耶穌會在澳門建立住所和著名的聖保祿學院時,學院擁有醫療所和設備良好的藥房,不少藥劑師會友為本城人治病,成為著名和博學的醫生。

從16世紀和18世紀的手稿中可以推斷出,澳門從未有過正規的西醫,祇偶爾有些從海外來的外科醫生,其中大部份是冒險家,甚至是被流放的人。因此,是耶穌會士用當時最先進的西方模式保證了澳門的醫療服務。

確實,他們在東方醫學中遇到了障礙,因為大部份葡人的亞洲妻子和擁有許多世紀醫學傳統的中醫都篤信東方醫學。

儘管如此,耶穌會神父和藥劑師革新了自己的醫學,創造出新的藥方,像幾乎所有17和18世紀的醫生一樣將其秘密保存起來。那些藥方新奇有效,是耶穌會士研究利用自己所到之處的醫學知識的結果。

在巴西、印度和澳門,耶穌會學院的藥房增添了許多新藥。極其豐富的中醫傳統方劑當然在這一革新政策之內,成為耶穌會神父和會友研究的對象。我們可舉安東尼奧·德·巴羅斯神父為例:他是澳門本地人,聖保祿學院耶穌會神父的學生。這位基本不為人知的澳門人1756年在交趾支那傳敎時把《醫方考》譯成葡文,我們相信他是翻譯該書的第一人。

這份值得出版的手稿現存於里斯本科學院圖書館。

通過閲讀存於羅馬的那些寫下了多種耶穌會秘密的手稿,可以將聖保祿藥房藥品的療效及其同中藥的結合與我們60-70年代在澳門收集到的多個民間藥方相比較。這些藥方有的靠口頭世代相傳,有的被葡裔婦女將其與有名的菜譜一起記載在古老的本子上。

所以,我們今天能在澳門聖保祿學院的歷史中找到許多土生葡人文化特徵的根源。

耶穌會士1562或1563年在澳門興建住所,將其作為進入中華大帝國的跳板。他們先住在聖安東尼奧敎堂所在地克魯斯的下方,後因無水搬到上面(1)。這第二處住所既寬敞又有菜圃和花園,後來成為著名的聖保祿學院。這所學院很早就有醫務所(2)和供應充足的藥房。

一份記述1622年(3)澳門葡人戰勝荷蘭人的文件中説:

(……)根據市政廳給堂·弗朗西斯科·達伽馬(4)(D. Francisco da Gama)的報告,我們有20名傷員被送到聖保祿學院……,最令我們感激的是這些敎士們於此緊急關頭在學院裡收治我方的傷員,……無論白人還是黑人,所有傷員都被他們治癒了。(5)

據若澤·蒙塔尼亞神父(José Montanha)1740年在其《澳門主敎區歷史資料》一書中的描述,那時聖保祿學院已有一個設備良好的醫務所和藥房。這位神父説,醫務所不算小,主要為60名修士和學生服務,有時也給學院外的人治病。書中沒有記載醫務所的面積,但詳細描寫了其佈局,説它有一個朝向河流的新陽台。

藥房早在1603年就擁有當時西方最新藥典中的草藥和化學藥品。澳門用的草藥向果阿訂購,每年再從那裡運來。

這所藥房由一位專業配藥的會友領導,需要的時候,他也被叫到醫務所或學院外為人治病。

一位藥劑師在1625年寫的一份未署名的文件顯示,直到17世紀,澳門從未有過正規的內科醫生,祇有一些外科大夫,他們以前被統稱為在當地開業的醫生。(6)

耶穌會學院的藥房實際上是當時最好的藥房,其地位僅次於敎堂、圖書館和禮堂。

藥房有一個大廳和一間配劑室。大廳用來當藥店,向公眾出售藥品。廳內供奉健康聖母像。配劑室裡總少不了火爐、消毒櫃、銅蒸溜器、帶鐵柄的研缽和各種大小不一的石臼,以及調藥刀、瓷杯、玻璃杯、上釉的陶杯和中式大罎子。此外還有大大小小的鍋(一般是黃銅的)和一個專業圖書館。(7)

1625年時,澳門除了耶穌會的藥房外,沒有其它藥房,也沒有葡式簡易藥品(8)。學院的醫務所和藥房很快贏得了澳門居民的尊重。

像果阿的學院一樣,澳門的學院也當然地成為城裡的文化中心(9)。據費賴之(Pfister)神父(10)説,17世紀初,學院開辦了數學、天文學和幾何學三個高級課程,醫學、自然、歷史等中級課程,和敎學生讀書寫字及一些簡單拉丁文的基礎課程。這種三級敎育體制從某種程度上説,與我們今天的敎育體制是一樣的。所有這些課程都對葡萄牙居民開放,可能也對有的基督徒開放(11)。外科醫生若昂·巴普蒂斯塔(João Baptista)應該是在這所學院裡學的醫術。他可能是個孤兒,在耶穌會的庇護下成為在歐洲人圈子裡長大的中國人(12)。耶穌會士安東尼奧·德·巴羅斯神父也出自這所學院。這位澳門本地的傳敎士18世紀為傳播福音在交趾支那生活和工作。

通過對一份手抄文件,特別是對藥方的分析,可以從一個側面瞭解聖保祿學院藥房的豐富和耶穌會士們淵博的醫學知識。那份文件請果阿發運一批藥品,這些藥品都出自當時最著名的藥典(13)(14)。

17世紀末,西方藥典做了較大的調整,精減了方劑。從18世紀開始,家庭自製的簡易藥品逐漸不再使用。

澳門耶穌會藥房的許多秘方都屬於18世紀那一類,同時還有一些用多種草藥配製的簡易藥品,其中一些今天證明沒有藥用價值,但在當時卻很有名。由此可得出結論,耶穌會士們不但緊隨著當時的科技革新潮流,而且具有創新精神。事實上,祇要在一個地方設立了學院,耶穌會士們就會在那裡學習研究當地的語言、風俗習慣和藥用植物。

多份未出版過的文獻證明,耶穌會很早就對中藥產生興趣。那些文獻中包括《脈經》譯本的手抄件和有關多種藥用植物特性的記錄,一些藥用植物旁還注上了拉丁學名。

從耶穌會神父們1625年12月21日發自澳門的年度報告中可以得知,17世紀上半葉,澳門聖保祿學院的藥房已從廣東進口大量的草藥(15)。

澳門聖保祿學院在為本地葡人治病方面起著非常重要的作用,這一點從長期流傳在土生葡人中的民間藥方中也可看出來。60年代,我們在澳門收集到大量民間藥方,有的是口頭世代流傳下來的,有的記在本子上,大部份寫在中國宣紙上。土生葡人婦女把這些藥方同有名的傳統菜譜一起從其祖輩那裡繼承了下來。

特倫托會議後(1545-1563),敎士被禁止行醫,他們祇能當護士和藥劑師,不能當醫生。儘管如此,從很早起,傳敎士們在海外就不得不自己克服治病的困難。此外,他們很快發現,通過以全能的新神靈的名義給人治病的辦法,可以用簡單的話語爭取到更多的人皈依。

按照這種思路,弗朗西斯科·德索薩神父(Francisco de Sousa,17世紀)認為,如果每個傳敎團裡至少有一位醫術精湛的外科大夫,那麼傳敎士在東方將受到更大的尊敬,入敎者也將更多。“我不是指內科醫生,因為內科醫生治病風險較大,需要熟悉當地的氣候、藥品和人們的體質。但是那些傳敎士的外科技術和藥品,正如他們之中的一位所説,首先充滿了基督的信仰和治癒病患的信念,這些至今仍對治療某些疾病具有巨大的作用。”(16)

許多耶穌會神父和會友掌握當時最先進的文化,以精湛的醫術聞名於世。此外,由於貴族和上層資產階級的子女在耶穌會的學院裡就讀,耶穌會收到相當豐厚的捐助,擁有出色的敎師。在精神方面,東方的異敎徒們已經有了像天主敎一樣能給予其一切寄托的宗敎,因此派往東方傳敎的神父須更加精湛,他們祇有通過顯示某種技藝才能進入中國宮廷。這些技藝主要是實用性的(如醫學),或是與東方神化思想有關的(如天文學)。

耶穌會士從17世紀起就對中國醫學發生了興趣。

卜爾格神父(Miguel Boym,1612-1659年,卒於中國)是波蘭國王醫生的兒子,1650年寄居澳門。他寫有多部著作,其中有《中藥標本》。他還翻譯了四本王叔和(《脈經》作者)所著關於脈象、舌診和中國藥用果實的書籍。

別的神父研究了中國和交趾支那獨特的植被,例如瑞士神父若昂·施里克(João Schreck,1576-1630),法國神父湯執中(Pierre d’Incarville,1706年8月21日生於法國魯昂,1757年7月12日卒於北京)和葡國神父若昂·德洛雷羅(João de Loureiro,1710年生於里斯本,1791年卒於里斯本)(17),後者滿懷使徒的熱忱,研究了交趾支那地區的植被,以便為傳敎行醫時提供必要的藥品。

里斯本科學院圖書館藏有迄今實際上仍不為人知的兩份珍貴手稿。這些手稿反映出耶穌會士對東方醫學的興趣,并向我們披露了一位葡國神父的名字,他在18世紀好奇地翻譯了一本中醫書,但從未出版。

這兩份手稿(藍色手稿,332)不久前裝訂成冊時被毫不留情地切齊四邊,造成明顯和令人遺憾的損失。

第一份手稿的題目是“脈搏之秘簡介”,共49頁,是《脈經》譯文的抄件。《脈經》是中國傳統醫學的經典之作,在任何診斷中都不可缺少。我們認為,這份手稿是前面提到的湯執中抄錄的,原文的譯者是卜彌格。(18)(19)

第二份手稿《中國本草》是耶穌會神父安東尼奧·德·巴羅斯根據《醫方考》翻譯成葡文的。《醫方考》是中醫最流利的典籍之一,明朝時(1368-1644)刻版印刷刊行。據手稿首頁記載,巴羅斯神父1756年前後在交趾支那的廣納加省(Guang Ngai)省傳敎。

根據附在手稿上的一件便條所示,巴羅斯神父可能是為了澳門聖保祿學院使用而把這部中醫名著譯成葡文的。他於1717年4月14日生於澳門,1737年9月7日加入耶穌會,1759年在交趾支那的巴里亞(Ba-Ria)任副主敎。他在那裡傳敎多年,1759年在科欽逝世。他逝世前三年才完成自己的譯作,當時他還相當年輕(20)。

巴羅斯的手稿共有102頁,未編頁碼。書中介紹了652種中草藥及其功能。另外還附有9頁,其中3頁寫有化學符號和不能合用藥物的説明,另外幾頁是目錄,最後一頁空白。

在一份手稿中有一版給澳門聖保祿學院院長的便條,該書大概是送給院長的。這版便條在裝訂時不幸遺失。

手稿的第一頁是:中草藥及其特性與功能:摘自《醫方考》,譯者耶穌會士安東尼奧·德·巴羅斯,1756年左右在交趾支那廣納加省的傳敎士。

該書第一章題目:“驅風藥的特性與功能”。

在書裡提到的多種植物中,有一些已得到鑒別,其中有常用的“防風”。巴羅斯神父把它歸類為金雞菊,但今天我們知道實際上是防風。書裡説它的根性微熱,用於退燒。

狄奧斯哥依德《評論》一書中的插圖

狄奧斯哥依德《評論》一書中的插圖

草藥的名稱用的是漢字和羅馬字母化的安南語和漢語,例如防風就用廣東話寫成“Phão Phão”。

隨後是用於清熱的草藥,其中有澳門民間用得最多的天門冬。起初巴羅斯神父把它當作雅蔥,現在經鑒定是天門冬,與麥門冬合用,後者曾被巴羅斯神父鑒別為藥用竹黃。

巴羅斯神父對天門冬的説明是:“味苦、性寒,可清肺、解熱、袪痰、止咳、治療肺炎、生津消渴、止鼻血、抗痙孿。將根塊去皮泡入熱水并大火焙乾。”

接著是用於配製此方的其它草藥的名稱及一個説明:“為活血用酒泡製。”

最後注明了功能相反的草藥名稱,但祇用了羅馬化字母。

再後面是其它藥單:

--解熱藥(頁17及隨後)

--利水藥(頁44及隨後)

--前面提過的清熱藥(頁63)

--解表藥(頁88及隨後)

--活血化瘀藥(頁120及隨後)

在<告讀者>裡,提醒注意某些草藥的副作用和某些不能合用的草藥。

其後是一些拉丁文的醫學格言和兩首意大利文的三行詩。

手稿末尾是草藥的目錄。

為避免本文過於冗長,我們僅簡略介紹了書中令人好奇的描寫。

這份手稿被遺忘在科學院圖書館的抽屜裡,未能傳世,致使巴羅斯在介紹中草藥的外國作者中失去先行者的地位。其實最早開始這項研究的是一位葡國人,即交趾支那的傳敎士安東尼奧·德·巴羅斯神父(21)。

此外,醫術是耶穌會對前往異敎地區生活工作的傳敎士進行培訓的最重要技藝之一。據傳敎士們從中國和澳門發給上級的年度報告所示,他們的醫術將修士的披肩、祈禱和其保護聖依納爵的聖骨聯繫在一起,用聖水進行神奇的治療。在那個年代,世俗醫學尚未從宗敎觀念中擺脱出來,因此毫不令人奇怪,耶穌會神父和會友在用歐洲最先進的藥品并配合使用本地草藥給人治病時,總把治好病患歸功於祈禱和神的力量。

用傳統和革新的藥物配合本地草藥治病的不少方法長期在澳門的葡人後裔中流傳,其中一些藥方得以保存下來,到本世紀60-70年代仍在50歲年齡以上的婦女中使用。

作為例子,我們介紹一些在土生葡人和耶穌會藥典中非常重要的民間驗方,尤其是那些包括中草藥的驗方。

瓜仁糖漿或杏仁糖漿(口傳驗方)

瓜仁糖漿中文叫唅咽茶(Hang ian chá),是澳門的傳統飲料,用南瓜籽或甜杏仁製成,但真正的澳門瓜仁糖漿是用西瓜籽製成的。

從前,這種飲料也叫做杏仁糖漿,與19世紀葡萄牙藥典的叫法一樣。

為製作這種瓜仁糖漿,要在石臼中國木鎚將西瓜籽仁搗爛,將油濾除後加入糖和水燒開,熬至漿狀。這種飲料有滋補、清熱、鎮靜、祛痰和去火作用,像無花果糖漿或蕨糖漿一樣,這種瓜仁漿須加水服用,很受土生葡人婦女喜歡。

瓜仁漿是伊比利亞的發明,可能源於亞洲。我們估計是從杏仁糖漿演變而來的。17世紀(可能更早之前),杏仁糖漿在葡萄牙被用作退熱劑。那時的杏仁糖漿實際上是用生菜、葫蘆籽漿、香瓜籽、亞麻籽漿、白糖和水熬製的,每三小時服用一次,可以退燒。(22)

18世紀,杏仁糖漿開始用杏仁、白糖和麵包芯製作,看起來更像甜食而不像藥物。但是1802年出版的《里斯本藥典》第191頁上記有一個“乾杏仁糖漿”的藥方在第257頁上有一個“液體杏仁糖漿”的藥方。在這兩個方子中僅用甜杏仁和苦杏仁。第一個藥方的比例是一磅比二盎司,第二個的比例是一磅半比二盎司。在第一個藥方中還要加一磅半的精製白糖,在第二個藥方中加四磅精製白糖和二磅泉水,文火熬至漿狀。

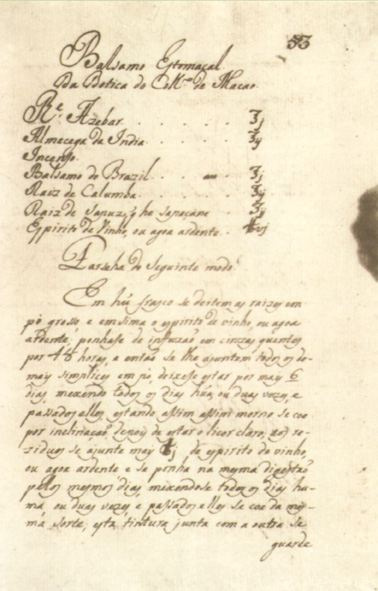

聖保祿學院之止胃痛藥處方

聖保祿學院之止胃痛藥處方

我們推斷,流傳至今的澳門瓜仁糖漿是從澳門聖保祿學院藥房古老的瓜仁膏的遺跡,它的配方編入了耶穌會神父秘方集,現抄錄如下:

清涼瓜仁膏

原料是西瓜籽、香瓜籽、南瓜籽、黄瓜籽和白糖。製作方法是:將瓜籽去淨皮并榨出所有油脂後,再磨碎過細篩;將兩磅瓜籽末與白糖攪拌成膏狀,此時其大部份熱量已經失掉。

金雞納酒(口傳驗方)

由於有人需要,金雞納也在中國藥房出售,因為我們在一位土生葡人婦女提供的舊本子上找到了它的中文名字“Kam tan pei”(金檀皮?)。

西方藥典中的金雞納是被稱作秘魯樹的樹皮,拉丁名是Cinchona Officinalis L. 。

在18世紀的圖巴倫塞(Tubalense)藥典中,金雞納酒就是治療三日瘧、間日瘧和所有間歇熱的退燒劑。該藥典第386頁記有好幾種金雞納酒或酊劑配方,有些屬“高度機密”,因而十分昂貴。那時人們經常從英國、法國和其它地區帶來退燒酒,其實都是金雞納酒。(23)

那部藥典記載的最有效的一種酒的配方是這樣寫的:“將金雞納粉、龍膽根、解毒根、苦艾和矢車菊的嫩尖、氯化銨、酒石粉和上等白葡萄酒混和浸泡在密閉的容器裡,在高溫處放置三天。”

那些草藥僅有增強金雞納療效的功能,氯化銨和酒石粉則有稀釋作用,使草藥的有效或份溶於酒中,同時還能消除膿腫,堵塞膿液流通的管道,正是這些膿液引起發燒。

耶穌會神父在澳門使用的藥方與此相差不大,唯一不利的是,它的價格因金雞納來自南美而非常昂貴。

三木酒(抗霍亂藥)

澳門民間醫學最獨特的一個藥方,無疑是著名的三木酒,直到20世紀初還被用來治療霍亂。

我們在澳門見到過二、三套用於製作三木酒的用具:三小根圓柱形、食指大小的木棍,一個小沙盆和一個祭祀用的小碗。這些東西總保存在錫盒裡,更現代一些的保存在密封性較好的黃銅盒裡。

60年代,奧羅拉·維婭娜·布里托太太(D. Aurora Viana Brito)和阿比里奧·巴斯托先生(Abílio Basto)還珍藏著製作三木酒的用具。這些土生葡人朋友敎我們如何製作使用這種藥。方法是,在沙盤裡將木棍一根根地磨下木屑,加入白蘭地酒攪拌後倒入小碗裡。霍亂症狀初起時服用效果極佳。這三種木棍是:

1)木香,屬紫菀科,原產於印度,但廣東省也有分佈。其根外皮呈咖啡色,內部顏色很淺,含有木香碱和香精油。

古代的醫生認為木香有神奇的作用,蓋倫(Claudius Galenus,古希臘名醫)、普林尼(Plinio,古羅馬作家,著有植物志)和阿拉伯醫生都使用過。

加西亞·德奧爾塔(Garcia de Orta)在《對話錄》第17章談到木香時,把它稱為“布喬”(Pucho),這是馬來語名稱,看來是因為在馬來西亞常用這種藥。它至今仍是印度北部治療霍亂的專用藥(24)。

木香很早就出口到中國,用來入藥和製香。今天人們知道,這種植物原產於在克什米爾和喜馬拉雅山麓,當地人也用它治病,還用它驅除羊毛裡的毛毯夜蛾。

木香在歐洲藥典中已有很長的歷史,被認為是一種開胃、發汗和利尿的藥。拉古納(Laguna)在評論迪奧斯科里德斯(Dioscórides,古希臘醫學家,植物學家)時,描述了木香及其功能。

2)沉香,屬瑞香科,原產於喜馬拉雅山和阿薩姆。在中藥中也稱作沉香,在古西方醫學中則叫里哪。加西亞·德奧爾塔在《對話錄》第30章提到這種樹,指其樹枝從馬六甲進口。

據D. C. ·達爾加多(D. C Dalgado)(25)的介紹,三木酒用的沉香木是馬六甲沉香,原產於馬來西亞。這種樹很像沉香樹。這位作者説,哩哪醇應該是從“這兩種樹中提煉的”。

歐洲從古代開始就用哩哪醇治療多種疾病,尤其是治療痛風、風濕和腹瀉。

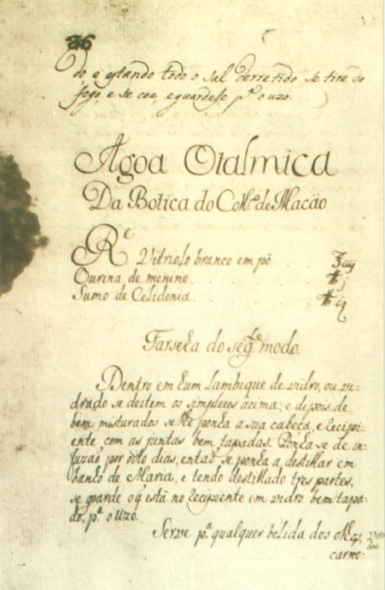

聖保祿學院之眼藥水處方

3)錫生藤,俗名叫阿在塔草、布塔或阿布圖阿(Abuta'buta'abutua),原產地巴西。

前面提過的耶穌會神父藥房秘方中有一種“金色藥丸”的配方,治療霍亂的三木酒看來即其遺跡。

澳門學院藥房金色藥丸

在整個交趾支那王國都十分著名。配方:犀牛血、哩哪或沉香、白琥珀、聖保祿土(馬耳他黏土,同馬耳他土)、紅珊瑚、木香、硫化汞、硫化銻(可能抄錄有誤。--作者案。廣州方言把“鋁”稱為“銻”。--本刊編者案)、蛇肉、樟腦、沒藥、黃琥珀、麝香、鴉片膏、母乳和牛黃。

據原方説,此藥可清除膿血,治療腹瀉和消化不良。

土生葡人把此方的木香、沉香與錫生藤配伍,和白蘭地或中國式的桔皮茶一起服用。

強心石粉

令人驚異的是,在澳門還有土生葡人服用拿銀匙刮下的強心石粉。據記載,著名的果阿強心石是最古老的耶穌會秘方之一,是由果阿聖保祿學院的耶穌會會友加斯帕爾·安東尼奧(Gaspar António)於17世紀發明的。這種粉劑至今仍在澳門使用,但已很少作為滋補心臟的藥。

為不使本文過長,我們僅再略舉幾例。

例如科斯塔神父像澳門的中草藥師傅一樣,在製作金色藥丸時用油桐油(Óleo de Aleurite)做黏合劑;直到1960-1970年代土生葡人自己治病時還常用的Pedra-hume,在耶穌會神父的秘方中也經常出現,就像治療感冒時用桔皮代替檸檬皮一樣。耶穌會藥劑師還使用巴薩爾石(Pedra Bazar)、甘草、婆羅州樟、鹿茸、犀牛角和熊膽汁。熊膽汁是最昂貴的中藥之一,被認為是一種強效消炎藥(26)。

1762年7月,所有耶穌會士都被驅逐出澳門聖保祿學院和聖若瑟修院,城內的醫療服務落在受聘外科醫生(1753年這個職位出現空缺)、私人醫生和方濟各會修士肩上,但是方濟各會修士在素質和精神方面都不具備耶穌會士所擁有的條件。

據佩雷格里諾·達·科斯塔(Peregrino da Costa)醫生(27)説,受薪外科醫生的職務到1764年才恢復,擔任這一職務的是聲稱自己入過敎的弗朗西斯科·洛佩斯(Francisco Lopes)。但文德泉神父(Manuel Teixeira)認為,1762年7月7日招聘了貢薩洛·蒙特羅(Gonçalo Monteiro),他又要求聘用菲濟科(Fizico)并得到同意(澳門檔案,1975年5月,頁257)。

將這些日期與驅逐耶穌會士相比較,很容易推斷出耶穌會在澳門醫療服務方面所起的巨大作用。

1764年,曾任果阿宮廷外科醫生并剛從那裡來澳門的弗朗西斯科·洛佩斯(28)要求擔任受薪醫生,理由是他是葡人,曾入敎,這個城市沒有醫生。

他預支了第一年的薪水以便置辦“必要的器械,購買藥品。在一個外科醫生看來,這裡簡直一無所有……”。

不知貢薩洛·蒙特羅是在弗朗西斯科·洛佩斯之前擔任了這個職務,還是在任職後不久便辭了職。弗朗西斯科·洛佩斯兩年後就被人取代,因為市政廳於1766年請求果阿另派一個外科醫生。這可能是因為他要求把薪水增加到“950兩銀子,每三個月支付一次”(29)。

1789年,市政廳繼前一年之後再次請求果阿提供一所藥房。那封信中説:“現在比以往任何時候更需要藥房,因為提供藥品的方濟各會修士馬蒂尼奧·帕勞(Marinho Palao)已經不在,藥品全部告罄,且因沒有帕勞神父無法恢復藥品供應。一直很需要藥房,現在就更迫切了……(30)。這是因為從果阿派來的士兵酗酒、逛妓院,很多人染上了肝炎和花柳病。”(31)

市政廳請印度總督為澳門提供一所“齊全的藥房和一名負責管理的藥劑師,藥費由用藥的居民支付,窮人用的藥費由仁慈堂負擔”(32)。

這個請求表明了設備齊全的聖保祿學院藥房對澳門是何等重要。

從市政廳的信中可以推斷出,在耶穌會士被驅逐、著名的學院藥房被低價出售後,以前也為澳門居民服務的方濟各會的簡陋藥房成為那裡唯一的藥房(33)。但是,方濟各會修士馬蒂尼奧·帕勞藥劑師未能更新其藥房的庫存,導致藥品短短幾年就全部用光。

18世紀下半葉,西方醫學不斷衰落,而東方醫學尚未失去其古老的聲譽。因此,土生葡人和居住在澳門的葡人最終轉向中醫也就不足為怪了。但是他們仍細心保留著從著名的聖保祿學院繼承下來的部份藥方,使其突破神秘主義的障礙流傳到民間。

儘管有些混雜或改變,這些藥方終於靠口頭世代相傳留到今天。這也要歸功於那些記載著家用藥方的小本子,一些土生葡人婦女到60-70年代還保存著這些本子,在使用其中一些藥方時就像照傳統菜譜做美味佳肴一樣熟練。藥方和菜譜都記在那些古老的小本子上,有些本子的年代可追溯到19世紀上半葉。

這些藥方屬於土生葡人的集體記憶,也成為其豐富的文化遺產的組成部份。但現在這份文化遺產正趨於衰落之中。

澳門的兒女在被迫遷居或在自己眷戀的土地上變成外國人的前夕,重新尋找自己的根,收集所有對過去的回憶,并在這些回憶中追尋自己正在失去的種族根基。

毫無疑問,在聖保祿學院的歷史中,可以找到那些在整個東方都屬於最為深遠的根鬚。

(1994年10月25日於卡斯凱斯)

【參考書目】

安娜·瑪麗亞·阿瑪羅:<著名的果阿強心石>,《文化雜誌》,第7和第8期,澳門文化司署,1988年10月,1989年5日。

安娜·瑪麗亞·阿瑪羅:《西方醫學入澳與聖保祿學院藥房秘方》,澳門文化司署,1992。

G·本瑟姆(Bentham G):《香港植物》,倫敦,1861。

佩雷格里諾·達·科斯塔:《遠東的葡萄牙醫學》,巴斯托拉,1947。

A·沙維爾·佩雷拉·科蒂尼奧(A. Xavier Pereira Coutinho):《葡萄牙植物》,里斯本,1939。

若澤·西斯內羅斯·法里亞(José Cisneiros Faria):《18世紀與醫藥情報隔絕的一所藥房》,里斯本,1935。

《盧濟塔尼亞藥典》,里斯本,1841。

《巴特阿納藥典》,潘普洛納,1763。

勞爾·奧里維拉·費昂(Raul d Oliveira Feijão):《植物醫學》,里斯本。

《廣東植物志》,中國科學院華南植物研究所,1964,1974,1979。

《海南植物志》,I-V卷,廣東省植物研究所,1964,1974,1979。

喬恩·G·福爾克(Jon G. Folch):<百年鴉片酊配方>,《蓋侖記》,第一系列,第二卷,1949。

Hong-yen hsu & Peacher,W. G. :《中草藥療法》,加利福尼亞,1976。

塞拉芬·萊特神父:<耶穌會在巴西的醫療服務>,《在羅特里亞》,里斯本,1942。

若昂·洛雷羅父:《交趾支那植物志》,里斯本,MDCCXC。

費賴之神父:《在華耶穌會士列傳》,上海,1868-1875。

《葡萄牙藥典》,官方版,里斯本,國立出版社,1878。

若澤·卡埃塔諾·蘇亞雷斯(Jose Caetano Soares):《澳門與醫療:社會衛生概貌》,里斯本,殖民地出版總局,1950。

文德父神甫:《澳門醫學:16-19世紀在澳門的醫生》,第三卷,澳門,國立出版社,1976。

【手稿】

《葡萄牙、印度、澳門和巴西耶穌會主要藥房的獨特秘方集》,羅馬,手抄古籍,ARFJ,Opp. N. N.17,P.(I-XVIII)-610,(I-IX),Opp. :688。

《耶穌會士在亞洲》,輔助圖書館手稿,手抄古籍44-IV-61;44-V-2;49-V-2;49-V3;49-IV-66;49-V-7;49-V-6。

《醫方考》譯文,譯者是交趾支那的安東尼奧·德·巴羅斯神父,1756年,藍色手稿第335號,里斯本科學院圖書館。

楊平譯

聖保祿敎堂前壁第三行左側細部:聖母庇祐航船

聖保祿敎堂前壁第三行右側細部:腳踏蛇(龍)頭的聖母

聖保祿敎堂前壁第三行右側細部:希臘神話中的七頭蛇(龍)

【註】

(1) 本雅明·維德拉·皮雷斯神父(Benjamin Videira Pires):<四個世紀的三位英雄>,《澳門敎區報》,1964年10-11月號。

(2) 傚仿伊納爵·羅耀拉在羅馬的做法,歐洲大的耶穌會學院都設有藥房和醫療所。

(3) 《耶穌會士在亞洲》,輔助圖書館手稿,God.49-V-3。

(4) 印度總督(1622-1627)。

(5) 輔助圖書館手稿,《關於戰勝荷蘭人的報告……》,God 49-V-3。

(6)僅在1676年市政廳司庫的賬簿中首次找到支付外科醫生的款項,列在日常開支項目裡。那位外科醫生是盧卡斯·岡薩維斯(Lucas Gonçalves),他每年領取120個金幣,在城裡至少服務到1680年。

(7) 耶穌會士塞拉芬·萊特神父(Serafim Leite):<耶穌會在巴西的醫療服務>,《布羅特里亞(Brotéria)》,1942,頁387-403。

(8) 《耶穌會士在亞洲》,輔助圖書館手稿,God.49-V-6,頁346。

(9) 17世紀初,澳門聖保祿學院相當重要,以致1616年往那裡運去七千冊書,其中500冊是敎皇贈送的。

(10) 費賴之:《在華耶穌會士列傳》,上海,1688-1875。

(11) 居民的子女須繳納學費,因此在澳門祇有那些富商的子女能夠上學。中國人不能入學,因為“讓葡兒童與異敎徒在一起會危害基督徒的品性”。(《耶穌會士在亞洲》,輔助圖書館手稿)。但是我們估計中國基督徒的子女可以上學。

(12) 這位外科醫生1692年5月12日陪同耶穌會神父伊西多羅·盧西醫生(Isidoro Lucci)從澳門去北京宮廷。在那裡,這位中國外科醫生比盧西醫生獲得更大的成功,因為他在一個東方的學院學習了當時最先進的醫學,并把西醫與中醫的治療技術結合起來。

(13) <每年從印度向聖保祿學院藥房發貨的清單>,《耶穌會士在亞洲》,輔助圖書館手稿,God.49-IV-66/1-66,頁17v-18。

(14) 《葡萄牙、印度、澳門和巴西耶穌會主要藥房的獨特秘方集》,這些方劑經那些地方最好的醫生和藥劑師試驗後合成。羅馬耶穌會古籍,ARFJ,Opp. N. N.17,P. I-VⅢ-610(Ⅰ-Ⅸ):-688。

(15) 《耶穌會士在亞洲》,輔助圖書館手稿,God.49-V-6,頁346及之後。

(16) 弗朗西斯科·德索薩神父:《基督征服的東方》,里斯本,1710。

(17) 洛雷羅神父1735年乘船到東方,在交趾支那傳敎三十六年,編纂了著名的《交趾支那植物誌》。

(18) 湯執中神父很早就表現出對自然歷史的極大興趣。費賴之神父在《在華耶穌會士列傳》一書中説他寫了九份重要的文獻。作為里斯本科學院的通訊院士,費賴之神父可能把翻譯成法文的《脈經》寄給了該院。

(19) 卜彌格神父是醫生,波蘭國王御醫的兒子。他1650年路過澳門,寫有多部關於中國植物和醫學的著作。

(20) 尊敬的耶穌會神父若澤·德瓦斯·卡瓦略醫生(José de Vaz Carvalho)搜集的資料。

(21) 這份手稿值得研究,應將其中的中草藥按現在的命名法鑒定并摹印出版。本人尚待出版的博士論文《澳門民間醫學》附有中草藥的葡文、中文和拉丁文名稱表,對研究這份文獻可能有所幫助。

(22) 《巴特阿那藥典》,頁17。

(23) “英國水”很有名,其配方曾長期作為秘密收藏。

(24) D. G. 達爾加多:《加西亞·德奧爾塔在《印度對話錄》中描寫的植物和藥物分類》,孟買,尼科爾出版社,1984,頁9-10。

(25) 同上,頁17。

(26) 參見《澳門及聖保祿學院藥房秘方》書內的第4(頁26)、6(頁29)、7(頁31)、17(頁55)和18(頁59)號藥方,澳門文化司署,1992。

(28) 《市政廳請果阿提供藥房的信函副本》,《澳門檔案》,1972年12月,頁350。

(29) 這個決定可能是因他要求市政廳每月向他支付薪金作出的(《澳門檔案》,1975年1月,頁30)。

(30) 文德泉神甫:<澳門和馬六甲的方濟各會修士>,澳門敎區報,1983年。

(31) 就果阿的部隊一事,市政廳1793年向那裡的總督報告説,用150多人取代原有警備部隊的命令執行不力,以致僅能找到二、三十個戒酒或不偷竊的人,那些無恥之徒對華人毫不尊重,常去華人店鋪酗酒。(文德泉神甫引自佩雷格里諾·達·科斯塔的《澳門醫學》,第三卷,頁86)。

(32)《澳門檔案》,1975年1月,頁54。

(33)佩雷格里諾·達·科斯塔:上著,注29。

*Ana Maria Amaro,葡萄牙新里斯本大學社會及人文科學院博士,社會及政治學高等學院敎授。