一九七二年二月小學,一座小學!

八年的學校生活給我留下了許多回憶。當我看到現在的中小學教師是如何去他們的學校的時候,有一件事常常浮現在我的腦海,即我過去是如何去學校的。

那時,老師上學不乘的士。一般教師都買不起汽車。女教師不搭乘丈夫的車子,除非她們的丈夫使用政府配備的車子和司機。如果步行距離太遠,她們一般乘坐老掉牙的公共汽車和新式(指當時)的三輪車。我那時候的情况就是這樣。我有兩條路可以就近趕上那破爛不堪的公共汽車:要麼順着龍嵩正街直到郵局附近的車站,要麼從我家附近的亞婆井前地出發走太和石級(陡峭的石路猶如科英布拉),順著下環街搭乘上述公共汽車。走後面那條路乘坐公共汽車到內港海邊,時間花得要少一些。上述公共汽車並不開往學校,祇是在荷蘭園正街停站。因此,要到達至今尚開設着國立小學的士多紐拜斯大馬路必須步行。每天早晨,我為此都要花去半個多小時。

為了節省時間,我常常走下環街。但是每當我想起這條街過去的情景,我的心好像被刀刺了似的。這條街很具特色,我為此寫了一篇文章--《致都市的信》。澳門消息報於一九五九年一月發表了這篇可能富有羅曼蒂克幻想的文章。很幸運,這種按照現代人眼光來看是貧窮的情景已不復存在。那麼,我們又如何去看待今天的情景呢?文章的記述是真實的。五九年的情景還記憶猶新,難以忘懷。如果有誰願意閱讀這些小冊子的話,我將再版這篇文章。這篇文章記叙的並不是現在的澳門。

“澳門匯集了兩個世界的說法具有普遍性。然而,這兩個已經匯集了四世紀的世界把調色板上的顏料摻合在一起,使澳門具有非常獨特的色調的說法也不足為怪,在這裡,共存的這兩種文明相隔得似乎十分遙遠,好似兩者從未接觸過,這使我產生了敬佩之情。

“如果我們走走某些街道,特別是海灣附近的街道,仿佛感到自己置身於一座歐式的城市中,仿佛在一座風景如畫的地中海式城市中找到了一塊中國居民的領地。我們和他們一起在我們的街道上行走,看到他們居住我們的房屋。瀝青街道寬闊而又乾淨。各種顏色的房間十分別緻,具有典型的歐洲風格,除了那些葡萄牙人不需要的鐵柵欄之外,在這裡,絲毫感覺不到有中國的味道。

“如果我們到本市最貧窮地區,到華人居住的地方,我們好像經過了漫長的旅行,深入到了一個遙遠和與世隔絕的中國鄉村。‘西風’從未吹到過那裡。現在,我們是入侵者,是徙民。我們輪下的一切,是中國的一切,沒有其它成份。

“我天天就近走那條街。這條街因太具中國特色而不為人知,起碼無人知道它的葡文名字。

“我很少以歐洲人的姿態走那條街。走那條街時,我完成忘了西方世界的一切,卻沉浸於東方的貧窮和淒涼之中。

用腳趾協助編織魚網的蛋家人。

用腳趾協助編織魚網的蛋家人。

“這條小道兩旁,小店林立。街道左邊的小街市污穢得不堪入眼。但是,每天清晨,那裡的生意卻十分興隆。到處是蓬頭垢面的人群;不大的孩子身上背着滿面圬垢的可愛嬰兒;穿著寬大衣服的老人,銀髮隨風飄動;婦女梳着齊腰的辮子,有的婦女看樣子有好多天沒有梳辮了,頭髮散開而雜亂。

“密密麻麻的人群,街市上的魚肉,小店裡的醃菜,以及遍地的垃圾在炎熱的氣溫下散發出令人窒息的氣味。

“有時候,從街頭廣場上聚集的人群中傳出‘噹,噹’的聲音。他們是闖蕩江湖的藝人,有耍把戲的,有弄槍舞劍的,有耍猴的,也有穿著古裝畫着臉譜表演至今還十分流行的‘中國戲’的。

“這條街上的大批乞丐實在令人毛骨悚然。為了取得過路人的同情,他們可以在那裡耍弄幾個小時。

“有些赤裸身子的人用磚石使勁打擊胸脯和頭部;缺腿的殘廢人在地上爬行;盲人的頭頂上插着點燃着的香;婦女嘴上和鼻子上掛着東西--真正一幅維克多·雨果描繪的悲慘情景。

“人們會問我當走在這令人心驚膽顫的小鎮時是否膽怯。老實說,剛開始有一點,但是,沒過多久,也習以為常了。我從未遭到過麻煩。他們祇是向我投來好奇的眼光,但決無敵意。就是乞丐,他們看到我匆匆去上班謀生的樣子,也沒有向我乞討甚麼--他們也是在謀生--這一點,他們比其他人強。

“我不知道現在這條街是否還保留着原來的風貌,還是那麼污物滿地,還是那麼不堪入目。我相信不會,因為原來的街市已經遷入離那裡不遠的現代化樓房。警察經常在那裡巡邏。搬家之後,我從未去過那裡。

“多少年過去了,這條街已經面目全非。路面重新進行了鋪設和拓寬,行人穿着樸素,但十分整潔,乞丐和賣藝人不再看見。然而,另一方面,海灣附近的美麗別墅,鮮花盛開的小花園,殖民地式的樓房還是否一如往常呢?所有的地方都蓋起了大樓,沒有一點風格和特色,門前看不到一塊綠地。”

一九七二年一月

我抵達澳門時的交通並不像現在那樣,祇有公共汽車。如今,在汽車站還能看到的士、人力車和單車的字樣。

有錢人不乘公共汽車。我和其他小學教師乘公共汽車,因為我們不是有錢人……的士車不像現在的的士車,而是租來的沒有計程錶的車輛。叫的士祇要打一個電話到車站,車在五分鐘之內便能到家門口。價錢不管到甚麼地方都一樣,如果乘客預先定票,月底付錢,每次乘車可以打折二角……人力車祇能乘坐一人。去買東西的太太,上學的孩子,參加舞會和酒會的歌女,以及不喜歡乘坐快速小轎車的有身份的中國老人常常乘坐人力車。他們有自己固定的人力車和車夫,車夫每月取酬。

哦,還有單車。乘坐單車的價格最便宜,祇要不走斜坡,跑得也最快。但是,祇是傭人和貧民才乘坐單車,他們乘坐在車夫身後的小木板上,到任何地方祇要付一角錢。

大約在一九五零年和一九五一年,交通狀况得到了很大的改觀。三輪車取代了人力車。有三個輪子,當然可以乘坐兩個人。車上配有遮陽罩和不透光的防雨門窗,門窗上有一個透明塑料的“小窗”。下雨天,用腳蹬取代了用胳膊拉實在是一件令人欣慰的事情。儘管坐三輪車和坐轎子價錢差不多,我們則常常選擇坐三輪車(現在坐三輪車比坐的士還要昂貴)。

夏天,我常乘三輪車,這是一件令人十分愜意的事,一旦有事,我全家自然而地想起乘坐人力車,但是,我常常拒絕。有一天,我終於下決心嘗試一下。我叫了一輪人力車,車夫放下車杆讓我上車,車子跑得不快,但感到非常費勁,我的身上隨之晃動起來。這是一個斜坡。車夫使勁地往上拉,急促的呼吸,腿上脹得猶如水蛭一般的靜脈,背上閃亮的汗水,不停咳嗽,實在讓人難以忍受。

我再也忍受不了這種情景,叫他停車。我給他付了全程的車費,步行了餘下的路程。

這是我唯一也是最後一次乘坐這種交通工具。一種想法油然而生:這些人雖然不會做別的事情,但是,是否可以給他們安排賴以生存下去的活計呢?

毫無疑問,即使是最忠實的乘客也會放棄使用這種交通工具,改乘三輪車。現在的香港和其他東方遊客也來此乘坐三輪車旅遊觀光。使人好奇的是現代化的香港在歐洲人常去的地方保留着老式人力車,以供他們體驗典型的東方特色……

至今尤存的氹仔小漁村與葡國的十分相似。

一九七二年二月

一天,天氣寒冷,氣溫祇有二攝氏度,我去路環島觀看太陽落山……但是,那天並沒有太陽。天空中,凝結着濃厚的烏雲,涼氣直透人的骨髓。我們約定那天中午出門。天公不作美。我們祇好多帶些衣服。

我們乘坐輪船,經過一小時的航行,來到了竹灣酒店。午餐之後,我們在寧靜的海島上散步。我們在一座倒塌的房屋旁,停留了好長時間。我們愛把任何東西看得都具有羅曼蒂克的色彩,所以,對郊外廢墟,我們也不會當作例外:“斯多拉,這多羅曼蒂克! ”

我們剛踏上回澳門的碼頭,利多斯舉起胳膊,做了一個再見的動作,高聲喊道:“真羅曼蒂克”。

--開了………開了………

--甚麼開了?--我吃驚地問。

--船,我們趕不上了。

船開走了。還有船嗎?還好,雖然路氹橫貫公路還沒有竣工,但已經通車了。我們叫了一輛的士(我想這是路環島上唯一的的士)。

為了在氹仔島趕那條船,車在坑坑洼洼的填海公路上艱難地顛簸。這次海島旅行因沒有趕上輪船而使我們永誌難忘。

氹仔島和路環島……她們正醞釀着巨大的變革。澳氹大橋和路氹橫貫公路使美麗的海島和澳門城連接一起。她們不再是被遺棄的,廿世紀還未到達那裡的荒涼之地。

現在,除了曾是彼得羅·約瑟·羅保博士海灘別墅的竹灣酒店和海邊一些新建的樓房和小花園之外,其它的都像我廿年以前看到的那樣,沒有變化。我因此而喜歡這兩個島,因此而在我的文章-一九五九年的“給都市的信”中贊美她們。我不妨再貿然摘綠一段:

“有人說,緊靠着澳門半島的氹仔島和路環鳥還停留在幾個世紀以前的發展水平上。對此,我一直感到十分難堪。

“我對此不加以爭辯。但是,當離開那喧鬧的城市去海島的海灘和樹林呼吸新鮮空氣的時候,我卻感到這是極大的欣慰。

“對於一般人來講,去海島要有一點勇氣。即使手頭上十分寬裕的情况下,也最多一年去上一次。船開得很慢,而且不定時,能行船的潮水往往來得不是時候。此外,懶惰是這個問題的關鍵所在

“這次,我終於下決心在金秋季節到路環島旅行,以寄托我三年來的懷念之情。

“儘管那裡的海灘還不能寄托我們對大西洋的深情,但是,和別人一樣,我深深地被它吸引着了,那裡有兩個小灣,溫情的水像女奴一般”。正如抒情歌描繪的那樣。

“我喜歡那洶湧的海濤……

“和我們大西洋的海灘相比,這裡的海灘實在小了。但是,在這裡沐浴卻十分適宜:海浪平靜,海水管有點污濁,但卻十分溫和。

“這裡的海水並不像我們海灘的海水冷得使人直打顫。

“真奇怪--在這誘人的沙地,漁民之鄉,卻看不到漁網和漁船。這裡一點兒沒有捕魚的景象。在黑沙,離海灘不遠的地方祇有一家富有的住戶,他們正在開墾一大片農田。另一個海灣是竹灣,這裡在十年以前也是那麼荒涼。海灣旁裝點着華麗的別墅,它好像放在耶穌的馬槽中一顆美麗的地中海貝殼。

“三年不見,當刮目相看。如今,在那裡已經有了城鎮、政府部門、軍營、學校、教堂、還有醫務所。

“此外,還有長滿柏樹的山丘。在海島村落的咖啡館和冷飲店裡可以看到可口可樂的廣告,除此之外,看不到任何西方影響。

“我從未去過那些小村莊,然而,就是那些村莊給我們的旅行增添了極大的興趣。這是我一天之中最有意思的事情,我對此並不感到好奇,因為這些村莊和我們的村莊一樣。

“這裡的村民與眾不同。我們希望能看到穿着裙子和寬大上衣的婦女出現。遠處,我們看到一位穿着長褲和長衣服的人走來。如果不看她頭上的頭巾,是男是女,祇用有訓練有素的眼睛才能分辨。

“衣服和配件,哪個為主?我們對此感到迷惑不解。當我們穿過這些村莊時,我們似乎產生了在葡萄牙的感覺。那裡十分原始,人們又十分害臊膽怯。

“村莊,還是羊腸小道旁的村莊;房屋,還是用亂石砌成和冒着薰煙的房屋;豬圈,還是房屋旁邊的豬圈;母雞,還是在樹蔭下十分小心地看管着雞仔的母雞。到處是潺潺流水的小溪,鴨子在溪中游蕩,婦女在溪旁洗刷。草屋那邊的肥沃土地長滿了綠油油的蔬菜。

“路環島上的村莊並非完全一樣。有些村莊住的是莊稼人,有的則住的是漁民。這些漁村使我們想起了我們的還沒有旅遊開發的漁村。

“漁網鋪在地上,安詳的人們坐在網上用手和腳編織破裂的地方。道路上散滿了貝殼。放在木板上擦了鹽的小魚在太陽下曬烤,魚身上駐滿了蒼蠅。一陣家鄉的魚乾味襲來……思鄉之情使我垂涎三尺,這味道太美了!

“我下意識地想起了澳門我家門前那條乾淨的瀝青街道。到回澳門的時候了。

“我回來了,但心情十分沉重。我並沒有從在我家門口能看到的路環島回來。我在海浪顛簸中,從那遙遠的地方回到了澳門。懷念之情永遠使我嚮往着那遙遠的地方……”

澳門路環島幽徑

雷巴士度插圖作品

曼努埃爾·維拉里奧父親手跡

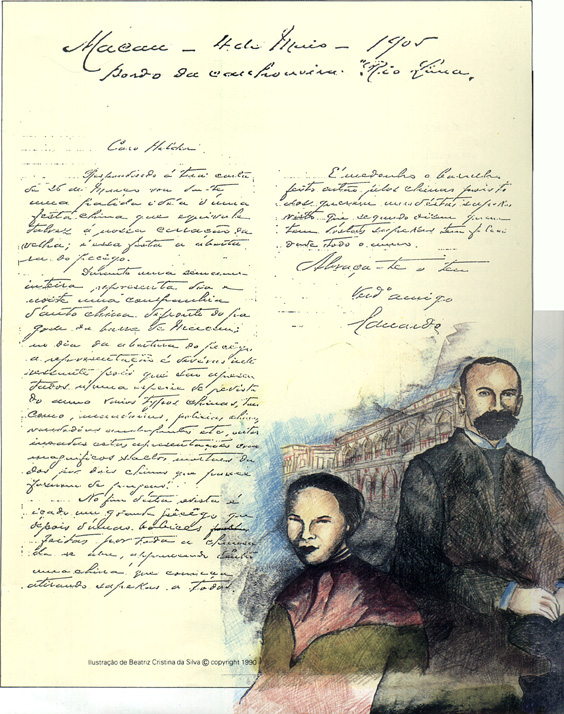

Ilustração de Beatriz Cristina da Silva © copyright 1990

*作者畢業於科英布拉大學文學系,並獲得古典語言學碩士學位。她現任澳門文化研究員。主要從事語言學的研究工作,曾發表過多部有關澳門方言和東亞葡語方言的著作。