(11)

考證中國的寺廟或辨明它們的用途確實是一件難事。譬如,蓮溪廟內的大堂與自成一統的誦經室可以說各不相同,整座廟宇是眾神相聚之地。儘管如此,一室一堂也可以同時供奉兩個或更多的神祗,這些神祇有時甚至可能被擺設在同一祭擅上。在望廈觀音廟內,觀音處於十分顯赫的位置,但在蓮溪廟中,北帝卻與觀音一前一後共處於同一聖壇之上,而後者處於次要位置,其神像自然比較小巧。在此情况下,觀音的服飾與媽祖的裝束十分相像,人們甚至經常將兩位神尊混為一談。在蓮溪廟內至少供奉着十九位不相同的神祗。如果算上那些名不見經傳的神靈,廟內共有一百二十三座神位。某些神龕在廟內各個角落屢次出現。總而言之,可以認為蓮溪廟歸屬道家;望廈觀音廟則屬佛。因為蓮溪廟內眾神一般都與民間流傳的道教相互關聯。誠然,此廟之中除了擺放了觀音的尊位之外,的確也與佛教有某種聯繫。

如果不是採取了道家泛神論的思想,許多與佛、道兩教無緣的神祗便不會被賦予中國民間宗教所特有的廣泛之精神內容。如,土地爺、財神、太歲等。可以斷言,今日蓮溪廟供奉的眾神和其展示的宗教精神與修建該廟之初衷不完全一致。廟宇所有至尊至上的神位和神像均可一直追溯到十九世紀末至二十世紀初。人們今日所見是始於一個世紀或更長時間以前的不斷發展和變化的緩慢歷史過程,這種變化過程反映了在澳門居住的中國居民,特別是後來陸續遷居此地的中國人中各種不同的信仰和利益。由於火災等原因,廟宇必須經常修繕和重建,每次人們往往按照新的設計重建新廟。因此,蓮溪廟原來所特有的古樸外觀與風格已蕩然無存。今天,蓮溪廟周圍已建起居民區,附近還有一座電影院。而昔日的小橋流水已成回憶。

</figcaption></figure>

<h3>

神界的官僚等級制度

</h3>

<p>

最為宏大的廟宇僅僅代表一個教階的最高等級,更確切地說,是包括較小的祠堂、寺廟以及其中供奉的神祗在內的各種教階的最高等級。中國人的住宅、商店以及其它場所均是前有門廊,次為天階,中有客廳,後有神位,係深廣府第。這些神位大多數供奉關帝或媽祖。關帝,又稱軍師爺,但他的大名也引出許許多多以訛傳訛的解釋。正是由於關帝的名字具有較為廣泛的意義,他這個三教九流、各行各業所敬奉的保護神才有如此之重要性。正如中國的其他神祗一樣,關帝最初也是一個歷史人物。他是公元三世紀三國時期勇猛善戰的英雄豪傑之一關羽。公元220元,關羽遭人出賣並被敵人處死。嗣後,在歷朝歷代帝王倡導與推動下,人們開始敬關羽為神。明朝年間(公元1594年),皇帝賜封關羽為“帝”。在清朝太平天國暴動期間,又加封關羽為“關大夫子”、“關大聖人”、和“大師”,這些與孔夫子享有的封號相同。<RETLAB10010000500013><a href=#"LAB10010000500013") name="RETLAB10010000500013">(12)</a>

</p>

<p>

後來,人們將關帝的偶像塑造為一位紅臉膛、黑長鬍鬚、端坐在虎皮之上的大漢。其左站立著他的義子--溫文爾雅、手托錢袋的關平;右為其侍衛--手持利斧面目猙獰的周倉。<RETLAB10010000500014><a href=#"LAB10010000500014") name="RETLAB10010000500014">(13)</a>

</p>

<p>

根據寺廟的不同情况,人們可以繪製上述場景或用雕刻和繪畫的偶像來表現。關帝的偶像通常擺放在一個盒狀的祭壇上,祭壇前面是一個接受捐贈佈施的木盤、一個焚香祈祝之處和燭台。為了取代燃燒消耗過快的蠟燭,如今準備了長燃不熄的紅色電“蠟燭”。

</p>

<p>

如果寺廟是專用作祭祀船民和出海者們普遍祭拜的媽祖的話,那神壇上的一尊身着長衣薄紗的雕像肯定就是媽祖的化身了。在各種大小的廟宇中,詼論關帝或媽祖都總是與其它諸多神共處一隅,並常常處於顯赫的位置。

</p>

<p>

在中國人的住宅門口右側牆上都設置了刻有財神大名的許願牌位和燃香台。除非規模較大的祠堂和廟宇,一般寺廟內很少為財神的偶像精心繪刻一番,這裡的財神通常總是手握金條或錢袋的造型。土地爺是最為矮小,隨處可見的神,人們可以在每家每戶門旁靠近門檻的地上看到他的神位或神牌。此類神牌、神位都設有燃香台,或者索性將水杯嵌入牆中供插香之用。對此,人們稱之為“門口土地”。有時,一個牌位同時供奉財神和土地,如同一個物體的兩個方面。在有錢有勢的大戶人家門上,神龕設在牆上,它是完全按照一般廟宇中神龕的比例縮小後建造的,其頂部裝飾得十分精美。縮小後的神龕內亦擺放着牌位<RETLAB10010000500015><a href=#"LAB10010000500015") name="RETLAB10010000500015">(14)</a>

</p>

<p>

寺廟的規模因其教階不同而存有差異。從居住區內的祠堂和小廟到較大的廟宇,從低到高,教階越高,廟宇就越精美複雜。一般來說,居住區內的土地廟和財神廟建在小街小巷、宅院的大門旁、死胡同或十字街頭。以上所述的“廟”,可能僅僅是一個設在牆旮旯的一個紅色狀神龕。最為精緻的神龕是一尊擺放在微型小廟內神像。然而,有些“廟”只不過是一兩塊刻有神蹟的紅色橢圓形石板,它們代表着所供奉的神明。

</p>

<p>

有時,人們還設一個專門供奉泰山神祀的神龕,泰山神是另一位土地爺和位於華北孔夫子家鄉附近東岳神山的道家神祗。設此神位旨在保知一個居住區能抵御外界有傷風化的種種不良影響。

</p>

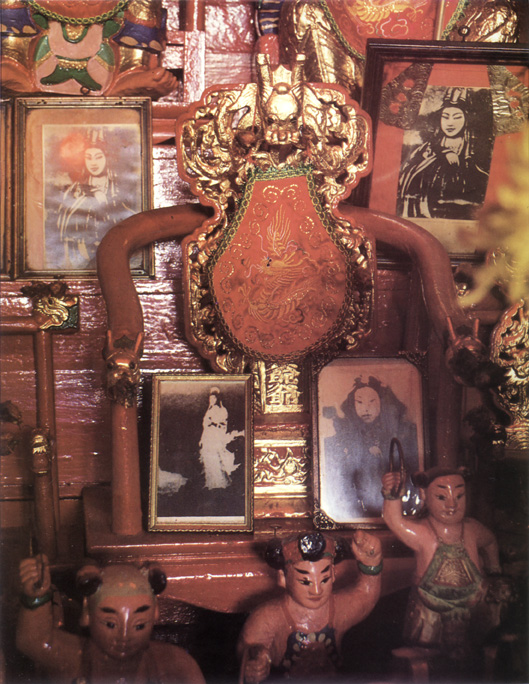

<img src=)

媽閣廟的媽祖神位

除以上所述等級、教階外,還有專奉護城之神城隍的寺廟。(15)

最初,城隍只是地方的土地神,後來逐漸正式登上土地爺王國的第一把交椅。在某些大廟內都能看到城隍的祭壇。昔日,城隍廟曾是所有中國傳統城市的一大特徵。然而,在澳門這個幾乎歐化了的城市中,城隍廟卻未曾得到官方的特別青睞和關照,也從未起過如此重要的作用。在澳門,祭祀城隍的一個較重要場所設在望廈觀音堂附近的觀音古廟內,其中有一間專門供奉城隍的殿堂。

在中國,以往的政府總是把為一些民間的宗教偶像建寺立像作為維護社會秩序的手段。這種作法僅僅考慮了怎樣有利於國家的統治,卻損害了當地社會的利益,這是因為官方當局擔心地方社會勢力可能會對其統治提出挑戰。但是在澳門,葡萄牙官方對民間宗教的支持卻與當地中國人的作法截然不同。這些表現在對天主教會的支持。儘管如此,一旦中國官方當局的這種支持越過澳門半島與大陸的界線,就會大大有助於加強中方對當地中國居民居住區的有效控制。除了官方的支持之外,許多像媽祖這樣影響甚廣,至為重要的神祗向從四面八方來澳門定居的人們提供了一聯串認同點,並在空間與時間上畫定了一個特有的群體。(17)

祠堂和廟宇構成了任何一個中國城市的組成部分,其作用又各分為宗教與世俗,官方與個人兩部份。那些宏敞的廟宇,因其院內豎立着皇帝和官府賜封的各種榮譽標誌而具有了與眾不同的官方地位。諸多神祗、仙人,由低至高的神階與世俗社會的官僚等級制度如出一轍。(18)

它是風行於世俗人間的神界官僚等級制的一種表現方式可以如此斷完,人的生活曾被兩種並行不悖的官僚等級制度所擺佈。。中華帝國世俗的官僚等級制度有一整套可以與宗教等級制度複雜的品級順序相提並論的複雜體制,其中包括職位、職務、職權範圍、官銜和待遇。(19)

正如地方官吏一樣,當地的神祗主管着某些地方事務並在許多特殊方面對當地社會的福利事務負有直接的責任,尤其是那些世俗等級制度難以涉足的領域。比如:五谷豐登、生意興隆,或保祐人們免受自然災害之苦。如同天主教徒向當地天主教教長或官方負責重大事情登記工作的部門匯報一樣,人們定期向當地供奉的神祗通報他們生活中發生的各類大事(生老病死,婚喪嫁娶,吉凶禍福)。

就宗教等級而言,如同官僚等級世界的高官一樣,至高無尚的神祗對社會的一般福利事宜擁有很大的權力。然而,宗教等級制度位序尊卑的劃定遠不如世俗等級制嚴密精確,只是擁有比世俗等級制更為廣泛的權力。如,保祐祈福者人丁興旺、早生貴子,或禳災去病。因此,宗教等級制填補了世俗官僚等級制留下的空白,它並非僅僅是與世俗等制並存的可有可無的制度,而是人們生活中的一部份。世俗的官僚與宗教的“官僚”相輔相成,互為補充。世俗官僚的工作在前,神界“官僚”的活動緊隨其後。

特殊權益的保衛者和庇祐者:新的都市文化

最初的道家神祗總是與大自然的力量和地域緊密相聯的。如,山脈或農民和漁民的勞動以及與鄉村生活有關的內容。這些神祗中,只有少數幾位具有特殊的歷史淵源。當澳門半島還是一片峭然屹立的山丘時,它還是一片荒涼。當島上大部份地方還處於荒無人煙時,…道教神祗在此扎根並廣為流傳自然順理成章。後來,都市居民的大量湧入帶來了城市的各種職業、職務和行業,隨之而來的是一種更為複雜的都市生活;生活其間的人們更願意尋求那些由歷史人物、民間傳頌的英雄演變而成的庇護神的保祐。

在遠離鄉村的蓮溪廟以南、大炮台下方,曾有幾座寺廟。這些廟相依而立,使人以為那只是一座廟宇。這些廟宇於古城牆外,建築時間很難確定,尚不知道建廟之初此地是否已有人居住。今天人們看到的這幾座廟的外形很可能是十九世紀末葉的產物。(21)

這個區與位於貫通大炮台至花王堂教堂的城牆上的花王堂門相去不遠。因此,從蓮溪廟伸向田野的道路亦不會很長。隨着十九世紀移居澳門者的不斷增加,首批中國居民在一個靠近城牆,地勢較高的山丘上集中居住,這個區的名稱與城門名稱相同。

哪吒廟神位,幾個手執鐵環的小哪吒。

這些廟宇中絕大部分歸屬道教,也有一些專奉佛教神靈,包公廟正殿左側供奉着道教之神包公。作為正義之神的包公,原名包拯(又稱“包龍圖”),曾是一位著名法官,人稱包青天。他生活在北宋999-1062年間,當時住在首都開封。包公因清正廉潔、剛直不阿而蜚聲天下,但後來遭貪官和小人誣陷。隨後,他逐漸成了一位民間有口皆碑的英雄和維護正義之神。廟內黑臉包公身着官服,正襟危侳。然而,人們來包公廟焚香燒燭和鞠躬跪拜。主要是拜謁太歲。在另一進大殿內,太歲親率六十位星宿神,按照六十年一甲子的規律和教義,六十年中,這些神的名字都用天干和地支循環相配而稱,每位神可輪坐一次“當年太歲”的交椅。(23)

從一個人呱呱落地到六十大壽,年復一年,人的一生中每年都有一位神靈相伴;六十載一輪迴,周而復始。因此,人們可以看到大殿兩側分別排列着三十位星宿神。在此廟的另一座殿內,有專為婦女而設的神像。有大慈大悲的觀音和產婦嬰兒的庇祐神,而後者被擺放在後面的祭壇上。前邊是兩位道教神祗:金花和痘母(痘神)。在其四周設置了十八位小神像,其中多數為女性造型。他們保祐多子多福、早生貴子,保祐孕婦一切如意並祝福孩子們健康成長。這些女身神像中有的還懷抱數子。

這些寺廟居中的一座“太歲殿”專奉太歲和六十位“當年太歲”(六十年一輪回),並仿照左側殿堂建造。在主殿正門上方懸掛着被人們尊為“正一天師”和”正一教主”的張道陵之畫像。張道陵生活在公元34-156年間,自幼七歲便熟讀道家經典文章,後遁世埋名,做了避世的隱士,並在深山之中修道煉丹。張道陵發現了長生不死的仙丹並食入一粒,頓成神仙,也是由人修煉成仙的主要庇護神之一。(25)

前堂內有一門通向另一個專門供奉“寺廟之父”老太歲的廳。沿其左側走廊拾級而上,便可到遠一座位於後山的廟,此廟內供奉着卧佛的塑像。廟後高處建有另一座廟,但該廟目前已無人光顧。

位於這片寺廟建築群右側的廟由幾個廳堂組成,每間廳堂內都擺放着許多道家大大小小的神像。正門壬楣上赫然幾行大字“施將軍行台”、“呂仙人殿”、“山前”。此地名稱係因呂洞賓而得名。呂洞賓,華中人士,十八世紀時曾是一位智者並做過官,後來做了隱士,和道人。他曾多次用火龍神賜予魔劍施展魔法。嗣後他成了護藥神。

正門門廊通向主殿。居中的神龕上供奉着包公,其左右為關帝和城隍帝。他們四周有眾神相伴,其中大多數神無特別作用。僅關帝周圍就有二十一道尊小神像。

在山頂之上還散佈着其它幾座道教寺廟,它們掩映在中國人集中居住的舊城區的千百戶人家之中。其中一座是祭祀哪吒的小古廟。古廟於1850年建在炮台下面的南山坡上。1896年於大三巴教堂後面的山上建起了另一座哪吒廟。(27)

“三公子”哪吒是道教諸神中最為神通廣大,幻變莫測的一位哪吒並非是一個實際存在的名字,而是模擬一種聲音、一聲吶喊,或是一聲不由自主的驚呼。它也可能是一個佛名的直譯。據傳,哪吒是公元前二十世紀末葉的人物。他是毗沙門天王的第三個兒子,並在超自然的條件下降生。幼時他曾是一個身高六英尺(1.80米)的怪物。經過與有權有勢的諸神三番五次的較量和抗爭之後,哪吒使其父母受到連累,生命處於危險之中,於是他七歲時剖腹、剜腸、剔骨削肉,還給雙親而死。從那時起,哪吒就變成一個很難對付和駕御,防不勝防的神。他時常驅動火球、舞動長矛無緣無故地與人交惡。時至今日,哪吒仍然被當作一個叛逆少年的典型和代表人物。

哪吒的確與眾不同。就像一隻猴子,他時而安份守己,時而惹事生非,製造動亂。也許正因為如此,人們在那些較大的廟宇內極少能看到他與其他諸神在一起。然而,儘管哪吒在固定的神界等級制中尚無一席之地,但這絲毫不影響他成為澳門家喻戶曉的神祗。對於虔敬哪吒的信徒們來說,他那樂於動搖現存制度的表現似乎緘默不語時,他的支持會使人感激不盡。正如世俗的秩序一樣,這種神界的官僚等級制度也不斷變得過份龐大和僵化。可以說,人們所欣賞的正是哪吒敢於衝擊並嘲笑現存制度的勇氣和魄力。

隨着澳門人口的增長,初建的廟宇逐漸被城市包圍,儘管有些廟就建中市區。這些廟宇的建築結構和社會功能亦發生了變化。日益增多的燒香戲祭者使捐增佈施的數額也大大增加,這樣才有可能進行修繕和擴建廟宇的工作,以滿足不斷增多的朝拜者的要求。從事修復工程總是修繕與擴建並舉。十九世紀末至二十世紀初,澳門的大多數朝宇都先後不斷地進行了翻建。如,觀音古廟於1867年、1894年和1908年重建;關帝古廟於1836年和1893年翻建,哪吒古廟於1898年改建。這些被重新裝修得精巧別致、富麗堂皇的古廟和後來修建的新朝是中國城市日益興盛繁榮和重要的標誌。雖然改建修復古廟的工作僅僅保留了其過去的建築結構,但那些按照更為大膽和富有想象力的設計完全重建的廟宇也得到中國官員和信徒們的認可,為此,他們捐了贈了許多鑲金刻字的營譽牌匾。這些牌匾上銘刻着溢美之辭,其內容幾乎可以追溯到十九世紀下半葉,即寺廟建設的全盛時期。

都市人口的不斷增長有利也有弊。很外以前,在沙梨頭區的賈梅士洞和白鴿巢花園以北的鄉村裡修建了一座土地廟。十八世紀末建成後,古廟本應面朝青洲,遠眺粼粼碧波,並映在一片綠林之中。然而,由於中國居民人口增長和不斷在海岸線上填海建屋修路,使得古廟失去了興建之初的特點。後來,這座廟漸漸廢棄不用,其中一部份被當作了私人宅邸。

在市區鄰近市場的地方也曾建造過些重要的廟宇。最早的一座是位於市中心,澳門市政廳前面板樟堂市場的關帝古廟。此廟始建於1750年,是一座擁有兩個殿的小廟。最初,這座古廟是該地區一個重要的活動中心,那些光顧市場的人們常來古廟熏香祭壇。另外,附近還有一間三街會館,這是一個由當地商人和居民組建的慈善協會。當然,值得一提的還有位於中國舊商業區的主要街道之一的草堆街。

在草堆街西端是塊被當作市場的空地,那裡建有市區內的另一座廟:康真君廟(康公廟)。這是一座由前廳和大殿組成的普通寺廟。祭壇之上,“康大真君”居中,“河神龍王”與“西山后王”分居左右。這是幾位普普通通的神靈,人們對他們知之甚少。祭壇和它前面的桌上擺滿了無數的小神像和物品。修建此廟的日期至今不詳,但以牌匾上鐫刻的字句判斷,大概可以追溯到1860年。在澳門,還有另一座康公廟,座落在望廈,但它如今已不對外開放。

包公廟裡的睡佛

其它座落在市區內的廟字均建於十九世紀下半葉,它們體現了最新的建築特點。昔日建廟,其周圍尚無樓宇,因此可不受諸多限制;與此相反,新建的廟宇一般因受種種限制,其環境均珓小,結構簡單。

文化的格局

如果對分佈在澳門大大小小的街道院落內的土地神、泰山神和財神爺之神位做一次調查,就可以得出如下結論:這些神位主要分佈在中國居民集中的舊城區。這些地區是由許多狹窄彎曲,不規則的街道溝通的一片片小區構成。這些街道從下環與西望洋山間的內港開始,穿過中央大炮台以南的市中心和白鴿巢花園,一直延伸到大炮台山以北蓮溪廟所處的舊區。這些舊區主要由中國人居住的老房以及葡萄牙人與其後裔混居的住宅組成。在山的另一側,沿新口岸(外港)而下,穿過昔日的鄉村到達望廈,但見一些體現澳門與歐洲風格的住宅、教堂機關樓宇和較直的街道。這裡沒有寺廟和神龕。

由於寺廟的不同風格與作用,其空間佈局最終確定了澳門中國居民住的方式和種類。一般來說,那些規模較大和修建較早的廟宇,或座落在靠近媽閣炮台的媽閣廟附近,或建在位於半島一端並與關閘相對而望的蓮峰廟周圍。望廈觀音廟和蓮溪廟等其它廟宇均建在第一批在此定居的中國人居住過的村落周圍的開闊地帶。這些廟宇主要供初來此地的中國居民、漁民、商人、農民、平民以及來此巡視的官吏們供香之用。後來,人們開始把廟宇建在中國人集中居住的區內,從而滿足了日益增長的當地人口的需要,這部份人主要由僕役、商販、店主、勞工、船工和工匠構成。但這些新建廟宇的規模受到周圍人口和各種建築等的限制。在這些廟宇裡供奉的神祗反映了那些新近從中國其它相距較遠的沿海地區移居此地者帶來的豐富多樣的偶像崇拜和民俗傳統。

在澳門現代城市建設規劃中,幾條寬闊的林蔭道從中央大炮台以北和以東地區延伸到望廈和東望洋山(松山)。這一地區供有權有勢的歐洲人、葡萄牙人後裔和歐化的中國人建造豪華別墅。這些別墅所代表的體現歐洲正統文化之建設形式與中國傳統的寺廟和廟宇建築風格大相徑庭。這樣,在澳門就形成了一條涇渭分明和實際存在的文化界線。通過這條界線,不難看出中西融合、華洋共處的情况。這裡,不僅是政治、商貿領域的交匯,而且包括了中葡文化傳統在一定程度上的大融合,儘管這兩種文化依舊保留着其固有的特色。甚至在大三巴堂正面用漢語書寫的先人遺訓也與基督教義之精髓如出一轍。

澳門的歐式教堂幾乎全都建在半島內地勢較高的地區,山坡和貫通其間的路旁,南有西望洋聖堂,它建在西望洋山之上,聖堂以北是風順堂(即老楞佐堂(和聖奧斯佐堂)和聖奧斯定堂。繼續向北,可見位於澳門市政廳前市中心附近地勢較高處的天主堂(大堂)。唯一一座處於鮮為人知之地的教堂是聖母玫瑰堂(又稱:多明我堂、板樟堂或板樟廟)。此堂北側,在中央大炮台與白鴿巢花園之間是大三巴堂遺址和聖安多尼堂(花王堂)。最後,在大炮台山朝向東望洋山(松山)一側山坡上,座落着望德堂(俗稱:麻瘋廟或瘋堂廟)。

如同兩條難以駕御的河流合二為一,兩種文化上存在巨大差異的世界在一條假想的,不規則的界線上相會,並使這些教堂互為相連,將澳門分為東西兩個部份。(29)

中國的宗教傳統與其在寺廟和廟宇中的各種民間祭祀方式均集中於城市的西部。至於那些西式教堂,人們當初修建它們似乎是力圖以此築起一道文化的防線。

但是這一防線同時也是一扇敞開的大門。澳門為西方文化潛移默化的滲透和影響提供了一個場所。這些影響是通過宗教、建築、語言和僑民等文化因素來進行的。有時,這些甚至傳播到中國大陸。但與此同時,傳入的西方文化也不斷與中國文化接近和融合。中西方的宗教教義與活動先後傳入澳門。澳門毗鄰中國大陸的情况絲毫沒有減少這種雙重影響的意義。澳門是連接某些歐洲人與中國人未能跨越的這兩個世界的交匯點。既使有些歐洲人與中國人未能跨越這兩個世界,他們也會在此遇到那些幸運之人。這樣,可以用更為形象的方式說,像漁民的庇護神媽祖、大慈大悲的觀音和聖母瑪麗亞這些神祗都是她們所代表的那個世界的象徵,並且都在澳門這個中西文化的交匯點上相會。

雙水譯

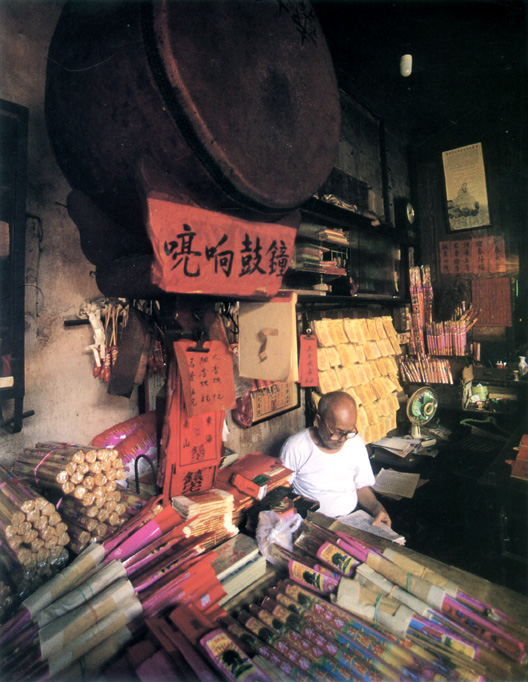

觀音廟的廟祝

*美國新墨西哥大學歷史系主任,教授。加利福尼亞大學歷史學博士。從事多所大學的青年事務。著名的漢學家及中國歷史問題專家。主要研究中國近代史,中西關係史,歐洲國家在亞洲的擴張史,中葡關係及澳門史。他的代表作爲《曾國藩的秘密官僚政治》(博士論文),《天國之天--中國的世界》及《冰島》。本文選自作者即將完成的題爲《澳門;兩個世界分界線上的文化與社會》一書。