澳門文化司署出版部終於出版了博爾傑的巨著畫冊——於一八四二年在巴黎發表的《中國和中國人》。這是一部瞭解十九世紀三、四十年代澳門的重要文獻。在這期文化雜誌中,我們給讀者留出了評估博爾傑作品和生平的欄目,為此,我們將發表夏德新的關於博爾傑藝術生涯的文章,我們想以此向澳門民眾介紹這位傑出的法國畫家以及他於一八三九年一月至六月在澳逗留期間撰寫的有關澳門印象的文章。博爾傑歷經艱辛走遍了半個世界。他經受了自然界的肆虐和政治上的專橫,以及社會文化的動蕩--在殖民統治和強權壓迫下的動蕩,所以,他對在珠江的所見所聞不以為怪。中國的神秘之處是他的注意點,荒誕成了他的視覺紀錄的重點。他那羅曼蒂克的眼光中帶有同情的内涵。他記述得那樣真切動情,事無巨細。他用嫻熟的手勾畫出了各種畫面形象。他仿佛在和錢納利交談。作者以書信的形式向我們敍述了繪畫的故事(烏努雷·德·巴爾扎克曾有過預感。)這樣,博爾傑以文表形,以形述文的形式給我們留下了反映上個世紀澳門生活和面貌的最完整、最有價值的文獻。一位歐洲人以羅曼蒂克的眼光來看待迷人的異國情調,他在澳門的晚霞之下“無限夢想”,為“自由的順境”而感到高興。這是上帝在上帝聖名之城的平靜氣氛中所感覺到的前景

奧古斯特·博爾傑是法國的旅行家、作家和藝術家。他的油畫和素描作品被懸掛在法國一些省級博物館的牆上,供人觀賞。然而,在香港、澳門、中國、菲律賓和印度,他的畫則被當作西方早期藝術品的一筆重要遺產。

博爾傑從未被人們認作是法國偉大的藝術家之一,他生活在法國藝術天才輩出的年代裡,如德拉克洛瓦、安格爾、熱里科、大衛等藝術大師都生活在這一時代。大衛曾以《薩賓的女人們》一畫而名聲大噪,但因為他充當過拿破崙的宮廷畫師而遭受波旁王朝的流放,德拉克洛瓦則因騎馬不慎年僅三十三歲便謝世而去。既便如此,博爾傑出生在伊蘇登,那是位於法國中部的一個城鎮。羅馬人最早把此地闢為殖民地,亦把它作為沿着加西亞分佈的一系列前沿要塞的組成部份。伊蘇登的另一個征服者是美國人里卡多·科拉拉·德雷奧,他在該地的小山丘上建造了一座瞭望塔(至今此塔依然吸引着為數眾多的旅遊者)。中世紀時,此鎮則由於它的一所醫院而名聞遐邇,如今這所醫院已被改建成了博物館。

現在,這座小鎮異常寧靜、守舊、整潔,但卻讓人感到非常憂鬱。還是這個原因使我們十分容易理解聰明而又胸懷抱負的奧古斯特·博爾傑為甚麼毅然地離開了他的家鄉。

博爾傑的父親是位銀行家,他非常希望兒子能繼承自己的事業。然而,奧古斯特有着自己的打算,在伯吉斯的省城學校念書時,同其它課程一樣,他的繪畫也取得了好成績。

他非常嚮往能夠生活在巴黎,體驗一下在這座大城市中生活的滋味並繼續自己的事業。但他的父親很不喜歡他的想法,堅持要博爾傑在銀行工作至二十一歲以後。當他的父親最終意識到兒子不可能專注於銀行工作時,祇得違背初衷,下決心把兒子送到巴黎一位朋友的家中。

父子倆選擇了卡拉達家,並對這一選擇十分滿意。老卡拉達早年簽署過奧古斯特受洗禮的文件,馬略·卡拉達有一位年輕姣美的妻子,她叫珠爾瑪,奧古斯特與珠爾瑪之間長期保持着友誼,珠爾瑪並對他的一生產生過決定性的影響。他們之間的友誼完全是柏拉圖式的友誼。在很長一段時間裡,年輕的博爾傑同他寄住的家庭保持着緊密的關係,通過珠爾瑪·卡拉達,他結識了奧瑙利·巴爾扎克,一名狂熱偏執而又易激動的年輕作家,此後他們兩人之間一直保持着非常密切的關係。根據當時的記載,巴爾扎克和博爾傑除同居於一寓所外,兩人對藝術和文學,以至對巴黎悠聞的生活都有共同的興趣。巴爾扎克很欽佩自己這位年輕的朋友,這一情感在他的許多著作中都有所流露。當時,巴爾扎克已創作了許多小說,並熱衷於同很多上等社會的貴夫人來往,同時又忙於出版自己的著作。自一八二九年始,巴爾扎克着手創作其一生中最重要的一部作品《人間喜劇》。最初他計劃寫出彼此相對獨立的一百四十三冊小說來構成他的《人間喜劇》,但是由於巴爾扎克無休止地尋歡作樂花費了過多的時間和精力,當他在五十一歲溘然逝世時,祇完成了其中的九十一冊。

巴爾扎克在世界文學領域中牢固地奠定了自己的地位,他並深信,他的年輕的朋友亦將在此領域中嶄露頭角,獲得巨大的成功。他和珠爾瑪夫人一起鼓勵博爾傑在文學方面發揮自己的才能,如同許多青年藝術家一樣,博爾傑曾到歐洲各地學習,並遊覽了整個歐洲。然而,在其生活的某一階段,他對巴黎厭倦了,對他的朋友巴爾扎克的生活也厭倦了,於是他決心休整一下自己,出發去環遊世界,並決定要用繪畫記錄下沿途的所見所聞。

可能由於博爾傑覺得自己進步太慢,急切地需要吸取新的知識,於是他決心仿效其他法國藝術大師,如德拉克洛瓦那樣,去周遊世界。當時,這是一種時尚,許多法國青年都選擇過這一道路。因此,當博爾傑下定決心去旅行時他實際上在走着其他許多青年人走過的路。

那時,漫游世界的藝術家並不少見,在每艘前往遠東的船隻上,都載着一些藝術家。他們沿途寫生,因為那個年月照相機尚未問世,一名旅遊者記錄沿途見聞的唯一方式就是把它們畫下來。

這樣,在這一時期中,我們的歷史給後人留下了豐富的油畫、素描等繪畫作品。它們的作者中,如威廉遜·亞歷山大曾於一七八二年伴隨麥卡錫遠航中國;約翰·韋伯為陪伴庫克船長作地理大發現的遠航;約翰·古爾德和康拉德·哈特則曾伴隨查理·達爾文乘坐比格爾號旅行考察,這導致達爾文日後創立了物種進化的理論。曾經有數百名藝術家在他們的旅途中堅持寫生和作畫,但遺憾的是此類活動並未受到應有的重視,或者說未能引起人們的特殊興趣,因而,他們的作品大都失散了。也許這些作品本不值得受到人們的垂青,但是博爾傑卻有一種贏得人們敬意的本領,從而使他當之無愧地成為一百四十多年前踏訪過遠東的十二位主要的藝術家之一。

博爾傑決定先橫渡大西洋,一八三六年十月二十五日,他同一名叫吉榮的年輕伙伴一起從法國北部的勒阿弗爾出發前往紐約。表面上看,當時博爾傑的英語水平僅限於在中學讀書時學到的一點知識,但是並不妨礙他在美國的土地上旅行。他留下了幾幅關於哈得遜河兩岸的磨坊。他的另外一些畫描繪了城市生活的景象。博爾傑平日不停地打工幹活,到了星期天,他則全身心地投入到作畫中去了。

他在給母親的信中談到“紐約無疑是世界上最美的、建設得最好、最富有、工業化的都市之一,它神話般的發跡史,以及輝煌的財富,使它成為地球上人們最有興趣探索其奧秘的地區之一”。

然而,當冬天降臨時,博爾傑對紐約、霍博肯、新澤西和哈得遜河的迷戀開始消退,他決定前往充滿陽光的里約熱内盧。一八三七年一月博爾傑和吉榮一起乘船去里約熱内盧,在海上漂流了兩個多月之後,於三月抵達了那裡。他被里約熱内盧美麗的城市風光所傾倒。里約熱內盧處處是明媚的陽光,啾啾鳥鳴,盛開的鮮花茂盛的灌木,所有這一切都驅使博爾傑不斷地提筆給他的母親、他的朋友珠爾瑪·卡拉達和巴爾扎克寄去一封又一封明信卡。

與此同時,當地的奴隸制度,對待黑奴的方式,以及富人的窮奢極侈,窮人的貧困潦倒,也給他留下了深刻的印象。此後,他又去了蒙得維的亞和布宜諾斯艾利斯。當他來到布宜諾艾利斯時,正值極其仇外的暴君胡安·德羅薩斯掌權。他是一名幹練的高丘人,為人生硬,生性嗜酒而又殘忍。博爾傑決定穿越整個大陸,這使他親眼看到了胡安·德羅薩斯的殘暴統治的真實狀况,土著印地安人被高丘人到處追逐驅趕。

接着他又騎馬跨越了四百英里的大草原。博爾傑的勇氣確實令人贊嘆不已,因為他是在一個尚不具備旅遊環境的年代進行旅行。他攀登了安第斯山脈,並在最寒冷的冬天到達一萬一千呎的高度。根據他的描述,人們得知這一地區的自然環境極其惡劣。

博爾傑在離開阿根廷的科多瓦前往門多薩的途中記錄了後來的情况:“出發八天之後我們一行在嚮導的帶領下朝着一個陌生的區域緩緩前行。我們來到了寬闊的高原地帶,這裡既荒涼又令人悲哀,高大的茅草叢吞噬了我們,遮蔽了太陽。”

他接着寫道:“突然,前方出現了一塊巨大的懸崖。它擋住我們的視線。我們祇得在嚮導的帶領下摸索着走了一段路,好不容易才找到了一條小徑,把我們的騾馬帶下了懸崖。可是,懸崖底部的情况更糟,稠密的灌木遮天蔽日,數不清的青藤縱橫交錯地盤繞在樹木上,我們必須揮動斧子和砍刀開劈道路,直到遇到一處林木較少的空地。”

他們從門多薩翻越了安第斯山脈,通過烏斯巴耶特前去安第斯山脈的聖羅莎峽谷,並最終抵達了智利。經過艱辛的長途跋涉後,博爾傑在智利過得十分輕鬆愉快,以至於他寫下了以下的話:“如果說這世界上還有一個地方能使我終止旅行,那麼這個地方就是智利。”在智利,博爾傑頭頂着蔚藍色的天空,呼吸着新鮮清爽的空氣,悠閒地觀賞美妙壯麗的山色,生活在熱情好客的人群中。

在秘魯,他結識了一位德國藝術家莫里斯·呂根達,並向他學習了很多東西。這對日後成為一名藝術家的博爾傑來說,獲益非淺。在安逸舒適的環境中,博爾傑幾乎下決心終止自己的旅行,定居在那裡,但幾個月以後,博爾傑開始覺得煩躁不安,於是他又一次乘上輪船,取道火奴魯魯前往遠東。

這樣,博爾傑又一次給我們留下了一些有關在群島上生活着的人們的繪畫作品。他找到了在夏威夷傳教的西方傳教士們,指出:“是那一位上帝允許那些負責教育文化不發達的土著居民的人成功地完成了其使命! 而我寧願希望那些和這片美麗的海水生活在一起的人們,那些居住在椰林濃密的樹蔭下的樸素居所裡的人們,不要遭受因急切地模仿歐洲生活方式而帶來的嚴重後果。我希望我們的文明不要像在南美扼殺了印第安人那樣扼殺這兒的居民。”

一八三八年七月十四日,他離開夏威夷群島,駛向中國海岸。在折回珠江三角洲和香港之前,他曾向北一直旅行到廈門。

他訪問了香港,為它作畫並寫作。在與巴爾扎克的交往中,他的一些習作和通訊文章的技巧很可能受到過這位文學巨匠的讚賞。鑑於此,博爾傑於一八四零年回到法國後整理出版了兩本書,並且發表了諸多文章。

那麼,博爾傑是如何描述香港的呢?他沿着荒涼的山丘和原野漫步,坐在那裡觀賞並畫下各種景緻。他的行為吸引了許多人的注意。當然藝術家總是吸引了許多人,但香港人對着這個外國小伙子作畫似有着極大的好奇心。在筲箕灣或銅鑼灣,他可能見過用竹筒建造的水渠;他還發現那裡有水平很高的造船業,為居住在廣東和澳門的外國商人們製造各式帆船。

博爾傑寫道:“我看見人們正在製造一些漂亮的雙桅船。那些船老板們在中國木匠的配合下設計船隻,並在一旁監督着人們幹活。造船廠的周圍有個小村莊,由許多生活在船上的人組成。最初,這裡祇是一個賭博的場所,有幾間破爛不堪的屋子和一個劇場。不久,又有些船來到這裡,成為村莊的居民,小村莊也最終成為規模較大的村落。”

“不幸的是,放浪形骸和多種不道德的行為也接踵而來,以驚人的速度蔓延……偶而,一道戰艦或是一條滿清官方的船駛來巡視一下居民的生活情况,但是這祇是一種例行的巡視,很快便離去,小村莊也即回復了往常的狀况。”

歐洲人在廣州的商業中心地

博爾傑曾在香港參加過一次葬禮,他作了下述評論,“村子裡死了一個居民,人們聚集在一起向死者致最好的冥禮。不遠處,由若干大石頭來支撑着的一條破爛的船中,坐着一位長者,他默默地注視着身旁所進行的葬禮,似在沉思自己的死期是否也已將近,而死亡時最終把他從貧困的窘境中解脫出來。”

“在離死者生前活動的場所不遠,圍坐着幾堆人,但在這裡我沒有看見任何人流淚。一些人在做飯,還有些人在賭博。這邊是歡樂,那邊是死者和服喪的人們。為甚麼人們如此無動於衷?難道人群之間如此缺乏友情?或是對他們來說,生活祇是一種負重,而不是一種享受?難道他們在想,既然人已經死了,就沒有理由為死者悲哀?為着這些貧乏的人們,我想當死者以死亡才把他的生命和文明所帶給他的悲慘命運換得了永恆休息的庇護所時,就不難理解為甚麼他們不哭泣了。”

“這幕沒眼淚的葬禮一直困擾着我。”

博爾傑為香港和九龍的居民如此辛勞地種植農作物感到驚詫不已。他很喜歡那裡到處可見綠油油的菜地和稻田。他同樣記錄了澳門和珠江三角洲的許多見聞,並留下了對在那處生活的人們,以及對他訪問過的地方的贊美。

在廣東時,他曾去過一家餐廳,在那處一些時髦的年輕人踱着四方步昂首而行,有的抽着很長的煙鍋,還有一些則搖着蒲扇納涼,互相扮着鬼臉取樂。這家餐廳頗有些名氣,那些好吃好喝者時常來此光顧,圍坐在一張張桌子旁邊品嚐美味佳肴。

香港的海灣及島嶼

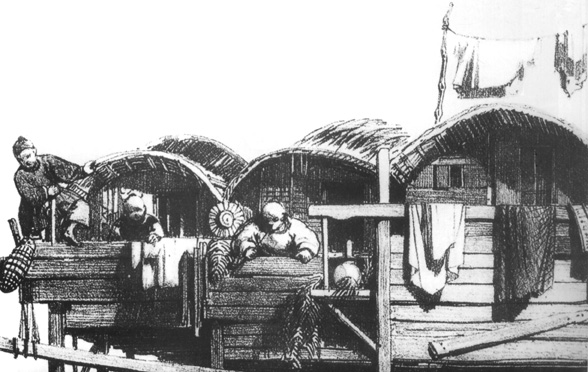

可是,博爾傑對中國飯菜卻不很喜歡。“我必須承認陣陣飄來的飯菜香味並不使我們妒嫉酒足飯飽的中國人。因為,從廚房中不斷傳出的大油和樹脂焦油味就足以轟走任何一個企圖走近桌子品嚐食品的歐洲人。”在澳門的某一地區,博爾傑發現了一個由一些破爛的船和長長的舢舨所組成的小村子。“對一名歐洲人來說幾乎絕無可能想象在如此窄小的空間,竟能容納那麼多人居住。那些最早來此定居的佔據了土地,並把他們破爛的船隻放置在那裡作為居所,這些船已不能用於航行,隨後而來的人則在船的四周架起木頭支撑,在先來者的居所上面築起一個類似平台的台。這個台可以用來擱置自己的船。如果沒有船隻,可用草蓆在上面建造一間屋子,它的屋頂也是用草蓆編成的。這以後再來的既無破船又無草蓆建造平台的人,就在那些老居所之間掛起自己的漁網用於居住。儘管這樣的居所很不安全,但已能夠把整個家庭安置在裡面。有時候,一層平台岌岌可危地容納了五,六個居所,但儘管如此,居所的佔用者之間仍然不可能獲得任何特權,也沒有依附關係。”

後來,博爾傑當有機會登上這樣的“樓房”。他發現,儘管缺少空間,在經過的迴廊上依然擺滿了鮮花。“當我在滿目蒼涼之中找到了詩歌時,我是那樣地欣喜若狂。這裡非常窄小以至於無法安放家用的供案,但是這裡所有的居民都從不忘記在清晨或晚間為他們所敬仰的神奉上茶水和點燃紅燭。”他所看到的所有人的臉上都透着歡樂,“祇要他們有時間,就聚集在一起擲骰子取樂。隨着聲不高的呼喊聲。所有原來看似靜悄悄的屋裡便會冒出許多腦袋,我們不僅要問,這些人是從哪兒冒出來的?在這些屋子裡究竟能隱藏多少人?”

在廣東,他曾記下了這樣的景象,“這裡有許多狹窄的街道,就像神話世界中的迷宮。這裡交通繁忙,人聲嘈雜,熙熙攘攘的人群匆匆而過,沿途叫賣的小販向我們走來,絲毫不顧忌他們的貨擔會撞着我們。”

儘管博爾傑所繪的有關風景的油畫和寫生十分有名,但他訪問中國的情况是在我撰寫另一位更有名,更職業化的藝術家瞭解到的,他就是喬治·錢納利。他於一八二五年從印度來到澳門,此後一直居住在那裡,直到一八五二年去世。錢納利是在博爾傑於一八三八至一八三九年間訪問澳門時與其相識的。他們的相識似不像偶然的巧遇,因為他們在一起渡過了一段時間。顯然,博爾傑曾看見過錢納利的一些畫,並十分欣賞它們。

現在已很難弄清當時年輕的博爾傑(三十歲)是否上過當時已六十四歲的錢納利的課。但人們知道,他們兩人曾經交換過各自的繪畫作品,並且,自從博爾傑在澳門逗留了一段時間後,他的繪畫有了突飛猛進的進步。據此,在缺乏具體證據的情况下,我們可以推測,博爾傑當學習過錢納利的作畫方式,特別是向他學習如何用鉛管作畫,這使博爾傑深受錢納利的影響。事實上,博爾傑一些有關澳門的繪畫同錢納利的繪畫十分相似,乃至有時須要細心分辨才能加以區別。

此外,還有一個差別,即博爾傑從不單純地模仿錢納利作畫,而是在學習過程中逐步地形成自己的繪畫風格。例如,在來到澳門之前博爾傑的人物畫或素描,通常着意刻劃人的臉部,而在澳門逗留期間以及離開澳門之後,他在這方面有了很大的進步,學會了簡潔明快的畫風。因為,錢納利筆下的人物通常都是漫畫式的,簡單幾筆勾勒這些人物便栩栩如生地躍然紙上。

訪問澳門之後,博爾傑不再在人物臉部精雕細琢。相反,他力圖追求錢納利的風格。不管怎麼說,博爾傑一直是位出色的畫家,他的作品因簡潔,對稱的風格,以及生動的表現力而具有很高的價值,他繪畫作品的內容包括了廣東,珠江,澳門和香港的景色。

博爾傑的旅行很可能是單調的,但是,他是一個樂於冒險的人,喜歡迎接挑戰。這種挑戰有時是自然而然地出現的,如上文曾經提到的他在阿根廷所經歷的德羅薩斯及其凶惡的丘高人的統治。在寒冷的冬天翻越安第斯山脈,在秘魯遭受地震災難則是他面對的另一種類型的挑戰。當橫穿大西洋時,他遭遇過暴風雨的襲擊,而在南中國海,他亦曾被困在颱風中心的地帶。在澳門時儘管當時中國人存在着普遍的排外情緒,他還是去拜訪了禁煙大臣林則徐駐扎在澳門周圍的軍隊的營地,這是一個極其冒險的舉動。此後,他出發去了馬尼拉,在那兒他又畫了一些畫,接着他又去了新加坡(在他之前,人們從未見過有關這個城市的繪畫和素描),隨後他去了加爾各答,並沿着恆河流域在那裡住了一段時間,直到返回法國。

可以確切地說,當博爾傑於一八四零年返回巴黎時,他已成為了一名真正的畫家和藝術家。同時,由於他漫遊世界的經歷和遭遇,毫無疑問,他對世界的想法也已徹底改變。在巴黎,他重新生活在珠爾瑪·卡拉達和巴爾扎克的友誼之中,並一直是巴爾扎克生前始終不渝的親密朋友。巴爾扎克曾為博爾傑的第一本書寫過一篇評論,登載在該書的第二版上。

那時,巴爾扎克曾對他的這位朋友下過一個結論,他認為,儘管博爾傑進步、成熟了不少,但他永遠不可能達到一位大藝術家的高度。一八四五年,即博爾傑返回法國五年之後,法國著名的文藝評論家博德雷拉有過一段關於他的評論:“毫無疑義,博爾傑繪畫作品的想像力十分豐富,但是這些畫祇是對一次旅行或當地風俗習慣的過份準確的記錄。”儘管如此,博爾傑的畫曾有幸在省内被授於金獎。他出版過兩本書,並為其它一些著作繪插圖。他的畫曾被美國藝術家托馬斯·阿洛臨摹,但由於托馬斯缺乏才能,未能使這些畫贏得聲譽和重視。然而,在上個世紀西方所有關於遠東的藝術作品中,博爾傑的素描、水彩畫,以及一些油畫都具有很高的價值,並曾以一千金法朗的價格出讓給路易斯·菲利蒲國王。

巴爾扎克逝世後,這位曾被巴爾扎克稱作“出色的博爾傑”的年輕人也離開了社交圈子,而致力於思考、演說和慈善事業。他的形象是和法國很大的慈善機構——聖維森特·保羅緊密相連。博爾傑變賣了自己所有的財產,將其所得慷慨捐贈給窮人。他把自己同巴爾扎克和卡拉達夫人的通信統統毀之一炬,因此,他生活中的這一部份再也不為人所瞭解了。一八七七年,他在貧困中死去,被葬在離他伊蘇登的家不遠的伯吉斯,早年他曾在那裡唸過書。

今天,博爾傑已是一位有些名望的藝術家,祇可惜名氣尚不夠大,在法國他的畫還鮮為人知,除了拉羅歇博物館,以及他的家鄉和夏特魯,他的作品無人問津。幾年前,法國駐香港總領事伊夫·羅德里克在籌辦博爾傑作品展時遇到了很大的困難。但是,大家都知道,他的畫在這裡得到了很高評價。我希望在市政廳或是香港匯豐銀行新建的大樓中為博爾傑的作品保留一塊永久的空間。

他是歐洲到達地球這一部份的最好的藝術家之一。他非常欽佩中國人,贊賞他們的氣質和諧的情感。他也一直追求在自己的畫中表達某種和諧,也許這是他環遊世界的最大收獲。

越來越多的油畫、水彩畫、水墨畫和鉛筆畫在市場上出現是十分自然的現象,它們的價格也扶搖直上。事實上,博爾傑的一本名為《中國和中國人》的書,書中有他自己所畫的精美插圖,其最初的版本現已賣到十萬港幣,這可能比巴爾扎克任何一部小說頭版本的都要貴得多。如博爾傑泉下有知,應該感到十分欣慰。

凡人譯

澳門內港——貧民住宅區

澳門的葡萄牙教堂及中國街道

*1928年出生於上海,在上海及澳大利亞接受教育,後投身報界,任職於“雪梨先驅早報”及“中國郵報”,由1967年至1986年任香港“華南早報”總編輯。是中國沿海歷史的研究專家,對藝術方面也很有研究。是多份雜誌的撰稿人,曾出版了一部關於錢鈉利的專著,現定居澳洲,繼續研究中國歷史。