一、歷史上的馬

抵禦戰馬的“長城”

在中國人的傳統和歷史裏,馬是無所不在的。在中國歷史的遠古時期就已出現了用靑銅鑄成的馬。除了神話中的龍之外,中國人認爲馬是世間萬物中最爲卓越的動物。

馬作爲一種象徵,神話般地伴隨了古老中國的原始時期,甚至起源時期。作爲純粹男性力量(陽)的象徵,馬的出現要比龍早得多,儘管後來在中國複雜的象徵學演繹過程中,馬被龍的形象所融合,乃至代替。

直至今日,人們依然視馬爲速度、耐力、想象力和靑春活力的象徵。

人們稱呼一匹充滿了生命力而又行動敏捷的的馬兒爲“千里駒”。馬被喻爲“火”與“午”,是佛敎七寶之一,又是十二地支中的第七支。馬是中國十二肖屬之一,今年,一九九○年是農曆庚午年,也就是馬年。(1)

從歷史角度看,馬是如此深刻地影響着中央帝國,以至於在它的地表上永久地留下了地球上最大的疤痕-萬里長城。

中國人很早就意識到自己的高度文明,一種農業的、祥和的文明,這種文明充份反映在中國的禮樂儀式中。就像溫順的壯馬服從於天神的安排,古老的中國也時時刻刻生活在遊牧部落威脅其和平的恐懼中。

“外部的愚昧”包圍着作爲世界中心的古老中國。風兒呼嘯着刮過廣闊無邊而又荒凉的大草原。這裏是遊牲部落的居住區;是牧人和遊牧部落的狩獵者們的馬隊活動區域。他們終日生活在馬背上,在馬上挽弓射箭,在馬上狩獵,或組隊成騎兵發動戰爭,迅雷般地出擊。他們祈禱、供奉馬之神。當死亡降臨時,他們最終和馬葬在一起。

自第二個王朝(商朝,公元前一七六五? -一一二二年?)始,中國就已擁有造車的技術。從靑銅器時代極爲簡略的製車草圖中,我們可以看到,儘管在嚴酷的戰爭環境中,這類輕便的車輛仍以它精美的結構揭示了中國人的精湛的美學觀念。然而在車輛的製作中則突出了中國宇宙觀中宗敎的規律: 正方形的車廂(地),上方覆以穹窿形的蓬蓋(天),全車由如前所說的由火(馬)來帶動。

問題在於諾亞的子孫們早已被逐出了天堂,歷史本身就是一部艱難生存和殘酷戰爭的歷史。中國人的實用主義精神正是在這一過程中得以精煉。

一位猂猛的古代獵人戎裝畫像,他腰懸弓箭,正備鞍待發。

中國安寧,文明的城市被蠻夷的好戰民族包圍着。

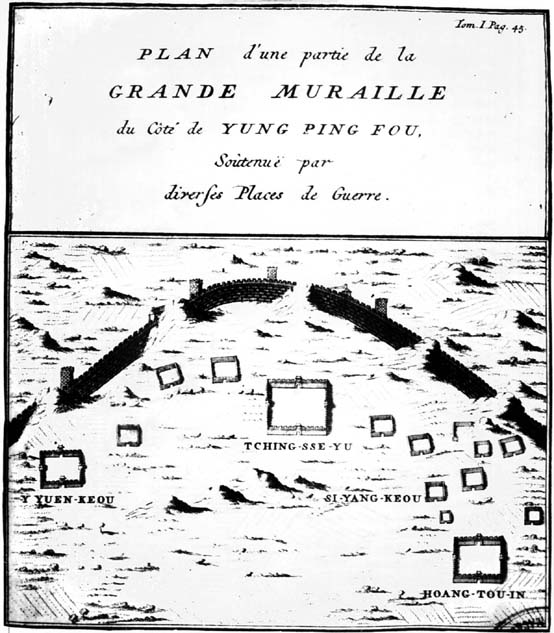

中國古老的防御機制的基礎是把軍民分散駐紮在築有城牆的各類城堡中(一如意大利人Du Halde在他留傳下來的書信集中所記載的),這種防御機制用以對付遊牧部落所進行的游擊戰是脆弱的。遊牧部落在環境惡劣的大草原上被錘煉得驍勇善戰,他們是最優秀的騎手和射手,跨着矮種馬迅猛無比地出擊,一擊得手便即逃遁,不受任何懲罰地消失在馬蹄掀起的萬丈煙塵中,去向不明。

遊牧部落的卑下在於不瞭解中國人的禮樂制度。但是,如果說這造成了中國文化的優勢,那麼同時它則給中國的防務帶來了不利;蠻夷的力量在於其法律和制度不健全,祇要他們的居住地,食物和服裝還保留着野蠻、粗俗的特點,其人民就仍然保持着殘暴、野蠻的特性,他們的習慣就很難以被改變,因而也就能夠獲得巨利。(2)

這一狀况使人們看到,在長達數個世紀的歲月裏,中國處在一把懸掛着的雙刄劍下。文明與滅亡,野蠻和生存相間交替進行。人們看到中國拚命抗爭着不在文化領域內作出讓步的同時,她被劍矛投刺得遍體鱗傷,爲能繼續生存,她使她的某一部份變得“野蠻”,這就是她的軍隊。

遊牧部落的騎兵能夠在所有的地方機動作戰,而在很多情况下,車輛祇能緩緩而行,無法同騎兵協同作戰。這樣,騎兵和馬的重要性及其戰略價値就理所當然地上升了。

面對着不斷遭受侵擾的環境,中國人的意識淸晰地反映在當時的一些繪畫作品中。在這些畫面上,中國人以一種自視優越而蔑視遊牧部落的方式,幽默地把蠻夷描繪如下形象: 身着粗俗的服裝,表情兇殘,鼻子極爲誇張地彎曲,多呈現怒容、猖狂的儀態。在另一些彩色繪畫中,描繪了遊牧部落的使臣訪問皇城的情景,在平和、臣服的睦隣所饋贈的外交禮品中,通常都突出馬,把它作爲信物和最珍貴禮品的象徵。

顯而易見,中國使用馬的歷史是很悠久的。如同Du Halde向我們所證實的,不少文章也論證了以下歷史,即還在奧古斯特一、二、三世的年代裏,神話般的中國最初的皇帝們,確切地說就是第三個皇帝,“他同樣發明了車,並下令捕獲牛馬以馴化之”。(3)

在這方面(廣泛並實際地使用馴化動物爲人類服務)値得特别指出的是馬總是同牛聯繫在一起。幾個世紀中,馬王神被中國人和遊牧部落仰慕崇拜,它的形象出現在吉祥的標記物上,並被安放在寺廟和牲畜欄內,用以驅除動物的疾病和不祥的鬼怪。那是一種有着三隻眼睛的嚇人怪物,有許多手臂,揮舞着各式兵器。它的脚旁有一匹朱紅色的馬。它的左邊,在一個形同登壇的牲口槽上,也還有牛王神。

在數百年中,堅持不懈地努力改良馬的品種一直是爲各個朝代的中國人所關注的事。

前漢或稱西漢(公元前二○六-公元二五年)武帝時期(公元前一四一-八七年)已是一個新型騎兵發揮其巨大作用的時期。在一次武帝遠征匈奴的戰爭中(公元前一三三-一二一年),佔領了匈奴的首都,那裏集中着匈奴最好的馬匹。(4)

通過大量地同從西域各王國獲得的新的良種馬的交配改良了中國馬的體型,一種優良馬種在中國出現了,這使得帝王和貴族士大夫們更加沉緬於對馬的喜好之中。馬,機敏,線條勻稱美觀,風馳電掣地奔跑,人們稱呼他爲“天馬”。

在雷台(甘肅省武威地區)發掘到的後漢年間(公元二五-二二○年)用靑銅鑄就的無與倫比的馬,正是這崇馬習俗的體現。這一靑銅器被稱爲“馬踏飛燕”。最近,這匹靑銅駿馬被評選爲中國旅遊的標誌非偶然,這是在向中國偉大的能工巧匠們表示最崇高的敬意。

馬王爺與牛王爺二神合像,民間常貼掛於牛棚馬廐,以求“槽頭興旺”(轉載自聖彼得堡阿烏羅拉出版社《中國民俗畫》一書,原畫藏聖彼得堡艾爾米特利略博物館)。

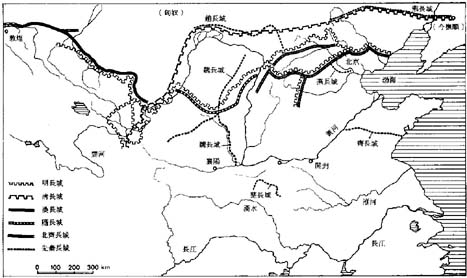

萬里長城始建於第三王朝,即周朝(公元前一一二至前二二二年),最初它祇是一段一段的城牆,後因連年不斷地承受防御的壓力而不停地加以修築,才於中華帝國誕生的年代裏(公元前二二一年)經過艱苦的經營,使其最終連結在一起。由於面臨匈奴部落聯盟的首領頭曼所指揮的匈奴軍隊的入侵威脅,迫使秦始皇和其大臣李斯下決心把萬里長城一直修築至東海邊。

當人們看到古代中國的十八個省地理上都處在長城以南,因而受到長城的保護,便會毫不猶豫地得出結論: 中國人的主要威脅來自於北方的大草原。

在月亮上用肉眼即能看到的中國的萬里長城就是這樣被修建起來的,用以對抗遊牧部落游擊式的可怕侵襲。

長城局部圖,圖中顯示了由關隘組成的區域防御體系。

但是,對抗如此强悍的敵人光靠長城是不行的,還需要靠另一座有效的長城,即由馬所組成的長城。

騎兵與帝國

當意大利耶穌會傳敎士Du Halde在許多世紀後(十七世紀)向我們“描述中華帝國和中國的韃靼人”時,他有時向我們提到馬這一高貴的動物。在二千多年漫長的歲月裏,它是中央帝國悠久歷史中一個經常性的的角色,並起着決定性的作用。

通過Du Halde,我們瞭解到在四川省盛產矮種馬,它們“極其漂亮,强壯”,“因而爲人們竟相爭購”;在雲南省可以見到“非常好的馬,它們大部分是戰馬,健壯而又生機勃勃”。他還親眼見到“在蒙古大地上”“牧馬和野馬的數量要比西方多得多”。

中國地圖中展示的長城及其歷代演變過程。

根據他的描述,那時“沿着萬里長城,在築有城牆的城鎭內駐紮着七十七萬兵士”,同時皇帝還牧養着近五十六萬五千匹馬,除作爲軍騎之外,還供向各省傳遞皇帝和刑部的命令的驛差使用。”(5)

然而,對中國歷史匆促的一瞥就能發現一種特有的現象: 一個王朝的和平時期,王朝建立或穩定的時期,簡言之,即一個王朝建立並有效地行使其權力的時期,都是和騎兵的强盛密不可分的。這一狀况被以後幾個世紀,乃至中國最後一個封建王朝的情况所證實。無論是一個王朝攻城掠地向隣國進行擴張的强盛時期,還是與此相反走向沒落和滅亡的時期,都同騎兵的盛衰密切相關。在歷史上這一狀况反復出現,也揭示了另一種特有的現象,帶有地緣政治特點的現象: 中國嚴重而又持久的威脅來自北方。這片位於中國北部的廣袤大地哺育、壯大了匈奴、蒙古人和滿州人的祖先。這片土地一直延伸並伸入亞洲大陸的心臟,而這些民族正處在這一自然地理位置上。

當聽着聖·佛郎西斯科娓娓動聽地宣講宇宙間人類與動物的友愛時,十三世紀初葉的歐洲人很難想象:當時棲身於戈壁灘水草柔美的牧塲上的成千上萬匹馬,在數十年後成吉思汗和忽必烈率領蒙古大軍直抵君士坦丁堡和匈牙利時,它們的鐵蹄是如此强烈地震撼了歐洲大地。 成吉思汗(意爲所有人的皇帝)組織了探馬赤軍,每萬人爲一隊,並發展了驛站制度,沿主要道路每百英里設一個驛站,每站有兵士及一名統領駐守。據馬可·波羅的描述,在王朝全境內約有一萬個驛站,有三十萬匹以上的馬爲其服務。 驃悍的蒙古騎兵往往都在戰鬥爆發的一瞬間突然出現。他們在令人戰慄的沉寂中隨着指揮官用旗語發出的命令行動,各騎兵分隊的軍官則揮動手臂重複指揮軍的命令率領部下進擊。夜間,命令是由緊靠可汗大帳旌旗的發光信號物來傳達的。他們偏愛的戰術是迂迴、包圍及誘敵深入。

(6)

顯然,無論是上述驛站制度,戰塲上使用的策略,還是用信號來指揮部隊的方法,都僅僅是吸收、發展了早在幾個世紀前就已存在的東西,其中不乏受到“蠻夷學校”的啓發,中國在自己的防衞體系中早已採用過的戰術方法。 聯想到五百年後,由於馬的力量,滿州人來到了紫禁城內。如同衆多帝王寶座的奪取者一樣,滿洲人向這些强有力的侍者表達了適當的感恩之情。滿州軍官古老服裝的袖口處開着形似馬蹄的硬袖口,人們以留辮子或者拖着辮子爲時髦,這是滿清王朝爲中國人所創立的習慣。辮子被編成馬尾狀,意爲向協助滿淸奪取勝利的可貴合作者致意。

(7)

由此上溯到公元前,自秦王朝(公元前二五五─二二一或二○七年)末期至後漢或稱西漢(因建都長安或稱西安而得名)末期,馬便開始在中國歷史上扮演着最重要的角色,這種狀况延續到後來的各個朝代,直到唐朝的太平盛世。 中華人民共和國最近幾十年的偉大考古發現,向研究人員和鑒定人員提供了新的研究報告,澄淸了一些古老的題目,並爲研究另外一些新的課題打下了基礎。 一九七四年三月,在陕西省的臨潼,距被尊爲中國第一個皇帝的秦始皇(公元前二五九─二一○年)陵外圍僅一公里處,開始了被譽爲人類現代史上最偉大的考古發掘工作。 這是一組由七千個如實際人物一樣大小的陶俑藝術品所組成的聞名於世的軍隊。“傳奇式的”秦始皇試圖以此使自己永垂靑史並在死後依舊儘情享受人間的榮華富貴。根據中國古老的觀念,給帝王生前帶來榮耀的侍衞部隊,在其死後,仍將在極樂世界中侍衛他。鑒於上面說過的中國所特有的現象,我們豪不懷疑,秦始皇能戰勝諸國封建割據王國第一次統一中國,是因爲秦國擁有强大的軍事力量。它的騎兵十分適應戰爭環境,具有極大的機動性。依據這一戰略思想,秦國的軍隊打勝了歷史上一個著名的戰例。它策劃了一塲對趙國的戰爭,後來成爲中國皇帝的秦始皇祇動用了五千騎兵,就穿插滲透到敵軍之中,消滅了近四萬敵兵。 毋庸置疑,古時候的戰車是一種令人生畏的戰爭武器。秦時的戰車用木頭製成,兩個輪子的直徑高達1.08米。當戰車組成方陣,衝向不很堅固的陣地或是橫屍遍野的戰塲時,它們經常是緩緩前行的機器,同時又是死亡的利器。 ,他亦以到北京後取的名字郎世寧而爲世所知,他是經傳敎士們的請求,由耶穌會會長派送來華,先後爲三位皇帝擔任畫師和建築師,尤以擅長畫馬著稱,他筆下駿馬的“奔騰之態”,對中國畫家們頗有影響,而他也向後者學會了在玻璃上繪製油畫,和在絲綢上繪製彩墨畫的技法。</figcaption></figure>

<p>

這種輕便耐用的戰車同靑銅器時代亞洲西部地區的車輛(方形的車廂,彎曲的轅,由馬匹脖子上繫着靈便頸圈─呈鞍橋形的軛的馬拉着)十分相似。當你瞭解到,大約公元前十七世紀在小亞細亞和敘利亞也曾出現過類似的車輛,以及馴化後用作拉車的馬,對以上情况就不會感到特别驚訝了。

</p>

<p>

値得特别指出的是,在中國殷商王朝時期(公元前一七六五-一一二二年或一五五八-一○五○年),這種車輛就已被使用了。考古發現證明,在那一時期,帝王死後,套車駕轅的馬已作爲殉葬品被活埋在陵墓中。

</p>

<figure><img data-cke-saved-src=)

陶俑馬頭部(臨潼出土)。

通過觀察、熟悉並戰勝隣近大草原上的可怕敵手,秦國的戰略家們意識到,在軍事行動中使用騎兵具有巨大的作用。

三世紀末,騎兵已被確定爲(或被逐步確認爲)是各種對抗的決定性力量。然而,中國早在周朝(公元前一一二一-公元前二二二年)末期即東周(因在東面的洛陽建都而得名),上述見解已十分流行。

另有些人認爲比戰車(鐵甲騎兵)更爲迅捷更爲機動的騎兵始現於公元前四世紀的北方諸國中,在那裏人們模仿草原上的遊牧部落而建立了騎兵,同時改穿胡服(使袍子和褲子實用地結合起來的服裝)進行騎射。

據著名的歷史學家司馬遷(公元前一四五-八六年)在其著作《史記》中所提到的,趙武靈王(公元前三二五-二九九年)開始仿效遊牧部落訓練趙國的騎士在飛奔的馬的背上挽弓射箭。

面對着臨潼保持着原貌的恢宏的地下軍陣,一些考古學家指出,從一些戰車的形狀看,戰車仍未脫離其最初的用途,主要用於驛差、聯絡,或作爲觀察所和遠送指揮官的用車。

考古學家還注意到,地下軍陣中的馬都被雕塑成同一品種。它們都有强壯的體魄,結實的大腿,寬厚的脖子上是狹窄的頭部,但比例準確。馬鬃被剪得短短的,兩條長長的辮從綴成狀如削竹的馬耳中穿過。馬尾則有些不同以區别兩種不同用途的馬。拉車的馬,其尾部被縛了起來或被綁紮得非常短。當作坐騎的馬,其尾部則是放開的,呈自然下垂狀。(8)

從馬的骨骼看(陶馬身長二·○五米,體高一·七二米)當時中亞的混血馬的比例在上升。

這些都反映了對馬長期堅持優選,嚴格訓練和馴育所帶來的結果。雕塑形象地表現了馬的風姿: 騎士雙手緊握轡繩,馬則期待着奔騰,顯得焦躁不安,馬耳機警地斜聳着,鼻翼喘息般地微微歙張,牙齒緊咬着滴銜,馬口微張-一切都似在聆聽主人的號令,欲奮蹄飛馳。

“天馬”與“飛馬”

對馬和騎兵重要性的認識不斷加深,至西漢時期(公元前二○六-公元八年),人們已被迫接受了這一認識。爲了獲得馬並培育出良種馬,人們付出了巨大的努力,這也使馬的價格達到了中國歷史上前所未有的高度。騎兵開始被正式組建成戰塲軍事行動的核心。

西漢的第四個皇帝漢文帝(公元前一七九-前一五六年)受其軍師晁錯的影響。曾下令任何家庭祇要交給國家一匹馬及車輛,即可免交賦稅並允許該家庭中的三名男丁免服兵役,這一法令的用意是十分明確的。

臨潼出土的秦始皇兵馬俑。同樣的兵馬俑尚有近七千尊,爲廿三歲至四十歲,身高至少爲1.73米。由此可以斷定該馬屬於人與馬的尺寸比例,在中國古代,男子在騎兵中服役的年齡,爲考古學家提供了珍貴的研究資料。這裏,我們特别注意到中亞馬種與後世馬種殊異。

漢王朝自建國以來,在北方邊境上就一直面臨着强悍而又侵略成性的匈奴的巨大壓力。

遼闊草原上的遊牧部落不會書寫,也不知財產的含義,對他們來說在戰鬥中逃離祇是戰略上的退却,而決不是怯懦的行爲--他們將給中國人製造更大的麻煩和不安。

(臨潼)秦始皇陵墓中出土的陶俑戰馬(2米×1.72米)。 由秦始皇寵妃趕車駕馭的銅駟馬(陝西臨潼秦始皇陵墓出土)。

“他們十分善於誘使自己的敵手落入其預設的陷阱。當他們掌握了敵人的情况,就會像貪婪的鷹撲向獵物般地突然猛衝上去。但當他們感到自己被追踪並將戰敗時,就會像煙雲般散開,消失得無影無踪。”(9)

遊牧族傳統上習慣於使用笨重的戰車作戰,使用步兵攻堅,突襲防守堅固的城池,並善於使用“包圍戰術”。中國人被遊牧部落的此類游擊戰略搞得十分惱火,但是,他們明白必須把敵人的戰略納入自己的戰爭準備中,這樣才能阻嚇來自北方不斷增長的戰爭威脅。

中國人開始計劃改革邊境防御和防衞觀念,一支新軍隊的構想在“蠻夷學校”中產生了,騎兵將被改造成爲武裝力量中一支龐大的機動靈活的部隊。於是,繁育馬匹,改良馬種,以及尋覓大面積的牧塲便成了當務之急。

由於優越的自然條件及同遊牧部落所棲息的草原相毗隣,中國選擇了人煙稀少而又隣近戰塲的西北地區作爲“育馬之地”。

漢王朝初年,就有中國馬同阿拉伯和大夏馬進行交配的記載。從這一時期馬的雕塑中所反映出的馬的毛色的變化及馬的體型更爲高大來看,似可證實以上的記載。

在臨潼的考古發現之前,一九六五年,一些考古隊也曾在咸陽(係秦國故都,位於涇河和渭河滙合處的北面)東北方的西漢古墓中發掘到了另外一支軍隊,那是二千五百四十八個按嚴格的作戰隊形所排列的彩色俑兵。

這一發現證實了,當時騎兵部隊的力量已十分强大,並已在戰塲上普遍使用。它們支援和掩護步兵,溝通各部隊之間的聯絡,增援需要加强力量的部隊。此外,還有四個裝備精良並擁有機動作戰能力的後備騎兵隊,足以粉碎敵軍的突襲和包圍。

基於這一戰術方式,漢王朝的軍事力量對遊牧部落,特别是對危及西北邊境的匈奴作戰取得了一系列的決定性勝利。前此,匈奴對中國人的安全和中國年輕政治集團進行了無休止的騷擾。

針對戰爭最初的失利,漢王朝的第一位皇帝即以漢高祖而聞名的劉邦力圖扭轉這種不利的局面,加强並改造了騎兵。漢文帝繼續推行這一政策,並於公元前一七七年使用八萬五千騎對匈奴軍隊進行反擊,取得了勝利。

稍後,公元前一六六年,當匈奴以十四萬之衆的騎兵由三千里外逐步逼進長安時,文帝指揮一支由千輛戰車和十萬騎兵組成的部隊,成功地保衞了首都免遭匈奴鐵騎的蹂躪。

考古學家們認爲,上文提及的小巧然而偉大的彩色陶俑軍隊像是爲供奉漢王朝的第四位皇帝景帝(公元前一五七─一四一年)時期,戰勝入侵的匈奴軍隊的著名大將周亞夫而製作的。(10)

戰爭的勝利不僅是由於在景帝的庇護下恢復了皇家馬苑,使五十萬匹駿馬被首先用作充實戰鬥部隊,這是由於大將周亞夫獨具慧眼的戰術思想,即果斷地建立優勢的騎兵部隊,因爲當時全部戰塲形勢的關鍵取決於騎兵的力量。

鑒此,漢王朝的第五代皇帝(公元前一四○─八六年),漢武帝敢於一反以往的防務政策,採用了進攻性的遠征,並且一開始就取得了對匈奴作戰巨大的決定性的勝利,在騎兵和“飛馬”的威懾下爲他的王國打開了一條通向勝利和安寧的道路。

從公元前一八二─前一三三年近五十年內,漢王朝北部邊境常年遭受遊牧部落的入侵。公元前一五八年,在臨近邊境的地區首次出現了“屯田”。

漢王朝初期曾試圖通過和親同匈奴結盟,公元前一五二年,一位中國公主嫁給了匈奴單于。

然而,公元前一四八年,匈奴曾到達今日北京所在的地區,並於前一四九年進攻陝西,掠奪了皇家馬苑的大量馬匹。

中國的軍隊從戰爭過程中吸取了一條重要的經驗,就是把軍隊交由一位擁有自主權或任免權的人率領,即交由一名能對整個戰塲形勢迅速作出判斷並立即作出正確決定的將軍來指揮。

這樣,衞靑和霍去病將軍開始取得抗擊入侵匈奴軍隊的卓有成效的勝利。霍去病是一位極其熱衷於硏究吸取“蠻夷學校”作戰方法的將軍,也是他說服了皇帝派人深入西域,到達盛產良種馬的國度。

公元前一二四年,衞靑將軍的士兵俘獲了一萬五千名匈奴,以及一百萬頭牲畜。

正是漢王朝第五代皇帝武漢帝─“武士”,以新的姿態面對中國和遊牧部落的關係,並試圖擴大對已知世界的瞭解。

通過匈奴俘虜的供詞(他們曾自我炫耀消滅了“月氏王”,並以其頭顱爲飲器),武帝得知中亞有個月氏國,它的居民是最悠久的馴養技術的繼承者,由於它十分靠近中東,因而擁有非常漂亮的良種馬。

武帝決定和月氏國結盟共同對付匈奴,並即挑選了一名特使執行這一使命。

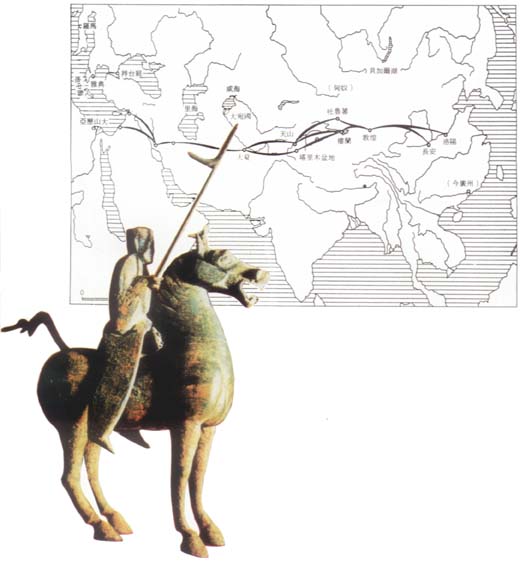

張騫作爲武帝的特使未及通過匈奴腹地就被俘獲並被扣押了十年。他出逃後,抵達大宛(11)見到了大宛的國王。國王給他派了嚮導引導他穿過了康居(12)從那兒張騫又去了大夏,而後到達了阿姆河的南部,那裏居住着月氏人,因希臘人稱他0們爲Indo─Citas(月氏)而聞名。

在返回時,他又一次落入匈奴手中,直到距他出發去西域的二十年後才回到中國。他向漢王朝描繪了這樣一個奇妙的世界,除了匈奴之外,西域還存在着各種各樣的王國和文化。大宛是個農業國,盛產稻米和奇特的汗血馬,它的居民能從一種中國尚不知其名的水果--葡萄中榨酒。康居則是一個遊牧民族,擅長使弓箭。大夏如同大宛一樣有着肥沃的農田和美麗的城市。WouSouen烏孫是碧眼金髯的遊牧部落(13)牧養着良種馬。(14)

戰車馬馭者,東漢時代的精美靑銅製品,1969年在甘肅武威發現,同時出土的共有14輛戰車,17名騎兵和45名步兵。出土的秦代戰車和騎兵俑,在這裏又一次得到驗證。

張騫帶給武帝幾匹這樣的良種馬,武帝驚嘆不已,呼其爲“天馬”。

這是中國第一次和匈奴腹地另一端的接觸。除了荒凉的戈壁灘外,因受中東文明的影響及吸收了希臘文化的養料,那裏也孕育了中亞文化。亞歷山大三世(公元前三三○─三二七年)在向大夏和索格狄亞那進軍,到達阿姆河和錫雷特河流域時,就注意到了這一點。在那兒他和羅克珊擧行了著名的婚禮。可以肯定,亞歷山大三世還在那裏留下了他的戰馬的威名及其後代。(15)

不久,中國收到了和西域通商帶來的產品: 地氈、寶石、驢子(由匈奴引入中國)、葡萄、一些技術和動物,如一些漂亮的良種馬。

張騫出使西域邁出了中國再次連結擧世聞名的絲綢之路的第一步。其實,“絲綢之路”在中國更適宜被稱爲“馬之路”,因爲它主要是朝廷用堆積如山的絲綢和鐵器來換取珍奇的馬。而匈奴作爲貿易的中間人則最終加强了自身的力量(16)

考古學家新近發現那一時期的雕塑作品中,馬的造型通常都是被各自的騎手騎着。這決不是偶然的,說明騎兵作爲軍隊基礎力量的地位在上升,在軍事活動中的作用在提高。那一時期的彩色陶俑向我們展視的馬都是黃色、栗色或黑色的,這也決不是偶然的。因爲上述這些色彩突出了馬的强健的骨骼。毫無疑問,這些馬都是在皇家馬苑中經過精心培育而得的良種馬,體格和耐力均遠勝於中亞灰黃色的兒馬─中國第一代馬的祖先(如在臨潼發掘的馬)。

這些馬中精品體形碩大,矯健無比,勻稱的比例被用來體現一種十分輕盈的美學觀念。它們行走如飛,這些駿馬的傑出代表作無疑是“馬踏飛燕”,它是在甘肅省武威地區出土的,是東漢時期(公元前二五─二二○年)的作品。

陜西出土的西漢(前179─141年)彩陶兵馬俑。在同時發現的2548件文物中,共有283尊兵馬俑。陶馬尺寸爲60厘米×64厘米,陶俑(士兵、馬伕、僕從)身高自48厘米至52厘米不等。

和平庇護下的文化

培育良種馬,訓練精銳的騎兵,仍是戰爭活動的中心。中國的戰略家們爲之傾注了無數的財力和心血。這種狀况一直持續到後漢或稱東漢(公元前二五─二二○年建都洛陽)。在長達四百年的歷史中,它一直爲人們所遵循,直到馬的繮繩和帝國的大權掌握在了唐王朝的手中。

自張騫開始,古老的中國逐步擺脫了自我中心意識。由於需要建立各種聯盟以挫敗隣國的威脅,及出於對其他不同的觀念和文明方式的好奇心,同時也由於需要加强經貿往來以獲得基本的商品,如馬匹,古老的中國日益尋求擴大同西域的接觸。

作爲漫長歷史的主人,中國人非常明瞭一種文化的獨創性和它的優勢是通過哲學家、詩人和藝術家,即形成這一帶有神秘色彩的文化的力量源泉,來影響整個時代的。由於文化的壓力,或者說由於戰爭和征服行爲,以及爲了確保至高無上的權力,中國愈來愈感到需要和平。對中國來說,組織軍隊的人力資源並不缺乏,中國人口遠遠超過它所知的隣國的人口。在秦始皇時代,中國進行了首次人口普查,結果表明中國當時人口已達五千七百萬。這一數字遠遠超過了擴張頂峯時期的羅馬帝國的人口總數。因此,在當時的環境中,政治統一和馬才是最爲寶貴的需要。

辯證法認爲,野蠻與生存、文明與滅亡是互爲轉化的。羅馬格言說: 祇有擁有强大的力量,才能無敵於天下。唐王朝早期的歷史正是這一格言的寫照。在戰爭力量這一怪物的庇護下,唐文化得到了很大發展,取得了豐碩的成果。

同大宛、康居、大夏等西域各國的接觸,及通過它們與波斯和阿拉伯人的接觸,加强了中國和中亞的聯繫;東南面,中國則加强了同藏族各區域的接觸。中國馬通過不斷地與各地馬雜交,品種逐步得到改良,這也反映了當時中國和西域各國的交往在增加。

公元五五八-五七八年,南北朝的末期,中國的聲望吸引了波斯和中亞各國的衆多使臣來到長安。

公元六一八年,唐王朝戰勝了各割據勢力,建立了唐王朝。在掌握了政權後的最初五年中,唐王朝消除了境內所有的敵對勢力,立即揮師向北全力投入對東突厥和西突厥的戰爭,展開了對威脅唐王朝安全的負有侵略性的突厥武裝力量的戰爭(17)在幾次從西側侵略中國後,突厥人才敢於長驅直入進兵長安,但他們很快就被唐王朝的軍隊驅趕回蒙古。

公元六三八年,古波斯一個高貴的使臣來到了長安。兩年以後高昌國(西藏)併入唐王朝的版圖之內,高昌國是一個擁有很多駿馬的牧塲,公元七一三年,唐王朝有名的皇帝唐玄宗繼位一年之後,索海里(東滿洲里)也受唐王朝册封,歸併中國。

供求標準足以解釋,在唐王朝疆域擴展時期何以需花四十匹絹才能換得一匹馬,儘管馬匹的統計在各個時期都不一樣,但這樣的交換遠比花費百金而難求一馬安便宜多了。祇有連年不斷的戰爭和衝突所導致的大規模的破壞,才能邏輯地解釋馬匹數量的“普查”在各個時期如此上下浮動的原因。

例如,某一時期獲得五千匹馬意味着要繁殖二萬匹馬,而玄宗就擁有近四萬匹馬,其中大部份都產自中亞,放養在渭河和首都長安以北的牧塲上。

但是此前,在戰事頻繁的年代裏,公元六六四年的統計表明在國家馬苑中有七十萬匹馬。

內蒙出土的東漢墓畫中的羣馬圖。從漢代到唐代,以馬做題材的繪畫、泥塑,經常做爲藝術、宗敎裝飾出現在陵墓建築中。

五十年之後(公元七二五年),唐王朝文化發展的鼎盛時期(公元七一○─七五○年是文化大發展的時期),當時的統計表明國家馬苑的馬匹擁有量爲四十二萬匹,這可能是由於公元七○五年所制定的恢復帝國牧塲的政策所致。

鼎盛預示着消亡,或者用典型的中國方式來表達就是: 任何事物都在向各自的對立面轉化。

在一千多年中,中國飽受戰亂之苦。封建諸侯、各割據勢力互相征戰;多少人爲爭奪王位而大動干戈;多少次爲抗擊外來威脅和侵略興兵動師;又有多少次僅出於報復而戰火四起。中國渴望享受和平、安逸、人類的創造精神,而厭棄墮落的力量。

長期以來,中國人的防衞體系建築在一種附屬系統的複雜結構之上,把軍隊集中在臨近萬里長城的防御地帶內。

唐王朝建立了禁軍,禁軍是軍隊裡的精銳部隊,由那些作戰“奮勇當先”者組成;府兵部隊分散駐紮在各個軍事重鎭;有些部隊分段把守着萬里長城,他們互相間靠烽燧信號進行聯絡;還有一些部隊保衞着牧塲和馬苑;同時將土地分配給各家庭或家族,屯墾戍邊,即所謂農卒,或河渠卒、庫卒。屯田制最初出現於公元一五八年,它有利於壯大以上各防衞部隊。總的來說,唐王朝的兵制是在府兵制和募兵制基礎上形成的。當時中國男子都必須在每八個月中服一個月的兵役。秦、漢時期,根據募兵制,規定凡二十三歲至三十歲男子都須在禁軍中服役一年,並還需在各府中服役一年。

西漢持戟騎兵俑。這件有趣的文物,顯示了一種早期騎兵操用、後被淘汰的古兵器。前揚的長戟和伏鞍的戰士,恰與後仰的戰馬形成鮮明的對照,彷彿正要向前方的敵人撲去。

現在,我們來看看上述制度是怎樣逐步解體的,即寓兵於農的府兵制怎樣衰亡的,而當兵職業化的募兵制又是如何建立的。

唐玄宗(公元七一二─七五六年)注意到靠農民組織成的部隊應付作戰效能很低,於是他於公元七二三年招募壯士以充宿衞。然而爲了征募十二萬名男子入伍,朝庭被迫徹底減免租賦,並赦免了一批犯人。

太宗皇帝李世民(公元六二六─六四九年)發動對外戰爭取得了一系列勝利,公元六三○年戰勝東突厥,六五七年戰勝西突厥,六六○年戰勝高麗(百濟),六六三年戰勝了日本,六七五年戰勝高麗(新羅),唐王朝付出了沉重的代價獲得了和平。這使全國上下都有了安全感,以至皇帝於七三七年下旨廢止府兵制,“在我們這樣的帝國中,沒有任何可以感到不安的理由,應給男人們安逸。從現在開始,將建立由常備士卒和軍官組成的衞戌部隊來保衞國家的安寧……”。(18)

廢止府兵制的作法逐步制度化,公元七四五年,丞相李林甫頒佈法令事實上終止了府兵制。因爲已沒有理由使邊防部隊成爲一支眞正的“勸阻力量”。

然而,唐王朝沒有料到,古老的辯證法又將發生作用,因爲危險並不僅僅存在於帝國之外…

舞馬

養馬塲培育了一代又一代的馬,被用作騎兵的坐騎,或被用來駕車,或被用於傳送郵件和溝通信息。

唐代,人們對馬的精心馴養也同樣從馬本身及其用途上反映出來。

經過持久的精心培育,唐代的馬同秦始皇時代的馬相比已有了明顯的不同。考古學家不斷發掘到的從西漢至唐王朝末年這一時期的有關文物也非常淸楚地記錄並證實了這一進化過程。

在臨潼發現的秦始皇時代以眞馬爲原型燒製的陶馬,體形較矮(高一七○米),這十分淸楚地表明蒙古和西北地區大草原上遊牧部落的馬是秦馬的直接祖先。

臨潼陶馬(高一七○米,體長二米)同這一時期的雕刻、雕塑及各類繪畫作品中所表現的馬幾乎都是一致的: 馬的高度與其體長相比明顯比例失調。

此後,通過一些細小的變化,馬的體形逐步與其應有的高度和體長的比例等同起來,這樣,我們看到在中國繪畫、靑銅器及陶土製成的泥塑作品中最終以完美的比例被表現出來。

這可能是一種複雜的因素和創作觀的融合,即眞馬和藝術品之間無須强求完全一致。

如同中國的書法(遠古時期的占卜者爲幫助記憶而使用的符號所共同孕育的後代)一樣,中國的繪畫力圖寫出物像的神態來表達出作者的意境,而不祇是單純的描繪物象的外表。着重表現物象的本質,而不祇是表現其形態。任何情况下中國繪畫總是忠實地用優美的線條進行再創造。在這種自然主義和現實主義的創過過程中,一直滲透着一條崇高的原則,即產生於內在和諧的能力或者說藝術家和天地萬物的韵律相和諧而迸發的精神和靈感。

據此,似可推論,總的來說“馬的精神”被融合在那些馬的藝術形象中。但是如果說在優美的線條、敏捷的運動、輕靈的雕塑中能夠獲得這一印象(捕捉令人眩目的速度,舞蹈般優雅的動作,以及突出駿馬振翼高飛的傳統理想),那麼馬的高度的簡單增長尚不能論證這一印象。此外藝術作品不僅證實了藝術家和手工藝工匠們在藝術創作過程中馬的比例趨於協調(馬的高度基本上相當於它的體長),同時也證實了此類良種馬至今依然生存在從安達盧西亞至阿拉伯,從盎格魯─阿拉伯至奧爾登堡的廣闊區域內。

東漢(25─220年)靑銅飛馬,中國旅遊的標誌(1969年甘肅武威出土)。它製作精巧,整個造型俊美輕盈,若騰雲乘風。

從這個秀美的馬首,可以看出唐代愛馬的時尚。牠是貴族的標誌,上流社會的飾物。豪華的馬具,刻意修煎的馬鬃,已足以說明這一點。

還需指出,在藝術上唐代崇尚完美的現實主義,毫無疑問,唐代的雕刻家、雕塑家和製陶工匠們都是牧塲成千上萬匹駿馬自然形態的專注的觀察者。

或許應該承認,那些雕塑作品尚不能代表一般的馬,它們祇是大宛和波斯純種馬的後代,被皇帝、王室、貴族士大夫、宦官和妃子所佔有,成爲他們社會地位高人一等的特權象徵。它們被富麗堂皇的馬具裝飾得五彩繽紛而又威儀十足似也證實了這一點。

馬的雕塑作品的優美線條不僅僅反映了御用畫師和陶製工匠們的靈感,而且一種新的長篇韵律詩也被鑲嵌在藝術品上,以滿足唐王朝嗜馬的喜好。

唐代的太平盛世,使人們更注意培養適用於娛樂的馬。作爲等級的標記,高貴的士大夫們和華貴的夫人們牽着馬四處閒遊。馬被用於大型的狩獵活動和馬球比賽(高貴騎士們的一種新型競技遊戲),並須忍受高級馴馬學校華麗的課程。

唐王朝從中東和康居進口了大批駿馬用來同皇家馬苑的馬交配。

大宛的駿馬被稱爲“天馬”,是人們交口稱讚的貢品和財富。

在所有的馬中,白色的馬是貴族士大夫們競相爭購而欲珍藏的馬,尤其是在唐玄宗統治時期的開元(公元七一三-七四一年)和天寶(七四二-七五五年)年間。

那些最爲敏捷,最爲高貴的馬,根據馬的產地和它自身的特點,一般都有自己的外號,而畫師們則爲能給它們作畫感到無比榮幸。

名畫家韓幹(長安宮廷畫師)以擅繪玄宗皇帝及其寵妃楊貴妃的馬匹而聞名,尤其以畫名馬“夜照白”(此馬通體雪白似能照亮黑夜)而悅上,爲皇室所偏愛。

公元六六七年,皇帝頒佈旨令,作爲專門的特權,允許貴族士大夫保留騎馬術。

打馬球被認爲是一種訓練部隊的好方式。玄宗皇帝於七四七年下令在帝國境內鼓勵開展這一運動。

尤其是在太宗皇帝欣喜若狂地觀看了一塲由來自吐蕃的馬球隊所進行的比賽之後,這一運動在當時中國的士大夫階層中開展得相當普及。

現在,考古硏究已把皇家住地及四面的馬球塲發掘了出來。

同樣,最近被鑒定爲章懷太子陵的壁畫中也呈現有打馬球的生氣勃勃的塲面。章懷太子的兄弟睿宗皇帝(七一○-七二一年)曾是打馬球的高手。

在寬闊的塡土球塲上打球,中文稱爲打毬或擊毬,即擊球運動,或稱騎毬,騎馬擊球的運動通常在二十騎士組成的球隊之間進行比賽。(19)

這一運動是在唐朝初期或更早一點從波斯和中亞流入中國的,至今在蒙古人中仍十分流行。

由於玄宗皇帝,騎馬術在高級馴馬學校馴馬師的敎練下達到了頂峯。在此後數世紀中,一直神奇地流傳着玄宗皇帝奇妙的“舞馬”,在此之前,玄宗皇帝的父親中宗皇帝(生於六五六年,歿於七一○年)時期的一張繪畫中已經出現過這種舞馬。

在《舊唐書》(著於公元九四一年的有關唐王朝的正史)及在《明皇雜錄》(一本有關明皇或稱玄宗皇帝的各種軼事的書)敘述了起源於國外而設立於玄宗皇帝宮廷中訓練“舞馬”的高級馴馬學校的情况。

騎在馬上的兩位唐代軍中樂手(號手與鼓手?)。

數百匹駿馬分站成兩排,隨着由兩名淑女指揮的弦樂隊所奏出的樂曲翩翩起舞。

當演奏“慶杯曲”(“轉杯之歌”)時是最富有戲劇性的時刻。《景龍文全集》(景龍時代七○七─七一○的一本文學編年史)中的一節今天向我們說明了這一切,它描述了某次歡宴吐蕃使臣時的情况。宴會中向客人展現受過訓練的駿馬: “最初它們隨着樂曲的弦聲起舞……每當樂曲多奏時,樂師們便請它們飲酒,這時它們就把酒杯銜在口中,蹲下,隨後又站起,走向吃驚的吐蕃客人。”(20)

盤馬彎弓的唐代射手。仿大理石色彩繪陶俑(33.2厘米×30厘米),陝西出土。

唐代(七世紀或八世紀)扁壺,陕西西安出品,銀製鍍金,高18.5厘米。壺面浮雕《馬舞》,是著名的開元天寶年間風格。

當安祿山將軍借口玄宗過分袒護其寵妃楊貴妃起兵叛亂,玄宗被迫出逃,美貌的楊貴妃亦因此慘死,那些“舞馬”也都在戰火中失散了。其中一些爲戌邊部隊所得,令他們感到吃驚和意外的是: 當軍中笳聲四起時,它們竟載着滿身的輜重而起舞……

中國最新考古發現的稀世珍品之一是一把用金和銀製作的旅行用壺(公元七─八年),考古學家們合理而又準確地把它命名爲“舞馬”。壺面上的馬被鍍成金色,毫無疑問,此馬是上述馴馬學校的名馬之一。

這匹駿馬蹲着,線條極爲優美,口中銜着一隻銀杯,兩耳下垂,似在暗示一曲終了而暫現的沉寂,又像是等待美妙的旋律再度響起,長長的波浪式的馬尾一直甩到絲織的馬鞍旁,似在表現運動、音樂、舞姿、輕靈……

這是一種極度馴服的形象,是唐代太平盛世和燦爛文化的象徵。

(凡人譯)

註釋

(1)、馬是天神(梵語CHAKRAVARTTI)的七寶(梵語SAPTA RATNA)之一。基餘六種爲: 法輪、靈珠、雙星、白象、護法、天王(《中國象徵概說及藝術主題》,作者: C. S. 威廉姆斯,台灣,凱利和沃爾什出版有限公司同版)。

(2)、王船山: 《讀通鑒論》,轉引自克拉烏德·拉臘主篇的《中國人: 自先民時代至明代(1644年)普通中國人的精神與行爲》書中的《天庭官制》(作者B. 巴拉兹)一文,巴黎,利迪斯出版社版)。

(3)、《中華帝國與中華魔國的歷史、地理、政治、自然槪略》,作者: J. B. 杜哈爾德等。

(4)、匈奴爲漢語中對葡語中HUNOS族人的稱呼。

(5)、同註三中引用的J. B. 杜哈爾德一書。

(6)、《葡萄牙--巴西文化百科詞典》,里斯本,維爾波出版社版。

(7)、該族人自1635年起被稱爲滿族,原名爲女眞族,係東胡部落後裔,於公元十二世紀(1115--1234)在中國北部和東北部建立金帝國。定都於今日哈爾濱以北,後遷都燕京(今北京),最後遷往開封(此處與史實有異--譯者註)。滿族人作爲貴族統治者定居中原,將一些法律和風俗强加於中原人民。改變了傳統的服制髮式,從1645年起强迫蓄辮,不從者即爲死罪,從而引發了衆多起義反抗,這些起義都被屠殺鎭壓下去。女眞人還同樣强迫隸屬的草原游牧民族蓄辮。蒙古人過去就蓄有各種不同的辮子,五世紀的北方游牧民族就被漢人稱爲“索徒”。(《華夏世界》,作者: 雅克·杰內特,宇宙出版社版。)

(8)、關於中國的最新考古發現,可參看一九八二年在布魯塞爾擧辦的《中華人民共和國近年出土文物展》的《中國藝術珍品--公元前5000年至公元900年》。

(9)、同註二。

(10)、同註八。

(11)、即大宛國。

(12)、康居是中國人對撒馬爾罕的古稱。

(13)、亦名烏孫,其族人居伊犂河谷,向匈奴納貢,“烏孫”即烏(一種鳥)的後代的意思。

(14)、張騫自大月國歸來,向天子稟告了塔里木盆地諸國風俗情况。他說,大宛國位於中國以西萬里,該國人民以農耕爲主,並出產大量的良種馬匹。城市有城牆環繞,高樓聳立……。(《中國人》書中《不朽的西漢王朝》一章)。塔里木盆地爲古代中印間的廣闊空間地帶,當時佔有這一區域對中國皇帝至關緊要,不僅爲了構成對匈奴的外交、軍事包圍,也是爲了進一步向南發展,並打開同西方的貿易往來。

(15)、關於張騫的旅行,可以參看《中國古代文明》一書,作者瓦迪麥、達尼爾·艾利塞夫等,收入阿達烏德出版社《偉大的文明》叢書1587年巴黎版。

(16)、同註七。

(17)、中文稱爲羌人。

(18)、同註八。

(19)、同前。

(20)、同前。

凡 人譯