Em 1927, o «Vitória» continuou a dar espec- táculos, além do cinema. Em Janeiro, houve o se- guinte programa:

«Tong-Man-Tien, duma resistência admirá- vel, deixa passar por cima do seu corpo um automó- vel conduzido por 16 pessoas.

«Dobra com extraordinária facilidade uma vara de ferro, pesando 50 libras. Dá um prodigioso salto da altura de 50 pés.

«Um dos melhores artistas da China, Kong Tong-Hói, o admirável imitador de Charlie Chaplin, manterá o público em constante hilaridade.

Naquele ano de 1927, em 3 de Março, reali- zou-se a primeira exibição de Grandes Combates de Boxe, entre os pugilistas locais, defrontando-se entre outros, Pinto da Silva contra Iron Bux (10 rounds) e João da Conceição contra Kind Raymond (8 rounds). O programa terminava depois com uma pe- quena fita de três partes. Pinto da Silva e João da Conceição intervieram em outros desafios de boxe, entusiasmando multidões que aclamavam com pal- mas e larga discussão os seus favoritos.

O grande rival, mais tarde, de João da Conceição foi António Jesus Placé, mais conhecido por Padeiro, tendo ambos realizado grandes despiques que se estenderam até aos primeiros anos da década de 30. As pugnas entre os dois chegavam a apaixo- nar toda a cidade e eram acompanhadas com tanto interesse e entusiasmo, como as disputas de futebol entre os dois grupos eternamente contendores, o «Argonauta» e o «Tenebroso».

Abrindo um parêntesis no nosso trabalho, va- mos referir a sua maior pugna, realizada ainda no «Vitória», em Fevereiro de 1931. E fazemos isto, em homenagem a estes dois grandes desportistas maca- enses, infelizmente já falecidos, e para a saudade dos múltiplos amigos que ambos tiveram. Em 10 daquele mês, apareceu uma carta, publicada no «Jor- nal de Macau», nos seguinte termos: «Eu, AntónioPlacé, de 150 lbs., lanço aqui um repto ao Sr. João da Conceição, conhecido e afamado 'boxeur', para um jogo de Boxe dia 12 do corrente no Teatro Vitó- ria. »

Não ficou calado João da Conceição. Respon- deu-lhe altivamente, no dia 12 e no mesmo jornal:

«Em resposta ao repto que me foi lançado pelo Sr. António Placé no último número do jornal de que V. Exa. é mui digno director para um jogo de Boxe, cumpre-me responder que me é impossível aceitar o referido repto para a anunciada data por se tratar de um encontro inesperado. Entretanto, o jogo poderá realizar-se dentro de duas semanas, ou seja, no dia 23 de Fevereiro, às 21,30 horas se porventura convier ao meu adversário e se se arranjar o respec-tivo Ring no Teatro Vitória. Se, como espero sair victorioso nesse jogo estarei então à disposição de qualquer jogador do meu peso (140 lbs). »

Não ficou calado João da Conceição. Respon- deu-lhe altivamente, no dia 12 e no mesmo jornal:

«Em resposta ao repto que me foi lançado pelo Sr. António Placé no último número do jornal de que V. Exa. é mui digno director para um jogo de Boxe, cumpre-me responder que me é impossível aceitar o referido repto para a anunciada data por se tratar de um encontro inesperado. Entretanto, o jogo poderá realizar-se dentro de duas semanas, ou seja, no dia 23 de Fevereiro, às 21,30 horas se porventura convier ao meu adversário e se se arranjar o respec-tivo Ring no Teatro Vitória. Se, como espero sair victorioso nesse jogo estarei então à disposição de qualquer jogador do meu peso (140 lbs). »

Rod La Rocque, Mabel Normand e John Barrymore

Sobre as fenomenais experiências científicas, não há o mínimo comentário acerca delas nos jor-nais da época. Não sabemos, portanto, se algum mé-dico ou professor teria fiscalizado as sessões nem sedepois do espectáculo algum teria pedido algumaentrevista ao dito Professor. Também o palco do«Vitória» serviu para concertos de música clássica. O concerto de Leo Podobsky, pianista, teve lugar em9 de Agosto de 1927, no mesmo dia em que JosephBorissov, violinista, tocava no Teatro de D. PedroV. Juntamente com Leo Podobsky, apresentava-se a«première danseuse» Vera Mirova, que executouuma série de bailados clássicos. Novos bailadosclássicos se admiram no «Vitória», em Setembro domesmo ano, com a exibição do Prof. C. Theresis eMlle. Marguerite Senour, que alcançaram grandessucessos pela admirável perfeição com que executa-ram as difíceis danças. O «Vitória» teve duas gran-des noites de música clássica, como a apresentação, nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 1928, dos dois irmãos Kitan, Robert (violinista) e Anatole (pianis- ta), que foram discípulos dos grandes maestros, Omar e Joseph Heifetz, deliciando o auditório com belíssimas composições do seu vasto reportório. Também notável foi a segunda Audição Musical (não conseguimos localizar onde teria sido a primei- ra), realizada no dia 9 de Março de 1928, pelo dis- tinto pianista Prof. Harry Ore e a Banda Municipal de Macau, sob a direcção de Constâncio José da Silva, um apaixonado pela música, audição que teve a presença do governador, sua família e demais au- toridades, sendo muito aplaudida. Mais espectáculos teria dado o «Vitória» ao povo de Macau, até o ad-vento do sonoro, mas não conseguimos reunir ele-mentos certos. Por escrúpulos e com receio de false-ar a verdade histórica, preferimos não desenvolvermais esta particular matéria alheia ao cinema. Ape-sar de todos os espectáculos, o «Vitória» foi essenci-almente uma casa de cinema. E citamos o «Vitória», porque foi nele que se desbobinaram os melhoresfilmes mudos, não havendo outro cinematógrafo queo ombreasse. No começo dos anos 20, os filmes desérie tinham outra grande heroína, Ruth Roland (Ruth of the Rockies), que vinha substituir PearlWhite, retirada das lides cinematográficas e já naEuropa, a gozar a sua vultuosa fortuna, provinda dosseus enormes triunfos: Perils of Pauline e Exploitsof Elaine. O Tarzan, nesta altura, era Elmo Lincold (Tarzan of the Apes, Romance of Tarzan). MaryPickford, a Noiva do Mundo, estava no auge da suacarreira, com Pollyana, The Hoodlurn e Daddy LongLegs. O actor romântico e estrela masculina de pri-meira grandeza era António Moreno (The SpanishDancer). As irmãs Constance e Norma Talmadge, dum lado, e as irmãs Lillian e Dorothy Gish, doutrolado, eram as ingénuas, cujas vicissitudes faziamcorrer muitas lágrimas às cinéfilas mais sensíveis. Havia, ainda, Clara Kimball Young e Betty Compson.

Buster Keaton, no filme "Our Hospitality".

Adiantaram-se os anos 20 e surgiram as«vamps fatais», as devoradoras de homens (men--eaters), cujos nomes se achavam em todas as bocase punham o sangue a fervilhar nas veias: GloriaSwanson, Theda Bara, Nazimova, Barbara La Marr, Pola Negri e Mae Murray. Douglas Fairbanks, como seu bigode agressivo e largo sorriso irónico, era osupra-sumo de espadachim, lugar que só seria, maistarde e já no sonoro, ocupado por Errol Flynn. Nin-guém poderá olvidar Fairbanks, a sua espada e assuas acrobacias, em The Thief of Bagdad (O Ladrãode Bagdad), The Mark of Zorro (O Sinal do Zorro), The Three Musketeers (Os Três Mosqueteiros), TheIron Mask, Robin Hood e The Black Pirate, filmeeste colorido, em que se fez pela primeira vez aexperiência do sistema tecnicolor.

O êxito de Fairbanks era tão grande entre arapaziada de Macau que, nos dias que se seguiam àestreia das suas películas, desapareciam dos jardins, hortas e quintais, pela cidade e fora-de-portas, todasas estacas de bambu convertidas em espadas para apetizada se esgrimir em grupos rivais, com grandeperigo para os olhos e desespero de jardineiros ehorticultores que então abundavam nesta Terra doNome de Deus. Para copos destas espadas improvi-sadas, utilizavam-se cascas de toranja. E não resta amenor dúvida que foi Fairbanks quem atraiu defini-tivamente o chinês de Macau, até então fiel aos pra-zeres do Bazar e dos autos do Cheng Peng. Ele eCharlie Chaplin.

No decurso dos 20, firmou-se, com imortaispergaminhos, a grande dinastia de teatro e cinema, os Barrymore (Ethel, Lionel e John). A este ínclitogrupo de irmãos, juntar-se-ia um dos rostos maisbelos de Hollywood, Dolores Costello, futura mu-lher de John e filha do célebre Maurice Costello. John Barrymore possuía um perfil clássico, «the great profile», e os seus filmes da época, de enorme popularidade, foram Dr. Jeckyll and Mr. Hyde, Beau Brummel, The Beloved Rogue e D. Juan. O maior dos cow-boys do cinema, William S. Hart (The Desert Man, The Gun Fighter) que prevalecera ím- par, na década dos 10, entrava agora em declínio. Em sua substituição surgiram Tom Mix, Tim Mc Coy, Buck Jones, Jack Hoxie e, num plano menos proeminente, Jack Holt, Ken Mayard e Thomas Meagan, que foi intérprete dum dos melhores «westerns» do cinema mudo, The Alaskan, estreado em Macau em 7 de Outubro de 1927.

Douglas Fairbanks (ao centro, à direita), em "Os Três Mosqueteiros", no papel de D'Artagnan.

O filme cómico, a que se devem tantas horas de evasão, hilaridade e boa disposição, pertencia ao famoso triunvirato do silêncio: Charlie Chaplin (Charlot), Harold Lloyd e Buster Keaton (Pamplinas). O maior deles foi, sem dúvida, Charlot. A sua aparição na tela, ainda que para filmes de duas partes, enchia o «Vitória». Os chineses, simplesmen- te, adoravam-no. The Golden Rush (A Quimera do Ouro) foi, em nossa opinião, o seu melhor filme dos anos 20, deixando em Macau uma indelével recorda- ção. Éramos muito garoto, mas ainda nos lembramos de Charlot, comendo as próprias botas para matar a fome. Nessa altura, ríramos, como toda a criança. Só mais tarde, ao rever o filme e já adulto, compreende- mos, em toda a extensão, o que havia de patético e de humaníssimo na mensagem chaplinesca.

Foi Chaplin quem revelaria o garoto-prodígio do silêncio, Jackie Coogan, em The Kid (O Garoto de Charlot), esse petiz de face ladina e comovedora, hoje transformado num velho calvo e pesado que actua em papéis secundaríssimos da televisão. Sob o impulso mágico de Chaplin, Jackie Coogan seria considerado «the greatest boy-actor in the world» e mais tarde o protagonista do magnífico Oliver Twist do silêncio, «the greatest film triumph of the decade» em que emparceirou com Lon Chaney. Em Macau, o filme estrear-se-ia em 3 de Novembro de 1926.

Rudolfo Valentino, o grande galã do cinema dos anos 20, nos filmes "O Filho do Sheik" e "Os Quatro cavaleiros do Apocalipse".

Harold Lloyd ocupou um lugar de relevo no filme cómico, com as bilheteiras esgotadas no «Vi- tória». Logo que entrava em cena, arrancava garga- lhadas. Era irresistível a sua mímica. O histrião de cangalhas celebérrimas, notabilizar-se-ia, entre nós, em The Freshman, For Heaven's Sake e Hot Water. Buster Keaton (Pamplinas) não lhe ficava atrás em popularidade, com a sua cara triste e petrificada, sem um único sorriso. As situações que criava, duma inexcedível comicidade, perduram inalteráveis na memória. Quem poderá esquecer, por exemplo, o seu filme Go West e a paixão que tinha pela sua vaca? Mas não era só este triunvirato que detinha exclusivamente a comédia no tempo do silêncio. No decurso dos anos 20, prosseguiram-se as fitas de Mark Sennett, de 2 partes, de desopilante gargalha- da, com Ben Turpin na primeira linha. Havia Eddie Boldard eHarry Langdon, Marie Dressler e Polly Moran. Havia o terrível gru- po de garotos, que tantas gerações fez rir, o Our Gang, com Mickey Daniels, Jackie Cordon, Sunshine Sammy, Fat Joe Cobb, Farina, Mary Corman, o cão Pete e Jackie Davies. Mais tarde, juntar-se-iam ao «gang» Jean Darling, Stymie, Johnny Downs e Jackie Cooper. Na agonia do silên- cio, tomam proeminência Oliver Hardy (Bucha) e Stan Laurel (Estica), em Macau mais conhecidos por Gordo e Magro. Havia ainda o gigante Karl Dane e o diminuto George K. Arthur. E não nos esqueça- mos de Charle Chase, injustamente olvidado nas an- tologias do filme cómico, sempre bem penteado, de bigodinho e óculos, perenemente elegante, até nas cenas mais impossíveis, um «clown» da melhor tra- dição de Mark Sennett. E era rir, rir, a bandeiras despregadas, com o bom humor duma época sem preocupações.

Bela Logosi, no papel de Conde Drácula, que aterrorizou as plateias de todo o mundo.

O «Vitória» viu no seu «écran» os filmes do grande mestre do cinema, David W. Griffith. Come- çou por The Birth of a Nation (O Nascimento duma Nação), um dos clássicos de todos os tempos. Intolerance (Intolerância), outra obra-prima, surgiu em Maio de 1923 e, nos anúncios do «Vitória», figu- rava o seguinte:

"Lutas de amor, através dos séculos, com pró- logo e 2 actos (13 extensas partes). Levou 3 anos a produção desta fita que custou $2.000.000,00, em- pregando 25.000 pessoas, 7.500 cavalos, 1.500 car- ruagens e um salão de banquete com uma milha de comprimento".

Seguir-se-iam outros filmes de Griffith, como Idol Dancer, The Way Down East e Orphans in the Storm, este último classificado também como um dos melhores do cinema mudo. As actrizes favoritas de Griffith foram as irmãs Lillian e Dorothy Gish, sobretudo a primeira, a doce heroína de The Birth of a Nation. Tão importante foi a estreia de Intoleranceem Macau que a empresa contratou a orquestra Coronet de Hong Kong, a fim de tocar músicas apropriadas para o filme. No mesmo ano de Intolerance, em 1923, fulgura um actor que electri- zaria toda a sala do «Vitória», num filme admirável de que hão-de estar lembrados os contemporâneos da época. O perfil do galã já não era totalmente des- conhecido, mas até então só actuara em filmes sem história, um rosto bonito, mas apenas um rosto, entre muitos. Este actor, como alguns leitores já adivinha- ram, era o romântico Rudolph Valentino e o filme The Four Horsemen of Apocalypse (Os Quatro Ca- valeiros do Apocalipse), extraído do célebre livro deBlasco Ibañez.

O filme vinha precedido de retumbante fama mundial e em Hong Kong obtivera um êxito clamo- roso. A empresa do «Vitória», que nessa altura se esforçava por agradar aos seus fregueses, contratou para tocar, durante o filme, a orquestra Star de Kowloon. Foi nesta fita que vimos dançar, pela pri- meira vez e em todo o seu rigor, o tango que, para os espectadores de então, seria uma novidade, uma dança tórrida, sensual e escandalosa. A orquestra sincronizava a música com os movimentos de Va- lentino e Alice Terry. Habituados como estamos ao sonoro, não podemos imaginar o que seria tal sincro- nização, mas o certo é que os nossos pais e avós a- plaudiram tal sistema. Deste filme, nasceria o furor do tango nesta cidade e a sua permissão de entrada no salão de baile do Clube de Macau, sem que o eterno grupo de senhoras de «lorgnon» em riste, al- çasse as sobrancelhas nem frisasse a testa de repro- vação.

Valentino foi um fenómeno na incrível era dos 20, os famosos «Roaring Twenties», a idade louca do «jazz», do «charleston», da lei seca, de Al Capone e dos gangsters de Chicago, da geração per- dida, da insana especulação que culminaria com o desastroso «crack» da Bolsa de Nova Iorque. Quan- do em The Four Horsermen ofApocalypse apareceu, em grande plano, trajando de gaúcho argentino, com o seu sorriso matador e o seu olhar sensual, devoran- do a vulnerável Alice Terry, Valentino tornou-se, imediatamente, o ídolo das cinéfilas. Os produtores que, durante anos, pouco atentaram no actor, viram nele, desde então, uma mina de ouro. Valentino esta- va na boca e no coração do elemento feminino.

Todos os homens com veleidades de sedutor, passaram a pentear-se à Valentino, a vestir-se à Valentino, a emular Valentino nos gestos e na elo- quência dos olhos e do sorriso. Fruto duma época única, transformou-se em símbolo de masculinidade. Com ele, nasceu o mito do «latin lover», o latino amoroso e satânico, meigo e rude, generoso e cruel, ardente e castigador. A fama do «latin lover» ganha- ram-na, por reflexo de Valentino, outros actores me- ridionais, como António Moreno, já veterano, e Ramon Novarro, no início da sua carreira, que obti- veram intensa popularidade.

Os filmes de Valentino eram sempre um acontecimento. Aguardava-se com impaciência a sua exibição e no dia de estreia estava a melhor gente de Macau no «Vitória». Ali se admiraram a seguir, A Sainted Devil, com Nita Valdi, o imortal The Sheik, com Agnes Ayres, o tórrido Camille, com Nazimova.

Lon Chaney, em "O Fantasma da Ópera".

O seu falecimento prematuro, em 1926, cau- sou um choque em todo o mundo. O tráfego da Ti- mes Square de Nova Iorque, no coração da Broad- way estacou consternado, com as mulheres a chorar abertamente em plena rua, apossadas de histerismo e desmaios. Macau foi muito mais comedido na sua mágoa, mas muita moça e senhora trajaram discreta-mente de preto. Quando se exibiram, após a sua morte, outro filmes seus, como Monsieur Baucaire, The Eagle, The Son of Sheik e Cobra, continuaram a ser incontestáveis êxitos, com as «fans» a prantear de saudades pela perda do seu «homem de sonho». O desaparecimento de Valentino, no panorama do cinema, permitiu que outros actores sobressaíssem, mas nenhum conseguiu ocupar o seu lugar. Deixou, por assim dizer, um vácuo. Os galãs que mais lucra- ram com a situação foram, acima de todos, Ramon Novarro e John Gilbert e, ainda, Monte Blue e Rod La Rocque.

O filme tétrico e fantástico concentrava-se nas mãos do The Man of Thousand Faces (O Ho- mem de Mil Caras), que correspondeu no mudo àquilo que significaria, no sonoro, Bela Lugosi (Drácula) e Boris Karloff (Frankenstein e Mummy). Versátil e inteiramente dedicado à sua arte, a ponto de desbaratar a sua saúde por causa dela, Lon Chaney encarnou os mais diversos papéis macabros: psicopata, assassino, fantasma, monstro, gangster empedernido, ser repelente e deformado, etc.. Rei- nou neste género de filme e ninguém o ultrapassou. Não vamos enumerar todas as películas deste grande artista mas, nas recordações da gente de Macau, per- dura The Phantom of the Opera (O Fantasma da Ópera). Quando a sua máscara horrorosa aparecia na tela, fazia-se um silêncio arrepiado no «Vitória», al- guns espectadores escondiam o rosto na concha das mãos para fugir ao pavor.

No mudo, houve uma série de filmes de aven- turas, tendo como protagonista principal um cão-po- lícia que chamava imenso público para o «Vitória». Tratava-se, como os nossos leitores devem calcular, do famosíssimo Rin-Tin-Tin, que proporcionou ao seu dono uma pequena fortuna - 400 dólares por semana, uma choruda remuneração para o tempo. O sonoro lançaria outro cão, a Lassie, mas esta nunca alcançaria a popularidade de Rin-Tin-Tin, o maior dos cães-actores do cinema.

Cena do filme "The Gold Diggers", com Wyndham Standing e Louise Fazenda.

John Barrymore, no papel do poeta francês François Villon.

Na segunda metade dos anos 20, riscaram o «écran» do «Vitória» caras novas que só seriam ver- dadeiras estrelas no sonoro, como Gary Cooper, Joan Crawford, Clarck Gable, Norma Shearer, Loretta Young, Kay Francis, Nancy Carroll, Myrna Loy, John Wayne, William Powell, Gilbert Roland, Constance e Joan Bennett, Jean Arthur, Richard Arlen, Lew Ayres, Charles Buddy Rogers, Charles Farrel, Janet Gaynor, etc..

Não olvidemos, no entanto, algumas vedetas que gozaram de grande estima do público, no tempo do silêncio, que desapareceu nos primeiros anos do sonoro: Clara Bow, a sensualíssima It Girl, Laura Laplante (Show Boat) e Renée Adorée, a bela ingé- nua de The Big Parade (A Grande Parada). E os actores Richard Barthelemess (Dawn Patrol), Richard Dix (Cimarroon), George Bankcroft (Underground) e George O'Brien, o intérprete favo- rito das películas inspiradas nas novelas de Zane Grey, emparceirado com Mary Brian.

Relembremos os filmes religiosos de Cecil B. de Mille, como The Ten Comandments (Os Dez Mandamentos) e a sua obra prima The King of Kings (O Rei dos Reis). Naqueles tempos, a gerência do «Vitória», respeitando os sentimentos da população católica, apresentava esse tipo de filmes, por ocasião da Páscoa. O Rei dos Reis, narrando a Paixão de Cristo, teve tal impacto que houve «reprises» sem conta. As cenas da Via Dolorosa e da Crucificação encheram de lágrimas os espectadores. Há quem se recorde da voz duma velhinha que, ao contemplar orosto ensanguentado de Cristo, aos tropeções, sob o peso da cruz, tão sentidamente representado pelo ac- tor H. B. Warner, não resistiu e rompeu num pranto dilacerado, murmurando comovidíssima: «Ai, qui igual Jesus! »

A primeira versão de Ben Hur, também de fundo religioso, lançou um marco na história do ci- nema mudo, com Ramon Novarro, no papel princi- pal, e Francis X. Bushman, no de Messala. Não estamos a desmerecer a magnífica realização do so- noro, de William Wyler, estreada nos anos 60 e que recolheu inúmeros Óscars. O certo é que o filme sonoro, com toda a sua técnica e o seu espectáculo, não apagou a grandeza do primeiro Ben Hur. O Messala de Bushman, em crueldade e cinismo, su- plantou o de Stephan Boyd. A cena do milagre, a mão branca de Jesus passando por cima da cabeça dos leprosos, foi muito mais comovente do que aqui- lo que vimos na segunda versão, indo directamente ao coração.

Na década dos 20, o mundo ainda estava mui- to perto da hecatombe de 1914-1918. A característi- ca dos filmes bélicos, nos primeiros dos anos 20, era de exaltação patriótica, os aliados sempre senhores da justiça e do direito, os alemães e austríacos sem- pre tiranos e sádicos. Eram filmes estereotipados que cedo desinteressaram o público, à força de repe- tição, e porque queriam esquecer a miséria das trin- cheiras, pois a guerra não era aquilo que se desbobinava no "écran". Numa era como foi a dos «Roaring Twenties», onde uma prosperidade enga- nadora avassalava o mundo, onde toda a gente se divertia, acreditando que já não haveria mais guer- ras, aos acordes trepidantes do «jazz» e do «charleston», ninguém suportava as tiradas pa- trioteiras, em «clichés» fastidiosamente repetidos de generais alemães ridiculamente empertigados, baten- do no solo com os tacões das botas. Destes somente um era verdadeira excepção. Referimo-nos ao genial actor e realizador, Erich Von Stroheim, cujo general alemão nunca era uma caricatura. Os filmes de guer- ra começaram a perder dinheiro.

O espírito da Conferência de Locarno e, mais tarde, do Pacto Kellog-Briand, que pareciam garan- tir uma paz duradoura e uma harmonia entre as na- ções ex-beligerantes, acentuaram a ideia do pacifis- mo. Os produtores de filmes, sempre com olhos atentos ao gosto do público, mudaram de táctica, enveredando por novos caminhos. Começaram a apresentar películas anti-bélicas em que se realça- vam a estupidez da guerra e a insensatez da carnifi- cina.

Greta Garbo e John Gilbert, um par que deslumbrou Macau, em "Anna Karenina".

Gloria Swanson, Ronald Colman e Don Ameche.

Nesta toada, surgem Mare Nostrum de Antó- nio Moreno, um filme patético sobre a guerra sub- marina, e The Four Sons (Os Quatro Filhos), uma história centrada numa mãe alemã que perde, um a um, três filhos na hecatombe da Flandres, sendo o quarto, naturalizado americano, o único que sobrevi- verá. O encontro de dois irmãos, cada um enver- gando uma farda diferente e inimiga, numa cratera, no meio do fragor da batalha, com o alemão já mori- bundo, foi profundamente trágico e indelével para todos quantos se lembram do filme.

Assinalemos duas obras de guerra dessa épo- ca que entraram na antologia, The Big Parade (A Grande Parada) e What Price, Glory? (O Preço da Glória). Ambos seguiram a corrente anti-belicista. Neles se exalta o sofrimento do soldado anónimo, um número atirado para a batalha, vivendo apenas no seu sector, não atinando porque se avança e se recua. A realidade é a lama das trincheiras, a explo- são dos obuses, o grito dos feridos e o estertor dos moribundos. O amigo que gargalha a nosso lado, de repente, é um monturo de carne esfacelada; a rapari- ga que se deixou à retaguarda, esvaída de angústia, um sonho impossível. Frisa-se, também, a camara- dagem dos companheiros de armas, onde as posi- ções sociais anteriores não fazem o menor sentido.

As batalhas são reconstituídas com um realis- mo que até então nunca se viu. O deflagrar das gra nadas, as cargas de baioneta, o esgar dos mortos e o arrastar dos feridos, em charcos de sangue, são trazi- dos para o "écran", com implacável meticulosidade. Dolores Del Rio (What Price, Glory?) e Renée Adorée (The Big Parade) transformam-se em sím- bolos eternos da mulher sofredora que fica para trás, esperando e rezando, tanta vez em vão, pelo homem amado que parte para a frente. A sequência em que se vê Renée Adorée, caminhando ao lado de John Gilbert, em lancinante despedida, como são todas as despedidas naquelas circunstâncias, é um dos pontos mais altos de The Big Parade e uma das mais clássi- cas do cinema mudo. Recordando-nos que o especta- dor, ao terminar a fita, saía totalmente esmagado, e lembrando-nos de que tais filmes eram feitos sem som, sem o benefício da partitura musical, e que os senti- mentos eram apenas compreendidos pelos gestos e pela expressão dos olhos e da face, podemos avaliar a que alta expressão de arte tinha ascendido o cinema mudo nas vésperas do advento do sonoro. As gerações mais velhas de Macau ainda falam destas duas obras com palavras de admiração.

Apontemos agora outro género de fitas que fo- ram êxitos clamorosos na velha casa de espectáculos que foi o «Vitória», hoje desaparecido. As histórias sobre a Legião Estrangeira nas areias adustas do Saará, foram sempre motivo para deslumbrar as imaginações. Tivemos o Beau Geste, em 1926. O trio Ronald Colman, Neil Hamilton e Ralph Forbes, ficou dum dia para o outro famoso. O Beau Geste do sonoro, estrea-do na segunda metade dos anos 30, embora com Gary Cooper, Ray Milland e Robert Preston, não ultrapas- sou o seu antecessor, mesmo nas sequências de com- bates e nas cargas da cavalaria beduína.

Inspirado no México, o silêncio deu-nos três versões de Ramona, a de 1910, com Mary Pickford, a de 1916, com Alda Gleason, e a de 1928, com Dolores Del Rio. Muito se chorou em Macau, com a última versão dos amores de Ramona, e o filme repetiu-se inúmeras vezes. Os Mares do Sul também marcaram a sua presença, principalmente com The Pagan (Ramon Novarro e Renée Adorée). Esta fita eternizou-se com a valsa «Pagan Love Song», que tanto foi cantada pelos estudantes da Academia do Liceu, ao som dos «eukalilis», nas áleas do Jardim Vasco da Gama, em noites luarentas.

Nos últimos anos do mudo, um rosto esfíngico, de extraordinária beleza, impressionou o frequentador do «Vitória». Foi o de Greta Garbo, a "Divina". John Gilbert e ela formaram um dos grandes pares amorosos do cinema, aparecendo juntos em The Flesh and the Devil (1927) e The Woman of Affaires (1928). As tórridas cenas de amor chocaram e escaldaram os es- pectadores, elas por causa da masculinidade de Gilbert, eles por causa da sensualidade enigmátiea Garbo.

Mary Pickford, a "Noiva do Universo".

E já que estamos a falar de pares amorosos é impossível não nos referirmos ao par Charles Farrell- Janet Gaynor, no imortal The Seventh Heaven (O Séti- mo Céu) de 1927. O filme provocou tantas lágrimas como Love Story provocou há alguns anos. Não há na história do cinema um par amoroso que atingisse tanta popularidade, tanta consagração e tanto entusiasmo dos «fans» como o destes dois actores. A partir de The Seventh Heaven em que Janet Gaynor ganhou o pri- meiro Óscar do cinema para a melhor interpretação feminina, o público exigiu o aparecimento dos dois em mais filmes. No mudo, podemos citar The Street Angel; o resto foi já no sonoro. Em Macau, as moças coleccionavam todas as fotografias de Farrell e os ra- pazes enviavam cartas a Hollywood, pedindo o retrato de Gaynor. Quando algum o recebia, com a assinatura da actriz, exibia-o com ares ufanos, para inveja dos menos afortunados. E muitos jovens pretenderam ser os Charles Farrell de Macau.

Outro filme que transformou a sala do «Vitó- ria» num vale de lágrimas, foi The Way of All Flesh (1927), representado pelo grande actor alemão Emil Jannings, que ganharia o primeiro Óscar do cinema para a melhor interpretação masculina. Só tivemos a oportunidade de ver a versão sonora (1938) com Akim Tamiroff e temos a certeza de que não houve olhos enxutos na última meia-hora do filme. Mas segundo aqueles que apreciaram as duas versões, todos nos as- severaram que, se a interpretação de Akim Tamiroff foi extraordinária, a de Emil Jannings foi superior.

Neste desfolhar de recordações sobre actores e filmes que mais impressão deixaram em Macau no tempo do mudo, sentimos a nostalgia duma época fácil e despreocupada, em que o cinema fazia parte inte- grante da nossa vida, como entretenimento número um. Nada simboliza melhor essa época tão bela, como quatro valsas formosíssimas, inspiradas em filmes: «Charmaine», de What Price, Glory?, «Diane», de The Seventh Heaven, «Ramona», do filme do mesmo nome, e «Pagan Love Song».

Para quem desconheça o «Vitória», poderá jul-gar tratar-se dum cinema confortável, luxuoso, de bons assentos e à altura dos magníficos filmes que exibia. Tal impressão só evocará um sorriso complacente da-queles que se lembram do casarão à esquina da Rua dos Mercadores com a Avenida Almeida Ribeiro, um dos lugares mais frios de Macau, por causa do vento encanado que ali sopra. Denominando-se a primeira casa de espectáculos, sem outra a fazer-lhe sombra, era assim, um monumento de desconforto. O "Jornal de Macau", de 14 de Maio de 1929, em artigo fundi-bulário, descrevia aquela casa nos seguintes termos:

Pola Negri, em "O Paraíso Proibido".

«Falho absolutamente de estética, mais próprio para armazém de abastada propriedade agrícola do que para casa de espectáculo, com uma frontaria envidraçada, a quadrados de lata de conserva, servindo o seu chão de cimento, que nunca viu água, de escarrador e caixote de todo o lixo que... para ele dei- tam durante o espectáculo, onde não raro se vêem re- gos de urina dos bebés... a quem as mamãs e os papás não querem levar ao lugar próprio, que, diga-se de passagem, imundo, exalando um fétido pestilencial, tal em resumo, esse super-cinema, tão concorrido pelo povo, que na falta de coisa melhor, ali vai.

«São constantes as queixas que chegam até à nossa mesa de trabalho e bom será que se intime o dono ou donos daquele barracão a pô-lo nas condições higiénicas e modernas como a lei exige e a colocá-lo a par dos seus congéneres de Hong Kong. Assim como está é que não pode ser.

«Acabe-se de vez com aquela vergonha! »

Este texto podia ser aplicado hoje a todos os cinemas de Macau, sem tirar um acento nem uma vír- gula, tal o estado em que se encontram. Naquele tem- po, não havia marcação de bilhetes no «Vitória». O indivíduo que lograsse chegar mais cedo, ficava com os melhores assentos. Quanto a isto, não havia nada de singular. Se comprava os bilhetes para parentes e ami- gos, distribuía lenços e chapéus pelos assentos respec-tivos que assim ficavam reservados para o grupo ou família que vinha depois. Tal sistema permitia abusos e daí as reclamações constantes.

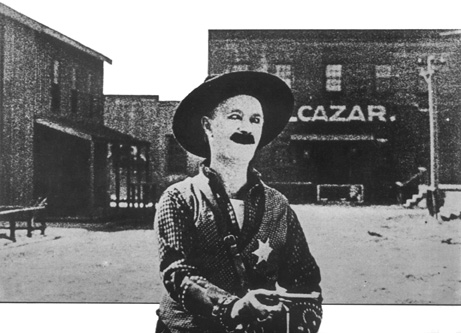

Tom Mix, o cowboy que entusiasmou a plateia de Macau.

As sessões lucrativas eram a «matinée» e a ses- são das 19,30 horas, quase exclusivamente frequenta- da por chineses. Como estes, então, na sua grande maioria, não sabiam ler as legendas em inglês do filme mudo, naquela sessão da noite subia para uma espécie de púlpito, erguido num dos lados da sala, um cava- lheiro que, em voz alta, ia explicando o enredo, em cantonês. Era um autêntico narrador de histórias, um artista de mão cheia. Nem sempre traduzia literalmen- te as legendas. Acrescentava expressões da sua própria lavra, inventava diálogos e era seguido atentamente. Quando no «écran» apareciam cavalgadas, lances de espadachim, sopapada monstra, a sua voz entusiasma- va-se, enfática e vibrante, como ouvimos hoje ao locu- tor das corridas de cavalos ou do futebol. Quando o filme era de fantasmas, o tom de voz era cavernoso, de além-túmulo, ele próprio deliciado com o pavor do seu público. Porém, quando surgia uma cena de amor, de despedida ou de lágrimas, a voz requebrava-se-lhe, fa-zia pausas, ecoava em toada lírica, parecendo chorar quando choravam os actores.

A última sessão, a das 21,30 horas, frequentada de preferência pelos portugueses, redundava amiúde em prejuízo, a não ser nas boas estreias ou quando os filmes eram excepcionais. A «matinée» pertencia ao domínio da criançada e dos estudantes que lá iam em peso, já que o rigor dos costumes de há cinquenta anos não permitia menores na rua, noite cerrada. Como não havia som, era a imagem que interessava. Por isso, conversava-se, comentava-se, ria-se alto sem que o parceiro de lado ou da frente se indignasse. O «chut» severo só surgiria com o sonoro e o espectador, que palra ou grasna durante o filme, só se tomou imperti- nente e incomodativo quando do «écran» veio o som milagroso. Havia uma campainha para chamar a fre- guesia no início das sessões. Mas quando não funcio- nava por qualquer motivo, corria um empregado para a porta, tocando um sino. E duma vez que a rapaziada furtou o badalo, sabendo muito bem. que a campainha se avariara, o empregado não teve remédio senão cha- mar as pessoas aos berros.

O público das «matinées», gente nova, preferia os filmes de série, acima de tudo, os de «cowboys». As cavalgadas do herói, no fim, para salvar a ingénua, prestes a ser assassinada ou violada pelo vilão, eram acompanhadas de gritaria dos espectadores, que bati- am os pés, saltavam das cadeiras, com os nervos arra- sados. Os que sabiam inglês berravam em coro unísso- no: «Come on, Tim McKoy! Come on, Tom Mix! ». Outros exprimiam-se numa palavra só: «Depressa... depressa... ». Outros ainda: «Aguenta aí, homem! ». Nas cenas de pancadaria em que o herói dava a habitu- al sova mestra, o entusiasmo traduzia-se nestas expres- sões: «Isso mesmo, valente! », «limpa, mé», «cholê gajo, mé».

Nos filmes pinga-amores e dramáticos, ouvi- am-se nitidamente os soluços, no meio do silêncio di- lacerado da plateia. E também suspiros de meninas pelos seus actores favoritos. Há quem se lembre duma jovem, hoje avózinha, que não se conteve, ao admirar o rosto de Charles Farrell em grande plano, no filme Seventh Heaven, e murmurou, suficientemente alto, por entre lágrimas, em retinto patois: «Qui amo- chai!... » (Que amorzinho).

Para o frequentador mais mísero, havia o cha- mado «atrás do palco», mesmo por detrás do "écran". É claro, o que via eram as letras ao contrário e todos os actores canhotos. Os assentos concretizavam-se em bancos compridos e toscos, extremamente incómodos. Quando se pretendia fazer uma rápida necessidade fi-siológica, as águas eram vertidas, ali mesmo, para o chão térreo que absorvia tudo.

O «atrás do palco» era também frequentado por muita rapaziada, não porque fosse gente miserável, mas porque se esgotava a mesada dos pais - nessa altura, possuir-se uma pataca em prata era ser-se um pequeno rei -, de modo que não havia outro recurso senão procurar aquela dependência. Para ver um epi- sódio palpitante de Douglas Fairbanks ou Tom Mix valia a pena o sacrifício do «atrás do palco». Custava o bilhete, quando muito, cinco avos. Mesmo assim, en- gendravam-se estratagemas para gozar da borla. Ia-se em grupo. Coligiam-se os cobres de cada um para perfazer os cinco avos (cinco avos representavam mais de meia dúzia de moedas de cobre, os tais «sens»). Um adquiria o bilhete e dentro do «atrás do palco», aguardava pelo começo do filme. Mal as luzes se apa-gavam e na ausência momentânea do empregado, abria então uma janela que ali havia, e por ela se intro duzia o resto do grupo, em escalada rápida da rua. Quando fecharam essa janela, para evitar tais entradasabusivas, nem mesmo assim se evitou a borla. O grupo cercava o empregado com um ou dois bilhetes com- prados, falava ao mesmo tempo, em gritaria combina- da, e, enquanto o homem se distraíra, sem saber a quem atender, iam deslizando os mais afoitos e os mais ágeis. Por fim, o empregado irritava-se com a confusão e deixava entrar tudo, com a resignação dum pai que perdoa travessuras.

Nas «matinées» e na segunda sessão da noite (21,30 horas), antes do início do programa, nos inter- valos, quando os havia, e durante os filmes, quando vinha a propósito, tocava geralmente um pianista con- tratado. Lembramo-nos apenas de dois nomes, o de Joneca Franco e do Sr. Adito. O mais popular parece ter sido o Sr. Adito, que martelava um vasto reportório. Quando no quadrado da tela passavam se- quências sentimentais, corria o piano com músicas sentimentais. Quando eram galopadas e pancadarias de ferver, arremetia com marchas guerreiras ou, então, inevitavelmente com a Abertura de Guilherme Tell. Quando eram cenas macabras, de gelar o sangue, o piano soava fúnebre, com acordes sepulcrais. Mas quando Lon Chaney cirandava pelo «écran», com a sua máscara horrorosa, o próprio piano emudecia, tam- bém petrificado de medo.

Ben Turpin, o cowboy burlesco e um dos primeiros actores profissionais do cinema.

Nos intervalos, choviam sobre as costas do Sr. Adito bolas de papel, caroços de azeitona seca, cascas de amendoim. Às vezes, suportava com estoicismo tais desmandos, outras vezes, deitava para trás um olhar de morte, exclamando rancorosamente:

«-Malcriados!... »

A situação remediou-se quando a empresa co- locou um biombo, a defender o pianista dos ener-gúmenos, nas "matinées". Na sessão da noite, com outro público, e sem biombo, o Sr. Adito era outro. Conhecia a freguesia, aceitava pedidos: «Adito, toca isto... Adito, toca aquilo». Ele sorridente, bondoso, com um «Pronto» na boca, senhor perfeito do ofício, condescendia e deliciava o auditório que nunca lhe regateava palmas sinceras.

Apesar dos seus monumentais defeitos, o «Vi- tória» procurava satisfazer o seu público com um pro- grama variado. Hoje, as casas de cinema apenas ofere- cem o filme do dia e nada mais, a não ser a apresenta- ção de fitas a exibir no futuro. Não existem mais os prévios números de desenhos animados, de actualida-des e documentários como antigamente. Tanto Macau como Hong Kong vivem submetidos ao mesmo regi- me, porque os cinemas não tentam servir a sua fregue- sia mas simplesmente ganhar dinheiro.

Lon Chaney, em"O Corcunda de Notre-Dame".

Recordemos o programa do «Vitória» do dia 2 de Fevereiro de 1927:

«1ō - Charlie Chaplin, Comédia em 2 partes.

«2ō - Richard Dix em Manhattan, Alta comé-dia em 8 partes.

«3ō - William Desmond e Eilees Sedowick em Riddle of Rider. Filme de série de aventuras de 15 episódios em 30 partes - 8ō episódio em 2 partes. »

E agora o programa de 3 e 4 de Fevereiro de 1928, um ano depois:

«1ō - Paramount News nō 26.

«2ō - Ben Turpin em The Real Virginia, Comé-dia especial em 2 partes.

«3ō - Carl Laemmle apresenta Francis X. Bushman e Anna Q. Nilsson em The 13th Juror, Dra-ma em 7 grandes partes.

«4ō - António Moreno em The Yeiled Mistery, filme de séries de aventuras de 15 episódios em 30 partes - 8ō episódio em 2 partes. »

Os anúncios e os programas eram redigidos com certo cuidado. A título de exemplo, citemos ape- nas sobre Stella Dallas, grande drama em 11 partes, em que actuaram Ronald Colman, Belle Bennett, Ali- ce Joyce, etc., a 4 de Março de 1928:

«Stella Dallas é um drama de uma mulher mui-to famosa, vítima da vaidade e do egoísmo humano passando horas de torturante sofrimento moral, mu-lher que chorou perdida- mente a sua desgraça, vendo-se atirada como um triste farrapo para uma valeta, para essa valeta que se chama a Vida, tão cheia de tristezas, amarguras e ilusões... »

Leia-se o que dizia o programa de 17 de Março de 1927, a propósito dum filme de Lon Chaney, a estupenda e maravilhosa produção Unholy Tree, dra-ma em 8 partes:

«Neste drama, o grande Chaney representa o papel dum célebre professor de ventriloquia que com auxílio dos seus dois companheiros, um gigante, outro anão, torna-se um facínora, roubando e saqueando as personalidades ricas - e, entre os horrendos crimes por ele praticados, fora descoberto pelas autoridades um hediondo assassinato. A autoria do crime recaiu num jovem. A justiça humana, cega como sempre foi, con-dena-o à morte. No momento atroz em que o inocente acusado está prestes a pagar pelo crime do outro, o verdadeiro assassino é apoderado pelo remorso que o obriga a confessar tudo, e... o seu epílogo é uma passa-gem tão comovente que é mesmo custoso descrever.

«Basta o nome de Lon Chaney neste grande filme, para nele revelar tudo quanto há de mais artísti-co e excêntrico, cuja exibição foi coroada de êxitos em todos os grandes cinemas onde fora exibido. »

Outro programa, o de 27 de Março de 1927:

«The Small Bachelor

«Comédia drama - 8 partes.

«Protagonistas: André Beranger e Bárbara Kent.

«Sinopse:

«Engraçado filme cujo enredo vos agradará cer-tamente. Ele ama... Ela ama... os Pais dela sempre em bulha. Terrível situação! Após mil desventuras e con-trariedades, os dois jovens tiveram sempre felicidade de vencer todos os obstáculos que então os cercavam e... casam-se. André Beranger e Bárbara Kent são no-vos para o público, mas a empresa está convencida que o desempenho dos papéis, que lhes foram confia-dos pela afamada companhia produtora 'Universal', está a par das outras actuais vedetas de filmolândia».

Em 1927, aparecia a disputar a primazia do «Vitória» o Cinematógrafo «Long Tin Mong Toi», si-tuado na esquina da Avenida Conselheiro Ferreira de Almeida com a Avenida Horta e Costa, peredes-meias com o famoso jardim de Lou Cao, nessa altura no pináculo da sua beleza primitiva. O cinematógrafo pertencia ao primogénito de Lou Cao, o comendador e grande benemérito Lou Lim Ioc. A casa de espectácu-los era considerada fora-de-portas, mas dotada de me-lhor máquina e melhores acomodações que o «Vitó-ria». Assim anunciava este ilustre chinês o seu cine- matógrafo:

«Todas as noites duas sessões, uma às 19 horas e outras às 21.30, sendo a última com acompanhamen-to de piano. Aparelho de última invenção, reprodução nítida e firme. Fitas das mais modernas, com muitas cenas coloridas, assentos cómodos, local fresco, cheio de ventoínhas de mão e de tecto».

Estreou-se com o filme Monsieur Beaucaire (Rudolph Valentino e Bebe Daniels), filme que um mês depois seria repetido no «Vitória». Distinguiu-se depois com filmes de série, sobretudo «Westerns», sendo um dos actores favoritos Jack Hoaxie.

O «Long Tin Mong Toi», muito popular ape-sar de fora de mão para a época, teve pouca duração. A morte prematura e inesperada do seu patrão, em 17 de Julho de 1927, chocando a cidade, foi um golpe fatal para esta casa de espectáculos. Faltando o seu impulsionador, encerrou as portas pouco de-pois. Assim desapareceu, logo à nascença, uma bela iniciativa, o mesmo acontecendo com outros empre-endimentos a que Lou Lim Ioc dera alma.

Bebe Daniels. Nos «écrans» de Macau, contracenou com Valentino.

*Licenciado em Direito (Univ. Coimbra). Investigador, cro-nista e romancista. Autor de "Amor e Dedinhos de Pé" ( 3a. ed. em 4 anos ) recentemente adaptado ao cinema.