假如一個葡萄牙人在里斯本睡著了,經過一道魔法,一覺醒來身在香港,他一定會認不出自己到了甚麼地方,但他肯定會知道這個城市不是一座葡萄牙城市。又假設,同是這位葡萄牙人,一覺醒來時身在九洲洋,再往前,可以從船上看見東望洋聖母堂,然後又看見仁伯爵綜合醫院、嘉思欄兵營和南灣的房屋,再遠一些眺望到鑄炮廠,最後,在山頭峰頂看到西望洋聖母堂,他此時就一定會對自己説,我不知道這是哪座城市,但我肯定是看見海邊的一座葡萄牙城市了。他到了內港之後,卻又會感到茫然:這又是甚麼?這些是甚麼模樣的船隻呀?這是一些甚麼模樣的陌生人哪?這兒那兒,我從未看過的陌生模樣兒的房屋,又是怎麼回事兒?我是在做夢呢,還是醒著?繼此之後·他仍然帶著這個印象,走到議事亭前地。他揉了揉眼睛,像是做了一場超現實的夢剛剛醒來一樣,他就會瞧瞧議事亭(市政廳)以及監獄的花崗石建築,馬上又感到心裡踏實了,自己周圍的確是葡萄牙的事物。他在南灣漫步之後,就想去看看鑄炮廠(1),然後參觀幾座敎堂,那些敎堂千真萬確都是葡萄牙的。

今天呢,儘管如此,但情況變了。近三十年來,這座城市已經可悲地喪失了它大部份的葡萄牙特色。政府和當地人已經一頭栽地、幾乎是毫不猶豫地花費數以百萬計的澳門元(當地通貨),以所能想到的最糟糕的東西來取代好的東西,使這座城市垮掉、失掉民族性。過去或則有典型葡萄牙特色或則有典型中國特色的東西,已被摧毀了。從前我們這座城市在遠東是獨一無二的,是一座值得訪問的城市。而今天,我們這座城市卻是形狀模糊沒有特色的雜拌兒了。它原有的一切吸引人之處,那往昔的旖旎風光,都被擠走了,沒有留下絲毫痕跡。

我仍然記得,當我初到澳門之時,曾聽到外國人如何欽羨與欣賞這座城市。(2)

——西爾瓦·門德斯(1929)

16世紀末的澳門(MACAU)圖象 前列引文,並非當代人的,但不少作者都轉引過它,像有某種超越時代的特點似的。曼努埃爾·維森特就曾指出,西爾瓦·門德斯當時那樣“描述這座城市發生的變化,其描述方式,時至今日,似乎仍然有某種真實可信的程度。”

(3) 另一方面,西爾瓦·門德斯的這一番話,在我看來,極為有意義的一點,就是一個人如果到了遠離家鄉的一座城市,他就有需要,從而也有能力,把這座城市的形象辨認出來,並加以認同,這樣心裡才感到踏實。 澳門現在有沒有現代的殖民建築呢? 從前澳門是不是像西爾瓦·門德斯所説的祇有單一的葡萄牙殖民建築呢? 澳門作為一個港口城市的發展,是僅僅同其他葡萄牙港口城市有關係呢,還是也同世界範圍的其他通過殖民主義、帝國主義及世界經濟體系而相互聯結的港口城市有關係呢?

聖保羅敎堂前璧及其右鄰哪吒廟

Pagode Budista. Igreja de S. Paulo.

澳門:由商業轉運站到殖民城市

生產、消費與殖民管理的城市

主要同國家及帝國聯繫在一起(賽義德,1993年:8)的“殖民主義機構”(金,1990:34),是葡萄牙殖民者在16世紀中葉一在澳門站穩了腳跟就立刻開始建立的。各個幾乎是直接附屬於羅馬的宗敎修會,預先已抱定了“傳播信仰與帝國(瓦倫特,1993年:100)的宗旨,它們是這座城市組織作用的核心,圍繞這些核心,葡萄牙人蓋起了自己的房屋”(菲格伊拉,1988:11)。

這些機構及其建築物,通過它們同城市的關係、它們的形式與建築風格,明顯地既是強加的社會、政治與文化變遷的代表,也是實行這種變遷的工具,並且它們也代表並實行由於帝國的存在從而也(賽義德,1993年:8)由於殖民地的存在而帶來的社會與種族隔離。

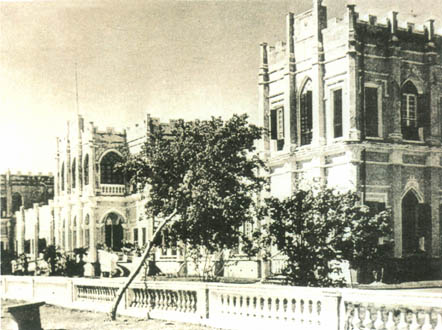

仁伯爵軍醫院(1880)

(引自Figueira e Marreiros,1983:216.)

17世紀初葉,這座城市成了中國大門口的一個歐洲中心,一個顯然的“國際城市的延長”(金,1990:140),因為它被設計為一個要在帝國網絡中運作的葡萄牙中世紀港口城市,同時又要充當實現經濟依附性從而也是實現依附的城市建設的中介。

過了一個世紀之後,南灣發展成為一片海邊散步的好去處,在這裡,殖民政府和某些外國貿易公司興建了自己的總部。這些建築物的設計,主要是在殖民地文化與技術生產的核心那裡進行的。它們依樣畫葫蘆地不僅重復宗主國的那些折衷主義與古典主義的形式,而且還要重復帝國的從而也是殖民的奢侈豪華的理想與觀念,這些理想和觀念,或則由葡萄牙或則由歐洲亦即英國的建築師(卡拉多,1987:28)來體現,他們對於這個殖民城市在空間上和種族上的隔離,是起了很大的作用的。

在“不平等條約”締結後整個澳門半島以及氹仔和路環島都奪取過來了之後,19世紀下半葉實行的城市規劃和環境整治也就同帝國核心的生產方式中發生的某些變化息息相關了。這些變化所根據的,是西方的合理性、技術與立法原則,這些原則,宣佈了職業化主義的勝利。

開闢若干“新的大馬路”計劃,也體現了西方城市規劃模式的翻版,因為推行這些計劃,是通過一系列的改良與徵地行為,把殘餘的農業生產一筆勾銷,從而也就加強了澳門這座殖民城市回到資本主義殖民世界經濟之間的經濟、政治與文化之相互依賴關係的某種確切性(金,1990:49)。

東望洋燈塔及小敎堂

Avé-Maria 幼稚園 Chorão Ramalho 設計

“白樓”寶血女修院舊址

在這個以羅曼諦克式的金玉滿堂、社會上的燈紅酒綠以及商業上的生意興隆為特點的時期,殖民主義建築的那些最重要的建築物,是將歐洲建築在國際上發展之結果的新古典主義理念與形式加以明顯的複製或超越(瓦倫特,1982:15)。

19世紀下半葉興建的某些殖民建築物當中有1865年的燈塔(華南沿海的首座);熱爾曼諾·馬爾凱斯設計的彼得羅五世劇院(5);隨後有1870年的軍人俱樂部;1874年由意大利建築師卡蘇托設計的摩爾式兵營;1874年由本地澳門土生的塞爾卡爾男爵以布魯塞爾的聖拉斐爾醫院為藍本設計的軍人醫院,以及峰景酒店。這些都是由中央集權的國家原先在宗主國社會中發展起來並搬到殖民地去的殖民管理與社會控制的機構,以建築物的形式出現在這城市中——監獄、瘋人收容所、醫院和商會,帶來了“新範疇的意識和一種新的社會與道德秩序”(金,1990:33)。這些建築物大多興建在城內優越的地點,是一種新古典主義的豪華浪漫幻想以及一種殖民鄉愁的明顯表現(維森特,1982:17)。

澳門的現代建築

建築、現代主義與殖民主義在澳門

在市中心修建亞美打利卑盧大馬路(新馬路)(6)並因此而徵用土地,這是政府的一項有點奧斯曼式的強制舉措,它在社會上和政治上都曾引起很大爭議。新馬路一方面穿越中國商業區曲里拐彎的街巷,把它一分為二。這招致了中國居民的不少抗議。另一方面,它把澳門殖民體系的核心南灣同中國人商業核心地區建在一起(7),也在葡萄牙殖民官吏當中引起不少批評。當時大多數葡萄牙人的批評,是同一個以西方為起點的技術進步的觀念有關的,認為城市規劃的科學素質在城市的現代化與美化過程中是一個可以量化與測定的數據。

澳門最早的一批水泥建築,多數是私人房屋或小宮室,是在20世紀初興建的。這些私人房屋(資產階級帶花園的獨戶家居),比之“新”現代派和“國際式建築派”的標準和怪誕,是有一定距離的,而且,儘管當時第一次世界大戰(“結束一切戰爭的戰爭”)後歐洲針對戰後產生的種種技術、社會與政治綱領正在爭論不休,而澳門的這些私人房屋,同那些爭論也有距離。然而,這些房屋,是革新傳到邊緣地區的主要媒介,雖然祇是就技術層面而言。

國際酒店

財政司大廈 António Bruno Soares 設計

這些房屋顯然仍是“豪華享樂與慾望的社會表現”(維森特,1989:15-16)。它們不單是典型地複製了宗主國的形式,而且也典型地複製了一些帝國形式,照搬了其他“殖民體系”的邊緣城市的形式,那些城市當時在邊緣地帶內部也被視為宗主核心,從而納入了一個更大的全球性跨帝國與跨殖民地的網絡。

在這些房屋中,醫院(後)街(Hospital Street)的Tseng Kwai Lu屋,由葡萄牙建築師雷貝洛·德·安德拉德設計,它代表了一個轉變,即對於殖民地的宗主國建築從象徵性的複製轉而為功能上與工藝的複製。做到這一點,主要是靠用連拱廊和凹入的正面以顧及氣候條件,這些是最早的“空調”建築裝置(馬若龍,1984:32),創造了整幢房屋室內的交叉通風。

20世紀30年代現代主義(菲格伊拉與馬若龍,1988:19)或現代建築在這座殖民城市出現,並不表示同過去一刀兩斷,而是表示在殖民複製與表達宗主國形式的傳統範圍內由浪漫的象徵主義向技術上的理性主義轉變。

現代城市設計與立法,當時主要仍然是社會與文化控制的手段(金,1990:59)。殖民主義的機構及其在這一時期興建的建築形式,也是那些理性的、以西方為基地的陽光、光線與空氣的現代原則在技術層面與社會層面的突出複製與表現。生產方式的這些技術上的變化,主要仍然是進一步實現西方帝國式與殖民式的文明觀的手段。

本地的葡萄牙人,澳門的或中國的工程師、製圖師和自封的藝術家們,正是他們通過一種對於建築環境的更為務實的態度,更加徹底地在技術層面複製了與表現了新的宗主國形式和現代國際風格的準則。20世紀40-50年代在澳門興建的許多現代主義殖民建築,就是由他們來設計的。

20世紀50年代政府的公共建築物及社會住房計劃,也有助於從浪漫主義與象徵主義轉向那已深入殖民與帝國現代主義之中的理性與技術觀點。

一方面,像政府聯合大廈(Administration Headquarters)和學校這樣主要是為了保持殖民現狀的殖民建築,是在殖民體系的核心,在海外部設計。另一方面,社會住房與公共場所則主要由工務司的資深製圖員埃爾內斯托·弗雷勒設計。

60年代初,來自宗主國海外部的建築師開始到澳門為政府工作。這些建築師當中有曼努埃爾·維森特、若澤·馬內拉斯、納塔莉亞·戈麥斯、恩里凱,門迪亞、若昂·費爾南德斯與若熱·西爾瓦。60年代一些最重要的殖民建築物仍然是在帝國核心由建築師蕭朗·拉馬略設計的。這些建築當中有彼得羅·諾拉斯科中學(Pedro Nolasco High School)、聖母瑪利亞幼稚園(Avé Maria Kindergarten)及澳門最高級的殖民官員的某些私人住宅。

儘管現代派運動在歐洲已走下坡路,這些建築師們仍然帶來了城市設計與宗主國形式的一些嶄新的生產與表現方式,60年代實施的社會住房與城市規劃工程雖然形式上與文化上已有不同,但仍然帶有那種將宗主國核心的社會、政治與文化模式加以複製與表現的殖民傳統。

60年代末,澳門發生的“文革”騷亂,迫使殖民模式改頭換面以求適應中國文化大革命與毛思想日益傳播的現實,於是成為一種新的東方殖民主義。

1974年葡萄牙發生了民主革命,西方的核心在後現代的生產方式範圍內進入了一個非殖民化時期。但即使在此之後,在澳門,殖民模式與世界性的社會、經濟、政治與文化體系依然在一段時期佔主導地位。

80-90年代在後現代主義、新古典主義、解構主義、新理性主義及其他西方風格與意識形態參照模式、氣氛設計與興建的建築物,的確本身就帶有這個體系,即將一些文化、生產方式與營建方式照搬過來,而這些東西,又由於種種原因在我們國內尚未通過電腦全球網絡而毫無問題地享受到地球村天下一家的局面之前,就已經先入為主了。

Guillien 住宅(天窗大廈) Mitchell Greig設計

聖保祿遺址博物館 João Luís Carrilho da Graça 設計

從風景酒店露台眺望南灣

Helen Liang 幼稚園 Manuel Vicente 設計

普通管轄法院(舊政府機構大廈)

中葡學校(1939) 引自Figueira e Marreiros 1988:213

荷蘭園大馬路一座修葺一新的公共建築

陸軍俱樂部外觀

澳門新馬路一段

【註】

(1)自1625-1664年,曼努埃爾·博卡羅在他的澳門小工廠裡為城牆、砲臺和為中國鑄造大炮。後來議事會將其中一門大炮(鑄造於1627年)獻給了兩廣總督,但1841引年廣州被佔後該門大炮被英國人奪獲,搬去倫敦塔(蒙塔爾沃·德·徐薩斯,1992:83)。雖然這是一個相當早的、未及預料的階段,但這一邊緣地區的生產的確起了作用,有助於一個資本主義的世界經濟間的全球性發展,在這個世界性空間中,物資從邊緣地帶運到核心去供消費(金,1990:4)與複製。

(2)西爾瓦·門德斯是一名殖民官員,在本世紀初來到澳門。我認為似乎能證明這一點的,是他描述了一個人如果能在遠離核心即遠離本土之處仍然能認出自己身處殖民地環境就會心安理得。

(3)曼努埃爾·維森特在他於1982年當澳門政府所出版的週刊《星期六》寫的一篇文章中引用丁西爾瓦·門德斯發表於1923年的這段文字。自20世紀80年代以來,發生了經濟騰飛,使得舊的殖民傳統城市結構幾乎陷於停頓不前。曼努埃爾·維森特也提到了同照搬、引進與實施殖民建築有關的一些超越與歪曲現象,而這種建築,是體現集體的認同、豪華的玩樂、對帝國的懷念之類的最重要的集體產品之一。

(4)見A. 金(1989)《城市建設、殖民主義與世界經濟:世界城市體系的文化與空間基礎》,倫敦:劉特别治。

(5)劇場也是對殖民世界文化進行展示、消費與複製的意識形態綱領性來源之一。它的建築類型,帶來了種族隔離,因為歐洲人和澳門土生白人在正面看演出,而中國人則從舞臺背後看演出。這似乎是有關劇場與電影院的社會作用的一個相當普遍的觀念,因為30年代提交政府的設計方案中,就有顯示這種種族隔離的圖樣。

(6)這條(起碼為一些人所希望又為另一些人所指責的)日後澳門最現代化最美麗的大馬路,它最初要取的名字,是拉塔石炮臺(Passaleão)之役的英雄尼科勞·米士基打上校之名,他在19世紀40年代澳督阿瑪留遇刺身亡之後拯救了這殖民地的榮譽和葡萄牙帝國在澳門的主權。

(7)費爾南多·塔沃拉曾稱,“開闢亞美打利卑盧大馬路,就切開了先前將葡人與華人分開的那座小山,從而將該城的兩個大小相同的市區包到一起來”(塔沃拉,1983:6)。還有一個中國傳説,説澳門半島是一條包括廣東省一部份地區在內的一條巨龍的一部份,開闢這條大馬路,就割掉了龍的尾巴。有關在澳門的傳説與迷信,詳情請見龔薩加·高美士(1951)與奧爾鐵特(1988)。

陳用儀 譯

*Diogo Burnay,1988年畢業於里斯本建築與城市規劃技術學院,1994年獲倫敦大學巴列特建築與規劃學院現代建築史碩士學位(本文為作者碩士論文的修訂稿),曾在里斯本、倫敦及澳門多個建築公司任職,發表過多種論著及得過多個獎項,曾在1998年里斯本世界博覽會上以澳門館的設計奪得第一名大獎。