澳門半島(1646年地圖局部)

引自《Advertências a el-rei D. João IV por Jorge de Azevedo morador na China. 》里斯本Ajuda圖書馆藏

一

16-17世紀彼時通常所謂的“澳門島”,位於一個半島(香山),是伸入九洲洋的尖端,珠江三角洲的入海口,廣州的出口。

這是在一批獨立的葡萄牙與葡亞商人自外部引起的效應之下產生與發展起來的一個港口城市。

澳門在它成為一個港口城市并成為遠西與遠東之間的主要中轉站之前,它的生活是怎樣的,我們知道得很少。

我們可以有一定的把握説的是:中文名為蠔鏡(這是約1580-1588年一本未出版的《葡華詞典》中澳門的中文名稱)的澳門,在15世紀末葉與16世紀初中葉時,已經是一個可觀的港口區了。

托梅·皮雷斯1512-1515年間在馬六甲寫的《東方誌》中就稱,蠔鏡(Oquem)海路離廣州一日一夜的路程“是琉球人及其他民族的港口”(1)。

因此,種種跡象都使人認為,蠔鏡澳門是中國一個漁村,同時又是一處有一定規模設施的港口,可供中國人、日本人及其他東方人之間以及大陸與海島的中國人之間通商所用,因為我們所稱的小琉球,是指作為福建省糧倉的福摩薩(臺灣)。

另一方面,琉球人(琉球王國)是向中國納貢,實行官方貿易的,但它也對日本進行官方貿易。自1411年以來,他們首先是日本在東南亞貿易的中間人,通到九洲島和對馬島以南的馬六甲,并且參與日本對中國的對外貿易以及14-15世紀繁榮的對朝鮮貿易。(2)

14世紀末葉與15世紀初葉(1391,1393,1406,1411年),東南亞通過暹羅和爪哇的船舶,同日本和朝鮮的南部保持繁忙的貿易關係。

琉球中介人在日本同東南亞對外貿易中的出現,恰是馬來亞貿易危機的時候(巨港/施利佛逝王朝),原因是明代的中國派出了官方取貢的航船隊,而且,鄭和第三次下西洋(1409-1411)的主要基地馬六甲崛起了。

葡萄牙人最晚也是在16世紀30年代開始常到這個海港區(《明史》的記載是1535年:“……蕃舶……無處不泊……乃至濠鏡……”),這地方自1557年起,就成了一個中心轉運站,到1586年就被承認為“在華之天主聖名之城”。

澳門的機遇,來自一整套錯綜複雜的政治經濟、戰略與文化因素。這些因素當中,有三個似乎是最根本的:1)15-16世紀明代中國的內部秩序及其國際關係的體系;2)由第一個因素產生的自然而直接的結果,即表現為廣州-澳門-長崎通道的海運、貿易、金融與戰略層面的中日葡三邊關係;3)葡萄牙在遠東的地位,它自1513年起,經過一段在中國沿海與海洋上學習的過程,終於形成了一批獨立的葡亞商人,并在文化層面形成了一個拉丁系的國際(一批傳敎士、特別是葡萄牙、西班牙、意大利和法國的耶穌會士)。

二

對此三因素,值得仔細加以考察。首先是第一個因素,因為它是決定澳門存在并使所有其他因素得以起作用的決定性因素,換言之,是中國國內的生活條件及其對外關係體系,使得澳門能夠生存。

中國是個中央權力強大的國家(北京--“北方之都”),它表現了一種基於家族崇拜和天人合一的社會倫理之上的深厚的民族統一。中國這種統一,又必然產生出一大批各種各樣的文化與社會,產生出帝國中央及其各個邊緣地區的緊張關係。

就澳門而言,有意義的首先是大陸中央同沿海邊緣之間,全國中心(北京)同地區中心(廣州)之間,官僚中心同海商中心之間的緊張關係。

中國在15-17世紀是世界上的生產大國,同時也是一個需要大量白銀和珍奇異物及奢侈品的市場。

具有這樣的力量,又有這樣的需求的中國,在政治上自1368年起,就在“明(即光明)”王朝的統治下,這是對蒙古人的元朝的民族性反應。

在政治上同澳門有直接利害關係因而值得著重指出的一點就是:明朝歷代皇帝都將內部安全當作支配對外關係的主要因素。這種注重民族帝國安全的心態,甚至使得明王朝更為直接地干預經濟領域和地區事務,力圖對私人經濟也加以過問或至少加以調節(尤其是對區域性與國際性的海商事務)。

官方的調節權力這種壓力,有其很明顯的標誌,那就是“朝貢貿易”。作為外界對明王朝予以承認擁戴的表示,朝貢制度,隨著洪武皇帝在位執改(1368-1398),自1369年起,以及隨後又通過多次下西洋(1405-1433)重新恢復了。

這兩次都是中央官方對私人的、地方的、地區性的海商活動加以管束或加以取代的舉措。都是以根本上是政治性與行政性的措施來對一些本質上屬經濟性的機制與活動加以管束。

朝貢貿易政策,企圖將正規的海商關係集中在那些正式承認“中央帝國”的朝貢國地區。朝貢使團接著於1369年自朝鮮、日本和越南前來。1371年柬埔寨和泰國也來了;1370-1390年間馬來半島以及科羅曼德爾的各個王國也來了,諸如此類。

這又是以國內安全為準則的方針。明政權企圖在沿海地區和中國海上創造出一個官方的海運與通商關係架構,以國與國之間的君臣地位為起點,唯有按照這種君臣地位得到允許與承認者方可通航通商。貿易似乎就必須意味著在東亞、東南亞甚至印度洋的某些地區都要對明王朝予以承認擁戴。

明王朝的艦隊,早在1369-1370年就曾到過科羅曼德爾海岸,但最能説明明朝要在印度洋建立國家政權式的海上霸權的企圖的,則是永樂皇帝(1403-1424)期間1405-1433年三寶太監穆斯林敎徒鄭和的七下西洋(也是靠朝貢貿易迫使人家對這種霸權予以承認)。

朝貢貿易政策及由國家派艦隊出洋宣撫的政策,影響了沿海中國私人的、當地的與地區的利益,也影響了南洋及太平洋海外華僑及其盟友們的利益。然而,這種對利潤豐厚而且規模巨大的海商活動由國家加以壟斷或操縱的企圖,并沒有得逞,這一整套經濟活動仍然存在,并以中央國家政權所不承認為合法的形式在發展著。因此,在明代,尤其是在聯繫中日兩國的最為有利可圖的亞太航路一帶,“海盜行為”與“走私”就猖獗起來了。

1430或1432年,明朝中央政權將對日航海通商關係壓縮為每十年朝貢一次,每次兩艘船隻。然而,中日兩國利益集團施加了壓力,使得這一措施未能真正貫徹,因為連官方史料也稱15世紀中葉有過17次日本的貿易使團來華。

但是,自1530年起,雖然實際上禁而不止,但是中國人和日本人之間的海商關係在官方來説是正式禁止了,日本人不再獲准派遣商傳團前來寧波了。要注意,恰恰是自1530年起,尤其是自1542-1544年更甚,葡人就開始在寧波附近的Liampo 〔按:指雙嶼港〕出現了。

葡人自1513年起接觸的中國是遠東的文明中心,是世界這一地區的霸主,近一億人口。它同時又是對東西方任何市場都有吸引力的豪華製品的大批生產者(絲綢、瓷器、傢俱、奢侈品等),又是南洋群島和印度洋的香料及其他產品的消費者(特別是通過廣州的官方通商機構),而且是日本白銀的“吸銀器”。

政治上,中國是一個中央政權十分強大而且多事的國家,但同時又是區域性政權也十分強大的國家。中國有一片活躍的經濟與社會空間,它的沿海地區需要進行有效率的海上貿易,但這種貿易不能危及中央控制這一政策的實質,也不能危及以對外來權力實行自衛為基礎的安全與霸權的優先地位。

16世紀的中國,在航運通商方面,需要在東南亞以至於在印度洋有一個中間人。這個中間人,一方面,在商業上應該是強有力的,但同時在政治上和軍事上應該是脆弱的。他固然要有足夠的軍事力量來保障航道的安全(直到17世紀之前,葡人的炮艦就符合這個要求),但這種軍事力量不應構成對明朝主權的任何嚴重威脅。

就在16世紀上半葉這整段期間,葡人逐漸學會了中國政權的這一套遊戲規則,該世紀中葉起,就顯得自己成了這個意中可取的中間人。

這個中間人越來越成為可取的甚至是受到特別優待的伙伴,因而1522年那道禁止同佛郎機人(對葡人最初的官方稱謂,這個名稱也很説明問題,因為“佛郎”意指火炮)來往的聖旨,到了世紀中葉也祇好在遵旨奉行時變通辦理。

據中國史料記載,1517-1549年,閩浙兩省當局過分認真,武裝了一個艦隊來對付葡人的船舶,但是那些從事海商事業的中國人提出了抗議,終於使一些被俘的葡人獲釋,并在奉行皇帝禁令時創造了一種較為寬容的氣氛。

三

第二個對澳門有決定作用的因素,就是16世紀上半葉逐漸發展起來并且到了世紀中葉已發展成為一個各種利益盤根錯節相互交織的大 子的中日葡三角海商關係。

子的中日葡三角海商關係。

葡人之到達廣東省北部沿海地區,很可能是由於他們增進了同琉球人以及原籍福建而定居於東南亞的中國海商們的關係以及合夥活動。

葡人自16世紀30-40年代起經常前來中國沿海,那些最靠近日本的商業轉運站,恰好同日本白銀開採的增加同時(那是1526-1533年,當時向中國輪出的白銀增加了,中國對白銀的需求也增加了,尤其是1542-1543年,開闢了新的銀礦)。

1542-1543年也是葡人首次航抵日本種子島海岸的年份,而自1550年起,已有駛往日本的定期航班,就在1550-1552年當中,中國的史料提到在廣州的集市與街道上出現了成群的日葡商人,其中的日本人也身著葡服。(3)

因此可以肯定,葡人到中國沿海,早就有一些日本人同來(30-40年代),但祇是由於在30-40年代日本白銀增產和中國對白銀需求增加,才造成必要和可能,使得當時那些臨時的一次性或定期的市場變為更經常更有組織的海商中心。(4)

這樣一個中心,要能使中日兩國的利益集團找到一個解決辦法來保持彼此之間的海商聯繫,這個解決辦法,既不觸犯官方所定下的不准保持關係的政策,而同時卻又能實行一種對中日兩國的生產者、經商者及市場都十分有利可圖的國際貿易。日本倭寇的海盜行為在1540-1565年間曾一度猖獗到了極點,但後來卻減少了。它的滅少,同澳門的興起恰在同時,這不會是偶然的。澳門港口的確立,始於1557年,往長崎的定期航班始於1571年。中國沿海倭寇為患則自1560-1570年間起大幅度下降,原因無疑有戚繼光麾下的中國水師的軍事進剿,但這一下降,也是由於葡人這個國際港口為中日兩國利益創造出的新的因果關係。

日本白銀的增產和中國對白銀需求的增加,是一個根本性因素,使得有可能也有必要在中國海岸上設立一個為這些白銀、黃金、銅、絲綢、瓷器等的通道充當中間人的轉運站。澳門也就成了建立這一海商三角關係的答案。

為甚麼是澳門,而不是廣東省的另一處地方或是福建省或浙江省的其他地方呢?

肯定是有好幾個理由使得蠔鏡澳門作為永久性中轉站經久而不衰。

就葡萄牙方面而言,這個港口的自然條件較佳,它較靠近馬六甲,又靠近廣州出海口(廣州是葡人第一個到達的點,他們最熟悉,而且在廣州有較多的航商夥伴),而且他們有自知之明,深知自己的實力和條件都不足以在這一帶另外找到更為有利的地點(例如伶仃島和台山或南頭港)。

就日本方面而言,蠔鏡澳門是他們在廣州大門口、在廣東的主要港口,“整個中華帝國在此卸下它的貨物”(托梅·皮雷斯語),雖然以往日本同中國貿易的更為傳統的地點也是官方指定的地點,位於更北處的浙江省(寧波)。

就中國方面而言,蠔鏡澳門從戰略來説幾乎可説是一個孤島,其位置與大小均易於控制。廣東省為日本白銀設立一個中轉站,祇會比其他沿海省份即福建和浙江更佔便宜。

在中國海活動的葡商之所以在“蠔鏡”(粵語、是Hou-Keng,官話是Hao-Ching)落腳,在很大程度上似乎也是由於亞洲先前已存在的格局。

過去也曾嚐試過在它處建立經常性的貿易口岸,但未能成功,原因是這些地方要麼是太靠近官方明令禁止同日本人與葡人通商的那些港口城市,例如福建的漳洲與浙江的寧波,要麼是這些地點本身沒有貨物航運的網絡,例如上川島與浪白滘,這兩地曾是廣東省同東南亞聯係的中途站。

而在蠔鏡,早在葡人尚未到來之前,就已經有了一個非正式、非官方的海商網絡,通過作為中間人的琉球王國,將東南亞同日本聯繫起來。現在來了新的中間人,他們就將這個亞洲聯絡網進一步改進,使之擴大到馬尼拉和果阿。

為何澳門成功了,而在中國沿海地處試行建立經常性定居點的嚐試卻落空了,其原因之一,肯定是亞洲原先已有的一筆遺產,即中國海上早已有了一個非正式的區際來往網絡,葡人則將這個網絡加以改進,并把它變成為了一個國際性港口城市。

澳門之所以終於取得了經常性港口的地位,是因為對整個中日葡整體利益是利大於弊。它的相比之下的利,在16世紀末葉的海運與通商實踐中逐步顯現出來,而它由臨時向經常性中轉站過渡,則是日積月累的成果。

四

現在我們再來看看第三個決定性因素。在澳門尚未作為遠西方與遠東交匯的港口城市之前,葡中之間曾有過半個世紀的相互學習過程。

當然,一開頭是彼此幾乎一無所知。葡人1509年在馬六甲開始收集情報,但連當時西方人當中對情況最熟悉的托梅·皮雷斯,也在1512-1515年間認為阿豐素·德·阿爾布克爾克祇消率領十艘兵船就可以輕而易舉地征服“整個中國的沿海”。

在中國方面,對情況的瞭解就更為有限了,他們在20年代認為葡人是自馬六甲與南洋群島的又一個攻城掠地的民族。

最遲從1513年起,馬六甲同廣州一帶的正常海運貿易來往,就已經有葡人參與其中了(若熱·阿爾瓦雷斯1513年乘一艘爪哇船到達屯門島,亦即葡萄牙課本與地圖上的“貿易島”ilha da Veniaga)。

1517年葡人曾試圖建立官方外交關係以充實與擴大現有的通商網絡(托梅·皮雷斯是首位出使中國的西方使節),同時也去熟悉福建沿海。

1519-1520年,西蒙·德·安德拉德率領三艘帆船,在屯門島上建起防禦工事,架設大炮。他在中國土地上執法,對自己的一名水手處以絞刑,批准了購買中國兒童(女奴?)的交易,拒絕向中國當局繳納貨物稅,并且在自己的商業目的未達到之前不准其他商人做買賣。

1522年,一支由馬爾丁·阿豐素·德·梅洛率領的六艘船的船隊抵達廣州水面,但是十四天後被返退出,損失了兩艘船和幾十人。

就在1519-1522年這段期間,印度邦的葡萄牙官方機構力圖在廣州地區創立一個要塞式的商棧,一個海商中轉站,使用的辦法或則是訂約,或則是採取在西印度洋的那套訴諸武力的辦法。

1522年,中國中央政權作出了否定的答覆,一道聖旨,禁止了同佛郎機的接觸。

葡萄牙國家機構或則通過和平外交途徑(1517),或則通過軍事途徑(1519-1522),企圖建立官方關係的框架,但都未果。

但是,自16世紀30年代以後,私人的與半官方的海商關係仍然存在,甚至還有所增長。葡萄牙和中國的史料表明,自1530-1535年起,就在廣東省(澳門/1535,上川島/1550,浪白滘/1542-1549)、福建省(漳洲/1539、1544-1549)及浙江省(寧波/1530,并自1542-1544年起更為正規)的沿海有葡人的正規的或定期的中轉站存在。

這些中轉站,即使到了澳門興起之時,仍然繼續生存。浪白滘在1560年仍有五六百名葡萄牙人,在寧波一帶,直到1588年仍有葡萄牙人做買賣。但是,隨著商業與航運業務日益集中於澳門,而且澳門這個中轉站日益鞏固并可靠,上述的所有那些中轉站都陸續消失了。

澳門不但吸引了中國南方和日本南方的海運、貿易與金融利益集團,而且也使中國海的葡人與葡裔東方人把自己的努力和資源都集中到那裡去。

16世紀40-50年代,葡人分佈在中國最富庶的三個海貿省份(自南至北為廣東、福建與浙江)。

就葡方而言,除了前面已談論過的因素之外,還有兩個情況似乎也對澳門當選起影響。

自1547-1549年,閩浙兩省當局有計劃有步驟地組織了對葡船的追捕。雖然正如我們在前面已指出的,這種追捕後來有所緩和,但其後果業已造成。這些追捕同日本因素的增長究竟在多大程度上有關係,我們不得而知,但幾年之後(1554),同在這兩省發生的事態恰恰相反,葡人同廣州當局卻達成了有關海運通商的某些諒解條款。

達成這一諒解的葡方人物,是喬爾提督列奧內爾·德·蘇薩。喬爾是印度洋的一個港口,它自11世紀起就同中國以及中國的航海者與商人保持著活躍的貿易聯係。

毫無疑問,有喬爾這個地方作為起點來與中國來往,這一點在列奧內爾·德·蘇薩這次取得的通商諒解中起了舉足輕重的作用,這次諒解,使得葡人的處境有了某些變化,中國人心目中的葡人形象也有了某些變化:“為了達成這次和平,他們將我們的名稱由從前稱呼的佛郎機改為來自葡萄牙或馬六甲的葡萄牙人”(5)。

1554年,葡人的航海通商業務集中到廣州一帶來的趨勢已是不可逆轉的了。自1557年起,他們開始冒險試行將這處有季節性的設施暫時加以鞏固,以便使之變成為一個永久性的國際港口城市。

五

如前所述,此三因素是互為依存的,同時又是出自於第一因素的,亦即出自於中華文明在遠東的霸主地位,出自於它的種種內部緊張關係(尤其是大陸帝國中央同海運商賈的邊緣之間的緊張關係),也出自於它的外部關係,尤其是同該地區的第二大國日本(它在16世紀有一千六百萬人口)的關係。

葡人作為得天獨厚的中間人而出現,正是在歐洲向全世界擴張的時代。

在15世紀,全球技術上、軍事上與經濟上的巨大權力,是掌握在伊斯蘭文明與中華文明手中的。但是15世紀,特別是16-17世紀,歐洲向全世界,特別是向這兩支稱霸的勢力挑戰。當時,挑戰的雙方文明勢力,仍然是相對地勢均力敵的,在組織上與技術上相距不遠。東西方關係更是勢均力敵,歐洲的擴張觸及了海岸地區,但對要害中心影響甚微。

16世紀,當葡人到達華南與日本時,他們擁有某些技術上與軍事上的優勢(火炮與船帆),但這個優劣差距并不太大,當不足以在政治上與經濟上使自己的一套遊戲規則生效。

如果是在另外的一個空間,這個優勢本來可以對獲得某種地位與位置起決定作用,但它在遠東這樣的地方就不足以扭轉大勢來樹立任何類型的殖民地局面或不等價交換。

對於現實情況必須心中有數,尤其是對有關的人口與經濟份量必須知彼知己。在16世紀,葡萄牙有人口近一百五十萬,到17世紀約二百萬,而中國則有近一億五千萬,日本有二千萬人口。

在16世紀,在非洲、亞洲與美洲各處海洋與沿岸進行擴張活動的葡萄牙人,加上葡裔,有近二十萬人,到17世紀,有近四十萬人。也就是説,在遠東,區區幾千,也許是五千到一萬名,置身於已有幾億幾千萬人的天地之中。

葡人所擁有的小小的技術優勢、先進的船隻與艦炮,無論如何都不足以克服,甚至不足以超過中國與日本在人口上與文明上的份量。

當時葡人在中國海與印度洋上是歐洲擴張的先鋒。所謂先鋒,既指航海技術與海上軍事技術而言,也指對各地海岸與各處海洋的認識能力與經濟地理行動能力而言。葡人是在東西方之間創造出正規而連續不斷的海上聯繫(好望角航路於1497-1499)的活躍力量。

但是,葡人同其他歐洲人以及亞洲人之間的這個差距是很小的(尤其是在中國海),因為這是一個發展程度與能力大小的差距,而非技術上、經濟上與政治上的制度不同的差距。

因此,在16-17世紀,葡萄牙人、中國人和日本人之間,并沒有本質上的差距,祇有發展程度或高或低的差距,而其文明結構則是相同或相似的(甚至在這方面,在大多數場合,還是遠東的社會與文化略勝一籌),所以葡人并不擁有使自己的遊戲規則佔上風的條件。

正如葡人一樣,隨後前來這個地區擴張的有其他歐洲人(西班牙人、英國人和荷蘭人)也不擁有將自己的條件與規則強加給中國和日本的實力。證明此點的是歐洲人曾一再試圖擬定方案,要在中國海的某個島嶼或省份爭得中轉站,但都落空。

在當時西方與遠東基本上勢均力敵的力量對比格局下,葡人就不得不將就適應一下現狀,帶著自己的種種能力與潛力,投入到遊戲中去,遊戲規則他們雖然左右不了,但是他們逐漸學懂了這些規則,對之加以尊重,并善於從中謀取好處。

在中國和日本的當局與利益集團心目中,葡人顯得較為不那麼陌生,這些蠻夷(這個名稱是他們給我們劃定的文明等級)尚能給他們帶來一些好處和利潤,這些好處也許能抵銷讓這些蠻夷在中國海逗留的風險而有餘。

16-17世紀港口城市澳門的地位,可以作為適當的例子説明葡萄牙人在東亞的處境。

澳門最充份不過地體現了一支航海通商的實力,這支實力雄厚到足以使東方的利益集團感到以它為夥伴會有好處和利益,但同時,這支實力又脆弱,或者不夠雄厚,尤其是在政治軍事方面,因而可以把它扼制在邊界範圍之內,使它受到一些不明不白但又可以由中國勢力來左右的條件的約束。

可以説在16世紀末,其他歐洲人也處於同樣的狀況,但他們卻沒有被看中,成為中國吃偏飯的伙伴。然而,不要忘記,葡人當時在遠東,比之西班牙人、英國和荷蘭人擁有兩個決定性的“優勢”。

第一個優勢,就是他們自16世紀初葉(1509-1513)起,就同當地有了來往,有了認識,有了共同的利益。葡人在東亞的海洋上與貿易中,是最早的一批而且好幾十年是僅有的西方人。葡人航海的優勢,在當地創造了若干結盟關係,打下了一些基礎,這些關係和基礎,一到歐洲人彼此在遠東競爭的時代來臨時,就成了一個決定性的優勢。

另一個因素也同樣有決定意義,而且就澳門而言是根本而又根本的,就是:16-17世紀東亞的葡人,無論就其人數比例或所起作用來看,大都是葡裔東方人。葡裔印度的、葡裔馬來亞的、葡裔日本的與葡裔中國的男男女女,他們由於在文化上、語言上、體型上都接近,於遠東就形成了同其他歐洲人競爭時盡領風騷的優勢。

澳門的處境,體現了一件怪事,就是一個西方人,實力雄厚到足以成為意中可取的伙伴,但實力又不夠雄厚,不足以左右這個合夥關係,因而按照中國的邏輯,也就成為意中可取的伙伴。

因此,并非由殖民壓力或政治軍事實力(葡人起碼自1522年起就懂得了此路不通)而產生的蠔鏡澳門,作為遠西與遠東交匯的港口城市,是由一個葡中日通商互利的過程中產生的(這個過程,我們在有關基本因素的三部曲中已考察了一番)。

澳門這座港口城市,形成為一個自主的自由港,自主的服務站,但又不獨立於中國與葡萄牙中央官方的權力與利益之外。

終16-17世紀,隨著不同時期的輪換,澳門曾是多條海運商道中心。主要航線(運載的是貴金屬白銀和黃金以及以絲綢和瓷器為主的製造品)是:澳門-長崎、澳門-馬尼拉(作為美洲白銀運載船的補充)、澳門-馬六甲(運載的貨物還有香料)以及澳門-果阿(旁及馬六甲及南洋群島)。

如有可能時也旁及馬六甲的次要航線:澳門暹羅、澳門-索洛爾與帝汶、澳門-越南。

這個海上運輸網之所以能運作,是由於有廣州澳門這個河道交通網以及有一些短途的補充性的海上航線與之配合,這些航線沿著中國海岸將澳門同臺灣以及福建省連接起來。

這整個河上與海洋上的貿易網,是以利益與利潤的共同分霑為依據的,對此,中國政治權力的官方中心(北京)是不會覺察不到的。

通過澳門與葡萄牙中間人開放了海運貿易,中華帝國的中央政權也就部份地滿足了中國製造業、商業以及貴金屬方面輸入與輸出的需要。同時,它又對這個表面上的例外在量上與重要性上加以控制,而且總是將它保持在一種前途未卜的地位。

我之所以説這是個表面上的例外,是因為我認為終16-17世紀之世澳門一直是最能為帝國政權的有控制與可控制的開放政策服務的一個機制。

澳門是一件工具,“北京”(北方之都)可用以對中國的商品經濟及對外關係加以緊密的控制。

對國際航運貿易施加官方控制的政策,是通過這個局部的受遏制的口子,按照“鎖國”規則來進行的,這個小口子當然不足以滿足大多數需要,但卻足以滿足地方上與中央權力集團(廣州與北京)的利益,從而緩解有組織的非法貿易(海盜現象與走私現象,尤其是中日之間的)所造成的壓力。

這樣,在16-17世紀,澳門就成了北京對外對內政策的一件有意義的工具。但同時它對廣州以及對廣東省來説也是一筆具有根本意義的剩餘價值,因為廣州和廣東省這一來在珠江三角洲不但集中了通向南邊的各條海上航線(這種局面,本來自13世紀起就已成慣例,起碼自11世紀起就如是了),而且還集中了通向北邊的海上航線,而這些航線在此之前,幾乎是由閩浙兩省一手壟斷的,該兩省當時仍是較之廣東更為發達的關鍵性經濟地區。

中國這三大沿海省份與關鍵性經濟地區之間在海運貿易上的互相競爭,是中國生活的結構性模式之一。不要忘記,葡萄牙中間人是受到這個模式所吸引的,他們在30-40年代曾將自己的海運業務轉而集中到較北的兩個省份,但到了50年代,卻在廣東省落定了腳。

澳門是中國社會與中國經濟各種利益、競爭與緊張關係相互交匯的港口。它又是一個籌碼,可用以調整政治行政的大陸中心(北京)同沿海邊緣(廣州)之間那種亦屬結構性的緊張關係。它是廣州手中一件有份量的工具,用於廣東、福建與浙江三大沿海地區爭奪財富與發展機會的爭鬥。

從葡方來説,隨著時代進展到16世紀末進入17世紀,澳門在航運貿易上的重要性達到了頂點。對於印度邦的官方機構來説,繼那條經好望角連接里斯本與果阿的作為中心海上軸線的航路開闢之後,連接澳門與果阿的航線,就是最為寶貴的了。尤其是有了這條航線,就可以有銅運到印度洋,而且還有絲綢、瓷器、奢侈品等等。

從葡萄牙方面來説,果阿/里斯本方面同澳門的關係,既是政治行政權力同貿易邊緣二者之間的緊張的關係,也是使這些緊張關係得到和緩的一個手段。“葡國本土人”同“澳門土生人”之間每日每時發生的千百次的日常衝突的背後,是中心(里斯本/果阿)同自行尋找自己的生存邏輯與生存空間的一個自主邊緣地區(澳門)之間、官方的政權同私人與半官方的權力之間的實質性緊張關係。

終16-17世紀之世,澳門的主權地位,説明了那些圍繞著這個由該國際港口城市所左右的航海通商網絡打轉兒的種種利益與權力的矛盾複雜性。

它説明了中國中央與邊緣(北京/廣州)之間權力與知識的平衡。它説明了葡萄牙人適應中國方式的能力、充當(東西方之間、中日之間)中間人的能力,同時也有他們善於靠這一個服務網絡謀利與發展自己的能力。它也説明了中國的一套邏輯,即通過一個將中國在東亞的地緣戰略霸主地位予以加強或至少予以保持的方案,來對西方人發生的變化和西方人的前來加以因勢利導。

澳門的狀況及其主權地位,祇能是這一大堆錯綜複雜的矛盾的一個公約數。它的地位祇能是飄忽不定的,這才可以維持并發展私人的、地方的、地區性的與半官方的種種利益的這個多元綜合體。

16-17世紀的葡文獻史料就指出了,這個為亞太地區以及遠西與遠東進行國際溝通與交流服務的自主地點,它的地位是如何飄忽不定與有彈性。

約在1582年,作者佚名的《葡萄牙王室在印度地區擁有的城市與要塞一覽》就指出:“土地屬於中國皇帝,他在這土地上又有自己的官吏徵收稅金,但人們是受葡萄牙王國的法律所統治的”(6)

澳門在被里斯本中央政權命名為“在中國的天主聖名之城”之前四年,它還被認定為在葡萄牙治理下的中國領土。這個治理權實際上是同中國當局分享的(指出了由中國方面徵稅)。

值得記住的是,將澳門的地位稱為葡中分享治理權的中國領土,這種説法,出現在呈交給葡萄牙新國王菲利普二世的一本書中。這本書是手抄的,也就是説,流傳範圍是有控制的,這是因為它具有國事報告的價值。也正因為如此,這本書在16世紀末向葡萄牙國家機構提供了有關葡萄牙在世界擴張的真實而最新的情報。

現在我們可以考察一下一些17世紀產生於澳門的文獻,也是手寫本,這一次則是邊緣地區當局1621年的:“中國皇帝是我們所居的澳門的土地的主人……”(7)這個看法,澳門議事會1637年的一封信,又是手寫的,更進一步明確:“我們在這裡不是在我們自己的土地上,這不是我們征服的土地,與我們成了主人的印度其他要塞不同,(……)我們是在中國皇帝的土地上,我們在此沒有一寸土地,而祇有這座城市所在的地點,這城市雖然是我國國王的,但地點是屬於中國人的皇帝的……”(8)

中央政權(里斯本)説的話,尤其是地方自主當局通過議事會的信説的話,相當客觀而務實地界定了澳門的狀況及主權地位。澳門同亞洲沿海其他港口城市不同,不是一個葡萄牙殖民地。它不是產生於軍事征服或是由葡萄牙當局或利益集團取得的一項政治條約。議事會這個澳門的商人自治權力的關鍵性機構,就界定了這個港口城市是一座位於中國煩土上的葡萄牙城市。它是葡人在一個“屬於中國皇帝”的空間中興建起來的一個自主的實體。

16世紀末-17世紀初,葡萄牙中央與地方的權力中心,對於澳門的真正地位究竟如何,都是心知肚明的,舉出的文獻就足資以為證。

手寫的文字,其傳閱的範圍是有限而且好控制的,因此,最能反映真實情況,尤其是當真實情況涉及像澳門事例這一因經濟上利益巨大而棘手的、成問題的、有戰略意義的事項之時。

手寫的材料是一回事,印成的書本又是另一回事,甚至是恰恰相反的另一回事,因為在那個時代,在某些場合,書本在客觀上是用作宣傳之用或是在理論上為一個虛偽的解釋搭框架,或是為了製造輿論使一個其實大不相同的現實合法化。

就澳門而言,有關澳門的起源、它的主權地位及它在16與17世紀的狀況的重重迷霧,其中很大一部份就是出自於不理解手寫本同印刷本之間的根本差別,(中央/地方)當局的必然客觀務實的報告同以宣傳及統一思想為目的文學與意識形態著作之間的天壤之別。

上面所提及的史料展示了,澳門的主權地位及其狀況,是一種務實的發明創造,即在廣州的海岸的一個小小的半島上實行中葡共同的主權。

我認為前述已表明了這是可行之策。超過了這個限度是不行的,因為葡萄牙人或任何其他西方人都不具有超過這個限度的力量,而中國也決不會自願予以接受。但是,達不到這個程度也不行,因為各方都分霑的利益與利潤不允許達不到這個程度。

因此,我們所面對的,是一種中葡分享主權的模式。這是一種小型的、受控制的主權分享,由中國地方與中央(廣州與北京)當局同葡萄牙人分享,而分享的原因,是這樣的局面帶來的得益遠遠超過了其代價和風險。

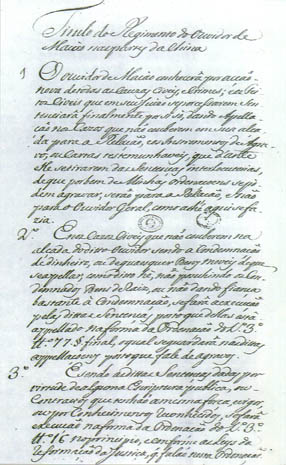

屬於中國一部份的澳門特別法官條例(1587)

里斯本ANTT資料

葡萄牙人,尤其是葡裔亞洲人,他們由於經過了一段務實的學習過程,因而也立了一功,就是説,他們也懂得了從自己方面找到同對方吻合之點,克服了或是壓住了那些可能引起緊張或衝突的焦點問題。

由於航海通商上的務實精神,並且由於葡裔亞洲人形成了一條軟性的或不那麼硬磞磞的界限,澳門就得以按自己最大的限度發展起來。它成了一個新發明的世界遠西與遠東部份的交匯點,而其手段就是共同分享的利益和利潤,這個邏輯,使得彼此的差異能夠共處,并且在某些場合能使差異彼此融合與交織。

澳門在16世紀30年代,開頭祇是葡人經商的又一個臨時與暫時的居留地,是許多當中的一個。但是澳門終於變成了一個非正式的中葡日社會(海運、通商與金融社會)的中心。它的存在逐漸維持了下來,它的地位逐漸獲得了獨特的牢固性與自主性,這個非正式社會的夥伴總是在不斷地更新。

這樣就產生了共享治權的這種做法,這一大發明,它使得澳門從16與17世紀起成了中國的一個特別的自治區。這個中國的特別自治區之所以成為可能,是靠了那個有葡萄牙的、拉丁的、西方的藍本的國際港口城市所作出的貢獻。

六

所以,澳門成了一個地位不明的、以利益與利潤的均衡為基礎的、老是在建設與更新之中的航海通商實體。它是各種各樣的開放的伙伴關係之地,這些關係,是由中葡的利益聯合所左右的,它認識到“全世界是一隻指環,而中國則是指環上的寶石……”(9),這是澳門土生的方濟各修會修士保羅·達·特里尼達德約在1630年説的話。

澳門的文化作用,就不能脫離這個社會與文明根基的框架來設想。除非以澳門的港口城市地位,以它在航海通商方面打下的基礎,以“當地的子弟們”的自主的一體性為出發點,否則,對澳門的文化作用就不可能理解。

澳門在16與17世紀的文化作用,首先就是充當世界兩大極端之間的差異的交匯點。它又是一個過渡地點和學習地點,因為東西兩大極端都在這裡活生生地、經常地現身説法。它是一個迅速培養西方人使之認識東亞世界,同時也迅速培養東方人使之認識拉丁與基督敎的歐洲的地點,我們可以看到後者的一個例子,那就是第一批前往葡萄牙與西方的日本使節,是在澳門學習拉丁文,西方音樂與風俗習慣的常識的(1582-1583)。

這個交流點的地位,使得澳門在文化上為中國起了新鮮事物與差異點的觸媒的作用。

在行為文化層面和大眾層面,有一些這樣的新鮮事物很容易就被迅速納入中國文明之中,例如花生(1516年傳至廣州)、白薯、玉米、煙草、馬鈴薯和番茄。

在日常生活層面,人際的來往接觸,開始使澳門成為一個多語言的社會,可以在口語上與書面上學習與敎授一些相距甚遠、差別很大的語言文字。

大概在1580-1588年間編成的《葡華字典》,就是這一多語言作用的最為明顯的一個表現。

這是一份基本上供實用的詞彙表,有關於飲食、通商、生活的日常用語。也出現一些專門詞彙,特別是在醫藥與天文方面,以及有一批介紹中國人的為人處世方式的單詞。

葡文的詞條,是單詞或詞組,從“aba da vestidura”(衣襟)起,到“zunir”(嗡嗡叫)止,後面跟著是兩豎隔開,分别列出其發音及中文釋義。一共有兩千多單詞,譯得既實際又客觀,為一個西方人在中國生活提供了基本的詞彙,而且也為初步理解中華文明提供了最初步的用語。

這是一件由葡萄牙人、中國人(葡華混血人Tchong-Jen Nien-Kiang)(塞巴斯蒂昂·費爾南德斯,1561-1621,澳門土生)和意大利耶穌會士(利瑪竇和羅明堅)合作產生的集體作品。是一件由那些從日常生活中收集詞語的無名商人和本地人以及那些靠中國文人幫助將收集到的詞語的形式與意義加以整理的耶穌會傳敎士們合作產生的集體作品。

這些一件集體的無名作品,由著名的耶穌會士加以系統化,經多人手抄,由拉丁族人與中國人通力合作,進行這項文化創造。

但是,這本《葡華字典》,通過對漢字的拼音化,展示了澳門的另一個文化作用。

澳門無疑靠發揚已有的遺產而成為各個不同的集團和地區的中國人彼此交匯的地點。因此,詞彙的拼音,時而用官話,時而用粵語及其他方言,特別是福建的方言。

澳門在16-17世紀是唯一的語言交流中心。它是一個得天獨厚的口譯與筆譯的場所,讓澳門土生人能學會粵語這種口語。它也創造了條件,讓西方的飽學之士即耶穌會傳敎士們能問津中國文字。它讓中國人、日本人、朝鮮人能學到拉丁文(當時知識界的國際語文)和以克利奧爾語(這是通商與海上外交的通用語言)形式出現的葡萄牙語。

在語文學習與敎育方面,有必要將大多數人的實用學習與少數人的學習性學習區別開來。很可惜,我們很少掌握到多數人實用學習的書面史料,這種學習幾乎總是到了口譯者起了口譯作用後就消聲匿跡了,但我們知道,這種學習在實際上起了十分重要的作用,那些替懂得葡語和西班牙語的荷蘭人效勞的朝鮮與中國口譯通商事們,可以為證。

在學術性層面,澳門語文敎學的工作,集中在耶穌會傳敎士身上和他們的第一所學院(1571年第一所學校)的人員身上。

澳門這個自治的商人城市,實際上同傳敎士們特別是同耶穌會的傳敎士們訂立了一個讓他們壟斷學術理論文化的協定。就這樣,一個本來擔負着實際生活的文化職能的港口城市,也在學術敎義層面成了一個重要的文化國際中心。

毫無疑問,在這裡,敎會宗敎文化佔據了統治地位,它所起的文化上的作用,在別的城市早已世俗化甚至完全世俗化了(例如醫藥與印刷)。

然而,應該明白一點,就是在那個時代,唯一有條件去回應澳門所提出的挑戰的有組織的知識精英,無疑就是天主敎傳敎團,尤其是耶穌會。就學術文化而言,澳門幾乎在一切方面都是耶穌會士及其他天主敎傳敎士的一件創造物。

我們祇消看幾個顯著的例子。西方科技、哲學是由耶穌會士直接或間接通過澳門傳入中國的。

正是這個港口城市,它生產或接受并傳送出西方的印刷術、新法鑄造的火炮(火炮在17世紀的中國歷史中所起的重要作用并不總是得到正確評價的,例如它幫助明朝增強了自己在邊界的軍力,在陸地邊界上對付滿洲人、〔清朝〕在沿海邊界上對付英國人)、世界輿圖、最早的西方自嗚鐘、西方醫藥及其器械等等。

使澳門得以維持其生存的中葡日三角利益與利潤關係,在文化層面也有表現。當時在澳門印刷的書籍當中,有兩本就是這一點的明證。孟三德神父作的《天正日本遣歐使節團旅行記》,是1590年印刷的,陸若漢神父的《簡明日文讀本》於1620年問世。這是西方的第一本初級的日語語法書,正如西方的第一本中文字典一樣,澳門成了收集與傳授知識的中心。

因此,澳門在16與17世紀所起的文化作用,基本上是文化交際中心、翻譯中心的作用。

宗敎文化雖然佔有主導地位,但澳門的文化產物并不限於宗敎文化,自16世紀70-80年代起,這一點就開始明顯了。

這段時期出版了不少<澳門赴日本航路圖>,指導人們走甚麼路線,甚麼季節起程最為合適:“凡在這場六月季候風期自澳門啟程者……”。在同一時期,經過一批佚名航海商人共同努力,還出版了《航海日記》或《航路指南》,類似《一個葡萄牙領航人自澳門至日本的航行描述》。

約在1583年,或是稍晚一些的時候,一本佚名的《有關中國島某些情況的簡略介紹》問世了,它更是明言申稱:“當從澳門這裡……”。這篇集中介紹澳門-廣州海岸的航海資料,還附有該地區的一張海圖,也是同一時期在澳門繪製的。

還有也是佚名和手繪的航海輿圖,例如約1580-1590年間的《海港地圖集》、1590-1600年間的<澳門形勢圖>,約1643年的<澳門及珠江三角洲形勢圖>,等等。航路圖、航行日記、海情介紹、海圖、勘察記錄等等,例如《中國某些港口的高度》(1600-1610),都説明了世俗人士在文化上也是如何的活躍。這是一種講實際講客觀的文化,重點是航海與通商直接有關的事宜,而在這裡,葡中日的三角利益關係總是起著少不了的作用。

自80年代起,澳門就陸續收集有關例如中國地理、輿圖、航運、語文方面的準確而專門的資訊。

這是一件佚名的、集體的工作,是根據成千上萬次的親身經歷,經過口頭、書面,陸續積累起來的。“我們祇能從報導中得知……”,也就是説,從別人的口頭證辭上得知,這是那份佚名的《簡介》中某處説的。以“在中國這條或那條路上走過的人的經歷……”為依據,對這些資料逐步加以積累與加工。

同時,對這一大堆儲藏起的資料,也逐步進行翻譯與系統整理,譯成為葡文,特別明顯的是輿圖與地理用語(“這些暴風稱為颱風,因為中國人稱大風為tufun”/颱風二大風),這種翻譯第一次通過《葡華字典》取得了系統化的形式。

這種系統化、譯成拉丁文及印刷成書,已經體現了更為廣泛的目的。像1590年在澳門印刷的《天正日本遣歐使節團旅行記》這樣的書,也是耶穌會士孟三德神父與范禮安神父所整理并譯成拉丁文的一部集體作品,是第一部也以西方的國際知識界為對象的作品,將某些在澳門收集到并整理過的有關中華文化的資訊傳到全世界。

這個港口城市的這些最早的文化產品,可以作為例證,説明澳門的文化本性。

這是一個進出口通商實體的文化。是一個在沿海與海上活動的中間人的文化,這個中間人就是一個自主的葡亞混雜的微型社會,它以中國海與東南亞的地方服務網絡為獲利與生存的精義。

由於這一切原因,這首先是一種翻譯文化。是一種以口譯者與筆譯者為依靠的文化,他們通過將中文或日文轉為拉丁系語文,有時也轉為葡文,收集、整理與傳播知識。傳播知識也同時宣揚學説,尤其是散播宗敎的思想和理想,不單是在中國散播基督敎的思想,而且同時也在西方傳播中國的儒家與佛敎的思想。

正是在澳門,自1579年起,羅明堅(1543-1607)一面學習“中國的語言和文字”(利瑪竇),一面開始進行翻譯《四書》的計劃。

直到1583年,羅明堅進行這一個翻譯工作,無疑是得到中國文人的協助的。協助他的説不定就是那位我們不知其名但曾參加編寫那本中文基督敎敎義問答《天主》的文人,該書1581年或1582年初在澳門印刷。此外,羅明堅早期的翻譯練習也大概是從這些年代開始,他當時已經有了一定的信心和學識,敢於投身進行這項工作了。

隨之,1583-1588年,羅明堅在中國繼續試譯《孔子四書》。

回羅馬後,羅明堅以拉丁文出版了《大學》的第一部份,這是儒家的所請《四書》第一部。拉丁文祇有十六行,名為《中國書》(Liber Sinensium),作為“某本關於道德的書”來介紹。

《大學》開頭部份的這一拉丁文翻譯,出現在安東尼奧·波塞維諾的作品《理性學習文選》中,該書1593年於羅馬印刷,於1603年與1607年重印。

值得着重指出的是1593年在羅馬首次印刷了中國經典者作的第一份譯本。是孔子的《大學》前頭部份的節譯。翻譯工作是80年代初期在澳門開始的,所依據的是羅明堅同中國文人的對話。

孔子著作的第一個西方文字譯本誕生於澳門。孔子的第一篇作品的第一部歐洲印刷品是澳門的成果。這是這座港口城市的語言多元化現象的成果。翻譯大約是1581-1582年間在澳門開始的,1593年在羅馬印刷。

孔子著作這次在澳門翻譯,是同《葡華字典》的編纂同時進行的。二者都顯示了16世紀80年代的澳門是東西方筆譯口譯的大中心。另一方面,這份“1593年於羅馬”的印刷品,也是最早在歐洲印刷的澳門文化產品之一。

僅舉出最突出的事例,在16世紀,還有“1595年於阿姆斯特丹”出版的場·海根·范·林斯霍騰《旅行記》中的<澳門航線>、<日本之旅>及<中國沿海的旅行>等寫於1560-1570年的作品,以及“1599年於倫敦”出版的孟三德所著、1590年於澳門印刷的《天正日本遣歐使節團旅行記》中有關中國的部份。

這些世俗的文化作品是一個自治的商業實體所產生的,正因為如此,它目的是為了提供實際的知識,能立竿見影地應用。航海地理學與海圖繪製學,對通商與日常生活是有直接效果的。這種學了就能幹,學了就有本領的知識,也表現在第一本《葡華字典》之中。

這部作品中有大量日常詞彙,但又是耶穌會士參加編纂并起了組織作用,這顯示了世俗文化同敎士文化的交匯。這個交匯是由獲取真正的、客觀的知識的理想所左右的。在這裡,我們又一次看到他們追求知識和本領,以便既能做生意又能傳敎。

耶穌會的知識精英們的敎士式文化產品,通過例如《天正遣歐旅行記》之類的印刷品,將資訊加以系統化與處理,通過當時知識界的國際語文拉丁文,拿到西方以及日本和美洲去傳播。

16世紀末期的這些早期的文化產品,代表了一種世俗的、實用的、基本上是手寫的文化,包含有戰略價值很高的材料,祇有少數專門從事中國海與廣州地區的航運與商業的人才對之感到興趣。

而世俗與宗敎交織的文化,既有條理又實用,將資訊整理得東西方各界人士都可以從中獲益。同時,有條理又有理論性的宗敎文化,也是持客觀態度的,并不忘記實用的價值,這種文化將種種知識收集起來,加以組織整理,通過拉丁文和東方文字的印刷品,也通過中文的印刷品(例如在廣州和澳門用木版印刷的敎義問答),部份地將這些知識傳給西方的知識界。同時,這座港口城市的知識精英還設計開辦學校和敎育事業,作為翻譯與印刷的補充,從最初等的敎育起,到大學敎育止,甚至有一所設在東方的西方圖書館。

世俗文化,總是同敎士的知識精英直接間接地協同的,這是一種翻譯者的、中間人的文化,他們使不同的語言和文明彼此接近起來。

17世紀末澳門地圖

中國第一檔案館藏 (由“Cem anos que mudaram Macau(1995)”一書插圖複製)

17世紀末澳門地圖

中國第一檔案館藏

(由"Cem anos que mudaram Macau(1995)"一書插圖複製)

這個文化際的中心,首先是一個語際中心,一個語言與翻譯的實驗室。是一道將有關世界東端和西端的信息加以蒐集、擴大與傳播的中間橋樑。

這個活生生的翻譯中心,由於擴大了自然界和人類生活的新鮮事物的詞彙,因而直接引起了葡文、中文、日文以及其他語文的某些構造的形成。

這個文化交際中心,是由商人和傳敎士所左右的,也就是説,是由世俗人和出家人、務實者與守敎旨者所左右的。這是諸色人等相逢際會的中心。首先是葡萄牙人、葡亞混血人和中國人,“該地的居民幾乎全是葡萄牙人及其他混血基督徒及當地人……”(10)但也有印度人、馬來亞人、日本人、朝鮮人、非洲人。天長月久,西方人前來的也越來越複雜,首先是拉丁族人(西班牙人、意大利人、法國人),但由於貿易競爭的機遇,也來了英國人、荷蘭人甚至丹麥人……

由港口城市的本性決定的如此複雜的居民成份,使它成為一個得天獨厚的各種思想、價值觀、風俗習慣、語言等等的觀察所的交流場所。

這個文化交際中心,自16世紀起,就成了西方的中國消息來源。澳門當時對西方與對世界來説,在文化上就是一份《中國新聞報》(因此,澳門來往的書信十分頻繁而且十分重要)。

關於澳門的這個充當中國現實情況的發言人與介紹中國給西方認識的介紹人的作用,祇再舉兩個例子。一個是《天正日本遣歐使節團旅行記》,它也是中國與日本文明地理的綜合介紹,1590年於澳門刊印,但是1592年在亞速爾群島附近的“天主聖母號”上被英國人繳獲。1599年該書有關中國的部份由拉丁文譯成英文出現在哈克魯特〔Richard Hakluyt,1552-1616,英國地理學家-譯註〕的《主要航行記》一書中,題目是“有關中華帝國的精采論文”。

在墨西哥,阿隆索·桑切斯以他在澳門短暫逗留的見聞(1582-1584)為依據,1587年向耶穌會士何塞·德·阿科斯塔提供了有關中文語言結構的資料。到1590年,就在塞維利亞印出了何塞德·阿科斯塔的《印度諸島自然與精神歷史》一書,該書的第六卷第五、第六章談的就是中國的文字與文化。

對這兩本在歐洲用英文和西班牙文印刷出來的書,澳門都功不可沒。這個功勞來自它的多元化地位、它作為世界東西方交匯點而起的文化交際作用和它在蒐集與擴大有關中國的信息當中起的作用。

在文化方面,澳門由於它的多元性,在16與17世紀,是遠西與遠東,通過彼此的交匯,甚至通過異中求同,彼此學會了如何作為一種文明而生存并創造文明(全球文明)的主要場所。

陳用儀譯

【註】

(1)“除了廣州港外,這另一個稱為蠔鏡的港口,距離為陸路三日之程,海路為一日一夜之程,它是琉球人及其他民族的港口。“托梅·皮雷斯:《東方誌》,A. 科爾特桑編,科英布拉,第一卷,科英布拉大學,1978年,頁368、369。

(2)關於日本的航海通商網及琉球王國所起的中間人作用,見C. 馮·弗爾舒厄爾:《日本對外貿易的肇始至16世紀》,巴黎,梅松納夫,1988,特別是自101頁起。

(3)見W. 羅伯特·烏塞利斯:《澳門起源》,澳門,海事博物館,1995年,頁24中轉抄的約1564年的《日本一鑒》。

(4)當時有無日本人參與其中尚不能確定,這從他們的中間人琉球王國的動盪中可見,當時琉球人為了進行東南亞的香料貿易,從馬六甲前往北大年,此事1536年瓦斯科·卡爾沃在一封寫自廣州的信中曾提及,見《中國事態彙報》,R. J蒂諸編,里斯本,第一卷,國家出版社(Nacional),1989,頁55。

(5)列奧內爾·德·蘇薩1556年1月15日致路易斯·埃杜阿爾多·儒爾丹·德·弗雷塔斯的信,葡萄牙史檔案館,第八卷,里斯本,1910年,頁210。

(6)《葡萄牙王室在印度地區擁有的城市與要塞一覽》,F. 門德斯·達·盧斯編,里斯本,海外歷史研究中心,1960年,第75張,其葡文我們已將之現代化。

(7)<關於本市答覆的決議>,1621年2月3日,阿儒達圖書館,49-V-5,第350張。

(8)《澳門市議事會的信》,1637年12月24日,東坡塔國家檔案館。印度來文,41,第221張。

(9)保羅·達·特里尼達德修士:《對東方的精神征服》,菲利斯·洛培斯編,里斯本,海外歷史研究中心,1962年,第一卷,頁51。

(10)《葡萄牙王室在印度地區擁有的城市與要塞一覧》,F. 門德斯·達·盧斯編,里斯本,海外歷史研究中心,1960年,第75張。

*Luís Filipe Barreto,里斯本大學文學院歷史學學士(1978),葡國文化博士(1992),葡國紀念地理大發現委員會成員(1988-1989),自1992年起任里斯本大學文學院敎授,為地理大發現文化重要著作家之一,曾發表過多種論著以及有關澳門史的文章。