有聲電影引起澳門激動不已(1930-1931)

我們很少提及澳門的無聲電影時代。但是在我們論述有聲電影之前,將對澳門20年代末和30年代初兩年的情況作一詳盡的敘述。

1927年,澳門普遍洋溢著一股樂觀的氣氛。整個世界繁榮的光輝映照此地。外港碼頭尚未顯示出喧囂的蠢動:領導人的報告早已預計到沿岸船隻的繁忙,簡直有夢想不到的壯觀場景。捕魚業欣欣向榮。港務廳注冊的船隻有千艘以上。人們開口必談澳門的現代化,將它從中國內陸閉塞的孤立狀態中解放出來,變成一個美國式的充滿活力的都市。

這種樂觀主義以首次亦唯一的工展會組織形式開幕而實現。這次盛會在望廈舉行,大概的位置就是現在美副將大馬路公職人員住宅區,該處曾有一個小池塘。澳門企業家在這次展覽會上顯示了實力。據當時人說,工展會給澳門及組織者爭得了榮譽。

我們衹回憶遊樂的部份場景。那裡有轉椅、過山車、旋轉木馬,數不勝數的射擊棚和其它可以贏取小禮品及糖果的遊戲。池塘可供情侶划船遣興。

在當時的情境下,工展會是一曲凱歌,切切實實令澳門獲得新生。工展會和大容量港口標誌著澳門一個新階段的開始。在這次騰飛中,還有著歡快的感覺,就是澳門會以兩座現代化酒店的興建作為旅遊開發地,這兩座酒店是里維拉酒店(Hotel Riveira於1928年2月13日開業)和總統酒店(President Hotel),後者是澳門第一座摩天大廈,亦在該年夏季開業。總統酒店大廈矗立在“勝利”(Vitória)電影院前面的荒地上,在一個居屋不超過兩三層的城市,給人留下了深刻印象。它那壯麗的景象在1928年4月21日成為“祖國”的一個標誌。

總統酒店(President Hotel)

“酒店即將開業,這是殖民地最重要的日子。這是澳門第一座摩天大廈,高196英尺,長96英尺,寬96英尺。這座大酒店有78間客房分佈於1樓、2樓和3樓,每層28間,將悉作豪華裝修,全部可以容納150人。4樓將作為餐廳,5樓為茶室和平台式花園。6樓用於440座的電影放映室,7樓為露天音樂台。酒店的建築費用大約500,000美元。窗戶、正門和框架均用優質的柚木製成。該酒店中,電力扮演著一個重要角色,廚房配有現代而經濟的電器。通風、加熱和冷凍設備等等均用電,這些電器均在MELCO公司購得。酒店的電梯由MELCO 公司負責安裝,立即可以使用。電梯運行速度是每分鐘200英尺即每分鐘60米,并為直上5樓的食客配備一部專用電梯。”

酒店稍遲啟用另一個名字,即“中央酒店”(Hotel Central),“是為葡萄牙殖民帝國最高的酒店”,發展商在宣傳資料中如此斷言。“總統影院”的放映稍有艱辛,放映無聲電影且大部份是中國片,質量低劣。放映室後來以中央酒店“卡巴萊”(歌舞咖啡廳)而聞名,其最輝煌的日子是太平洋戰爭期間。

《弗蘭肯斯坦:一個製造怪物的人》(1931),這是有聲電影初期令澳門公眾驚恐的一部影片。

另一座相當宏偉的大廈正在建築中:這就是位於市政廳廣場的郵電大廈,在當時,這座大廈可謂壯觀而完全現代化。那時,沒人指出它那沉重的側面毫無任何確定的建築風格,會與市政廳大廈的正面形成鮮明的對比,甚至與廣場上其它滿是騎樓和陽台的建築形成反差,直到今天,人們才承認它自有一種風采。

這種被致富之風鼓動起來的樂觀主義保持在與這種樂觀精神相一致的實踐中。其它措施行動可以舉出1928年11月11日通往氹仔島海底電纜的啟用。幾天後,即11月19日,電訊公司的天線電報業務開始服務,設於新大廈2樓,開業之時總督在場。

同時還安裝了自動電話中心,於12月8日啟用。電話成為又一個引人注目的事物,對很多人來說是頗引以為傲的理由。啟用儀式進行之後,《澳門報》(Jornal de Macau)刊登了立即可以使用的電話名單,讓我們轉引其中一些號碼如下:

623:德爾菲諾·里貝羅·儒尼奧爾--水坑尾街3號。Ribeiro Júnior,Delfino-Rua do Campo,n°3.

637:費爾南多·盧德里克斯(辦公室)--卑第巷。Rodrigues,Fernando(escr.)Travessa do P. e Narciso.

720:阿里那·德·索薩·費爾南德斯·盧德里克斯--灰爐斜巷2號。Rodrigues,Alina de Sousa Fernandes-Calçada do Bom Parto,n°2.

731:達米安·盧德里克斯(辦公室)--荷蘭園大馬路93號。Rodrigues,Damião (res.)-Avenida Conselheiro Ferreira de Almeida,n°93.

738:恩里克·諾拉斯科·席爾瓦(辦公室)--新馬路。Silva,Dr. Henrique Nolasco (escr.)-Avenida Almeida Ribeiro.

801:澳門電力公司(通訊處)--龍嵩正街。Macao Electric Company(Secção de Informaçães)-Rua Central.

815:里維拉酒店--南灣街。Hotel Riviera,Rua da Praia Grande.

816:戴新利--米糙巷。Tai San Li-Travessa do Soriano.

835:巴拉第斯·德·達美斯--南灣街。Paradis de Dames-Rua da Praia Grande.

943:謝萊斯特·美內澤斯--荷蘭園大馬路93號。Menezes,Celeste-Avenida Conselheiro Ferreira de Almeida,95-B.

體育方面則活動頻繁。球場上開始訓練為澳門爭得巨大榮譽的一代優秀曲棍球手。足球的水準則由阿耳戈英雄隊(Argonauta)、黑豹隊(Tenebroso)隊和聯合娛樂公司隊保持。但是,隨著民間和軍隊的網球賽以及上海-澳門網球大賽的開展,網球則風行起來。

上海-澳門的網球大賽在1929年11月底舉辦。這次大賽本身並非兩個城市之間的競賽,因為所有的訪問選手在幾乎所有的比賽中均和澳門的球手作了搭配。上海的球手是特爾瑪·古拉素(Telma Colaço),拉烏爾·加那瓦羅(Raúl Canavarro)(上海冠軍),哥頓·林(Gordon Lum)和保羅·江(Paul Kong),後兩人代表中國參加“戴維斯杯”賽。澳門的選手參加過民間網球賽,他們是埃米利亞·菲格萊托(Emília Figueiredo),唐·若奧·德·維拉·弗蘭卡(D. João de Vila Franca)(葡國冠軍),約瑟·瑪麗婭·德·桑納·費爾南德斯(José Maria de Senna Fernandes),安東尼奧·麥羅(António Melo),拉烏爾·沙維埃爾(Raúl Xavier)和阿爾伯特·喬治(Alberto Jorge)。競賽的挑戰不僅在於全力以赴,更在於表現出來的體育精神。最令人難忘的一場比賽是葡國對中國的角逐,一方是拉鳥爾·加那瓦羅和唐·若奧·德·維拉·弗蘭卡;另一方是參加過“戴維斯杯”的中國選手。經過激烈的爭奪後,中國取勝了。

訪問選手深知澳門待客之誠,抵埠伊始在位於黑沙環的網球俱樂部受到款待,在此進行了一些友好的接觸。第二天到唐家(中國)作了一次遊覽,那是離澳門50公里遠的一個漁港。比賽在民間網球俱樂部一連進行了兩天,以里維拉酒店一席豐盛的晚宴作結。之後受軍事網球俱樂部、海軍網球俱樂部等之邀,選手們又在澳門滯留了幾天。最後,有一場中葡對賽,以同樣的選手組合出戰,惡戰又以中國的勝利告終。

30年代的澳門Dr. João Loureiro私人珍藏

在這個時期,對體育的高度尊崇還體現在其它的活動中。這便是始於20年代下半期的自行車比賽熱潮,除非是記錄出現錯誤,這種熱潮是由“祖國”體育運動中心來推動的,這個中心主要由港務局的人員組成。澳門自行車運動的中心人物是儒利奧·A·班托(Júlio A. Bento),被人稱作“黑木”,是那時所向無敵的冠軍。

郵電新廈(1931)

澳門那年舉行的最大的自行車賽是澳門-唐家-澳門100公里賽。比賽在葡國國慶日即10月5日進行,有12個在總督府注冊的運動員參加。從《澳門報》上,我們知道某些選手的名字:儒利奧·班托,比埃德羅·哥倫布(Pietro Colombo)(意大利人),當時的中學校長之子卡洛斯·博爾傑斯·德爾加多(Carlos Borges Delgado),曼努埃爾·盧德里克斯(Manuel Rodrigues),曼努埃爾·古雷亞(Manuel Dias Correia),此二人均為駐澳守軍軍人,薩馬爾·漢(Samal Khan)(摩爾警官)和弗蘭西斯科·平托(Francisco Pinto)。

澳門中央大酒店(1931)

儒利奧·班托,這位常勝將軍在比賽一開始就遇到不幸。在加思欄公園轉彎之處跌了第一交,因修車和擦傷而落後,隨之又飛奔起來,來到唐家時已遙遙領先於他人,離第一名只差幾分鐘的距離。返回的路上,在下柵跌了第二交,之後他全速行駛并只差一分鐘之路就可趕上前邊的人了,離開古鶴(Ku-Oc)時摔了第三交,將自行車摔了個稀爛,只有退出比賽。

30年代澳門操塲上的運動場景 若奧·羅雷路博士藏

第二次100公里大賽在11月11日停戰紀念日舉行,不幸的命運再一次落到儒利奧·班托身上。這次有14個選手參賽,他一路領先,狀態良好,信心十足,但是在古鶴(Ku-Oc)這個他命中的剋星,他發生了意外而退出比賽。這次是曼努埃爾·盧德里克斯獲勝,曼努埃爾·迪亞士·古雷亞獲第二名,贏得全體駐守部隊一片歡呼和掌聲,一直喧嚷到南灣總督府。

此後這類大大促進澳門和“中國内地”的友好關係的比賽再也沒有機會重演,對這兩次活動的實現,兩地政府給予了全力合作,提供方便。

在後來成為跑馬場的開闊場地上,進行了早期的賽馬活動。那時既無“澳門賽馬會”(Macao Jockey Club),又無壯觀的賽馬跑道。賽道界線都是臨時劃定的,可是卻倡導了體育精神,尤其是鼓動英國人的趣味,他們將賽馬從香港運至,費用極高,僅僅為了滿足賽馬的樂趣,那種熱情和現在參加格蘭披治汽車大賽簡直一模一樣。

曲棍球於1929年底立足,每星期天舉行比賽,在偉大的體育家丹·菲力蒲·奧·高斯達(Filipe O′Costa)的指導下,澳門一直常勝不敗,他身上那種誨人不倦和天賦奇才的精神給他的“孩子們”傳達了一種極高的體育運動觀念,這種觀念在今天早已被忘得一乾二淨。

樂觀的氣氛和對未來的經濟的信心在那一年依然持續有增無減。灣仔中國海關關長6月份的報告令人全面看好而富於鼓舞性。報告中提到了澳門處於發展中的多項工業,并指出了賽馬的重要性,儘管是自發性的,對旅遊業卻有極大價值。更為激動的是8公里長的澳門-石歧公路第一路段的開工,公路由工務處建築;鄰區的路段和當地政府合作,3月18日,巴坡沙總督在場舉行開工儀式。

這條碎石路對澳門經濟及其與“内地”的貿易關係起了決定性作用。歧關車路有限公司以十幾部車開闢了通往石歧的路線,運載著消夏避暑的客人和獵手穿梭往來於關閘兩地,尤以星期六和星期天更見繁忙。這些人組織野餐,圍捕石雞和鷸鳥,或在河流溪澗的中央垂釣。

我們依舊可以回憶起這些遊歷。我們探訪過許多地方,名字幾乎家喻戶曉:前山、翠微、古鶴、唐家、荔寨(Li Tchai)、石歧、黃茅石、溫泉和翠亨--孫逸仙故鄉。我們的記憶中有路上的美味糕點,大榕樹婆娑搖動的蔭影,隨風彎曲的竹林,鼻孔露在外面全身浸在稻田渾水中的水牛,有穿過小石橋向我們微笑的農夫,還有稻穗成熟發出沁人心脾、薰蒸欲醉的氣息,一路上伴隨著我們。那是多麼美麗的生活呀!

那一年,澳門剛剛開展的旅遊業有一個引人注目的舉動。9月21日,氹仔北安海灣“翡翠宮”海邊泳場餐廳開業,這個餐廳隨著填海工程消失了,位置就在新澳氹大橋的結束處。那次開業有上百人參加,他們是乘坐“翡翠號”快艇到來的。這條快艇是專門為迎送參加開業嘉賓而特別在船廠訂做的。從澳門須從加思欄彎的石階碼頭出發。

泳場餐廳的位置非常怡人,海水非常清潔,尚未被周圍污染,而茂密的七潭森林就在它的上面,海水輕柔地拍打著海岸。

1929年那個金色的秋天,當時的人說去“翡翠宮”是一種時髦。組織聚會,美式晚餐,并有若奧·弗蘭克(João Franco)爵士樂隊助興。如沒有婚禮舉行,伴著<我會在夢中同你相聚>(I′ll See You in My Dreams)的歌聲和Ora Sorriento的男高音,明月之下,寬廣的海面銀輝閃閃,中國式帆船張滿了帆,無聲地行駛在水上,陶醉在不知疲倦的捕魚工作中。

我們的祖先們是多麼會玩呀! 那種揮之不去的樂觀精神,良好的安排和簡樸而低廉的生活轉移了現實那令人傷心的注意力。國際上發生的一切似乎并未觸動這塊土地。對中國中央政府和各地諸侯之間展開的內戰,也視而不見。所有的人對這些喋喋不休的內爭,對這因仇恨和野心的膨脹引起的流血已經習以為常,儘管這使一個偉大的國家陷於貧困和屈辱之中。

最令人吃驚的是當時竟無一家報刊公佈有關10月黑色的星期二紐約股票市場大崩潰的消息。更未報導由此引致的自殺和危機的消息,這正是大蕭條的根源。香港和澳門離得太遠了,而繁榮又是一種確實的東西,沒有理由庸人自擾。

30年代澳門的足球運動Dr. João Loureiro藏

在這種環境之下,無聲電影,這個曾產生驚人作品的藝術已經日薄西山、氣息奄奄了,澳門則尚未意識到這一現實。人們喋喋不休地侈談新近發明的有聲電影。香港為King’s和Queen’s戲院奠基,并出現採用新模式的計劃。

對於沒有多少知識的人來說,有聲電影是20年代末所取得的一項神奇發明。這一點沒錯。動作影像配音同步化的最早嘗試是在1894年之前。在那個已經遙遠了的年份,Thomas Alva Edison成功地試驗了他的“活動電影放映機”,這個放映系統利用耳機收聽聲音。這不過純屬好奇,就像稍遲製作出來的“有聲活動電影機”和德國人Carl Laemmle的“同步有聲電影機”和“配聲電影”一樣。

1921年,D. W Griffith這位偉大的電影導演,導演過電影《一個民族的誕生》(The Birth of a Nation),他是使電影提升到藝術門類的人物之一,使用一種叫做“Photokinema”的技術,錄製了《夢之街》(Dream Street),膠卷長達200英尺,當然裡面有許多缺點。他在紐約的“城市大廳”(Town Hall)放映了影片,人們向他的革新表示祝賀,但這一次他的企圖也不過是為了好奇,沒有人想利用這一成果進行商業開發。

但是,這意念終被採用。由桑姆(Sam)、哈瑞(Harry)、傑克(Jack)和阿爾貝特·魏爾納(Albert Warner)幾兄弟組成的魏爾納兄弟公司同比爾實驗室(西部電力公司和美國電話電報公司的共同產業)合作,試圖將有聲電影商業化。他們發明了“維太風”(利用唱片錄放音的有聲電影系統)用於約翰·拜雷莫爾(John Barrymore)的無聲電影《唐·璜》。這依然是背景音樂,由紐約愛樂交響樂團演奏,亨利·哈德利(Henry Hadley)指揮。可以聽到喬爾萬尼·馬蒂涅里(Giovanni Martinelli)和馬利安·特雷(Marian Telley)這兩位“都市歌劇院”裡首選歌唱家的歌聲,並有合唱團伴唱。電影的放映引起了轟動,但仍舊只不過是一種試驗,因此,只邀請了幾百名嘉賓觀看。

巴坡沙和海邊馬場區住宅(1932)

電影業普遍沉迷於無聲電影的輝煌中,對有聲電影的商業成績持懷疑態度。有些譽臻峰頂的演員和導演,對有聲電影公開而恣肆地表示輕蔑。

然而魏爾納兄弟孤軍奮戰,固守不渝,1927年10月,在《爵士樂歌手》(Jazz Singer)一片中,奧爾·喬爾森(Al Jolson)不僅僅是在歌唱,簡直就是面對幾百觀眾在交談和講話,他同奧珍妮·巴沙烈爾(Eugene Bassarer)合演,後者飾其母親。這是電影業的歷史性時刻。

現在,有聲電影不再遴選和限制觀眾的數目,而是為廣大公共放映,他們極感震驚和激動,簡直是目眩神迷。演員的聲音清晰地響在觀眾的耳邊,就像是站在他們的面前一樣,活生生,有血有肉。奧爾·喬爾森一時之間成了家喻戶曉的名字。魏爾納兄弟再接再勵,與同一位演員合作,於1928年公演了《歌痴》(Singing Fool),這是一部部份有聲的電影。當奧爾·喬爾森抱著垂死的兒子(戴維·李飾),唱出令人難忘的《親愛的孩子》(Sonny Boy)時,公眾感動得流下眼淚。

這給其它電影製片公司帶來深深的震動,福克斯電影公司(Fox)在威廉·福克斯(William Fox)充滿活力的領導下,追趕新潮流。他們將計劃製作或正在製作的無聲影片全部歸檔,發明了一種“有聲電影”系統,用於電影《四惡棍》(Four Devils)(Janet Gaynor,Charles Morton,Naney Deixel和Barry Norton 飾演),這仍是一部部份有聲影片。電影票銷售一空,獲得驚人的成功。

魏爾納兄弟公司再接再勵,1928年7月15日公演了第一部完全有聲的電影《紐約之光》(The Lights of New York)(Curtiss Landis和Helen Costello飾演),緊接著,放映了《Disraeli》(George Arliss飾演)。麥德羅-葛德文-梅耶電影公司(Metro-Goldwin-Mayer)用電影《瑪麗·杜根的審判》(The Trial Of Mary Dugan)(由Raymond Hackett,Norma Shearer飾演)和《X夫人》(Madame X)(Buth Chatterton,Raymond Hackett飾演)加入競爭的行列。環球影業公司(Universal)則以其第一部製作應戰。這就是聞名遐邇的《演出船》(Show Boat)(Joseph Schilkraut,Laura Laplante飾演),在我們看來,在演員的素質上這是最好的一部影片。該片仍然只是部份有聲,裡面Jerome Kern的音樂和歌曲不脛而走,風行全美,使作曲家一舉成名。

30年代澳門外港碼頭情景Dr. João Loureiru藏

總督府(1930)

1929年以大量的有聲電影製作為標誌。這也是最後一部重要的無聲電影誕生的一年:M-G-M電影公司製作的《吻》(The Kiss),在這部影片中格萊塔·嘉寶(Greta Garbo)的演技真是登峰造極,而美中不足者還是因為“無聲”。30年代尚有兩部突出的無聲電影佳作,這就是1931年的《城市之光》和1938年的《摩登時代》。這兩部影片應列為無聲系列的例外,不僅因為是由卓別林製作,更因為已全部配上了聲音,不能被歸入無聲電影的時代。

傳統學派的演員和導演開始驚惶失措。“有聲電影”的製作要求新方法,新的表現藝術,而其中聲音的作用佔首要地位,取代了面部的誇張表情和動作的模仿。在一片混亂之中,演員們開始學習對話,進行特殊的訓練以便使嗓音得以傳真、開發和改良。這也是無數江湖騙子大肆販賣嗓子藥和進行奇驗治療的時代,對缺乏指引的演員收取高額費用。一種電影形式向另一種電影模式適應的過程是令人吃驚的,對有些人合算,而對另一些人則釀成悲劇。

1930年的新馬路Dr. João Loureiru藏

市政廳廣場(1930)Dr. João Loureiru藏

在無聲電影中基本上默默無聞的一些演員,則登上有聲電影一流明星的地位,如Gary Cooper,Clark Gable和 John Wayne。有些演員在有聲電影作了嘗試,卻適時而退,保全了聲名(如Norma Talmadge和Gloria Swanson),不想勉為其難而追隨時代。另一些演員保有相當的擁躉,但明白有聲電影不屬於他們,於是退出影界,如Clara Bow,Renée Adorée和Laura Laplante。有些人根本不想去碰有聲電影,乾脆放棄演員生涯,自甘寂寂無聞。少數演員維持著無聲電影的牢固地位,如格萊塔·嘉寶Greta Garbo,這位無聲電影的“女神”,在電影《安娜·克里斯蒂》(Anna Christie,1931)第一次講話時,其聲譽仍舊完美無損。有的演員的名望受到致命的威脅,徒勞而悲壯地鬥爭以挽回失去的地位,這便是John Gilbert 的慘痛例子。

《唐·璜》劇照 本片為有聲電影最早的影片之一,引入莫扎特歌劇片斷

John Gilbert這位消逝的勇者,是電影界最偉大的偶像之一。1928年,這位《人與魔》(The Flesh and the Devil)和《大閱兵》(The Big Parade)的偉大演員,年收入100萬美元,在當時確確實實是一筆天文數字。他是無聲電影的“大情聖”,而他和Greta Garbo 真實或虛構的愛情故事在所有的電影刊物中被傳播。他是熱情而大膽的男性品格的化身。在無聲電影衰落的時代,沒有一個浪漫的少女不在等待他,至少,等著收到他一張照片。

我們不清楚電影界是如何接受新的轉向的。然而,很確實的是M-G-M電影公司為他編製了5部有聲電影,當時,他的聲望則如岩石般屹立不倒。然而,沒有人想得起來,甚至連演員本人也沒想到,是否具備生理上的優勢以爭取觀眾,他缺乏在有聲電影中致勝的基本素質--嗓音。他的嗓音尖銳而微細,這種虛弱的聲音既無法同他面部充滿生氣的外形相聯繫,又無法同他男子漢的形象相襯托。

他主演的第一部有聲電影《輝煌的夜晚》(His Glorious Night)成為議論的中心。Gilbert要在電影上講話了! 那些“影迷們”在售票處排成長龍就為了第一手得到傾聽這位備受愛戴的偶像講話的最高快樂。可是,在那黑暗的放映大廳中發生的則是可怕的失敗。他的男高音簡直是“蒼白的”、無力的魘病的聲音。這造成了一種驚人的失望,“影迷們”不肯原諒他。這次聽到的不是發自內心的讚嘆和掌聲,聽到的是一片噓笑和嘲弄聲。

Gilbert不相信自己被有聲電影清除出去了;而在第二部有聲電影中,他的名字列在第二位,在Wallace Beery之下,而這是當時毫無出色表現的演員,可以說這是一個不祥之兆。他再次失敗,這使Metro公司的製片人大為不快。他們中止了合同,慷慨地付給他答應的100萬美元。高傲的Gilbert拒絕并堅持完全履行4年期的合同。Metro公司讓步了,卻殘酷無情地主宰了他的命運,只讓他演成本低、大批量生產的電影,這樣風險就降到了最低。這位被貶謫的偶像不能接受,憤怒狂吼,指斥謾罵,哀求乞憐,最後卑躬屈膝。他去看醫生和江湖術士,全然無望,他的嗓音無法改變。

現在,人們輕視他,那些過去曾對他大肆吹捧請求他開恩主演一部影片的人們,當著他的面將他拒之門外,Gilbert成天借酒消愁,成為電影製片公司長長的走廊上一個令人感慨而孤獨無依的人物。在電影製片公司之間進行的殘酷競爭中,沒人可以冒險讓他擔任重要角色。只有嘉寶和他維持著一種忠誠的友誼。電影公司在影片《克里斯蒂女皇》(Queen Christie)中讓她擔當克里斯蒂女皇這個威名無比的角色,她堅持在演員中一定有Gilbert。他的嗓音再次出賣了他,而此片在財務上全面失敗。Gilbert成了一個多餘的、病態的人,繼續不斷地掙扎,儘管結果令人氣餒。現在,就連嘉寶,就算她全身散發著榮耀和尊崇,對他也已無濟於事。1934年,他接受了《討厭海的船長》(The Captain Hates the Sea)一片中的十分無足輕重的角色。他不再需要以一個浪漫而可愛的男人來現身了,不過是扮演一個酒鬼記者的角色(根本無須扮演,因他本人即是酒鬼),他的演出真是維妙維肖。我們不知道對他的職業生涯會產生什麼後果,不久他去世了。從這個悲慘的事實中流傳出他因抑鬱而死的傳說。

喬治·艾里斯(George Arliss)在電影《Disraeli》主演澳門看到的最早的有聲電影之一,為電影史上獲頭幾屆奧斯卡獎的影片。

奧爾·喬爾森(Al Jolson)主演《爵士歌手》

《爵士歌手》廣告上有奧爾·喬爾森劇照

讓我們再回到前面,我們說過,1929年是電影界決定性的一年。沒有人容忍無聲電影。人群湧至電影院僅僅為了享受聽覺的愉快。甚至連電影的品質都不去談論。這一年,僅僅在美國就有5000家擁有新系統的影劇院。

我們不去詳列所有的早期有聲電影,僅提及其中一些曾給觀眾留下難忘的震憾力的影片,不僅因為它們名垂電影藝史,更因為是有聲電影:

《Sunny Side Up》(Janet Gaynor和Charles Farrell飾演),《RioRita》(John Boles和Baby Daniels飾演),《沙漠之歌》(Desert Song)(John Boles,Carlotta King飾演),《愛的巡禮》(Love Parade)(Maurice Chevalier 和Jeannette MacDonald飾演),《顛倒世界》(The CocKeyed World)(Edmund Lowe,Vitor Maclegan和Lupe Velez飾演)《流浪情人》(The Vagabond Lover)(Rudy Valee和Sue Ann Blane飾演)。

《城市之光》劇照查埋·卓别林同海洛(Jean Harlow)主演卓別林是20年代末電影界的巨匠之一主演《大堂天使》(Hall′s Angels)一舉成名

有聲電影第一次使背景音樂(sound track)的引入和擴充成為可能,之後,則是音樂影片,主要是喜劇片。這個類型的電影在早期贏得了一種無以倫比的聲望。

公眾對這神奇的幕上景觀著了迷,銀幕上,演員、合唱隊和舞師以數學般的準確伴著爵士樂顫動的和音歌唱、起舞并用腳踏節拍。

1929年,觀眾們都該被稱作“音樂狂”。上映過的電影,裡面的歌曲第二天就流行開來,在所有人的口中哼唱著。誰能忘記Janet Gaynor在電影《Sunny Side Up》中唱的<若我描繪你>(If I have a talking picture of you)?或是Dixie Lee在《Fox Follies of 1929》中悠揚地吟唱的?或是Rudy Valee在《流浪情人》(The Vagabond Lover)中深情地唱出<如你是獨一無二的姑娘>?又有誰能忘記聽到作曲家Nacio Herb Brown的<雨中曲>時的感受呢? 這首歌在《1929年好萊塢巡禮》(The Hollywood Review of 1929)中,由Brox Sisters、Buster Keaton、Marin Davies、Joan Crawford和Georye K. Arthur第一次唱了出來。

毛里斯·謝華里(Maurice Chemlier)和簡耐特·麥克唐納(Jeanette MacDonald)演出《愛的巡禮》大獲成功

讓我們舉出我們時代最優秀的音樂片,它們在當代人的腦海中永不磨滅:《1929年音樂之路》(Broadway Melody of 1929)、《Fox Follies of 1929》、《1929好萊塢巡禮》和《Show of Shows》。1930年,令人難忘的《爵士王》(King of the Jazz)公映,由Paul Whiteman主演,有上百演員和優美的樂隊參演,還有《幸福的日子》(Happy Days),在這部影片中,Dixie Lee獲得了一個專用的數字,被稱作“瘋狂的雙數”。

澳門如何回答電影新轉向?

1930年初,電影刊物大力宣傳,這些刊物被無數影迷傳閱,產生了一種對有聲電影的強烈好奇心。香港的報紙以大篇幅的文章不厭其煩地讚美新技術。而作為“大地之子”的澳門人以吸收新事物的興緻追隨電影的新進展,在澳門興建電影院以觀看這一新奇的事物,也就不足為奇了。

關於香港上映的第一部有聲電影,我們缺乏資料。查閱各種資料,均一致肯定第一部上映的有聲電影是《歌痴》,由Al Jolson主演,在當時最新的皇后(Queen′s)影院上演。

《愛的巡禮》(Love Parade)劇照 此片是澳門所見頂級有聲影片

為觀看這次上演,澳門很多頭面人物皆有前往,乘坐“瑞泰”(Sui Tai)或“瑞安”(Sui An)號飛船,船行需4個小時。

《歌痴》(The Singing Fool)正如在世界其它地方那樣,在香港也獲得全面的成功。誰若觀看,就會有所感動,淚流滿面。在皇后影院裡,人們毫無顧忌,放聲哭泣,回應著Jolson充滿痛苦的喉音,為其將死的兒子(Davie Lee)歌唱<小家伙>(Sonny Boy)。現在,悲慘的故事不再用動作和面部的模仿傳達給觀眾,而是由對話、斷斷續續的話語,由Jolson動人心魄的痛苦音調來傳達。對於習慣了無聲電影的觀眾來說,這種衝擊的猛烈是不可避免的,觀眾就像從座椅上移到銀幕,全情置身於劇情之中。

出生在新電影技術時代的人不能想象皇后影院中所發生的在那獨一無二的時刻中的心靈衝擊,更無法估量有聲電影對當代人的審美情感所給予的首次震憾。

有聲電影大獲全勝。在澳門,成為俱樂部、家庭聚會的議論中心,以至街談巷議無非都是有聲電影。“你去香港看有聲電影了嗎? ”這是最常聽到的問話。周末,成群結隊的人到香港去,唯一雷打不動的節目就是看電影。在皇后影院之後,其它有聲戲院陸續開張。如Majestic、中央(Central),還有King′s,可見有聲電影誘惑力之大達到誇張的地步。

電影《歌痴》中的約瑟芬·鄧斯(Josephine Dums)和奧爾喬森(Al Jolson)

我們認識兩對夫婦,早上8點半乘坐慢船“鄭州”(Cheang Chao)號出發,大約12點半到達香港。在古舊的Jimmy′s Kitchen餐廳吃午飯,而2點半已坐在皇后影院裡。然後去九龍,觀看Majestic 5點半的電影。看完立即趕赴碼頭渡海,還可以及時趕上中央放映的影片,不過要錯過幕頭及演員介紹。9點多鐘,電影放完便去King′s影院看末場戲,連晚飯都免了! 一天就看4場不同的電影! 而女士們對購物毫無心思,在當時只是因為有聲電影給人一種不可抵禦的誘惑力。

我們指出的事例并非偶然,在1930年那種詳和無擾的氣氛中,這是發生在香港和澳門許多人身上的普遍現象。為宣傳有聲電影,新聞界給予無條件的支持,大唱頌辭。《澳門報》闢出兩版分別讚美電影《Sunny Side-Up》和《Rio Rita》在香港上演,感動得讀者專誠赴港觀看。

我們第一次看的有聲電影也是在皇后影院。我們當時很小,才上小學二年級。我們的父親利用兩天的假日帶全家人去香港,其主要節目還是去欣賞所有人都在談論的“神奇之物”。

影片名為《Marianne》,由Mario Davis主演。雖是戰爭片,郤是一部喜劇。劇情圍繞一個美國士兵同一個法國鄉村姑娘的愛情展開。這部影片並不出名,未列入任何電影史冊,是大量生產的一部影片,面向要求不高但求一睹廬山真面目的觀眾。它可作為有聲電影的洗禮儀式,我們永遠忘不了這部影片。直到今天我們還記得起美國士兵深情地唱出的<噢,Marianne>那首歌。而我們的耳邊依然回蕩著父親在走向酒店的路上所說的話語:“真妙! 可以聽到聲音,看懂全部劇情! ”這種心醉神馳的感覺一直延續到第二天。

我們回到澳門時,無聲電影早已失去了魅力。我們毫不留情地蔑視無聲電影,嘲笑它的音樂、演員、對其字幕毫不耐煩,這些字幕打斷了劇情欣賞的連續性。域多利影院、總統影院和龍天望台(音譯Long Tin MonTói)影院的厄運到來,陷入危機,連連虧損。

我們欣賞的第二部有聲電影也是在香港皇后影院,片名是《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front),這部影片的放映真正是盛大的晚會。毫無疑問,這部影片是最優秀的戰爭片,是經典中的經典,是一部步《大閱兵》(The Big Parade)和《榮譽何價》(What Price Glory)後塵的反戰爭影片。這部影片比後兩部影片除了其它的優點之外,還有令人驚駭的音響效果。

那時,一次大戰已是幾年前的事,許多觀眾曾經在戰壕中戰鬥過,并在瘋狂的殺戮中奇跡般地生存下來。對於這些人,大致忠實地重現戰爭的場景,可以推測出意味著什麼。展示壯觀的場面的同時,聽到手榴彈的爆炸聲,機關槍的掃射聲,士兵在用刺刀拚殺時野蠻的呼叫聲。觀眾坐在椅子上不僅僅是在觀看,更是在諦聽。在這些所有的恐怖之上,再加上垂死者的掙扎,戰場和彌漫血腥氣的醫院中的傷者的呻吟。音響帶給觀眾戰爭的全部現實和生活。有人受不了神經的刺激中途就離場了。我們後面有一個英國人,我們清楚地記得,他的一縷頭髮掛在額前,肯定是想起了他在弗朗德勒(Flandres)或索姆省(Somme)的戰壕裡經歷過的悲慘往事,一下子嘔吐起來。對於我們來說,電影長時間給我們留下了一場噩夢的印痕。

言歸正傳,公共對無聲電影的反感是明顯的,這給澳門的企業家敲響警鐘。總統影院和龍天望台影院關門大吉,只有域多利影院苦苦維持,面臨這樣一個兩難選擇:要麼採用新技術,要麼步其它影院之後塵。

在這種環境的同時,一個頗有創業精神的組織成立了,我們的朋友阿爾弗萊德·馬麗婭·達·路斯(Alfredo Maria da Luz)有份參與,其宗旨是興建一座專門放映有聲電影的大廈,這大概是1930年下半年的事。這便是未來的“國華戲院”。

1931年2月24日在《澳門報》上發表了一篇題為<創舉>的小文章,作者署名為阿爾杜爾·唐克萊多·博爾杰斯(Artur Tancredo Borges),對國華戲院的興建,使人在澳門可以欣賞到有聲電影表示高興:

在一向缺乏創業精神的澳門,創業之舉往往得不到這些部門的支持,很多情況下,這些部門的支持對這類創舉的實現頗為關鍵。這樣,一個企業家組成的集團的舉措就真可謂富有進取精神,實在可喜可賀,他們要在本地興建一個放映有聲電影的戲院。企業家中有我們的朋友阿爾弗萊德·馬麗婭·達·路斯先生。

戲院工程正在完成,除了池座外,還有很寬敞的上層包廂,可供大約800人就座看戲。

混音系統設備好像是西部電力公司的產品,此公司是最早出產此類儀器的廠家,其產品在今天裝備了世界上7500多家戲院,5000家在美國,1000家在英國,300家在加拿大,300家在澳洲,200家在歐陸,100家在新西蘭。

中國就有11家有聲戲院在上海,2家在廣州,1家在廈門,1家在天津,1家在北京。

香港3家戲院的設備均是西部電力公司的產品,而新建的King′s影院也同該公司簽訂了合同,以裝配混音系統。

因此,讓大家知道澳門不久將有一座有聲影院,是真正值得慶賀的事。在戲院裡,人們將可以欣賞最優秀的藝術家的表演,電影製片公司一直聘用他們使全世界都可以欣賞到他們令人驚歎的嗓音天賦,與此同時觀看最為豪華的只有想象中才可能有的場面。

電影是一個美術學派,但要選擇電影才行,因為在好萊塢有一種新的道德觀念,最好不要超越其界限。

我們祝賀將這個進步的新事物帶給澳門公司,給這裡的居民帶來歡樂的時光,欣賞到優秀影片。

預祝國華戲院生意興隆,願盡早開業為盼。

然而,域多利影院公司并沒有袖手旁觀,而是積極籌劃應對。董事局明白如要生存必須迎合公共的新口味,在舊戲院快馬加鞭地開工,裝配必要的音響設備。兩家戲院展開了一場真正的和時間賽跑的競爭,國華戲院全身散發清新的油漆香,域多利影院的現代設施的裝配也是如假包換。例如,它的音響器材是二手貨,並非上乘之選。然而,無論如何,要比現在的帝國戲劇強得多。

域多利影院試映時則國華戲院已幾乎完工。放映開始,大門關閉,而公眾并不因此而表現出淡漠。那種好奇心簡直無法滿足,人們駐足於新馬路的騎樓之下傾聽影院内部傳出的聲音。有人將耳朵貼在門上,評論道:“澳門擁有有聲電影了! ”

《澳門報》1931年3月17日帶著反感的情緒寫下如下報道,報道明顯帶有對國華戲院的同情:

過不了幾天在域多利影院將放映有聲電影,這表明該影院正進行積極的必不可少的改變。

器材裝配所進行的工程佔據前庭很大一塊地方,使這個地方的外表很不悦目。

我們不知道這家影院如此改裝是否一定會具備良好的音響效果,然而,無可置疑的是,其內部形象、整潔度和舒適性,即使並非那麼糟糕,尚距成為一個好的影院相去甚遠,無論如何這都叫人看不上眼。

誰不喜歡的話,則不久的將來可選擇另外一個:國華戲院。該戲院的施工就要結束,專門用於放映有聲電影,其外觀和舒適性可與香港的戲院相媲美,(與域多利影院比較)更不會遜色。

我們可以說,國華戲院將在4月初開業。

在競爭中,還是域多利影院,澳門第一家戲院,建成以放映無聲電影的戲院取得勝利。1931年3月28日在《澳門報》上發表這樣一條消息:

昨日和前日在域多利影院進行了新的音響器材的試驗。

今天,有聲影院正式開業,放映電影《Follies of 1929》。

域多利影院進行的試映是公開的並發出邀請。我們不大記得起參加過這樣的試映。電影的真正名字是《Fox Movietone Follies of 1929》。事實上此片沒什麼故事性。由音樂小品、舞蹈、踢踏舞和爵士樂、當時的笑料組成。其中最出名的一段是,由David Rollins和Sue Carol演唱,以踢踏舞助興。

3月31日同一份報紙上以<域多利有聲影院>為題乾巴巴地寫道:

正像我們通告的那樣,在上星期六(28日),域多利影院帶著無比的競爭力實現了有聲電影放映的開業,放映了電影《Follies of 1929》。

印象是良好的,除了少數人因感覺的缺陷而產生不良印象外,全場歡聲雷動,可以聽到許多十分有規律的讚嘆聲。

然而,毫不隱晦其對國華電影院的明確同情,同一日同一版旁邊,該報寫道:

新戲院國華電影院的建築速度驚人,這是澳門唯一可以和香港一流戲院抗衡的戲院。

戲院內裝修已經完成,正在拆除腳手架。

椅子是特製的,有軟靠背,寬闊而安全,原料均由上海訂購。

電力設施正在安裝,音響器材也在裝配,4月的上半個月應可以使用。

儀器均由著名的享譽全球的西部電力公司製造,在該公司出色的工程師戈爾德曼爵士(Sr. Coldman)的指導下,正進行安裝。

為興建此戲院,阿爾弗萊德·達·路斯(Alfredo da Lug)先生及其合伙人花費了$80000.00以上的資金,使澳門擁有一座值得贊譽的影劇院,加上設施的舒適,影片的優秀(據說有些是葡國片),極其值得公眾去觀看。

那裡放映的第一部影片將是《Love Parade》,該片享譽全球。

為滿足人們的好奇心,我們說出域多利影院放映的第二部影是《黑色手表》(Black Watch),由Myrna Loy和Victor MacLaglen主演,電影沒有重大的故事情節,可是由於是唯一的有聲影片,觀眾依然如饑似渴地觀看。

1931年4月13日下午14點半,國華正式開業。總督若阿金·安瑟姆·達·馬達·奧里維拉(Comandante Joaquim Anselmo da Matta e Oliveira)在其副手阿豐索·馬伊上尉(Afonso May)和民事行政司司長若奧·佩雷拉·德·馬加良斯(João Pereira de Magalhães)的陪同下出席了開業儀式。其它應邀嘉賓分佈在包廂各處,觀眾則擠滿了池座。

總督步入堂座登上台時,觀眾恭敬起立,市政廳樂團在貢斯坦西奧·約瑟·達·席爾瓦(Constâncio José da Silva)的指揮下奏起頌歌<泉邊聖母>,這是所有總督的頌歌,至少是澳門總督的頌歌。

《澳門報》4月21日報導說:

總督閣下在公司各位經理的陪同下登上舞台,然後走向放映機房和監控室,在那裏總督喝下公司遞給他的香檳。

然後不可免去的儀式是祝詞。首先由阿爾弗萊德·馬麗婭·達·路斯講話,我們摘引其講話內容如下:

總督先生,澳門許久就感到缺乏一種現代的電影了。這樣說不會有人不高興,因為在澳門沒有適合放映現代電影的場所。

不久之前,令澳門在此方面獲得改善的念頭出現。整整用了三年時間才將此念頭付諸實現;而在更久之前,此念頭不能夠付諸行動的話,則是因為各種多樣的困難阻礙了它。今天,我們的終於如願以償,我們能夠參與促成此事深感榮幸。我們並不祈望這座戲院十全十美,可是在一個諸多努力均告失敗的地方,它表明了公司董事局所付出的巨大努力。

因此,公司希望公眾理解這一工程的意義,用合作的態度來陪伴它,並大瞻期望總督閣下的關懷。

然後,一位中國合伙人黃越超(音譯Vong U Chio)講了話。總督最後致辭,致詞的結尾處說道:

感謝盛情邀請,祝願此舉對澳門的繁榮作出貢獻,這種繁榮的促進有賴公司的良好意願來協助,更靠所有誠心協力的人,希望本澳有更多的葡國資本共創這一繁榮。

喝完慶祝香檳後,市政廳樂團演奏了一曲音樂,電影開始放映,全場觀眾凝神諦聽。國華戲院的音響設備真是棒極了。

誰會忘記Ernst Lubitsh主演的《愛的巡禮》(Love Parade)呢? 這部影片轟動了香港和全世界,有人竟然連續不斷地看完又看。一時之間,Maurice Chevalier 和Jeannette MacDonald名揚四海,享譽全球。整部電影拍攝得完美無缺,女士們著迷於Chevalier的“泰然自若”和流氓氣十足而又帶有嘲諷意味的笑容,先生們則為MacDonald的美貌和嗓音而陶醉。電影中的歌曲第二天就在所有人的口中哼唱起來。

讓我們回憶一下Chevalier的歌詞:“我愛Lizette,Mignonette的微笑,Suzette的甜蜜。”回憶起MacDonald所唱的<先遣隊進行曲>和<夢想>。

澳門大眾更喜愛哪一家影院呢? 是國華電影院還是域多利電影院? 這很難回答。每家影院均努力上映好片子。

論音響效果和舒適性,無疑非國華電影院莫屬。

域多利電影院雖作改建,裝飾郤很低劣,受到其顧客的尖銳批評。可是另一方面,影院上映的電影非常之好,大眾便趨之若鶩,忘記它的一切壞處,至少在看電影時如此。

澳門有聲電影開始的那一年,我們可以重新記起域多利電影院放映過的令人難忘的好電影,而無須擔心記錯年代的次序:

《四惡棍》(Charles Morton、Janet Gaynor、Nancy Drexel和Barry Norton主演);《Sunny Side-Up》(Charles Farrel和Janet Gaynor主演);《大屋》(The Big House)(Wallace Neery、Robert Montgomery和Chester Morris主演);《歌痴》(Al Jolson和Davie Lee主演);《瑪麗·杜根的審判》(The Trial of Mary Dugan)(Raymond Hackett和Norma Shearer主演);《X夫人》(Madame X)(Ruth Chatterton和Raymond Hackett主演);《Rio Rita》(John Boles和Bebe Daniels主演);《流浪王》(The Vagabond King)(Dennis King和Jeannette MacDonald 主演);《In Gay Madrid》(Ramon Novarro和Dorothy Jordan主演)。

國華電影院不甘落後。在這無與倫比、卓越無雙的1931年,放映了以下令我們記憶猶新的影片,這也無須擔心其編年次序:

《爵士王》(The King of Jazz)(Paul Whiteman主演);《古老的阿利桑那》(In Old Arizona)(Warner Baxter和Dorothy Burgess主演);《沙漠之歌》(The Desert Song)(John Boles和Carlotta King主演);《蒙地卡羅》(Monte Carlo)(Jack Buchanan和Jeannette MacDonald主演);《摩洛哥》(Morroco)(Marlene Dietrich和Gary Cooper主演);《演出船》(Show Boat)(Joseph SchilddKraut和Laura Laplante主演);《Mr. Lemon of Orange》(El Brendel和Fifi Dorsey主演)。

公眾在有聲電影的童年不去討論影片的質量,那是自然而然可以理解的。他們所需的只是迷醉於音響的魔力之中,不知疲倦地欣賞著。

除了已提及的電影,我們還想指出那些對觀眾產生了觸電般感覺的的戰爭片。

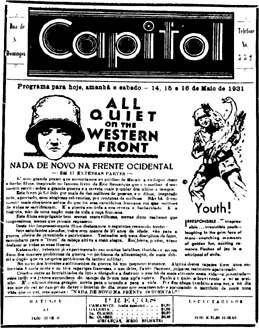

首部自然是有聲電影歷史上最好的戰爭片《西線無戰事》(All Quiet in the Western Front)。國華影院的音響設備在當時是最好的,由於澳門從未發生過戰爭,這套設備真實地將戰爭的所有恐怖傳達出來,影片則給無數人以膽戰心驚的效果。電影吸引了大量觀眾,場場爆滿。國華電影院1931年5月4日登在《澳門報》上的節目表如下:

我們很高興通知澳門公眾,本戲院放映這部莊嚴的影片,由埃利希·雷馬克(Erich Remarque)的著名小說改編而成。這部作品是描寫戰爭的最佳文獻,成為近期最受歡迎的小說。

此書已有千百萬人讀過,由此書改編的電影更備受千百萬觀眾的高度稱讚。關於這場令百萬生命犧牲的人類大屠殺的描寫,沒有比這更雄辯的文獻了。這是一場顯示了全部凶殘和野蠻的戰爭。這是全人類的歷史,而非一個單一民族的歷史。

這部激動人心的影片有著奇妙的場面,一種感人至深的現實主義的場面,令人永遠難忘的場面。

這些(7位)在戰爭的殘酷中成長起來,被迫去摧毀生命中最珍貴的青春的不幸的年輕人,在戰場上一個接一個死去。保羅(Paul)是唯一的倖存者,看到自己孑然一身。他是一代為世界為生命而死去的最後一人。最後輪到他也要在戰場上倒下的那一天,當日的簡報好像是在嘲笑和貶低又一個生命的犧牲,而僅僅祈禱著:西線無戰事。

電影控訴了這場對由霸權核心層所控制的各強國毫無利益的戰爭。1931年5月,當這部影片在遠東放映,傳遞著反戰思想之時,滿州里則陰雲密佈,日本正準備侵襲中國。

此時,帶著巨大的驚異產生了一種新類型的戰爭片:空戰片。無聲電影已在此方面作過嘗試,但成就不高,直到放映了一小型的原作《飛》(Wing)那部獲取第一屆奧斯卡獎(1929年)的影片為止。然而影片是在有聲電影發明時製作的,而此片向有聲電影的大力改編未獲成功,有些片斸演員明明在講話郤聽不到任何聲音。該片的宣傳廣告一直張貼在國華戲院,但從戲院開業以來從未在澳門公映。宣傳招貼上可以看到非常年輕時的Gary Cooper,當時尚未出名。

飛機在那個時代引起濃厚的興趣,在空中飛行對於當時的人來說簡直不可思議,是一種帶有異乎尋常的冒險意味的驚險舉動。乙仔的水上飛機倉裡有一架水上飛機,有時起飛的時候,驚訝的人群便目送它飛上天空。我們仍然記得,我們一群小孩子經過市政廳廣場邊上的騎樓,走向位於夜呣街高處的小學,迎面和約瑟·加布拉爾長官(Comandante José Cabral)面對面相遇。我們的一位同伴尊敬地悄聲說:“他是飛行員! ”我們所有的人都帶著崇敬和羡慕盯著他,這是一種從未有過的敬意。

加果·考蒂諾(Gago Coutinho),薩加都喇·加布拉爾(Sacudura Cabral)和薩爾門都·德·貝伊勒斯(Sarmento de Beires)及其戰友的飛行之聲依然清晰地響徹在澳門許多人的腦海中,那是真正的神人的功業。除了這些葡國人,在1926年,查爾斯·林伯格(Charles Linlbergh)獨自駕駛飛機橫越北大西洋一舉震驚了世界。

將飛機從專門的軍事用途轉為民用,從事貨運和客運,當時是被認為出奇的超出想象的事。有人依然記得人們對德國科學的稱讚,當時著名的德國飛機師格拉夫·澤伯林(Graf Zeppelin)開始載客進行德國至美國的旅行。而另一架德國著名的大型水上客機的載客量更是聞所未聞,令人不可想象:30人! 當加勒斯王子(Príncipe Gales)其後愛德華八世(Eduardo Ⅷ)和溫德索爾公爵(Duque Windsor)乘坐此機出發旅行之後,就成為大家議論的中心事件,這可以從一份當時的《明鏡日報》(Daily Mirror)略見一斑。

因此,所有關於飛行的事物就具有了一種十分特別的味道。從此澳門帶著熱切的期望等待《飛》(Wings)的上演,但終於失望了。然而,兩部不朽的空戰片的上映補償了這個缺憾,這就是《地獄天使》(Hell′s Angels)和《黎明的巡邏》(Dawn Patrol)。

《地獄天使》因為是該類型的第一部影片,獲得了成功。

廣大觀眾沸沸揚揚,被空戰、戰機,被飛機飛向戰場的巨大轟鳴和情節高潮所吸引。而Jean Harlow 第一次出現在畫面上則給人觸電般的性感,金黃閃亮的頭髮,大膽的衣著勾勒出一副曲線玲瓏的體態,雙唇紅潤而肥厚,雙眼具有美人魚般危險的誘惑。Jean Harlow扮演一位水性楊花的壞女人,幾乎將大英雄班·里昂(Ben Lyon)引向毀滅。女性觀眾異口同聲斥責這個冷血的人間尤物,可男性觀眾的反應卻大不一樣,隨著她在銀幕上一次又一次出現,感到渾身熱血沸騰。帶著所有浪漫成份和戰爭場面,顯示著當時電影技術最著名的特點,《地獄天使》正如在全世界留下了足跡一樣,必也在澳門留下印記,成為這一光輝行業的試金石。然而,不幸的是天姤紅顏,Harlow如流星一閃就於1936年過早地謝世了。

《黎明的巡邏》作為一部戰爭片要比《地獄天使》出色。其技巧更為純熟,戰機更加堅固更加實用,且沒有Harlow這類的角色干擾視聽。這是一部頌讚飛行員的電影,他向自己的敵人致敬,因他根本就不殘暴,不因仇恨而磨牙吮血,不過是一個必須履行其責任的人。電影讚揚了在任何考驗下的英雄主義,犧牲精神,英勇無畏和忘我無私,頌揚了處於超乎人類的情境和要求下,根據戰爭的遊戲規則互相拚殺的戰士們所表現的羅曼斯的騎士精神,令人想起中世紀的競賽。

電影並未遠離現實。事實上,陸地和海洋,各派爭戰勢力正在殺戮爭奪,使用著更加凶殘的毀滅性武器,如毒氣彈。而在空戰中情況則有所不同。交戰雙方互相尊重,就好像有著一種不成文的特別的“君子協議”一般。正因為如此,當有著80次顯赫戰功的德國飛行員巴朗·馮·里茨托芬(Barão von Richtophen)被澳大利亞空軍擊中後,受英軍和澳軍以全軍禮儀下葬。同樣的事情發生在一位著名的英國機師身上,他立下40次戰功,可惜我們忘記了他的姓名,被德軍以同樣的軍禮下葬。不僅如此,一架德國飛機在飛過英軍基地時,投下一顆手榴彈,同時會擲還死去的機師的靴子,作為對敵人的最高敬意。這和1939-1945的二戰的情況真有天壤之別! 《黎明巡邏》的導演利用這一點作為電影感動觀眾的契機。

電影的主要演員Richard Barthelmess是無聲電影的資深演員,在此片中他獲取了光榮的桂冠。此後,他終身放棄了電影生涯。第二次世界大戰前,該片還有第二個版本,由Errol Flynn主演。雖然資金雄厚且技術愈加精巧,重現了“戰機”的雄姿,但是,該片並沒有獲得第一個版本的效應,因為觀眾早已對飛機習以為常並熟視此類片子了。

30年代的域多利影院

然而,這類電影卻引導澳門的許多男孩子做起飛行夢來。有些人從事這一行業,另一些人在適當的時候則放棄了。在這些男孩子中,我們可以提一下羅沙(Rosa)兄弟(堅梯爾和埃德蒙德),洪堡特·博爾傑斯(Humberto Borges),阿米加爾·安傑魯(Amílcar Angelo),阿爾杜爾·A·喬治(Artur A. Jorge),弗萊德里克·諾拉斯科·達·席爾瓦(Frederico Nolasco da Silva)和阿爾芒多·盧德里克·達·席爾瓦(Armando Rodrigues da Silva)。

現在讓我們專門用些筆墨描述一下1931年這個極富戲劇性、對於遠東的政治史具有重大意義的年份。

國華戲院廣告(1932)

1931年對於澳門來說,是帶著美好未來的吉兆開始的,承續著從1927年起主宰澳門的樂觀氣象。海底電纜的啟用,自動電話的安裝,郵電大廈的興建和其它一些工程的完成,成為澳門現代化的信號。有聲電影的引入作為又一項進步的標誌引起當時澳門人的自豪。兩座新建成酒店的開張--里維拉酒店和總統酒店--不負眾望,尤其是前者,那是五點鐘吃茶點的好去處。優雅的別墅在當時還很荒涼闃寂的地方一座座建起,如民國大馬路和加思欄馬路。

香港也步入令人驚奇的繁榮之中,在股票市場上,在無限制的博彩上貪婪地賺取利益。香港的Ice House Street(雪廠街),是香港第一家股票交易的所在,是那些地方的“華爾街”。這個名字對於澳門沉浮於股市的人變得非常響亮。1971和1972年香港股票大潮再也不是1930年和1931年高潮的重演,不過是資本的規模和數量特別龐大而已。

令人吃驚的是沒有人(或只不過極少數人)思考全世界1929年以來處於經濟危機之中。貧窮侵襲了美洲、歐洲和世界上很多地方,但此片地區並未表現出稍有減弱的威力。“大蕭條”這個詞,造成了一個痛苦的回憶,尤其在美國簡直是一場噩夢,但在這裡甚至未露出任何跡象或被人知曉。人們在一種奇異的意識中相信繁榮的歲月會不可動搖地繼續下去。正因為這樣,大量的資金投入到馬交石的土地上興建賽馬場,投放到望廈直到青洲岸邊的填海地上營造跑狗場,有兩個承批人競爭,看誰先得。

然而,在上述兩個地方之外,陰雲正在結集,粉碎著人們對未來的信心。中國的内戰,軍閥之間的惡鬥,隨著廣東軍閥陳濟棠1931年初決定宣佈南方獨立而推向一個特別尖銳化的時期。此舉在南京中央政府極端困難的時刻,打破了民族統一,無異雪上加霜。日本則毫不隱瞞其越來越陰險的吞併中國的企圖。兩國之間的戰爭一觸即發,日本在滿洲里集結軍隊,其野心在於吞食獨佔中國。

誰翻閱一下當時的報紙,就會對澳門面臨如此大事的平靜和不聞不問感到困惑。相對於國際形勢,各家報刊更津津樂道於本地區雞毛蒜皮的小事,連一點警惕和不安都沒有。

在一片樂觀的氣氛中,1931年頭幾個月澳門發生了一件怪事,許多人認為那是衰敗的預兆。

那是1931年4月19日的一場意外的風暴,襲擊了澳門和鄰近地區,時間恰恰在國華戲院開業的第二天,而域多利影院正在上映《Sunny Side-Up》。

夏季剛剛來臨,颱風是人們早已習見的自然災害。但颱風從不會毫無徵兆地突然出現。我們有時間作準備,因為,就算我們不查看天氣預報或氣壓計,經驗也會預告我們颱風的臨近,如颱風來臨的前一天會特別悶熱,通過對天空和氣候的觀察,通過海洋的情況和內港船隻穈集避風均可得知。1931年,就算我們沒有電台和電視每15分鐘播放一次的預告,我們通過澳門、香港和銀礦島(Ilha das pratas)的觀象台,也會知道進入南中國海面的風暴的全部活動情況。

我們也經常見到一股勁風吹得大海波濤洶湧,帶著東方的疾勁的狂飆,給澳門至香港及其附近地區的旅行帶來重重困擾。正是這類海上的狂風使帆船和漁船造成損傷,但很少產生悲劇性的後果。

人們的記憶中從沒有那次海上風暴毫無朕兆地襲擊澳門及附近海面,而其破壞力又極大。

我們記不起那一天的黎明是否下雨。我們只知道濃黑如鉛的烏雲下午開始聚集,大約19時下起滂沱大雨,越下越猛伴有極其異常的雷電。電光猛烈撕扯著天空,閃電照見黑雲的猙獰,稠密的雨箭形成的厚厚雨墻。風助雨勢,狂風驟然大作,成為名副其實的颱風,海面上波峰浪谷一片駭人景象。

幾個小時之間,澳門就在這哀痛欲絕的危難中遭受滅頂之災。大樹被連根拔起,船隻傾覆,造成部份死亡和大量的傷者,祖國號炮艇和澳門號戰艦受損,一些房屋倒塌,如我們沒有記錯或消息沒有傳錯的話,城中多處失火。

災害降臨時我們兄弟幾人正和父母一起在域多利影院。被寄予厚望的電影一開始就中斷了。雷聲驚天動地,人們驚慌失措,紛紛逃離影院。我們只記得電影演到Janet Gaynor唱出《Sunny Side Up》中的頭幾個詞,燈亮了。大廳擠滿了驚惶萬狀的觀眾,我們看到洶湧的水流從營地街順著新馬路滾滾而來。我們不知父親是如何叫到一部出租車的,那在當時的澳門極其稀罕且僅僅屬於車庫所有。

國華戲院廣告(1931)

我們鑽進車時早已變成了落湯雞。幸好司機的駕駛技術極佳,車子迎著舖天蓋地的大雨狂風,顛簸如一葉小舟,依然平穩而安全地行進著。到那刻可以毫不誇張地說,我們幾乎處於昏迷狀態了。

第二天,路上景象悲慘。但是,我印象最深的是南灣那巋然不動的風貌,沒有填海造地的南灣該永遠如此吧。海灘有沉毀的帆船,漂浮著不知從何而來的死豬死狗已經腫脹不堪臭氣薰天了。

中國的迷信認為突如其來狂暴異常的自然災害是政治和經濟的危機預兆,擔心並預告在一片繁榮的玫瑰色海洋中將有變故發生。沒有多久,事實就驗証了這個推測。

澳門重新振作,一切又回復了正常。被人普遍議論過的颱風被忘得乾乾淨淨。談話的内容轉到了更為激動人心的事物上來,如香港股市的連續上揚,賽馬場和跑狗場,工程即將結束。

總統酒店換了一個更為響亮的名字叫“中央大酒店”,後來被簡稱為“中央酒店”。酒店的主要新聞是設置了賭場,内設番攤和估骰檯,儼然一個名副其實的娛樂場。這也被看成是澳門現代化的一大舉措。《澳門報》於6月16日以喜悅的語調報導了賭場的開張。

《西綫無戰事》(All quiet on the Western Front)(1930)打動澳門觀眾的第一部偉大的戰爭影片

由雷馬克同名小說改編的《西綫無戰事》感人至深的一幕

約瑟夫·斯查爾德克勞特(Joseph Schilddkrant)和勞拉·拉布蘭德(Laura la Plante)《演出船》(Show Boat)劇照(這是給澳門觀眾留下深刻印象的最早有聲電影)

7月的一天,澳門酷熱難捱,外港和離島海灘佈滿了泳棚,人們放著風箏,只見線軸的收放忙得不亦樂乎。下午,在遙遠的土地上發生了一件事,改變了我們輕鬆自在的生活。這件事澳門的報刊根本就一無所知,那就是日本中村上尉(Nakamura)的被刺事件,這件事的内幕在當時的滿洲里鮮為人知,是一樁神秘的謀殺案,直到今天仍然疑雲重重,因為沒人知道到底是中國人做的,還是滿洲里人做的,抑或是日本人自己做的,以故意制造事端。 面對日本人的強烈抗議,中國辯稱毫不知情。日本軍方的力量已左右著國家的政治,準備在新聞界和國際輿論方面製造一場組織周詳的論辨,以証明其蓄謀已久的政治丑劇--對中國的突襲和佔領滿洲里的正確。其時時機似乎已經成熟,因為中國陷入從未有過的四分五裂之中,軍閥割據,不服從中央政府命令,公開對抗它的權威,如廣東軍閥陳濟棠,宣佈中國南方獨立。中國軍事力量的弱小顯而易見,已被連年的内戰消耗得精疲力盡,造成了生命和財產的空前浩劫。 相信那一年的7月31日澳門無人能明白這一點,我相信,就算香港也沒人明瞭。歡樂的氣息在延續。7月最後的日子裡,橋牌和桌球俱樂部的對話無非是國華戲院的突然關閉,原因是公司股東之間意見不合。人們對此表示遺憾,公眾因此失去了最開心的娛樂,只能集中在唯一的勝利影院觀看電影了。這家古老的戲院又一次在澳門獨領有聲電影的風騷了。 進入8月份,天氣特別熱。另一件災難降臨了,13日早上6點鐘左右,松山軍火庫爆炸了。 1931年8月13日天氣晴朗,但窒悶難當。頭一天晚上,悶熱得喘不過氣,當時澳門僅有的幾台電扇更是徹夜不停地轉著。黎明絢麗的霞光則預示著這一天炎熱會持續下去。 早上5點35分,突然一聲驚天動地的巨響震動了全城,彷彿是來自地中心的可怕轟響。軍火庫的位置就在二龍喉公園後面,壯麗的總督官邸就屹立在那裡,當時官邸改成了一座幼兒園。爆炸引起鐵石飛濺和熊熊大火,危及範圍半徑500米。在這災難的範圍以外,所有的門窗都被氣浪衝擊得驟然洞開,玻璃的碎裂聲響成一片。我們家當時在加思欄馬路上,情況正是如此。 爆炸將大樹摧折,房屋摧毀,墻壁坍塌,拋射巨大的石塊,穿透屋墻和屋頂,對四周圍造成嚴重傷亡和損害。一瞬間,多口徑的子彈就堆滿大街小巷,各家各戶。垂死者的痛苦哀嚎和受傷者的狂呼嚎哭此起彼伏,變成最慘不忍睹的悲哀場景。那些幸運的絲毫未損的人們,毫無目的地東跑西竄,或傷心欲絕地坐在廢墟上。在彌漫不散的火藥味中,歇斯底里的激動和抽搐的哭泣響成一片。 和克拉拉鮑(Clara Bow)在電影《飛》(Wing)中(1927)</figcaption></figure>

<p>

消防員和軍隊立即趕到出事地點。有人英勇而忘我地投入救火工作之中,在整個軍火庫蔓延的大火終於受到控制並被撲滅,使澳門避免了又一次大爆炸,因為還有一個儲存著大量軍火的倉庫未被波及,如果它爆炸,後果則不堪設想。

</p>

<p>

在冒著縷縷清煙的廢墟上,彌漫著嗆人和令人窒息的硫磺味,現在又和血腥氣混合在一起了;收集和搶救傷者和被埋的倖存者的工作開始了。作出的統計是,21位死亡,24位重傷,還有50位輕傷不需住院治療。然而更多須到醫院治療的傷員寧願自己私下治傷。如果死傷的數字和爆炸的破壞力與威力相比較而偏低的話,那是因為當時該區的人口密度很低,全部是別墅、公園和荒地。如果同樣的禍患發生在今天的話,則傷亡數字絕不會如此之低!

</p>

<p>

澳門本地葡人的信仰則將這歸於聖母顯靈,據說在澳門面臨巨大危機或可怕災難的打擊時,就會出現。確實,靠近虛墟的殘墻斷壁,一棵被焚毀的大樹上彎曲的枝條勾畫出聖母的形象,我們有相片可以證實這點。

</p>

<p>

死者中有五個葡國人,一個非洲士兵和十五個中國人。五個葡國人是:一等上士安東尼奧·德·索薩·維達爾(António de Souza Vidal),入院幾分鐘後死亡;恩里克·西利亞科·達·席爾瓦(Henrique Círiaco da Silva),公共工程監督,和他前妻的兒子,若奧·科爾多瓦(João Córdova),學生;娜泰西婭·古埃留·杜阿特(Natércia Coelho Duarte),11歲的小女孩;還有一個嬰兒,瑪麗婭·奧古斯塔·達·席爾瓦(Maria Augusta da Silva),警察局長之女,被一個倒下的櫃壓死。非洲士兵名叫雷伊納(Reina),是莫桑比克第51連第4756號士兵。十五個中國人,我們知道,姓吳(Ung)的人家全家遇難,還有金皇昌(音譯Kam Wong Cheong),中山鎮前任財政長官,同夫人和弟弟一起遭殃。

</p>

<p>

爆炸的起因是軍火庫溫度過高,降溫設施不足引致火葯起火燃燒,主要被毀的部份是二龍喉區和龍田村(音譯Lông Tin Chuen)。物質損失極其鉅大。除了幼兒園大樓(總督官邸)之外,6間私人房屋全部炸成粉末。另外56家房舍部份被毀,有些房子根本不能再用。這還不算災區以外受波及的房子,屋墻破裂,屋頂穿洞,傢俱和藝術品及個人物品被毀,玻璃被爆炸的氣浪震碎。

</p>

<figure><img data-cke-saved-src=)

《黎明的巡邏》(The Dawn Patrol)劇照(其戰術令澳門觀眾大為嚮往)

葡國死者的葬禮第二天舉行,從山頂醫院出發,本城很多居民參加了葬禮,浩浩蕩蕩進發。香港派來了童軍。葡國人互助會和葡國人協會派當時中國分部的副部長安東尼奧·費雷拉·巴塔亞(António Ferreira Batalha)為代表參加儀式。

另一個集體哀悼儀式是安葬中國死者。從鏡湖醫院出發,朝向中國的土地進發,由連勝馬路一直走到關閘,人們簇擁在街道上,哀悼死者。

這次事件對所有親身經歷的人產生了不可磨滅的印象。東方的迷信思想已被4月19日的颱風攪得惶惶不可終日,從軍火庫的爆炸中看出了更加凶險的預兆,認為我們的苦日子就要降臨。

然而,生活仍在繼續,澳門哀悼完畢經過磨難,又回復到正常的軌道上來。所有的人都在準備迎接9月的到來,那是賽馬和跑狗比賽即將營業的大日子。沒有人擔心中國的事情,雖然這片遼闊的土地上戰亂頻仍,烽煙四起,甚至更不會在少得可憐的國際消息的字裡行間,去推測日本在朝鮮屯兵和沿滿洲鐵路屯兵的用意。

8月27日,《澳門報》連續幾日大肆報導大爆炸的情況後解體了。

9月1日,《澳門之聲》(A Voz de Macau)(已停辦的《澳門消息報》(Notícias de Macau)的第一個名字)發行了第一期。由恩里克·諾拉斯科·達·席爾瓦(Henrique Nolasco da Silva)作指導,羅沙·杜克(Rosa Duque)作主編,他是過去報業的靈魂。

12月6日,澳門擠滿了外國人,這是前所未有的。在澳門賽馬會的賽馬場上賽馬正式開鑼。澳門在合伙人的席位上已佔有國際性的重要地位,女士們裝扮得花技招展,男士們衣飾齊整氣派森嚴。城市的現代化氣氛更是顯易見。我們不是已經擁有像香港、上海、新加坡和歐洲一樣的賽馬了嗎?

9月12日,國華戲院重新開業。上映的電影是Harold Lloyd主演的《第一步》(Feet First),從而結束了電影愛好者為之氣結的形勢。而今,澳門可以因擁有兩家有聲影院而自豪了!

1931年可怕的颱風在南灣造成嚴重破壞

《Harold Lloyd》喜氣洋洋的電影上演了幾天之後,上映《Skippy》,一部青年影片,由Jackie Coogan 和Mitzi Green主演。由於節目變更,上演的是《復活》,托爾斯泰同名小說改編的電影,由John Bols 和Lupe Velez主演。

這部影片令許多人落淚。國華戲院重整旗鼓,開張大吉。戲院的座椅在當時是最舒適的,節目精挑細擇,音響出色,觀眾遵紀守法。公司拓展業務,就在國華戲院邊上,也想演戲,開音樂會,為此已提出申請。

澳門的生活還是無憂無慮。賽馬剛剛開業,電影和其它娛樂項目使這座平靜而又生活緊張的小城將視線從國際嚴重事件上轉移開來。

中村(Nakamura)事件在日本新聞界達到一種歇斯底里的叫囂,這使中國人感到困惑,他們認為日方沒理由如此大嚷大叫,因為問題可以和諧地得到調解。

9月18日的香港報刊僅僅提到中國四處擴散的戰亂,並輕鬆地帶過日本的態度。這一夜,阿爾杜爾·特里斯坦·博爾傑斯(Artur Tristão Borges),《澳門之聲》趣味橫生的撰稿人,為該報寫了一份短評,特摘引如下:

正當權力中心使兄弟交惡(指中國內戰),外人則正借中村(Nakamura)事件大作文章,進行武裝和動員。這一純粹的謠言,在上海四處傳播,造成了黃金交易的極大恐慌。

外交部長Dr. C. T. Wang博士對日本記者聲明,中村(Nakamura)事件一旦證據齊備,立即採用最為公正的方式解決,認為日本掀起的普遍憤怒是不可理解的。

正是在這一夜,9月18日到19日的交界,發生了著名的牡丹江鐵路爆炸案。那裡離滿洲里最重要的戰略城市牡丹江袛有幾英里,有靠近一座橋樑的一段鐵路,日本軍隊和忠於中央政府的中國地方軍發生了爭戰。日軍指控中國軍隊侵襲,然而今天人們明白,事端是故意挑起的,以便為日本的侵略行動找一個合理藉口。日本人一早就準備用武力進犯中國,擊潰中國在武器和裝備上均很低劣的軍隊。 侵略者認為牡丹江事件不過是一次簡單的軍事行動的前奏。但是中國儘管退卻並損失慘重,卻極力抵抗。當時,野蠻的侵略對於侵略者的如意算盤有著出其不意的力量。中國人雖在骨肉相殘的爭戰中弄得四分五裂,也並非不懂愛國。中國所有的大城市,學生和市民進行遊行,號召在共同的民族大敵前團結一致。這種號召至少在表面上收到了成效。南方放棄了獨立的打算,向中央政府表示效忠。其精英部隊第十九路軍準備應戰,開往北方向上海進發。 的到來上,據《澳門之聲》所說,他將帶給我們“葡萄牙精神的一份心意,這特別值得全力支持和仁愛,這種支持和愛會在全世界找到。”

</p>

<figure><img data-cke-saved-src=)

崗頂劇院廣告(1931)

他在9月22日抵達,受到澳門人的熱情友好的招待,顯示出他們的傳統好客精神。對他的頌讚之辭連篇累牘。讓我們摘錄24日《澳門之聲》上的一段文字,充滿抒情情調:

(席爾瓦·桑切斯)是葡萄牙歌曲的最好歌手,是查爾斯頓(Charleston)、福克斯(Fox)公司的舞蹈家,“具有風格的法度歌手”,等等,等等。

《美如玫瑰! 》,席爾瓦·桑切斯用這首歌感染和眩惑著我們……

這首美妙的歌曲,每個唱出的詞都是一朵開放的玫瑰,是愛情的玫瑰,是裝飾著詩和舞的美麗少女的前額的玫瑰。

我們對這個演員只有一個空洞的概念。我們對他的判斷不過是根據在他短短的逗留期間與他相處的人的轉述而已。席爾瓦·桑切斯擁有無可置疑的藝術天賦,熱愛舞台生涯,在澳門街上行走,顯得自命不凡,高翹鼻子,似乎在炫耀他的藝術高峰。在講台上說話,有著一股肩負葡萄牙戲劇全部使命的氣概。他提起阿爾馬達·涅克萊羅(Almada Negreiros),雷伊·古拉索(Rey Collaço),里奧·達·加馬拉(Leal da Câmara)和儒里奧·贊達斯(Júlio Dantas)時,就好像自己是他們親密的朋友。

托德·布勞溫(Tod Browning)的影片《吸血僵屍》(1931)陰慘的氣氛,由貝拉·羅果西(Bela Lugosi)主演,本片及其續集(Lon Chaney)開西方恐怖電影的先河。

他這樣立即就樹了敵。有人不能容忍他走訪澳門俱樂部和軍人俱樂部沙龍所表現出的狂傲無禮,似乎是在巡視被征服的土地。更有甚者:把澳門這塊美麗的地方當成是一個土里土氣的鄉村,必須跟他學習戲劇,卻忘記了澳門人早就把到戲院聽歌劇和參加音樂會當成家常便飯,穿著燕尾服和晚禮服去崗頂劇院(Teatro D. Pedro V)。

然而,他在10月3日夜國華戲院的演出非常成功。戲院座無虛席,人們被他的歌聲感染,被他的詼諧逗笑。他的服裝特別豐富,據當時的人說,他帶來了30齣趣味高雅的戲劇。澳門人對他的演出歡呼喝彩。幾天之後,在崗頂劇院的演出又大獲成功。香港的葡僑邀請他去,11月,他在香港演出的幾齣歌劇大受讚譽。暫短逗留之後,他離去了,留下了人們對他的藝術的懷念,卻沒有留下朋友。

而國華戲院作為電影院依舊上演著優秀的影片。10月,《流浪王》(Vagabond King)公演,Jeanette MacDonald和Dennis King擔綱主演。之後,演出了非常有名的電影《吸血僵屍》(Dracula)。

域多利戲院廣告

澳門公眾驚怖於吸血僵尸貴族的傳奇。Bela Lugosi成為一個家喻戶曉、人人談論的名字。國華戲院坐滿觀眾以體驗那恐怖的時刻。這部以僵屍為主題的電影拍出了續集(Lon Chaney)。

域多利影院在國華戲院一片凱旋之聲震撼下,也選用好的影片。這家古老的影院映了José Mojica 主演的影片,立即成為時髦。在拉丁演員中,José Mojica是一位新人;年輕人開始吟唱其歌曲,按這些歌曲的節拍跳舞。

中國和日本的戰爭仍然遙遠,似乎對澳門和香港沒有影響。然而反日情緒則很明顯,報刊報導著香港中國人和日本人的衝突事件。

澳門則沉浸在另一件事情中:學校體育總會在菲力蒲·奧·高斯達(Filipe O′Costa)的主持下組織了一場網球賽,比賽僅限於學生。這次活動令澳門人精神為之一振。

參加單打的選手有:約瑟·維第加爾(José Vidigal),費爾南多·席爾瓦(Fernando Silva),達米安·盧德里克(Damião Rodrigues),約瑟·博爾傑斯(José Borges),阿爾瓦羅·席爾瓦(Álvaro Silva),曼努埃爾·達席爾瓦(Manuel da Silva),路易斯·羅巴托(Luís Lobato),約瑟·波伊奧爾(José Boyol),安東尼奧·諾拉斯科(António Nolasco),約瑟·德·阿爾美達(José de Almeida),費爾南多·阿布克爾克(Fernando Albuqerque),佩德羅·安傑魯(Pedro Ângelo),列奧納爾·盧德里克(Leonel Rodrigues),埃尼奧·拉馬留(Énio Ramalho),弗雷德里克·諾拉斯科(Fredrico Nolasco)和若奧·卡雷羅(João Carreiro)。

雙打選手如下:約瑟·博爾傑斯-曼努埃爾·達·席爾瓦(José-Borges-Manuel da Silva),達米安·盧德里克-阿爾瓦羅·席爾瓦(Danrião Rodrigues Ábaro Silva),路易斯·拉巴托-弗蘭西斯科·加爾西亞(Luís Lobato-Franscisco Gracia),約瑟·維第加爾-安東尼奧·諾拉斯科(José Vidigal-António Nolasco),弗爾南多·席爾瓦-埃爾加·巴斯杜(Fernando Silva-Elgar Basto),約瑟·波伊奧爾-約瑟·阿爾美達(José Boyol-José Almeida),佩德羅·安杰魯-弗爾南多·阿布克爾克(Pedro Ângelo-Fernando Albuquerque),埃尼奧·拉馬留-弗雷德里克·諾拉斯科(Énio Ramalho-Frederico Nolasco),列奧納爾·盧德里克-約瑟·達·阿爾美達(Leonel Rodrigues-José de Almeida)。

這一年的最後幾個月,域多利影院同國華戲院的競爭明顯,放映一系列音樂片。大部份影片在電影史上沒有名氣,乃是好萊塢的大批量製作。可在當時,電影觀眾的要求不高,有聲電影的炫惑力尚未消失,他們一概來者不拒。對於音樂影片,觀眾驚異於那豪華壯闊的場景,伴舞女郎又跳又唱,在大型舞蹈的表演中每個人都準確無誤。

域多利戲院廣告

正是這個時代才會出現阿爾溫·柏林(Irving Berlin)的曲子,人們首先是在電影《炫示豪闊》(Puttin' on the Rith)中聽到他的歌曲,這部影片由Harry Richman和Joan Bennett主演。而歌曲<隨你>(With you),<流浪之歌>(Singing a Vagabond Song),<你眼中的危險>(There′s danger in your eyes),<傑端>(Cherie)變得家喻戶曉。

接著,營地街這家舊影院放映了Lois Moran和Walter Byron主演《不可損害的》(Not Damaged)和《正在表演》(On with the show)。第一部影片有這樣幾支非常流行的歌曲:<輕聲告訴你愛我>(Whisper you love me),<無所牽掛>(Nothing′s Gonna Hold us)和<這是我的事>(Business is Business with me)。第二部影片幾幕踢踏舞鏡頭和幾乎瘋狂的<查爾萊斯頓>舞蹈令人記憶猶新。

11月底,音樂鉅製《幸福的日子》(Happy Days)上演了,由當時最優秀的演員組成的陣容:Charles Farrell,Janet Gaynor,Victor Mclaglen,Edmund Lowe,Marjorie White,El Brendel,Warner Baxter,Dixie Lee,David Rollins,Will Rogers和Frank Albertson。新歌打動了人們的心靈:<莫爾>(more),<歌>(Minstrel Memories),<瘋狂之步>(Crazy Feet),<為心上人於懷>(A toast to the Girl I love),<為伊消得人憔悴>(I′m on a Diet of Love)和<幸福的日子>(Happy Days),這是新年伊始令人回味無窮的不朽歌曲。

音樂電影系列以Sue Carol的《金犢》(Golden Calf)、Duncan姐妹(Rosetta和Vivian)的《一百位舞女和五十位巨星》(100 dancing girls and 50 Browdway stars)和《這是美好的生活》(It′s a Great Life)。許多讀者會想起兩姐妹的歌:<我跟隨你>(I′m Following you),和。

所有這些電影均是在大蕭條時期美國製作的,公眾奔向電影院以忘記1929年紐約股市暴跌以來令全美國人遭殃的悲慘日子。這些電影在票房上獲得巨大成功,因為美國人要從現實生活的悲慘中逃避和轉移視線。澳門尚未體驗到危機,來到電影院純粹為了滿足看他們喜愛的演員唱歌跳舞的樂趣。

《上尉微笑》(The Smiling Lieutenant)的廣告(1931)

當紅的Maurice Chevalier 在《上尉微笑》一片中的造型

有了這麼多的音樂電影,澳門開始出售唱片、留聲機和電唱機。這類商品的專賣店是“Brunswick”,位於新馬路9號,有著它輝煌的日子。

12月,域多利影院放映了一部影片,雖然歌曲很多,卻不能稱音樂片。這是一部浪漫傷感的影片,矯揉造作,主要是討好女性。這就是《In Gay Madrid》,由Ramon Novarro和Dorothy Jordan主演。Novarro曾演無聲影片,一直完好無損地保持著“拉丁情人”的地位,絲毫不可動搖。《澳門之聲》毫不掩飾對他的好感:

Novarro在50個人組成的合唱團的伴唱下,優美地唱著下列歌曲:<聖地亞哥>(Santiago),<讓我愛你,愛你>(Let me love you,love),,歌曲的作者是Xavier Cugat(當時毫無名氣)。其它的歌是<笑吧,同志們>(Smile Comrades),<進入我心>(Into my Heart)和<酒,女人和歌>(Wine,Women and Song)。

Ramon Novarro荒廢了幾年之後就銷聲匿跡了,而Xavier Cugat及其拉丁音樂則一直瘋魔到50年代末。

域多利影院不只放映音樂片,同樣放映了當時澳門人喜愛的其它種類的片子,如《南海暮色》(White Shadows in the South Seas),電影在波利尼西亞一座天堂般的海島上拍攝,由Monte Blue和Raguel Torres主演;《主教謀殺案》(The Bishop Murde Case),一部當時最傑出的警探片,由Basil Rathbone和Leyla Hayams主演;還有上面提過的《大屋》(The Big House)。

《大屋》對於部份人說,可能是一部更完整、更動人的影片。它描寫了監獄中的暴動。Wallace Beery,Chester Morris和Robert Montgomery主演,然而,Beery 所飾技的剛硬而殘虐的主角則主宰了整部電影。他的出色演繹令他提升到麥德羅-葛德文-梅耶電影公司一流影星的行列。

,由Jeannette Mac Donald和Jack Buchanan主演;《元首在閱兵式上》(Paramount on Parade),由Charles(Buddy)Roger和Lilian Roth主演,唱出<任何時候都會陷入情網>(Any Time the Time to Fall in Love)還有Jack Oackie和ZelmaO′Neil主演的<我為你受訓>(I′m in Training for You)。

</p>

<figure><img data-cke-saved-src=)

1932年的一份葡文週報

此後放映的影片是《希臘街》(The Greek Street),由美麗的希臘演員Sari Maritza主演。電影中的歌曲非常好聽,如<我有一支愛曲>(I′ve a little love song),<裸行> (Undress Parade),<吻我>(Share your lips with m e),<傑端>(Cherie),以及音樂,和。

Maurice Chevalier演出《Love Parade》成功之後,演出了兩齣非常成功的電影《巴黎的無辜者》(The Innocent of Paris)和《上尉微笑》(The Smiling Lieutenant),這部影片和當時尚未成名的女演員Claudette Colbert 飾演。

國華戲院第一次介紹了一位漂亮女演員,她的臉容有著異國風情,嗓音熱烈如火,感性異常,身裁頎長匀稱,雙腿修長,美如雕塑。這就是Marlene。她在電影《無恥勾當》(Dishonoured)中飾演一個以Mata-Hari為原型的女間諜。她真是一個尤物。電影結尾的場景是,她在被槍殺前,用鋼琴彈奏著一支名曲,情景實在令人難忘。一個星期後,上演了她主演的另一部影片《摩洛哥》(Morrocco),同Gary Cooper這位極年輕的演員和Adoph Menjou合作。Marlene的名字被人銘記住了。

國華戲院的意念是不僅僅成為一家影劇院。11月,在重演《Love Parade》之前,一家美國歌舞團(Nellie Farren's Whopee Girls)在此獻演。這家歌舞團獃了一個星期左右,弄得涉世未深的女孩子欣喜若狂。在踢踏舞的中途,場上紙片亂飛,要求約會,女孩子們則帶著老於此道的微笑挑三揀四,演員們則在天神巷守候她們。

更為嚴肅的演出是11月22日Schneider三重奏樂團的演出。國華戲院第一次上演具有世界聲譽的樂團的音樂會。三重奏是由Barão A. Vietenghoff(鋼琴),Remja Waschitz(小提琴)和Wolfrang Schneider(大提琴)組成。演奏莫扎特(Mozart)、萊米奧(Rameau)、蕭邦(Chopin)、斯克里阿比尼(Skriabini)、布歇爾(Purcell)和A. 阿蘭斯基(A. Arensky)的曲子。那是古典音樂的難忘盛會,雖然大部份聽眾與公司的努力和演奏家的水平並不相襯。

除了電影,澳門還有其它的消遣。賽馬正常進行,“發燒友”們總是給予大力支持,瑞泰、瑞安、鄭州、大興號快船將香港的客人源源不斷地載到澳門,參與賽馬盛會。

賽狗場地工程結束。11月10日,《澳門之聲》報導說,170隻賽狗佔據200條跑道,等待著開業的日子。報導強調說:

跑兔跑道即將完工,幾天之內就應進行賽狗的訓練,需要3個星期正式開賽。

觀台可容納1500人,正在緊張施工,工人夜以繼日地工作。

1931年那金色的秋天,澳門毫無未來信心動搖的跡象。生活非常廉宜。比如,位於Horta da Companhia 10號的“Beatriz Berta de Souza”店,每公 升橄欖油只售$1.30;位於新馬路的食品店“Macao Store”,在《澳門之聲》作廣告:“今年冰塊只賣每磅一仙”。

東方書店告知顧客新的書訊:布里托·加馬叔(Brito Camacho)的《勞爾德》(Lourdes),安東尼奧·費羅(António Ferro)的《影都好萊塢》(Hollywood,capital de imagens),阿奇里諾(Aquilino)的《殺死魔鬼的人》(O Homem que matou o Diabo)。

外港還沒完全絕望。葡國的親德(Chinde)號和吉爾·埃亞內斯(Gil Eanes)號在外港停泊,帶來軍隊和流放的政治家。在木蠆的碼頭上,有航海俱樂部,停靠著澳門-文萊航線和澳門-莫桑比克航線的薩格雷斯(Sagres)號。政府公務人員來來往往,有的為公務,有的為免費乘坐波負(Porthos)號信使船和德爾福林格(Derfflinger)號香港上下船。

誰想吃到鮮美味醇的葡國菜,要去葡國曙色餐廳(Aurora Portuguesa)或佛笑樓餐廳。想喝一杯香噴噴的牛奶或各式冷飲,有澳門奶品店(Leitaria Macaense),就在國華戲院旁邊。想吃美味的雞絲粉(Kai si fán)有聯邦餐廳(United States),位於中央酒店,域多利影院的對面。如想跳舞,可上該酒店的6字樓,那兒有豪興俱樂部。

說到體育,網球學生賽結束了,約瑟·波伊奧爾-約瑟·阿爾美達(José Boyol-José Almeida)獲雙打冠軍,曼努埃爾·達·席爾瓦(Manuel da Silva)獲單打冠軍。娛樂聯合公司(Sociedade União Recreativa)的11人隊稱霸足壇。而菲力蒲·奧·高斯達(Filipe O Costa)開始耐心地訓練和教導一代曲棍球高手。12月,香港皇家遊艇俱樂部(Royal Yacht Club)組織了一場別開生面的划船比賽,15艘參賽船泊於澳門,給碼頭增添了前所未有的景象。

香港股市依然交投活躍,股價總在上揚。澳門的大批資金用於股市投機,所有的人都想借機大發一筆。

滿洲里的戰火殘酷地燃燒著。日本人雖經常取勝,卻遇到頑強的抵抗。主要是張學良的部隊。張學良也被稱作“少帥”,是著名軍閥張作霖之公子。12月,滿州里絕大部份地區已被入侵者佔領。國土淪陷,就連民族聯合的行動也蕩然無存,無力扭轉現狀。

目前,中國本土尚未被戰火波及。然而,這是因為日本軍國主義的初步計劃還未包括對全中國的征服,不過直取滿洲。隨著事態的發展,日本人的野心膨脹了。他們認為如果說中國軍隊在軍事上不能擊潰日軍,就有辦法在經濟上得到勝利的補償。而全中國上下則宣言抵制日貨,反日遊行熱火朝天。香港,人們騷擾、攻擊日本商店和日本居民。有人受傷和死亡,有些被駭人地屠殺掉。澳門唯一的日本居民是牙醫(Wade),被警方保護起來。

日本認為這種態度是不可容忍的挑釁。中國黃海和渤海邊到處可見日本軍艦。“驅逐艦”和炮艦在揚子江上逡巡,然而並不公然挑起對抗。可是在天津日本租界發生對中方進行炮擊,以撲滅一次起義。

面對民族聯合的無能為力,把時間浪費在空談上,不採取有效的行動,中國沒有幻想。形勢壞透了,而中國準備著迎接更壞的局勢。第19路軍在蔡鋌鍇(Tsai Tin Kai)將軍的指揮下,6211師和6411師聯合處駐於上海附近。

英國人擔心其貿易受損,在外交上四處活動以避免戰火擴大。美國借一次軍事演習之機在太平洋大力佈署海軍力量。那就是10年後的珍珠港。

這就是1931年12月最後幾天聽到的壞消息。可是跑狗賽在26日下午開張,場面極其緊張而精采,令人把憂心之事拋到九天之外了。

但是這一年郤以一個沉痛的消息終結。31日一早傳來不幸的消息,前一晚大約11點,澳門和澳門人民的好朋友曼努埃爾·達·席爾瓦·門德斯(Manuel da Silva Mendes),澳門崇高和優雅的靈魂在松山馬路寓所逝世。他的作品對於希望瞭解澳門的人乃是必讀之書。

抗戰期間澳門電影觀眾的反應

(1932-1936)

1932年平靜地揭開了序幕,葡萄牙民眾正沉浸在迎接嘉年華狂歡節的歡樂氣氛裏,組織“暢遊”和“聯歡”計劃。滿洲里的戰爭,早期的震蕩效應早已減緩了,重新成為遙遠異地的事件。賽狗獲得顯著成功,航船滿載客人而至,澳門和香港航線則新置了一艘“快船”,運行迅速,舒適而豪華,這就是威尼斯(Veneza)號。

電影方面,人們在“域多利影院”觀看《三個不敬神的人》(The Unholy Three)和《浪漫曲》(Romance),第一次欣賞到隆·查尼(Lon Chaney)和格萊塔·嘉寶(Greta Garbo)的聲音。國華戲院則推出催人淚下的影片《東方萊尼》(East Lynne)。一月份,國華戲院還上映了米茲·格林(Mitzi Green)、傑克·古根(Jackie Coogan)主演的《哈克萊伯瑞·芬》(Huckleberry Finn)和《爵士王》(King of Jazz),後者是電影史上最出色的一部音樂片。

生活依舊無憂無慮,以至《澳門之聲》專闢一欄,講述30年代澳門一個最為家喻戶曉、最具特色的人物“瘋子卡里托”(Calito Maluco)的故事娛樂讀者,這個人物也叫“偷雞卡里托”(Calito-Tâo-Kai)。澳門老一代人有誰會忘記這個可憐的人,無牙、禿頭、骯髒、經常喝醉、自言自語,以替人做雜役維生,或乾脆向熟人強“借”十仙或者二十仙呢!

誰會忘記他那一貫的叫喊聲呢? “誰買月餅呀? 蜜糖兒做的月餅! 又甜又香的月餅! ”他沿著靜寂的城市街道一路喊一路走,敲一些人家的大門。他總是唉聲嘆氣,對所有的人都稱“兄弟”或“姐妹”。他對人們羞辱和不耐煩的神氣逆來順受,祇是小孩子們不留情面地大叫“偷雞卡里托”時,他才極其光火。他是一個以誠實的勞動掙得十仙或二十仙為榮的人,不能容忍人們叫他竊賊。這時,他會暴跳如雷,破口大罵。

這是一個富有創意的人。《澳門之聲》記下他的一些行為:

流傳著有關他的趣事,例如:拉著一輛車子(黃包車)載客走上半個小時,收錢後坐到車子上,翹著兩腿,再遊玩半個小時,最後付給拉車的苦力剛剛掙到的錢。乞求施舍,未得,復乞舍二十仙。最後,以借貸名義給他二十仙,當債權人早已忘記了這回事,“卡里托”出現了,還了十仙給他,說其餘的下個月再還!

委托他購物,賬總是算得清清楚楚,從不騙取更不挪用一仙。

可憐的卡里托! 可憐然而忠實。

確實,1932年1月22日的報紙讀者,大笑卡里托絕倫的怪事。但是,這天不大令人笑得出來,因為報紙同樣報導了上海的嚴重局勢。

反日情緒非常強烈,遍佈全中國,在那個堪稱大都市的上海達到沸點。1月19日,一隊中國人在外國租界襲擊了5個日本僧人,其中兩人傷勢嚴重。日本僑民無比激憤,50個過激的日本青年施行報復,點然飽蘸汽油的的布團攻襲租界外的一座中國工廠。他們返回租界時,襲擊了一隊巡警,殺死了一個中國警官。警官的同伴身為中國人,拔出佩槍並開了火,擊傷3個日本人,其中一個傷勢過重不久就死了。

這類衝突,如果中日雙方用一種調解的精神即可以和平解決,但在日本海軍的威迫下,上海的日本人借題發揮,海軍也想“開戰”,顯然陸軍已在滿洲里長驅直入,勢如破竹,增加著軍力。幾天之後,氣氛更為緊張,毫無和解的跡象,日本海軍在港口集結了十艘戰艦,海軍上將Shiozawa,日本駐中國第二艦隊司令向上海的行政長官吳鐵城(Wu Tieh Chen)遞上最後通牒,要求對日本駐上海總領館向中國當局提出的抗議立即作出滿意的答覆。最後通牒提出了4項屈辱性的條件。

顯然中國人不準備開戰,想對最後通牒玩一手“拖”字訣。上海行政長官試圖談判,但遇到對方決不妥協的強硬態度。日本戰艦在港口越集越多,令人看出日本人為此早就作好了準備。

上海生活在期待著可怕結局的時刻。大家搶購黃金,股市動蕩,這對香港產生了極大影響。其它大國祇想保護公共租界和法國租界。他們召募志願軍,施行戒嚴令,這個商業大都會的脈博停止了跳動。“遠東的巴黎”在一場不可避免的衝突到來之前,苟延殘喘著。

如果說上海行政長官準備好談判,中國大眾則不接受屈辱性的條件。

蔡堥鍇的第十九路軍調近上海,進駐閘北(Chapei)。上海的這個地區,其時變成一座堡壘。人們修築街壘,在所有戰略要點堆放沙包,並對每一輛過往的汽車進行嚴格的檢查。

最後通牒的期限是1月28日的18時。當時,人們知道上海行政長官準備接受日本人提出的條件。但是,日本人想方設法宣戰,不想放棄他們的戰爭計劃。夜裏23點,吳淞口堡壘前的日本艦隊猛然開火,有500顆炮彈落在閘北。

駐扎在吳淞的軍隊還擊了。在閘北,第一批入侵的日軍遇到意想不到的抵抗,全軍覆沒。幾天之後,入侵者才明白過來,在上海發生的事情可不是軍事演習。

上海戰火一起,一種災難的感受就遍佈全世界。大上海,這個無與倫比的大都市,受到了死亡的危脅。

澳門的反應是強烈的。上海有著龐大的葡國僑民,與香港的葡僑不相上下或者還要多。澳門和上海的葡僑息息相關,正如和香港息息相關一樣。確實,澳門沒有一個家庭沒有親人在上海,那是世界上澳門葡人移民最多的聚居地。

1932年1月28日,日軍對上海閘北進行了一次猛烈的炮轟,使之變成一片火海。無數生命在炮轟和樓宇倒塌中喪失。

一些驚恐萬狀的人奔向公共租界和法國租界,進入租界區的大街小巷,如繁華的南京路和著名的外灘(Bund),這裏酒店林立,豪華的商廈鱗次櫛比。

閘北一片火海的景象真如但丁描繪的地獄,令人沒齒難忘。租界區的人站在窗前,露台和天台上,密切注視著戰事的發展。難民們看到自己曾經居住、經商的地方整片化為瓦礫,有些住宅曾是極盡侈豪的,一切化為烏有。奧德翁戲院(Teatro Odeon)焚毀了,商務印書館大樓變成一片灰燼,其中珍藏的古籍珍本和稀世藝術瑰寶剎時間灰飛煙滅,這些物品在當時價值一千萬美元以上,這給全世界的知識界造成了深刻的震撼。

外國列強反對日本的侵略,但旨在保護租界,僅此而已。日本人祇要不觸動租界,就可以為所欲為。外國守軍的力量加強了。2月1日,英國巡洋艦貝爾維克號從香港出發,載有800名海軍陸戰隊。美國從馬尼拉派遣了第31兵團,由1200名官兵組成,並在公共租界前面集結了一支裝備精良的殲滅隊。法國巡洋艦盧梭號(Rousseau)、意大利巡洋艦自由號(Libre)也抵達上海。葡國巡洋艦阿達馬斯托爾號(Adamastor)2月2日離開香港,全速開往上海,同時,吉爾·埃亞内斯(Gil Eanes)號運兵船也準備好了,一旦形勢惡化,就會從澳門運送一批軍隊增援。還有消息說,共和(República)號巡洋艦在莫桑比克也作好了支援上海的準備。

葡萄牙志願兵日日夜夜堅守崗位,以備不測。他們參加了疏散居住在虹橋和閘北的葡萄牙婦女兒童的工作。在大門口,他們負有阻擋過多的難民進入的艱巨責任,因為戰事爆發頭幾日,兩個租界接受的難民對食物的存儲造成極大負擔。志願兵後來描繪的場面真是慘絕人寰。母親們伸出雙手請求保護和憐憫她們的孩子,孩子們因恐懼而發瘋般號哭著,驚叫著,男人們呆滯地蹲在地上,彿彿是機器那般,被淘空了力氣和希望。身後,戰火摧毀著樓房,無情地屠殺和焚燒著。

戰爭的消息傳到澳門,產生了強烈的震驚。然而,外國列強保衛租界的堅定態度令初時的擔憂平復下來,樂觀的氣氛復現了。

2月,澳門的春節和狂歡節熱熱鬧鬧地過著。澳門的華人心滿意足。上海保衛戰令他們充滿自豪,十九路軍勇敢地打擊了敵人,不給入侵者以喘息的機會。

蔡廷鍇將軍的抵抗和作戰能力在中國人的心上為滿洲里屈辱的戰敗提供了一種心理補償。

電影依然是民眾最喜愛的娛樂,而葡萄牙僑民中則有著一則新聞:葡萄牙戲劇演出團(Tournee Teatral Portuguesa)在葡屬殖民地巡回演出,在非洲和果阿演出之後,抵達澳門。巡演團有著名女演員埃澳莉納·古雷婭(Eveline Correia)、多洛萊斯·德·阿爾美達(Dolores d’Almeida)和薩萊特·巴羅斯(Salete Barros)以及男演員曼努埃爾·古雷亞(Manuel Correia)、約瑟·德·阿萊德·蘇澳拉爾(José de Arêde Soveral)、卡洛斯·巴洛斯(Carlos Barros)和阿杜爾·德·阿爾美達(Artur d’Almeida)。劇團準備上演一系列節目,《澳門之聲》報導說,這次活動得到了戲劇音樂愛好者協會(Grupo de Amadores de Teatro e Música)以及埃德斯·達·高斯達·羅克和瑪麗婭·達·高斯達·羅克(Mlles. Edith da Costa Roque e Maria da Costa Roque)的大力支持。

崗頂劇院(Teatro D. Pedro V)有著一段黃金時期。2月份的時光被劇團極受歡迎的節目所充滿,為澳門留下了長久的回憶,因為再沒有另一家葡萄牙劇團訪問過澳門。

劇團在崗頂前地的劇院(Teatro do Largo de Santo Agostinho)上演了優美的歌劇《摩爾人》(A Mouraria)。演出十分成功。本地的戲劇愛好者,有埃德斯·達·高斯達·羅克、恩里克·馬查度(Henrique Machado)和達尼路·巴雷羅斯(Danilo Barreiros)參加。音樂指揮是貝爾納迪諾·德·森納·費爾南德斯(Bernardino de Senna Fernandes),戲劇音樂愛好者協會會員。這是2月11日的事。

第二天,演出了活報劇《在氣球上》(No Balão),17日則演出了《花地瑪聖母的神跡》(Um Milagre de Fátima),受到信徒的高度讚賞和稱譽。2月份還演出了活報劇《歐洲花園》(Jardim da Europa),喜劇《德國洋娃娃》(A Boneca Alemã),歌劇《若奧·拉當》(João Ratão)和活報劇《寫》(Estava Escrito!)。

劇團的演員非常出色,在舞台上的表現特別自如。正是他們教會了戲劇愛好者許多東西,以至可以在幾年之後成立戲劇音樂愛好者學會(Academia de Amadores de Teatroe Música),有卡爾瓦留和萊古兄弟(Irmãos Carvalho e Rego)、恩里克·馬查度·路西莉婭(Lucília)、馬里奧·德·坎布斯·耐瑞(Mário de Campos Néry)、維澤·比內羅(Vizeu Pinheiro)、加美·貝雅德(Jaime Bellard)以及其他一些人參加。

2月,對於遠東的歷史來說極其驚心動魄,卻上演了好影片。如《Lasca of Rio Grande》,由里奧·卡里洛(Leo Carrillo)和約翰·麥克布朗(John MacBrown)主演;《盲蛛》(Daddy Long Legs),由魏納爾·巴·克斯特(Warner Baxter)和傑内特蓋伊諾爾(Janet Gaynor)主演;和《魂斷藍橋》(Waterloo Bridge),由麥伊·克拉克(Mae Clarke)、肯特·道格拉斯(Kent Douglas)和多里斯·勞伊德(Doris Lloyd)主演。著名的音樂片的上映也很成功:Gold Diggers of Broadway和保羅·懷特曼(Paul Whitemann)主演的《爵士王》(King of Jazz)。

《淘金者》(Gold Diggers of 1935)廣告由巴斯比·貝克萊(Busby Berkeley)導演

國華戲院這一年的票房收入非常可觀,上演的是一部有關中國的記錄片,名叫《上海閘北》(Chapei-Shanghai)。中國居民排成長龍買票來觀看表現閘北、江灣和吳淞的戰況,觀看指揮這戰鬥的英雄蔡廷鍇將軍。

陣容龐大的哈尼斯頓(Harneston)馬戲團也在1932年2月抵達澳門,馬戲團的動物極其之多,有虎、獅、豹、象、馬、鸚鵡、天鵝和袋鼠,表演場地設於望廈,那時,該處還是一片荒涼。

1932年2月21日在板樟堂前地(Large de S. Domingos)舉行的商業聯合會(Associaso Comercial)新址啟用儀式,令中葡居民共慶。

在這所有或悲或喜的事件中,2月底則發生了一件令澳門居門大為悲痛的事。頭幾例腦膜炎在澳門居民尚不知情的情況下發生了。

1932年2月底流行的幾例腦膜炎的情況,3月2日再也隱瞞不住了。《澳門之聲》發表了一篇長文說明這種傳染病,文章這樣開頭:

最近幾例腦膜炎給本城敏感的居民帶來了這樣或那樣的驚惶。

文章試圖減少人們的恐懼,教導人們預防措施,希望鼓起人們的士氣。文章的最後幾段寫道:

無論在何種情形之下,有一件事應該記起:害怕的情況。當然,格言說得好,害怕無濟於事,而心懷畏懼的人,因為毫無抵抗之力,就為疾病的發生提供了源源不絕的土壤。

不,無須擔心,事情未到擔心的地步。

在同一天同一份報紙,便民藥房(Farmácia Popular)第一次登廣告出售一種抗此種疾病的藥:“魏氏(Weichselbaum)預防腦膜炎病毒藥水。”

上述文章加上便民藥房的廣告,另外,全澳的醫生齊集衛生司開會商討預防措施的消息傳遍全城,居民一下就亂了陣腳。

如果澳門全城有過集體恐懼的經歷,那就是這次事件了。儘管各種各樣的聲明不斷為安定民心,病情則是實際存在的。據當時公眾的信念,連空氣都被感染了,而所有的人都在拚命呼吸,說不定哪一天就會得病。人們將此歸咎於漫長的潮濕季節,天空總是鉛雲低垂陰沉抑鬱,來自北方的風帶來戰場的疫氣,帶來腐爛的屍首的瘟毒。那些迷信的人們則回想起往年天災人禍的不祥之兆:颱風和二龍喉軍火庫的爆炸。

3月7日,衛生司召開了特別顧問會議。傳染病被官方正式認可。11日,根據市政廳的決議,所有的小學校停課,定於4月29、30日至5月1日提前進行考試。學生們這一年從未放過如此漫長的大假!

《澳門之聲》每天都公佈住院病人、死者和痊癒者的數字。如果住院的病人少於前一日,就會說疫情就快過去。可是第二天如數字大增,人們就會被嚇一大跳。光是3月份就有320名患者入住仁伯爵醫院(Conde De S. Janúario)。

白屋(Vila Branca)隔離所收容不了數目龐大的病人,必須修建兩座棚屋。何處可以避難呢? 香港? 內地? 廣州? 別想了。疫病在這個區域更加瘋狂地肆虐,澳門在這遍地流行疾病的災區中,是受災最輕的。

我記起一件事猶如發生在昨天。我和哥哥在一個下午同父母一起去市場購物,市場就在營地街正中。我們正在一家商店,看到路上行人紛紛躲避,有的奔回家,有的緊靠牆壁。我們非常奇怪,想看一看人群驚慌四散的原因。一架寒傖的黃包車上躺著一個僵直的小男孩,車伕緩慢地拉著車前行,他的樣子真比死人更加難看,那樣做顯然是出價高昂。後面緊跟著一對哭泣的夫婦,顯然是孩子的父母。我們不知他們要去哪裏,因為我們的父母大叫“離開這兒! 到板樟堂等我們! ”那時我們還是毛孩子,飛快地跑開了,心中充滿一股不可名狀的恐懼。這就是疫病流行期澳門的氣氛。

我們當時住在加思欄馬路,和醫院區隔開,沿著現在依然矗立的圍牆,我們站在家裏陽台上可看見一所棚屋的屋頂。帶著孩童不可救藥的好奇心,我們可以聽到病人的呻吟聲,從救護車往返的情況,我們知道有多少病人住了進去。救護車帶著叮噹叮噹的聲響攀爬著傾斜的路面。4月初,政府十萬火急地從香港購買了另一輛救護車。《澳門之聲》報導汕頭市也受到了瘟疫的襲擊。

4月的頭10天過去,患病的人數明顯減少了。13日,第一次無人入院。4日,病情漸漸消失,但是,整體上還是有90餘人患病。到了5月份,才可以說腦膜炎已不再構成威脅。瘟疫的流行終於成為歷史陳跡。

黑色的3月和上海慘烈的爭奪戰相呼應。日本軍隊未想到會遇到十九路軍的頑強抵抗,感到失去了面子,需要結束戰鬥以換回榮耀,召來更多的援兵,集結了高達70000人的大兵。在江灣的兵團組織了一次反撲失敗了。最後決定集中兵力攻打吳淞,直到此時為止,吳淞都是牢不可破,儘管日本海軍對它進行了猛烈的狂轟爛炸。中國軍隊接受了這個嚴峻的挑戰,沉著應敵將日兵的進攻一一擊退。然而,這裏的人員傷亡重大,鄧志信(Tang Chi Hsin)和王振元(Vong Chan Yuan)將軍殉難。

日本兵連續不斷的進攻終於開始奏效,堡壘被一個一個擊破。最後,中國軍人在譚介山(Tan Kai Shan)將軍的指揮下經蔡廷鍇大將軍的同意,秩序井然地撤離了。吳淞的陷落令中國的防線的力量減弱了。日本軍隊企圖包圍十九路軍,可是,極富智謀的蔡廷鍇最終下達了撤退令,巧妙地避離日軍的包圍圈。十九路軍滿載榮耀避過了滅頂之災,依然是新的早已遠離上海的戰場上的一支戰鬥力極強的軍隊。上海這個大都市獲救了。

如果說光榮的扺抗者未感到失敗的話,則中央政府對十九路軍的撤離大為沮喪。儘管遇到愛國者的強烈抗議,和平談判則展開了,因為現在輪到政治家而不僅僅是軍人說話的時候了。和平終於來臨,卻是一種腐敗的和平,導致中國失去了滿洲里。

日本對上海的攻襲引起了一場巨大的經濟危機。商業停滯,上海和香港的股票直線下跌,令無數人傾家蕩產。澳門葡人堅如磐石的幸運生活被粉碎或受到沉重的傷害,這同樣發生在香港和上海的某些葡人巨富身上。

1931年一片歡呼聲中計劃的無數工程,全部變成紙上談兵,而有些在幾年之後根本沒可能上了,祇有放棄了。賽馬和賽狗也遇到了危機。跑狗場本來是為外國人和内地及香港的遊客準備的,現在祇有本地人了。而本地人一向在投注上謹小慎微。這一前景美好的舉措的失敗有目共睹。

1932年對於澳門來說,一句話,是災難的一年。而對於遠東的和平來說,則是雪上加霜。

腦膜炎流行病的結束以印象至深的宗教遊行作為標誌,這事發生在5月。

5月13日慶祝花地瑪聖母的宗教遊行非常重要。澳門的天主教居民虔誠地向聖母致謝在如此巨大的災難中挽救了他們。當時的人們告訴我,伴隨著一個婦女合唱團的歌聲,無數人的眼中湧出淚水,合唱團帶著宗教的熱忱唱起傳統頌歌。

5月21日,中國居民也組織了一次盛大的佛教慶祝遊行,場面吵嚷熱鬧,色彩繽紛奪目。澳門政府的署理總督和其它高官站到市政廳大樓的陽台高處參加了這次慶祝活動,據《澳門之聲》的記載,市政廳廣場有一萬多人。

1932年在許多方面都如比陰晦多災,但也有其補償,這主要在藝術和演藝方面。

葡萄牙劇團的“海外屬地巡回演出”(Grande Toumée Teafnal às Colónias)繼續獻藝直到9月份方止。上演的節目中,尤以下面兩劇令當時人記憶猶新:《2,000美元》(2,000 Dólares),由美國人保羅·阿爾姆斯特朗(Paul Armstrong)主演,以及著名的《瑪麗·達根案》(Processo de Mary Dugan)。

6月9日夜,崗頂戲院變成了美國法院的聽審堂,觀眾的心緒緊隨瑪麗·達根的起伏伏而動蕩,她被控告死罪;觀眾傾聽著質詢問話和多種辯論,參與審判,對司法公訴人的冷漠表示反感,内心支持著辯護律師。這是一個難忘的夜晚,或許它是這次巡回演出的最好的節目。

讀者不禁會問,如何可以在一個座無虛席,時處盛夏的日子在沒有空調的條件下上演一齣如此高水準的戲劇呢? 《澳門之聲》用下面的話語回答了這一質問:

由於在整個節目上演過程中運轉的電力通風系統和堂座及包廂所放置的成千磅冰塊,劇院裏氣溫十分宜人。

這是一次真正的藝術節。我們衷心祝願它的成功。

澳門對戲劇極其熱愛,儘管在戲劇大巡演前,人們已經如此,大巡演不過是教會了戲劇愛好者一種良好的演繹藝術。我們不想漏掉由戲劇愛好者演出的兩齣戲,一齣是在該劇團訪問之前演出,一齣就在9月上演,由阿達馬斯托爾號巡洋艦的海員演出。

第一場戲是在1月底演出,在國華戲院為“孤兒救濟基金”(Fundo do Asilo dos Orfãos)演出。這次演出的節目有一幕喜劇、一幕獨幕劇和音樂演奏。音樂團參加了演出,由貢斯坦西奧·約瑟·達·席爾瓦(Constâncio José da Silva)任指揮。根據《澳門之聲》的報導,參加演出的藝術家是:埃德斯·羅克、瑪麗婭·布拉卡(Maria Braga)、貝爾達·巴索斯(Berta Passos)、路易斯·高伊斯(Luis Gois)、弗蘭西斯科·約瑟·加爾西亞(Francisco e José Garcia)、大衛·基馬蘭斯(David Guimarães)、阿美利科·馬爾克斯(Américo Marques)、阿尼拔. 巴索斯(Aníbal Passos)、布里加爾布·吉朗(Policarpo Girão)和薩瓦多爾·都·那斯席門杜(Salvador do Nascimento)。

阿達馬斯托爾號巡洋艦的海員為祖國體育中心(Núcleo Desportivo Pátria),即海事司體育中心(Núcleo Desportivo da Marinha)的前身所作的演出在堂·佩德羅五世戲院進行,真正是座無虛席,令觀眾大飽眼福。其中一幕喜劇特別突出,名為《審判》(Um Julgamento),裏面有兩個喜劇人物令人捧腹不已,這就是“真實叔叔”(Tio Verdades)和“審評阿姨”(Tia Censuras)。

葡萄牙藝術家的演出活動並未就此中止。5月,抒情男高音歌唱家羅梅里諾·達·席爾瓦(Lomelino de Silva)蒞臨澳門,據《澳門之聲》的說法,他是葡萄牙的加羅索(Caruso)。

和席爾瓦·桑切斯(Silva Sanches)相反,羅梅里諾·達·席爾瓦(Lomelino de Silva)是一彬彬有禮的人,嗓音優美動人,待人熱情,面相友善。總之,他的形象非常討人喜歡。他作了兩場演出,第一場是5月8日在崗頂戲院進行,節目非常講究。第二場是5月16日在國華戲院的演出,節目更為大眾化,而不那麼高深。由於他深受澳門大眾的歡迎,演出當中受到熱烈的喝采歡呼,自然給澳門人留下了良好的回憶。

1932年古典音樂方面的記錄是著名的施尼德爾三重奏樂隊(Trio Schneider)的演出。樂隊由鋼琴家巴朗·威廷赫夫·施齊爾(Barão Vietinghoff Scheel)、小提手連扎·瓦西茲(Remja Waschitz)和樂隊創辦人澳爾夫岡·施尼德爾(Wolfrang Schneider)組成。

多虧了國華戲院公司的努力並作了一次搭配極其成功的廣告,這個在香港、上海、歐洲和美洲久負盛名的三重奏小組才來到了澳門。國華戲院不具備演出此類音樂會的條件,但是,戲院仍坐滿了嚴肅音樂的愛好者。

為慶祝作曲家海頓(Haydn)誕辰200周年,三重奏樂隊以這位天才音樂家的《D小調奏鳴曲》(trio em ré menor)開場,然後演奏了拉赫馬尼諾夫(Rachmaninoff)的音樂片段,舒曼(Schuman)的《浪漫曲》(Romanza)等樂曲。

《澳門之聲》對音樂會的評價如下:

這是一個高雅精神享受的夜晚。如果不是時間太晚而明顯見到三位音樂家在演奏如此龐大的節目過程中精力消耗太大,聽眾會要求樂隊演奏更多的曲子,正如同在三支鋼琴獨奏後聽眾所要求的那樣。然而,我們看到聽眾對樂曲的每一樂章均全情投入地傾聽,已經足夠了;而每一樂章和各進行曲結束時所贏得的熱烈喝釆,聽眾的激動情緒等等,均使我們可以坦白地說,這次活動的組織者應對其付出的努力得到良好的收獲而感到心滿意足了……

電影方面,1932年為我們上映了一系列經典恐怖片。在這方面,國華戲院超過了勝利影院。放映貝拉·羅果西(Bela Lugose)主演的《吸血僵屍》之後,澳門人充滿了恐懼,有人竟把普通蝙蝠和吸血蝙蝠混為一談,走過房屋時大喊大叫,因為邪惡的伯爵吸血鬼正準備現身,在這7月的炎熱中現身。《傑克伊爾博土和希德先生》(Dr. Jeckyll and Mr. Hyde),據費雷德里希·馬赫(Frederich March)的精采解釋,應得奧斯卡獎。恐怖片的觀眾評語可以概括如下:“這部影片真令人毛骨悚然! ”

驚魂未定,一個星期之後上映了鮑里斯·卡爾洛夫(Boris Karloff)主演的《費蘭肯斯坦》(Frankenstein)。對於那個時代,這部片了簡直太恐怖了。

《黑貓》(The Black Cat)廣告埃德加·G·馬爾美(Edgar G. Ulmer)導演貝拉·羅果西(Bela Lugosi)和波里斯·卡爾洛夫(Boris Karloff)主演

看完電影,有人整夜不能入睡,雖然天氣酷熱,依然躲在床單下嚇得瑟瑟發抖。從此,只要想嚇唬小孩子,模仿一下那個妖怪,兩手前伸,緩慢而僵直地行走,一臉死相,就一定奏效。第二年的狂歡節,果然許多人裝扮成“費蘭肯斯坦”的樣子。

再說回令人愉悅的電影,我們可以指出幾部深深印在1932年的人們的腦海中的影片:

域多利影院放映的由約翰·波萊爾(John Boler)主演的《沙漠之歌》(The Desert Song);令女演員朱安·克勞福德(Joan Crawford)作為“有聲電影”演員而一舉成名的《舞痴之舞》(Dance Fools Dance);由最佳組合的演員傑内特·蓋伊諾爾(Janet Gaynor)和查理斯·費萊爾(Charles Farrell)主演的《美食》(Delicious);埃迪·坎托爾(Eddie Cantor)主演的喜劇片《得意的日子》(Palmy Days);國華戲院放映的由菲力蒲·霍爾姆斯(Fhillip Holmes)主演的《我殺死的那個男人》(The Man I Killed);傑内斯·麥克唐納(Janneth MacDonald)和毛里斯·謝瓦里埃爾(Maurice Chevalier)主演的《伴你一小時》(One Hour with you)。

在我們看來,域多利影院也為我們上映了最好影片,即哈里·凱端(Harry Carey)主演的名片《交易的時刻》(Trader Hour),該片票房收入極為成功。國華戲院也映了一些歐洲影片,如約瑟·莫希卡(Jose Mojica)和貢奈達·蒙特浧格羅(Conchita Montenegro)主演的西班牙片《王子必須結婚》,法國奧梭公司(Casa Osso)製作的影片,如《無名歌手》(Cantor Desconhecido),由男演員兼男高音路西安,慕拉多爾(Lucien Muratore)主演。11月,計劃興建一個新影院的消息公佈了,這就是加爾頓戲院(Carlton),即後來的平安戲院。

1933年澳門處於1931-1932年中日戰爭引起的經濟蕭條的影響之下。中國的民族感情受到慘重的傷害,可是,“軍閥”之間的内部爭戰則愈演愈烈。另一方面,面對英國、法國和美國的毫不妥丈協政策,日本並沒有放棄擴張的打算。

澳門的報刊對生活的昂貴作出反應,抱怨物價的普遍上漲。然而,這種昂貴的價格是完全可以忍受的,在今天看來,甚至是完全無稽的。請看:

乘坐瑞泰號(Sui Tai)或瑞安號(Sui An)去香港,頭等艙的票價是每人2元。乘坐盛昌號(Seng Cheong)去廣州,頭等艙票價是每2.5元。當時旅行無須使用護照或通行證,人們根本不知道有這類稱作移民局的可惡的機構存在。

一套夏天用的西裝,包括褲和上衣,大約要7元錢。J·曼努埃爾·達·羅沙(J. Manuel da Rocha)在水坑尾街開的葡日商店(Loja Luso-Japonesa)售賣“巴伊拉達”(Bairrada)牌葡萄酒,紅葡萄酒每12瓶售價4.5元,白葡萄酒每12瓶售價5.5元。位於新馬路的東方貿易行(Oriente Comercial Lda.),一箱24支中瓶裝的低度有汽酒售價36元。每袋供應軍需的土豆只售4仙,如按公斤計,售價5仙。在雜貨店裏,一罐香腸只售1.11元。

在佛笑樓(Fat Siu Lau)餐廳,一份牛扒加煎蛋和炸土豆只花費25仙。而一盤炒飯的價格是10仙。葡國曙色(Aurora Portuguesa)餐廳的食客早中晚三餐全包每月祇用22元。民風(Casa do Povo)餐廳,是澳門以前最好的葡式餐廳,價錢同樣便宜。請看4月16日星期六該餐廳的菜單:

特供午餐1元 特供晚餐1元

雞肉湯 青菜湯

1. 豆肉燴 1. 番茄汁魚

2. 加餡裡脊 2. 土豆燒兔肉

3. 火腿加蛋 3. 蜿豆烤雞

4. 肉餡 4. 橄欖果丸子

5. 蝦飯 5. 雜菜飯

6. 布丁 6. 布丁

7. 水果 7. 水果

8. 茶或咖啡 8. 茶或咖啡

漂亮的街道要數龍嵩正街,星期天在大堂做完11點的彌撒後,就去那裏聽一聽“摩爾人”的店子裏散佈的新聞。貝榮吉(J. H. Bejonjee)開的“皇家絲綢店”(Royal Silk Store),做襯衫用的彩條絲綢每碼售價1.08元,重綢縐紗售價相同;印花雙縐每碼1.30元;絲緞每碼2元。男式富土絲衫每件3.50元,男式富土絲綢睡衣每件4.50元。旁邊各家店鋪的價格也比比相同。

如此,竟有人抱怨生活太高昂!

澳門婦女的生活更典雅優越,迪娜·羅贊伯格小姐(Miss Dina Rosemberg)在里維拉酒店(Hotel Riveira)展示了漂亮的服飾後,一位華貴而富有素養的法國貴婦萊邦夫人(Madame Lebon)來到澳門,如果沒記錯的話,她在南灣開了一家裁縫店“婦女天堂”(Paradis des Dames)。

澳門上流社會自然對這服裝店趨之若鶩,開始按萊邦夫人的設計模式穿著打扮,撰寫書信,貶斥本城裁縫之劣,縷述巴黎風格的優越,以便可以從丈夫和父母的口袋中掏出錢來。如果有人對價格表示猶豫,萊邦夫人便會不滿,並以意味深長的優越語氣說:“這種衣服不是所有人都穿得起的。”

狂歡節於2月底3月初降臨了,氣氛特別的熱烈。再沒有戰爭和腦膜炎給人們的節日歡樂籠罩陰影。《澳門之聲》報導各俱樂部的慶典,家庭裏舉行活動時,用語歡快輕鬆,表現了噩夢後的無憂無慮之情。

因此,沒人關心德國的大選,這次大選納粹獲勝,而一個無名小卒阿道爾夫·希特勒(Adolfo Hitler)登上了權力寶座。這個消息於3月6日在澳門報刊上公佈,但人們毫不理會。本地和香港的報界對香港著名的張國有(Cheong Kwok Yau)審判案更有興趣。這是一位中國的“花花公子”,是百萬富豪的獨生子。他謀殺了另外一位百萬富豪馮佐治(George Fung)。這是一宗情殺案,不但引起公共輿論的關注,更引起外國輿論的興趣,無論辯方還是訴方,所請的律師均是英國最有聲望的。

1933年足球方面有阿爾戈隊(Argonauta)和黑豹隊(Tenebroso)的對賽。2月7日雙方首次交鋒,阿爾戈隊以3:2取勝。這次比賽令人難忘,雙方以崇高的體育精神進行爭奪。

然而,澳門的曲棍球比賽則有高超的水準,在整個遠東威名四播。這一年,澳門曲棍球進入黃金時代。香港隊每星期天均來塔石球場比賽。我們的隊員訓練有素,香港隊祇有敗走麥城。所有這些預賽可作為參加下一年度在馬來亞(Malaia)舉辦的實力極強的選拔賽的成績。我們的曲棍球星成為青年的偶像。所有的男孩子均夢想有一天在綠草如茵的塔石球場一展雄姿,接受人們歡呼喝采。

電影《陰森老屋》(The Old Dark House)

在郵電大廈前的荒地上建築新影院的計劃還祇不過是紙上談兵。地上樹起了圍柵,寫上“加爾頓戲院”(Carlton Theatre)的字樣,可是地上依然荒草叢生成堆雜物。傳說勝利影院將要關門用作它途。另一座戲院則最終在通商新街落成,位於沙欄仔(Tarrafeiro)市場的一字樓。這就是南京戲院(Teatro Nanquim),這是中國人的富有愛國心的名字,為當時中國的首都。此時尚有其它影劇院在營業,然而只放映無聲影片,面向華人居民,如下環街的海鏡(Hoi Keang)和完全位於中國居民區的娛樂戲院。

國華戲院繼續上映恐怖片。1933年上映了《巫師昌杜》(Chandu, the magician),電影中,愛德蒙·勞威(Edmond Lowe)扮演了一個令人難忘的角色,用其奇幻的力量擊敗了貝拉·羅果西扮演的另一個暴虐的角色的妖魔道。在影片《古老的黑屋》(The Old Dark House)中,波里斯·卡爾羅夫(Boris Karloff)重返銀幕,幾個月後,又出現在電影《木乃伊》(Mummy)中,此片同《弗蘭肯斯坦》同樣著名。

勝利影院則以其浪漫影片著稱,均是麥德羅-葛德文-梅耶(Metro-Goldwyn -Mayer)公司的最佳奉獻。誰會記不起由維拉·鮑文(Vicki Baum)的小說改編的電影《大酒店》(Grand Hotel)呢? 電影中均由麥德羅公司的巨星擔綱主演,如格萊塔·嘉寶(Greta Garbo)、約翰·里奧内爾·巴雷摩爾(John e Lionel Barrymore)、朱安·克勞福德(Joan Crawford)、瓦雷斯·比瑞(Wallace Beery)、萊維斯·斯通(Lewis Stone)。在勝利影院,嘉寶在另一部故事片《安妮·克里斯蒂》(Anne Cristie)中再一次帶著他神奇而悠遠的美出現在觀眾面前。

勝利影院還首次放映戰爭片。如德國影片《克勞澤·愛因頓》(Kreuser Emden),描寫一次大戰中著名的劫掠巡洋艦的故事;英國影片《話說英格蘭》(Tell England)描寫達達尼爾海峽(Dardanelos)之戰,製片人希望以此片在真實和殘酷性上同《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)相媲美。

在筆力所及的情況下,請讓我們回顧一下1933年發生的一些事件,以饗讀者。

波里斯·卡爾洛夫和吉塔·約翰(Zita Johann)在電影《木乃伊》(The Mummy)之中

2月10日,召開了政府咨詢委員會會議,聽取貝爾納德斯·德·米蘭達總督(Governador Bernardes de Miranda)的重要報告。這正是向該委員會通告,已向葡萄牙海外屬土部提交了一項對“澳門的未來發展具有至高重要性的”事務。這就是連接澳門半島和氹仔及路環的計劃。此計劃由倫德(Lund)工程師提出,他希望在澳門投資並實現澳門人古老的夢想。

在這份計劃中包含這個外國工程師哪些設想的根據和對澳門帶來何等好處的分析,我們不得而知,然而咨詢委員會成員對該劃表示一致支持則是事實。

有人在澳門桌球俱樂部的房間内,在做兩次連擊的間歇中,一定會大發議論:“又在做夢了……計劃又計劃……,承諾又承諾,還不是都藏到抽屜裏了。”

不錯,這又是一個夢想,像所有其它我們早已習慣的夢想一樣。計劃書鎖進了抽屜,而倫德工程師必須劃一個大圓圈進行期待,終於放棄了。皇室的大人物對此一頁未動,帶著他們特有的冷漠,一切又被遺忘了。我們必須再等待41年,才得以用諾貝爾·德·卡爾瓦留將軍橋(Ponte General Nobre de Carvalho)來實現這個夢想。

離島的問題在這個時候引起葡萄牙報界的強烈關注。其中最著名的是安東尼奧·德·桑塔·克拉拉(António de Santo Clara)的各類文章,該作家幾乎被澳門遺忘了,他的文筆辛辣而極富文采。

當時離島使用石油和石油氣來照明。3月26日,《澳門之聲》發佈一條消息,讓我們轉載如下:

昨天,本澳自來水公司(Companhia das Águas)同氹仔和路環離島行政局(Comissão Administrativa das ilhas)簽訂了一份合同。

自來水公司告知我們,為改善離島的生活,近期將進行特別重要的工程,投資額大約一百萬澳門幣。

這是當時自來水公司的美麗願望。島上的電力照明只局限於居民區,其餘地方則是一片黑暗。而其它大量的改善計劃,同樣被鎖進了抽屜。無怪乎有人感嘆,諾言加諾言……

澳門1933年的社會大事是3月25日黑沙環靠近賽馬場娛樂聯合公司(Socie da deda União Recreativa)大廈的啟用。

《澳門之聲》對該物業作了如下的描繪:

壯麗的大廈,線條簡樸鋪設合理,十分寬敞。在附屬於它的寬闊地面上,右手已有一座停車場,並將設立足球場、網球場、高爾夫場、籃球場、曲棍球場和一個會員子女使用的兒童樂園,公司董事已作出最大的努力以興建一個大游泳池。

娛樂聯合公司是在1924年由一個澳門葡人團體創立,他們經常聚會演奏音樂。他們大約有20人,主要有(這樣做並無貶低其它成員的意思):安東尼奧·費雷拉·巴塔亞(António Ferreira Batalha)、保里諾·A·達·席爾瓦(Paulino A. da Silva)、佩德羅·阿爾伯特·安傑魯(Pedro e Alberto Ângelo)和安東尼奧·加爾第諾·迪亞士(António Galdino Dias)。從這20人的衝動中產生了創立一個音樂中心的想法。通過創立者的積極籌辦,合伙人的數字逐漸增加了,達到了200人,相對於澳門數目很少的葡國居民來說,這是一個非常可觀的人數。現在,已不僅僅是音樂中心問題了,而也是遊樂和體育中心的問題了。娛樂聯合公司的足球代表隊在20年代非常重要,祇是後來內部競爭的加劇才被迫解體,加入到阿爾戈隊和黑豹隊。

沒有總部又沒有適當的設施讓數目如此龐大的公司合伙人活動。公司的聚會和其它活動需要一座新大廈。又一個閃光想法產生了:這是類似於“鄉村俱樂部”(Country Club)的計劃,在門外邊,寧靜而舒適的地方,公司可以隨意進行活動。黑沙環就成了當時理想的地點。地方安靜,海灘的空氣清新。需要記住的是,澳門市區在當時到高士德馬路為止;從那裏可以直接走向海邊和關閘,房屋稀少,只有幾幢別墅和賽狗場、賽馬場、華人村落和大片荒地。

公司得到巴坡沙總督(Governador Tamagnini Barbosa)無條件的支持。政府還資助了崗頂劇院物主聯合會和其它私人活動。

啟用慶典儀式的場面印在我們的腦海裡。記得當時真是人山人海,我們站在一張裝滿美食和糖果的桌子前,還有一餐豐盛極了的“肥茶”(Chá gordo)。

公司總裁安東尼奧·費雷拉·巴塔亞,代理總督羅沙·桑托斯(Rocha Santos)和阿美利科·巴切科·喬治博士(Dr. Américo Pacheco Jorge)作為澳門葡人最古老的行會“澳門俱樂部”的代表,先後講了話。

《澳門之聲》4月26日發表的文章這樣寫道:

接著簽署了啟用記錄書,然後,無數的參加者分散到寬闊的大樓裡和周圍的草地上,形成這裡一堆那裡一組的人群,在談天說地;另外一些跳舞愛好者開始跳起狐步舞、小步舞、華爾茲等等,擁抱著慷慨的女士和小姐。儘管舞迷們希望和她們跳上一夜,但舞會祇持續到晚上21點。

然而萬事均須從長計議,所謂“羅馬和巴維亞非一日可成”;另外一些有趣而美好的聚會肯定接踵而至,他們一定會盡興……

我們記不起設有足球場、曲棍球場、高爾夫球場和籃球場。更沒有計劃中的游泳池。所有的是我們有機會觀看在那涼風習習、視野廣闊的球場上舉行的網球重大比賽。

頭幾年,聯合娛樂公司的日子過得有聲有色,不斷舉辦聚會和其它活動,真正令世人矚目。30年代後在太平洋戰爭中復蘇,歸屬到澳門俱樂部的名下。不過,這個問題將在其它地方述說。

另一件值得記錄的事件是設立在澳門郵電大廈上的澳門無線電廣播台的啟用。那是8月26日。代理總督、政府眾多高官和報界代表參加了儀式,當時的郵電司司長路西安諾·達·高斯達·馬丁斯(Luciano da Costa Martins)在講話中說:

此舉得以實現,標忘著澳門又取得了更新的進步,今天,我們可以說,澳門在葡萄牙海外屬地無線電業務上處於領先地位,1925年就著手進行了。

無線電廣播台有政府的一部分資金,數額為$30000元。電台在試用期表明效果十分理想,可以被無線電愛好者和設於馬尼拉及帝力的電台接收到,據收到信件和便條所講,是遠東地區最好的電台,令全世界可以聽到澳門的聲音,顯示著葡萄牙在這一帶的生存。

演講結束,接著是電台“榮譽港”節目首次正式播音。節目是五重奏音樂,有小提琴,吉他和曼陀林。五重奏樂隊由恩里克·布拉加(Henrique Braga)、J·盧德里克(J. Rodrigues)、阿爾那多·德·塞克烏斯(Amaldo de Sequeira)、若奧·布拉加(João Braga)和安東尼奧·阿曼德(António Amante)組成。

然而,澳門的無線電廣播並非每日播出。在播音工作的初期,播音時有時無,並無定日,工作人員缺少工作計劃。在首播式上演出的弦樂小組繼續獻藝,現在取名為“小布拉卡”(Bragazinho)。尚有一個名為“晨星”(Chan Seng)的中國樂隊,由馬勝德(Ma Seng Tac)指揮,為澳門電台演奏中國音樂,作出了有益的貢獻。

1933底澳門無線電廣播電台改稱澳門C. Q. N廣播台。1934年1月1日,貝爾納德斯·德·米蘭達總督首次在電台上講話,從此,開創了各屆總督在新年之際向市民致賀辭的先河,這一做法一直保持到今天。

香港1933年也創建了Z. B. W廣播電台,從1943年1月3日起《澳門報》(Jornal de Macau)每天刊登該電台的廣播節目。澳門開始興起購買收音機的熱潮,但比不上10年之後對電視機的狂熱,因為中國人還不習慣聽廣播。最受歡迎的一個節目在當時是轉播香港酒店燒烤樂隊(Hong Kong Hotel Grill Room Orchestra)和中華帝國“卡巴萊”樂隊(Orquestra “Cabaret” China Emporium)的節目。澳門人由此瞭解到舞曲的最新動向,這些舞曲幾乎全部由電影中選出。

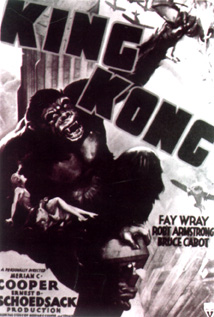

1934年1月電影界大放異彩。國華戲院1月1日放映的電影《金剛》(King Kong),由費·瑞(Fay Wray)、羅伯特·阿爾姆斯通(Robert Armstrong)和布魯斯·卡伯特(Bruce Cabot)主演。電影廣告將影片塑造成“世界第八奇觀”。電影票在公演的日子裡銷售一空,所有的人都想欣賞一下這個巨型人猿的英雄行為。我們總忘不了中國觀眾看到人猿處於極度憤怒中,走在紐約的路上,登上帝國大廈,被一隊戰機掃射身亡時發出的嘩然的驚叫聲。電影給人留下了牢固的回記,以至二年前製作的新版在不久前放映時,這種感受也未消弭或有絲毫減弱。《金剛》在探險片中堪稱經典之作。

域多利影院在競爭中不甘落後,1月5日為我們奉獻了一部偉大的德國戰爭片《四個步兵》(4Infantrymen),此片與《西線無戰事》齊名。是德國對美國片作出的反映,而表現的主題則相同:和平、反戰、拒絕戰爭的恐怖。具有諷刺意味的是,影片放映期間,德國正在希特勒納粹的魔掌之中。

《金剛》(King Kong)廣告

澳門還上映了另外一些令人催淚的影片,憂傷而純粹逃避現實,如克拉·加伯(Clark Gable)和海倫·哈耶斯(Helen Hayes)主演的《瓦特姐姐》(White Sister);諾爾瑪·西瑞爾(Norma Shearer)和費雷德利克·馬赫(Frederic March)主演的《微笑通過》(Smilin'Through);斯賓塞·翠西(Spencer Tracy)和約翰·貝内特(John Bennett)主演的《我和我的女友》(Me and My Girl)。這些影片令人永誌難忘,深受電影觀眾喜愛,並獲得不斷上升的名譽。

國華戲院放映了一個德國製片公司UFA的影片系列。突出的有《羅尼》(Ronny)和經典片《穿制服的姑娘們》(Madcheu in Uniform),後者是今日公認的電影史上的傑作,由美貌的女演員多羅茜·維克(Dorothea Wieck)主演。

2月,域多利影院預告上映一部會令人產生反感的影片。澳門全城都在傳說,這是一部極盡粗俗和下流之能事的影片,片名是《現代女性》(Modern Womanhood)。電影廣告的葡文譯名是“A Mulher Moderna”,強調說,這是一部“教育影片”,隨即又鄭重其事地強調:“禁止兒童入場”。因此,這部影片籠罩了一片不光彩的氣息,而其演員更是無名之輩,名不見經傳。這樣,電影院為審查員舉辦了一次預演,他們於此成為澳門社會道德的中流砥柱。《澳門報》在2月2日刊登了這樣一條消息:

我們參加了這部片子的試演,遍邀社會名流、警察、醫生和中葡報界代表。

電影十分有趣,表現了現代婦女的培訓過程,以及各民族的風俗奇聞。這是一部俄國影片(我們直到今天都不習慣稱這個國家為蘇聯),表現了政府當局對新一代尤其是婦女發展的關心。

電影投向微妙的問題,但絕不粗俗,然而,不適宜少年觀看,因為在他(她)們小小的頭腦裏有可能會得出輕率的結論,這種結論和電影本身真正的內容卻背道而馳。

自然,域多利影院裏坐滿了有興趣瞭解何為“一個現代女性”的女士們和先生們。有人對此片大加鞭撻,撰文疾呼:“太可怕了! ”要是這些人看了今天泛濫成災的色情片,特別是在全世界流傳甚廣的《深喉》(Deep Throat),該會說些甚麼呢? 《深喉》在世界各大城市最好的電影院公映,那些律己謹嚴的父母們在此將接受其色情教育,既不竊竊私語又不公開抗議,甚至還恬不知恥地欣賞呢!

對於曲棍球愛好者來說,2月是悲傷和失望的月份,澳門曲棍球俱樂部(Macao Hockey Club)這第一次敗北,在香港遇到了強有力的對手。得勝的球隊是中途島(Midway)HM. S. 艦的官兵,以3:1取勝。《澳門報》以沉痛而嚴厲批評的口吻撰文,最後說道:

值得指出的是,里諾·費雷拉(Lino Ferreira)是唯一一個從始至終發揮良好的球手,而雨果·多·羅薩里奧(Hugo do Rosário),拉馬留·卡爾多佐(Ramalho Cardoso)表現突出;在本時期,那個下午里諾的球藝達到巔峰狀態。

然而,這些評語似乎有欠公正,因為我們的隊員們祇不過失利一次,並遭到球隊指揮和教練菲力蒲·奧·高斯達中尉(Tenente Filipe O′Costa)的凶猛斥責。這個球隊的靈魂面對失敗而不喪失信心,對球隊進行了一次更為嚴格的訓練,以便參加馬來亞大賽。

這一切很快就被狂歡節的節日氣氛沖淡了,這年的狂歡節是30年代最輝煌、最熱烈的。2月10日(星期六)的前兩個星期,舉行了最著名的聯歡活動,共有3組暢遊隊伍,沿著澳門這古老的城市的街道前行。我們記得聯歡活動是在阿比里奧·巴斯度(Abílio Basto)、埃德蒙德·德·桑納·費爾南德斯(Edmundo de Senna Femandes)、儒里奧·埃烏熱尼奧·達·席爾瓦(Júlio Eugénio da Silva)、萊梅迪奧家族等住宅裏進行。萊梅迪奧家族就住在今天澳門最負盛名的大律師所住的別墅中。也不要忘了在費爾南多·德·拉拉·雷伊斯教授(Prof. Femando de Lara Reis)和安東尼奧·費雷拉·巴塔亞(António Ferreira Batalha)的家中舉行的聯歡活動。那時,我們還是小孩子,但一切都記得清清楚楚。記得那狂歡放浪的玩笑,那談吐方言土語的臉譜,那一對對的舞伴,無數對舞伴跳著狐步舞、布魯斯舞、快步舞、華爾茲舞和葡萄牙行軍舞,一直鬧到天亮。

澳門俱樂部董事局這年決定以葡萄牙本土特色將舞廳裝修一新。一個月前,孩子們為星期天的匯演作了綵排,跳葡萄牙土風舞。激動萬分的成年人也想學習,並在一旁列隊。所有的人齊聲歡唱:“抬起腳,又踏地上”和“孩子們,去跳舞,啊,舞曲多美好。”

1934年的狂歡節以化妝晚會開始,這是澳門俱樂部的傳統節目。很少有人穿狂歡節的專用服裝,大部份人穿西裝、燕尾服和獵裝,女士們則身穿漂亮的晚禮服。萊邦夫人逢此盛舉稍發了一筆。所有這種謹嚴合度和禮貌周全皆因有總督在場。更為熱烈和受歡迎的是在軍人俱樂部(Clube de Sargentos)同時舉行的舞會。該俱樂部被公認為六一娛樂俱樂部(Clube Recreativo 1°de Junho),人們可以毫無拘束,更加自由自在。軍人俱樂部一片歡聲笑語的節日氣氛,令澳門俱樂部的合伙人們不等晚宴結束,就迫不急待奔向那裏了。

星期天,為澳門俱樂部的合伙人和軍人俱樂部成員的子女們舉辦了日場匯演。入夜,則是聯合娛樂公司的舞會,有浪遊表演和千百個面戴假面的人。星期一,是軍人協會(Grémio Militar)的傳統舞會。開始時也是非常有禮有節,而晚宴後,則大大地鬧了一場。星期二,又是澳門俱樂部和軍人俱樂部,兩個舞會開得非常好玩開心,所有人都忘了翌日還要工作,而星期三又是齋戒日。

1934年的狂歡節,澳門的這些善良的人,包括成年人、青年人和兒童就是這樣開開心心地渡過的。

1934年的春天,可以記錄的事情對澳門的體育生活具有極大的意義。馬來亞著名的曲棍球隊訪問澳門,這是遠東最優秀的球隊,在其組合上,屬世界上最佳球隊之一。消息傳來令人自然而然頓生了興奮之情,引頏期待,幾個星期人們無暇論及其它的話題。球隊的來訪成為俱樂部聚會、街頭見面、教堂禮拜、家庭進餐時的談話内容。

馬來亞球隊4月初在香港取得兩場勝利。一以3:2取勝,而在香港選拔賽中,則以4:2大敗對手。球隊將來澳門,面對馬來人的無可置疑的實力,澳門俱樂部將會如何,就成了每一個人的疑問。

4月9日,在塔石球場澳門對馬來亞的大賽終於舉行了,有5000觀眾觀看了比賽,這個數目是空前絕後的。葡萄牙居民全部到場為他們的小伙子們鼓勁,平時不常出街的人也同樣來看比賽。比賽前,人們注意到澳門隊的隊員在身體塊頭上比不上馬來亞隊,但青春煥發、信心十足。

比賽一開始,雙方看來是旗鼓相當,儘管馬來亞隊實戰經驗更為豐富。對於所有在場的人來說,這是一場令人難忘的賽事。如果說曲棍球比賽某一次達到真正的藝術境界,非此次比賽莫屬。在緊張扣人心弦的比賽中,所有的人都充滿了一種典雅和豪邁的激情,懷著必勝的信心。

澳門隊以0:1失利,但是馬來亞隊的勝利並非清白無疑,因為馬來亞的球證判澳門兩次入球無效,而兩球中的後一球,根據絕大多數觀眾和球員的判斷,絕對沒有問題。比賽結賽時,一部份觀眾對球證作出充滿敵視的反應也就毫不奇怪了。以雙方球隊的表現而論,平局應該是較為公平的。

關於這場比賽,請讓我們看一看阿德里諾·達·貢塞桑(Adelino da Conceição)4月10日發表在《澳門之聲》的文章:

作為球賽,作為表演,我不能積極有效地找到詞匯和形容詞來描繪這場賽事。

請讀者去尋找形容詞吧,如果願意的話,請翻閱書籍和字典,找出所有適用於這場永遠難忘的表演的讚美之詞。

在體育生活上,澳門從未獲取過如此重大的勝利。這是體育的勝利,青春活力的勝利,生命的勝利,運動的勝利,健美的勝利。如果澳門是一個疆土遼闊的地方,我會竭盡全力描述這場比賽的環境。但我想沒有必要。因為澳門所有曲棍球愛好者傾巢而出,聚集在球場旁,所有人的心完全伴隨著表演而跳動,這使我毫不猶豫地說,此為我平生看到的最精采的比賽。

美的印象永遠保留在大眾和球員的記憶中。這個印象同樣是我永遠珍藏的。

澳門曲棍球隊的黃金組合,從守門員到左前鋒列數如下(這樣做毫無貶低其它球員的意思,他們的名字稍後將會提及):塞撒·加比杜勒(阿爾馬達)(C'esar Capitule (Almada));熱辛托·盧德里克和曼努埃爾·平托·卡爾多佐(Jacinto Rodrigues e Manuel Pinto Cardoso);里諾·費雷拉(Lino Ferreira)、若奧·多斯·桑托斯·費雷拉(João dos Santos Ferreira)和阿雷山德雷·阿伊羅薩(沙内)(Alexandre Airosa (Chane));費雷德里克·諾拉斯科·席爾瓦(Frederico Nolasco Silva)、費爾南多·拉馬留(Fernando Ramalho)、佩德羅·安傑魯(Pedro Ângelo)、路易·雨果·多·羅薩里奧(Rui Hugo do Rosário)、阿米卡爾·安傑魯(Amilcar Ângelo)。

澳門的體育生活由於這類無與倫比的賽事而處於最輝煌的時期。

這年春天也發生了另外一件事,對於澳門的文化和藝術事業具有重大的意義。這就是澳門戲劇和音樂愛好者學會(Academia dos Amadores de Teatro e Música)章程的批准。從此以後,澳門有了音樂和表演藝術的專門團體。1932年發起的葡屬海外領地戲劇巡迴演出(A Grande Tournée Teatral às Colónias),在本地一些表演藝術愛好者心中扎下根,並激起巨大的熱情。這主要是說,給我們造就了一批演藝家。其中一位約瑟·德·阿萊德·蘇維拉爾(José de Arede Soveral)在啜飲“藝術之泉”後成為演藝家,目前他在政府部門任公職。

音樂構成澳門葡人的教育内容。很少有葡人家庭中不出至少一個彈奏某類樂器的人。人們喜愛的樂器是鋼琴和小提琴。但有很多人彈奏其它弦樂器,如曼陀林、中提琴、吉他和“埃卡里里”(eukalili)。狂歡節的節目就由孩子的音樂演奏助興,取得無可置疑的成績。因此,在澳門組織一個業餘愛好者樂團並非難事。

此時,宗教聖樂由兩個極其著名的合唱隊主持。聖·老楞佐學校歌唱團(Schola Cantorum de S. Lourenco),團員全是青年人;聖·約瑟修道院(Seminário de S. José)的聖·塞西利西聖母教堂合唱團(Coro da Capela de Santa Cecília),團員是清一色的修道院學生。

聖羅撒學校(Colégio de Santa Rosa de Lima)以教授鋼琴聞名,擁有傑出的鋼琴教師,如哈瑞·奧爾(Harry Ore),這是一位頗有才華的鋼琴家,每星期從香港來澳門一至兩次,挨家挨戶地跑,教授他的學生,並經常在崗頂劇院、軍事會所(Grémio Militar)和私人住宅舉辦音樂會。

電影《舞》(Dancing Lady,1933)中的弗萊德·阿斯泰爾(Fred Astaire)

澳門C. Q. N. 廣播電台一般的廣播沒有節目單。小布拉卡(Bragazinho)樂隊改換,由克里馬科樂隊(Grupo Clímaco)接手,在電台的麥克風前舉行音樂會。克里馬科樂隊是五人樂隊,由第一小提琴手若奧·克里馬科神父(Pe. João Climaco)、第二小提琴手費蘭西斯科·弗雷爾·加爾西亞(Francisco Freire Garcia)、中提琴手約瑟·德·耶穌(潘叔)(José de Jesus (Pancho)和鋼琴手阿爾德利科·維亞那(Alderico Viana)組成。電台還播放澳門音樂團(Banda Musical de Macau)和上面提過的聖·洛倫索學校歌唱團的音樂。

1934年,澳門揚溢著一片美妙的音樂氣氛。

這個春天進行的另一個活動值得一敘。這就是四旬齋的狂歡日舉辦的沙龍舞晚會,在黑沙環的聯合娛樂公司漂亮的大廈裏進行。這是澳門舉辦的最後一個此種類型的舞會。舞廳裏,列成小型的方陣,嚴格按照宮廷格式跳起蘭塞羅舞(lanceiros)和波爾卡舞(polkas),這是古老歲月的舞蹈。當然,還跳了許多其它沙龍舞會的專門舞蹈。

電影方面,有《飛向里約》(Flying Down to Rio)。主要演員是帕特·奧·希萊恩(Pat O’Brien)和道洛勒斯·德爾·里約(Dolores Del Rio)。可是,觀眾的眼光卻集中在一對舞者身上,這就是真格爾·羅傑斯(Ginger Roges)和費雷德·阿斯塔伊爾(Fred Astaira)。他們隨時隨地贏得觀眾的愛戴,令其它舞者黯然失色。真格爾·羅傑斯一頭金髮,形象出眾,其光采壓過了南茜·卡洛爾(Nancy Carroll)、盧比·基勒爾(Ruby Keeler)和克拉爾·布恩(Clare Bon)。費雷德·阿斯塔伊爾更是鶴立雞群,全無對手。在電影《飛向里約》中,觀眾欣賞和聆聽卡里奧卡(Carioca),這是載歌載舞的藝術,直到今天還受人歡迎。

奧立維爾·哈第和斯坦·勞萊爾(一胖一瘦),我們稱之為胖子和瘦子,他們二人和著名男中音丹尼斯·金(Dennis King)主演的影片《費拉·迪亞奧羅》(Fra Diavolo)在勝利影院上演,這是一部這胖瘦兩位演員主演的最優秀的有聲影片。這對喜劇演員得以成功地適應了新型的電影,在公眾心中維持其聲譽多年。當然,還有其它的工人聯袂演戲的藝員如蘇格蘭人庫恩(Cohen)和凱利(Kelly)和美國人伍雷(Wooley)和威勒(Wheeler)。兩位蘇格蘭藝員的知名度從來就不很高;由於伍雷的早亡,他的搭擋試圖和其他人合作演電影失敗之後,也銷聲匿跡,被人遺忘了。

斯坦·勞萊爾和奧利維·哈第在電影《走出西方》(The Out West,1937)之中

喜劇性的狂歡場面:馬克斯兄弟(os irmãs Marx)在電影《競賽中的一天》(Um Dia nas Corridas)

1934年,麥克斯兄弟(Marx Brothers:Grouho,Chico,Harpo e Zeppo)的大名已為澳門公眾所知。但是,無論我們如何深入調查,也不能確定他們在澳門亮相的確切日期。不過,我們記得,那一定是在有聲電影流行的頭幾年,而他們主演的《猴子生意》(1931)(Monkey Business)就是那個時期上映的。我們不久前在電視上有機會重看此片。澤普(Zeppo)作為幾兄弟之主角,喜劇天份不高,提前引退,剩下三個哥哥名垂喜劇電影歷史。

南京戲院開始想成為一家首映影院,最後變成了區級影院,循環放映。有時也為“中國自治民”(auto-china)服務,同清平戲院競爭。傳說域多利影院要結束營業,建一座名為加爾頓戲院(Carlto)的新戲院。

傳言終為傳言,域多利影院繼續為公眾奉獻其鍾愛的麥德羅-葛德溫-梅耶(Metro-Goldwyn-Mayer)製片公司的電影。正是這樣,影院向公眾演出了一部驚心動魄的海底戰爭片。這就是羅伯特·蒙特果麥端(Robert Montgomery)、瓦特·豪斯頓(Walter Houston)和麥傑·伊文斯(Madge Evans)主演的《Hell Bellow》。

1934年5月,澳門的華人居民對名震遐邇的“馬師曾”(Ma Si Chang)劇團在清平戲院的演出反應熱烈。演出四晚,場場爆滿。遺憾的是,我們沒有充足的資料以確定著名的表演家馬師曾是否上場。確實的是,劇團用馬師曾命名令中國居民興趣大增,劇團的演出獲得巨額的金錢收入。

一隊英國水上飛機從香港出發,途經澳門,取道新加坡;日本“雅奇”(Ashi)號巡洋艦在澳門停留了幾天,令葡萄牙居民興奮了一段時間;此後,他們的興趣則集中獵人俱樂部的開幕上。獵人俱樂部設於黑沙環馬場區的一塊綠草地上,幾乎緊挨著娛樂聯合俱樂部。

當時的澳門流行打獵的熱潮,行獵主要是在中國大陸的田野和山崗進行,一到星期天下午,獵手們便陸陸續續帶著沙雞、斑鳩、石雞、野鴨和其它獵物歸來。但是,由於不能經常去中國内地,人們便想建立一個飛蝶射擊場,以滿足發燒友的娛樂需要。

俱樂部在5月19日下午16:30分開幕,那是一個炎熱而又陽光刺眼的下午,總督、民政和軍事當局以及無數會友和家屬參加了開幕儀式。儀式以21枝獵槍的拍賣開始,所有的槍排列,結果如下:第一名,馬里奧·巴蒂斯塔(Mário Baptista)14分;第二名,賽萊多尼奧·高美士(Celedónio Gomes),13分;第三名,約瑟·阿爾維斯·費雷拉博士(Dr. José Alves Ferreira)和安東尼奧·費雷拉·巴塔亞(António Ferreira Batalha),12分;緊接的名次是:費爾南多·盧德里克(父親)(Fernando Rodrigues),阿爾伯特·麥由(Alberto Mello),約瑟·西蒙·盧德里克(José Simão Rodrigues)和馬里奧·里貝羅(Mário Ribeiro),11分;阿美利利·巴切科·喬治(Américo Pacheco Jorge),10分;安東尼奧·里貝羅(António Riberiro)和奧拉修·巴伊斯·拉蘭傑拉(Horácio Pais Laranjeira),8分;威利西姆·多·羅薩里奧(Veríssimo do Rosário),7分;儒里奧·德·奧里維拉(Júliode Oliveira),蓋德斯·平托(Guedes Pinto)堂·若奧·德·維拉·弗蘭卡(D. João de Vila Franca),6分;埃來利奧·朋坦·達·羅薩(Emílio Bontein da Rosa)5分;路易斯·米蘭達(Luís Miranda),路易斯·麥由(Luís Mello),安東尼奧麥由(António Mello Jr),4分;約瑟·薩萊斯·達·席爾瓦(José Sales da Silva),3分;堂·若奧·麥斯基特拉(D. João Mesquitela),2分;安東尼奧·阿雷山德利諾·德·麥由(António Alexandrino de Mello),0分。

為爭奪第3名,約瑟·阿爾維斯·費雷拉博士和安東尼奧·費雷拉·巴塔亞再戰,結果前者獲勝。然後給前3名頒獎;安東尼奧·阿雷山德利諾·德·麥由獲安慰獎,他以精神善良與崇高而受人敬重。

安東尼奧·A·德麥由是巴朗·德·塞利奧(Barão de Cercal)的兒子,在澳門本地的葡人居民中很受尊重,名氣很大,具備一個了不起的“美食家”的素質。獵人俱樂部開幕禮的肥荼,便是由他一手操辦。因此,榮獲安慰獎,這也是對品嘗了他極其精美的肥荼的所有在場人的安慰。那些有幸參加開幕典禮的人,至今仍在回味這美食。

藝術生活方面,戲劇和音樂愛好者會準備進行演出活動。夏季,學會尚無專門的演出場所,彩排就在貝爾納迪諾·森納·費爾南德斯位於南灣的家中舉行。每個星期,在約定的日子裡,會友們在家中的廳堂中簡直是濟濟一堂,晚會上,庄嚴的氣氛與詼諧幽默和協同一心的意願打成一片。

人們稱這為學會演出晚會,在9月1日舉行。這是一個精采的、令人難忘的藝術晚會,所有的會員都全力以赴取得優異的成績。

會員人數約有50人。分表演組和音樂組。,表演組演出了一齣。音樂組則貢獻了小提琴獨奏,獨唱和中提琴獨奏,一組合唱和樂隊合奏,一個三重奏演奏了門德爾松(Mendelssolm)的第49號三重奏曲。

表演組的會員有:路西里亞·德·坎布斯·内里(Luc'ilia de Campos Néry)。瑪麗婭·伊蓮娜·德梅內澤斯·里貝羅(Maria Helena de Menezes Ribeiro)、約瑟·德·阿萊·蘇維拉爾(José de Arede e Soveral)、堂·若奧·德·維拉,費蘭卡(D. João de Vila Franca)、馬里奧·德·坎布斯·内里(Mário de Campos Néry),卡爾瓦留·萊科(Carvalho e Rego)家約瑟和弗蘭西斯科(José e Francisco)兄弟、恩里克·特謝拉·馬沙多(Henrique Teixeira Machado)和恩里克·德·塞爾巴·比曼特爾(Henrique de Serpa Pimentel)。

樂隊的組成如下:

指揮:貝爾納迪諾·德·森納·費爾南德斯;鋼琴:瑪麗婭·德·納達維達德·德·森納費爾南德斯(Maria de Natavidade de Senna Fernandes)、約瑟夫·巴斯基爾(Joseph Pasquier)、路易斯·巴蒂斯塔、阿爾伯特·巴洛斯·佩雷拉(Alberto Barros Pereira)、弗蘭西斯科·費雷爾·加爾西亞(Francisco Freire Garcia)、卡洛斯·德·麥由(Carlos de Melho)和喬治·埃斯托里諾(Jorge Estorinho);大提琴:西普里安諾·貝爾納多(Cipriano Bernardo)和埃瓦利斯托·卡爾瓦留(Evaristo Carvalho);長笛:埃德蒙多·森納·費爾南德斯(Edmundo de Senna Fernandes);薩克管:埃米里奧·塔瓦萊斯(Emílio Tavares);法國圓號:阿爾伯特·安傑魯(Alberto Ângelo)和佩德羅·古埃留(Pedro Coelho);長號:熱辛托·阿濟涅拉(Jacinto Azinheira);大號:路西奧·加里翁(Lúcio Carion);打擊樂器:費爾南多·德阿布克爾克(Fernando Albuquerque)。

合唱隊的組成如下:

阿爾卡迪亞·博爾傑斯(Arcádia Borges)、阿爾明達·博爾傑斯(Arminda Borges)、阿來里亞·盧德里克(Amália Rodrigues)、埃德瓦達·阿馬勞(Eduarda Amaral)、瑪麗婭·伊蓮娜·德·梅内澤斯·里貝羅、儒里婭·瑪麗婭·加爾西婭(Júlia Maria Garcia)、里娜·麥由(Lília Melho),路西里亞·德·坎布斯·内里(Lucília de Campos Néry)、瑪麗婭·阿馬亞·德·卡爾瓦留·萊科(Maria Amália de Carvalho e Rego)、瑪麗婭·約瑟·阿馬勞(Maria José Amaral)和萊內·德·森納·費爾南德斯(Renée de Senna Fesnandes)。

斯坦·勞萊爾(Stan Laurel)和奧利維·哈第(Oliver Hardy)在影片《海軍》(Marinheiros à Força)之中

阿馬德馬·博爾傑斯(Amscleu Borges)、克勞迪奧·瓦斯(Cláudio Vaz)、愛德華·達·席爾瓦(Eduardo da Silva)、弗蘭西斯科·德·卡爾瓦留·萊科(Francisco de Carvalho e Rego)、約瑟·費雷爾·加爾西亞(José Freire Garcia)、恩里克·特謝拉·馬沙多(Henrique Teixeira Machado)、思里克·德·塞爾巴·比曼特爾(Henrique de Serpa Pimentel)、約瑟·德·阿萊德·蘇維拉爾(José de Aredee Soveral)、約瑟·德·卡爾瓦留·萊科(José de Carvalho e Rego)、堂·若奧·德·維拉·弗蘭卡(D. João de Vila Franca)、路易斯·貢查加·高美士(Luís Gonzaga Gomes)、馬里奧·德·坎布斯·內里(Mário de Campos Néry)和佩德羅·安傑魯(Pedro Ângelo Jr)。

最富有藝術感染力而大受歡迎的節目是門德爾松的樂曲。演奏這個曲目的三重奏小組由以下人員組成:瑪麗婭·阿馬利亞·德·卡爾留·萊科(鋼琴)(Maria Amália de Carvalho e Rego)、貝爾納迪諾·德·森納·費爾南德斯(小提琴)(Bemardino de Senna Femandes)、西普里安諾·貝爾納多(Cipriano Bemardo)。

演出的成功大大鼓舞了藝術愛好者,在藝術和教育的創作上繼續努力。由此,他們籌備將富有活力的劇目《主教之井》(O Poço do Bispo)的第一幕搬上舞台。

電影方面,1934年夏天是勝利影院最後的日子。結束營業在7月1日,承諾以一個新的戲院-加爾頓戲院(還在興建中)取而代之。然而,結束前的一段時間,勝利影院奉獻了著名的影片。

《藍天使》(Blue Angel)是約瑟夫·馮·斯坦伯格(Josef von Sternberg)的名作,由瑪蓮娜·迪翠(Marlene Dietrich)和埃米爾·未寧斯(Emil Jennings),UFA公司出品;《貓與琴》(The Cat and the Fiddle),拉蒙·納瓦洛(Ramon Novarro)和簡耐特·麥克唐娜(Jeannette MacDonald)主演;另有一部喜劇片,《沙漠之歌》(Songs of the desert),由奧立維·哈第(Oliver Herdy)和斯坦·勞萊爾(Stan Laurel)即胖子和瘦子主演。

國華戲院作為澳門唯一一家一流戲院終於一統天下,公眾對此並未失望,儘管再不能看到麥德羅-葛德溫-梅耶公司的影片,因為其專映權屬於已結束營業的域多利影院。國華戲院有福克斯(Fox)公司、R. K. O廣播公司和環球(Universal)公司的影片。

這個時期,我們看了兩部永遠難忘的影片。第一部是《迷失的巡邏隊》(Lost Patrol),由約翰·福特(John Ford)與最好的演員如維克多·麥克里連(Victor Macleaglen)、波里斯·卡爾洛夫(Boris Karloff)、瓦雷斯·福特(Wallace Ford)和雷吉納德·迪尼(Reginald Denny)主演。這是表現國外災難的最現實主義的影片。另一部是《清早的光榮》(Morning Glory),由卡特琳(Katherine)、海巴恩(Hepbum)、道格拉斯·費爾班克(Douglas Fairbanks Jr)和阿道爾夫·文州(Adalphe Menjou)主演。

伊蓮娜·鄧恩(Irene Dunne)和約翰·包勒斯(John Boles)在電影《歸街》(Back Street)之中

一部《歸街》(Back Street)令澳門觀眾傷心不已。電影由伊蓮·鄧尼(Irene Dunne)和約翰·波里斯(John Boles)主演。後來,此片有不同的版本,但不如這一部如此令人淚下。對於青少年來說,有一部極好的影片,充滿想象色彩,這就是德國UFA公司的製品《埃米利奧和密探們》(Emílio e Detectives)。對罪犯的最後追擊是騎自行車來進行的,讓國華戲院的小朋友們一陣雀躍歡呼,聲援埃米利奧和他的伙伴們。

1934年7月1日起,域多利影院關門大吉,一切表明,它不會東山再起。域多利影院的設備不舒適,缺乏衛生條件,這令報界報怨不休。它的關門結束了澳門電影的一個歷史階段,當時沒人對它的關閉表示遺憾。勝利影院渡過了它無聲電影的黃金時代,並上演了早期的有聲電影。

對於非中國籍公民,澳門祇剩下了國華戲院。當然有其它戲院和影院,如清平戲院,新填巷的中式影院,下環的海鏡,提督馬路的娛樂,新馬路的圓圓(音譯IünIün)。這些影院的服務對象是中國人,雖放映西片,卻是無聲影片。還有南京戲院,最初,該影院欲成為一流的影院。但它位於沙梨頭的華人居民區,且在市場的上邊,根本不能實現此種願望,最終祇能由該區的居民光顧。我們還可以提到另一間影劇院,屬騎士之友樂部(Clube dos Amigos de Equitação de Macau)所有,就在賽馬場中,但它維持的時間特別短,我們不過出於好奇和歷史的效力才提一下它而已。

國華戲院在電影界一統天下,沒有對手。那年秋天,我們對影院上映電影未覺失望。

首先,我們講到一部音樂片《喬治·瓦特的丑聞》(George White's Scandals),由盧迪·瓦萊(Rudy Valee)這個著名的“流浪情人”(Vagabond Lover)、喜劇家吉米·達蘭特(Jimmy Durante)和阿莉絲·費耶(Alice Faye)聯合主演。澳門的觀眾是第一次領略這位女演員的風采和甜潤的歌喉,幾年之後,她成為福克斯(Fox)公司片酬最高的藝員,並且變大戰之前幸福純潔的美國的象徵,此時的美國,已從大蕭條的歲月中回復生機。

波里斯·卡爾洛夫在電影《隠形人》(The Invisible Man)之中

其次,是《包列羅舞》(Bolero),由兩位當時幾乎鮮為人知的演員飾演,即喬治·拉夫特(George Raft)和卡洛·龍巴特(Caral Lombard)。拉夫特飾演一個戰爭中受到毒氣傷害的角色,隨時都會死亡。而卡洛·龍巴特飾演的角色對他的熾熱愛情,在電影結尾時,令他跳起舞來,這是他對死神跳的最後一支包列羅舞。生命的努力是極大的,而死於心愛的女人的的懷抱。這是一部令人傷感的影片,浪漫而富於1930年的情調。但是,最終卻迷住觀眾並讓他們落淚。喬治·拉夫特聲名鵲起,成為有聲電影的未來之星。他最終走向其它的戲路,以偉大的“盜匪”的形象不朽於世,和愛德華·G·羅賓遜(Edward G. Robinson)、詹姆斯·佳耐(James Cagney)、洪夫雷·波加特(Humphrey Bogart)和悉尼·格林斯蒂特(Sidney Greenstreet)齊名。

《包列羅舞》不可避免風行於澳門,在當時舉行的舞會上,在聯合娛樂公司和澳門俱樂部的舞廳上,湧現了無數喬治·拉夫特的崇拜者,和他們的卡洛·龍巴特們翩翩起舞。而後者更為電影的女主角所傾倒,以便贏取那些少見多怪的人們的驚讚。

這年秋天電影界的大事是《隱形人》(The Invisible Man)的公映。那是10月20,主演的是克勞德·雷因斯(Claud Rains)和格洛莉婭·斯圖亞特(Gloria Stuart)。這真是舉世轟動的事件! 讓我們轉引一則《澳門之聲》有關影片的情況報導:

觀眾欣賞了電影《吸血僵屍》(Dracula),貝拉·羅果西(Bella Lugosi)演得特別真實,是他感人至深的人格的美嗎!

觀眾欣賞波里斯·卡爾洛夫(Boris Karlloff),他演的那部影片是所有看過該片的人永不忘記的,這是一部特別令人激動的影片,是“弗蘭肯斯坦”的形像特別令人難忘嗎?

有誰會忘記卡爾洛夫飾演的另一部恐怖片《木乃伊》呢? 在這部如此虛幻的影片中,他竟演得如此逼真,充滿激情?

誰會忘記弗雷德利克·馬赫(Frederik Math)呢? 這位善良而令人敬佩的演員所演的電影《傑克希爾博士和希德先生》(Dr. Jeckill and Mr. Hyde)中希德先生的角色?

這些影片是截止“環球”公司向公眾推介其新作《隱形人》之日前這類影片中的傑作;但《隱形人》則是迄今為止同類影片中最奇妙、最恐怖的製作。

我們記憶中所有這些特别的形象,如德拉古拉伯爵、弗蘭肯斯坦、木乃伊和希德先生,均會讓位給一個唯一的不可比擬的形象:隱形人。

克勞德·雷恩斯是活躍於紐約和倫敦舞台上的演員,以如此逼真的創造了“隱形人”的形象,以至看這個電影的人,沒人會不相信這個怪物的真實存在。這個科學的犧牲品,這個不可能存在的人,有時在電影中都是隱形的,我們卻會感到他就在身邊,內心隱隱有一種受到威脅的恐懼。

看了這些話,不難想像國華戲院座無虛席的場景。電影果然不負眾望,對於當時來說,所用的技術是一種令人驚奇的神妙。對於小孩子來說,成為又一個起驚嚇作用的妖魔,和德拉古拉伯爵、弗蘭肯斯坦以及其他類似的魔怪一樣。

戲劇和音樂愛好者學會演出成功之後,演出了兩個很有活力的劇目,第一個是在10月4日演出,劇名是《主教之井》;這是埃爾内斯都·盧德里克(Ernesto Rodregues)、菲加斯·貝爾幕達(Fé Bermudas)和若奧·巴斯度(João Bastos)合寫的一齣妙趣橫生的喜劇。第二個是非常出名而具有永恒魅力的《鄰居》(A Vizinha do Lado),作者是安德烈·布隆(Andr Brun)。第一場戲中主要有(沒有貶低其它優秀的愛好者的意思):瑪麗婭·阿馬利亞·德·卡爾瓦留·萊科和約瑟·阿爾維斯·費雷拉(José Alves Ferreira),後者是當時葡萄牙檢查長駐澳門代表。《鄰居》在崗頂劇院上演,時間是12月,我們記不起確切的日子,但永不會忘記。公眾被戲感動得淚流滿面,瑪麗婭·阿馬利亞·德·卡爾瓦留·萊科又贏得了新的榮譽,不愧一位最受歡迎的藝員。

那年秋天佳美(As Delícias)點心店開張,店面由3位葡籍女士掌管,她們是梅内澤斯家的兩姐妹:塞萊斯特(Celeste)和瑪麗婭,以及安娜·特雷莎·阿宋森(Ana d' Assumpção),也叫安尼塔·阿宋森(Anita d' Assumpção)。佳美位於新馬路,舊星光書店的位置,在與龍嵩正街交接處的拐彎的地方。

10月2日開張伊始,佳美在茶點的時刻大受澳門葡籍人士歡迎。有人說,它的地位在澳門相當於香港麥克斯(Max)咖啡廳。扣除明顯的誇大的成份,佳美確是一個優雅和趣致的去處,可小聚,可開會。光顧佳美是一種賞心樂事,而對於不常去的則氣氛並不相宜。

點心店迎合了一部份人的口味。對不打台球又不到會所玩麻將和橋牌卻不安心在家的人來說,下午茶唯一可去的地方是中央酒店。而里維拉酒店(Riveira)成為英式酒店,其菜單用英文書寫,侍者也熱衷於講英語。這種“假英國鬼”的氣氛與拉丁民族活潑的脾性格格不入。將卡洛斯·德·麥羅·雷唐博士(Dr. Carlos de Melo Leitão)的咖啡室移到大西洋銀行(Banco Nacional Ultramarino)窗前,那裏大約下午2點半鐘左右,必集結一批聊天的人群,最多的是來自香港的英國人和中國人。美國餐是最普遍的,遍及全球,卻無法滿足優雅客人的口味。吃一餐營養極其豐、味道香美的“雞絲粉”,據聽說,對於嚐到了福隆新街的溫柔的人,卻算不上甚麼登峰造極的享受。

佳美代表一種十分富有葡國風情的氣氛。製作糕點真是美味極了,而四周祇會聽到講葡萄牙語。它變成了澳門的精神中心。誰想瞭解故國的新聞,謠傳,閒言碎語,祇要去佳美。那裏聚集著城裏神通廣大的人物,自封無所不知。“昨天我在佳美聽說……”的句式具有神聖的權威。誰想交結本地最出色的人物,必須坐到佳美的桌子前。佳美的一張張桌子,促成了許多戀情和姻緣。在一個葡萄牙特點十分濃厚而依然帶著我們父輩強烈的祖國生活的氣息的城市,佳美可謂具有一種真正的本地色彩。

我們記得第一次去佳美的情景。我們從松山的樹林中下來,在那兒,我們同伴們一起建造了一個“礦井”。女僕告訴我們說父母在點心店等著我們。我們忘了這是社交活動,膝蓋上沾滿泥土,衣服皺皺巴巴。媽媽冷冷的目光令我們心裏一寒。我們覺得很窘,但是金黃的杏仁雞蛋糕很快讓我們忘記了難為情。我們很餓,立即迫不急待地往嘴裏塞進一整塊糕點,那是青少年典型的狼吞虎咽。媽媽又冷冷地掃視我們,用古典式的斥責說:“你忘了該怎麼吃東西嗎? ”這是我對佳美的第一印象。

1934年10月中旬,傳來飛行師中尉洪堡特·達·克魯茲(Humberto da Cruz)準備進行一次里斯本至帝力的飛行,回程經過澳門和印度的消息。這激起了沿途的葡萄牙僑民的極大興趣,他們尚未忘記十年前布里托·伊斯(Brito Pais)、薩爾門托·貝雷斯(Sarmento Beires)和曼努埃爾·苟維亞(Manuel Gouveia)的飛行。原來葡萄牙飛行師也是長途飛行的先驅呢。

10月25日,洪堡特中尉在機師貢薩維斯·羅巴托(Gonçalves Lobato)上士的陪同下,在阿馬多拉(Amadora)準時升空,駕駛著單薄的單翼飛機準備航行44180公里的漫長旅途。

那時,全世界都受到英國至澳大利亞的航空比賽所感動,比賽有各個國家的20架左右的飛機參加,英國人卡萊斯·司各特(Carles Scott)和坎培爾·布萊克(Campbell Black)獲勝,他們的名字今天已被完全忘記,他們的飛行記錄是71小時,這個速度在當時真正是石破天驚的。

洪堡特的飛行旨在表明葡萄牙人也有冒險精神。此舉自然而然令遠東的葡萄牙僑民充滿自豪,他們永遠顯示著一種對祖國的熾熱愛心,雖然經常被人忽視並受到不公平對待。飛行的日子帶著人們的熱情一天天過去。澳門,人們在街上、在佳美、在會所和在家庭晚會上,互相詢問是否有新消息,飛行師是否已在這裏或那裏著陸,他們祝願著,以便不會有任何不幸出現。

11月7日,小飛機降落在帝力,帶著葡萄牙的羽翼在那個遙遠的葡屬海外領地降落了,機師們受到極其愛惜其葡萄牙品格的帝汶人的狂熱歡迎。澳門也準備著一次盛大的歡迎儀式,日期將是該月19號。

降落的時間約定在12點鐘跑馬場的草地上,那個時刻,成千上萬的人在那裏期待著。可是,飛機遲到了,16點鐘才風度翩翩地在臨時機場上著陸。降落之前,洪堡特在城市上空飛了一周,飛過了塔石球場,當時正有一場曲棍球賽。球賽觀眾立即離開了球場,跑向跑馬場。

飛行師令澳門人沉浸在一片純粹的歡樂中,所到之處受到熱烈的歡呼喝采,許多人眼中掛滿淚花。緊接著在市政廳舉行了一個庄嚴的儀式,之後是各種各樣的接風宴、舞會和其他熱情的歡迎儀式,在勇敢的客人心中留下了澳門不可磨滅的回憶。香港的葡僑不甘落後,他們在香港舉行的歡迎儀式令人難忘,特別是在葡國俱樂部(Clube Lusitano)的歡迎儀式是該會所最孚眾望最輝煌的一次。

12月,澳門的注意力轉向了澳門曲棍球俱樂部(Macau Hockey Club)對馬萊亞的訪問,將參加一系列比賽。各方各界衷心幫助這些“小伙子們”。政府和市政廳均作了資助。而私人也同樣作了資助,如儒里奧·埃烏熱尼奧·達·席爾瓦(Júlio Ugénio da Silva)和安東尼奧·瑪麗婭·達·席爾瓦(António Maria da Silva)。戲劇和音樂愛好者學會完成了《家庭的歡樂》劇目的排演(As Alegrias do Lar),並將此戲的演出獻給這個體育俱樂部。戲票銷售一空,塞萊斯特·維第加爾(Celeste Vidigal)和基第娜·諾拉斯科(Guidinha Nolasco)得到公眾和該俱樂部的感謝。

12月24日,曲棍球代表從香港出發取道新加坡。澳門帶著莫大期望等待著他們得勝的消息。1934年12月29日到1935年1月4日之間共打了4場比賽。第一場比賽是澳門對新加坡歐洲選手隊,結果是我方以2:1取勝。第二場比賽在1934年的最後一日舉行,澳門對新加坡非歐洲選手隊,我方以4:2失利。對於澳門選手,這場比賽是一次冷水浴。1935年1月2日,在吉隆坡(Kuala Lumpur)進行了主要的賽事,由澳門隊對馬來亞隊。我們的陣容就是去年和馬來亞隊較量過的組合:

阿爾馬達(Almada);平托·卡爾多佐(Pinto Cardose)和熱辛托·盧德里克(Jacinto Rodrigues);里諾·費雷拉(Lino Ferreira);若奧·多斯·桑托斯·費雷拉(Joõ dos Santos Ferreira)和阿雷山德爾·阿伊羅沙(Alexandre Airosa);弗雷德里克·諾拉斯科·達·席爾瓦(Fredrico Nolasco da Silva)、拉埃特斯·達·高斯達(Laertes da Costa)、費爾南多·拉馬留(Fernando Ramalho)、路易·雨果·多·羅薩里奧(Rui Hugo do Rosário)和阿米加爾·安傑魯(Amílcar Ângelo)。預備隊員:佩德羅·安傑魯(Pedro Ângelo Jr.)若奧·諾拉斯科·達·席爾瓦(João Nolasco da Silva)和利奧內爾·德·奧里維拉·盧德里克(Leonel de Oliveira Rodrigues)。

這是主要賽事。結果對於我們是沉重的:我方以3:0失利,全部是在第一輪比賽的一個小時的前15分鐘內得分。請聽一下菲力蒲·奧·高斯達的話:

比賽前,下雨了。我們像在新加坡那樣再一次脫下鞋子參賽。可是很糟糕。在頭15分鐘,我們的隊員,不知是由於緊張,還是由於勞累,或者是兩者兼而有之,球打得極差,我很少見到他們有打得如此差勁的時候。對方於是無情地得分了。我在裁判,頭髮都幾乎豎起來了。

但他們終究是好樣的,沒有氣餒並開始顯示出實力了。從此往後,球賽便旗鼓相當,而在第二輪結束時我方佔有明顯的主動權。

這個黑暗的15分鐘過後,所有的球員均表現出色,尤其是費雷拉、羅薩里奧和熱辛托,雖然後者在新加坡的賽事中未有出色的表現。

最後一場比賽於1月4日在馬六甲舉行,澳門隊以2:0獲勝。這是一場“怡人而正常的比賽”,極其激烈,據說,是馬六甲曲棍球比賽有史以來最激烈精彩的一場比賽。

1月3日收到電報,通告了與馬萊亞隊的敗北,這使人很傷心。澳門顯得一片凄涼。然而,澳門隊在所有比賽中的表現受到新加坡和吉隆坡報界的讚揚。澳門曲棍球俱樂部並未丟人現眼,而被認為是亞洲最好的球隊之一。

球隊抵達澳門,受到大批球迷的歡迎。聯合娛樂公司以球隊的名義於1月13日舉行了一場“跳舞晚會”,舞會進行得氣氛濃烈,直到第二天黎明,中途僅僅因“乾一杯”和聽取同業會主席(Presidente da Agremiação)東尼奧·F·巴塔亞(António F. Batalha)的演講才中斷。

電影方面,國華戲院1月7日上演了有聲系列的第一部影片,片名是《特別的主人》(The Host Special)。對於學生和孩子們,這是一部優美的影片,有很多打擊樂器,壯觀的追擊運動和“暫停”的狀態。孩子們廣泛熱愛這部影片。但成年人則不同。時代和電影系列的形式已經不同了,公眾的欣賞口味是戲劇和音樂片。成年人的這種趣味的表現是,在所有的聚會上均要演奏最新的舞曲,如電影《二千萬顆甜蜜的心》(Twenty Millions Sweethearts),由南茜·卡洛爾(Nancy Carroll)和迪克·鮑威爾(Dick Powell)主演,而他們最喜愛的曲子是<我要陪你到永遠>(I′ll String Along With You)。

應叫做加爾頓的戲院在2月2日啟用時稱作平安戲院(Apolo),上映的電影是《快樂的寡婦》(Merry Widow),由毛里斯·謝瓦里(Maurice Chevalier)和簡内特·麥克唐納(Jaennette MacDonald)主演。澳門很多人去參加了新戲院的啟用儀式,人們得到的消息稱這是當時最寬敞的戲院,模仿某些香港戲院而興建的。電影大受讚賞,可是沒人可以避諱,音響設備太差,據說用的放影機是二手貨。至少,不能與國華戲院相比,國華在此方面,依然獨佔鰲頭。啟用一個月之後,《澳門之聲》已批評它的音響設備和整潔程度了。公眾的偏愛依然認為國華戲院遙遙領先。冬季放映的著名影片是《黑貓》(The Black Cat)和《我愛上一個女人》(I love a woman),電影中,基·弗蘭西斯(Kay Francis)同一個澳門人尚不知曉的新演員愛德華·G·羅賓遜(Edward G. Robinson)聯袂主演,當時,後者尚未以“盜匪”的角色而不朽於世。

貝拉·羅果西(Bela Lugosi)和波里斯·卡爾洛夫(Boris Karloff)在電影《黑貓》之中

2月16日,《澳門之聲》刊登了一條驚世駭俗的消息,題為《澳門的好萊塢》(Hollywood em Macau)。讓我們全文轉引如下:

有消息稱,不久澳門好萊塢公司將開始工作,興建一個帶有醫療站、游泳池等設施的製片廠,地址選在外港碼頭,因為此舉已得到上層的批准,工程的頭8個月應花費$400,000元(黃金),過18月的期限後再耗資$300,000元(黃金)。

該公司向政府租用了136000平方米的土地,價格是$0.01/m2,將在此巨大的工程和製片中花費大約$4,000000元(黃金)的資金,包括顧用大量的葡國和中國工人以及聘用葡中藝術家的費用。

據稱,合同已被政府顧問局批准,在本月14日的會議上,該公司已申請豁免物業稅。

一段時間中人們大談特談這個公司的情況,甚至有人看到自己成為演員的光輝前景。但是,此項目像澳門的無數事情一樣,叫做“光打雷不下雨”。外港的淤泥又在期待著其他龐大的計劃,而這些計劃又永遠落空,以至澳門的葡裔人士甚麼也不再相信,因為他們飽嚐過太多的失望。

1935年狂歡節過得非常熱烈,據當時的人講,這年狂歡節和上一年同樣開心而光彩奪目。人們在私人住宅舉行了諸多的聯歡活動,而聯合娛樂公司2月16日舉辦的活動則使人大喜過望。請看《澳門之聲》2月18日星期二的報導:

本月16日星期六在聯合娛樂公司的大廳裏舉行了一次特色最為鮮明的狂歡節聯歡,氣氛濃烈異常,有200人踴躍參加。

這種聚會聯歡活動在經濟危機壓抑人的青春健康快樂的不良氣氛下舉行,真是值得稱讚。

我們向這個充滿善意的活動的組織者們表示祝賀,他們是:埃德蒙都·德·森納·費爾南德斯(Edmundo de Senna Fernandes)、阿德里諾·巴爾包薩·達·貢塞桑博士(Dr. Adelino Barbosa da Conceição)、約瑟·蔡·安諾克(José Choi Anok)、阿爾伯特·巴洛斯·佩雷拉(Alberto Barros Pereira)和約瑟·塔瓦萊斯(José Tavares)。

暢遊隊伍給聚會活動增添了特別熱烈的氣氛,他們進入聯合娛樂公司的大堂有60多個佩戴臉譜的人跟著,真正是一支凱旋的隊伍。

這些節目氣氛再次打破了我們生活的沉悶單一。

狂歡節本身是從3月2日開始的。澳門俱樂部舉行了本地禮節謹嚴的舞會,中規中矩而溫文爾雅,以至有人中途退場參加更加大眾化的舞會,如軍人俱樂部(Clube Sargento)也稱“六一”娛樂公司(Sociedade Recreativa 1°de Junho),舉行了名為“使團舞會”的活動。到了星期二,節目達到高潮。這一年,香港派來一個龐大的團體,而英國毛斯(Moth)號炮艦和美國“伊莎貝爾”(Izabel)號炮艦的官兵利用訪問澳門港的機會也來參加狂歡節,這一切使這一年的節日氣氛更加濃烈。

關於星期二澳門俱樂部的舞會,我們引一段《澳門之聲》的文章就可以知道:

為不出現中途退場的情況,星期二的狂歡節舞會氣氛濃烈。有趣的是一大隊善良的小姑娘身穿葡萄牙各省的服裝走進舞場。姑娘們圍成一個圓形,像變魔術似地出現一個風趣盎然的吉卜賽女郎,跳起一支舞來,引得在場大多數人熱烈喝采。

緊接著我們卻大失所望,因為我們發現那個漂亮的吉卜賽女郎原來就是愛德華·席爾瓦(Eduardo Silva)!

大約11點半鐘,“暢遊”隊伍走進舞廳,面戴假面具的人們發出光彩絢爛的問候。舞會這時達到高潮,直到黎明方散。

這樣,一個特別愉快的狂歡節宣告結束。

正當澳門人狂歡作樂之時,國際局勢卻更加陰暗了。中國中央政府軍和“紅軍”以極端的殘酷性開戰了。儘管澳門對此一無所知,這就是著名的“長征”之戰,發生在貴州、雲南和四川。歐洲,希特勒及其追隨者正在激起德國人的愛國情緒,宣佈薩爾州重返德國治下。羅馬,墨索里尼(Mussolini)對阿比西尼亞(Abissínia)展開了攻勢,以便令它解體。這一切卻未能干擾澳門的平靜,激起它的驚愕,這一切好像是另一個世界發生的事件。

戲劇和音樂愛好者學會幾個月前如此吉祥如意地開辦,現在卻遇到嚴重的危機。1934年底身為音樂部部長的貝爾納迪諾·德·森納·費爾南德斯(Bemardino de Senna Femandes)申請辭職,對學會構成一個沉重打擊。現在又一重打擊出現了,1月24日,恩里克·特謝拉·馬沙度(Henrique Teixeira Machado)突然去世了。這是一個出色的戲劇愛好者,曾崗頂劇院舞台獻藝。這樣,原訂馬里奧·杜亞特(Mário Duarte)和阿爾伯特·莫拉伊斯(Alberto Morais)所作的戲劇《兩重事業》(As Duas Causas)在30號公演,祇有“胎死腹中”了。學會幾個月處於癱瘓,再未能從這兩個損失中恢復過來。

3月初,澳門的注意力集中在“貢薩維斯·扎爾科”(Gonçalves Zarco)號通訊艦的來訪上,這條艦正在作海外領地的巡視,旨在向東方表示何為大張旗鼓所宣揚的“葡萄牙海軍力量的復興”(Renovação da Marinha de Guerra Portuguesa)。這是一艘嶄新的戰艦,給東方各海外屬地帶來了飄揚的“五盾”國旗,填補了破舊的“阿達馬斯爾”號巡洋艦所留下的空缺。一年多前,該巡洋艦返回里斯本後被處理掉了。

人們帶著自豪和緊張的心情期待戰艦的到來,所有的人都想見識一下這個“現代化的戰艦”。3月8日星期五,澳門裝點一新以歡迎艦隻的到來。《澳門之聲》用抒情的語調說:

13:30分,遠遠看到了“貢薩維斯·扎爾科”號,全灰色,優雅的剪影映襯在海平線上,這是尊敬的政府元首奧里維拉·薩拉查博士(Dr. Oliveira Salazar)下令在英國製造的第一艘戰艦,現在它來到我們中間,這些居住在遠東的葡萄牙人中間,我們滿懷激動地觀賞著,好像在溫柔地觀賞著祖國的土地一樣。

殖民屬地專署海軍(Marinha Privativa da Colónia)的戰艦遠航護衛。“澳門”號炮艦指揮所有戰艦的行動,上面由港務司司長薩慕埃爾·維埃拉(Samuel Vieira)上尉坐鎮,後面威風凜凜跟隨著“德麥特里奧·施拿第”(Demétrio Cinatti)號、“塔羅内”(Talone)號和“路環”號船艦,“海神”(Neptuno)號和“貝爾塔”(Berta)號拖船,兩艘海事署的摩托艇,第5和第6號帆船和兩艘中式帆船。中國海關的“聯興”(Luntsing)號帆船和其他私人的帆船與摩托艇也參加了致意儀式。在這個“儀仗隊”中有民政和私人機構的人員;多不勝數的婦女;澳門先鋒隊員;氹仔、路環兩島的民事和軍事人員;市政樂隊;《澳門之聲》的代表和中國報社的記者們;本澳工商界代表;市政廳;教會等等。

歡迎儀式在鳴笛和燃放禮炮的氣氛中進行。“貢薩維斯·扎爾科”號進入航道時鳴放禮炮,表示對松山上的炮台的禮炮作應答。這時,停靠在港口的中國漁船,懸掛彩旗,對“頁薩維斯·扎爾科”號也表示致意,點燃了無數禮炮。

“我們在澳門未進行過如此盛大的歡迎禮儀,特別莊嚴,特別宏大。”《澳門之聲》的短文如是說。外港和松山腳下,無數的人熱淚盈眶,是愛國主義的感情觸動了他們的心弦。

“貢薩維斯·扎爾科”號在曼努埃爾·卡爾多佐·金當·美萊勒斯(Manuel Cardoso Quintão Meireles)船長的指揮下,受到了一次難忘的款待。澳門的好客之情總是如此慷慨高貴,不計勞苦款待這133名客人,其中有10名軍官。對於許多人來說,經過東方的長途旅行之後,澳門乃是一個名副其實的愛之島。

赫爾美斯·潘(Hermes Pan)和弗萊德·阿斯泰爾為馬克·桑里奇(Mark Sandrich)導演的影片《高帽》(Top Hat,1935)編舞

言歸正傳,平安戲院的啟用對國華戲院構成了競爭。國華不再一統天下,所以放映的電影也比唯我獨尊時有了改善。

我們沒有可能準確敘述當時兩家戲院到底放映了哪些電影,因為自從2月以來而且1935年全年,《澳門之聲》(我們的資料的主要來源)突然停作電影廣告。因此,我們祇好求助於記憶了。雖然我們不能按時間順序來敘述,我們至少可以知道當時放映了哪些電影。

由於域多利影院的關閉,平安戲院就成了M-G-M公司、聯合藝術(United Artists)公司和巴拉蒙(Paramount)公司的電影的獨家代理。國華戲院則上R-K-O公司和福克斯公司的電影。

一個3歲的小女孩,具備特別的演出天才,一時征服了澳門觀眾。她就是秀蘭·鄧波兒(Shirley Temple),澳門放映了她演的《馬克小姐》(Little Miss Marker)和《起立喝釆》(Stand Up and Cheer)。國華戲院磨拳擦掌,從此擁有了一個鄧波兒主演的電影的寶藏。

道格拉斯·費邊(Douglas Fairbanks)與格勒·奧伯龍(Merle Oberon)和格爾維勒·庫伯(Melville Cooper)在電影《唐·璜的私生活》(The Private Life of Don Juan)中

國華戲院還為我們奉獻了費萊德·阿斯泰爾(Fred Astaire)和真格爾·羅傑斯(Ginger Rogers)這對演員演出的兩部影片,現在他們已榮升為主角。這兩部片子是《禮帽》(Top Hat)和《離婚》(Gay Divorce)。這兩部影片的歌曲變得流行起來,如<臉挨臉>(Cheek to Cheek)。

國華戲院還為我們奉獻了其他令人難忘的影片,如《這是幸福的一夜》(It Happened One Night),由弗蘭克·卡普拉(Frank Capra)、克拉克·蓋伯(Clark Gable)和克勞德特·考貝特(Claudette Colbert)主演;《一夜風流》(One Night of Love),由格萊·莫爾(Gray Moore)和杜里奧·加爾米那蒂(Tulio Carminatti)主演;《人的奴役》(Of Human Bondage),由列斯利·奧瓦德(Leslie Howard)和貝特·戴維斯(Bette Davis)主演,當時二人均未成名。卑鄙的米爾德萊德(Mildred)的形像為貝特·戴維斯提供機會走向明星之路。然而對於我們來說,國華戲院上映的最好的片子是《遠大前程》(Great Expectations),由狄更斯(Dickens)的小說改編。亨利(Henry)、菲力蒲·赫爾默斯(Phillips Holmes)、簡·威雅特(Jane Wyatt)、弗羅倫斯·瑞爾(Florence Reel)和阿蘭·哈利(Alan Hale)令狄更斯筆下的人物特別生動地表現了出來。

阿波羅戲院並不落後,放映了出色的影片。我們列出M-G-M公司三部偉大的製作:《溫坡勒街上的鴨舌帽》(The Barrets of Winpole Street),由查爾斯,勞頓(Charles Laughton)、弗雷德利克·馬赫(Frederic March)和諾爾瑪·希勒爾(Norma Shearer)主演;《維拉萬歲》(Viva Villa),由瓦萊斯·比利(Wallace Beery)飾演潘丘·維拉(Pancho Villa);《藏寶之島》(The Treasure Island),由瓦萊斯·比利同列斯利·奧瓦德和小男孩傑克·庫貝爾(Jackie Cooper)主演。

平安還放映所謂的傳記影片,如《克里奧帕特拉》(Cleopatra),這是塞西爾·B·德·密爾公司(Cecil B. de Mille)的製作,由克勞德特·考貝特(Claudette Colbert)飾演埃及女皇,亨利·威高遜(Henry Wilcoxon)飾演馬可·安東尼(Marco António),瓦蘭·威廉斯(Warren Williams)飾演凱撒(César)。其他影片有:《唐·璜的私生活》(The Private Life of Don Juan),這是老道格拉斯·費爾班克(Douglas Fairbanks)主演的最後一部影片;《羅西爾德斯的房子》(The House of Rotchilds),由喬治·艾力斯(George Arliss)在其演藝生涯幾乎尾聲階段主演。

然而,對我們當時尚是一個毛孩子來說,平安戲院最好的影片是《基度山恩仇記》(The Count of Monte Cristo),從電影到閱讀都喜歡大仲馬(Alexandre Dumas)的作品。這部影片的演員我們記憶深刻,是羅伯特·多那特(Robert Donat)、伊莉莎·勞迪(Elissa Laudi)和悉尼·布萊克梅爾(Sidney Blackmer)。

1935年夏初,人們的注意力集中在域多利影院的大樓招牌上,變成了“財運宮”(音譯Palácio Fortuna),是一個據說老少咸宜的娛樂場所。

出於某種原因-對該原因的探討不在的範圍之内,澳門政府決定終止博彩專營的局面,允許任何條件齊備的公司經營“番攤”(fantan)。因此,結束了博彩業一花獨秀的狀況。域多利公司得到經營許可證,在原大廈上大施土木以將之變成一座博彩場所。

《澳門之聲》對此舉作出反應,在5月16日刊登一條消息,現轉引有關內容如下:

為促進旅遊業增加城市的活力,勝利公司(Empresa Vitória)將於18日啟用財運宮,財運宮是在舊勝利影院大樓基礎上作了適當的改建之後而成的,在此,大眾將會找到種類齊全的娛樂。

現在,是我們不要聽取私人利益喋喋不休鼓噪的時候了,我們要盡力以各種各樣的方式讓這個美麗怡人的葡屬領地發展進步。

財運宮的啟用是第一個成全此種心願的舉措,肯定功德無量。

同份報紙的另一頁刊登著如下的廣告:

在舊域多利影院,全部翻新而藝術性地進行了裝飾,乃是同類建築中獨一無二的。

大眾可以在財運宮找到所有的娛樂,從跳舞到其它賞心的消遣。

舞廳極其寬闊,美麗的伴舞小姐,悦耳的爵士樂,豪華的衛生間,還有一個漂亮的餐廳。

在財運宮,大眾可以享樂到最大的愉快,最大的安樂。