“雙十起義”

1911年10月,湖北省漢口市籠罩著神秘的氣氛。一群謀劃者,軍人和市民正爲發動一次共和起義而緊鑼密鼓地進行著準備工作。自1895年廣州起義失敗後,連續十三次起義均以失敗而告終。這次起義,一開始也呈現出不祥之兆。由於全國的革命力量缺乏協調和統一,因而革命黨人在取得勝利的道路上困難重重。雖然革命黨人熱情高漲,但因缺乏團結,因此屢次發動的起義全在半途夭折,未能對北京政權造成眞正的威脅。慘淡經營的滿清政府之所以能苟延殘喘,並非是它回天有術,而是因爲全國各地的反抗力量尚未形成燎原之勢。儘管如此,革命黨人没有就此罷休,他們不辭辛勞,四處奔走,精心策劃著這次漢口起義。漢口的大街小巷到處密佈著準備起義的民衆,他們秘密製造槍支彈藥並貯存在城中各個戰略要點,可謂萬事俱備,只欠東風。許多已參加革命組織的各級軍人也冒著被砍頭的危險,秘密製造了大量的彈藥並就地貯存。

一切都在按部就班地進行著。然而,1911年10月9日,一家兵工廠發生了爆炸,這是當地警察期待已久一個訊號,他們認爲鎮壓革命黨人的時刻到來了,因爲革命黨人的活動並非密不透風。鎮壓行動大獲成功。許多秘密文件落到了朝廷特務的手中,其中包括一份所有參予策劃起義的軍人名册。這一不測風雲對起義者在各方面的打擊都是致命的,因爲他們剛剛與其他省份的革命力量取得了聯繫,以便同時宣佈起義,使起義形成不可阻擋之勢。現在,起義的策劃者--這些職業的革命家不得不逃往他方,以圖東山再起。群龍無首的軍人們則陷入了危險之中,他們要麼承認失敗,各自逃命,要麼在殘酷的朝廷面前伏法認罪。他們進退兩難,但十分清楚已別無選擇,於是他們決定按旣定的起義計劃舉事。令人大感意外的是,他們非但没有血戰一場,反而得到了廣大士兵的同聲相應。不僅如此,湖北其他各地的軍人也聞風而起,並把起義之火蔓延到其他省份,甚至中國中部的河南和安徽也宣佈了起義。更令人吃驚的是,奉朝廷之命前來彈壓起義軍的袁世凱大元帥,雖然勝券在握,但實漠視朝廷重托,與起義軍坐在了談判桌前。結果是強大的袁世凱成爲勝者。這樣,這次充滿著偶然性的起義在中華帝國二千年的歷史上寫下了最令人難以置信的一頁。按革命黨人用以取代中國農曆的西曆計算,起義時爲10月10日,由此漢口起義也被稱爲“雙十起義”。

在距中國萬里之遙的美國,一列火車正在加利福尼亞的原野上奔馳。火車的頭等廂内,一位身材瘦小,顴骨突出,留著精心修剪的小鬍子的青年正在聚精會神地看報。他身著灰色西裝,上裝口袋懸掛著懷錶的銀鏈,這一切顯示出他具有西方式的修養。這個東方青年看來來歷不凡,屬於已實現美國夢的屈指可數的中國移民之一。天知道他是如何夢想成眞的! 正當他坐著一等廂旅行的時候,他的絕大多數梳著辮子,穿著長衫的同胞正在這條鐵路線上爲區區幾塊美圓而做著苦工。

做鞋匠。</figcaption></figure>

<p>

反抗力量被斬草除根了,如果說有死裡逃生幸存者的話,那麼在血雨腥風的形勢下也難以捲土重來。事實上,滿清政府也有鞭長莫及之處,幸存者們在天高皇帝遠的珠江三角洲找到了避難之所:香港和澳門。因此,這兩個地方後來成爲孕育革命火種的胚胎並在此可以尋覓到“雙十起義”的革命者最早留下的足跡,也就不足爲怪了。

</p>

<p>

如果說港澳確實庇護了太平天國的幸存者的話,那麼可以說澳門以其獨特的性質和良好的環境不僅庇護了他們,還賦予了他們自由活動的權力,任他們把澳門當作組織人馬,以圖東山再起的基地。這一作用無疑對中國革命的發展是積極的,不僅如此,中國革命的主要角色孫逸仙在1925年所做的一次講演中,曾承認他的革命思想形成於澳門,實踐於香港。

</p>

<h3>

孫逸仙與澳門

</h3>

<p>

世界至今對孫逸仙這位受西方思想影響而成長起來的革命領袖仍記憶猶新。他跨越了兩個世紀,經歷了兩次世界大戰;在英雄已不復存在的古老歐洲,他是凱米爾,阿塔盧克(Khemel Ataturk)式的人物<RETLAB1001700020002><a data-cke-saved-href=# href=#"LAB1001700020002") data-cke-saved-name="RETLAB1001700020002" name="RETLAB1001700020002">(1)</a>爲歐洲没有英雄,所以才接納了土耳其的共和領袖和中國的革命黨人。1896年孫逸仙倫敦蒙難之後,康德黎(James Cantlie)和新聞記者謝立丹,瓊斯(Sheridan Jones)發表了著名的《孫逸仙與中國之覺醒》一書之後,全世界的記者,史學家和作家不知疲倦地史海釣沉,對孫逸仙的品格,思想和革命活動進行硏究,撰寫了大量傳記和文章。然而,孫逸仙在澳門的經歷卻始終鮮爲人知。

</p>

<p>

事實上,在有關孫逸仙的汗牛充棟的書籍中,曾被孫逸仙承認孕育了他的革命思想的澳門總是被忽略或者被草草帶過,但澳門在孫逸仙的一生和著作中有如此重要的位置,實在有必要補上一筆。

</p>

<p>

位於中國南部這塊由葡萄牙人統治的彈丸之地,不僅培育了孫逸仙的革命思想,而且還是革命黨人宣傳革命思想,謀劃起義,向起義者提供資金,武器和兵源的基地。正因爲這樣,“雙十起義”才有可能獲得成功。

</p>

<p>

其實,不管是關於孫逸仙和他所處的時代,還是關於澳門,尚有浩繁的葡文報刊和文獻塵封於圖書館;如果說硏究者們對此一無所知的話,那麼眞是一個很大的失誤了。不過,孫逸仙這被歐洲視爲共和國英雄的人物確實没有引起過葡萄牙知識界的注意,即使在他生活過的澳門也是如此。

</p>

<p>

儘管如此,但有一點是肯定的,即孫逸仙1878年第一次來到澳門後,新的生活便眞正開始了。當時他並没有覺得澳門是個稀奇古怪的地方,相反他一開始就習慣“洋鬼子<RETLAB1001700020003><a data-cke-saved-href=# href=#"LAB1001700020003") data-cke-saved-name="RETLAB1001700020003" name="RETLAB1001700020003">(2)</a>”把澳門叫作Macau,而中國把它叫作Ou Mun的兩種發音。他早熟的性格和没有止境的好奇心使他不同於家鄉裡的其他孩子。他很早就知道人們帶著恐懼和鄙夷的口吻提到的“洋鬼子”就是葡萄牙人。他們遠涉重洋而來,在離他生活的村莊不遠的地方打開了中國通往世界的大門。當時没有香港,中國也没有把上海、青島轉讓給外國人。

</p>

<p>

在中國遼闊的版圖上,澳門的面積雖然不足十六平方公里,但卻被視爲神話傳奇中的金銀島。它吸引著數以千計的窮苦百姓,也是盜匪囚徒、富商巨賈和因洪水之災而喪失家園的鄉紳地主的嚮往之地。

</p>

<p>

不管是盜匪草寇,還是坐在紅綢轎子裡昏昏欲睡的達官貴人,澳門都一視同仁地敞開大門,即不問他們是什麼人,也不問他們從哪裡來。五百年來,爲躱避天災人禍而來這裡棲身的人如涓流匯海。

</p>

<p>

許多人來到澳門之後,又回到原先村子裡呼親喚友;他們告別了趕著水牛在泥濘的田地裡耕作的貧困生活,來到澳門尋找夢中彩虹。在孫逸仙之前,他的前輩和親人就曾經來過澳門。我們知道孫逸仙的父親是其中的一位就足夠了。這樣,由於地理上的毗鄰和家人與澳門所保持的聯繫,因此葡萄牙人統治的這座神秘小城很早就在孫逸仙的腦海裡留下了根深蒂固的印象。孫逸仙的父親孫達成和母親孫楊氏曾離開家鄉廣東香山縣<RETLAB1001700020004><a data-cke-saved-href=# href=#"LAB1001700020004") data-cke-saved-name="RETLAB1001700020004" name="RETLAB1001700020004">(3)</a>翠亨村,來到距翠亨村僅三十公里的澳門。爲什麼他們要告別家鄉呢?無人知曉。他們在澳門只生活了很短一段時間便返回故里,孫達成不願意在澳門的醫院街<RETLAB1001700020005><a data-cke-saved-href=# href=#"LAB1001700020005") data-cke-saved-name="RETLAB1001700020005" name="RETLAB1001700020005">(4)</a>做鞋匠,願回到翠亨村去守更。他們回來後不久,也就是1866年11月12日(即清同治五年),生下了孫逸仙。

</p>

<p>

孫逸仙生性活潑,耽於幻想,少年時代深受他的一位叔叔的影響;這位叔叔曾參加過始於十九世紀中葉的太平天國起義。聲勢浩大太平天國起義曾擁兵二千萬直逼北京,企圖推翻滿清政權,建立平等均富的國家;經過十四年的英勇鬥爭,太平軍似乎攻進了北京的紫禁城,但命運不濟,最後還是被鎮壓了;之後,太平天國的首都南京被攻陷,又重落入滿人之手,太平天國的領袖自刎身亡。這樣,太平天國起義無可挽回地失敗了,中國的希望又一次化爲泡影。在廣東炎熱的夜晚,孫逸仙的叔叔給他講述著這些傳奇的故事,這些故事在他以後學習的歷史課本中是没有的,有的只是頌揚效忠天子的陳詞濫調。

</p>

<p>

孫逸仙十二歲時離開了山清水秀的家鄉,四處闖蕩。1878年5月的一個春日,他第一次走過了他的先輩進出過無數次的關閘,但他的目的並不是澳門,而是遙遠的檀香山;在那裡,他的胞兄孫眉開了一家生意興隆的店鋪。

</p>

<p>

當孫逸仙第一次漫步在澳門斜街小巷的時候,就被西方的圓拱形建築和尖塔高聳的教堂所吸引。但只有十二歲的他,更喜歡看那些苦力如何拉著黃包車沿街奔跑。他吃驚地發現,這些拉車的苦力同他家鄉的農民一樣,身裁瘦小,皮膚黝黑;他們把車把放在肩上,動作敏捷地穿梭於街頭鬧市,留下行人一陣陣驚叫聲;他們汗流浹背,與車上身穿綾纙綢緞的乘客形成鮮明的對比。他還發現這裡的警察都是穿著土黃色制服,面色黝黑,蓄著大鬍子的印度人,他們頂著烈日驕陽,無精打彩地沿街巡邏。在市政廳廣場或者福隆新大街,滿是穿著長衫的熙熙攘攘的人群中,偶爾會有幾位頭戴白色寬沿禮帽的西方紳士趾高氣揚或漫不經心地走過。從教堂裡,成群結隊地走出膚色不同的女信徒,她們頭裹著用來遮擋陽光的黑紗巾,身旁還有年青的中國傭人爲他們撐陽傘。賭場裡,一張張方桌前坐滿了賭客;伙計們用中國特有的秤估價著投注用的銅錢;陰暗的天花板上,一根神奇的繩子吊著一個柳條筐,用以輸送銀圓和銅幣。内港内鱗次櫛比地停泊著成百條木船,據說以船爲家的人有一、兩萬人,比陸地上的人口高出4倍。木船之間,小舢板往來穿梭,在碼頭和木船之間運送著各種物品。不遠處是炮台注視下的媽閣港,港内停泊著軍艦和大噸位的貨輪。

</p>

<p>

這一切構成了一幅神奇的澳門風景畫。第一次看到它,内心交織著矛盾和渴望的孫逸仙就懂得許多東西。說到底,他其實也是一個苦力,只不過他離開了家鄉,再不用像家鄉的人那樣在泥田裡苦耕了,也没有像拉車的苦力那樣奔跑於大街小巷。他的目的地不是這裡,他的夢想雖然還像雲霧一樣朦朧,但應該是一個没有苦難的公正社會,就像他的叔叔講過的太平天國爲之奮鬥的那個社會一樣。

</p>

<p>

有關孫逸仙第一次來澳門的經歷鮮少記載,人們只知道他嚮往新事物好奇心充滿著矛盾和反差;懷著這樣的心情,他踏上了赴檀香山的路。

</p>

<h3>

改良派和秘密會

</h3>

<p>

1878年孫逸仙第一次來澳門時,澳門在當時災禍連年的中國可謂是別有洞天。這裡商社林立,生意興隆,其中要數至今仍從事社會慈善事業的同善堂最爲突出,但是它們都很謹慎,避免表現出明顯的政治傾向。從事政治活動的只是一些秘密組織,但這些組織只局限於搞一些諸如扶明滅清的盟誓活動。還有一些秘密組織爲不法之徒所控制,偶爾會假政治的名義從事非法活動。但不管怎麼說,到了十九世紀下半葉,華人社會已開始發出要求變革的呼聲。

</p>

<p>

在結束了臭名昭著的苦力貿易活動之後,澳門開始從事其他賺錢的商業活動。當時香港已成爲與世界各地都有貿易聯繫的繁榮商埠,因此小有資產而又無野心的澳門商人只能把自己的活動範圍局限於本地。即使這樣,維新思潮還是在他們當中傳播開來。也許比起過於喧囂的香港,澳門是靜的,因此這裏麋集了許多影響很大的思想家,比如鄭觀應(1842-1921)。鄭觀應是一位自由主義理論家,倡導維新變法,工業興國。他撰寫了大量的政治,經濟著作,其代表作爲“盛世危言”,通過此書他闡述了爲興邦治國而應在社會、政治和經濟方面進行變革的思想主張。他的思想理論影響了幾代仁人志士,其中中華人民共和國的締造者毛澤東在青年時代就曾偷讀過他的書,孫逸仙思想的形成也首受其影響(孫在澳門曾與鄭有過交往)。

</p>

<p>

還有八位人物在中國的民族意識覺醒方面曾起過重要作用,其中包括康有爲。康有爲出身於中國南方的一個封建官僚家庭,和鄭觀應一樣信奉自由思想,倡導改良;與鄭不同的是,他不僅是一個理論家,而且是一個用行動來實踐其思想主張的行動家。早年,他在北京爲反對沿襲千年的科舉制度而上諫朝廷,得到了光緒皇帝的賞識,被招進宮内議事。他當時完全可以影響皇帝,他制定了一部憲法,以圖把中國變成一個現代的君主立憲國。但是,慈禧太后在逃往西安(先朝舊都)的途中發動政變,廢黜了光緒皇帝並趕跑了改良派人士,重新在中國實行起獨斷專橫的鐵腕統治。

</p>

<p>

當孫逸仙結束在檀香山的生活,去香港拔萃書屋讀書的時候,鄭觀應和康有爲的思想和活動已開始在澳門廣有影響。孫逸仙來到香港後,躍躍欲試,但他的思想尚未定形;只有在西渡英倫之後,在積極參加政治活動的留學生涯中,他的思想才趨於成熟。他經常從香港返回家鄉探望親人,每次回來,他都要滿懷眷戀地來到澳門,並參加當地進步組織的集會。孫逸仙與其他三位從事進步活動的人士在當地已小有名氣,他們的活動地點是水坑尾巷十四號。房子的主人名叫楊鶴齡,他也是這個組織的成員。孫逸仙和這三位友人被人稱之爲“四大寇”。

</p>

<p>

“四大寇”的活動完全可能引來殺身之禍,但他們並未引起澳門當局和朝廷暗探的注意(至少現在尚未發現這方面的文獻,楊鶴齡被警方注意已是三十年後的事了)。

</p>

<p>

葡萄牙人對孫逸仙的活動一無所知,這與香港的情況不同。在香港,孫逸仙經常參加反對政府的遊行和進步組織的秘密活動,特別是他參予了使香港陷於癱瘓的碼頭工人大罷工。他的名字甚至和製造爆炸事件的恐怖分子聯繫在一起,因爲據說他曾捲入私製炸彈一案。雖然香港許多有影響的人物設法保護他,但還是難逃警察設下的羅網。

</p>

<p>

可能是在接受香港法院審訊的時候,孫逸仙結識了從澳門來到香港法院任翻譯員的葡萄牙人弗郎西斯科·飛南第(Francisco Hermenegildo)。飛南第後來成爲孫逸仙在政治上最有力的支持者並曾救孫逸仙於危難之中。

</p>

<p>

飛南第1863年2月13日生於澳門,父親名叫尼古拉·托雷蒂諾·飛南第(Nicolau Tolentino Fernandes),母親名叫瑪麗亞,伊莎白·飛南圖(Maria Isabel Fernandes),全家因開辦了一家商業印刷所而與當地的新聞出版界交往甚密。這家印刷所不僅承印政府月報,還負責印刷幾份葡文日報和周報。飛南第除講一口流利的葡文和英文外,還掌握了多種中國的方言,尤其是官話和廣州話。他在澳門中學畢業之后,便去了香港定居。他在那裡不僅和當地葡萄牙人開辦的出版機構保持聯繫,而且進入了英國人的最高法院;由於他聰明且極富語言天才,因而頗受賞識。

</p>

<figure><img data-cke-saved-src=)

孫逸仙的第三任夫人宋慶齡。

在香港最高法院的秘書部門工作了數年之後,飛南第回到了澳門,開始掌管家裡的印刷所。與此同時,他積極投身報業,創辦了《鏡海叢報》;這是一份“政治性、文學性、新聞性”的日報,其宗旨是維護澳門人的利益,在不觸動天主教會傳統勢力前提下反映某些團體的政治主張,甚至澳門行政當局,特別是澳督科斯塔本人,在報紙上都有自己的代言人。由於報紙的原因,飛南第得罪不少人,其中包括著名律師安東尼·若阿金·巴斯托(Antonio Joaquim Basto)和他的同行對手賽納·費爾南德斯(Senna Ferrnandes),人爲爭奪政府與華人社會之間的中間人這一角色而打得不可開交。

身爲報社老闆的飛南第由於社會關係很多並且最初時得到澳督的許可,因而可以爲孫逸仙的活動大開方便之門,同時在許多情況下保護孫逸仙。

1892年6月,孫逸仙畢業於西醫書院,但他已不滿足於個人職業的需要,雖然他的聰明好學深得教授們,特別是康德黎教授的賞識。康德黎當時是系主任,也是著名的熱帶病專家;孫逸仙經常與他一起打板球。正是由於他的保護,秘密從事革命活動的孫逸仙才躱過了香港警察的多次追捕緝拿。然而,他的保獲並没有能使孫逸仙畢業後留在香港行醫,於是孫逸仙來到澳門,在這裏唯一一家中國人的醫院--鏡湖醫院懸壼。鏡湖醫院爲同善堂開辦,許多同康有爲和鄭觀應等維新人士有交往的商人都是它的股東。

此後,澳門對孫逸仙來說再不是小作勾留之地了。

孫逸仙和夫人1917年在廣州總統府合影

孫逸仙,澳門及1895年起義

孫逸仙從此在鏡湖醫院開始了他的醫生生涯。他根據自己掌握的西醫理論爲人診病。以往都是中醫的“神醫妙手”根據千百年以來積累的經驗來治療病人,中醫雖然對如何調理人體機能有深厚的理論,但對化學和現代外科技術卻一竅不通。在外科方面,中醫的治療手段與西醫大相徑庭;中醫喜歡在大庭廣衆之下爲病人施行手術,整個過程中不乏好奇者注目觀之。

孫逸仙雖然用西醫取代了中醫,但無法革除在大庭廣衆之下施行手術的陋習。每當他在手術室施行手術時,房間内便擠滿了人,他們猶如在醫院的禮堂裡看戲一樣,不放過每一個細節。孫逸仙在做比較複雜的手術時,他以前的老師也會專程從香港趕來,看他們的得意弟子如何操刀。尤其是康德黎,幾乎每次必到;他曾描述孫逸仙在進行以此爲入世之媒的手術時被圍觀的戲劇性場面:

。原文爲之。譯文如下:

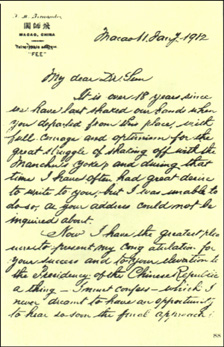

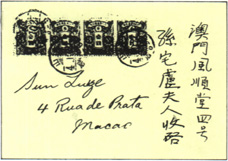

親愛的孫先生:

從你離開這個地方,我們最後一次握手,至今已有十八年了。你對擺脫滿族束縛的偉大鬥爭滿懷勇氣和樂觀,在那期間,我經常試圖寫信給你,但我無法做到,因爲你的地址無可查詢。

現在,對你的成功和成爲中華民國總統致以衷心祝賀。有一件事,我必須承認,就是做夢我也沒有想到有機會如此快地聽到最終趨於勝利的消息,並感到興高采烈。

你的恒心,頑強和無止境的勇氣享譽世界。你是一個全能的富於給予人類革命動力的特殊人物。

然而,在你面前,還有一個偉大的任務,但我相信爲了中華民族解放這個最終目的,你將不會憐恤精力而繼續前進。在你身邊的荷馬·里將軍正是幫助你實現這一目的人。況且似乎到處都聽到日趨勝利的凱歌。目前,愚見就是必須制止廣州那些強盜頭子們以民軍的名義招募新兵,因爲他們將會把事情攪得一團糟。我限制自己只寫這幾行字給你,因爲我還未確信這封信是否平安送到你手裡。現在我已是參議會的老人。我懇求自己能盡自己的力量幫助你,或提供對你偉大的事業可能有幫助的情報。從個人和國家的立場看,我希望我們親密的友誼重新開始。葡國和中國這對親密的友國在一年内成爲共和國。

眞是好極了!

請告訴我你是否共濟會的成員及我的這封信是否可以最妥善的辦法轉遞給你。

同時,對你宏偉計劃的實現,請接受我最誠懇的祝願和對你最良好的問候。</figcaption></figure>

<p>

在西方,外科手術是一件細緻的工作,完全是在與外界隔絕的情況下進行的;但在中國,情況就完全不同了。孫施行手術時,不僅有院方的醫席蒞臨--他們通常都坐在手術台旁邊,而且病人的親朋好友也會站在一旁聚精會神地觀看。由於當地人患結石病者甚多,因此人們對切除結石的手術興趣最濃。這種手術絕非一刀之功,時間一長,觀衆由於悶熱難捱,便會搖起扇子(中國南方的男士總是扇不離手的),以防中暑暈倒。最後,被取出的結石經展示後,大家才如釋重負,從剛才鮮血淋漓的緊張痛苦的場面中解脫出來,用“啊! 呀! ”等驚嘆詞讚嘆著這一奇蹟。

</p>

<p>

由於孫逸仙醫術高超,他開具的西藥也確實能有效地治癒當地人常患的肺病、傷寒或者花柳病,因此他名聲大振。對他來說,以西醫治病不過是頗有政治目地宣揚西方先進的科技知識的一個手段。也許是爲了更好地維持生計,他決定開辦肺病治療所並在草堆街開設藥局。這兩個地方雖說是爲病人服務的,但也是革命黨人的活動據點。

</p>

<p>

孫逸仙甫到澳門,便積極籌備創辦一份報紙,以宣傳在中國進行維新變法的必要性。爲此,他向友人飛南第求助。不久,報紙創辦了,孫逸仙任主編,飛南第的商業印刷所負責出版這份中文的改良派報紙,重要文章還被譯成葡文,在《鏡海叢報》上刊登。報紙銷路很好,暢銷上海、廣州和廣東各地,甚至遠銷到海外的華人社會。《鏡海叢報》還在香港的葡僑中贏得了讀者。與此同時,香港的《中國郵報》、《電訊報》都在宣傳孫逸仙,聲援改良派。

</p>

<p>

在報紙大力鼓吹孫逸仙所領導的革命黨人的思想的同時,孫逸仙這位年青的醫生四處活動,積極準備著進行一次大膽的嘗試,推翻廣東政權。

</p>

<p>

清政府雖然軍心乖離,大勢已去,但僅憑少數幾位像康有爲這樣的思想家和孫逸仙這樣的活動家,要推翻它尚嫌勢薄力單。在孫逸仙(他不缺少熱情和理想主義)看來,只有發動民衆,才能推翻死不順應潮流的滿清政權。他一度認爲,善意相諫,特別是通過報紙陳說改良之利害會使朝廷迷夢漸醒,向世界潮流看齊,因此他上書廣東總督,提出除弊興農的己見。但他的願望落空了。

</p>

<p>

孫逸仙雖然在澳門行醫數月,但已有口皆碑,家喻戶曉,因此他開始遭到葡萄牙傳統勢力的排斥。只有飛南第和若阿金·巴斯托律師站在他的一邊;通過他們,他贏得了科斯塔總督的同情。然而,傳統勢力,其中包括天主教會,不僅反對孫逸仙在澳門行醫,還仇視他所宣揚的革命思想,害怕他們的現狀會因此受到影響(雖然是間接的)。又是幾個月過去了,孫逸仙的名聲越來越大,但對他的非議和敵視也與日俱增。由於他没有法律所規定的葡萄牙大學的畢業文憑,因此此事被別有用心的人報告了澳門政府。澳門政府別無選擇,只能禁止孫逸仙在澳門行醫。孫逸仙被迫遷居廣州,在那裡,他厭惡了誇誇其談而毫無建樹的改良派,準備專心致志地行醫。他開辦了幾個藥局,與此同時,決定北上天津,投書總理大臣李鴻章,陳說自己的政治主張。其實這是徒勞之舉。儘管如此,孫逸仙還是來到天津遞交了書函,但並没有親自交到李鴻章手裡。李旣無意採納孫逸仙的主張,也根本没有打算接見這位名不見經傳的小人物。未被理會的孫逸仙重新認識了他的思想主張,眞正地意識到只有起義的聲音才能震動朝廷。

</p>

<p>

然而,中國的民衆並没有多大改變,他們依舊貧窮,愚昧,對政治缺乏興趣,只有發動起義,才能把他們從麻木中喚醒。懷著這樣的想法,孫逸仙決定再次告別醫生的職業,積極地準備發動一場以推翻廣東政府爲目標的起義,這對改變中國是至關重要的。爲此,他動員了數百名響應者,遍及廣州,澳門,香港和檀香山;他們對孫逸仙忠誠不二,準備著不成功,毋寧死。起義是在檀香山謀劃的。1894年11月,孫逸仙曾來到此地,建立了一個名叫“興中會”的秘密組織。據史料記載,興中會香港分會成立於1895年,同年澳門分會也告成立,會址可能設在白鴿巢由義巷十一號的一幢樓房(於1895年被拆除)裡,房子的主人是爲起義提供了大量資金的商人何廷光(譯音),還有一種猜測是設在以前“四大寇”的活動地點,水坑尾巷楊鶴齡的宅邸裡。

</p>

<p>

起義的策劃者們,包括孫逸仙在内,全部在香港或檀香山的基督教學校中受過教育,但没有一人屬於因中日甲午戰爭(1894-1895)而消聲匿跡的洋務派。他們開始具體地實施攻打廣州的計劃,積極地籌款募兵,購置武器。這一切都是通過興中會的附屬地下組織“三和會”(孫逸仙也是會員)進行的。凡參加“三和會”的人須交納十港圓的會費。雖然會員人數有限,戰鬥力也值得懷疑,但起義還是準備按計劃進行。策劃者們決定在1895年10月26日舉事,這一天是重陽節,人們習慣在這一天去爲死去的親人燒香上墳,街頭會熙熙攘攘,便於起義行動。

</p>

<p>

但是,由於部署欠密,起義的前幾天,一份起義策劃者的名單和起義宣言落到了警察手裡,因此不得不採取應急措施。但時間緊迫,行動起來困難重重。起義前夕,起義的策劃者本應乘船從香港去廣州和起義軍會合,但他們因爲爭奪一批槍械而没有趕上船。這樣,起義計劃被打亂了。孫逸仙在廣州接到這個壞消息之後,馬上命令停止行動。而在香港,起義策劃者們己經解決了槍械糾紛,準備乘次日的船趕到廣州,繼續實施起義計劃,但他們己因延誤而錯失良機了。香港警察當局幾經猶豫之後,已決定將掌握的情況通知廣東政府。一場屠殺開始了。當起義策劃者們乘坐的船一抵達廣州港,守候的清兵便一湧而上,繳獲了船艙内的槍支並逮捕了大部分起義策劃者。只有少數人乘混亂之際得以逃生。然而,廣州興中會的成員全部被捕或慘遭殺害,只有孫逸仙躱進他的美國朋友,一位基督教傳教士的家裡才幸免於難。

</p>

<p>

起義失敗後的幾天裡,廣州實行了戒嚴,許多人被捕,而孫逸仙卻尋機逃出了城外。他在友人和同情者的幫助下,東躱西藏地走了二百多公里才到達了唯一可以避難的目的地--澳門。

</p>

<p>

孫逸仙雖然一路經歷艱難險阻,但最終得以男扮女裝,坐在三個苦力抬的轎子裡走進了關閘,來到下環街三號飛南第的家裡。

</p>

<p>

在廣州,孫逸仙是清政府要緝拿的頭號罪犯。清政府佈下天羅地網,四處搜捕,澳門也没有例外,朝廷的暗探張貼告示,四下活動,懸賞捉拿孫逸仙。

</p>

<p>

澳門葡萄牙人對廣州發生的事情一無所知或知之甚少,只有《鏡海叢報》對此有所提及,報紙刊登消息說:“大批中國無業遊民在香港登船,向當地警方言稱欲往廣州從軍”。報紙還透露,這些無業遊民都屬於香港的秘密團體。報紙還提醒澳門政府“應採取適當措施,否則如消息屬實,大量遊手好閑之徒將湧入本澳,使本澳華人人口日益膨脹並導致偷盜成風之惡果。”

</p>

<p>

文章的作者雖然對起義只做了輕描淡寫的報導,但在提醒澳門政府關注此事時卻没有自欺欺人,因爲他知道起義領導者絕非“盜匪遊民”之流。他對這位起義領導者的身份是一清二礎的,儘管報道中言稱不知其詳。

</p>

<p>

飛南第一方面敞開大門,秘密庇護孫逸仙,一方面四處活動,幫助他逃往日本。人們不清楚飛南第是如何活動的,很可能他利用了若阿金·巴斯托律師工作上的方便之處,並得到總督的保證,即警察不會聽信孫逸仙已在澳門的謠言而進行調查。與此同時,他利用了他在香港葡僑中的關係,以保證孫逸仙可以秘密地轉道香港去日本。後來孫逸仙從澳門乘小船抵達香港之後,船老闆才知道乘船的人是興中會的成員。

</p>

<p>

不清楚孫逸仙在澳門逗留了多少時間,但有一點是肯定的,即飛南第和他的朋友成功地掩護了孫逸仙逃離澳門,借道香港東渡將會保護他的“日出之國”。

</p>

<figure><img data-cke-saved-src=) 《鏡海叢報》。

《鏡海叢報》。

左爲創刊號,右爲讚揚孫逸仙先生的文章。該報刊爲飛南第的財產。

同盟會

孫逸仙通過澳門逃往國外後,真正地開始了他的革命遊歷。他奔走於各國,籌募捐款,爭取同情者,準備首次發動起義。在倫敦期間,他被中國駐英公使館的暗探綁架,爲此康德黎教授和記者謝立丹、瓊斯合作撰寫了《孫逸仙和中國之覺醒》一書,使孫逸仙這位年青的革命家名揚世界並且贏得了西歐人民的同情。此後,孫逸仙與澳門一別就是十七年,但他播下的革命種籽已經在這裡開花結果了。

廣州起義失敗後,以康有爲爲首的熱衷於在中國實行君主立憲制的改良派,大力攻擊越來越得到人們擁護的共和思想。在澳門,明顯是改良派一統天下。康有爲的得力助手之一梁啓超秘密組織《皇帝會》開展活動。此會於1899年在加拿大的千島成立,它在澳門的分會至少控制著兩家學校並通過影響很大的同善堂介入社會慈善活動。除此以外,皇帝會還創辦了一份名叫《知新報》的報紙並發行到廣州、香港甚至中國北方的城市和國外。這份在澳門出版的報紙是改良派的機關報,由澳門巨商何廷光資助,即使1898年慈禧太后發動政變之後,它仍能在澳門出版,而在廣州,改良派的報紙則被查封,辦報人被逮捕。

由於改良派的性質並不激進,因此澳門政府没有干預改良派份子的活動,甚至當他們被廣州政府派來的暗探跟蹤時,還會伸出援手。這些人大部份出身於紳商或官僚家庭,曾向幾任總督保證不會給他們招惹麻煩。與此相反,澳門政府對激進的孫逸仙和他的支持者們卻冷眼相待,害怕他們影響同廣州政府或者說北京政府的關係,因爲澳門政府至少要在表面上與北京政府保持友好合作的關係。雖然孫逸仙一伙人大部份受過西方教育,而且是基督徒,但依舊被視爲危險份子,因爲他們所宣傳的共和思想正是當時的葡萄牙政府極力抵制的,而且他們反對外國人在中國佔有殖民地(比如香港和澳門),他們只不過把這些地方當做避風港和活動的基地。澳門政府的另一個憂慮是孫逸仙的秘密組織還吸收了一些草寇盜匪參加。但是,澳門政府並未拒絕向逃到澳門的反朝廷份子提供謹慎保護,雖然廣東政府經常根據簽訂的協議,向澳門政府提出了引渡要求。

很突出的一個例子是經元善一案。慈禧太后圖謀廢立之際,朝廷官吏經元善逃到澳門避難。廣東道員劉學詢爲此提出引渡請求,總督只得命令將經逮捕入獄。但總督打算保護他,不把他交給廣東政府。不過此事在司法方面引起許多麻煩,以致於澳門政府不得不使出渾身解數來尋找最好的解決辦法。二年後,這位朝廷官吏在不影響澳門與廣東關係的前提下得以釋放。實際上,廣東政府早已把此事拋置腦後了。這件事的處理過程並非風平浪靜,總督的決定也不是心血來潮;若不是香港報紙披露了這件醜聞,澳門商人以罷業來威脅總督,這位官吏肯定會被引渡回國的。

澳門政府雖然對革命黨人的活動採取容忍的態度,但並没有放鬆警惕,以防他們做出越軌之事,破壞了葡中關係。類似秘密警察組織的“華務司”是負責監視華人社會的一舉一動的。華務司不僅有華人暗探和翻譯,還有一班警察組成的稽查科;它工作範圍很廣,從審查報紙、戲劇、電影的出版和上演到監視從事顛覆活動的可疑分子。華務司直接受總督指揮,重大事件皆由總督決斷。但它在維持華人社會穩定和化解不安因素的同時,還要顧及到強大的毗鄰。由於華務司把大量的精力花費在翻譯文件,簽放牌照和日常監督等一類瑣事上,因此它用來從政治上控制華人社會就顯得力不從心了。

十九世紀末期,以孫逸仙爲首的革命黨人的影響越來越大,其活動也日趨活躍,對此華務司並未得以有效地控制。此時改良派因其維新變法的主張未被朝廷接受而成爲孤家寡人。企圖推翻廣東政府,促使兩廣獨立的革命黨人也於1900年與改良派分道揚鑣。

世紀末的最後一搏

1900年夏,孫逸仙策劃的革命起義再次得到珠江三角洲的盜匪草寇的支持。這些不法之徒把大本營設在澳門,而且以澳門爲孔道,偷運武器,把自己武裝了起來。這伙在廣東省四處騷擾的匪徒大約有二、三百人。1896年5月,澳門的一份報紙曾宣稱:“這伙匪徒在一個強有力首領的領導下,完全有可能推翻當地政府。”這一結論在三年後得到了驗證。由於孫逸仙決心再發動一次類似1895年那樣的起義,因此他決定恢復革命組織在港澳的活動,並打算把當地的盜匪草寇組織起來,以壯大起義隊伍。他派鄭士良專做這一工作。鄭和這伙人把活動基地建立在三洲田,這是一座離香港新界不到二十公里,離中國邊界僅十公里的小島。這時義和團運動已經在中國北方興起,西方各國想趁機重新瓜分中國,孫逸仙準備借此時機發起起義,但又猶豫不決,甚至幻想同李鴻章合作,使南方諸省脫離北京而宣佈獨立。但起義計劃很快走露了風聲,鄭士良不得不倉促率領臨時組建的起義軍向縣城進發。起義軍一路連連告捷,終於攻克了惠州城,之後乘勝向廣州前進。此時因爲投軍者甚衆,起義軍已達近萬人。但在逼近廣州的時候,孫逸仙下令起義軍改變行動計劃,改向北部進發。改變計劃的原因是日本許諾在軍事上支持起義軍,但起義軍必須進攻福建,因爲日本企圖以台灣爲基地,把福建納入自己的勢力範圍。於是起義軍10月12日改向新的目標進發,20日起義軍與一隊清兵相遇,慘遭失敗。已在台灣的孫逸仙三天後告訴鄭士良,根本沒有得到日本人的援助。孫清楚這次努力又付之東流了,因此命令解散起義軍。歷時二個半星期的起義便以此而告終了。

這次起義在澳門引起了反響。因爲澳門收容了一些逃避戰事的流民。民衆們自我武裝了起來,與此同時,澳門政府從里斯本調兵遺將,加強防衛力量,甚至爲鞏固海防,還調來了軍艦,1900年7月,衝突終於爆發了,關閘一帶的中葡邊防軍發生了槍擊事件。但這一事件没有導致雙方大動干戈,澳門的日常生活也没有受到什麼影響。事情平息後,拜斯塔總督不再棲居於軍艦,出來宣佈第二次就任澳門總督(第一次是1894-1896),並開始處理内務:市政建設,消滅傳染病等等。1900年的惠州起義震動了全廣東,政府按照北京的旨意決定接受改良派的主張,這導致了保皇派的康有爲和主張滅清的孫逸仙之間的決裂。但當時孫逸仙和他的革命黨人仍是不堅定的民族主義者。

改良派曾在澳門影響甚大,但不久就開始走下坡路。1910年10月,改良派的報紙《知新報》在澳門出版了最後一期,標誌著改良派在澳門的活動走入了低谷。

雖然改良派的勢力受到削弱,但其他革命活動並未停止,恰恰相反,激進的革命黨人與勞動階級的關係日益緊密,影響也越來越大而且秘密地控制著船民協會、商會、工人俱樂部等一些合法組織。這些組織人數衆多,影響很大。

1905年底,當港口工人掀起反美運動的時候,革命黨人的活動達到了高潮。當時澳門和香港一樣,禁止反美遊行和集會,因此澳門的群衆組織便在距澳門一箭之遙的前山和珠海舉行反美游行活動。

這時的孫逸仙已經認清了改良派的眞面目,決定和中國北方,特別是上海的思想激進學生站在一起,並且建立了“同盟會”,以便把不同的革命團體統一起來。同盟會澳門分會設在南灣街四十一號盧廉若的宅邸内。盧是澳門知名革命活動家,曾令華務司大感頭疼。

同盟會澳門分會受南方支部領導,會長最初由香港分會會長謝英伯擔任。分會還向澳門政府申請注册,在荷蘭園和隆街21號設立讀書室,充當活動據點。

民族主義者要求收回澳門

1905年9月,受孫逸仙的委託來港澳開展活動的馮自由在澳門成立了同盟會分會,這標誌著一位新的人物開始走上華人社會的舞台,在長達二十年時間裡,他對澳門的命運和華人社會與澳門政府之間關係都起著舉足輕重的作用。他就是盧廉若。

盧廉若出生於新會縣一個書香門第之家,排行老大,1862年來澳門定居,他富甲一方,不僅在港澳、廣東,甚至在其他省份都有生意。他曾支持改良派。他開明的思想還表現在支持科斯塔總督改造望廈一帶的淤泥地區上,當時管理部門計劃用這片土地建築房屋,是盧廉若據理力爭,這片土地才被用來修建城市的基礎設施,不僅開闢了林蔭道,還消滅了傳染病的滋生源。

盧後來修建了一座花園,他的名字還被用來命名一條大馬路。盧絕不是一般人所描繪的那種喜歡附庸風雅的紳商,而是一個熱衷於介入澳門社會的活動家(他支持成立互助會),不僅如此,他對國家大事也十分關心,曾積極擁護改良派維新變法。當然,爲了維護自己的經濟利益,他同時與廣東政府也保持著良好的關係。他一開始是支持改良派的,但後來革命黨人在全國的影響日甚時,他便轉而支持革命黨人。賈一梅·德魯索(Jaime do Inso)曾經說過:“他的家庇護不僅有逃難的政治家,還有來自中國各地的親朋摯友。”一位爲盧撰寫傳記的作家還說:“在他家的花園經常舉行政治會議;在他的勸說下,人們之間的敵視得以冰釋,芥蒂得以消除;直至今日,人們談起他的能言善辯仍肅然起敬。”

中華民國宣告成立的前四年,中國的民族主義者掀起了排外的浪潮,澳門也被捲進這股浪潮之中。民族主義者借口葡中雙方從未對澳門的勘界達成過任何協議,對葡萄牙是否擁有寧仔和路環兩個島嶼的主權提出置疑,要求葡萄牙人退出這兩個島嶼,回到十七世紀佔有的澳門半島。但盧廉若是否曾經出面“干預”此事,至今尚無據可查。

隨著革命黨人的聲勢越來越大,民族主義的要求得到了越來越多的人的響應(因爲符合孫逸仙的理論學說)。由於反對葡萄牙統治澳門的呼聲越來越高,因此葡中雙方不得不在1908年重開勘界談判,以解決1887年的協議中懸而未決的問題。北京政府爲此正式組建了一個談判代表團,這引起廣東輿論界大譁,香山縣還自發地成立了“勘界維持會”。三個星期之後,廣州也成立了類似的組織,吸收了不少商界、知識界和新聞界的人士參加。廣東政府扣押了停泊在内港的日本商船“第二辰丸”號,但事後廣東政府不得不歸還船隻並公開向日本道歉,這一恥辱引起了民衆激憤並使“勘界維持會”的意見得到了重視。

勘界談判在香港舉行,但一開始就走進了死胡同。中國政府認爲葡萄牙的主權範圍不包括氹仔和路環兩島,而葡萄牙政府則駁斥了中方的這一說辭,提出葡萄牙的主權範圍不僅包括氹仔和路還包括大、小橫琴島。關注這次談判的各地“勘界維持會”知道葡萄牙的立場後,主張訴諸武力並對澳門實行封鎖。迫於這種壓力,本來打算通過對話來解決爭端的中方代表團變得強硬起來。然而,中方搖擺不定的立場還是倍受攻擊,尤其是代表團團長高而謙因其在談判中的妥協態度而成爲衆矢之的,他甚至向朝廷建議改變談判地點,以躱避輿論的壓力。幸好在葡萄牙11月13日的請求下,雙方結束了這場勞而無獲的談判,對非官方的“勘界維持會”毫無興趣的盧廉若,在這場葡中爭端中也許没有袖手旁觀。不過,中國的反葡情緒並未到此結束。

葡中之間爭端不斷,最主要的原因之一是葡萄牙的兵船經常在内港、外港和氹仔,路環兩島的水面巡邏遊弋。

是盜匪還是革命黨?

20世紀初期,盜匪不斷騷擾珠江流域,但澳門政府一直容忍盜匪的活動。雖然澳門政府表面上也採取一些打擊盜匪的措施,但完全是爲了應付正在艱難地清除珠江三角洲的中國走私者的香港政府。許多時候,澳門政府扣押了中國的可疑船隻並逮捕了船員,這常常引起廣東政府的抗議,帶有民族主義傾向的報紙也借機興風作浪,聲稱葡萄牙對澳門周圍的水域没有主權,澳門政府的行爲侵犯了中國的主權。澳門的盜匪都有自己的幫會,這些幫會以擁有合法地位,分佈在澳門各個區域的俱樂部爲活動據點,在此討論打劫計劃或反清活動的綱領。他們還通過這些合法的俱樂部,向廣東和其他省份的反抗力量提供武器和兵源。對這些活動,澳門政府總是睜一隻眼,閉一隻眼。在這些盜匪中,孫逸仙的影響是顯而易見的。儘管孫逸仙清楚西方在他推翻滿清政權的鬥爭中起著重要作用,但也不能不向主張排外的勢力讓步。

雖然盜匪的活動是澳門的一大憂患,但澳門政府似乎没有能力像香港政府那樣,把盜匪消滅殆盡,因爲盜匪們所從事的賭博業和走私活動(主要是走私鴉片)已形成錯綜複雜的利益網,使澳門政府很難採取有效的行動,以避免澳門薄弱的經濟受到衝擊。此外,很難甄別政治活動與走私活動之間的區別,即使對這方面的情況頗爲了解的華務司也無能爲力。再者,澳門政府和盜匪相安無事地共處在總體上保持了澳門社會的安定。因此,不足爲怪的是珠江的一個走私組織的首領被澳門政府任命爲“檢查員”,負責保護和檢查澳門沿海的漁船,儘管政府知道漁民須向她交納高額保護費。

然而,20世紀10年代末,情況變得越來越令人難以忍受,迫使澳門政府不得不效法香港政府,不再遷就盜匪的活動。1910年,以路環爲活動基地的盜匪擄走澳門鄰縣的幾名小學生,當時中國政府不承認葡萄牙對路環島擁有主權,因此澳門政府爲了鮮明地澄明它對路環島是擁有主權的,也爲了平息香港政府的不滿情緒,決定向盜匪展開攻勢。

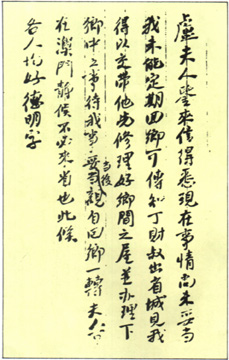

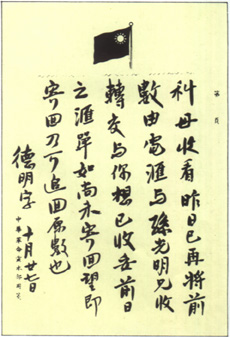

孫逸仙1915年從日本寫給元配夫人盧慕貞的信,請求夫人留住澳門並派一位叔父前往老家翠亭負責修繕房屋。

雖然劫擄學生的事件在當地已屢見不解,但這一次經過報紙,將別是古斯坦西歐·若澤·達西爾瓦(Constãncio Joé da Silva)律師辦的“眞理報”的大肆渲染之後,已成爲人們注目的焦點。若澤·達西爾瓦律師還要求司法部門出面干預此事。與此同時,中國方面也準備派兵前往路環島緝拿盜匪,這無疑對澳門政府在該島行使主權造成威脅。這方面的因素促使澳門政府動用海軍力量,準備以一次大規模的軍事行動把路環島的盜匪一網打盡。1910年7月,澳門海軍開始炮轟路環島,以掩護步兵和山地炮兵登陸。軍事行動持續了數日,最後終於救出幾名學生(另外幾名在炮火中罹難),捕獲了一批被認爲是盜匪的可疑份子,但頭目梁義加(譯音)僥倖逃走。

梁義加在澳門是一位頗富傳奇色彩的人物,路環島的民衆至今仍没有忘記他。他在路環島的故居尚存,雖然躱過了炮擊,但也已經破敗不堪了。梁是一位雙重性格的人物,很難分清楚他是盜匪還是革命黨。實際上,他完全可以同葡萄牙19世紀米格爾主義自由派人士,如若澤·布蘭當(José Brandáo)、“騎士”、“救世者”相提並論,在這些人物的一生當中,犯罪跟政治如形影相隨。梁可能是三合會成員,同時也參加了孫逸仙的同盟會。他還響應1911年的革命起義,帶領他的部份人馬離開澳門,去攻打香山縣縣城。由於廣東總督對待起義的態度搖擺不定,因此縣城内只有少數清兵負隅抵抗,梁義加便率先把起義軍的大旗插在縣城,之後他又收編了縣内的其他清兵,徹底瓦解了當地的政府武裝。

梁義加攻克香山縣縣城石岐之後,便和其他起義軍匯合在一起。後來,他被任命爲石岐駐軍總指揮,並曾以官方軍人的身份,乘廣東海軍的一艘艦艇訪問過路環島,澳門駐島部隊司令官按接待任何一位外國軍人的禮儀接待了他。這位以前的海盜在看望了依舊住在破屋陋舍的家人之後,平安地返回了石岐。

人們對梁義加在廣東的政治、軍事生涯並不清楚。很可能他隨著1912年被解散的起義軍一起走散了。但有一點是肯定的,他不久後又回到澳門居住並伙同梁泰超(譯音,也是路環島的海盜)利用Chok Chu俱樂部繼續從事政治活動。俱樂部實際上得到了澳門秘密警察頭目魯洪秀(譯音)和其他幾個身居高位的葡萄牙人的支持。1913年9月,澳門政府簽發批示,提醒人們梁義加仍在澳門逍遙法外,雖然地方法院在1910年就要求把他逮捕歸案,與此同時,取締了Chok Chu俱樂部並對經常出入該俱樂部的政府官員進行調查。但並没有聽說梁義加曾因此事被捕,只聽說調查政府官員和秘密警察頭目一案因證據不足而擱置起來了。

澳門政府對路環島採取的軍事行動是否奏效,至今仍令人懷疑,但有一點是無須置疑的,即澳門政府至少在軍事上佔領了該島,甚至警察也被派往該島執行警務。後來路環島的居民又漸漸多了起來,其中可能不乏海盜,繼續把這個島嶼當作他們在珠江活動的基地。

澳門政府1910年的軍事行動引起了廣東民族主義報紙的抨擊,但僅此而已,因爲中國的革命一觸即發,收回主權之事已非當務之急。“雙十起義”之前,葡中雙方就澳門的勘界問題進行了最後一次交鋒。之後,廣東民衆的注意力便轉向國内問題,儘管他們的民族意識並没有什麼改變。

監鹽艇風波

1911年夏季,廣東的社會政治形勢一片混亂,盜匪橫行,民不安生。據廣東總督張鳴岐稱,全廣東只有兩個城市相對的安定。爲求安寧,大批百姓背井離鄉,湧向港澳。同年8月2日(謠傳欲爆發革命起義的消息在這一天得到證實),約一萬名百姓爲逃避想象中的血腥洗劫,攜帶財物逃往澳門。武昌起義之後的第八天,澳門舉行的傳統的祭禮儀式上,已經看不到象徵著滿清五朝的龍旗。在香港,保皇派康有爲辦的《商報》報社也被憤怒的群衆搗毀。位於澳門南灣街41號的同盟會澳門分會也在竭盡全力地支持革命黨人攻打廣東省内的戰略目標,並派遣志願隊前往助陣。

澳門此時的政治形勢也不同於以前。由於君主派政府已不掌權,因此革命黨人的活動比以前自由多了。自信的君主派澳督馬克斯在軍人的反對聲中被迫下台,由共和派的馬查多取而代之。馬查多是在澳門服役的海軍軍官,同時又是諮詢委員會的成員;他對與他志同道合的中國共和派人士頗爲同情。

儘管如此,面對中國變化莫測的形勢,澳門政府自知須謹慎從事。照章辦事不總是有好的結果。澳門政府感到頭疼的是,一方面要對中國的形勢變化做出決斷,另一方面又不能損害與中國的官方關係,但這時中國各派爭雄,很難斷定誰是權力中心。

比如,如何對待裴景福(譯音)呢?他是石岐市駐軍總指揮,革命爆發後,他私攜軍餉逃到澳門。澳門政府左右爲難,不知道是應該把他逮捕還是應該把他引渡回國。再者,裴的這種犯罪行爲在革命黨人看來也許是革命的義舉。鑒於此事的敏感性,澳門政府只能佯裝不知,默許裴在澳門平平安地定居下來。

“雙十起義”後的一段時間内,澳門政府一直採取這種裝聾作啞的政策。不止如此,這種政策甚至持續了數年之久。1916年4月,廣東海軍的一些官兵侵吞了廣東金庫的五萬美金之後,廣東政府請求澳門政府攔截這兩艘炮艇。但澳門政府利用這一請求的姍姍來遲,稱這兩艘炮艇確在内港停泊,但已於次日上午九時,也就是廣東的攔截請求到來之前拔錨離港,去向不明。

然而,形勢並非總是對避難者有利。監鹽艇一案就曾令澳門政府大傷腦筋並擴大了澳門政府與對葡萄牙人不抱好感的中國新當政的共和政府之間的敵對情緒。

廣東的食鹽貿易構成了一個跨越好幾個地區的王國。王國的壟斷者是政府,它擁有從生產到向全國各地零售的專營權。政府的專營公司還壟斷著鹽價,這爲大規模的走私造成了可乘之機。從事走私活動的主要是珠江口的海盜。爲了打擊走私活動,保護鹽場,廣東政府專門組建了稽查隊,並爲其配備了四艘先進的炮艇。

“四大寇”在水坑尾巷合影。左一爲楊鶴齡。

辛亥革命爆發後,鹽務專營公司害怕這幾艘炮艇落在革命黨之手,因此命令它們駛向澳門,交由澳門政府保存。不久後,專營公司自知前程未卜,決定在可以賣一個好價錢的香港出售這幾艘炮艇。此時廣東政府已經知道炮艇的下落,認爲它們應該歸屬中國海軍。因此,中國政府通過外交部次長何樸宛(譯音)照會葡萄牙駐北京公使安東尼奧·巴特休(Antóniò Patriciò),要求對方爲維持中葡友好,歸還炮艇。

爲回復中國的照會,澳門政府向巴特休公使報告說:“炮艇並非被澳門政府扣押,而是炮艇的業主--廣東鹽務專營公司請求澳門港務部門保護它們,以防不法之徒覬覦。”澳門政府還補充說,其中一艘炮艇已被業主調往香港,出租給私人使用。

爲緩和廣東政府的不滿情緒,澳門政府決定採取另外的方式來處理另外三艘停泊在媽閣碼頭的炮艇,即要求鹽務專營公司出示證明文件之後,才可歸還,其實這不過是澳門政府的權宜之計,意在暗示廣東政府出示文件,以證明炮艇歸其所有。不料鹽務專營公司於1912年5月2日遞交文件,證明它有8艘船只停泊在澳門的港口,其中包括3艘炮艇。因此,澳督只得許諾向巴特休公使報告,要求盡快解決此事,並限定廣東政府15天之内提出異議。中國外交部獲悉這一新情況後,向巴特休公使保證重視此事,許諾在三天之内派一名代表前往澳門徹底解決這一糾紛。然而,數日後,被派來的代表竟是一名香港的英國人(Vaham Cureen),雖然他帶來了證明廣東政府已向鹽務專營公司收購了所有船隻的證明文件,但並没有說服澳門政府交還這些船隻。

爲了使炮艇免受颶風的襲擊和其他破壞性因素的干擾,澳門政府決定把它們調往沙梨頭港。由於事情日趨複雜,代表鹽務專營公司的律師諾瓦斯科·西爾瓦也出面干預,澳督不得不把此事交給法院處理。法院最後判定鹽務專營公司勝訴。儘管這樣,澳督按葡萄牙駐廣州總領事的要求拖延了數日之後,才於1912年10月2日命令把炮艇交還給鹽務專營公司。澳門政府的這種做法明顯地得罪了廣東的共和政府,因爲當時孫逸仙的部下陳炯明正盼望用這幾艘先進的炮艇加強他薄弱的海軍力量。雖然澳門政府是通過獨立的司法程序解決了這一糾紛,但不能不說犯了一個嚴重的錯誤,使得中國的革命黨人對葡萄牙的舊恨中又添了一筆新仇。

據說,正是因爲炮艇事件才使孫逸仙日後對葡萄牙的殖民地採取了敵視態度。自監鹽艇事件到1922年發生波及澳門的動亂之間,革命黨人對葡萄牙的敵視情緒與日俱增,但監鹽艇事件的嚴重性和澳門政府在事件中的判斷失誤似乎不是造成這種敵視情緒的根本原因。事實上,民族主義者一直在反對葡萄牙人在澳門的存在,這一態度一開始並不明朗,但自從1907年開始就變得公開化了。持這一態度的人在孫逸仙的革命黨中是很普遍的,孫只得擺脫對澳門的個人情感,和這些人站在一起。

實際上,在發生監鹽艇事情之時,孫逸仙曾表示承認葡萄牙的這塊小小的殖民地。

歷史的倒退

革命黨人在全國取得勝利之後,孫逸仙於1912年1月1日在南京就任中華民國總統,但好景不長。強大無比的袁世凱元帥依舊控制著北京,他準備就廢黜年僅六歲的溥儀皇帝與孫逸仙進行談判。談判於1912年2月14日結束,結果是不僅溥儀要退位,孫逸仙也要把總統職位讓給袁世凱,而且首都要從南京遷至北京。孫逸仙做出這一艱難的決定有多種原因,但最主要的是想維護全國的團結。當時孫逸仙組建的革命黨内派系林立,政見不一,一些軍閥又頭腦簡單,只顧自身利益,在這種情況下,孫逸仙只得辭去總統的職務。這是十足的大度之舉,只有頗具浪漫氣質的孫逸仙才肯這樣做,但這不意味著他從此退出政治舞台。恰恰相反,胸有韜略的孫逸仙準備南下廣州,召集人馬,以圖重返北京。袁世凱並不擁護共和制,他的野心是想登基做皇帝。果然,1915年袁世凱在北京稱帝。但他只做了幾個月的皇帝就一命嗚呼,避免了中國恢復帝制。1912年春,孫逸仙決定發動第二次革命,爲此他回到闊別多年的家鄉。同年5月,孫逸仙抵達澳門,下榻盧廉若的家中。澳門政府舉行了一系列儀式歡迎他,其中包括瘋堂街歡迎會和軍人俱樂部的酒會。闊別十二年後,孫逸仙終於和他澳門的朋友及戰友相聚了,特別是見到了對他有救命之恩的飛南第。爲感謝這位友人,孫逸仙慷慨地請他榮譽性地出任中華民國的部長,但他婉言謝絕了。雖然孫逸仙這位中華民國的締造者受到澳門民衆的熱烈歡迎,但也遭到華人和葡人當中的傳統勢力以及保皇派的攻擊。不過,以臨時總督馬查多爲代表的葡人社會和包括詩人卡米洛·庇山耶在内的共和派人士都對孫逸仙表示了友好。

孫逸仙在澳門逗留了四天,之後赴上海。不過,1913年6月20日,孫逸仙爲探望他在澳門患了重病的長女又一次來到澳門,並借機聯絡國民黨的成員和支持者。剛剛組建的國民黨是從同盟會脫胎出來的,盧廉若和他的幾位家人都是該黨的成員。孫逸仙的長兄孫眉後來也移居澳門,而且是同盟會的成員。一生傾其所有支持革命的他於1915年在澳門逝世。

孫逸仙先後訪問了翠亨村、澳門、上海和日本的一些城市,所到之處,繼續得到人們的支持,袁世凱向廣東發難並解散了維持了兩年的廣東臨時政府後,孫逸仙返回了廣州。袁世凱加緊鞏固他在各省的軍事力量,越來越清楚地暴露了他的野心。江西李烈鈞將軍不滿袁世凱企圖稱帝,宣佈江西獨立,與此同時,年僅三十三歲,由黃埔軍校畢業的青年將軍陳炯明在廣州國會指控袁世凱犯有出賣共和國等十二條罪狀。江西和廣東的討袁行動引發了“二次革命”,但袁世凱訓練有素的軍隊很快就在1913年8月14日攻進廣州,“二次革命”失敗。這導致新的難民浪潮向澳門湧去。

盧廉若出面解圍

許多曾是廣州國民政府成員的革命黨人也來到澳門避難。據廣州新政府的通報,其中包括孫逸仙、孫眉和陳炯明將軍。如果說懷疑孫逸仙和陳炯明在澳門的根據不足的話,那麼可以說其他革命黨人確實逃到了澳門避難。因此,廣州新政府要求引渡他們,這對澳門政府來說,又是一個棘手的難題。

廣東總督爲引渡事照會葡萄牙駐廣州領事館,明確指出被追緝的革命黨人確在澳門,他們在那裡糾集黨徒,一到站穩腳根,即潛回廣州發動革命。鑒於廣州政府已正式提出引渡要求,華務司不得不展開調查,但無意把此事當眞。儘管如此,華務司還是按司法程序履行了自己的義務。最後調查結果是没有發現孫逸仙、孫眉和陳炯明已遷居澳門。實際上,孫逸仙和陳炯明確實已不在澳門,但孫眉不僅已入居澳門,而且是華務司頗爲熟悉的人物。

華務司只證實來到澳門的只有兩個不太重要的革命黨人,曾超佑(譯音)和曾實佑(譯音)。其中曾實佑住在南灣街101號,因患病已經謝絕訪客。華務司已無心再調查下去,因此向米蘭達總督報告說,没有發現更多企圖謀反的可疑份子,繼續調查已毫無必要。

米蘭達總督似乎對這一漠視事情嚴重性的調查結果並不滿意,於是責成曾負責華務司的古斯坦西奧·若澤·達西爾瓦律師繼續調查;同時召見盧廉若,與其商議此事。商議的結果未被人所知,但盧在1913年10月14日的一次聽證會上說,他只是從報紙上才知道孫逸仙和陳炯明兩個月前到過香港,但不知道他們是否來過澳門。他還補充說,他知道曾實佑經常出入人所周知的革命黨人的活動中心--“中華俱樂部”。

盧廉若的弟弟甚至在聽證會上說,他知道曾實佑和其他三個革命黨人經常秘密聚會,商議謀反。但他指出這些革命黨人只是反對袁世凱而已,而且懷疑他們會成氣候。

事實上,盧廉若和他的弟弟提供的情況早已是人所周知的,但可以使澳門政府憑此在表面上和廣州政府進行合作。1913年12月2日米蘭達總督致函給龍濟光總督,稱被追緝的主要人物並不在澳門,其他“謀反份子也處於本澳政府的嚴密監視之下,不會做出有損中國安定的舉動”。但澳門政府的這種障眼法並没有能夠騙過報界,特別是《中外商報》就報導了追捕的革命黨領袖已潛入澳門的消息。

“雙十起義”之前,澳門政府一直採取這種中問態度:一方面,儘量保護在澳門活動的革命黨人;另一方面,在表面上與廣州政府,不論是誰當政,保持一種和諧而合作的關係。

“白狼”事件

然而,擅做表面文章的澳門政府還是招來中方態度明確的指責,特別是向以“白狼”爲首的起義軍提供武器彈藥一事上,中方指責澳門政府與敵爲友。“白狼”起義是繼“二次革命”後震撼中國北方的暴動,頗令袁世凱政府驚恐不安。1913年11月21日,中國外交部照會葡萄牙駐北京公使,指責澳門政府直接捲入了這場起義。爲維護雙方關係,華務司對此案進行了正式調查。負責管理軍火庫的安東尼奧·維迪加(António Vidigal)上尉向華務司保證說:“1912年4月以後運出的簡裝火藥是爲滿足武裝保護漁船之所需。”儘管如此,中方的指責並未到此結束。

接替米蘭達總督的馬亞總督剛剛上任,就收到廣東政府新的抗議書。抗議書說“白狼”不僅從澳門獲取了大量的武器彈藥,而且從這裡招募了不少士兵,使其隊伍不斷壯大。北京的抗議甚至列舉了招募士兵的具體地點。由此可見,澳門潛伏著中國政府派遣的出色暗探。

在這種情況下,華務司再次擔負起調查的重任。招募士兵的地點最後搞清楚了,原來在水坑尾巷的一幢房子裡(以前“四大寇”聚會的地方)。這一結果對葡萄牙共和國的締造者,因第一次世界大戰困難的國際形勢而被任命爲澳門總督的馬亞來說,無疑是一個難題。但他不僅解決了這一難題,還從中獲得了利益。他認爲水坑尾巷發生的事情無非是爲向中國運出勞工而進行的招幕活動,因此,他命令此事以財務司向有關招幕者課以稅款而告結案。關於中國政府所說的“白狼”分子在澳門活動一事,馬亞總督向葡萄牙駐北京公使遞交了一份報告,稱中國政府所說的“白狼”一事只不過革命黨曾派人來港澳活動,勸說此地的盜匪參加革命。不過,革命黨人來此的唯一目的是把這些在南中國海和珠江劫掠船隻並滋擾沿岸居民的盜匪拉進自己的陣營。總督在報告裡還說:“在革命黨人的宣傳下,這些滿懷敵意的盜匪會根據環境的變化和自身的衝動給中國帶來政治上麻煩。他們總是危險的,會破壞中國的安定。”

馬亞總督建議葡萄牙公使告知中國政府,一旦發現欲從澳門逃往中國大陸或從中國大陸逃往澳門的“白狼”分子,澳門政府即與中國政府在澳門周圍區域聯合採取行動。“這樣,葡萄牙不但可借機助中國一臂之力,還可從其他方面獲得好處。”

馬亞總督並未說明可以獲得什麼好處,他把這一答案留給葡萄牙公使去思索了。無論怎樣,“白狼”起義還是失敗了,成爲以後中國内戰頻仍的歷史進程中的一段插曲。直到1949年,中國才結束了戰亂連年的歷史。

對澳門來說,自中華民國成立之後的一個時期内無疑是最混亂的。反對中國政府的活動在這裏蓬勃發展;既無法禁止,也無法控制。在中國國内,政黨紛起(從主張無政府主義到主張君主立憲制,無所不有),各路軍閥輪流盤踞廣州,令人應接不暇。而總督除了華務司和治安廳的一些秘密警察之外,別無其他消息來源,這阻礙了他正確地判斷中國的形勢。由此,總督的政治決定都是根據遠在天邊的葡萄牙海外部的授意和總督本人的感覺做出的,至於對還是錯,那就要看運氣了。

北風譯

【註】

(1).凱米爾·阿塔盧克(Khemel Ataturk 1881-1938),土耳其將軍,土耳其共和國第一任總統。

(2).“洋鬼子”是中國人對十六世紀第一批登上中國海岸的葡萄牙人的稱謂。(作者注)

(3).現在已改稱中山縣。

(4).即現在的伯多祿局長街。(作者注)

(5).據查史料,這裡的縣城應爲惠州縣城。

(6).首領是一位名叫賴卓彩(譯音)的女海盜,三十年代曾以配備了大炮的七艘快船控制了珠江口。賴在澳門有家業。(作者注)

(7).“白狼”是革命黨的一位將軍,曾參加1912年的“二次革命”。革命失敗後,他又發動了席捲中國數省的反中央政府起義並堅持了四年之久。他還是以他的名字命名的一個秘密組織的首領。(作者注)

*João Guedes,記者,澳門史學家。