邦旦位於爪哇島的西部。它的命運和種植在宋德海峽兩岸的優質胡椒緊密相連。由於史料缺乏,重建邦旦的古代歷史仍有很多問題。然而由於1988年以來在邦旦第一個城市的所在地邦旦吉朗的考古挖掘,我們已能確定,邦旦有古老的過去,可追溯到12至11世紀,從那時開始,這個地區就同外圍,特別是中國有經常的商業聯繫。這一點同邦旦問題的大專家候賽因·賈佳蒂寧格拉特本世紀初的著作《邦旦公國考辨》(1)的觀點大相徑庭。對於中國來說,邦旦是供應優質胡椒的最靠近的來源地之一。魯法埃(2)認爲,趙如卦(3)在1225年所描寫的辛托(宋達)王國的海港就相當於邦旦。他的見解是有道理的。他還認定,這個地區當時是斯里維亞的蘇門答臘大帝國的“附庸”。及至14世紀,它改受帕賈佳讓蘇丹國(4)控制,直到16世紀初葡萄牙人到達東印度群島的時候,還正式是該蘇丹國的一部份。

要塞事件1552-1527

葡萄牙人出現這個地區,肯定肇始於1511年阿爾方索·德·阿爾布蓋爾克之佔領馬六甲。葡萄牙人很快得知他們剛剛征服的大市場有個重要的貿易伙伴叫做宋達,它供應胡椒。可是葡萄牙的早期証據,由於使用了含混的地名而產生問題。事實上,“宋達”是當地人對爪哇整個西部的總稱,同時也用來指其中一部份地區的帕賈佳讓王國。

第一個証據是瑞易·德·勃里多帕塔立姆(5)提供的,涉及的時間是1513年。他得知那一年有三艘帆船離開馬六甲到“宋達”做買賣。它們的船主都是亞洲商人。一艘屬於馬六甲的圖門公(官名),他是“呂宋”人,死於1513年12月12日或14日(6)!無疑是在帆船出發後不久。第二艘的船主名尼那,茶都·是馬六甲的本達哈拉(官名),刻林地方的大商人,葡萄牙人的朋友。第三艘屬於名叫孟加卡勒的商人,從名字可以看出他的祖籍一定是孟加拉。三艘帆船帶著馬六甲的兵頭瑞易·德·勃里多帕塔立姆致“宋達國王”的一封和平與友誼的信件。信中說到,這個“供應上好胡椒、奴隸和大量大米”,買進“古謝拉特的產品”的“宋達”國有好多商人,那裡的多數人是“異教徒”,也有一些回教徒,跟“馬六甲有大量貿易”。瑞易·德·勃里多在同一天發出致德馬紐埃爾國王(7)的信中還說從“宋達”,“中國人運走大量胡椒”,質量比巴賽的好。此外還得知,這個國家向馬六甲輸出黃金(8)。這種貿易是否發生在邦旦難以確定。事實上,托美·庇勒斯(9)在同一個時期寫道,蘇丹國有五大港口,最大的是邦旦和凱拉巴(今雅加達的舊名。)他說,正是在凱拉巴這個最重要的港口,馬六甲的商人來做買賣,他們每年發出兩三艘中國船到宋達。庇勒斯的說法令人相當吃驚;因爲大家確知從1518年起馬六甲才跟邦旦做生意。

於是我們面臨兩種假設,無法斷言誰是誰非。要麼庇勒斯的說法對頭,葡萄牙人在1515至1518年間是跟宋達的另一個港口做生意,要麼由於庇勒斯是在雅加達以東上岸的,向他提供情況的人或者想誇大凱拉巴的重要性,或者堅稱它是“眞正的”王國,即爪哇諸國中的上國的最重要港口。不管情況究竟如何,事實是1518年有三艘帆船從馬六甲來到邦旦(10),遭到襲擊和劫掠,葡方死亡一二十人(11)。這種殘忍的態度究竟出於什麼原因,無從知道。我們只能認爲是葡萄牙人侵犯了亞洲的商路,因爲這些帆船不像過去那樣由馬六甲的亞洲巨商派出,而是由一個名叫奴諾·瓦茲的葡萄牙人派出,指揮船隊的是一個奴諾·弗萊爾的人。從這次襲擊中可以看到葡萄牙人不諳亞洲商業習慣所引起的反應。這件事中斷了葡萄牙人與邦旦的關係約兩年時間。

設法與馬六甲修好的是邦旦方面,1520年或1521年,他們讓一條1518年襲擊中擄獲的帆船帶信到馬六甲。邦旦的當權者要馬六甲的本達哈拉知道,那條船是他們準備歸還的。他們不但宣稱要和馬六甲講和,還要求它幫助對付由聞名而神秘莫測的帕蒂·烏奴斯(12)率領的德麥克的回教徒的威脅。葡萄牙人立即抓住時機,要求在邦旦建立一個要塞以換取軍事支持。這一謀略歸根到底是茄西亞·卡因賀在給葡萄牙國王的信中提出的。他說,這樣,葡萄牙人就能掌握蘇門答臘(亦即蘭篷)的全部胡椒。於是就開始了邦旦要塞的事宜。葡萄牙人非常認眞地抓住邦旦的聯盟要求。到第二年,即1522年,馬六甲兵頭約爾格·德·阿爾布該爾克派一個使團到邦旦,由他的連襟昻利克·萊姆帶領,萊姆在1511和1514年之間(13)到過邦旦。達成協議的機會顯得非常重要。萊姆離開馬六甲的時候船上載有一塊碑石。使團抵達邦旦,受到政界和商界最高領導人的熱情接待,其中包括相當於宰相的圖門公,出身於溫加拉的桑阿蒂帕梯(官名),和沙邦達爾(官名),他是塔穆爾人,尊稱拉賈·穆蒂利亞,1522年8月21日,雙方達成協議。葡萄牙人有權來邦旦經商,收購胡椒不受任何限制,但要在那裡建立一個要塞,邦旦負擔一部份費用,以實物形式每年提供1000袋即30噸胡椒。接著,昻利克。萊姆在一批高級官員的陪同下,來到西薩達納河的一處港灣,考察邦旦劃給的建立要塞的處所,在那裡立下帶來的石碑。這塊碑1918年在雅加達重新找到,從此保存在該城的國家博物院裡。要塞的位置未倉促選定。這地方有好些優點。首先,它離開首都邦旦吉朗相當遠,離開邦旦港也相當遠,葡萄牙人在這個港口感到侷促,這對國家領導人也不安全。其次,西薩達納是邦旦“公國”的東部前沿,葡萄牙人處在這裡能構成第一道屏障,抵擋從海上,從捷帕拉,總之從東方來的回教徒的襲擊。最後,邦旦的軍隊一向集中在西薩達納(14),要塞也能增強部隊的防禦能力。消息傳到馬六甲,協議的有利條款推動約爾格·德·阿爾布該爾克星文約翰三世,請他同意建立要塞這個項目。第二年,1523年,邦旦國王再次表示,希望葡萄牙人在他的國家裡定居下來(15)。可是邦旦的耐心受到曲折的考驗。葡萄牙君主很快批准所請,任命佛朗西斯科·德·沙指揮要塞工程。德·沙在1524年離開里斯本,搭乘即將擔任副王要職的瓦斯哥·達伽瑪的船隊前來。達伽瑪的去世在果阿引起一定混亂,德·沙受命爲該城兵頭。邦旦要塞的建造只能推後。1516年,德·沙解除在果阿的職務,又被委以修建邦旦要塞的任務,前往馬六甲。可是他的使命再次受挫,因爲他要參加貝羅·馬斯·卡倫哈斯的遠征軍,征討丙吞島。這件事發生在1526年11月,到12月上半月(16),搗毀了該島的首府。

遠征結束,德·沙和杜阿兌·哥也羅率領由6艘船組成的船隊,駛往邦旦,經過巨港和彭卡海峽(17)的時候遇到暴風雨。哥也羅率領一半船隊終於到達邦旦(18),而德·沙率領另一半被吹散,飄向爪哇東邊(19)。哥也羅的一艘雙桅船在邦旦港外擱淺,船上30名水手泅水上岸,被逮斬首(20)。哥也羅見無可作爲,又不知另一半船隊的下落,決定撤回馬六甲。這件事發生在1526年12月和1527年1月之間(21)。葡萄牙水手的遭遇,是因爲萊姆的使團來訪以後邦旦的形勢發生了很大變化。緣自1520年起,德麥克王國的海軍在帕蒂·烏奴斯的指揮下幾次攻打邦旦,迫使邦旦急切要求與馬六甲結盟。1522年的協議稍稍冷卻了回教徒的狂熱。他們尋找另一個途徑達到目的。有一個回教學者,原是帕薩依人,死後被稱爲蘇南古農賈蒂,巴羅斯稱他爲法拉台罕的,同他的兒子哈桑努丁定居在邦旦公國的首都邦旦吉朗,目的是要使當地伊斯蘭化,轉歸德麥克統治。他在1524年左右到達邦旦,受到當地人的歡迎,並使“公國”的一個重要人物紀炯覺(22)信奉回教,這人無疑是中國血統。原先與葡萄牙結盟的親王年事已高,約於1526年去世(23)。這件事使回教學者和他兒子請德麥克回教帝國的君主乘此間國家無君的時機派兵奪取邦旦公國。德麥克立即起兵2千,以哈桑努丁作内應,在哥也羅的3艘船到達前幾天佔領邦旦港。回教徒葡萄牙人幫助敵對的邦旦軍隊,殺害了擱淺的雙桅船上的水手。當哥也羅的船到達的時候,邦旦港已落入回教軍之手,接著,他們的大部隊試圖佔領位於港口上游約10公里的首都邦旦吉朗,這就是說,回教軍佔領邦旦港的時間當在1526年12月和1527年1月之間。在那個時候,德·沙在東爪哇的帕那路干港重新集合了他的船隻。接著,兩艘路過的葡萄牙船加入了船隊,一艘來自馬六甲,一艘來自馬魯古,取來路於1527年7月末到達邦旦。德·沙派了一個代表團到港口,新的當權者當然不再有任何理由讓葡萄牙人建立要塞。遭到拒絕後,德·沙決定登陸一戰。死數人,大量的人受傷,迫使他們停止戰鬥,進行撤退。無疑出於惱恨,船隊7月30日駛抵原擬建立要塞的地方。德·沙在西薩達納的一個港灣樹碑,按照五年前昻利克·萊姆和邦旦領導人達成的協議,以葡萄牙國王的名義宣佈佔有那塊地方。兩個星期以後,他在邦旦港的東北又樹了一塊碑,決定回去,於1527年9月7日到達馬六甲。激勵德·沙完成其使命的頑強精神說明在東印度水域出現了新的競爭對手,即卡斯蒂爾人,他們在馬魯古已能把手伸到邦旦的胡椒。拉賈·穆蒂利亞是昻利克曾與之談判的邦旦過去的沙邦達爾,德·沙可能見到過他,他已失去了官職,因爲他太反對回教徒,或者跟自己的同籍人,葡萄牙的好朋友尼那·茶都過於密切。但在馬六甲被認爲是葡萄牙--宋達協議的主要設計師(25)。及至1527年8月,邦旦港的形勢問題重重,同那裡的貿易已經中斷,中國的帆船在海灣口裝滿胡椒(26)。在馬六甲,有一陣子再次提出派遠征軍到邦旦建立要塞的問題。可是,爲此而集結軍隊的困難很快打消了這項計劃。

邦旦,通向中國的階梯16世紀

編年史家,特別是巴羅斯,都想描述回教徒和葡萄牙人之間一段不可調和的鬥爭。回教徒撒開了一張巨大的商業網,以主人自居,決不允許別人染指,葡萄牙人必然常常與之相碰。再則,爪哇的回教徒不能忽視葡萄牙人不久前對鄰近的丙旦港的可怕洗劫。可是回教並未阻止馬六甲出於實用的考慮同邦旦新建的回教王朝重修密切聯繫。

首先應該指出,由於文獻很少或有待發現,馬六甲和邦旦在1527年和1601年之間那段關係的細節很不容易弄清楚。除了胡椒貿易的一些關係外,關於這個時期的情況還有三條證據。第一條是1545年10月1日前後到達邦旦的費爾農·門德斯·平托的證據。他搭船從果阿駛往中國,因爲邦旦那時胡椒的存貨不足,就留在那裡過冬。住了幾個月,他和同船的幾乎全體船員一起,應募加入征討東爪哇帕蘇魯安港的軍事遠征。那個港口是哈桑努丁王方面的,正是哈桑努丁在1527年之交奪得邦旦,阻住了哥也羅和德·沙的登陸。那時,情況發生了很大變化:葡萄牙人不但同昨天的敵人和好,還幫助爪哇的回教徒國家,德麥克及其附庸邦旦奪取了一個非回教的公國。平托說,在這次遠征中,德麥克“皇帝”特倫茄拿蘇丹在1546年遇刺,邦旦附庸國抓住時機宣佈完全獨立。遠征以後,這批葡萄牙人回到邦旦,裝載貨物,同時“有那裡的另外四艘葡萄牙船伴同”,駛往福建的“欽州”。經過幾次不平常的經歷,平托於1548年回到邦旦。他看到有3條葡萄牙船停泊在碼頭,由一個名叫耶洛尼摩·戈墨斯·薩爾門托的人率領。那幾條船也是準備駛往福建的。平托自己不想再去中國,登上一條帕塔尼的駛往暹羅的帆船(27)。第二條証據是耶穌會士馬努埃爾·阿爾伐萊斯的(28)。他在米囊卡包的腹地遇險,同幾個難友向宋德海峽進發,於1561年4月29日到達邦坦灣,不知道到了哪裡。他們碰到一艘小船,船上有個年輕的葡萄牙人向他們解釋那是什麼地方。抵港後,他們見到幾艘葡萄牙船,船隊由貝羅·巴雷多率領,裝載胡椒,準備駛往中國。另一位耶穌會士塞巴斯蒂安·貢薩爾夫斯追憶還在馬六甲的人們時說了同樣的事。他說,那幾艘裝載胡椒的船是準備到中國和日本去的(29)。馬努埃爾·阿爾伐雷斯在他的記敘中對於住在邦旦的葡萄牙人還補充了一些細節。他說,他被船隊的人請到船上,也請到“陸上的住處”。船長邀請所有的人在船上和在陸上吃飯。在陸上“吃了兩桌”(是飯店還是葡萄牙人的屋裡不明),酒殽豐盛。最後又說到,“儘管葡萄牙人在邦旦没有要塞,好多人來做生意”,他見到那裡“大量的葡萄牙人”。這兩條證據雖然簡略,值得稍加分析。首先,它很是完全吻合的,在15年的時間間隔内,孟德斯·平托寫道,“邦達通常是葡萄牙人做生意的地方”,阿爾伐雷斯寫道,“好多葡萄牙人來做生意”。他們的話又有葡萄牙船隊的頻繁出入爲證。孟德斯·平托是1545年搭乘從果阿出發的船來邦旦的,1548年回來時見到一隊葡萄牙船停在港口,同樣,阿爾伐雷斯在1511年也見到一個船隊。除了船隊出入頻繁外,葡萄牙人在邦旦所起的重要作用還見於他們同哈桑努丁的密切關係,也可以從至遲在1561年,已有一定數目的(阿爾伐雷斯說是不少的)葡萄牙人定居在邦旦,且擁有房子這一情況看出。第二個更重要的吻合之點是邦旦變成了葡萄牙人跟中國和日本進行貿易的環節,葡萄牙人來這裡裝載胡椒,駛往大量進口這種香料的中國。來自果阿的船,目的地是欽州,也就是平托要去的地方。平托在1548年提到薩爾門托的船隊駛往中國南方,在1561年又提到巴雷托的船隊是前往中國和日本的。

時間上往前推溯,我們可以看到,中國始終是邦旦胡椒的主要買家,因爲它是最近的產地。在前面引的信裡,瑞易·德·勃里多·帕塔立姆就寫道,“中國人從宋達運去許多胡椒”,他的說法同托美·庇勒斯和杜阿爾脫·巴爾波薩的話吻合。改朝換代絲毫没有引起變化,中國在邦旦一直繼續貿易。於是葡萄牙人在中國這股強大需求的大潮中滲入已經佈好的貿易網,插手中國產品,把邦旦變成重要環節。

這兩宗關於葡萄牙人在邦旦的貿易重要性的報道,還有一些別的文件可作旁證,首先是航行到東印度的第一批荷蘭人提供的證據。依照1580年代在果阿工作的林肖頓提供的信息(30),荷蘭人在1591年到達邦旦。

荷蘭人在登岸之前,就和葡萄牙人打上交道。邦旦的攝政王緊急派遣六名葡萄牙人,由奴隸隨同,要新來者拋錨,盤問他們的國籍和意圖(31)。羅德維克茲的書說得很清楚:葡萄牙人有力地插入邦旦,人數(未引)不少,同該國的上層保持密切的聯繫。邦旦的君主實際上是攝政,在管理機構中有一名葡文翻譯,原籍梅里亞普爾,由基督徒改信回教,外號“大刻林”。德麥克王的後裔那時住在邦旦,夢想復辟,被視爲馬六甲的心腹。葡萄牙人住在西城,那裡是外國商館區,號稱“唐人街”。他們賣給攝政在馬六甲製造的大炮火藥,採購大米供應本城,也收購運往中國的胡椒。荷蘭人到達前天,他們就派出5艘滿載胡椒的船駛往中國。

新對手的到來使得在邦旦處境極好的葡萄牙人很是厭惡。馬六甲驚覺荷蘭人的出現,急派使團往見攝政,於1596年10月24日到達邦旦。然而兩個歐洲國家之間爭奪影響的鬥爭引起一場悲劇:有個名叫貝特羅·德·戴達的人遭暗殺。此人出生於馬六甲,父母都是葡萄牙人,精於數學,會繪製地圖,被荷蘭人看中,認爲他很有價值。不知出於什麼原因,他和別的葡萄牙人相反,願意幫助荷蘭人,勸他們收購胡椒,主要是願向他們提供這個地區的地圖。不久,人們在他家發現被人殺害在床上。按照攝政的命令,凶手當然由邦旦人處決,但荷蘭人強烈懷疑凶殺是葡萄牙人爲了防止洩漏重要機密而唆使的。

荷蘭人和葡萄牙人之間的嫉妬和仇恨在書中隱約可見。但是荷蘭人是初次來到,還鬥不過扎根很深的對手,然而這第一批船隻卻能間接破壞葡萄牙人同邦旦人所保持的密切的且有利可圖的關係。荷蘭船出現在邦旦水域的消息傳到果阿,葡萄牙人決定採取有力措施,預防重犯。副王佛朗西斯科·達伽瑪組成一支艦隊,於1597年9月從果阿出發,駛向邦旦。副王命令艦隊指揮羅稄索·德·布立多不得攻擊當地的和中國的船隻。船隊1598年初到達邦旦水域。不知什麼原因! 船長們違背副王的命令--看來是想威攝”(亞洲的)君主們勿在自己的港口接待其他歐洲人(32)--舉止粗野,洗劫了一艘當地船和兩艘中國帆船,邦旦人的反應是嚴厲的。他們逮捕了陸上的葡萄牙人,艦隊有3名船長被殺。1598年7月,布立多返航,因違命而判罪(33)。這種好戰的態度給想長期呆在邦旦的葡萄牙人帶來沉重的後果。過了3年,果阿組織對付荷蘭人的第二次遠征,再次開赴邦旦。葡萄牙的這支重要艦隊由凡·富爾塔多·德孟多薩指揮,來到邦旦灣。葡方發現由窩爾凡爾特·哈孟茲指揮的5艘荷蘭船。戰鬥在1601年的聖誕節打響,在那次大海戰中,荷方佔了上風。當然,那時没有人看到這場大戰的含義,後來才顯示出它是決定性的。從那時起葡萄牙人不再設法阻擋荷蘭人進入群島的水域,撤離邦旦約有70年之久。葡萄牙人的後退使荷蘭人看到這次大戰標誌著他們命運的轉機。在一本出版於18世紀關於拿騷大公毛里斯的曆書裡(34),詳細記述了這次海戰,附一幅插圖,說明文字爲:“東印度持續海戰圖:1601年荷蘭5艘兵船在邦旦城附近激戰葡萄牙大軍。”

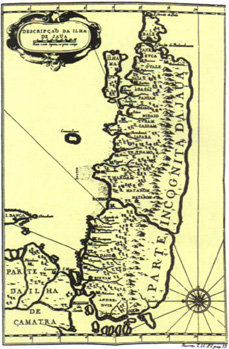

爪圭島西部的邦旦(摘自若奧·德·巴羅斯之信件)

爪圭島西部的邦旦(摘自若奧·德·巴羅斯之信件)

馬尼拉的“秘密”

1663年3月,屬於邦旦國王的一艘船從邦旦駛往馬尼拉。這件事本身值得注意,因爲它是邦旦歷史上第一次派船出奴桑塔水域。派出的船數雖微不足道,對邦旦和對商人,特別是葡萄牙人,將在多方面顯示其重要意義。要說明這一點,必須稍加回顧。葡萄牙人因爲羅棱索·德·勃立多艦隊的失利和荷蘭人的出現被逐出邦旦以後,逐漸將東印度的貿易集中到知之已久的望加錫。歷史學家博克舍(35)對於葡萄牙人恰恰在望加錫的統治者們1605-1607年改信回教的當口與他們加強關係,表示驚訝。這顯然是因爲葡萄牙人無法立足邦旦,不得不在東印度群島力覓連接印度和遠東的環節,以便供應運往中國的產品。爲了商業的成功,他們像在邦旦的時候一樣,不表露出反對回教的成見。葡萄牙人在望加錫很受歡迎,在17世紀初的數十年間是居在這個城市。望加錫成爲葡萄牙巨大商業網中東印度主要的(也是必要的)中間站和貿易港,所以當1641年馬六甲失敗之後,該地的一部份葡萄牙居民就湧向望加錫。在新來的人當中,有一個名叫佛朗西斯科·維埃拉·德·費古萊多的人,是17世紀中葉東印度葡萄牙人中的佼佼者,博克舍曾就他做過精彩的硏究,葡萄牙和西班牙兩國君主聯合,雙方在1580和1640年葡萄牙復辟這段期間只有一些小小的齟齬,印度洋的葡萄牙人得以同菲列濱貿易,獲得一種非常特殊的商品--墨西哥銀洋。銀元在跟中國貿易中的重要性是常被強調指出的。同亞洲其他國家的貿易也因銀元不足而無法增長。住在這個北區的西方的“經紀人”,不得不等待歐洲船隻到來,獲得銀元,常常無法在適當的時機進貨。這種情況對農產品,易變質品的貿易,影響特別嚴重:存貨受損,生意蕭條,價格下跌,令生產者不願種植這些吃的東西,而它們正是東印度各國的主要財富。當然也有些治標的辦法,如延期付款,或向國王的金庫借錢,但這兩條辦法不能滿足西方船隊所保持的國際貿易的巨大增長。亞洲的買家在淡季缺少足夠的資本墊付整個船隊裝貨量的鉅額資金。王家的金庫裡貯存銀錠,黃金和鑽石,不便支付商品交易,馬尼拉之間充當中間人,從中獲利。葡屬亞洲和馬尼拉之間的關係眞正開始於1620年,根據P僑努(36)出版的馬尼拉海關的資料,我們能夠看出葡萄牙在馬尼拉貿易的重要性:

1620:9艘 1631:6艘

1621-1626:缺 1632:4艘

1627:3艘 1633-1637:每年1艘

1628:5艘 1635:0艘

1629:5艘 1639:1艘

1630:8艘 1640-1672:0艘

需要指出的是,居住在那加帕塔姆的佛朗西斯科·維埃拉跟湯裘萊的那雅克關極好,加入了對馬尼拉的這種貿易,在1627年和1640年之間,從望加錫往馬尼拉發出了5艘船(37)。由於資料不足,我們無法知道這兩項資料之間是否有聯繫。1640年起,西班牙對葡萄牙的復辟反應強烈,葡屬亞洲和馬尼拉之間的正式關係斷絕了30年。從那時起,有些商人,特別是有眼光的葡萄牙人,爲了繼續同馬尼拉貿易,著手物色能進入菲列濱港口並且渴望得到銀元的第三者。於是乃有1644和1645年兩次復來:蘇拉特的東印屬公司理事會主席佛朗西斯科·勃勒東派1艘船到馬尼拉。跟馬尼拉的這種聯繫來源於透露上述“秘密”。並無任何風險,它“提出這個設想的,是在蘇拉特的一位精幹的葡萄牙商人約瑟夫·德·勃立多,他向佛朗西斯·勃勒索指出,在馬尼拉做生意可獲大利。”(38)

同樣到馬尼拉去的,1669年有1艘來自馬蘇立帕塔姆的船,1670年另有1艘來自孟加拉的船(39)。可惜這兩條船的情況,我們一無所知,只能說這兩個地區的葡萄牙人相當多。從這個葡萄牙的“秘密”最多的地方無疑是望加錫。我們很難知道最早透露的是誰,因爲從1627到1640有5條船從望加錫開往馬尼拉。但這些船很可能屬於該域的葡萄牙人,從1640到1660年代,望加錫異常繁榮,出了幾個不尋常的人物。我們知道,它的兩位君主穆哈馬德·薩依德(1639至1653在位)和他們兒子曁繼承人哈桑努丁(1653-1669在位),尤其是他倆的宰相卡拉恩·帕丁茄洛昂和他的兒子卡拉恩·卡路隆,思想特別開放,不但歡迎並支持王國内的葡萄牙人,而且想學得他們的文化。兩位宰相對西方的思想和科學特別好奇,他們能說流利的葡萄牙語和西班牙語,閱讀用這兩種語言寫的書籍構成了藏書(40)。聰明能幹的佛朗西斯利·德·維埃拉就是在這種開放和明智的氣氛中來到望加錫的,很快就成爲領導人的顧問。他無疑早知道馬尼拉的“秘密”,因爲上面說過,在1630年代,他所在的那加帕塔姆的葡萄牙人就派船來到這個城市。到1640年代,馬尼拉成了他活動的樞紐。1642年,受菲列濱總督的派遣,他出現在柬埔寨;同年,他決定從望加錫指揮自己跟馬尼拉的貿易(41)。從維埃拉到達起,望加錫就跟馬尼拉保持著經常而特殊的關係。

根據P喬努的材料(42),我們能推出望加錫到馬尼拉的船數:

--1641(大概是維埃拉定居望加錫的那一年)至1646年:8艘;

--1647-48-49年:0艘,這些年維埃拉不在望加錫;

--1650至1664年:28艘,1664那年,由於荷蘭人的強烈要求,維埃拉最終離開望加錫;

--1666至1667年:2艘,其實來自較遠的地方。(43)

他派到馬尼拉也派到澳門去的船名義上都是國王或宰相的,當然他們也有股份(44)。望加錫和馬尼拉之間的商業聯繫重要到菲列濱經紀人常駐望加錫的程度,此人名叫貝得羅·德·拉馬塔(45)。

這種聯繫解決了各方面的問題,它的成功有許多原因。馬尼拉能因此插足東印度的市場。望加錫的船隻通往馬尼拉後常常轉道澳門,使日本封鎖後貿易平淡的澳門得到銀元,和中國做生意,維埃拉坐以致富。他的保護人,望加錫的領導人們,眼看著自己的資本日增,國家的經濟出現奇蹟。如有可能,我們本應硏究一下1640和1660年間從馬尼拉帶來硬幣對望加錫的經濟究竟有多大實際影嚮,但是無法做到,因爲馬尼拉對望加錫這一時期的真正經濟“繁榮”不起首要的作用。

望加錫的競爭妨礙巴達維亞謀求壟斷東印度水域的國際貿易,特別是壟斷馬魯左所產的香料貿易。荷蘭和望加錫在這個區域的對峙,終於引起1660年望加錫受到軍事進攻,簽訂蓬加牙不平等條約(46),迫使國王驅逐國土上的所有葡萄牙人。維埃拉在種種借口下一直拖延到1665年才離開。

經過上面冗長而必要的補述之後,我們回過來談1663年邦旦的那件事。荷蘭駐在邦旦的情報員得知通向馬尼拉的新的貿易通路打開,感到驚訝,5次就這件事報告巴達維亞。於是在2月問,蘇丹準備兩艘帆船,“駛馬尼拉”,並且要求“一封通函”。到了3月,他要“在巴達維亞買進布匹,到馬尼拉去賣”。後來這兩艘船“未去馬尼拉,而是到了烏戎塞朗或馬六甲”,接著到了4月,蘇丹打算派一個“頑皮的西班牙人長駐馬尼拉,做他的經紀人。”11月間,巴達維亞得佑,派往馬尼拉的帆船不久就回來了。促使邦旦政府開闢這條新路的原因,没有人說起。可是有不少推測涉及葡萄牙的商業網。首先,邦旦--馬尼拉商路的開闢恰恰在維塔拉等最後一批葡萄牙人必須離開望加錫的時候,而且邦旦的那艘帆船不是直駛馬尼拉,往返途中都依靠望加錫(48),問題顯然是要弄清,在望加錫,誰把“秘密”傳給邦旦,原因何在。須知邦旦和望加錫的關係在17世紀中葉是很密切的,雙方常有使者來往,邦旦還送軍火和錢支持望加錫反對荷蘭人的鬥爭,因此可以設想,“秘密”是望加錫的領導人自己告訴邦旦朋友的。可是邦旦追求這項貿易,是什麼也阻擋不了的,現在隨著維埃拉的離開而斷然中止,可能的根由有兩個:或者是馬尼拉駐在望加錫的經紀人,或者是維埃拉。這兩個答案中很難斷定哪個。一方面,馬尼拉顯然希望同一個能向自己供應印度和東印度產品的港口保持關係。另一方面,好些事實令人想起維埃拉是這條新貿易通道的真正唆使人。他不是邦旦的熟人,1648年來到邦旦,一下子就是果阿副王和望加錫國王的使者而受到矚目,我們還知道,1665年他定居在拉倫吐卡以後,就想回到歐洲,首先派船到邦旦來(49),維埃拉之選擇邦旦可能是受望加錫東印度公司英國人的中間人的影響,他跟這個受邦旦的“顧問”支配的中間人的關係很好,不論怎樣,至少在開頭的時候,邦旦駛往馬尼拉的船隻都是由爲爪哇的君主服務的英船長指揮的。但是維埃拉把邦旦推入去馬尼拉的主要原因,是想發展葡萄牙的貿易,特別是澳門的貿易。這個問題他一直存在心裡(50),1653年曾對果阿的副王解釋過達到這一目標的最佳途徑,看來維埃拉的意圖是推動邦旦進入葡萄牙的貿易網,以保持澳門和葡萄牙之間的聯繫。事實上,幾年以後,不再歡迎葡萄牙船的邦旦重新成了葡萄牙貿易網的一個接點。人們可能反駁說,從第一次航行馬尼拉到第一次與澳門建立關係,不是經過了7年時間嗎?推遲的原因可以歸結爲葡萄牙屬地的不同於個別商人的好戰態度。1663年,跟邦旦船去馬尼拉的同一年,果阿有兩艘船到達邦旦,其中的一艘叫聖多明哥的善人耶穌號。他們的舉止使人產生敵人的感覺。爲了糾正惡劣印象,果阿在第二年即1664年,派同一艘善人耶穌號船到邦旦,搭船前來的使團要求邦旦君主給果阿以在他的港口進行貿易的權利,蘇丹不計較上次來船的態度答應今後接納果阿船隻,可是到1666年3月,有一艘船被邦旦當局扣留(51)。要理解邦旦和果阿間這種惡劣關係的原因,有些困難。只知道關係未見改善,因爲8年以後,即1674年,邦旦蘇丹的1艘船被果阿當局没收,理由是没有通行證(52)。這種敵意當然絲毫鼓勵不了邦旦,因爲它不理解個別商人和屬地政府對於在澳門這一葡萄牙港口做交易,有不同的利益。

在1664年和1665年,没有一艘邦旦船到馬尼拉去。1667年,邦旦的蘇丹才往那裡派一艘自己的船,由英國船長姆斯·邦德指揮,船上搭有幾個葡萄牙人。於是就開始正式商談。1668年初,馬尼拉總督派荷塞·馬努埃爾·拉梵加搭乘葡萄牙船神龕中的聖母號出使邦旦。關於他的使命,我們毫無所知,只知幾個月之後,蘇丹有一條裝鐵的船駛往馬尼拉,與使者船伴行(53)。後來,我們看出,在跟澳門確立聯繫之前,還需一番商談。商談1665年在馬尼拉舉行。接著,在1670年,澳門市政廳派一個使者到邦旦,落實邦旦和葡萄牙貿易網的新聯繫。没有證據可使我們肯定邦旦和馬尼拉之間的貿易是葡萄牙人,首先是維埃拉的成果。

但是有好些推測令人思考,在邦旦,跟在蘇拉特或望加錫一樣,很可能是葡萄牙商人倡議這種聯繫。就邦旦的例子來說,那就是使澳門在東印度有個新的貿易伙伴,又間接地得以涉足過去不向它開放的馬尼拉。對於邦旦,馬尼拉有重要意義。從1667年起到1682年荷蘭人征服邦旦爲止,總有一兩艘邦旦政府的船駛往菲列濱,帶回一些貨物,首先是銀幣。有些數字可以提供大概情況:1673年從馬尼拉帶回7萬3千枚里亞爾(西班牙幣),1675年5萬5千枚,1676年2萬5千枚,1677年3萬2千枚,1678年8萬枚,1679年6萬枚(54)。邦旦政府廢除易貨,改用銀元貿易的意圖,在1663年亦即第一次航行到馬尼拉的那年就清楚表露。邦旦的沙邦達爾在那年通知外國的經紀人,貨款與稅款一律用“西班牙幣”支付(55)。這種貨幣化的意願賴馬尼拉的關係得以實現,對邦旦的發展大有好處。政府能對商人起貸款銀行的作用。和望加錫的情況一樣,邦旦歷史上最繁榮的時期正是它同馬尼拉接觸的時期,這決非巧合。葡萄牙人的“秘密”對這兩個國家都有巨大價值。

1596年到達邦旦的葡萄牙人(選自Lodewijcksz的《第一次旅行》)

與澳門的關係 1670-1682

我們不知道,1669年葡萄牙人在馬尼拉定下哪些接觸,可以肯定的是,決定打開邦旦和澳門之間的貿易關係。去馬尼拉的船帶了兩名教士回來後幾個星期,荷蘭的代表就知道蘇丹已決定把他在中爪哇的倫邦建造的那條大船首航澳門(56)。不到1個月以後,1670年4月17日,修士安托尼奧·努納斯搭玫瑰經號抵達邦旦,作爲澳門派到蘇丹身邊的使者,並且利用這個時機帶來1船貨物(57)。不到兩個月以後,在6月初,駛來另一艘葡萄牙船,裝載茶葉,陽傘,絲綢,麝香等貨物賣給邦旦。船長向沙邦達爾買了一艘150噸的帆船,裝載胡椒,連同自己的那條船,在6月底一起返回澳門(58)。兩地間的關係搞得很好。蘇丹決定不只派1艘,而是2艘--那條新的加上另一條船去澳門,後者在回來之前要經過馬尼拉。新船由英國船長指揮,載往澳門胡椒,檀香,鷹木,鹽,燕窩等貨物。船員是華人,照滿洲人攻下華南後要求的髮式,“頭髮剃得像韃靼人”,拖著辮子(59)。1671年3月,這2艘船回來,都經過馬尼拉到澳門,在那裡,邦旦做了歷史上第一次買賣。荷蘭代表簡要地寫道,蘇旦和沙邦達爾對於把船員扮成那種模樣,非常不滿(60),在邦旦的英國人說,“澳門城派了一個使者到邦旦來,並且答應國王的船全部免稅。可是當國王派船到了澳門,該城的總督要他們付了稅,因爲定稅的是他,而不是市政廳(61)。”邦旦成了市政廳和總督間不和的犧牲品。邦旦的沙邦達爾是反清而站在鄭成功兒子一邊的中國人開珠。儘管第一艘受騙,他決定再派一艘船去。該船於1671年出發,1672年2月返回,裝貨豐富,而且帶來30名剃了髮的中國人,他們無疑是想移居邦旦的(62)。事情好像是對澳門安排的,因爲從這艘船返回起,邦旦中國人的頭目同時又主管海關的賈依·牙貝·客拉達那宣稱,有兩艘船(據荷蘭人的說法,是屬於鄭氏的)駛往澳門,而開珠決定只派一艘。該船於1673年返回,除貨物外還載來200名剃了髮的中國人,帶來巨額資金(63)。1673年,邦旦王派一艘船到澳門,裝載胡椒,該船在澳門見到另一艘邦旦帆船要去日本(64)。從1670到1673的四年間,邦旦有7條船駛澳門。

交換當然不是單邊的,葡萄牙船也大量來到邦旦。可以說,在1670年代,邦旦這個爪哇的一國成了葡萄牙貿易網的一個接點。單拿1675年來說,從澳門駛來的有3艘邦旦船和一艘葡萄牙船,駛往澳門的有兩艘葡萄牙船,從新港經馬德里駛來邦旦的有7艘葡萄牙船,有一艘葡萄牙船離邦旦經捷帕拉前往梯木爾,總計14船次。1676年有11船次。那一年還有3艘來邦旦的船,從捷帕拉裝來躱避該城被毀的葡萄牙社會的逃難者(65)。葡--邦間的這種密切關係隨著時間而浮沉,一直繼續到1682年,荷蘭佔領邦旦,立即禁止國際貿易,方告結束。在巴達維亞的部隊到達之前,邦旦港内停泊著澳門船聖約翰號。最後一艘闖入邦旦港的是一艘澳門船桑托·安托尼奧號,從中國帶著著名的耶穌會士弗來米人菲立浦·古柏萊(66)回來。邦旦陷落,供許多商人特別是印度洋的商人進行交易的爪哇最後一個大港也隨著消失。在其後的年份裡,澳門轉向婆羅州南面的馬辰。這個出口胡椒的王國卻不是邦旦那樣的大商場。

葉蜚聲譯

【註】

(1)候賽因·賈佳蒂格拉特,邦坦公國考辯van de Sajarah Banten,哈勒姆,1913。

(2)荷屬東印度全書,第2版,斯赫拉文哈格/萊登,1921,標目“宋達”,16頁。

(3)赫斯F與勞克希爾W,趙如卦,論12和13世紀中國和阿拉伯的貿易,聖彼得堡,1911,阿姆斯特達姆1966年重印,70,222頁。

(4)同書,66頁。

(5)瑞易·德·勃里多·帕塔立姆致阿爾方索·德·阿爾布蓋爾克的信,1514年1月6日,見巴西里奧·德·沙編的六獻……,第一卷,54頁,

(6)同書,57頁。

(7)同書,69頁。

(8)爾格·德·阿爾布該爾克致國王的信,1515年1月8日,巴·德·沙編的上引書,第1卷,76頁。

(9)爾兌桑,托美·庇勒斯的東方概論,倫敦,1944170 172頁。

(10)下文可以看到,這封信里的“宋達”何以是指邦旦。

(11)518年8月20日致國王的信,作者很可能是馬尼拉的兵頭阿爾方索·達·科斯達,見巴·德·沙的上引書,卷了101 102頁。

(12)茄爾西亞,加因和致國王的信,1521年8月31日,ANTT CCⅢ,7,115。

(13)巴羅斯,11-1,1,2和13。

(14)見拙著“必須重讀1522年葡萄牙。宋達間的協議”載於群島第4期,1911。

(15)西爾瓦·雷哥,A. 歷史檔案館的存檔V11,里斯本,1968,563頁。

(16)貝羅·馬斯卡倫哈斯由佛朗西斯科。德·沙和哥也羅伴同,於10月23日去丙吞(巴羅斯IV,I,9),12月初返回馬六甲(古托Ⅳ,Ⅱ,5,110貝)。參加遠征的西蒙·德·蘇薩說,他是1526年10月26日離開馬六甲,12月25日回來的。

(17)佛朗西斯科·德·沙1527年9月10日致國王的信,ANTT,CCR,38,39。

(18)巴羅斯寫道,他到了凱拉巴。我們已經指出在所引的文獻里,這個地方很可能是巴羅斯加上去的,以使澄清他對文獻的錯誤解釋。其他編年史家都用“宋達”或“末達港”指葡萄牙文獻中的邦旦。

(19)爪哇的東邊是編年史家給的說法。無疑參加過那次遠征的勃拉·巴瑤寫道,那些船一直被吹到巴里灣,甚至吹到隆寶克。見尼果爾·R·寫的“勃拉。巴瑤的一封信”(1540年11月11日),婆羅洲博物館學報5卷3期,1983,51-58頁。

(20)卡斯坦赫達,V11,3。佛朗西斯科·德·沙提供的被殺水手的人數是13名;致國王的信,1527年9月10日,ANTT,CCI,38,39

(21)丙旦到11月中才攻陷。此外,杜阿兌哥也羅在1527年4月離開科欽(阿爾方索,柏克薩1527年4月30日致馬六甲領導人的信,見前引巴·薩的書209)頁。我們估計,哥也羅回到馬六甲短住,接著到科欽定居,加上從邦旦到馬六甲和馬六甲到科欽的航程應該是兩三個月。此外,馬六甲曾於1527年1月派一艘船尋找在帕那路干的生還者,在那裡找到了佛·德·沙·從馬六甲到帕那路干的航程不到1個月;“約爾格·卡勃拉爾致國王的信,1527年9月10日”,見托馬茲L. F編葡萄牙人在馬六甲,1511-1580,卷2,文獻41,里斯本,1964。

(22)巴羅斯,Ⅳ,1Ⅻ,候·賈佳蒂格拉特,邦旦公國者辯和口頭傳統。

(23)編年史家中只有佛朗西斯科·德·安特拉特肯定此人在回教徒進攻時死亡。別人更爲可信,說,國王那時已亡故。

(24)關於佛朗西斯科·德·沙,有一點迄未弄清。編年史家說,他和其他兩艘船被風暴吹向東爪哇。掌握德·沙情況的馬六甲兵頭則寫道,他先到宋達--邦旦

但失去了船隻什麼也幹不成,就前往帕那路干,在那裡不但重新集合了他的船隻,同時又徵用了兩艘路過的船。(卡勃拉爾的信,見托馬茲所編上開的書)

佛·德·沙則說,他在帕那路干停留長達六個月之久,是爲了等待季風轉向(致國王信,ANTT,CCI,38,39)

(25)西爾瓦·雷哥,A。,存檔,Ⅶ,563頁。

(26)尼科爾·R,上引書55頁。

(27)費爾農·門德斯·平托異國行,維亞勒·R。法文譯本,巴黎,1991,172-180頁。

(28)弗朗佐·德·瓦斯公采羅斯,1561年聖保羅號在蘇門答臘附近觸礁沉没事件,里斯本,1948,41-42頁。

(29)巴·德·沙,上引書,Ⅱ,422頁。

(30)羅德維克茲,荷蘭人……的航行初探,阿姆斯特達姆,1598。

(31)同書,205頁。

(32)古托,Ⅻ,12,90頁。

(33)古托,Ⅻ,12。

(34)新刊拿騷伯爵繪圖譜系,附拿騷毛里斯親王殿下治理下上帝賜予低地聯省各國王公貴族的勝利業績,第2版,萊登。

(35)佛朗西斯科維埃拉。費古索多。葡萄牙在東南亞的商人冒險家,1624-1667,V·K·I·,52,斯赫拉夫哈格,1967,3頁。

(36)伊比利亞的菲列濱和太平洋(16,17,18世紀);方法論概說和活動索引。SEVPEN,巴黎,1960,156頁及以下。

(37)喬努·P,上引著作。

(38)塞拉芬·D,奎亞松,英國同菲列濱的“鄉村貿”易,1644-1765,奎松城,菲列濱大學出版社,1966,5頁。關於約瑟夫·德·勃立多,見福斯特,W的印度的英國工廠,1642-1645,牛津1927,219頁。

(39)喬努P。,上引著作

(40)賴特A。17世紀印尼的一個偉大家族:望加錫的馬托雅和帕汀加隆,載Masyarakat Indonesia,Ⅶ-1,雅加達,1981,

(41)博克舍,上引著作,2頁。

(42)上引著作。

(43)喬治·勃賴恩·蘇查在其出色的著作中(中國和南中國海的葡萄牙貿易與社會,1630-1754,劍橋大學出版社,1966,102頁)提供的數字略有不同,但不改變基本情況:1641 1646:8艘/1647:1艘/1649:2艘/1650-1664:31艘

(44)博克舍,上引著作6頁,47頁。

(45)同上。

(46)兌波爾. F. W. ,Het Bongaais Verdrag,萊登,1922。

(48)達維亞要塞日誌。

(49)達維亞/斯赫拉文哈格,31卷,1888-1931,1663年2月1日,1663年2月16日,1663年3月14日,1663年3月23日,1663年4月5日,1663年11月21日。

(50)博克舍,上引著作,6頁和47頁。

(51)博克舍,上引著作,17頁。

(52)日誌,1664年5月29日和1666年3月

(53)庇蘇冷加P。,屬地議會的席會,博斯多拉·果亞,1956,IV卷,233頁及以下。

(54)日誌,1668年3月24日和1668年5月31日

(55)日誌,1673年3月17日,1675年3月8日;1676年3月7日,1667年2月10日,1678年2月12日,1679年3月2日。

(56)日誌,1663年12月19日和1665年11月12日

(57)印度官方紀錄(倫敦)E/3/36,1675年8月11日

(58)日誌,1670年3月15日和25日。印度官方紀録(倫敦)6/21/5,7/1670年4月17日。

(59)日誌,1670年6月4日,9日,21日。

(60)日誌,1671年3月23日。

(61)印度官方紀錄(倫)E敦/3/31,1671年12月29日,F03610

(62)日誌,1671年7月18日,1672年3月4日。

(63)日誌,1672年3月26日,3月29日,4月1日,和日誌1673年2月27日。

(64)日誌,1673年7月11日和20日,和11月19日。

(65)日誌,1676年10月7日。

(66)國家總檔案(海牙),VOC 1409,F 1363-4。

*Claude Guillot,1944年出生。在爪哇住過7年,在育其卡塔的茄佳馬達大學任教授,專攻爪哇史。現爲巴黎國立科學硏究中心硏究員,在國立東方語言與文化硏究院任教,從事西爪哇邦坦王國的歷史硏究。