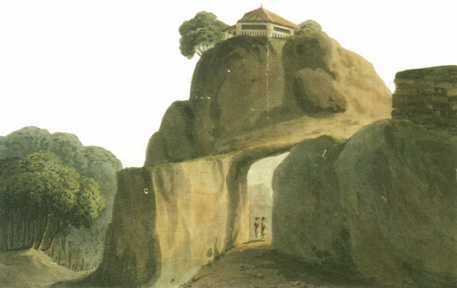

澳門賈梅士洞

發表於1814年在倫敦出版的Blact Parry & Ca and Nichols & Ca

編者說明:本文基本上是José Augusto Sebra大使在東亞大學向其授予“榮譽博士”学位儀式上的講話。爲了在《文化雜誌》上發表,特將該篇口頭講話改爲書面語言,在絲毫未影響原文特點之情况下做了稍許改動。

從歷史上葡萄牙在這個商埠存在的各種形式中,以確保這次跨越幾個世紀的有關文化領域的講話出發,我選擇了在我看來可以作爲見證的代表性形式,如猜測的那樣,我要涉及的是詩歌。毫無疑問,我要對加米洛·佩薩尼亞(Camilo pessanha,或譯爲庇山耶)那首讓澳門在葡萄牙人心中搧起“夢幻般非凡活動”的詩做一詮釋。從賈梅士到近代詩人,這裡似乎是一場直至最近還發生在某個米格爾·托爾加(Migrel Torge)或某個埃尼約·德·安德拉德(Eugenio de Andrade)身上的特殊巡遊,述說着上帝聖名之城對於他們來說曾經是並且現在依然是那個作者在《銅壺滴漏》中所說的“泛盧濟亞人的國家聖殿”。由此,那個被稱爲“我們昔日詩人的石洞”也變成了神話般的空間。同時賈梅士在澳門的存在也變成神奇的勳章,不但絲毫未削弱反而更加突出了他的實質性意義。正如加米洛·佩薩尼亞所說:“是凌駕於全部歷史硏究之上的眞理使得盧濟亞民族的才智在澳門經受磨難、撫愛和思索。在這很大程展上構成了他不朽的詩篇。”他爲崇尚神話而召喚荷馬(Homero)和莎士比亞(Shakesperae)的樣版。他們的存在與否都將與和他們的名字相聯繫的作品命運毫不相干,然而賈梅士的神話以及他在那裡棲身並寫下《葡國魂》詩句的那個著名石洞的神話,仍然是而且永遠是由他與異敎徒的神靈及其有關殿堂的神話進行比較。正如詩中吟道:“每一種神話都由某種傾心於神靈生活的某種故事安排於燦爛光輝的土地上”。

第一個爲詩人寫傳的佩德羅·德·馬利斯(Pedro de Mariz)在爲曼努埃爾·科列亞(Manuel Correia)1613年版《葡國魂》第10章第128節重新做注時指出賈梅士是作爲“死亡者供應官”而被印度總督弗朗西斯科·巴萊多(Franciscl Barreto)派往“中國那個地方”去的。他曾在澳門停留並且在湄公河口遭遇沉船海難。當時他用一隻手高舉着“祖國的詩篇”游水獲生。以下是那段著名詩句,儘管對此有不同解釋。

他將用自己的懷抱,

接受從痛苦和沉船災難中,

被浸濕了的柔婉而平靜的歌聲。

從低沉的暴風雨逃出,

從饑餓和巨大危險中再生。

當屈服於不公正的命令時,

在七弦琴奏響的時刻,

他將比幸運更加馳名。

《葡國魂》中的賈梅士(1883)

畫家弗朗西斯科·巴爾多羅斯 (Francisco Bartolozzi)

所繪的著名的勃加熱肖象。

圍繞賈梅士在“中國那個地方”活動的時間、環境和條件等方面頗有爭議,特別是關於他是否在澳門居留過以及是否擔任過死亡者和失蹤者供應官等問題以及隨後曼努埃爾·科列亞和佩德羅·馬利斯的資料及解釋在詩人生平和作家的評價者中間引起相當大的注意和追問,其重要性在於歷史和神話之間、在來源和作品之間是否在詩文結構的夾縫中摻入了傳說成份。從維新斯康·德·若羅梅尼亞(Visconde de Joromenha)到曼努埃爾·賽維林·德·法里亞(Manuel Severim de Faria),從若爾丹·德·弗雷達斯(Jodao de Frelats)到庫尼亞·貢薩維斯(Cunho Gonçalves),從特奧菲羅·布拉加(Teófilo Brage)到約瑟·馬里亞·羅德里格斯(Jose Maria Rodrigues),從若阿金·費雷拉(Joaquim Ferreiva)到約瑟·埃爾曼諾,薩拉依瓦(Jose Hermao Saraiva),從貢薩羅·達·伽馬(Gongalo de Cama)到奔多·達·弗朗薩(Bento do Franca),從查爾斯·波克斯(Charles Boxer)到弗朗西斯·李·哈斯挺(Francis Lee Hasting)等等,總之,從這些人到孜孜不倦以整整一部書從一個方面到另一方面就此問題進行歷史分析引證及推論的澳門學者文德泉神父(Padre Manuel Teixeira),給我們留下了那麼多的困惑,以致於誠實的安東尼·薩伽杜·如尼奧(António Salgado Junior)談及此事時用了“賈梅士傳略最爲繁瑣及耗費時間”的字眼。

詩人的名字首次出現在18世紀一份叫做澳門“碎石崗”文件中。很少人知道這一命名的來源。拉法埃爾·阿維拉·德·阿則維多(Rafael Ávila de Azevedo)寫道:“但是,不可能確定賈梅士在那裡生活和寫詩的傳說是如何產生的”。

然而,文德泉神父卻引用高美士(Luis Gonzaga Gomes)的話辯解說:“如果傳說如此確切及生動,那麼將不是該傳說的不準確性可將其損害的。”在他看來,“不言自明的是在全部神話中存在着眞實的‘細小源泉’。”

不管是不是不言自明,可以確定的這一神話發生在中國人在歷史上所說的“白鴿巢”。這一地方逐漸變成了引人入勝的聖地,使後人不斷前往拜謁。這一在賣給葡萄牙人曼努埃爾·貝雷拉(Manuel Pereria)顧問以前英國東印度公司的地方於1866年終於被政府獲得。一尊曼努埃爾·波爾達羅·皮涅羅(Manuelo Bordal. Pinheiro)雕聖的半身銅像象徵性地突出了石洞。那裡匯集了各種詩詞石刻。從《葡國魂》有關章節詩句到加萊特(Garret)、塔索(Tasso),布勞溫(Brauwing)、林茨(Rienzi)等人的手迹,在各種風格流派的交融中籠罩着一種浪漫氣氛,吸引了所有在澳門生活或逗留的葡國人及外國人。

中國人本身也曾尊重並且現在依然尊重賈梅士洞。廣東副督琪應(音譯)曾爲其修建了一座牌坊並且以孔子禮儀向其表示宗敎式的致敬。直至今日,葡人和華人學校的孩子亦於每年6月10日絡譯不絕地前往那裡敬獻鮮花或以兩種語言吟誦《葡國魂》的詩句,正如我本人於1984年代表葡國政府去那裡拜謁時所見到的那樣。由於在遙遠東方土地上聆聽用祖國的語言和一種比外語還“古怪”的語言同時吟誦《響亮的七弦琴》詩句而毫無與平淡的“普遍主義”相摻雜的愛國主義激情,羅蘭·巴特斯將會有如何感想?

許多作家都以加米洛·佩薩尼亞的姿態去那裡舉行紀念活動。大概在那裡最爲震憾人心的詩句要算溫塞斯勞·莫拉依斯(Venceslau de Morais)的著作《遠東的輪廓》:“石塊磊着石塊,堆集成一座生滿苔蘚的小山丘,擁抱着層層花崗岩。數百年的參天古木將其根鬚深深扎入山丘,這就是在澳門稱爲賈梅士洞的地方”。莫拉依斯接看向神話和傳說呼喚:“不知基於何種歷史論據,有人說在這條通往亂石堆的蜿蜓小徑上有一位可憐的死亡者和失蹤者供應官滿懷憂憤長時間在此徘徊。”溫塞斯勞的想象根據詩人的召喚在空中遊蕩。在他的語言中發現一種和當時其同行加米洛·佩薩尼亞相似的東西:“在全體葡萄牙人心目中,被宗敎供奉爲聖地的眞正原因”是和叫做“葡萄牙小澳門”的僅僅在地圖上能感覺到的彈丸之地相對應的風景規模。在洞中思鄉心切的賈梅士眼中則是葡萄牙的縮影。有多少次在這個賈梅士洞隆起的部份,他這位由於長官的計謀和權勢而失去祖國遭到迫害的詩人無法伸展他那惆然的視線,大概祇能眼巴巴地看着其地喜形於色的人們登上準備駛向里斯本的航船。

詩的符號總是被在流放地對出生地那種雙重視野的内在含糊性所駕馭。在談及賈梅士洞時,加米洛·佩薩尼亞說:“在澳門極其容易由於思鄉而產生出對想象的頌揚。在中國人很少涉足的小松林裡,會從視野中的中國房屋、中國寺廟、中國墳塚、中國那令人迷惑的石刻、比比皆是的長方形紅紙、渾黃的的河水以及河上穿梭游弋形狀可笑的中國船隻和神奇的蓆製風帆而陷入抽象的遐想並且會在一年中的某一時限或一天中的某一時刻產生對葡萄牙土地的幻想。”

正是從這種幻想出發才孕育了“在遙遠地方流浪和疲憊不堪的詩人們”。這將是那些有一天抵達澳門以便在史詩的篇章中體驗東方離鄉背井滋味的詩人們的共同命運。比如曼努埃爾·馬里亞·巴波沙·勃加熱(Manuel Barbose de Bocage),他曾遠航印度並於賈梅士之後一個世紀去中國,以便實施他在上帝聖名之城的地理旅行和寫詩計劃。到澳門不久他即寫出以下詩句:

賈梅士呀、偉大的賈梅士、

你的命運和我如此相似!

你的經歷和我如此相同!

你失去了特茹河,

我們共同褻瀆了神聖。

正始你嘆息的恆河,

我看至的祇是恐怖和貧窮。

事實上,他也投身於“遙遠中國的大海”。在那裡,他像“赤足乞丐”一樣從廣州來到澳門。可以肯定的是他所處的條件不會和那個“死亡者和失蹤者供應官”時代的條件一樣,這是不可能重演的。但勃加熱是一位浪漫派詩人的先驅,並且在這一方面他最先表達了對賈梅士的崇拜,特別是以其濃重的很少賦予詩篇的客觀主義態度採用了與神話相適應的東西。

孜孜不倦的埃爾曼諾·薩基諾不適應東方冒險,正如阿爾曼多·馬丁斯·雅内拉(Armando Martins Janeira)觀察到的那樣,那裡“沒有任何東西能回應你由於從歐洲而來所引起的焦慮和對知識的飢渴感。”鄉愁詩人稱歐洲爲“西方實惠的崇拜”,但在東方這一切都正相反:

在這裡,

我永遠在迷宮中徘徊。

時刻都有危險,

看到惡意的手臂,

伸向沾滿自身鮮血的我。

畫家弗朗西斯科·巴爾多羅斯(Francisco Bartolozzi)所繪的著名的勃加傑肖像

畫家弗朗西斯科·巴爾多羅斯(Francisco Bartolozzi)所繪的著名的勃加傑肖像

從發現新大陸的世紀到光明的世紀,葡萄牙所走過的實在不是甚麼奮進的歷程,而是頹廢的歷程。正如後來安特羅(Antero)所表明之後又被波加熱所證實的那樣:“東方的大市場在大地上消亡”。

在這漫長而又老懷復興希望的衰落過程中,其後一個世紀,特別是又經過了一個世紀後的本世紀,一直都是東方神話在哺育詩歌。這尤其表現在我們之間,特別是安特羅和埃薩(Es)身上。後來又通過高蹈派、自身的象徵主義和頹廢主義表現在鮑德拉主義方面。在這個過程中我可以舉出某個戈麥斯·列奧(Gomes Leal)、某個丹東尼·費若(Antoni~' Feijò)、某個埃粵熱紐·卡斯特羅(Eugenio Castro)直至通過他們與澳門的聯繫直接推崇的詩人安東尼奧巴特利西(Antonio Patricio)和加米洛·佩薩尼亞。

對於評價安東尼·費若,從他的《中國歌集》(其標題本身已頗具意義)到分載於各種書籍中的諸多詩篇,他企圖重新創造一種宇宙使其有關東方的内容可通過高蹈派詩人的語言來描繪,或者在已具有象徵性環境的提示中融匯。因而是一位從一條美學-文學激流向另一條美學-文學激流過渡的詩人。

如果說必須用加米洛·佩薩尼亞形象顚峰的東方氣息選擇一種世紀末詩篇與世紀初傾向相結合的形象,那未就預示如同佩薩尼亞說的對頹廢主義而言是一種“新的復興”的來臨。特別是隨着巴斯科斯(Bascoaes)的懷鄉主義和“鷹派”一代的出現,這種形象對我們來說就是詩人和戲劇家安東尼奧·巴特利西。他於1911年在廣東擔任駐廣州領事開始了外交生涯並於1930年被任命爲駐北京大使後在最後一次使命中死於澳門。這一經歷具有象徵性意義;他正好符合了“查拉圖斯特拉(Zaratustra)的永久回歸”,並且根據尼采的影響明確地表現在他的作品之中,把他從西方帶到東方,從中國帶到這個上帝聖名之城。但他永遠忠於他的出生地、忠於西方。他從大海中鑄造了生與死的崇高內涵。

他出生於後來成爲“葡萄牙復興搖籃”的波爾圖。正是在他於東方開始其外交生涯的時候,安東尼奧·巴特利西成爲作家自身的樣板,通過一種四海爲家的文化成功地將帶有葡萄牙人在世界生存方式特點的愛國主義和普遍主義的兩個極端聯繫起來。在他的詩作中悲劇性地記錄了一個具有命運意識並且在自由中承擔它的全體人民的要求因而在頹廢中產生一種新的復興。“懷念過去並且渴望未來”,這就是他的座右銘。正如“懷念來自未來”是佩薩尼亞的座右銘一據。

因此,安東尼奧·巴特利西的《陰影中的船》航行在“神明的海上”,將葡萄牙引向她那“悲涼的海上歷史”,並且在一首詩的標題中賦以“死後腦袋向何方的書”,甚至在一首於東方寫的詩中寄予了充滿曙光的希望:

在多少次沉船和磨難之後

祇要有一次聖潔的抵達

即會在東方奇幻地出現又一位宣告者

詩人在一段又一段的航程中,在一艘又一艘的船上不斷捫心自問:呵,大海呀,你將把我們的命運帶向何方?隨即又會自己回答:不會帶向“大帆船的沉沒”,不會帶向“過去”,但會帶向超越“死亡”的“愛的神話般的沉沒”。

我們是超越死亡的航行者,

印度永遠在我們思念之中。

我們的命運永遠划行在,

善良的充滿泡沫的大海上。

我們葡萄牙人的靈魂呀,

卻停靠在寧靜的王國之中。

這種寧靜在神秘的昇華中成爲悲劇的平衡。這也表現在安東尼奧·巴特利西的話劇中。他以象徵主義的戲劇手法想象着“靜止的悲劇”。

這種在詩歌中作爲葡萄牙海上悲壯歷史轉換位置的悲劇在其發現新大陸的冒險中有這樣幾句宗敎性的詩句:

祈禱和播種,

這就是命運!

聆聽看它的聲音,

大海的聲音,

不知是災禍

還是神明來臨。

這就是詩人對祖國的企求。在這一種和另一種奇幻的視野中,一旦再一次確定了我們詩人在東方的漂泊和流浪中的深刻聯繫,便可將愛國主義和宗敎性識別開來,正如佩薩尼亞以賈梅士爲題寫出的詩句那樣。

《銅壺滴漏》作者的經歷在這方面饒富意義。他標誌着“失去祖國”的漂泊不僅是也不特別是肉體上的放逐,同時也是詩歌本身的體驗:“在被放逐的聲音中,失去的是詩人的聲音”。就在他於1894年24歲出發去澳門之前,以及在科英布拉稍稍經歷了抛出我們象徵主義的插曲之後,加米洛·佩薩尼亞原原本本地消化了他的語匯變化,於是便如同其他詩人一樣以鮑德拉的模式去審視充滿奇幻色彩的東方,從而感覺到了“應邀之旅”,但仍帶有某種“西方的東方”的特點。請讀他最初的一首詩。詩中寫道:

猶如酒醉後滿嘴囈語的中國人,

舒服地躺着吞雲吐霧。

那心愛的長煙袋桿,

化在裊裊的煙霧之中……

晚年任駐斯德哥爾摩公使時的安東尼奧·費若(1860-1917)

但是,這並不等於有別於溫塞斯勞·莫萊斯的由加米洛·佩薩巴亞在澳門所追求的異國情調的東方。在其初到東方時,對他印象深刻並且以書信形式告訴他父親的是在這國葡萄牙管理下的中國土地上感受到的遙遠的祖國,特別是在宗敎傳統方面。

在剛剛抵達澳門後,他寫道:“在歐洲,誰也不能想象甚麼是在中國舉行的葡萄牙聖像巡遊,聖像帳幕上繡着葡萄牙的徽記;港口上兩艘掛着旗幟的小船;有三百多外籍人組成的軍隊;古老果阿曬得黝黑的貝拉人和馬刺塔人;聖若瑟學校穿着如同流放者的談話中的中國姑娘……”誰能想象到加米浴·佩薩尼亞後來會去互助團、去賈梅士商店開始其事業,他本人穿着“外套和白色頭巾扶着聖像帳幕的一角”,站在“中國神父”和“葡國神父”的身邊,周圍是穿着禮服的“小天使”! 或許這不是他自己偶然的決擇,如同互助會的名稱和那個象徵“天使”的名稱……。

有一點是確實的,即宗敎的象徵意義和愛國主義之間的結合,即“聖像帳幕和刺繡的葡萄牙國徽的結合”。這對他無疑是一種極大的觸動並且在他詩歌創作中留下了深深的印記。如同在安東尼奧·巴特利西身上一樣,在那裡我們看到了“聖加布里埃爾、天使領袖的監護者”在“引導航船,鼓動風帆”。

天使領袖在霧靄中爲我們指航,

迷瘴的彼岸閃爍着亮光。

淡淡的夜幕,

是那樣的寧靜,安祥。

古老戀情的幽魂,

放射出燦爛的光芒:

雖然是,

顯得那樣寧靜,容忍,憂傷,

然而它,

屬於征戰者,聖人,詩人。

在一段時間內引起震憾的詩作符號是“死人城堡”。在澳門用這首詩叙述他在該城市擔任上帝聖名之城中學敎師之前初當律師的一段經歷。在表明加米洛·佩薩尼亞面對悲歌音符時卻作出了退卻。面對祖國的衰落他內心產生了害怕回國的顫憟的痛苦:

我們必須回去……

以解思念之苦……

但在我的記憶中,

不知是哪一種痛苦。

詩人曾做四次往返,似乎一去不再復返,或者如同西斯托的被判決。對於加米洛·佩薩尼亞說來,將其出生地之根和無終止的流浪分割開來的大海無論對其祖國還是對其漂泊異鄉都變成了固執的死亡象徵。因此,他於1909年給他的朋友卡洛斯·阿馬羅(Carlos Amaro)寫道:“您知道我現在想甚麼?永遠不會抵達我要去的地方……因爲我是在一艘毫無目標的航船上。我要看命運如何擺佈我。在里斯本的最後幾天,眞正壓抑我的恐懼就是這旅行中的死亡之海,這個死亡之海在如此遙遠的兩個深淵之間,將來無論在哪個深淵我的靈魂都要遭受磨難。”

這種內在的深淵同時也是那些永遠使船隻沉沒的海上悲劇歷史的深淵。詩人在旅行的海船上寫道:

船在淸亮的各方面上遊弋,

細小的沙粒在海底格外淸晰。

審視的目光在比較,

會重新浮現出多少沉船、犧牲、殘體!

噢!光亮的視野,美麗的騙局!……

祖國衰落的感覺從來沒有消溶於殘體的精神昇華之中或溶解於海水之中,亦未形成詩章的精萃部份。加米洛·佩薩尼亞在形象、隱喻、象徵的聯繫中享有帶走象徵主義修辭資源的特權,直至他外在的超越學院派象徵主義特別是埃奧熱紐·卡斯特羅的表現力,而僅僅與安東尼奧·諾布列(Antonio Nobre)並駕齊驅,後者亦被放逐。這體現在他的作品《在拉丁區的盧濟亞人》中。但是,佩薩尼亞還以過份的無窮空間發掘了另外一種象徵主義的深刻成份。不僅是聲調的音樂性,如維爾拉依內座右銘中的“超越一切事物的音樂”,而且是馬拉美(Mallarme)所說的“思想上的音樂”。這種例子不僅僅是猶如各種樂器組成的樂隊化的詩句,如長笛、中音提琴、大提琴和軍鼓,而且這種吟唱般的聲音在協奏曲中不斷變化,在這中間聲音和感覺如同瓦萊利(Valery)希望的那樣在長時間的猶豫中融爲一體。

但是,加米浴·佩薩尼亞頗具藝術眼光的“極點”是用大提琴的滿弓奏出的騷動而又如訴如泣的那篇著名詩歌,而這正是獻給穿着壽衣的祖國的一曲悲歌:

哭泣吧

大提琴的弓弦!

你是那樣的騷動不安。

飛馳的橋樑,

裹着重重夢魘,

破碎的棺木,

冰冷的沉船。

哭泣吧!

支離破碎的,

大提琴的弓弦!

這首詩創作於1900年,也就是說世紀末。爲在短暫衰落谷底中以“葡萄牙語”的音樂語匯尋求復興的葡萄牙的挽歌,這是安東尼奧·費雷拉在遍佈全世界的復興中夢寐以求的。如同在東方敎授及在澳門將其保留下來的耶穌會修士一樣,賈梅士將其留傳給將其遺產繼承下去的詩人們:勃加熱、安東尼·費若、安東尼奧·巴特利西、加米浴·佩薩尼亞……。

加米洛·佩薩尼亞在詩作語言的細微方面,從發音到音節、構詞、組句、語段,都由於他爲“轉化印象”而投身於翻譯中國詩歌所獲取經驗所至,不僅使他獲得了邏輯及句法元素,而且體現出“兩重性”及其保護作用的“兩棲性”。所有這一切都如同加米洛·佩薩尼亞以實踐漢語及全身心分析有關詩作的神話特徵而在我們如此甜潤與音樂兼容的葡萄牙語中追求他的基督感覺和他最初的隱祕性。

人們已不再奇怪被認爲僅僅撰寫及吟誦膾炙人口的詩歌的詩人反復硏究這些詩作。如最近發現的他的《詩集手冊》,我很榮幸能在其被發現後爲澳門政府出版的這個詩集作序。

在加米洛·佩薩尼亞譜寫的詩篇中,其内容在形成正文前無止境的磨難中被反復推敲提高,使他達到從開始的“循環詩”到“中國式提琴”的跨越,極好地表現了象徵主義詩作脫胎換骨的變化。它的東方而不是西方的音樂韵味最終被詩人所接受。所以說他傾心於溫塞斯勞·德莫拉依斯並不是偶然的。

不惜一切代價將加米洛·佩薩尼亞包括在《俄耳浦斯》第三集中的費爾南多·佩索阿認識到這位漂泊東方的詩人極端重要性,承認在現代主義的逼近中受到了影響,堅持在他寫給澳門的一封信中將其作品中隱秘的一面從他的詩集中分離出來。這位在異律影響下的詩人在談及認眞聆聽里斯本咖啡館中朗誦加米洛·佩薩尼亞詩歌的時候甚至理解了詩作者作品的精髓及深層含義,覺得是給他留下了“宗敎般的回憶。”

在他那準確的用詞中,這種宗教的體驗則是一種西方與東方再次聯繫的體驗。而葡萄牙人在歷史中從賈梅士到佩薩尼亞都把它當做是一種使命。而現在“俄耳浦斯”的詩人們可在本世紀這個行星世界中體驗它的全面普遍意義:

我認爲不值得去東方漂泊,

去認識印度和中國。

土地雷同而並非廣闊,

祇能有一種方式生活。

這是奧瓦羅·坎布斯(Alvaro de Campos)在《煙館》中寫的詩句。他的追求說到底是在語言、語匯等諸多方面以無限的力量並且在奧克塔維歐·巴茨(Octavio Paz)所說的“命運之符輪迴”的持久中以羅盤風標爲指南而重新組合的詩的追求。正如奧瓦羅·坎布斯所寫的那樣:總是有“一個從東方到東方的東方”,即使根據詩人的“信息”有西方,有一個葡萄牙作爲小歐洲面孔的“過去的未來”;但是,那裡確實存在着令人困惑的詩句。正如用葡文及另外一種奇怪的文字寫成的《時間走廊》中的詩句一樣:

在深夜一點鐘的澳門,

我突然醒來……

啊嚏一囉一噢一噢一噢一

這是甚麼語言?難道不是在上帝聖名之城在這個諸神靈對話的神聖地方從黑暗走向光明的在一種精神上心醉神迷的呼喊中產生的詩句嗎?在這個東方與西方交匯的詩和預言靈性的符號下,我願在記憶中保留這全部時刻。感謝澳門基金會和東亞大學對我的款待和給我的榮譽!

李長森譯

安東尼奧·巴特利西奧(1878-1930年間旅居澳門)

*José Augusto Saebra,詩人及散文家,里斯本大學法學碩士,留學法國通過研究羅蘭·巴特斯主持的課题而獲巴黎大學文學博士學位。1983-85年任葡國教育部長職務,目前为葡國駐聯合國教科文組織大使。最近發表了以澳門为题材的詩集《上海聖名之詩》。1991年5月澳門東亞大學授予他榮譽博士榮銜。