留學日本期間,傅抱石師從金原省吾研究畫論,得以經歷系統的理論訓練,促使他走上專業精深的學術之路。日本美術的一系列現狀給傅抱石造成了強有力的衝擊,引發了他美術觀念、治學態度等方面的深刻變化。傅抱石以比較的眼光辨明當時中國美術史學之所需,譯介了日本的中國美術史學成果。他的這些譯作,對日本美術史觀和方法論的傳入起到了推波助瀾的作用,同時也對促進中國美術史學的發展起到了不容低估的作用。

[圖1] 1935年5月傅抱石留影日本东京银座松坂屋《傅抱石氏書畫篆刻個展》展刊

1932年9月,傅抱石 (1904-1965) 在徐悲鴻(1895-1953)、羅時實 (1903-1975) 等人的幫助下,費盡周折,得到江西省政府資助,以“研究工藝、圖案,改進景德鎮陶瓷”之名義東渡日本留學 [圖1]。(1) 是年,傅抱石對日本的工藝美術從歷史、近現代設置與對歐交流等各方面進行考察,撰寫〈日本工藝美術之幾點報告〉,向國內介紹了日本工藝美術的發展情報,並述及對景德鎮陶瓷業發展的看法,以供國人參考。1962年4月10日,傅抱石接受採訪時說:“1932-1935年去日本學習圖案,是為了江西瓷業需要,實際上我不喜歡圖案,學了半年雕塑,後改學美術史。”(2)

在考察日本工藝美術的同時,傅抱石出於自己的興趣和愛好,沒有停止對中國美術史的研究。1933年8月,傅抱石再次抵達日本,積極為投師於日本美學家、東方美術史權威金原省吾 (1888-1963) 做了前期的準備。據金原省吾日記記載,1934年3月26日,傅抱石致信“要求從中川紀元學油畫,從金原省吾學畫論。[⋯⋯] 雖不會講日本話,但是文章能閱讀。他說他愛讀我的文章,為了這個而來本校的”;3月30日“傅抱石君來了。他申請入研究科。”(3) 1934年3月25[圖1]1935年5月傅抱石留影日本东京银座松坂屋《傅抱石氏書畫篆刻個展》展刊1932年9月,傅抱石 (1904-1965) 在徐悲鴻 (1895-1953)、羅時實 (1903-1975) 等人的幫助下,費盡周折,得到江西省政府資助,以“研究日,帝國美術學校考試成績公佈,傅抱石得到研究科入學許可;4月,傅抱石正式入帝國美術學校研究科,從金原省吾攻研畫論和東方美術史,成為20世紀上半葉留學研修中國美術史的兩位學者之一。(4)

留學日本是傅抱石生命中第一個重要的轉捩點。從偏處一隅的南昌來到現代文明高度發達的日本東京,對基本處於自學研究狀態的青年傅抱石來說,無疑是開闊眼界和增長見識的關鍵一步。

目前,由於傅抱石日益盛隆的畫家聲譽,研究者們以繪畫的視角分析了他對日本藝術的汲取和發展。蕭芬琪曾總結出傅抱石留學期間在繪畫上的兩種收穫:一是有機會欣賞到一些中國流到日本的古畫和學習到一些在中國已失傳的傳統繪畫技法;二是吸收了當代日本畫家的技法。(5) 而張國英的研究更表明,傅抱石繪畫受日本繪畫影響是具體而實在的;他一一列舉傅氏作品與當時日本名畫家作品間可能的借鑒關係。(6) 於此,傅抱石自己也有所承認:“我去過日本四年,學習東方美術史,不是學畫。但日本畫對我也有影響。一是光線;二是顏色上大膽些了。現在看來,第一點比較顯著,在創作上注意了光線對比等等。”(7)

當然,這些研究為理解傅抱石繪畫取法淵源是十分有益的。然而,人們卻較少具體闡說留學日本對其學術的啟發和影響,這對於理解作為一個美術史家的傅抱石之學術淵源,顯然是不夠的。其實,傅抱石在作為現代國家的日本感受甚深,獲益匪淺。他不僅瞭解了關於日本畫、西洋畫的基本知識,而且學到了許多東西方的美術史知識和現代藝術理論、美學知識,亦切身體會到了當時日本學者的中國美術史研究方法。無疑,這一切對他的學術生涯產生了重大影響。對日本的中國美術史學成果,勤於學、敏於思的青年傅抱石順理成章地採用“拿來主義”的方法,通過對比研究,盡量為己所用。可以說,留學日本所經歷的系統的理論訓練,促使傅抱石完成從自學成才向專業精深的學術之路的本質轉變。

東洋美術史學

近代日本在走向現代化的過程中,接觸到西方文化,發生了東西方文化激烈的對峙與衝突,並在拒斥和認同的矛盾中掙扎。在“破舊來之陋習”、“求知識於世界”的號召下,明治維新對西洋文明的憧憬,令日本幾近全盤西化,從前的國學、漢學被廢棄,原本與日本文化極有淵源的中國歷史傳統在新舊文化的衝突中呈現出漸行漸遠的趨勢。

1871年,明治政府實行文化教育改革,對中小學歷史學科教學實施徹底改革,歷史科學全盤引進西方新史學。伴隨着對經史一體的封建舊史學的猛烈批判,日本近代新史學逐漸孕育、誕生。它提供了一整套史學研究的新方法、新思路,並在純粹歷史學科研究主體之外,派生出一些不同分支的社會史、文化史、藝術史的新成果。儘管美術在史學的大框架中祇屬很小的部分,但日本的美術史學依傍新史學的崛起而率先起步。

1890年,長期受西方藝術觀念薰陶的東京美術學校校長岡倉天心 (1862-1913) 因教學需要,開設日本美術史課程,持續一年有餘,這是日本最早提出“美術史”這一現代概念的記錄,可謂是美術史研究走向現代化、科學化進程中的一個明確信號。晉介辰認為,日本美術史的概念基準是將所謂“日本”的國家概念與移植自西歐的“美術”概念合而為一,以日本的皇國史觀與國家主義,有意識地闡述日本自我的美術形象。東洋美術史的形成則是以日本的東洋政策為背景,尤其在中日戰爭 (1895) 、日俄戰爭 (1904-1905) 後,日本的“東洋盟主”意識抬頭,遂將日本與東亞諸國一體化,重新詮釋“東洋”這個新的空間概念,並以領導者的姿態將東洋美術的輝煌過去予以歷史化,展開了“東洋美術史”的論述。(8) 實際上,在當時的歷史情境下,中國美術在一定程度上是被包含於日本美術史的名目之下的。

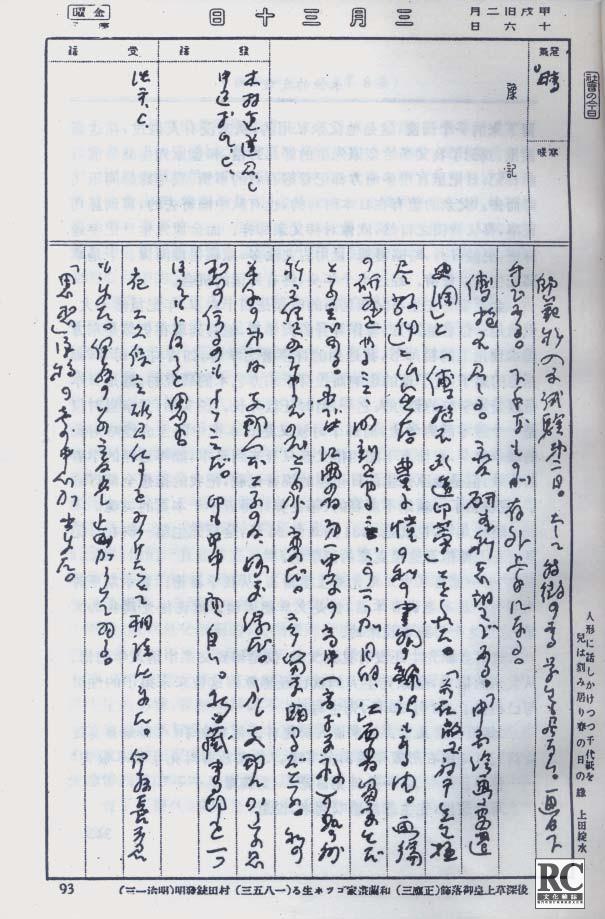

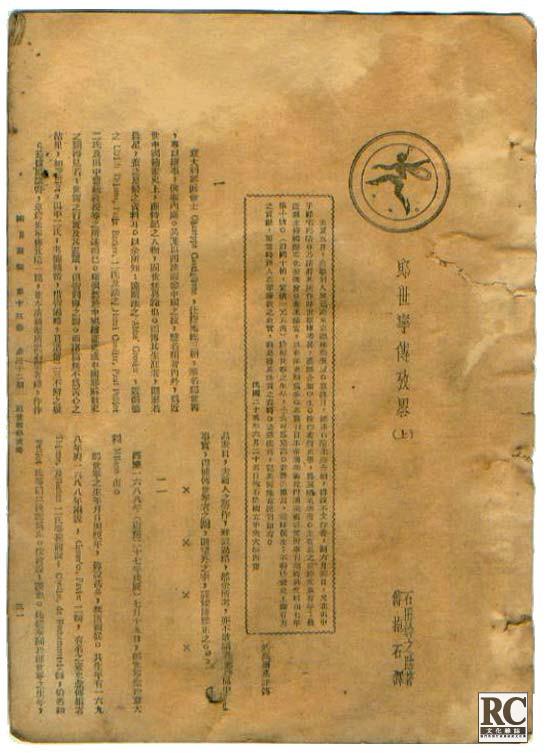

目前,岡倉天心被視為開啟“中國美術史系統性研究的先驅者”(9)。他開始使用源於近代西方社會進化論和比較法來探討中國繪畫,但又不忽略中國美術重視表現精神、思想的特殊性格,初步表明在觀念和方法論上所取得的突破與革新。1909年,京都帝國大學開設了美術史講座,著名東洋史學家內藤湖南 (1866-1934) 主持支那繪畫史講座,並編訂講義,對中國繪畫歷史發展提出新的認識模式。該講義以現代新史學眼光來從事東洋繪畫史研究的嘗試,“側重於史學體系框架的構建”(10),表明了中國繪畫史研究正在逐漸擺脫舊式文人色彩而走向現代科學立場。內藤湖南《支那繪畫史》雖遲至1938年才出版 [圖2],但日本研究者習慣將其視為“近代日本自己撰寫的第一本專著”(11),在方法、體格上都具有劃時代的意義。

當然,日本的中國美術史的興盛與中國美術品的東渡有着密不可分的關係。清末以來,由於局勢變化,原屬清宮、王府、高官等密藏的大批

[圖2] 內滕湖南《支那繪畫史》東京.弘文堂.1938年

中國美術精品輾轉流入日本,“給長期來日本人對中國古代美術所具備的知識和概念帶來了為之一新的鉅大變革”(12),從而推動了日本興起中國美術史的研究。隨着日本國勢的逐漸強盛和中日文化交流的日益頻繁,原已西化的日本在大正年間重新興起一陣文人畫風潮,一度被岡倉天心等人所擯棄的“南畫”竟作為近代美術再次受到肯定。關於其起因,有研究者認為,連續贏得中日、日俄兩場戰爭勝利的日本找到了自信,逐漸產生不可一世的自傲意識,自視為可與歐美並肩的列強之一。反映於文化上,日本國人對日本美術的特性也開始提出獨立性的論點,認為堪與西洋對峙,並一反之前的盲目崇洋,轉而抗衡西洋並亟思如何超越西洋。在這種思維下,傳統南畫再次受到認可。在他們看來,其顯示的日本美術優越性足與西方文化抗衡。(13) 由此也帶動了日本的中國美術史學的快速發展。

1908-1918年間,有着政府背景的審美書院在東京美術學校教授大村西崖 (1868-1927) 的主持下陸續出版了十五卷本《東洋美術大觀》圖錄,大村西崖親自執筆歷朝歷代總論與解說文字。雖然書上所載的中國繪畫大多以室町時代 (1340-1560) 以前即已傳至日本的佛畫、南宋院體畫、禪畫等為主,其認知與傳統中國美術史觀念必然存在着一定距離,但它首次以大型圖錄形式向世人展示出日本的收藏,成為研究中國繪畫史不可或缺的重要資料。1910年,大村西崖在編輯《東洋美術大觀》的基礎上整理中國歷代畫史畫論,歸納出《支那繪畫小史》,成為日本名副其實的第一部中國繪畫史通史著作,受到學界相當的注視與使用。

1913年,曾任教於清末法政大學堂的小鹿青雲採取了中村不折 (1868-1943) 的觀念,聯袂出版《支那繪畫史》[圖3]。因為出於普及的目的,《支那繪畫史》基本以平鋪直敍的介紹為主,思辨性顯然有所欠缺。但這種立足於中國繪畫史知識的格局,條理清晰,易被一般的民眾所接受。此後十年間,該書發行了五版,流傳甚廣,但在

[圖3] 中村不折、小鹿青雲《支那繪畫史》 東京.玄黃社.1913年11月

日本學術界影響微乎其微。歷來學者論及日本的中國繪畫史研究,似乎往往有意忽略了它的存在。然在中國,這部《支那繪畫史》被曾留學於日本的陳師曾 (1876-1923)、潘天壽 (1897-1971) 等人編譯,掀起了第一波中國繪畫史書寫的浪潮。(14)

1914年,東京大學開設美術史課程,第一任教授是瀧精一(1873-1945)。由於兼任所有與日本古代美術領域有關的行政要職,瀧精一在學術界的影響超乎尋常。在出任東京大學美術史教習前,他曾擔任岡倉天心創辦的《國華》雜誌編輯,並任第二任主編,發表了大量的論文,奠定了日本美術史學的基礎。1922年,瀧精一出版了論述中國文人畫的《文人畫概論》,成為當時日本研究中國文人畫的力作。進一步發展瀧精一研究成果的是他的學生田中豐藏。早在1912年,他於《國華》雜誌連載〈南畫新論〉,尖銳地批判了董其昌南北宗論存在的矛盾,極有前驅性和開創性。他的這種批判早於世界上的任何學者。而在中國,相關的研究幾乎一片空白。

1925年,大村西崖在數度訪問中國、切身感受中國文化後精心完成了煌煌鉅著《東洋美術史》,其所展現的中國美術知識內容十分寬廣,工藝、雕塑、繪畫,書法等,包羅萬象,對中國、日本的美術整體源流做出壯闊的俯瞰,同時又十分注重客觀的分析描述,可謂日本關於東亞美術史最初的通史著作。此書雖與此前由他校閱費諾羅沙 (1853-1908)《東亞美術史綱》一樣,都是跨越中國、日本兩國的美術史,但其立足點乃基於中國文人畫為中心的繪畫觀上。大村西崖憑藉着中國畫史、畫論的精深造詣對中國美術所作的歷史勾勒,無疑具有現代開拓性意義。1928年,《東洋美術史》的中國部分經陳彬龢譯成《中國美術史》由商務印書館出版。由此,大村西崖成為對中國美術史研究影響最鉅的日本學者(15),其研究體格對中國美術史學產生了重要影響,亦如陳振濂所認為:“《東洋美術史》的中國部分重點提到了理論部,並分為畫史、畫評、畫品、畫傳、論畫等各種專案,這對於中國繪畫理論研究而言,也是嶄新的構築。以繪畫史相容畫論、畫史研究,這樣的做法顯然是由大村西崖開其端的。”(16)

更值得一提的是,大村西崖在日本西化和現代藝術潮流中,重新審視、研究中國傳統文人畫,身體力行地呼籲復興文人畫,撰著《文人畫之復興》,對有關資料做了系統而周密的整理。後來,新日本畫崛起,南畫在短暫復興之後又黯然不振,《文人畫之復興》在日本未曾引起積極反響。1921年,大村西崖應邀來到中國訪問,受到了相當的敬重與推崇。1922年,陳師曾翻譯 《文人畫之復興》,並改寫舊作《文人畫之價值》,合成《中國文人畫之研究》,交由中華書局出版。當時的中國正處於美術改革最活躍的時期,傳統人士皆將此奉為獨一無二的經典著作。

綜上所述,經岡倉天心、內藤湖南、瀧精一、大村西崖等人發展,日本的中國美術史研究從草創期逐漸走向成熟。他們從不同的視角出發,對東洋美術史展開不同的歷史陳述,產生了不同論點的史觀。1930年代,東洋美術史研究已被列入日本大多數重點大學的教學大綱。於是,新史學觀念下的東洋美術史研究步入了一個鼎盛期,日本的中國美術史學取得了豐碩成果 [表1],僅就數量而言遠超中國。

[表1] 日本的中國美術史著作一覽表

俗話說:“前人栽樹,後人乘涼。”史學研究也是如此,前人的成果是後人研究的基石。對於這些學術成果,傅抱石顯然不會熟視無睹。在日本,精力旺盛的傅抱石如饑似渴地閱讀了大量美術史著作,不斷涉獵日本學者的研究成果,從中汲取學術營養,為後來的研究事業積累了堅實功底。其實,傅抱石的著述多得益於日本的中國美術史學成果,這從其著作附載的註釋或參考文獻中即能充分體會到這一點。除上述之外,諸如松本亦太郎 (1865-1943)《諸民族之藝術》、伊東忠太(1867-1954)《東洋藝術之系統》與《支那建築史》、大村西崖《支那美術史》、關衛《西域南蠻美術東漸史》、中川忠順(1873-1928)《佛教藝術的研究》等,松本文三郎(1869-1944)《東洋文化之研究》、上野菊爾《東洋文化史》、白河次郎(1875-1919)、國府種德(1873-1950) 《支那文明史》、橋本增吉(1880-1956)《佛教東傳時代》、常盤大定(1870-1945)、關野貞(1868-1935)《支那佛教史跡》、濱田耕作(1881-1938)《東亞考古學研究》、石田幹之助(1891-1974)《隋唐之盛世》等文化史著作,皆是他學習、研究的重要參考用書。從這一連串的著作排列中,我們似乎就能感受傅抱石為學的勤奮與刻苦。

金原省吾治學·師生情

對年輕的傅抱石來說,師從金原省吾研究畫論是十分幸運的。金原省吾 [圖4] 是日本著名的美學家、東洋美術史家,1914年考入早稻田大學文學部哲學科攻讀哲學專業,1917年入早稻田大學研究生科從事東洋美學、東洋美術史研究,1924年任日本美術學校講師兼教務主任,1929年,任帝國美術學校教授兼教務主任,後任校長代理。他熟悉中國古典畫論,專攻美學和哲學,擅長西方式的思辨方式,著述豐碩 [表2] , 其中《支那上代畫論研究》、《繪畫中的線條研究》為其代表作,也是當時日本中國美術史研究的經典之作。

[ 表2] 金原省吾著作一覽表

[圖4] 金原省吾

[圖5] 金原省吾《東洋史講座.第十七卷.支那美術史》東京.雄山閣.1940年

由上表我們不難窺見金原省吾主要的研究興趣和治學方向,雖內容豐富,美學的、文學的、美術的,比比皆是,然更偏向於美學的理論角度。金原省吾擁有旺盛的精力和創作慾望,努力著述,以每年推出一本著作的進度令人歎為觀止。毋庸置疑,金原省吾這種精深而獨到的思辨式的純理論研究,必然對傅抱石產生了潛移默化的影響。[圖6]

《支那上代畫論研究》為金原省吾的處女作,歷時七年而成,是一部完全立足於史實、文獻的扎實研究著述,誠如傅抱石所評:“其立論之精湛,徵引之博當,確道人所未道,獨抒方式,以馭破碎混亂之材料。中國六朝以前之畫論,乃得成立鄞郭,呈其偉觀?”(17)該書以中國古代畫論中的“六法”統攝,按時序從顧愷之、宗炳、謝赫直至姚最、孫暢之、蕭繹等對古代繪畫理論進行史的敍述,並對一些抽象概念如風骨、精善、形妙、神韻等逐一對比闡述,既顯示出畫學批評史立場,同時又具有濃厚的美學理論色彩。在金原省吾心目中,中國上古畫論其實就是一部六法的歷史。“六法”即是貫串上代畫論的基本思維內容與體格。所以,陳振濂認為:“金原省吾的《支那上代畫論研究》是一部論的著作而不是史的著作,是一部以史實為表層脈絡而以美學思維展開為內裡的研究支架的特殊研究。”(18)

《繪畫中的線條研究》則以美學分析為基點,對中國繪畫進行了抽象的思辨式研究,被

[圖6] 傅抱石留日期間金原省吾所治印章

金原省吾本人視為平生得意之作,數次修訂。對於“線”在繪畫中的作用,當時的日本畫壇是有爭議的,以金原省吾的老師平福百穗 (1877-1933) 為首的傳統人士反對以橫山大觀 (1868-1958) 為代表的新日本畫“去線”的主張,堅持以線為繪畫的生命,從而發展日本繪畫。金原省吾秉承乃師主張,通過著述的形式宣傳這種思想。全書分線的表現、線的運動、線的情感、皴法、線的發展、線的成立等諸章,依據古代畫論中的敍述和中國畫技法對線條進行了系統的類比研究。陳振濂在其著作中為人們介紹了該著的目錄結構:

第一章 序說

第二章 線的表現

第一節 畫面的線

第二節 描線的要素

第三章 線的運動

第一節 觸知性

第二節 輪廓線與運動線

第三節 運動性

第四節 時間性

第四章 線的情感

第一節 直立線

第二節 水平線

第三節 直立線與水平線的連結

第四節 傾斜線

第五節 變曲線

第五章 皴法

第一節 皴

第二節 皴數

第三節 皴名

第四節 皴系

第五節 樹法·葉法

第六章 線的發展

第一節 支那上代

第二節 中代

第三節 水墨

第四節 五代

第五節 宋代

第六節 飛鳥·白鳳·奈良

第七節 平安·鐮倉

第八節 室町·桃山·德川

第七章 線的成立

第一節 點

第二節 塊

第三節 面

第四節 線

第五節 餘白

第六節 往復性

第七節 展開點 (19)

這裡,既有藝術心理學、藝術形態學方面的課題,又有一般線條作為技法表現的具體展開,還有作為美術史的特定觀照;既注重美學思辨,又強調系統性。譬如,關於技法上的立足點,金原省吾提到了線條的速度、輕重、粗細、曲直等表現元素,又在美術史研究中提及自吳道子以來直到十八描的史的脈絡。因此,他的研究不像“一般美學研究那樣立足於空泛的抽象理論而落不到實處,又不像一般繪畫史研究那樣為瑣碎的史料所淹沒。把線條與點、面進行比較是純形式的、西方立場的,把線條落腳到皴法、描法卻又是歷史的、中國立場的,兼此二長,誠可謂是開古來未有之新境”(20)。即使時至今日,相關研究仍未能超越它的水準。

不言而喻,金原省吾一方面擁有扎實的古文獻閱讀和研究能力,另一方面又具有宏觀的抽象思辨能力,相得益彰,使其研究必然有相當的理論高度和學術水準。其治學方法和學術成就對傅抱石產生了莫大的影響。據傅抱石自述,他在國內時即已閱讀過金原省吾的著作,對其治學印象深刻:

曩年吾友賀揚靈兄自日本讓返,以金原省吾先生所著《東洋畫》一冊見貽。取而讀之,則彌覺向所欲研究所欲道而又無法譯其由緒之“六法”問題,先生均能以科學方法,反覆探討,使六朝而後,僅成恭維畫人名詞之“六法”,奠其堅固偉大之基礎,厥功宏矣!(21)

所謂“前在敝國對先生極盡敬仰”(22),也成了他師從金原省吾攻讀中國畫論的最初動機。留學期間,以前習慣於傳統著錄式畫史、品評式畫論文字的傅抱石,面對這種純粹的理論著作,學術視野無疑變得十分開闊。他異常認真地閱讀了這位異國恩師的著作,敏於思考,勤於探究,金原省吾日記就留有這對師生切磋學術、交流心得的若干記錄:

傅君來了,我的《唐代之繪畫》、《宋代之繪畫》兩書已經譯出 [⋯⋯]《支那上代畫論研究》中,傅君將他不明白的地方問我,我也將我不懂的地方問他,有一二處請教了傅君,還請他談了皴法上的問題。(23)

抱石君所提出疑問的“線之研究”中幾處,我已重新查證過。抱石君真是非常認真而綿密地讀了這文章,我有一些錯誤存在,要再好好地把“線之研究”重寫一遍才行。(24)

這種教學相長的氛圍,對傅抱石的學術方法和研究思路的訓練顯然是不無裨益的。當然,金原省吾對這位異國學生格外青睞,曾感歎似乎是冥冥之中的“緣分”所致 [圖7]:

傅抱石君來了。他申請入研究科。他帶來了《中國繪畫變遷史綱》及《傅抱石所造印稿》。[⋯⋯] 我的第一位弟子竟然是個中國人,真是奇妙的緣份,這樣能夠與中國交流思想,也是太好事。(25)

這是傅抱石與金原省吾第一次見面的場景。當時,金原省吾還歎曰:“吾校未曾有中華士子,且研究生必須本校卒業,以君為第一人可也。”(26) 言語之中,無不透露出他對這位中國學生的欣賞:

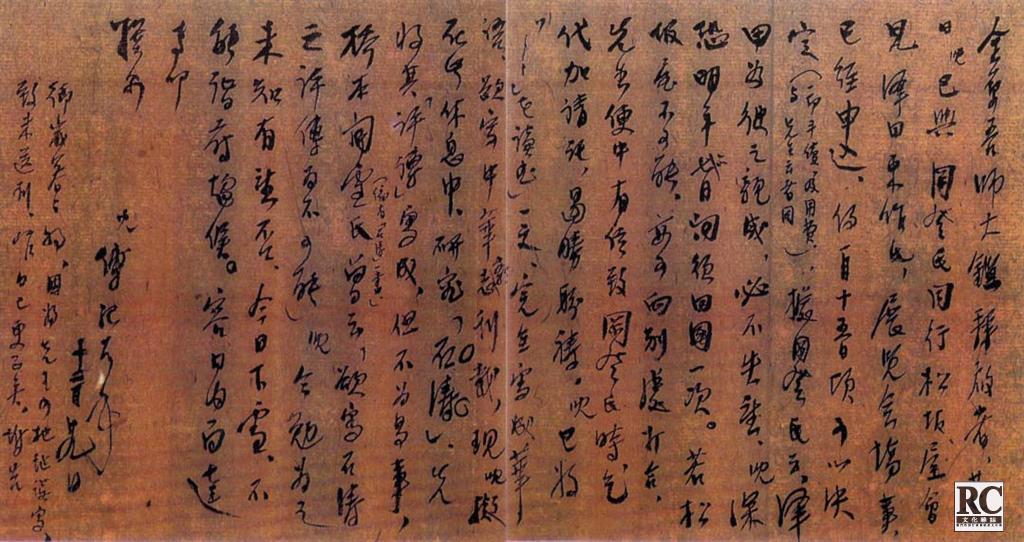

[圖7] 金原省吾1934年3月30日日記影印

傅抱石君既有《中國繪畫變遷史》、《中國繪畫理論》、《印稿》、《摹印學》等關於畫史、畫論、篆刻之著述,則其學識早被承認。加之君豐於藝術之才能,繪畫、雕刻、篆刻俱秀,尤以篆刻為君之特技。君之至藝,將使君之學識愈深;而君之篤學,又將使君之藝術愈高也。[⋯⋯] 君新其志,留學及於我國,得與君親接,於君之溫雅精緻之性情,彌深親愛之念。君日夜孜孜努力,學藝之態度,余最為欣喜。(27)

傅益瑤的文章為人們生動再現了這對異國師生當年溫馨的濃濃情誼。經過多次推心置腹的交流,師生之間惺惺相惜[圖8],正如傅益瑤所說:“父親雖處在一個混亂動盪、多災多難的時代,雖然一貧如洗,但是他從沒有彷徨失落過,從來沒有迷失過,是父親的進取而積極的堅強性格吸引了老師,而學生也敬慕先生的人格品德。”(28) 1934年8月15日,回到南昌過暑假的傅抱石致函金原省吾,其敬仰之情溢於言表:

晚在南昌,曾晤各方面之名流、學者,無不以先生之偉大之學問、親愛之精神,努力宣傳。晚數年前,即仰聞先生大名,自承先生訓教,實認為此生最大之幸福。此點,凡晚之親屬,及一切之師友,亦莫不有如此之感。先生研究之成功,晚固萬分敬佩,尤其對於先生研究之精神,更為景仰,故在《唐宋之繪畫》“譯者序”中,特別記述先生治學之勤。蓋欲藥中華士子懶惰之病也。(29)

毋庸置疑,金原省吾的指導和教誨,使得傅抱石的學術研究之路“更上一層樓”逐漸成為可能。他從導師身上不僅學到了治學方法,而且還深刻領悟到無形的學術精神,這對青年傅抱石來說,顯然是至關重要的。

當時的傅抱石,興趣比較廣泛,構想也較多,曾與商務印書館接洽擬翻譯金原省吾的中國美術史、線之研究、東洋美學、謝赫等,並想在導師指導下完成“中國大畫史”、“中國畫院及其影響”、“中國畫概論”、“中國佛教藝術小史”等諸多課題。(30) 然而,傅抱石畢竟學識有限,對當時自己的專攻方向也似乎並不了然於心,最初的計劃在一定程度上暴露出青年人都曾無法避免的某種盲目性。

然而,已有相當學術威望的金原省吾清楚年輕的傅抱石存在的不足。在金原省吾看來,搞學術研究僅靠雄心壯志是遠遠不夠的。因此,他並沒有支持傅抱石的計劃,而是要求他從閱讀基礎文獻入手,以釐清中國美術的發展規律。或許金原省吾覺得,他的第一位弟子最關鍵的任務是要經過嚴格、規範、系統的理論訓練。這才是傅抱石從事學術研究最重要的基礎。事實顯示,傅抱

[圖8] 金原省吾1934年4月13日日記影印,有云:“傅抱石君來,商量學習之事 [⋯⋯]傅君寫道:‘先生所藏中國名畫多否?’我回寫道:‘皆無’傅君讀後大笑起來。”

石早年著述《中國繪畫理論》、《中國美術年表》、〈論顧愷之至荊浩之山水畫史問題〉、〈石濤和尚年表〉等,或文獻整理,或讀後感,無一不是研究的基礎性工作。這應該是得力於金原省吾的啟發和影響。掌握了這種資料整理和文獻分析方法,也就意味着擁有了研究中國美術史的基本功。當然,這種學術訓練方法即便在21世紀的今天,也不會過時。

當然,金原省吾對傅抱石一直相當提攜和關愛。1935年5月,金原省吾為傅抱石東京松阪屋的“書畫篆刻個展”多方奔走聯繫展覽事宜。(31)[圖9] 傅抱石針對伊勢專一郎 (1891-1948) 所著《自顧愷之至荊浩·支那山水畫史》的讀後感〈論顧愷之至荊浩之山水畫史問題〉也經金原省吾指點並潤色,而啟發於橋本關雪(1883-1945)《石濤》的〈石濤和尚年表〉也由金原省吾推薦發表於《美之國》1935年3月號:

〈讀《顧愷之至荊浩·中國山水畫史》〉原稿,敬求先生斧正,使晚重錄於原稿紙上。〈石濤年表〉不知蒙先生予何雜誌發表,亦祈示知,不勝感激。晚屢屢煩擾先生,心中實無限銘感,實無限慚愧。此後終身當不忘大德也。(32)

金原省吾日記有記載:

夜,抱石君來,《中國繪畫理論》已於商務印書館決定出版,這是四五月 [這裡原為“年”,估計是筆誤] 前就交涉過的,但是那時沒有得到允諾,這一次,因為有我的校閱,並有我寫的序文,所以獲得了同意。(33)

以上點點滴滴,足見金原省吾對青年傅抱石的提攜之心。1935年6月,傅抱石奔母喪回國,後因學費無法再赴日本。在徐悲鴻推薦下,傅抱石開始擔任中央大學教育學院藝術科兼任講師,講授中國美術史課程。次年4月22日,傅抱石致信金原省吾,情真意切:

石返國將年,無時不懸念先生及感激先生。即妻子亦常抱無限感謝。故石每次執筆作函,均如有萬語千言,書寫不盡。今陽春三月,江南草長,回首東方,萬感咸集。上野之櫻,想又將散矣。先生有暇,萬乞常賜教言。(34)

多年後,傅抱石致信因戰爭而數年未曾聯絡的金原省吾,仍念念不忘老師的恩情:

別教十餘年矣。仰企何似。[⋯⋯] 在此遙長之時期中,亦偶然獲悉先生著述之進展,惟

[圖9] 1935年12月29日,傅抱石致金原省吾函,談個展問題和研究石濤打算,有云:廿七日晚已與岡登氏同行松阪屋,會見澤田東作氏,展覽會場事,已經提出申請,約1月15日頃可以決定。[⋯⋯] 若松阪屋不可能,亦可向別處打合,先生便中有信致岡登氏時,乞代加請託,曷勝盼禱。[⋯⋯]現晚擬在此休息中,研究“石濤”,先將其“評傳”寫成,但不為曷事。[⋯⋯] 晚今勉為之,未知有望否?

無法得讀大著耳。[⋯⋯] 先生今已高齡六十乎?夫人及門也公子等,今如何?想均安善。極念極念。[⋯⋯] 日前,突有一鄭秉珊 (1905-1978) 君者,來校求見。[⋯⋯] 彼持先生致彼之信一件,石觀此信,知先生念我甚切,曷勝感謝。[⋯⋯] 年來先生仍任帝國美術學校教職否?井荻之風景,與西荻窪之幽邃,想如當年,何日得重登先生之堂,一傾積想也。(35)

顯而易見,傅抱石受乃師金原省吾的影響是十分明顯的,其後來顯示的鑽研的研究精神、嚴密的思辨意識無不有着導師的痕跡。1940年11月,傅抱石撰成〈中國古代繪畫概論〉,對日本的中國美術史家悉數評論:

據我所知道的,像瀧精一、中川忠順、金原省吾等的對於繪畫;大村西崖的對於雕刻;伊東忠太、關野貞的對於建築工藝等;常盤大定、小野玄妙等的對於佛教美術 [⋯⋯] 都是近時卓然有所成的專家,各有其不容忽視的成績。除此,如田邊孝次、中村不折、阪井萍水、伊勢專一郎等,也曾為中國美術的研究,盡過相當的努力。[⋯⋯] 截至昭和十一年 (1936) 止,他們關於中國繪畫歷史一類的出版物,可看的還是寥寥可數。大約自大村西崖的《東洋美術史》在二十年前出世以後,好像就為他們鑄造了不能突破的牆壁一樣。田邊孝次雖然重編過一次,也無甚新的資料和創見。中村不折也差不多。[⋯⋯]至伊勢專一郎,這位東方文化學院京都研究所的研究員,昭和五年所選的研究題目是“以宋元為中心的中國山水畫史”。昭和八年 (1933) 曾刊行一部分報告書,這本書我曾批評過(見《東方雜誌》)。大約他在入京都研究所以前,刊行了一本《中國的繪畫》(另外還有一本《西洋之繪畫》,可見當初他是一位通常的研究者)。(36)

這裡,傅抱石批評伊勢專一郎在入京都研究所之前僅是“一位通常的研究者”,言下之意是伊勢不過乃寫寫普及小冊子而已。“在傅抱石心目中,專題研究的學者與寫普及小冊子的介紹者應該不一樣。這是頗有理論意識的。”(37) 這種治學觀念的轉變,當然首先得歸功於師從金原省吾的經歷。事實上,經過導師的教導,傅抱石培養了理論的敏感性和學術的前瞻性。在後來的幾年裡,他完成了從一般的通史著述向專題研究(諸如顧愷之、石濤研究)的根本性轉變 (38),這是一個美術史學家必須的基本素質。也許,這就是傅抱石師從金原省吾的最大收穫,令其受益終生。

美術觀念之轉變

留學日本的經歷使傅抱石眼界豁然開朗,也令他得以結識流亡日本、潛心學術的郭沫若(1892-1978)。當年,郭沫若在日本的廣泛人脈使初渡東瀛的傅抱石比較方便地遊走於學術界。這對開拓傅抱石的學術視野是十分重要的。事實上,與郭沫若的訂交,在傅抱石的生命中應該是件很重要的事情。後來,傅抱石與郭沫若保持一生的亦師亦友的關係,獲益非同一般。(39)

無疑,導師金原省吾和郭沫若在日本學術界的影響,使傅抱石很快接觸到日本美術界主流,相繼結交了日本文部省大臣、帝國美術院院長正木直彥(1862-1940)、漢學家田中慶太郎(1880-1951)、畫家橫山大觀、橋本關雪、篆刻家河井仙郎 (1871-1945) 等。這對他瞭解日本當代美術動態顯然是十分有利的,也使得他在日本美術界、學術界如魚得水而游刃有餘。

雖然日本和中國一衣帶水,古代的日本文化與中國文化大同小異。但當時的日本自明治維新以來全盤西化,其社會、文化到處彌漫着西方文化的氣息。“在以岡倉天心為精神領袖、以橫山大觀、菱田春草 (1874-1911) 為主將的日本美術院中,興起盛期新日本畫運動。這些年輕的畫家遠溯江戶初期以前的古典風格,又吸取洋畫技法,建立新世紀的畫風。他們在早期受岡倉天心浪漫主義理想的影響,卻選擇古典歷史題材,表現形式上忠實於自然觀照,因此,這種新古典主義方法常陷於一種古典理想和現實手法的矛盾中。但不久,他們通過遭人非議的‘朦朧體’分別完善了個人風格”(40),崛立於日本畫壇數十年。至1930年代,強調大和民族特色的新日本畫已普遍流行,西方油畫也十分盛行,而與中國畫十分密切的南畫隨着富岡鐵齋 (1837-1924) 的離世早已黯然衰落。

傅抱石留學日本期間,日本畫壇已經歷了明治維新之後半個世紀的日本畫革新運動,每年秋季官方舉辦規模浩大的帝展,在野的院展也毫不遜色,其他還有各種不定時的畫會或個人展覽。(41)傅抱石幸運地從與畫家的直接接觸或從參觀畫展中,吸收了當代日本畫家結合傳統和現實生活以及西洋繪畫的觀念與技法而蛻變出來的現代藝術精髓,並促使他對中國傳統繪畫做出深刻的反思。日本美術這一系列現狀給傅抱石造成了強有力的衝擊,並引發了他美術觀念、治學態度等方面的諸多變化。

留學前的傅抱石可以說是一個典型的民族主義者,曾強烈反對中外藝術融合,自豪地認為中國藝術就這樣已經“可以搖而擺將過去,如入無人之境”(42),這在一定程度上是由當時的孤陋寡聞和膚淺認知所致;但到了日本之後,隨着對先前聞所未聞的西方文化熟悉、瞭解的不斷深入,他對西方藝術的態度發生重大改變,逐漸形成較為全面而客觀的評判。在此基礎上,具有追求真理之嚴謹作風的傅抱石開始對先前的觀念和態度做了大幅度的檢討和反省,狹隘的民族主義觀念得以徹底改變,並對中華民族美術形成更為清醒而冷靜的認識,進而生發出濃厚的危機感和使命感。

1935年3月25日,傅抱石於東京寫就〈中華民族美術之展望與建設〉,較為客觀地分析東西方藝術的差異。傅抱石身居日本卻論中國,其意旨不言自明。除大量引用了日本學者的研究成果外,他利用身居日本之便利,把流往國外的宋以前的繪畫作品做了一份相當詳實的調查目錄。顯然,“如果他不身在日本,或對日本的文獻資料不關心,絕對得不到如此多的收穫”(43)。

傅抱石強調中國藝術的特徵,“中國美術品,大至開山打洞,小至一把扇子一個酒杯,都具有不可形容的獨特境界。這種境界是中華民族的境界,是東方的境界,也即是世界兩種境界之一的境界。因此,與歐洲美術,顯然劃清了路線,而比轡齊奔”;然而他又看到了中華美術的危機,“清道光末期中華民族開始受外國的種種侵略以後的約百年間,這時期內 —— 尤以近二三十年 —— 中國的美術,可以說站在十字街頭,東張西望,一步也沒有動”。傅抱石固然看到了這種危機產生的原因,“不斷的蒙受外國的種種侵略和壓迫,漸漸民族意識的高潮為之減退,實是一個最顯著的事實”,而且他還看到了中國傳統美術與現實之間的距離:“本來是‘採菊東籬下,悠然見南山’的情緒,一旦耳目所接,盡是摩天的洋樓,嗚嗚的汽車,既無東籬可走,也沒有南山可見。假令陶淵明再生今日,他又有何辦法寫出這兩句名詩來呢?”因此,傅抱石注意到民族主義態度的局限:“中華民族的美術,無論哪方面都受極度的打擊,遂令一般美術家彷徨無路,學西洋好?還是學中國的?還是學建築的樣式中西合璧呢?”最後,傅抱石提出了“急不容緩的兩條大道”,提倡工藝教育,建立收藏古代美術品的美術館,通過美術家引導大眾接近固有的民族藝術,團結起來,趕上時代的潮流,“集合在一個目標之下,發揮我中華民族偉大的創造精神,儘量吸收近代的世界的新思想新技術。像漢唐時代融化西域印度的文明一樣,建設中華民族美術燦爛的將來”。(44)

顯而易見,傅抱石對先前反對中西融合的觀念做了全面修正,極力主張中國藝術要借鑒西方美術,以完成中華民族的文藝復興。而1929年的傅抱石曾對當時流行的全盤西化現象表示出極大的反感,激烈地反對中西繪畫的相互交流:“還有大倡中西繪畫結婚的論者,真是笑話!結婚不結婚,現在無從測斷。至於訂婚,恐在三百年以後,我們不妨說近一點”。“所謂‘中’‘西’在繪畫上永遠不能並為一談”,“中國繪畫根本是興奮的,用不着加其他的調劑”(45)。這一前一後的思想變化,是何等明顯!

這種中西融合的觀點,是傅抱石留日以來一直強調、此後堅持一生的觀點,深深地影響了傅抱石以後的美術史研究和美術創作活動,即學習外來藝術是應該的,但必須是融合之,“化”而有之。1937年7月,傅抱石發表〈民國以來國畫之史的觀察〉,對民國初二十六年間的國畫創作從史的角度進行了考察,對傳統的反省,對“現代性”的思考,表示出他的憂患意識。他對吳昌碩(1844-1927)、齊白石(1864-1957)、溥儒(1896-1963)、張大千(1899-1983)、胡佩衡(1892-1965)、高劍父(1879-1951)、高奇峰(1889-1933)、陳樹人(1883-1948)、徐悲鴻、劉海粟(1896-1994)、方人定(1901-1975) 等在國畫創作中的成就及其對中國畫向前發展的影響均做了分析。而對中國畫面臨的問題以及如何創新走出困境,傅抱石也做了有益的探討,並對當時中國畫守舊的現狀,提出了尖銳的批評:“祇有公式的陳習,沒有自我的抒寫”,既無“性靈”,又無“筆墨”,更無“現代性”,“中國繪畫,無論如何是改進的急迫需要”。他最後對當時的繪畫發展做了相關分析:“民國以來,無論花鳥山水 [⋯⋯] 還是因襲前期的傳統,儘管有極精的作品,然不能說中國畫有了進步。”最後傅抱石明確宣稱:“時代是前進的,中國畫呢?西洋化也好,印度化也好,日本化也好,在尋求出路的時候,不妨多方走走,祇有服從順應的,才是落伍。”(46)

很顯然,這種開放的學術觀念對傅抱石從事學術研究是十分重要的。它不僅改變傅抱石原先狹隘的民族主義觀念,也深刻影響着他的中國美術史觀的形成,並進而培養了一個美術史學家所必須擁有的不偏不倚的學術精神。早年初顯的理論意識經過嚴格的專業訓練,傅抱石的學術研究逐漸走向更加成熟。

當然,傅抱石這種思維方式、審美趣味和美術史觀上的個人轉變也獲得了一種橫向比較視野下的參照意義,“即它與堅守文人畫價值傳統和深受西方學術觀念影響的研究著作在治學方法及藝術觀上有何不同”,不但為人們提供了現代中國美術史學方法類型的多種可能,也有助於還原對傅抱石等人的美術史學思想與其時代審美觀的認識。(47)

譯介日本的中國美術史學成果

從事學術研究,瞭解或引進國外學者的研究成果是必經之路。因此,對相關著作的譯介就變得非常重要。從一定意義上說,翻譯介紹海外有一定代表性的中國美術史學著述,是促進中國美術史學發展的重要前提和必要條件。1920年代,商務印書館先後出版了波西爾著、戴嶽譯《中國美術》,大村西崖著、陳彬龢 (1897-1945) 譯《中國美術史》等,對中國現代美術史學的發展產生了不可低估的作用。綜合而言,1930年代的中國美術史學仍處於起步階段,對海外尤其是日本的美術史研究成果的翻譯和介紹也是當時的一個主要特點。

留學期間,傅抱石一方面專於理論的學習和訓練,另一方面廣泛涉獵日本的各種中國美術史學著作,並發揮精通語言的特長,而後又有選擇地翻譯若干著作或論文,將日本學者的研究成果引薦至中國。這些翻譯成果,是傅抱石作為中國美術史家的一個重要組成部分。所以,他的譯介活動對於中日美術交流和中國美術史學發展是不可忽視的。

通過考察,傅抱石的譯介活動主要集中於留學期間和回國後兩三年時間裡,內容主要有兩類:其一,對工藝、美術技法的編譯;其二,對中國美術史研究成果的翻譯。後因抗日戰爭爆發,中國對日本著作的翻譯也無可避免地受到戰爭和政治的影響,傅抱石的譯介活動基本停止。前後近六年的時間裡,傅抱石編譯著述七部之多,另有論文若干篇。這樣的高產固然與掙稿費

[圖10] 金子清次著、傅抱石編譯《基本圖案學》上海.商務印書館.1936年2月

[圖11] 山形寬著、傅抱石編譯《基本工藝圖案法》長沙.商務印書館.1939年3月

養家餬口有關 (他與商務印書館經理王雲五 (1888-1979) 關係很密切),但這種勤奮寫作更與他想引進日本學術之樹有關。對於這段經歷,傅抱石多年後曾自述,在擔任中央大學教育學院藝術科兼任講師之初,由於課程不多,就拚命寫文章、搞著譯,一則以稿費維持生計,二則以學術探索成功之路。(48)

東渡日本初期,傅抱石利用考察日本工藝之機留意日本工藝美術教育。緣於曾從事中學藝術教育的經歷,傅抱石瞭解中國中等美術教育所面臨的問題,或許這就是所謂的職業敏感性吧!1930年代初,圖案教材的缺乏,在相當程度上束縛着中等美術職業教育的正常展開。為此,傅抱石充分認識到圖案教學的重要性:“夫圖案乃裝飾構成之前驅,僅有圖案,不能畢其使命。故必與一切有容受裝飾可能之物,互相因果、發生至密切之關係,始獲效果。然一切裝飾之構成,因民族、地方、歷史、風俗,甚至個人好尚而各各不同。即同一民族、地方,又以時代而相異。是以圖案為一種最困難之‘活’的科學。偏於自用,固徒見空虛,偏於稗貶,亦未見其可也。”“因吾國所需要者,在明晰賅備,尤以能負圖案真正使命之一種。”(49) 1935年3月,時在江戶的傅抱石精心選擇日本神奈川縣立工業學校圖案科主任金子清次《基本圖案學》[圖10]進行編譯,系統介紹了關於圖案的理論和技法。1936年2月,經職業學校教科書委員會審查通過,作為初高級中學圖畫科職業學校教材由商務印書館出版,後數度再版,為當時的中等美術教學發揮了積極作用,至1947年9月先後再版六次。

1936年11月,已任教於中央大學的傅抱石感於“當今日吾國工藝正求進展之時,此基本知識之修習,實刻不容緩”(50),又根據山形寬在日本手工研究會主辦之夏令講習會之講稿編譯完成《基本工藝圖案法》[圖11],共四章,首述重要之原則,次論器體之組成,再論裝飾,最後附裝飾圖案紋樣。1939年3月,該著由商務印書館出版,後再版多次。正如傅抱石“以饗學者”(51) 之所願,該書對當時中國新興的工藝美術和工藝教育,皆產生了一定的促進作用。由此觀之,傅抱石的這些翻譯工作是出於技法功能之考慮的,以應國內教學、創作現實之需,從而具有相當的實用指導意義。

編譯《木刻的技法》[圖12] ,幾乎也是如此。20世紀前期,魯迅 (1880-1936) 在上海宣導新美術運動,舉辦木刻講習班,號召“為大眾而藝術”。1930年,杭州藝術專科學校成立木刻社團“一八藝社”,從事木刻創作,作品觸及社會現實。翌年,魯迅邀請日本版畫家內山嘉吉吉 (1900-1984) 來上海向美術青年講授木刻技藝。不久,木刻社團如雨後春筍般出現。新木刻運動在思想上廣泛吸收了歐洲版畫特別是麥綏萊勒(1889-1972)、珂勒惠支 (1867-1845) 和蘇聯木刻中的人道主義和革命精神。起初,新木刻運動對於形式語言不太重視,在一部分人看來,重要的是內容,或通過現成的舊形式換上革命的新內容,或借鑒外來版畫,都是創作的途徑。關鍵是思想動員,喚起階級鬥爭和民族解放的意識。後因對象之故,西方美術形式被不斷清理或改造,傳統的民族、民間美術形式被大量利用。1936年11月,江豐 (1910-1982) 等人聯合發起成立上海木刻作者協會,新木刻運動更加興盛。自幼“喜歡玩弄刀鑿,後來曾費過長時期去學木雕”(52)的傅抱石自留學日本後時常往來於上海,自然熟悉這種新興藝術樣式和瞭解上海美術動態。技法書籍的缺乏,是當時新木刻運動所面臨的一大難題。自稱“想編一本關於木刻的書,起意遠在好多年前”(53)的他,有感於國內木刻新興之初最需理論指導的局面,在商務印書館的支持下,遂有“擇適當的翻譯一種,使應現在全國的急需”(54)之想法。1937年4月,傅抱石參考日本多部木刻技法書籍,以中國化的方式編著完成《木刻的技法》,分“版畫的常識”、“木刻的一般技法”、“論西洋木刻法”等內容詳細介紹相關技法,頗具實

[圖12] 傅抱石編著《木刻的技法》長沙.商務印書館.1940年9月

踐指導作用。從內容來看,傅抱石特意介紹了西洋木刻技法,似乎就在表明其編譯活動與當時流行於上海的新木刻運動有着十分密切的關聯。正如他所言:“木刻是大眾性的藝術 [⋯⋯] 中國發明最早,但在今日還是新鮮。[⋯⋯] 新鮮的東西,束縛一定很少,這也許是將來中國木刻復興的原素。[⋯⋯] 我們的繪畫,早就在需要改革,青黃不接而時代又不留人的今朝,我願意推薦這大眾的藝術 —— 木刻,並努力介紹關於它一切的基礎方法。”(55)“今日無量數的大眾,我以為祇有乾乾淨淨的方法,始能滿足他們的渴求。”(56)

《木刻的技法》因抗日戰爭爆發遲至1940年9月出版 (1950年6月、1951年7月先後再版、三版),但就傳播學意義而言,抗日戰爭在一定程度上更助長了其所產生的影響力。此後,木刻家們用刻刀為武器,以便捷的形式、直觀的圖像的藝術創作投入抗敵救亡宣傳。原先分散的木刻社團在武漢組合中華全國木刻界抗敵協會,領導和推動全國木刻界的抗敵宣傳活動,木刻創作成為當時最流行的藝術樣式。陳池瑜的統計表明,木刻技法書籍在1930年代寥寥無幾。(57) 作為出版最早的圖書,《木刻的技法》在如此背景下所產生的傳播意義和學術價值更是非同一般。

以上是傅抱石出於職業和興趣而對日本相關美術技法進行的編譯活動。當然,傅抱石的這類編譯與他的美術史學關係不大。筆者在此花費諸多筆墨,無非是想說明傅抱石早年所從事的著譯活動的歷史意義。也許,傅抱石當年未曾具體想過這一切。至於日本的中國美術史研究成果,如果細細考察,以投師金原省吾為界,傅抱石的譯介工作就思想觀念而言可分為兩種形態。

“中國繪畫至今日,其亦厄年乎?”(58) 受先前傳統文人畫史觀的影響,留學之初的傅抱石一度將學術興趣放在了文人畫上。他年輕時曾研

[圖13] 梅澤和軒著、傅抱石譯《王摩詰》上海.商務印書館.1935年5月

讀過陳師曾、大村西崖合著的《中國文人畫之研究》,深深地被其所吸引,並激發了思想上的共鳴,提出了“研究中國繪畫的三大要素:人品、學問、天才。(59) 抵日後,傅抱石認真研讀過田中豐藏《南畫新論》、瀧精一《文人畫概論》、梅澤和軒《南宗畫祖王摩詰》等論文或著作。他服膺瀧精一、大村西崖肯定、復興文人畫的理論,並促使其產生相應的翻譯設想。

研究文人畫自然繞不過作為文人畫鼻祖的王維。在傅抱石看來,理解王維對全面考察文人畫顯然具有促進作用。1933年10月,時在東京的傅抱石翻譯了梅澤和軒的《南宗畫祖王摩詰》,凡六章,詳細介紹了初唐畫壇狀況,對王維之山水、人物、花鳥畫及其畫論作了深入探討,兼論北畫、南畫之分野,最後附王維生平年表。時至今日,《南宗畫祖王摩詰》幾乎失去了它的意義。但就學術史而言,它是20世紀王維研究的第一部著作,無論對日本還是對中國,其學術價值自不待言。正如第一章所述,自從國畫討論以來,文人畫受到種種質疑和責難。所以,傅抱石翻譯梅澤和軒的《南宗畫祖王摩詰》對仍處於激烈爭論之中的1930年代中國畫壇和美術史界,其作用是可以預見的。如果探究其翻譯起因,傅抱石的內心深處仍隱約閃爍着相當的民族主義情緒:“外人拾得一鱗半爪,必反覆探討,昌之世界,詡為己有,無上榮耀。我漢族同胞,則抱殘守闕,恐尚不得其人!”(60) 身在日本的傅抱石與其撰述《中國繪畫變遷史綱》時的心態如此接近。不同的是,他此時面對日本的中國美術史學所取得的成果,已然產生了危機意識。“書中論畫諸章,所見允稱洽當。王摩詰,固我國家喻戶曉之詩人畫家,作品非絕不可尋,則是書必可供潛心者之一助也。”(61)《王摩詰》[圖13] 自1935年商務印書館出版後得到了一定的關注,在一定程度上促進了後來文人畫和南北宗論研究的展開,同時也引來了研究者的批評,譬如朱傑勤曾云:“近在坊間,見日人某有《王摩詰》一書,手披數過,了無異人處,惟插圖多耳!”(62) 後來,

[圖14] 金原省吾《唐代之繪畫》手稿1929年3月.南京博物院藏

[圖15] 金原省吾《宋代之繪畫》手稿1930年11月.南京博物院藏

傅抱石又翻譯了瀧精一《文人畫概論》,1937年6月發表於《文化建設》第3卷第9期,成為其譯介日本文人畫研究成果的延伸。

在專業者的眼裡,翻譯作為一種跨文化的交流活動,具有很強的目的性,這裡必然涉及“為甚麼翻譯”的根本問題。對於翻譯者而言,祇有明確“為甚麼翻譯”,才能解決“翻譯甚麼”的選擇。這兩個問題一旦明確,如何翻譯便在原則上得到解決。所以,翻譯動機對其選擇甚麼文本來譯,採取怎樣的策略來進行翻譯,具有直接的決定作用。(63) 所以說,翻譯意圖決定文本選擇,目的論對翻譯而言就是前瞻的態度,至於語言的表達也變成相對容易的事情了,正如傅抱石自己所言“儘量的中國化”(64),如此譯文在完成譯語情景中符合參與者的意願和受眾的接受心理。傅抱石選擇梅澤和軒的《南宗畫祖王摩詰》、瀧精一的《文人畫概論》進行翻譯,顯然是為他早年信奉的繪畫美學理念所支配。所以,在翻譯過程中,傅抱石並不是純粹的照搬原文,對材料的裁剪顯示出自己的眼光和目的。“原書有多處不關本恉失實之言,譯者均刪而未錄。但‘南宗畫風,獨揚日本’,語雖狂妄,而不為過。幸覽者察焉!”(65) 他想通過自己的翻譯為國內持續數年的文人畫討論運動提供有益的參考文本,並為他所尊崇的觀念提供依據。—— 當然,這種目的意識,時時貫穿於傅抱石所有的譯介中。—— 由此可見,傅抱石在對日本史學成果的譯介中體現出一種學術史視野下整合的建構策略。

對於這些翻譯成果,我們不能孤立視之。否則,就未必能準確顯現其價值和意義。如果我們採取學術史的立場,充分瞭解1930年代中國美術史學動態,就會輕易明白其所蘊涵的學術意義。

[圖16] 金原省吾著、傅抱石譯《唐宋之繪畫》上海.商務印書館.1935年2月

當時,由陳師曾宣導起來文人畫討論,南北宗研究方興未艾,但仍缺乏有深度的力作,而王維繪畫研究更是無從談起。1936年,以考據為專長的童書業 (1908-1968) 在《北京考古學社社刊》第4期發表〈中國山水畫南北分宗說辯偽〉,在深入考證歷代畫論著作和大量典籍的基礎上,着力批判南北宗說是明末莫是龍、董其昌等出於宗派目的而偽造的畫史。文章刊發後,在學術界引起極大的反響,啟功(1912-2005)、俞劍華、滕固等人參與討論。顯然,我們將瀧精一的《文人畫概論》譯文置於文人畫研究的歷史序列中,便能凸顯出其隱含的價值。特別是《王摩詰》,開啟了中國王維研究的先聲,其意義顯而易見。

作為20世紀上半葉留學日本唯一學習中國美術史的學者,傅抱石憑着對中日文化具有一種開放意識譯介日本研究成果,充分體現了其對中國美術史學發展敏銳而準確的判斷力。與其自己慣用的語言風格一樣,他的譯本灑脫自然、平易優美,可讀性甚強。

師從金原省吾後,由於研讀導師的著作,傅抱石深深為導師的學術和人品所折服,故將翻譯目標投注於導師的著作,一如他自云:“曾晤各方面之名流、學者,無不以先生之偉大之學問、親愛之精神,努力宣傳。”(66)

傅抱石投師之初,金原省吾剛剛完成新作《唐代之繪畫》[圖14]、《宋代之繪畫》[圖15],還未及正式出版。1934年5月14日,傅抱石登門請教於金原省吾,談話間向導師提出了翻譯計劃。6月20日,傅抱石以充沛的精力迅速譯成合為一冊《唐宋之繪畫》。(67) 半年後,《唐宋之繪畫》 [圖16] 由商務印書館出版,幾乎與商務院書館出版的日文版同時。關於翻譯的初衷,傅抱石在“譯者序”中說得十分明白:

夫唐宋二代為中國繪畫史上一大轉期。言畫體,則有南北宗之分流;言畫學,則有王維(〈山水訣〉一篇雖偽而仍宋人之作)、荊浩、韓拙之論著;言畫法,則有“吳裝”、“金碧”、“水墨”之發生。故非列舉家數,詳居里姓字,便能盡之。(68)

由此,我們從中發現傅抱石從事譯介工作一以貫之的思想觀念。至於《唐宋之繪畫》內容、特點和學術價值,傅抱石也有專門敍述:

先生此書,不在梳剔唐宋繪畫之痕跡,而在研究唐宋代表作家之基因及發生。價值在此,重要亦在此。吾國言唐宋者不少,然皆從某作家某集團(畫院之類)出發,分佈於時代之外廓。先生則以“色”、“線”、“墨”三事,論其流變,詳其蘊蓄,析其作品,道其影響,吾人一讀唐宋時代之畫壇及作家之所以形成,不難籀出一最明確之系統,而資元、明、清三代探索之大助。並是不明,則不失之

[圖17] 滕固《唐宋繪畫史》上海.神州國光社.1933年5月

[圖18] 石田幹之助著 傅抱石譯〈郎世寧傳考略〉《國聞週報》第十三卷三十二、三十三期.1936年

空虛,便失之作偽。此譯者雖在讀書尚虞不給之時,而蔔畫夜譯之也。(69)

《唐宋之繪畫》是由日本學者完成的一部繪畫斷代史。之前的1933年,在中國,曾留學日本、德國的滕固 (1904-1941) 在商務印書館出版了《唐宋繪畫史》[圖17],以美學的、思辨式的風格學方法對唐宋繪畫進行了合理的闡述。該書凡八章,前五章敍述前史及初唐、盛唐之歷史的意義及作家、盛唐以後、五代及宋代前期,後三章依風格形式分作士大夫畫之錯綜的發展、宋代翰林圖畫院述略和館閣畫家及其他。滕固力圖表明“在繪畫的全史上,是整整地指出中世時期的生長和圓滿”(70)、“中世時代繪畫風格的發生轉換而不被朝代所囿”(71)的思想,對中國美術史學方法論具有開拓性的意義。而且,滕固對南北宗論、文人畫正宗論作了有力批判,成為《唐宋繪畫史》的重要觀點和主要內容。

正因中國學者有如此之舉動,《唐宋之繪畫》出版後,即刻引起了研究者的關注,一如傅抱石所言:“先生之大名,可遍中華矣。”(72)1935年10月19日,回到南京、已無力再留學的傅抱石致信金原省吾有云:

北支有力的報紙《大公報》藝術副刊有一論文,對於《唐宋之繪畫》有批評,分兩週刊畢,晚祇有一期,今奉上。若先生有意見,請告知,晚可譯為中文發表。先生之大名,今在中國藝術界,可謂人人皆知,晚不勝光榮也。(73)

當然,傅抱石對導師金原省吾其人其學在中國的傳播是不遺餘力的。“生在上海、南京各處,對於先生高深之學理,無不詳細申說,故中華友人皆望生能長期向先生研究,此亦生之願望也。”(74) 出於“必可補助中華畫家也”(75) 的願望,傅抱石在譯完《唐宋之繪畫》後便有如下翻譯計劃:

一、線之研究;二、東洋美學;三、謝赫 (就《支那上代畫論》謝赫篇摘譯)。(76)

然而抑或時間和精力的關係,傅抱石並沒有完成如此宏大的構想,而僅翻譯完成了金原省吾《東洋美術論》第一章〈中國國民性與藝術思潮〉,1935年9月發表於《文化建設》第1卷第12期。〈中國國民性與藝術思潮〉對深刻影響國民性的七個最重要的美學觀念 —— 天、老、無、明、中、隱、淡,逐一詳細闡述、分析,並與中西繪畫差異相印證。這種從中國審美的最深刻最本質的“國民性”出發對傳統“藝術思潮”的研究,可視為研究中國古代美學思想的專論。這篇比較東西方繪畫思想的思辨性論文在中國的發表,無疑啟發了中國研究者的思考。

不得不補充的是,以往研究者一直將〈中國國民性與藝術思潮〉視為傅抱石理論研究的經典之作,王魯湘、許祖良、譚紅、夏普、林木等枉費許多筆墨以此解釋傅氏美術思想 (77),實乃錯誤。陳振濂曾根據研究推測:“以傅抱石當時的研究功力,他獨立探討這些落腳到美術但帶有濃郁的哲學的、文化的抽象概念的內涵,恐怕還難以勝任。”(78) 為此,筆者曾寫專文作過考辨,以正視聽,並提醒研究者避免同一錯誤。(79)

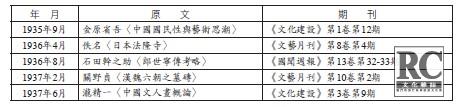

[表3] 傅抱石譯文一覽表

最後得述及一下傅抱石所編譯的《明末民族藝人傳》。抗戰爆發後,隨中央文化事業委員會撤退至安徽宣城的傅抱石“深感諸名賢偉大之民族精神,實我國數千年來所賴以維繫之原素。[⋯⋯]欲以行事先藝術,完全以民族性為主”(80),於1937年11月根據山本悌二郎、紀成虎一合著的《宋元明清書畫名賢詳傳》頗合時宜地加以編譯完成《明末民族藝人傳》,羅列明亡後身為遺民而不與清廷合作的畫家,其中遁入空門的石濤等均身居其列。書前郭沫若序格外重申:

夫崇禎甲申前後,為異族蹂躪中土一大樞機,明祚之亡,其痛源何在?見仁見智,雖各不同,而北京破後,直至清順治初期,若干書畫家在異族宰割下之所表現,竊以為實有不容忽視者,如文湛持兄弟、黃石齋夫婦、史道鄰、傅青主乃至八大、石濤諸名賢,或起義抗敵,或不屈殉國,其人忠貞壯烈,固足垂千古而無愧,其事可歌可泣,一言一行,尤堪後世法也。[⋯⋯] 茲民族危難,不減當年,抗戰建國,責在我輩。(81)

1939年5月,《明末民族藝人傳》在日軍戰機狂轟陪都重慶的炸彈聲中由商務印書館出版了。在抗日戰爭的歷史語境中,譯自日人的《明末民族藝人傳》竟能激發國人抗日的戰鬥熱情,極具諷刺意味。為此,我們似乎又可回到傅抱石從事譯介的動機和目的。簡而言之,傅抱石的一系列譯著都可歸納為“經世致用”。

綜上考察,傅抱石對日本的中國美術史學成果的譯介主要傾向於個案研究,而有別於1920年代一般的通史引入翻譯,這對相關專題的深化顯然具有促進作用。傅抱石身處日本,以比較的眼光辨明當前中國美術史學之所需。他的一系列舉

傳抱石贈金原省吾子照片

動向學術界宣傳了一個很普通的真理:從事學術交流,引進學術成果,一則完全掌握日語著述閱讀能力,二則必須瞭解史學發展動態。這是作為一個睿智的美術史學家所必須具備的基本修養和學識。

作為1930年代美術史翻譯的重要成果,傅抱石的這些譯作,對日本美術史觀和方法論的傳入起到了推波助瀾的作用,同時對促進中國美術史學的發展是不容低估的。學術無國界,研究者可以藉此從多角度對中日美術史學進行比較,在比較中進一步確認中國美術史學的發展方向。由此,中國美術史學可以在中日文化交流中融會西學,逐漸確立學科發展框架,以一種不同於中國傳統的方式在新的框架中不斷充實和發展。或許,這就是在時隔半個多世紀之後,以學術史的立場去對待這些翻譯成果所應有的評價。

【註】

(1) 參閱萬新華:〈關於傅抱石早年經歷的若干細節〉,北京:《中國書畫》2009年,第6期,頁76-77。

(2) 李松:〈最後摘的果子總更成熟些 —— 訪問傅抱石筆錄〉,《中國畫研究》編輯部編:《中國畫研究》第8 期“ 傅抱石研究專集” , 北京: 人民美術出版社,1994年,頁255。

(3) 傅益瑤:〈永恆的友誼 —— 記父親與金原省吾先生的親情〉,《中國畫研究》總第8期,頁313。

(4)1929年,滕固留學德國,攻讀藝術史,師從柏林國立博物館東洋部長奧特·居邁爾教授、柏林大學美術史研究室主任阿爾貝托·布利格曼教授、考古學研究室主任哈爾特·羅丹華爾特教授等,開始了唐宋時代繪畫研究,並提出了他的學位論文〈唐宋時代中國畫論〉,1932年7月,滕固獲得柏林大學哲學博士學位,在中國確實引起不小的震動,同年9月《藝術旬刊》第1卷第2期刊發〈滕固在普魯士得美術史博士學位〉報導,其中謂:柏林大學考美術史考古學學位本甚謹嚴,彼邦學者少者五六年,多者十餘年尚在候選,而滕博士竟以二三年之功獲得之,且中國人得此學位者自滕博士始,實為國際無上之榮譽 (沈寧:〈滕固藝術年表〉,《滕固藝術文集》,上海:上海人民美術出版社,2003年,頁420-421)。

(5) 蕭芬琪:〈傅抱石與屈原〉,傅抱石紀念館編:《其命維新 —— 傅抱石百年誕辰紀念文集》,鄭州:河南美術出版社,2004年,頁175。

(6) 參見張國英:《傅抱石研究》,臺北:臺北市立美術館,1991年,頁146-171。

(7) 傅抱石1962年4月10日接受訪問時自述,李松〈最後摘的果子總更成熟些 —— 訪問傅抱石筆錄〉,《中國畫研究》總第8期,頁251。

(8) (9) 晉介辰:〈費諾羅沙和岡倉天心 —— 開啟近代日本“中國美術史”研究的先驅〉,臺北:《故宮文物月刊》第22卷第11期,2005年2月,頁78。

(10) 陳振濂:《近代中日繪畫交流史比較研究》,合肥:安徽美術出版社,2000年,頁279。

(11) (12) 古原宏伸:〈日本近八十年來的中國繪畫史研究〉,杭州:《新美術》1994年第1期,頁69;頁68。

(13) 晉介辰:〈大村西崖 —— 對中國美術史研究影響最鉅的日本學者〉,臺北:《故宮文物月刊》第22卷第11期,2005年5月,頁95。

(14) 陳振濂:《近代中日繪畫交流史比較研究》,頁284。

(15) 參閱劉曉路:〈日本的中國美木研究和大村西崖〉,北京:《美術觀察》2001年第7期,頁53-57。

(16) 陳振濂:《近代中日繪畫交流史比較研究》,頁272。

(17) 傅抱石:〈介紹東方畫論之權威者:金原省吾先生〉,上海:《商務印書館出版週刊》新第125期,1935年2月,頁13。

(18) (19) 陳振濂:《近代中日繪畫交流史比較研究》,頁317;頁297-298。

(20) 陳振濂:〈金原省吾:劃時代的線條研究〉,《維新:近代日本藝術觀念的變遷 —— 近代中日藝術史實比較研究》,杭州:浙江古籍出版社,2006年10月,頁374-375.

(21) 傅抱石:〈介紹東方畫論之權威者:金原省吾先生〉,上海:《商務印書館出版週刊》新第125期,1935年2月,頁13。

(22) 金原省吾1934年3月30日日記,〈永恆的友誼 —— 記父親與金原省吾先生的親情〉,《中國畫研究》總第8期,頁315。

(23) 金原省吾1934年5月14日日記,〈永恆的友誼 —— 記父親與金原省吾先生的親情〉,《中國畫研究》總第8期,頁315。

(24) 金原省吾1935年1月11日日記,〈永恆的友誼 —— 記父親與金原省吾先生的親情〉,《中國畫研究》總第8期,頁118。

(25) 金原省吾1934年3月30日日記,〈永恆的友誼 —— 記父親與金原省吾先生的親情〉,《中國畫研究》總第8期,頁315。

(26) 傅抱石:〈介紹東方畫論之權威者:金原省吾先生〉,上海:《商務印書館出版週刊》新第125期,1935年,頁13。

(27) 金原省吾著、傅抱石譯:《唐宋之繪畫》,〈金原省吾序〉,上海:商務印書館,1935年,頁1。

(28) 傅益瑤:〈永恆的友誼 —— 記父親與金原省吾先生的親情〉,《中國畫研究》總第8期,頁316。

(29) (30) 傅抱石1934年8月15日致金原省吾函,葉宗鎬:《傅抱石年譜》,上海:上海古籍出版社,2004年,頁20。

(31) 參閱傅益瑤:〈永恆的友誼 —— 記父親與金原省吾先生的親情》,《中國畫研究》總第8期,頁319-322。

(32) 傅抱石1935年1月30日致金原省吾函,《傅抱石年譜》,頁25。

(33) 金原省吾1934年12月17日日記,〈永恆的友誼 —— 記父親與金原省吾先生的親情〉,《中國畫研究》總第8期,頁316。這裡的四、五月前,時為7月間,傅抱石在上海,與商務印書館接洽過出版事宜。當時沒有得到允諾,筆者猜測出版方曾提出要求,《中國繪畫理論》當由金原省吾校閱後,方能出版,這在一定程度上也說明金原省吾的學術影響力。後傅抱石9月回到日本後,經導師審閱後,作敘例後交稿。

(34) 傅抱石1936年4月22日致金原省吾函,《傅抱石年譜》,頁34。

(35) 傅抱石1947年6月19日致金原省吾函,《傅抱石年譜》,頁122。

(36)傅抱石:〈中國古代繪畫概論〉,葉宗鎬編:《傅抱石美術文集》,上海:上海古籍出版社,2003年,頁212。

(37) 陳振濂:《近代中日繪畫交流史比較研究》,頁264。

(38)對此,傅抱石在1947年6月19日致導師金原省吾的信中也引以為豪:石數年來,關於畫史畫論之研究,著有多種稿本。其中關於“顧愷之遺文之研究”及“石濤和尚之研究”,幸各有適度之結果,望將來有機會奉正也 (葉宗鎬:《傅抱石年譜》,頁122)。

(39) 關於傅抱石與郭沫若的交往,參閱郭平英:〈交相輝映詩畫魂 —— 記郭沫若與傅抱石的友誼〉,北京:《新文化史料》1999年第6期,頁58-62、69。

(40) 劉曉路:《20世紀日本美術》,北京:文化藝術出版社,2003年,頁4。

(41) 張國英:《傅抱石研究》,頁154。

(42) 傅抱石:《中國繪畫變遷史綱》,上海:上海古籍出版社,1998年,頁8。

(43) 陳振濂:《近代中日繪畫交流史比較研究》,頁253。

(44) 此段文字所有引文均出自傅抱石:〈中華民族美術之展望與建設〉,《傅抱石美術文集》,頁65-77。

(45) 傅抱石:《中國繪畫變遷史綱》,頁8。

(46) 此段文字所有引文均出自傅抱石:〈民國以來國畫之史的考察〉,《傅抱石美術文集》,頁138-143。

(47) 于洋:〈觀念的堅守與拓進 —— 從傅抱石、陳師曾與滕固的美術史學思想看中國近現代藝術史論的民族特性〉,《藝術學》編委會編:《藝術門徑:分類的研究》(《藝術學》第3卷第2輯),上海:學林出版社,2006年5月,頁88。

(48) 傅抱石:〈關於“胡風反革命集團材料的學習”個人書面總結〉,1955年8月22日,頁1;傅抱石:〈搞臭資產階級個人主義思想學習自我檢查〉,1958年6月,頁18。江蘇省檔案館藏“傅抱石檔案”,編號2516。

(49) 傅抱石編譯:《基本圖案學》,〈序〉,上海:商務印書館,1936年,頁1。

(50) 傅抱石編譯:《基本工藝圖案法》,〈凡例〉,武漢:商務印書館,1939年,頁1。

(51) 傅抱石編譯:《基本工藝圖案法》,頁1。

(52) (53) (54) (55) (56) 傅抱石:〈《木刻的技法》緒論〉,《傅抱石美術文集》,頁135;頁135;頁135;頁137;頁135。

(57) 陳池瑜:《中國現代美術學史》,哈爾濱:黑龍江美術出版社,2000年,頁337。

(58) 梅澤和軒著、傅抱石譯:《王摩詰》,〈譯者序〉,上海:商務印書館,1935年5月,頁1。

(59) 傅抱石:《中國繪畫變遷史綱》,頁10。

(60) (61) 梅澤和軒著、傅抱石譯:《王摩詰》,〈譯者序〉,頁1。

(62) 朱傑勤:〈中國美術史之研究〉,《現代中國》第1卷第7期,1938年,收錄於《文學藝術史》,桂林:廣西師範大學出版社,2011年,頁481。

(63) 參閱許鈞:《翻譯論》,武漢:湖北教育出版社,2003年,頁224。

(64) 傅抱石:〈《木刻的技法》緒論〉,《傅抱石美術文集》,頁135。

(65) 梅澤和軒著、傅抱石譯:《王摩詰》,〈譯者序〉,頁1。

(66) 傅抱石1934年8月15日致金原省吾信,《傅抱石年譜》,頁20。

(67) 1934年6月17日,金原省吾為傅抱石譯著題簽、作序,謂:“就中國之研究,譯為中國之文字,余極欣悅,而又出自好學之君之手,其欣喜益無量矣。此余所以進而記一言於君之譯書之卷頭也。”(葉宗鎬:《傅抱石年譜》,頁18) 而後,金原省吾將《唐代之繪畫》、《宋代之繪畫》日文手稿贈予傅抱石,以示紀念。2007年1月,該手稿由傅抱石子女捐贈入藏南京博物院,成為一件見證中日文化交流的珍貴文物。

(68) (69) 傅抱石:〈介紹東方畫論之權威者:金原省吾先生〉,上海:《商務印書館出版週刊》新第125期,1935年2月,頁13。

(70) 滕固:《唐宋繪畫史》,上海:神州國光社,1933年,頁9。

(71) 滕固:《唐宋繪畫史》,頁7。

(72) 傅抱石1934年3月27日致金原省吾信,《傅抱石年譜》,頁19。

(73) 原為日文,傅蓋玉譯。金原省吾收信後於10月25日記中有簡要記載,〈永恆的友誼 —— 記父親與金原省吾先生的親情〉,《中國畫研究》總第8期,頁322-323。

(74) (75) 傅抱石1934年3月27日致金原省吾信,《傅抱石年譜》,頁19。

(76) 傅抱石1934年8月15日致金原省吾信,《傅抱石年譜》,頁20。

(77) 王魯湘:〈天風海雨嘯抱石 —— 傅抱石的繪畫精神〉,《中國畫研究》總第8期,頁105-108;許祖良:〈略論傅抱石的美術理論地位〉,江蘇省美術館主編:《世紀之交 —— 美術回眸與展望》,鄭州:文心出版社,1999年,頁129;譚紅:〈由線至面的中國畫圖式革命 —— 論傅抱石的山水畫藝術〉,《其命唯新 —— 傅抱石百年誕辰紀念文集》,頁195;夏普:〈抱石皴縱論〉,《其命維新 —— 傅抱石百年誕辰紀念文集》,頁213;林木:《傅抱石評傳》,臺北:羲之堂文化出版事業有限公司,2004年12月,頁38-40。有必要補充的是,王魯湘〈天風海雨嘯抱石 —— 傅抱石的繪畫精神〉一文於2011年2月再次發表於《中國美術》總第5期,依然沒有對此作必要的修正,實在令人歎息 (頁96-98)。

(78) 陳振濂:《近代中日繪畫交流史比較研究》,頁254-255。

(79) 萬新華:〈關於當前傅抱石研究的幾處勘誤〉,合肥:《書畫世界》2007年第4期,頁72。

(80) 傅抱石:《明末民族藝人傳》,〈自序〉,長沙:商務印書館,1939年,頁1。

(81) 傅抱石: 《明末民族藝人傳》, 〈郭沫若序〉,頁1 - 2 。

* 萬新華,現任南京博物院藝術研究所副所長、副研究員,主要從事中國美術史研究,著有《柯九思》、《藝術中的傳播》、《舍形悅影》、《傅抱石藝術研究》、《聖地韶光:20世紀中期中國畫之韶山圖像》等。