科斯特(G. L. Koster)著╱郭頤頓譯

摩鹿加歷史史料

對有志於研究16及17世紀摩鹿加群島 (the Moluccas) 歷史的人來說,史料所倖甚豐。首先有瓦特瑪 (Varthema,又譯沃爾泰瑪、瓦瑟瑪)的遊記,皮萊資 (Tomé Pires,又譯皮雷斯) 的《東方志》(Suma Oriental),安東尼奧·皮伽費塔 (Antonio Pigafetta) 在伴隨麥哲倫 (Fernão Magalhães) 作首次環球航行 (1519-1521) 時所記的日記,以及馬克西米蘭·特蘭西爾伐尼亞(Maximilianus Transsylvanus) 根據對跟隨麥哲倫進行該次遠航活着返回西班牙的倖存水手的採訪而重構的該地區信息。

利用口述傳統並更加尊重文化差異的,尚有曾任特納特 (Ternate) 葡國要塞總督兼兵頭的安東尼奧·加爾旺 (António Galvão, 1536-1539) 以及後來同樣任職該地的加布里埃爾·里貝羅 (Gabriel Rebelo, 1539-1570) 的摩鹿加論述。服務於印度達十年之久並可能出訪過摩鹿加的編年史家卡士塔涅達(Fernão Lopes de Castanheda),在其記述葡萄牙之發現及對印度之征服的史書 (1551)中,運用來自船長及軍官的資訊,對該地區進行了描述。

得以接觸里斯本檔案館密件(包括對首次環球航行的描述、瓦特瑪的遊記及加爾旺的論述)的宮廷史學家巴羅斯 (João de Barros,又譯巴洛斯),在其《亞洲》(Da Asia,第一卷於1526年問世) 一書中,描述了摩鹿加群島。《亞洲》的續寫者,也都這樣做過。首先是果阿 (Goa) 檔案館館長迪奧戈·德·科托 (Diogo de Couto, 1594),除其他資料外,他還可以接觸到里貝羅的著述;其次是後來同樣被任命為果阿檔案館館長的安東尼奧·樸加羅 (António Bocarro,又譯菩卡羅、博卡羅,1631),他續寫了《亞洲》的最後十年(1612-1617)。

西班牙語史料同樣極為豐富,如存於塞維利亞西印度群島檔案館 (the Archivo General de Indias in Seville) 的報告與信劄,又如16世紀及17世紀初先後由安德列斯·德·烏爾達內塔 (Andresde Urdaneta)、岡札羅·費爾南德斯·德·奧維多(Gonzalo Fernandez de Oviedo)、法蘭西斯科·洛佩斯·德·高馬拉 (Francisco Lopez de Gomara) 及方濟各神甫洛倫佐·佩雷斯 (Lorenzo Peres) 撰寫的大部頭史書,以及巴托洛美·萊昂納多·德·阿根索拉 (Bartolomé Leonardo de Argensola,1606) 對西班牙征服摩鹿加的記述。

由於葡萄牙人到達摩鹿加群島後,不僅試圖支配丁香貿易,還希望遏制伊斯蘭化的上昇勢頭,因此他們花了很大的精力使當地人基督化,

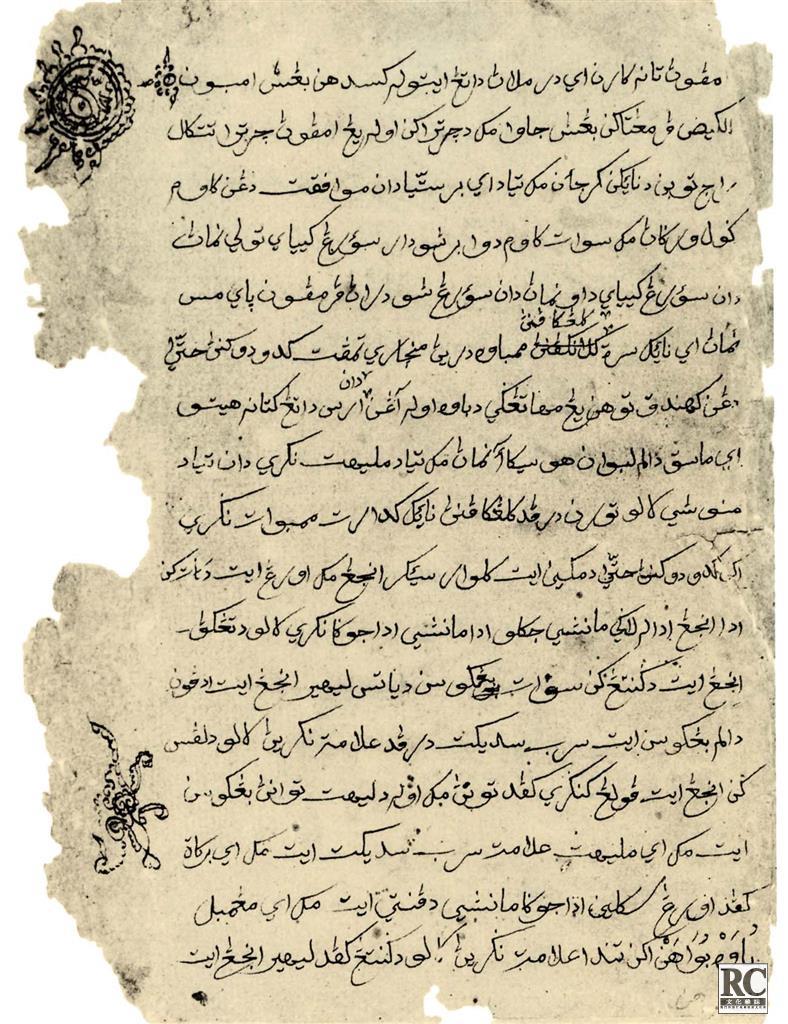

編號為 Cod.Or.5448 的手稿之一頁。見《七村國史》,漢斯·斯特拉維斯、克里斯·范·弗拉森及讓·范·德爾·普騰編,烏德勒支:Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, 2002年。

所以我們也有耶穌會神甫撰寫的數量豐富的報告及信函,其中包括1546年7月至1547年6月在摩鹿加群島傳教的聖方濟各·沙勿略 (Saint Francis Xavier) 的書信。

有關摩鹿加的史料,除了葡萄牙語和西班牙語的之外,還有許多荷蘭語的,首先便是林斯霍滕 (Jan Huygen van Linschoten,又譯林斯荷登、林蘇荷頓) 16世紀講述該地區的《東印度水路志》(Itinerario)。該書是其任果阿主教秘書時設法收集各種資料之後撰寫的。就17乃至18世紀而言,荷語史料主要包括存於海牙 (The Hague) 國家檔案館內的荷蘭東印度公司的官方記錄。(1)

最後,特別值得一提的是德裔荷蘭東印度公司官員格奧爾格·郎弗安斯(Georg Rumphius)。他從1654年至1702年去世為止,一直在安汶島 (Ambon) 工作,並用漂亮的荷蘭語寫出了幾部內容翔實、研究精到的專著,論述安汶及周邊地區的地理、民族、植物及歷史。1686至1695年及1707至1715年在安汶傳教並繼承了郎弗安斯的手稿及圖書室的法連太因神甫 (François Valentijn),在自己描述摩鹿加群島的《新舊東印度志》(Old and New East Indies,1724-1726年間出版)中,使用了前者的材料,並抄襲了前者的作品。(2)

一部珍貴地方史料的出版

在如此豐富的史料叢中,令研究人員扼腕嘆息的,是可以為該地區歷史提供非歐洲觀點的當代地方研究的缺失。這類文本的一個稀罕的例子,便是《七村國史》(Hikayat Tanah Hitu)。這本書的荷蘭語版本,經過詳盡研究,最近由漢斯·斯特拉維斯 (Hans Stravers)、克里斯·范·弗拉森 (Chris van Fraassen) 及讓·范·德爾·普騰 (Jan van der Putten) 出版。(3)

七村國16世紀初建於安汶島北,原本是七個 (hitu) 新近皈依伊斯蘭教的村落聯盟。其締造者賈米魯 (Jamilu),乃開國並對其實行聯合治理的四個移民團體中最年長的領袖。《國史》講述的歷史,從七村建國始,到荷蘭東印度公司迫使其滅亡止。荷蘭人結束了其丁香種植及貿易國的獨立地位。

據三位編者稱,《國史》由賈米魯的曾孫、伊瑪目 (教長) (司伐) 李嘉理 ([Sifa]rijali,約1590年生) 於1647至1653年流亡望加錫 (Macassar) 期間所著。為了擺脫荷蘭人的魔掌,李嘉理逃到望加錫,希望在該王國 —— 馬來﹣印尼群島中最後一個仍可與強大的東印度公司抗衡之國 —— 尋求光復七村國的力量。受當地主人 —— 望加錫攝政王卡拉恩·帕廷加羅昂 (Karaeng Pattingaloang) —— 的激勵,他完成了此書。卡拉恩·帕廷加羅昂以擁有一個藏有西方學術著作、地圖及地球儀的圖書室著稱,此外他還精通數國語言,葡語尤其說得流利。(4)

根據三位編者對《國史》各種抄本(荷蘭東印度公司繳獲的戰利品)的重構,郎弗安斯擁有一份手稿,並將其用於他的《安汶概況》(Description of the Land of Ambon)及《安汶史》(History of Ambon) 中。法連太因也有一本《國史》手稿,它不是從郎弗安斯那裡繼承的,便是通過其它途徑獲得的。然而不幸的是,這兩部手稿的下落,以後便一直無法確定。

20世紀20年代,有位叫簡森 (H.J.Jansen) 的殖民地官員,將當時流行於七村北海岸的各種《國史》手稿 (均為依據賽特 [Seit] 攝政王手中原件謄寫的抄本)拼接成文。這一重構文本,如今藏於萊頓大學圖書館東方手稿部,編號為:Cod.Or.8756。通過向當地群衆朗讀,簡森將其重構的《國史》文本公諸於世,並以連載方式,在安汶一家馬來語報紙上發表。

1906年,一份來自北安汶西拉村 (village of Hila) 的《國史》抄本,在已故代爾夫特東印度學院 (East-Indies Institute at Delft) 紐曼 (G.K.Niemann) 教授的遺物中被人發現。該抄本在萊頓大學東方手稿部的編號為:Cod. Or. 5448。在1921年編製的萊頓馬來族及米囊加保族手稿補充目錄中,范·隆科爾 (Van Ronkel) 並未將其看作

摩鹿加島圖 皮特魯斯·普蘭修 (Petrus Planciu) 繪,1598年。

是李嘉理的《國史》手稿,而是視其為殘缺的、文筆拙劣的摩鹿加編年史。

1977年,馬努薩馬 (Z.J.Manusama) 在其論述七村國歷史及社會結構的萊頓大學博士論文中,將馬來語《國史》(西拉抄本,編號 Cod.Or.5448) 完整地譯為荷蘭語並於荷蘭出版,從而使《國史》更容易為人閱讀。(5) 與馬努薩馬的版本一樣,由三位編者出版的新版本也是以西拉抄本 (編號 Cod.Or.5448) 為藍本的。他們希望以這種方式盡可能接近李嘉理在望加錫撰寫的《國史》原本。

誠如他們指出的,根據多個標準(浮水印、防僞標識、持有人努薩塔皮 [Nusatapi,即李嘉理之叔/伯]的名字),西拉抄本可追溯到17世紀中葉。而賽特抄本,他們認為,根據其中的宗譜資訊,可以斷定是18世紀初抄錄的。他們認為,1660至1670年在西拉工作並與努薩塔皮相交甚厚的郎弗安斯,可能將手稿(或許是更老的原件抄本)帶到安汶,後來又傳給了法連太因和紐曼。(6)

《國史》的結構及引言概述

李嘉理《七村國史》的新版本由兩部分組成。其主要部分是李嘉理馬來本的註釋及荷蘭語譯文。這一文本加譯文之前,是引言部分,為讀者提供了必要的文獻學、文學、語言學及史學知識,以便他們理解《國史》內容,並且闡釋了作者是如何通過其著作表達其對事件之觀點的。引言部分以宗譜及地圖結束。書的末尾為參考資料、推薦讀物書目以及《國史》中提到的人名及地名索引。

在引言部分,編者們首先確定了《七村國史》的作者身份以及不同抄本的來歷及關係(參見上文),並闡述了他們選擇西拉抄本作藍本的原因。然後,他們探討了該作品的馬來史書風格及用語。他們描述了《國史》的語言,確認了許多阿拉伯和葡萄牙外來詞(符合馬來史書風格),但與流行於該地區的馬來摩鹿加風格截然不同。

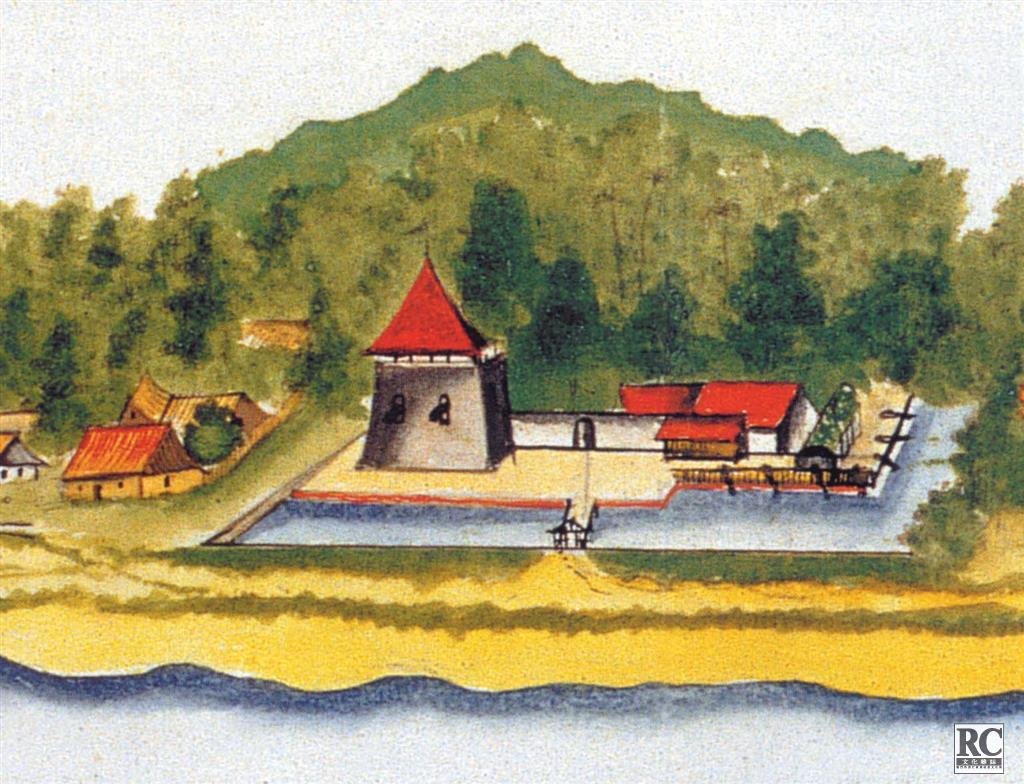

安汶島,17世紀。

他們認為,同樣使用口述傳統的史書風格,不受特定傳統的束縛;還認為,將《七村國史》與其它史書如《馬來紀年》(Sulalatu’s-Salatin,又稱 Sejarah Melayu 或 Malay Annals,萊佛士手稿,成於1612年)及《亞齊史》(Hikayat Aceh,作於1607至1637年間)進行對比,將別有情趣。(7)

對《七村國史》的歷史背景的闡釋,大致可分五個部分:第一部分講述了四個移民團體是從何處以及如何來到七村定居的,接着又描述了七村的建國歷程 (約1500-1538年),丁香經濟的崛起,聯合政府的建立 (由地位相當的人執政) 以及該地區的伊斯蘭化。

第二部分主要講述七村國與基督教異教徒之間的聖戰(1538-1605年),但開篇故事卻是葡萄牙人的到來 (1512)。葡人被描繪成“眼睛如貓”,起初作為經商夥伴受到歡迎,並允許在該地落腳。經過一系列的事件及葡人的胡鬧,關係隨之惡化,葡人被迫從七村國北海岸搬至南岸的非穆斯林地區,在那裡,《國史》告訴我們,葡人的酗酒陋習,便不是問題,因為那邊的聚落沒有宗教 (即:他們可能是萬物有靈論者),但有很多酒。

接下來便是一連串講述16世紀發生於該地區的聖戰故事。不僅是七村國與葡人交戰,爪哇 (Java) 北岸的伊斯蘭王國(特別是日巴拉[Japara])、班達(Banda) 以及飛速崛起的特爾納特王國,也與七村國並肩戰鬥。編者們解釋道,在安汶的地方社區,諸如攻打還是支援葡人、是擁抱伊斯蘭教還是皈依基督教這樣的決定,很大程度上是由反葡萄牙及親伊斯蘭教的五村同盟 (Ulilima) 與親葡萄牙及親基督教的九村同盟 (Ulisiwa) 之間的傳統對抗做出的,這種對抗在摩鹿加地區無所不在,對聚落間的關係至關緊要。

為了捍衛自己的丁香種植與貿易自主權,七村國打響了抗葡聖戰並取得了勝利,儘管在遭到迪奧戈·洛佩斯·德·阿澤維多 (Diogo Lopes de Azevedo,1538)、貢薩洛·佩雷拉·馬拉曼克 (Gonçalo Perreira Marramaque,1569) 及弗爾塔多·德·門東薩 (Furtado de Mendonça,1602) 率領的艦隊攻打時,損失慘重。結果,在16世紀的最後二十五年間,七村國對來訪的葡國丁香採購商僅持容忍態度,但絕不許其立足及定居。

《國史》第三部分的歷史跨度為1605至1643年。編者稱,主要講述七村國與該地區的新勢力 —— 荷蘭東印度公司 —— 的關係是如何發展的。它描述了荷蘭艦隊先後對七村國的訪問:海軍上將雅各·科內利茲·范·內克 (Jacob Cornelisz Van Neck)、懷伯蘭德·范·瓦維克 (Wijbrand van Warwijk, 1599);史蒂文·范·德爾·哈根 (Steven van der Haghen)、科內利斯· 范· 赫姆斯科克(Cornelis van Heemskerk, 1600)。荷蘭人不僅在那裡得到了壟斷丁香採購的承諾 (條件是幫助驅逐葡人),而且還獲准於哈圖努庫角 (Cape Hatunuku) 建造要塞。這些令果阿驚恐萬狀的發展,導致其派出一支由安德列·弗爾塔多·德·門東薩 (André Furtado de Mendonça) 統帥的龐大艦隊,前往震攝七村國人。

七村國領袖多次與逃往鄰近島嶼和阿莫阿爾 (Hoamoal) 的荷蘭人接觸,煞費苦心地勸其兌現自己的援助承諾。1605年,海軍上將史蒂文·范·德爾·哈根終於率領一支艦隊從西爪哇 (West Java) 的萬丹 (Banten) 馳來,迫使安汶島葡國要塞守將加斯帕·德·梅洛 (Gaspar de Melo) 向其投降。哈根以當時荷蘭共和國執政毛里茨·范·拿騷王子 (Prince Maurits van Nassau) 的名義,與七村國訂立了同盟。七村國宣誓效忠荷蘭執政,而荷蘭人則得到了獨家採購丁香的權利。

荷蘭人一俟在安汶站穩腳跟,《國史》稱,他們的總督便經常干涉七村國事務,而且不斷企圖在更大的範圍內加強他們的丁香貿易,這便導致了柯恩 (Jan Pietersz Coen,又譯庫恩、昆恩)總督1621年下令驅逐班達人口、屠殺班達長老的醜行。但是,誠如《國史》所示,直到七村國甲必丹、李嘉理之叔/伯特佩爾 (Tepil) 1633年去世之前,七村國與荷蘭東印度公司的關係,總的來說還是相當友善的。

導致局勢變化的,編者們指出,是特佩爾的繼任卡奇亞利 (Kakiali) 提出,部分七村國聚落採取與日益強盛的荷蘭人對抗的強硬路綫。從那以後,如《國史》所示,李嘉理逐漸成長為抗荷鬥爭中最為卓越的領袖之一。《國史》稱,他率領使團赴望加錫 (1639),請求蘇丹與攝政王派兵增援。他還數度領兵出征,目的主要是鞏固七村國的忠誠及團結。

《國史》的第四部分,敍述的是七村國與荷蘭東印度公司鬥爭的最後階段 (1643-1646)。李嘉理似乎身先士卒,在瓦瓦尼 (Wawani) 要塞保衛戰中發揮了主要作用。瓦瓦尼的失守,導致了七村國自治政府的滅亡及卡帕哈哈 (Kapahaha) 要塞的最後英勇抵抗。《國史》的第五部分“尾聲”覆蓋的時段為1646-1667年。在這一部分中,李嘉理敍述了其逃離七村國之後歷經的滄桑及流亡之痛苦,無論望加錫的主人如何厚待他。

引言以編者們稱之為“作者的觀點”而結束。他們指的,或許是書中為李嘉理的敍述增色、促使其闡述觀點的信念。據他們稱,《國史》是於望加錫並為相對局外的讀者而作,以圖在望加錫的保護下,能夠煽動特爾納特暴動,及/或恢復七村國政府。他們確認了《國史》敍述中隱含的四個信念。其中第一個便是,七村國人必須忠誠捍衛七村國聯合政府的政治原則,即由四大家族族長聯合治國,因為那是七村國習俗的組成部分。

他們提到的另一個信念是,必須繼續忠於伊斯蘭教。抗葡鬥爭被視為聖戰,是在更大規模上進行的異教徒與真正的信仰者之間的對抗的組成部分。任何死於信念之戰的人,均可直接進入天堂。雖然李嘉理堅信,為信念而戰是自己的神聖職責,但他對其他信仰卻持寬容態度,並且個人堅持一種不那麽教條的追求神秘靈知的伊斯蘭模式。他是一個講究實際的人,絕對不曾因為誘惑而簡單地譴責某人,或東印度公司的全部政策,或他們的盟友為伊斯蘭教的敵人。他非常清楚,哪怕是在穆斯林中間,也存在利益衝突和意見分歧。

他們確認的為李嘉理的敍述增色的第三個信念是,七村國必須繼續忠於自己的盟友。這是實用的要求決定的,因為從長遠來看,七村國衹能通過與荷蘭東印度公司、特爾納特蘇丹國及摩鹿加人的巧妙周旋,才能夠維持其自治。在他看來,在卡奇亞利 (Kakiali) 接任七村國甲必丹那時,七村國人不應該衝動地決定向荷蘭人發動聖戰,而是應該向前看,從戰略的角度對局勢細細斟酌。

雖然懷有這些信念,七村國依然未能團結一致,最終喪失了自主,並向荷蘭人臣服。面對這樣的現實,為了給自己及公衆一個說法,李嘉理衹能求助於另一個信念,即真主的意志。不容否認,在這場降臨在他頭上的無法理解的災難中,真主的意志曾數度出現,考驗他的信仰,所以對像李嘉理那樣虔誠的穆斯林來說,唯一能做的,便是認命,因為他堅信,真主是全知的。

對《國史》的評價

毫無疑問,《七村國史》的新版本是有堅實的文獻學基礎的,而且編者們選擇發表編號為 CodOr.5448 的手稿,也是有充分依據的,因為它最接近《國史》的著述年代。馬來文本的表達方式是學術性的,而《國史》的荷蘭語譯文也是可靠的。該書引言部分的解釋及大量的註釋,證明編者們對摩鹿加錯綜複雜的歷史有着牢固的掌握,而且熟諳該地區的語言及文化。書中提供的詳細記錄、地圖及宗譜,大大提昇了該書的質量,因為它們有效地、可靠地為有志於進行這方面探索的讀者提供了必要的幫助。總之,重構《國史》的背景資料(歷史的、人類學的、地理的等等),以利於讀者理解,是該書的一大長處。

如果將《國史》當作文學作品來認識,那麽該書的一個弱點,便是編者們沒有花費多少工夫來重構其修辭背景。我說把某一文本當作文學來認識,並不意味着要將文本當作美學作品那樣羅列其優缺點,而是要研究符號的組合在閱讀過程中的互動方式,以及由此生成的結構與形式對意義生成的貢獻。不錯,編者們在證實《國史》是如何灌輸某些教訓、又是如何通過敍事寫人抒發觀點等方面,的確做了一些努力。他們是在探

位於摩鹿加群島的荷蘭貿易站,17世紀。

討“作者觀點”時這樣做的。但是人們不禁要問,如果研究得更系統一些,那麽文本會不會有助於讀者更多地洞察李嘉理想要傳達的資訊?

西方文學理論認為,一切閱讀與詮釋,均由規則與傳統(如體裁的規則與傳統)所引導。《國史》的編者們假設:“歷史學家 (在寫這一體裁的作品時,本文作者註) 並未受到規則與傳統的嚴格束縛,而是根據自己的需要,對形式及內容做了一些改動。”(8) 這個說法衹是部分(9) 正確,它並不意味着,對李嘉理在寫《七村國史》時所依賴的馬來或摩鹿加文學傳統,就不應該做更為系統的揭示。誠然,編者們面臨的問題(他們自己也曾暗示)是,《七村國史》似乎並未真正遵循馬來史學的敍事傳統,而且與摩鹿加的口述歷史(《國史》的部分寫作是以其為基礎的)也相去甚遠。

這樣,從文學的角度來看,《國史》便似乎是一部缺乏語境的鉅制,因而將其作為文學來探討,便困難重重。然而,人們不禁會想,如果研究得更為仔細,那麽它也許會證明,將其置於馬來史學傳統的語境中,並非完全沒有可能。

馬來史學的一個傳統 (為絕大多數馬來敍述所共有),便是重複然而不斷變化地使用傳統聖化的格式語言 (如國王甜言蜜語地說) 及熟悉的典型場面 (如馬來英雄史詩中,統治者與貴族計議、戰鬥準備、在光榮的火光中出征、兩軍對壘及混戰的喧囂等等)來構建故事。對於我們當中的一些人來說,關注史學著作 —— 馬來的也好,其他的也罷 —— 中的這些特徵,似乎完全是一種徒勞的形式主義練習,因為它似乎不能說明到底有甚麽意義。然而事實上,對這些格式化語言及典型場面的研究,除了別的之外,有助於我們洞察敍事中隱含的價值體系及現實模式,因此不僅相當有用,而且還十分重要。

的確,我們必須擁有豐富的類似文本 —— 互文性背景才能準確揭示,這些格式化語言及典型場面是社區認可的傳統的敍事工具而非個別風格的反映。不幸的是,由於互文性背景得來不易,所以我們似乎僅剩下《國史》的內互文性可供支配。然而即便是在那有限的範圍內,我們仍然可能發現李嘉理或多或少地依賴格式化語言及典型場面來構建其敍事的證據。

下面舉一個格式化語言的例子。它不僅為七村國人使用,而且還至少為荷蘭人用過一次。它常常用於敦促考慮做甚麽選擇,或採取甚麽行動,為某個具有特定意識形態及價值觀念的商業社區所特有,那就是:“既然有利可圖(faedah,manfaat),為甚麽不幹呢?”(10) 我們發現,充斥於《國史》的一個典型場面的例子,便是對從戰場上凱旋歸來者的英雄史詩般的描述。我們因此得知,賈米魯遵照真主的意志,斬殺異教徒聚落首領,得勝歸來,吃喝慶賀。(11) 在其他場合,我們聽到,勇士塔哈萊萊 (Tahalele),勢如猛虎,隻身躍入異教徒叢中,砍殺無數,凱旋回寨,大吃大喝。他得到厚賞,加封“圖班貝西 (Tubanbesi) 英雄”稱號,其寶劍封“路庫魯利 (Lukululi)”,意為“碎骨劍”。(12)

該書的另一個缺陷,是其在視覺上及創作上展現素材的總體方式。根子似乎在於編者們無力決定是為學術界而作、還是為平民百姓而寫的問題。雖然他們聲明是為普羅大衆 —— 特別是身在荷蘭、又想瞭解自己的歷史文化根源的南摩鹿加人 —— 而寫,但還是證明,為了他們的初戀 (即學術),不免有失偏頗。於是,該書的引言便費盡心機,小心翼翼地討好兩個讀者群體。

雖然該書的馬來文本及譯文(後者編者們明確地稱,他們的翻譯目的,是吸引普羅大衆的興趣),均以令人賞心悅目的清晰字體呈現給讀者,但是其引言部分,儘管製作的原意部分相同,卻以小得多的字體印刷。間或插在引言部分方框內的說明文字 (為特別有趣的話題的外延),使用的字體更小。此外,特大版式的書頁,似乎更適合印製大規格照片或圖片。

人們從此得到的印象是,癡迷於學術的編者們,由於不情願放棄更詳細的知識,便想方設法在不增加書的厚度、不使其顯得像學術著作或難以駕馭的前提下,在裡面塞進盡可能多的資訊。引言向目標業餘讀者展現七村國歷史及其更廣闊的語境的方式,的確過於厚重,因此可能晦澀難懂,不僅僅是對非專業讀者。引言難讀的部分原因,在於它不時採用意合而非綜合或全域的方式,來探討由衆多因素及勢力(如 pasisir 的爪哇王國、班達群島、特爾納特及望加錫)織就的、複雜如掛毯般的七村國歷史。

令專業讀者感到不安的是,引言放棄了其目的明確的專著風格,即誠如編者們所稱,插入方框之目的,在於為現代讀者解釋《七村國史》的某些段落。方框中的資訊,可謂五花八門:17世紀摩鹿加來信的封印,一本來自七村國鄰近島嶼馬尼帕 (Manipa) 的《可蘭經》,1621年荷蘭東印度公司對班達人的屠殺,巴達維亞總督名單,葡國駐安汶要塞司令名單,特爾納特蘇丹及總督名單,望加錫攝政王名單,19世紀中葉某荷蘭小說家對《七村國史》提到的某人的治療,丁香生產的歷史變遷等等。

這些題外的方框所起的效果,便是令該書的引言部分,從目的明確的專著,變成了荷蘭18世紀的“古董櫃”(無所不收) 之類的玩意。人們不禁要問,放在那些方框里的資訊,果真不能割捨?真的應該提供?如果編者們,比如,將封印及《可蘭經》的話題,放在《國史》文本及譯文的註釋內,將各種名單和索引一道放在書的末尾,而不是將所有這些資訊作為消遣娛樂的小花絮,穿插在引言部分,那麽讀者豈非享受了更好的服務?

該書最嚴重的缺點(至少我們可以從學術專著的角度,而非將自己局限於普通讀物的角度來看),或許是指明撰寫引言部分時所用資料出處的參考文獻少得可憐。從提供的僅僅四十九處註腳來看(13) 我們無法判斷,該書是否完全充分、直接、均衡地使用了豐富的歐洲史料寶庫中的摩鹿加史料,注意力是否偏向了荷蘭語史料,或者是否過於偏重荷蘭東印度公司統治該地區的階段。從該書末尾提供的參考書目/推薦讀物清單來看,人們也許會得出後一種印象。

書評作者的任務之一,便是竭盡批評之能。在完成上述使命、結束本文之前,我想強調,無論存在甚麽缺點,這本新書也不乏許多優秀之處。它為我們提供了當地人是如何看待問題及事件的寶貴新洞見,為摩鹿加歷史提供了荷蘭及其他西方的史學比照,以及分水嶺那邊的珍貴 (有時甚至是獨一無二的) 資訊:如關於七村國,七村國與葡萄牙的關係發展為聖戰,七村國的主要內部關係,七村國與其盟友班達、特爾納特及望加錫維持的複雜關係網絡的信息等。因此,它對摩鹿加的歷史研究做出了鉅大的貢獻,值得那些不希望將自己局限於在歐洲艦船的甲板上考察該地區歷史的史學家的全面關注。

【註】

(1) 倫納德·安德亞 (Leonard Y.Andaya):《馬魯古世界:近代初期的東印度尼西亞》(The World of Maluku. Eastern Indonesia in the Early Modern Period),頁9-20。

(2) 關於郎弗安斯及法連太因,參見 E·M·比克曼 (E.M.Beekman):《麻煩的快樂:荷蘭東印度殖民文學,1600-1950》(Troubled Pleasures. Dutch Colonial Literature from the East Indies, 1600-1950)頁80-116及頁119-144。對於對郎弗安斯感興趣又能讀懂荷蘭語的人,我同時推薦他的《荷蘭東印度公司統治下的安汶史》(History of Ambon under the VOC) 精裝版,由克里斯·范·弗拉森及漢斯·斯特拉維斯編輯出版,題為:De Ambonse Eilanden onder de VOC, Zoals Opgetekend in de Ambonse Landbeschrijving.

(3) 李嘉理:《七村國史》(Historie van Hitu. Een Ambonse geschiedenis uit de zeventiende eeuw),漢斯·斯特拉維斯、克里斯·范·弗拉森及讓·范·德爾·普騰編。

(4) 李嘉理:《七村國史》,頁13-15。關於卡拉恩·帕廷加羅昂,參見倫納德·安德亞的《Arung Palakka 的遺產:17世紀南蘇拉威西島(西里伯斯島)的歷史》(The Heritage of Arung Palakka. A history of South Sulawesi(Celebes) in the Seventeenth Century),頁39。

(5) 馬努薩馬 (Z.J.Manusama):《七村國史》(Hikayat Tanah Hitu. Historie en sociale structuur van de Ambonsche eilanden in het algemeen en van Uli Hitu in het bijzonder tot het midden der zeventiende eeuw),博士論文,萊頓,1977年。

(6) 李嘉理,《七村國史》,頁15-19。

(7) 關於這些史書的版本,參見 Cheah Boon Kheng (編)《馬來紀年》,萊佛士手稿,編號18;布朗 (C.C.Brown)譯:《馬來紀年》(重印);德烏古·依斯坎達爾 (Teuku Iskandar) 編:《亞齊史》(De Hikayat Atjeh)。有用的入門書見布拉金斯基 (V.I.Braginsky):《傳統馬來文學遺產:體裁、作品及文學觀的歷史考察》(The Heritage of Traditional Malay Literature: A Historical Survey of Genres, Writings and Literary Views),頁183-198。

(8) 李嘉理:《七村國史》,頁25。

(9) 關於我說這個說法祇是部分正確的理由,參見科斯特(G.L.Koster):《漫步誘惑園:馬來敍事讀物》(Roaming Through Seductive Gardens: Readings in Malay Narrative),特別是關於望加錫戰爭的詩篇 (Syair Perang Mengkasar,頁97-125) 及西阿克戰爭的詩篇(Syair Perang Siak,頁127-159) 等章節。同時參見特烏 (A. Teeuw) 的〈作為文學研究田野的印度尼西亞,案例研究:作為印度尼西亞文學體裁的宗譜敍事文本〉(Indonesia as a field of literary study. A case study:Genealogical narrative texts as an Indonesian literary genre),收入德瓊格 (P.E.de Josselin de Jong) 編:《分中有合:作為人類學研究田野的印度尼西亞》(Unity indiversity: Indonesia as a field of anthropological study),頁38-59。

(10) 李嘉理:《七村國史》,頁95、99、107、137。

(11) 李嘉理:《七村國史》,頁109。

(12) 李嘉理:《七村國史》,頁115。其他例子見頁113、173-174、197。

(13)李嘉理:《七村國史》,頁79。

郭頤頓譯

* 科斯特 (G.L.Koster),馬來文學博士 (荷蘭萊頓大學,1993),檳城 (Penang) 馬來西亞理科大學 (1993-2000)、德博 (Depok) 印度尼西亞大學 (2000-2003) 副教授。2003年至今,受里斯本科學技術基金會資助,從事葡萄牙人在馬來敘事中所起作用之研究。2007年12月以來,多次於布拉加市 (Braga) 米尼奧大學東方學系開設講座。