於1749年被英國人攻佔的原隸屬葡萄牙帝國的聖多美·德·梅利亞波爾 (S.Tomé de Meliapor) 城的平面圖、遠景及其範圍”細部。引自沃爾特·羅薩(Walter Rossa);《葡印城市》(Cidades Indo-Portuguesas),里斯本,CNCDP,1997。

一直以來,葡萄牙的歷史學對於王室歷史的研究不遺餘力,包括其中的人物、機構、時刻、進程、時代,甚至其它諸多焦點。然而,關於葡萄牙海外擴張的歷史卻並未得到足夠的重視,僅僅有少數的學者和學術機構在對此進行研究。其中的歷史地理背景以及重要人物,乃至整個一段關於葡萄牙海外存在的橫跨多個大陸與多個世紀的宏大歷史似乎都被束之高閣。因此,想要研究某個出生於帝國邊遠地區的人物絕對是個挑戰,甚或是一種對遺忘的小小抗爭,就好像試圖從記憶的櫃櫥中搜尋出某些幽靈。在這座櫃櫥裡,諸如“帝國”、“海外”等詞語雖然仍在不停地激蕩,卻好像又令許許多多各種年紀的歷史學家、甚至是整個公眾都望而卻步。

在此情況下,對於保祿‧達‧特林達德修士 (Paulo da Trindade, 1570-1651) 這位出生於澳門這個上帝聖名之城的方濟各會教徒的研究則是一個更加困難的挑戰。因為,拋開巴西部分,有關葡萄牙海外擴張的宗教歷史的研究,除了耶穌會之外,其它的少之又少。在葡萄牙帝國治下的托缽僧修會(方濟各會,譬如保祿‧達‧特林達德修士,加爾默羅會和奥古斯丁會,任何一個不論男性與女性,也不論各種教規與戒律的修士會)僅從其組織結構來看,現在仍然存在,但是缺少在文化、精神、傳教、藝術以及社會影響方面的研究,更不要說政治和經濟領域了。那麼,為甚麼不談談介於東方葡萄牙神權庇護下的教徒們與馬尼拉 (Manila) 神權庇護下的教徒們(西班牙-美洲-菲律賓人)之間的爭鬥歷史呢?在那個時期,澳門正是置身其中之鬥爭、傳教與外交的中心之一。

現在,暫且從保祿‧達‧特林達德這位可以被稱為生於澳門的最傑出的方濟各會教徒說起吧。他是一位博學的修士,無論在教會還是在教區中,都有着一段重要的生涯。他的行動足跡遍佈葡萄牙治下的遠東地區。如果想要瞭解保祿修士在方濟各會內的宗教狀況,首先就要概括地介紹一下該教會在遠東地區一直到17世紀的發展。因為正是在那百年間,那位八旬土生葡人修士於1651年1月25日謝世了。(1)

最初,共有八位葡萄牙方濟各會教徒 [在中世紀,這一教會的其他修士曾經通過陸路和海路到達遠東和印度,其中有:魯布魯克 (Rubruck)、孟高維諾 (Montecorvino)、皮安‧德‧卡爾皮內 (Pian de Carpine),奧多里科‧德波德諾內 (Odorico de Pordenone) 以及雅伊梅達‧伊爾蘭達 (Jaime da Irlanda)] 跟隨佩德羅‧阿爾維斯‧卡布拉爾 (Pedro Álvares Cabral) 所率領的艦隊於1500年8月22日抵達了亞洲的印度。當時,這些教徒是由恩里克.德.科因布拉 (Henrique de Coimbra) 修士率領。這位科因布拉修士曾在1500年4月底在巴西那片新大陸上做了首次彌撒。而實際上,這次航行是卡布拉爾的第二次前往印度之旅,巴西在當時也確實是他“發現”的。教徒們在抵達印度之後便在當地居住了下來。直到1518年,一些王室教徒約有二十人,也加入了進來。由此組成了一個單獨的教會專署,隸屬於當時剛剛於1517年建立的葡萄牙常規戒律教區[方濟各會]。在1542年,[聖]方濟各.沙勿略 (Francisco Xavier) 神父到達了那片海域,並對耶穌會在亞洲的傳教產生了極大熱情,因此建立了監護所。秉持着傳教組織改革戰略以及將其角色與活動融入葡萄牙亞洲帝國大背景的意願,在印度的方濟各會教徒們嘗試進行機構重組,推動了該教會在當地的擴張。1583年,葡萄牙方濟各會在亞洲第一個教區於印度的果阿 (Goa) 依法建立,也是方濟各會進行宗教活動的中心。這第一個教區名為聖多美 (S.Tomé),但直到1619年才正式行使權力。在1585年,當時還名為聖多美監護所的教區擁有123名修士、22名俗家教徒以及54名學徒和合唱團員。隨後,教區成員人數迅速增加,僅僅過了十年,教區已經擁有232名積極傳教的修士、23名俗家教徒以及90名學徒和合唱團員。在他們中間,很可能就有保祿.達.特林達德修士。(2)

另外一個教區於1622年建立,名為馬德勒‧德‧德烏斯 (Madre de Deus),至1629年始擴張迅速。在1635年,保祿‧達‧特林達德修士仍然在世的時候,這兩個位於亞洲的教區共吸收了大約600名教徒,其宗教活動範圍除了印度,還包括莫桑比克、緬甸、錫蘭 (Ceilão)、印尼、馬六甲、泰國、澳門和南中國。

從宗教角度看,保祿‧達‧特林達德修士生活的時代是極其動盪的。可以說,在南亞和東南亞,尤其是中國、日本和菲律賓,葡萄牙和西班牙對於政治、軍事和經濟霸權的爭奪非常激烈。在這兩個國家與隸屬加爾文教派的荷蘭東印度公司 (Companhia das Índias Orientais Holandesa) 之間,也存在着激烈的敵對和衝突。此外,伊比利亞半島於1580-1640年間的統一也引發了一系列動盪,而於半島統一的整個時期保祿‧達‧特林達德修士全經歷過。當時,宗教霸權的爭奪同樣激烈,彼此敵對存在於東方葡萄牙神權和馬尼拉神權之間,存在於耶穌會和托缽僧修會之間,而從17世紀20年代開始,也存在於伊比利亞教堂與傳信部 (Propaganda Fide) 之間。總之,如果把宗教裁判所、直到1638年才結束的日本基督教眾問題以及由東印度公司引發的衝突和爭鬥全部結合起來,保祿.達.特林達德修士所生活的背景就是:一個教徒秉持着在該地區傳教的理想,至少具有一定的外交和政治能力。不過,保祿修士一直都是這一時代舞臺上的演員之一,甚至也是宗教擴張、精神征服、在東方帝國宗教領域體味熱情與尖酸情感的演員之一。保祿修士生活的時代還有一種現象,這種現象在天主教於東方傳教的歷史中從未被人所記憶,那就是出生於東方即本土教徒與來自葡萄牙的王室教徒之間的爭鬥與敵對。

現在,我們回頭再看看保祿‧達‧特林達德修士,土生葡人、方濟各會修士。毫無疑問,這位修士應該是於1570年前後出生於上帝聖名之城的,雖然有些人認為是1571年。在這裡,我們遵循的是20世紀為人熟知的葡萄牙方濟各會修士和歷史學家費爾南多‧費利什‧洛佩斯修士 (Fernando Félix Lopes, 1902-1990) 的說法 (3),即為1570年 (4)。根據迪奧戈‧巴爾博札‧馬沙多 (Diogo Barbosa Machado) 在《盧濟塔納全書》(Bibliotheca Lusitana) 記載 (5),保祿修士很可能是葡萄牙人後裔,至少他的父親是葡萄牙人,貴族血統。現在還無法得知他是甚麼時候加入方濟各會的,不過,大致是在16世紀80年代末期到1595年。其間,他曾是聖多美教區巴薩因 (Baçaim) 聖安東尼奧 (Santo António) 修道院裡年齡最小的合唱團員。不過,他始終都是一位方濟各會修士。迪奧戈‧巴爾博札‧馬沙多曾提及,保祿是在“聖多美監護所的聖法蘭西斯科 (S.Francisco) 修道院”,或者是在果阿地區於1520-1521年間建立的一座同名修道院裡晉陞為一名修士的。在這座修道院裡,保祿進行了初學修士的學習,然後再轉到巴薩因培訓學校,完成了初學修士的學習。不管怎樣,如果相信《盧濟塔納全書》的作者,那麼,保祿修士在進入聖多美監護所的聖法蘭西斯科修道院時應該還不到十三歲。因為在1583年,那個監護所已經陞格為教區。另外,如果考慮到真正行使教區權利是從1619年開始的,那麼,我們就可以認為,監護所行使權利的時間應該是在1619年之前。不過,巴爾博札.馬沙多是在18世紀完成他的作品,難道他認定那是教區,而將其稱為監護所僅僅是為了更加精確?

保祿在果阿師從馬努埃爾‧德‧蒙特‧奧利維特 (Manuel de Mont’Olivete) 修士。馬努埃爾,方濟各會修士,王室教徒,當時在印度負責敦促東方方濟各會修士們的學習研討,同時還肩負執行特蘭托方針思想、擴張方濟各會教眾以及文化指導等任務。那時,保祿修士一直在學習藝術與神學,而在1590年後,其學識積累深厚並達到一定高度。由此我們也就能夠理解,在1609年馬努埃爾修士返回葡萄牙之後,保祿便承接了他的使命,在果阿的方濟各會培訓學校授課,並在以後的很多年裡向方濟各會學生們“教授神學”(很可能直到退休)。保祿還得到了“神學系主任”的職務,並因此於1618年7月13日在果阿聖伯阿文托拉 (S.Boaventura) 學校的神學課程開班儀式上講授了首堂課。該校隸屬聖多美教區,由方濟各會米格爾‧德‧伯阿文托拉 (Miguel de S.Boaventura) 修士於1604年12月1日在果阿大主教阿萊紹‧德‧梅內塞斯 (Aleixo de Meneses) 修士的賜福下建立。保祿修士不僅精通神學,還留下了許多有關教會法和民法的手稿。(6) 這位出生於澳門的傑出教徒對聖經也頗有研究。根據保祿本人的說辭,聖伯阿文托拉學校不僅教授神學、藝術,還教授“讓人們加入基督教的世間語言”,甚至還教授埃斯庫托理論。(7) 也有資料提及,在1618年,印度方濟各會修士的監護長和總專員是塞巴斯蒂昂‧多斯‧桑托斯 (Sebastião dos Santos) 修士,他在這兩個職務上的任期是1614-1619年。

保祿‧達‧特林達德修士於16世紀末在果阿被任命為神父,這應該和他在印度直到17世紀下半葉所進行的的學習和受到的教育有關。因為在那之後,他所具有的律法才幹、身份和聲望在印度斯坦的方濟各會修士中出類拔萃,這就讓他在教會之間和方濟各會修士之間的爭鬥中凸現出來。而在那時,這種爭鬥是那一地區修士們所趨之若鶩的。確切地說,17世紀上半葉,在印度的方濟各會修士們為了擺脫葡萄牙王室教眾而爭取更大自治權的鬥爭幾乎佔用了這些身在亞洲的教徒們的大部分精力與活動。因此,在羅馬,針對里斯本修士們的抱怨、指責與是非便漫天飛舞了。就是在這樣一個背景下,保祿修士出現在人們的視野裡,一個“聖潔生命和十足榜樣的人”。在那些對羅馬諸多抱怨的聖多美教區的教友們看來,保祿修士完全可以在1629年舉行的教區教士會議上成為教區長的。但是,保祿的聲譽和名望卻招致了印度方濟各會總專員即若奧‧德‧阿布蘭特斯 (João de Abrantes) 修士的反感。這位總專員用盡一切辦法扭轉了當時對保祿修士極為有利的選舉形勢。最後,由於總專員的壓力,最終“當選”的是西芒‧達‧納札雷 (Simão da Nazaré) 修士,王室教徒。深層次的問題也許並不是因為保祿修士由於自身的價值觀、或者說是宗教和做人的品行而拒絕了當選,而是因為葡萄牙國內的方濟各會修士試圖保持對帝國所有方濟各會教區的控制權,並限制那些土著修士擔當一些關鍵的管理職務。我們不知道保祿‧達‧特林達德修士是否曾經為此而爭鬥過,又或者他身不由己地捲入了這樣一場頗具爭議的較量之中,再者對他而言,這僅僅是個累贅而已。不管怎樣,對其他修士而言,保祿修士是完全有資格和能力承擔這一職位的同

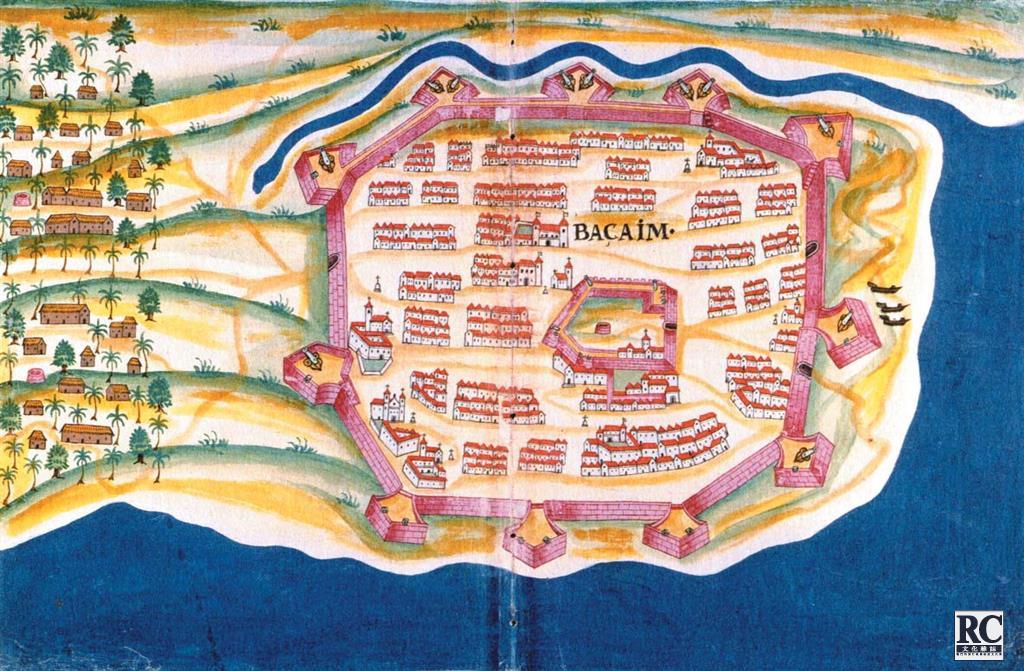

巴薩因城堡。引自:安東尼奧·波卡羅 (António Bocarro),《東印度國城堡、城市與居民點平面圖大全》(O Livro das Plantas de Todas as Fortalezas, Cidades e Povoações do Estado da Índia Oriental)(1635年),里斯本:INCM,1992。

僚。還應該注意到的是,在1629年的這次“失敗”之後,保祿修士就被分派到一個擁有十三名修士的小隊伍裡,而原因則是,羅馬收到了來自印度的不滿,傳信部便希望這些修士離開果阿和巴爾德斯 (Bardez)。1630年,保祿修士開始在附近地區傳教,具體來說則是斯魯拉 (Sirulá) 地區。在那裡,保祿修士與當地的婆羅門僧侶有過接觸。按照費利什‧洛佩斯修士的說法,這十三名“情緒激憤而又製造爭鬥的修士”(其中包括保祿修士),很可能都是抗拒西芒‧達‧納札雷修士成為印度聖多美教區長的人。聖薩爾瓦多‧德‧斯魯拉 (S.Salvador de Sirulá),在巴爾德斯境內,是一個由方濟各會管理的區域,實行的也是教區體制。

這些方濟各會內部的紛爭並不能對保祿修士在印度的傑出產生多少負面影響,因為他的著作《東方的精神征服》(Conquista Espiritual do Oriente)正是在1630-1636年期間得到了豐富的內容補充。這也證明,除了為創作這部著作而應持有的專注與謹慎,除了教師工作所能給予的穩定,這位土生葡人修士當時還有十分重要的地位,也正因為這個身份才讓他得以接觸到許多的檔案和記錄,來完成這部著作。如果細細品讀這部作品,可以讓我們理解,保祿‧達‧特林達德修士在這段時間內一直極為專注於這本書的寫作,主要是前三年。而在後三年,一切都有所變化。事實上,在後三年,其它風潮在方濟各會管制下的印度陸續吹起,尤其是在這位修士的生活裡。1633年,被任命代替若奧德.阿布蘭特斯修士的新任總專員逝於從里斯本前往印度的途中。因此,保祿修士被方濟各會代理主教安東尼奧.恩里克 (António Henriques) 修士授權接替這位中途夭折的修士的職位,並於當年9月開始行使權力。這次職務的提陞證明了保祿修士在東方方濟各會內的才能,而且在教會爭鬥中,常年的經驗積累和豐富學識都保證了他的傑出,他在這個職位上做了三年。隨後,在1637年1月,維拉里奧‧德‧聖米格爾 (Valério de S.Miguel) 修士成為了新任印度總專員。在那三年裡,保祿修士徒步走遍了印度和東南亞,甚至還有澳門和南中國海 (Mar da China Meridional) 地區,因為在那些地區傳道的方濟各會修士都是處於總專員駐地 —— 果阿的監管之下。當時,東方方濟各會教區共有兩個,即聖多美和馬德勒‧德‧德烏斯,而總專員這個職位高於教區內所有修道院院長職位,以及教區內下屬機構和傳教團。總專員需要主持兩個教區的教士會議,而且在其他教會上級面前代表兩個教區也是其職務範圍。保祿修士雖然擔任了這個職務,但是《東方的精神征服》這本書的撰寫並未因此而耽擱。恰恰相反,無數次的出行以及各地資訊的方便獲取都使這本書的內容得以豐富。在履行總專員職務時,與其他修士任職期間一樣,都會舉行“許多”集體洗禮,比如,1634年在果阿,總計有“500人”參加洗禮,一年之後,在同樣的地方,共有“超過400人”參加洗禮。同樣在1634年,在印度境內的雅法納帕唐 (Jafanapatão) 這個地方,8月份的時候共有400人參加洗禮。幾個月後,在同一地方,還是有400人參加洗禮。(8)這種集體洗禮通常是教區總專員或其他高級神職人員在任時每三年舉行一次,而集體洗禮是否舉行要依照當時新教徒的人數和財力能否支持來決定,通常都是在印度的一些葡萄牙權貴才能參加這種集體洗禮的。如果我們瞭解在保祿修士履行職責的三年裡,集體洗禮舉行的次數和接受洗禮的人數,儘管他自己因為謙虛而不願就此提及太多,我們就可以明白保祿修士在傳教工作上的積極與成效。如果再考慮到當時教會之間的傳教戰略之爭,我們對他所做的事情就更為欽佩了。

在離開專署的職務不久(或者是在擔任這個職務的時候,因為根據文德泉 (Pe.Manuel Teixeira)閣下所提及的,在1636年4月16日的時候,保祿修士應該依然在任 (9) ),保祿修士被任命為成立於1560的果阿宗教裁判所的法庭議員,之後又被任命為裁判所的法官。但是,保祿修士卻再未能承擔起這個職位和責任,因為死亡突然降臨了。在

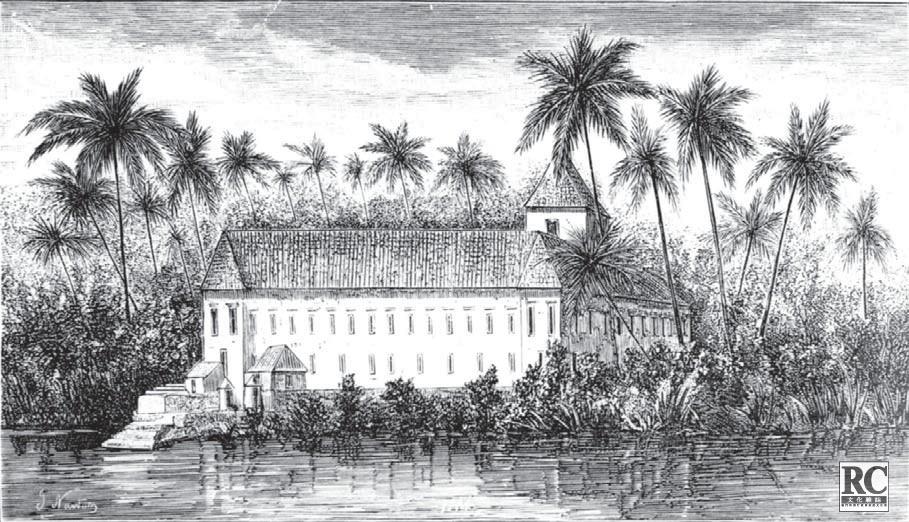

聖伯阿文托拉學院。引自:安東尼奧·波卡羅,《葡屬印度》。里斯本:國家出版社,1986。

巴爾德斯 (Bardez) 城堡或者三王 (dos Reis Magos) 城堡。

引自: 洛佩斯·門德斯(Lopes Mendes),《葡屬印度》(A Índia Portuguesa)里斯本:國家出版社,1886。

1651年1月25日,他死於果阿的一座方濟各會修道院內,享年八十歲。其實,很少人瞭解保祿修士自1536-1537年到去世這段時間內的生平。有些人稱他為馬六甲(Malaca)主教,譬如,凱西米羅.克里斯托旺‧德納札雷 (Casimiro Cristóvão de Nazaré) 神父 (1830-1828)。(10) 但是,這種說法不太可信,因為在現存的所有值得注意的主教名單裡都沒有保祿修士的名字。

保祿‧達‧特林達德修士一生之中大部分時間都在隸屬葡萄牙的印度方濟各會學校裡度過。他教授神學,佈教,傳道,而不僅僅祇是吟唱祈禱文或者做彌撒。作為保祿修士的作品,《東方的精神征服》就是他對於東方傳道歷史的認識的結晶,尤其是對他所獻身的方濟各會在此過程中所扮演的角色。與過度重視敍述、描繪和演講情緒的雅辛托‧德‧迪烏斯 (Jacinto de Deus) 修士相比,保祿修士則更加謙恭。他一直在堅持着傳教士、東方人、帝國子民和方濟各會修士的身份,並且始終關注着那個時代的歷史、政治和宗教發展,表達着一個清晰無比的世界觀。他還堅持認為方濟各會是在傳道佈教過程中的一種選擇手段,並將其演繹為“精神征服”這一概念。他觀察着當地的特點,秉持以一種適應性的方式促進文化交融。他的作品是一種反應,一種回答,也是一種反擊。所說的反應,毫無疑問,就是在同耶穌會全面的“傳道交鋒”的舞臺上,針對的是意大利耶穌會教徒馬斐 (Maffei) 神父的《印度歷史》(Historiarum Indicarum)一書,尤其是“十二之書”( Liber Duodecimus)這一節(安特衛普(Antuérpia),1605年,頁306)。在這一節,這位耶穌會神父寫道:

在聖法蘭西斯科·沙勿略和他的同伴們抵達印度之前,就從未有人在那裡傳道佈教,那些佔領了這片土地的士兵和管理者們沒有這麼做,甚至已經在那裡安定下來的方濟各會修士們也沒有這麼做,這些修士僅僅是在他們的教堂裡吟唱着禮拜儀式的讚美詩和超度亡者的安魂曲。

馬斐還補充道:

聖法蘭西斯科的修士們在印度沒有忙着傳播基督教,卻祇是埋葬死者,吟唱安魂曲。

聖法蘭西斯科‧沙勿略於1542年到達果阿,與他同行的,還有耶穌會的第一批傳教士。耶穌會神父的年度報告稱讚了葡萄牙傳教士 (當然也是耶穌會教徒) 為宣揚基督教義而做出努力,同時也增加了那片土地上的人們對基督教義的認知與傳播。耶穌會教徒們的文字和宣講同樣也增強了教會的聲望,慢慢地超越了在此之前抵達的其他教派為傳道而做出的努力,比如保祿‧達‧特林達德修士所在的方濟各會。實際上,在佩德羅‧阿爾維斯‧卡布拉爾於1500年再次率領艦隊前往印度的時候,方濟各會修士就跟隨艦隊來到東方並安定下來。

然而,方濟各會與其他的托缽僧修會一樣,在很長一段時期內都堅持以一種“交匯”的中世紀晚期戰略來進行傳道,堅持“精神征服”的邏輯,並把在歐洲實行的方式、戰略和方法都移植在其他人民和其它文化上,儘管這種戰略在方法論和實踐論方面都遭到了新教暴風驟雨般的批評與指責。或者說,在東方,針對當地的語言、文化、文明和千百年來建立的宗教,都要求採用一種不同的傳道方法。但是,大部分的托缽僧修會都不知道去觀察、努力和適應。其實,理想的方法是憑藉積極的觀察和適應,高度的耐心和毅力去接近那些新信徒,包括他們的歷史和身份,這才能稱之為“精神征服”。我們不是在這裡評論方法與實踐、目標與過程,我們也不能忽視耶穌會教徒們在傳道的方法和實踐方面都有創新,並取得了很大成績。不過,我們也無法完全讚同馬斐神父對方濟各會在聖法蘭西斯科‧沙勿略到達之前於印度傳道的激烈批評。不過,聖法蘭西斯科‧沙勿略究其一生也並未對方濟各會的傳道方法有所創新,僅僅是十分注重“集體洗禮”。在《東方的精神征服》得以被創作的年代,在耶穌會與托缽僧休會之間,關於羅馬教廷和耶穌會所秉持傳教戰略的意識較量全面展開。不僅如此,政府和殖民地管理機構也在觀察並介入到了教會之間的爭鬥,其重視程度遠遠超過了本職工作。這種爭鬥最終破壞了伊比利亞教士們,尤其是葡萄牙教士在遠東地區的傳教工作,其中最典型的兩個例子就是日本基督教眾問題(1638年結束)和中國基督教眾問題,完全是被傳教爭鬥而分化和破壞了,正如東方葡萄牙神權保護與西班牙馬尼拉神權保護之間的敵對一樣。如果我們考慮到葡萄牙於1580-1640年間處於半島王朝統一的時代,我們就會明白,在特蘭托 (Trento) 主教會議 (1545-1563) 的餘波影響之下,東方的基督教眾和教會教區所持有的那種強烈的自主與自治的願望。

在這種背景下,保祿‧達‧特林達德修士有如此的反應就不足為奇了。而這一反應就是《東方的精神征服》一書,尤其是第14章節(11),其標題為:“方濟各會教徒是怎樣獲得了在東方進行精神征服的權利的,以及方濟各會教徒是怎樣成為前往印度進行精神征服的先鋒的”(Como a Conquista Espiritual do Oriente por razão da antiga posse se devia por direito aos Frades Menores [Franciscanos], e como eles foram os primeiros que vieram à Índia para efeito desta espiritual conquista)。

當思路清晰且博學多識的保祿‧達‧特林達德修士(熟知東方文化,熟知自己獻身的教會,也熟知祖國的歷史。) 開始創作他這部最著名且為人們所廣泛提及的著作時,第14章的內容則是經過了無數的思考和長期的堅持之後才寫成了文字,而且參考了許多在1630年之前出版的書籍。為了寫出《東方的精神征服》中的第14章,保祿修士收集了許多作家的作品資料,譬如迪奧哥‧多‧科托 (Diogo do Couto)、若奧‧德‧巴羅斯 (João de Barros)、達米昂‧德戈伊斯 (Damião de Góis)、費爾南‧門德斯‧平托(Fernão Mendes Pinto)、卡斯塔涅塔 (Castanheda)、若奧‧多斯桑托斯 (João dos Santos) 修士 (《東方埃塞俄比亞》(Etiópia Oriental ) 的作者),甚至還有若奧‧德‧盧塞納(João de Lucena) (第一位為聖法蘭西斯科‧沙勿

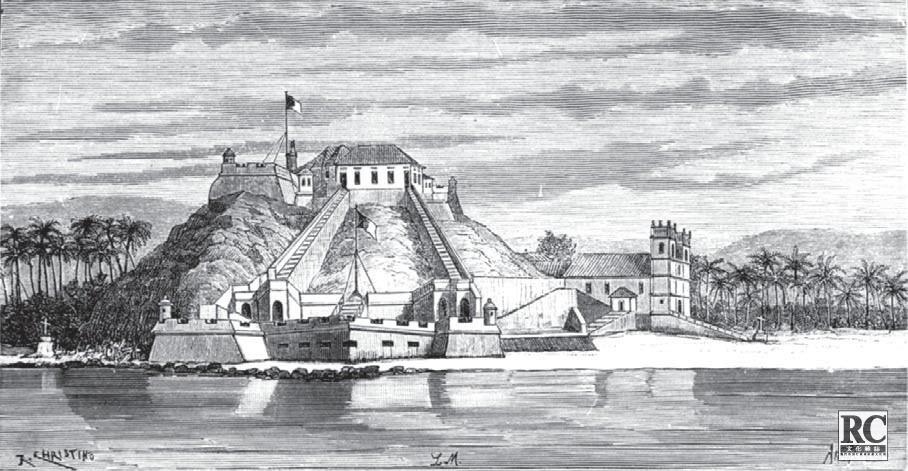

聖多美·德·梅利亞波爾城堡。

引自:安東尼奧·波卡羅,《東印度國城堡、城市與居民點平面圖大全》(1635年),里斯本:INCM,1992。

略修士撰寫傳記的作家),以避免引用方濟各會馬科斯‧德‧利斯博阿 (Marcos de Lisboa) 修士(波爾圖主教,方濟各會的偉大的編年史家)的作品。另外,保祿修士也沒有忘記查閱方濟各會在印度的檔案館和圖書館,在果阿就存有相當多的資料,甚至可以用極為豐富來形容。費利什‧洛佩斯 (Félix Lopes) 修士還提出了一種可能性,那就是保祿修士可能還查閱過他的教友法蘭西斯科‧內格朗 (Francisco Negrão) 撰寫的《東印度聖多美監護所的方濟各會編年史》(Crónicas dos Frades Menores da Custódia de S. Tomé da Índia Oriental),這部作品在《東方的精神征服》創作的時候就已經以手抄本的形式流傳於當世了。保祿修士閱讀了過去和當時許多歌頌方濟各會修士於中世紀時在亞洲傳道的史詩文章,並將編年歷史推前了少許。在保祿看來,這些資料都是歷史證據,可以證明首先在亞洲傳道的是方濟各會,但是後來卻被新興的教會諸如耶穌會竊取了果實。這部作品,從整體來看,尤其是第14章,充斥着修士編年史的顯著特點,而《東方的精神征服》可以歸為這一題材。作品雖然有着較強的批判性和開闊的世界觀,但還是顯露了讚美的意圖,突出了方濟各會的傑出與優越,而且以一種為基督教教義辯護的口脗行文,並記錄下自主願望和傳教爭鬥。第14章,儘管顯示出許多個人意圖,持有讚美的語氣,卻依然堅持這一種不太新穎的模式,即以中世紀修士們在印度的殉道 (1321年,塔納 (Taná) 的殉道) 作為方濟各會在亞洲傳教的開始。不管怎樣,作者以敏銳的洞察力反駁了一個傳說,就是聖法蘭西斯科‧德‧阿西斯 (Francisco de Assis) 生前曾去過印度,具體來說是孟加拉 (Bengala)。不過,文章堅定地指出了一個事實,即由恩里克‧德‧科因布拉修士率領的方濟各會修士們才是王廷派往東方的第一批葡萄牙傳教士。在第14章提及這首批傳教士之後,保祿修士在後面的文字裡更是讚美了緊隨其後的修士們的美德與神聖,不論是在卡布拉爾艦隊之後,在監護所建立時期,也不論是在聖多美教區時期,甚至是印度的本土方濟各會修士。

但是,雖然是一筆論戰與反應的鉅大財富,《東方的精神征服》這部如此重要的作品卻直到1962年才得以印刷出版。而在這之前,這本書僅僅是以手抄本的形式保存在教會記錄員的手中,因為原始手稿在1936年丟失了。到了1924年,方濟格會修士萊昂納多‧勒梅斯 (Leonard Lemmens) 在梵蒂岡教廷圖書館 (Biblioteca Apostólica Vaticana) 宣告了這本書的存在。當時他所持有的版本是依照作者寄來的原版在馬德里所謄抄的,並準備送往位於羅馬的方濟各會教廷。保祿‧達‧特林達德修士直到去世之前都在想方設法出版這部作品。但是,缺少資金支持,而他本人一生清貧,還肩負繁重的公差,這些原因都使珍貴的手稿無法變成印刷的文字。這本書得到了宗教裁判所的授權,通過了教會和宮廷的審查,但卻未能突破手稿形式而得以印刷出版。費利什‧洛佩斯修士認為,其中最有可能的原因就是審查,使得想要出版這部作品的多次嘗試都失敗了,這本書面世的時間也推遲了很久,因為書中有很多處的暗示,隱隱指向帝國統治,或者是對維護第一批耶穌教徒在東方傳教的反駁。不過,這本書在葡萄牙還是為人所瞭解,也被許多方濟各會編年史家比如費爾南多‧達‧素萊達德 (Fernando da Soledade) 修士(《方濟各會歷史》(História Seráfica da Ordem dos Frades Menores))和一些作家比如若熱‧卡多佐 (Jorge Cardoso)(《盧濟塔納聖徒傳記》(Agiologio Lusitano)) 所提及。

根據從各種標題的史料記載中可以發掘的直接的或者間接的資訊,我們對保祿‧達‧特林達德修士也沒有甚麼更多的瞭解了。總之,不論是在自己的時代,還是在巴羅克時代,不論是在天主教改革時代,還是反改革時代,不論是天主教在亞洲建立的時代,還是那充滿紛爭的時代,甚至是傳教需要方法成熟與創新的時代,他都是一位具有高貴品格的教徒。保祿修士是一位東方的、亞洲的“大地之子”,是帝國宗教領域的一位重要人物。他是一個安定且平靜的人,否則,是不會那麼容易在澳門自己家鄉的聖母天使方濟各會修道院中入教的。隨後,從那個修道院,他被送往果阿完成初學者的學習。在果阿的學習是平靜、謹慎、安定而富有成效的。澳門是傳道佈教的爭鬥之地,甚至在葡萄牙(果阿)和西班牙(馬尼拉)的方濟各會教眾之間也有爭鬥。澳門是傳教動盪之地,並不具備形成修士會團體尤其是方濟各會的能力。在澳門,方濟各會社群僅具雛形,或許正因為如此,才促成了這位澳門年輕人前往果阿。聖母天使修道院建立的時候,保祿修士大概祇有九到十歲。這座修道院是由西班牙-菲律賓裔方濟各會教徒們建立的(佩德羅‧德‧阿爾法羅 (Pedro de Alfaro) 修士,後來被驅逐了),當時隸屬於馬尼拉(菲律賓)西班牙方濟各會聖葛列格里奧.馬格諾 (S.GregórioMagno) 教區。

儘管遠離歐洲,遠離都市中巴羅克式的光輝,卻並未讓保祿修士放棄對東方-葡萄牙式語言的學習。而他也成為了這種形式語言的傑出代表人物之一,甚至,後來他的文字和作品被印刷出版,他的學識與聲譽也得到了廣泛認可。不僅如此,保祿修士對東方帝國的後代來說,還是一位徜徉於字裡行間的榜樣,雖然他生活在歐洲文化中心之外,也並不屬於當時在東方極為活躍且成績顯著的耶穌教會。

保祿‧達‧特林達德修士是澳門之子,一名方濟各會教徒、傳教士、老師、作家和教規學者。毫無疑問,他還是帝國最鮮為人知的一位人物,遠離宮廷的長廊與紛爭,遠離教士所應有的顯達與高俸。他曾遍訪過印度的修道院,卻從未翻越過修道院的圍牆。他曾在自己的研究中揚帆遠航,曾在印度洋為傳教而乘風破浪,卻從未跨越過艦船的舷壁。就像我們曾經提及的,在那些老邁的傳教士的敍述與回憶中,他就是一個瘋子,甚至比那些在果阿的方濟各會檔案館中保存的資料記載的還要瘋狂。他還是一個自由的靈魂,竭力維護着自己的教會。而從這方面來看,保祿修士還是一位鬥士。面對王室教徒和都市教會的壓迫,他試圖為自己在印度的方濟各會教友爭取更多自主權。這些王室教徒和都市教會,通過中央集權,統治和管理着東行的傳教隊伍,儘管他們對這些隊伍毫無瞭解。不僅如此,這些王室教徒和都市教會還從文化上抗拒東方的土著修士、混血修士,甚至是當地出生的擁有葡萄牙血統的修士,因為在這些修士們看來,果阿遠遠要比里斯本重要。那麼,該如何看待保祿‧達‧特林達德修士這個人物,又如何看待他的那些自主權的要求?在我們反覆閱讀他的作品的時候(12),我們明白,保祿‧達‧特林達德修士,對於東方的葡萄牙帝國的研究,尤其那片土地上傳教歷史的研究,還是一個非耶穌會的重要的資訊源泉。

【註】

(1) 不應該忘記文德泉 (Pe.Manuel Teixeira) 神父 (1912-2003)對澳門方濟各會所作的一份重要研究,題目是“澳門的方濟各會士”(Os Franciscanos em Macau),出版於《西班牙在遠東地區:菲律賓,中國,日本。方濟會的存在,1578-1978》(España en Extremo Oriente: Filipinas,China, Japón. Presencia Franciscana, 1578-1978) 一書中,方濟各會教徒維克托·桑切斯 (Victor Sánchez) 和卡耶塔諾·福爾特 (Cayetano S.Fuertes) 編撰,馬德里:伊比利亞-美洲檔案出版社,1979年,頁309-375頁。

(2) (資訊來源未確認) 方濟各會教徒費爾南多·費利什·洛佩斯,〈葡萄牙東方領地的方濟各會,1584-1590年〉(Os Franciscanos no Oriente Português de 1584 a1590),收錄於《歷史與文學研究彙編》(Colectânea de Estudos de História e Literatura),卷三,頁265-351。里斯本:葡萄牙歷史學院出版社,1997。原版收於《研究》(Studia) 第9期,1962年1月。

(3) (資訊來源未確認) 方濟各會教徒費利什·洛佩斯修士為保祿·達·特林達德修士的作品《東方的精神征服》出版所作的“介紹”,卷一,里斯本:海外歷史研究中心,1962年,

(4)所提及的作者基於他所作的研究,〈1595年東印度的方濟各會傳道、學校、人員和立法〉(Missões Franciscanas na Índia Oriental em 1595. Casas, pessoal e legislação),伊比利亞美洲檔案,13,馬德里:伊比利亞美洲檔案,1953年,頁185,這是一篇值得信任的研究。

(5)迪奧戈·巴爾博札·馬沙多:《盧濟塔納全書》,里斯本:安東尼奧·伊西多羅·豐塞卡 (António Isidoro da Fonseca) 出版社,1741-1759年,卷三,頁535。

(6)保存在位於里斯本的國家圖書館的從未出版的作品《托缽僧修會教徒手中權力與權威簡編》(Breve Recompilação do poder e authoridade que tem os Confessores Mendicantes...),[寫於果阿,1619年]。

(7) 保祿·達·特林達德修士:《東方的精神征服》,卷一,頁265。

(8) 同上,頁333-334。

(9) 文德泉神父,引用書目資訊同 (註1),頁358。

(10)凱西米羅·克里斯托旺·德·納札雷,《東方的盧濟塔納教區:果阿大主教堂和其他主教區高級神職人員編年史錄》(Mitras lusitanas no Oriente: catalogo chronologico-historico dos prelados da Egreja Metropolitana de Goa e das Dioceses Suffraganeas)。新果阿:國家出版社,1887,卷二,頁256。

(11) 保祿·達·特林達德修士:《東方的精神征服》,14章,72頁及以後頁。[方濟各會修士費利什·洛佩斯的版本]。

(12) 保祿·達·特林達德修士作品目錄:《托缽僧修會教徒,以及享有特權的高級神職人員,在諸如東印度與西印度等偏遠地區,所擁有的權力與權威簡編》(Breve Recompilação do poder e authoridade que tem os Confessores Mendicantes, assim súbditos como Prelados, por virtude dos seus Privilegios, para absolver e dispensar, particularmente em partes remotas como as da India Oriental e Occidental),[果阿,1619],國家圖書館,里斯本;《東方的精神征服》,當時,東印度聖多美教區的方濟各會在從好望角三十餘個王國一直到遙遠日本的大片區域內傳教佈道,並在此過程中引發了許多重要事件,而這本書則講述了這些重要事件彼此之間的聯繫,該書共計三卷;《精神神學》(Theologia Moral)[丟失];《阿方索·恩里克國王的宣誓》(Juramento del Rey D.Affonso Henrique);《馬努埃爾國王派往羅馬的使團》(Embaixada que ElRey D.Manoel mandou a Roma);《使團長進獻給教皇的禮物以及其它新奇消息的清單》(Inventario do prezente, que o Embaxador levava a Sua Santidade, e outras noticias curiosas)。

施 倞譯

* 特謝拉 (Vítor Gomes Teixeira),波爾圖葡萄牙天主教大學藝術學校助教,1991年畢業於波爾圖大學文學系,1994年獲碩士學位,2004年獲中世紀歷史博士學位,現為葡萄牙天主教大學藝術科學與技術研究中心研究員。