為備受敬重、德垂後世的人樹碑立傳的傳統傳記題材,現已漸行漸遠,因而我們可以對歷史寫作賦予我們的最為虛僞的體裁說拜拜了。如果我們忽略目前為新聞人物及電影明星的“放蕩生活”而特寫的馬路新聞,那麽可以說,傳記現在之所以尚有人讀寫,主要是因為它們揭示了一些有趣的往事。如若不跟踪那些往事中的角色扮演的事實,我們便無法認識它們。身材矮胖的荷蘭人安德里亞斯·范巴瀾 (Andreas Everardus van Braam Houckgeest, 1739-1801。又譯范罷覽、范百蘭、文譜蘭)有着色彩紛呈的一生,雖然飽受道德家、同儕及同輩傳記作家詬病,卻值得任何對對華貿易史感興趣的人關注。18世紀後期,范巴瀾在廣州時斷時續地為荷蘭東印度公司效勞,其畢生追求經商斂財,同時也批判地觀察“有關中國的事物”。雖然其一生命運多舛,六十二歲去世時一貧如洗,未能給少妻孺子留下任何物質財富,但不容否認,他在那個有趣的時代度過了有趣的一生。

對其著述及在海外冒險時蒐集的物品,范巴瀾生前頗為自豪,這些紀念品如今被各地珍藏。若是范巴瀾的在天之靈得知,足以告慰平生。在海牙 (The Hague) 荷蘭國立檔案館,我們可以找到范巴瀾及其兄長 —— 海軍中將雅各·彼得·范巴瀾 (Jacob Pieter van Braam) (1) —— 的私人日記;在喬治·華盛頓 (George Washington) 總統的弗農山莊 (Mount Vernon),前往欣賞他贈給瑪薩·華盛頓 (Martha Washington) 的中國瓷器的遊客絡繹不絕;最近,阿姆斯特丹國立博物館 (the Rijksmuseum in Amsterdam) 從其美國後裔那裡,徵得一些他於1796年返美後置於其為自己在特拉華河畔建造的、現已拆除的公館裡的中式家具。最後,歷史學家們仍然經常引用其關於那次朝貢之旅的精彩敍述。1794-1795年,范巴瀾受荷蘭東印度公司委派,入朝參覲乾隆皇帝。該敍述最初於費城 (Philadelphia) 以法語出版,後又在歐洲出了英語、法語及荷蘭語版本。(2) 如果范巴瀾聽說,他的玄外孫愛德華·巴恩斯利 (Edward Barnsley,其長女的那一支),為他和他在美國及荷蘭的後裔寫了一部家族史,那麽他也同樣會感到驚喜。(3) 巴恩斯利在淡出公衆視野後,於20世紀80及90年代,以極大的熱忱撰寫了這部考據翔實的研究。可惜的是,該書出版後僅用於贈送家人及幾家當地圖書館,因此除了阿姆斯特丹國立博物館僅存一本外,美國之外竟一本難求。(本文作者20世紀90年代在普林斯頓做研究時竟不知道巴恩斯利先生的存在,為此至今還氣得直扯自己頭髮。而范巴瀾的玄外孫,一位頗受敬重的地方史學家,當時就住在特拉華河對岸數英里之遙!)本文關於范巴瀾的註釋,均為從荷蘭的檔案文獻、其本人著述及其玄外孫從美國各地檔案館的各種史料中梳理所得而來。

與其後來成為海軍將領的兄長雅各·彼得·范巴瀾 (1737-1803) 一樣,安德里亞斯也在海軍當過見習水兵,但於十九歲那年退役,加入荷蘭東印度公司。人稱十七君子的公司董事們,為了提高茶葉進口質量,剛剛開通一條阿姆斯特丹直達廣州的新航綫。在那以前,荷蘭東印度公司的對華貿易,一直通過公司的亞洲總部巴達維亞 (Batavia) 經營。雖然1727年為了瓦解佛蘭德東印度公司的競爭,曾採取開闢直達航綫的類似舉措,但在競爭者被排除之後不久,貿易又重新為巴達維亞掌控。

1755年,阿姆斯特丹得出結論,鑒於東方偷盜成風,决定自己接手中國的茶葉貿易。公司很快發現,新航綫獲利甚豐,且令巴達維亞殖民當局大為懊惱的是,阿姆斯特丹的“中國委員會”在公司於1797年壽終正寢之前,一直牢牢攥着廣州貿易不放。受僱於中國委員會的范巴瀾,定期往來於廣州及阿姆斯特丹之間,彙報中國的活動。1763年,在第二次回國途中,他在好望角停留,與范·瑞德·范·奧茨頌女男爵 (Baroness Van Reede van Oudtshoorn)、開普殖民地 (the Cape Colony) 總督的三女兒卡薩琳娜·科尼莉婭·赫特蕾達 (Catharina Cornelia Gertruida) 結婚。

由於我們仍在等待自18世紀60年代便存於荷蘭駐粵商館的日志的進一步出版,因此瞭解范巴瀾的日常活動便异常困難 (4)。從目前出版的唯一日記,我們看到的范巴瀾,是一個檢查茶葉質量及跑腿聽差的助理。但在新近出版的論述荷蘭廣州茶葉貿易的專著中,劉勇 (Liu Yong) 却詳細描述了范巴瀾的創新精神及隨機應變之才幹(5)。1772年夏,荷蘭東印度公司的“萊茵堡”號 (the Rijnsburg) 在中國沿海遭遇颱風沉沒。除了該船的生命與貨物損失之外,廣州商館還面臨着其它問題:有的職員擔心沒有足够的艙位將茶葉運往歐洲。時任貨物監督的范巴瀾,旋即赴澳門面見總督,問其是否願意出售手中的一艘船。在總督答應出售之後,范巴瀾即刻前往驗船,並經過一番討價還價,最後以38,000西班牙里亞爾成交。一俟交易得手,范巴瀾隨即將該船重新命名為“修理工”號 (the Herstelder),並準備將其駛往黃埔港外泊錨。可是他低估了粵海關監督(即“河泊”)的反應,後者傲慢地稱,他絕不允許一艘無稅可抽、原屬澳人的夷船停靠黃埔。范巴瀾此後與澳門議事會、澳門總督、澳門關部行臺及廣州當局之間的拉鋸戰,完全可以以“發生在中國沿海的官僚扯皮”為題寫入教材。但是通過一系列駕輕就熟的耐心談判、綿裡藏針的威脅及意外變故,范巴瀾最終如願以償:“修理工”號獲准馳入芝麻灣(Sesame Cove)。

一年之後,范巴瀾認為自己斂足了財富,决計離開總共生活了十五年的廣州,回國與妻兒在格德蘭省 (Province of Gelderland) 祖特芬 (Zutphen) 的漢薩 (Hansa) 古鎮附近的莊園,靠出租放貸生活。把自己像鄉紳那樣安頓好後,范巴瀾在自己的名尾增添了岳父一處領地的名稱:赫克季斯特(Houckgeest)。由於生性不安分,范巴瀾很快發現自己捲入了當地的黨派紛爭。他加入了改革黨 (後稱“愛國黨”),意欲推翻當地執政精英。受大西洋彼岸革命事件之鼓舞,或對自己的鄉村莊園生活煩悶至極,范巴瀾於1783年携帶妻子及五個兒女移居美國,在南卡羅萊納州 (South Carolina) 的查爾斯頓 (Charleston) 安家落戶,經商種稻,並取得美國國籍。一家人抵美不久,四個孩子先後感染白喉夭折。衹有嫁給獨立戰爭英雄理查德·布魯克·羅伯茨 (Richard Brooke Roberts) 的長女得以倖免。在其農業生意(其水稻種植技術是從中國學的) 同樣失敗後,范巴瀾决定携妻返回歐洲。由於這一人生悲劇對其妻子打擊極大,他們的婚姻似乎也面臨崩潰。或許是因其兄長雅各·彼得 (其一生可謂平步青雲,從海軍上尉到印度事務參議,最後官拜海軍中將)的相助,安德里亞斯得以重返荷蘭東印度公司,並於1790年到廣州任貨物監督。

在赴華途中,范巴瀾於馬六甲 (Malacca) 滯留了一段時間,並於該地寫了一份關於馬口鐵生

范巴瀾贈與瑪薩·華盛頓的兩件瓷器。

產、貿易以及如何實行改革以利公司的有趣報告。(6) 由於確信公司無法繼續對馬口鐵實行買方壟斷,因為英美港腳商人試圖從各個方面進行規避,范巴瀾提出了一項更為自由的貿易政策。一到珠江三角洲地區,范巴瀾便發現,自從他二十年前離開之後,這裡發生了翻天覆地的變化。英人在茶葉貿易中的競爭,現在愈演愈烈;但他也高興地發現,黃埔港停泊着許多美國商船。他琢磨自己可以通過荷蘭東印度公司的固定進貨渠道,幫自己的美國同胞搞到茶葉,賺取許多 (黑)錢。由於巴恩斯利 (Barnsley) 的研究,我們得知,除了為荷蘭東印度公司效力之外,范巴瀾還暗自進行私人貿易,1792至1795年間,他購買或裝載的美國商船,至少不下七艘。(7)美國著名航海家、遊記作家戴蘭諾 (Amasa Delano) 也提到過一次與范巴瀾的交易,儘管他那次投機似乎賠了大錢。(8)

與其他公司職員一樣,范巴瀾在貿易季節,舒舒服服地住在位於廣州城外、與英國商館毗鄰的荷蘭商館。但是每當春夏,他便得移居附近的澳門。他一定是在澳門學會彈吉他,並愛上葡萄牙歌曲的。他的美國外孫後來回憶,外公有時會退出公衆視野,操起吉他自彈自唱葡萄牙歌曲。葡語顯然也激起了范巴瀾的興趣,因為他為葡語愛好者編寫過一本語法書。論述馬六甲馬口鐵的文章及葡文語法書的兩篇手稿,均自豪地出現在他命一名當地中國畫工為其所作的肖像畫上。

1793年,身為廣州商館館長的范巴瀾,目睹了馬戛爾尼使團入朝覲見乾隆帝的全過程。看到英人未能如願得到一座珠三角的島嶼以供自用,范巴瀾長長地舒了口氣。但是,英國使團的失利,並未妨礙他自行草擬一個冒險計劃。他知道,荷蘭東印度公司的使節,曾於17世紀數度進京朝見,並寫出了插圖精美的著作,交由當時的著名出版機構 —— 阿姆斯特丹的范·繆斯 (Van Meurs) 出版社 —— 出版,暢銷不衰。(9) 他認為,自己周遊中國的時機已經成熟,因而上書巴達維亞總督及印度委員會,謊稱兩廣總督誠邀泰西各貿易國遣使入朝,恭賀乾隆皇帝登基六十週年。他的賭博成功了,儘管未能完全如願。巴達維亞的荷蘭殖民當局接受了他的建議,但並未委任范巴瀾為大使,而是委派伊薩克·蒂進 (Isaac Titsingh, 1745-1812。又譯鐵俊甫、德勝) 為正使,范巴瀾為副使。身為印度委員會資深顧問的蒂進,有着極其豐富的印度及日本經歷,曾數度參拜江戶 (Edo) 幕府 。(10)

清廷朝貢之旅不僅受到范巴瀾本人的大書特書,蒂進與一位法國青年克里斯蒂安·德經 (C.L.J de Guignes,即小德經。) 也分別記了日記。小德經是應其父 —— 著名東方學家約瑟夫·德

卡薩琳娜·科尼莉婭·赫特蕾達·范巴瀾,玻璃畫,阿姆斯特丹國立博物館惠允。

經 (Joseph de Guignes,1721-1800) —— 的好友蒂進之邀加入使團的。(11) 1938年,荷蘭漢學家戴聞達 (J.J.L.Duyvendak),根據零星的漢語文獻、范巴瀾的著述及手頭的蒂進手稿,就朝覲之旅寫過一篇長文。(12)

通往帝都之旅,一開始便超出了兩位年邁使節的預期。1794年秋,蒂進下船之後,即致函兩廣總督,知會荷蘭使節的到來,並請允許前往北京,恭賀皇帝登基六十週年。老皇上得知荷蘭使節抵粵,旋即傳旨使團立即於廣州啓程,因為如果他們星夜趲行,那麽到達首都便恰好趕得上準備於一月舉行的官方大典。參加慶典活動的還有蒙古及朝鮮來使。由於蒂進到得晚,加上是年入冬早,荷人本打算開春之後才北上進京,但是他們顯然低估了乾隆皇帝的熱情。現在他們面臨着數千英里的艱難跋涉。蒂進在其遊記中寫道:“這一聖旨令我覺得非常難以接受,蓋因天寒地凍,多有不便,且需立即添置必要之補給。一路上舟車勞頓,且大部分時間江河封凍,不得不改行陸路。”(13) 由於江河、運河封凍,接下來的陸路行程,的確充滿艱辛,令人十分不快。荷蘭使節抵京時,已有數名民伕累死途中,范巴瀾昔日之將軍肚,此刻已風采不再,而蒂進也落到了黔驢技窮的地步。

1795年1月20日,中國的春節,荷蘭東印度公司使節及朝鮮使臣詣保和殿見駕,行過三拜九叩大禮,蒙賜酒款待。慶典結束,皇上邀荷人參觀御苑,其間客人表演了滑冰,令主人大飽眼福,多次舉杯祝客人健康。幾天後,荷使接到皇帝致“荷蘭王”的書函,言之諄諄地告誡執政威廉五世,要“悲憫百姓,率心治國,勤於政事,常念皇恩”(14)。中國皇帝與兩位使節當時怎麽也想不到,幾乎在接到信函的同時,執政官已經逃至英國,因為皮歇如 (Pichecru) 將軍麾下的法軍,

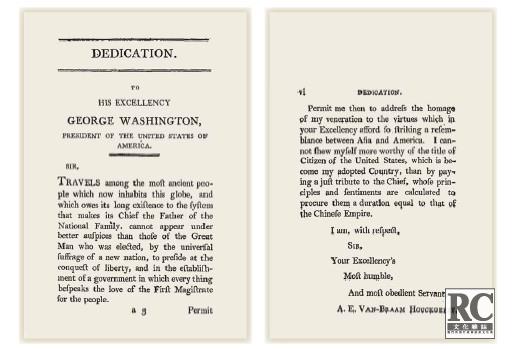

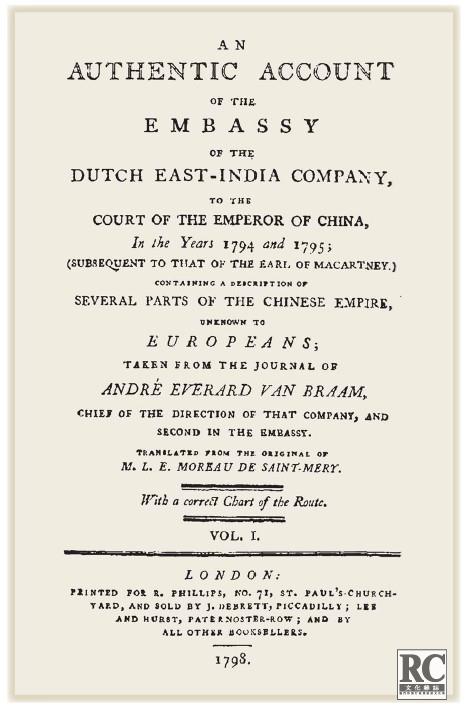

范巴瀾題獻給喬治·華盛頓的《1794年和1795年荷蘭東印度公司出使中華帝國朝廷紀實》。

齊官 (Chitqua) 繪:范巴瀾,赤陶,阿姆斯特丹國立博物館惠允。

已經越過冰河,侵入荷蘭。初春的南返之旅,對荷人來說一帆風順,所經之處,備受酒肉款待。

回到廣州之後,蒂進便與范巴瀾各奔前程。蒂進决計不回巴達維亞,而是携帶大量手稿及其在東方多年聚斂的日貨直航英國。他將在那裡等待荷英戰爭的結局,而荷蘭執政已經更迭。范巴瀾則心懷其它計劃。他為美國總統夫人瑪薩·華盛頓定製了一批中國瓷器,並自己採購了全套家具及書畫,準備置於返美之後為自己建造的新公館內。他將自己的中國貨裝上一艘美國船後,便啓程向費城進發。途中於開普殖民地停留,將與其分居的妻子的表/堂妹 —— 一個十九歲的孤女 —— 弄上了船,答應負責其教育問題,以此手段為自己搞到一個養女。很快,這個姑娘便不僅僅是養女了。

抵達美國並向瑪薩·華盛頓贈送瓷器之後,這位不知疲倦的老人便啓動了兩個最終要了他老命的大項目。但在回到這個話題之前,我們還是先來看一看刻在瓷盤上的裝飾及銘文。在印有新共和國諸州名稱的花環簇中,鐫着英鎊上的銘文 Decus et Tutamen,接着便是 Ab Illo。弗農山莊將其譯為“Glory and Arms from that”(從那的榮耀及武器),簡直不知所云。正確的解讀應為,“Glory and Honour away from him”(離開他的榮耀及尊嚴),暗指美國諸州脫離英王一事。范巴瀾頑皮地一語雙關,將廣州的前英國鄰居涮了一把。(15)范巴瀾的新項目究竟是甚麽?首先,他想出版自己的遊記。為了得到盡可能多的讀者,他决定用法語發表。事有凑巧,當時費城聚集着一幫法國逃亡文人,如躲避雅各賓屠夫的塔列朗 (Talleyrand) 和莫羅·德·聖-梅里 (Moreau de Saint-Méry),正在海外韜光養晦,靜待革命自食其子。塔列朗與莫羅很快成為范巴瀾的座上賓。在莫羅 (他一定為此得到了重酬) 的協助下,范巴瀾發表了題獻給喬治·華盛頓並配有精美插圖的《北京之行:1794年和1795年荷蘭東印度公司出使中華帝國朝廷紀實》(兩卷) (Voyage de l’ambassade de la Compagnie des Indes orientales hollandaises, vers l’empereur de la Chine, dans les années 1794 & 1795, ‘en deux tomes)。

由於范巴瀾一生都忙於追名逐利,在第二卷問世之前,作者已將第一卷運往歐洲。也許是命運的捉弄,該版圖書幾乎全部落入一個法國私掠者手中。於是在未得作者授權的情况下,該書便於法國出版,當然是“兩卷”,彷彿那就是原作之全部。這個於1798年在法國出版的盜版兩卷本,後來被譯為英語 (1798)、德語 (1798-1799)

及荷蘭語 (1804-1806),現普遍被誤認為是原著。然而上述所有版本,均衹含范巴瀾原作之第一卷,不包括1795年4月4日後使節們從京返粵之旅的動人故事,而他們是在9月才抵達廣州的。另外,范巴瀾添加的各種附錄,如一個中國摺子戲劇本,也淨缺失。在閱讀盜版本時,人們得出的印象是,荷蘭使團大遭敗績,使節們不得不忍受千辛萬苦以及華人的無禮對待。美國版原作第二卷發表於1798年,但那時已經無人再對此感興趣,因為第一卷已經消失得無影無蹤。范巴瀾結果在這一項目上賠盡了老本。倖存下來的費城版原作兩卷本,可謂鳳毛麟角。

另一個吸光范巴瀾資本的無底洞,便是他建在布里斯托爾市 (Bristol) 特拉華河畔的公館。“中國公館”的修建,就像一個龐大的禮品交換儀式。為了結清債務,范巴瀾不得不於公館落成之後立即(但他仍然設法在裡面舉行了與年輕的開普新娘的婚禮)將其售賣。他因此犯了重婚罪,因為其髮妻從未與其離婚,且仍在荷蘭活着。幾乎身無分文的他,携妻帶子(其妻不久誕下一子)來到歐洲。在德國各州遊歷一番之後,最終於阿姆斯特丹定居。1801年,當身心疲憊的范巴瀾與其造物主相見時,回顧其世俗的一生,他的確可以說,自己沒有辜負自己的座右銘:“In magnis Voluisse sat est”(在重大問題上,衹要拼搏,就够了)。

【註】

(1) 彼得·范巴瀾檔案,國家檔案館,編號:1.10.11.0。

(2) 范巴瀾:《1794年和1795年荷蘭東印度公司出使中華帝國朝廷紀實》,費城:1797-1798年,2卷。

(3)愛德華·羅伯茨·巴恩斯利:《關於一位名叫范巴瀾的18世紀荷蘭公民及歸化美國人的精彩一生的傳記》(The First VBH, a biography about the remarkable life of an eighteenth century Dutch citizen and naturalized American named Andreas Everardus van Braam Houckgees),新澤西:比奇港 (Beach Haven),1989年,2卷。

(4) 《粵澳日志,1762年》(The Canton-Macao Dagregisters1762),范岱克 (Paul A.Van Dyke)、辛西婭·維亞勒 (Cynthia Viallé) 譯註,澳門:澳門文化局,2006年。

(5) 劉勇:《1757-1781年荷蘭東印度公司的對華茶葉貿易》(The Dutch East India Company’s Tea Trade with China,1757-1781),TANAP 亞歐交流史專著系列,第6輯,萊頓/波士頓 (Leiden/Boston):布里爾出版社,2007年,頁128-131。

(6) 喬瓦尼·德·胡祿 (J.de Hullu):〈范巴瀾論馬六甲及馬口鐵貿易,1790年〉(A.E.Van Braam Houckgeest’s memorie over Malakka en den tinhandel aldaar [1790]),見Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië,76卷 (1920),頁284-309。

(7) 巴恩斯利:《關於一位名叫范巴瀾的18世紀荷蘭公民及歸化美國人的精彩一生的傳記》,第2卷,頁128-131。

(8)戴蘭諾:《戴蘭諾的商業及發現航行:戴蘭諾在中國、太平洋諸島、澳大利亞及南美,1789-1807年》(Delano’s voyages of commerce and discovery: Amasa Delano in China, the Pacific Islands, Australia, and South America,1789-1807),麻省:斯托克布里奇 (Stockbridge):伯克夏·豪斯出版社,1994年。

(9) 約翰·尼霍夫 (Johan Nieuhof):《荷蘭使團初訪中國記》(Het gezantschap der Neêrlandtsche O.I. Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham),阿姆斯特丹:范·繆斯出版社,1665年;達帕 (Olfert Dapper):《第二、三次荷蘭東印度公司使節出訪大清帝國記聞》(Gedenkwaerdig bedrijf der Nederlandsche O.I.C. op de kuste en in het Keizerrijk van Taising of Sina),阿姆斯特丹:范·繆斯出版社,1670年。

(10) 〈論蒂進〉(On Titsingh),見弗蘭克·勒奎因 (Frank Lequin) : 《蒂進在中國 (1794-1796年) 》( Isaac Titsingh in China (1794-1796)),埃爾芬 (Alphen aan den Rijn):Canaletto/Repro-Holland,2005年。

(11) 小德經:《北京、馬尼拉、毛里西亞島遊記,1784-1801》(Voyages à Peking, Manille et l’île de France, faits dans l’intervalle des années 1784 à 1801),巴黎:帝國出版社,1808年,三卷。

(12) 戴聞達:〈最後一次荷蘭出使中華朝廷記〉“The last Dutch embassy to the Chinese court” ,見《通報》(T’oung Pao, 8),1938年,第34-4卷,頁1-137。

(13)戴聞達:〈最後一次荷蘭出使中華朝廷記〉,《通報》第34-4卷,頁20;弗蘭克·勒奎因:《蒂進在中國(1794-1796年)》,頁81。

(14) 亨德里克·穆勒 (Hendrik Muller),Azie gespiegeld,Malakka en China,萊頓:Sijthoff 出版社,1918年,頁130。

(15) 埃莉諾·H·古斯特夫森 (Eleanor H.Gustafson):〈隱意:荷蘭籍美國人范巴瀾 (1739-1801)〉“Hidden Meaning, Dutch American Andreas Everardus van Braam Houckgeest (1739-1801)”,見《古風雜志 (MagazineAntiques),2004年10月。http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1026/is_4_166/ai_n6276484

郭頤頓譯

*包樂史(Leonard Blussé):荷蘭萊頓大學歷史教授,厦門大學東南亞史兼職教授,著、編(含合編)論著40部,發表論文80篇。