明清之際,來華基督宗教為尋求生存發展空間,努力與中國本土宗教與文化進行對話,且不乏從中國歷史經驗和文化傳統角度,致力於梳理逆流邪說,遏制異教弊端,湧現出一批具有啟蒙價值的思想著述。然而,隨着清初禁教政策的推行,這一啟蒙性努力逐漸被歷史掩埋,一些重要的思想著述也淡出學人視野。澳門館藏孤本張星曜 (1) 之《歷代通鑒紀事本末補後編》(簡稱《補後編》),即是這樣一部充滿思辨性、具有重要思想創見的史籍文獻。張氏旁搜博輯,纖芥無遺地為我們彙集了中國歷代政教制度中的宗教性內容。從史學體例和思想發展的角度看,該著具有發凡起例之功,其思想上力主“祛魅”益儒的色彩尤為明顯,傳遞出清初思想史的嬗變痕跡。目前,該著孤本藏於澳門中央圖書館何東藏書樓,前人對該書已做了大致研究。(2)本文在前賢研究基礎上,側重檢討其體例發凡與思想祛魅的努力,以展示這部史籍的獨創性貢獻。

《補後編》對紀事本末體的創新

明末清初,在利瑪竇等耶穌會士的努力下,天主教已傳佈於現今之江蘇、浙江、廣東、山東、河南、山西、四川等十多個省份。江南地區天主教傳教事業尤為發達,社會各層皆有信徒,上至“天主教三柱石”徐光啟、楊廷筠和李之藻等名宦,下至販夫走卒、漁民村婦。經耶穌會士郭居靜 (Lazzaro Cattaneo,1560-1640)、艾儒略 (Giulio Aleni, 1582-1649)、衛匡國 (Martino Martini, 1614-1661) 和殷鐸澤 (Prospero Intorcetta,1625-1696) 的經營,杭州成為天主教在江南的傳教中心。而佛教興盛的杭州地區卻對天主教較為排斥,甚或出現攻擊教堂、毀壞聖像、焚燒書板等激烈的反教活動,其中也有些儒生參與。這些反教活動對天主教徒張星曜的影響極大。張星曜認為,反教活動源於士人道術不明,而道術不明的重要原因是受佛、道二教的惑亂。張星曜以孟子自喻,“獨孟子一人起而正之,故有望於輔之者”。他於是產生了編纂《補後編》的想法,希望通過編撰該書,能夠明辨儒、釋、道之分野,自覺維護儒家純正,反對三教之雜糅。他稱該書目的是“使人之閱是書者,俾知吾道之與二氏判然若黑白之不相淆矣”(3)。參與《補後編》編纂的,除了張星曜外,“或假書籍,或代抄錄,或助校讎”者,共68人。該書完成於“康熙庚午桂月”(4),即1690年,而整個編纂過程歷時數十年。(5)

對於張星曜的《補後編》,繆荃孫認為:“與袁氏迥殊矣,何必云《紀事本末補》乎?”(6) 其實,繆氏之論僅道及其中一面,而未及該書的整體性貢獻。關於史書體例,如章學誠所云:“按本末之為體也,因事命篇,不為常格,非深知古今大體、天下經綸,不能網羅隱括,無遺無濫。文省於紀傳,事豁於編年,決斷去取,體圓用神,斯真《尚書》之遺也。”(7) 這裡“因事命篇,不為常格”、“決斷去取,體圓用神”,可以說是紀事本末體最重要的特徵。《補後編》繼承了《通鑒紀事本末》“以為鑒戒,所以啟人心而命之覺也”的編纂目的,在《補後編.序》中,張星曜開門見山地指出編撰此書的立意在於“治”與“亂”:

宋司馬溫公編《通鑒》,朱子作《綱目》。其於治亂興廢,異端邪說悉載於冊,以為鑒戒,所以啟人心而命之覺也。編帙繁重,袁氏樞於是類為《紀事本末》[⋯⋯] 以年月日者悉以事貫之,用心亦勤矣。凡亂臣賊子,忠奸得失之際,有綱有紀,燦然悉備。獨至二氏禍亂間附他冊,未有專卷。豈以史惟紀事二氏亂道,當為辨理,不及細錄歟?夫《通鑒》一書,人主之溺於佛而禍亂者多矣。佛徒之為亂於斯世者,踵相接矣。(8)

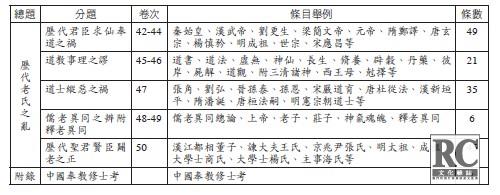

在張星曜看來,宋代司馬光編《資治通鑒》、袁樞編《歷代紀事本末》使“凡亂臣賊子,忠奸得失之際,有綱有紀,燦然悉備”,然則“獨至二氏禍亂間附他冊,未有專卷”是一個很大的缺陷。而“人主之溺於佛而禍亂者多矣”,佛老二氏之禍亂未能有專卷,以致後人陷溺愈深,闢佛老二氏益加難辨。如在〈凡例〉中所云:“程子謂雖有數孟子,亦無如之何?然目其無可如何而置之不論,此豈有人心者所為乎?予集古今以來辯析二氏者,繫之終簡。蓋亂極思治,豳風所以繼檜也。”(9)因此,在“鑒前世之興衰,考當今之得失”這一主旨上,《補後編》與通鑒體史書是一脈相承的。亦如張星曜所云:“爰是取通鑒之所書類為數款:一曰歷代君臣奉佛之禍;一曰佛教事理之謬;一曰佛徒縱惡之禍;一曰儒釋異同之辨;一曰禪學亂正之失;一曰歷代闢佛之正。總之曰釋氏之亂。其老氏之亂亦以此為準。皆以通鑒為經,性理諸儒之說為緯,而間以愚意附焉。”(10)《補後編》亦繼承了紀事本末“因事命篇”的體例。其第1-41卷是闢佛的內容,其總題為“歷代釋氏之亂”,又分為“歷代君臣奉佛之禍”(卷1-4)、“佛教事理之謬”(卷5-14)、“佛徒縱惡之禍”(卷15-19)、“儒釋異同之辨”(卷21-24)、“儒釋異同摠辨”(卷20)、“儒學雜禪之非”(卷25-34)和“歷代聖君賢臣闢佛之正”(卷35-41)。第42-50卷是闢道的內容,其總題為“歷代老氏之亂”,又分為“歷代君臣求仙奉道之禍”(卷42-44)、“道教事理之謬”(卷45-46)、“道士縱惡之禍”(卷47)、“儒老異同之辨”、“儒老異同摠辨”(卷48)、“釋老異同”(卷49)和“歷代聖君賢臣闢老之正”(卷50)。具體內容可參見下表:

上表清晰地反映了張星曜的編著思路不僅嚴謹有序,且有相當的創造性。首先是以無可辯駁的歷史事實說明佛、老給歷朝政治造成的惑亂,然後從思想上辨析其理論的惑源,接着進一步指出二氏在理論與踐行間的分裂,最後以歷史上的聖君賢臣為例,從正面的史事和言辭論證說明闢除二氏的正當性與合理性。可以說,如此編排與佈局層層推進,環環相扣,不僅嚴謹有序,而且極具說服力。這種將敍事與說理融為一體的著述風格,既承繼了司氏、袁氏通鑒史事的編纂傳統,又將這一傳統發揮為將敍事與說理融為一體,可以說是張星曜對通鑒紀事本末的創新。

正如繆荃孫所見,《補後編》在體例上與袁氏迥異,史料來源和體例都是紀事本末體的一大突破。在袁樞《通鑒紀事本末》之前,編年體和紀傳體一直在史書體例上佔統治地位。如清儒傅以漸所云:“編年之史自春王,序傳之史自子長,而紀事之史古無聞焉。”(11)對於二者的特點,劉知幾云編年體“繫日月而為次,列時歲以相續, 中國外夷, 同年共世, 莫不備載其事,形於目前”。但其缺點是“故論其細也,則纖芥無遺;語其粗也,則丘山是棄”。紀傳體則“紀以包舉大端, 傳以委曲細事, 表以譜列年爵, 志以總括遺漏, 逮於天文、地理、國典、朝章, 顯隱必該, 洪纖靡失”;其不足則“若乃同為一事,分在數篇,斷續相離,前後屢出,[⋯⋯]又編次同類,不求年月,後生而擢居首帙,先輩而抑歸末章。”(12)所以有“司馬《通鑒》病紀傳之分,而合之以編年。袁樞《紀事本末》又病《通鑒》之合,而分之以事類”(13)。對於袁氏之創紀事本末之體,四庫館臣云:“區別門目,以類排纂,每事各詳起訖,自為標題;每篇各編年月,自為首尾。始於三家之分晉,終於周世宗之征淮南,包括數千年事蹟,經緯明晰,節目詳具,前後始末,一覽了然。遂使紀傳編年貫通為一,實前古之所未見也。”(14) 在取材上,《通鑒紀事本末》完全取自於編年體史書《資治通鑒》,確切地說,《通鑒紀事本末》完全是鈔撮《資治通鑒》一書而成。雖然相對於編年、紀傳體史書其有“文省於紀傳,事豁於編年”的優點,但它畢竟是鈔撮原史書而成,祇是原史書的精減取捨。因此取材和立意都受到一定局限。此後接踵者有楊仲良之《續資治通鑒長編紀事本末》、章沖( 茂深) 的《春秋左傳事類始末》以及明人陳邦瞻的《宋史紀事本末》,雖取得了較大進展,但都取源於一部史書,因而都受到一定的局限。直到清代谷應泰之《明史紀事本末》的出現才衝破了這一成規,首創採群書而成的風格。谷書始作於順治十三年,完成於順治十五年 (1558)。據趙榮福《燕行錄》載:“豐潤人谷應泰為浙江提學時,合通記、本末、編年、世法等書,補以聞見,撰《通鑒紀事》一部五十餘卷,而始自至正,止於順治十年前。應泰死,而其子因刊行之。”(15)

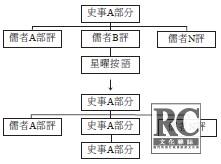

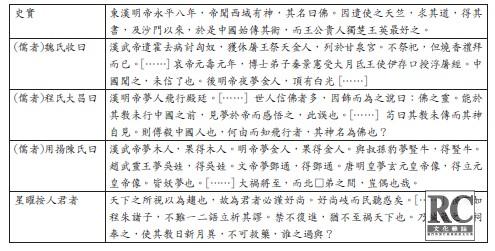

谷應泰去世正好在康熙庚午年,即1690年,而其書刊佈一定在1690年之後。這一年張星曜的《補後編》歷經數十年編纂校定完成。如此看來,張星曜編纂《補後編》的時間,很可能要早於谷書,而最後完成雖晚於谷書,但形成的時間卻早於谷書。因而可以推斷,張星曜並未受到谷書的影響。谷應泰之《明史紀事本末》更多地拘泥於正史的有限資料,而《補後編》在史料的採集和纂修方法上均有較大的突破。如張星曜云:“採用先儒宜詳載世代本末使後知考,乃觀古今諸書有並名氏而胥夫之者”,不以“官秩崇卑為輕重”,故有“二程”、胡夤、李光祖、晁以道等名儒,亦有“隱而未仕者及雖仕而居下僚者”。所以該書採用的史料廣博,不拘泥於歷代紀事本末,輯入該書的史料除了正史類的,如《三國志》、《南唐書》、《宋史》、《元史》、《明史》等;還有筆記類的,如《魯齋遺書》(元·許衡)、《草木子》(明·葉子奇)、《宋稗類鈔》、《高子遺書》(明·高攀龍) 等。不僅有名儒之作,如《朱子語類》、《二程遺書》、程朱信劄等;還有政書類書籍,如《貞觀政要》等。此外還有中國第一代天主教徒、“聖教三柱石”楊廷筠、徐光啟和李之藻的著作。這種取材的多元和豐富性,對於紀事本末體史書而言,是超越前人的創新。不僅如此,其“以通鑒為經,性理諸儒之說為緯”的敍事手法,可謂發前人之未發;其發凡起例之功,對紀事本末體的運用,也幾乎達到了“決斷去取,體圓神用”的高度。為了使佛老之非益明,張星曜更在通鑒、本末按語的基礎上,以“性理諸儒之說為緯”,即通過性理諸儒之口,使其事其理更明晰。其基本的體例格式如下圖所示,並以〈歷代君臣奉佛之禍·楚王英〉為例:

由上可見,漢明帝夢金人一事,通過諸儒考辨,其原始終末,粲然分明。《補後編》敍事與歷史諸儒考辨、論說相結合,再加之星曜按語,其事其理更為釐然。不僅使讀者對整個事件的歷史前後本末有一個瞭解鏡鑒,更從學理上對問題的各個面相進行呈現,俾讀者在思想深處形成震動。這種融匯通鑒體、史評、學案體為一體的紀事本末格式,可以說是張星曜的首創,在史著編纂發展史上,洵屬體例發凡之重要著作。

明清思想史變局中的《補後編》

《補後編》成功開啟了“宗教紀事”的本末體紀事的先河,對紀事本末體的發展做出了重要貢獻。司馬光在進呈《資治通鑒》的〈進書表〉中即申明,書中“專取關國家盛衰,繫生民休戚,善可為法,惡可為戒”之內容。張星曜將袁樞《通鑒紀事本末》的體例成功地運用到儒佛道與治道的關係領域,在通鑒本末體史書上是絕無僅有的。正如學者闞紅柳所指出的:“其以紀事本末的體裁記錄歷史上的佛道之禍,當為張星曜所首創,而利用中國傳統史書體裁撰寫紀事本末體史書,以利於天主教傳播,更為中國史學史上之首例,這是中西文化交流的產物,也是清代史學發展的新跡象。”(16)

如上表所列在“歷代釋氏之亂”和“歷代老氏之亂”中的“歷代君臣奉佛之禍”(卷1-4)、“佛徒縱惡之禍”(卷15-19) 、“歷代君臣求仙奉道之禍”(卷42-44)、“道士縱惡之禍”(卷47),以歷代因佛道引發的禍端為主,涉及王朝國祚、宗教引發的叛亂、偷盜詐騙欺瞞。這些都在紀事本末體上是前所未有的。如〈後趙主石虎〉條:

晉穆帝永和三年,趙王虎據十州之地,聚斂金帛,及外國所獻珍異,府庫財物,不可勝紀。猶自以為不足,悉發前代陵墓,取其金帛。沙門吳進言於虎曰:胡運將衰,晉當復興,宜苦役晉人以嚴其氣,虎使尚書張群發近郡男女十六萬人,車十萬乘,運土築華林苑,及長牆於鄴北,廣袤數十里。申鐘石璞趙攬等上疏,陳天文錯亂,百姓凋弊。虎大怒曰:使苑牆朝成,吾夕沒無恨矣。促張群,使燃燭夜作,暴風大雨,死者數萬人。虎卒。諸子相殘,石氏無遺種。(17)

石趙之主惑於釋氏之禍昭然若揭。對此,張星曜稱:“按苦役晉人,何以厭當興之氣,適足以重殘暴之罪耳。沙門一言而國亡愈蹙,沙門之為禍亦烈矣哉。”(18) 可謂一針見血。又如北魏之胡太后“好事佛,民多絕戶為沙門”,“營建諸寺,無復窮已。令諸州各建五級浮屠,民力疲弊,諸王貴人,宦官羽林,各建寺於洛陽,相高以壯麗。太后數設齋會,施僧物,動以萬計,賞賜左右無節,所費不貲,而未嘗施惠及民,府庫漸虛,乃減削百官祿食”。而其行為“淫殺諸惡,靡所不為”,形成了強烈的反差,最後終致爾朱之亂,沉河而亡,並致北魏政權的崩解。對此張星曜痛切地說:

魏主中夏,國富兵強,自高宗弛佛禁之後,顯祖世宗,酷好佛法,至胡太后而極矣。胡后臨朝不正,啟爾朱榮之亂,魏遂以亡,佛之為禍烈矣哉。君后信佛,而反者偏在沙門,佛禁淫殺,而奉佛者備極淫殺,詎非罪福本空何至說,荒誕不根,無以正世道而戟人心,故至是與,后之治天下者,可以鑒矣。(19)

而同一時期的南方諸朝,從梁武帝開始,以佞佛而上演了一幕幕殞命亡國的鬧劇。張星曜在引據諸儒之論,指出其虛偽利己本性的同時,也給予了深切的總結:

梁武之亡國,猶曰納侯景所致也。若江南主,則真以佛亡國矣。金錢耗於浮屠,刑法壞於禮佛,心力疲於拜誦,一佛出世,不知其為間諜也。塔廟增修,不知其為攻具也。愚亦甚矣。嗚呼!物必有間也,而後蟲齧之,使唐主不信浮屠,則小長老與採石僧之諜,何自而至哉?又按馬氏曰,南唐好釋,而吳越亦然,南唐每建蘭若,必均其土田,謂之常住產。錢氏則廣造堂宇,脩飾塑像而已,曰桑門取給十方,何以產為?至今建康寺田跨州連縣,富過豪右,浙僧歲出遠近,斂率於民。嗚呼!此皆天地之物力,百姓之脂膏也。無端與此輩蠹蝕,亦獨何哉?(20)

佞佛不僅使統治者殆於國政,失去了治國的基本理智,更重要的是虛耗了國家的財政,而寺廟擁有大量的土地,蠹蝕了國家的經濟基礎,以致於身死國亡,不能不為後世鑒。而在“歷代君臣求仙奉道之禍”(卷42-44)中,《補後編》更從秦始皇開始,歷數歷代君臣因迷信方術而殞命、亂政、亡國者不知凡幾。

過去學者在研究或提及《補後編》時,往往將之與張星曜的天主教背景相結合,認為其主要的目的是護教,如美國學者孟德衛稱該書為“促進天主教移至中國文化領域的特洛伊木馬”(21);闞紅柳亦認為該書“‘以史證教’,是天主教傳行中國,受中國文化環境影響而產生的一種自覺行為,表現為有意識地發掘史書,選擇史料,為天主教傳播所用”(22)。這些學者的判斷是有道理的。侯外廬指出,當時的傳教士在與反對者進行理論鬥爭時,採取了如下的策略:(一) 對儒道佛三教的關係上是聯合儒家以反對二氏,即是所謂的“合儒”;(二) 在對儒家的態度上是附會先儒以反對後儒,即所謂的“補儒”;(三)在對先儒的態度上,則是以天主教經學來修改儒家的理論,即所謂的“益儒”、“超儒”。(23) 通觀張星曜的其它著述,如《天教合儒》、《天教明辨》、《天儒同異考》(包括《天教補儒》、《天教超儒》)、《天學通儒》,其採取的路線或策略和當時西方傳教士完全一致。因此,該書可視為張星曜合儒策略的成功實踐。

然而從更宏大的視野,即在明末清初整個思想史變局 —— 中國早期啟蒙學術興起這一大背景下來進一步審視是書,則其文獻價值和思想史意義就更為重要了。如蕭萐父指出的,歷史的發展祇有到特定的階段才能進行自我批判和總結性反思,中國歷史發展中兩個“之際”——“周秦之際”與“明清之際”,都是中國思想史上兩個重大轉變時期,而後者則在崛起的批判思潮中興起了啟蒙學術。(24)對於這一時期的學術思想的變局,儘管學者多認為是中國本土社會歷史積累與突變的結果,但無可否認也受到這一時期東西方文化交流的影響。遞言之,這一時期東西方文化交流中對中國文化的反思性批判也構成了其時啟蒙學術的一部分。張星曜之《補後編》不僅是這樣一部反思和批判性的著作,也是明末清初思想啟蒙運動中的一部重要文獻。由於該書未能刊行於世,故它的價值與意義一直被塵封,也沒有被後人發掘出來。

許蘇民先生在〈祛魅·立人·改制 —— 中國早期啟蒙思潮的三大思想主題〉一文中指出,祛魅、立人和改制為早期啟蒙思潮的三大思想主題,而祛魅為之首。許蘇民列論了“三代聖王”、“六經”、“聖人”、“道學”、“道統”等五個方面的“祛魅”(25),實質上都是對傳統意識形態觀念進行反思、批判和消解,更準確地說,首先是“去蔽”,即祛除傳統意識形態和觀念的積蔽,然後再是對之批判消解的“祛魅”。而祛魅,事實上,第一步就是指祛除巫魅和神秘,換言之,對宗教巫魅化和神秘化進行反思和批判,是祛魅最為本原和前提性的工作,否則一切的批判都無從談起。用馬克思的話說:“對宗教的批判是其他一切批判的前提。”(26) 因此,在研究明清思想啟蒙思潮時,應首先注意到這一時期對宗教巫魅化的反思和批判。沒有對宗教祛魅進行批判和消解,其他批判和消解都可能無從談起,或者祇是從一種巫魅和神秘轉向另一種巫魅和神秘。

《補後編》對中國古代歷史展開了一次最為系統的祛魅。如上表所示,該書所列僅在“歷代君臣奉佛之禍”、“歷代君臣求仙奉道之禍”中就從歷史中擷取了七十五件佛教之禍和四十九件道教之禍,將這些放在一起,深切著明地反映了中國歷史上因二氏造成的禍患緣起。雖然該書主觀上反對的是佛老,事實上,是對中國歷史的一次反思,一次較為系統的祛魅,與其說批判的是佛老,毋寧說批判的是沉積在中國人觀念中的巫魅信仰。這種巫魅信仰並非始自佛老,而是綿延充斥於中國古代歷史和傳統文化中,成為中國歷史神學的一部分。早在劉知幾《史通·採撰》中,就對此進行過批評:

其失之者,則有苟出異端,虛益新事,至如禹生啟石,伊產空桑,海客乘槎以登漢,姮娥竊藥以奔月。如斯踳駁,不可殫論,固難以汙南、董之片簡,霑班、華之寸劄。而嵇康《高士傳》,好聚七國寓言,玄晏《帝王紀》,多採《六經》圖讖,引書之誤,其萌於此矣。至范曄增損東漢一代,自謂無愧良直,而王喬鳧履,出於《風俗通》,左慈羊鳴,傳於《抱樸子》。朱紫不別,穢莫大焉。(27)

一直以來,這種魅化的傾向不僅存在於歷史著作中,也存在於儒家的典籍與信仰中。《補後編》引慕廬韓氏說:

自永平以來,臣民雖有習浮屠術者,而天下未之好。至桓帝始篤好之,自此儒風浸衰,異端之學愈熾矣。或三教混淆,或二氏集進,或黜仙而佞佛,或毀釋而崇道,此其相為勝負莫之紀極,而所謂儒者,類皆辭章誦說,不能深明二氏之非,而依違可否於其間,此所以千百年來,聖學之不絕如線者也。(28)

事實上,不是歷代的儒者不能深明,而是魅化的傾向一直存在於儒家經典中。佛老祇是與之結合,進一步“張惶鬼神,稱道靈異”而已。這也是歷代統治者儘管亡國亂政、殞命喪身,仍然前赴後繼的重要原因。因此,祇有對魅化宗教與文化進行較為徹底的清理,才會有真正意義上的啟蒙。在此種意義上,我們可以說,張星曜之《補後編》對歷史的祛魅構成了明清思想大變局中一個重要的組成部分,對於今天的現代文明以及佛道二教的重建仍具有重要的價值和意義。

結 語

作為清初最完整和最具代表性的一部天主教徒著作,《補後編》從儒家角度純粹闢佛道,並未涉及天主教。該書不僅體現了張星曜個人的思想,亦是此時期中國儒家基督徒心態和身份認同的反映。張星曜在攻擊佛老時的態度顯然較耶穌會士及文人士大夫激烈。因他尊崇朱熹,故並未接受耶穌會士對朱熹的抨擊。(29)他不僅在義理方面辯明了儒佛道之間的差異,還從儒者角度辨明儒學內部的差異和問題,具有較高的思想史價值。對於陸九淵的心學,張星曜認為其“流於禪”:“陸氏專務此一路做功,夫則流於禪矣。其誤處以精神在內時,當惻隱便惻隱等說。”(30)而對於王陽明的良知學說,張星曜則認為其與孔孟相差甚遠,與佛氏之說同,而與儒家之理異:“陽明提良知,而以蘇秦張儀也,窺見良知妙用為言,是其所謂良知者,指此靈覺之用而言,正告子所謂生之謂性之說,非孟子所謂愛敬之良也。故與佛氏之說同,與吾儒之理異。”(31)

更為重要的是,張星曜感於“以諸儒之言零星散佚未獲會聚”(32),故《補後編》收錄了自漢以降297位“性理諸儒”的言論,其中尤以明代為最,共計116位;其次宋代,有68位;而清初亦有22位,點滴匯為汪洋,歷代諸儒的真知灼見亦得彰顯。該書圍繞性理之辨,從各個角度展開論辯,無論對於佛教思想史,還是儒學思想史都具有重要的研究價值。尤為特別的是,張星曜的指導思想是不以“官秩崇卑為輕重”,還特別引用了一些“隱而未仕者及雖仕而居下僚者”的言論,這些名不見經傳的儒者的思想今已難考,但在這本書裡卻被很好地保存下來,因而極大地豐富了明清思想史的研究範疇。書中亦提到張星曜交遊與門生姓氏達七十餘人,這些人以杭州為中心,分佈於浙、陝西、甘肅、直隸、盛京以及滿洲等地區,對研究明末清初的基督徒儒者群體尤有重要的借鑒價值。

總之,明末清初,儒家基督徒出於為天主教辯護而編撰的論著中,沿襲宋明儒士傳統,從義理上闢佛老二教的論說不少。然《補後編》採用儒者撰寫史書常用的紀事本末體,在形式上服務於“闢佛老、明仁義”;論說策略上,切中佛老事理之要,從君臣奉佛老致禍亂的現象再轉入佛老義理,以“治”與“亂”繩之,正反對比,引證歷代先賢之言論、考辨,使事實義理粲然分明,實屬極為罕見。這部長達五十卷、六十五萬字的珍籍孤本如今幸懸藏於澳門,其內涵的文獻價值、思想價值和史學深意,有待於我們進一步整理、挖掘,以展示更多今人未能領略的獨有價值。

【註】

(1) 張星曜,字紫臣,杭州府仁和縣(今浙江杭州)人,生於崇禎六年 (1633),卒於1715年後。其父張傅岩(字殷甫,號伯雨),是一個傳統的中國士人,手輯經史百家之言,累二百卷,著《傅岩文集》五十卷,與明末天主教三柱石之一的楊廷筠 (1577-1627) 等天主教徒往來密切。張星曜年少接受傳統儒學教育,後皈依天主教,成為中國儒家天主教徒中很有影響力的一位。作為清初江南奉教的代表人物,張星曜著述極多,陳垣稱其為“清初教徒中之能述作者也”。(陳垣:〈從教外典籍見明末清初之天主教〉,《民元以來天主教史論叢》,北平:輔仁大學圖書館,1943年,頁31。)

(2) 前人對該著的專門研究有:吳青、陳煥強:〈一部澳門所藏清初天主教史籍珍本:張星曜與《歷代通鑒紀事本末補後編》〉,《文化雜誌》第81期,澳門文化局,2010年;肖清和:〈澳門館藏張星曜撰《歷代通鑒紀事本末補後編》探略〉,《文化雜誌》第81期,2010年。

(3) (4) 張星曜:《歷代通鑒紀事本末補後編·序》。

(5) 張星曜:《歷代通鑒紀事本末補後編·校訂及門姓氏》。

(6) 繆荃孫等編撰:《嘉業堂藏書志》,復旦大學出版社,1997年,頁246。

(7) 章學誠:《文史通義》卷1〈書教下〉,上海書店,1988年,頁16。

(8) 張星曜:《補後編·序》。

(9) 張星曜:《補後編·凡例》。

(10) 張星曜:《歷代通鑒紀事本末補後編·序》。

(11) 傅以漸〈序〉,谷應泰:《明史紀事本末》,北京:中華書局,1977年,頁1。

(12) 劉知幾:《史通箋註》卷2〈二體〉,張振佩箋註,貴州人民出版社,1985年,頁29、30。

(13) 章學誠:《文史通義》卷1〈書教下〉,上海書店,1988年,頁16。

(14) 紀昀等:《四庫全書總目》卷49〈史部五·紀事本末類〉,中華書局,1965年,頁437。

(15) 《燕行錄全集》卷36, 韓:東國大學校出版社,2001年,頁441,轉自王振忠:〈朝鮮燕行使者所見十八世紀之盛清社會 —— 以李德懋的《入燕記》為例(上)〉,《韓國研究論叢》第22輯,世界知識出版社,2010年。

(16) 闞紅柳:〈西學與清初史學〉,《江淮論壇》2009年第4期。

(17) (18) (19) 張星曜:《補後編》卷1〈歷代君臣奉佛之禍〉,頁19;頁19;頁40。

(20) 張星曜:《補後編》卷4《歷代君臣奉佛之禍》,頁6-7。

(21) D.E.Mungello, The Forgotten Christians of Hangzhou,Honolulu: University of Hawaii Press, 1994, p.147.

(22) 闞紅柳:〈西學與清初史學〉,《江淮論壇》2009年第4期,頁172。

(23) 侯外廬:《中國思想通史》第4卷,北京:人民出版社,1957年, 頁1207。

(24) 蕭萐父、許蘇民:《明清啟蒙學術流變·跋》,遼寧出版社,1995年,頁780。

(25) 許蘇民:〈祛魅·立人·改制 —— 中國早期啟蒙思潮的三大思想主題〉, 《天津社會科學》2007年第2 期。

(26) 馬克思:〈黑格爾法哲學批判·導言〉,《馬克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社,1956年,頁452。

(27) 劉知幾:《史通箋註》卷5〈採撰〉,張振佩箋註,頁143-144。

(28) 張星曜:《補後編》卷1《歷代君臣奉佛之禍》,頁15。

(29) D.E.Mungello, The Forgotten Christians of Hangzhou,p. 148.

(30) 張星曜:《補後編》卷27〈陸象山〉。

(31) 張星曜:《補後編》卷31〈王陽明〉。

(32) 張星曜:《歷代通鑒紀事本末補後編·序》。

* 吳青,香港中文大學哲學博士,廣州暨南大學中國文化史籍研究所副教授。