西班牙多明我會佈道者閔明我 (Domingo Fernández de Navarrete) 修士的著作《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》(Tratados historicos,politicos, ethicos, y religiosos de la monarchia de China) (馬德里:皇家印書館,1676年) 堪稱17世紀歐洲關於中國最豐富、最全面、最獨到的著作之一。該書為當時發生在耶穌會傳教士政治家和多明我會及方濟各會之間以及和耶穌會內部少數有影響力的教徒之間的“禮儀之爭”論戰提供了論據基礎和學術支持。

如果僅僅把《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》當作一部中國資料大全來閱讀,就像讀一本原始人種學手冊或者一份旅遊指南,這是非常錯誤的做法,因為這樣會將讀者導向東方學者的視角,也會讓閱讀浮於表面。閔明我修士的這部著作包含的內容遠比書名本身豐富得多,涉及傳教、政治和學術等諸多方面,絕不僅僅限於非歷史性閱讀材料。閱讀該書,應在其整體架構上體味智識分子面對1676年西班牙巴羅克王朝的失敗和傾覆的感受,一種出現在法蘭西斯科·德·戈維多 (Francisco de Quevedo)、耶穌會教徒巴爾塔沙·葛拉西安 (Baltasar Gracián) 和薩維德拉·法拉爾多 (Saavedra Fajardo) 等人筆下的“西班牙的擔憂”。閔明我的《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》呈現出強烈的明暗對比,一邊是政治清明、哲學思想繁榮的理想化的中國,另一邊是菲力浦四世 (Filipe IV) 失敗統治下人煙蕭條的國家現狀,因此,此書也像是一面鏡子,映照出兩個王朝的興衰得失。

閔明我這部著作的宏大不僅體現於篇幅(全書共558頁,每頁有正反兩面,每面縱向兩列文字,另外還有主題目錄索引),還體現於智識分子的偉大抱負。該書主旨明確、信息量大、思想性強,為了說服讀者相信其在禮儀之爭中所持論據,引用了大量關於中國的可靠資料,故此,該書也不失為一本娛樂性獵奇讀物。《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》全書包括7卷共111章,致力於把當時鮮為人知的東方國度 —— 中國的方方面面最為詳實地展現給讀者。

閔明我作品的複雜性和文學價值不僅在於作者對當時中國現狀資料的廣泛搜集和對其在中國生活的十二年間感受和經歷的記錄,還在於作者高超的資訊處理能力、翻譯水準和敏銳的洞察力 —— 體現於作品確鑿的論據表述和學術論戰中的新穎觀點 ——,以及把人們對另一個世界 (指中國) 的人類學、歷史、哲學等領域的認識轉化為嚴肅、詳盡的研究資料的能力。當然,僅從對作品欣賞的角度,我們並不能就此假定閔明我和“禮儀之爭”的關係有多緊密,也不能判定他對當時備受爭議的耶穌會傳教政策的批評是正確的。

在《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》一書裡,有對中國的客觀描寫,對儒家理論的翻譯和傳教士自傳的摘錄。作品具有強大的說服力,表明了作者反對耶穌會包容中國禮儀的立場,而這種說服力恰恰是由書中的資料、譯文以及耶穌會教徒的自述傳遞給讀者的。這樣的巧妙安排是這部作品最吸引人的地方。

《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》一書給學術界帶來的衝擊不容小覷,它的影響持續整個18世紀:在西班牙,該作品發表後,引發了親中國潮流的衰退。在整個歐洲,該書被翻譯成多種語言。諸如法國重農主義者弗朗斯瓦·魁奈(Quesnay)、思想家約翰·洛克 (Locke) 和伏爾泰 (Voltaire) 等人都熱衷於閱讀、引用和介紹閔明我關於中國的文章。在很短的時間內,他的著作受到冉森教派的熱烈歡迎,也遭到了耶穌會的強烈反對。

該書在傳教史上的價值也令人矚目,它是歐洲感知中國歷史上的一部重要著作,同樣,在中國典籍翻譯史上也佔據重要地位。書中有大量儒家經典著作的翻譯,篇幅甚至達到了七卷中的三卷。另外,在這本出版於歐洲的《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》裡還首次出現了新儒家 (neoconfucionismo) 的資訊。

閔明我的作品對於當時的讀者和學者的意義主要包括四個方面:首先,在17世紀下半葉的“禮儀之爭”中,引發了圍繞孔子學派和經典學說的闡釋、學術的和禮儀的價值和使用的辯論。

其次,在這位多明我會教徒的這本書裡能找到17世紀下半葉發生在中國的最重要的歷史事件,特別是關於朝代更替的記載,如清朝皇帝登基、南明朝廷情況、中國海軍抗清將領鄭成功(歐洲稱為 Coxinga 或 Cuesing)的介紹等。由於該書的宏大篇幅和深遠影響力,這些史料記載為17世紀下半葉研究中國的歐洲傳教士史學家的想像和回憶帶來了強烈衝擊,成為他們談論並抄錄的對象。對比同時代或更早的作家 (曾德昭 Álvaro Semedo、門多薩 Palafox y Mendoza、基歇爾Athanasius Kircher、法蘭西斯科·科林 Francisco Colín,魯日滿 François de Rougemont、衛匡國 Martino Martin 等),總結閔明我的著作在拓寬17世紀人們認識中國的視野上所起的作用,尤其是考慮到作者的論戰者和辯證家身份,是一項艱鉅而又意義重大的工作(不是本文的研究範圍和目的)。他在書中介紹中國時善用評論和分析的方式。同時,在當時禮儀之爭的背景下,閔明我引發了歷史學家、人類學家和哲學家們關於中國的演說,對這些演說效果的質疑又是一件極其有趣的事情。

第三,《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》是一份人種學、人類學、語言學和文化領域的珍貴文獻資料。作者對於中國細緻敏銳的觀察和描寫被不計其數的學界人士評論和補充,一份不完整的清單記錄了這些人的名字。通過評論、描寫和講述的方式,這位多明我會教徒把自己在1658到1670年間瞭解到的中國百姓的日常生活、機構和信仰、物質文化、風土人情等海量資訊展現給讀者。這些資訊涉及地理、行政架構、司法組織、動植物、宗教、社會和喪葬儀式等不同領域。這部著作最後一個重要意義是,向歐洲人直接或間接地介紹了漢語:間接是通過作者的表達和音譯,直接則是通過其輯錄的資料。

閔明我的生平

通過這部作品本身(尤其是第5卷),也通過多明我會檔案和傳教士史志(在內容翔實的論著中,最突出的是學者卡明斯 (J.S.Cummins) 的研究),我們可以重塑閔明我的人生軌跡,瞭解他在中國的宗教和學術活動。

閔明我1610年出生於卡斯蒂利亞 (Castela) 瓦雅多麗省 (Valladolid) 的卡斯楚格尼茲(Castrogeriz)。1635年他進入多明我會貝納菲爾 (Peñafiel) 修道院學習,畢業後在瓦雅多麗的聖格列高利 (San Gregorio) 學院任教。閔明我做出去中國進行傳教活動的決定,很大程度上受到了多明我會神父胡安·巴蒂斯塔·莫拉雷斯 (Juan Bautista Morales) 的影響,後者曾於1633年赴中國傳教並於1634年回到歐洲向羅馬教廷和西班牙國王彙報了中國的傳教佈道情況。胡安·巴蒂斯塔·莫拉雷斯用黎玉範 (Li Yüfan) 的名字發表了多部有關神學和傳教內容的中文著作,也正是他推動了“禮儀之爭”的出現。另一位論戰發起者是方濟各會教徒安東尼奧·卡巴雷羅·桑塔·瑪利亞(Antonio Caballero Santa Maria)。他用利安當 (Li Andang) 的名字也發表了很多中文著作。閔明我和黎玉範曾一起在中國傳教,兩人還曾在1666至1670年間一起遭受牢獄之災。在解除耶穌會對中國傳教壟斷的五年後,1643年,黎玉範被召回羅馬。他向教廷控訴耶穌會在中國包容儒家禮儀的種種做法,這些做法是由范禮安 (Alessandro Valignano) 和利瑪竇 (Matteo Ricci) 在大約一個世紀以前確立的。此次回國,黎玉範成功說服教皇諾森十世 (Papa Inocêncio X) 頒佈敕令,禁止耶穌會的中國教徒繼續祭祖敬孔,黎玉範把他們的行為稱之為盲目崇拜。

禮儀之爭的出現源於耶穌會和多明我會及方濟各會在傳教方式上的差異。多明我會和方濟各會一直試圖打破耶穌會在中國的傳教壟斷,最終,這種壟斷局面在1638年由教皇烏爾班八世 (Papa Urbano VIII) 宣告結束。多明我會和方濟各會把傳教效果寄託於神的恩賜,而不重視人力在中國傳教中的作用。他們堅持耶穌基督的神秘性,認為在中國應該和在歐洲一樣實行精神領域的嚴苛教規,而不應在禮拜儀式上存有例外。耶穌會教徒則持完全相反的傳教觀點,他們主動瞭解並適應亞洲人民的風俗習慣。無論在日本(范禮安 Alessandro Valignano),還是在中國(羅明堅 Michele Ruggieri 和利瑪竇 Matteo Ricci),耶穌會傳教士都包容和尊重當地風俗,接受當地文士階層的文化和社會聲望的標準 —— 尊孔敬賢,他們選擇科學作為在統治階層進行滲透的最佳管道,尊重他國法律,避免公開傳教。

除了耶穌會和多明我會及方濟各會傳教理念的差異之外,禮儀之爭還有其他戰略和形勢的原因,如各國王室(卡斯蒂利亞、葡萄牙和意大利)之間的衝突,葡萄牙保教權 (Padroado português) 和傳信部 (Propaganda Fide) 之間的鬥爭,冉森教派和耶穌會之爭等。

禮儀之爭集中體現在四個方面。首先,對神 (Deus) 使用甚麼稱呼 —— 無論是 Tianzhu 天主(上天的主人)還是 Shangdi 上帝(至高無上的皇帝、最後的祖先),都是中華文化裡很早就存在的辭彙。這兩種稱呼賦予神的形象一種宇宙論-泛神論或薩滿教-祖先論-自然主義的色彩,被中國人在很多宗教和禮儀活動上普遍使用。其次,是否允許中國人祭祖敬孔。第三,是否允許中國人在齋戒和安息日規矩上破例。第四,在開始階段是否應宣講耶穌基督在十字架上殉難的事情,儘管沒有接觸過這個話題的人可能會表示不理解。

1645年,羅馬教皇發佈通諭,支持多明我會在“禮儀之爭”中的立場。正是在這一年裡,閔明我與黎玉範神父結識,他決定放棄前途光明的神學家職業,提出去亞洲當一名傳教士。1648年6月23日,閔明我經墨西哥抵達菲律賓群島,在那裡,他負責馬尼拉 (Manila) 省的傳教,但是,不包括馬尼拉華人聚居區 ——“商旅” (Sangleys) 市場區。他致力於面向說他加祿語的馬來人-波利尼西亞人群的傳教活動和馬尼拉的多明尼加·德·聖·湯瑪斯 (Dominica de Santo Tomás) 大學的神學教育。在菲律賓,他被任命為聖提斯姆·羅薩里奧 (Santísimo Rosario) 省的管區總代表。

閔明我在菲律賓度過了十年傳教生活,主要活動是在講他加祿語的土著人群中宣傳基督教和在馬尼拉和相鄰地區教授神學。十年後,菲律賓

的多明我會當局決定讓他返回西班牙,理由是:虛弱的健康狀況和神學家的輝煌事業需要他承擔新的使命。為避免橫渡太平洋可能遇到的危險,回程不經過墨西哥,而選擇葡萄牙的西航線,穿過麻六甲 (Malaca) 海峽,進入印度洋,到達非洲海岸。閔明我於1657年2月14日從馬尼拉啟程返回卡斯蒂利亞(Castela),最初的目的地是望加錫 (Macaçar) —— 西里伯斯 (Celebes) 群島的香料市場。然而惡劣的海面狀況給航行帶來重重阻撓,被迫停航和猛烈的暴風雨威脅着乘客的生命。正常情況下不到一個半月的旅程持續了八個月之久。1657年10月,閔明我到達望加錫,在那裡逗留了幾個月,受到兩名葡萄牙多明我會神父的接待。由於在返回西班牙的途中遇到困難(荷蘭對麻六甲的控制影響到伊比利亞人和印度洋之間的交通),他於1658年6月搭乘一艘中國船隻前往澳門,在那裡,遇到了另外四名傳教士,其中一位是耶穌會教徒衛匡國。三年前,這位耶穌會士在安特衛普 (Antuérpia) 出版了他的著作《韃靼戰記》(De bello Tartarico),描繪了十年前中國的改朝換代——滿族攻佔北京城,推翻明朝建立清朝。衛匡國在教皇撤銷了多明我會士黎玉範1645年建議頒佈的法令之後前往中國,隨後他說服教皇亞歷山大七世 (Alexandre VII) 准許耶穌會士延續他們的傳教方式,容許中國人的祭祖敬孔活動。

又經過數週艱難的航行,閔明我於1658年7月抵達澳門。在接下來的整整一年兩個月裡,他一直在期待深入中國內地和其他多明我會傳教士會合的機會。顯然,澳門的耶穌會方面沒有給他任何援助和支持。在他們看來,多明我會和方濟各會的干預擾亂了他們已經開展了數十年的傳教工作。1659年9月25日,閔明我終於有機會搭乘一艘中國商船來到廣州,並於1659年11月3日到達福安,在那裡,他遇到了一個多明我會傳教團體,結識了三位多明我會士:羅文藻(Luo Wenzao)、賈西雅(Juan García) 和華羅(Francisco Varo)。

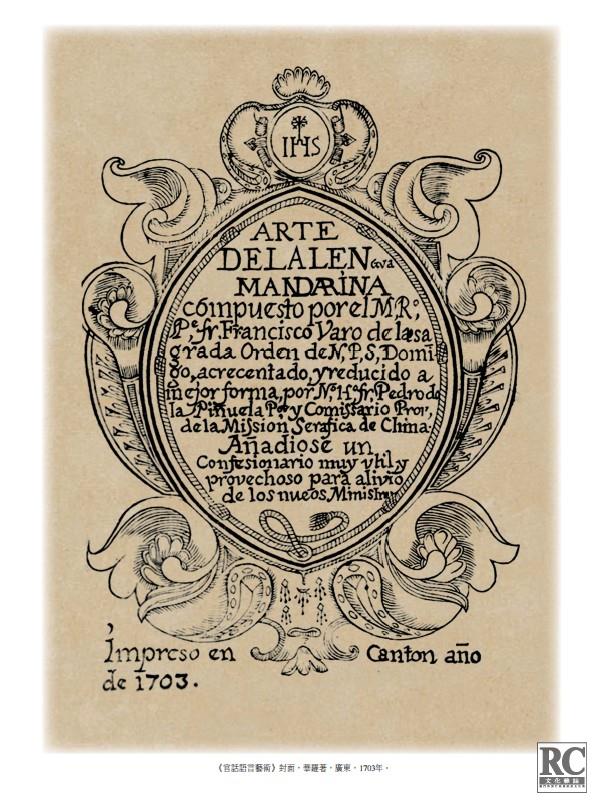

這裡要強調一下華羅在推動17世紀中歐文化交流上的重要貢獻。他率先編寫了漢語語法。雖然漢語具有強大而悠久的詞典學和修辭學傳統,但它缺乏本土語法的反映。華羅1649年來到福建,在那裡傳教十年。為了讓其他傳教士們能夠快速掌握漢語,他着手編寫漢語官話語法。他參考了多明我會前輩胡安·科博 (Juan Cobo)、黎玉範等人的研究成果,今天,這些人的著作已經失傳。第一本中文語法書《官話語言藝術》(Arte de la lengua mandarina) 完成於1682年。儘管耶穌會重視漢語的認識和研究,耶穌會傳教史上也出現過許多地位崇高的重要人物,如利瑪竇 (Matteo Ricci,修道士、學者,曾接受過人文和科學領域的系統教育,是宇宙論學者克拉維烏斯 Clavius 的學生),可是第一本耶穌會編寫的漢語語法直到該組織進入中國一個半世紀以後才完成。它由馬若瑟 (Joseph Henri Marie de Prémare) 於1726年編寫,直到1831年才公開發表。這項獨一無二的成就為推動早期歐洲的漢學研究作出了鉅大貢獻。耶穌會在漢語語法領域的落後主要是由於長期以來一直採取口頭傳授的學習方式。由於缺乏本土語法模版,華羅利用西班牙語法家安東尼奧·德·內夫里哈 (Antonio de Nebrija, 1441-1522) 的研究成果,採用分類法和概念框架法。對此,這位多明我會語法家在文章中曾經承認並反覆提及。華羅1646年前往美洲,因此,他絕對不可能讀過《波爾-羅亞爾邏輯》(Grammaire de Port-Royal) 或者安托尼·阿爾諾 (Antoine Arnauld) 和克洛德·朗斯洛 (Claude Lancelot) 合著、於1660年出版的《普遍唯理語法》(Grammaire générale et raisonnée)。

在此背景下,閔明我具備了學習漢語官話和三種地方方言的有利條件。在最初兩年,他全身心投入到閩南話和標準官話的學習當中,很可能還學習了其他不確定名稱的方言。閔明我用中文撰寫了多部著作,但都沒有保存下來,其中著名的有:《天主教真理闡釋和關於在中國普遍錯誤的爭論》(Explicación de las verdades católicas e impugnación de los errores más comunes de la China)。根據作者自述,這部作品共分四卷,出版於1664年至1666年間,當時作者在浙江省。考慮到寫作之時閔明我剛剛在華羅的引導和鼓勵下開始漢語學習,因此,這部集撰寫、翻譯和編輯於一體的著作應該是在懂西班牙語的中國教徒幫助下完成的。閔明我在《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》中記載,華羅曾於1673年寫信為出版這四卷作品徵求經費。雖然沒有透露最終是否得以出版,但可以證明這部中文著作確有其事。閔明我其他中文著作的真實性不能確定,它們僅在華羅神父要求出版的信裡出現,如《神的奇妙名稱》(De los nombres admirables de Dios) 和《溫和的統治》(El gobernado gentil)。

閔明我在福建生活了兩年,一邊學漢語一邊傳教。1661年,他被迫離開福建前往浙江金華,去接替一位回國的多明我會教徒的職務。在那裡,他開始着手準備創作一本上下兩卷的中文天主教教義要理書。然而,一場變故改變了這個多明我教徒在中國的傳教軌跡,影響了他的寫作。

1664年,紫禁城內爆發了一場衝突,對當時在中國內地傳教的三十六名西方傳教士(二十五名耶穌會士、十名多明我會士和一名方濟各會士)造成了嚴重影響。衝突產生於欽天監 —— 朝廷負責編製曆法的部門。曆法對於儒家禮儀至關重要。1619年,德國耶穌會士湯若望 (Johann Adam Schall von Bell, 1591-1669) 來到中國。他因為比中國人更加精確地預測了發生於1629年的月食而贏得了皇帝的信任,於是被准許在皇宮內建造一座觀象臺並改革曆法。十年後,他被任命為欽天監監正。

1664年,穆斯林數學家和天文學家楊光先 (Yang Guangxian) 質疑湯若望對欽天監的掌控(1669年,湯若望去世後,南懷仁 Ferdinand Verbiest 接替該職)。楊光先創作並傳播反基督教的文章(閔明我在《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》中對此有概述和駁斥)。在這場由楊光先發起的反基督教運動中,朝廷接受了反對派的指控,召集所有在華傳教士即刻前來北京。皇帝先把這些人扣押了三個月,然後,於1665年4月12日命令他們從澳門離開中國。這些傳教士(不包括四個住在皇宮內的耶穌會士)在北京繼續被羈押了一段時間,最終,於1665年9月被押往澳門。六個月之後,於1666年3月到達廣州。然而,廣東巡撫拒絕遣送他們去澳門,把他們囚禁在一座老教堂裡。

此後漫長的四年裡,閔明我和其他傳教士們(其中絕大部分是耶穌會士)在廣州過着與世隔絕的軟禁生活。在這期間,他開始醞釀撰寫關於中國的著作。每天都和十九名耶穌會士、三名多明我會士和一名方濟各會士(利安當)一起度過,閔明我有機會閱讀了數十本已經出版或還是手稿形式的耶穌會教徒編寫的介紹中國的書籍(例如:耶穌會神父殷鐸澤翻譯的儒家學說,收錄於《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》第三卷,作者附有大量評論和批評)。在那裡,他參與傳教士內部的爭論,在禮儀之爭論戰中表明自己的立場。他還寫了《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》裡面的幾個章節(例如:第五章“文學流派”,大篇幅地摘錄、編輯和評論一篇未經出版的關於儒家學派 —— 即所謂“儒教”的文章。該文作者是曾在中國遭受迫害的耶穌會士龍華民(Nicolo Longobardi),由於觀點一致,他的文章被閔明我引用,用來證明自己的觀點)。在廣州拘禁期間,他還寫了〈中華大帝國傳教士之間歷史上的和現代的論戰〉(Controversias antiguas y modernas entre los missionarios de la Gran China) 裡面的幾章(至少三章),這是他所有作品中最具有理論性和思辨性的一篇文章。

這篇充滿理論和論戰味道的文章 ——〈中華大帝國傳教士之間歷史上的和現代的論戰〉是1667至1668年傳教士們在廣州的禮儀辯論的產物。這場針對傳教策略展開的辯論日漸昇溫,1667年12月18日,召開了“關於中國禮儀的廣州會議”(1667-1668),會上,閔明我表明了反對耶穌會的立場。相對於佔大多數的19名耶穌會士,多明我會和方濟各會教徒衹能算少數派。1669年,為了捍衛耶穌會的傳教宗旨,耶穌會士們派遣殷鐸澤神父返回羅馬。這一年的年底,閔明我決心要逃離廣州。儘管多明我會在中國廣東地區的副主教華羅不贊同他的決定,認為這會給其他在廣州的傳教士帶來危險,閔明我還是於1670年1月11日搭乘一艘開往果阿 (Goa) 的葡萄牙船隻離開。他先到達麻六甲海峽,打算從那兒前往馬尼拉,但是,當地的荷蘭統治者禁止他通過海峽。於是他被迫於1671年2月重新啟程,搭乘一艘法國籍輪船,沿錫蘭 (Ceilão) 和果阿一線的海岸航行,直到繞過好望角。這條漫長的航線把閔明我返回歐洲的日期一直推遲到1672年3月。幾個月以後,教皇克雷芒十世 (Clemente X) 在羅馬接見了閔明我,並明確表示中國的傳教不再由耶穌會壟斷。在明確了教廷關於禮儀之爭的態度後,閔明我準備重返中國傳教,但是沒有得到多明我會教會當局的批准。

閔明我在馬德里的時候,受多明我會主教羅卡貝爾迪 (Rocaberti) 的委託編輯出版一本由李科羅 (Victorio Riccio) 寫於1667年的書 ——《在華傳教士紀實》(Hechos de la orden de predicadores en China)。主教把這部書的手稿交給閔明我,但隨即又改變主意,將這一任務交給洛爾卡 (Lorca) 神父。據說這位神父後來把手稿遺失了。在創作《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》時,閔明我參考了李科羅的手稿和另一部黎玉範同樣未發表的著作。這兩部作品從未被公佈,在傳教士編纂史書時這是很普遍的做法,也符合教廷的規定,但是卻導致作者身份的模糊。當時一部書署名的作者並不一定要寫出整部作品;對手稿進行編輯、整理並裝訂成冊的出版商很大程度上也屬於作者的概念。不再編輯李科羅的書稿,閔明我用幾年時間投入到《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》的創作中,該書於1676年出版。一年後,教皇採納卡洛斯二世國王 (Carlos II) 的建議,任命閔明我為桑多·多明我 (Santo Domingo) 教區大主教,在那裡他一直工作到去世。

事實上,在《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》之前,閔明我基本上已經完成了另一本書《中華大帝國傳教士之間歷史上的和現代的論戰》的創作。這本書對禮儀之爭的介紹更為詳細,其中一半內容都與中國有關,也更具理論性和思辨性,但是沒有全部出版。該書的第二卷因抨擊耶穌會對中國人的風俗禮儀採取的包容態度,被耶穌會向宗教裁判所告發,因此沒有能夠出版。

在出版《中華大帝國傳教士之間歷史上的和現代的論戰》之前,閔明我認為應該創作一部《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》,借此抵消耶穌會文獻資料裡關於中國及其理論學說的描寫。這部書應包含儒家文章的翻譯、歷史事實、理性分析、自傳文章和文獻資料,可以作為《中華大帝國傳教士之間歷史上的和現代的論戰》的基礎和背景,使之合法化,並從神學和理論的角度去說服讀者。在這種情況下,作者編寫了《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》。

作 品

閔明我把《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》從結構上劃分為七部分,各部分獨立城書,既不受上下文限制,又聯繫緊密,每一部分都為整部作品的主旨提供有說服力的論據。

前兩卷的主要內容是中國概況介紹。第一卷名為“中國的起源、名稱、位置、面積、財富和特點”(Del origen, nombre, sitio, grandeza,

riqueza y singularidades de la gran China);第二卷名為“中國政府的模式與架構、宗派和重要歷史事件”(Del modo y disposición del gobierno chino, de sus sectas y de las cosas más memorables de la historia)。作者在旅行見聞的基礎上進行描寫。巴萊多(Melchior Nunes Barreto)、加斯帕爾·達·克魯斯 (Gaspar da Cruz) 和馬丁·德·拉達 (Martín de Rada) 也曾寫過類似的作品。

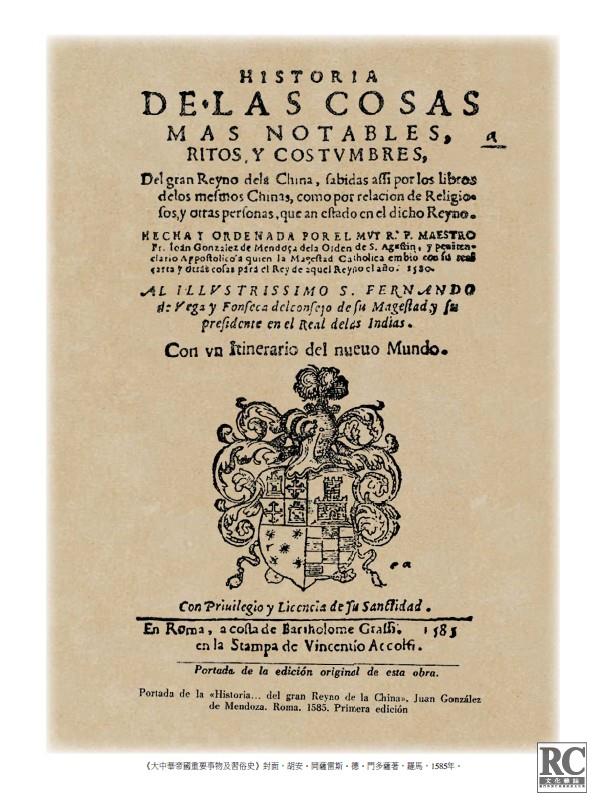

在前兩卷的參考書目中,最重要的一本是胡安·岡薩雷斯·德·門多薩 (Juan González de Mendoza) 修士 (1545年出生於多萊西亞·德·加麥羅斯 Torrecilla de Cameros,1618年在波帕揚 Popayán 去世)編寫的《大中華帝國重要事物及習俗史》(Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran Reyno de la China) (1585)。該書彙集了16世紀葡萄牙人和西班牙人收集的資訊,是一部反映伊比利亞人對中國認知程度的代表性作品,被翻譯成八種歐洲文字,在1585到1600年的十五年裡再版三十八次。除了再版次數和翻譯語言以外,一個簡短而有趣的小故事可以體現胡安·岡薩雷斯·德·門多薩的著作對後世作家和思想家的影響:1871年,當埃爾賓·卡爾森 (Elbing Carlsen) 到達巴倫支海 (Barents) 時,發現了一所荷蘭探險家在17世紀探索東北航道時建造的茅屋,極地的特殊氣候讓茅屋裡的幾件物品得以保存:衣服、武器和兩本書,其中一本就是胡安·岡薩雷斯·德·門多薩的《大中華帝國重要事物及習俗史》。

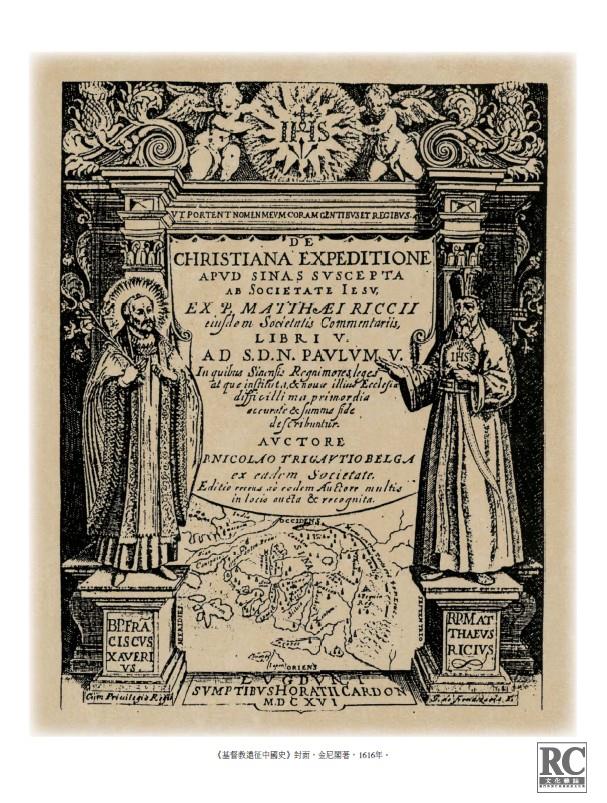

另一本對前兩卷的創作影響深遠的參考書是利瑪竇日記。1616年瓦龍(比利時南部)的耶穌會士金尼閣 (Nicolas Trigault) 翻譯並增寫的題為“基督教遠征中國史”(De christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Jesu) 的拉丁文版本在歐洲流傳甚廣。無論是拉丁文版還是隨後的其它翻譯版本,利瑪竇日記都給17世紀的歐洲學術界帶來了強烈衝擊,它的新穎之處在於將人們在一個漫長時期內逐步獲取的認識歸攏合併。金尼閣編寫的版本於1621年被翻譯成西班牙文並在卡斯蒂利亞出版,書名是“耶穌會在中國傳教歷史和事業”(Historia de la China i Christiana Empresa hecha en ella por la Compañía de Jesús)。

閔明我是一位善辯和辯證的作家,經常和同輩或前輩一起探討問題。在《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》的前兩卷中,十七次提到金尼閣(或金尼閣翻譯的利瑪竇日記),二十一次提到岡薩雷斯·德·門多薩,批評和稱讚皆有。除了上面三十八處明顯提及的地方,作品裡還可以找到其他查閱這兩部反映伊比利亞人和耶穌會認識中國的代表作品的痕跡。

按照此類題材的寫作要求,該書將收集到的資訊根據它們的種類和性質分成獨立的章節,介紹中國國家和人民的方方面面,包括歷史、地理、文化、政治、社會和風俗。除了上面提到的兩本書,《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》的前兩卷還使用了其它參考書目,這些書籍雖然較少引用但同樣非常重要,如:巴篤里(Bartoli)、尼倫貝格(Nieremberg)、埃雷拉·馬爾多納多(Herrera Maldonado),門德斯·平托 (Mendes Pinto) 和曾德昭 (Álvaro Semedo) 等人的著作,還有衛匡國的《韃靼戰記》(《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》後面的章節對這本書引用較多,如第六卷第三十三章對衛匡國書中關於明朝覆滅滿清建立的內容給予評論並提出不同意見。) 此外,閔明我的書裡十五次提到阿塔納斯·珂雪 (Athanasius Kircher) 1667年出版的著作《中國圖說》(China Illustrata)。和岡薩雷斯·德·門多薩一樣,阿塔納斯·珂雪從未去過中國,他根據他人的資料編寫作品。《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》前兩卷的另一個重要資料來源是曾和作者一起在1666年至1669年底在廣州囚禁的二十多個傳教士的口述實錄,其中大部分為耶穌會士。閔明我記錄了他們的經歷、體會和主張。

除了參考文獻和他人口述以外,前兩卷裡最有意義、最新穎也最獨特的內容當數作者本人的經歷、回憶和主張:在本人搜集的資料基礎上進行段落情節的創作是這部著作的一個重大價值。對於其他人收集的資料,作者同樣給予鑒定、評估、評論和批評。

前兩卷還摘錄了少數中文文獻,主要集中在第二卷最後一章“孔子精義概覽”(Descripcion de las maravillas y milagros de Confúcio),其目的是向讀者介紹孔夫子這個人物。作者先用八幅插圖簡要回顧了哲學家孔子的一生。然後,告訴讀者孔子的著作大多被秦始皇下令焚燬(或 Qin Shihuang,中國第一個皇帝、秦朝的建立者。西元前246-208年,他在位期間,實行鐵腕統治政策。秦始皇完成了統一中國的大業。他下令修築長城、改革文字、並在位於今天西安市郊的陵墓中建造兵馬俑)。通過閔明我的介紹,讀者有機會瞭解這位哲學家的思想,而他正是禮儀之爭關注的焦點。

在《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》的第三卷和第四卷裡,作者翻譯了大量儒家經典鉅著和語錄,這些內容直接體現在兩卷的書名上:第三卷“哲學家孔子的政治和道德言論”(Tratado III. Escrivense algunas sentencias Politicas, y Morales del Filosofo Kung Fu Zu);第四卷“《明心寶鑒》——靈魂的明鏡”(Tratado IV. Del libro Ming, Sin, Pao,Kien, esto es, espejo precioso del alma ),其中第三卷是最早將孔子與其弟子的對話翻譯成西班牙語的一部作品,內容大部分來自《論語》(Analectos)。事實上,整部《中國王朝歷史、政治、倫理和宗教論》最主要、最有價值也最重要的資料來源就是哲學家孔子及其弟子的言論,以及介紹孔子的文章。在這部著作裡有耶穌會士殷鐸澤和龍華民、閔明我本人對孔子言論和學說的翻譯。作為一部譯著,這部作品同樣具備重要的學術價值。

第三卷不再講述孔子的生平和傳奇經歷,而是介紹這位生活在西元前6-5世紀的思想家的教育活動。孔子被中國文人尊稱為先師,若要讓17世紀的讀者瞭解他的追求和局限、他的品德和與天主教教義相悖的思想,最好的方法就是直接把孔子的言論翻譯成外語。而閔明我對孔子言論的點評和註解讓讀者的瞭解更為透徹。他在書中用兩冊列出了以往一些儒家經典的譯文,如耶穌會士殷鐸澤和另外三位同時代作家的文章(第二章,1-3)。在閔明我修士看來,殷鐸澤的翻譯既不優美又不夠忠實原文,所以他堅持自己重新翻譯成西班牙語,讓傳教士們和所有與禮儀之爭相關的人士能夠閱讀到正確恰當的譯文,為各自的主張服務。

閔明我雖然對孔子的著作頗有研究,但他卻錯誤地把一些非孔子編寫的作品歸到孔子名下,佔第三卷主要篇幅的《論語》就是最明顯的例子。今天,我們知道這是一部由孔子的弟子們編撰的作品,記錄了孔子在教授弟子時的語錄。和耶穌基督(Jesus Cristo)、老子(Láucio)、蘇格拉底 (Sócrates) 一樣,孔子授課衹是通過口述方式,從不用筆記錄。除《論語》外,在第三卷裡,作者還翻譯了其他孔子弟子的言論和對話,同樣把它們歸到孔子名下,包括《大學》 (La gran enseñanza,閔明我在書中翻譯成《大科學》(La gran ciencia) 或《大智慧》(La gran sabiduría)、《孟子》(Mêncio) (另一位儒家學派著名思想家孟子的著作)、《書經》(Libro de los documentos) 等。閔明我把所有儒家學派在教育領域的著作都認作孔子所著。

第四卷題為“中國的道德學說”,主要介紹了中國一部14世紀的著作《明心寶鑒》(Mingxin baojian)。這部書既屬於啟蒙書類(配有插圖),又屬於善書類(勸人行善),是一本重要的教育讀物。它記錄了中國不同派別思想家的格言、語錄和相互之間的學術爭執,其中大部分是儒家學說,也有少部分道家思想。這部書用於漢語啟蒙教育和思想品德教育,其性質類似於歐洲中世紀的《宗教箴言》(Flores doctorum),是一本聖賢語錄的彙編,既幫助人們學習閱讀和寫作,又傳授知識。閔明我把這書名意譯為“靈魂的明鏡”(Espejo precioso del alma),同時又按照中文發音標註了拼音 Ming sin pao kien。

早在八十年前,多明我會的胡安·科博修士在馬尼拉已經翻譯過《明心寶鑒》。他在當地中國基督徒幫助下,於去世的前幾年(大約1590年)翻譯完成。1593年該書出版時,胡安·科博已經去世,當時的書名譯作 Beng Sim Po Cam (根據福建、臺灣地區的閩南話方言讀音翻譯) 或《心之明鏡》(Espejo del claro corazón)。在他的翻譯版本裡特別提到了該書的輯錄和整理者范立本。我想指出一個重要的細節,在現存的幾部《明心寶鑒》的翻譯版本裡 (分別保存在韓國、日本和越南),除了胡安·科博的譯本,其他所有版本都沒有提到這部著作是由范立本編纂的。

和通常翻譯引用他人資料時的做法一樣,閔明我在翻譯《明心寶鑒》時不滿足於單純複製,而是添加自己的註釋、評論、分析和論證。他把中文典籍和聖經或基督教的先哲語錄加以對比,並注重對所譯文獻寫作背景的介紹,例如在談到《論語》時, 他摘錄了《傳道書》(“Eclesiastes”)、《申命記》(“Deuteronómio”)和其它聖經的篇章,還提到了聖奧古斯丁(Santo Agostinho)、李維(Tito Lívio)、聖·湯瑪斯·阿奎那(S.Tomás)、阿爾貝都·馬格努(Alberto Magno)、波愛修斯 (Boécio) 等人。和胡安·科博相比,閔明我的翻譯不夠完整,也不很準確,但是他的評論和註釋卻是犀利而透徹的,讓17世紀歐洲的讀者能夠領會這些外國文章的含義,瞭解與他們完全不同的思想方式和概念座標。

第五卷是整部作品裡較為重要、也是對漢學介紹最深入的一卷,書名是“第五卷:特殊的文學流派”(Tratado V y especial de la secta literaria)。這一卷摘錄了龍華民的著作《上帝、天神和靈魂,這是靈魂和精神之王——耶穌會士牧師龍華民著》(Xang Ti, Tien Xin y Ling Hoen, esto es del Rey de lo alto, espíritus y alma racional…escrito por el padre jesuita Nicola de Longobardi)。龍華民是耶穌會一位重要人物(利瑪竇的繼任者)。他反對寬容對待中國傳統禮儀,對傳教方式的看法與耶穌會意見相左,卻與閔明我和其他多明我會士及方濟各會士意見一致。在第五卷裡,龍華民筆下的作品和閔明我添加的註釋和評論形成了有趣的相互呼應。

第六卷名為“ 本文作者的旅遊和航海行紀”(De los viajes y navegaciones que el autor de este libro ha hecho),彙集了大量在漫長的個人冒險生涯中收集的第一手資料。這些資料組成一部個人傳記,完整地記錄了作者不可預知的航海經歷。作者還佔用幾個完整的章節同耶穌會編年史作家科林 (Colin) 和衛匡國展開論戰。此外,第六卷還詳細介紹了中國的朝代更替以及馬尼拉當局、傳教士和海軍將領鄭成功之間的關係。

整部作品的最後一卷第七卷的主要內容是“ 羅馬教皇關於中國傳教使命的法令和建議”(Decretos pontificios y proposiciones calificadas en Roma para la mission chinica)。用教會法律收束全文,明確指出了整部作品的政治意義(傳教政治亦是政治),既具體又有說服力:開篇描繪中國地大物博、繁榮昌盛,接着介紹中國哲學聖賢的思想德行,同時指出過度崇尚儒家理論可能造成的禮儀錯誤和危險。作品沒有回避或否認中華傳統文化的魅力,而是選擇去認識和瞭解它,知己知彼以便更好地宣傳基督教,儒家和其他學派的經典著作在作品中多有引述。閔明我在修辭學上造詣精深,他巧妙地借用了龍華民(耶穌會士,但支持多明我會和方濟各會的主張)的文章,並將其與自身的經歷相結合,從而表明自己的思想主張。最後,讓我們分享李約瑟 (Joseph Needham) 博士對閔明我的評價:“他是17世紀在中國工作過的歐洲人中最有趣的一個,也是可悲的禮儀之爭的主要人物之一。”

國 丹譯

* 馬奈爾‧歐雷(Manel Ollé),歷史學博士。目前任職於龐培法布拉大學(巴賽羅納),教授中國歷史和文化課程。在高等科學研究委員會 (CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) 兼任研究員,其主要研究方向為:近代中國西班牙關係和馬尼拉華人群體狀況。主要著作包括:《中國大業:從無敵艦隊到馬尼拉大帆船》(La empresa de China: de la Armada Invencible al Galeón de Manila) (巴賽羅納:Alcantilado, 2002年)、《中國製造》(Made in China)、《當代中國社會、政治和文化的覺醒》(El despertar social, político y cultural de la China contemporánea) (巴賽羅納:Destino, 2005年)。