龍華民故居

龍華民故居龍華民係明末來華的耶穌會傳教士,1597年始在韶州傳教達十餘年之久。利瑪竇死後擔任天主教在華負責人,曾持與利氏不同的傳教方針,不過後來在遭遇挫折後有所改變,後來又到山東傳教。龍氏著有《地震解》、《死說》、《靈魂道體說》、《聖撒若法始末》等多部中文著作,又參與了《崇禎曆書》的編纂、校訂工作,對中西文化交流做出了貢獻,死後葬於北京。

龍華民故居紀念碑

當地主教與筆者在龍華民故居前的合影

如今,人們對天主教第三次傳入中國的開拓者 —— 利瑪竇的事蹟已經耳熟能詳了。但是對他的繼任人,中國天主教會的第二任會長龍華民的事蹟卻知之甚少。2014年是龍華民神父逝世360週年,筆者僅以此文,作為對這位為中西文化交流和中國天主教事業貢獻了畢生生命的先驅人物的紀念。

一

龍華民,原名 Nicolas Longobardi, 1559年 (1)9月10日出生於今意大利西西里島卡爾塔基羅內 (Caltagirone) 城的一個貴族家庭。2010年本人訪問了他的家鄉,當地的主教與我在龍華民故居的兩層老屋前合影。老屋牆上飾有一方石牌,石牌上以意大利文鐫刻道:“龍華民在此誕生,1654年在北京逝世。”

龍華民自幼進入位於墨西拿 (Messina) 的天主教會初級修院學習語言。1582年他加入耶穌會,繼而在巴勒莫 (Palermo) 學習兩年哲學。(2) 當時歐洲教會學校的哲學課程,是包含了一些自然科學內容的。但是沒有資料證明龍華民像其他絕大多數來華耶穌會士那樣,在學習期間受過值得稱道的數學、地理學或天文學方面的培訓,或者說像很多來華耶穌會士那樣顯露出某一種科學技術方面的專長。從他後來在中國數十年的生涯來看,缺乏這方面的專長,不僅限制了他在中西文化交流方面的作為,甚至直接導致了他對利瑪竇所開創的“學術傳教”策略的懷疑和輕視,以致使他所主導的傳教事業以及他本人都付出了代價。

早在1589年和1592年,龍華民就先後向上峰提出去印度和日本傳教的申請,但沒有獲准,祇好繼續他的神學學習。1596年,他終於得到批准,登上了遠赴中國的航船。

二

1597年,龍華民遠渡重洋來到中國。這時,曾經草創韶關傳教事業的利瑪竇已經北上江西南昌,於是耶穌會遠東負責人范禮安就把他派到韶關主持教務,在韶關及周圍地區傳教達十多年之久。利瑪竇在他的回憶錄中,用了兩個整章的文字 (第四卷第十七章“在韶州的莊稼開始成熟了”和第十八章“更暗淡的韶州歲月”) 對龍華民在韶關的活動作了詳細的記載。

巴勒莫耶穌會教堂

“我們把西西里人龍華民神父和黃明沙修士留在韶州,他們在那裡孤獨地居住了好幾年。”“雖然他是一個孤零零的教士並且缺乏經驗,他卻成功地給教會的精神倉廩增加了收穫。”起先,在韶州城內傳教進展困難,龍華民就走到鄉間,到一個叫做“馬家壩”的地方向貧苦農民宣講佈道,散發中文撰寫的小冊子《天主教要》。利瑪竇特別寫道:“在三年期間,上帝看到這次收穫增長到三百名信徒,這是個可觀的數字,如果考慮到最初所遇到的困難的話。”(3)

龍華民之所以能在下層民眾中取得成效,一個很重要的原因是他所宣揚的在上帝面前人人平等的道理。《利瑪竇中國劄記》寫道,龍華民對他的信眾說:“我要你們明白這一點,那就是在上帝面前人人平等,人們所製造的人與人的差別確實不是他們生存的鞏固基礎。”“這番話真正打動了他(指那位信徒)的心,[⋯⋯] 以致 (像他自己所肯定的) 他永遠不能忘懷。”(4)

利瑪竇在劄記中記載了這樣一件事:有一次一位基督徒的房子着火了,他周圍的鄰居都因為他信仰了洋教而敵視他,拒絕出手幫助救火。當附近的一些基督徒匆匆趕來撲救時,房屋已經燒光了。“雖然他們救不了,但他們卻幫他從事恢復。他們全都盡力捐助來重建屋舍。有的出錢,有的出磚瓦,有的送來了木料。工人們出力而不要工錢,因為他們是在為同胞基督徒而勞動。房屋竣工時他們提供完整的設備,[⋯⋯]新房子蓋得更好、更加壯麗。被火燒燬的東西,仁愛之焰又加以恢復了。”(5) 與利瑪竇強調的以歐洲的科學文化來爭取文人士大夫的方法不同,龍華民以天主教宣導的平等和互助的理念在平民百姓中取得了收穫。

建於1142年的巴勒莫神學院

龍華民還在婦女中爭取到人數可觀的信徒。在中國傳統社會裡,婦女的地位永遠比男人低賤,在婚姻制度中更是受損害的弱者。因此,主張一夫一妻制和男女平等理念的天主教更容易征服她們的心。《利瑪竇中國劄記》記載了龍華民領導下的女信眾中發生的有趣故事:“這三個婦女[筆者註:指上文提到的上層社會的女信徒]時時在一塊談論她們的天主教,她們聽說有個鄰居也是基督徒,便邀請她參加她們的聚會。她們毫不在意這位鄰居是屬於下層百姓的,而中國的貴族卻是不習慣跟他們交往的。事實上,她們認為由於有共同宗教的紐帶,哪怕村裡的農婦也和她們平等,而並不因自己的生活地位就不高貴。她們邀請這些人到她們家去聚會和吃飯,沒有人因此評論她們。相反地,她們因基督式的仁愛而為人羡慕。”(6)

早在利瑪竇離開韶州北上的時候,“耶穌會官方視察員神父的意見是當神父們在別的地方安然定居時,他們應該關閉韶州的傳教團”。其原因有二:一是這裡的氣候不良,二是這裡不斷地鬧事,因此“在該地區收穫精神果實的希望微弱”。但是經龍華民的不懈努力,這裡的傳教事業搞得生氣勃勃,很有起色。這促使決策者改變了初衷,“一致決定那個有希望的前景不應該因氣候或者騷擾和恐嚇而加以放棄。於是傳教團被保留了下來”(7)。這期間,在韶州周邊地區新建了新的教堂,如靖村教堂。利瑪竇對龍華民在韶關的工作也給予充分的肯定。他在寫給耶穌會總會長的信中稱龍華民“能力十足,在會歲月也不短,對中國事務也頗有研究,在韶州傳教已十有二年,吃了不少苦頭,故以我的看法,他已有資格發四大聖願了”(8)。

初出茅廬就取得成功,使龍華民過份地樂觀起來。在他寫給歐洲的信件中,“充滿了對中國局勢過於天真的判斷和不實際的讚揚”。他說:“在這塊土地上處處體現着美德:人們孜孜不倦地救濟窮人,為醫院捐款,幫助弱者;人們還盛讚一夫一妻制 (龍華民沒有注意到,在中國有相當多的人過的是一夫多妻的生活)。”(9) 產生這種錯覺的原因主要是他的無知。他到中國的時間還不長,除了韶州沒去過別的地方。另外,當時“他還讀不懂中文,講中文的能力也十分有限。因此他請了一位對自己的國家頗有浪漫情懷的中國教書先生教他中文。對這位先生所說的,龍華民一字不差地全盤接受了”(10)。

在韶州,在收穫着希望的同時,他也遭遇了困難。這就是與當地的風俗習慣和傳統宗教之間發生了矛盾。

一次,一些當地人為給一個據說能保祐人們視力的、有三隻眼睛的神像建造廟宇,就抬着它的塑像挨家挨戶地募捐。當募捐到耶穌會教堂的時候,卻遭到了龍華民的嚴詞拒絕。他說,他曾多次為鋪路架橋之類的公益事業大方地出資捐助,但對這類的“偶像崇拜”,“連一根稻草也不能給”(11)。雖然那些募捐者悻悻地離開了教堂,但仇恨的種子無疑是已經種下了。另外,韶州的教堂與信奉佛教的光孝寺距離很近,那些剛剛加入天主教的原佛教徒,往往以焚燬原來供奉的佛像來表示其改變信仰的堅決性。這勢必激怒了光孝寺裡的僧人和信徒。“焚燬佛像,由此發出的氣味飄進寺裡,這些都使他們難以忍受。”(12)

有一年,韶州發生了嚴重的旱災。縣衙的官員下令齋戒,家家都焚香祈禱,縣官也親自屈膝下拜,乞降甘霖。但是,“這一切都毫無用處,甚至在不絕的頌唱中向偶像獻祭,也得不到他們聾神的回應。因此他們對城裡的神絕望了,為此就從鄉下搬來了一座鼎鼎有名的怪物。他的名字是六祖。他們抬着他遊行,向他禮拜,獻上祭品,但它也跟它的同夥一樣地充耳不聞他們的乞請。”正在眾人百思不得其解的時候,一個老巫婆說:“觀音菩薩生氣了,因為她背上每天都挨燒。”“這指的是新教徒焚燒觀音偶像的事。”她的話激起了很多鄉民的怒火。他們揚言如果龍華民到他們村的話就要把他“當作罪魁禍首來除掉”(13)。所幸的是,不久就下了一場大雨,解除了旱情。同時先前曾與利瑪竇關係不錯的一位官員出面干預,說了一些公正的話,才使矛盾得到暫時的緩解。

然而長時間積累下來的仇恨,終於有一次爆發了。1606年,由於多種因素糾纏在一起,給韶州的教會降下災難。其一,1603年在菲律賓發生了西班牙殖民者屠殺中國人的慘劇,而中國人搞不清西班牙與葡萄牙的區別,而對所有遠道而來的西洋人持高度的警惕性和抱有強烈的仇恨心。其二,西班牙與葡萄牙在澳門的教會勢力(包括當時隸屬葡萄牙保教權之下的耶穌會)發生矛盾,西班牙一派造謠說,“耶穌會士們要在葡萄牙人、荷蘭人和日本人的幫助下攻打中國,並進一步征服中國。他們將這個謠言散佈到中國人中間”,並且說,耶穌會士郭居靜就是“入侵軍隊的領導和將來征服中國後的統治者”(14)。這一謠言輾轉流傳,也傳到了韶州,引起了官方和民間的恐懼。其三,一名中國籍的耶穌會修士黃明沙當時住在韶州的教堂。一個歹人向他敲詐財物沒有得逞,就舉報他為外國人的間諜。於是,官兵從教堂裡拘捕了黃明沙等人,最終將他嚴刑拷打致死。

作為韶州教會的負責人,龍華民也曾想方設法營救黃明沙,但終告無效。連他本人也被誣告有通姦行為。好在韶州的同知秉公執法,那個作偽證的人承認是收了誣告者的錢財。龍華民也被宣佈無罪。這場災難終因身居北京的利瑪竇聯絡同情天主教的官員,出面斡旋而平息了。郭居靜被證明是無辜的,告發黃明沙的歹人畏罪潛逃了,經辦的官員也被撤了職。但是從那以後,“韶州的傳教事業再沒有真正地恢復起來”(15)。

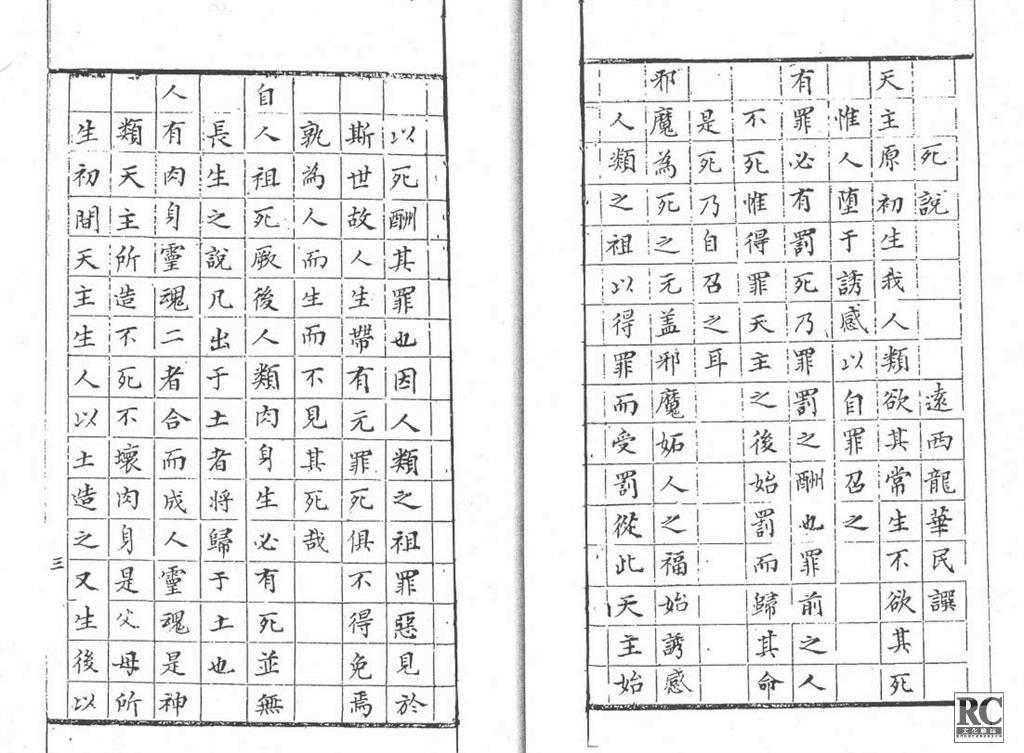

龍華民著《死說》

三

在以口頭宣教的同時,龍華民在中國文人的幫助下,先後撰寫了多部宣傳教理的中文小冊子。

著書傳教,是利瑪竇特別看重的傳教方法。其原因有三:

其一,利氏認識到,在中國書籍有着特殊的權威性,人們往往覺得,凡是書上寫的,就是對的。“所有教派多以書籍,而不以口講作宣傳;獲取高官厚祿也是利用撰寫佳作,而不是利用口才獲得。”因此,很多中國人要他多撰寫東西。(16)

其二,來華耶穌會士的人數有限,祇能在少數幾個傳教點周邊活動,而書籍則可以不脛而走,深入到帝國的各個角落。

其三,中國地域遼闊,各地的方言不同,甚至迥異,外國傳教士除了必須掌握官話之外,頂多再學一兩種方言,各地的方言學不勝學,然而中國的文字卻是統一的。將教義道理付諸文字,乃是一勞永逸的佳策。利氏曾說:“廣哉文字之功於宇內耶!百步之遠,聲不相聞,而寓書以通,即兩人睽居幾萬里之外,且相問答談論,如對作焉。”(17) 不僅如此,利瑪竇還發現“用中文所撰寫的書籍,在日本也可以使用”(18)。

為此,利瑪竇率先垂範,在中國文人的幫助下,撰寫了多部中文著作,傳佈天主教義,如:1595年的《天主實義》和《交友論》、1599年的《二十五言》、1601年的《西琴曲意》、1606年的《西字奇跡》、1608年的《畸人十篇》等等,當然還有多部涉及數學、天文學的科學著作。受利瑪竇的影響,其他來華耶穌會士也紛紛捉筆,一時間證教論教的中文著作如雨後春筍。

龍華民在韶州期間,曾發生這樣的事情:當地的佛教徒曾嘲笑天主教徒,祇有一本四頁的小冊子《天主教要》,而佛教則具備詞句精美的“巨帙著作”。基督徒們被說得抬不起頭來,祇好回答說:“基督教的書要多得多,但因這兒神父很少,他們又確實正在學新語言,所以還沒有時間把書都譯為中文。”這一辯解被佛教徒譏諷為“軟弱無力的遁詞”。於是基督徒們“特地向龍華民神父送上一份特別請求書,請他捍衛他所宣講的教義”(19),以反駁當地佛教徒們的攻擊。

因形勢所迫,中文還不熟練的龍華民發憤,在中國文人的幫助下撰寫了幾本中文的宗教小冊子:《聖教日課》一卷 (1602年刻於韶州)、《聖若撒法始末》一卷 (1602年刻於韶州)、《喪葬經書》一卷 (1602年刻於韶州) (20) 等,不著刻印時間的還有《死說》、《靈魂道體說》等多部。方豪稱:“龍氏對於審定中國教友所用經文,功績最著。曾彙編為聖教日課,初刻本以萬曆三十年(1602) 行世。”(21)

本文不涉及龍氏純宗教之著作,而主要關注其與哲學有關的《死說》、《靈魂道體說》以及與介紹歐洲文學有關之《聖若撒法始末》。

現在可以看到的《死說》見於由鐘鳴旦、杜鼎克、蒙曦所編、臺北利氏學社出版之《法國國家圖書館天主教文獻》,未註成書年代。但從文前所附由羅雅谷撰寫的〈死說引〉可以推斷,此文應刻印於1624-1638年之間(羅氏1624年來華,1638年在北京去世),很可能是於二人同在京師之時所作。

在〈死說引〉的開篇,羅雅谷介紹了此文的寫作緣由:“龍先生榻側粘‘死鑒’一圖,旁有西文一幅。客偶見而問之。先生答曰:‘此死說也。’客欲聞其語,先生因詳譯以覆客。”(22)也就是說,龍氏此文是一篇歐洲古代哲學家有關生死的格言彙集的中譯版。

《死說》首先闡述了人有生必有死的客觀規律,再說明肉體與靈魂分離,靈魂可以不死,好人死後靈魂可以與天主共用天堂之福的道理,接着以“生而為善,死而受福,必也;生而行惡,死而欲免禍焉,難矣”的說教,勸人多為善而少做惡。

《死說》是繼利瑪竇《畸人十篇》之後另一論述生與死問題的著作。面對中國人普遍的“樂生畏死”、道家的追求長生不死和佛教生死輪廻等觀念,他提出了天主教對此完全不同的理念,也因此獲得了一些信眾。在《死說》文前錄有一篇顯然出自教徒之筆、署名路嘉的小引,對這種全新的生死觀表示讚同,稱“生誠不足喜,死誠不足諱”,“唯真能念其死,斯乃真能重其生”。 “二先生 (指龍華民與羅雅谷 —— 筆者註) 之著為 《死說》,非與人說死也,實與人說生也”。

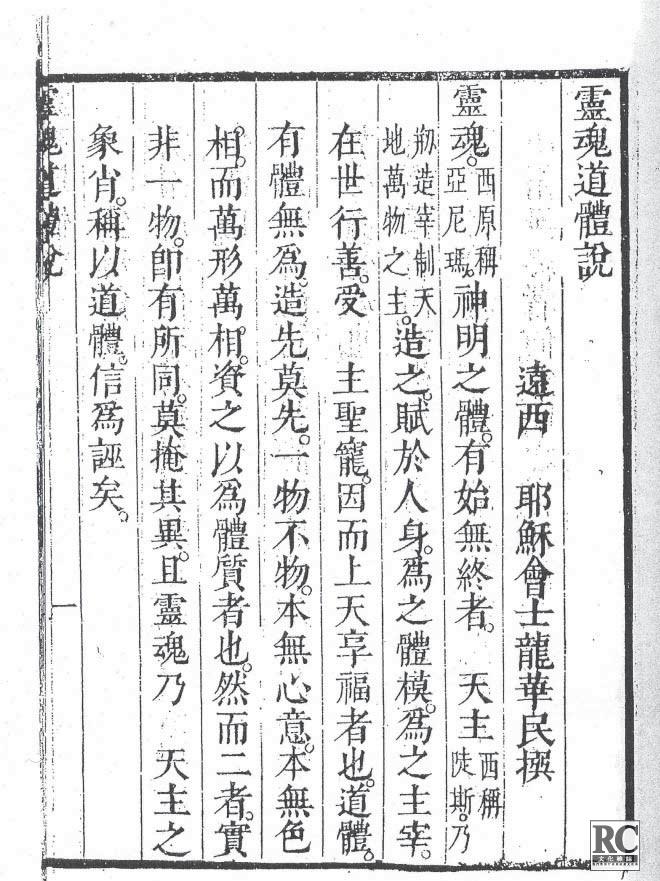

《靈魂道體說》據考也成書於1638年之前(23),是龍華民比較系統地論述天主教理念與中國傳統宣導的道體不同的論著。他歸納出靈魂說與道體說有四個相同點和十個不同點,進一步在“象肖”十二款中宣傳了凌駕於眾生靈魂之上的天主的博大和永恆,並提出三位一體主張。最後,龍氏總結曰:“願我等查人靈魂之貴,因以查天主無量之貴,從而愛而慕敬事之,甚勿為道體二字埋沒,以致負天主生人之意也。”(24) 與利瑪竇將儒家學說分為先秦儒學和宋明理學,而肯定前者否定後者不同,龍華民將傳統儒學所遵奉的道體說一概否定,欲以天主教理論完全取代之。這體現了龍華民所持的激進的傳教態度。

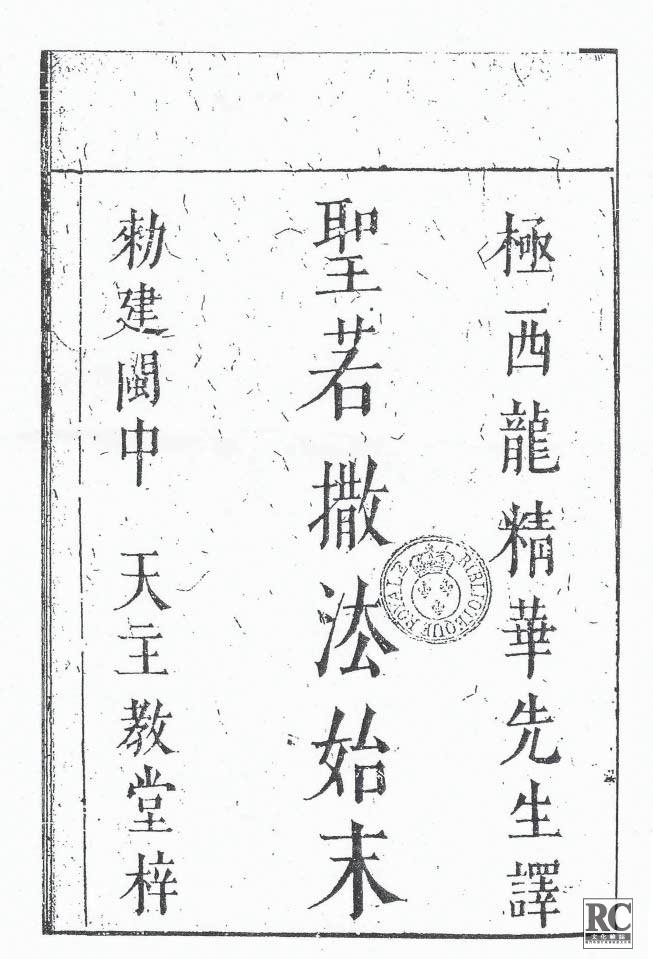

《聖若撒法始末》一書說的是一個名叫“若撒法”(Josaphat) 的天主教聖人的故事。故事最早出自歐洲3至4世紀的《沙漠聖父傳》,後經輾轉演繹於13世紀收入《聖傳金庫》。龍華民將此故事譯成中文,又作了若干改動。

故事的大體內容是:這位名為若撒法的人,原為4世紀印度國王之子。出生後, 其父國王令多名術士為其算命,多數人都稱“太子多福多能” , 祇有一人據稱得到天主的啟示,云:

龍華民著《靈魂道體說》

龍華民著《聖若撒法始末》

“陛下悖天主教,太子則必專心奉之。而後得其所望。”當時的國王正在印度嚴禁天主教,為了嚴禁太子接觸天主教,防範於未然,“因營大殿於府旁,輪奐工美,備極壯麗,使太子居之。稍長,則止諸人不得近,唯遴師傅以訓”。國王千叮嚀萬囑咐“凡可憂可懼、若死若老若病若窮苦,一切事語蓋不許出口”,特別是“絕口天主與夫天教等情,所力戒隱藏。茲事尤為第一”,唯恐當年的讖言成真。但太子長大後,向其父提出:禁閉深宮,“全無一毫快樂,又且加憂。雖有飲食,亦甚為苦,唯思門外諸事盡經目睹。陛下若愛我生命,隨我之願,悅我之心,使我見所未見,足矣”(25)。國王沒辦法,許之。太子若撒法在路途中遇到麻風病患者、失明者和垂垂老者各一,始知民間疾苦。又遇一名得到天主暗示的苦行僧人,他對太子若撒法“詳論天主事理”,如“何以造成天地萬物,何為斥逐亞當於地堂,何以自天而降投胎室女瑪麗亞,何以受難,何以日後又下世界,何以為善者受無盡福,為惡者受無窮禍”等等,還以若干生動的寓言故事,勸導若撒法信奉了天主教。國王聞訊大怒,用美人計、立其為王等種種辦法,以分其心而離去其教。但是若撒法不但不悔,反而下令改佛教的廟宇為教堂,在國內推行天主教。最後,他的父親—— 老國王“感太子之化,入奉聖教”,“退處山中,苦修自責,以補前過,終其身率行善事”。

書中引用了多則歐洲文學中的寓言故事,如〈三友〉、〈巾箱傳奇〉、〈撒種的比喻〉、〈小鳥之歌〉等等。

試舉〈三友〉一篇為例:“人有用愛者:愛一友過於愛己;又愛一友,祇似愛己;更有一友,則愛之不及己矣。”後來這個人被國王追捕,急需朋友幫助。他首先求助於曾經“愛之勝於愛己”的那個朋友甲,想不到甲推託說道:“我有別友,今正聚歡,無暇顧及爾,但有粗衣二件,贈爾以行。”此人十分懊喪,祇好去找第二個“愛之如愛己”的朋友乙。乙“則曰:‘適我方有急,不能分爾之苦,但陪爾前行。’行未數步,即旋理己事。”此人沮喪異常,心想: “我昔與爾厚愛,今乃俱背恩。”無奈祇好去找那個“愛不及己”的丙,“含羞告曰:‘有口難言。為昔日不曾愛爾,未盡友道。今乃困迫,不得已求濟於爾。’”但是,出乎他的意料,丙跑到國王面前,“力為解脫,得蒙赦宥”。通過這個故事,書中的講道者把臘盎,對太子若撒法進一步揭示了寓言故事蘊藏的道理:“一友是世人所愛財帛,至於臨終,帶將去不得。而所附身者,一二殮布而已。二友是妻子親戚,送死至於郊外或墓穴,即還顧自家產業矣。三友是信望愛之德,及一切善行,能於死後達天主臺下,祈望脫我兇惡也。”結果是“太子聞此善喻,心益豁喜”。

這種以生動的寓言來闡述道理的方法,中國古代的諸子百家著作中也比比皆是。龍華民勸人信奉天主的《聖若撒法始末》一書,既闡述了天主教的道理,也“很有助於教徒用來對付迫害者們的攻擊”(26)。不僅如此,他還第一次向國人介紹了歐洲古代的文學故事。在他之後,利瑪竇1608年撰寫的《畸人十篇》中也採用了類似的方法。金尼閣更是於1625年出版了集中介紹古希臘伊索寓言的《況義》。明末清初的來華耶穌會士成為最早向中國人介紹歐洲文學的先驅人物。

《聖若撒法始末》於1602年初刻於韶州之後,經中國文人張賡潤色,於隆武年間 (1644-1645年) 再版,流傳甚廣。臺灣研究者李奭學先生評價說:“龍華民所譯的《始末》(即《聖若撒法始末》) 雖然難當足本信譯之名,增損之處頗多,然而他信守亞可伯的原文處,譯來確實也分毫不爽,字字無殊,成就之高大令人側目。張賡繼之再添筆力,為來日的隆武刊本粉飾面貌,《始末》的可讀性因而大增。比起前此利瑪竇所譯的《交友論》或《西琴曲意八章》,文字功夫與情節上的曲折當又高明許多,確實不俗。”李先生稱:“我覺得‘中譯歐洲文學第一書’這份殊榮,《聖若撒法始末》當之無愧。”(27)

四

1609年,在北京的利瑪竇自知將不久於人世。當考慮中國教會的繼承人選時,他心儀同是意大利人的龍華民,於是就召龍華民北上進京。但當時龍華民在韶關正為那場所謂“通姦”的官司糾纏而無法脫身。利氏臨終時,龍華民還未趕到北京。利瑪竇給龍華民寫了一封信,交待了關於教會的事務。信的抬頭是“中國傳教團監督龍華民”,署名為“前監督利瑪竇”(28)。

利瑪竇去世後,他的耶穌會同伴龐迪我和中國朋友為他向皇帝上疏,破天荒地爭取到了位於城西二里的“滕公柵欄”作為墓地。一年之後,利公的靈柩從宣武門教堂移至“滕公柵欄”,作為耶穌會中國教區新任負責人的龍華民才趕到北京。“在他的指導之下設計出中國第一座基督教的墓地。”(29) 1611年的11月由他主持了利瑪竇的葬禮。

作為利瑪竇的接班人,龍華民對他的前輩是十分敬重的。他說,利氏的辭世“使我們成了孤兒”,“他的權威和聲望對我們所有的人來說,就是遮風擋雨之所。我們希望他在天堂裡還能給我們更多的幫助”(30)。但是,對於利瑪竇的傳教策略他並不完全贊同。

研究者稱:龍華民“為引起中國禮儀問題之第一人。當其僅為傳教師時,對於其道長利瑪竇之觀念與方法,已不能完全採納,但為尊敬道長,不便批評。一旦自為會督後,以為事關信仰,遂從事研究,而在理論與事實上所得之結論,有數點與前任會督之主張完全背馳。其他神甫作同一研求者,意見亦有分歧。”(31)

龍華民與他的前輩利瑪竇的分歧主要表現在以下三點:

一、利瑪竇基於在華生活多年的瞭解和客觀的分析研究,認為在中國傳播天主教“還沒有到收穫的季節,甚至連播種也談不上,祇是處於清理土地和開荒的階段而已”(32),因此必須極端地審慎和小心,決不能大張旗鼓地進行,決不能盲目地追求教徒數量,而是要借助歐洲的科學文化,慢慢地征服中國學者和官員們的心,從而贏得他們的同情和好感,得到他們的支持和保護。利瑪竇在臨終時囑咐他的同僚說:“我把你們留在了一扇敞開的門前,通過了這扇門,就可以得到極大的回報,但是途中充滿了危險與艱辛。”(33) 他認為,搞不好很可能前功盡棄。

但是,“龍華民低估了這些危險。他的指導思想是:不再會有被驅逐出中國的危險了”(34)。他甚至還打算上疏,“請求皇帝頒佈一項給予完全宗教自由的聖旨”,祇是在“某些友好的官員”的勸阻和反對下,才沒有堅持。 (35)

究其原因,龍華民年輕氣盛,到中國時間不長,對有着悠久歷史因而舊的傳統根深蒂固的中國社會認識不深,再加上其旺盛的宗教熱情,因此對天主教在華的局勢充滿了“過於天真的判斷和不切實際的讚揚”(36)。所以他對利瑪竇謹慎的態度不願苟同。耶穌會史研究專家巴篤利曾這樣評價他:“在他的筆下,利瑪竇似乎是一個畏縮不前的人,缺少信心,或者至少過於謹慎。”(37)

正是由於他的這種指導思想,助長了南京等地的天主教事業的急劇發展,過分張揚,超出了當時社會的容忍極限,而直接導致了“南京教案”的發生。1616年,萬曆皇帝頒旨,將北京的龐迪我、熊三拔,南京的王豐肅、謝務祿等耶穌會士驅逐到澳門。巴篤利寫道:“龍華民的狂熱帶來的是不幸的後果。如果不是與利瑪竇交好的那些官員們出手援救的話,他和所有在中國的傳教士幾乎都會被驅逐出境。龍華民在付出了沉痛的代價後,變得聰明了。他放棄了他的不良的、富於煽動性的觀點,從那以後,切實地遵循利瑪竇所開拓的策略。”(38)

二、對利瑪竇將拉丁文的 Deus (天主教教義中的永恆、全能和唯一的神) 翻譯成中國古籍中已有的詞彙“上帝”和“天”感到不滿。他認為“上帝”和“天”這些中文詞彙已經有了特定的含義,與 Deus 是不能相容的。其實利瑪竇也瞭解這一點,他祇是借用這個老詞並賦予新的含義,讓中國教徒慢慢地接受其新的含義。

但是龍華民對此持異議,他後來曾對此問題的由來作了如下的回顧:“中國上帝這名詞,早在二十五年以前,我首次看見覺得心裡不安。因為我聽見孔子的四書後 (我們抵達後都先學四書),覺得上帝這名有不同的註釋,與神聖的自然格格不合。可是,傳教區以往的神父聽到上帝就是我們的神後,他們放開了心中的不安,創造了一個概念。這個概念與註釋四書的學者的論點也許有差異,但學者的註釋亦有與經文參差的地方。在我們傳教區的神父有了這個說明與思想後,在韶州過了十三年,沒有機會去反思這一點。利瑪竇神父逝世後,我接任他為總理會務,接到查訪日本省神父 Francesco Pasio 的一封信。他說日本的神父認為我們的中文著作有不信教的錯誤,讓他們很費力去反駁中國神父提出的觀點。故此,他懇求我好好觀察這裡的情況,因為他很難想像,寫這些中文著作的神父,既是優秀的神學家,又精於中國經典,是怎樣可能犯了異教的錯誤。讀了 Pasio 神父的警告,我確定舊有的懷疑是對的。”(39) 這段話中的“傳教區以往的神父”就是指利瑪竇,Francesco Pasio 則是曾經與羅明堅一同到過肇慶,後來轉赴日本傳教的巴範濟。

龍華民則寧願使用一個完全音譯的生造的、一般中國人不知所云的詞彙 ——“陡斯”。他的觀點在來華傳教士中間引起了爭論,一些人支持他,而另一些人則贊成利瑪竇的做法。為此,1627年12月底,在華耶穌會士聚集在嘉定中國教徒孫元化家中,召開了一次會議,討論有關名詞術語的翻譯以及其他禮儀問題。徐光啟、李之藻、楊庭筠和孫元化幾位中國教徒也參加了會議,並發表了支持利瑪竇的意見。與會者最後一致贊成利瑪竇對中國禮儀 (即有關祭祖、祭孔) 的態度,而關於 Deus 的中文譯法,則採用一個中

龍華民製作的地球儀,現存於不列顛圖書館,此圖取自1994年澳門文化司署《文化雜誌》中文版第21期第173頁

國古籍上沒有的、但又容易理解的新詞彙:“天主”。有研究者認為,後來困擾中國傳教的“禮儀之爭”就發端於此。好在當時耶穌會士們沒有把分歧和爭論公開化,且“凡事皆以協和慈愛精神進行,又在服從指揮之下,意見雖分,而未形於外,於傳教事業尚未感何種障礙也”(40)。

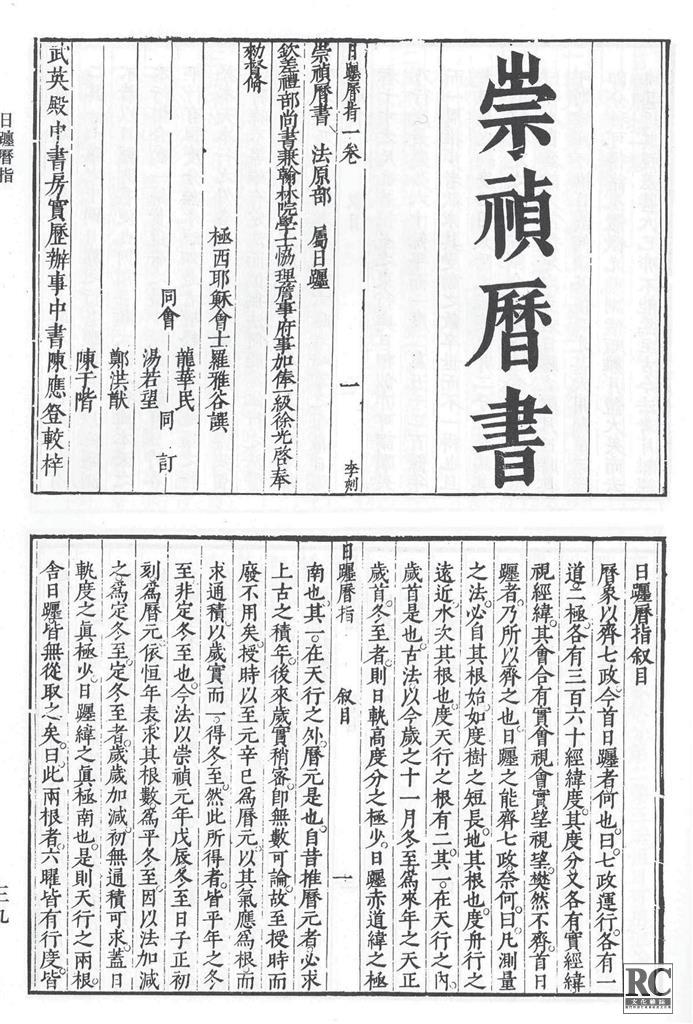

三、對於利瑪竇開創的“學術傳教”的策略,龍華民總體上是贊同的。但同時他也認為,傳教士不能將主要精力都用在傳播科學文化上,就像他的前輩利瑪竇那樣。這就導致了徐光啟在利氏死後,向熊三拔提出共同翻譯《泰西水法》和《簡平儀說》時,熊三拔表現出來的“唯唯者久之”,“察其心神,殆無吝色也,而顧有怍色”(41) 的態度。龍華民的這一態度,同樣在經受了“南京教案”的打擊後有所轉變。1622年,當關外後金軍屢破明軍時,徐光啟和李之藻力主使用西洋大炮禦敵,並藉口西洋人能辦此事,而將龍華民、陽瑪諾等傳教士介紹給兵部“製造銃炮,以資戎行”(42) 。對此他並沒有表示反對,而是予以默認。之後,1623年他還與陽瑪諾一起製造了一架地球儀 (現收藏於英國不列顛圖書館) (43),1626年他撰寫了介紹西洋地震學說的《地震解》一書,1629年參加了由徐光啟領銜的旨在修訂西法曆書的曆局,擔任了《崇禎曆書》中大部分分冊的校訂工作。

五

1613年,龍華民派遣金尼閣出使歐洲。他賦予金尼閣的任務有以下幾項:

一、將利瑪竇生前撰寫的回憶錄在歐洲出版。

二、向耶穌會總會申請,將中國的教務從原來的中國-日本副省中獨立出來。

三、向羅馬教廷申請,允許在中國由中國人擔任神父,允許將聖經翻譯成中文,允許用中文來做彌撒,允許神父在宗教儀式上不脫帽。(44)

四、招募年輕的耶穌會士到中國來傳教,為中國的教會募集圖書和科學儀器。

金尼閣出色地完成了上述任務。其一、金尼閣面見教皇,教皇批准中國教會的諸項申請;其二、經耶穌會總會長批准,中國教區得以與日本分開,成為獨立教區;其三,經他翻譯、整理和補充,利瑪竇原以意大利文撰寫的回憶錄,以拉丁文、用“天主教傳入中國史”的書名於1615年在歐洲出版,引起轟動效應;其四、金尼閣在歐洲以口若懸河的演講,激起了眾多年輕教士的熱情,招募了一支由二十二人組成的來華耶穌會士團隊,其中的湯若望、鄧玉函、羅雅谷等人不僅成為福音傳播的中堅力量,更在中西科技交流方面做出了不可磨滅的重大貢獻;其五、他募集了大量歐洲書籍 (號稱七千部) 和科學儀器,成為中西文化交流的一項壯舉。

此次金尼閣歐洲之行的極大成功,當然取決於他本人的才華和主觀的努力以及歐洲普遍重視中國傳教事業的客觀環境,但作為中國教會負責人的龍華民,其選人之恰當、規定任務之正確,無疑也是成功的重要前提。譬如:龍華民早有“在中

龍華民參與校訂的《崇禎曆書》

金尼閣像

國所有的耶穌會會院都設立一個圖書館”(45) 的打算,這無疑促成了金尼閣攜所謂“七千冊書”及望遠鏡等西洋儀器來華。

撰寫《地震解》

北京地區是個地震多發地區。僅就明末時期而言,“1623年4月29日、11月10日、1624年2月1日,京城發生了三次有感地震。1624年4月7日灤州6.3級地震波及京城,皇城宮殿動搖有聲,銅缸、木桶之水湧波震盪,坐者、立者皆骨軟如醉。上至王侯將相,下至平民百姓,俱都驚恐不已。4月19日,京城又感到一次地震”。(46)

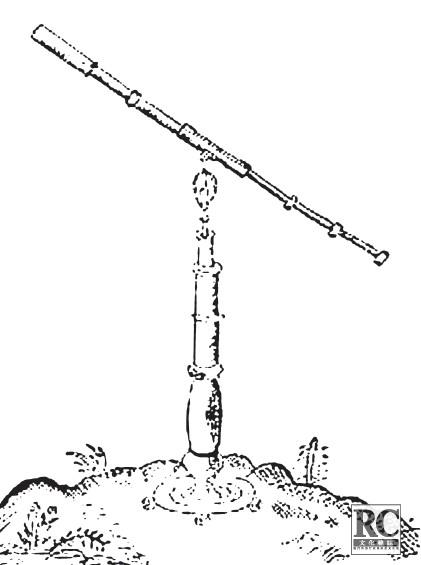

湯若望著《遠鏡說》中的望遠鏡圖

就在這次地震後的某天,恰逢穀雨日,龍華民去拜訪禮部尚書李嵩毓時,李氏提出:“貴學所算二月月食,時刻分秒不差,真得推步之奇。想其師承訣法必極奧妙。若頃者地之發震,吾等不諳原因,莫不詫異驚恐。貴學格物既精,則其所以然,定有考究而可言者。惟不秘,揭以語我。”龍華民回答曰:“誠有之。該吾西庠先達格物窮理,探索討論,載籍中可鏡。容詳稽以肅覆。”(47) 其意就是,龍氏回答說,西洋的科學家對地震現象確實有所研究,而且著為書籍,容我仔細查找,然後回答你。

龍華民在北京教堂的圖書館中找到了西洋有關地震方面的著作,翻譯成中文,編為九章,依次為:“其一震有何故,其二震有幾等,其三震因何地,其四震之聲響,其五震幾許大,其六震發有時,其七震幾許久,其八震之豫兆,其九震之諸征。”

龍華民起初祇是將此稿作為答覆,交與禮部尚書李嵩毓。但兩年後 (1626年),“京師邊地大震”,“5月30日上午京城發生強烈地震 (有些專家定為5.3級),並引發了王恭廠 (位於宣武門與西便門之間) 火藥爆炸”,“相連四五里房舍盡碎,死亡人數有數千、萬餘、兩萬餘、數萬等多種說法。因此京城官民均驚恐不安”(48),向他詢問、討教地震的人絡繹不絕,於是龍華民就“以告李太宰者告之,因刻以廣之”,將此稿付梓。就是我們今天讀到的《地震解》。

地震的成因是甚麼?這是人們首先關注的問題。龍華民在其第一章〈震有何故〉中,引用了 “大西古賢亞利斯多得勒(即今譯之亞里士多得 —— 筆者按)”的理論,將地震的原因歸之為“氣”和“火”。他說:“皆緣地中有氣,閉郁而欲強發。”在解釋“地中何以有氣”時,他列舉了三方面的原因,其中之一就是“地中有火” : “凡地下熱氣為冷氣所圍逼,攝斂其熱力,愈收愈約,極而舒放,激搏其地,正如銃藥在巍樓巨塔之下,得火而發,無不被其沖倒者矣。”

在第八章〈震之豫兆〉中,龍華民提出震前可能出現的六種異常現象:“其一、凡井水無有一切他故而忽溷,併發惡臭者,震兆也”;“其二,凡井水滾上,震兆也”;“其三,凡海水無風而漲,震兆也”;“其四,凡空中時不當清瑩而清瑩,震兆也”;“其五,晝中或日落後,天際清明而有雲,細如一線甚長,震兆也”;“其六,凡夏月忽有異常之寒,震兆也”。有關地震這一種大自然災害的前兆,自然是人們特別關注的。《地震解》的這一部分也頗受讀者青睞。1935年重修的《寧夏隆德縣縣誌》“震災”篇中,編者稱:“余讀華龍氏之書,竊知地震兆約有六端。”(49)

關於地震發生時可能伴隨出現的自然現象,龍華民在第九章〈震之諸征〉中列舉了多條:“此處之地忽自旋繞,轉遷於他處”;“地裂開,如張巨口,吞陷全城全村,而口遂合”;“地有生柔佛巴魯,海有長新島”;“間有海底或開大穴,吞吸海水,後即復合”;“發出新泉、新湖、新溪、新河,而其舊之泉湖溪河皆乾沒焉”;“溫泉之水反冷,而冷泉之水反熱”等等。

龍華民著《地震解》

以短短三千多字的篇幅,龍華民介紹了當時歐洲人對地震的認識,也介紹了亞里斯多德的宇宙觀。他基本上將地震這一災難的成因歸結為“氣”和“火”等客觀自然的因素。但是,作為一名天主教的傳教士,龍華民最終還是將一切歸於他心目中的造物主。他說:“震雖繫於氣,而所以使氣之震者,必由造物主。”世間的種種災害,歸根到底,“皆屬造物主全能大權統一宰制,非世所得窺測懸斷。第痛加修省,虔誠禱祝,弘慈降祐,則轉禍為福消災彌患之道也。”

中國古代並非沒有關於地震的記述,散見於正史和方志中類似龍華民〈震之豫兆〉、〈震之諸征〉中談到的現象也非常多。地震的成因,乃“因為關內和中原地帶數千年來並沒有火山活動,故中國古代先民一直未能看出地震與地殼裂隙、火山爆發之關係,以致臆測地震乃地下陰氣強過陽氣,並向上沖及爆發的結果”(50);或是將其與日食、月食等星象聯繫起來,進而循“天人感應”之道,又與人世間的政治生態聯繫起來;又有民間的“地下有蛟龍,或鼇魚轉身”導致地震的不科學的說法。從今天的眼光看,中西之說各有優劣,但龍氏所言氣與火導致地震的說法,似更接近於現代科學。而且直至明末,中國還沒有一本專門論述地震的小冊子問世。

繼龍華民之後,意大利耶穌會士高一志撰寫的《空際格致》和南懷仁撰寫的《坤輿圖說》兩部著作中也有專門的章節論述有關地震的知識。然而,顯而易見,篇幅短小,論述集中的《地震解》更切合普及地震知識的需要。因此《地震解》一書得到了廣泛的流傳。1679年中國發生波及六省200多州縣的大地震,之後《地震解》得到重新刊印。1691年號稱“中國第一接受西說之醫家”的王宏翰在他的《乾坤格鏡》一書中,就特別提及了《地震解》、《空際格致》和《坤輿圖說》,表示了贊同西洋地震理論的觀點,稱“地震一端,我中華所論俱荒謬不確”, 《地震解》等西洋書籍“其論盡發前人所未發,補我儒格物之學,使知天地之所以然也”(51)。

六

據記載:1633年,“當已故的保祿博士 [按:徐光啟] 在北京快要去世之時,他叫神父 [按:龍華民] 自南京回來。神父立即動身,但在路上聽聞噩耗,心中充滿悲傷”(52)。此行路過山東時,龍華民“在濟南府李天經家與天經做告解,並將其家中十三人洗禮入教,又結交了當地官員”(53)。龍華民返回北京後,沒能見到徐光啟最後一面。但是山東之行卻令他難忘,萌發了再赴山東發展教務的打算。

1636年,龍華民“赴濟南為徐光啟諸孫聆受告解”(54),遂致力於山東的開教事業。1641年他再“赴青州,途中遇盜,盡喪所有。青州有宗王某,聞華民名,延之至其家。宗王深通文學,與之論道,並延回教博士與之辯論,回教博士詞窮”(55)。這位王爺於是毅然處置了自己多名小妾,率全家入教。山東一著名文士專程到王府“謁見華民,聞其說,甚傾心,亦受洗”,取教名納札爾 (56)。在此期間濟南、青州及山東其他城市的官員、士大夫信教者眾,有時一次受洗競達500人。甚至使一些回教徒和民間宗教教主轉變信仰,成為基督徒。此時華民已年逾古稀,與山東百姓同食無油無鹽之營養不足的食物,卻“安之若素。且守齋律,每日輒自鞭策”,“持己雖嚴,待人則寬厚溫和”(57)。有關龍華民在山東的事蹟,夏伯嘉先生所著〈天主教與明末社會:崇禎朝龍華民山東傳教的幾個問題〉一文有詳細考證,在此恕不贅述。

1644年,北京遭遇“甲申之變”。當時龍華民不在北京,而湯若望則是冒着極大的危險堅守在南堂,保護了教堂以及教堂裡保存的大量圖書和儀器,保護了《崇禎曆書》的木版。繼而他將《崇禎曆書》獻給新朝的統治者,並因此贏得了信任和崇高的威望。借此威望,他不僅幫助數名傳教士脫離危險逢凶化吉,更使在華天主教事業順利地度過危機,迎來了一個新的發展時期。因此,湯若望堪稱當時中國教會的柱石。但是,他萬萬想不到,卻因此成為某些耶穌會士 (安文思、利類思等人) 攻擊的對象。他們說他違背教士應遵循的準則,追求高官厚祿、貪圖生活享受,甚至認為他的貞操也值得懷疑。1651年8月,已經耄耋之年的龍華民主持公道,給當時的教會負責人陽瑪諾寫了一封信,“信中力勸說,利類思和安文思應離開北京。他說,他們正使天主教徒聲名狼藉。縱容幾個因個人成見而反對湯若望的人,將對湯若望的好名聲造成損害”。特別是對有關貞操的質疑,“龍華民是湯若望的懺悔神父,他知道那些譴責沒有一絲一毫是事實。他寫道:‘我作為湯若望的懺悔神父,向閣下保證。我發誓這位好神父是完全純潔和清白的。’”(58) 在龍華民和

任大清欽天監掌印官的湯若望像

其他幾位主持公正的教會人士的幫助下,湯若望最終得以倖免了處罰。

七

1654年,已九十五歲高齡的龍華民摔了一跤,便一病不起。他自知死期將至,“命人誦耶穌《受難記》,泣曰:‘死時獲聞我主死難之事,我之幸矣。’”(59)遂於12月11日辭世。“順治帝素重其人。華民生時,曾命人圖其形狀;及華民卒,乃賜葬銀三百両,並遣官祭奠。”(60) 龍華民的遺體安葬在滕公柵欄利瑪竇的墓園中,排在鄧玉函墓地之南。碑文刻寫道:“耶穌會士龍公之墓 龍先生諱華民,號精華,係泰西西濟利亞人。生於一千五百五十九年,自幼入會真修。萬曆丁酉年航海東來,宣傳聖教。利瑪豆 (竇) 去世後,陞為管理中國耶穌會務上司,曾嚴禁奉教信友崇奉中國禮典。卒於一千六百五十四年洋十二月十一日,享壽九十有五。”(63)

從那時至今,已經過去近三百六十年了。滕公柵欄墓地經歷了多次的滄桑變遷。1900年,墓地遭到義和團的平毀。不僅所有墓葬的屍骨都被挖出焚揚,很多墓碑也被砸斷,甚至粉碎。龍華民的墓碑就是少數被毀遺失者之一。《辛丑條約》簽訂後清政府根據條約要求重修了墓地,重刻了龍華民的墓碑,在上述碑文之後,增加了以下文字:“按此墓原有碑誌,庚子夏被拳匪劫毀。茲於光緒三十二年丙午重立。”(62) 重新刻就龍華民的墓碑與雖被推倒卻基本完好的利瑪竇、湯若望、南懷仁、徐日昇、索智慧的墓碑一起再度被樹立起來。而其他傳教士的墓碑則被鑲嵌在新建教堂的外牆裡。在之後的歲月裡,墓地又陸續增加了新的墓葬。

龍華民墓碑拓片

上世紀50年代初,北京市決定建設市委黨校,市委副書記劉仁選中了滕公柵欄這處離中心區不遠,卻相對安靜,且又綠樹成蔭的地方。市政府與教會協商,用海淀區西北旺的二十多畝土地換取滕公柵欄。北京天主教會出於種種考慮同意了這一置換,但同時提出:為了避免不利的國際影響和不傷害教徒們的感情,利瑪竇等幾位最著名的傳教士墓地應在原地保留。這一建議部分地得到周恩來總理的明確首肯,下令將利瑪竇、湯若望、南懷仁三人的墓地在原地保留。於是,原滕公柵欄墓地的墓葬被作了幾種不同的處理:凡於1900年之後下葬的墓葬全部遷至西北旺的新墓地;1900年被毀後被嵌入教堂外牆的墓碑隨教堂一道留在原地;利瑪竇、湯若望、南懷仁三人墓碑原地保留;而當年與此三人墓碑一道重樹起來的龍華民、徐日昇、索智能三人的墓碑則被移至教堂的後院。不幸的是,在經歷了十年“文革”之後,龍華民等三人的墓碑全部遺失。1979年,“文革”結束後,利瑪竇墓地得以重建,

當時重建的龍華民等六人的墓碑

利、湯、南三人的墓碑被再次樹立起來。1984年,因“文革”期間教堂被毀而散落在四處的六十通墓碑被收集重立起來。“利瑪竇及外國傳教士墓地”成為北京市文物保護單位;2006年進而陞格為全國重點文物保護單位。

可惜,在1900年被毀而重刻的龍華民墓碑這一次卻永遠地遺失了。

意大利耶穌會士龍華民,1597年來華,將畢生的精力 (半個多世紀) 貢獻給他所熱愛的中國和中國人民,堪稱中意友好的先驅人物,值得我們加以紀念,並對他的功過是非給予客觀公正的評價。

【註】

(1) 關於龍華民的出生年份,有幾種說法:維琪百科網和費賴之書都記為1559年,見費賴之著、馮承鈞譯《在華耶穌會士列傳及書目》,中華書局,1995年,頁64;龍華民墓碑碑文也持此說,見北京行政學院編《青石存史》,北京出版集團2011年,頁220);另一說見(意)Antonino Lo Nardo 所著 Missionari siciliani nella storia della Compagnia di Gesù p.147 中,記為1565年;還有另一說1556年。

(2) 利瑪竇曾說起龍華民的學業:龍華民“自入了耶穌會,攻人文與修辭學兩年、哲學三年,而神學祇讀了兩年”。見利瑪竇著羅漁譯《利瑪竇書信集》,臺北光啟出版社,1986年,頁322。

(3) (4) (5) (6) (7) 利瑪竇、金尼閣著、何高濟等譯《利瑪竇中國劄記》,中華書局1983年版,2001年印刷,頁443;頁449;頁451;頁448;頁452。

(8) 利瑪竇著、羅漁譯《利瑪竇書信集》,臺北光啟出版社,1986年,頁322。

(9) (10) (美) 鄧恩著、余三樂等譯《從利瑪竇到湯若望》,上海古籍出版社,2003年,頁95。

(11)(12)(13)利瑪竇、金尼閣著、何高濟等譯《利瑪竇中國劄記》,中華書局,1983年版,2001年印刷,頁454;頁460;頁463。

(14) (15) (美) 鄧恩著、余三樂等譯《從利瑪竇到湯若望》,上海古籍出版社,2003年,頁103;頁105。

(16) 利瑪竇著、羅漁譯《利瑪竇書信集》,臺北光啟出版社,1986年,頁324。

(17) 利瑪竇《述文贈程子》,轉引自李奭學《中國晚明與歐洲文學:明末耶穌會古典型證道故事考銓》,中央研究院叢書版,頁31。

(18) 利瑪竇著、羅漁譯《利瑪竇書信集》,臺北光啟出版社1986年,頁227。

(19) 利瑪竇、金尼閣著、何高濟等譯《利瑪竇中國劄記》,中華書局,1983年,2001年印刷,頁457-458。

(20) (法) 費賴之著、馮承鈞譯《在華耶穌會士列傳及書目》,中華書局,1995年,頁68-69。

(21) 方豪著《中國天主教史人物傳》, 宗教文化出版社,2007年,頁69。

(22)龍華民著〈死說〉,見鐘鳴旦、杜鼎克、蒙曦編《法國國家圖書館明清天主教文獻》,臺北利氏學社,2009年,第二十三冊第171-182頁。本節引文凡引自此書者不再註明。

(23)許蘇民〈靈光燭照下的中西哲學比較研究〉,(《中山大學學報》社會科學版2007年第2期,第60頁),中所引上海土灣印書館1918年出版的《靈魂道體說》的扉頁上有“湯若望、羅雅谷、傅汎濟共訂”字樣。筆者所據刊登在鐘鳴旦、杜鼎克、蒙曦編《法國國家圖書館明清天主教文獻》(臺北利氏學社2009年),第二冊的龍氏該文,沒有這些文字。

(24) 鐘鳴旦、杜鼎克、蒙曦編《法國國家圖書館明清天主教文獻》,臺北利氏學社2009年,第二冊,頁368。

(25) 龍華民著《聖撒若法始末》(明隆武元年版),見鐘鳴旦、杜鼎克、蒙曦編《法國國家圖書館明清天主教文獻》,臺北利氏學社2009年,第十五冊第217-262頁。本節引文凡引自此書者不再註明。

(26) 利瑪竇、金尼閣著、何高濟等譯《利瑪竇中國劄記》,中華書局1983年版,2001年印刷,頁458。

(27) 李奭學著〈翻譯、政治、教爭:[聖若薩法始末] 再探〉,東華大學中文系編《文學研究的新進路 —— 傳播與接受》,臺北洪業文化公司2004年,464。

(28) (29) 利瑪竇、金尼閣著、何高濟等譯《利瑪竇中國劄記》,中華書局1983年,2001年印刷,頁616;頁643。

(30) (美) 鄧恩著、余三樂等譯《從利瑪竇到湯若望》,上海古籍出版社2003年,頁96。

(31) (法) 費賴之著、馮承鈞譯《在華耶穌會士列傳及書目》,中華書局1995年,頁65

(32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (美) 鄧恩著余、三樂等譯 《從利瑪竇到湯若望》,上海古籍出版社,2003年,頁50;頁94;頁97;頁105;頁95;頁95;頁95-96。

(39) 轉引自夏伯嘉〈天主教與明末社會:崇禎朝龍華民山東傳教的幾個問題〉,《歷史研究》2000年第2期,頁57-58。

(40) (法) 費賴之著、馮承鈞譯《在華耶穌會士列傳及書目》,中華書局1995年版,頁65。

(41) 徐光啟〈泰西水法序〉,徐宗澤《明清間耶穌會士譯著提要》,上海世紀出版集團,2010年,頁235。

(42) 黃伯祿〈正教奉褒〉,韓琦等編《熙朝崇正集西朝定案(外三種)》,中華書局,2006年,頁270。

(43) (美) 福斯 (Theodore N.Foss) 撰〈西方解釋中國:耶穌會士製圖法〉,澳門文化局編《文化雜誌》中文版第二十一期,頁173。

(44) 方豪:“按我國重視‘衣冠必整’,因此大典禮中必戴冠,而西方禮俗則以除冠示敬,故西方彌撒祭服中並無特製之冠。金氏獲得許可後中國教會乃特定一種‘祭巾’,尚用至清末,民國以後,始漸廢除。”見方豪《中國天主教使人物傳》,宗教文化出版社,2007年,頁126。

(45) (美) 鄧恩著、余三樂等譯《從利瑪竇道湯若望》,上海古籍出版社,2003年,頁96。

(46) 高繼宗〈西方地震知識首傳者龍華民〉,《防災博覽》,2006年第四期,頁26-27。作者為國家地震局工作人員。

(47)龍華民《地震解》,鐘鳴旦、杜鼎克、蒙曦編《法國國家圖書館明清天主教文獻》(第五冊),臺北利氏學社,2009年。本節中引文凡出自該篇者不再註明。

(48) 高繼宗〈西方地震知識首傳者龍華民〉,《防災博覽》,2006年第四期,頁27。

(49)轉引自黃興濤〈西方地震知識在華早期傳播與中國現代地震學的興起〉,《中國人民大學學報》,2008年第5期,頁27。

(50) 劉昭民 (臺北中央研究院科學史委員會)〈最早傳入中國的西方地震學知識〉,《廣西民族大學學報》(自然科學版),2007年11月第13卷,頁14。

(51)轉引自黃興濤〈西方地震知識在華早期傳播與中國現代地震學的興起〉,《中國人民大學學報》,2008年第5期,頁27。

(52)耶穌會1637年年報。轉引自夏伯嘉〈天主教與明末社會:崇禎朝龍華民山東傳教的幾個問題〉,《歷史研究》,2000年11月第2期,頁53。

(53)夏伯嘉〈天主教與明末社會:崇禎朝龍華民山東傳教的幾個問題〉,《歷史研究》,2000年11月第2期,頁53。本節引文凡取自本文者,不再註明。

(54) (55) (56) (57) 費賴之著、馮承鈞譯《在華耶穌會士列傳及書目》,中華書局1995年,頁66;頁67; 頁67;頁68。

(58) (美) 鄧恩著、余三樂等譯《從利瑪竇道湯若望》,上海古籍出版社2003年,頁316、317。

(59) (60) 費賴之著、馮承鈞譯《在華耶穌會士列傳及書目》,中華書局1995年,頁68。

(61) (62) 北京行政學院編《青石存史》,北京出版集團,2011年,頁220。

* 余三樂,歷史學者,曾供職於北京行政學院,現已退休,任中國明史學會利瑪竇分會常務副會長、中國中外關係史學會理事。