眾所周知,“在近代學術史上,王國維先生首倡‘二重證據法’,選堂先生於近年倡導用‘三重證據法’,比王國維多了一重甲骨文史料的證據,楊向奎先生又加上一重‘民族學的材料’,選堂先生主張‘再增入異邦的古史材料如西亞楔形文字的研究’,這樣就成為‘古史五重證’。”(1) 筆者認為,饒公宗頤 (選堂) 先生從1982年倡導“三重證據法”,至2003年進一步發展為“五重證據法”,這不但是對王國維先生首倡的“二重證據法”的巨大發展完善,而且也是對陳寅恪先生提出的治學之士“預流”說的補充發展。在王國維時代能運用“二重證據法”,便有望進入其時的“預流”範圍。而在陳寅恪時代,則必須掌握“三目”的內容與方法,才有機會“預流”。到了饒公獨步天下,引領學術潮流的當代,不掌握和運用“五重證據法”,很難解決國際學壇關注的一些歷史遺留的老大難問題。

筆者自知才疏學淺,於博大精深的饒學祇是在中印的歷史語言文字及宗教研究方面略得其一二點滴。但是卻時得饒公獎掖勖勉,屢賜墨寶題簽於拙作,沾溉甚多,鞭策極大。故不揣淺陋,草撰此稿,試用五重證據法糾正明代的國名及一些地名之外語偽名,既用以回報饒公,兼呈請方家賜正。

外文異稱論命名權之維護

任何國家的政府與人民對其國家、領海及領土的主權獲取與維護的標誌,就是其對國家、領以糾正China、Tamão、Macau 等偽名及其流弊為中心海及領土所行使和維護的命名權,不容它國侵犯破壞。正如孔子說:“名不正,則言不順;言不順,則事不成。”(2) 因此,研究清楚明代的國名、海名以及其諸海島名與沿海的一些地名的源流及其時外國來華者對其沿用與破壞,對於當今乃至今後的國人對源自祖先所流傳下來的有關國家、領海及領土的命名權之維護,實現清除外侮的歷史遺留殘餘,達到民族復興,強國興邦的理想,具有重大的意義。

在16世紀初開始入華的葡萄牙、西班牙、意大利等國的西洋人稱中國為 Cina、China,乃受漢唐時期印度人人強加於中國的蔑稱“支那( [ci]

[ci]  [na] 或

[na] 或 [ci]

[ci]  [nā])”的影響。(3) 雖然明朝的中國永樂皇帝致書波斯國王皆以“大明大皇帝”自稱,但是,波斯的有關文獻卻很多使用 Khaitay 或 Caitay (被當今多數學者錯誤回譯為“契丹”)。(4) 同樣,早期入華的葡萄牙、西班牙、意大利等國人的有關文獻雖然已經清楚記述明朝時中國自稱的國名為“大明”,中國人自稱為“大明人”,而中國的領海被國人稱為“大明海”,但是後來的多數西洋諸國文獻卻不能擺脫 cina、china 等舊稱的影響。例如,有學問而深入研究過中國歷史與現實的西方冒險家與傳教士,都能對Sina、Gathay、China、Cina、Cin等外國對中國的異稱有所研究和區分,有基本正確的瞭解和記述。同時,對中國各朝代諸如夏、商、周、秦、漢、晉、隋、唐、宋、元、明等等的自稱和通稱為“中國(Ciumquo)”或 “中華(Ciumhua)”,也都有基本正確而逐漸清楚的區分和記述。(5) 但是,同樣無改於西方諸國多數文獻仍然流行用 Sina、Gathay、China、Cina 等源自印度人對中國的蔑稱來稱中國。因此,16世紀初葡萄牙國王及最初奉命打探中國情況的葡萄牙人皆稱中國人為“Chijns”。(6) 這種情況之所以沒有受到中國人的抗議而改正,其主要原因之一,應該是由於祇有個別中國人知道這種情況並且向個別外國人作過正確而清楚的說明。而盲目自大,不諳外國人情的中國官方,並不知道外國人用“Cina”、“China”及“Chijns”、“Chins”等含有貶義之詞來蔑稱中國及中國人。(7) 故從來沒有中國官方政府權威代表正式提出要求外國人按照名從主人的原則,用大明 (人) 或中國 (人)的對音來稱呼中國 (人)。

[nā])”的影響。(3) 雖然明朝的中國永樂皇帝致書波斯國王皆以“大明大皇帝”自稱,但是,波斯的有關文獻卻很多使用 Khaitay 或 Caitay (被當今多數學者錯誤回譯為“契丹”)。(4) 同樣,早期入華的葡萄牙、西班牙、意大利等國人的有關文獻雖然已經清楚記述明朝時中國自稱的國名為“大明”,中國人自稱為“大明人”,而中國的領海被國人稱為“大明海”,但是後來的多數西洋諸國文獻卻不能擺脫 cina、china 等舊稱的影響。例如,有學問而深入研究過中國歷史與現實的西方冒險家與傳教士,都能對Sina、Gathay、China、Cina、Cin等外國對中國的異稱有所研究和區分,有基本正確的瞭解和記述。同時,對中國各朝代諸如夏、商、周、秦、漢、晉、隋、唐、宋、元、明等等的自稱和通稱為“中國(Ciumquo)”或 “中華(Ciumhua)”,也都有基本正確而逐漸清楚的區分和記述。(5) 但是,同樣無改於西方諸國多數文獻仍然流行用 Sina、Gathay、China、Cina 等源自印度人對中國的蔑稱來稱中國。因此,16世紀初葡萄牙國王及最初奉命打探中國情況的葡萄牙人皆稱中國人為“Chijns”。(6) 這種情況之所以沒有受到中國人的抗議而改正,其主要原因之一,應該是由於祇有個別中國人知道這種情況並且向個別外國人作過正確而清楚的說明。而盲目自大,不諳外國人情的中國官方,並不知道外國人用“Cina”、“China”及“Chijns”、“Chins”等含有貶義之詞來蔑稱中國及中國人。(7) 故從來沒有中國官方政府權威代表正式提出要求外國人按照名從主人的原則,用大明 (人) 或中國 (人)的對音來稱呼中國 (人)。

因此,葡萄牙、西班牙、意大利等國的一些早期來華者祇有個別人能正確使用這些明朝人自稱的國名、民族名、領海名的外語譯音文字來稱之。例如,曾到過中國並於1549年被中國官兵俘獲囚禁至1553年的葡萄牙王室貴族加里奧特‧佩雷拉 (Galiote Pereira,有異譯作伯來拉),於1555年撰寫的《我所瞭解的中國》(Algumas Coisas Sabidas da China,有異譯作《中國紀事》、《中國聞見錄》)。(8)其中指出,“我們習慣把這個國家叫做China,百姓叫做 Chins”,是因為受印度人的影響。中國人並“不懂我們的意思”,“他們最後說,整個國家叫做大明(Tamen),居民叫做大明人(Tamenjins)”。(9)

葡萄牙多明我會士加斯帕爾‧ 達‧克魯斯神父 (Fr.Gaspar da Cruz,異譯作克路士) 曾於1556年到達中國廣東海岸並且到廣州住了一個多月,(10) 1569年,其名著《中國情況詳細講述專著》(Tratado em que, se contam muito por extenso as cousas da China) 在葡萄牙埃武拉市獲准印出版,並且於克魯斯去世後兩周的1570年2月20日印畢。(11) 其中與佩雷拉基本相同地指出:China“之名不是該國人民的正式名字,也不是該國本身的名字”,“這個國家的正式名字是大明(Tame)”,“該國百姓的名字是大明人(Tamgin)”。(13)顯然,克魯斯的對音不如佩雷拉的準確。

西班牙聖奧古斯丁會修士馬丁·德·拉達 (Martin de Rada) 1575年到過中國福建後撰寫了《記大明的中國事情》,把中國本朝的名稱大明對音寫作“Tabin”,將中國商人自稱本國家民族的中華對音寫作“Tunsua”。並且聲稱:“關於 China 即 Sina 的名字,我不知道葡萄牙人是怎麼得來的”。(14) 這種不求甚解的態度,比起前述兩位之說略遜一籌。

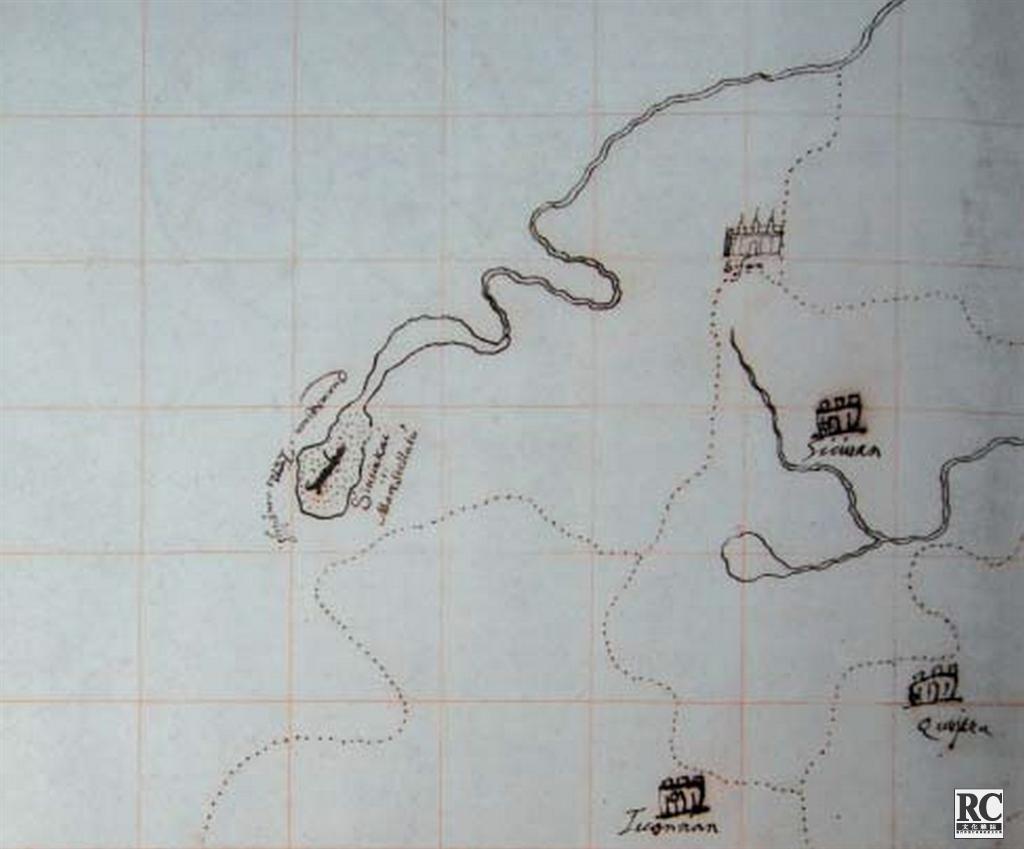

其後,西班牙人門多薩撰寫的有關中國的歷史名著中,主要沿用了拉達不求甚解之說,而且和他相同,將“大明”對音翻譯為“Tabin”、“Taybin”[譚案:閩語將聲母m讀作b,而Ta應是近於官話的“大”的對音,而Tay則為近於粵語“大”的對音。總之有關對音的差異受到不同的方言影響] 等。(15) 1602年,懂漢語而又試圖討好明朝官員及萬曆皇帝的意大利來華耶穌會傳教士利瑪竇在其所繪畫並用漢文字標註地名的〈山海輿地全圖〉將明朝的領海寫作“大明海”(見附[圖1]) 。而羅明堅 (Michele Ruggieri, 1543-1607) 比利瑪竇稍早或同時用意大利文標註地名的有關

[圖1] 利瑪竇繪畫並用漢文字標註地名的〈山海輿地全圖〉,稱中國為大明國、中國海為大明海

[圖2]羅明堅用意大利文標註地名的有關中國地圖,將明朝的中國寫作“ TAMINCVO”或“Tamincuo”“Tamin”(大明國或大明)

[ 圖3 ] 當今學者對羅明堅將明朝的中國寫作或“Tamincuo”、 “Ta min guo”、“Tamin”(大明國或大明)的說明

中國地圖,將明朝的中國寫作“TAMINCVO”或“Tamincuo”、“Tamin”(大明國或大明)。(16) (見附 [圖2] [圖3])

但是,同期純為西方人入華侵華服務繪製而用西方文字標註地名的有關地圖,則多數違背上述名從主人的對音翻譯原則,把“大明海”寫作“THE CHINIAN OCEAN”或“CHINENSIS OCEANUS”(見附 [圖4] [圖5])。還有中國著名學者韓振華指出:早期的葡萄牙地圖,經常把中國寫作“China”或“Chima”、“Chama”,中國的寫作“Cham”,中國島寫作“Chiis”。(17) 而在18世紀初清朝官方翻譯古葡文地圖時,竟然將葡文音譯的廣東“Cantao”回譯為“幹罩”或“幹豆”,把葡文所標註的中國黃岩島“Mars. de Masingaru”譯為“貓士知馬升愚洛”。其實葡文的原意是“大中國的南海”。(18) 根據韓振華的研究,筆者認為葡人初來中國時,沿用印度阿拉伯商人之習慣,稱中國、大中國為 Sin、Masin,故可以用“Masingaru(馬升愚洛)”稱大中國。葡文的“Mar”,即中文的海,閩南語常用“貓”字作“Ma(r)”的對音。葡文的Sud可簡寫作S.,意指南方。閩語可“士”作其對音。而“知”在閩語讀如“de”,則為葡文轉折詞de的對音。(19) 筆者認為,韓說基本正確,值得補充一點,就是其沒有解釋“Mars. de Masingaru”中的-garu

[圖4] 葡萄牙16世紀初的地圖所標中國為CHINA中國海為MARE SINA Re

[圖5] Lopo Homem 繪於1519年的地圖將越南或中國地區標名為 CHIS

(愚洛)。其實-garu (愚洛) 應來自古阿拉伯文的Guzra (現代發音 Djuzra 〈 梵文的 Gujra,意思為島嶼。(19) 譚案:閩南語“愚”音gu,與古阿拉伯語及梵語島嶼的首音節為準確的對音。由於閩南語等南方方言沒有r的輔音,故一般都用聲母為l-的字作r的對音。而梵文的“a”在古代的通常與o韻母的漢字對音,如 a、da 及 ma 的對音漢字為阿[ɔ:]、陀 [tɔ:] 及摩 [mɔ:]) 正如韓先生指出:屬於菲律賓的“‘貓士知無呢喏’即葡文 Mar S. de Bolinao,意即‘無呢喏的南海’。”故由此類推,“Mars. de Masingaru”譯為“貓士知馬升愚洛”的完整意思就是“大中國島嶼的南海”,就是指今天的黃岩島。如漏譯了-garu (愚洛) 的結果祇是“大中國的南海”,不可以成為黃岩島的古名。上文如此準確完整的對音翻譯的還原,可為當今針對菲律賓侵佔中國黃岩島及其海域的企圖提供有力的反證。

顯而易見,從明清至民國時期的外國人受其國家的殖民主義侵華政策的影響,故意利用中國政府的自大無知或軟弱無能,而一直使用來源及原意皆不詳的舊稱或蔑稱諸如 China、Sina、Catay 等來稱中國,實際是在對中國的命名權的侵犯同時進行對中國領土和領海的侵犯。由於明清時期西洋人所用 China、Sina 等詞並無承認中國、大明、中華這些美好的國族名稱之意,故此,應該用對音回譯為漢語“支那”等以存其原來居心不良的音義。例如,《澳門記略‧澳番篇‧澳譯》載明清時期的澳門葡萄牙人稱中國人(唐人)為“之那”,就是一大史證。當然,其時的中國官民以“番鬼”之類的貶詞稱呼葡萄牙等西方各國之人,而且在英國的國名加上“犬”旁,乃將其視為禽獸之國。因此,西洋人用支那來蔑稱中國,也可以說是互相蔑視而互相抵消了。至後來這類強加已經成為似乎是“積重難返”的外語習慣,尤其是清末以後,中國的官民雖然日益瞭解外國對有關命名權侵犯的情況及其危害,但是已經既無暇亦無力顧及外國對有關命名權侵犯的問題了,因為更嚴重的問題是要應付列強對中國的實際侵略所造成的國家民族滅亡的空前危機。而且,中國已經被迫放棄了原來對西洋各國的非人類的醜稱,那麼就祇剩下外國人強加於中國的蔑稱單方面繼續存在。而且隨着世界文明的不斷發展,各國互相尊重的原則獲得公認和普遍實行,這種對中國含有貶義的舊名之繼續使用,就日益顯得對中國極為不公平了。

清末民初國人對China (支那) 之錯誤採用及其後遺症

如上所述,直至明清時期的中國官民大多拒絕外人強加的 China (支那) 國及 China (支那)人之稱。但是,被外國人操控印製的清末郵票,已經將“大清國郵政”譯為“Chinese Imperial Post”。(21) 清末民初的一些維新及革命的鼓吹者如梁啟超、章太炎、宋教仁等人的刊物與論著,因為反清而拒絕使用當時的中國國號“清國”人自稱,加上經常醉心於佛學的研究,受到漢文佛典常用“支那”稱中國之影響,同時受到其在流亡或留學日本期間日本民間慣用日語漢字“支那”稱中國之影響,便頗有“阿Q”精神地用中文自稱為“支那 (人)”,以致形成了普遍主動將中國、中華與 China (支那) 對譯的荒唐局面。至於革命黨的最高領袖孫中山,因為自青年時便在香港、美國等地接受了英語教育,後來多年流亡日本領導革命,也未能免俗地將中國、中華與 China (支那)對譯,甚至以“支那 (人)”自稱。(22) 以至其後來領導推翻清朝建立的中華民國,竟然正式主動地採用英文“China”或法文“Chinoise”為國名的“ 中華” 的對譯詞。將“ 中華民國” 譯為英文“(the) Republic of China”,寫在民國的郵票、明信片和民國前後的鈔票錢幣上。(23) (見附 [圖6][圖7])這就是孟子所謂“人必自侮,然後人侮之”(24)的近代例子。至其後,雖然“北洋政府要求使用‘中華民國’代替‘支那共和國’的名稱,但日本祇承諾在中文文本中使用中華民國,而在日文文本中保留‘支那共和國’字樣。”“1919年五四运动之际,一些中国愛國志士上書政府,要求日本不得使用‘支那’或‘支那共和國’的說法,中國政府與日方交涉未果。然而著名詩人聞一多亦曾在其1925年詩歌〈我是中國人〉中自稱‘我是中國人,我是支那人’。”“1932年日本官方在中華民國政府的要求之下,改以‘中華民

[圖6] 孫中山設計的開國紀念郵票用法文的“Chinoise(支那)”

[圖7] 民國開國紀念銀幣用英文“China(支那)”

國’代替支那在官方文書的稱呼,但民間報刊仍稱中國為‘支那’。”“1946年,在日本於第二次世界大戰投降後,中國以戰勝國身份派遣代表團進駐東京。應中國代表團的要求,盟國最高司令部政治顧問團對‘支那’稱謂進行了調查,並確認 ‘支那’稱謂含有蔑意。日本政府接受中華民國政府的要求,並於1946年6月責令日本外務省不要再使用‘支那’稱呼中國。根據這一指示,日本外務省迅速於昭和二十一年(1946)向全國發出〈關於迴避使用支那稱呼之事宜〉(日語:支那ノ呼稱ヲ避ケルコトニ関スル件)的通告,通令全國官民,媒體、教科書、公文、公務員禁止使用‘支那’,明定對中華民國統治之下的國民稱呼全面改以中華民國人、中國人、民國人、華人。此後‘支那’這個詞完全從日本政府的公文、教科書、報刊雜誌中消失。”(25) 由此可見,要維護中國國名之正名與尊嚴,光是民國時期已經對日本政府進行過幾十年多次反復的交涉,才借抗戰勝利日本投降之機獲得完全的解決。但是,民國政府的大多數官民人等卻完全忽略了與日語漢字“支那”具有同樣性質的“Cina”、“China”、“Sina”等西洋文字的惡劣影響,因此沒有自己率先改正這些用詞並且要求西洋各國政府作相應的改正。其後遺症就是至今“China”仍然保留在中華人民共和國的國名英譯中,“China”等詞仍然被中外人士用於與中(華)國的對譯,而未能按照名從主人的原則,將其“中華”譯作“Zhonghua”,並且將其簡稱的“中國”譯作“Zhongguo”。這種情況更導致了當今的國人之思想非常混亂,對於 China (支那) 一詞的來源及其含義之是非褒貶等問題眾說紛紜,莫衷一是。(26) 而用 China (支那)等詞對譯“中華”與“中國”已經成了習以為常之事。從而使得當今日本國經常有人趁機違法地堅持繼續用“支那(人)”來侮稱中國 (人)了。(27)

為了徹底清除歷史上的外國強加於中國的異稱、舊稱、蔑稱對中國的命名權的侵犯以及對其國名、領海及領土名稱所製造的混亂,筆者認為現今日益強大的中國政府和人民應該同心同德,盡快採取有效措施,改正明清以及民國政府因自大無知轉為自卑喪權而長期坐視外國人亂用異稱、舊稱、蔑稱不理的歷史堆積遺留的巨大錯誤,莊嚴宣告當今的國名全稱為中華人民共和國,可以和歷代一樣簡稱為中國。一定要讓全世界都清楚知道,我們的名字叫“中華人民共和國”,簡稱“中國”,不叫“支那”。“中華”與“中國”的對音翻譯統一為“Zhonghua”與“Zhongguo”,中國的領海就叫“中國海”,不叫“支那海”。所有中國和外國或聯合國的官方文件都必須遵照名從主人的原則,用普通話的漢語拼音轉寫為 Zhongguo Sea。(28) 因為在目前國際通行的地名中外對譯的標準化原則,是聯合國地名標準化會議應中國政府的要求和世界發展潮流的需要,而決定採用的“單一羅馬化” (Single Romanization) 的地名國際標準化原則,也就是“名從主人,按形轉寫”的原則。(29) 具體就中國地名的外文對譯而言,就是要以中國目前某地名的普通話拼音的書寫形式及音讀,來統一作為外文對譯的形音標準。1977年8月,聯合國第三屆國際地名標準化會議以43票贊成、1票反對、4票棄權的壓倒多數,通過了採用漢語拼音作為中國地名羅馬字母拼法的國際標準。(30) 到了“1978年10月,中華人民共和國國務院發出文件,批轉了中國文字改革委員會、外文部、國家測繪總局、中國地名委員會《關於改用漢語拼音方案作為我國人名地名羅馬字母拼寫法統一規範的報告》。同年12月,中國外交部通報各國駐我國的外交代表機構,決定從1979年1月1日起,中國政府的外交檔譯文將改用漢語拼音作為中國人名地名羅馬字母拼寫法的統一規範。從那時至今,採用漢語拼音作為拼寫中國地名的國際標準,已經獲得了全世界的公認和實施。”(31) 所以,筆者認為當務之急,首先是中國官方出版物的外文版,要帶頭使用這種合符中國地名法規及聯合國地名標準化法規的外語譯名。(32) 如果連中國的國名都不能依法定標準統一翻譯為 Zhongguo,任由 Cina、China、Sina、Catay、支那等舊稱或蔑稱繼續濫用,則其他地名諸如澳門、香港、臺灣、釣魚島、黃岩島等舉世觸目的地名標準化也就難以在國內外統一推行了。國家民族之團結統一與自強不息,必須從自尊自重的國家之統一標準正名在本國和全世界各國的普及做起。

“Tamang”、“Tamão”等詞含義及其最初所指之地新證

至於葡萄牙人最初登陸的廣東珠江口的海島被稱為“Tamang”(有“Tamã”、“Tamão”、“Taman”、“Tamam”、“Tamou” 、“Tamu” 等異寫),究竟在哪裡?目前眾說紛紜,成為澳門史研究之一大懸案。例如,早期的澳門史家瑞典人龍思泰認為是指位於西江口屬於當時的新寧縣(今臺山市)的上川島,而當今學者多以為指當時屬於東莞縣(今屬香港)的屯門。(33)而當今有的翻譯家,竟然把 Tamão 的另一種異寫 Tambo 島回譯為不知所謂的“坦博島”。(34) 其實該詞以“Ta”為大的對音,“mbo”為 mbin 的異寫,是閩語“明”的對音訛轉。

筆者認為,Tamang 等詞的“Ta”這個音節, 顯然與“ 屯門” 的“ 屯” 音對不上。而且東莞的“屯門”是連接大陸的半島而非獨立的海島, 也顯然與具有“Tamang” 等異名的海島不合。當然,“上川島”雖然是海島,但是其名與“Tamang” 等外文名稱並無對音關係。這可能是有些學者捨棄上川島而另找對音接近“Tamang”等外文名稱的海島的原因。因此,筆者認為,Tamang、Tamão、Taman等詞不是某一個島名的對音,而是當時中國的國號“大明”的對音 Tabin、Taybin 、Tamen、Tamin 等各種異寫的另一異寫。正如初來中國的西洋人習慣將廣東省的省名作為其省會廣州之名。也有不少文獻記載各省的省會之稱即該省之名,或倒過來說,某省之名就是其省會之稱。(35) 甚至連首都北京也用國號 Taybin (大明) 稱之。(36)而著名的法國漢學家伯希和則倒過來把西洋人的這種錯誤習慣說成是亞洲人的習慣:“亞洲人的習慣,常將都城與國名混而為一。”(37) 因此,對於其最早來到中國“大明”的珠江口登陸之島,也用中國的國號稱之為“大明 (對音為Tamang、Tamão、Taybin、Tamen 等)”之島,也是順理成章之事。這和今人祇到過外國某一地方,就宣稱到過該國的情理相同。因此,由於從西江口的上川島,到東江口的屯門半島,整個珠江口的很多島嶼都曾經有葡萄牙人登陸,故都有機會曾被稱為“大明 (Tamang)”之島 (或之地)。目前需要確定的,是被稱為第一個來華的葡萄牙人歐維士(葡萄牙語:Jorge Álvares,有異譯為歐華利、區華利、歐維治或阿爾發勒斯等,?-1521年),其於1513年 (或說為1514年、1515年) 所到之 Tamão 島並且樹立“發現”石刻柱石之處,是在臺山的上川島抑或東莞的屯門乃至其他地方。筆者反覆比較研究有關資料及歷來學者的各種異說,認為歐維士雕刻和豎立“發現”紀念柱石之處應在上川島。由於問題十分複雜,而前人之研究卻大多祇用一種證據,甚至任意在珠江口找一今音與 Tamão 相近之島指為明朝葡人初登立石之 Tamão,導致眾說紛紜、治絲益棼之困局,故有必要運用五重證據法,再作更為深入的新研究考辨如下:

一、黃薇《Tamão上川說新證 —— 關於上川島新發現“石筍”的考察》,糾正了其師湯開建及金國平之一些新的誤說,認為歐維士所豎立 “發現”石刻柱石之處的Tamão不在今屬香港的屯門、大嶼山的東涌 [譚案:“湧”應為“涌”,粵語此字繁簡相同,音作cung1,下同不註],而在上川島。其證據是現在尚存於上川島的一根當地人俗稱為“ 石筍” 的東西,是“在上川島中部有一根奇特的石柱”,“ 很可能就是葡萄牙人初來華時立下的發現碑”(38) 。( 見附 [圖8] - [ 圖9] )特別是其對金國平之說的矛盾混亂批評切中其弊,有必要轉錄如下:

近年澳門史專家金國平先生積十餘年之功,潛心發掘第一手史料。金氏本人雖主張Tamão在今大嶼山的東湧 (譚案:應為“涌”),然在編譯《澳門西方澳門史料選萃(15-16世紀)》一書時對Tamão(或 Tumon、Tamou)翻譯以及註釋中卻有諸多自相矛盾之處。例如,該書在第99頁註釋將Tamão(或Tumon、Tamou)解釋為“指葡語文獻中的貿易島,實際泊地是東涌。”接着,在第112頁註釋中將貿易島定為大嶼山,然在該書第285頁中,又將貿易島定為上川島;此外,該書在翻譯 Tamão(或 Tumon、Tamou)一地時有

[圖8] 2015年春筆者在上川島調研之照左:筆者與“葡王柱”合照

[圖9] 2015年春筆者在上川島調研之照左:上川島政府為“葡王柱”新立的木帆船型的說明牌

諸多迴避之處,其中在若昂‧德‧巴斯羅《亞洲史——旬年史之三》一節最為明顯,可見葡語文獻對 Tamão 的記載是模糊不定的。(39)

筆者認為,金氏之說的確非常矛盾混亂。除了王薇上述所批評的,還有該書第138頁 (註3) 將貿易島定為大嶼山,而其下文(註4)將貿易島的港口定為東涌。其後在第42-43頁既將 Tamão 註譯為東涌,又將 Tonquion 島譯為東涌。這就使得東涌由大嶼山的“港口”或“實際泊地”之名變成了整個海島之名了,顯然與其同時主張 Tamão 是指整個大嶼山海島之稱是矛盾的。

此外,其更明顯違背實際的情況就是,該書第43頁將位於其所認為的“澳門”東南方向4里格的大強盜島 (A Ilha grand de los Ladroins) 註釋為老萬山。而將老萬山往北半里格的一個長形的島嶼,再向東南方向行駛10里格處為“東涌島”。實際上東涌並非一個海島,祇是大嶼山海島之西北邊的一個地名。無論對澳門還是老萬山的位置而言,都是位於其東北方。故按照有關資料的路徑所述,從澳門和老萬山往北再向東南方向是不可能行駛到所謂“東涌島”。(見附 [圖10])

還有,該書第285頁將“廣東貿易島”註釋為上川島。這與其前述將“貿易島”註釋為大嶼山又是一大矛盾。筆者認為應以上川島說為正。而其在接着的第286頁將顯然是在上川島附近的“porto de Lamtao”誤定為大嶼山港,而其譯文後來卻說“這個大嶼山港位於20.67O處”,可證其所定大嶼山港之說實在大謬。因為香港地區(包括香港島、九龍、新界地區)位於北緯22.9O至22.37O ,東經113.52O至114.30O ”。(40) 而澳門位於22.06O至22.13O ,東經113.31O至113.35O。上川島的中心點為北緯21.41O,東經112.46O。(41) 因此,從該港位於20.67O處來看,“porto de Lamtao”決不可能位於大嶼山,而應位於其西南方距香港、澳門分別為87海里和56海里的西江口的上川島南面附近,是該處南頭寨管轄的一個港灣,可以譯為南頭港。

二、北京大學教授林梅村充分肯定和補證了黃薇的觀點,指出:“歐維士首航中國登陸的荒島,葡萄牙人稱 Tamão,《明史》作‘屯門’或‘大澳’。問題是,廣東珠江口在明代有許多島嶼皆稱‘屯門’。那麼,歐維士登陸的荒島在甚麼地方呢?考古發現表明,這個島嶼就在廣東臺山市的上川島。”(42)“2009年9月,我們到上川島石筍村考察歐維士‘發現碑’。此碑現存高度從地表至碑頂約1.85米。碑首可能在正德十六年被汪鋐手下士兵砸毀,如果加上碑首,全碑高達2.4米,與葡萄牙人在其他地方豎立的‘發現碑’相同。”從而進一步運用上川島考古出土大量正德年間的外銷青花瓷以及地圖資料有關各地點的里程研究,完全否定了金國平等人主張的 Tamão、Hu Cham 等名所指為東莞的東涌、葵涌等地之說。(43) 其後,《江門日報》發文介紹了黃薇與林梅村的發現與觀點,指出:“據黃微、黃清華勘察,石柱的質地是粗粒淡紅帶微紫色的花崗岩石質本體,和當地及附近沿海地區淡紅帶微黑的石質相比,應該是兩種不同的異處地球生成物。”“林梅村教授也曾三次前來上川島考古,發現這種石質材料的石柱存在於非洲和印度,應該是他尋找的葡萄牙人在中國樹立的作為象徵意義的實物。”該文還根據現存本地民間的廣東臺山上川房《甘氏族譜》“記載着,‘甘氏’一族在明隆慶時(這時海禁已正式解除)從內陸搬入下川,後來又定居上川。如果建村時‘石筍’即存在,據此可以推斷,明隆慶年間 (1567-1572年)‘石筍’已經存在了。”(44)

三、新近編成而實際出版發行於2010年的《澳門編年史》雖然已經掌握並且在註文中羅列了包括龍思泰、徐薩斯、藤田豐八、湯開建、金國平等人與黃薇在內的新舊各說,卻採納了金氏之說,稱歐維士“在廣東近旁東涌 (Tamão) 島立上一塊葡萄牙王國紀念碑,即一塊刻有葡萄牙國徽的石柱或石碑”(45)。這裡不但把 Tamão 誤譯為東涌,還

[圖10] 珠江口地圖表明東涌祇是大嶼山海島之西北邊的一個地名,無論對澳門還是老萬山的位置而言都位於其東北方。

把外文的廣州誤譯作“廣東”,使得 Tamão 不是在廣東省內的海島,而成了“在廣東近旁”的海島。其下文還引金氏的《西力東漸:中葡早期接觸追昔》第127頁說:“[⋯⋯] 抵達東涌,即貿易島。”(46) 而實際上原文是“[⋯⋯] 抵達Tumon,即貿易島。”(47) 其下文接着又說: “《東方誌》稱,從廣州來馬六甲方向,距該城30里格處有一些島嶼。[⋯⋯] 東涌距廣州20里格。[⋯⋯] 暹羅平底帆船則下碇葵涌 (Hu Cham) 港,較之暹羅人的港口,葡萄牙人的港口距中國更近3里格。”正如前引林梅村之說表明,金國平等人顯然把距離廣州30里格與20里格的兩個地方混為一談了。總之,他們是在完全缺乏考古與文獻等多重證據結合的科學論證的情況下,單憑對一些葡語文獻並不準確的地名的近似對音,就推出一些新的臆測之說,造成頗大的混亂與誤導。《澳門編年史》的有關錯誤記載,就是其中較新較大的案例。

據《葡萄牙通史》有如下記載:

[⋯⋯] 在此期間的1513年,一個叫做若熱‧阿瓦勒斯 (Jorge Álvares) 的葡萄牙人在馬六甲搞到了一艘中國帆船和幾名嚮導,隻身一人來到了廣東,在一處海灘上搭起了一個窩棚,供前往黃海或日本海的葡萄牙商船落腳。這個窩棚的具體位置無從可考,但是這位若熱的確是到達中國的第一個葡萄牙人。後來他隨便找了根石柱,在上面刻了五個盾牌,豎在他的窩棚旁邊,表示這個地方屬於葡萄牙。他的所作所為因此出了名。著名的耶穌會會士沙勿略神父為了進入中國也曾經在這個窩棚裡暫住過。不幸的是神父在此身染瘧疾,未能深入中國便與世長辭了。不久以後若熱也由於海盜的襲擊而喪命。(48)

眾所周知,沙勿略神父是在上川島居住並且去世的。這是歐維士 (阿瓦勒斯) 的窩棚及發現碑石柱在上川島的另一證據。如前所述,龍思泰的名著 An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China; and of the Roman Catholic Church and Mission in China & Description of the City of Canton 對葡萄牙人最初登陸的廣東珠江口的海島的地點作過非常正確的記述,但是,吳義雄等人譯註該書為《早期澳門史》的第2-3頁卻作了錯誤的校註,把其地由西江口的上川島改為東江口的半島屯門。其後又在第8頁的校註說:“Tamao 所指為屯門或上川島,應視時間或上下行文而定。”可見其並未全部誤斷。故在第10頁校註說:“上川港原文作Tamão,上川島作San-shan,此處應作上川島的港口。”至黃鴻釗等譯葡萄牙人徐薩斯《歷史上的澳門》,雖然受金國平的錯誤指導而將 Tamão錯譯為屯門,但是卻不能改變原著稱其實際位於西江口的上川島的事實。因此,其譯文頗為矛盾混亂地說:“[⋯⋯]葡萄牙人駕駛平底帆船從滿剌加出發,進行了兩次著名的‘試探性’航行。於1515年在屯門豎立了一塊石碑,上面刻着葡萄牙國徽。[⋯⋯] 當時廣東與滿剌加的貿易集中於後下川的屯門澳(那霧港),毗鄰上川島 (通常被稱為聖若翰島)。”(49) 金國平原來承認自己對 Hu Cham 港的“漢語名稱及位置,至今無確切考證”,但是同時卻認為下川 (Hau Chuan) 島說是由於“對 Hucham 的誤讀造成的”。“Hucham 音近 Hau Chuan,於是產生了下川說。”(50) 而何高濟對皮列士《東方誌》所作的新譯本雖然也否定上川島說,而將 PuloTumon (異寫有Tamon、Tamao、Tamão等)考訂為屯門“是寶安縣南一個島名;並且有一個古代叫做屯門的軍事據點,在明代叫做南頭”,並且將 Hucham 港翻譯為濠鏡港。(51) 足見 Tamão 所在地的各種錯亂異見,導致了 Hucham 等地的各種錯亂異見。由於從馬六甲來廣州是先到達西江口上川島,然後再到達其東北方58海里和87海里的澳門地區和香港地區,約有20里格和27里格之遙。故《東方誌》所說的“從廣州來馬六甲方向,距該城30里格處有一些島嶼”應是西江口的上川島等島嶼。如果繞道從東江口出,則即使其後文所說的距離廣州20里格的島嶼是在東江口的香港地區或澳門地區,都要比往西江口去馬六甲多走10-17里格。這是任何航海家都不會選擇的航路。何況當時澳門並沒有成為葡萄牙人的居留地或貿易地,香港就更談不上。

而金氏後來宣稱“成功考證出 Tamão 實際是東涌”的“西方澳門學者未充分利用的”一些航海資料”(52),其實同樣證明了 Tamão 是位於上川島。其誤解亦在於其完全忽略了有關資料所標示的緯度及方位、里程等情況。於是,就有如此錯誤的翻譯說:“這個大嶼山港位於20.67O處,從此距廣州城約30里格。”(53) 這個緯度及與廣州城的距離較為接近上川島與大嶼山較遠。例如,其在後文的另一資料的正確翻譯說:“航行至21度半處,你們會來到上川。”(54) 由此可見,其上文所謂“成功考證出 Tamão 實際是東涌”之錯誤結論,就是先將位於20.67O 處的 porto de Lamtao (南頭港) 錯誤譯解為東江口的大嶼山港,再作進一步的錯誤推論得出來的。

再論“Macau”等偽名的來源真相及澳門的外語正名的恢復

早在1998年,筆者已經發文探討“Macau”等偽名的來源真相及澳門的外語正名的恢復問題。(55) 其中引用了大量西方古地圖證明“Macau”等偽名最初並不指今澳門地區。(56)從而作出如下總結:

[⋯⋯] 西方有關古航海圖、地圖最初所標示的 Macao 或 Macau 島,都是指當時的整個香山縣,可見其得名應與整個香山澳有關,而與葡人後來才入住的澳門半島無關。西文 Macao 一詞的名實範圍的真實歷史演變的源流過程是:(1) 最先有緬甸白古附近的 Macao,然後再有中國珠江口的 Macao;(2) 在中國的 Macao 是首先有作為整個香山澳之稱的,再由包括香山縣的 Macao 的大島向其南端的澳門半島部分轉移收縮,最後又由澳門半島向氹仔、路環兩海島擴張。由此可以清楚看出,說 Macao 一名源自澳門半島南端的媽閣廟所奉祀的阿媽神,是由阿媽港 (Amacao) → 媽港 (Macao) 之類的方式演變出來的等說法,是完全違背了這一真實的歷史過程的。(57)

筆者還引述著名的法國漢學權威伯希和的觀點:

[⋯⋯] 伯希和在〈澳門之起源〉首先指出: 西文 Macao 有時被寫作 Amaquan、Amacano、Amacao 等,“相傳的解說以為是阿媽澳之對音,此說可以上溯至利瑪竇時代,可是在音韻方面似乎可異,因為此澳字之ng-聲母在粵音中甚微,竟可說不存在。例如閩南之南澳讀若Namoa,澳門北之崎 (譚按:當作淇)澳讀若 Keeow,皆無證明由 ng- 轉為 k- 聲之理由。”其後伯希和對一些相傳是1555年寫於澳門的信作了否定性的考證。首先是“上題一五五年三月作於 Macao” 的巴萊多的信,被證明為“實作於滿剌加”。其次證明:“平鐸(即平托)在一五五五年十一月二十日作書之地,顯是浪白,抄本後題 Ama Cuao 必是抄者誤識或誤改原寫浪白地名所致;至若所謂滿剌加即 Macau 之題識,更無價值。假定平鐸已識澳門,絕不致在 Pergrinaçãu 中無一言及之,亦不致謂澳門之建設在他經行以後。”其三是證明:被後人轉抄題為作於廣州、寫於中國之 Machuon 港、寫於 Machuan、寫於 Machuam、寫於中國海港 Macau 等的同一封巴萊多寫於1555年11月23日或21日的信,其“作書之中國海港祇能為浪白也。”(58)

筆者最後引述聞一多的〈七子之歌〉,主張對 Macao、Macau 等詞“要照‘名從主人’的原則改譯。(59)

此後,為深入探討有關問題,與各種異見商榷,筆者陸續發表了〈濠鏡澳、澳門與 Macao 等的名實源流考辨〉(1999)、〈“Macao”在中國的變遷及明清對澳門地區的管治史探真〉(2001)、〈對伯希和“ Macao 說”誤譯誤批的解析〉(2004)、〈澳葡殖民者對澳門命名權的侵犯及傳教士對中國的妖魔化略析 ── 兼評“澳門與媽祖信仰早期在西方世界的傳播”的怪論〉(2005) 等一系列論文。(60) 最近,又撰寫了〈明清天妃 (后) 與媽祖信仰的名實演變及有關研究述評 —— 以糾正澳門的偽名及有關假史偽說為中心〉(61),其中針對時賢提出所謂 Macao 得名於海盜“阿媽等賊”信仰的“阿媽”神之說,提出如下商榷之見:

如果說,所謂濠鏡嶴 (澳門) 早期被信奉“阿媽”女神的海盜盤踞是事實,而最早在澳門半島以海盜的方式非法建立神壇房屋進行宗教崇拜活動的又是葡萄牙等國侵華海盜商人及傳教士,加上此說又祇見於葡萄牙等外國人的記述,那就很可能是中國人將葡萄牙等西洋人信奉的外表服裝中國化的“聖母”與天妃混淆,而誤稱為“阿媽”女神。例如,今路環的天主教聖方濟各堂有一幅聖母一手抱聖嬰耶穌,一手拿十字架的畫像,由於服裝聖母完全與民間繪製明代的媽祖像相似,而且畫中題字為“為我等祈天后聖母”。故很容易被誤認為是媽祖像。因此,不排除該地有暗藏的葡萄牙海盜既信奉聖母的“阿媽”女神,又為非作歹的情況。當時中國人把葡萄牙人信奉的“聖母”教堂誤作“天妃宮”,這也是有歷史文獻記載,而且曾被湯開建教授的前期論著確認之例。(62)而且,明清時期澳葡頭目中就有“紅棍官二等,曰大紅棍,曰二紅棍。”趙春晨教授註釋說:“澳葡的員警和監獄看守通常拿紅棍,故中國人將其以及司法人員皆呼為紅棍官。”姑勿論其註釋是否完全準確,但是有一點可以肯定,清乾隆以前華人對澳葡頭目及司法人員的俗稱,與前述三合會的頭目之一的“紅棍”相同。由此可見,其在中國人心目中的形象就是和黑社會的盜賊頭目十分相似。因此,〈報效始末疏〉之說是要借明朝行將滅亡之機,以“賊喊捉賊”方式來篡改歷史,訛騙崇禎皇帝,以使其霸佔澳門的圖謀得到皇帝認可而合法化。總而言之,堅持把所謂來自海盜的“阿媽”之名作為濠鏡澳以及後來的澳門的葡語正式名稱的來源,乃葡萄牙侵略者的長期陰謀策略。不可不給以徹底揭破。對於湯開建教授首先提出的“當時日本人亦稱澳門為‘阿媽港’,亦當為葡人所稱 Amacauo 或 Amaquo 的譯音”之說,雖然其現在放棄了,筆者卻從中得到啓發,認識到這證明與葡萄牙人懷有同樣侵略野心並曾與之合作侵華的日本海盜,較早認同“阿媽港”之名並將它傳到日本。經反覆研究有關中外文獻資料,以及今人的各種研究成果,對自己原來的看法也作進一步的完善。目前,筆者認為:葡語的“Ama (阿媽)”女神的原始真身及詞源應是葡萄牙海盜商人的天主教聖母瑪利亞而非中國的“娘媽 (媽祖)”,後來葡萄牙人長期將此真身和真正的“Ama (阿媽)”詞源隱匿,而將有關詞源訛說為中國海盜的“阿媽”乃至福建民間的“娘媽 (媽祖)”,純屬為了方便進行宗教和領土的侵略而矇騙中國人。

這裡可以補充一點新證據,所謂“當時日本人亦稱澳門為‘阿媽港’”,並非來自“葡人所稱 Amacauo 或 Amaquo 的譯音”。因為早期的日本人並不懂葡文,絕對不會將葡人所稱 Amacauo 或 Amaquo 用對音翻譯為“阿媽港”。日本人所用的“阿 (亞) 媽港”一詞,應該直接來源於早期竊據上川島的葡萄牙海盜的偽政府與日本政府往來的漢字書信。從當時至明萬曆年間的葡萄牙人多以偽政府的偽號“天川港知府事”的官員及其派遣人員的名義致信日本王或政府官員,而日本國的記事或回信則多稱天川港為“阿 (亞)媽港”。(63)筆者認為,所謂“天川港”實際就是上川港。因為 “天”字的主要意義之一,就是上。例如,著名的古樂府詩歌〈上邪〉的“上,指天”。(64) 而且日本人近藤守重據葡日古文獻於19世紀初編成的《阿媽港紀略(稿)》記載近藤守重說:

亞媽港 (天川、天河、碼) 乃廣東南香山縣近海海岸之小島 [⋯⋯] 乃北緯二十一度餘之地也。此地雖屬支那,但西曆1517年 (本朝大永五年) 葡萄牙人 (赫爾特南多,一人名海特萊約安拉) 首次舶來居住之後 [⋯⋯] (65)

看來,這裡的天川港不但與上川港的名字脗合,而且與上川港的緯度脗合,卻與澳門的緯度約有一度之差。由此可見,早期的上川島(港)先於澳門(港)而有葡萄牙人所加名稱之碼、亞媽(港)等漢語寫法。因此,再回過頭看在1555年11月20日平托顯然是寫於上川島的信,卻記為寫於 “Ama Cuao”,也就不足為怪了。前引伯希和之文將其還原為浪白澳,可以說是雖不中而不遠。現在看來,“Ama Cuao” 正是漢語 “亞媽港”的葡語對音。其時葡萄牙人尚未入居澳門,澳門不可能有亞媽港 (Ama Cuao) 之稱。而其時亞媽港 (Ama Cuao) 有碼 (Macao)、天川港、上川港等異名,後來隨着葡萄牙人於1557年移居澳門半島,才逐漸將亞媽港 (Ama Cuao)、Amacao、Macao 等名轉移到澳門半島。並且隨着葡萄牙人的居住貿易點在上川島的迅速沒落湮滅,同時在澳門半島的迅速興起發展,亞媽港 (Ama Cuao)、Amacao、Macao 等名曾為上川島所有便逐漸不為人知了,從而造成了有關名字歷來為澳門專有的誤會。

再看,上引近藤守重所說的“西曆1517年(本朝大永五年)葡萄牙人(赫爾特南多,一人名海特萊約安拉。[譚案:即 Fernão Peres d’Andrade,今多譯作費爾南‧佩雷斯‧安德拉德]。首次舶來居住”之地,從來無人說是在澳門。故此,筆者認為在上川島與屯門這兩種主要的異說中,仍然應按照其名稱、緯度及其他考古出土的文物資料等多重證據之互相參證分析,確定其位於上川島。

餘 論

綜上所述,可知以往外國人強加於中國之偽國名、地名甚多,不但對中國的命名權造成了嚴重的侵害,而且給歷史學術研究造成極大的障礙與混亂。釐清有關偽名的源流及其在歷史與現實的危害,為國人提供正名之理據,資治之通鑒,乃我輩歷史研究者責無旁貸的一項重要工作。欲除數百年的累積流弊,任重道遠。尤其是 China、Hongkong、Macau 這三個涉及中國國名及香港、澳門兩個特別行政區名的外語偽名之糾正,以恢復其外語正名之 Zhongguo (或Zhonghua)、Xianggang、Aomen,就必須將問題的來龍去脈研究得一清二楚,以求取全國官民的最大共識,才能徹底完成。限於時間與能力,暫論至此。惟願拙文,能做引玉之磚。方家賜教,無任歡迎。

(2013年11月15日稿 / 2016年1月補訂)

【補記】最近有兩則實行名從主人的消息令人鼓舞,特記錄如下以供參考。

1) 澳門政府下令澳門全體公務員在公文中將橫琴島翻譯為葡文時,不能再用澳葡強加的葡文名,要統一改用漢語拼音的標準轉寫Heng qin。

2) 中新社雅加達2014年3月19日電(記者 顧時宏)據當地媒體報導,印尼總統蘇西洛日前簽署2014年第12號總統決定書,正式廢除1967年第6號通告,把“支那”(cina)改稱“中華”。

1967年第6號通告是印尼前總統蘇哈多時代的產物,該通告把對中國和中國人、華人的稱呼由 TIONGKOK 和 TIONGHOA 改成 cina (支那),包含對中國與華人的國格與人格的歧視與侮辱。蘇西洛總統在決定書中提到,把“中華”改為“支那”已使華裔公民在社交上受到歧視性影響。使用“支那”術語也被認為是違背憲法精神,因為印尼民族創始人在1945年憲法第26條中已選擇使用“中華”術語。這些歷史因素成為蘇西洛總統廢除1967年第6號通告的思考基礎。蘇西洛簽署的決定書還規定,今後在政府機構不可再使用“支那”術語,而應使用“中華”術語。印尼政府也同時規定,把“中國人民共和國” (Republik Rakyat China) 的稱呼改為“中華人民共和國”(Republik Rakyat Tiongkok)。許多華裔人士對此表示,四十年來對中國和華人帶有歧視的不公正稱呼將一去不復還了,這是印尼政府和人民對中國友好情誼的體現,這一決策將使印尼2000萬華人同胞歡欣鼓舞,是印尼民主政治進步的重要體現。(引自http://money.163.com/14/0319/14/9NN6I8E100254TI5.html,原標題:印尼印尼總統穌西洛簽署决定書廢止“支那”稱呼)

【註】

(1) 見 http://www.okcz.com/rzy/jiedu-01-12.asp 所載姜伯勤〈中流自在心 —— 讀《饒宗頤二十世紀學術文集》〉(2013-11-14引)。饒公本人關於其所提出的三重證據法及五重證據法之論,見饒宗頤《饒宗頤二十世紀學術文集》 卷一,頁8,頁15-18,臺北:新文豐出版公司,2003年。

(2) 見《論語‧ 子路第十三》。

(3) 參考譚世寶〈關於“China”、“Cina”等西文的中國名稱的源流探討〉、〈《利瑪竇“中國傳教史”》 譯本的一些問題考辨〉,譚世寶:《澳門歷史文化探真》頁418-440、頁441-457,北京:中華書局,2006年。

(4) [法] 阿里‧馬扎海里 (Aly Mazahéri) 著、耿昇譯《絲綢之路 —— 中國—波斯文化交流史》,北京:中華書局,1993年,頁28-29,頁1。

(5) [意] 利瑪竇 (Matteo Ricci, 1552-1610) 著、[比]金尼閣 (Nicolas Trigault, 1577-1629) 編、[美] 加萊格爾(Louis J.Gallagher,1885-1972)英譯、何高濟等中譯《利瑪竇中國劄記》(金尼閣編:De Christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Jesu,加萊格爾英譯 China in the Sixteenth Century: The Journals of Matthew Ricci,1583-1610),北京:中華書局,1983年,頁3-6。

(6) 張天澤著,姚楠、錢江譯《中葡早期通商史》(Sino-Portuguese Trade From 1514-1644: A Synthesis of Portuguese and Chinese Sources),香港:中華書局,1988年,頁36、頁48。

(7) [西]門多薩 (J. G. de Mendoza, 1545-1618) 著,何高濟譯《中華大帝國史》(The History of the great and the Mighty Kingdom of China and the Situation Thereof),北京:中華書局,1998年,頁40。以及同上《利瑪竇中國劄記》頁5。

(8)簡介及譯名載《文化雜誌》31期51-55頁,澳門文化司署,1997年夏季;吳孟雪、曾麗雅:《明代歐洲漢學史》,北京:東方出版社,2000年,頁19。

(9) [英] C.R. 博克舍 (C.R. Boxer) 編注,何高濟譯《十六世紀中國南部行記》,北京:中華書局,1990年,頁18-19。

(10) 同上《文化雜誌》31期頁73。

(11) 洛瑞羅 (Rui Manuel Loureiro) 關於此書(葡中文書名刪改為 Tratado das Coisas da China《中國概況》)簡介,見同上《文化雜誌》中文版31期,頁71-73。以及其所附的該書封面寫有“1569”年。另據澳門海事博物館1996年出版的本書葡文附加中譯的新本之第5、166、177、279等頁之葡中文的封面及結尾。

(12) 歐金尼奧‧羅薩度 (Eugenio Lo Sardo) 等總編《海國天涯 —— 羅明堅與來華耶穌會士》上冊,頁103-106頁,澳門:澳門特別行政區政府文化局,2013年。

(13) 同上《十六世紀中國南部行記》,頁45-46。

(14) 同上《十六世紀中國南部行記》,頁186。

(15) 同上《中華大帝國史》,頁26、頁28、頁19。

(16) 歐金尼奧‧羅薩度 (Eugenio Lo Sardo) 等總編《海國天涯 —— 羅明堅與來華耶穌會士》上冊,澳門:澳門特別行政區政府文化局,2013年,頁103-106。

(17)韓振華:〈十六世紀前期葡萄牙記載有關西沙群島歸屬中國的幾條資料考訂〉(原載《南洋問題》1979年第5期),《南海諸島史地論證 (韓振華選集之四)》,香港大學亞洲研究中心,2003年,頁359。

(18) 同上書頁360-361。

(19) 韓振華:〈元代“四海測驗”中的中國疆宇之南海〉(原載《南洋問題》1979年第6期),見同上書頁331-332。

(20) [法] 費瑯編註,耿昇、穆根來譯《阿拉伯波斯突厥人東方文獻輯註》第一卷22頁,北京,中華書局,1989年。

(21)丁蘗:《辛亥百年‧收藏中華民國》第61-64頁的郵票、127頁的明信片,臺灣新北市:立緒文化事業出版公司,2-11年。

(22)http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E9%82%A3%E4%BA%BA所載“支那人”;以及 http://baike.soso.com/v3646512.htm 所載“支那人”。(2013-11-14引)

(23) 上丁蘗:《辛亥百年‧收藏中華民國》第65-73頁的文字及郵票, 第113、116、119-121、126等頁的軍票、錢幣。

(24) [宋] 朱熹:《孟子集註》卷七〈離婁章句〉上,濟南:齊魯書社,1992年。

(25) 引自同上 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E9%82%A3%E4%BA%BA 所載“支那人”。(原文有很多出處參考之註釋支持其說,本文祇引其正文)

(26)http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E9%82%A3%E4%BA%BA所載“支那人”,以及http://baike.soso.com/v3646512.htm所載“支那人”,http://zhidao.baidu.com/link?url=r1SGTWCxyserQVVonwkcdLVFuH10L5po2BFguZD-QGTkxue4yScUPFMnVpc8BJ_97Fxs3RLklziDXnE5PPhX8q所載《支那為甚麼被稱為支那?》。

(27) 同上 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E9%82%A3%E4%BA%BA 所載“支那人”。

(28) 譚世寶:〈Macao、Macau (馬交) 與澳門、馬角等詞的考辨〉、〈澳葡殖民者對中國命名權的侵犯及傳教士對中國的妖魔化略析〉,譚世寶《澳門歷史文化探真》,北京:中華書局,2006年,頁114-143、頁549-558。

(29) 李樂毅:〈漢語拼音與地名國際標準〉,孔憲中(等)著、胡百華主編《讓漢語文站在巨人的肩膀上》,香港:商務印書館,1997年。

(30) 聯合國會議的決議全文如下:會議 認識到《漢語拼音方案》是中國法定的羅馬字母拼音方案,中國已制定了《中國地名漢語拼音字母拼寫法》。注意到《漢語拼音方案》在語言學上是完善的,用於中國地名的羅馬字母拼法是最合適的;中國已出版了漢語拼音版《中華人民共和國分省地圖集》,《漢語拼音中國地名手冊(漢英對照)》等資料;《漢語拼音方案》已得到廣泛應用,考慮到國際上通過適當的過渡時期,採用漢語拼音拼寫中國地名是完全可能的。建議採用漢語拼音為中國地名羅馬字母拼法的國際標準。(以上轉引自同上註《漢語拼音與地名國際標準》第439頁)

(31) 同上《漢語拼音與地名國際標準》,頁439-440。

(32) 《漢語拼音中國地名手冊》(第三版),頁4、123,北京:測繪出版社,1982年;譚世寶:〈略論當今一些涉及中國公民意識的重要名詞之改革〉,李向玉主編《澳門語言文化研究 (2012)》,2013年,頁214-226。

(33) [瑞典] 龍斯泰著 (Anders Ljungstedt,1759-1835),吳義雄、郭德焱譯《早期澳門史》(原本為:An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China; and of the Roman Catholic Church and Mission in China & Description of the City of Canton (Hong Kong: Viking Hong Kong Publications, 1992),頁2-3。

(34) [法] 雅克‧布羅斯 (Jacques Brosse) 著,耿昇譯《發現中國》,濟南:山東畫報出版社,2002年,頁39。

(35) 同上《中華大帝國史》第368頁;同上《十六世紀中國南部行記》第191頁。

(36) 同上《中華大帝國史》,頁26、頁28。

(37) [法] 伯希和著,馮承鈞譯〈支那名稱之起源〉,《西域南海史地考證譯叢》一編,引文見第40頁,北京:商務印書館,1962年重印第1版,頁36-48。

(38) 黃薇:〈Tamão 上川說新證 —— 關於上川島新發現“石筍”的考察〉,湯開建主編《澳門歷史研究》第五期頁3-7,2006年。參考黃薇《廣東臺山上川島“花碗坪”遺址出土明代外銷瓷器及相關問題研究》,2006年北京大學碩士學位論文的內容介紹,見http://thesis.lib.pku.edu.cn/dlib/List.asp?lang=gb&type=&DocGroupID=8&DocID=151570.

(39) 同上《澳門歷史研究》第五期,頁7。

(40) http://wenwen.soso.com/z/q351035389.htm (2013年10月22日引)。

(41) 林梅村:〈尋找屯門島〉(澳門大學、澳門基金會、澳門歐洲研究學會主辦:“首屆澳門學國際學術研討會”2010年4月15日會議論文的PPT展示稿,未刊)。

(42) 同上林梅村:〈尋找屯門島〉。

(43) 同上林梅村:〈尋找屯門島〉。

(44) 傅健:〈葡王柱:櫛風沐雨500年〉,《江門日報》,2011年4月27日A16版。

(45) 吳志良、湯開建、金國平主編《澳門編年史》第一卷“明中後期 (1494-1644)”,廣州:廣東人民出版社,2009年,頁17-18。

(46) 同上《澳門編年史》第一卷,頁19。

(47) 金國平著譯《西力東漸:中葡早期接觸追昔》,澳門基金會,2000年,頁127。

(48) 引自 http://bbs.xhistory.net/simple/?t3696.html (2013年10月22日引)。

(49) [葡]徐薩斯著,黃鴻釗、李保平譯《歷史上的澳門》(Historic Macao) ,澳門基金會,2000年,頁2。

(50) 同上《西力東漸:中葡早期接觸追昔》,頁21。

(51) [葡] 多默‧皮列士 (Tomé Pires,有異譯作托梅‧皮雷斯) 著,何高濟譯《東方誌 —— 從紅海到中國》(An Account of the Orient—from Red Sea to China,有異譯作《東方概說》) ,南京:江蘇教育出版社,2005年,頁98-99、頁106-107。

(52) 金國平編譯《西方澳門史料選萃 (15-16世紀)》,廣州:廣東人民出版社,2005年,頁285。

(53) 同上《西方澳門史料選萃 (15-16世紀)》,頁286。

(54) 同上《西方澳門史料選萃 (15-16世紀)》,頁289。

(55) 譚世寶:〈Macao、 Macau (馬交) 與澳門、馬角等詞的考辨〉,原刊於《文化雜誌》中文版35期,1998年夏季,澳門文化司署,附圖多幅。簡體中文本刊於《開放時代》1998年6期,廣州。後收入譚世寶《澳門歷史文化探真》,北京:中華書局,2006年,頁114-164。

(56) (57) (58) (59) (60) 同上《澳門歷史文化探真》,頁116-125;頁124;頁128-129;頁135-138;頁197-220、頁359-370、頁495-512、頁549-558。

(61) 刊於《文化雜誌》中文版90期,2014年春季,澳門:澳門文化局。

(62) 湯開建:〈平托《遠遊記》Liampo 紀事考實〉,《澳門開埠初期史研究》,頁43。

(63) [日] 林復齋等著,江彩芳譯〈《通航一覽》所記葡日外交〉,《澳門歷史研究》第五期,頁28-38。

(64) h t t p : / / b a i k e . b a i d u . c o m / l i n k ? u r l = z X H r L KD l Q R i 0 p U f h E z i T u 1 7 p j t L v S t Q H R n P -JH3JuGf9vUxH6F9BURNlwnbsqxM5 所載“上邪”。

(65) 劉小珊:〈近藤守重與《阿媽港紀略稿》—— 兼與《澳門記略》之比較〉,《澳門歷史研究》第二期,頁14。

* 譚世寶,歷史學博士、語言學博士,現任山東大學歷史文化學院博導,澳門理工學院成教中心教授。