青年會從北美傳入中國時的使命本來是將中國基督教化,但由於青年會以華人幹事為主的趨向以及中國現實的各種刺激,致使中國基督教青年會(1) 的使命在民國時期開啟了本色化過程。以1923年為標誌,先前為青年會使命的探索期,雖然有表現為1914、1919及1920年的不同,但都是將基督信仰之外的道德人格作為其使命追求的一部分。1923年以後為定型期,青年會以“人格救國”為口號,通過公民教育運動成功的歷史經驗,最終使中國青年會的使命完成了從基督信仰向以基督精神為基礎的道德化轉向。

基督教青年會在19世紀末藉着北美協會學生志願海外傳教運動傳入中國時,其目的本來是為了“在這一代實現世界基督教化”,並通過從直接傳教到培養一些中國的本土人物來實現世界基督化的改變。(2) 因此,其對中國青年會使命的最初定義為“引導少年及青年熱心歸主,使之言行均與基督的生活相符,並助之為自己為社會,而發現及接受基督徒之真意義。”(3) 不過在這一過程中,中國人將自己的理想和經驗加入進去,並不斷轉換其內涵,使得中國青年會的組織使命從早期的宗教追求最終改為以宗教性為基礎的道德追求。

大體上,民國時期青年會在中國使命的改變,以1923年10月中國青年會第九次全國大會為界分為前後兩個時期。前期為調整時期,主要體現為以基督信仰為基礎的道德人格的使命追求;後期為定型時期,青年會通過“人格救國”的歷史經驗,完成了其使命追求以基督精神為基礎的道德化轉向。

以基督信仰為基礎的道德人格之使命追求

民國初立的十幾年間,國家雖然始為民主共和,但很快就因政權迭變、內爭不斷及外患紛至而仍處於風雨飄搖之中。與當時的很多愛國人士一樣,中國青年會也由於其在中國的發展與社會現實的不斷變化,而在使命追求中有過三次表述上的改變。其德育或廣納各國優秀文化,或以基督教為標向以人格為旨歸,甚至以基督教為手段以完全人格為目的,在民初十幾年時間裡,依靠着其基督教文化背景和組織特有的德智體群四育程式,在各種救國風潮中獨領風騷,為其使命向日後完全的道德轉換奠立了基礎。

一、中國青年會組織使命的改變有兩個重要緣由:青年會內部幹事身份的中國化比例增長以及中國社會環境的變化。

青年會北美協會海外工作的原則和它在中國的發展,決定了中國青年會幹事構成中以華人為主體的必然趨勢。19世紀青年會北美協會在向海外傳教過程中的一項重要政策,就是對世界各地青年會實行本土化的原則。1891年堪薩斯會議規定:“經由北美協會負責派出和資助的任何美國人到國外的首要目標,是按照青年會工作的原則和方法,去訓練和培養本土的年輕基督徒,並且使青年會在異國的土地上紮根成為本土的自立的組織。”(4) 青年會北美協會這一政策以及他們在海外傳教過程中資金與人員的限制,決定了青年會在任何一個國家的建立和發展,都將是本土董事會尤其是本土幹事自己的責任。如下表所示可見清末民初中國青年會中西幹事之比例:(5)

|

年份

|

西幹事

|

華幹事

|

全國幹事總數

|

華人幹事在全國幹事總數中所占比例(百分比)

|

|

1901

|

7

|

3

|

10

|

3

|

|

1907

|

28

|

16

|

44

|

36

|

|

1912

|

75

|

85

|

160

|

53

|

|

1915

|

85

|

134

|

219

|

61

|

|

1916

|

98

|

230

|

328

|

70

|

|

1917

|

69

|

192

|

261

|

74

|

|

1918

|

75

|

210

|

285

|

74

|

|

1919

|

77

|

254

|

331

|

77

|

|

1920

|

81

|

320

|

401

|

80

|

|

1921

|

80

|

411

|

491

|

84

|

|

1922

|

87

|

550

|

637

|

86

|

從上表已可以看出,青年會在中國的發展,進入民國以後華人幹事在全國幹事總數中的比例首次超過西幹事,之後一直呈直線增長,到1922年時華人幹事已是西幹事人數的六倍多。這意味着中國幹事在青年會內部掌握着越來越多話語權,他們勢必以本土身份將自己對於青年會的理解,包括期冀以青年會改變中國的理想付諸現實。

民國建立以後中國社會環境的遽變,也迫使中國青年會必須發出自己的聲音。辛亥革命雖然摧毀了千年帝制,建立了共和,但民主政體並沒有為人們帶來期望的和平、秩序和統一,相反卻成為一些心懷叵測的政黨、團體借以謀取政治利益及個人私利的工具。其結果是社會各方面的狀況每況愈下。經濟上,勝利的辛亥革命雖然推動了中國實業的發展,但隨之而來的軍閥統治和軍閥混戰,卻又窒息了民族工業的生機。(6) 內政上,官僚階層“不知國家為何物,不解職務為何事,惟窟穴官場,以求一己之富貴利達”(7);政客們則操縱國會,結黨營私,本為公眾謀利而組織的政府黨 (即國民黨) 卻“惟知迎合當道之意旨,而遂忘其所以也”(8) ,甘願淪落為私人操控的工具。道德上,“一時風尚所趨,祇知有勢位,不知有道德,而謑垢無恥、卑鄙畏瑣之行為,群恬然不以為怪。”(9)無怪乎人們發出“國力之凋敝如故,工商之窳敗如故,政治之黑暗如故,經濟之困窮如故”的怨憤之聲。(10)

正是在這一背景之下,隨着清末一度沉寂的“道德救國論”的再度鵲起,中國基督教青年會的使命也開始向本土化轉變。1914年中國青年會全國協會提出:“青年會建設之旨趣,在灌輸新教育,造就高尚之人格,俾為社會所矜式。”(11)同年,在目前所知最早的中國青年會章程 (12) ——由全國協會發行的〈青年會代答〉中,青年會使命被定義為:“在於聯絡少年男子,使之互相輔助。講求德育、智育、體育、社交四項有系統的進步。”而在德育部分進一步解釋為:“以基督教旨為本,將普通之道德倫理容納其中,對各國聖賢固有之精義微言,主保持不主破壞,而求心靈完備之發達。”(13) 本來對於北美青年會來說,德育的核心是完全的基督教信仰,然而中國青年會對德育的解釋卻將其內涵擴大化了,基督教信仰雖依然為德育之本,但除此之外,它還將世界各國文化的優秀精華包含在內。這一方面反映了中國青年會在民初道德救國思潮中自己的鮮明態度,即作為一支來源於西方的宗教團體,它雖自然認同於西方的先進文化,但也並不因此否認其他國家的優秀文化。考慮到民初道德救亡論流行期間更多的主張是關於中國傳統道德如何近代化的問題 (14),因此我們有理由相信,青年

《青年會代答》

會所謂的“各國”,除了西方之外,主要還是針對中國文化所進行的心態表述。另一方面,青年會關於德育的釋義也反映了民國初立,青年會可以公開、自由發展時的一種謹慎心理。(15) 祇有對中西優秀文化皆持積極的肯定態度,才有可能最大程度地獲得“以舊促新”的文化保守派、“以新代舊”的資產階級維新派,以及大量徘徊於二者之間的各派人士的支持。因此,中國青年會1914年使命的本土化改變,不僅是青年會對於中國當下時局的一種回應,也是其出於組織自身發展考慮的結果。

二、隨着中國動盪局勢的加深,知識界越來越不滿足於以往政體以及政治上的改變,很多人開始“覺得社會文化是整套的,要拿舊心理運用新制度,決計不可能,漸漸要求全人格的覺悟”,進而探索“文化”方面的深層變革。(16) 在這場隨之而來的新文化運動中,由於近代西方文化成為絕大部分中國智識分子的精神資源,基督教文化自然也成為西方精神資源的一部分。適逢此時,中國基督教青年會以其先天的基督教背景及其程序優勢,在這場運動中一度獨領風騷,成為當時眾多國人心繫之地。

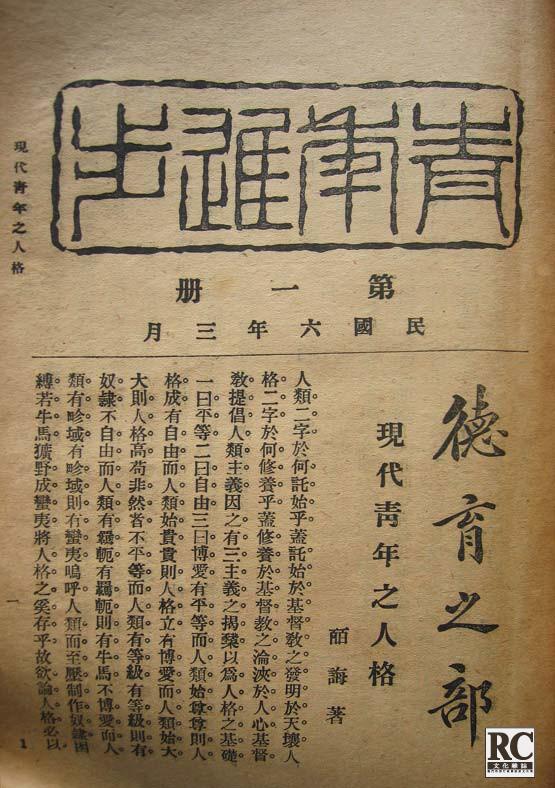

針對中國當時內憂外患的狀況,中國青年會為國家開出的藥方是“人格”二字。“一國之中,武力破產不足懼,財力破產不足懼,政治教育事業等等破產猶不足懼,惟國民之人格破產,斯其國乃真無可救。人格者,一國之重心,而國魂之所繫也。” (17) 1917年,中國青年會全國協會在其會刊《青年進步》創刊號中發表〈現代青年之人格〉一文,對德育的“人格”進行了詳細闡釋和發揮。文章從神、人、物三者關係出發,依據倫理學原理,一一分析人格對於世界、國家、社會、家庭及其個人的重要作用,認為基督教青年會對於青年之裨益,即在於“為養成其人格。[⋯⋯] 本基督為人類犧牲之精神,願以德育智育體育,養成青年之人格於世界、於國家、於社會、於家庭之間。”(18) 之後,《青年進步》

〈現代青年之人格〉

連續多期發表文章,從基督教、人格、青年會的角度討論它們對國家和社會的作用。

在中國青年會看來,基督教、人格與青年會三者間之所以有互為相連的關係,就在於“中國最大的毛病是政治腐敗,政治腐敗的原因,就是因為中國人沒有人格;有了人格就能救國,要有人格,必須要信基督教。”(19) 故此三者之中,信仰基督教是前提,擁有四育的人格是目的(20),而青年會作為一種不同於單一思想的行動組織,則將二者統於一體。“青年會雖無直接之功效於政治之革新,而牖導青年、鼓鑄健全人格,養成優秀國民,實大有造於國政之轉隆,山河之重整也。”(21)

中國青年會的這套理論在當時頗有吸引力,這一時期青年會舉辦的佈道會和查經班都受到各地民眾的熱烈歡迎。

佈道會是中國青年會為普通民眾舉辦的公開宣道活動。分固定的佈道會和臨時舉辦的特別佈道會兩種,後者多由教會和青年會聯合舉辦,一般延請國內外著名基督教人士進行公開演講。這些佈道家們多從中國的現實出發來討論基督教。例如北美協會亞洲部幹事、著名佈道家艾迪,曾前後十次來華,在青年會的接待和安排下,在全國各大城市和學校,面向城市青年和學校青年進行全國巡迴佈道,影響巨大。在主講方面,艾迪每次都會針對中國的不同社會環境而演講不同題目。如1915年艾迪佈道中,為中國開出的題目是“國家敗亡之因果”、“解決中國所有困難之秘訣”、“基督教為中國惟一之希望”;1917年的題目則為“中國需要基督”、“基督為救人出罪之王”等。而艾迪每到一地的演講,不僅場場爆滿,而且立志研經者眾多。如1915年在杭州,僅能容納兩千餘人的演講會堂,到者卻有四千八百餘人,等第二次續演講時,“候於門外之諸生,奪門而入,擁擠異常”。又如福州,“省城各學校學生,全體俱到。各界領袖之人物,亦翩翩而來。[⋯⋯] 其中有跋涉九百里長途者。”“當演講‘基督教為中國惟一之希望’時,學生之立志簽名研究聖道者,共得千七百餘人,立志皈依基督者二百八十人。”(22) 類此盛況,不一而足。(23)

與此同時,青年會在各地舉辦的查經班中,參加者人數每年也都在急劇上昇,並在1923年達至頂點。(24) 當時最受歡迎的課本是富斯迪博士編撰的《完人之範》、《信仰的意義》、《祈禱發微》三書,曾多次再版,供不應求。下表是1918-1923年全國查經班舉辦情況 (25):

|

年 份

|

報名參加者

|

到班者總數

|

|

1918

|

9548

|

148,742

|

|

1919

|

12,755

|

122,179

|

|

1920

|

13,860

|

170,938

|

|

1921

|

19,256

|

173,215

|

|

1922

|

21,822

|

253,421

|

|

1923

|

20,335

|

313,688

|

從上表作示1918年至1923年全國各地青年會舉辦的查經班情況來看,六年中全國報名參加查經班的人數為97,576人,而實際到班參加的人數卻是1,182,183人,是前者的十二倍不止。

對於這一現象,中國青年會全國協會曾給予解釋:

誠以比年以來,禍亂侵尋,國是愈益敗壞。昔言以陸海軍強國,而國之弱如故。昔言以政保國,而國之危如故。昔言以教育實業救國,而國之不可救如故,且益沉溺焉。於是上下一致,歸咎於人心不良,而力謀改革。惟改革人心之道,孔教失其威,佛教道教又不足以訓眾。完事皆經試而無效,山窮水盡,惟餘基督教之一途,眾情忐忑,則群作‘基督教果何如是乎基督教果足以救吾中國乎’之問。朝野各界人士,多有懷此心理,而欲徹底一研究之者。是以查經班中,嘗為座滿。不召而至,不強而來。斯賓各青年會查經班人數急遽增加之大原因也。(26)

應該說,青年會全國協會的這一說明,可以視為青年會舉辦佈道大會和查經班受到時人歡迎現象的最佳註解。在以西方文化為主要學習對象的社會情境下,許多人將青年會當成了可以拯救中國於水火的諾亞方舟:“[1922年] 各地青年會會所幾成為公眾意見之發表場所,而青年會之大禮堂亦幾成為服務事業之設計地點。”(27)

與新文化運動中人們對青年會的擁躉相一致,1919年,中華基督教青年會全國協會為城市青年會確立了模範章程。章程規定:“本會宗奉基督,務以培植青年之靈德智識體力群育為宗旨。”(28) 1920年中華基督教青年會全國協會總章中,對入會之城市青年會的要求第二條又調整為:“該會必以牖導培植青年之基督教信仰、鍛煉其身體,啟淪其智識,並發達其合群性,使成完全人格為目的。”(29)

可以說,與1914年的章程相比,中國青年會對於其使命的追求至此又有了很大改變。1914年定義的青年會使命中,德育與其他三育尚是相互並立的概念,其德育也是暗含了對以中國傳統為主的優秀文化的包容。到了新文化運動時期,由於整體社會思潮強調對傳統國故的批判,使得這一時期的青年會使命也轉為對以基督教為代表的西方文化的尊奉。基督教被時人當做救國之術看待的特殊時代背景,為青年會1919年直接標明基督教宗義定立了良好基礎。至1920年時全國協會訂立的章程,雖然與1919年章程在基本點上有以基督教為基礎的重合之處,但是章程表述中措辭之不同,卻表明了青年會從北美移入中國至二十年代時中國青年會所體現的雙重心態,即青年會除了牖導青年信仰基督教之外,另一重(甚至更重要之)目的,是在於通過基督教樹立中國青年的完美人格。而正是這一隱含性的指涉,為以後青年會關於使命內容的道德轉換,確立了可能的邏輯化前提。

將民國前期中國青年會使命與最初北美協會的使命相對照,可以得出兩個結論:從相同之處來看,無論前者對於青年會使命中基督教的態度如何變化,其基本點並未改變,即承認將基督教作為自己的核心價值來追求。換言之,二者的共同目的都是儘可能尋求更多的宗教皈依者。然而二者亦有相異之處,這就是青年會從北美移入中國之後,中國人已經開始寄望了自己的救國理想,而使青年會的追求在民初就開始了本色化過程。中國人祇是將皈依基督教作為自身使命的一部分,而同時兼有四育的“完全人格”才是其最終目的。

“人格救國”口號與以基督精神為基礎的使命道德化之完成

“人格救國”是中國基督教青年會1923年提出的口號,在其歷史發展上佔有重要地位。雖然之前的青年會使命曾有類似“人格”的表達,但引人歸主仍是基本條件。然而經過二十年代民族主義風潮以及以“人格救國”為口號舉辦公民教育運動的巨大成功,青年會才發現,祇有“人格”一項才是在任何環境下可以依憑的對象。此後,青年會在使命上從以往對宗教的追求轉為以宗教為精神的道德追求。

一、雖然“人格救國”作為口號提出具體在何時至今尚存爭議 (30),但目前至少比較一致的看法,是皆將余日章作為最初的提倡者來看待。不過,即便余日章早在1920年時即做過“人格救國”的表述,後來華盛頓會議的刺激顯然是存在的。1922年華盛頓會議關於中國二十一條的討論無果而終,曾以“國民代表”身份監督北京政府進行談判的余日章倍感激憤。對於這次中國外交上的失敗,他認為:“華會 [⋯⋯] 至今仍未得收其效果者,豈非因我國歷年當局營私,而不能和舟共濟之故?自私自利自奪自殺之不暇,還有工夫在外交方面稍稍盡點東隅桑榆之責?[⋯⋯] 私之為害,一至於此,洪水猛獸,可勝寒心!”(31)另外,在他回國發表致各界人士公開函的結尾時也說道:“審大勢至所趨,剔宗邦之多難,彌感完全人格之陶冶,實為救國惟一之根本途徑。”(32) 同時,他“深感我國國事之阽危,皆由我國國民大多數不知公民應享之權利與應負之

余日章

責任,至於今日,幾有不可收拾之概。於是發大願心,決意舉行‘公民教育運動。’”(33)從余氏之話可看出,其後來“人格救國”的提倡受華盛頓會議的影響是明顯的,而這也直接導致了後來青年會“公民教育運動”的出現。

在1923年6月青年會第四屆幹事大會上,青年會全國協會提出公民教育應為中國青年會重要事工的建議,得到與會者的贊同。同年10月在廣州召開的青年會第九次全國大會上,中國青年會正式以“人格救國”為口號,並通過決議案,發起全國性的公民教育運動。運動主要採取三種形式進行:一是公民演講,每星期一次或數次請專家做系統之演講;二是公民研究團,招集各路有志之人研究公民應用的知識;三是公民宣講隊,利用青年會愛國熱忱,到鄉僻之處宣傳公民知識。此外出版公民研究資料,如地方自治,國際問題,不平等條約、國內問題、三民主義、公民詩歌等不下二十餘種。公民教育運動因其內容切合了中國內外交困的形勢以及民眾的需要,因而初辦不久就獲得了全國上下的一致歡迎,尤其得到了來自政學各界名流的極大讚許。中華教育改進社特函請中國青年會預備公民教育材料,送往美國費城展覽會進行展覽。中央教育部以及各省教育廳教育會等,也均去函褒獎,並一致提倡。(34)

余日章將“人格救國”作為中國青年會20年代初的口號,另一個重要原因,是他由“非基”風潮初起所做的帶有預見性的回應。值得注意的是,就在余日章提出“人格救國”概念不久的1922年春季,因世界基督教學生同盟第十一屆大會在中國的召開,而拉開了非基督教運動的序幕。之後1923年10月在廣州召開的第九次全國大會上,中國青年會確立了將“人格救國”作為大會主題的號召。這種時間上的順序並非祇是偶然巧合,或者僅僅是余日章因中國多年來局勢紊亂、外交一再失敗而致的一時之氣的迸發。實際上它反映了余日章作為中國青年會總幹事對於時局敏銳的反應以及力謀應變的心態。1922年在全國各主要城市進行的,以直接反對基督教學生同盟大會為目標的第一階段非基運動,雖然時間不長,僅有幾個月之久,而且其性質也是理性與克制的行動(35),卻使基督教遭到了自義和團運動以來最全面的抨擊,青年會也被指責為“在中國 ‘迷惑青年’,施害學生,為資本家走狗”(36)。雖然這一階段的運動很快平息下去了,但正如西方媒體評論的:“運動的提倡者,絕不認識這運動究竟的危險,倘若他們不制止其狂熱,他們有日將要在懊惱悔恨之中察出這運動已經成不可控制,已經邀來不可說的災禍於中國了。”(37)

因此,將“人格救國”在社會公開提出,也是余日章力圖在方向上將青年會努力適應於中國社會的結果。余日章在1923年提出“人格救國”的要圖,以其先期環境推知,不僅是為中國政治衰敗開出的“人格”藥方,還是為青年會在未來中國發展做的安全和保護性的考量。以“救國”為鵠的,它既潛在申明了青年會作為中國人的身份立場,也表達了其實際行動的最終方向,更是當下最能贏得國人認同的中心辭匯。而以“人格”相邀集,一方面來自余日章個人經驗的種種體認,以為祇有人格才是救國根本之道;另一方面則是利用了青年會多年以來提倡人格的傳統,並借助了其表達上的語彙,從而將青年會外在的救國途徑與內在理念和表達形式進行了有機融合,實現了青年會與現實社會的有效連接。

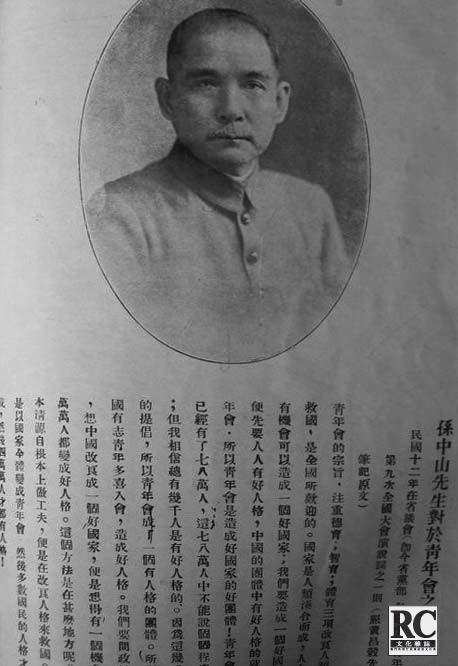

二、余日章公開提出以“人格”救治國家的方式,贏得了社會上層人士的熱情支持。對青年會“人格救國”迅速給予高度評價的是孫中山。1923年青年會第九次全國大會在廣州召開,孫中山時任非常大總統。在青年會第四天歡迎孫中山的歡迎會上,他做了長達二個小時題為“國民要以人格救國”的演說。孫中山認為,國內以團體提倡人格救國的,青年會為第一家。此誠全國國人之福。他說:

青年會的宗旨,注重體育、智育、德育三項,改良人類來救國,是全國所歡迎的。國家是由人類湊合而成,人人都有機會可以造成一個好國家。我們要造成一個好的國家,便先要人人有好人格,中國的團體中有好人格的,就是青年會!所以青年會是造成好國家的好團體!(38)

青年會在今日中國,余敢謂乃吾國唯一造成人格之學校。望四萬萬同胞,咸有入此學校之機。則中國為國,庶有豸矣。(39)

除了孫中山之外,時任廣東省長的廖仲愷、廣州市長的孫科,以及之後的譚延闓、蔣中正、張靜江、戴季陶等也曾紛紛發表演說、題字或為文致意。可以說,社會上層對青年會的肯定,在一定程度上為青年會在20年代的發展奠定了正面的基調。

同時,“人格救國”的口號在後來不斷高漲的非基運動中,無形中也為險境中的中國青年會提供

孫中山關於青年會之言論

了一個減緩外界衝擊的保護層。1925年《中華基督教會年鑒》為了瞭解非基運動中社會反對基督教的各類言論路向,特別進行了一項分類調查。在“關於反對基督教全體者”部分和“關於研究反對基督教者”部分,“反對耶穌”的言論所佔比例都很低,而這些言論大多與耶穌及其人格無關。(40) 中國青年會第二屆總幹事會議也證明了這點。會上謝扶雅認為,非基督教運動的四種路向中,有兩個值得注意的特點,一是不非耶穌,二是不非個人信仰。(41) 由於青年會人格與耶穌人格有天然的聯繫,而反對耶穌的言論在非基運動中祇是處於較低的聲浪之下,所以現實中以“人格”反對青年會的聲音其實很小。儘管青年會曾在非基運動中成為反教者攻擊的主要目標,青年會也被視為帝國主義的工具,甚至有的青年會財產被侵佔,幹事被殺害,(42) 但是如果沒有余日章“人格救國”口號的提出,沒有青年會公民教育運動在國內大規模的開展,很難想像青年會在中國的遭遇可能會悲慘至何種地步。可以說,“人格救國” 為青年會平安渡過非基運動與民族主義浪潮,提供了重要的保證。

以“人格救國”作為中國青年會旗幟的成功,在實踐上為青年會驗證了“人格”之路的正確性和重要性,堅定了青年會追求道德化“人格”的信心。一方面,青年會在“人格救國”中,通過公民教育的方式,將青年會與中國社會連接起來,成為20年代激蕩洪流中唯一能夠溝通宗教與世俗兩邊的橋樑。1925年非教運動時期,青年會在全國各大城市舉辦的公民教育運動,得到了上下民眾的熱烈擁護和支持。(43)這一特殊時期的運動結果給了青年會所有幹事以巨大的鼓舞,並使青年會有意識地將這一運動不斷地推進,以期喚起國民並擴大自己的有益影響。(44)另一方面,青年會對“人格”標準的界定,又將青年會與基督教聯繫起來,並通過自己的解釋,實現了“人格”從基督教信仰向基督教精神的轉化。青年會最初提出“人格救國”時並未對“人格”的概念進行過確切說明,不過大多數人將其理解為基督化的,或將其與耶穌的偉大人格相聯繫。(45)祇是到了1928年的第五屆全國幹事大會,青年會才對“人格”做了標準化的闡釋。大會認為:“以信仰天父為中心生活的耶穌基督為人格的標準。具有1) 徹底而根據真理的人生觀;2)不斷地追求與奮鬥去努力知行;3)高尚純潔的旨趣。”(46) 這一說明頗為有趣,前面關於人格的標準,是為完全的基督教化,其中包括了信仰的追求;然而後面所具有的特點,卻主要是道德性的解說。換言之,前者基督教的含義通過青年會的界說之後,被後者的道德性給稀釋了。這表明了全國幹事大會對於“人格”的看法,雖仍有基督教化的成分,但卻主要是道德化的了。而這也意味着青年會從理論上完成了其使命從宗教信仰向宗教精神的道德化轉變。

可見,正是由於中國青年會將“人格救國”在青年會與社會和青年會與基督教之間進行了有效的聯結,所以才取得了20年代實踐上的成功。1931年的全國總幹事大會,在認真總結了20年代青年會歷經的各種磨難之後,認為青年會在未來歲月裡仍然值得樂觀的八項理由中,第一項即為“人格建設乃吾會之目標”。(47) 這說明青年會經過20年代步履維艱的跋涉,“人格”其實是青年會最值得擁有並能為自身帶來安全保障的價值理念。

三、“人格救國”口號提出之後,中國青年會在組織使命上一個重要的改變,就是“人格”自此之後成為一以貫之的終極辭彙,而以前包含“牖導培植青年之基督教信仰”的目標完全為“基督教精神”所取代。

由於城市青年會的章程必須遵循青年會全國協會制訂的規則,因此從城市青年會的使命表述可以看出中國青年會使命的變化過程。以青年會重要市會的廣州青年會為例,其章程中的使命表述自20年代後,就已經轉變為一個以道德性“人格”為目標 (之一),以“基督教精神”為動力來源的團體。廣州青年會從1925年至1948年間使命表述變化如下表所示:(48)

|

年代

|

使命表述

|

|

1925

|

團結青年同志,發揚基督精神,培養健全人格,建立美滿社會

|

|

1935

|

奉行基督教義,養成青年完全人格,訓練青年,服務社會

|

|

1941

|

根據基督精神、團結青年同志、培養完全人格,建立美滿社會

|

|

1945

|

培養人格,服務社會

|

|

1948

|

根據基督精神、團結青年同志、培養完全人格,建立美滿社會

|

從上面青年會使命表述中可以看出,自1925年起,廣州青年會關於“人格”的提法就未曾改變:有三年是“完全人格”,一年為“健全人格”,祇有1945年為單獨“人格”一詞。而“基督精神”也是存立於三年,一年是“奉行基督教義”,一年空白。不過三者中,前二者差別不大,祇是在程度上“奉行基督教義”的宗教性要較“基督精神”為強。蓋由於1934年前後國內對於宗教有一定程度的復興,而青年會也適應其要求,是其推進“青年與宗教”運動的結果。(49) 而1945年完全將“基督教精神”略去,則暗示了抗戰時期青年會的發展受到世俗化的影響,已幾近將基督教之宗教性縮減至最低的地步。(50) 可見,從20年代以來廣州青年會的使命發展歷程來看,其表述的最大特點,就是基本上以宗教為精神的道德追求。

綜前所述,“人格救國”本來是余日章為首的青年會面臨中國內外困境及“非基”運動挑戰下的產物,既是為救治中國提出的方案,也是為青年會未來發展做出的安全性考量,並通過公民教育運動取得了實踐上的巨大成功,受到了社會上下階層的支持和擁護。“人格”一詞從理念到形式,都承繼了青年會在此之前建立起的傳統,並由於與“救國”相結合,為身處20年代急流險灘中的青年會減緩了可能遭受的各種衝擊,從而最終完成了中國青年會對於使命追求向宗教精神的道德化轉變。

總體而言,1923年之前的中華民國,由於政體迭變和內外交困,致使中國青年會的使命體現為對救國路徑的理想探索,即將基督教之外的道德人格開始視為其總體使命追求的一部分甚至更高的部分。而後來的非基運動和民族主義浪潮,又使青年會通過公民教育運動,在經驗上堅定了對“人格救國”這一目標的完全信賴。中國青年會正是通過這一本色化歷程,實現了其從最初北美對以基督信仰為目的的使命追求,向以基督精神為基礎的道德化使命追求的完全轉向。

【註】

(1) 本文用“中國基督教青年會”之名而非“中華基督教青年會”,是由於當時稱後者時,多指青年會在中國與地方青年會相對應的全國最高機關,而此處的“中國基督教青年會”則是就青年會在中國發展的總體性稱謂。

(2) Clifton J. Philips, “The Student Volunteer Movement and Its Role in China Missions, 1886-1920”, in John Fairbank, ed., The Missionary Enterprise in China and America, Cambridge: Harvard University Press,1974,p.107.轉引自趙曉陽《基督教青年會在中國:本土和現代的探索》,北京:社會科學文獻出版社,2008年,頁163。

(3)《中華基督教青年會第六屆全國幹事大會報告書》,上海:中華基督教青年會全國幹事聯合會,1932年,頁35。

(4) Kenneth Scott Latourette, World Service, pp. 57-59. 轉引自趙懷英〈基督教青年會的起源與北美協會的“世界服務”〉,《美國研究》,2010年第2期。

(5) 《民國四年成績之報告》、《民國六年成績之報告》附件、《民國七年成績報告》、《民國九年中華基督教青年會成績報告》、《民國十年分中華基督教青年會報告》、《民國十二年度中華基督教青年會全年成績報告》。

(6) 陳旭麓:《近代中國社會的新陳代謝》,上海:上海社會科學院出版社,2006年,頁350。

(7) (8) 谷鍾秀:〈道德救亡論〉,《正誼》,1914年第1號,臺北:文海出版社,1990年。

(9) 惟一:〈最近社會之悲觀〉,《正誼》,1915年第1卷第1號,臺北:文海出版社,1990年。

(10) 張東蓀:〈政治革命與社會革命〉,《正誼》,1914年第1卷第4號,臺北:文海出版社,1990年。

(11) 《中華基督教青年會全國協會:青年會三年內成績一覽》,上海:基督教青年會組合發行,1914年,頁33。

(12) 趙曉陽在〈中國基督教青年會初期史料選〉中曾認為,迄今發現最早的青年會章程,是1920年基督教青年會第八次全國大會修正通過的〈中華基督教青年會全國協會總章〉。實際上我們看到的更早一些的青年會章程,是在1914年《青年會代答》中,裡面提到了青年會的宗旨。古越謝洪賁、吳縣胡貽轂:《青年會代答》,上海:基督教青年會組合發行,1914年,第6頁;趙曉陽:〈中國基督教青年會初期史料選〉,中國社會科學院近代史研究所近代史資料編輯部,《近代史資料》,北京:中國社會科學出版社,2004年,頁103。

(13) 古越謝洪賁編《青年會代答》,上海:基督教青年會組合發行,1914年,頁6。

(14) 趙炎才:〈20世紀十至二十年間思想界的一個側面——對民國初期“道德救亡論”的學理解析〉,《濟南大學學報》,2005年第2期。

(15) 民國元年,中國基督教青年會經批准正式在內務部進行了備案。

(16) 梁啟超:〈五十年中國進化概論 (1923年2月)》,見《飲冰室合集‧文集之39》,中華書局,1989年影印本,頁45。

(17) 〈社會大勢之躍進與青年會在中國之地位〉,見《民國九年度中華基督教青年會成績報告》,1920年,頁5。

(18) 皕誨:〈現代青年之人格〉,《青年進步》,中華基督教青年會,1917年3月第1冊。

(19) 吳耀宗:〈控訴美帝國主義在青年會內利用改良主義侵略中國〉,《天風》,1941年第8期。

(20) 青年會群育與其他三育不同,係由1866年紐約青年會所創立。它在青年會以三育作為的徽標之外,復加上一個群育,使得四育成為青年會的基本程式。由於青年會在現實中既使用三育的徽標作為宣傳,又受北美青年會的影響,接受了四育,這使得民初國人心目中對青年會的基本目標一直有很模糊的看法,而青年會自己的表述中也常在“三育”或者“四育”的概念之間遊移。不過到20年代前後青年會一般已經用四育來代表青年會的基本程式了。

(21) 余日章:〈青年會所貢獻於我國者〉,見《民國十一年中華基督教青年會全年報告》,1922年,頁2。

(22) 戴偉良:〈艾迪播道始末記〉,中華續行委辦會編訂《中華基督教會年鑒》,1915年,頁122-123。

(23) 關於艾迪在民初幾年的佈道情況,張志偉也對此進行過介紹。張志偉:《基督化與世俗化的掙扎:上海基督教青年會研究 (1900-1922)》,臺北:國立臺灣大學出版中心,2010年,頁115-120。

(24)梁家麟認為,基督教在五四運動後就受到了打擊。然而從青年會舉辦的查經班統計數字來看,與事實並不相符。實際上從1919年以後至1923年,查經班參加者的人數一路上漲,說明人們對以基督教為代表的西方文化一直心存期望並渴望瞭解。梁家麟:〈五四前後新文化運動思潮與基督教〉,《徘徊於耶儒之間》,臺北:宇宙光出版社,1997年,頁238。

(25) 《中華基督教青年會民國二十年年鑒》,1931年,頁31。

(26)〈中華基督教青年會全國協會:民國六年全年會務概聞·德育事業〉,《民國六年青年會成績之報告》,1917年,頁20。

(27) 梁曉初:〈中國基督教青年會五十年簡史〉,《中華基督教青年會五十週年紀念冊 (1885-1935)》,上海:中華基督教青年會全國協會,1935年,頁96。

(28) 1919年的章程,能明顯看出與1914年青年會宗旨一脈相承及其修改後不同之處,故1919年的〈城市基督教青年會模範章程〉被標註為“重訂”字樣。見《中華基督教青年會全國協會:基督教城市青年會模範章程》,上海:中華基督教青年會全國協會,1919年。

(29)〈中華基督教青年會全國協會總章〉,中國社會科學院近代史研究所近代史資料編輯部《近代史資料》,北京:中國社會科學出版社,2004年,頁103。

(30) 如張志偉認為最早應在1920年江南學生會春令會,而否認王成勉視之為華盛頓會議刺激的結果。至於其他文章則多從余日章〈致中華基督教青年會第九次全國大會諸同志書〉,而認為1921年4月青年會全國協會新會所落成是為其發端。見張志偉:《基督化與世俗化的掙扎:上海基督教青年會研究(1900-1922)》,臺北:國立臺灣大學出版中心,2010年,頁138-140;王成勉:〈余日章與青年會 —— 一位基督教領袖的愛國之道〉,《近代中國人物歷史論文集》,臺灣:中央研究院近代史研究所,1993年,頁802;李志剛:〈基督教青年會提倡“人格救國”及其反響〉,《維真學刊》,1994年第2期;彭立紅:《中華基督教青年會與近代中國社會改造 (1902-1928)》,廣州:暨南大學學位論文,2000年;秦方、田衛平:〈孫中山與基督教青年會關係初探——以演講為中心的討論〉,《“孫中山與中華民族崛起”國際學術研討會論文集》,2006年,頁6。

(31) 余日章:〈中國在國際間的地位〉,《青年進步》, 1924年5月第73冊。

(32)〈關於余日章參與會議之經過〉,《袁訪賁之書》,頁105-106。轉引自王成勉〈余日章與公民教育運動〉,《基督教與中國現代化國際學術研討會論文集》,臺灣:宇宙光傳播中心出版社,1994年,頁508。

(33) 《中華基督教青年會第十次全國大會全國協會報告書》,1926年,頁44。

(34) 〈公民教育運動〉,《中華基督教青年會第十次全國大會全國協會報告書》,1926年,頁44-48。

(35) 楊天宏:《基督教與民國智識分子‧1922-1927年中國非基督教運動研究》,北京:人民出版社,2005年,頁156-157、188-189。

(36) (37) 簡又文:〈非宗教運動與新教育〉,《青年進步》,1922年6月第54冊。

(38) 〈孫中山先生對於青年會之言論〉,《新社會的建設·百年樹人》,廣州基督教青年會,1929年,頁2。

(39) 〈第九次青年會全國大會志略〉,《青年進步》,1923年11月第67冊。

(40)如“自由與耶穌”、“基督和婦女”、“非基督教同志對於耶穌聖誕應該抱怎樣的態度”、“基督抹殺論”、“基督主義”、“上帝自在論”、“耶穌是私生子麼”、“評‘上帝是一件甚麼東西’的時評”、“一般人對於基督的說解”等。祇有一篇與對耶穌本身的質疑有關:“耶穌是甚麼東西?”。聶文匯:〈非基督教文字索引〉,《中華基督教會年鑒》,中華全國基督教協進會,1925年第8期。

(41) 謝扶雅:《中華基督教青年會第二屆全國總幹事會議紀錄》,上海:中華基督教青年會全國協會,1925年,頁37。

(42) Peter Chen-main Wang, “The Chinese YMCA and the Anti-Christian Movement in China in the 1920a”, Papers of the British Association for Korean Studies, Vol. 6 (February1996), pp. 101-115.。轉引自王成勉〈余日章政教觀之研究〉,見劉家峰《離異與融會:中國基督徒與本色教會的興起》,上海:上海人民出版社,2005年,頁189。

(43) 如南京兩次公教運動每次皆有四五千人到會,上海也有兩萬人來聽演講,很多城市大多類似。

(44) 《中華基督教青年會第二屆全國總幹事會議記錄》,上海:中華基督教青年會全國協會,1925年,頁86-89。

(45)1923年第九次全國大會期間,很多人發言大都從此角度出發。〈第九次青年會全國大會志略〉,《青年進步》,1923年11月第67冊。

(46) 《青年會第五屆全國幹事大會報告》,1928年,頁17。

(47) 《中華基督教青年會全國總幹事大會會議紀錄》,1931年,頁3。

(48) 廣東省檔案館,92-1-306;廣州市檔案館,資料-社團-427;廣東省檔案館,92-1-359;92-1-362;92-1-360。

(49) 〈青運巡迴演講團預告〉,《廣州青年》,1935年第22卷43號。

(50) 之所以並不是無,主要在其後的解釋中,仍有“以基督教精神載運於一切事業之中”的提法。〈青年會的創立及其宗旨〉,《廣州基督教青年會連縣工作區三十四年度徵求會友特刊》,1945年。

* 鄭利群,歷史學博士,廣州暨南大學歷史系教師,研究方向為基督教青年會、宗教與社會。