2015年10月中旬,我受邀出席國務院僑辦、中國中外關係史學會等部門在京舉辦的“華僑與中外關係史”國際學術研討會。會議總共四天,我有幸擔任分組發言的輪值主席。逾百位海內外學者圍繞“一帶一路”的歷史思考、住蕃華人與中西交通、中國歷代對來華移民之管理、華僑與中華文化對海外的傳播等議題進行了深入研討。

我在大會發表了題為“林鳳拓殖馮嘉施蘭國遺蹟踏勘”的學術演講,並向學界同人播映了我在馮嘉施蘭國故地尋訪到林鳳國王的歷史遺蹟及其後嗣的圖像資料,引起學者們極大的興趣。本文是當今學術界首篇嘗試論證“拓殖”之文,動因緣於我周圍虎狼之國咄咄逼人之勢,意在傳揚中華民族以匹夫崛起、“屢仆屢起”的英雄氣概。

馮嘉施蘭國國王林鳳佩劍圖

百餘年前,胡炳熊先生撰寫《南洋華僑殖民偉人傳》之〈李馬奔傳〉時,開卷這樣感言:

嗚呼,我中國今日民族之衰弱,蜷伏於外人勢力之下,其有僑居外國者,外人更從而束縛之,蹂躪之,無復能奮發自雄者。我國人無尚武精神,柔弱以至此。烏知三百年前,有以匹夫崛起,與歐洲強國抗爭,屢仆屢起,曾不少挫折,偉矣哉!吾一述李馬奔軼事,而歎我民族崇拜英雄之思想,何其薄弱也!

他並在學術界大聲疾呼,應該重視對海外華人拓殖先軀的研究。他說:

嗟我政府,嗟我同胞,不可無以維其後,合群而研究方略,責在吾人,抑殖民專部之建設,夫亦安容已矣。

馮嘉施蘭國的歷史遺蹟 —— 西班牙燈塔見證了林鳳國王的威儀

本文是當今學術界首篇考察林鳳海外遺蹟之作,動因緣於我周圍虎狼之國咄咄逼人之勢,意在傳揚中華民族以匹夫崛起,“屢仆屢起”的英雄氣概。

明隆萬之間,廣東饒平人林鳳為避官兵進剿,率戰艦六十二艘,五千五百餘人,揚帆向呂宋進發,在馮嘉施蘭 (Pangasinan) 建立國家,教民織布和耕種,受到當地百姓的擁戴。林鳳,又名林阿鳳,西人諧音譯為“李馬奔”。近代學者在述及此段史事時,亦誤作李馬奔或李馬芳。筆者在實地考查時,通過當地土著的口碑相傳和歷史遺蹟佐證,釐清了這一誤譯之緣由。本文通過查閱大量的史料 (包括菲律賓華人提供的史料),並親赴位於今北呂宋西岸的馮嘉施蘭國都城林加延鎮 (Lingayen) 故地,進行深入的民間訪查,終於尋覓到林鳳六支後裔中的四支,還在山林深處訪查到其殘部伊哥羅—華族人種的生活今況。本文配以作者於實地考察時拍攝的圖片若干,並有與林鳳後裔及其殘部後裔互動的場景。

東洋馮嘉施蘭是大明朝貢國

明成祖朱棣推行其父朱元璋制訂的對外友好政策。他對侍臣們說過:“漢武帝窮兵黷武,以事夷狄。漢家全盛之力,遂至凋耗。朕今休息天下,惟望時和歲豐,百姓安寧。至於外夷,但思有以備之, 必不肯自我擾之,以疲生民。”父子兩人的軍事思想和對外政策一脈相承。

洪武政權從建立時起,對周邊大小國家就逐步建立起睦鄰友好關係,“東洋中小國”的馮嘉施蘭,就是其中之一。

馮嘉施蘭是菲律賓一個古國,其故地位於今菲律賓北呂宋地區的西南部沿海,南部和東部與中呂宋地區相連,西部瀕臨南中國海,轄地相當於今天北呂宋西部海岸的一個省。英文名稱Province of Pangasinan,古代華商亦謂“班加斯南”、“傍佳施蘭”、“邦家斯南”、“傍加施蘭”等,皆音同而字異也。

按《辭海 · 歷史地理分冊》條目解釋,元、明兩朝對東洋的劃分,以今南海東部 (約自東經110° 以東) 以及附近諸島(今菲律賓群島及加里曼丹島等)為界線,證據見元代汪大淵《島夷誌略》及明代張燮《東西洋考》。至於西洋的劃分,其界線則在今南海以西 (約自東經110°以西) 的海洋及沿海各地 (遠至印度及非洲東部),較之東洋,西洋的範圍和含義更廣。

馮承鈞《中國南洋交通史》有考:“今 (人)之所謂南洋,包括明代之東西洋而言。東西洋之稱,似首見《島夷誌略》著錄,然至明代始盛行。大致以馬來半島與蘇門答剌以西。質言之,今之印度洋為西洋,以東為東洋,昔日大食人亦以此兩地為印度與中國之分界。然在元以前則概名之曰南海或西南海。”(1)

在古代的菲律賓, 政府的單位是“ 巴朗加”(barangay),意為“帆船”。這些巴朗加,事實上是些獨立王國,因為它們具備了一個國家的四個基本成分:土地、人民、政府和主權,就如荷馬時代的希臘城市國家。每一巴朗加由一位稱為大督的國王統治,有的巴朗加國王又叫作哈里 (hari)。此名詞源於梵文。巴朗加國王的職位是繼承而來的,這和古代中國的帝王世襲制一樣。菲律賓在西班牙入侵 (1565年,明嘉靖年間)之前,已有好些巴朗加組成的聯邦。(2) 故馮嘉施蘭亦其中之一也。

《明史》列傳第二百十一〈外國四〉記其事略云:

馮嘉施蘭,亦東洋中小國。永樂四年八月,其酋嘉馬銀等來朝,貢方物,賜鈔幣有差。六年四月,其酋玳瑁、里欲二人,各率其屬朝貢,賜二人鈔各百錠、文綺六表裏,其從者亦有賜。八年復來貢。

在鄭和下西洋時期,大約由七千餘座島嶼組成的菲律賓群島,建有許許多多的小國,馮嘉施蘭便是其中之一。雖然國多,但是與外界往來的不多,尤其是與明朝有朝貢貿易的更少。據《明史》記載,永樂年間,它與明朝政府有較密切的政治關係,三次來華朝貢,而明朝廷亦有過一次遣使馮嘉施蘭。永樂四年 (1406) 八月,國王嘉馬銀等來朝,永樂帝賜與鈔幣。六年七月,其首領玳瑁、里欲兩人各率其屬來朝,貢方物,皇帝賜兩人鈔各百錠、文綺六表裏,從者亦有賞賜。八年,復與呂宋等國來朝貢。在考證時我還發現一個有趣的細節:永樂六年四月,馮嘉施蘭來華朝貢的酋長叫玳瑁,玳瑁去世後,華人便把這裡的 Lingayen Gulf (林加延港) 稱之為玳瑁港,此名稱一直沿用至今。張燮《東西洋考》記云:“玳瑁港,地勢轉入,故稱玳瑁灣,而表山環其外。凡舟往呂宋,必望表(山)而趨,故茲山推望鎮焉。灣名玳瑁,然玳瑁非其所出,所出蘇木耳。” 張燮的意思是說,玳瑁港並不出產玳瑁,祇出產蘇木。這也從另外一個角度說明,玳瑁港和玳瑁灣,名稱蓋由人名轉化而來。

林鳳拓殖馮嘉施蘭之遺澤

一、林鳳史事述略

林鳳,又名林阿鳳,西籍譯作 Limahong,日人譯作李馬奔、李馬芳,生於明代嘉靖年間,卒年不詳,廣東潮州饒平縣人。

《明史》關於林鳳事蹟記錄有三處,不過都是穿插在其他的人物傳記中。我讀《明史》時,有一句話引起了我的關注,原文是這樣的:“鳳初屯錢澳求撫,正茂不許,遂自彭湖奔東番魍港,為福建總兵胡守仁所敗。”林鳳想請求官府招撫,但是朝廷不允,他祇好出逃。

林鳳族祖林國顯,明嘉靖時在東南沿海頗負盛名。林鳳為人豪俠寬厚,十九歲參加海上綠林“泰老翁”隊伍,以機智勇敢得泰賞識。泰老翁病故,林鳳繼其事業,以澎湖為基地,開拓海上貿易,最盛時轄艦三百餘艘,人眾四萬以上。(3)

隆慶元年 (1567),林鳳率部攻佔惠來神泉鎮;萬曆元年 (1573) 屯南澳之錢澳,十二月進攻澄海,大敗明官軍劉國賓;萬曆二年二月攻打潮州、惠來;四月攻入清瀾 (今海南文昌縣);六月在廣東兵敗,退居福建沿海;十月遭明官軍福建總兵胡守仁襲擊,轉移魍港雞籠 (今臺灣基隆) 駐紮;十一月先後進攻潮州踏頭埔 (今汕頭達濠)、饒平柘林、惠來靖海、陸豐碣石等廣東沿海要鎮。在林鳳猛烈攻擊下,明王朝被迫停止當時在廣東的“猺獞之役”,集中水陸軍主力對林鳳圍剿,並嚴令閩粵兩省督撫鎮巡各級官吏督師“同心勠力,務使片航不遺”。林鳳以南澳島為根據地,相持有時,亦曾修書議和,請求收撫,但廣東總督殷正茂以為林鳳四面被圍,旦夕可下,不予接納。

萬曆二年 (1574) 十一月,林鳳為避明官軍圍剿,率戰艦六十二艘,戰士二千名 (多數是農民、工匠)、水手二千名、婦女一千本百名,共五千五百人,以及大批生產工具、種籽等,向呂宋島進發。當時菲律賓土著苦於西班牙殖民者的虐政,歡迎林鳳前往。二十九日,林鳳抵達馬尼拉灣馬里萊斯(Mayireles)。兩次進攻呂宋王城,獲得勝利,擊斃西班牙駐菲總指揮戈尹特(Maytlngoiti)。十二月二日,林鳳率主力向王城發動第二次進攻。兵分三路前進,由於敵城防堅固,又有西班牙艦六艘、西兵數百從後襲擊,加之後續部隊未能及時增援,致孤軍作戰,傷亡慘重。

林鳳隨後派同小船進入內河接應,並派佯攻隊伍掩護主力撤回海上,然後率隊北上,在馮嘉施蘭的林加延鎮 (Lingayen) 灣建立了都城(包括住所、城寨、寶塔)。林鳳自稱國王,向當地居民傳授中國先進農業耕作技術和手工工藝。當地居民也為林鳳提供糧食、木材和其它必需品,配合林鳳反抗西班牙殖民主義者,中菲人民關係融洽。

西班牙殖民主義者經過一段時間的準備,於萬曆三年 (1575) 三月圍攻林鳳。明政府乘機派潮州把總王望高赴菲,與西班牙駐菲總督勒比撤里密議聯合圍攻林鳳事宜。林鳳時處腹背受敵,苦戰四月,糧械不繼,寡不敵眾,乃秘密趕造新船,於八月四日,一夜之間巧妙突圍,直抵臺灣。突圍時有戰艦四十餘艘。其後因隊伍內部意見分歧,加之部下首領蔡德等人至潮陽受撫。林鳳祇得隱遁,“復走西番”,不知所終。(4)

二、林鳳是海外華人的拓殖先軀

林鳳的海上活動,尤其是1574年到菲律賓驅逐西班牙殖民者的鬥爭,在所在國的廣大民眾中留下了深刻印象,關於他的戰鬥軼事在東南亞華僑和當地百姓中廣泛流傳,膾炙人口。

然而,在中國的典籍中,林鳳這個名字一直被打上“海盜”、“寇賊”的烙印,直到2012年,《歷史研究》雜誌還在第六期刊發相關文章,題目就叫“明隆萬之際粵東巨盜林鳳事蹟詳考”。而2014年3月X日,《廣州日報》在副刊B5版登載了一篇文章,則起題目為“中國海盜400年前遠征馬尼拉”!

余意為,今天是我們應該為四百四十年前的這位拓殖先驅進行正名的時候了!

其實,民國二十年,菲律賓有位佚名作者便曾經為林鳳吶喊過,他說:“林鳳值東方之哥倫布也!”(5)而百年前,胡炳熊先生撰寫《南洋華僑殖民偉人傳》(6) 之〈李馬奔傳〉時,作者開卷感言已見本文開篇所引,可謂擲地有聲今猶震耳。

菲律賓華人學者陳臺民在其《中菲關係與菲律賓華僑》一書中,對林鳳這一歷史人物的評價至為公允。他說:

林鳳是在南洋史上不朽的名字,林鳳所對抗的是西班牙侵略者,因而他的事蹟具有更大的意義。[⋯⋯] 林鳳征菲的時候,率戰艦六十二艘,陸軍二千名、水手二千名,婦女一千五百名,兵士中有許多是農民和手工業工匠。由此可見,當時林鳳的部隊,有許多人是攜眷來菲,準備在菲律賓作久居的計劃。林鳳和他的部將這樣乘風破浪,向海外拓荒的壯舉,是一篇永遠為中華民族的優秀兒女所嚮往的史詩。[⋯⋯] 這是中國人民第一次在亞洲土地上,和歐洲侵略者所進行的較具規模的正義戰爭,當我們站在亞洲民族的立場上考察這段歷史的時候,對這一點是不應該加以忽視的。(7)

三、林鳳拓殖之遺澤:教土人以耕稼知識

由早期旅菲華人編撰的《菲律賓華僑名人史略》之〈李馬芳傳〉曾講到當地土人苦於西班牙殖民者的虐政而歡迎林鳳艦隊到來的情景:

菲人自昔既苦於西班牙虐政,久思脫離其羈縻,然手無尺寸之藉,冒昧行事,如以卵擊石,非徒無益,且自速其禍也。當西人與李馬芳構兵之時,菲人即謀乘機起事,凡鄉村中僧侶 (傳教士),悉為土人所拘禁。各社皆派代表聚議禮拜寺中,殺羊為誓,皆極端反對西班牙人之政教。憤激之餘,並有手刃僧侶以洩恨者。於是召集各鄉少年,共得精銳數千,匿諸蚊甲中(Banca,菲地木舟之名),散而 [入]岷希蚋灣,一待李軍得勝,即欲合力逐西班牙人,奉華人以為主 [⋯⋯]

(林鳳) 教土人以種種的耕稼之知識,菲人始由遊牧時代,漸入農業時代。而日用諸物,亦皆賴中國南方輸入,如今日家常用器,猶相沿呼似漳、泉鄉音。則莽莽群島,開闢首功固屬我華人。由是中國南方商人,漸相繼偕來,其商品以棉花、鐵器、紙料為重要。使當時我國有經營海外思想,則藉商業行殖民政策。(8).

西班牙文獻資料對林鳳退躆玳瑁港一事亦有所記載。西班牙人門多薩於1585年印行《中華大帝國史》中記載:“他 (林鳳) 已在這條傍佳施欄大河自立,人們都承認他是他們的君主。”而稍後出任菲督的桑德則稱,林鳳在傍佳施欄“建築要塞以作永久居計”(9)。

林鳳在玳瑁港稱王是實。《萬曆武功錄》載:“前是,(林) 鳳在呂宋築玳瑁港為城,自號稱為國王。”(10)

另據卡沙 V. 凱蘭泰 (Casar V. Callanta) 的研究,林鳳征菲於1574年11月中旬離開臺灣澎湖,11月23日到達菲律賓北部的伊洛戈的一個村落,11月30日至12月3日在馬尼拉與西班牙殖民者交戰。林鳳未能攻下西班牙在馬尼拉的城堡,後移師北上到邦加斯南省的邦加斯南河河口,受到當地人民的歡迎,就在距離河口四里的地方建立居住地。(11)

林鳳征菲,可視為中國人第一次有組織地、較大規模地移民國外。從林鳳征菲時,水兵中有許多農人和手工業者,而且帶有農具、種籽和牲畜來看,很明顯,這批人具有移民性質,是想在菲律賓作永久性的定居,由於遭西班牙殖民者的驅逐,最後一部分離開菲律賓,另一部分人留在呂宋。留在呂宋的華人與當地的伊哥洛特 (Igorrote) 族人雜居、通婚。據說這些華人的後裔,形成為伊哥洛特﹣華族(Igorrote-Chinese),至今對中國人懷有真摯的感情,而不諱言他們的祖先是林鳳 。(12)

伊哥洛特 (Igorrote) 族,又可譯作伊戈律族。菲律賓華人學者劉芝田先生曾經到過呂宋北部高山省,從這個民族的風俗習慣和文化特徵着

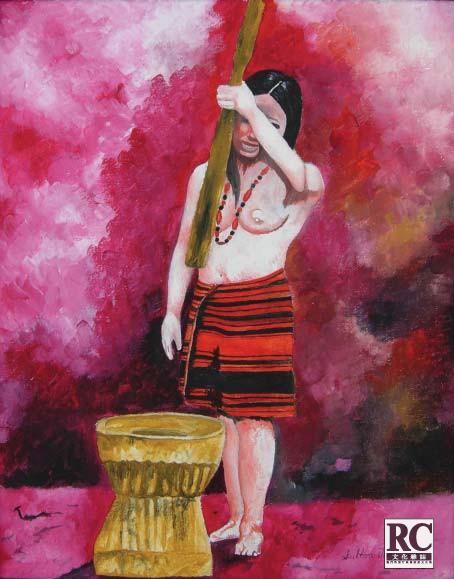

昔時伊哥洛特人婦女在椿米的畫片

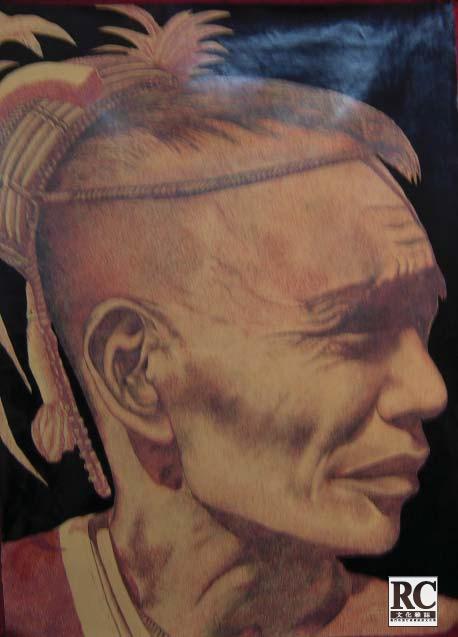

獵頭族部落老寨主 (20世紀初)

老寨主之少妻巴羅‧娥縵 (持畫者是伊哥洛特﹣華族(Igorrote-Chinese)的後裔畫家二順)

手,進行了數年的訪查,撰寫了數萬言的調查報告。他由此總結了十二個方面,並舉例說明伊哥洛特族與華人的相似之處。菲律賓民族成分繁雜,為甚麼僅僅是伊哥洛特人與華人有着許多相同或相通點呢?劉芝田先生雖然沒有注意到林鳳的數千部將隱沒在伊哥洛特人生活的高山林莽中這一特定的歷史史實,但是我們在論證他們的文化特徵和生活習俗時,不得不去考慮這些歷史因素。

筆者閱罷劉芝田〈高山上的伊戈律族〉(13),除去其中的牽強附會成分,至少有以下幾處可以看出伊哥洛特人與華人有相同點,謹簡述如次:

種山:呂宋北部的伊戈律族,全部是種山民族,在馬搖搖 (Mayoyao) 及卡拉巴羅 (Caraballo) 兩山斜坡所開鑒的梯田,是全世界聞名的奇景之一。而今日聚居於湘、黔、滇、桂間的所謂苗嶺瑤山的苗瑤族,全在崇山峻嶺上的斜坡開闢梯田,以山耕狩獵為活,臺灣的山胞與此相同。

崖葬:伊戈律人今日還盛行着崖葬的風俗,有棺而不葬,置之崖穴,尤其是在汶獨,人到老時,自己先把棺木造好,在棺材之上以木雕刻人頭,裝置棺上,死後將棺材放在人跡罕至的崖穴中,其後即不過問。亦有置棺於高山之顛者,而閩地亦有此崖葬習俗,華南人也有在墳墓上以土堆成人頭形狀者。

鄉老社制:伊戈律人今日盛行鄉老社制,各族奉祀一族神,一如華南鄉族的社稷菩薩,其名稱不一,在汶獨則稱為 Lumawig,族中人口多少亦不一,多者數萬,少者數千,因地區而分為諸多村落,每一村落約有十五家至五十家不等,村裡建有女屋 Ulog 與男屋 Ato 各一所或多所,作為成年 (指十三四歲) 而未婚男女的寓所。

伊戈律人家庭的小茅屋不建房廳,未成年男女與父母同住,成年後即分居於女屋和男屋,日間則回父母家裡工作。女屋設於村落之郊野中,作為未婚男女的試婚之所。男屋則設於村內,為未婚男子居住之地。女屋設女鄉老 (Elder) 管理和指導那些女孩,男屋則為村中社會的中心,由男長老們管理和指導。村中一切公私事情和糾紛皆由鄉老決定,決定之後,族人祇有服從,不敢反對。

華南鄉俗,鄉民日出而作,日入而息,有事或遇着任何紛爭無法解決時,則具禮物延請社內鄉老 [亦稱父兄,多是鄉中年高望重的人] 解決,俗稱“上祠堂”。所謂“社”,就是指該鄉或該族所供奉的“社稷菩薩”,有數鄉奉同一社菩薩,亦有一鄉奉一社菩薩者,苟糾紛屬於兩社的社民者,則雙方同意延請一有名望的鄉老解決之。此種華南鄉俗,直到民國初年還在盛行。

打泥蒿:汶獨的伊戈律人叫做fagfagto,亦以泥石互擲,他們相信頭被擊破,血流越多,將來薯芋與禾稻越加豐收。

華南農村風俗,每到年終收穫完畢之後,兒童們成群結隊,聚集隴畝間,此鄉兒童與彼鄉兒童以田間禾稻泥蒿互相拋擲,如作戰然,名為打泥蒿,甚至有頭破血流者,以慶祝下糙禾稻的豐收。

桶裙與褌布:伊戈律女人今日仍盛行一種桶裙。《新唐書》說獠“婦人橫布二幅,穿中貫其首,號曰桶裙”。這種桶裙有兩種,一為貫頭的,用闊布一幅,中穿一如頭大小之洞,頭貫洞中,布的周緣下垂,前短後長,繫以帶子,又稱衣着尾。

至於褌布,英文稱為G-strings,伊戈律人,男女上身皆露體,女以桶裙圍其下身,僅及膝,男則以布前後掩其下體,並以一帶在腰間束之,使羞恥部分不為人見。但在早晚天所寒冷時,婦女加穿短衣 Blouse,花花綠綠,五色繽紛,一如臺灣的高山族。

吾粵南部沿海居民每於下海或下田工作時多不穿褲,僅以長布纏其下體,上身裸露,俗稱“打梢”,這是作者幼時所習見的,亦即《海南島誌》所記:“黎人男子衣服甚簡單,但以一方掩下體,以帶束其前後,繫於腰間,稱為小裹。”

無邊帽:伊戈律族所戴的無邊帽,比粵省南部鄉間所通行者略小,祇能將一部分頭髮蓋住。帽的內部做成許多小袋,作為放置煙草、火柴、檳榔及其它細小什物之用。尤其是在雨天的時候,他們在田野間工作,常常全身盡濕,他們的煙草與火柴就祇靠那頂小無邊帽內的小袋為他們保持乾燥。伊戈律男子蓄髮,分為前後兩部,前半部在額端結成一束,後頭部收束於腦後紐緊,由左或右轉於前額,一同結束之,無邊小帽即用簪插在腦後的發上,這種髮式與黎族同。這種無邊帽吾粵稱為“纂”(Tsung),狀如美國一磅裝咖啡罐,蓋在頭上,我們在印尼和蘇祿就常常看到回教徒戴着這種無邊帽。作者在年輕離開家鄉前,這種無邊帽是經常戴用的。

林鳳殘部教伊戈律人耕稼之生產工具

銅鑼的應用:伊戈律人主要樂器有兩種,一為鼻簫,汶獨人稱為 Kaleleng,以直竹製成,長約二尺,一如吾粵之洞簫,以鼻吹之,發出細軟美妙之音,青年男女作為求愛之用。另一為銅鑼,汶獨人叫做gangsa,分大型、小型兩種,與華南鄉間所用之銅鑼一模一樣,其用途亦相同。每當族人慶典作樂時,就敲打銅鑼,作成節拍,手舞足蹈,群起跳舞。

華南所用銅鑼有兩種,一為大型,一為小型,大型直徑約十八英寸,小型約八英寸至十英寸之間,不但為舞臺及慶典中之重要樂器之一,凡屬族社中的警報或通告,皆以鳴鑼為訊號。

伊戈律部落民眾表演銅鑼舞蹈的畫片

山歌:伊戈律人亦有唱山歌或唱木魚的習俗。青年男女每在情愛綣繾中,輒發為歡樂的歌聲。又如懷念故舊或遇到不幸和生活艱難時,他們亦隨感動的情緒,隨口發歌,聲極悲切。這種歌亦是臨時自選,發自心聲。作者年少在鄉間經常見到婦女遭遇到不幸,如喪夫失子時,輒獨至曠野或森林中,坐在地上,放聲大哭,唱着悲哀的歌聲,悲慘動人,往往唱了幾個鐘頭,待有人來拉她起身時才停止。作者少小離家,老大未回,然此情此景,及今思之,歷歷如在目前,此與今日伊戈律人的悲慘歌聲,如出一轍。

華南鄉間,青年男女以善唱山歌著名,亦稱唱“木魚”。青年男女每於山野間相見,觸景生情,唱起山歌來,此唱彼和,歌詞纏綿悱惻,有時亦會令他們促成眷屬。這種山歌往往臨時選出,隨口發歌,成為天籟。吾粵女子出嫁,或送殯時,亦常觸景生情,一唱三歎,往往發為淒惋動人的歌聲,如新娘“上頭歌”、上轎辭別歌、坐堂歌、打糖梅歌,都是唱得異常動聽的。

言及於此,筆者納悶:劉芝田先生寫《菲律賓民族的淵源》一書,赴北呂宋高山莽林中,考察伊戈律人的風俗習慣與文化特徵,為甚麼選擇汶獨 (Bontos) 這個部落,作為對照呢?又為甚麼汶獨這個深山窮谷中的部落會有如此多的華人生活印痕呢?而這一切是否都與伊哥洛特-華族 (Igorrote-Chinese) 聚居的村落有關呢?諸多疑團,俟筆者有緣再來此地時作進一步探究。

綜上所述,林鳳部屬經過數百年來的歷史歲月,與當地山民漸漸實現了民族融合,他們向山民傳授潮州先進農業耕種技術和手工業,給當地百姓所帶來的種種惠澤,諸如開鑒梯田,穿戴服飾,鳴鑼樂舞,擊木而歌,擲泥慶豐,等等,至今仍然銘記於山民心中。

林鳳拓殖馮嘉施蘭國遺蹟踏勘

一、關於大順等林鳳六支後裔之訪查

前已見述,萬曆二年 (1574) 十一月,林鳳在馮嘉施蘭的林加延鎮 (Lingayen) 灣建立了都城,自稱國王。仁雅因在甚麼地方?那裡是否還能訪查到他的直系後裔或其部將後裔呢?

我先在馬尼拉之際,菲華總商會李汶生理事長告訴我一個資訊,他曾經看到過一份材料,裡面講起林鳳征菲的時候,率戰艦六十二艘,陸軍二千名、水手二千名,婦女一千五百名,兵士中有許多是農民和手工業工匠。而這六十二艘戰艦,被分成六個支隊,每個支隊皆由其子做統領[據傳林鳳在馮嘉施蘭稱王時有六子三女]。現在還能夠在林鳳的舊都仁雅因找到他的後裔。這是一個非常有用的資訊!

我在北呂宋踏勘林鳳拓殖馮嘉施蘭國遺蹟,第一站是到馮嘉施蘭省府達古潘 (Dagupan) 的大同中學,因為在那裡我可以得到華人教師的指點和幫助。賴學校行政主任洪昆成老師熱心指引,延請來自福建師大的漢語志願者張海娟同學帶我到學校附近尋找知曉人。終於,馮嘉施蘭省博物館(不過這個館其實祇是展覽攝影比賽的場所) 有位工作人員對林加延一地較熟,由他出面,給我僱了輛小麵的,於是辭別海娟,我獨自驅車趕往林加延,時在2009年1月14日也。

在林加延,凡是你向人打聽林鳳的,無論老嫗或稚童,都會熱情地把你帶到林鳳祀亭去,一小童子糾正我的發音:“不是林鳳,是林阿鳳!”

依傍玳瑁港的林鳳祀亭,屢廢屢建,然而祀亭的地點一直在此。起初是林鳳後裔捐資建造的小茅屋,類似我國沿海的土地廟形式。今天人們看到的亭子,有些洋氣,裡面供奉林鳳及其夫人的塑像,沿襲舊俗每年春秋兩祭,當地漁民百姓到這裡祭拜,感念林鳳的恩德。在馮嘉施蘭,無論是省府達古潘(Dagupan),還是林鳳後裔聚居地玳瑁鎮 (Lingayen),土人喚林鳳為“阿鳳”或“林阿鳳”、“ 林亞鳳”,皆其所部對林鳳的昵稱也。又將其稱之“林馬鳳”的,蓋粵人語

馮嘉施蘭國國王林鳳祀亭

祀亭內的林鳳夫人像

音之訛也,西人據此曰 Limahong。又稱之“李馬奔”的,此為日人殖民菲律賓時代對林鳳一名的誤譯,本文在後面的章節會講到。

又,由此座祀亭引發起筆者的好古之癖:林加延鎮,西文 Lingayen,讀如“林家庵”,或“林家堰”,此地名最早出現的年代及起源,已無法考證,我們權將其視為林鳳拓殖馮嘉施蘭的一個歷史文化遺痕。

祀亭內,林鳳塑像正面見的裝束不像明朝衣冠,而更像一個清朝的官員,手中的寶刀上用英文刻着 Limahong。林鳳生卒年無考,但其活動年月當在明萬曆初,也就是西元1573年前後,到崇禎末年 (1644) 也已逾百歲了。因此,這個裝束是後人想像的。林鳳夫人塑像正面,從塑像年齡推斷,林鳳夫人應為我華人也。

玳瑁港口還有當年的歷史遺蹟 —— 一座燈塔。1575年,西班牙攻陷了玳瑁港之後,於此地建造了這座燈塔。

我還饒有興趣地在玳瑁鎮的一個旅遊紀念品手工作坊踏訪。四百四十年前,土人還不懂得工藝和經商為何事,正是林鳳在這裡當了國王之後,艦隊中的許多工匠教當地百姓手藝,這種遺澤一直到今天還在惠及舊都的土人。1993年4月,菲律賓總統拉莫斯訪問中國前夕,接受了中國記者的採訪。當他談及自己的故鄉班詩蘭省 (馮嘉施蘭) 林加延鎮 (Lingayen,即玳瑁寨) 時說:“班詩蘭省是全國最發達的省份之一,這恐怕得益於中國孔子的價值觀念。許多年以前,從中國來的林亞鳳(林阿鳳)就在林加延定居下來。”接着他指出:“林亞鳳的船隊帶來了中國人民的美德,這些美德包括‘勤勞、忍耐、節儉、敬老、守法、具有社會責任感’。現在省裡許多人都是林亞鳳的後代,他們也是班詩蘭的優秀分子。這就是為甚麼班詩蘭與其他許多省比較,顯得比較進步的原因。”(14)

很湊巧,在林鳳祀亭管理辦公室,我找到了林鳳後裔的一支二順,繼又在二順的幫助下,相繼找到了大順,三順 (女),四順。如此,我和他們這四個族親在林鳳祀亭內合影留念。

大順的一家四世同堂。我在他的熱情邀請下,拜訪了他的家庭。大順的祖母、大順夫人、其長女、次女及外孫都在家,他們都熱情地招呼我,給我端水倒茶。大順在玳瑁風景區以出租遊艇為生,他把他的姓名全稱恭敬地寫在我的記事簿上:“Cesar C,Tuason”,後面的 Tuason,即大順也。

據考,萬曆二年,林鳳的順風號船隊帶來了中國的文化和手工業,現在這裡許多人的姓叫‘大順’、‘二順’、‘三順’、 ‘四順’、‘五順’、‘六順’,就是當年六十二艘中國船隊的六個編列。這個“順”,意思是順風順水。每個編列的頭領都是林鳳的族親,而祇有大順才是他真正的嫡系後裔。關於林鳳六支後裔的稱呼,華人中還有另外一種說法,認為是“大孫”、“二孫”、“三孫”、“四孫”、“五孫”、“六孫”,然而此說僅為坊間臆測,根據不足,故難以採信。菲律賓前總統拉莫斯也是玳瑁鎮 (Lingayen) 人,他曾公開說過,自己也是大順一支。

在靠岸的一根倒伏的巨木上,大順邀我坐下,並攀談起他的先祖林鳳軼事。“林鳳是明朝人,為甚麼他被塑造成一個清朝官員呢?”我仍然對這一歷史細節感興趣。“因為先祖是被明朝逼出去的,他的原意祇想歸順朝廷,但是,朝廷的官員逼反了他,於是最後漂滯南瀛。可能是後裔反感於那些腐敗的明朝官員,於是才把林鳳塑造成這個樣子[⋯⋯]” 大順如此說。他現在是玳瑁鎮遊艇俱樂部的個體經營者,遵其先祖遺言,世代居住在馮嘉施蘭的林氏後人以海為生,卒不可離開海也 —— 或許,這一解釋更合乎情理。

二、關於林鳳殘部伊哥洛特-華族人種之訪查

那麼,在呂宋島北部叢林深處,與林鳳殘部最後實行民族融合的伊戈洛特(即伊戈律)族,其歷史文化與社會生活又是怎樣呢?帶着這一問題,2009年1月中旬,我趕赴呂宋島北部高山省境內哥迪利拉山脈 (Cordillera Mountains) 中的碧瑤,深入山區伊戈洛特民族聚居的地方,對其中的獵頭族部落進行了調查。

獵頭族的族名叫嘎林嘎 (Kalinga),他們這個部落很野蠻,常常以獵殺別的部落的人頭為功績,你殺的人頭越多,就能被推舉為首領。這種恐怖的情景直到上個世紀的50-60年代還存在。但是對於華人,他們卻不但不傷害,還表現得非常友好,這是因為華人的善舉感染了他們。有一位老華人叫楊裕榮,廣東人,先祖是林鳳的同鄉,渡海到這裡謀生。楊裕榮見這裡華族子弟多,於是捐資興辦義學,擔任碧瑤愛國學校董事長,與獵頭族部落友好相處。2009年我在一個獵頭族村莊考察,就是他的太太和一位華校志願者做嚮導的。

這個獵頭族村莊叫台繆﹣阿灣(Tam-awan),位於呂宋島北部碧瑤深山中,在嵐氣遮掩下,它顯得很神秘,若沒有華人做嚮導,你是沒有膽量到裡面去的。楊太太說,年幼時,她的兄弟常常會爬到大樹上,登高從這裡可以看到我們的南中國海。

筆者與林鳳後裔大順、二順、三順、四順合影

筆者與林鳳後裔大順、二順、三順、四順合影

《明史·外國傳》裡記述一些南洋島國的習俗,“人皆巢於木巔,食果實魚蝦”。這個“巢於木巔”,就是指住在樹上的屋子裡。早期獵頭族部落,就是居住在這種巢於木巔的房子裡。現在開化了,部落裡的人不僅改變了殺人取頭的惡習,還全部搬到磚頭砌成的房子居住,於是他們便將舊屋(樹上的小屋)作為“古蹟”,向外界開放展覽。在一家屋子前,獵頭族部落的男主人是位四十多歲的中年人,是個頭領。我從他的服飾上可以看出,獵頭族今天已經被文明開化了。這位頭領給我講述了他當年出戰時的經歷,並向我展示了作為部落戰利品的人頭和獸骨。據瞭解,台繆﹣阿灣的獵頭族,今日都已經放棄了他們祖宗留傳下來的獵頭風俗,但是該族巫術與命運的迷信甚深,禁忌亦特別多。關於衣着之風俗,1969年5月(15),劉芝田先生還看到男女上身皆露體,女以桶裙圍其下身,僅及膝,男則以布前後掩其下體,並以一帶在腰間束之,使羞恥部分不為人見。該部落還有紋身之俗,佩刀持矛,看起來似乎很可怕,但是他們賦性溫良,每個人都非常好客,到處皆受他們款待,使我覺得有安全感。他從屋子裡取出頭飾帶在我的頭上,並拿來長矛遞我手中,於是我與獵頭族部落來了一次“親密接觸”。在另外一家草屋內,我看到了做農活用的工具,如椿臼,簸箕,鋤頭等,皆與我國農村所使用的農具相類。

十分地湊巧,我在台繆﹣阿灣村莊,見部落裡有一位畫家在向我們展示他的作品,作品的題材均取材於部落生活,如那時部落百姓還保存裸體及文身的習俗,部落民眾表演的銅鑼舞蹈,以及婦女椿米,兩小兒扛豬仔等勞動場景,畫面的人物生產活動一派生機盎然。使我感興趣的還是那兩幅:一幅是20世紀初,獵頭族部落七十多歲的老寨主,頭上插羽為飾。他的名字叫伊巴雷德。另外一幅,是20世紀60年代,獵頭族部落寨主之妻(約二十歲),她的名字叫巴羅•娥縵(Balol.womal)。我原想買回收藏老寨主伊巴雷德與嬌妻巴羅‧娥縵的這兩幅油畫,但是一問價錢,每幅要八千比索,相當於人民幣一千元,最終放棄未買,至今念及此事,心猶悵悵也。

這位畫家遞給我一張他的名片,我接過一讀,名字的全稱是“Jordan B.Mang-osan”,這後面的“osan”,讀如粵東口音“二順”。因為這“osan”之姓氏,在伊戈洛特的部落中頗顯獨特,可能是林鳳的後裔二順!我激動異常,因為這次考察,我終於找到一名伊哥洛特-華族 (Igorrote-Chinese) 的後裔,並且他還是個才華橫溢的部落畫家。確否,望學界同好賜以高見。

林鳳誤為“李馬奔”之前因後果

一、“李馬奔”真名之考證

本文開篇時曾述及,林鳳又名林阿鳳,西人諧音李馬奔,近代學者在述及此段史事時,亦誤作李馬奔或李馬芳。筆者在實地考查時,通過當地土著的口碑相傳和歷史遺蹟佐證,釐清了這一誤譯之緣由。

先看祀亭內的林鳳塑像,面容清瘦,在他的手中,緊握着的一把寶刀,寶刀上面用英文刻着Limahong。這“Limahong”,用土人的讀法,乃“林阿鳳”也。那麼,為何林鳳也即林阿鳳會被史學界誤成李馬奔呢?翻檢文獻之後,對事情來龍去脈,終於一窺端倪。

最先發現這一錯誤的是張星烺先生。民國十六年春,張星烺先生在廈門大學國學研究所任所

巢於木巔的伊戈洛特木屋已被列入古蹟

長。他在給學生講授《南洋各島史》之際,思考到李馬奔之名必定僅僅是譯音,斷非其漢文本名。因此,他就在《明史》卷三百二十三〈呂宋傳〉中搜尋,希望能夠得到一些蛛絲馬跡,未果。張並未就此放棄,繼又從福建、廣東等地方誌中尋找證據,最後終於在《泉州府誌》卷三十〈名宦二〉中,見萬曆二年有海盜林鳳,惠、潮失敗後,走呂宋國,於是以重兵屯之。此條記載雖然簡略,然而其中有三件事皆與菲律賓史相合。於是就此展開論證。文中有一段話,對林鳳被錯譯成“李馬奔”提出了非常精闢的見解:

林鳳名字讀音與 Lim-ahong 相合,漳泉潮梅人,讀林鳳如 Lim hong。中間a字音,似唇音重出,或為阿字之原音。中國南方人喜於人名上加一阿字,當時閩廣人或皆稱林鳳為林阿鳳,由是而成為 Lim-A-Hong。更進一步,西班牙人訛成一字,即變為 Limahong。初讀此名者必依普通音節,讀作 Li-ma-hong。依潮州漳州音譯成漢字,即成李馬奔矣。不細思之,統不意其能為 Lim-a-hong 也。(16)

二、“李馬奔”之訛始作俑者

張星烺先生論文刊發之後,學術界反響強烈,稱羨他“其言甚確,無可非議”。民國二十年二月,李長傅根據張星烺的考證結果,又進一步究根尋源,始才發現林鳳之所以被錯譯成“李馬奔”,造成其錯誤的始作俑者是日人田中萃一郎。田中所著《東邦近世史》卷上頁31到頁32,根據 Foreman, The Philippine Islands 敍述 Limahong 事蹟,而譯為漢名作“李馬奔”。(17)由此,華人學術圈以訛傳訛,其結果是,林鳳被歷史湮沒,“李馬奔”則揚名寰宇矣!

【後記】余在菲島考察期間,承蒙馬尼拉王城華人博物館資料室吳文煥先生熱情幫助,吳氏慨允余於館內搜羅及複印華文史料,得以撰成此文。又,本文考察所拍攝之圖片,均係獨家版權。

【註】

(1) 馮承鈞撰、謝方導讀《中國南洋交通史》,〈序例〉,頁1。上海古籍出版社2005年。

(2)根據人類學家解釋,菲律賓民族的起源,除了冰河時期沿着大陸而來的先民外,其後的移民都為中南半島、印度、華南等地渡海過來的。因此,在西班牙入侵之前的菲律賓,稱“風帆時代”。詳見拙著《泛槎考謎錄》第八篇〈南洋何處古麻剌朗〉,頁346。北京學苑出版社,2000年。

(3)《饒平縣誌》第一章〈人物傳‧林鳳〉,頁1031。廣東人民出版社1994年。又據清順治版《潮州府誌》卷三十八〈征撫〉述林鳳家世云:“林鳳,廣東潮州府饒平人。族祖林國顯,綽號小尾老,亦饒平著名海寇。國顯與鄉人沈門由海道寇浙江黃岩,復犯漳州。其子被執繫獄,當事尋釋之以招國顯。顯益猖獗,以徽人徐碧溪為兒,徐導之攻南澳。及遊擊黑孟陽誅碧溪,國顯又與倭合。嘉靖四十二年,導倭入寇,踞上底林家園,四出抄掠。林鳳,林逢陽,皆其族孫。吳平,其侄婿。株連蔓引,流毒閩廣二十餘年。”

(4) 《萬曆武功錄‧卷三林鳳傳》、《明史卷二二二‧凌雲翼傳》。

(5) 《菲律賓華僑名人史略》,引《菲律賓華僑教育叢刊》附錄〈李馬芳〉,頁1。上海大東書局,民國二十年。

(6) 胡炳熊《南洋華僑殖民偉人傳》之〈殖民菲律賓者〉,頁4。清風橋文茂印局,清宣統間印本。

(7) 陳臺民《中菲關係與菲律賓華僑》,頁96。《商報叢書》,菲律賓以同出版社,1961年。

(8) 同(5),《菲律賓華僑名人史略》附錄〈李馬芳傳〉。

(9) (西)門多薩《中華大帝國史》第二部第一卷第六章,頁168。中央編譯出版社2009年。

(10) 明瞿九思撰《萬曆武功錄》卷三〈林鳳傳〉。

(11) Cesar V. Callanta, The Limahong Invasion. Quezon City,New Day Publishers, 1989, p. 12。註引曾少聰《東洋航路移民》第六章〈海洋移民發展的模式和作用 〉,頁205,江西高校出版社1998年。

(12) 關於林鳳征菲的詳細過程,參閱黃滋生等《菲律賓華僑史》,廣東教育出版社,1987年版,頁30-37。

(13) 劉芝田《菲律賓民族的淵源》第三章〈高山省的伊戈律族〉,頁87-325。香港東南亞研究所與菲華歷史學會編輯出版, 1970年,豎排本。

(14) 〈拉莫斯故鄉的“中國熱”〉,載1993年4月26日《人民日報》

(15) 同 (13),頁36。

(16) 張星烺〈菲律賓史上“李馬奔”Limahong 之真人考〉,《燕京學報》第八期,頁1473-1491。民國十九年。上海圖書館藏本。

(17) 李長傅〈菲律賓史上“李馬奔”Limahong 之真人考之補遺〉,《燕京學報》第九期,頁1869-1871。民國二十年。上海圖書館藏本。

* 徐作生,上海《文匯報》前任編輯,現為上海海事大學鄭和研究中心教授,上海國際友人研究會副會長。