澳門媽閣廟洋船石(油畫) 澳門海事博物館畫家趙紹之繪

澳門的航海保護神崇拜

地球的表面,三分之二為海洋所覆蓋。人類與海洋的關係,由來久遠,至為密切。無論東方和西方,凡其社會生產和日常生活與海洋有密切關係的民族,其宗敎中都曾出現對航海保護神的崇拜。這種崇拜許多一直延續到現代,並隨着時代的進步而賦予新的內容和涵義。

位於中國南海之濱的澳門,是木帆船時代東西方貿易的優良海港。中國和西方的航海者,都在這裡供奉着代表不同民族文化的航海保護神。

在中華傳統文化中,有着自成體系的航海保護神崇拜。宋代起源於福建莆田湄洲嶼的媽祖,由於福建航海者的傳播和歷代統治者的褒封,至明代初年,已成為中華傳統中航海保護神的主神,受到中國各地的航海者和沿海居民的熱烈信奉。澳門所在的嶺南,為中國沿海信奉媽祖最熱烈的地區之一。

明代永樂七年(1409),因偉大航海家鄭和首次下西洋歸來後,以媽祖庇祐航海而奏請,褒封媽祖為“護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃”,並在南京勅建“弘仁普濟天妃之宮”。在其後的若干年代,居住在廣東沿海對外貿易港口之一蠔鏡澳的閩粵商民,在半島西南端靠近內港北灣的入口處創建了澳門地區最早的媽祖廟弘仁閣。到嘉靖三十二年至三十六年(1553-1557)葡人入據澳門時,這座媽祖廟已經成為澳門的標誌。

隨着澳門地區的進一步開發,媽祖信仰在澳門中國居民中得到進一步發展。弘仁閣所在的娘媽角,萬曆年間興建了“第一神山”石殿,康熙年間興建了正殿正覺禪林,其後又有觀音亭和觀音閣的興建,奠定了今天媽祖閣的廟宇規模。加上媽祖閣歷來以僧人住持的傳統,和數百年來留下的眾多楹聯碑刻,使媽祖閣成為一座規制嚴整的媽祖廟,和具有強大中國文化背景的名勝古跡。

同樣在萬曆年間,中國居民在地當澳門與青山及內地水陸交通要衝的蓮峰山下,創建了娘媽新廟(蓮峰廟)。加上清代以來在澳門半島和氹仔、路環兩島創建的其它媽祖廟和媽祖殿,今天整個澳門地區一共有近十座媽祖行宮。作為澳門地方開發無可爭議的標誌的媽祖閣,不僅是這些媽祖行宮中的“祖廟”,也是中國著名的媽祖廟之一。

澳門中國居民所供奉的航海保護神,除以媽祖作為主神之外,與媽祖同為中國民間宗敎信仰主要支柱的關帝,和佛敎神祇中影響最大的觀音,道敎神祇中影響最大的呂祖及北帝,在某種程度上也被作為航海保護神而加以崇拜。而作為媽祖衍生形態的三婆,和具有嶺南民間宗敎特色的洪聖王(南海神),悦城龍母、譚公,以及澳門地區水上居民所特有的朱大仙等航海保護神,也受到澳門中國居民不同程度的信奉。

按照中國民間傳統的宗敎意識,凡有影響的神祇,皆為“全知全能”的萬能神;本來具有各種職能而又供奉於不同地方的各種神祇,則為“當方土地當方靈”。歷史上澳門中國居民的宗敎意識也是這樣。如媽祖既具有庇祐航海者的主要職能,又具有庇祐這濱海之地的一方信眾富庶安樂的眾多職能。具有“萬能神”之稱的關帝,和救苦救難的觀音,既被供奉於濱海之地,在其眾多的職能中亦兼有了庇祐航海者的職能。隨着社會生產力的發展,交通條件的改善和時代的進步,這些神祇庇祐航海者的職能逐漸減弱,其他方面的職能卻逐漸加強,並不斷賦予這種信仰以新的內容。

在西方,從希臘、羅馬時代開始,就產生了為數眾多的航海保護神。如在希臘、羅馬神話中,有數十位女海神,她們都具有庇祐航海者的職能。西方航海者崇拜希臘、羅馬神話中的女海神的傳統,一直影響到地理大發現時代。

葡萄牙在地理大發現中充當了重要角色,是西方曾經顯赫一時的航海民族。1498年(弘治十一年),瓦斯科·達·伽馬(Vasco da Gama)的船隻繞過好望角到達印度馬拉巴爾海岸,發現了西歐直接通往東方的新航路,成為東西方兩大文明直接交通的關始。

在葡萄牙名詩人賈梅士(Luís de Camoẽs)的史詩《葡國魂》(Lusíadas)中,庇祐伽馬成功穿過印度洋的是羅馬神話中的女神維納斯(Venus)。維納斯最初為果園豐收女神,後來對她的崇拜擴大了範圍,並同希臘神話女神阿佛羅狄忒(Aphrodite)合在一起,成了愛神、美神和航海保護神。在買梅士的筆下,維納斯之於加馬,猶媽祖之於鄭和。然而,在信奉天主敎的葡萄牙,羅馬神話中的維納斯屬於異敎神。如果葡萄牙民族和西方各國沒有信奉航海保護神的傳統,這一部帶有“異端”傾向的史詩,絕不可能在中世紀天主敎會的出版物審查制度下獲准出版,更難以在整個葡萄牙民族以至西方各國中獲得熱烈持久的共鳴。

關於這種傳統的另一個佐證,是在1502年(弘治十五年),葡萄牙人到達與非洲西海岸平行,位於南大西洋中的一座火山島,便將該島命名為聖海倫娜島(Saint Helena)。這一命名起源於希臘神話中的女神海倫(Helen)。海倫為宙斯(Zeus)和勒達(Leda)之女,與其兄弟狄俄斯枯里(Dioscuri)同被奉為航海者的保護神。聖海倫娜島自1513年起先後被葡萄牙、荷蘭佔領,1659年以後又被英國佔領,其名稱一直沿用至今。

葡萄牙人於1553 - 1557年入據澳門以後,同中國居民一樣,懷著熱烈而虔誠的宗敎感情,在這裡供奉着西方的航海保護神。除了各敎堂普遍供奉的耶穌基督,兼有航海保護神的職能之外,建於高山頂或山坡上的聖母堂,所供奉的聖母似乎為專職的航海保護神。

始建於1572年(隆慶六年),重建於1602 - 1640年(萬曆三十年至崇禎十二年)的三巴堂(Igreja de S. Paulo),其正式名稱為聖母昇天大堂,1602年重建時所立的基石,其拉丁文銘文為Virgini Matri, Civitas Macaensis Lubens,意為“敬獻於偉大的童貞聖母”。直到今天,基石仍嵌於大三巴牌坊西側的牆壁間。大三巴牌坊正面聖母昇天塑像的右側,為“海星之母”的石刻圖案,右上角為立於空中的聖母,下方為一艘航行中的西洋蕃舶。其宗敎涵義,被解釋為: “海星之母引導着代表聖敎會的大船通過罪惡之淵”;或“一艘船在聖母引導下通過罪惡的海洋”。(1)前一種解釋距離世俗生活較遠,後一種則離世俗生活較近。按照天主敎的正統觀念,人世間處處充滿罪惡,“罪惡的海洋”不過為海洋的別稱。這座昔日面臨南灣海濱,築於高坡上的三巴堂,其正面的“海星之母”圖案,似可理解為聖母庇祐西方航海者在東方的航海活動的標誌。因為這種活動的成敗,決定當時澳門葡萄牙居民的生存和發展,也決定是否能募集足夠的資金來興建敎堂、供養敎士。

澳門東望洋山(一名松山)俯瞰全澳,南臨十字門,山上最古老的建築聖母雪地殿敎堂(Igreja de Nossa Senhora da Guia),供奉雪地聖母(Nossa Senhora da Guia),創建於1622年(天啟二年)以前,“所祀的是葡人奉為護衛航海之神,相當於閩粵漁民祀奉的天后”(2)。這座敎堂的由來,有一段神話: “傳説在明萬曆年間(1573 - 1620),有葡舶東來,至澳門港外雞頸洋面,迷失方向,松山山巔突出現靈光,指示迷津,説者謂此地聖母顯靈。及至葡人佔領松山,因在山巅處興建一座敎堂,以紀念此地聖母顯靈。且顯靈時為8月5日〔按: 新曆〕,因此每年此日,舉行瞻禮紀念,開放一天,讓居民登臨,至今弗替。”(3)

澳門半島的最高點,與東望洋山同樣南臨十字門,且地當澳門內港北灣入口處的西望洋山,則有西望洋弗朗卡聖母堂(Ermida de Nossa Senhora da Penha de França),大約因所供奉的聖母來自葡萄牙的弗朗卡(França)而得名。該敎堂由奧斯定會士創建於1622年,1624(天啟四年)由信徒加以擴建。瑞典學者龍思泰(Anders Ljungstedt)在介紹這座聖母堂時稱: “葡萄牙船隻在進港時,習慣上都向該隱修院鳴禮炮數響。它的收入依靠信徒的慷慨佈施,和那些以航海為生的人,為了求得聖母瑪利亞對他們生命財產的庇祐,在危難時刻所許下的佈施。”(4)後來的葡萄牙歷史學者蒙塔爾托(Montalto de Jesus)的介紹更為詳細: “奧斯定會僧侶將其修道院獻給航海者的女保護神弗朗卡聖母(Nossa Senhora da Penha de França)。葡萄牙船隻到達澳門時,鳴炮向聖母致敬,聖母堂的大鐘敲出悦耳的歡迎之聲以作回應。水手們登岸以後,帶着妻兒,赤着雙腳來到聖母堂,感謝聖母庇祐之恩,奉獻一些金錢作為禮物。有時會因其在海上遇到大災難時的許諾而慷慨佈施。--正像中國的水手向庇祐他們航行的女神天后奉獻祭品一樣。”(5)

位於澳門半島西南的老楞佐堂(Igreja de S. Lourenço),是澳門現存的三座最古老的敎堂之一。昔日敎堂訖立在南灣海濱,面向十字門。這座敎堂的創建,早於1569年(隆慶三年),第一次重修在1618年(萬曆四十六年),初期設有風信旗桿。敎堂的祭壇上供奉一尊少年神像,穿着絢麗的衣袍,一手捧着書本,一手持着法器,面部豐滿,神情凝重,炯炯有神的雙目注視着遠方,這就是年輕的老楞佐神(S. Lourenço),他是天主敎的航海保護神,“在航海的葡人心目中,是庇祐平安,賜予風信之神。”(6)

在探討了澳門的中國人和西方人各自的航海保護神崇拜之後,我們將進一步探討他們如何看待對方所供奉的航海保護神。

西方人眼中的中國航海保護神

在澳門中國居民創建媽祖閣的弘仁閣,並在這片中國領土上繁衍生息了若干個世代之後,葡萄牙航海者和耶穌會士來到澳門,見到了弘仁閣所供奉的媽祖神像,這大約是西方人開始注意到中國人所供奉的航海保護神的最早年代。

當時,澳門最早的媽祖廟弘仁閣,已經成為這一地區的標誌。葡萄牙航海者和耶穌會士也認同了這一標誌。西文中關於澳門名稱的由來起源於這座媽祖廟,就是有力的證明。

16世紀中葉活躍於東印度的葡萄牙航海者平托(Fernão Mendes Pinto),於1555年(嘉靖三十四年)11月20日從澳門寫信給果阿耶穌會會長,他將澳門的名稱拼為Amacuao。三天後,耶穌會士巴萊多(Belchior Barreto)給其在印度的同事寫信,信的開頭寫道: “1555年11月23日發自中國Machoan 港。”(7)均可算作西方人關於澳門名稱的最早記錄。

葡萄牙學者布拉加(J. M. Braga)稱,這一時期關於澳門的葡文音譯還有以下寫法: Amaqua、 Amachao、 Amacao、 Amaquao、 Amaquam、 Maquao等。(8)17世紀以後,又有Amaugau。 Machuon、 Machuan、 Amakau、 Amakao、 Amangao、 Amacon等寫法。此外,葡文或寫作Porto de Amecao,英文則寫作Port of A-ma,或Harbor of A-ma。(9)

以上譯名的還原,關繫到澳門西方名稱的起源。本世紀以來,東西方學者作過許多有益的探索。將Machoan、 Machuon和Machuan還原為“媽祖”,一般皆沒有異議。將Amaquam、 Amacon和Porto de Amacao、 Port(Harbor)of A-ma還原為“阿媽港”,亦多能獲得讚同。而Amaqua、Amachao、 Amacao、 Amacuao、 Amaquao、 Amaugau、 Amakau、 Amakao和Amangao等,則被回譯為阿媽澳、亞媽滘、阿媽閣、阿媽港等。(10)筆者以為,仍應還原為阿媽港或亞媽港。

阿媽港或亞媽港詞義相同,祇是稱呼上略有不同而已。阿媽港的稱呼較接近閩南潮州方言,清代嘉慶年間香山人吳啟苞有<遊阿媽閣觀音亭>詩可為佐證。(11)亞媽港的稱呼則接近廣州方言,明代萬曆年間南海人郭棐所繪<廣東沿海圖>中,有濠鏡澳簡圖,在內港北灣番船停泊處,標有“亞馬港”三字。(12)亞馬港即為亞媽港的異寫。由此可知,阿媽港(或亞媽港)與蠔鏡澳同為中國人對澳門及其港口的早期稱呼。西方文獻中關於澳門名稱的早期音譯,是從閩南潮州方言的“阿媽港”或廣州方言的“亞媽港”音譯過去的。Amaquao與Amaquam均為對阿媽港(或亞媽港)這一中國名稱的音譯,祇是後來由於演變而失去了鼻音。

至於Maquao和現代葡文對澳門一詞的通用寫法Macau,以及英文的寫法Macao, Maquao應為Amaquao, Macau應為Amakau, Macao應為Amacao的簡化形式,皆刪去發語詞“亞”或“阿”字的音譯A,應還原為“媽港”或“馬港”,而不是“媽閣”或“馬交”。

西方關於澳門的複合詞構詞形式,也起源於這座媽祖廟。1583年(萬曆十一年),葡萄牙人除稱澳門為Porto de Amacao之外,又稱為Porto de nome de Deus(神名港)。後來又稱為Cidade de nome de Deus do Porto de Macao(神名城媽港)。1586年(十四年),在居留澳門的葡萄牙人的一再要求之後,這個居留地在葡萄牙獲得城市的地位,葡屬果阿總督授予這個正在成長中的居留地的正式名字為Cidade do nome de Deus na China(中國神名之城)。直至1654年(順治十一年),葡王若奧四世(D. João Ⅳ)為表彰澳門葡人在西班牙吞併葡萄牙期間對祖國的忠誠,命令澳門總督將“Cidade do nome de Deus,Não Há Outra Mais Leal”(上帝名城,忠誠無比)的銘文刻於澳門議事亭(13),澳門的西文名稱,纔發生了微妙的變化,Deus的涵義從原來的媽祖變成了上帝。

澳門內港媽閣廟 (設色版畫22.5×15.5cm) Heint繪畫Lith of Sarony & Co New York製版 (約1857年)

這種情形,在某種程度上反映了葡萄牙人內部對以媽祖閣作為澳門的標誌,從接受到有所保留、予以漠視的變化,其中既有宗敎方面的原因,也有政治方面的原因。

葡萄牙歷來信奉天主敎,按照中世紀天主敎的正統觀念,媽祖屬於異敎徒所崇拜的偶像,應當在排斥之列。奇怪的是,最初來到澳門的葡萄牙航海者,卻對中國航海者的媽祖信仰產生某種程度的共鳴。當代澳門天主敎界的歷史學者潘日明神甫(Fr. Benjamin Videira Pires)稱:

葡萄牙人和中國人在這鄰近媽閣廟的……半島上相遇,共同生活,決非出於偶然。……5月初〔按: 新曆〕在媽閣廟舉行的天后節正值葡萄牙的聖馬利亞和聖法蒂瑪〔按: 或作花地瑪〕節。這難道是一種巧合嗎? ……〔福建人〕把對故土的感情和夾雜着地方色彩的萬物有靈觀念帶進了澳門。首批遷移至澳門生活的葡萄牙人也同樣如此。他們身不由已地把去臨近海的高山朝拜聖母和對山水寄托情懷的習慣也帶進了澳門。上述兩種情況皆出於海洋的,特別是精神上的遊牧生活。(14)

正由於葡萄牙的航海者最初以他們對聖母的崇拜的宗敎觀念,來理解中國的航海者對媽祖的崇拜,從而產生某種程度的認同,纔可能承認媽祖閣作為這一地區的標誌。

但是,這種認同改變不了當時以媽祖為異敎偶像的天主敎正統觀念。遂使Deos一詞的涵義發生了變化,由中國的媽祖變成西方人固有的天主或上帝。而從Cidade do nome de Deus na China到Cidade do name de Deus的變化,反映了里斯本朝廷的心目中,澳門已不再是中國的領土,而是葡萄牙的屬地;澳門的葡萄牙臣民所“忠誠無比”的,不是中華帝國的皇帝,而是葡萄牙王國的國王。

伴隨着葡萄牙航海者來到澳門的耶穌會士,也同樣注意到弘仁閣這座媽祖廟。利瑪竇(Matteo Ricci)在1582年(萬曆十年)8月7日至1583年(十一年)9月10日停留澳門期間,曾經到過弘仁閣。直到1609年(三十七年),即他逝世的前一年,他對這座媽祖廟依然記憶猶新:

這小島上有為媽祖建立的雕像。這雕像仍然可以看到,這個地方叫做Macao,在媽祖灣上。與其稱之為半島,倒不如稱之為一塊突出的大石。(15)

同年,利氏在談到葡人於澳門定居問題時又寫道:

那裡供奉一名為阿媽的女神。因此該地得名阿媽港。在意大利語中意為“阿媽之港”。(16)

利瑪竇對中國宗敎文化的認識可説是從這位“阿媽女神”開始的。由於他對中國宗敎文化有着深刻的認識,在傳敎方法上對中國敬天、祀孔、祭祖的禮儀採取容忍態度,從而減輕了中國傳統文化對天主敎傳播的阻力,使傳敎事業獲得迅速發展。後來羅馬敎廷否定利氏調和中國禮俗思想的傳敎方法,禁止中國敎徒順從本國的禮儀,引起康熙帝下令禁敎,天主敎在中國的傳敎事業遭到嚴重挫折。

在其後近一個世紀的時間裡,澳門天主敎會當局不斷干預中國居民慶賀媽祖誕,演戲酬神的活動,就是這段歷史的繼續。筆者結合有關歷史背景,將瑞典學者龍思泰關於澳門的羅馬天主敎會及其在華佈道團著作中<對澳門中國人娛樂的反對>一節引述如下:

康熙末年,羅馬敎廷否定了利瑪竇一派耶穌會士在傳敎方面調和中國禮俗,容忍中國敬天、祀孔、祭祖禮儀的做法,指斥中國人的禮儀為迷信或偶像崇拜。在這種天主敎正統觀念指導下,澳門的天主敎會當局對中國居民在媽祖神誕期間奉神像出遊和演戲娛神的活動,抱着厭惡敵視的態度。大約在1735年(雍正十三年)前後,澳門代理主敎弗蘭西斯·達·羅薩(Francis da Rosa)下令將中國居民正在演戲的舞臺摧倒。媽祖的祭祀既已載入朝廷祀典,為官方和民間所熱烈參與,這種粗暴干涉中國居民在自己的領土澳門的內部生活和風俗習慣的做法,必然導致與清政府和中國居民的關係惡化,危及葡萄牙人和天主敎在澳門的利益。大約有鑒於此,葡屬果阿總督於1736年(乾隆元年)致函澳門議事會,表示不讚成這種對中國居民的挑釁行為,命令澳門敎區參議會譴責代理主敎,勸告他以後不要干預類似的活動。

然而,這一有益的告誡並未被採納,羅馬敎廷的宗敎裁判所反而於1758年(二十三年)致函澳門敎區和澳葡當局,下令不准容忍任何異敎徒的表演和遊行。幸好幾位澳葡當局的主要官員,認為葡萄牙人無權對中國人行使司法權,十分謹慎地默許了中國人短暫的娛樂活動。但在1780年(四十五年),在一名當時住在澳門的宗敎裁判所代表的煽動下,議事會命令理事官毀掉戲臺。理事官的企圖無法得逞,因為中國地方官員已批准將臨時搭蓋的戲臺加高。中國人勸告葡萄牙人不要以無節制的偏激行為來激起公憤。

1816年(嘉慶二十一年),澳門敎區的查主敎(D. Fr. Francisco de Na. Sra. da Luz Chacim),鑒於無力阻止已準備好的異敎節日活動,轉而試圖向其轄下的天主敎徒施加精神影響,遂在這一年的4月15日(農曆三月十八日),即媽祖神誕的前五日(17),發表了一份告誡書,由幾位副職神甫在其各自的堂區內公佈。告誡書以慈父般的語調勸誡説,所有的基督敎徒,為了拯救自己的靈魂,在中國人的遊行隊伍通過時,不能在街上或透過百葉窗簾偷看,違者開除敎籍。但這項懲誡幾乎無法實行,因為在基督敎徒的總數中,也許不到50名成年人。他們能夠抑制誘惑的衝動。然而其他人卻認為觀看是一種樂事。中國人的儀式太隆重了,整整持續了三天。晚上可以看到市場上燈火通明,正在表演滑稽而有趣的中國戲。(18)

這就是當年在澳門的瑞典東印度公司大班兼領事龍思泰所看到的中國居民慶祝媽祖神誕的熱烈而隆重的場面。這種場面不但使這位歐洲新敎徒為之陶醉,而且使許多歐洲天主敎徒幾乎無法“拯救自己的靈魂”。

清代前期,澳葡當局的官員通常能認識到他們無權干涉中國居民的內部生活和風俗習慣,近代以後,仍能對中國居民的禮俗習慣採取不加干預的態度。民國初年,汪兆鏞稱: “華人……多沿舊俗,葡官不加禁制。”(19)民國十六年(1927),路環島重修天后古廟時,澳門總督羅德禮(Rodrigo José Rodrigues)還捐款三百圓。(20)這種“不加禁制”和順從中國禮俗的明智做法,是進入近代以後中華傳統文化中的航海保護神信仰得以在澳門繼續存在和發展的重要條件。

進入現代以來,由於媽祖信仰在國際上的巨大影響,羅馬天主敎會對媽祖信仰亦採取寬容和吸納的態度。1954年,世界天主敎代表在菲律賓舉行祈禱大會,敎皇特封媽祖為天主敎七位聖母之一,並隆重地為媽祖加冠。由此世界上出現了洋裝媽祖神像。(21)在某種程度上可以作為中華傳統文化代表的媽祖,從天主敎的異敎偶像變成敎中的聖母之一,這是媽祖信仰走向世界以後,中西文化之間經過長期交流,互相交融的結果,較諸媽祖被吸納為佛道兩敎的神祇,有着不同的文化涵義。這對於當代西方學者,包括澳門的葡萄牙學者對媽祖的研究,無疑具有重要影響。隨着中西文化交流的發展,西方人對媽祖的認識將不斷深化。

繼葡萄牙航海和天主敎傳敎士之後,19世紀的西方藝術家,也以其藝術眼光來注視澳門媽祖閣。

著名英國畫家錢納利(George Chinery),於1825年(道光五年)從印度到達澳門,寓居風順堂附近的鵝眉街,直到1852年(咸豐二年)去世。在其寓居澳門的二十七年間,留下數以千計的澳門風物畫。錢氏似乎對澳門的中國風物有着特別的嗜好,從中國帆船、蜑戶水欄到蜑婦、牧童、小販、工匠等下層社會眾生肖都被收入筆底。他尤其酷愛媽祖閣的風光。

筆者能見到的錢納利關於媽祖閣的風物畫一共六幅,見於澳門市政廳1985年出版的錢氏畫集。其中兩幅取陸上近景,1833年(道光十三年)的一幅鉛筆畫描繪媽祖閣正殿的正面,琉璃瓦脊,飛甍凌空,正中月門,別有洞天,描繪出這座中國宗敎建築的雄偉氣勢。1834年(十四年)的一幅從不同角度描繪媽祖閣的廟門,石獅鎮門,旁列石鼓。石級層層,門懸燈籠,正是中國廟宇的風格。

大約錢氏更喜歡從北灣江面的船上以不同角度來描繪媽祖閣,將蜑艇漁舟和各類人物都收入筆底,其它四幅畫都是這樣,其角度包括正面一幅,東側一幅,西側兩幅,大多為鋼筆畫。畫面上或小艇泊岸,舟人小憩;或海風微送,神旗飄颺;或渡船搭客,漁舟收網。而一切都圍繞在廟宇的周圍,彷彿在表現人神之間互相依存和諧共處的主題。

大約在1838年(道光十八年),錢氏的學生普林塞普(William Prinsep)也從同樣的角度來描繪媽祖閣,留下一幅工筆設色石版畫,其構圖及其反映的主題,頗得乃師真傳。(22)

另一位對澳門的中國風物有特別嗜好的西方畫家,是1838年8月至1839年(道光十九年)6月居停澳門和廣州的法國青年畫家博爾傑(Auguste Borget)。其代表作China and The Chinese(《中國與中國人》)精選在華期間的繪畫和信件編成。

博爾傑酷愛媽祖閣的風物,較錢納利有過之而無不及。這位同樣來自基督敎國家的西方藝術家一踏上澳門,就對這座媽祖廟充滿無限嚮往和激情。他於1839年5月2日自澳門致其友人的信開頭寫道:

我親愛的朋友,以歐洲語言表述中國的事物是如此困難,以致我仍不敢表述在這個國家所見到的最令人驚奇的勝蹟;澳門的大神廟(Great Temple of Macau)。……我幾乎每天都來這裡一趟。它的中國名字是娘媽閣(Neang Ma-Ko),意思是“夫人的古廟”(Old Temple of the Lady)。這裡從早晨到黃昏都擠滿了人,樹木、石頭和屋脊都沐浴在陽光下。在中午最擁擠的時候,我不得不躲在樹蔭下繼續工作。……這座廟宇之所以引人注目,既由於其優美的匀稱,更由於其典型的中國風格。……

每次來到這裡,都能發現一些有趣的景象,一些在上一次被忽略的使人激動不已的新細節,從而感到一種探險者的樂趣。無論我選擇甚麼地方,都能畫成一幅風景秀麗的新圖畫。事實上,這座廟宇及其周圍的環境,就足以構成一本迷人的畫冊。……我敢肯定,在中國眾多的大城市中,再也找不出一座比這更出色的廟宇。我敢相信,這個地方比我所見過的任何地方都要好得多。(23)

這位有獨到藝術眼光的西方畫家,是把整座媽祖閣當作一件完美無缺的藝術品來欣賞,從而發出“相看兩不厭”的讚嘆。筆者所能見到的博爾傑關於媽祖閣的畫有四幅,皆為工筆設色石版畫。其中兩幅描繪弘仁閣,一幅有一個老婦人在廟前祈禱,兩個男人在廟旁的香爐上香,廟前石欄杆旁,幾名跟役擁着一個有身份的人,正在眺望內港北灣的景色。另一幅有一個小腳女人正走向殿前祈禱,身後一個背負小兒的蜑婦,大約亦擬上前祈神,香爐上有一個成年人帶着一個少年在燒香,一個蜑民頭戴斗笠抽着水煙筒倚欄小憩。所描繪的應為弘仁閣平日的景象。兩畫的廟宇佈局和自然景色幾乎完全一致,可能是在同一地點多次寫生的作品。

其它兩幅描繪正殿的正面和廟門,以及廟前空地上熙來攘往的人群,亦為在同一地點多次寫生而成的作品。廟前擺着占卜攤、小食攤和擲骰子賭博的番攤,人物有鐵匠、木匠、平民和乞丐等。懸在廟前兩枝旗桿半腰的黃色神旗上,“護國庇民”四字依稀可見。(24)

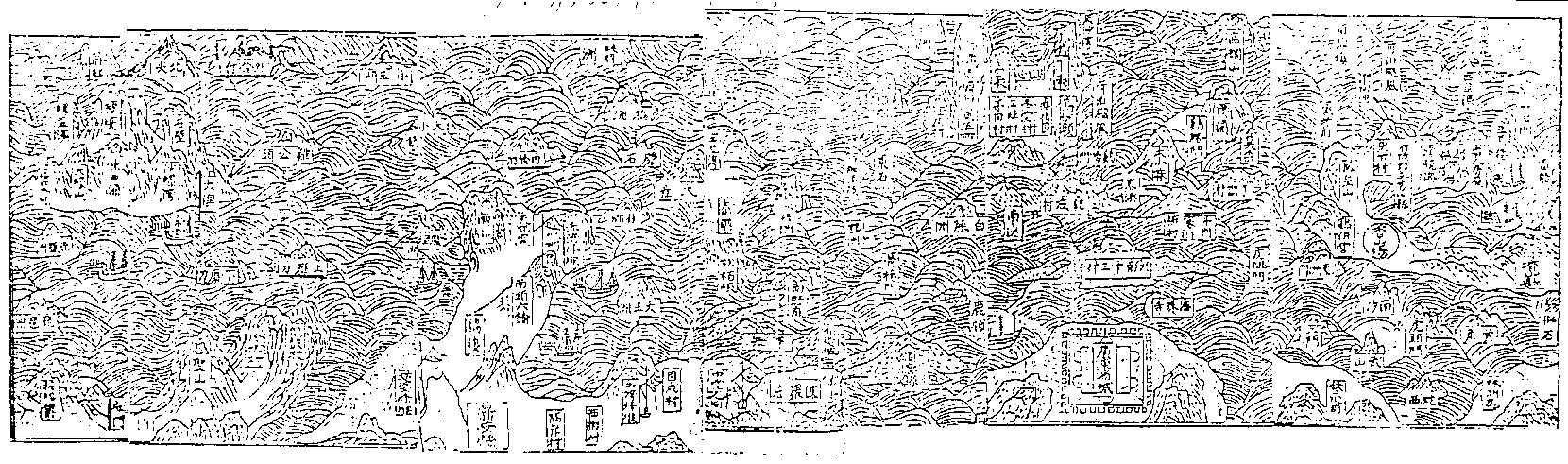

與博爾傑同在1838年來到澳門的另一位西方畫家希爾德布蘭(Edward Hildebrandt),以其細緻優雅的畫筆,畫下了澳門中國居民在媽祖神誕期間演戲娛神的熱烈而隆重的場面。這幅畫見於香港藝術館所藏19世紀西方畫家關於香港、澳門和廣州的繪畫集,年代約為19世紀60年代(咸豐十年至同治九年)。畫面上,一座用竹木臨時搭蓋的大篷廠,座落在媽祖閣前的空地上,從正殿月門一直連到江邊,旁邊緊連着一排低矮的棚屋,大約作為臨時攤位,以安頓各類小販。大篷廠的尾部,有一排類似蜑戶水欄的小棚屋,一直伸到江中,大約作為臨時茅廁。演出已經開始,大篷廠內擠滿了人,外面的人流仍在源源湧入,幾個找不到座位的戲迷,居然爬到臨時茅廁頂坐着看戲。江邊停泊着數以十計的漁丹蜑艇,顯示艇上終年漂家泛宅的水上人,一年中也有個安閒的日子,來向媽祖燒香祈福,並享受一下難得的娛樂。附近江邊,還停靠着兩艘大海舶,表示舶上的海商舵水,也已投入岸上賀誕的盛會中去。畫面的左角,寫着Macao Sing Song。(25)好一個“澳門唱戲”的場面!

此外,希爾德布蘭還有一幅描繪平日媽祖閣的水彩畫,是從北灣入口處的船上遙望媽祖閣畫成的,在藍天和蠔江之間,媽祖閣的正殿和廟門處於大地的中央。(26)

澳門內港媽祖誕戲棚 (設色版畫23.5×16cm) E. Hildebrandt 繪畫 佚名製版(約1866年)

攝影技術發明以後,來到中國的西方攝影家,也立刻把他們的鏡頭對準媽祖閣。1827年,世界上第一幅照片在法國誕生。17年後(1844,道光二十四年),前來與中國談判簽訂不平等條約的法國拉萼尼(Théodore de Lagrené)使團,於8月13日到達澳門,使團成員中,有法國財政和貿易部代表、海關首席督察伊地埃(Juies Itier,或譯作於勒·埃及爾),他的行李中有一個大木箱,裡面裝着笨重的攝影器材。(27)

1844年10月24日中法<黃埔條約>簽訂後,伊地埃有空餘時間來拍攝澳門最著名的景物,其中包括南灣、北灣、十字門和媽祖閣。關於媽祖閣的照片一共兩幅,一幅為正殿的正面,一幅為廟門,廟門上兩個燈籠之間掛着一幅橫額,橫額上“天上聖母”四個大字依稀可辨。由於當時的爆光技術不高,除了照片正中的建禁物之外,整個背景幾乎一片漆黑,真令人難以辨認那“天上聖母”的宮闕,是座落在天上,還是人間。這就是“有史以來第一幅在中國拍的照片”。(28)

中國人眼中的西方航海保護神

中國人對於西人--葡萄牙人所信奉的航海保護神的認識,可以説是從明代大戲劇家、詩人湯顯祖開始的。湯顯祖於萬曆十九年(1591)在南京禮部祠祭司主事任上,因上疏抨擊朝政,謫遷廣東徐聞縣典史。在赴徐聞途中,湯顯祖來到香山澳,在他的詩集裡留下吟詠澳中風物而略帶異國情調的七絕四首。其<聽香山譯者>第一首云: “占城十日遇交欄,十二帆飛看溜還。握粟定留三佛國,采香長傍九州山。”(29)

交欄山為古代航行於南海的中國人一個非常熟悉的地方。隨鄭和出使西洋的費信,在其《星槎勝覽》前集<交欄山>條稱: “自占城靈山起程,順風十晝夜可至。”然而,詩中這艘沿着鄭和當年的航路航行的大舶,並非中國海舶,而是西洋蕃舶。中國海舶通常一桅祇有一帆,西洋蕃舶卻一桅數帆。十二帆者,極言其桅多帆眾。屈大均稱西洋蕃舶為“洋舶”,當為“外洋夷舶”的簡稱。謂洋舶“必以羅經指南,尸羅經者,為一舶司命,毫末分利害焉。每舶有羅經三,一置神樓,一舵尾,一在半桅之間,必三鍼相對不爽,乃敢行”。(30)

洋舶上的“神樓”,應為供奉耶穌、聖母及其它具有航海保護神職能的神祇之處,同中國海舶供奉媽祖等神祇的神樓一樣,是全體船員的精神支柱所在。

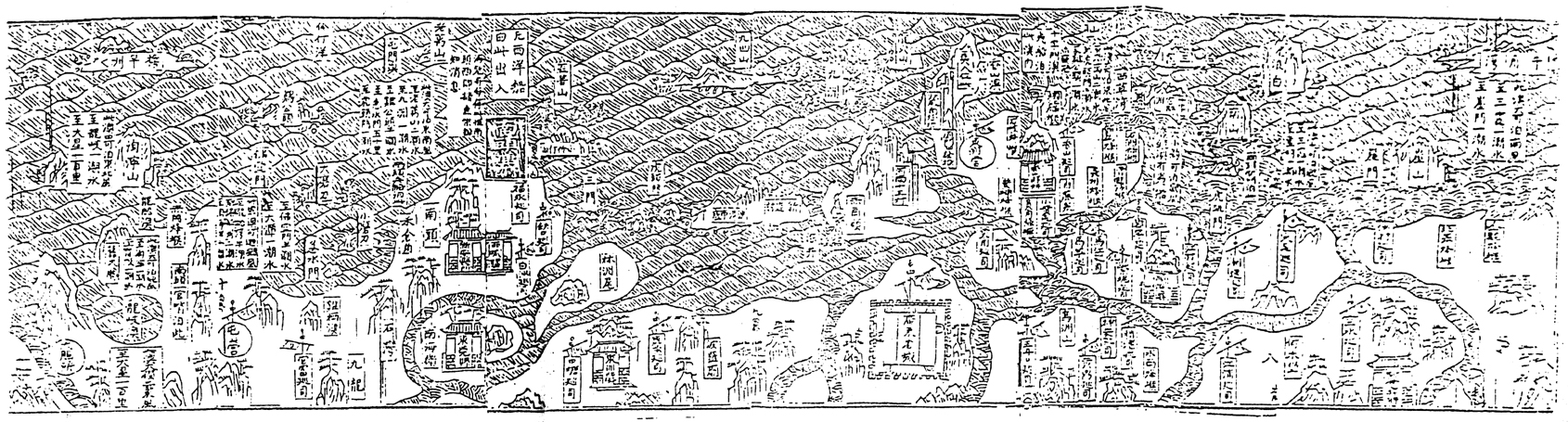

明萬曆代九年(1581)應檟: 《蒼梧軍門志》卷五<輿图·廣東沿海圖>

明萬曆三十年(1602年)郭棐: 《粵大記》

正如海交史專家朱傑勤敎授所謂“即百年前西洋航海家亦多迷信習慣,不獨中國”(31)。“握粟”之典,出於《詩經·小雅·小宛》: “握粟出卜”。意為以一把小米給卜人,作為占卜的酬勞。這艘洋舶大約以在神前祈禱、占卜的方式來決定船隻的去留和航路,按照占卜的結果,先在南海古國三佛齊(地在今印度尼西亞蘇門答臘)的港口寄碇停留,然後駛往馬來半島霹靂河口外的九州山,採購龍涎香及其它香料,(32)説明明代西洋的航海者,與中國的航海者一樣,依靠彷彿存在於冥冥之中的航海保護神來指引航路。

明代航行於東方海面的西洋海舶往往帶有中國通事為之傳譯言語,居間作介。澳門作為繁盛的東西方貿易港口,也有中國通事活躍其間。湯顯祖正是從當時活躍於澳門的中國通事(即香山譯者)口中,得知西洋海舶亦以占卜來決定航海活動的。

清代前期,澳門葡商的蕃舶,從澳門至印度西海岸果阿、第烏一帶貿易,印光任、張汝霖謂這種蕃舶“視外洋夷舶差小,……行必以羅經,掌之者為一舶司命。每舶用羅經三,一置神樓,一舶後,一桅間,必三鍼相對而後行。向編香字號,由海關監督給照,凡二十五號”。(33)這些在雍正三年(1725)由兩廣總督孔毓珣奏定額數的澳門葡商的25艘額船,同樣設有神樓。

葡人入據澳門之後,在多處山頭和高坡上建起聖母堂,供奉作為航海保護神的聖母。今天的西望洋山頂,仍聳立着1935年重建的弗朗卡聖母堂,敎堂正面的屋頂上,屹立着一尊白色大理石的弗朗卡聖母雕像,聖母頭戴十字冠,懷抱聖嬰耶穌,眼望南面的十字門。當年庇祐來往十字門洋面的西洋蕃舶的,就是這位聖母。仰望這尊聖母像,會使人聯想起在中國有“保民如赤”之譽的天上聖母和白衣觀音。

聖母堂前面平整的高臺上,還豎立着另一尊白色大理石聖母雕像,這尊聖母像雙手合十,面貌慈祥,眼光凝視着東方的海面。文藝復興以來,西方藝術家所創作的聖母像,往往著力於突出其母性。望着這尊聖母像,彷彿見到一位慈祥的母親,屹立於高山之上,久久眺望着遠方的海面,盼望着出海遠航的兒子平安歸來。昔人因這尊聖母像面向大海,“便稱之為望海觀音”(34)。這顯然是澳門中國居民的叫法,將她類比為豎立於海邊的白衣觀音像。

這種將聖母類比為觀音的做法,在清末已經流行。光緒二十六年(1900)梁喬漢詠西洋人奉聖母像出遊的兩首七絕云: “一年兩度出觀音,大廟迎來旅若林。扈從十分虔謹事,沿途經咒誦沉吟。”“風信名垂廟祀華,年年禮拜動清笳,洋人數典難忘祖,姓字猶談嗎唎呀。”(35)按: “嗎唎呀”即“瑪利亞”。拙文<清代澳門詩中關於天主敎的描述>指出: “清代中國人對天主敎的認識,都離不開中國傳統文化的基礎,或者説,他們是帶着中國傳統文化的眼光來看待代表西方文化的天主敎的。”(36)清代中國人對西方航海保護神的認識又何嘗不是如此。梁喬漢這位中國文人,看到西洋人虔誠奉祀聖母的場面,聯想到的是中國人虔誠奉祀觀音菩薩,和慎終追遠、拜祭祖先的宗敎習俗。

位於澳門半島西南的老楞佐堂,歷來被中國人稱為風順廟、風順堂或風信廟。乾隆初年印光任、張汝霖稱: “西南則有風信廟,蕃舶既出,室人日跂其歸,祈風信於此。”(37)大約昔年的中國人,以為這座敎堂所供奉的為專司風信,庇祐西洋航海者一帆風順的航海保護神老楞佐,遂稱之為風信廟或風順堂。

至於將西洋人到敎堂祈禱航行順利的活動稱為祈風,則是將這種活動類比當時中國的航海者及其親屬祭祀媽祖等航海保護神,祈風送舶的活動。康熙三十年(1691)任粵海關監督的龔翔麟,在其《珠江奉使記》中稱: “蕃舶之出以冬月,冬月多北風。其來以四五月,多南風。既出則澳中黑白蕃一空。計期當返,則婦孺遶屋號呼,以祈南風,亦輒有驗者。”

嘉慶十八年(1813)前後,十三行同文行商潘有度《西洋雜詠》第16首云: “祈風日日鐘聲急,千里梯航瞬息回。”附注稱: “夷俗日日撞鐘求風,以盼船行。”(38)

老楞佐堂稍東,為澳門主敎座堂大堂(Igreja da Sé),創建於16世紀末,供奉貞潔受孕聖母,亦為澳門最早的敎堂之一。中國人稱為大廟、望人廟或望人寺。望人寺之得名,據李鵬翥先生稱: “事緣當年敎堂建在山崗之巔,附近既無崇樓偉宇,足以阻擋風光;崗下即為南灣海面,船舶出入,在崗頂眺望,一目瞭然。不少葡婦常陟此小崗,盼伊良人買舟而歸,敎堂遂被稱為望人寺。”(39)

嘉慶年間(1796-1820),順德詩人廖赤麟《澳門竹枝詞》第八首描寫葡婦到望人廟祈風的情形: “郎趁哥斯萬里間,計程應近此時還。望人廟外占風信,腸斷遙天一髮山。”(40)印光任、張汝霖記述葡婦祈風與其生活和生存的關係稱: “其俗以行賈為業。……凡一舶貨值巨萬。家饒於財,輒自置舶。……資微者附之,或數十主同一舶。每歲一出,出則數十家之命繫焉。……計當返,則婦孺繞舍呼號,以祈南風。脱卒不返,相率行乞於市,乞者常千人。”(41)詩中這位葡婦,在初夏西南風盛行,蕃舶從印度西海岸〔按: 哥斯為葡文Costa的音譯,意為海岸),返航時節,來到望人廟外觀察風候,見到風信不利於航行,悲痛地望著天邊的青山,為丈夫的命運擔憂,也為全家今後的命運擔憂。“腸斷”二字,非徒托諸空言。

民國初年,汪北鏞詠澳門葡婦祈風信的風俗云: “蕃婦祈風信,亦如祠浮屠。鯨鐘響鞺鞳,流聲播海隅。神道以設敎,華彝甯或殊? ”(42)

詩人將這種風俗,譬之於中國人奉祀佛祖、觀音。又謂此風俗得以盛行,與葡萄牙當局的提倡有關,其做法與中國歷代統治者以神道設敎如出一轍。這同樣是帶著中國傳統文化的眼光,來看待西洋人的航海保護神崇拜。

結論

澳門作為明清中西文化交流的樞紐,代表著不同民族文化的東西方航海保護神崇拜在這裡匯聚交融。中西航海者既以各自的文化傳統和宗敎習俗供奉各自的航海保護神,又都帶著本國傳統文化的眼光,來看待對方所供奉的航海保護神,成為當時中西文化交流中一種頗為有趣的文化現象。

居留澳門的葡萄牙航海者,以中國居民所供奉的媽祖類比他們熱烈信奉的聖母。澳門的中國居民,卻把葡人供奉的聖母類比為觀音和媽祖。望洋聖母、望海觀音和天上聖母,在這裡彷彿成了同義詞。這就是航海保護神崇拜上的中西文化交流。從中亦可以看出澳門在中西文化交流史上的地位。

【作者附記】本文為書稿《澳門與中華傳統文化中的航海保護神》的一部份。目前全稿尚在修訂之中。現謹遵澳門文化研究會黄曉峰先生之囑,將其中一部份改寫成文,呈交“澳門媽祖信俗歷史文化研討會”論文集,以備組稿之用。1995年6月8日。

1989年的媽閣廟外貌(油畫) 澳門海事博物館畫家趙紹之繪

【註】

(1)Maria Regina Valente, Igrejas de Macau(瓦倫特《澳門的敎堂》), Instituto Cultural de Macau 1993, p.66;《大三巴》(彩色活頁照片),澳門文化司署1992年。

(2)李鵬翥《澳門古今》,三聯書店香港分店、澳門星光出版社1986年,頁123-124;Maria Regina Valente, Igrejas de Macau, p.92

(3)布衣《澳門掌故》,香港廣角鏡出版社1979年,頁32。

(4)Andrew Ljungstedt, An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China and of the Roman Catholic Church and Mission in China, Boston 1836, p.21。

(5)Montalto de Jesus,Historic Macao(蒙塔爾托《歷史的澳門》),Hong Kong 184, pp·68-69。

(6)李鵬翥《澳門古今》,頁153。

(7)J. M. Braga, The Western Pioneers and their Discovery of Macao(布拉加《西方先驅者及其發現澳門》),Macau 1 949,p.1 02;費賴之著、馮承鈞譯《入華耶穌會士列傳》,商務印書館1938年,頁18;白妲麗(G N. Batalha)《澳門地名考》,澳門文化學會《文化雜誌》中文版,第1期(1987年),頁11-12。

(8)J. M. Braga, The Western Pioneers and their Discovery of Macao, p.102。

(9)S. W. Williams, The Middle Kingdom(衛三畏《中央帝國》), New York 1907, vo1.2, p.428;C. R. Boxer, Seventeenth Century Macau(博克塞《十七世紀的澳門》),Hong Kong 1984 p.14;C. R. Boxer, The Great Ship from Amacon(博克塞《來自亞媽港的大帆船》)·Lisboa 1963, pp.87、88、90-95、100、309。

(10)J. M. Braga, The Western Pioneers and their Discovery of Macao, p.102;戴裔煊《<明史·佛郎機傳>箋正》,中國社會科學出版社1984年,頁55-58;澳門文化學會《文化雜誌》,第1期,頁10-13(白妲麗文)。

(11)黃紹昌、劉熽芬《香山詩略》,1937年鉛印本卷8頁230。

(12)郭棐《粵大記》,萬曆間刊本卷32<廣東沿海圖>頁36。

(13)Andrew Ljungstedt, An Historical Sketch of the Portuguese Settlcments in China and of the Roman Catholic Church and Mission in China, pp.11、15、21;J. M. Braga, The Western Pioneers and their Discovery of Macao, p.104。

(14)潘日明著、蘇勤譯《殊途同歸--澳門的文化交融》,澳門文化司署1992年,頁74-75。

(15)劉俊餘、王玉川合譯《利瑪竇中國傳敎史》,臺北光啟出版社、輔仁大學出版社1986年,上冊,頁11 1。

(16)《利瑪竇文集》第1卷,羅馬1942年,轉引自澳門文化學會《文化雜誌》中文版,第1期,頁10(白妲麗文)。

(17)鄭鶴聲《近世中西史日對照表》,中華書局1981年頁601。

(18)Andrew Ljungstedt, An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China and of the Roman Catholic Church and Mission in China, pp.156-158。

(19)汪慵叟《澳門雜詩》,1918年鉛印本,頁10。

(20)鄭煒明編《葡佔氹仔路環碑銘楹匾匯編》,香港加略山房1993年,頁130。

(21)陳國強主編《媽祖信仰與祖廟》,福建敎育出版社1990年,頁32。

(22)澳門文化學會《文化雜誌》中文版,第1期,頁12。

(23)Macau in 1839 Diaries and Drawings By Auguste Borget (《博爾傑1839年在澳門的書信與繪畫》),澳門文化學會《文化雜誌》英文版,第10期,p.110。

(24)19th Century Macau Prints (《十九世紀澳門畫頁》),澳門文化學會1990年;香港藝術館藏品選粹《歷史繪畫》(Historical Pictures),香港藝術館1991年,頁64;澳門文化學會《文化雜誌》英文版,第10期,p.11 7。

(25)香港藝術館藏品選粹《歷史繪畫》,頁69。

(26)澳門文化學會《文化雜誌》中文版,第7、8期合刊,頁51。

(27)衛青心著、黃慶華譯《法國對華傳敎政策》,中國社會科學出版社1991年,頁303;澳門文化學會《文化雜誌》中文版,第11、12期合刊(1993年),頁64。

(28)徐新先生語,見陳樹榮、黃漢強主編《林則徐與澳門》,頁183;這兩幅照片,見澳門文化學會《文化雜誌》中文版,第11、12期合刊,頁75、76。

(29)徐朔方箋校《湯顯祖詩文集》,上海古籍出版社1982年,上冊,《玉茗堂詩集》卷6,頁428。

(30)屈大均《廣東新語》,卷18<舟語>洋舶條,中華書局1985年,下冊,頁481。

(31)朱傑勤《中外關係史論文集》,河南人民出版社1984年,頁53。

(32)九州為馬來語Sembilan的意譯,應指馬來半島西岸霹靂河口外的Sembilan群島。

(33)印光任、張汝霖《澳門紀略》,嘉慶5年刊,卷下<澳蕃篇>,頁31。

(34)李鵬翥《澳門古今》,頁173。

(35)梁喬漢《港澳旅遊草》,光緒26年刊,頁10。

(36)拙著《澳門與中華歷史文化》,澳門基金會1995年,頁190。

(37)印光任、張汝霖《澳門紀略》,卷下<澳蕃篇>,頁24。

(38)王士禎《池北偶談》,清代筆記叢刊本,卷21,頁1 2;潘儀增、潘飛聲《番禺潘氏詩略》,光緒20年刊,第2冊《義松堂遺稿》,頁4。

(39)李鵬翥《澳門古今》,頁140-193。

(40)廖赤麟《湛華堂佚稿》,同治9年重刊本,卷1,頁173。

(41)印光任、張汝霖《澳門紀略》,卷下<澳蕃篇>,頁29。

(42)汪慵叟《澳門雜誌》,頁8。

*章文欽,廣州中山大學歷史系副敎授。