澳門土生人社會最知名的傳統譜系之一: 諾拉斯科家族照/1925年前後

(里斯本地理學會收藏)

【譯者引言】本文作者A·M·阿馬羅女士(Dra. Ana Maria Amaro)曾在澳門任教、生活十餘載。目前執教於里斯本科技大學社會及政治科學系並任東方基金會東方研究中心研究員。她幾十年如一日孜孜不倦地潛心研究澳門問題。迄今為止,已發表了大量有關澳門歷史、人種、文化、醫學、民俗、建築、植物等方面的論著,為一知名的澳門問題專家。

關於Filhos da terra一詞的譯法,譯者以為有必要稍加説明。中文口語中通常稱之為“土生”。這一稱謂不無貶意,但葡萄牙語中卻無這一含義。這一詞的中文對等詞為“本地人”或“當地人”,因此,其中譯因地而異。儘管對Filhos da terra的定義尚有爭議,本人以為“澳門人”可為它的中譯之一。本人試將本文的題目譯為《大地之子》。凡文中出現“土生人”這一約定俗成的譯法時,均加以引號。

本文在十分翔實的資料基礎上,深入淺出地對澳門“土生人”的起源進行了論述。可以説,在澳門開埠以來四個多世紀中,三個不同的群體一一華人,葡萄牙人,澳門人一一在澳門這一彈丸之地上朝夕相處,卻又老死不相往來,完全自成一體。作為歷史和東西方交流的產物的“澳門人”這一群體有其十分獨特的人類生物、人種及文化特徵。有關他們的專著絕無僅有。作者填補了這一研究領域中的空白。

如果拙譯能使漢語讀者對“澳門人”這一群體的產生、發展及現狀之瞭解有所裨益的話,譯者將感到無比欣慰。

在本城擁有妻室兒女的葡萄牙人達650人。他們的子女眉目清秀。這在東方實屬罕見……

--安東尼奧·卜加勞: 《印度要塞記》,1635。

■澳門人或稱“土生人”的社會結構十分獨特,祇有在對使其成為一群體的真正原因不同因素進行全面研究之後,才能瞭解之。

■從人種學和文化的角度來看: 甚麼是澳門人? 這一社團是如何形成的? 為甚麼在四個世紀中它一直自摒於澳門歷史之外?

■它要適應何種生物物理和社會文化環境? 它找到了何種適應的辦法?

一、導言

無論是在印度,還是在中國,葡萄牙人對當地土著居民傳播文明及與之融合的方式有別於他們在非洲採用的方式。在馬來西亞則出現了一種平行現象。作為統治者,葡萄牙人所擁有的文化,無論從其型態還是其技術而言,均遠勝於當地的土著文化。因此,通婚在那裡顯然十分容易進行。在印度,通婚僅有可能在社會低下種姓之間進行,而在滿清統治下的中國則較難進行。因為中國文化以十分嚴密、實用的家庭種族關係為基礎,擁有兩千多年的悠久歷史。

儘管從使用奴隸勞動這一和平的滲透方式上可以同巴西的情況進行比較,但不可能從巴西現象中尋找出一種模式來解釋澳門的熱帶葡萄牙社會的形成。然而,我們不應忘記,就社會文化結構而言,中國人與美洲印地安人之間有著天壤之別。如果説巴西土著可以在某種程度上同馬來人比較的話,絕無可能同中國人比較,甚至無法同中國社會的下層人士、包括那些入伍為海盜的人相比較。這些人均為擁有悠久文明感到驕傲。他們沒有種族偏見,卻有根深蒂固的文化偏見。在中國人的眼中,一切外國人都被視為外夷,因此,二者之間的關係只有在極其罕見的情況下超越了商業的範疇。然而,來到澳門的葡萄牙人在此找到了生活的伴侶,繁衍出了一組新的歐亞群體。它有別於葡一中混血兒。幾個世紀以來,一些著者不加以區別地錯認為葡-中混血兒便是那些澳門人或稱“土生人”。

目前,在澳門生活著三個涇渭分明的群體,有史以來便老死不相往來。僅在20世紀初才有些初步的互相滲透。這些群體(歐洲葡萄牙人,澳門人或澳門葡萄牙人及中國人)有其獨特的人類生物和文化特徵,因此有著涇渭分明的個性。在這三個群體中,無疑,澳門人這一群體最值得研究。它是一個新的群體,是多種血統混雜的產物。

關於這一在當地社團中獨樹一幟的澳門人群體的起源及其發展多有敍述。因缺乏關於這群體十分確鑿的歷史及人類生物學方面的資料,其起源問題仍有爭議。尤其是人類生物學方面的資料如今已很難進行研究,所以無法做出定論。(1)

澳門人或“土生人”是如何出現的,為甚麼他們自成一體?

本托·達弗蘭薩(1897)(2)認為,在澳門人這一群體中主要擁有“蒙古人的基本特徵,同時具有歐洲人,馬來人,卡那拉人的外型,它是種族和由多次偶然通婚產生的亞種族的產物。”

阿爾瓦羅·德梅洛·馬沙多(1913)(3)認為,澳門人是同日本女人、馬六甲女人、乃至近期同中國女人通婚的產物。

弗蘭西斯科·德卡爾瓦路·雷戈(1950)(4)認為,澳門人不是中-葡後裔: “出生在澳門的人均可稱之為澳門人,但必須考慮到有歐洲血統的澳門人,有歐洲人同東方其它種族通婚血統的澳門人和有中國血統的澳門人。”但據同一學者稱,我們所講的澳門人,是指那些“在澳門最早定居的葡萄牙人和以後在那裡組成家庭的葡萄牙人的後裔。”

“埃杜阿爾多·布拉藏(1957)(5)認為,澳門人同印度人通婚的情況應十分罕見。從其目前的特徵來看,大部分澳門人是同馬來種族通婚的產物。同印度人通婚極少。相當一部份人具有明顯的中華民族特徵。”

沃爾洛斯·埃斯托爾尼紐(6)則否認早期澳門人產生於同中國人的通婚,至少在三個世紀中,由於“中國的閉關鎖國和排外的特徵”沒有發生過通婚。

文德泉神父(1965)(7)在集名家之説和對澳門教區檔案(8)進行研究的基礎之上,主張澳門人是葡萄牙男人同中國女人通婚的產物。

眾説紛紜。然而沒有一個以在仔細挑選過的抽樣基礎上合理進行的血清學和人體測量方面的研究,很難做出定論。即使做出定論也是與較有根據的猜測相距甚遠。

然而,我們的論據與眾家之説稍有不同。

我們曾與許多澳門人朝夕相處過十五個春秋,我們研究過史料及遊記: 我們涉獵了為數甚少沒有甚麼結論性東西的人類生物學方面的著作。我們的論據主要以查閲教區檔案和繪製的澳門二十個古老家族的世系圖為基礎。

比較分析了上述資料後我們認為: 早期定居澳門的世家子女的母親大部份可能是歐亞混血兒。(9)

分析上述研究澳門人家世的學者之著作,我們可以認為,本托·達弗蘭薩的論點最可能接近實際。弗蘭西斯科·德卡爾瓦略·雷戈否認澳門人擁有中國血統。文德泉神父的論點與前者恰恰相反。這樣完全相反的論點,我們以為是沒有根據的。因為,在初期除中國女人外,還有許多其它種族的婦女與葡萄牙人同居或結婚。據史料,早期的葡萄牙人多與馬來及印度婦女同居。顯然中國婦女主要是那些被父母賣身或跟隨那些葡萄牙人與之為伍的海盜的婦女可能是葡萄牙人的侍妾,個別人可能成為髮妻。日本婦女的情況大同小異。然而,迄今為止有一學者注意到這些結合產生的女性後裔為何隱名埋姓? 這些歐亞混血兒的命運如何? 肯定有些像我們今天所見到的歐亞混血兒一樣美貌過人。葡萄牙人,儘管當時的風俗十分野蠻,但他們所受的是天主教的教育,有著古老深厚的文化根源,他們會不會接受華人視為具有實踐性的文化模型借以自動調節人口的溺嬰行為? 我們以為葡萄牙人不會接受這種行為。另外,奴僕的女兒們,在法律上仍然處於同她們的母親一樣的地位,能使他們的父母在道德觀念上滿意嗎? 當弗蘭西斯科·德蘇扎神父談到的買賣女奴-印度及馬來婦女從澳門被驅逐出去後,她們的女兒的命運如何? 關於澳門葡萄牙人男性後裔之涉及比比皆是,但關於其女性後裔(10)的論述卻屈指可數。當弗蘭西斯科·德蘇扎神父(11),談到許多孤女的婚事和在一次宗教列隊遊行中見到的伏在窗口上的女孩子,據我們認為,就是那些被編年史家遺忘了的女性後裔。

因此當時一般納中國姑娘為妾,看來很自然,但我們卻認為直到不久前澳門望門大族人氏的遙遠祖母係歐亞混血兒,而非華人婦女。

我們的這一論據以歷史、人類生物學和種族誌三方資料為依據。

二、歷史資料

弗爾南·門德斯·平托(12)聲稱,在澳門之前的葡萄牙人居留地寧波(譯註: 指雙嶼港),“有……300人同葡萄牙婦女及混血兒結婚。”據若澤·德耶穌·瑪利亞(13)稱,在漳州(譯註: 指月港)有600人偕同家人及奴隸住在深宅大院裡。

這些通婚生下的女嬰的命運如何? 既然當時王國嚴格禁止婦女登船前往東方,只有在極其特殊的情況下才可以,那麼弗爾南·門德斯·平托筆下的那些葡萄牙婦女為何許人也? (14)我們不認為被帶到果阿或在那裡出生的歐洲婦女會被她們的丈夫帶到中國去,因為當時在中國居留地還不穩定,生活動蕩不安。(15)此外,當時歐洲血統的新娘為數甚少。如果是“王室孤女”的話,他們的婚事是由王室決定的,將她們嫁給百裡挑一的人,而不是嫁給冒險家和尋找財富的士兵。至於那些在果阿出生、但其母為歐洲血統的姑娘來説,根據這種標準的婚姻,也是不會嫁給這種人的,因為她們擁有豐厚的嫁妝。況且許多女孩的父母是教徒,也許是因為他們無法為孩子們找到中意的丈夫。

根據史料記載,在澳門開埠初期,大部份男人在那裡擁有臨時居所。從1625年由唐·弗蘭西斯科·馬斯卡雷尼亞斯進行的人口普查中可以看到,在853名居民中有75名流民,227名定居者,(16)551個普通居民。(17)在當時,從在任的總督寫於當年的一封信中可以看出定居的人數是在變化的。“目前在陸上定居的葡萄牙人近800名”。

我們可以堅信,弗爾南·門德斯·平托筆下的葡萄牙婦女,如果不是全部的話,至少大部份是蒙古人體型的歐亞混血兒。他筆下的混血兒,如果不是葡-非血統的話,可能是中-葡或中-日血統。

值得注意的是,弗爾南·門德斯·平托未涉及到葡萄牙男人同華人婦女之間的通婚,況且,鑒於中國人民當時處於文化上的封閉狀態,這種通婚也是不太可能的。此外,西方外夷同被買來做奴隸用的中國婦女之間的關係一向是葡中雙方之間許多由來已久的紛爭的原因之一。

隨同早期抵澳的葡萄牙人的婦女屬於那些國家?

如前所述,王國宮廷不允許婦女隨戰士登船,因為會增加閑散人員的數目……並會分散男人們的精力。

因為查出有幾起婦女偷偷登船的事件,頒佈了懲治這類冒險活動的嚴厲法令。1505年當首任印度總督唐·弗蘭西斯科·德馬斯卡雷尼亞斯率1500名士兵分乘22條帆船前往印度時,有許多貴族與其同行。因此破了先例允許這些貴族家庭中的女性成員隨船同行。此後凡是貴族均可攜帶女性同行。然而,實際上登船的婦女極少,因為大部份人都不願意讓其妻女在這漫長的海上旅行中經受風險。

在商業旅行中常常攜帶男女奴隸,但時有虐待的事件發生,以至於1607年做出了規定,船上只可搭載陪同獲准旅行的女士。

這一禁令發到了亞洲各個地方,其中包括澳門,但實際上日本女子(18),妹仔(19)及爾後的帝汶女子和其它種族女子的買賣在很長時間內從未停止過,也許直到19世紀末(20)完全取消奴隸制後才告終止。這一事實可以從王國及主教區的有關禁令中得到印證。

據加布列爾·杜斯·馬托斯神父聲稱,使中國官吏有道理頗感吃驚的事情之一便是見到葡萄牙人“捕捉華人,將其販至海外: 有時一些前往其它王國的船滿載男女兒童而行。”(21)

1617年,廣東海道傳達了萬曆皇帝(1573-1620年)的敕令,要求葡萄牙人“禁買人口。凡新舊夷商不許收買唐人子女……”

香山縣官吏受賄,使這一禁令成為一紙空文。

迪奧戈·杜科托(22)在談到從澳門前往馬尼拉和果阿經商的商人時記錄説,船上載著許多與這些商人姘居已久的膚色白晢、美貌的姑娘。在這種情況下,也許是指妹仔或歐亞混血兒,因為她們的皮膚都很白晢。

從阿拉伯國家的市場到聞名遐邇的果阿市場上,葡萄牙人可以買到無論是非洲還是亞洲任何一個地方的奴隸。這種貿易在東方急劇發展致使國王做出了許多規定阻止這種日益發展的買賣。1510年後,唐·馬努埃爾禁止將任何種族的奴隸帶往歐洲。而後,唐·塞巴斯蒂即於1571年3月禁止購買倭奴並於1595年根據中國當局對葡萄牙人拐買華人女子充女傭或將她們作為女奴販出海外的控告,對這種行為規定了懲罰的條例: 違者罰款1,000克魯扎多並在達曼服刑兩年。(23)儘管規定了懲治條例,但這一奴隸買賣仍方興未艾。從1624年根據耶穌會士的建議發佈的禁令中可以證實這一點。耶穌會士神父肯定是官吏們的代言人。這一法令禁止“以任何借口”買華人為奴。但許多葡萄牙人仍然繼續向那些為貧困所迫將年幼女孩出賣的父母購買姑娘,有些是向拐他人之女作為商品出售的人買來的。這些人以將她們施洗入教拯救她們的心靈為藉口將她們拐賣。(24)有時真是出於此種動機,但有時僅為了掩飾其不法行徑欺騙宗教當局。因為在澳門的葡萄牙人從來都是參加宗教活動的天主教徒。

1624年公佈的禁買華人兒童法及其它的王國的有關補充規定對澳門的居民來講從來都是廢紙一張。他們已習慣於自治,離果阿的法律機構甚遠,而且澳門議事會的頭腦人物並不總是具有開明之士應有的品德(25),王國的法令奈其不得。貪婪和逐利高於一切。

1715年,“基督徒之父”再次禁止奴隸買賣,要求執行有關將妹仔從澳門輸往果阿或其它任何地方的禁令。(26)

這一禁令事出有因,似乎中國當局仍然指控澳門的葡萄牙人在購買華童。實際上,華官對這一買賣做出了反應(27),在望廈縣丞公署勒石,這是上一世紀(1613,然後1617)立於議事亭內碑文的翻刻,其中有數條明文規定華夷不得販賣人口。其中有一條便是對“販賣華人子女”的規定。(28)

當時澳門的貿易日益衰退,奴隸貿易則可能成為財源之一。由於懼怕華官,在購買華童時須小心從事,於是精力開始轉向帝汶。澳門主教於1747年發佈禁令,規定不得將帝汶女子或其它地方的女子帶入本澳。此次,議事會對教會的這一決定持反對態度。顯然,這樣做不會得到中國方面的好評。從此可以看出傳教士在澳門要進行德育方面的工作是多麼困難。

最後是龐伯爾侯爵於1758年沉重地打擊了拐賣華童的貿易。他下令在24小時內,釋放一切在押的華童。然而此次禁令竟令人不可思議地導致了澳門的教區神父們嘆息説從1763-1774年華人兒童受洗的數字下降。當時寫給王國的一份上疏中可以讀到如下內容: “大堂區和花王堂區的教區神父們説,在閣下頒佈禁令後,給了……自由,無人膽敢購買華童。”(29)瘋堂區教區神父具體地談到了女童。最富有的葡萄牙人居住在該區,由此可見,這些人擁有的下人最多。購買華童數字的下降説明了出於仁慈購買華童從某種程度上來講不過是種藉口。

在葡萄牙人同從亞洲各地販賣此地女奴之間這種不明不白的關係中肯定有子女出世。卜加勞稱他們“體格異常強壯”。在大多數情況下其父母承認他們並為他們施洗。如果是女嬰的話可能會給他們備置豐厚的嫁妝,將她們嫁給同事或同事之子。

1563年,弗蘭西斯科·德蘇扎神父(30)在形容澳門的一次宗教列隊遊行時敍述説: 許多姑娘探身在窗口,她們頭戴花環,手持摘滿玫瑰的盤子和盛著玫瑰水的大肚瓶向從窗前經過的華蓋和行人拋灑。在當時的果阿亦有此種習俗。(31)這些姑娘肯定是葡萄牙人的女兒。後來,她們成為澳門主要葡萄牙世家的家庭主婦。同時,他還聲稱,“一些孤女和許多許久以來生活在罪孽之中的本地基督徒結了秦晉之好。450多名買來的女奴登船前往印度。在開往滿剌加的最後一艘大船上載了200多名最難馴服、最難往外攜帶的女奴。(32)這是為上帝積下的大德……葡萄牙人在東方的許多省份如中國和孟加拉購買這種貨物,並借口要讓它皈依基督教,然後把他們帶到我們在各地的港口去。這些人在經濟上對他們的主人無利,我不知是否在心靈上對他們有害。”

從這段文字中似乎我們可以得出這樣的結論: 下令禁止女奴後,澳門出現了合法的家庭,孤女都成家立業了。在這種情況下,我們可以認為這些孤女是指葡萄牙血統的歐亞混血兒。然而,在澳門,如同在果阿和滿剌加即便是有妻室的葡萄牙人家中亦常有數個女奴。

若澤夫·維克(33)稱,16世紀時,常常聽説在滿剌加,就是那個聖方濟各·沙勿略未在居民中播下種子的滿剌加有許多有妻室的人。他們除了正室外都有三妾四妾,多者可達六妾。

在果阿至澳門航線的船上除了供買賣的女奴外還有隨船婦女。東方水手習慣攜帶妻妾隨行。(34)

除了陪同他們的女奴之外,根據東方的習俗,每次征服一地都要新娶。有些婚姻甚至為官方所倡導。在印度,在阿豐索·德阿爾布克爾克征服果阿前,已有人在科欽要塞同亞洲婦女通婚。其中有些可能是印度婦女,有些則可能來自非洲和亞洲的其它港口。

然而,為了執行其迅速殖民和樹立鄉土觀念的政策,阿豐索·德阿爾布克爾克曾大力贊助葡萄牙人同土著婦女之間通婚。於是許多出身名門的葡萄牙人同皮膚白晢相貌美麗的摩爾婦女成親,也許是果阿閨閣中的土耳其女人、婆羅門女人,但絕不同印度低下的種姓通婚。(35)但這一通婚而生育的子女與其父母願望完全相違。(36)

根據弗雷德里科·迪尼茲·德阿亞拉(37)稱,阿豐索·德阿爾布爾克的想法是如同保護田野中的良種一樣使葡萄牙家族沿襲下去。這一家族是由他及其許多立下赫赫戰功的同伴們用其血統構成的。

然而,從阿豐索·德阿爾布克爾克的信札中似乎可以推斷出,他之所以這樣做主要是為了推行一種鄉土主義政策,其目的在於用此種方法迅速獲得足夠數量的在當地出生的葡萄牙士兵來保衛這一土地。(38)

據克里斯托萬·阿伊雷斯的看法,阿豐索·德阿爾布克爾克的想法是在印度大地上播下葡萄牙人的根基,栽下天主教的樹墩,以通婚和殖民的方式建立一殖民中心。(39)

據·J. J·坎波斯的意見,阿豐索·德阿爾布克爾克的做法與亞歷山大大帝的做法相同,(40)他只允許出類拔萃的男人同當地貴族社會的印度女子結婚。J. F·費雷拉·馬爾廷斯贊同這一看法。(41)阿豐索·德阿爾布克爾克手下最驍勇的士兵同被俘的摩爾女子結婚後,獲得了他們的新娘已亡或出逃的主人的田地和房屋。關於向果阿已結婚之男子分地的情況可見於唐·馬努埃多一世於1518年3月15日頒布的恩賜詔書。為鼓勵自由通婚,向這些給葡萄牙人及其後裔的贈地,除應向教會交納什一税外,免交其它任何税收。(42)

然而,鼓勵同當地人通婚的政策早於上述詔書,因為,在1509年已下令向結婚的葡-印夫婦贈送嫁妝。如果父親死亡,這一婚姻生下的子女每月可以得到撫恤金。

艦隊裡有許多貴族,因此很自然同亞洲女子或歐亞混血女子通婚風行一時,因為凡是在印度結婚的人都可以得到贈地。17世紀中由於這一政策形成了將葡萄牙貴族的私生子送往果阿的習俗。(43)由於對作戰有功人士的恩賜,還出現了所謂的“新貴族”。

然而,這種看來會大獲成功的人口政策卻以失敗告終。這種不同種族之間通婚的夫妻的生活方式不值得羡慕和嚮往。男人們開始過亞洲式的生活,終日泡在土著女人和如雲的奴婢之中。(44)加斯帕爾·科雷亞認為,這種新的家庭觀念可能是使這些通婚的後代未成為期待中的那種“優秀人物”的首要的社會原因。於是阿豐索·德阿爾布克爾克所提倡的用歐-亞混血兒來殖民的鄉土政策及同鄉土的緊密聯繫等想法均未收到預期的效果。早期通婚後生下的子女組成的家庭,按照亞洲方式生活者居於按照葡萄牙方生活者之上。這些人更加注重物質利益,不願過簡樸的生活。(45)然而,實際上在果阿出現了大量待字閨中的姑娘。她們是這種通婚的產物。許多人美貌無比。因她們從小生長的那種閨閣環境,她們已不像葡萄牙婦女那樣遵守傳統道德規範。

此外,出生的男性後裔作戰能力全無或極弱,這同生養他們的政策精神完全相反。於是,似乎從社會的角度出發,有必要在東方建立具有深厚葡萄牙根基的、穩定的家庭。於是在30年之後,也就是在16世紀70年代中葉,開始從王國向印度輸送婦女,這些便是那些被稱為“君王孤女”的女子。關於此事的最初消息可見於1553年3月4日由紅衣主教親王簽署,致果阿城市政參議員和檢查官的詔書,詔書中説,當年不派孤女去印度成婚。因此可以推測派孤女之事應早於1553年。

歷史學家普遍認為首批送去印度成婚的孤女之派遣在1544-1546年間。(46)然而據悉在17世紀有近3,000名姑娘被送往果阿。她們係貴族或在海外為國王獻軀的平民的女兒。其數目之眾給仁慈堂和王國的其它機構造成了許多大麻煩。與此同時,除了上述孤女外,開始向果阿流放不務正業者、流浪漢甚至有刑事罪犯、性罪犯、重婚犯(47),目的是將這些不可改造或不守法份子推出王國之外。無疑,這批人在他們居住的地方曾胡作非為,其中許多為逃避當地法律的制裁從果阿逃往中國。

由於這批人的存在,不宜將“君王孤女”嫁給他們。擁有豐厚嫁妝的歐亞混血女子的競爭導致了並不是輕而易舉可以為所有從王國來的姑娘找到夫家。

另外,在印度也有許多在當地出生的孤女。她們也是葡萄牙人的後代。在許多情況下因她們沒有嫁妝,竟無人問津。因此,向王國要求給予這批為數眾多的“本地孤女”同樣的特殊待遇。儘管她們的父親也為祖國效過勞,犧牲在印度各個地方,但她們仍然嫁不出去。(48)

因為當時給這些孤女的嫁妝主要是封號和恩賜,所以有幾起婚姻成為大醜聞。(49)阿爾加韋人氏若昂·卡埃伊羅的故事最為知名。他在去世時留下了13,000或14,000帕爾達烏斯金幣。此人與一女奴生有二子。他規定這二子一男一女為其繼承人,而且這二子互為繼承人。男孩死後將財產全部過繼給了女孩。據遺囑執行人之一的西芒·博特略聲稱,有了這份嫁妝她甚至可以同一貴族結婚。但她卻在遺囑執行人不在場的情況下由另一葡萄牙人撮合同其一個大手大腳的花花公子外甥結婚。(50)由於這種情況和果阿政府的財物部門必須承擔這些孤女的一切費用,所以停止向印度輸送孤女。(51)然而,“君王孤女”結婚後,產生了一些純葡萄牙血統的家庭。他們的子女一般互相通婚,以保持家系之純潔。最多她們的兒子會娶嫁妝豐厚的歐亞混血兒為妻。這些家族大部份都擁有起源於17世紀最後四分之一世紀的貴族稱號。(52)

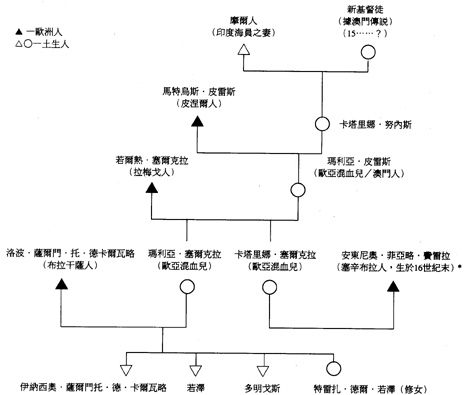

澳門的情況與果阿相同。但在澳門優先擇婚的對象是那些擁有豐厚嫁妝的歐亞混血女子。(53)從歷史上可以舉出的例子便是於17世紀曾在澳門生活過的洛波·薩爾門托·德卡爾瓦略家族(詳見下列世系圖)。**

洛波·薩爾門托·德卡爾瓦略和安東尼奥·菲亞略·費雷拉家族

由此可以看出,在東方,葡萄牙人優先同嫁妝豐厚的姑娘結婚,其血統無關大局。而且有許多人去澳門結婚完全是為了得到一份豐厚的嫁妝。17世紀中葉的澳門城中已有許多富商。(54)

1575年3月9日的詔書規定了給“君王孤女”婚事特殊待遇。葡萄牙血統的姑娘,葡萄牙後裔,甚至準備再嫁的寡婦均在優待之例。(55)直至1695年,又發表了許多法令和詔書,提高了嫁妝的數量和金額。這一情況可以證實當時嫁給那些愛慕者不多的姑娘是有困難的。同時,繼續按照阿豐索·德阿爾布克爾克時代的習俗向同印度女子結婚的男人分贈土地。克里斯托芬·帕沃洛沃斯基在一封1596年11月20日寫於果阿的信中評論説: 儘管本地的婦女皮膚黝黑,葡萄牙人仍然娶她們為妻。(56)在這種情況下,一般是按照亞洲的習俗,每家可以説是一個真正的閨閣。

於是在果阿很快出現了涇渭分明的社會等級: 來自王國的葡萄牙人的世系,他們的先輩一般為知名貴族,另外一個社會地位較低下的世系,他們同當地婦女通婚。另一方面,歐亞混血兒一般擇歐洲人或他們的後裔為偶。於是產生了葡-印混血兒,其中不乏姿色甲天下的姑娘。(57)

我們認為,東方其它地點的情形基本上與果阿相似。

澳門開埠時,許多人的家眷仍在果阿或滿剌加,他們的妻子可能是本地人、歐洲人或歐亞混血兒。因為當時已有許多歐亞混血兒,她們是印度各地葡萄牙人同當地婦女通婚或非法結合的產物。當澳門城穩定後,這些家眷從果阿來到了澳門,其中已有許多達適婚年齡的姑娘。(58)

我們認為,在澳門開埠時已為數甚眾的歐亞混血婦女便可能是初期澳門人的母親。她們是在合法組成的家庭中出世的。只有這些婦女才可能有豐厚的嫁妝。葡萄牙人家中仍使用大量的印度、日本、馬來和中國女奴,導致了傳教士的震驚以至將許多驅逐之是毫無疑問的。例如,只要比較一下澳門在18及19世紀所擁有的女奴和奴隸總數及住家的數額,(59)便可容易地承認,在長時間內,澳門城中葡萄牙人的生活不是最講究道德的。然而,根據當時的一些文件,果阿當時的道德風氣(16至18世紀)也是不值得稱道的。(60)然而,在果阿由於窮凶極惡的果阿宗教裁判所制定的嚴刑厲法使當地的宗教和民政當局較之澳門更有力量。澳門的議事會由當地居民推選出的人擔任領導,其中不乏墮落、無耻之徒。(61)這一議事會擁有政治和法律權力,為了維護他們本身的利益,在審判自己的同胞時常常高抬貴手。當地的民政及宗教當局,沒有果阿的當局那麼強大卻整天沉溺於內部的明爭暗鬥之中,未給社會帶來任何好處。此外,除了這兩個當局之外,還有中國官吏。他們是中國政治及法律權力的代表,澳門的許多事情都是最後由他們定奪的,但他們對外國之間產生的社會問題則不聞不問。無疑也有善良的、虔誠信教的、品德高尚的人。這些人如果是商人,又有些資本肯定娶澳門或果阿的住在四鄰的葡萄牙人的女兒為妻。這些人常常到果阿去做買賣。這些人可以給他們的女兒豐厚的嫁妝,自然不會讓女兒與那些品行不正的人為伍。也許這是為甚麼許多姑娘出家的原因。這曾促使總督埃利塞拉(62)下令減少出家人的數額,以提高澳門葡萄牙人口的數量。自然,得到承認的子女均為葡萄牙人,但並不是所有的後裔都被承認為葡萄牙人。

在澳門,曾有十分富有的商人將遺產的大部份作為嫁妝贈送給孤女,目的是按照當時的婚姻觀念使他們能有一門好婚事。一些未婚的富商將財產留給子女或他們的教子(也許是他們同女奴生下的孩子),還有一些人將財產留給朋友托他們代養的孩子們。還有人,如富商馬努埃爾·法瓦肖將他的部份財富遺傳給20名孤女,由她們平分。(63)當時海上十分危險,不僅有颱風還有海盜,如果當地的富裕居民和仁慈堂不伸出援助之手的話,可能有許多姑娘終身不嫁。這類遺囑在18世紀已成慣例,下面轉抄一則,以資明證。

抄錄自1718年12月13日逝世之加斯帕爾·馬爾廷斯之遺囑,遺囑摘自留存孤兒法官處之財產清單(澳門仁慈堂手稿,鈔件第15號,“遺囑”,1592-1849,頁73反面):

本人訓示: 本人財產之三分之一所得利潤留贈仁慈堂。按照習慣以押金和保險金從事海上貿易。所得利潤亦分為三份,其一施舍給仁慈堂作為會資,其二留給我子馬努埃爾,其三留給我子若澤。若二子中一人身亡,由另外一人獨受全部遺產;若二子均亡,這些遺產用於每年為我及馬努埃爾和若澤的靈魂做彌撒。上事由本人,仁慈堂書記官弗蘭西斯科·德門多薩·富爾塔多轉抄並簽字。

弗蘭西斯科·德門多薩·富爾塔多

抄錄自1724年5月20日在澳門城逝世之弗蘭西斯科·蘭熱爾之遺囑。其遺囑立存於其女婿若昂·達席爾瓦·馬加良埃斯處(澳門仁慈堂手稿,鈔件第15號“遺囑”,1592-1849,頁75):

本人懇請尊敬的仁慈堂堂長先生以靈柩和旗幡將本人的遺體送到墓地。本人遺贈白銀三百兩以資在仁慈堂為本人靈魂作彌撒之費用。同時再遺贈給仁慈堂白銀二百兩,供為本人作彌撒之用。本人聲明,本人遺囑上報共贈銀五百兩,另外再追贈白銀五百兩,共計一千兩,用於海上貿易,利潤分三: 一捐贈給仁慈堂,二用來為我之靈魂作彌撒,三施捨給孤女寡婦。如錢有損失的話,應先做自禱,然後再做代禱。

抄錄自1725年3月12日於本城逝世之羅克·貢薩爾韋斯·德利馬之遺囑(澳門仁慈堂手稿,鈔件第15號,“遺囑”,1592-1849,頁75反面):

本人留贈給仁慈堂白銀三百兩。請堂長先生及諸兄弟查收並按下列辦法使用: 先是用於海上貿易,每年所得之利潤一分為三,一贈仁慈堂,二施舍給孤女寡母及無依無靠的旁人,三為我本人、我父母的靈魂做彌撒。如果來年利潤不濟的話,請中止施舍和做彌撒直到補齊資本為止。上文由本人,仁慈堂書記官弗蘭西斯科·德門多薩·富爾塔多轉抄並簽字。

弗蘭西斯科·德門多薩·富爾塔多

從那時起,如同在果阿,澳門社會出現了階層的劃分: 葡萄牙血統家族的女兒一般優先嫁給歐洲人,兒子則娶歐亞混血女子為妻,財富較少的人則娶中國姑娘為妻,而不要那些沒有嫁妝的歐亞混血姑娘,因為中國姑娘的美德為人稱道。(64)這些華人女子是住在本澳城中之天主教自由人的女兒嗎? 我們傾向於這種可能性。至少大部份華人均係富商。中華帝國炎黃子孫生有經商的天賦。可惜的是對於這些中國人的情況知之甚少。偶有例外,如古老的雷梅迪奧斯家族最早創始人有些文件可查。因為他們從教父、教母那裡繼承過來的名字,包括了姓氏所以極其容易同來自王國的葡萄牙人及其子女混淆。

17世紀中,在1614-1636年間,許多日本天主教徒和在那裡定居的葡萄牙天主教徒,為逃避當時在日本掀起的對天主教的迫害,遷居澳門。其中有日本的名門大族,男女青年均有。(65)自然,在澳門的葡萄牙人或其子女同日本人或葡日混血兒有通婚的情況。在此之前,在西、葡兩個王室合併期間,一些在馬尼拉有妻室的人也到過澳門。(66)日本教案殉難烈士名冊上有霍爾本茲和科欽人氏及澳門葡萄牙人。也許這些澳門葡萄牙人,是葡萄牙人同上述民族的女子的後代。(66A)18世紀末期,由於當時的東珖起義和隨之而來的對教會的迫害,許多富裕的交趾支那天主教徒避難至澳門,也許他們是那些有錢離開那裡的富有家庭的成員。當時有些葡萄牙人在澳門同交趾支那婦女結了婚。這在1785-1793年的教區檔案中有案可稽。

19世紀,華人人口劇增,許多外國公民到澳門定居。在這裡他們結了婚,留下了私生子。我們認為,早期的葡萄牙人的情況是這樣的: 優先選擇果阿的葡萄牙婦女或是擁有豐厚嫁妝的歐亞混血婦女為妻,同時與不同種族的女奴保持關係。他們之間的孩子有時竟然成為他們父母的繼承人。(67)

於1637年7月5日抵達澳門並在那裡逗留了六個月的皮特·蒙迪(68)借寓於安東尼奧·德奧利韋拉(1629年航日船隊司令,後定居澳門)的家中。在其著名的遊記中稱,他下榻的那所房子,就其傢俱、聚會來講與其它無異,所不同的是: 那裡有船隊司令買來的中國姑娘。據同一著者聲稱,每個澳門家庭的戶主擁有許多中國姑娘。她們被視若傢俱或家中的其它甚麼財產。據人們對他講,全城只有一個在葡萄牙出生的女子,華人女子或混血女子則首先選葡萄牙人為夫。

馬爾科·德阿瓦羅在其寫於1638年的《澳門記》中亦記述説,本澳開埠初期,其管理如一共和國,即由最年長的參事執政而且葡萄牙人娶華人女子為妻。以此種方法對澳門逐漸殖民。(69)

這樣的描寫導致了一些歷史學家作出了澳門人為葡-中混血兒的推測。然而,分析一下這些文件,我們可以認為它們的推測性頗大而且與我們在前文已敘述過的已經證實了的歷史事實有相違之處。隨著1641年滿剌加陷落,馬來血統又一次豐富了澳門人的遺傳本底,不僅通過土著婦女,而且通過她們的葡-馬來混血的女兒。

自然,一個在他鄉異國匆匆而過的觀察者會相信這樣的事情,因為在那裡有許多在教的中國婦女其衣著同葡萄牙婦女相同。當她們戴著印度產薩拉瑟棉布製的面罩在大街上行走時,(除了棉布的質量外)根本看不出各個不同社會階層的婦女在服飾上有甚麼區別。

鑒上所述,全部或大部份澳門婦女為華人或葡中混血女人,這種講法是斷然不能接受的。因為這種情況即使是在有確鑿文件可稽的以往的社會-文化障礙已逐漸消除的19世紀也未曾發生過。

然而,另外一些旅行家,如拉佩魯斯(70)在描寫1787年之澳門時,持有不同的意見。例如,拉佩魯斯記述説,在本澳的20,000居民中間只有100純血統的葡萄牙人,2,000混血兒或稱印度的葡萄牙人,餘為在他們家中充任僕役的奴隸。從此可以推算出當時澳門的華人居民為15,000人,當然這是一個估約數。這段描寫中值得注意的是: 澳門人在拉佩魯斯眼中看來與印度的葡萄牙人而不是同華人相同。如果當時的通婚主要是同華人婦女的話,絕不會有這樣的描寫。拉魯斯是絕對不會將蒙古人和印度-亞利安人的特徵相混淆的。他有可能將葡萄牙人-馬來人的混血兒同葡葡牙-印度混血兒混為一族,但絕不會將葡萄牙-印度混血兒和葡萄牙-中國人混血兒張冠李戴,除非如我們所估計的那樣因為他們是偶爾而不是經常性的通婚,所以他們的身體特徵已不十分明顯。如果在其眼中葡萄牙混血兒貌似印度人的話,那麼澳門的姑娘,葡萄牙人的妻兒就其大部而言,絕不會是中國人或葡萄牙-中國混血兒。自然,在15,000名入教或未入教的華人居民中,拉佩魯斯可能加進了一些混血兒,也許是澳門人中較低下的階層,原因是至今歐洲人仍常常會張冠李戴,因為他們不熟悉東方人的外貌。在外國人對澳門的記述中,18世紀(71)受上司之命前來澳門的中國官吏的描寫具有很高的可信性。這些官吏對澳門的婦女有如下的描寫: “女子亦具白黑二種,別主奴。”由此可見,在澳門的馬來亞婦女,帝汶婦女及黑人婦女的地位卑下。葡萄牙人的正妻為歐亞混血兒,間或有一兩個來自王國的葡萄牙婦女,在這些白人婦女之中可能有葡-中混血兒,但如果大部份為葡-中混血兒或純血統華人婦女,這些官吏肯定會像描寫葡萄牙婦女同華人男子結婚那樣大書特書。在當時的情況下,澳門仍十分貧困,這種葡中通婚的情況有可能發生,但我們可以肯定華人男子所娶的非澳門豪門望族之女子。即便偶爾有之,亦當引起軒然大波。(72)

值得注意的是在1742年之前葬在聖母學院堂中的世俗人員的名單中有嫁給葡萄牙人的日本婦女,卻沒有關於中國婦女的任何消息。然而,當時在馬尼拉的代理商胡安·巴蒂斯塔有記敘説,18世紀時,所有的葡萄牙人家中都有華人婦女,但均係奴婢。

從分析教區檔案得出的結論亦非十分嚴謹。它沒有為本澳開埠初期歷史提供準確的情況,因為保存至今的教區檔案最早者為18世紀的案卷。當時的澳門如教區神父所稱,無論是精神還是物質上,澳門均在窮困潦倒之中。(73)

然而,通過對教區檔案的研究,我們可以得出一些推論,例如: 在1802-1831年期間,在大堂教區受洗之兒童共70人,從其姓氏推斷,只有12人祖母係華人,祖父多葡萄牙人或在教的華人。況且,我們以為上述許多人原先從17世紀起已同華人混婚的家族的成員,在一些情況下,是嫁妝豐厚的收養孤兒的後裔,例如: 雷海迪奧斯·羅扎里奧,沙維耶爾及諾羅尼亞家族。(詳見下列世系圖)

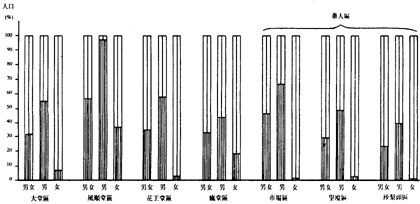

1881-1885年澳門天主教居民出生及結婚統計

(來源於大堂、風順堂、花王堂及瘋堂的天主教檔案)

A.

| 年度 |

歐洲人 |

澳門人 |

印度人 |

澳門人及歐洲人 |

澳門人及其它種族 |

華人 |

| 1881 |

5 |

62 |

3 |

24 |

12 |

61 |

| 1882 |

4 |

47 |

1 |

23 |

6 |

71 |

| 1883 |

3 |

53 |

1 |

22 |

5 |

47 |

| 1884 |

6 |

38 |

1 |

24 |

4 |

66 |

| 1885 |

3 |

42 |

- |

29 |

8 |

81 |

B.

| 年度 |

歐洲人 |

澳門人 |

印度人 |

澳門人及歐洲人 |

澳門人及其它種族 |

華人 |

| 1881 |

1 |

21 |

- |

19 |

6 |

9 |

| 1882 |

- |

18 |

- |

11 |

3 |

16 |

| 1883 |

- |

7 |

- |

9 |

2 |

5 |

| 1884 |

1 |

19 |

- |

9 |

1 |

8 |

| 1885 |

- |

14 |

- |

11 |

1 |

3 |

註: 表A表明父母的種族,表B表明新娘新郎的種族資料來源: 《澳門省憲報》1887,頁121。

值得注意的是,在這些檔案中沒有澳門上層社會豪門大族成員的名字。然而在大堂教區這樣一個人口稠密區中,在29年期間僅有70名兒童的出生記錄,平均每年兩個半。我們以為這一數字實在太低了,也許因受孕率低或因結婚數目很少所致。

從1777-1784年同一教區結婚檔案的記錄來看,有關家族姓氏的資料同上。例如1778年中,共登錄了13次婚姻,其中僅有3名來自王國的葡萄牙人同非華裔的姑娘結婚,佔23%。在這13樁婚姻中,6名沒有近代華人血統的葡萄牙人同未入教的華裔姑娘組成了家庭,主要是通過女方同沙維耶爾和羅扎里奧家族通婚。我們推測這些葡萄牙人沒有財富、貴族稱號和收入優厚的職務。如果能對這一推測加以肯定將是件十分有益的事情。實際情況是,我們再重複一遍,在這些其中一方具有近中國血統的婚姻,找不到一個澳門世家望族成員的名字。

風順堂教區,19世紀中澳門上層社會豪門世族多居此。其就學率甚高(詳見下表),住房及住戶的比例很小。在1782-1787年期間,共有13名澳門婦女同歐洲人通婚,一歐洲人同一華人婦女通婚。奇怪的是,還有一則一帝汶女奴同一黑人奴隸結婚的記載,這打破了一些著者所接受和傳播的一個看法,即當時在澳門禁止奴隸之間通婚。

澳門掃盲及文盲人口比例圖(以教區和行政區為單位1896)

圖例:  掃盲人口

掃盲人口  文盲人口 資料來源: 澳門統計司之澳門人口普查

文盲人口 資料來源: 澳門統計司之澳門人口普查

對這些教區檔案進行全面的分析之後,似乎可以得出這樣的一個論點: 土生女子多實行族內婚或優先選擇歐洲男人為夫。在下面將提供的世系圖中我們將試圖證實這一論點。

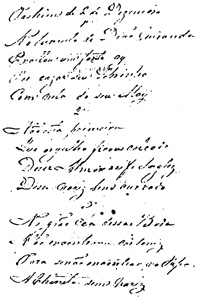

19世紀中,澳門社會已逐漸向華人開放,始有大量同華人血統婦女通婚的記載。這些人中有孤女、未被收養的混血兒或購買來的華人婦女。值得注意的是: 在新婚者中,如果男方為澳門人的話,雷海迪奧斯·羅扎里奧家族成員居多,次之為沙維耶爾表家族成員。查閲一下風順堂教區1820-1870年的檔案,便可以看到: 在這近50年期間,在澳門只有33樁王國葡萄牙人同華裔婦女通婚。值得注意的是,除偶爾之外在同中國女子或華裔女子通婚的男人名字中很難找到巴斯托家族、帕伊瓦家族、米蘭達家族、馬爾克斯家族、梅洛家族或佩雷拉達席爾維拉家族成員的名字。實際上,同華人女子之通婚為人鄙視。在澳門當時那種窄小的社會,常常成為指謫的對象。19世紀中葉,值當地上層社會的一書記官弗朗西斯科·安東尼奧·佩雷拉·達席爾維拉的一子同具有華人血統的古老雷梅迪奧斯家族一女子成婚之際,澳門城中立即傳開了一首諷剌詩。而後,有一親戚(74)將一抄件送若昂·F·馬爾克斯·佩雷拉閲讀。此件存佩雷拉遺稿中。現將原件登錄。(詳見原文附頁),譯文如下:

12月2日之諷刺詩

迪昂·米蘭達的墓中

長嘆聲聲

他的外甥

將同他 阿仔的孫女成婚

新娘雙唇緊閉

為這英税吏

為他的大鷹釣鼻

驕傲無比

盛大的婚宴

鵪鶉不見

塌鼻的華人新娘

已被人受用

在查閱教區檔案和幾部有關澳門主要家族世系的資料的基礎上,我們繪製了20個家族的世系圖(其中之一已於前發表,還有八圖將在後刊出)。從對世系圖的分析中可得出結論種種以資我們對在澳門社會中與中國社團涇渭分明的(多對基因混雜和處於局部隔離狀況的社團)澳門人之起源的佐證。

仔細查閱現存的教區檔案並算出土生人女子同華族後裔之間,及同歐洲、印度及其它距澳門較近之地方人通婚的百分比將是件十分有趣的事情。但因將上述文件製成微縮膠片十分困難,所以我們無法進行上述工作。上述文件有些已支離破碎,保管不善,無法供我們查閱。

然而根據我們現有的資料,可以證實澳門人根深蒂固的族內婚並證實澳門人中間那句口頭禪的真實性,即: 在澳門“人人沾親帶故”。(75)我們可以得出如下結論:

--極少同中國社團通婚。在同華人通婚的情況下,一般是同在葡萄牙家庭中的收養孤女成親;(76)

--最富有的家族優先為其子舉行族內婚,為其女擇歐洲人為夫。中選者多為陸軍或海軍軍官,醫生或高級官吏;

--喪偶者常常再次婚娶。如係男性,常娶其亡妻之姊妹為妻。富有的寡婦則常嫁給無財或無高等身份的歐洲人為妻。既然,在澳門女人從來多過男人。如何解釋富有魅力的寡婦為甚麼可常常再婚。在澳門,最受青睞的魅力之一便是金錢;

--從傳説上來講,澳門家庭的人口眾多,與丈夫族人同居。然而,在同歐洲人通婚的情況下,通常住在女方家中或單立門戶。然而,這種自立門戶的習俗在維多利亞革命之後才成為流行的做法;(77)

--與當時和現在情況相反,在澳門,在長子出世後登記的婚姻十分罕見;

--姑娘們通常在15-19歲之間出嫁而小伙子則在20歲以後娶妻。通常丈夫長於妻子多歲。這可能是許久以前受到一種古老的印度的習慣影響的遺跡;

--收養孤女常常得到養母或養父的姓氏。這有別於奴婢。這些人一般只有名字;

--具有中國血統的人氏中,常以伊納西奧、伊納西阿、博阿文圖拉(可供男女通用)和安東尼奧為名者居多。在姓方面,則以羅扎里奧為多。這是傳教神父為新的天主教徒所舉行的那些悠久的洗禮的跡象: (78)

--值得注意的是,因受澳門葡萄牙人的影響有給新生兒或經過洗禮的異教徒兒童以他們的生日或洗禮日的聖徒之名命名的習慣。如果生日和洗禮日都有聖徒名時,甚至把它們聯合起來作為名字;(79)

--澳門的葡萄牙人中間還有一種有趣的習俗即,每代長子的第一個兒子沿用其祖父的名字:

--現代又形成了一種我們的習慣,即給子女起的名字均以父姓的第一個字母起頭。

總結: 土生人,主要是上層人士通常實行族內婚。在這種情況下,主要是同第四代,甚至第三代親戚通婚。土生人女子首先擇歐洲人或外國人而嫁。男人有時也採用此種標準,但極為罕見。同印度人或帝汶人,甚至在澳門同交趾支那通商年代中同交趾支那的通婚主要是由下層婦女,具有直接中國或其它血統的女人進行的。男性通婚情況相同。無論是葡萄牙人或澳門人所娶的菲律賓、交趾支那及中國妻子一般都是富戶的家傭。

尊敬的文德泉神父提供的有關幾位澳門籍神職人員及澳門人同華人女子通婚方面的資料(80)進一步加強了我們的論點。我們以為,上述資料可以證實這樣兩件事情:

1)男系,也許間或有女系的收養孤兒常常被送去出嫁;

2)在結婚的情況下,這些收養孤兒及其後裔,如同果阿的葡人後裔,常常選擇中國姑娘或華人之女而不是王國葡萄牙人或澳門豪門世族的後裔為妻。

另外一個值得注意的事實是,如果説在較富裕的階級中對喪偶者的再婚不存在偏見的話,似乎對同那些生父不明的姑娘的婚姻頗有非議。在我們對澳門近兩個世紀婚姻情況所做的調查中,僅遇到一起一個父母為異教徒但有葡萄牙語名稱的澳門人同一生父不詳的澳門土生女人的婚姻。

18世紀中葉已有關於澳門人同華人孫女通婚的記載,但已是第二代華人,可能是基督徒或在豪門大戶中的收養孤兒的孫女。如前所述,這些人也常常得到豐厚的嫁妝。

另外的一個論點是每對夫妻生育子女的平均數: 澳門夫妻生育的子女在2-6之間。生雙胞胎的情況十分罕見。(81)產婦常在分娩或產後去世。死胎及嬰兒死亡率均很高。從分析我們已做世系圖的20戶上及中等社會-經濟條件的家庭來看,這些數字在經濟條件弱的家庭中還可能更高。已入教的華人夫婦,收養孤兒及其後裔中生育率很高。有的夫妻竟然養育了16個子女。平均在7-8個左右。這在華人不足為奇。但許多人夭折了。發表於1887年《澳門省政府憲報》頁121上的統計圖表進一步證實了我們的推測。分析這一表格可以看到19世紀以來,澳門人實行內部通婚或優先同歐洲人通婚,同其它種族的法定通婚是十分罕見的。1881-1885年期間澳門共有72對內部通婚的夫妻(佔51%),59樁同歐洲人的婚姻(佔29.1%)及13起澳門人同其它種族之間的通婚(佔8.7%)。

從上所述,很容易得出這樣的結論: 澳門人,尤其是那些經濟條件好的人墨守陳規,驕傲地不因循西方冒險家的蠻習,同時不與原為城中奴婢和工匠的華人為伍。另一方面,華人世家亦不希望他們的子女同“西洋番人”通婚。只有基督徒和社會地位十分低下的人才同番人通婚或像奴婢一樣同居。因此,這些土生人自成一體。他們家產富有,出身高貴,教育良好。較低社會階層的華人不曾具有這些條件,更不用説那些來自葡萄牙的士兵和粗魯的海員了。

許久之後,尤其在蒸汽輪船航線開啟之後,主要是在19世紀末期,歐洲婦女才開始光顧澳門。她們常陪伴來此任職的丈夫或親戚。也許在當時便形成了“牛婆”的概念。澳門社會的分化日深。這些體胖、膚黑、面醜、鼻大的“牛婆”常常譏笑那些蒼白、體瘦、矮小、蒙面的澳門婦女及她們根本聽不懂的“土語”。社會階層較高的澳門婦女則模彷“牛婆”及她們從歐洲帶來的時裝以裝點其社會身份。然而其它社會地位較低之婦女卻離歐洲人團體越來越遠。

許久以來,澳門居民的社會-生態主要特徵受到當時佔統治地位的社團的價值觀和行為的巨大影響。因此,等級分明的社會階級體系是20世紀初澳門社會的特徵,是其生態的一個重要方面。

長久以來,流傳在澳門的價值觀主要有以下幾個:

1)以血緣為基礎的世家權利(同一祖先的後代)。這種制度,也許在古老的葡萄牙或中國的村莊中曾佔據過主導地位。自然,在澳門這樣一個天主教傳教中心和無數華人避難之地,除了一些具有悠久傳統的居民點如望廈古村外,這種等級制度必然會趨於消亡。然而,在澳門人中對家族稱號的重視卻經久不變。

2)中國等級制度的另一個方面是孔教思想。它不論個人的門族而以學術等級價值為主。

然而,澳門的華人屬於較晚離開中國內地的家族或氏族。這些人中有人已發財致富,在當地社會具有顯赫的地位。有人在保安部隊和政府機構任職。除了從文化和生物起源方面自成一體的水上居民外,大部份為地位較低下的勞動群眾。在選擇配偶時,古老的氏族觀念仍根深蒂固,但在其他方面已隨著“清帝國”的消亡而消失了。繼之,起決定因素的是一個人資本的能力。在澳門,無論是在華人還是在葡萄牙人中均如此。於是,無論是在華人還是在葡萄牙人中間,婚姻制度開始建立在這兩個支柱之上。目前,隨著澳門的華人逐漸失去其古老的傳統(城市生活終於將其沖淡或消滅),及本澳能引起身世自豪的古老家族的後裔日益稀少,土生人同華人女子通婚的情況日益頻繁。

當今,甚至有些華人娶土生女子為妻,對此只有一些老媼感到吃驚。

三、人類生物學資料

在局限的生物小區內才可以觀察到某一地理區域同其生物群落之間的相互關係。環境因素越加局限越加需要進行選擇。這種選擇需均匀,具有特殊性,然而其生物群落的種類越加貧乏。在澳門,許多局限的因素諸如缺水,本澳門的孤立位置--幾乎是一島嶼--夏季酷暑與冬季嚴寒交替,限制了當地動物群落和植物群落的豐富性,限制了曾在實踐中進行過的西方物種的風土馴化,因此,早期在澳門定居的歐洲人不得不在其附近地區尋找賴以為生的物種。

生物界,包括人類關係的平衡的形成在上文中已展示。(81A)起初,歐洲人中的死亡率十分高,但很快他們的子女,歐-亞混血兒,在幼年時已經過自然選擇,從形態生理的角度上找到了較好的適應條件。與此同時,許久以來產生了一些生存的文化形式,其中不乏新穎獨特者。無論是生物及文化形式均經過了環境的選擇,由此產生了澳門人及其獨特的文化。這一文化在澳門於今尚存。

這一群體與世隔絕。這一現象之產生儘管有其生物方面的原因,但不完全是這樣。生物方面的因素有: 新的雜化的基因組,新的表型,與此同時產生了新的心理標準及新的價值觀念。例如: 東方世界特有的敏銳,節儉及喜出風頭。同時產生了新的審美觀。對婦女而言,它可能是擇偶的因素之一。因此,長久以來產生了一種當地的形態--人類學的選擇標準。

至於擇偶標準,上世紀在葡萄牙,那些體胖、腰細、皮膚白晢、面色蒼白、踝細、汗毛不密的女性被認為是美的典型,而在此這類女子則為人譏諷。“肥婆”(胖女人或逐漸發胖的女人),一些年邁的當地婦女仍以此稱呼“牛婆”或“葡萄牙女子”。大鼻子,胖體及大腳為人厭惡及譏笑的對象。

主要是在18-19世紀期間,當澳門人作為一個團體的意識日愈強烈,開始出現社會的等級劃分和王國的婦女前往澳門時所形成的“局部隔離”這一特徵的答案可以説在當時是十分盛行的,至少是在當時社會中最古老和最顯赫的家族之間的內部通婚上能找到答案。(82)

從對前面已研究過的家庭構成的分析中我們可以對這一現象得出十分清晰的結論。

一方面,華人社團與外界老死不相往來: 另外一方面,澳門人社團稍開放一些,但僅同歐洲人通婚,主要是同軍官和高級官員。(83)

至於內部通婚,有兩種基本類型應加以考慮: 後裔基因相似的正向、內部通婚和常常形成不相似夫妻的反向內部通婚。

第一種情況為澳門人之間的通婚,所以,新婚者幾乎人人沾親帶故。第二種情況為澳門人在同其社團之外的歐洲式歐-亞混血婦女結婚時,優先擇金髮碧眼者為妻。

況且,在任何一個居民群落中,均存在輕微的同型通婚的傾向。主要呈現在數字特徵方面,澳門人亦不例外。身高便是一例。一個身裁矮小的男人很少同一個比他高的女人結婚。另外一個因素是心理-社會特徵,這在混血兒間是十分敏感的。從質的角度來看,由優先內部通婚形成的遺傳因果與血親雜交相同。在澳門,窄小的地域及上層社會家族數目之少尤其促進了這種血親。它是本澳形成的“局部隔離”(無地理障礙,僅有心理-社會障礙)造成的優先通婚的結果。

眾所周知,無論是同型通婚還是內部通婚一般傾向於降低異型接合的基因型的頻率。這在多對基因雜交而形成的人口中,除了可以導致一些特徵的穩定外,沒有明顯的表型。然而,這一現象需要在一封閉的社團內經過幾代人方可形成。

在一優先在性格相同的人之間通婚的孟德爾式族群中,一般會導致一種停滯狀態,會出現與隨機交配值不同的基因頻率。據我們所知,從未對澳門人的這一基因頻率進行過估計。澳門人人類生物學、血清人類學、人體測量、乃至骨測量方面的研究仍有待進行。然而,一些匆匆而過的旅行者對澳門居民的人類生物學特徵有過簡短的描繪。僅以下述札記為例:

除一些仍保持純葡萄牙血統的家族外,居民多為黑白混血兒、果阿的印度人及黑人……(見拉普拉塞著引書頁234)

近代有些學者曾對澳門居民的血清進行過研究。(84)但迄今為止,沒有人利用抽樣或標記法進行過上述研究。昔日,甚至有人將澳門人與有葡萄牙語名字的華人列入同表。然而我們堅信,已很難獲得上述抽樣,原因是可能從18世紀起因實行同型通婚而自成一體的澳門人在本澳已十分稀少,無法得到數量充份、有效的抽樣。18世紀時定居本澳的一些家族的名字已常常出現在一些人的姓氏中。

的確,從19世紀中葉起,有幾代土生人同歐洲人,甚至一些人同華人連續通婚的情況。另外,19世紀中葉的移民潮,第一次世界大戰以及而後的太平洋戰爭導致的移民潮加劇了異配優勢。

儘管如前述,澳門男人與女人的比例失調,男寡女眾,(85)澳門葡萄牙人可擇偶(一個可以擇偶的平均數)的範圍十分狹小。

不同種族的混血為一歷史現象,但退回到親本類型總是一種例外。如果染色體交換的百分比為百分之一的話,需要100代才可以完成一個完整的遺傳整合過程,儘管據貝羅伊斯特稱,六代已足以構成一個共同的遺傳本底。在下面的家系圖中我們可以看到這六代的情況。

表型的同型通婚,即優選配偶,在澳門人身上尤為突出。

在以往的世紀中,如果説這種選擇是以表型相似為基礎的話,即選擇歐洲人或實行族內婚,那麼無可否認,從居澳的歐洲人來講,他們擇偶通常不以經濟利益為基礎。

具有深厚同型通婚(86)傳統的澳門世族的後裔的人體及血清特徵符合烏爾塞(87)為內部通婚和血親產生的後代所定的相關性。儘管他們之中金髮者甚少但許多人長著一雙漂亮的碧眼。

儘管是一小型抽樣,除了面目白晢的傾向外,我們在土生人身上遇到了如下的相關關係。

|

|

據烏爾塞的規定對

|

澳門人而言(56人抽樣)

|

|

血缘的相關關係

|

身高

|

負

|

負

|

|

頭高

|

負到中

|

負到中

|

|

頭寬

|

正

|

正

|

|

血壓

|

收縮期血壓弱

舒張期血壓較強

|

不定

|

|

高血糖

|

負

|

負

|

|

膽固醇率

|

負

|

負

|

|

兩合子雙胎之出生

|

負

|

在澳門雙胎十分罕見

|

值得注意的是,目前及18-20世紀期間,根據我們在前已刊印的家系圖繪製的基礎抽樣,澳門人家庭中的雙胎率是非常低的,所以很難肯定或否定烏爾塞所列家系圖中的最後一項的資料。

至於澳門人的血清,在血親的情況下,可以見到很高的O型血型頻率,因為隱性表型的出現為其主要特徵。

根據斯謝依德爾,(88)在內部通婚的人口中主要血型為A和O型。這儘管不十分重要,但可以作遺傳的標記。

眾所周知,中國人的主要血型為BN和ON 型。如果像一些學者期望的那樣,許久以來,在葡萄牙人和天朝之子之間有過大規模的通婚,那麼澳門人中最常見的血型應該是BN、ON和ABN型。

從博士教授安東尼奧·德阿爾梅達和阿爾梅林多·萊薩的研究中我們無法得出最後的結論來印證我們的猜測,因為如本人在上文已敘述過那樣,他們的取樣無選擇性。然而,因為我們目前只有這些資料,姑且試分析之:

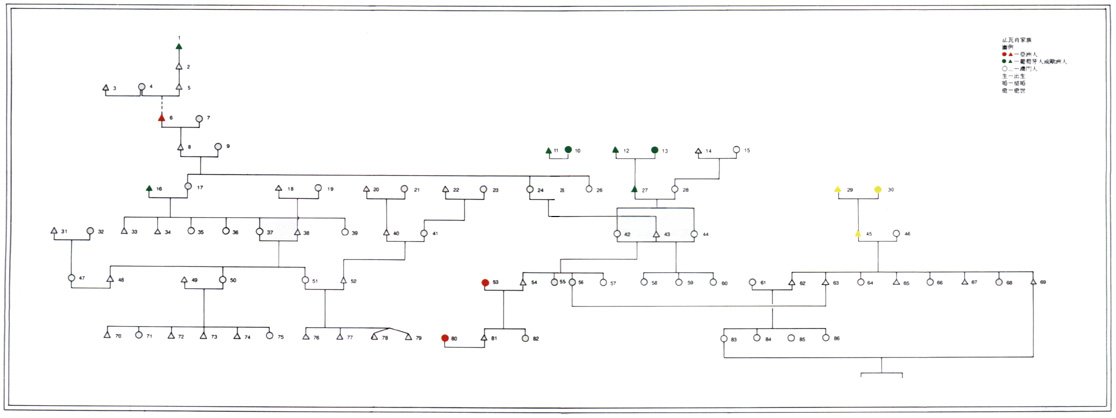

(1)安東尼奧·德阿爾梅達博士教授收集的資料(89)(圖表見下頁)

1. 庫斯托迪奧·法瓦肖,二系 2. 馬努埃爾·法瓦肖 3. 雷安德羅·托美. 佩雷拉,二系 4. 熱羅尼瑪·戈韋亞 5. 馬努埃爾·法瓦肖(聖地亞哥村教師騎士)一系 6. 多明戈斯·法瓦肖(收養孤兒或教子) 7. 瑪里亞·德梅斯基塔 8. 恩里克·法瓦肖,1728年生,1758年婚 9. 基特麗亞·弗蘭西斯卡·諾雷特,1732年生,1757年婚 10. 不詳 11. 不詳 12. 若澤·達席爾瓦·蘇扎 13. 菲洛梅娜·克拉拉·達席爾瓦·蘇扎 14. 若阿金·科爾特拉 15. 阿娜·若澤法·德阿澤韋多 16. 雅辛托·里貝羅,生於卡斯卡伊斯,1788年婚 17. 阿娜·安東尼亞·法瓦肖,1759年生,1788年婚 18. 馬努埃爾·羅扎 19. 若澤法·達席爾瓦 20. 雅辛托·若澤·達席爾瓦 21. 卡塔麗娜·科雷亞 22. 若澤·多斯桑托斯·巴普蒂斯塔. 利馬 23. 阿娜·佩雷拉·德米蘭達 24. 若澤法·安東尼亞,1768年生,1791年婚 25. 佩德羅·薩拉托·伊希 26. 瑪里亞,1776年生 27. 埃爾梅內吉爾多·安東尼奧·萊里亞·生於里斯本 28. 埃烏熱尼亞·瑪里亞·伊娜西亞·科爾特拉 29. 馬努埃爾·羅扎 30. 若澤法·達席爾瓦 31. 若澤·達席爾瓦·蘇扎 32. 菲洛梅娜·克拉拉·達席爾瓦·蘇扎 33. 雅辛托·洛倫索,1789年生 34. 恩里克·弗蘭西斯科,1791年生 35. 瑪里亞·里卡爾多,1793年生,1794年逝 36. 瑪里亞·安東尼亞,1794年生 37. 若澤法·弗蘭西斯卡,1794年生,1872年婚 38. 多明戈斯·波利卡爾波·達羅扎,1812年婚 39. 瑪里亞 40. 若昂·若澤·達席爾瓦·蘇扎 41. 瑪里亞·伊扎貝爾·巴普蒂斯塔·利馬,1785年生 42. 埃爾梅林達·若阿金娜·科爾特拉·萊里亞,1830年婚,1855年逝世 43. 維森特·保洛·薩拉維克·皮特爾,1813年生,1830年婚,1852年再婚,1882年逝世 44. 埃烏熱尼亞·諾爾貝爾塔·科爾特拉. 萊里亞,1858年婚 45. 熱羅尼莫·佩雷拉·萊特 46. 菲爾米娜·塞爾瓦·萊特 47. 烏爾比娜·瑪里亞·德蘇扎 48. 菲爾米諾·安東尼奧·達羅扎 49. 安東尼奧·里卡爾多·豐塞卡·庫尼亞 50. 安東尼亞·維森特·達羅扎 51. 阿娜·若澤法·達羅扎 52. 若昂·若澤·達席爾瓦,1816年生 53. 不詳 54. 埃爾梅內吉爾多·若阿金,1851年生 55. 瑪里亞·達阿松桑,1853年生? 56. 特雷扎·瑪里亞·達斯內韋斯,1855年生 57. 埃烏熱尼亞·瑪里亞,1861年生,夭折 58. 瑪里亞·達普里菲卡桑,1859年生,夭折 59. 瑪里亞·達斯多雷斯,1865年生,夭折 60. 瑪里亞·杜卡爾莫,1869年生,逝世時未婚 61. 薩拉·瑪里亞·蘭熱爾,1852年,1871年婚 62. 埃杜爾多·萊特,1846年生,1871年婚 63. 盧伊斯·佩雷拉·萊特,1887年逝 64. 克拉拉·瑪里亞,1846年生,夭折 65. 阿烏古斯托,1848年生 66. 瑪里亞·菲爾米娜,1849年生 67. 卡爾洛斯,1850年生 68. 儒利亞·瑪利亞,1855年生 69. 若爾熱,1857年生 70. 阿爾比諾·弗洛倫西奧,1848年生 71. 貝拉爾,1850年生 72. 若譯·貝內迪托,1853年生 73. 若昂·若阿金,1859年生 74. 埃杜阿爾多·卡爾洛斯,1863年生 75. 瑪里亞·阿松桑,1865年生 76. 若昂·若譯·達席爾瓦,1836年生 77. 若布,一八四四年生 78. 弗蘭西斯科·德保洛,1949年生 79. 弗蘭西斯科·德阿西斯,1949年生 80. 瑪里亞·伊內斯·周 81. 若譯·瑪里亞 82. 瑪里亞·特雷扎 83. 薩拉·盧伊扎,1871年生 84. 薩拉·菲爾米娜,1879年生 85. 阿伊達·瑪里亞,1879年生 86. 卡爾門·瑪里亞,1888年生 澳門人被描繪成中國南方人,固此具有如下特徵: 身裁中上,體型瘦弱,頭髮僵直,中型頭,中型鼻,唇厚中等,眼縫傾斜,有些人具有蒙古人的眼縫,但不十分明顯。 至於陰性獼因子,澳門人中的頻率不高: 陽性獼因子佔99.9%±1.07% 陰性獼因子佔1.0%±1.07% 這是中國南方人的特點,而且符合其它學者的研究。 至於ABO血型,同一作者為我們提供了有關中國南方人的下述資料:

(90)

|

中國南方人

|

例數

|

O型

|

A型

|

B型

|

AB型

|

|

人數

|

百分比

|

人數

|

百分比

|

人數

|

百分比

|

人數

|

百分比

|

|

59人

|

23

|

38.98

|

13

|

32.20

|

17

|

28.81

|

-

|

-

|

似乎這些資料與阿利塞·布埃斯所提供的有關中國人資料相矛盾(華人血型以BC型為主)。這如何解釋: 難道被選中做抽樣的澳門人或華人的混血程度很高? (二)阿爾梅林多·萊薩博士教授收集的資料(91) 這位著者以按下列方式分配的1314人的抽樣為基礎,對澳門居民的生理-人類生物學進行了描寫: 純血統華人……………………………1038人 澳門葡中-混血人……………………200人(92) 歐洲葡萄人………………………………115人 莫桑比克黑人(贊比西河流域居民)……161人 他先驗地以一簡單混血、葡萄牙人與華人混血為出發點。儘管我們不知道他的抽樣是如何選擇的,但由此而得出的結論絕不會與對中國居民的劃分所進行的有區別的分析所得出的結論相同。 至於ABC型血型,其值如下:

|

血型

|

年齡數字

|

O型

|

A型

|

B型

|

AB型

|

|

數字

|

百份比

|

數字

|

百份比

|

數字

|

百份比

|

數字

|

百份比

|

|

華人

混血人

葡萄牙人

|

93

|

39

|

40.17

42.6

|

27

|

25

42.6

|

27

|

28

|

-

|

-

|

至於MN因子,對於MN的混雜性質其值如下: 華人-69%;混血人-70%;葡萄牙人59% 從對GM型的分析中可以看出,其頻率已十分高。它使我們看到,就混血兒而言,從簡單的葡中通婚就還有其它血緣的混雜。阿爾梅林多·萊薩博士教授猜測這一影響來自黑人。試問: 為甚麼不可以來自帝汶或印度-馬來人? 最後,將結果進行X2檢測後,得出了如下的結論:

| X2檢測 |

華人/混血人比較 |

葡萄牙人/混血人比較 |

ABO型

Rh 型

MN 型

P 型

GM 型 |

1%

1%

無意義

1%

1% |

1%

1%

無意義

1%

1% |

同其它學者有關東南亞的研究資料進行比較後,阿爾梅林多·萊薩得出結論説: 澳門人從血清上來講與中國北方人相距甚遠,從某種程度上來講較接近越南人、泰國人和馬來人的血型。另外,他認為印度-馬來人的血統在中國南方人,尤其是澳門居民中有很大影響。 我們認為中國南方人同南亞其它人種在遺傳方面的相似性是十分古老的,在曾有過地理或社會文化隔離的地方尤為明顯。 如果真是如此的話,那麼土生人的遺傳本底仍以印度-馬來人血統為主,它所具有的穩定性便不足為奇了。 1966年之後,因紅衛兵動亂的原因,當時仍在本地居留的一些豪門世族離開了澳門。 1977年,由於公職人員招聘凍結,也許是因為對澳門之前途擔憂,又有許多土生人移民澳大利亞、美國、加拿大和巴西。 近期“土生人”同華人女子之通婚及年輕一代對經過婚姻形式而合法化的這種混血的看法的改變,在許多情況下,進一步加深了血統之融合,因此如今在準備抽樣時即便再小心謹慎,所獲得的抽樣也不是十分標準的。 如今,只要稍微觀察一下一個帕謝科家族、巴斯托家族、塞維家族、加爾西亞家族、諾拉斯科家族,梅洛家族或埃斯托爾尼紐家族的成員便會使人想到他們其中有非中國血統的歐亞血統,至少是接近這種血統的血統。他們的人類生物學特徵與眾不同,無明顯的長頭外觀,中等胸部指數,中至高等身裁,膚色金黃,有時呈淺銅色,鼻子突出,眼部沒有蒙古人的眼皮,眼晴經常是藍色或黑色的。我們認為這些都是婆羅門、馬來人、帝汶人及歐洲人的特徵。同華人聯姻的家族的成員則具有另外一些特徵,如顴骨突出,杏眼,一般沒有蒙古人的眼皮。下面的照片向我們顯示了幾位“土生人”,為我們的上述論點提供了翔實的照片資料。(詳見照片1-6) 漫遊過東方各地的人,很容易得出這樣的結論: 大部份澳門人非華人後裔。在印度,日本、暹邏、交趾支那、馬六甲、帝汶、菲律賓,甚至在檀香山我們遇到了許多與我們相熟的與澳門人相同的人。 的確,在東方,凡是葡萄牙人留下過足迹之處均產生過十分豐富的基因混合。他們把已十分混雜的伊比利亞半島的葡萄牙的遺傳本底帶到了那裡,又通過他們的葡萄牙-亞洲混血的子女將亞洲大陸上各種不同的基因帶到了那裡。這正是其令人驚嘆的多形核白細胞形成其非凡的適應能力所在。 觀察一下馬六甲葡萄人居留地中的葡萄牙人後裔,我們會奇怪地發現一系列與澳門人相同的人體特徵。乍一看來,最大的區別在於膚色。這些人的膚色較深,肯定是歐洲的血統沒有得到經常的更新及不像在澳門那樣絕少同華人通婚的緣故。我們在馬六甲觀察的結果完全證實了弗朗西斯科·德卡爾瓦略·雷戈於1950年(93)寫的一段話: “凡是像我們一樣,漫遊過東方各地的人,很容易得出這樣的結論: 大部份澳門人非華人後裔。在印度、日本、暹邏、交趾支那、馬六甲、帝汶、菲律賓、甚至在檀香山我們遇到了許多與我們相熟的澳門人相同的人。”

“闊祖母”的孫女,今為八旬老媼。

照片二

太平紳士阿爾比諾·佩雷拉·達席爾瓦

照片三

德梅里托·德阿拉烏若·席爾瓦,

阿爾比諾·佩雷拉·達席爾瓦之岳父。

照片四

19世紀末到“離島”遊的一群澳門人(原藏若昂·F·M·佩雷拉遺稿中)

照片五

1. 洛倫索·佩雷拉·馬爾克斯博士

2. 卡爾洛斯·卡布拉爾

3. 埃半利奧·若爾熱

4. 若澤·維森特·若爾熱

5. 孔斯坦西奧·若澤·達席爾瓦

6. 弗朗西斯科·沙維耶爾·達席爾瓦

7. 若阿金·吉爾·佩雷拉

8. 奧雷利亞諾·古特雷斯·若爾熱

9. 若澤·瑪利亞·洛佩斯

10. 德爾芬·里貝羅

11. 塞納·弗爾南德斯公爵

12. 弗朗西斯科·佩雷拉·馬爾科斯

13. 弗朗西斯科·菲利佩·萊唐

14. 若澤·里貝羅

15. 埃瓦利斯科·埃斯佩克塔桑·德阿爾梅達士(醫生,果阿人)

16. 卡爾洛斯·奧古斯托·達羅沙·德阿順普森

17. 小安東尼奧·若阿金·巴斯托

18. 盧伊斯·洛佩斯·多斯雷梅迪奧斯

CTSM>

亞比略·巴士度和他的妻子唐·熱諾瓦娜

照片六

四、人種學資料

澳門人擁有一些與華人及宗主國文化截然不同的文化模型。這是本澳開埠初期,各國不同的種族,尤其通過婦女在這一小小的地區的匯合中所產生的文化同化的產物。這些文化模型之所以能保存至今,起始階段肯定有十分牢固的紐帶關係,可能是一種母系的傳統。這些文化模型是所獲得的適應方法的典型。如果説早期澳門人的母親為華人,同華人婦女的通婚佔主導地位的話,那麼以印度-馬來文化模型為其特徵的澳門人的文化模型絕不會流傳至今。在60-70年代我們在澳門結識的一些年邁的土生婦女身上還十分完好地保存了一些上述文化模型。在這些文化模型中值得一提的有: 澳門土語(或稱澳門古語),昵稱詞(小名或家名),烹調,服飾,遊戲,偏方,及溢於言表的對華人及在豪門世族中任外役的黑人的鄙視。

澳門方言

澳門主要世家中的太太及其收養孤兒講不好中文,因此講中文對她們來講是件難事,所以她們之間在交談時,使用一種古老的、別具特色的澳門土話。上世紀,婦女就學率的增加逐漸篡改了這種語言。

這種語言融合了現代葡萄牙語中已不再使用的陳舊詞匯和主要是亞洲語族的詞匯。這種語言可能是在葡萄牙語成為流行於東方的共同交際的混合語時形成的。(94)一些學者對亞洲各地尚存的一種類似於澳門方言,從某種程度上來講與佛得角克里奧語相似的土語進行了研究。這些地方為馬六甲、錫蘭(今斯里蘭卡)、印度尼西亞(弗洛勒斯)(95)和長崎。在長崎一些葡萄牙語詞匯仍在使用。此處,僅以一傳統的食品為例。當地有種叫“卡斯蒂利亞”的鬆糕與澳門的“卡斯蒂利亞餅”十分相似。(96)

由於傳統的婦女閉門不出(這一東方的習俗在歐洲中世紀亦十分流行)這一習俗,婦女很晚才獲得一些自由,才可以去上學。從本澳開埠初期,耶穌會士創辦了聞名遐邇的聖保祿學院只有男孩才享受上學的特權。

因此,很早澳門男人便失去了使用這種土語的能力,直到今天主要是下層社會家庭和在上海及香港處於隔絕狀態的澳門人社團中的女性還能講這種土語。

分析一下若昂·費利西亞諾·馬爾克斯·佩雷拉(97),單尼路(98),費雷拉(99),尤其是語言學家白妲麗(100)的研究,我們可以看到確實存在十分豐富的文化交流的遺蹟。

據白妲麗稱,葡萄牙人在亞洲數地留下的語言,在葡萄牙人攜帶不同種族的土著人在本澳定居時,已超過了共同交際混合語的範疇。作為交流手段,他們使用“一種以某種程度上來講,已成熟的語言,有豐富的詞匯量,語音、詞法句法已經穩定。這種語言在此持續了三百年”,直到上個世紀才開始消失。(101)

主要在上個世紀中葉,隨著香港這一殖民地的出現,不僅在澳門葡萄牙語中,同時在華人居民中出現了英語的影響。奇怪的是,正是由於澳門人的隔離狀態,葡萄牙語中的一些古舊詞語仍然保留在澳門土語中。主要是一些年邁的婦女還在常常使用這些詞匯。例如: 商店,快,斗篷,鹹鴨,蔬菜,陽傘,西瓜,瓷器,打鑼及另外一些不十分常用的詞彙。

至於源於印度各方言、馬來語以及其它語言的詞彙有: 市場、酸菜(波斯語)、漂亮、茅草(希伯來語)、窗板、巷子、鴉片、颱風(阿拉伯語)、紅糖、內衣(睡衣)、檳榔、線、錫、陶罐、哈哈大笑(印度語或葡萄牙-印度方言)、蒟醬葉、長方形托、木屐、(泰米爾語)、小孩子(土耳其語)、斤(馬來一爪哇語)、蚊帳、薄布、醬、柿子、元宵(日本語)、麻疹、玉米、鹹蝦、薩拉瑟棉布、驚風等許多詞源自馬來語,其中一些詞與德頓語中的詞相同,另外一些如: 糕餅、風箏、芋頭,則可能源於他加祿語。(102)

白妲麗在其所著《澳門方言生僻詞詞典》中共收錄了426個非葡萄牙語語源的詞,其中中文詞源詞75個(佔17.6%),(103)印度一葡萄牙語及馬來-葡葡牙語語源詞86個(佔20%),英語詞源詞32個(佔7.5%),其它語言詞源詞82個(佔19.2%),馬來語詞源詞151個,佔35.4%。由此可見,在古老的澳門人的方言中,馬來語的影響居主。我們認為,澳門方言中馬來語詞匯的保存或豐富(在這一點上與古老的共同交際混合語相同)之原因在於在近幾個世紀中,因禁止使用華人作為奴婢,在澳門家庭中任僕人的多為帝汶和馬來女奴的緣故。

一個很有意思的一點值得注意: 儘管在澳門曾經有過大量黑奴和黑人士兵(104),但非洲方言的詞彙沒有在澳門方言中保留下來。我們估計,這些黑奴操各種不同的語言,加之來自各個不同的原始文明地區,因此,他們之間及同其主人均使用葡萄牙語作為交流工具,所以不可能將他們方言中的詞彙輸入當地語言中。他們在葡萄牙家庭中的地位卑微,專做一些粗重的工作。

昵稱詞

在澳門常常使用昵稱、小名或家名。據知上個世紀中澳門人中流行昵稱和綽號,似乎只給男人起綽號。有時一些渾號竟由父傳子沿用數代(105),澳門一豪門世家的成員弗朗西斯科·安東尼奧·佩雷拉·達席爾維拉在其《澳門日誌》中,在涉及其家人及朋友時常以小名呼之。(106)根據吉爾貝爾托·弗雷雷(107),在佛得角和巴西,這種習俗起源於黑人保姆。在澳門,這種習俗亦可能起源於其它種族的保姆。然而,在澳門的華人間亦常常同這些親昵的指小詞互相稱呼。根據金國平老師的解釋,凡是以綴詞“阿”起始的稱謂如“阿媽”、“阿妹”、“阿風”等均等於指小詞: 媽咪,小妹,小風。“風”在此為名。(108)

這種習俗,在19世紀已有大量文字記載,為澳門一種古老的習俗。例如,18世紀時,博卡熱創作的一首十四行詩《貝巴》(熱諾韋瓦的指小形式)中已使用這些形式。(109)往昔澳門用siara(太太)來尊稱有地位的婦女,用sium(先生)稱她們的丈夫。對社會地位較低的人則用nhin或nhonha (太太)和nhon(先生)相稱。siara和sium這兩種形式已消失。18世紀的一些文件尚可見nhon,博卡熱也曾涉及這種形式: (110)nhonha這種形式在20世紀初期仍在口語中使用。值得注意的是mona這種形式在爪哇語中指歐洲人未婚的女兒,在馬六甲的土語中則指一家庭中的大姐,在帝汶則指歐洲人的土著侍妾。看來,這個詞是葡萄牙人傳播開的。在贊比西河流域有nhanha一詞,指同白人結婚的當地婦女。(111)一些學者認為,上述稱謂均源於葡萄牙語詞senhora(太太)。

在里斯本地理學會圖書館保存仍未編目的若昂·費利西亞諾·馬爾克斯·佩雷拉的遺稿中有一份上個世紀中在澳門流行的昵稱的單子。現將這個單子上的稱呼及我們在澳門收集到的仍在使用的指小詞列舉如下:

阿戈斯蒂紐--希紐

阿娜--阿妮塔,妮塔

安熱莉娜--阿沙伊

安東尼亞--托娜,托尼卡,伊卡

安東尼奧--托內,托尼科,托尼尼奧,伊

科,托內科

阿爾貝爾托--貝托

克芬迪奧--阿多

克勞迪阿--阿達

埃杜阿爾多--阿托,達多

埃杜阿爾達--阿塔,達達

巴爾托洛梅烏--蒙科

德奧林達--林達

埃斯梅拉爾達--達達

埃爾梅林達--林達

巴爾巴拉--比塔,巴爾比塔

貝拉爾米娜--尼娜

博阿文圓拉--圖拉

安熱莉卡--埃卡

埃迪特--迪迪

埃米利亞--米利

埃爾內斯蒂娜--蒂娜

弗爾南多--納諾,南多

弗朗西斯科--希科,基科

弗朗西斯卡--希卡

埃梅論亞娜--莎娜

若昂--讓讓

若澤菲娜--菲娜

菲洛梅諾--梅諾,梅尼科

菲洛梅娜--梅娜,梅尼卡

菲利佩--伊佩

埃瓦里斯托--伊托

瑪里亞娜--娜娜,娜尼娜

娜塔利亞--塔塔

帕斯科埃拉--潘莎

維森特--申特,申肖

維森西亞--申莎

特奧多拉--多拉

阿德萊德--萊德

安熱莉卡--安吉卡,莉卡

安熱拉--阿莉卡

貝阿特麗斯--貝蒂

卡塔麗娜--卡特,卡蒂

孔塞桑--孔希塔,桑

熱諾韋娃--貝巴

伊扎貝爾--丹達,伊扎,貝拉,扎貝爾

伊娜西亞--比比,帕羅莎,阿希尼亞,安

希尼亞

伊納西奧--阿肖

若爾熱--日米

溫貝爾托--貝托

若澤--熱濟科,熱日科,日紐

雷蒂西亞--蒂西亞,雷蒂

埃爾庫拉諾--若濟料

盧伊斯--伊希,盧盧

若澤法--埃帕

洛倫索--申肖

洛倫薩--申莎

若阿金--金

雷奧奈爾--奈科

弗洛倫西奧--申肖

弗洛倫西亞--申莎

恩里克--里基,基基

福斯蒂娜--蒂娜

福斯蒂諾--蒂諾

盧多維科--盧盧

瑪蒂爾德--蒂德

瑪爾維娜--妮塔

馬努埃爾--馬尼科,馬內,內內

加布列拉--加比

瑪利亞--亞,米米,瑪麗

奧林達--林達

奧莉維亞--奧莉

克拉拉--卡卡

卡爾洛斯--利托斯

安東尼奧--托科

埃瓦里斯托--伊托

娜特爾西亞--娜蒂,內蒂

羅貝爾蒂娜--蒂娜

弗雷德里科--杜比

將目前流行昵稱同往昔使用的及在果阿和佛得角仍十分常用的昵稱加以比較的話,可以看到果阿的昵稱以U結尾-福爾蘇(弗朗西斯科),薩盧(薩爾瓦多爾)(112)而在佛得角使用的昵稱雖然不一定與在澳門使用的昵稱有完全對應的形式,但更加接近在澳門使用的形式。例如: 貝巴(熱諾韋娃),貝托(阿爾貝爾托和羅貝爾托),比娜(埃特爾維娜),申肖(伊諾森西奧),蒂諾(法烏斯蒂諾),菲娜(若澤菲娜),亞(瑪利亞),尼克(馬努埃爾),達多(埃杜阿爾多),等等。(113)

我們無意在本文中對幾種葡萄牙語派生克里奧語中的昵稱進行比較研究。我們想證明的是與那些以這些多音節形式為依據認為這些形式由中國保姆創造出的學者的意見相反,澳門的這些小名不是由中國保姆發明的,其淵源要遙遠得多。

作為這個問題的結尾,我們轉抄一些四言詩。這些詩的第一句所云,它在若昂·費利西亞諾·馬爾克斯·佩雷拉的遺稿中,可以被認為是關於澳門的。這組四言詩由在香港定居的葡萄牙人埃米利奧·奧諾拉托·德阿基諾於1900年10月20日寄給他。香港的葡萄牙語克里奧語存在的時間更長,保持得更加純潔。

下列四言詩由埃米利奧·奧諾拉托·德阿基諾在1900年10月20日發自香港的信中寄來。

胡言亂語

綠鳥

棲於屋頂

擊翅,擊翅

呼喚阿多(埃杜阿爾多)先生

綠鳥

棲於大門

擊翅,擊翅

呼喚卡爾洛塔太太

綠鳥

棲於窗口

擊翅,擊翅

呼喚米克拉太太

綠鳥

棲椰樹

擊翅,擊翅

呼喚托科(安東尼奧)先生

綠鳥

棲於茶壺

擊翅,擊翅

呼喚熱日科(若澤)先生

綠鳥

棲於掃帚

擊翅,擊翅

呼喚多拉(特奧多拉)太太

綠鳥

棲於樓梯

擊翅,擊翅

呼喚阿達(埃斯梅爾達)太太

綠鳥

棲於鉗子

擊翅,擊翅

呼喚布拉斯先生

綠鳥

棲於廚房

擊翅,擊翅

呼喚阿尼尼亞太太

綠鳥

棲於煎鍋

擊翅,擊翅

呼喚阿肖(伊格納西奧)先生

綠鳥

棲於圖畫

擊翅,擊翅

呼喚扎貝爾先生

綠鳥

棲於撣子

擊翅,擊翅

呼喚梅娜(菲洛梅娜)太太

綠鳥

棲於牙簽

擊翅,擊翅

呼喚依托(埃瓦利斯托)先生

綠鳥

棲於花朵

擊翅,擊翅

呼喚圖拉(博阿文圖拉)先生

綠鳥

棲於大杯

擊翅,擊翅

呼喚埃卡(安熱莉卡)太太

綠鳥

棲於手帕

擊翅,擊翅

呼喚恩肖(羅佗索)先生

綠鳥

棲於火爐

擊翅,擊翅

呼喚讓讓(若昂)先生

綠鳥

棲於大鐘

擊翅,擊翅

呼喚蒂諾(福斯蒂諾)先生

綠鳥

棲於櫃子

擊翅,擊翅

呼喚雅努阿利奧先生

綠鳥

棲於門扇

擊翅,擊翅

呼喚申特(維森特)先生

綠鳥

棲於擔架

擊翅,擊翅

呼喚卡卡(克拉拉)太太

綠鳥

棲於臉盆

擊翅,擊翅

呼喚亞(瑪利亞)太太

綠鳥

棲於醫院

擊翅,擊翅

呼喚維埃爾先生

綠鳥

棲於小鈴

擊翅,擊翅

呼喚祖母

綠鳥

棲於煙囱

擊翅,擊翅

呼喚接生婦

綠鳥

棲於栅欄

擊翅,擊翅

呼喚神父先生

“綠鳥”或目前馬六甲基督徒中流行的“綠色牧人”似乎是下面這首達曼的四言詩“綠鸚鵡”的變體。

綠鸚鵡

棲於床上

擊翅,擊翅,扭來扭去

呼喚未成家的小伙子(……)

(見塞巴斯蒂昂·R·達爾加多神父著《達曼的印度-葡萄牙語方言》,《大西洋國》雜誌單行本,1903,頁26。)

烹調

烹調,無疑為澳門變化最具特色的一個方面。當地熱情好客的傳統,在葡萄牙古老烹調傳統和東方美食的影響下,發明了“肥茶”。這是一道混合菜,其食譜十分豐富。(114)

澳門婦女在製作“肥茶”(一種豐盛的午後點心,從某種程度上來講相當於我們的“酒會”)時精益求精,因為這是顯示她們的藝術修養及烹調和製作點心高超手藝的好機會。這是每個待嫁的姑娘和日後的稱職的家庭主婦必備的才能。“肥茶”可能上20-30種精製的點心(甜鹹均有)。

以前這些點心用根據製作者手藝的高低精心製作的薄紙剪花裝飾。

澳門的許多特別菜的菜譜,每家與每家烹製細節上都不大相同。有些菜祕不外傳,只在家庭內部世代相傳。從我們能夠查閲的菜譜中,奇怪的是源自葡萄牙古食譜和印度-馬來亞的食品多於中國食品。

這些最具特色的菜,可以從不同的方面加以分析: 與一些節日有關的菜和與一些種族的特殊食品有關的菜。

首先,我們來看一下澳門聖誕節期間的專門食品。在這一時節中,桌上不可缺少牛油糕、薄餅和耶穌枕頭。這幾樣東西分別被認為是耶穌的褥子、毯子和枕頭。此外還有麵包。選食這一食品大概與以前葡萄牙人的村莊和在過陰曆新年時許多華人齋戒這一古老的習俗有關。

牛油糕是一以杏仁為主的甜點心。在澳門,人們認為它源自印度。然而,牛油糕實為阿拉伯世界的一種特有食品。它在很久以前傳入伊比利亞半島,就是一些古老文件上記載的algeola這一食品。澳門的傳統製作法,至少在上個世紀中葉仍在流行的製作法如下: “選用三公斤糯米粉,泡在水中,將上面的水倒掉,待沉澱後供第二天使用。取五個椰子,將椰肉搗碎,然後將其浸泡在大量開水中。將這一溶液和渣子置放一邊。取一公斤糖,適量甜杏仁,適量核桃仁(視個人喜好),一公斤豬油。除豬油外,將其它配料用椰子水拌和,然後放在一黃銅盆內,上爐加熱。用文火加熱,不斷用一木勺攪動,緩緩加進豬油。當豬油與麵粉完全攙合後火候已到。將盆中物倒在一張抹了牛油的石桌上,並用一抹了牛油的搓面杖將麵粉搓成平片。待其涼卻後將其切成方塊或任何形狀。”在這後一種情況下,如同藥房中用來切錠劑一樣,想切什麼形狀必須具備這一形狀的刻模。切完後,收藏起來,可以保存許久時間,不會變質,但最好新鮮食之。在澳門,“馬斯卡特”牌牛油糕為上品。(115)

儘管牛油糕為一阿拉伯食品,但極有可能是從印度引進澳門的。

薄餅,或稱聖嬰耶穌毯子或床單,一些發音合作人亦稱其為聖嬰耶穌的褥子,為一在花生油中炸的油條。用一對筷子夾住薄餅的中央部分,然後在油鍋中轉動。其外形與上阿連特茹的薄餅十分相似,但那裡不用筷子而用杓柄來轉動麵團。

耶穌枕頭為一種用麵粉、雞蛋和蜂蜜製成的糕點。在澳門用糖代替蜂蜜,再加上椰子(儘管是較考究的製法),與葡萄牙中世紀時某些經典上用的同種點心相似。(116)

嘉年華狂歡節特有食品

據一些發音合作人講,這些是“專做來騙人的”。往昔,值40小時祭(117)(狂歡節舊稱)之際澳門人常製作蘿蔔糕,龍鬚糖,豆麵團子。蘿蔔糕是一用熟蘿蔔和糯米蒸成的糕,與中國的蘿蔔糕十分相似。龍鬚糖用熔化的糖製成,其工藝十分複雜,形同一把長長的白鬍鬚。豆麵團子也是一種用糯米粉,炒松仁(118)和炒熟後,磨碎的蕓豆粉製成的食品。吃時,外面再蘸一層豆粉。

對澳門的烹調進行比較研究,以確定其一些菜餚的可能起源和其正宗菜餚的起源,仍有待於進行。然而,土生人在這方面已有著述。(119)從這些著作中,我們可以得出一些結論。此外,在一些人的惠准下,我們還查閲了一些手抄的菜譜。其中有些的抄寫年代為上個世紀。在這些資料的基礎上,我們看到,在澳門曾製作十分明顯起源於葡萄牙的17世紀修道院中各式甜鹹食品,例品: 蛋黃羊腿,雞絲羹和牛奶米粉雞脯羹。另外一些菜餚似乎起源於印度和馬來亞,以濃重為其特點。這與華人傳統的口味相反。也許濃味及重辣為澳門菜和精美的中國菜之間最涇渭分明的區別。

從澳門的菜餚、點心中可舉下列我們以為最具代表性的品種為例--

湯類: 米粉蝦湯-這是在中餐的基礎上發展起來的,由米粉和蝦湯製成。

海鮮類: 鹹蝦醬,主教蟹,番木瓜蟹和釀蟹蓋。這是四種海鮮食品。其中值得特別一提的是鹹蝦醬。它有兩種書寫形式: balichão或balachão。這是用磨碎的小蝦加鹽製成的一種醬汁,然後在陽光下曬乾。在大口瓶中可保存很長時間,常常做調料使用。看來這是一種馬來亞的調味汁,但在澳門,每家在製作細節上都有所不同。許久以前,華人就學會了這種調料的做法並開始銷售。但澳門年邁婦女特製的鹹蝦醬之質量最為上乘。澳門婦女講,用桂葉製作的最香氣樸鼻,所以稱這種調料為“鹹蝦葉”。

禽類: 鴨紅(鴨血),油雞和黃薑粉雞為澳門婦女最拿手的三道菜。第一道菜把伊比利亞半島製作禽血菜的技術用到了中餐中受青睞的鴨子身上;後兩道為十分明顯的中式菜餚,黃薑粉雞為一主菜,由雞蛋和薑做成(黃薑可以驅風)。澳門婦女分娩後,保姆或她們的中方親戚給她們準備的第一頓飯就有這道菜。這與葡萄牙北部在產婦分娩後30天內給她們喝的雞湯米粥一樣。

蔬菜類: 蔬菜類中有前面已講過的蘿蔔糕。此外還有用豬肉餡製成的釀苦瓜(苦瓜的學名為Momordica charantia L·),用同一蔬菜製的印度菜,甜鹹醬及什錦素菜。(120)菜中有各種蔬菜,如蕹菜(其學名為lpomoea aquatica Forsk),中國白菜,青番木瓜,芥菜(其學名為Brasaica Juncea Coss)葉,加入鹹蝦及番木瓜花後,用醬汁在火上慢慢燉。醬(missó cristão中的missó)為一日文詞源的詞。

魚類: 除了用藏紅花調料的去骨魚肉或魚糜做餡,用單獨的模子烤製的麵包外,值得一提的還有酸辣魚。這是一道印度菜。主要原料有洋蔥、藏紅花及椰肉絲。味濃辣。尤以當地市場出售的一種名叫鲮魚的魚(語詞為葡萄牙語caboz的變體)製作的菜最為鮮美。如今,在澳門仍製作酸辣馬介休魚。還有佛蘭西斯科汁魚和吉列魚塊。看來這是兩道十分古老的澳門菜,或許已失傳,也許我們找不到知其製作細節的人,但許多發音合作人都曾講過這是兩種十分美味的古老菜餚。也許吉列魚塊同日本的乾炸魚蝦有聯繫。

肉類: 澳門菜以肉類見長。值得一提的有: 鹹蝦酸子豬肉和免治。這道菜可能起源於英國菜。其名Minchi為minced beef或minced meat的訛音(121)。這道菜何時起源於澳門,不得而知。但似乎這是一道具有中西餐結合特點的菜。1840年,大批澳門人移居香港,將其帶到了那裡。而後又繁衍出了許多不同的做法(122)。燜烤豬肉也是一道不可遺漏的澳門菜。這可能是道正宗的澳門地方菜,用豬肉或牛肉製作均可。以其使用的調料來看(胡椒、藏紅花、桂葉及蒜末)可能是一道古老的葡萄牙菜的翻版。澳門這一做法的獨到之處是將肉燉熟,然後再在豬油中炸至焦黃。“澆頭肉”為另外一道頗具特色、深受歡迎的當地菜餚。這道菜用粉葛(其學名為Pachyrhisus erosus L.)、蘑菇、烏賊及豬肉絲燉成。用醬油做的豉油豬肉看來是道中國菜。然而,所謂的“澆頭肉”卻是一道歷史悠久的澳門菜。它用帶皮豬肉製作。有的地方用亂刀剁爛,有的地方切成絲狀。此菜名源於菜上的澆頭。這菜上有一用肥肉片製成的澆頭,上面再撒些麵包屑。(122A)雜燴,亦稱雜燴肉為一道當地菜,可稱其為“澳門雜燴肉”。這道菜的原料有: 雞,中式香腸,燻肉,炸發的豬皮,火腿,豬蹄,鹹肉,兩種青菜,蘑菇和蘿蔔。先用豬油將各種肉煸一下,然後一齊燉。值得一提的是chau-chau在澳門口語中意即混合,而不是指翻炒這一動作。其相應的中文才具有有翻炒的意思。“克里亞,克里亞”為一道用各式冷肉都可以做的菜。將肉剁碎,然後摻入煮熟的中式香腸、米粉,撒上芝士粉再加入蛋黃。將上述混合物做成圈狀,放入豬油中煎炸。“福祿壽”也是一道用冷肉做的菜。它用生薑,辣椒,醬油,芥未和薄荷來調味。如果從名字上看,它可能在許久以前是道日本菜的話,薄荷的使用卻是地道的葡萄牙餐的做法。“大雜燴”也許是澳門菜中最聞名遐邇最美味可口者。實際上是利用至今仍在傳統的澳門盛宴瓊筵剩下的各種肉菜做成的。以其實質上來講,是用西紅柿和洋蔥炮鍋,然後加進各種肉,配上芥末、鹽和胡椒這些佐料。如果要濃辣一些的話,可放幾枚小辣椒。

這種辣味的“大雜燴”稱之為“辣椒大雜燴”,人們認為這是一道地道的澳門菜。實際上,在維多利亞女王時代,雜燴汁為一種在英國人中十分流行的濃重調味汁。在對澳門菜餚中不同來源的菜做一簡介後,還要一提的菜有“卡巴牛肉”(123)。其名字本身就説明已是一種阿拉伯菜。

米飯類: 鹹蝦酸子飯這道菜,以前在野餐中是作為冷菜食用的。一般以為它不易消化,但在澳門很受歡迎。每磅大米用二至三盎司豬油攪拌後,在食用時澆上鹹蝦酸子汁。什錦飯是一道大菜。它以蕃茄汁調味的米飯為主,陪以大香腸片,中式火腿,雞肉,葡萄乾,煮熟的雞蛋,土豆和炸麵包片。臘味飯是一種營養豐富的米飯。因是熱菜,一般在冬天食用。製作原料有: 糯米、臘肉、豬肉腸、肝腸、五花肉和烏賊魚,蒸製。似乎臘味飯為一種歷史悠久的菜,其製作法我們沒有找到,但據一些發音合作人講,它與臘味飯大同小異。

甜品類: 澳門的甜品大部份為使用當地配料按葡萄牙一些傳説的配方製作的。因為這些甜品中雞蛋的用量很大。但也有一些其它地方甜品的改良品種,有些則是澳門的特產。值得一提的有那些用來裝飾“花式台糕”或“花式蛋糕”的糖果。這在每個重大的場合是必不可缺的。直到不久前,中國陰曆年前夕常製作這種糕點作為對聖誕節期間從華人朋友那裡收到的禮物的回贈。這些甜食中最具特色的有: “小吻糖”(這是一種用雞蛋做的塊糖),糖果(123A),蜜餞桔子。它的外皮飾有用特殊金屬工具刻出的紋飾或螺紋飾。值得一提還有那些17世紀葡萄牙十分有名的糖果。(請見圖片之七)

澳門特有的甜品還有如下這些: 前面已講過的“牛油糕”,用糯米、椰肉末、糖和牛奶製成的“巴基糕”(124):用番薯、椰肉末及雞蛋製成的薯仔餅: 吉時布甸,聽到這個名字人們馬上會想到果阿甜食中那種特有的片或層狀的同類食品,但澳門這一食品僅有其名而無其實。它是一種用椰子水製成的蛋奶甜品。凝固後,在其上加一鐵蓋,鐵蓋上加少許紅炭,將其表面烤焦後食用。蛋散實際上是一種炸的餅乾。先將至少一掌長的細麵條擰兩至三圈,然後再拉長。其名由此形狀而來。老婆餅,這種食品在澳門很受歡迎。其歷史一定十分悠久。這一糕點,連同“千層酥”、“蝴蝶酥”及“基紐糕”實際上是葡萄牙一些糕餅店仍嚴守製作秘密的同類糕點的翻版。特別值得一提的還有,卡斯蒂利亞糕或“卡斯特拉糕”。實際上,這是一種鬆糕。我們在長崎曾看見過,前有敍述。“馬穆內糕”為一種葡萄乾做的糕點。我們以為它起源於英國。Mamune(馬穆內)是否同Mammon(財神)有關? 人們最喜愛,也許可以説是澳門糕點的象徵的食品為“童餅”。人們認為這是澳門的特產。“塞里卡里奧”是一種小點心。其原料為12個蛋黃4個蛋白,鮮牛奶加熔化的冰糖(125)混合後裝在密封的模子裡隔水蒸。然後在模蓋上放炭將其面烤焦。這是澳門歷史最悠久的糕點之一。喳咋為一種甜羹,由椰子,綠豆,西谷米(126)和芋頭製成。蜜梨糕是用糖水梨製成的。米通是用糯米、紅糖粉、炒花生及蜜餞椰條製成的。將上述原料混合後置於一盤中,然後將其切成菱形。蜜蠶豆亦為一種小點心,其製作方法不詳。豆麵團為一種蒸糕。其原料為炒糯米粉、紅糖、炒松仁末、椰肉未、白芸豆粉及胡椒粉。切成4方塊後,撒上篩過的豆粉。看來“馬爾卡佐德”為一種歷史十分悠久的葡萄牙糕點。其原料為雞蛋、糖和麵粉,用小模子烤製。豆撈(糯米糍)為一種小點心。就其名稱來看,是種日本食品, (127)。這是用糯米粉和炒熟的豆粉做的,其餡由磨碎的紅糖、椰肉末、豆和薑製成。先在開水中將其煮熟,待其冷卻後填入餡。湯圓(糖不甩)與豆撈(糯米糍)相似,但製作較簡單。黃鬆糕為另一種歷史悠久的澳門特產糕點。唐娜·瑪里亞·瑪爾加麗達·戈麥斯敍述了一個詩般優美的有關其起源的傳説,但它不過是一種用16個雞蛋為原料蒸製的鬆糕而已(128)。

其它: 花飾蒟醬葉--以前在澳門,每遇招待會總是向來賓贈送用刻工精美的薄紙包著的蒟醬葉和檳榔。辣椒醬與華人的辣椒醬相同,與前面敘述過的醬的情況相似。無花果葉槳是用冰糖和無花果葉配製的。這種樹在澳門十分稀少,原因是不易生長。這是鐵絲蕨糖槳的仿造品,但它具有清涼的作用(129)。澳門食譜總是根據當地有的原料將外來的製法加以改造,這是一個例外。根據一些發音合作人講,在澳門,人稱葡式鬆糕為家麵包。

服飾

如今,澳門人或稱“土生人”均著歐洲式的裝束。只有在冬季,有些人寧願穿棉澳(中式絮棉的外套)而不穿那些笨重的西式大衣。有時,婦女們,尤其是在外出時,身著滿是刺繍的的優質絲綢或錦緞的長衫。的確,無論是棉襖還是漂亮的長衫均係樸素、質輕卻十分雅緻的服裝。在小巧玲瓏的澳門婦女身上穿著十分得體。

昔日,來自王國的葡萄牙人及其後裔因不適應澳門的氣候,都穿歐洲式樣的服飾。據林肖斯滕(130)的記敘,果阿的葡萄牙人的穿著同王國的葡萄牙人,但他們不穿長襪,靴筒也較低一些。比較一下現存於里斯本古代藝術博物館中的“南番”藝術屏風上的人物形象和十分稀有的澳門男性肖像,可以相信,當時這兩個城市的風俗習慣是十分相似的。如果説男人們穿著這種服飾,其質地較在葡萄牙使用的為輕,價格更為昂貴的話,女人們及其亞洲血統或歐、亞混血的女兒們很早便開始穿著一種流行於當時的各個葡萄牙領地的一種新的服飾。這種服飾也許興起於果阿,頗受印度-馬來婦女服飾的影響。這種服飾上亦反映了伊斯蘭文化的影響。十分巧合的是,這種服飾就其整體而言十分相似於當時伊比利半島婦女的服飾。這種服飾亦反映了伊斯蘭文化的影響。這種服飾輕爽,適於在季風亞洲地區炎熱的夏季中使用。這種服飾名叫“薩拉瑟巴襦”與果阿基督教婦女使用的“巴儒布裝”或“薩拉瑟和服”相似。這種服飾直至20世紀初葉仍在東方有人穿用(131)。“薩拉瑟巴襦”由三件組成: 其一為一圍腰布,作裙子用,形同馬來人的紗籠: 其二為一和服狀,無領口,質地輕薄的短衫: 其三為一塊布,同第一件,婦女們外出時蒙在頭上做面罩或披風使用。在澳門管這一披風叫“薩拉瑟”。此詞源自馬來語Sarásan(薩拉桑)。原為許多不同的民族的婦女們使用的圍腰布的稱謂。從馬來西亞或馬尼拉進口的印花棉布及在印度各港購得的印花綢布在澳門為最受青睞的紡織品。對此,杜阿爾特·巴爾博扎在其著作(132)中有相當詳盡的敘述。“薩拉瑟”下面放置一“孔德”。它由紙板或上過槳的紙片做成,上面固定有一白布條。在髮髻下繫在脖頸上,向後背著。這種“孔德”與伊斯蘭婦女所使用的繁簡不一的披風大同小異。伊斯蘭婦女使用的披風托用一圍巾來掌握鬆緊。通常情況下這一圍巾是白顏色的。它的作用是抬高或支撐面紗。值得一提的是,“孔德”這一詞在整個馬來半島及印度一些地方意指已婚婦女梳在脖頸上的、呈圓形的髮髻。此詞源於泰米爾語。在帝汶方言中仍保持其原義。然而在澳門下層婦女那種圓形的髮名叫“希基阿”。我們認為“希基阿”是“謝希亞”一詞的訛音。實際上就是指伊斯蘭婦女們使用的那種披風托,不過在字母和詞義上有所改變。

而後,仿效果阿及從王國來已婚婦女(已婚者使用披風或黑色斗篷,未婚者使用彩色斗篷),尤其是在18世紀末當時的主教聖·伊拉里奧·德桑塔·羅扎指責穿戴這種服飾後,“黑色薩拉瑟”流傳進了澳門。主教的這一舉動當時在澳門引起了一場軒然大波。(133)

自然而然,在此之前,如同在王國一樣,“黑色薩拉瑟”已做喪服使用。因此,黑斗篷與古老的“薩拉瑟”流為一體。於是便產生了澳門婦女所使用的“黑色披風”。這是一種斗篷。婦女們在外出時,尤其是去做彌撒時用其遮面。這種“黑色披風”由兩碼斜紋軟綢或“科爾當綢”製成。(134)其內為一古老的“孔德”的變體,一塊上過槳紙板做成的一長方形托,兩側各有一小帶子將其繫在髮髻之後。這一小形的長方形托的作用在於將斗篷托起。有時,也在斗篷檐處鑲一細鐵絲使其易於成形(詳見照片之八)。許多婦女在“黑色披風”下使用一黑色或白色,通常是白色的小帽,以防止刨花油玷污“黑色披風”的綢布(135)。婦女們常用刨花油來將她們的美麗而濃密的烏髮梳理得油光錚亮。

一件“黑色披風”須用四碼綢布縫製。將四碼綢布從中間一分為二,然後將兩塊沿長度方向連接起所需的寬度。“黑色披風”的主人謝世後,將其重新從中間扯開,為她做壽衣。拿澳門上了年紀的婦女們的話來講,“就像桑塔·麗塔·德卡西亞去世時那樣,替她裹身”。這便是古老的“黑色披風”在它們的女主人與世長辭後便消失的原因。

在一些慶典的日子裡,還配一件綢子或錦緞的連衣裙。社會地位較低下的婦女則配伊比利亞半島婦女常穿的裙子、短衫。

在薄巴襦的基礎上形成了長衫。它的裁剪也是和服式的。在本世紀初,有些年邁的婦女仍將其作為內衣穿用。它是用從印度進口的白象白布(白象為該布的牌子)或其它結實的布縫製的。一般都帶有條子圖案。這種衣衫無論在脖口還是胸口處均開口,形同一短和服。從前面開穿。根據其主人的財力,配有銀絲的胸針,金質鈕扣,甚至金剛鑽的鈕扣。

至於男人們,如前所述,穿著歐式服裝。但他們的兒子們,在外面時其打扮隨其父輩,在家中則使用果阿式的睡褲、睡衣(鑲有鍍金鈕扣的白色短衫)。在《政府憲報》上刊登的一張單子上,也可以見到當時被收養的孤兒們冬夏的服裝也是這類服飾。(136)

1907年,澳門仁慈堂收養的孤兒冬季服裝清單(見1907年《政府憲報》第12期)

棉絨布睡衣

棉布或開士米織物上衣

同等料子的褲子

棉絨布短褲

……

白色或糖色或草黃色上衣

同料子的褲子

白色或其它顏色的襯衫

白色睡衣

白色短褲

為了顯示與眾不同,澳門的葡萄牙人,無論是來自王國的人還是後裔,昔日總是佩帶一小藤條,或是在腰間別一把漂亮的寶劍。這是他們時刻不離身的顯示其地位的徽記。而後,有些人按照歐洲的風俗,開始使用手杖以代替這些裝飾品。

遊戲及娛樂

澳門文化其它方面,如遊戲及娛樂形式中亦反映出印度-馬來文化的影響從那些流傳至今,具有明顯非中國文化影響的東方古老的遊戲及娛樂形式中,我們可以列舉如下: “莊家”,一些民間謎語及裝飾“花飾蛋糕”用的別具一格的“裁裙子”。

莊家

“莊家”源為傳統“滿卡拉”或非洲象棋。在本屆政府宣布禁止博彩之前,為馬六甲老少咸宜的遊戲。馬來人稱其為chong kak,馬六甲的葡萄牙後裔基督徒使用同一稱謂。在澳門的稱呼似乎十分明顯是從馬來語名字演變而來的。奇怪的是,據不同的發音合作人所述,其規則略有不同,但明顯地帶有馬來、甚至是西非黑人的影響。(137)

目前,在澳門用龍眼核或苦楝子的核作為棋子,但在以前是用做貨幣的虎皮貝充棋子。所以這一遊戲在當地亦稱“貝殼遊戲”。這一遊戲的規則十分簡單,因此,主要為一婦女們喜聞樂見的遊戲。在伊斯蘭世界中情況亦然。所以在刮颱風不能出門的時節裡,祖母們常常以此帶著孫兒們消磨時光。這一遊戲,隨著婦女入學率的提高已成為老年婦女的娛樂方式,受過教育的婦女則更喜歡那些較為複雜的遊戲,如源於中國的“麻將”。因而“麻將”自然而然地替代了“牌九”(請見照片之九)。這是一中國遊戲的翻版,實為澳門的特產。

謎語數則

有案可稽的澳門葡萄牙語謎語為數甚少。但舉最具代表性的幾則為例: (138)

高高高,

被囚營牢,

從未受洗,

卻有基督徒名。(謎底: 鷯鳥)

這一謎語同一果阿的謎語相同。我們猜測前者源於後者。因為葡萄牙語形式並不押韻,我們以為它是從孔卡尼語直譯過來的:

生於叢林,

棲於宮廷,

從未受洗,

卻有基督徒名。(謎底: 鷯鳥)

前兩句略有不同,可能是因為鷯鳥為一印度的鳥類。因為它會學舌,澳門一些家庭將其囚養於籠中。

請見另一例:

紅穹,

白壁,

一黑神父,

縮於犄角。(謎底: 荔枝(139))

這一謎語似乎與下一首在果阿膾炙人口的謎語有聯繫。可以相信,它也是從當地轉譯過來的:

一座房屋環有草坪,

房間一間又一間,

每門裡面,

坐著一位教士。(謎底: 番荔枝)

再請看這最後一則:

直帶彎,

彎帶死,

死帶活。(謎底: 釣魚(140))

上述謎語與仍流行於馬六甲基督徒中間的一首謎語十分相似:

死的去,

活的來。(謎底: 釣魚)

值得一提的是,這一謎語與阿多爾福,科埃略在佛得角收集到的一首謎語十分相似:

一位黑羅鍋,

死的送去,

活的帶來。(謎底: 魚釣(141))

其它一些娛樂形式為音樂和舞蹈。但澳門的音樂和舞蹈保存至今的為數甚少。然而,值得一提的有“娜娜歌”。有人認為這是一首古老的搖籃曲,而我們則認為它是馬六甲當地人民喜聞樂見的“諾娜歌”的翻版。我們曾在當地聽人們即興用詩演唱。每段均以“啊,諾娜,我的諾娜”起始。如前所述,“諾娜”,意即姑娘。在澳門還有一曲子被保存了下來,如那首著名“卡特麗娜之歌”。我們認為這首歌成曲日期較晚。至於舞蹈,在澳時興過“肖蒂斯”或“肖蒂薩”(142)。這是一種果阿“曼多”形式舞蹈,跳起來的動作十分複雜。上述“卡特麗娜之歌”和若昂·費利西阿諾·馬爾克斯·佩雷拉的遺稿中保存一些有關這一舞蹈的資料,

一個汽球飄過來,墜落在菜園(143),

到森林中去,

採摘刺黃果(143A)。

一個汽球飄過來,

墜落在菜園,

刺黃果熟了,

好做酸菜。

這些歌曲似乎是從巴斯蒂昂、R·達爾加多神父在達曼收錄的下列歌詞基礎上改寫的:

去採熟了的刺黃果,

把還青的腌起來,呵東加(呵多明加斯?)

(刺黃果的學名為Carissas carandas L. ,引自塞巴斯蒂昂·R·達爾加多神父著《達曼的印一葡方言》,《大西洋國》雜誌單行本,里斯本,1903,頁23。)

保留在澳門人記憶當中的另外一首古老歌謠如下:

澳門之戀

戀情啊,戀情,

我的靈魂,我的生命,我的心,

如果早知如今,我不會情竇初綻,

今痛若難忍,

你這暴君,你這個忘恩負義的人,

永世難以忘懷,

戀情啊……等等。

從天飄落的白玫瑰,(144)

乾枯,撒下花籽,

寧願死於槍下,

絕不做有情人,

戀情啊……等等。

(引自若昂·費利西阿諾·馬爾克斯·佩雷拉遺稿。里斯本的地理學會圖書館閉架圖書部。見這些手稿的影件。)

前四句歌詞與在達曼收集到的歌詞相似:

我曾盲目地愛過,

你的美貌,

你這個忘恩負義的人,你這個暴君,

見異思遷。

(引自塞巴斯蒂昂·R·達爾加多神父,上謁書,頁24)

手工

澳門的婦女習慣深居簡出。因此,從事些刺繡(145)、珠繡和綴金箔片繡(146)。新近則從事彩繡,其風格明顯融合了葡中兩種不同繡花技術,從圖片之十及圖片之十一中的剌繡圖中可以看到這一點。

另外一種混合技術是製作剪紙技藝。它起源於民間和修女,很可能也得到東方文化源泉滋潤。

澳門婦女,除了製作小籃子和給洋娃娃穿的衣服外、還用經過剪刻的薄紙製作紅紙飾邊和縐褶邊供裝飾盛糖果、糕點(這些東西常常是祖傳秘方製作的)和中國春節時節傳統的蜜餞果品之用。正是用像百褶裙一樣的縐邊來裝飾這些器皿,所以當地才稱這一剪紙藝術為“裁裙子”。

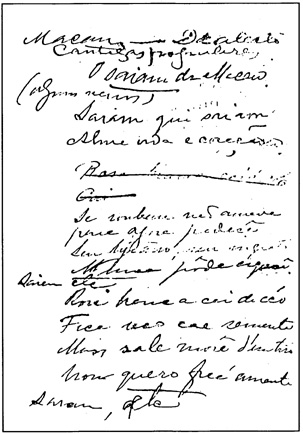

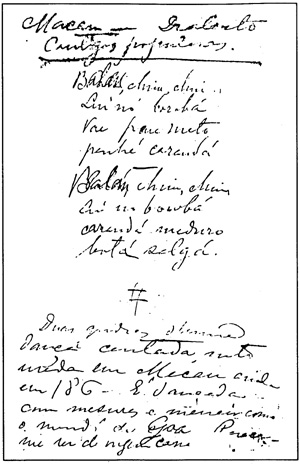

若昂·費利西阿諾·馬爾克斯·佩雷拉遺稿的手蹟

(現存里斯本地理學會圖書館)

20世紀中期節慶時,澳門婦女穿著的金銀絲繡花長緞旗袍,上有口啣兩朵花的鳳凰圖案(女性與皇后的象徵)。

圖片七 (奥比諾·P. 博熱斯神父收藏)

身著“黑色披風”的澳門婦女及一普通住宅的內景

圖片八 (據1902-1903年間任司令官的菲利佩·埃半利奧·德帕伊瓦的一畫冊中一水彩畫複製,里斯本地理學會閉架圖書部。馬若龍攝影。)

七十年代的“裝飾蛋糕”

圖片十二

一個用紙支撐起來撒滿了糖粉的婚蛋糕

圖片十三

老式“花飾蛋糕”

圖片十四

一副和花牌(馬若龍攝影)

圖片九

絲繡畫(現存里斯本地理學會博物館)

圖片十

錦鍛彩繡,可鑲放照片,內有剪貼的華人形象(現存里斯本地理學會博物館)

圖片十一

這用剪紙裝飾起來的糕點,通常還加上許多糖果,總是裝在一個三層的架子上,由此得名“台糕”。這是一個正宗的澳門稱謂。據民間可靠的傳説,這在一百多年前曾風行澳門一時。這種結構,一般是三層。起源於何處? 我們以為,馬來人結婚蛋糕為澳門早期這類糕點的裝飾提供了靈感,同時又加上了葡萄牙鄉村中十分流行的大麵包的飾盤(147)。

澳門的“台糕”名稱不相同,但可以將其分為三個不同的種類:

a)方形“台糕”,形同寶塔。有時竟達一點五米高,分為五層或五個疊落飾盤。

b)疊落式的圓形“台糕”。

c)三個、四個或五個一組小圓形飾盤,在藤、木頭、甚至鐵質的架子上按一定距離疊起固定。(請見圖片之十二,圖片之十三和圖片之十四)

值中國陰曆年之際,這些蛋糕頗受青睞。葡萄牙居民以此饋贈其華人朋友作為對聖誕節收到的禮物的回贈。近來這類“台糕”的需求量有所下降,一是因為製作這蛋糕的支架材料昂貴,二是因為會按照要求製作這類蛋糕的女士數目的減少。

然而,澳門文化在民間醫學及魔法巫術方面卻達到了多種文化融合的頂峰。有些醫學詞匯已保留在口語中。它們涉及葡萄牙中世紀醫術,17世紀科學醫學及經過了徹底改頭換面的中國偏方,馬來、印度及中國的象徵概念。此外,還有我們的鄉村中,甚至在一些城市的郊區仍十分常見的魔法巫術。

五、結論

在東方,葡萄牙人同許多民族的婦女進行了血統混雜。首先,納妾制先於結婚制。據知,這些混血的兒女,如果是男性,馬上就會受到雙親的保護;然而,如果是女性,其下落則不明。沒有足夠的資料可以証明,她們有幸得到嫁妝可以成家;或証明,在某些情況下,鑑於時代的偏見,她們沒有淪落為奴隸,處於其母一樣的社會地位上。然而,在本章提供的資料基礎上可以相信,在通常情況下,這些歐-亞混血婦女,因其天生的語言交流的便利,生理特徵十分相近,有可能得到嫁妝或遺產及她們之中許多人那種特有的美貌使她們被選來做葡萄牙人或其子的伴侶。在18世紀中(148),無論是澳門還是果阿桑塔·莫妮卡修道院中都曾有過大量的混血女子,因為許多父母寧願讓女兒出家也不願讓她們嫁到一個到處充斥著淫亂的社會中去(149)。

從當時一些人的話語中,可以得出這樣的推斷: 馬來婦女最多情善感,最忠實追隨她們的伴侶。由此可以設想,在馬六甲淪陷後,無論是馬來婦女還是葡萄牙-馬來婦女最得葡萄牙人青睞。葡萄牙人開始帶她們上船。因為她們十分忠於她們的男人,所以比任何一個地方的亞洲婦女更加心悦誠服地與葡萄牙人同行。我們認為,這些婦女的後裔,加上葡萄牙一印度婦女,在日後澳門城通過法令得到了許多優惠條件,商業大振時,成為了葡萄牙人的正室。許多居民腰纏萬貫了,於是吸引了果阿的另外一些人。他們舉家遷往澳門。日本人、印度支那人及帝汶人入居澳門後,本來已經十分豐富的澳門遺傳本底更是錦上添花。隨著馬六甲的失守,那裡的許多家庭來到了澳門,馬來血統及其風俗習慣又在本城佔了上風。而後,帝汶女奴,在某些方面保存了這一優勢。

當時,已經有了一些不同的社會階層: 較富裕的澳門人,其中有些人為王國古老貴族的後裔;財力較弱的澳門人,這個階層中葡萄牙血統得到了經常的更新: 較貧窮的澳門人,這階層包括沒有嫁妝的收養孤兒與黑人、卡那拉人、帝汶人、華人混血的子女,也許包括華人基督徒在內。前兩組人願意擇嫁妝豐厚的澳門女子為妻。常有堂表之輩的近親婚姻,其目的在於增加財富或不亂血統。至於姑娘,她們常常樂意嫁給歐洲人。在較貧困的這組人中、常有為在果阿不受法律制裁而潛逃的犯人、冒險家或窮光蛋。他們很容易選擇華人婦女、異教徒婦女、收養孤兒、女奴的女兒或具有較近中國血統的華人婦女為妻。出於社會偏見富裕階層是絕對不會娶這些婦女為妻的。

作為女奴,華人婦女以及亞洲其它地方的土著婦女,帝汶,甚至非洲婦女中的大部份人,一面為主人服務,一面又是主人的妾。而且,澳門開埠初期,在一些東方富豪的影響下,人們將擁有大量奴妾作為名聲和財富的象徵。自然,在這些結合中生下了子女。所以,一些無姓氏的收養孤兒有時竟得到了巨額的遺產。主人的遺孀在其過世之後,立即將女奴出售或轉送他人。(150)於是直到上世紀末,在澳門人向華人社會開放前,他們為了保持祖先血統的純正,在婚姻和社會生活方面形成了自己獨立的一個圈子。

60年代,在我們旅居澳門期間曾結識了一些年紀已達70-80高齡的老媼,仍講一口別扭的廣東話並以此為榮,對華人以及只要是士兵或低社會階層的歐洲葡萄牙平民亦嗤之以鼻。這是因為東方婦女從來就比來此的西方男人具有更高的禮儀及衛生水準。所以,在許多情況下,是東方對西方的同化。這一事實在純粹澳門文化的典型模式中可以令到他們使用自己特有的詞彙;根據氣候情況而著裝;十分有效的預防及營養的觀念;具有特色的飲食及藝術精美感: 一組頗具特色的偏方,其中許多方子既不同於中葯方又異於歐洲的西葯方。於今,這一切正在消退,瀕於滅絕,原因是當地的澳門人已向西方和任何一個社會等級的華人的文化模式持開放的態度。

至於澳門人是不是葡萄牙人和華人的後裔這個問題,我們的答覆是: 依我們之見,自從葡萄牙人居中國以來,就一直有過。然而,由一些上層社會家族構成那批澳門人則非然。因為這些家族先輩或是貴族或是新富。抵達澳門後,曾同華人婦女通婚。但這不是一個普遍的事實,而是一個偶然的現象。而後,他們之間的內部通婚及同來自王國的葡萄牙人通婚又沖淡了這一血緣混雜。至於那些社會地位較低下的階層亦以自己的先輩為歐洲人為榮,一有可能,便仿效上層社會家族實行內部通婚和優先擇偶。在這些澳門家庭中,與華人婦女所生的子女取得了收養孤兒的地位。它們得到承認,但仍不是家庭的一員。在澳門,葡萄牙人與華人之間血緣的混雜加劇是從上世紀末、本世紀初開始的,起初主要在經濟力量比較弱的社會階層之間進行。許多澳門婦女在同軍人通婚時,擇軍階較高者為夫或擇資歷較高官員為夫。即便他們的祖先具有華人或亞洲其它地方民族的血統,但他們已獲得了較高的社會地位。這一事實證明: 澳門人的自成一體從來不可能是種族偏見的後果,而是純粹的社會偏見的產物。

上面列舉的例子是我們旅澳期間親自獲知的。不言而喻,在往昔的歲月中,存在過同樣的偏見,自然會更加深重。

在20世紀末的今天,澳門人社會將何去何從,他們將如何保存住他們那古老的、東西合璧的文化型態?

【全文提要】

土生人為一“獨特”的社圑,因經受了各種社會和經濟的壓力而在澳門自成一體。

從人類生物學的角度來看,土生人為一遺傳本底十分豐富的葡萄牙一亞洲人群體。從未對其進行過以代表抽樣為基礎的科學研究。然而,這一研究如今如果説不是不可能的話,也已十分難以進行,原因是從上個世紀末以來,澳門人社圑已向華人社圑大舉開放。

然而,從文化的角度來看,作為不同文化交匯的典型範例,土生人社圑仍保持著其東西合璧或完全別具一格的文化模式。這賦予了這一社圑某種明顯的獨特性。它的傳統烹調術、當地的方言、各種繡工及剪紙、一些遊戲及那些親昵的小名已被博卡熱記錄於其不朽名作十四行詩《貝巴》之中。

言澳門而不及土生人,這些常常被人們不公正地忽視了的東方的葡萄牙人,不僅僅是對澳門地區四個世紀社會歷史的遺忘,同時也是對16世紀的葡萄牙人留給其後人的這顆最名貴的瑰寶的忘卻。

【參考書目錄】

□阿爾梅達·安東尼奧·德;阿爾梅達·瑪里亞·埃米莉亞·卡斯特羅,: 《(居住在葡屬帝汶的)澳門華人之人類學研究初探》紀念J. 卡林通·達科斯塔教授科學論文集,1961-1962,里斯本,海外研究社,頁291-301。

□阿爾梅達. 安東尼奧·德;阿爾梅達·瑪里亞·埃米莉亞·卡斯特羅·維耶拉·米格爾: 《澳門華人ABO 血型的研究初探》,人類學及人科學論文集,波爾圖,卷21,1969,頁57-68。

□阿馬羅·安娜·瑪里亞: 《19世紀澳門社會的某些方面》(印刷中)。

□阿馬羅·安娜·瑪里亞: 《澳門的賭博、遊戲與其它娛樂》官印局,1976。

阿馬羅·安娜·瑪里亞: 《作為一個群體的澳門人》(印刷中)。

□阿馬羅·安娜·瑪里亞: 《澳門的三種民間遊戲: 莊家、陀螺、牌九》,澳門,官印局,1983。

安德拉德·若澤·伊格納西奧·德: 《1815-1835年間的印度及中國信札》,里斯本,1857,卷2。

□白妲麗: 《澳門方言生僻詞詞典》,科英布拉,大學出版社,1977。

□卜加羅·安東尼奧: 《東印度國名要塞、城鎮及各省平面圖集》,(1608-1699),A. B德布拉于薩. 佩雷拉出版,加註,葡萄牙東方檔案,卷2,册4,第2部份,1940,頁32-52。

□博克塞爾. D. R.:《貴族在遠東,1550-1770》,海牙,1948。

□烏爾斯. F. S. D: 《人類遺傳學中的遷移及文化選擇》,《人類學學者》,特刊,德里,1968。

□拉普拉塞·M.:《1850,1851及1852年間乘輕型巡洋航“寵姬號”環遊世界記》,巴黎,皇家印製局,1833,册3,頁227-276。

□萊薩·阿爾梅林多: 《東方第一共和國歷史及人物志,一個文化島的生物學及社會學》,澳門,官印局,1974。

□萊薩·阿爾梅林多,雅克·魯菲耶: 《來自廣東省之華人的“迭哥”因子》,人類學協會備忘錄通報,巴黎,(12),1966,頁171-208。

□海外歷史檔案館手稿(數則)。

□里斯本地理學會圖書館手稿(數則)。

□埃武拉公共圖書館及省檔案館手稿(數則)。

□《澳門紀略》,高美士譯,澳門,官印局,1950。

□羅帕特斯·C·等: 《Gm及Inv丙種球蛋白類型在人口血統混雜測定中的重要性: 非洲海岸及遠東血清類型之研究》,法國臨床醫學及生理學研究雜誌,第八期,1963,頁465-472。

□斯謝依德爾·F·: 《人類的血親及生物差異》,《研究》第31(7)期,1976。

□塞納·瑪里亞·塞來斯蒂娜. 德梅洛: 《塞萊斯蒂娜式精美小吃》,第二版,旅遊詢問中心出版,澳門,1977。

□德蘇扎·弗蘭西斯科神父: 《被征服的東方……》,里斯本,1710。

□文德泉: 《澳門名人錄》,澳門,官印局,1956。

□瓦斯孔塞洛斯·布拉藏·德: 《澳門慶祝唐·若昂四世登基的儀式》,殖民地總局局刊,里斯本,第573期,卷5,1929。

金國平譯

【論文來源】

此論文是澳門文化學會1988年出版的安娜·瑪莉亞·阿馬羅博士的同名著作由出版者負責進行某些必要修改之後的新版本。

葡人畫家R. C. 巴士度的拼貼畫: 澳門土生--傳統的年代

【註】

**1624年已在澳門(見布拉藏·德瓦斯孔塞洛斯著: 《澳門慶祝唐·若昂四世登基儀式》,載《殖民地總局局刊》,里斯本,11月,第53期,卷51,1929,頁60)

(1)困難在於所擁有的抽樣甚少。

(2)本托·達弗蘭薩: 《澳門,其居民及其同帝汶之關係》,里斯本,國家出版局,1897,頁197。

(3)阿爾瓦羅·德梅洛·馬沙多: 《澳門記事》,里斯本,費雷拉書店,1913,頁651。

(4)弗蘭西斯科·德卡爾瓦略·雷戈: 《澳門》,澳門官印局,1950,頁31-38。

(5)埃杜阿爾多·在拉藏: 《上帝在中國聖名之城,無比忠貞》,里斯本,海外總局,1957,頁71,註50。

(6)卡爾洛斯·奧古斯托·貢薩爾韋斯·埃斯托爾尼紐: 《澳門及澳門人-歷史漫談及補遺》,里斯本扶輪社社刊,第168期,1962年3月。

(7)文德泉神父: 《澳門人-澳門》,官印局,1965。

(8)因花王堂教區檔案亦毀於火災,因此不能提供定論性的資料來澄清這一問題,因為它是澳門第一個教區。其它教區的登記冊都較晚,最早為18世紀的檔案。

(9)熱羅尼莫·費爾南德斯神父在1561年的一則筆記中記述説,在印度,葡萄牙男人喜歡擇混血女人為妻。(維多里諾·馬加良埃斯·古迪尼奧: 《東方-葡萄牙歷史辭典》,若埃爾·塞朗主編,卷四、里斯本。)澳門亦不例外。如同馬六甲於1641年落入荷蘭手中後許多人前往澳門一樣,可能許多歐-亞混血女人從果阿到了澳門。

(10)Nhonhonha為nhonha的複數形式。nhonha意為歐洲人之妻或女兒,廣義上指具有葡萄牙血統的女性土生人。

(11)弗蘭西斯科·德蘇扎神父: 《被征服的東方(……)》,里斯本,1710。

(12)弗爾南·門德斯·平托: 《遠游記》·A. J. 達·科斯達·平龐及塞扎爾·佩加多校排本,波爾圖,波爾圖卡倫塞出版社,1944,7卷。

(13)若澤·德耶穌·瑪里里亞修士: 《中國及日本亞洲》,方濟各會修士若澤·德耶穌·瑪里亞未刊行的遺作·C. R. 博克塞爾校排本,澳門,1941。

(14)陪同貴族婦女或是陪同被委派前去出任高職的貴族的近親。

(15)《一德高望重的人寫於中國的一封信的一部份》(……)寫於1566年11月20日。科學院圖書館手稿部《日本信扎》,卷3,頁287-298反面,潘日明神父曾在《開拓者的信函》文中引用。載於《澳門教區月報》,52卷,1964年10月11月會刊,第724-725期,頁798-900。

(16)唐·弗蘭西斯科·馬斯卡雷尼亞斯遺稿。埃武拉公共圖書館及省檔案館手稿部,鈔件,115號2-5扎,頁226-232。

(17)居民並非定指固定居民,因為固定居民這一詞係指地區中享有完全市政權利的居民。流民指在本城中有臨時居所的那部份人。此外,還有一些與本城毫無關係,只是偶爾路過的人。這批人被稱之為外鄉人。唐·弗蘭西斯科·馬斯卡雷思亞斯報告中未包括這一等級的居民,但他卻提到了定居者。這可能是指歐-亞混血兒、中國血統的亞洲基督徒和在澳門出生的其它種族的人。

(18)當時的倭奴量多且很廉,以至於葡萄牙水手和廚子都可以購買奴隸,然後將他們帶在船上;甚至葡萄牙人的黑奴都敢購買倭奴。《主教塞爾克爾於一五九八年九月四日對購買、僱用及運往日本以外奴隸的質詢》,C. R. 博克塞爾在《葡萄牙人在日本史補正》(1542-1647)中引用,《殖民地總局局刊》,卷3,第24期,1927年6月,頁5-44。

(19)當地對華人姑娘的稱謂。妹仔,指排行中最小的妹妹。這是一個年紀較大的姑娘對比其年少的年輕姑娘的一種親熱的稱呼。妹仔相當於阿仔。仔在此處為指小詞。

(20)請見第一部份,第三章、3.1. 。

(21)加布列爾·德馬托斯神父的一封信,文德泉神父在《17世紀的澳門》一書中曾引用,澳門,官印局,1982,頁7。

(22)耶穌會士加布列爾·德馬托斯神父17世紀初年曾任澳門聖保祿學院的院長。《亞洲十年編年史》,1736,(三卷本),第12編年史,第14章,頁364。

(23)印度總督蒂亞斯·德阿爾布克爾克頒佈的懲罰條例。

(24)耶穌會士卡埃塔諾·洛佩斯神父於1715年呈送葡萄牙國王的一份報告中有這樣一段話: 澳門開埠後,華人攜男女華童來本城(……)已非嬰兒,有的已達7歲。10歲或12歲的情況極少,絕不會有超過上述年齡的兒童。華人將他們賣給澳門人。當時澳門人手頭極其寬裕,他們十分樂意購買這些華童。他們籍口這樣做完全是行善,讓孩子們成為基督徒,同時也是為了救他們的性命,因為這些人販子是強盜。如果他們不賣這些孩子的話,會將他們溺死,以此殺人滅口。孩子的生身父母出賣孩子的情況甚少。如有發生,亦為貧困所迫。因為這種貨物易於脫手,拐騙兒童的事件日益增多。一些不知廉聇的葡萄牙人開始對這種買賣感興趣並在澳門以外進行。(埃武拉公共圖書館及省檔案館手稿部,鈔件106號2至7札,頁84-89,頁86反面)

(25)據A. H. 德奧利維拉·馬爾克斯博士教授稱homem-bom(開明之士)起源於中古拉丁語boni-homines(其複數形式為bonus-homo)這一形式。該詞從政治一法律上來講相當於在某處定居的居民;從經濟劃分的角度來講,從某種意義上來講相當於繼承者; 從社會軍事的方面來看,從某種程度上來講相當於流浪騎士。然而卻又與三者有所不同,不可將之混為一談。在中世紀的文獻中開明之士總是被列為富人之首。一個家族中最知名、最受尊敬的人,一個村落中最德高望重者。在澳門該詞具有同樣的內涵: 富有的、最受尊崇的資產階級者。開明之士壟斷了市政議會的一切職務,由他們對行政和經濟問題發號施令。

(26)當時,在中國傳教並由日本省推選出駐羅馬代表的耶穌會神父卡埃塔諾·洛佩斯,曾在葡萄牙國王面前慷慨陳詞,為華人的自由辯護。他要求禁止購買華人並強迫他們與主人同行。在其呈文中聲稱,在澳門,阿仔和阿妹(或稱妹仔)幾乎享有自由人的待遇,可以用錢贖回。但他們有時會被賣到澳門以外的地方去。那麼,他們的地位就無異於其它奴隸了。這是葡萄牙人用以逃避有關禁令的一種手段。無論是葡萄牙國王,還是中國當局曾三令五申禁止擁有和販買華人。(詳見註23)

(27)1688年,駐前山寨的官吏曾前往澳門,譴責議事亭的負責人允許買賣男女兒童的人在澳居住,並要求將這些孩子及其拐賣者交出。(文德泉神父: 《16世紀的澳門》,澳門,1981,頁141。)

(28)萬曆皇帝(1573-1620)頌佈的誥命第二款規定,禁止葡人販賣華人。

(29)海外歷史外檔案館手稿部(第1774札)。

(30)果阿省耶穌會士為基督耶穌征服的東方,第一部分,征服四,第38小節,1710年刊行。

(31)J. H·林斯肖滕: 《航海記》,埃維爾特·克洛彭布爾格編增訂第三版,阿姆斯特丹,1638。

(32)據加斯帕爾·科雷阿稱,《印度傳奇》,第2卷,頁221,里斯本,1860年版。滿剌加婦女一旦鐘情於一男人,便忠貞不渝,不惜為其失去生命。因此,在澳門,在神父們的心目中,她們是最危險的女人。

(33)若澤夫·維克: 《印度文獻集之一》,頁253-255,羅馬,1949。

(34)弗蘭西斯科·卡爾雷蒂在1598-1599年間曾敍述過澳門的一次颱風和新年的情況。他涉及到澳門港口發生的一次沉船事件。一條滿載俗稱“巴西木”的暹邏王國的船的船員及他們長途航行時經常攜帶的妻子脫了險。此種例子舉不勝舉: 弗爾南·門德斯·平托曾談到他乘坐的一條船出事後,一些婦女曾得救。1603年,荷蘭人在柔佛海峽奪取了1,500噸的葡萄牙大船“桑塔·爾塔麗娜號”。當時與其隨行的還有一滿載給養的中國式帆船。船長為塞巴斯蒂昂·塞朗。當時該船上共有700人,其中有100名婦女及兒童。(文德泉神父: 《17世紀的澳門》,澳門,1982,頁7,6)。 (35)

J·F·弗雷拉·馬爾迋斯: 《印度總督編年史》,卷一,里斯本,1919,頁250-251。

(36)加斯帕爾·科雷阿: 前揭書,卷二,頁324。

(37)F·D·德阿亞拉: 《葡屬東方》,1904年系列,頁192。

(38)阿豐索·阿爾布克爾克通迅集,科學院出版,第四冊,里斯本,1910,頁206-207,頁214-215。1514年12月20日的一封信(第六冊,1915,頁188-191)上有一葡萄牙-印度夫妻的名單。

(39)克里斯托萬·阿伊雷斯·德馬加良埃斯·塞普爾韋達: 《葡萄牙軍隊組織及政治史》 ,里斯本,(1896-1962)。

(40)J·J·埃波斯: 《葡萄牙人在孟加拉史》,里斯本,1919,頁170。

(41)J·F·費雷拉·馬爾廷斯: 《印度總督編年史》,卷一,里斯本,1919年,頁250-251。

(42)這一以詔書形式頌布的許可在阿豐索·德阿爾布克爾克逝世後才送到果阿,但在其生前,國王已口頭向其面諭。(《葡屬東方檔案》,若阿金·埃利奧多羅·達庫尼亞·里瓦拉出版,第五分冊,第九號文件; 菲利佩·內利·沙維耶爾: 《鄉村社區簡史》,第二部份,果阿,1852)。

(43)C·R·博克塞爾: 《貴族在遠東,1550-1770年澳門史之虛實》,海牙,馬爾蒂紐斯·尼若弗出版社,1948。

(44)拉諾伊及埃爾曼·萬·德爾·林登: 《歐洲民族殖民擴張史》,西班牙、葡萄牙--卷一,巴黎,1907,頁108。

(45)F·D·德阿亞拉: 《果阿今昔》,新果阿,1988。

(46)唐·若·昂·德卡斯特羅於1545年在其船隊攜帶了大量的已及結婚年齡的姑娘(唐·若昂·德卡斯特羅寫於莫桑比克致唐·若昂三世國王的信。)熱爾馬諾·科雷亞曾在《印度殖民初期的葡萄牙婦女》一文中引用。里斯本地理學會圖書館單行本,1947年11、12月合刊,第65系列第11-12期,里斯本,1948。

(47)菲利佩王朝法令集,1595年頌布,1603年實施。國立通博塔檔案館,第五卷,第四冊。這些法令中有250件派人去海外的卷宗。

(48)特許狀登記簿之一,頁23,季風登記簿之28,頁323。

(49)弗雷德里克·沙爾雷斯: 《葡萄牙人在印度-丹維爾斯》,1894,卷二,頁226。

(50)《1554年註冊的印度度量單位,重量單位及貨幣登記簿》,葡屬印度史補遺(……)羅德里格·若澤·德盧伊斯·費爾內爾。里斯本皇家科學院版,第五冊(一),里斯本,1868,信二,頁13。

(51)1624年詔書頌布後,似乎在17世紀頭20年中,向印度輸送孤女的工作曾經中斷過。而後,時有繼續,熱爾馬諾·克電亞: 《印度殖民初期的葡萄牙婦女》,前揭書。

(52)弗蘭西斯·莫朗·加爾塞斯·帕利亞: 《在印度定居的無男性後裔的葡萄牙家族》,《葡屬東方》,第16期,1919,頁96、186、245及295。同見儒斯蒂尼亞諾·德阿爾布克爾克: 《在肖朗定居的葡萄牙家族》,《葡屬東方》,第16期,頁34和309,第17期頁103和198,1919。

(53)A·R·迪斯內: 《胡椒帝國的衰落》,里斯本,1981,頁32。

(54)1635年,正值澳門商業的頂峰時期·A·卜加勞記述説本澳為東方的名城之一(……)城中已婚者數目最高(……)還有一些在王國已有妻室的水手,一些單身的水手(……)還有許多未成家立業的富商(……)有些人懼怕果阿的法律,不敢回到那裡去(埃武拉公共圖書館及省檔案館手稿部,鈔件115號,第211札。)

(55)熱爾馬諾·科雷亞: 《印度殖民初期的葡萄牙婦女》,里斯本地理學會圖書館單行本,1947年11、12月合刊,第65系列第11、12期,里斯本,1948,頁11。

(56)什里斯托芬·帕弗洛弗斯基: 《1596年11月20日果阿來信》。

(57)德里埃蓬德: 《國際殖民會議報告》,布倫斯威克,1921年4月,頁305。

(58)從1601年的一份詔書中可以看到,當時在澳門共居住著600戶印-葡家庭。由此可以推測這些葡萄牙家庭的主人之妻是從果阿被帶過去的。另外,果阿、滿剌加、澳門以及東方其它地方之間人員的流動是經常的。

(59)請見第一部份,第二章2.1. 。

(60)17世紀中,在果阿有許多東方各地甚至西班牙-菲律賓血統的婦女出家。阿戈斯蒂紐·達桑塔·瑪里亞修士在撰寫《果阿桑塔·莫尼卡修道院創建史》時寫到: 那裡的婦女非常傷風敗俗。鑒此,各種罪行滋生。就連當時主教也曾寫到,在不到兩年的時間內,52名貴族婦女亡於劍下(……)阿爾貝爾托·奧佐里奧·德卡斯特羅: 《有關果阿修道院生活的文件一則》,《法醫學檔案》,卷二,一,2、3期會刊單行本,阿澤維多·維斯主編,1923)。1681年,在澳門有守兵150人,2,000-3,000居民,婦女達12,000人(阿萊山得爾·阿半爾通斯船長: 《西印度近聞》,愛丁堡,1727,C·R·博克塞爾在《貴族在遠東》一文中引用,上揭書,頁187-203。

(61)科英布拉大學圖書館手稿部,鈔件510號,頁223反面至225。

(62)C·R·博克塞爾: 《埃利塞拉公爵總督時代的葡屬亞洲(1718-1728)》,澳門,官印局,1970。

(63)埃利塞拉公爵總督就馬努埃爾·法拉肖遺贈給20名女孤兒的嫁妝一事致主教的一封信將海員排除在可以為她們擇偶的對象之外。因為這些人沒有教養,不會過安穩的日子,甚至都是些目不識丁的人。最好選那些正經的士兵或誠實的人作她們的夫君(C·R·博克塞爾: 《葡屬亞洲》,前揭書,頁98)。

(64)在耶穌會士神父阿隆索·桑謝斯致唐·菲利佩二世國王的信中可以讀到: 澳門的葡萄牙人在她們(中國婦女)和葡萄牙婦女之間更應娶華人女子為妻,因為她們具有許多美德(文德泉神父在《澳門人-澳門》,第2頁上曾引用)。1582年5月至1583年2月曾在澳門逗留。當時正是澳門開埠的初期。自然,他的這段話是對當時許多作者都已指出過的印度婦女、馬來婦女及果阿的歐-亞混血婦女之輕佻作風的抨擊,也許抨擊的對象亦包括澳門的婦女。阿隆索·桑謝斯神父筆下的“葡萄牙婦女”實際上當指歐洲血統的婦女。如前所述,當時在東方來自王國的婦女十分稀少。

(65)耶穌會神父若昂内斯·拉烏雷斯:《天主教教會在日本》 ,東京,1954,頁166。

(66)隆熱爾神父寫於1770年4月14日的信。

(66A)數則資料似乎証明了這一點: 於1613年從果阿駛往澳門的一船隊之中的一條乘200人的大帆船遇難,桑謝斯號在路過時搭救起60名葡萄牙人和80名其它種族人(法里亞·蘇扎: 《葡屬亞洲》,文明書店,波爾圖,卷六,頁34-35)。1621-1622年期間,在澳門已有乘印度大船來本地定居的科欽商人(耶穌會士尼科勞·達科斯塔神父對澳門“聖靈受孕”盛會的描寫,文德泉神父在其《澳門及其教區》,卷九,頁160-162上曾引用。)議事會書記官迪奧戈·卡爾德拉·雷戈於1623年1 1月27日寫道: 在澳門有400名已婚葡萄牙人,其中有貴族數人(……)此外,還有許多當地人、外地人和來此做生意的其它國家人也都有妻室(……)他們來來往往,居住已逾一年。(文德泉神父在《16世紀的澳門》,澳門,1982,頁40上曾轉用。

(67)弗蘭西斯科·佩雷拉·馬爾克斯致其表弟若昂·費利西亞諾·馬爾克斯·佩雷拉的信(J·F·馬爾克斯·佩雷拉遺稿-里斯本地理學會圖書館手稿部)。

(68)佩特·蒙迪遊記(1608-1667)·R·C·滕普萊·L·阿烏斯特里·阿庫伊特協會出版,(五卷本)卷三,第二部份·無出版日期,頁159-316。

(69)馬爾克·德阿瓦羅·C·R·博克塞爾在《光復時期的澳門》(澳門,官印局,1942)一書中曾引用。

(70)讓·弗朗索瓦·加朗·德拉佩魯斯: 《佩斯歷遊簡記》,萊比錫,1799。

(71)《澳門紀略》(18世紀),印光任,張汝霖著,高美士譯,澳門,官印局,1950。

(72)據納瓦雷特稱,就在1667年前不久,主教府下令逮捕了一名同一韃韃士兵姘居的婦女。“因為當時有一戶正經人家的女兒在中國同一異教徒鬼混。近幾年來,許多婦女靠出賣肉體謀生。她們委身於異教徒。總督下令放逐了60名婦女。”(文德泉神父在《16世紀的澳門》上提出,頁111上曾轉用)。

(73)海外歷史檔案館手稿部(1774年教區神父對澳門基督教徒人口的普查,第1774札)-請見第一部份,第二章2.1. 。

(74)這一副本由弗蘭西斯科·佩雷拉·馬爾克斯提供給他的表弟若昂·費利西亞諾·馬爾克斯·佩雷拉。後者從其母親方面來排輩,又是新郎弟弟阿爾比諾·佩雷拉·達席爾維拉的表弟。

(75)表弟、表姐在澳門常做親戚之意使用。

(76)在60至70年代,當一葡萄牙人同一華人婦女結婚時,首先為她洗禮,給她取一個葡萄牙語名字。一般由教母或未來的丈夫命名。在後者的情況下常將其母親的名字為妻子命名。值得注意的是當時的這些通婚主要是在華人婦女和定居於澳門的前守軍士兵,主要是保安警察的人員之間,或是華人婦女同土生人通婚,但同土生人豪門大戶之子通婚只是極其個別的例外。在這種情況下,都是那些“猴子”(指那些從未離開過澳門求學或謀生的人)攀這類婚姻。另外一些土生人則優先擇歐洲婦女(幾乎總是金髮碧眼)為妻或土生婦女完婚。

(77)上述《澳門紀略》的作者們亦在書中記述了17世紀時相同的習俗。

(78)伊納西奧為聖·依納爵·羅耀拉之名。他的遺物通過耶穌會會士可以有神奇的療效,所以這一名字在澳門頗受崇敬。羅扎里奧(意即,玫瑰經)指玫瑰經聖母,孔塞桑(意即受孕,為受孕聖母的簡稱)指聖靈受孕聖母: 安東尼奧為聖安東尼奧的名字。這一名字在澳門十分受尊敬。博阿文圖拉(意即幸福)是個葡萄牙名字,已很悠久,十分吉利。每個華人都喜歡這個名字。

(79)里斯本地理學會圖書館手稿部《澳門日記》,澳門人弗蘭西斯科·安東尼奧·佩雷拉·達席爾維拉的日記。(若昂·費利西亞諾·馬爾克斯·佩雷拉遺稿)

(80)文德泉神父: 《澳門人》,澳門,官印局,1965。

(81)在我們繪製的二十組三代至五代的世系圖中只找到一例。

(81A)請見第一部份,第二章。

(82)若澤·伊格納西奧·達安德拉德: 《1815-1835年間的印度及中國信札》,卷二,里斯本,1847。

(83)有法令明文禁止士兵在其服完兵役前在澳門結婚。但許多人同中國姑娘或較低社會階層的澳門姑娘同居。當這些士兵返回葡萄牙時,他們的許多後裔便留在澳門。往昔,這種情況司空見慣。如今(1960-1970)仍屢有發生。

(84)值得一提的有安東尼奧·德阿爾梅達·阿爾美林多·萊薩和J·魯菲耶教授的研究著作。

(85)請見第一部份,第二章2.1. 。

(86)我們的抽樣僅以我們已為之描繪過世系圖的家族的56個後裔為基礎。這些人是在澳門和里斯本進行選擇的。我們深知這一數目微不足道,所以可能不具代表性(但我們對這一抽樣的嚴格性確信無疑)。

(87)F·S·烏爾斯: 《人類遺傳學中的遷移及文化選擇》,《人類學學者》特刊,德里,1968。

(88)F·斯謝依得爾: 《人類的血親及生物差異》,《研究》第31期,1976,頁341。

(89)A·德阿爾梅達: 《澳門人獼因子研究之外遺》,《葡萄牙人類學及人種學協會及伊比利亞半島人種學研究中心論文集》,卷十七,單行本一至四,門德斯·科雷斯教授紀念專集,波爾圖,1959,科學系人類學研究院,頁445-449。

(90)A·德阿爾梅達: 《葡屬帝汶,澳門及聖多美和普林西比土著人人類血清學研究之初探》,《海外研究》,高等海外研究學院刊物,卷五,1955,單行本1、3,里斯本,頁293-295。

(91)阿爾梅林多·來薩: 《東方第一共和國歷史及人物志,一個文化島的生物學及社會學》,一澳門,官印局,1974。

(92)這一對澳門人社團的先驗的定論,從某種程度上來講,取消了結果意義。

(93)弗蘭西斯科·德卡爾瓦略·雷戈: 《澳門》澳門,官印局,1950。

(94)澳門方言是曾在東方作為通用語使用過的葡萄牙語外留下的語言。它的出現,一方面是為了滿足簡化葡萄牙語的語法以便於各種族人民訊速學習這種語言,以此促進商業關係的需要: 另一方面,葡萄牙人曾經到過或多少呆過一段時間的地方的詞匯又豐富了葡萄牙語。

(95)安東尼奧·德奧利維拉·平托·達弗蘭薩: 《葡萄牙在印度尼西亞影響》,雅加達,古農·阿貢出版社,1970。

(96)我們於1963和1970年在日本收集的資料。

(97)《大西洋國,葡屬遠東檔案及年鑒》,若昂·費利西亞諾·馬爾克斯·佩雷拉選註,里斯本,貝爾特朗德-若澤·巴斯托斯老書店出版,1899-1904,二卷。

(98)單尼路: 《澳門的葡萄牙語方言》,《復興》,卷一,二,三和四,澳門,1943-1946。

(99)費雷拉: 《這就是澳門》,澳門,1967。《申肖·有甚麼消息》,澳門1973。

(100)白妲麗: 《澳門民俗學面面觀》,賈梅士學院院刊,卷二,1968; 《澳門詞匯面面觀》,《雜俎雜刊》,1953; 《澳門方言生僻詞詞典》科英布拉,1977。

(101)白妲麗: 《澳門方言生僻詞詞典》,科英布拉,1977,頁6。

(102)白妲麗在致我們的數封信中的意見。

(103)把在目前流行語使用純漢語字省略了。

(104)拉法埃爾·阿維拉·德阿澤維多認為cará和siara為源於非洲語言(班圖語系)的澳門詞匯。然而,我們在澳門所進行的15年實地考察中,從未聽人使用作者賦與它們的含義。(拉法埃爾·阿維拉·德阿澤維多: 《葡萄牙文化在澳的影響》,簡明叢書第95號,葡萄牙語言文化學會,1984,頁51。)在S·R·達爾加多神父關於達曼的葡萄牙語方言的研究著作中碰到了bicho(源於bich,意即,兒子)這個非洲詞源的詞。為甚麼在澳門以此詞以前的黑奴的原因在此?

(105)試舉數例: “黑檀男爵”這是若澤·維森特·若爾熱的綽號,指其擁有大量的中式傢俱; “木屐”,J·羅伊斯的外號,因為他常蹬木屐去上學,這個混名至少傳用了三代人。

(106)里斯本地理學會圖書館存手稿。若昂·費利西亞諾·馬爾克斯·佩雷拉的遺稿。

(107)吉爾貝爾托·弗雷雷: 《大宅與茅舍》,二卷,巴西圖書出版社,無出版日期。

(108)在有兩個名字的情況下,最後一個名字前冠以綴詞“阿”。例如: 張石貝=阿貝。

(109)在60、70年代,我們的發音合作人中根本就無人記得有這一稱謂。

(110)請見第一部份,第三章3.2. 。

(111)阿馬德烏斯·庫尼亞: 《贊比西“主婦”談》,刊於《人民日報》,轉載於《殖民地通報》,卷26,第302、303期,1950年8、9月會刊,頁233。

(112)S·R·達爾加多: 《達曼的印度-葡萄牙語方言》,《大西洋國》雜志單行本,里斯本,1903,頁23。

(113)阿爾弗雷多·雷伊斯·博爾熱斯博士提供的口頭資料,並見若爾熱·莫拉伊斯·巴爾博扎: 《語言學研究-克里奧語》,引言及註釋(……)一國際葡萄牙文化學會版,里斯本,1967,頁22。

(114)18世紀時,中國官員在描寫澳門及當時的許多風俗時記述道: “婦女繡巾帶。炊餅餌,糖果粥之以餬口”。這一繡花和做糖果的傳統世代相傳,為每一澳門的葡萄牙姑娘身上必不可缺的技藝。在果阿,印度葡萄牙後裔的婦女們亦酷愛烹飪藝術。如同澳門的婦女一樣,她們將食譜記錄在冊,世代相傳。直到20世紀初年仍十分普遍。許多製作甜點的方法是她們從修女或修道院的女傭那裡得來的。(M·V·德阿布雷烏: 《桑諾·莫尼卡王家修道院》,普羅佩爾西亞·科雷阿·阿豐索·德菲格雷多在《印度-葡萄牙婦女》中引用,華士古·達伽馬學院院刊,第二,三期,1928,第九期,1929)。自然,在澳門,一些土生婦女仍保存的食譜其來源相同。

(115)若昂·費利西亞諾·馬爾克斯·佩雷拉遺稿,散稿,里斯本地理學會圖書館手稿部。

(116)瑪麗亞·米卡埃拉·索阿雷斯: 《民眾帝國》,里斯本區議會文化通報,第88期,冊一,里斯本,1983。17世時,在里斯本的聇辱柱廣場上亦有耶穌枕頭這一糕點出售。(羅比奧·阿莫林: 《從做到吃(……)》,里斯本,1987。)《唐娜·瑪里亞公主(15或16世紀)的食譜》一書上有這一糕點的製法,薩爾瓦多爾·迪亞斯·阿爾納鳥特著,里斯本,國家出版社一鑄幣局,1987,頁130-134。

(117)40小時祭。這是澳門對狂歡節的舊稱。這是一葡萄牙語名字,主指“頂禮膜拜的40鐘頭”。這一時間。這正是耶穌在墓中渡過的那40個鐘頭。由此產生了對聖體的崇拜。以前在基督教世界中,這一時間不與狂歡節相重,但而後(1608年在里斯本)將其推到狂歡節的日子裡,目的在於讓狂歡中的人們更加恣意縱情。

(118)澳門使用的松仁係橄欖的核仁。

(119)瑪里亞·塞來斯蒂娜·德梅洛·塞納: 《塞來斯蒂娜式精美小吃》,第二版,旅遊詢問中心出版,澳門,1977; 安東尼奧·維森特·洛佩斯: 《澳門食譜》,澳門,1977,瑪里亞·瑪爾加麗達·戈麥斯: 《澳門菜餚》,官印局,澳門,1984。

(120)甜鹹醬(Sambal)為一種用苦瓜,西紅柿,楊桃等製成的調料。先在鹽水中煮過,然後切碎。用蒜,乾蔥,辣椒,藏紅花及鹹蝦炮鍋,然後將這些東西倒入鍋中煮,撒一些椰子汁,最後加上紅糖粉。

(121)瑪里亞·瑪爾加麗達·戈麥斯: 《澳門菜餚》,澳門,1984,頁16。但也有人認為此詞源自日語Muchi。這個詞目前在澳門係指糕點中的肉餡。

(122)安東尼奧·維森特·洛佩斯: 《澳門食譜》,澳門,1977,頁116。

(122A)至少在17世紀時“澆頭肉”,這道菜在葡萄牙還沒有失傳。是一種用數種肉做成的燉菜。多明戈斯·羅德里格斯: 《烹調藝術……》,里斯本,1732,頁19。初版於1693年刊行。

(123)“基肖·克巴貝”為一道特殊的阿拉伯菜。經過調味後的羊肉叉烤完後配米飯吃。

(123A)這些糖果一般做成葡萄串或花狀,用薄紙包裝。在澳門,有一專門的器皿和一金屬工具使其成上述形狀。圖片中所見的葡萄串狀的糖果一般用來裝飾“肥茶”或婚禮晚宴的桌子。根據中國人的想法,這是多子多孫的象徵。

(124)“巴基糕”為一用麵粉和椰子製作的糕點。以前是果阿桑塔·莫尼卡修道院中的一種特有的點心。蘿蔔糕、白巴基糕、白椰子糕及蜜梨糕,為果阿十分大眾化的食品。1929-1930年期間,果阿的印度-葡萄牙婦女曾將這些食品的製法刊行於世。

(125)冰糖。

(126)從數種棕櫚樹中提取出來的澱粉,其中包括西谷椰子。

(127)我們全文轉抄若爾熱·綠川先生為我們提供的資料: “(……)至於日本語中葡萄牙語詞匯,有些通用於日本全境,但絶大部份在九州島的某些地區流行,主要是在長崎。”Muchi為Mochi的變體。是一種米糕。Mísso是一種豆醬,調製湯用。至於Kasutera,據説源自Bolo castelar。如今日本各地均生產Kasutera,深受社會各界的歡迎(……)。

(128)瑪里亞·瑪爾加麗達·戈麥斯: 《澳門菜餚》,澳門,1984,頁7-8。

(129)一種被認為具有清涼,去內熱療效的飲料。

(130)讓·於伊熱·林斯肖滕: 《荷蘭人讓·于伊熱林斯肖特(原文如此)航海記: 在東印度(…)》,埃維爾特·克洛彭布爾格編增訂第三版,阿姆斯特丹,1638。

(131)普羅佩爾西亞·科雷阿·阿豐索·德菲格雷多: 《印度-葡萄牙婦女》,華士古·達伽馬學院院刊,第2、3期,1928,第5、6期,1929,第7、8期,1930,第9期,1931。

(132)杜阿爾特·巴爾博扎: 《東方見聞錄》,阿烏古斯托·雷伊斯·馬沙多做引言及註釋,殖民地總局,里斯本,1946。

(133)文德泉神父: 《16世紀至18世紀澳門的女服》,澳門,官印局,1969。

(134)一種厚綢布,也許是斜紋軟綢,在澳門亦稱法國綢。

(135)用熬煮法從紅楠木中提煉出的一種漿質。華人婦女及一些澳門婦女用其做頭油。當地稱之為“刨花”。有毒。

(136)《澳門政府憲報》,第12期,1907。

(137)阿娜·瑪里亞·阿馬羅: 《澳門的三種民間遊戲-莊家,打鑼,和花》澳門文化學會,官印局,澳門,1984。

(138)阿娜·瑪里亞·阿馬羅: 《澳門的民間謎語》,賈梅士學院院刊單行本,官印局,澳門,1976,第一部份。

(139)荔枝。中國南方盛產這一水果。

(140)發音合作人唐娜·羅濟爾·達科斯達(馬六甲,1972)。

(141)阿多爾福·科埃略: 《非洲,亞洲及美洲的羅曼或新拉丁語系的方言》,地理學會會刊,第三期,第二系列,1988,頁130。

(142)安東尼奧·費利西亞諾·馬爾克斯·佩雷拉曾引用一其遺稿散稿部份一地理學會圖書館。

(143)Bharoda或baroda-種菜的地,(源自孔卡尼-馬拉地語barad)在孔坎指石質、勢高、只能種植菜蔬的土地(S·R·達爾加多神父: 《葡萄牙語-亞洲語言生僻詞字典》,1982,頁140。

(143A)刺黃果-刺剌黃果樹之果實(Carissa carandas L.):源自孔卡尼語Karand(馬拉地語Karvand.),梵語,Karamardda. 馬拉雅拉姆語有Kuranda,馬來語有Karandang這些形式。(S·R·達爾加多神父: 《葡萄牙語亞洲語言生僻詞詞典》,1982,頁112。)在果阿,這是一種無人問津的果實,是一種做籬笆用的植物。加爾西亞·德奧爾塔曾有如下之敍述: “《第12匯編》(……)其株同一草莓樹,在葉繁密,香似忍冬。”

(144)Saiam意即懷念,眷戀(源自馬來語saiang)。

(145)有素針,花針和回針的剌繡,主要用於服裝的裝飾。許多印度女奴精於此種藝術。

(146)繡珠和金箔片(當地用語)。

(147)馬來人的結婚蛋糕bunga telor junjong,由3、5或7個木盤構成,每層蛋糕厚3至4厘米,呈星狀,用巧炒剪裁的紅紙加以裝飾。在最下面的那個盤子至基座之間用一華麗的用繡珠製成的百褶圓邊加以裝飾。蛋糕用黃糯米製成。全部用紅花裝飾,直至頂端。三層“台糕”多用於平民的婚禮,五層的供王子結婚典禮使用,七層的則專供國王的龍婚嘉禮使用。在馬來人看來,3、5、7為吉祥的數字。有關上述婚禮蛋糕的情況承蒙科倫坡,內加拉博物館人種學專家熱情提供。(請見阿娜·瑪里亞·阿馬羅: 《澳門的遊戲、玩具及其它娛樂形式》,澳門,官印局,1976,頁100-104)。在葡萄牙,在里斯本郊區地帶,有些朝聖活動中仍用這種盤子盛裝祭品。

(148)阿爾貝爾托·奧佐里奧·德卡斯特羅: 《有關果阿修道院生活的文件一則,法醫學檔案,卷二,一、二、三期會刊單行本,1923,阿澤維多·內維斯主編。

(149)阿戈斯蒂紐·達桑塔·瑪里亞修士: 《果阿桑塔·莫尼卡修道院創建史》,(前揭書,詳見註60)。

(150)澳門仁慈堂檔案,鈔件22號,“遺贈”1829-1837,頁1-4。

*Ana Maria Amaro,里斯本新大學社會人文科學系博士,社會政治學院教授(人類學系),各種國際組織成員,國際人類學協會理事。