第一個來到澳門的法國人是著名的耶穌會士羅歷山 (Alexandre de Rhode, 1591/1593-1660,又譯羅德)。他在澳門生活和工作了十二年,特別以在17世紀安南的傳教工作和相關出版物而著稱於世。羅歷山於1591年或1593年 (1) 出生於阿維農 (Avignon) 一個猶太血統家庭。1660年1月5日,在其一個著名的宗教使命剛剛開始而尚未完成之時,他在遠離家鄉的波斯伊斯法罕 (Isfahan)去世。羅歷山甚至在其年輕時就於1612年4月14日開始了他的修士見習期,當時他在羅馬跟隨著名的耶穌會數學家克拉維烏斯 (Christoph Clavius) 學習神學和科學。那時,他決定將其一生獻給耶穌會的海外傳教事業,並請求派往日本。後來在1618年,他的上長同意派他去葡萄牙在東方的領地。於是,這位耶穌會士於1618年10月初離開羅馬,次年10月中抵達里斯本,因為按照葡萄牙亞洲保教權的要求,任何天主教傳教士必須從里斯本出發,並明確宣誓効忠葡王。

1619年4月4日,這位耶穌會士乘坐葡萄牙“印度航線”的年度航船離開葡萄牙首都,於7月20日穿越好望角 (2),經過了危險的航行之後於1619年10月9日安全到達果阿 (Goa) [頁19]。羅歷山在果阿和薩爾賽特 (Salcete) 生活了兩年半,其間參與當地耶穌會士的傳教和學術活動。他決意要抵達日本。1622年4月12日,羅歷山搭乘葡萄牙新任麻六甲要塞長官的船前往麻六甲。航經柯欽(Cochin)、馬納爾 (Manar) 和尼格帕坦 (Negapatan) 後,船隻於7月28日抵達麻六甲,然而,這位耶穌會士不得不在這個葡萄牙飛地滯留九個月[頁44]。最後,經歷了一個月的受荷蘭船隻威脅的危險航行之後,羅歷山於1623年5月29日抵達澳門。正如他在旅行回憶中所寫的,“離歐之後經歷了四年半的航行”[頁54]。

在澳門停留了一年之後,這位耶穌會士的上長決定派他加入交趾支那傳教團。於是,羅歷山於1624年12月啟程前往當時由阮氏 (the Nguyen Lords) 統治的南方王國,經過九天的快速旅行後到達了耶穌會在順化 (Hue) 的傳教團,它是由那不勒斯教士布佐米 (Francesco Buzomi) 和葡萄牙人卡瓦略 (Diogo Carvalho) 於1615年開創的。在這一時期 (以及最近的過去),越南史學家所稱的“大越”(Dai-Viet) 的領土,即占城以北、中國以南,主要分為南北兩個王國,即耶穌會文獻中的東京 (Tonkin) (3) 和交趾支那 (Cochinchina) (4)。1625-1775年間,兩個強有力的家族分割了這個國家:在經歷了一場為麻六甲和澳門的葡萄牙商人帶來出售武器、技術和商品之機會的戰爭之後,阮氏統治了南部,鄭氏統治了北部。雖然鄭氏和阮氏統治者都維持了百餘年的相對和平,但兩個王國內部在政治和軍事上的對抗卻時常發生,包括幾次武裝人員的暴動。所以,通過澳門在這些地區組織的傳教區是不穩定的和充滿危險的,在對天主教傳播的短暫容忍之後,傳教士們常常遭到驅逐。

定居交趾支那伊始,羅歷山就決定每日跟隨當地的通事和葡萄牙耶穌會士皮納 (Francisco de Pina)(5) 學習越南語。“他是越南語的專家(這種語言與漢語完全不同),服務於東京、占卑 (Camban) 和交趾支那諸王國”[頁87]。事實上,皮納是當時能夠在越南開展傳教的惟一的耶穌會士,而由羅歷山加入其中的另外兩個,即前文提到的布佐米和葡萄牙人費爾南德斯 (Manuel Fernandes) 則要借助於通事進行傳教 [頁87-88]。1625年年底,交趾支那的耶穌會傳教團聚集了十名傳教士,分佈在海豐 (Hai Fo/Hoai Pho,葡萄牙貿易的主要港口) (6)、Dinh Ciam 和 Nuocman 三個住院;而1626年後,隨着澳門貿易在該王國的增長,在巴爾迪諾提神父 (Father Giuliano Baldinòtti) (7) 的努力下,另一個傳教團也在東京王國的河內 (Kecio/Hanoi) 發展起來。

巴爾迪諾提神父由於不能講也聽不懂越南語,便邀請羅歷山協助他在河內這個新教團的工作。1626年7月,羅歷山返回澳門,1627年3月又從澳門前往東京,到達高平 (Cura Bang) 的港口,去創建他的更大的、持續了兩年多的越南傳教區。正像在交趾支那那樣,這位耶穌會士向該國國王贈送了幾件禮物,其中包括一本“燙金的中文數學書,這使我有理由談論星星和天空,並由此向他引介天主 (Lord of Heaven)”[頁111] (8)。以這些順利的開端為基礎,東京的經驗被做了過份樂觀的講述。羅歷山強調指出:他可以使六千人(這個大約數是真實的品質而非數量)和幾個和尚皈依天主教。在這種情況下,充滿威脅的成功令鄭氏統治者 Trinh Tráng 深感憂慮,他擔心天主教的信條會摧毀以儒家為基礎的主權和官僚的權力(9)。被逐出越南之後,羅歷山定居澳門十年,在1635年啟四願,研習日語和漢語,履行了作為基督徒之父 (Pai dos Cristãos) 的職責:照顧新皈依者並在耶穌會士的聖保祿學院 (St.Paul’s College) 教授神學。

1640年2月,羅歷山帶着贏取國王的精神和恢復耶穌王國的信念返回了越南 [頁145],還帶來了幾件在澳門搜集的銀質禮品。1641年年初,經過一年的傳教活動之後,這位耶穌會士轉入 Cham/Ciam 省,定居於海豐(Hoai Phoi),“葡萄牙人、中國人和日本人的貿易主要在這裡進行”[頁156-157]。六個月的宗教勞作之後,羅歷山再次遭到驅逐,1641年7月2日,羅歷山乘一艘西班牙船前往馬尼拉。五個星期的航行之後,這位耶穌會士到達了澳門,但在四個月後又搭乘一艘澳門貿易船返回 Ciam,僅有一位年輕的越南傳道師陪伴。不久,羅歷山拜見了在海豐 (Hoai Pho) 的 Ciam 總督 (此人對傳教士非常敵視),送給他幾件珍貴禮物,然後與一組澳門商人一同進入了在順化的王廷,向國王敬獻了“幾件刻着中國字的新鐘錶”[頁185]。在此後的兩年間,羅歷山走遍了交趾支那的大部分地方,但由於澳門商人擔心傳教士富有挑戰性的傳教活動會給他們的貿易帶來損失,迫使羅歷山在1643年年底由一艘傳教士自己的商船運送返回澳門。事實上,這一時期,在利潤豐厚的日本白銀貿易在1639年喪失和荷蘭人於1641年佔領麻六甲之後,澳門與交趾支那之間的貿易不斷增長,對南中國的這個葡萄牙飛地的經濟恢復具有特別重要的意義。澳門商船運去茶葉、瓷器以及其他中國貨物,回程則主要有蔗糖(既在中國銷售,也運往印度)、eaglewood 和生絲 (賣給巴達維亞的荷蘭人) (10)。

1644年1月的最後幾天,這位耶穌會士進行了他對越南的第五次也是最後一次宗教旅程,然後,自7月起,就面對着一場巨大而嚴厲的迫害,幾位基督徒被監禁並殉教。羅歷山在幾個月內兩次被逮捕,最後被判死刑。判決後來獲減免,被代之以一項永久禁令(驅逐令)。1645年7月3日,這位耶穌會士乘坐一艘澳門商船永遠地離開了交趾支那,7月23日到達澳門,在此他被力勸返回歐洲。

同年12月20日,羅歷山跟隨一支由八艘船組成的葡萄牙船隊從澳門啟程,經過了最為奇異的航行之後,終於在1649年抵達羅馬。此次返歐之旅,帶了一位有意在歐洲接受教育的中國年輕人。當羅歷山到達麻六甲時,當地已處於荷蘭人的控制之下,他便決定利用更快的荷蘭東印度航線回歐洲,因為葡萄牙船隊必須在果阿停留數月。在麻六甲滯留了四十五天之後仍然找不到一艘回荷蘭的船,羅歷山又決定到巴達維亞尋找航行機會。這是一個不幸的決定:羅歷山后來在此滯留了八個月,其中三個月呆在監獄中 [頁373]。獲釋後,羅歷山到了萬丹 (Banten),換乘一艘澳門商船前往望加錫 (Makassar),但是,五個月之後卻乘一艘英國船返回了這個西爪哇的港口。另一艘英國船從這裡將這位耶穌會士運送到了蘇拉特(Surat)。在這裡停留了四個月之後,又一艘英國船載他前往波斯的科摩蘭港口 (Comoran /Khorramshhr) [頁403]。之後,這位耶穌會士選擇由陸路返回歐洲。他很快到達了設拉子 (Shiraz),三十天后抵達伊斯法罕 [頁406]。四個月後等到了一艘美國商船,送他前往“位於傳說中大洪水之後諾亞方舟 (Noah arch) 停歇過的那座大山附近的”[頁417] 埃里溫港 (Yerevan)。在埃里溫待了三個月後,羅歷山前往埃爾祖魯姆 (Erzurum /Karin),後又到了安那托利亞 (Anatolia) 的托卡特 (Tokat),小心翼翼地穿過了奧斯曼帝國的土耳其領土 [頁428]。“1648年3月18日我進入波斯”,最後,“經過一年的陸路旅行,於1649年3月17日愉快地抵達了士麥那 (Smyrna)”[頁432]。在愛琴海 (the Aegean) 的士麥那港口,這位耶穌會士登上了一艘熱那亞商船,“穿越了整個地中海,在我看來,與我所經歷的大海航行相比,這算是一次小型的旅行”[頁433]。到達熱那亞後,羅歷山於1649年6月28日 [頁434],即在他離開三十餘年後回到了羅馬。

在羅馬,這位耶穌會士懇求教皇的支持,以便為其所設想的在越南旨在擺脫葡萄牙保教權和政治控制的新傳教規劃提供人力和財力支持。羅歷山在建議書中論證了葡萄牙的“衰落”,詳述了1646年年初返回麻六甲的細節,提出了一個由傳信部 (Propaganda Fide) 領導、旨在培養越南本土教士的新傳教計劃。這個建議書很快遭到了葡萄牙的反對和梵蒂岡官僚集團的冷遇。因此,這位耶穌會士於1653年返回法國,試圖獲得法國教士、貴族和富商們的政治和財力支持,分發他的關於越南的出版物,宣傳該國香料、絲綢和金礦之豐富。(11) 作為這些接觸活動的成果,1650年了建立了一個協會,進而由帕盧 (François Pallu) 和莫特 (Pierre Lambert de la Motte) 成立了巴黎外方傳教會 (Paris Foreign Missions);他們是被作為宗座代牧 (Apostlic vicar) 而派往印度支那的首批世俗志願者,儘管他們遲至1664年才抵達暹羅。葡萄牙的東方保教權遭到了公然反抗,持久的傳教衝突作為歐洲殖民國家日益增長的競爭的一部分開始滋長。不幸的是,羅歷山找不到任何運輸工具返回越南,去實現他的宗教計劃。1656年,他被梵蒂岡派往波斯負責一個傳教區,1660年在那裡去世。

羅歷山的出版物:遊記的成功出版

在其生命的最後十年,羅歷山主要致力於出版他的作品。返回羅馬後不久,這位耶穌會士於1650年在教皇城出版了他在東京的回憶錄,其意大利文標題為“Relazione de’felici successi della santa fede predicate da’padri della Compagnia di Gièsu del Regno di Tunchino”。該書被譯為拉丁文,並於1652年在里昂 (Lyon) 出版,其標題為“Tunchinensis historiæ libri II, quorum altero status temporalis hujus regni, altero mirabiles evangelicæ prædicationis progressus referuntur,coeptæ per patres Societatis Jesu ab anno 1627ad annum 1646”。同年,一個法文版在巴黎出版,其標題則為“Relations des progrès de la foi au royaume de la Cochinchine vers les derniers quartiers du Levant, envoyées au R.P.général de la Compagnie de Jésus, par le P.Alexandre de Rhodes,employé aux missions de ce pays”。

1651年,在傳信部的贊助下,羅歷山又在羅馬出版了拉越雙語的教理書, 題目是“Catechismus pro ijs qui volunt suscipere Baptismum, in octo dies divisus. Phép. giàng tâm

ngày cho ké muân chiu rica toi, ma Aeào dao thanh dwc chùa blài”。第二年 (1652),傳信部印刷所出版了羅歷山關於幾位在日本的耶穌會士殉教者的聖徒傳記:Breve relatione dellia gloriosa morte, che il P.Antonio Rubino della Comp. di Giesu, Visitatore della provincia del Giappone,e Cina, sofferse nella Gittà di Nangasacchi dello stesso Regno del Giappone, con quatro altri Padri dellia medesima Compagnia, Cioè. Il P.Antonio Pacece, il P. Alberto Micischi, il P.Diego Morales,et il P.Francesco Marquez. Con tre Secolari。關於這個主題,羅歷山在1655年將奇塔代拉神父(Father Balthazar Citadelli) 記述日本殉教者的著作Relation de ce qui s’est passé en l’année 1649, dans les royaumes où les Pères de la Compagnie de Jésus de la province du Japon publient le saint Évangile譯為法文,並在巴黎出版。屬於這個聖徒傳記的還有,羅歷山稍早於1653年透過巴黎的一家印刷公司出版了法文版的 La glorieuse mort d’André,catéchiste de la Cochinchine, qui a Le premier versé son sang pour la chorale de Jésus-Christ en cette nouvelle église. Par le P.A. de Rhodes, qui a toujours été présent à cette histoire。(12)

雖然這些著作都有重要的歷史意義,但最具參考價值的著作是羅歷山於1651年在羅馬出版的越-葡-拉三語字典 Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum。它包括了近八千個越南語單字,從早期在越南活動的葡萄牙耶穌會士的手稿著作中獲益良多。事實上,這部字典包含一個對‘Linguae annamiticae seu Tunchinensi brevis declaration’高度評價的引言,回憶了皮納 (Francisco de Pina) 在1625年前編撰的 Manuductio ad linguam tunckinensem。(13) 這個序言還提到了這一事實:兩位葡萄牙耶穌會士譚瑪爾 (Gaspar do Amaral, 1594-1646) (14) 和巴波沙 (António Barbosa, 1594-1647) (15) 曾留下一部在他們去世

羅歷山《羅歷山在中國及東方其他國家旅行及傳教記》封面(巴黎,1653)

時尚未完成的越南語-葡語字典(16)。羅歷山在這些前人資料的基礎上完成了其著名的字典,然而他的出版物成為了學者、傳教士和後來的殖民地官員構建新的越南語書寫體系的主要參考書;這種以拉丁書寫體為基礎的書寫體系,在現今越南民族語言 the Quoc Ngu 中仍在使用。從這個角度來看,羅歷山的越葡拉字典構成了耶穌會語言學成就的重要組成部分;其他還有利瑪竇 (Matteo Ricci) 的漢字羅馬化和葡萄牙耶穌會士陸若漢 (João Rodriguez, 1561-1634) 的日語語法,但都未產生像在越南那樣深遠的社會和政治影響。(17)

然而,這部三語字典並非出版上的成功,而是一種非常珍稀的語言學參看文獻。羅歷山出版的著作發行量最大的是他以法語所寫的關於其旅行和在越南傳教使命的記述。其第一版於1653年在巴黎問世,標題是“羅歷山神父在中國及其他東方國家的旅行與傳教,包括經由波斯和亞美尼亞到歐洲的返程”(Divers voyages et missions du P.Alexandre de Rhodes en la Chine et autres royaumes de l’Orient, avec son retour en Europe par la Perse et l’Arménie)。該書在法國宗教界、貴族階層和商業精英中廣泛傳播,曾於1656、1666、1681、1682、1688和1703年多次再版。1854年,一位重要的傳記作家兼歷史學家、耶穌會士奧古斯特·卡拉永(August Carayon, 1813-1874) 在巴黎出版了一個評註版,勘較並糾正了所有關於17世紀的問題。四年以後,這個版本被譯為德文,於1858年在弗萊貝格 (Freeburg) 出版。(18) 最後,耶穌會士亨利·古爾丹 (Henri Gourdin) 於1884年重版了卡拉永的評註本,並增補了一幅描繪羅歷山歷次旅行的珍貴海圖 (chart)。(19)

本文通過卡拉永的評註本研究羅歷山的《旅行記》(Voyages),主要目的在於瞭解其作為一個法國人首次對澳門的自發性記述。有關內容在該書的第十五章“我在由葡人所據的中國城市澳門一年的停居”(Mon séjour d’un an dans Macao, ville de la Chine, tenue par Les Portugais) 中。然而,為了充分研究這份原始文本,有必要概述一下這位耶穌會士的旅行過程及其對中國的一般陳述。

17世紀天主教教士在東方與歐洲之間的旅行:順利抵達與艱難返回

羅歷山的《旅行記》設立了三個主題:“從羅馬到中國的旅行”(共15章)、“東京和交趾支那的傳教活動”(共51章)和“從中國返回羅馬”(共19章),它是一個文本的集合體,參考了不同的文學體裁。文本融合了帶有聖徒生平記述的宗教編年史,而持久性的虔誠功課滲入了一部縱令無所不在、但也並非虛構的旅行記錄。現在,遊記在歐洲讀者中間日益呈現劃時代性傳播,但是這位耶穌會士卻力避與這種體裁風格的聯繫。他在其書的引言中做了這樣的解釋:

我讚賞眾多人物的精神,他們在遊歷了世界各地之後,寫出了精彩的見聞錄,講述他們所觀察到的一切事情,帶着那些無力也無意走出家門的人漂洋過海,輕鬆而又愉快,有如身臨其境地遊覽各國美麗的都城。 [頁2]

這位耶穌會士的《旅行記》的確也是一種遊記,牢固地定格於這種文學體裁的矯揉造作,但在給讀者的評論性前言中卻強調了虔誠的修辭,透過此我們看到,旅行成為了對天主教信仰的挑戰,因為來自異國的和惡魔空間的威脅祇有通過虔誠的精神修煉和奇跡才能戰勝。這是耶穌會正在世界範圍內傳播的 “Christus miles” 全球性宗教戰鬥性的真實宣言。所以,他在前言中充滿自信地作出結論:

對我而言,我坦承,我沒有那種氣魄,我從未有過要使這些評論成為漂亮文字的意圖,也無意通過這些評論而致富;我從事旅行的全部訴求就是基督的榮耀和心靈的收穫。我從未為了致富、出名和自娛而旅行。[頁3]

羅歷山的《旅行記》系統地將旅行轉變成了一種朝聖,一場維護天主教信條及其全球性擴展的持久性戰鬥;這一佈道策略讀者可以從遊記的開頭獲得。所以,在他於1618年離開羅馬之前,這位耶穌會士參觀了羅萊托的聖母教堂 (church of Our Lady of Loreto),希望自己的使命得到聖母 (the Virgin) 的保護。接着,他決定在米蘭停留幾天,參加紀念聖查理·波羅米歐 (St. Charles Borromeo, 1538-1584) 的宗教節日 (1602年行宣福禮,1610年追認為聖徒)。受這位對耶穌會士具有廣泛影響力的天主教反改革 (the Catholic Counter-Reformation) 關鍵人物的激發,羅歷山將其後來成功翻越冰雪覆蓋的阿爾卑斯山歸功於這位新的意大利聖徒[頁8]。然後,他前往阿維農。在這裡,羅歷山拜見了他的雙親,並向他們辭別,由此拉開了自離開羅馬至抵達澳門期間四年多持續性危險挑戰和冒險的序幕。於是,羅歷山從里昂 (Lyon) 出發沿萊茵河 (the Rhône) 南下,開始面對其漫長旅途中由信條和祈禱所引致的無盡威脅的頭一項:

我發現我已經陷入了完成旅行的危險之中。[⋯⋯]一些加爾文教徒開始高聲朗讀他們的異教書,其中包含着大量對天主教聖餐禮的褻瀆 [頁8]。

回想起前米蘭大主教巴羅梅烏 (St. Charles Borromeo) 強烈的反新教行動,羅歷山駁斥了那些異教徒,他們威脅要將他扔到水裡,在其他天主教乘客的熱心支持下,他躲過了災難。朝聖的足跡踏遍了整個西班牙:這位耶穌會士拜訪了曼雷薩 (Manrèse) 的羅耀拉修會小禮拜堂 (the grotto of St. Ignatius of Loyola conversion) 和巴賽羅納 (Barcelona) 的蒙特賽拉特聖母大聖壇 (the great sanctuary of Our Lady of Montserrat)。鑒於當時西班牙-奧地利的哈布斯堡王朝 (Spanish-Austrian House of Habsburg) 反對法蘭西及新近建立的荷蘭聯合省 (United Provinces of Holand) 的三十年戰爭 (Thirty Years War) 仍在進行中,羅歷山避開了馬德里,前往位於埃斯特拉馬杜拉 (Extremadura) 的具有卡斯提爾中古風格的瓜德盧普聖母聖壇 (shrine of Our Lady of Guadalupe),再次請求瑪麗亞保祐其完成自己的使命。這個話題在其《旅行記》中一再被描述。

抵達葡萄牙後,文本轉而按照遊記編寫的格式對里斯本進行了全景式描述:

里斯本是一座在整個歐洲都非常聞名的城市,因此,關於她的宏偉和美麗,我無須多言。其規模似乎比米蘭略小些,但我卻被告知,這裡有四十萬人口。港口十分美麗,祇是入口處不太方便。這裡總是帆檣雲集,碼頭頗為壯觀,對貿易和消遣都十分便利。我們在這座美麗的城市有四間房子,我們的神父們在這裡做了許多本會所獨有的益事。他們經常獻身於拯救靈魂的各種事情。我在此逗留了近兩個月,盡我所能地照料法國人。[頁12]

1619年4月,羅歷山乘坐利馬 (Francisco de Lima) 船長的船離開里斯本 (20),開始夜以繼日地忙於佈道工作,吸引了四百名船員。羅歷山概述其宗教義務時揭示了他們常規的禮拜儀式:

如果沒有暴風雨的阻止,我們當中每天至少有一人說彌撒。晚餐之後,我們總是會朗讀一長段教理問答書,所有人都到場,甚至包括在葡萄牙頗有影響力的利馬船長。他總是第一個到場,並且投以極大的熱情,以至倘若不是忙於別的事,每個人都不會缺席。我們試圖贏得四百名船員的愛戴,每個人都友好相處。我們的船就像一個流動的修道院 (floating monastery),上帝給了我們恩賜,讓一切都井然有序。我們沒有聽到任何詛咒、爭吵或放蕩的言語。許多人經常向上帝懺悔,在六個月的旅程中,我們在重要的宗教節日為所有同我們在一起的人組織了五次大規模的聖餐禮。[頁15]

然而,這種理想化的環境時常遭遇大西洋航行中各種巨大災害的挑戰。這些威脅性的挑戰總是被強烈的天主教信仰和對聖母、聖徒 (the Virgin and the Saints) 的忠誠所戰勝。下文所述船隻經由好望角時所遭遇的大風暴,就是其中的一段插曲:

我們的希望很快就變成了恐懼,幾乎對看到果阿不報任何希望了。因為在7月25日,一場風暴颳起,風力強大,而且持續時間長,以致於我們感覺簡直就是在天堂。海浪強力地拍擊着我們,我們幾乎就要葬身大海了。然而,我們並沒有喪失對上帝和聖母的忠誠,而是加倍地祈禱。上帝終於把仁慈回賜給了我們:十八天的風暴之後,在聖克拉勒日 (the day of St. Clare) 那天,儘管雲塊仍然很大,但早晨便消散了,天氣放晴,海面恢復了平靜。有利的風向讓我們全都重新意識到我們得救了。[頁17]

抵達果阿之後,文本遵循遊記文學的一般格式,描寫了新觀察到的城市,有助於讀者通過比較對幾個法國的歷史名城有更好的理解:

果阿是葡萄牙人在印度洋所擁有的一座非常美麗的城市,位於熱帶地區,距離赤道有十五度,但她仍不失為一個益於健康之地,具備歐洲城市以及本地其它城市的優點。果阿城一部分被海水包圍,一部分被一條河流包圍,形成一個周長三里格 (leagues) 的小島。她可與我們美麗的城市相媲美。她的規模與里昂 (Lyon) 和魯昂 (Rouen) 相當。她的城牆堅固,防禦設施齊全,城堡儲備充裕,建築物美觀,尤其是教堂,不僅規模宏大,而且裝飾精美。[頁20]

這個非常簡短的概述,祇是真誠記錄耶穌會東方教區創建者沙勿略神父 (St. Francis Xavier,1505-1552) 的篇章的序幕。正像基督教敍述中經常見到的誇大描寫一樣,羅歷山也將果阿描寫為一個奇特的地方:

偉大的印度使徒沙勿略在這裡開始了她的精神征服,走遍了所有這些基督的王國和聖徒的天堂。據報告,她親手為至少三四十萬人施洗。在他的一封信中我們讀到:有一年他曾給一萬人洗禮。在十年間,他奔走於三百個王國,傳播基督教義。[頁21]

在果阿逗留了兩年半之後,羅歷山經由柯欽和錫蘭前往麻六甲,經歷了又一次海上危險,靠不斷的祈禱和一次驚人的奇跡戰勝了困難。穿越了由葡萄牙水手所標記的羅沙多角 (Rachado) 之後,船隻在一個河口沙洲擱淺,動彈不得:

我們已經沒有希望靠人力來擺脫困境了,領航員也絕望了。我給他和所有水手鼓氣,告訴他們上帝是會幫助我們的。我要求他們全都去祈禱,他們都虔誠地照辦了。幸好我在我的聖物盒中存着一根聖母的頭髮,我凝視着它,用一根長繩捆住它,把它拋入大海。一個令人驚訝的奇跡出現了:我們剛說完 “a Pater and Ave Maria”,長時間靜止不動的船,在完全沒有人力作用的情況下,迅速地離開了沙灘,駛入大海。每個人都又驚又喜地喊出了聲。我們互相親吻,為我們剛剛受到的恩寵而欣喜若狂。我們的祈禱變成了對我們尊敬的解救者海神 (the great Queen of the Sea) 熱誠微笑的感恩祈禱。[頁43-44]

船隻安全抵達了麻六甲。羅歷山在此逗留了九個月,簡要描述了這座城市,儘管在1653年《旅行記》首版時他已經知道,這個葡萄牙飛地自1641年起就已經處於荷蘭人的控制之下了:

麻六甲是座位於陸地上的城市,面對着蘇門答拉 (island of Sumatra),擁有東印度最好的港口之一,終年都可以入泊。有些東西在果阿、蘇拉特、柯欽以及我所知道的東印度其它港口是找不到的。在那些港口,由於持續四個月的海風,自6月初至9月底之間無人可以進入那些港口,而且海浪帶着泥沙進入港口,將它門完全關閉,直到10月份風從反方向吹來,將泥沙沖進大海,港口再次開放。這些不便之處,在麻六甲港口是不存在的,因為它總是方便於商船的到來,貿易量非常之大。我們曾經把這個島稱為“黃金半島”(Aurea Chersonesus or‘Golden Peninsula’)。這裡有中國的絲綢、製造品,各種食品雜貨以及東方的其它財富。百年前葡萄牙人征服了這個城市,多次戰勝亞齊王 (king of the Achenese) 的海路和陸路進攻,然後和平地擁有它,直到被荷蘭人淒慘地逐出。[頁45]

儘管法國與荷蘭在這個時期組成了反對西班牙國王 (1640年前也是葡萄牙的統治者) 的政治、軍事同盟,羅歷山並沒有掩飾其對荷蘭“異教徒”深深的敵視。當他在麻六甲接到荷蘭人於1622年在澳門被擊敗的報告時,感到無比興奮:“這個好消息使整個印度興奮不已,我們堆起歡慶的篝火,舉行喪禮,對這件大好事表示感謝。”接下來,在荷蘭人的威脅下,羅歷山由麻六甲前往澳門,1623年因聖安東尼 (St. Anthony) 的解救而躲過了荷蘭船的威脅:

最後,在等待了九個月之後,卡爾丁神父 (Father António Cardim) 和我登上了一艘前往澳門的商船,踏上了前往中國的航程。旅行僅持續了一個月,其間我們躲過了被荷蘭人捕獲的巨大危險。我們在占卑 (Ciampia) 海岸碰上了強力追趕我們的四艘荷蘭船。我們已經無路可逃,但是夜幕幸運地降臨,給了我們時間得以後退,進到了我們剛走過的一個小島的港口。這次我們非常成功,因為荷蘭人斷定我們是要前往中國,就沿着那條航線追趕我們,但沒有找到我們。我們將這次成功歸因於帕多瓦 (Padua) 的聖安東尼的善意解救,他常常在我們處於危險之時使我們得以擺脫困境。[頁53-54]

1623年5月20日順利到達澳門,在華南地區和越南進行了二十多年的宗教使命後,文本以一系列鮮活的神奇故事記述了有利於天主教信仰的解救,與1645-1649年間返回羅馬的旅程中所經地區天主教遭受圍困、攻擊和忽視的經歷形成了鮮明對照。這個截然不同的歸程,見證了近代世界的政治和商業變革:荷蘭人在東南亞(以及數十年間在巴西)的勢力實現了強有力的擴張,而葡萄牙則日趨衰落;英國人在亞洲主要是印度的進攻性商業咄咄逼人,其東印度公司早在1615年就在那裡牢固地建立起來了;奧斯曼帝國 (Ottoman Empire) 相繼征服埃里溫 (Yerevan,1635) 和巴格達 (Baghdad,1639),擴大了其在北非的影響力及其與威尼斯 (Venice) 的聯盟,增強了在東地中海 (Eastern Mediterranean)、黑海 (Black Sea)、紅海(Red Sea) 和波斯灣 (Persian Gulf) 的貿易活動,成為一個強有力的國際貿易的競爭對手。與此同時,羅歷山離開了幾乎完全被滿清統治的中華帝國和統一起來的日本。這些變化令葡萄牙的東方海上帝國無力應對,因而永遠地喪失了可以控制南中國、東南亞與印度洋貿易的最重要的據點。這位耶穌會士目睹了葡萄牙的衰落,——這是在他返程開始時幾個有關麻六甲戰略的學術爭論的話題之一:

經過二十五天的海上航行,我們於1646年1月14日安全抵達麻六甲。我必須承認,當我進入這座城市時,我流下了眼淚。這天正是荷蘭人為他們奪取這座城市而大肆進行週年慶賀的日子,時間僅僅過去了六年(實際祇有五年)。有人告訴我們,當荷蘭人前來攻城時,城內祇有二十五個葡萄牙人,他們進行了長期抵抗,但正像他們所看到的那樣,他們沒有得到任何來自果阿的援助,被迫將這座美麗的城市丟給了來攻者。入侵者猛烈攻擊,大肆屠殺,被殺者中就有很多優秀的天主教徒,他們為了保衛祖國而光榮獻身於此。對我們而言,這樣的慶祝活動就是悲傷,當我走遍這些街道時我看到,所有真誠的宗教信條都被廢棄了。我坦承,當我目睹了與我二十三年前在這座美麗城市所經歷的截然不同的極端變化時,我的內心極度悲傷,那時,我在我們建於一座很舒適的山丘上的會院 (college) 裡住了九個月。哎呀!我們在這裡修建的教堂專奉於光榮的聖母(Mother of God),偉大的沙勿略經常在這裡佈教,創造了許多奇跡,對異教徒產生了宣傳作用,使他們放棄了對聖母瑪麗亞 (Blessed Virgin) 和聖徒 (the Saints) 的褻瀆。[頁341-342]

接下來,羅歷山去了巴達維亞(Batavia)、萬丹 (Banten) 和望加錫 (Makassar),又回到了萬丹。他看到了東印度公司東方貿易的繁忙,便乘坐該公司在蘇拉特的一艘船,在公司商站得到了四個多月的庇護。也正是這艘英國商船,將羅歷山帶去了波斯灣,此時該公司正試圖在那裡建立一個新的商業聯盟。經歷了“一年差一天”的陸路旅行後,羅歷山首次遇見了處於顛峰期的波斯薩法維王朝 (Persian Safavid dynasty) 的強盛。當時,它可以控制近代伊朗 (Iran) 和伊拉克 (Iraq) 的大部分,阿塞拜疆 (Azerbaijan) 和亞美尼亞 (Armenia) 的大片領土,以及格魯吉亞 (Georgia)、阿富汗 (Afghanistan)、塔吉克斯坦 (Tajikistan) 和土庫曼斯坦 (Turkmenistan) 的部分地區。這位耶穌會士對英國在波斯灣主要港口日益增長的貿易活動和波斯帝國的宗教寬容十分驚訝,進而認為這個帝國可以成為天主教傳教團的重要領域。當他在四十天穿越了奧斯曼帝國時獲得了更大驚喜:“我用四十天時間走遍了土耳其人的領土,他們常常要求我去為他們生病的小孩向上帝祈禱,這正是我樂意去做的。有一次,看到一個小姑娘正奄奄一息,我以用溫水替她洗身的藉口給他施了洗禮,秘密地說出聖餐詞。她還是一個小孩就死了,我為通過聖餐禮而打開了天堂之門 (door of heaven) 而感到了安慰。”最後,這位耶穌會士來到了士麥那 (Smyrna),在此遇見了幾位令人驚訝的法國佈道師(他們在奧斯曼的這個港口有一個會院),與他們共同慶祝復活節 (Easter)。儘管薩法維王朝和奧斯曼帝國奉行宗教寬容,他還是返回了羅馬,並去了洛雷托的聖母教堂 (church of Our Lady of Loretto)。這位耶穌會士用下面這句習慣性的話結束了他的評論:

三年半的旅行,遭遇了如此之多的海上和陸上的威脅:風暴,船難,監禁,荒漠,野蠻人,偶像信徒和異教徒,以及如此之多的土耳其人,但總是處在上帝的保護之下;在經歷了這一切後我發現,我更加堅強了,再次做好準備去從事我三十一年前離開羅馬前往印度時所要完成的工作。[頁434-435]

對中國的描述

羅歷山的中國描述,是其《旅行記》的一個重要組成部分,包括連續的四章:“對中央王國的若干專論”(第十一章,頁55-57)、“中國的財富”(第十二章,頁58-60)、“茶葉在中國的普遍使用”(第十三章,頁61-65)、“中國的宗教與風俗”(第十四章,頁66-70)。這些章節通過一條簡明而權威的論點聯繫在一起:這位耶穌會士要求對中國有一種基於“十二年在華”[頁55] 經歷的真實的認識。然而,文本的敍述則相當一般化,仍然遵循了17世紀耶穌會士對中央帝國的習慣性的正面評價。關於中國的專論以一個全景式的思考開始,儘管對於中國的偉大也展現了若干“精神上的”批評:

她被劃分為五個省,說真的,每個省都是一個很大的王國 (kingdom);同時,國家的龐大和物產的豐富,又讓他們變得妄自尊大,深信地球上惟有中國最好;當他們看到我們的世界地圖時,他們驚訝了:在圖上,與世界的其餘部分相比,他們的王國顯得如此渺小。他們對世界的表述與我們很不相同:在他們的地圖上,他們把世界描繪成一個四方形,把中國置於中間 [稱為“中國”(Chon-Coc),意思是“中央王國”(middle kingdom)],把海洋畫在下方,並在這裡畫上幾個小島:一個是歐洲,一個是非洲,另一個是日本。我們所做的就是向他們展示,他們在這方面的知識遠比我們少得多。 [頁55-56]

正像17世紀流行的備忘錄那樣,在這個導言性的評論之後,接着是對中國人口規模的一個令人驚訝的、多於實際數量的質的評估:

這個國家的人口如此眾多,如果我說,這裡的人口兩倍於整個歐洲的人口,恐怕也不為過;那些到過該國內部的人說,主要城市的情況簡直難以置信,這些城市包括北京、南京和杭州等,他們說這些城市每個都有四百萬人口。對此我不敢說甚麼,因為我未曾進入該國的內地;但我看見了廣州,它是中國第四大城市,城市廣大,人口無以計數,城區很寬,可街道總是擠滿了人群。最令我驚訝的是,河流和陸地同樣可以供人居住。廣州城內有一條河流,兩個里格寬;我看到城裡擠滿了商船,桅杆林立,就像一片茂密的森林,我想這裡可能有二萬多條船,為水上的船居人家運送日用必需品。[頁56-57]

羅歷山在本章結尾部分估計中國當時有二億五千萬人口(250million),並猜測每天至少有五百萬生靈“陷入地獄,而我們卻還袖手旁觀,這是基督所遭受的恥辱”。[頁57]

接下來關於中國財富的一章,同樣以一個更為全景式的綜述為開端。“這個國家的財富難以計數:這裡有幾座金礦,有大量的精美絲綢,還有數量巨大的麝香,土壤肥沃無比,盛產生活和照明所需的一切東西。”[頁58] 更加有趣的是這位耶穌會士對中國人的情感的描述,即強調了稻米在食物中的主導地位,而非像歐洲人那樣重視麵包。所以,羅歷山較為詳細地描述了中國人燒煮和食用稻米的不同方法,儘管他沒有像歐洲記述那樣提及“異鄉的”筷子:

不要認為他們食稻米如同我們一樣做成湯食用,也並非像我們做麵包一樣製作麵團;他們是將稻米煮熟了食用,是用不太燙的水;當它被煮熟時,它仍然是乾的,顆粒仍然完整,但卻是柔軟的。他們說,一片相當於幾片麵包。我覺得他們的稻米比我們的要好得多;它顆粒不大,也不太重。他們之間表示午飯或晚飯的辭彙,就意味着吃米飯。[頁59]

文本繼續陳述中國人的飲料,對此這位耶穌會士在本章中僅提到了水:“他們日常的飲品全部都是純淨的水,但卻是熱的,是用煮米飯的鍋來煮沸的;當我們告訴他們我們祇喝淡水時,他們笑話我們,認為這樣會引起許多他們從未知其名的疾病。我不知道他們的說法是對還是錯,但我承認,在我三十年間從中國到土耳其和交趾支那所經歷的任何一個國家,我從未聽說過滴劑、結石或尿砂。關於瘟疫或者說大眾疾病,這裡沒有篇幅加以敍述,但是,更為有趣的是,在那期間我從未聽到過突然死亡,但我更願意將此歸因於高品質的空氣和他們所食的優質的肉,這很有利益於人的健康。”[頁59-60]

下一章是中國部分最大的一章,內容完全是關於茶葉的,羅歷山擴展了關於中國人的健康的思考,增加了茶葉的奇特功效:

在我看來,促使這個民族健康長壽的東西之一就是茶葉。它的使用在東方非常普遍。我們在法國就從荷蘭人那裡開始瞭解茶葉。他們把茶葉從中國運來,以每磅三十法朗的價格在巴黎出售,而他們在那個國家購買這種東西的價格僅為八至十法朗。然而在我通常看來,這不過是一種很古老的慣用伎倆:法國人允許外國利用東印度的貿易致富,如果我們有勇氣像我們的鄰居那樣經營它的話,我們可以在這裡得到世界上最好的財富,因為我們比他們更有能力獲得成功。[頁61]

在簡單解釋了茶葉的生產收集和加工茶葉的方式後,羅歷山回到了茶葉的健身效果上,強調了這種飲料的優點。首先是醫治頭痛和消除睡眠的功效,這常常有助於我們的這位耶穌會士在其最困倦時保持宗教常規:

茶葉的好處主要有三:一是防治頭痛;每當我的週期性偏頭痛病發作時,飲了茶就感覺輕鬆許多,就像一隻手把頭痛病從頭上驅走了。由於茶葉的主要力量是殺滅導致頭痛和令我們不安的粗糙的吸入劑 (coarse vapors),如果我們在飯後飲茶,它常常會阻止睡眠,雖然茶葉也能讓有些人入睡,因為它祇驅散了渣狀的吸入劑 (dross vapors),使這些人得以入睡。就我而言,我的經驗足夠多了。每當我必須整夜聽我的基督徒的懺悔時(這種情況經常出現),就必須在有睡意的時候飲茶,從而可以整夜不睡,次日照常精神飽滿,好像昨晚經歷了正常睡眠似的。我可以在一個星期內這樣做而沒有問題。我曾試圖持續六個連續的夜間,但在第六晚時,我完全筋疲力盡了。[頁63-64]

這些益於健康的優點通過第二點治療功效而得到加強:“茶葉不僅對頭腦有好處,它還有減輕食慾和助益消化的奇妙功效;所以,這裡的人們通常在飯後飲茶,但如果我們要去睡覺的話,我們常常不用它。”[頁64] 茶葉的第三個好處甚至更具有預防性,因為,按照羅歷山的記述,這種飲料“有助於清洗腎,預防痛風 (gout) 和尿石(gravel),而這或許就是這些國家並不存在那些疾病的真正原因”。[頁65]

頗為有趣的是,關於中國茶葉的這一章,也是這位耶穌會士直接向其法國讀者演說的惟一部分,其目標顯然對準了精英、貴族和商業集團。他能夠系統地與他們會面,並使他們對其三十年在東方的故事產生深刻印象:

我得以展開了我關於中國茶葉的演講,因為,自從我回到法蘭西,我榮幸地拜訪了一些有地位的人和功勳卓著者,他們的生命和健康對法蘭西而言是絕對不可缺少的。他們友好地邀請我講述我三十年的經歷以及我從這種重要醫療 (this great remedy) 中所得到的收穫。[頁65]

關於中國的最後一章,從這些正面性的思考開始,放縱了一種批判的語氣,對中國的宗教行為進行了含有敵意的概括。羅歷山並不接受中國宗教的Alterity,表示了一種對迷信的輕蔑。它被分為三點公開聲明:“第一是國王和貴族的迷信,他們崇拜帶有星星的物質天國 (material heaven with stars)。[⋯⋯]第二種是偶像崇拜者的迷信,他們特別崇拜曾經是他們的國王的神化人物(gods)。[⋯⋯]第三是巫術宗派,他們人數眾多,且非常邪惡,是一夥在所有那些王國向我們發起殘酷戰爭的人。”[頁66-67] 儘管有這種三位一體性,這位耶穌會士還是對“假上帝”(‘fakeGod’)用了一些筆墨。他是一個名叫孔子的人,是他給中國人制定了“他們的法律,並創造了文字”:

難以相信他們對他是多麼的崇敬;我們幾乎不能說服那些皈依的基督徒不要在他的像前下跪,在他們的家裡幾乎都掛着他的像。那些人散佈謠言說,耶穌會士允許他們的新入教者奉行這種偶像崇拜。允許我告訴他們,他們被深深地誤導了。[頁67]

在提及羅歷山在澳門經歷的著名的中國禮儀之爭時,文本誇大了基督教信仰在中國迅速傳播的樂觀形勢:“基督宗教在中國已經開始獲得立足點,而我希望很快就能夠驅逐所有的假宗教(false religions)”[頁67],也就是說,通過對南明王朝的支持,抵制滿清王朝的改朝換代。這位耶穌會士詳細記述了1643年後的事情:

噠噠人驅逐了暴君之後自己也變成了暴君,並且發現,中國遠比他們自己的國家好得多,因此他們奪取了她的十五個省中的十四個,成為了她的主人。那些更有勇氣的中國人,任命了與末代王朝同姓的一個國王,並且依靠一位勇敢的名叫 Achille 的將軍、一位虔誠的基督徒的英勇抵抗,收復了七八個省。這位國王成為了基督宗教的同情者,在 Achille的勸說下,允許她的母親、他的妻子和幼子接受洗禮。最近,我得到消息說,國王自己也要求洗禮,這使我感到有希望很快使整個中國都信仰耶穌基督 (Jesus Christ),驅逐一切迄今為止備受尊崇的惡魔。[頁69]

這一章的標題雖然是“中國人的宗教與習俗”,但是,對於由千年中華文明所建立起來的豐富的文化和傳統,作者分兩個主題進行了概述,並以一種毫不掩飾的歐洲中心論做了評價。第一個主題是概述了著名的科舉制度 (imperial examination system):

眾人皆知,帝國的博士考試具有宏大的儀式,然而,說真的,我發現,與歐洲學者所擁有的知識相比,他們的科學是混亂的;他們幾乎將畢生的時光用於讀書,卻並不瞭解他們需要瞭解的任何事情,因為他們有八萬個字,也就是說,由於字太多,沒有一個人能夠全部認識它們。我們的神父們用盡四年的精力學習漢語,等於學習整個神學所需的時間。我不知道那些滿腹歐洲科學的人是否會認同這一點,但歸化心靈的願望會發現,這是非常悅耳的。[頁69-70]

最後,作為這一章的結尾,第二個主題記述了中國人的民俗和他的旅行記憶,特別是中國人的髮式和女性纏腳的習慣做法:

所有中國人都留着長長的頭髮,並且像婦女那樣把頭髮盤起來;他們對頭髮照料得如此細心,以至寧可掉頭也不願斷髮。的確,婦女們從不出門,她們的腳被纏得太小,以至不攙扶就不能走路。我返回歐洲之時,帶回了幾隻她們的鞋子,因為太小,我祇能放進兩個手指。[頁70]

然而,這些文化習慣中的一些曾對傳教士的策略產生了重要的影響。羅歷山回憶起他抵達廣州時,曾建議採取一種傳教策略,即特別重視他們的信仰,而不是與他們的共同文化行為抗爭,例如世俗中國人的髮型。羅歷山曾直接批評一些傳教士的強硬態度,他解釋說:

而且,當他們返回時,他們迫使天主教徒放棄其祖國的風俗習慣。這完全出乎我的想像,因為那些普通民眾會感到極度的不滿。我不明白,他們為何要求那些人去做我們的上帝

所沒有要求做的事情。那種做法使得他們否定了聖教的洗禮 (baptism) 和上天 (Heaven)。我知道,在中國,強迫新的天主教徒削去長髮的那些人遭到強烈反對。如果信徒們可以自由自在地遊歷國土,參拜修道院,他們當然可以像婦女一樣留長頭髮。我曾對他們說,福音要求他們摒棄內心的罪惡,而非他們頭上的髮辮。[頁117]

從關於中國的這四章可以看到,羅歷山的《旅行記》是個集成體,幾個旅行過程相互交叉,包括遊記文學風格和一般性話題。事實上,這些章節與歐洲精英們所樂道的想像非常接近,從關於茶葉的介紹到髮型和小腳婦女的描述,都是遊記文學中鮮明的鏡子。

對澳門的描繪

雖然羅歷山在澳門生活了十二年多(其中十年為連續居住,另外兩年多是在其五年越南宗教使命期間來澳門居住),這個珠江三角洲的海外飛地,在其《旅行記》中僅佔用了惟一的一章,即〈我在葡人所據的中國城市澳門的一年停居〉。所以,雖然其中也保留了其更長停居期間的幾個插曲,這一章的主題就是這位耶穌會士1623年抵達澳門。與此同時,羅歷山呈現了關於中國的四章,作為澳門(和東京以及較小程度上交趾支那)的中國面貌的文化背景,顯現了一系列社會和文化行為的形似性(從茶葉消費到婦女行為,或者對造物主和祖先的共同崇拜),建立起了對天主教皈依的巨大的文明障礙。正像人們所希望的那樣,這唯一的一章也是以對澳門的全景式描述為開端的。他解釋說:

澳門是中國的一個城市和港口,葡萄牙人在中國國王的允許之下建造並加以設防,他們每年向中國國王交納二萬二千埃居的賦稅。這一許可是在百年以前給予的。她的主要建立者之一是勇敢的佩德羅.威略 (Pedro Velho),他為自己贏得了上帝之愛,因為沙勿略曾承諾在其逝世之日將會出現。澳門是一片近海的條狀地,一些海盜在這裡被驅逐,一些逃到了距海最近的廣東省。[頁71]

倘若我們停下來思考一下文本的摘錄,兩個概念很重要。首先,在羅歷山初到澳門的1620年代,對最初於1553-1557年間定居澳門的開創者們仍然記憶猶新,他們當中的大部分,諸如佩德羅.威略 (21),是沙勿略1552年在上川島病逝的見證者,儘管他們既沒有幫助他,也沒有出席在一個有數百名葡萄牙私商的島上為他舉行的葬禮。第二,羅歷山承認了一個存在已久的說法,即葡萄牙人入居澳門,是中國人對他們在抗擊海盜方面所提供的關鍵性幫助所給予的獎賞。他是這樣解釋的:

中國人想要消滅海盜,便召集葡萄牙人提供幫助,並且說,倘若他們能夠戰勝其邪惡的鄰居,就允許他們佔用那塊地方。葡萄牙人一心想在中國有一個立足點,便出兵抗擊這幫盜賊,輕易地將他們逐出,並開始按照中國人的許可建設馬交 (Macao),但並沒有修建防禦設施,因為在雙方訂立的合約 (the treaty they had done) 中,這是明確禁止的。後來,荷蘭人前來攻打澳門,企圖驅逐葡萄牙人。如果不是上帝保護葡萄牙人的話,他們會輕易地得逞。炮彈聲引起了荷蘭人的恐慌,他們匆忙撤回海上。葡萄牙人追擊他們,將他們擊潰。葡萄牙人利用此機會在給予他們的地方修建防禦工事,並且說,如果他們不被允許擁有可以抵擋敵人的條件的話,他們就不能在這裡久住。他們獲得了許可,建成了一個堅固的據點,安裝了二百門大炮,從此安居於此。[頁72]

馬交這個中國人給的禮物變成了跨洲貿易的唯一城鎮,這位耶穌會士們對此也頗有讚譽,儘管他在其1641-1645年最後停留澳門期間見證了這塊飛地的貿易衰退:

城市並不大,但很美麗;她按照歐洲的方式建設,遠比中國的城市好得多,那裡的房屋都祇有一層。澳門的貿易量很大,葡萄牙人短時間暴富。但自從日本的大迫害發生以及與佔據菲律賓的西班牙人決裂以來,他們的財源日益枯竭,因為正是同這兩個島嶼的貿易提供了他們日食所需的一切東西。[頁72-73]

這些就是羅歷山想要給予他的讀者 —— 主要是法國的貴族、高級職員和商業集團 —— 的17世紀初期澳門的社會、她的經濟以及獨特的城市化的全部內容。接下來,文本轉向了對耶穌會聖保祿學院的讚美和對其令人驚歎的教堂的羡慕。這座教堂專門獻給聖母 (church dedicated to the Mother of God),在羅歷山於1623年抵達澳門時,已經建設完成並開始運作:

我們的修會擁有一個非常大的學院;它可以同歐洲最好的大學媲美,至少它的教堂,是我在意大利所見到的除了羅馬的聖彼得教堂 (St.Peter) 外最好的教堂。人們在這裡學習在我們的各主要學術機構 (major academies) 所教授的全部科學。這裡是培養在東方從事福音傳播偉大工作者的場所;從這裡走出了許多殉教者,給我們的省帶來了榮耀;我稱它是聖神的 (blessed),因為僅在日本就擁有七位光榮的耶穌基督聖名的信仰者,他們用自己的鮮血保證了他們曾經承諾的對他們可愛的主的忠誠。[頁73]

這是這位耶穌會自願就澳門所寫的一章,其中簡要地描述了這個葡萄牙的飛地,強調了耶穌會聖保祿學院在中國、日本及東南亞各傳教區的的關鍵作用。在第十二章,《旅行記》再次傳向澳門,不過更大程度上是自傳性記錄;“我返回中國,並在此停留了十年”。文本憶述了這位耶穌會士在東京進行了兩年兩個月的傳教活動之後於1630年回到了這個葡萄牙的飛地。在接下來的十年,羅歷山在澳門履行其宗教義務,他在遊記文本中追憶了他在澳門和廣東地區某些傳教區歸化中國人所遇到的困難,將不成功歸結為兩個主要原因:

我開始全身心投入到歸化中國人的努力中去,但說真的,重現我在東京所經歷的光榮並不容易。我想,原因首先在於我,因為我雖然能很好地理解漢語,但我的漢語講得不夠流利,所以我必須借助於一個通事 (interpreter) 來傳教,這常常不足以使一個人下定決心改變其宗教信仰與生活方式。另一個原因很可能是中國人的傲氣 (pride),他們相信他們是地球上的頭等民族。當他們要反對甚麽事時,我看到他們來聽佈教;但當他們被說服時,我就不再看到他們了。[頁137-138]

儘管有這些障礙, 在澳門的耶穌會上長將“基督徒之父”(Father of the Christians) 的重要位置委託給他,或曰負責新入教者的佈道師(priest)。這個名稱在當時備受當地宗教修會、特別是控制市政廳(議事會)的商業資產階級 (trade bourgeoisie) 的批評。他們把這個頭銜視為對這個葡萄牙飛地的適應體制 (the accommodation system) 的危險干預和持續困惑,這個體系是他們靠協商、送禮、賄賂以及同當地和地區的中國官員分享貿易利潤的方式建立起來的。

我從在澳門賦予我的職責中獲得了一種特別大的慰藉,我全身心地履行了這一職責。它被稱為“基督徒之父”,即負責新皈依的中國人,指導、管理和教授他們作為基督徒所必須做的一切事情。這使得我白天非常忙碌,以至我祇能在夜間做一些研究,準備我在學院所教授的神學課程。我每天都在忙碌於我的中國基督徒或者準備給他們施洗的異教徒。[頁138-139]

羅歷山激動地憶述了他的佈道職責,向他的讀者展示了一個極端的歸化案例,並將其描述為耶穌會東方傳教區建立的精神源泉:

我為我遇到了一位一百五十歲的老者而感到極大的安慰;他曾在日本由偉大的印度使徒 (the great apostle of India) 沙勿略親手付洗。我必須承認他是個好人,並同他長時間交談。我很高興從他的談話和他的美德中學到了沙勿略歸化他時所給予的指導和為了使他最初下決心所採取的令人敬佩的方法。[頁139]

雖然這一章用一個簡單的宣稱 (我保留了一些我停居十年間所發生的事情)而漸漸結束 [頁139-140],但有些沒有寫出來的與羅歷山在澳期間有關的插曲,必須被記述。事實上,在其1630-1640年長期居留澳門期間,這位法國佈道師見證了耶穌會士內部、尤其是聖保祿學院教師之間的深刻分歧,這種分歧根源於從前,在1639年反對中日傳教區視察員 (Visitor of China and Japan) 李瑪諾 (Manuel Dias, 1560-1639) 時變得突出起來。李瑪諾對這些爭論有令人印象深刻的記載;他是聖保祿學院的第二任院長(1597-1601),被指控太過強硬,不能與他的兄弟們協商。再者,他是耶穌會華南各住院(韶州、南昌、南京)最嚴厲的上長(1603-1609),對利瑪竇時期形成且日益發展的“適應傳教策略” (accommodation) 提出嚴重懷疑,預示了後來的中國禮儀之爭 (Chinese Rites debate)。1611年,李瑪諾神父再次出任聖保祿學院院長時,便捲入了與意大利籍的視察員

巴範濟 (Francesco Pasio, 1554-1612) 的衝突,耶穌會士分裂為葡萄牙籍和意大利籍對立的兩派。李瑪諾指控巴範濟密謀反對他,以期控制日本傳教區,在那裡,他們被控捲入了利潤巨大的商業貿易。1622-1629年間,李瑪諾前往視察中國各傳教區,當他返回澳門時,已是又老又聾,但他仍在1632年出人意料地被任命為中國和日本傳教區視察員 (Visitor of China and Japan) 的最高職位。雖然他拒絕了,但他注定要在1635年的一場戲劇性的災難中結束他的日子。1639年10月,由省長加斯帕爾.路易士 (the Provincial Gaspar Luís,1586-c.1650)、羅歷山、盧安東 (Giovanni Antonio Rubbino, 1578-1643) 和另一位兄弟曼努埃爾·菲格雷多 (Manuel Figueiredo, 1622-c.1655) 領導的小集團,決定罷免李瑪諾視察員的職位。他們關閉了他的單人房間,毀壞了他辦公室的傢俱,並以這位老耶穌會士偷竊信件為由檢查了他的私人文件。(22) 遭受攻擊、指控和誹謗的李瑪諾,一個半月之後便去世了,從而觸發了耶穌會士與基督城的普遍動盪。由羅歷山支持的這個宗派被控對這位老正統派耶穌會士的死亡負責,六年之後,曾德昭 (Álvaro Semedo) 作為“一種嚴重的、公開的醜聞”披露了這一事件:“一件令外部人士和住院內部人士都深感遺憾的事。”(23) 這個故事的其餘部分則非常著名:這位法國耶穌會士很快被派往越南傳教區;在其幾次返回澳門期間,他沒有接到任何宗教的或佈道的任務,而在1645年他被勸說返回歐洲,在那裡開始了反對葡萄牙東方保教權 (Portuguese Patronage rights in the East) 的戰鬥。一般而言,這幾類有爭議的事件被護教的耶穌會士歷史編纂家迴避了;他們仍然在接受學術上的正當性,詳述17世紀耶穌會日本教區、主要是中國傳教區在無可爭議的英雄如利瑪竇等人領導下所作的巨大的相互協調的努力。這種論說與歷史證據相差甚遠,儘管各種角色 —— 一如羅歷山 ——都斷言,他們一直在運用沙勿略最初的策略作為他們的分歧以及爭執行動的根源的理由。

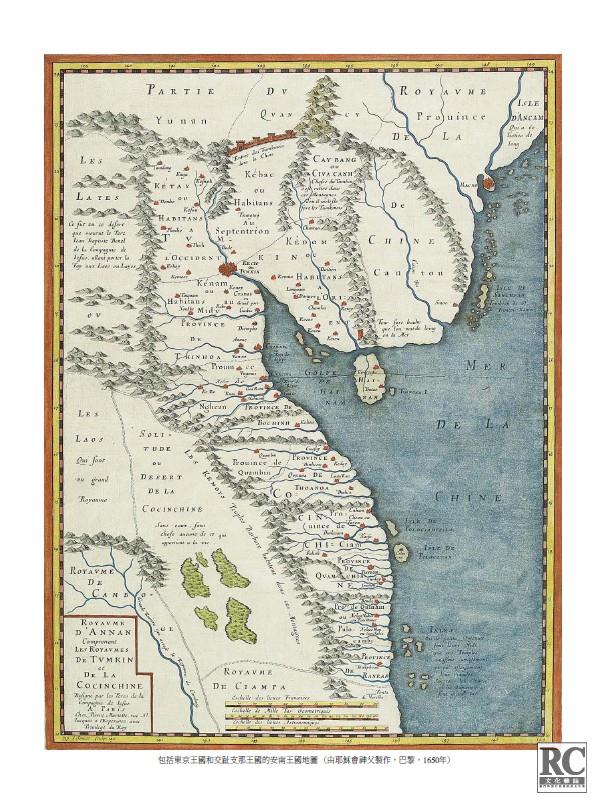

安南與澳門地圖

透過這位耶穌會士的一份〈安南地圖〉,羅歷山的著作對17世紀珍貴的澳門歷史地圖編纂也做出了一份有趣的貢獻。他剛到羅馬不久,就於1650年印刷了他的關於耶穌會東京傳教區的《報告》,向他的讀者提供了一幅原始地圖 ——〈包含東京和交趾支那兩個王國的安南地圖〉(Map of Annan with the kingdoms of Tonkin and Cochinchina)。一般而言,安南是指越南的中部地區,意思是“平靜的南部”(Pacified South),得名於漢字“安南”,他們主要用它來指稱東京。地圖的總標題“安南”,是興起於南、中、北部的法屬越南殖民地較早的原型;而交趾支那、安南和東京都是印度支那 (Indochina) 的組成部分。

雖然這幅地圖是作為羅歷山的原作呈現出來的,但仔細的研究很快就可以辨認出源自葡萄牙的和中國的地圖。地圖標示為西東方向,這是中國那個時代地圖繪製的普遍做法;關於南部中國、高平王國 (Cao Bang kingdom)、由莫氏 (the Mac Lords) 控制的東京北部以及將東京與雲南、廣西 (當時主要由南明控制)分割開來的大牆 (large wall) 的大部分資訊,都是以中國政區圖為基礎的。(24) 地圖資訊的其餘部分,主要來自葡萄牙同時代的地圖,包括無數商人和水手的海圖,這些圖因為曾被廣泛使用並被新的航海和貿易資訊所取代而未能留存下來。(25)

概括地來看,羅歷山的地圖把東京繪得比交趾支那還大(四倍於交趾支那並且與法國一樣大[頁99],並且用直線仔細描繪了它的想像的邊界線:東京集中於河內 (Hanoi) 邊界,老撾 (Laos) 在西邊,中國和高平 (Cao Bang) 在北邊,而在 Tujen Quang 和 Vai Bai 之間由 Bau Lords 控制的飛地沒有出現在圖上。交趾支那以順化 (Hue) 為首都,基本被描繪成一個沿海王國,從北部的 Cua Thay 延伸至南部的 Ponta Varela,西邊以老撾和柬埔寨為鄰,南部以占婆 (Champa) 為鄰。該圖繪製了東京灣 (Tonkin gulf),海南和廣東南部的位置很不精確,但對東京和交趾支那兩個王國的主

1650年前後的越南選自Revista de Cultura, International Edition, 44, p. 144.

要海港和貿易島嶼的定位則非常準確。事實上,東京描繪出兩個主要港口:高平 (Cua Bang / Cura Bang) 和黃梅 (Vang Mai / Hoang Mai);而交趾支那在圖上則繪製了一系列貿易島嶼和港口:大清島 (Pulo Ciampello / Cu Iao Dai Chiem)、惹島 (Pulocata Color/Cu Lao Re)、Pulo Cambi / Cu Lao Xanh,以及從南到北的港口:Cua Sam / Cua Thay、丁庫 (Dinh Cou /Dinh Cu)、峴港 (Turan /DA Nang)、海豐港 (Hai Fo /Hoai Pho)、Cura Pai、Da and Voc Nam /Voc Ngot。兩個王國在地名細節上的差別,準確地印證了耶穌會傳教區和葡萄牙人貿易量(主要是經由澳門)上的差別。在這些沿海地名之外,兩個王國的內地則沒有被繪製,而是採用了繪圖習慣上的隱藏策略:一個標示“Solitudo”的大沙漠和一幅風向圖 (wind-rose) 一起,佔據了交趾支那西部的大部;還有一個被稱為“Rumoi”的巨大山系,從交趾支那北部延伸至東京北部,構成了平行流向大海的河流的源頭。這是羅歷山〈安南地圖〉上最明顯的地理失誤。

這位耶穌會士沒有忘記在地圖中突出澳門的地位,將其繪在了圖的右下方靠近廣東省的位置,雖然他更強調沙勿略在上川島的葬地在緯度上更靠近葡萄牙的飛地,誠為耶穌會士對這幅地圖繪製最初的貢獻。雖然眾所周知,沙勿略的遺體於1553年從這個華南地區的島嶼運到了麻六甲,後來又運去了果阿的好耶穌教堂,在那裡仍然接受崇拜,並每十年向信眾展示一次,羅歷山的地圖強調了最初的墓穴作為由澳門前往不同傳教區的耶穌會傳教士朝覲地的重要性,因此,也就自然地強調沙勿略作為耶穌會佈教努力的主要的精神源泉。儘管他曾長期居留澳門,這個葡萄牙飛地在圖中的位置卻並不準確,葡萄牙人的居留地並沒有作為一個知名的半島(它曾經是並且仍然是個半島)而出現在地圖上。

所幸的是,返歐之後在法國旅居期間,為了動員力量支持他自1653年以後在越南的傳教區,羅歷山決定準備一幅新的西式的越南地圖。兩年後,這幅新地圖以兩種版本印刷:一是黑白版,一是漂亮的彩色註釋版。該圖由著名雕刻家和幾幅世界地圖及多個國家和地區(包括中國)地圖的繪製者讓.普呂賽納.佐墨 (Jean Pruthenus Somer) 繪製,由羅歷山《旅行記》的出版商讓-賈布里埃.克拉姆瓦希 (Jean and Gabriel Cramoisy) 印刷。這幅地圖當時是作為自繪地圖而流傳的,可能是羅歷山作為珍貴禮物在各次聚會時散發的。

這幅由耶穌會神父們繪製的〈包含東京交趾支那王國的安南王國地圖〉,直接修訂了前述羅歷山的地圖。該圖為南北方向,採用同樣的地名,但按照平行河流的佈局將交趾支那更加清楚地劃分為幾個不同的省份,但地圖對東京灣的描繪仍然較為貧乏[標為“海南灣”(Gulf of Hainan)],僅在東京與老撾之間的山區增加一個圖例說明:“耶穌會神父讓.巴蒂斯特.博內爾 (Father Jean Baptiste Bonel) 在前往老撾佈教時正是在這個荒漠逝世”。由於這位法國耶穌會士逝世於1649-1650年間,而羅歷山可能是在兩三年後得到了這個消息,因此,這個細節表明,這幅地圖的刻印時間約在1653-1654年間。

這幅新圖最重要的修正是對澳門的準確定位和描繪。它準確呈現了澳門半島的位置,描繪了基督城內的一系列虛構的建築物,糾正了這個葡萄牙飛地與珠江三角洲南部島嶼群的地理關係,包括在其位置上標註了沙勿略的安葬地,做出了一個更為適當的圖例說明:“安葬沙勿略之上川島”(Isle de Sanchoan tombeau de St. François Xavier)。

安南新圖彙集了足夠的歷史資訊,使當代的研究者們能夠重建17世紀中期越南的政治地理。(26)十分複雜的政治地圖,劃分東京與交趾支那範圍的馬賽克式領土,儘管農業經濟佔據主導地位,但這兩個沿海王國的航海和商業則更多地與南中國海和通向麻六甲的商業航路相聯繫,而不是東南亞內陸。在這個時期,與暹羅(Siam)、高棉(Khmer) 和緬甸(Burma) 等主要政權一道,還有幾個以種族為基礎的王國參與了領土紛爭,而東南海岸的占婆王國 (Kingdom of Champa) 則在長期持續的領土收縮中崛起,直至1831年被越南皇帝 Minh Mang 所併。所以,羅歷山當年就是在這樣一種經濟、種族和政治分裂的環境下從事他的宣教和旅行的;它們是今日越南的組成部分。

如果說耶穌會士出版的著作仍然是我們研究前殖民時期越南與17世紀天主教在該地區的傳教區最重要的史料之一的話,對於我們的更為具體的研究項目“1623-1900年法國人在澳門的旅行與旅行家”(French Travels and Travelers in Macao,1623-1900) 來說,羅歷山的《旅行記》和地圖,以及他在珠江三角洲這個葡萄牙飛地的生活、傳教活動、宣教職責和爭論,就是一個具有重要價值的起點,從這裡出發,我們可以將過份依賴葡萄牙官方文獻的澳門歷史編纂學加以拓展。

【註】

(1) 大量當代學者和耶穌會士著作的內部批評性研究認為,羅歷山出生於1593年。諸如 Claude Larre, Alexandre de Rhodes (1593-1660); Eduardo Torralba,‘La date de naissance du Père de Rhodes: 15 mars 1591, estelle exacte?’, in Bulletin de la Societé des Etudes Indochinoises, 35 (1960), pp. 683-689; Joseph Dehergne,Répertoire de Jésuites de Chine de 1552 à 1800, pp.215f.; Peter Phan, Mission and Catechesis: Alexandre de Rhodes and Inculturation in Seventeenth-Century Vietnam) New York:Orbis Books, 1998. 然而,現今在網絡上可以閱讀的百科全書,諸如《天主教百科全書》(the Catholic Enciclopedia),則普遍認為 羅歷山生於1591年。參見N. Weber, ‘Alexandre de Rhodes’, in The Catholic Encyclopedia. New York:Robert Appleton Company, 1912.

(2) Alexandre de Rhodes, Voyages et Missions du P. Alexandrede Rhodes de la Compagnie de Jésus., Edited by Auguste Carayon. Paris: Julien, Lanier et Cie. Editeurs.p.17. 鑒於我們使用這個版本作為研究羅歷山的生平、旅行以及他對中國和澳門的描述的傳記和文本,為了避免太多註腳,我們僅用方括號標註頁碼。

(3) 也寫作“Tun Kim”、“Tonquim”、“Tongkin”或“Tongking”。這個王國大體上等於越南最北部、中國雲南省和廣西省的南部、老撾東部和東京灣的西部,在當地,它以“Bac Ky”著稱,意思是“北部地區”(Northern Region)。

(4)在羅歷山的傳教區,交趾支那或多或少接近法國殖民時期越南的南部地區,在前殖民時期被稱為“南圻”(Nam Ky)。交趾支那東北以被耶穌會士和後來的法國人稱為“安南”(Annam) 的越南中部為界,南部以占婆為界,東南部以南中國海為界,西北部以柬埔寨 (Cambodia) 為界。

(5) 皮納 (Francisco de Pina) 於 1585 -1586年間出生於瓜達(Guarda),十九歲加入耶穌會,被派往澳門,在這裡獲得聖保祿學院神學博士學位。1618年前後,他加入交趾支那的傳教團,1625年在峴港 (Da Nang) 溺水身亡。

(6) 葡萄牙人在海豐 (Hai Fo / Hoai Pho) 的貿易可以追溯至1535年,當時,葡萄牙派出的法里亞 (António de Faria) 使團進入越南南部,他很快認識到,“Faifo是另一個適合葡萄牙航運和貿易的港口”。參見Joseph Buttinger, The Smaller Dragon: A Political History of Vietnam. New York: Frederick A.Praeger p.199.

(7) 巴爾迪諾提神父 (Giuliano Baldinòtti),1591年出生於皮斯托亞 (Pistoia),1631年逝世於澳門。1609年他加入耶穌會,1621年動身前往東方傳教區。巴爾迪諾提神父從果阿來到澳門,在此受命研究在東京開辦傳教區的可能性。他跟隨澳門商人,與皮亞尼 (Giulio Piani) 一道,於1625年12月2日自澳門出發,經過長時間航行之後,於1626年3月7日抵達首都河內(Hanoi),成為了第一個進入該地區的天主教傳教士。巴爾迪諾提神父受到了攝政王(the regent Trinh Tráng) 的隆重接待,他要求與葡萄牙商人建立貿易關係。這位耶穌會士搜集了大量關於這個國家的資訊,並在1626年11月12日寫於澳門的一封信中做了報導。這份報告於1629年在羅馬印刷,標題為“Lettere dall’Ethiopia dell’anno 1626 fino al marzo del 1627 e dalla Cina dell’anno 1625 fino al febbraio 1626. Con una breve Relatione del viaggio al Regno di Tunquin, nuovamente scoperto. Mandate al molto Rev. Padre Mutio Vitelleschi, Generale della Compagnia di Giesù”。

(8) 關於羅歷山在越南傳教區利用數學知識和科學理論與方法的研究,參閱 Barbara Widenor Maggs, ‘Science, Mathematics, and Reason: The Missionary Methods of the Jesuit Alexandre de Rhodes in Seventeenth-Century Vietnam’, in Catholic Historical Review, vol. 86 (2000),pp.439-458.

(9) 羅歷山解釋他被驅逐主要有兩個原因:一是天主教信條對一夫多妻制 (polygamy) 和偶像崇拜 (idolatry) 的敵視:“很多婦女看到她們被新基督徒拒絕,開始大吵大鬧,國王被激怒。一直對我們特別仁慈的他開始疏離我們向他宣講的一些教義。他常常被警告說,我們的教條將會傷害整個王國,因為它否定一夫多妻,將國家與人民阻隔,奪走新教徒的國王”[頁126-127]。再者,“新基督徒被指控打碎了一些偶像,有人對國王說,我是一個男巫,我的呼吸是能夠使其人民轉變頭腦的魔法”[頁128]。

(10) Nguyen Thi Ha Thanh, ‘European Trade on the Far East and the Mercantile Relationship with Vietnam from the 16th to 19th Century’. Japanese Institutional Repositoires Online, 2009-03-31, Institute for Cultural Interaction Studies, Kansai University (ICIS), p.358.

(11) Lucien Campeau,. ‘Le voyage du Pére Alexandre de Rhodes en France 1653-1654’, Archivum Historicum Societatis Jesu, XLVIII (1979), pp.65-85.

(12) 對於羅歷山作品 (包括一些信件,但有一些年代和標題上的錯誤) 的完整的傳記性的綜述,參見 Augustin de Backer & Alois de Backer, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus. Liége: Imprimerie de L.Grandmont-Donders, 1853, I, pp.622-623. 在這個著名的傳記集成中的一個小傳,記述羅歷山出生於1591年。

(13) Jacques Roland, Pionniers Portugais de la linguistique Vietnamienne. Bangkok: Orchid Press, 2002.

(14) 譚瑪爾神父 (Gaspar do Amaral) 出生於維澤烏教區(dioceses of Viseu),1608年作為見習修士 (novice) 加入耶穌會,後來分別在布拉格、埃武拉和科英布拉等學院任教 (the Colleges of Braga, Évora and Coimbra)。1623年,他陪同阿比西尼亞的主教 (Patriarch of Abyssinia) 阿豐索·門德斯 (Afonso Mendes) 前往果阿,進而抵達澳門,從澳門被派去交趾支那。他是耶穌會日本中國省會長、澳門聖保祿學院院長,1645年逝世。

(15) 巴波沙 (António Barbosa) 出生於波爾圖主教區 (dioceses of Porto) 的 Arrifana de Sousa 區,1624年在里斯本加入耶穌會,然後前去果阿,又從果阿來到澳門。他曾是教區長譚瑪爾神父的個人助手。

(16) ‘Aliorum etiam ejusdem Societatis Patrum laboribus sum usus praecipue P.Gasparis de Amaral, & P.Antonij Barbosae, qui ambo suum compusuere Dictionarium ille lingua Annamitica incipiens, hic á Lusitana, sed inmatura iterque morte nobis erectus: utriusque ergo laboribus sum usus’ . Alexandre de Rhodes, Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum,II-III. Rome: Propaganda Fide, 1651.

(17) Otto Zwartjes, Portuguese Missionary Grammars in Asia, Africa and Brazil, 1550-1800. Amsterdam: John Benjamins, 2011, pp.290-291.

(18) Alexandre de Rhodes, Des Pater Alexander von Rhodes aus der Gesellschaft Jesu Missionsreisen in China, Tonkin,Cochinchina und anderen asiatischen Reichen. Freiburg im Breisgau: Herder, 1858.

(19) Alexandre de Rhodes, Voyages et missions du Père A. de Rhodes, S.J., en la Chine et autres royaumes de l’Orient,avec son retour en Europe par la Perse et l’Arménie.Nouvelle édition, conforme à la première de 1653,annotée par le Père H. Gourdin, de la même Compagnie,et ornée d’une carte de tous les voyages de l’auteur.Lille: Société de Saint-Augustin, Desclé e, De Brouwer et Cie, 1884.

(20) 利馬 (Francisco de Lima) 是一支四艘船組成的艦隊的總長(general-captain),但他從 Pero de Sá de Menezes 處購得了具有王室明確許可的航行權。次年他返回葡萄牙,但在葡萄牙通往印度的航行年鑒中沒有他參與航行的任何記載 (Biblioteca Nacional de Lisboa, Reservados, Caixa 26,no.153)。出售航行權的做法在從葡萄牙到她的各亞洲飛地之間是常有的事,一些葡萄牙貴族也投資於航運,希望通過一次利潤豐厚的東方貿易之旅而暴富。

(21) Paulo Carmo, ‘A morte de Pedro Velho, um fundador de Macau’, in Macau, III série, no.12 (Novembro 2002),pp.45-55.

(22) Isabel Pina, ‘Manuel Dias Sénior’, Bulletin of Portuguese,Japanese Studies, 15 (2007), pp.93-94.

(23) Isabel Pina, ‘Manuel Dias Sénior’, Bulletin of Portuguese,Japanese Studies, 15 (2007), p.94.

(24) 對越南前殖民時期地圖的中國來源的更加詳細的研究見於:Ralph B. Smith, ‘Sino-Vietnamese Sources for the Nguyen Period: An Introduction’, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 30, no.3(1967), pp.600-621; John K. Whitmore, ‘Cartography in Vietnam’, in The History of Cartography, vol.2, Book 2 –Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies, edited by J. B. HarleY & David Woodward.Chicago: Chicago University Press, 1994, pp. 479-508.

(25) 關於16-17世紀葡萄牙越南地圖繪製的權威研究見於:Isabel Augusta Tavares Mourão, Portugueses em Terras do Dai-Viêt (Cochinchina e Tun Kim). Macao: Instituto Português do Oriente / Fundação Oriente, 2005, pp.35-56

(26) Philippe Héduy, Histoire de l’Indochine. La perle de l’Empire, 1624-1954. Paris: Flammarion, 1998; NguyenTan Hung, Le Viêt Nam du XVIIe siècle: Un tableau socioculturel. Paris: Les Indes Savantes, 2011.

張廷茂譯*

蘇一揚 (Ivo Carneiro de Sousa),歷史學博士,澳門城市大學教授,中西交流高級研究所 (EWIAS) 副主任。本文為澳門特別行政區政府文化局學術研究獎勵課題的研究成果。