楊文彬攝影展

新視角

“新視角”是由文化機構 BABEL 發起的一個策展計劃的名稱,這一計劃由楊文彬的“追趕黑夜”攝影展開始。

展覽藝術不能被簡單地解釋為藝術品的展出,一系列計劃的落實,或是一個圖書館檢索目錄的發佈。僅在每個展廳擺放一些信息量不足的全景照片,或是收藏一些新聞簡報和補充一個藏書目錄,並不構成展覽、博物館陳列以及制度規劃的全部過程。

正如特力.史密斯 (Terry Smith) 在其著作《當代策劃思考》中所指出的:當代的策展應思考以下幾個部分:展出藝術品,策展的反映性,加強研究能力,明確表述策展想法,重塑展覽模式,最為重要的是展現當代藝術和社會的前世、今生和未來。(1)

此外,近幾十年,藝術家們一直致力於積極探索多元化的藝術氛圍,擴展藝術界限。在這個全新的氛圍中,對藝術和視覺文化的教學、管理和理解,不再局限於傳統的美學,而是聚焦於從日常生活到精神分析、社會以及政治方面的重要概念、想法、話題與題材。

“新視角”一詞源於對策展過程的批判性理解。這是一種通過提出關鍵概念、話題和主題,從而理解本地文化與藝術創作的嶄新方式。(2) 事實證明,藝術與藝術實踐在澳門具有多元性和綜合性,我們應該營造一個對藝術與觀念進行跨學科討論的空間,而“新視角”則是邁向這個目標的第一步。

楊文彬之所以被納入“新視角計劃”,是因為他將記憶、回憶、遺忘等概念以及與之相結合的實踐融入到攝影作品當中,提供了在當代全球藝術實踐、當代中國藝術以及被“後葡萄牙管治”和“後賭權開放”時代的藝術家們目為不斷變化的澳門地圖的獨特環境下對上述話題進行反思的視野。

記 憶

在“新視角”的語境下,我們從“記憶”話題開始我們的討論。第一個問題是:甚麼是記憶?皮埃爾.諾拉 (Pierre Nora) 認為:

記憶是活的,由以它的名義存在的社會所生。記憶從不停止演變的腳步,始終面對的是“忘”與“記”的辯證法;它意識不到自己不斷的變化;它易受操縱和挪移之害,擺脫不掉長期沉睡和定期蘇醒的影響。而歷史則是對不復存在之物的重構。它總是充滿疑問,總是不完整的。記憶是永久性的實在現象,是把我們與永恆的當下緊緊聯繫在一起的的紐帶;而歷史則是對過去的表述。記憶富有感染力,而且魅力无窮,所以它祇保留那些與它相適應的事實。記憶祇滋養那些可能在焦點之外或遠视的、集體的或離散的、特殊的或象徵性的舊日重拾。 [⋯⋯] 歷史是知性和世俗的產物,它所要求的是分析和批評。(3)

無題:楊文彬攝,2013年,澳門

奧古斯特.孔德 (August Comte) 評論說,精神平衡首先歸因於這樣的事實:我們日常生活中的外部對象變化很小或者完全不變,所以我們體味到的是一種永恆感,穩定感,一種次序感與沉靜感,“就像那沉默、靜止的社會與我們永不停歇的情緒變化毫無關聯一般”。(4)

拋開美學的考慮,讓我們提出這樣的問題:為甚麼人要變得貼近物?為甚麼人們希望它們可以永恆不變,可以永遠與我們為伴?莫里斯.霍布瓦赫 (Maurice Halbwachs: 1877-1945) 對此給出了一個臨時性的答案:“生活環境是我們和周圍人的痕跡的反射。我們的家 —— 傢俱及其擺設以及房间裝潢 —— 使我們能夠憶起常見的家人與朋友。”(5) 他補充道:“家庭中包含的不僅僅是人與地點的和諧或外部一致,相反,每個個體適當的呈現在整體中並喚起他們共同的記憶。”(6)

霍布瓦赫總結道:

因此我們可以理解為甚麼空間形象在集體記憶中扮演如此重要的角色。[⋯⋯] 地點與群體吸取着彼此的痕跡。[⋯⋯] 當然,特例也可被置於這種社會框架內,因為他們在群體中引起了對其過往與現今的更為强化的意識,將其與外部環境連接的紐帶也在其消亡的每個瞬間变得更加清晰。然而,大事件的發生總會引發群體與地點之間關係的轉變。(7)

記憶在現當代藝術中的實踐

在2000年,藝術界發現,米洛斯拉夫.提奇(Miroslav Tichý) 的形象成為了“世紀末”藝術發展趨勢的標誌。他將風向標轉向檔案與歷史,

無題:楊文彬攝,2013年,澳門

轉向過往的物質性遺產,在其中探尋衍生現象及記憶活動。

現當代藝術白教堂文件記憶刊 (Whitechapel Documents on Contemporary Art on the title of Memory) 編輯伊恩.法爾 (Ian Farr) 提出,在世紀之交的藝術轉變中,出現率最高的隱喻是“棲息”或是“重現”,就像在米洛斯拉夫‧提奇的作品中看到的一樣。或是像格林.利貢 (Glenn Ligon) 的作品。立貢在他的畫作“無題”(〈我是一個人〉,1998) 中,描繪了二十年前孟菲斯舉起了非裔美國衛生工人罷工的旗幟。通過攝影報導,這件事在我們的集體記憶中已經根深蒂固。2005年,莎朗.海耶斯 (Sharon Hayes) 在紐約城以其作品 (〈在不遠的未來〉,2005-9)個體性地再現了這種反抗。實例不勝枚舉。實際上,重現與縈繞比比皆是,但是伊恩.法爾建議我們停下來問一問:誰或是甚麼在縈繞着誰?

一系列的藝術實踐越來越多地被回憶、遺忘或者另一個詞彙 —— 記憶所影響,現代主義結構從20世紀50年末開始負重,直到它們被摧毀成看似高雅卻與之毫不相干的碎片。

從那時起發生了甚麼?甚麼已經被改變?

隨着冷戰的結束 (1989) 以及經濟文化全球化的加速,改變已經越來越多,其結果是我們對於回憶與其身份及城市關係(物、人與非物質的風景)的理解也發生了變化。資本、商品和人的全球流動是當代經濟發展的一個不可或缺的條件,而移民以及人口和文化的全方位流動成為了人口重構的一個關鍵因素,從而帶來了各種各樣的挑戰。

我們現在將身份理解為一系列多層次、不斷轉變、沿着全球化的新軌道持續移動的概念。這暗示了一種對既定身份認同概念的去認同化 (傳統上,身份認同來源於個人對民族—國家群體的依賴性),也意味着一種以個人或集體面對他人、與他人共處的複雜經歷為基礎的再認同。在全球變化的航程中,他們無無題:楊文彬攝,2013年,澳門 論願意與否都要努力地在新世界中重新定位自己。

無題:楊文彬攝,2013年,澳門

現當代的存在是一種通向無家的生活方式,一種無根的存在,或者是一種縫隙空間的存在,其中包含着不斷的機遇、變化、流動和文化雜糅,其強度是人類歷史上前所未有的。

通過一系列作品的呈現,楊文彬有意識地、強有力地並且系統地將我們每個人定位在這個無家的、無根的和縫隙的空間中,為我們呈現了一處真空,在這裡,過往生存的殘餘仍然會被人們所關注,再建獲得了承認,這是一片死亡和復興的領地。

因此,當人們面對着楊文彬一幅幅攝影作品時,一系列的疑問會湧上心頭:當家變成無家時,將會發生甚麽?當一個人帶着對家僅有的回憶離開時,將會發生甚麽?哪些將不再是外部現實的物?莫里斯.霍布瓦赫曾提出的臨時答案還仍然有效嗎?或者,當一個群體共享一個城市時,我們是否需要尋找一個生活在不斷變化、被多樣性和文化交融所包圍的國家中的全新方式?

中國當代藝術的實踐

中國當代藝術作品,諸如楊文彬的攝影作品,許多都與中國在日新月異的現代化和商業化過程中所發生的城市變化以及由此衍生的回憶有關。永無止境的拆遷和建設是中國城市最近幾十年最突出的特徵:林立的起重機與施工架、咆哮的推土機、漫天的沙塵與污泥成為了城市名片。每天推倒的老房子都在為拔地而起的商業大廈讓位,所謂的“中國後現代”方式高頻率地衝擊着人們的視野。

無可計數的人迫於官方法令從城市內搬遷到郊區。(8) 這些狀況暗示着暫態性和空間性概念的轉化。當然,我們可以將這些時刻視為“真正的重大事件”。這不僅導致了地點的變化,也導致了群體與地點之間關係 —— 無論是個人的還是集體的 —— 的變化;同時,這更是群體之間構成元素的變化,因而也是社會和文化的價值觀和行為的一次“革命”。

這種“大事件”的發生不僅為作品的創作提供了環境,更提供了內容。例如展望將他的作品〈慾望〉(1994) 和〈財富發展〉(1995) 與摧毀 (demolition) 相聯繫;榮榮創作的〈無題〉聚焦於爆破建築的廢棄形象 ;尹秀珍創作的〈行李箱〉定位了藝術家在廢都的位置。總體來講,這些藝術家將他們的專注點從過去轉到現在,越來越將回憶作為一個永恆的當下現象,一個連結我們與永恆當下的紐帶。他們的作品傳遞出了當今中國城市環境中一種令人錯愕的缺失感。

〈慾望〉和〈財富發展〉驗證了一種現代廢墟的敏感度,即巫鴻口中的“摧毀”(demolition)。不同於戰爭廢墟的視覺重現,摧毀的關注點并不是人類的災難。相反,它們對於正在進行中的拆與建所引致的環境上的戲劇性變化做出了反饋。在“摧毀”的過程中,人類主體並不是被破壞而是被貶值了;他們所經歷的是困惑和迷茫,而並不是一個集體性的悲劇。儘管大面積拆毀是在世界上任何一個大都市都不可避免的正常現象,但中國正在經歷的強有力的拆毀是不能與之平行比較的,其對城市居民所產生的深遠影響都在通過不同形式的文化與藝術創作進行着抒發與表達。像北京這樣的大城市正在經歷一種永久的破壞甚至摧毀。儘管在理論上任何的拆毀總會伴隨着一種新生,但北京的許多拆遷點在經歷摧毀後的多年間仍是滿目瘡痍。在空間感與時間感上,這些地方處在正常生活之外。這些地方的過去已經被摧毀,卻沒有任何人知曉它們的未來。

榮榮的影像捕捉到了在現代廢墟中的焦慮與寂寥之感。〈無題〉創作於1996-1997年的北

無題:榮榮作品 (百度圖片)

京。成百上千的房屋變為瓦礫,城市中一整片新區一夜之間變成了寸草不生的荒地。這裡發生了甚麼?居民們又去了哪裡?事實上,這些作品的真實主題就是主題的缺失或消失。

榮榮用從旁觀者的角度植入磁鐵般的吸引力,借助誘人的形象以及空間幻覺,透過一面能通向幻想空間的牆體的影像來填充畫面的空虛。

對於藝術家來說,這些影像灌輸着他的回憶。但是廢墟與廢棄的張貼畫並不能記錄一個確切的過去。它們呈現的是在個人空間與公共空間之間的破裂,一座房屋的內部已經變成城市景觀的一部分。這些現代的廢墟不屬於任何人;人們走過這裡就好似他們從未來過,好似他們從未擁有空間,好似現代化進程的一種反英雄形象。

尹秀珍與宋東收集着那些過往的痕跡,即那些有關正在消失的現在的資料碎片。自1997年起,夫婦兩人沿着平安大街的施工地點收集痕跡。平安大街是一個宏大的項目,建成後將是東西貫穿北京城市中心的第二寬的大道 —— 一條在過度擁擠的城市的黃金地段修建的大道 (寬三百米,長七千米)。“遷移路段”在1997-1998年短短的數月中飛快地完成,地面騰空了,老房子拆毀了。沒有任何發佈的資料能夠告訴我們究竟有多少房屋被迫搬遷。它們僅僅是消失了;它們的秘密與小巷也僅僅是從城市的地圖上消失罷了,但一定不會從“心中擴展的地圖中消失”(9)。

宋東從拆毀的房屋中保存下了那僅有的“門牌”。這是由政府派發的,有統一形狀和明紅色着色卻印着不同的位址的房屋標誌。直到最近,每個門牌才又找到了它們原本的歸屬者:那個或者那群人,他們的家,他們的生活;尹秀珍保存了散落在拆毀房屋附近的屋頂瓦礫。這些瓦礫通常是灰色的黏土製成並且經常有着不規則的形狀,在過去幾百年的古城中,私人住宅就是由它建成的。這些收集的材料在之後將被組裝起來。

尹秀珍的作品〈轉變〉(1997)在平安大街項目開始後才進行展覽,她將屋頂的瓦礫放在建築工地的附近的地上,將它們貼到它們本屬的已經被摧毀的建築的照片上。宋東籌劃了一個類似的裝置作品,其中掛在背景牆上的地圖可以見證那些已經消失的位址。這兩件作品展現的不僅是空間更是這些地方的遺跡,而不是人類的廢墟。

〈廢都〉是尹秀珍在早些日子前進行的裝置展覽,她用二手傢俱和一千四百個屋頂瓦礫之類的碎片集錦舖滿了三百平米的展覽地。這些是來自她自己家、鄰居家以及從北京的各個地方收集到的碎片。祇憑藉這些乾燥的水泥就完成了客體至關重要的混合統一。〈廢都〉與〈轉變〉兩個作品都是關於失去與存在的,都是關於藝術家外部世界的分裂和對世界回憶的執着的。然而,客體(物體)仍然是“剩下的東西”,仍然是一個不完整的狀態。這样的裝置作品不能作為北京環境与建築變化的編年史;然而,它卻可以見證藝術家與這座城市的互動,不僅是現當代的,也是個人的,並且成為她記憶中的北京。

按照巫鴻的說法,許多著名的詩歌與畫作是對美學客體意象的具體化的展現,如曹植抒懷於破敗的首都洛陽城:“步登北邙阪,遙望洛陽山。”而鮑照則這樣結束他的〈蕪城賦〉:“千齡兮萬代,共盡兮何言!”

然而,該作者是從另一個角度來看待這些例子的。這些事表達了在如今仍被摧毀的城市內的觀察者的想法。這種例子表達情感更加微妙並且不能被籠統地歸入懷古詩的類型中去 (為過去感懷,或者為過去而臆想)。作者總結道:

同樣地,作者或者藝術家的地位是不能與廢都平行看待的,因為她始終是城市的一部分。她祇能通過與環境的不斷交流而展現內心的渴望,而表現形式便是通過一系列的藝術作品來揭示交流的經歷與各種瞬間。(10)

澳門當代藝術的實踐

澳門的發展和文化產業復興是否與之前所描述的文化現象相符合呢?又以何種方式相符合呢?澳門這座城市的特色是甚麼?他們又是如何把特色以文化和藝術創作的形式表達出來的?成果又如何?

澳門就是一幅變動不居的地圖。从17世紀最初的幾片土地開始至今,澳門陸地和海洋間的地理界線的變化之大讓世界任何一個城市都望塵莫及,儘管就其規模而言澳門始終是一個微型城市,迥异於中国的大城市。除此之外,同中國其他城市一樣,澳門的變化同樣引人注目,高樓拔地而起,建設永不停止。

“中國的拉斯維加斯”

在歐洲,中國城和伊斯蘭教社區不斷興起;而在中國和澳門,具有傳統歐洲風格的或是新建的具有美國特色的小城也在逐漸增多。[⋯⋯] 這一現象,引發了對城市環境真實性和原創性的疑問。(11) 然而,在後賭權開放 (Post Gamming Liberalization) 時代,澳門在迪士尼化 (12) 的道路上越行越遠,刻意模倣拉斯維加斯,可以說,拉斯維加斯在澳門一條大道上重建了。這一模式,受到了當代哲學家和思想家的強烈批評,例如索因.朱克英(Sharon Zukin)、布里曼 (Alan Bryman)、波德里亞 (Jean Baudrillard) 等。

城市內部,人口、公眾行為和價值觀也發生轉變,日趨多樣化。移民的作用也不容小覷,他們的到來促進了城鄉的新劃分。無論是文化方面還是城市本身,移民的出現和積極參與都極大地改變了城市的社會結构和文化結構,並以此來創造“新城市”。

而且,在澳門,無論自然風光還是人文景觀方面,隨處可見後葡萄牙管治時代的痕跡。葡萄牙文化在這裡展現的不是純正的葡萄牙文化,而是拉丁美洲文化(儘管我們也不明白這是甚麼意思)。除此之外,城市公民、暫住者、地方企業以及文化組織等在自己的城市都變成了搬家族、遊牧族。由於房地產投機和房價的攀昇,他們不得不在城市中輾轉流離。

在後葡萄牙管治時代、後拉斯維加斯時代和後拉丁熱時代,澳門這座小城給我們提供了一個獨特的背景,我們很難在當代文化理論中找到與之相符的框架,因此也為理論的發展提供了實驗室。在這個背景下,我們可以說,從文學到攝影、電影、繪畫或雕塑,關於城市和特性的記憶已成為當代澳門文化和藝術創作中普遍關注的事情。而且,我們應該尋找這一關注的文化內涵,不僅通過其全球化或國家化的趨勢,尤其要注意它的地方性。

姚風的詩歌展現了這一現象:

我的家

由黑夜築成

一道強光

將之摧毀

陰影的磚石

稀稀落落

不再支撐殘夢

我被風領養

跟隨它

浪跡天涯 (13)

正如之前對尹秀珍的作品〈廢都〉的描述所指出的,〈自由拋棄〉中過去和現在的區分不明顯。作者同〈廢都〉的關係不是平行的,作者還是屬於〈廢都〉的,因此,這個作品不僅僅是作者的客觀思考。在姚風的詩中,〈廢都〉的影響通過個人情感以最為深刻的方式表達出來:“我被風領養”。風來去自由不予回報,成為風的兒子也可以說是成了孤兒。莫里斯‧霍布瓦赫的觀察在此也顯示了巨大的重要性。他說:“[⋯⋯]澳門不同的地方和群體們都為彼此打上了烙印,在處理每一個物體時,激起的不僅是人們對某個人的回憶而是對許多人的生活方式的回憶。”這現象在姚風的另一首詩〈旅行〉中也得到了強調:

維加斯之戰 (澳門) 2013 (detail), Oil on canvas, 400 x 200 cm君士坦丁 (Konstantin Bessmertny) 繪

沒有帶回任何風景

沒有記住任何面孔

祇有牙齒經過磨礪

可以咬噬

更堅硬的石頭 (14)

君士坦丁 (Konstantin Bessmertny) 也通過一種不同的表達方式對這個問題提出個人見解。他利用工作之便探索新思想,在古怪的地方尋找靈感,而後創作出別具一格的作品來挑戰常規。

藝術家從不停止依據當下生活而創作詩歌,而這些詩歌也源於作者對藝術史上著名人物的喜愛。君士坦丁曾在符迪拉沃斯托克美術研究所進修歐洲藝術準則和古典繪畫技法,基於這些知識,他認為“20世紀的藝術是個錯誤”。他的作品被認為是對本世紀作品的抵抗,並呼籲通過遵循一些藝術家認為是過時的技法準則和審美信條來回顧重建古典藝術,並在此過程中實現回到過去。

這一方法在他十年前開始創作的“重塑系列”(Remake Series) 中得到展現。〈8.5重塑〉和〈皇家賭場〉就是其中的兩幅油畫。這一系列作品的靈感來源於低品質贗品,這些贗品近期充斥在東南亞地區,不僅造成了法律問題,對文化和社會的困擾也很大,需進一步檢討。在“重塑系列”中,作者通過現有的電影展現圖像的各個層面,來創造出一個荒謬的模擬世界。在“重塑系列”中,重塑比實際創作更為常見。作者本人通過翻拍電影對他生活着的現實世界進行批判性的認識,並從不切實際的電影中找尋記憶的碎片。

我想強調的是,關注這座城市和特性的記憶話題的,不僅是老藝術家,還有一些新生代藝術家們。作為建築師,呂澤強 (André Lui Chak Keong) 關注小規模的生活區,並在近期展示了〈都市遊牧群〉(Urban Nomadic) (2013)。為展現對快節奏的都市生活的批判,呂澤強的架子和書櫥可以拆卸或者組裝成床,或可以變成活動的桌子或凳子。每一部分都配有輪子,可依據不同

都市遊牧群:呂澤強作品 (百度圖片)

秘密花園:黎小傑作品 (百度圖片)

目的拆卸或組裝。這件裝置在展示的時候也不停地拆卸組合,每週都會重組一次來強調沒有甚麼東西是固定不動的這一理念,甚至屋子都可以活動。這裡的功能性物品每天都可以自由變換:長凳趴在地上可能會成為一個帶輪子的櫃子;而兩個衣櫃可以合併成一張床或一張大桌子;或者剝開成一張桌子或一個 凳子。

正如這位建築師所言:“在最近幾年,房地產價格不斷飆昇,人們很難找到所能負擔的屋。”呂澤強尋找了一些“現實而有趣的個案”,例如“活動大排檔研究”(15) 來尋找傳統的典型的本地解決方案。這位建築藝術家表示:“這些大排檔的所有的工作工具和設備都集成於基本結構框架中;這些結構框架讓每個單元活動方便,根據不同的商業需求而設計。”這就是他創作可移動生活空間的靈感來源。(16) 從這個“基礎概念”出發,建築師創造了一個裝置,借此試圖“表達一個城市的生存狀態,即不固定的、沒有根的狀態。(17)

貝雷斯 (Sérgio Perez) 所創作的〈澳門街〉,講述的是一名叫做米麗的年輕女子出生並成長於澳門,在海外工作後回到了家鄉的故事。故事從米麗的角度來重新探索發現澳門。在新舊澳門的 “衝突”以及文化的對抗,可能是電影的每一個場景所要討論的最高概念,其中新舊澳門的实体化很容易被發現並常常被放在一起比對,以質疑在筆者看來似乎同百年“澳門街”不可調和的當代的社會。

作者以不同形式象徵新舊之間的對抗,其中,一個街道石板形狀的匙扣發揮了主要作用。米麗遇見一個年輕的土生男孩,他給她講澳門的老故事。匙扣是米麗在這短暫愛情中收到的他的禮物,但在戀情結束後它又送回澳門菜餐廳男孩的父親處,彷彿留在了個人記憶的盒中,無法融入當代社會。貫穿影片的問題是直接而簡單的:過去的意義是甚麼?在新城中回憶怎麼去重塑?電影標題很好地體現了澳門的微城邦性;它蘊藏在匙扣、老街的一塊石板以及一條街道中。然而,這個特性祇是自然方面的,因為作者在整個影片中描述了澳門這座城市的多樣性。

黎小傑 (Lao Sio Kit) 是另一位研究澳门城市記憶話題的當地藝術家。他用畫筆來繪製一個又一個屋頂露臺的環境。在他的作品中,盆栽、傢俱以及各式各樣物件的擺放和磚瓦的紋理都是充滿安寧旋律的生活的跡象,沒有業務的干擾,沒有澳門現今瘋狂的生活方式,彷彿時間已經停止。

黎小傑慣於從高處俯瞰澳門的城市風光。不過,在其新近的作品中,他的目光不再徘徊在繁多的屋頂或建築物上,而是單一的結構空間 —— 一個屋頂露臺。他曾表示,屋頂露臺是一個隱蔽卻又暴露的地方。有些人可能會利用這些空間存放雜物,而其他人可能會去養花;有些屋頂露臺整潔,有些卻雜亂。雖然不同家庭的屋頂露臺不一樣,但這些地區總是充滿生命氣息和人情味。或者,借用黎小傑的話來說,他們是“秘密花園”。 從鳥瞰的角度來看做畫,黎小傑所發現的“秘密花園”展現出了一個新的時間感和空間感。

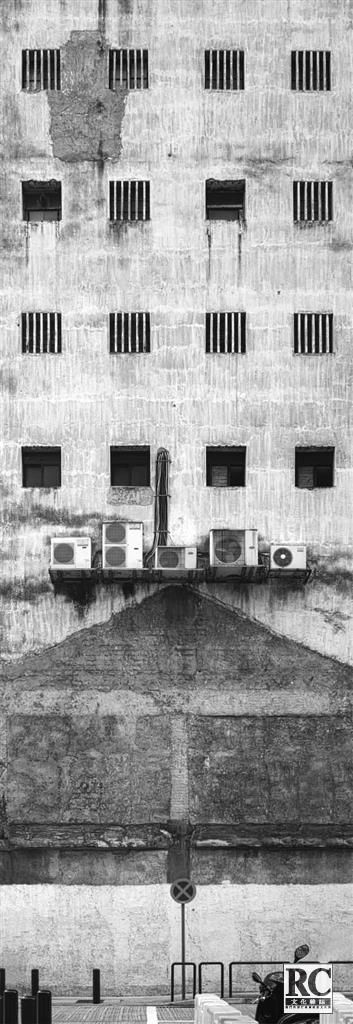

在楊文彬的作品中,不同時代的澳門被拿來放到一起比較,像是在觀看歷史的橫切面或記憶的側視圖。現存的人行道、建築物倒塌留下的空地、一個多層建築在相鄰建築物的側面留下的影子,這些痕跡在不同地方,作用不一,彼此覆蓋,就像新的塗鴉蓋住了之前的羅馬字母。

楊文彬的照片記錄了一代代人的生活、建築、住戶以及過路人的故事。藝術家做了時間圖,整合了具體的存在:袒露的故事,袒露的生活,一個活生生城市的內部存在,一層又一層,並列或重置。

這些城市空地和建築圖紙的目錄,都可以是垂直的或水平的圖則。一方面,這些嚴格設計的照片的格式是垂直的或正方形的。另一方面,在過去時間和更古老的時間之間沒有任何區別,沒有任何空隙。不同的材料、水泥、磚石或瓷磚,甚至是塗鴉的痕跡,都展現了生命的色彩。記憶是過去的事,平淡無奇,是黑白畫。它會成為永恆,各種層次、不同平面以及透視在這都失去了作用。它是二維的。然而,人的存在卻讓它成為愛的交匯的背景,這些特性又展現了中國傳統繪畫的特徵。

時間的流逝讓當代藝術重新關注歷史,關注過去時興的檔案文物,祈求並激活記憶。舉辦“追趕黑夜”的展覽和發表這篇文章的主要目的,是把年輕藝術家楊文彬的作品置於中國及澳門當代藝術的發展以及理論演變之中。這理論演變可追溯到早期現代主義,並包含了再現、重複記憶、懷念和遺忘之间的各種聯繫。我們已經討論了楊文彬的作品在中國及本地當代藝術框架內特徵,我們現在應該着眼於它的理論框架。

無題:楊文彬攝,2013年,澳門

迭戈‧夸德羅 (Tiago Quadros) 點評楊文彬的作品稱:“遵循了對現代社會的批判性反思,因此,我在這一點上想問一下,楊文彬的作品為甚麼及以何種方式遵循了對現代社會的批判性反思?”

現代性的討論

從某種方式上看,他對現代化的本質、後果以及發展軌跡的反思仍然是有意義的。自20世紀70年代後期,簡—弗朗索瓦.利奧塔 (Jean-François Lyotard) 和尤爾根.哈貝馬斯 (Jürgen Habermas) 成為後現代的討論的標誌。利奧塔認為,實現現代化這一任務,也就是建立普遍的物質和精神的信念的過程和實現這一信念的方向,已讓人精疲力竭,因為教條同樣讓人精疲力竭,它們無法阻止痛苦和野蠻。與此相反的是,哈貝馬斯指出,現代性不是一個讓人疲憊的項目,而是一個未完成的項目,在這個層面上的“啟蒙”還未實現。因此,對他而言,對過去的錯誤進行分析和重新思考對後工業文化和社會背景下的現代化項目實屬必要;同時他建議重新關注微型紀實故事來表達當代社會的複雜性。事實上,我們發現,在這場爭論中,有些作家主張變化之間的連貫性,如貝瑞.史瑪特 (Barry Smart)、加布利克(Suzi Gablik)、史賓賽 (Lloyd Spencer)、愛德華.盧西 - 史密斯 (Edward Lucie-Smith) 等;有的則否認這種連貫性,如羅莎琳.克勞斯 (Rosalind Krauss)、弗雷德里克.詹姆遜 (Frederic Jameson)、卡門維德爾 (Carmen Vidal)、羅伯特.文丘里 (Robert Venturi)、查理斯.詹克斯 (Charles Jenks)、阿其列.伯尼托.奧利瓦 (Achille Bonito Oliva)。

事實上,後現代性或許是更接近於詹尼.瓦蒂默 (Gianni Vattimo) 提出的“脆弱的思想”(能夠識別笛卡爾哲學的系統性嘗試的限制)或安多尼.吉登斯 (Anthony Giddens) 所提出的烏托邦式的現實主義。

後現代性不是另一个新的歷史時期,而大多表現為一種用來從連續而不可逆轉的神話以

無題:楊文彬攝,2013年,澳門

及物質和精神不斷進步的信條上對現代化本身進行質疑的視角。四個基本觀念表現出了某種對世紀末感傷的特徵:歷史的衰落、凝聚力的減少、表現力和自發性的損失以及個人自主性的缺失。

在呂克.費希 (Luc Ferry) 來看,可以从後現代/後現代主義中延伸出三種含義。事實上,一種無定義藝術的概念已經成為其藝術定義的關鍵,藝術氣質、審美經驗及其生產條件的多樣性擺在了我們面前。其他作 者,尤其是查理.哈利遜 (Charles Harisson) 和保羅.伍德 (Paul Wood),把我們的注意力引到視覺藝術的領域中,其中後現代主義應該從三個基本問題考慮:與壓迫感覺相聯繫的差別的批判,原創神話的批判和歷史敍事的批判。

還應該補充的是,後現代主義被看作是一種時尚,缺乏指導原則,拼貼而成,其特點是碎片化、拼湊、混亂、短暫、拙劣,君士坦丁(Konstantin Bessmertny) 對澳門批判中闡述了這一觀點。

不過,後現代主義確實包括了上述幾點,這是事實,但它不僅局限於此,這也是事實。造成這些特點的原因與後現代社會的政治、文化、科技、經濟以及後現代折衷主義和輕藝術之間的混同緊密聯繫在一起。這種對後現代主義的陌生感也可以由從音樂轉換為視覺藝術、電影、攝影或劇院的作品數量中證實。這种否定性觀點與所謂的原創性缺乏、所謂的審美頹廢和肯定的折中主義也有莫大的關聯。

伊莉莎白‧諾格拉 (Isabel Nogueira) 辯護稱,後現代主義實際上是一個與現代主義不同的運動,略帶特有的政治、社會、哲學和美學背景,儘管佔據了現代性的歷史空間 ——進步和克服 —— 據亞瑟‧丹托 (Arthur Danto) 稱,這始於安迪.沃霍爾 (Andy Warhol),即開始於藝術家們享受到了前所未有的自由的藝術歷史時期結束之時。決定性現代主義模型不適合藝術自1960年以來所展現的多種可能性和途徑,特別是自波普藝術 (pop art) 和觀念藝術的實驗後 —— 這運動也被稱為新前衛或後前衛,並在一些混合的情況下,被認為是後現代。

在此背景下,回到過去可能更多的是創新的態度而不是經驗主義,甚至在藝術傾向於從倫理和美學領域脫離的同時,有些藝術可能傾向於在後現代折中主義框架內並存;這是藝術和審美與某一我們目前在一定意義上仍處於其邊緣的領域的破裂。

這就是楊文彬以及這裡提到的其他藝術家的作品的框架,在現代化批判的悠久傳統中,回到過去,喚醒對記憶的關注,因為這種關注回憶有效地摧毀了現代信仰的基礎。雖然中國所處的時代不同了,而且我們不能簡單地從西方引進理論模型來分析中國的當代性,但目前我們所有的模型都是西方引進的。

無題:楊文彬攝,2013年,澳門

因此,我們能夠理解迭戈‧夸德羅的文章標題“未來將成為過去”。就是在這個未來,我們看到楊文彬出現了。

楊文彬的回憶與存在的未來

通過他的“甚麼是記憶”、“記憶與生活有何關係”、“記憶與城市有何關係”等系列問題,楊文彬在“追趕黑夜”中表現出記憶從表像中衍生的,並穿透到物質世界的內部,這本身就是人類的一種表現,或人和地方互相映照。它不僅成為一個空間的元素,更是一種對未來存在的哲學探究。

縱觀本次展覽,人們可以感受到空間的虛無、地點的缺失以及當代生存的無所歸依。這些照片可能取景於中國的任何地方,也沒有參考某一特定的城市。如上述榮榮的作品所呈現的,對經過的人來說,私人空間變成公共的景象,變成一個真正的由私人生活製作的舞臺佈景。

當地環境被描述為沒有身份感的地方,這一方式令人印象深刻。家,作為一種情感記憶的地點,在現實中沒有真正的所指;它成為後現代的膚淺的存在,成了二維的空間,被剝奪了身份。正如在姚風的詩中所表達的遺棄的傷感,君士坦丁“重拍系列”所顯示的危險,或黎小傑的懸浮空間中被消解的時間。

邊界文化

在對未來生存的質詢中,楊文彬的作品沒有提出有關這方面的願景,而提出了邊界文化這一概念。正如波阿凡圖拉.德.蘇薩.桑多斯 (Boaventura Sousa Santos) 所解釋的,邊界文化的特點是其周邊性、戲劇化以及形狀的多變性。它是一種從來沒有完全從其他文化中脫穎而出的文化,因此,缺乏差異感。然而,邊界文化也保持着一個巨大的內部異質性,從而缺乏認同感。

澳門是邊界的邊界。這條微城邦的文化形式本身是空白的。在澳門,以無家、無根的存在和一种间隙存在為特徵的生活方式,在“當代”出現之前很久就形成了。這種中間的存在包含了不斷的变化、運動和文化的混合性。在中國國家的週邊,葡萄牙殖民地的週邊,以及最近美國夢的週邊,這裡的人都長期輾轉,城市實際上也是世界性的。然而,由於文化組織及文化撥款的非同

無題:楊文彬攝,2013年,澳門

步性和膚淺性,邊境文化通常將自己定位為一種特定的文化形式,而不是它所納入的文化產品的內容。由於形式和內容之間平衡性的缺乏,形狀變化十分戲劇化,這比預防更有趣,比深信這兩者之間的矛盾所得到的結果更有趣。

目前,身份回歸、文化多元、跨國化和新地區化的大背景為邊境文化形式提供了獨特的機會, 這正是因為邊界文化富於變化。邊界的亮度對風極為敏感。正如粵語字“ 門”所指示的這座微型城市就是一扇門,從來沒有完全開放,也不會完全關閉。

種族主義、新殖民主義的統治地位、社會公義、公民權利以及經濟地位等問題是重點方面來展現一些現在作為未來 的建設者一個全新狀態的智識分子和藝術家的努力。

在不同的層面,很明顯,以自我為中心的文化或教育政策已沒有市場,也無法抗衡正在出現的變化。他們築起的城牆,是反對歷史、城市及其居住者的。相反,開放才會迎來八方來客、人才、藝術家和文化創造者,這是利用邊界文化並從中獲益對的最好方式。希望引進不僅是形式上的,而是具有真正獨特的內 容,這可能會改變這座小城市現有的生活方式。

無論在這篇文章中寫了甚麼,楊文彬將向一個未知的方向繼續他的藝術道路。然而,中國藝術家葛磊在漢斯.奧利斯特 (Hans Ulrich Obrist) 策展并編寫的畫冊中描繪了未來:“未來將是一幅 幅不斷上演的圖像以及這些圖像所激發的對話,但沒有攝影,這將會一事無成。”

【註】

(1) 特力.史密斯 (Terry Smith):《現當代策劃思考》(Thinking Contemporary Curating),紐約:國際獨立策劃人出版 (Independent Curators International),2012年,頁56。

(2) 傳統上被認為是“文化產物”。但是,我刻意地選擇了 “文化創作”這個表達,是因為我希望與大多數的馬克思主義或者後馬克思主義的思想家保持距離。因為他們將文化理解成為“被生產的”。但在我的概念中,“產物”意味着創造內容的虛無,因此導致了文化關鍵性的喪失。我認為創作內容以及文化關鍵性的價值觀概念是被創作出來的,而不是被生產出來的。

(3) 皮埃爾.諾拉 (Pierre Nora):《記憶與歷史之間:記憶所繫之處》(“Between Memory and History:Les Lieux de Mémoire”),《象徵》(Representations),1989年第20號,頁8-9。

(4) (5) (6) (7) 截取自莫里斯·霍布瓦赫:〈記憶的社會〉(“Les Cadre Sociaux de la mémoire”),載《社會學年鑒》(Les travaux de L’Anneé Sociologique),巴黎:F.Alcan, 1925年;科塞 (Lewis A. Coser) 譯:《集體記憶》(On Collective Memory),芝加哥大學出版社,1992年,頁168-170;伊恩.法爾 (Ian Farr) 譯:《記憶——現當代藝術文檔》(Memory – “Documents for Contemporary Art”),白教堂美術館 (Whitechapel Gallery),頁49。

(8) 巫鴻:《瞬間:20世紀末的中國實驗藝術》,芝加哥大學出版社,2004年,頁81。

(9) 姚風:《黑夜與我一起躺下》,麗石出版社/澳門國際研究所聯合出版,2001年10月

(10) 巫鴻 (Wu Hung):《瞬間:20世紀末的中國實驗藝術》(Transience: Chinese Experimental Art at the End of theTwentieth Century),芝加哥大學出版社 (University of Chicago Press),2004年,頁125。

(11) 哈烏 (Hou Hanru) 和加比 (Gabi Scardi):《無論我們去哪 —— 藝術身份,文化轉變》(Where ever we go –Art Identity, Cultures in Transit),米蘭:五大洲版(5 Continents Editions),2006年,頁13。

(12) 這一術語是指社會變的普遍類似迪士尼主題公園。這一術語首次出現在索因.朱克英 (Sharon Zukin) 的《城市的文化》(The Cultures of Cities) 一書 (1996年,頁128)中,並在布里曼 (Alan Bryman) 2004年出版的《社會的迪士尼化》(The Disneyization of Society) 中得到發揚。城市的迪士尼化也在費勒爾 (Jeff Ferrell) 的《拆除街道:城市無政府主義下的冒險》(Tearing Down the Streets: Adventures in Urban Anarchy)一書中得到探討。社會科學家們在描述城市變化的時候通常會用到這兩個術語。

(13) (14) 姚风:《黑夜與我一起躺下》,麗石出版社/澳門國際研究所聯合出版,2001年,頁38;頁45。

(15) (16) (17) http://www.mam.gov.mo/showcontent.asp?item_id=20130608010100&lc=2

吳寄遙譯

* 沙海花 (Margarida Saraiva),策展人,澳門巴別塔藝術團體理事長。