本文論述三個問題:一是對碑文文義的註譯;二是對贈碑的發起人、捐贈人、撰寫人、運美時間、發運地和運輸條件、所贈碑的性質等方面進行考辨;三是石碑和英譯文及其出典《瀛環志略》對美國總統和中美關係的直接影響、所提倡的華盛頓精神的現實教益,寧波石碑文出典《瀛環志略》情況及其對中國和鄰國的影響。

矗立在華盛頓.哥侖布特區的美國首任總統華盛頓紀念塔

要特別說明的是,本文對碑文出典的同一本書,採取兩名同用。在論述碑文時用《瀛寰志略》,是為了遵循和尊重碑文所用的本是《瀛寰志略》;而論述該書時採用《瀛環志略》,則是從書名的合理性和原始版本本為《瀛環志略》之故。

事情發生在寧波、福州和美國首都,卻與澳門有一定的淵源關係。這是大多數人所不知道的。

久聞美國華盛頓紀念塔內有一塊漢文紀念石碑,是在一百幾十年前清朝由中國寧波或福州刻贈,遠渡重洋,送至美國,嵌貼在該塔的內壁。這是塔內一百九十三 (舊計一百九十) 塊紀念碑中唯一來自中國的中文石刻。我很想有機會能親自考察一下。2009年,我再次到美國時,住在美國首任總統華盛頓的老家弗吉尼亞州,距華盛頓.哥倫布特區 (一般譯作哥侖比亞,實際就是為紀念所謂哥倫布發現新大陸而以人名作地名。1799年美國首任總統華盛頓去世。次年美國首都從費城遷來哥倫布區,為紀念這位開國者,便在原地名上加上華盛頓人名作複合地名) 相當近,屬於華人所稱大華府地區。該年7月4日到華盛頓廣場參觀美國國慶日文藝演出時,儘管尖尖的紀念塔就矗立在眼前,但由於沒有入塔券,可望而不可即。到9月20日,我又到華盛頓廣場草坪參加由旅美華人舉辦的紀念中華人民共和國成立六十週年昇中華人民共和國國旗儀式。由於事先已約得入塔參觀券,多年願望得以實現。不過我是乘電梯上去的,又限於時間,對碑刻也祇能一瞥,未能細加觀摩。好在我已搜集到豐富的有關資料。幸好這次進塔參觀,否則難得再有機會去參觀了,因為,據說由於2011年8月23日下午弗吉尼亞州發生里氏五點八級地震,華盛頓紀念塔塔頂出現了一道裂縫,紀念塔關閉。近來,讀到一些有關寧波石碑的論述,覺得有些說法不對,有必要把自己的見解拿出來發表,又適逢鐫贈該碑一百六十週年,謹進一步考辨成文,以求較確切地論述這一至今尚在產生影響的國際文化交流。

19世紀40年代,後繼的美國政府為紀念國父華盛頓,決定在新首都華盛頓-哥倫布特區建造華盛頓紀念塔。塔始建於1848年7月4日,奠定第一塊基石,由第十一任總統詹姆斯.波爾克親臨開工典禮,後因缺乏經費等原因中斷過,直至1884年12月封頂,故建塔期長達三十六年。早在始建的1848年,建碑委員會就向世界各國和美國各州及民間徵集紀念石刻和募捐。遙遠的中國有兩起回應,一起是純粹由旅居福州府的一些美國公民用英文刻的紀念碑 (The Citizens of the United States of America Living in Foo Chow Foo China,Feb. 22, 1857) (1) 罕有人提起。另一起是備受中外世人關注的寧波刻贈的中文石碑。該塔位於白宮的南面,憲法大道南側的大廣場內。塔高五百五十五英尺 (一百六十九米),內壁東面和西面的牆嵌着紀念鑄碑和石刻碑,寧波石刻碑嵌在第十層西牆,距地高度二百二十英尺處。該塔外形簡樸,按中國人的審美觀,並不華麗,既沒有甚麼雕樑畫柱,也沒有巨石題刻,但它很挺拔高昂,意義更是非凡,不但遠遠超過中國古代那些幻想昇天的七級或九級浮屠塔、鎮妖鎮蛟鎮江河洪水或海濤的塔,而且也超過其它某些塔,因其紀念的是一位世界性歷史偉人。寧波石刻是這座紀念塔中一百九十三塊碑中最富詞藻動人、對華盛頓評價最高、背景多傳奇卻又真實的一塊獨一無二的古漢文石刻碑。

碑文考源、註釋和白話譯文

碑文是用漢語文言文寫的。全碑原文加現代標點如下:

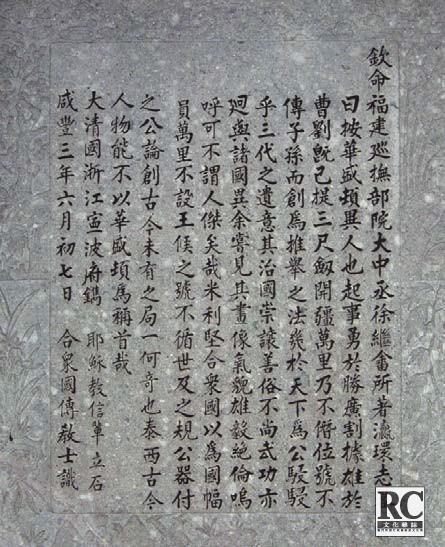

欽命福建巡撫部院大中丞徐繼畲所著《瀛環志略》曰:“按華盛頓,異人也。起事勇於勝廣,割據雄於曹劉,既已提三尺劍,開疆萬里,乃不僭位號,不傳子孫,而創為推舉之法,幾於天下為公,駸駸乎三代之遺意。其治國崇讓善俗,不尚武功,亦迥與諸國異。余嘗見其畫像,氣貌雄毅絕倫,嗚呼,可不謂人傑矣哉!米利堅合眾國以為國,幅員萬里,不設王侯之號,不循世及之規,公器付之公論,創古今未有之局,一何奇也!泰西古今人物,能不以華盛頓為稱首哉!”

我經核實,其中引號內從“按華盛頓”起至“可不謂人傑矣哉”一段摘自《瀛寰志略》

寧波人刻贈石碑照

卷九〈總敍北亞墨利加米利堅合眾國(即今漢譯的北美洲美利堅合眾國)〉正文末一段按語;而從“米利堅合眾國以為國”至“稱首哉”一段,則摘抄於同書卷九〈分敍各合眾國即各州情況〉正文最後按語。(2) 抄摘雖忠實於原著,但看來抄摘者漢語水準並不太高,如把 “按語”的“按”字也抄在上面,未免畫蛇添足。還有個錯別字,世及應是世襲,即使不是抄錯,也是刻錯未校對發現並改正。

落款為:“大清國浙江寧波府鐫,咸豐三年六月初七日。”在這下面另有兩行話:“耶穌教信輩立石,合眾國傳教士識。”有的文章作“大清國浙江寧波府鎊”,“鎊”應是“鐫”字之誤。咸豐三年六月初七日,即1853年7月12日。合眾國傳教士識,識即記,說明當時有在寧波的美國傳教士參與其事。

筆者未找到前人對碑文的完整註釋和白話譯文。為方便無查考條件的讀者,不揣淺薄,將碑文中有些難懂典故、詞語,註釋如下:1) 巡撫,省級行政長官,正二品。2) 部院大中丞:部,指他兼中央的兵部侍郎銜;院,指他兼中央都察院右都御史銜,大中丞為御史臺之長。3)《瀛寰志略》,指徐的成名著作世界地理書,早期版本作《瀛環志略》。4) 勝廣,指秦代末年農民起義領袖陳勝和吳廣。5) 曹劉,指東漢末至三國時的曹操和劉備。6) 提三尺劍,劍為中國古代常用冷兵器之一,長約三尺。這是劉邦提劍斬白蛇起義建立大漢朝的歷史典故,這裡用來代表武裝起義,意指率領軍隊打仗。7) 開疆萬里,開拓了廣大領土,萬里,泛指,無統計學意義。8) 位號,指封建權力統治機構名位稱號如國王、皇帝。不僭位號,指華盛頓不貪圖最高職務和權力。9) 不傳子孫,指不立權力世襲劣規。10) 天下為公,源出二千年前周代 “五經”之一的《禮.禮運》:“大道之行也,天下為公,選賢與能,講信修睦。”清代孫希旦《集解》:“天下為公者,天子之位,傳賢而不傳子也。”此說一直成為中國儒家一種美好社會政治理想。11) 駸駸乎,迅疾,盛行。12)三代,通常指中國古史上的夏、商、周三朝代,但與這裡所述情況不符,當指傳說中的堯、舜、禹禪讓賢人執政的三個歷史階段。13) 及, 應是“襲”字刻誤,或有意避諱。14) 公器,一般指官爵俸祿,即公務人員、官員的名位、待遇,但這裡似應解作權力、職權。

試譯為較通俗的白話文如下:

華盛頓是個特別了不起的人。他起兵比中國歷史上秦末陳勝、吳廣的起義還要勇敢,割據北美一方比中國三國時曹操、劉備更具有雄才大略。勝過他們之處,在於陳勝、吳廣都失敗了,曹操、劉備都終未統一全國。而他一經率領大陸軍武裝,打敗英軍,取得殖民地獨立戰爭的全勝,開拓了廣大領土。他卻不想為自己謀求名譽地位,拒絕了部屬建議的稱王稱帝,不傳權位給自己子孫,創立了用選舉產生各國即各州的長官之法。多國即多州結合成一個統一大國即美國,也用推選辦法產生國家元首 —— 總統領,簡稱總統,而且規定了任期限制,建立了政權歸人民的新制度,幾乎實現了中國儒家政治理想中的“天下為公”,很快體現了像中國古時傳說中的堯、舜、禹三代推賢能的人為首領的遺意。他的治國,崇尚禮讓,提倡善風,不追崇武力,也與別的國家不一樣。我曾看過他的遺像,英豪氣概非凡。哎呀,叫人怎不認為他是人中英傑呢!美國這個國家幅員廣大,不設帝王、諸侯名號,不循家族權力世襲的陳規,公務員職權由公眾討論決定,開創了史無前例的新局面。多麼新奇呀!評價大西洋各國古今人物,怎能不首推華盛頓呢!

發起人、捐贈人、撰寫人、贈碑性質、發運地、運美時間等考辨

一、發起人、捐贈人為誰?

有人認為是福建人在福州刻贈並從福建發運前往的。如一位前記者報導文章稱:“根據記者目前所瞭解的情況 [⋯⋯] 在何守先 (施按:指原《寧波日報》總編輯) 所寫的〈華盛頓紀念塔上中文石碑研究〉一文中,他的推斷是:石碑是在中國的美國傳教士以及在寧波的一批信徒策劃的,在福建刻好,由美國傳教士瑪高溫等從福建運過去。”運到哪裡去?含糊、易歧義。可以理解為由福建運到美國去,因為當時廈門有美國船來往美國。但報導說到後面,有一句“由於當時閩地已由彈劾徐繼畲的官員掌權,徐的閩浙子弟才決定由寧波運出此碑”,則似乎是說從福建運到寧波,再由寧波發運美國。

查何先生原文為:“此舉,據美國麻塞諸塞大學阿默斯特分校龍夫威教授所著〈徐繼畲及其《瀛環志略》〉所述,是‘在中國的美國傳教士們從福建向華盛頓國家紀念館贈送了一塊花崗巖紀念碑’。”(3) 則龍夫威似指碑從福建逕送美國。這是龍夫威猜想還是有甚麼論據?未見拿出依據。從道理分析,也難成立。

這種主張大概是從碑文開頭語“欽命福建巡撫部院大中丞徐繼畲”推導出來,認為碑文是徐繼畲當福建巡撫時寫的,福建巡撫當然駐在福建省首府福州。既然是在福建刻, 理所當然從福州或廈門 (都是對美國開放港口) 起運。其實這是龍夫威的誤解,對碑文顧首不顧尾,不能成立。因為碑文最後落款已經否定有這種可能性。君不見明明刻寫着“浙江寧波府鐫”嗎?怎麼可以變成福州府鐫呢?!

那麼,寧波府又是誰來發起、誰來捐贈的呢?答案的線索也在落款之後刻着:“耶穌教信輩立石,合眾國傳教士識。”耶穌教信輩也就是基督教教徒。這裡有必要介紹一下刻碑之前及當時寧波府基督教美傳教士和當地教徒的情況。據寧波府的附廓縣,亦即中心縣鄞縣的當代地方誌介紹:

鴉片戰爭後,西方傳教士通過不平等條約[施按:此指第一次鴉片戰爭失敗所訂五口通商的中英〈江寧條約〉、中美〈望廈條約〉] 規定的傳教權,迅速發展傳教活動。[⋯⋯] 鄞縣是浙江省中基督教傳入最早的縣。清道光二十三年 (1843),美國浸禮會傳教士入鄞縣傳教佈道。次年,美國長老會傳入鄞縣。

前者就是“瑪高溫(D.J.MacGowan),以醫生身份於十一月十一日到達鄞縣”,“行醫傳道”。“道光二十七年 (1847) 六月,羅爾梯牧師夫婦到鄞傳教,十月在西門 (指鄞縣城門)組織教會”,“十一月,接受第一個本地人、瑪高溫的華語老師周祖濂受浸。咸豐二年 (1852) 在西門建成真神堂,是為華東區浸禮會第一個禮拜堂”。麥嘉締 (D.Bethune McCartee) 也以行醫之名到鄞縣傳道。“美國長老會十分注重甬地 (指甬江流經地區,亦即鄞縣及附近各縣一帶) 教務,自道光二十四年至三十年先後派遣入鄞的男女傳教士有十六人,並創辦‘聖經書房’培養教牧人員,遂以鄞為據點,向杭州、上海、山東擴展。道光二十六年 (1846) 麥嘉締在 (鄞縣甬江) 江北岸建成‘美華禮拜堂’,並立醫局,同時向鄞縣鄉村及鄰縣鎮海、慈溪、奉化等地佈道。道光二十九年九月,成立寧波長老會。”(4) 要補充的是:“美國長老會教 (牧) 師丁韙良於1850年 (道光三十年)6月至甬,1853年偕該會牧師蘭顯理著(註)以寧波話翻譯《領經問答》、《教會政治》、《禮拜模範》諸書。美國長老會於1851年(咸豐元年) 2月建成槐樹禮拜堂,5月建成府前禮拜堂,為寧波最早的二個基督教堂。”(5) 我們不厭其煩地引證寧波鄞縣耶穌教傳教史,為的是證明截止刻碑時,美國傳教士的勢力和當地教況已發展到可觀規模。雖然我們得不到教徒人數和財力情況,但從建立那麼多教堂和出版那麼多種地方語教會書來看,必具有相當人數。因此發動捐刻一碑,是有徒眾基礎的,其條件優越於其它地方。由此可以回答為何由中國人贈紀念碑,不是由別的地方響應辦理,而是由寧波鄞縣地方辦理。

二、中文紀念石碑的捐贈屬於甚麼性質的禮物?

1998年6月29日,美國總統克林頓在北京大學講演中說:

從我居住的華盛頓特區白宮的視窗向外眺望,我們第一任總統喬治.華盛頓的紀念塔俯視全城。那是一座高聳的方形尖塔。在這個龐大的紀念塔旁,有一塊很小的石碑,上面刻着的碑文是:美國決不設置貴族和皇室頭銜,也不建立世襲制度。國家事務由輿論公決。美國就是這樣建立了一個從古至今史無前例的嶄新政治體系。這是最奇妙的事物。這些話不是美國人寫的,而出自福建省巡撫徐繼玉 (Xu Jiyu) 之手,並於1853年由中國政府刻成碑文,作為禮物送給美國。(6)

譯文由美國駐華使館新聞處提供,諒必生僻的漢字“畲”寫不出來,拼了個同音的“玉”。這樣表述不夠符合實際。哪裡是“由中國政府刻成碑文,作為禮物送給美國”?

我國也有人寫專文或小冊子呼應,說這是寧波府官衙辦的一件公事,如《中國青年報》記者張建偉先生說“獻碑者是浙江寧波府和一些在華傳教士”(7)。這裡出現了歧解。問題出在對落款“寧波府”一詞的誤解,誤認為此詞是指政府機構官員。更典型的是寧波同鄉何守先先生。他在〈華盛頓紀念塔上中文石碑研究〉一文中認為:

咸豐三年間,寧波涉外事務本應由寧紹臺道[施按:指低於省首長,高於府級行政長官的管轄寧波府紹興府臺州府的巡政長官] 管轄,不知何故卻由寧波府署名,知府是畢永紹,於咸豐二年二月接任,在咸豐三年六月辦完贈碑這件事後的九月就離任了。雖然查不到當時寧波府贈碑的具體經過,但是所以由寧波府署名,至少有如下三點可以說明絕非偶然。

如果沒有麥、丁等傳教士對寧波地方政府和朝廷方面都施加影響,寧波府是不會自動去贈送這樣的石碑的。(8)

可見他認定辦理此事的是寧波府衙裡的長官,具有政府行為性質,所以演繹成“當時的寧波知府畢永紹,是在“辦完贈碑這件事後的九月就離任了”。有人再據此推繹為:落款是“寧波府”,或者因為傳教士和教徒在寧波,才如此署名,或者此舉是得到寧波知府畢承昭的首肯,從民間行為上昇為官方出面。而當時從外交情況看,至少應該是寧紹臺道那一級別來做此事。乃至明言“一個地方官竟與西洋傳教士串通一氣,稱頌夷人,獻媚夷酋,很可能也是被罷了官,祇是不便聲張,故稱‘離任’”。這種推繹使性質更走樣。

我認為不然。第一,何先生等把碑文中“寧波府”一詞誤解了。此詞雖在某種場合可以作為寧波知府衙門的簡稱,但在這裡應當理解為捐贈刻碑地的地名。第二,從情理分析,此事寧波地方官府不會辦也不敢辦,當時職位高於知府大人三個層次的福建省巡撫和代理閩浙總督的徐本人,尚且因稱讚美國總統等事而惹禍被人控告,成為撤職原因之一,一名知府官還能頂風去引火焚身?即使同情,也不會當公事去出頭辦,頂多睜一隻眼閉一隻眼,在教徒自辦過程中,不予干涉也就是了。即使要辦,也會受到上下左右的制肘和抵制,難以辦成。第三,史貴有證,此說卻沒有文獻或其它文物佐證。第四,刻一塊小石碑和海運運費所化的錢不多,當由信徒們集資。寧波府耶穌教徒是寧波人民的一部分,而選購石碑石材和刻石匠是寧波人民,但未必都是信徒,所以我認為碑是寧波人民鐫刻和捐贈的,當屬民辦性質,不代表也不曾代表清代中國政府贈的禮物。何況,美國國家公園管理處的華盛頓紀念碑官方網站(http: //www.nps.gov/archive) 也明白宣稱:該石碑的捐贈者是 A group of Chinese Christians from the portcity of Ningpo, Chejiang Province, Mainland China (中國大陸浙江省港口城市寧波的一群中國基督徒)。寧波紀念碑贈送性質是由中國寧波人民和美國在華傳教士合作,作為禮物送給美國。

順便說一下,何文中其它不確之處尚有:第一,何文稱“鴉片戰爭前夕,寧波已成為長江下游海外貿易最重要的港口”。此說不妥。寧波旁依的甬江水系,不屬長江水系,更不能說成是“寧波已成為長江下游海外貿易最重要的港口”。按我國水運業通行的規定,祇有九江、鎮江、南京、南通、上海等才可稱為長江下游港口。又,“鴉片戰爭前夕”,國家從未批准過它是對歐美外貿港口。即使在寧波府屬舟山群島中有點走私外貿,也在國家查禁之列。除了康熙時紅毛人在舟山,從乾隆起特別不許歐洲人染指寧波。儘管筆者在1990年北京人民大會堂召開“鴉片戰爭一百五十週年國際學術討論會”上發表過〈反“一口對外”論〉文章,談及英商不顧中國政府反對,“於乾隆二十二年六月照舊派出‘歐斯諾’號商船駛抵定海港(此時已指舟山的定海)海面”。清廷通過閩浙總督宣佈:“將來止許在廣東收泊交易,不得再赴寧波 [⋯⋯] 不准入浙江海口。”文中也談到鴉戰之前的寧波港有外貿運輸,但已指出並舉例說明:“當然,浙海關是遵令執行英船來了不讓貿易的。例如道光十二年(1832)有‘英船駛至鎮海洋,其酋長坐小船直入郡城’,想在寧波貿易,知府呂子班一方面‘犒以牛豕酒米’,以禮相待,一方面介紹中國制度‘市易有定,不能竄越’,勸說離去。”(9) “鴉片戰爭前夕”,英國人在要求割寧波一處島嶼時,清廷堅持不許,才改為要香港的。第二,何文稱:“明嘉靖三十六年 (1557) 葡萄牙人在侵佔澳門的同時就在寧波設商館。”我是研究我國對外開放港口和《中國對外開放港口》著者,也是澳門與中葡關係史研究者,深知“在侵佔澳門的同時”乃至整個明代葡萄牙人沒有也不可能在寧波設立商館。他們祇是在寧波府原轄境“棄土”雙嶼港 (今屬舟山市)上與中國海盜和倭寇共同勾結,非法私據在島上走私。所謂在寧波設立“商館”,可能是從來華冒險家葡人平托去過雙嶼港後寫的《遠遊記》書上所說,不可上當。如果那裡設有堂堂正正的葡國商館,朱紈還能當賊巢把它摧毀?!

還有,余世存先生在〈把名字刻在華盛頓紀念碑上〉一文稱:

當美國政府向中國徵集相關的紀念物時,由於我國的封閉和國中人士視野之狹窄,竟無相關可用之物,美國政府頗為失望。當是時,丁韙良在與徐繼畲的朋友張斯桂交往中,得知徐對華盛頓不僅非常瞭解,且發表過相關評論。於是,他購得上等石料製碑,並通過張斯桂得到原文,漢字碑乃成。1853年,此碑漂洋過海到達美國,贈予美國華盛頓紀念館。(9)

此說似有一系列失實,值得商榷。根據甚麼說“美國政府頗為失望”?美國政府知也不知道,何來失望?說美國傳教士丁韙良 (William Alexander Parsons Martin, 1827-1916) “購得上等石料製碑”,或說“丁韙良等人找到原文,並將這段文字在上等石材上刻成碑文,以大清國浙江寧波府的名義,於1853年贈送給建造中的華盛頓紀念塔”(10)。說得活龍活現,根據又何在?另有文章也強調是美國傳教士親辦的,說甚麼“1853年美北長老會駐中國的傳教士丁韙良曾贈一碑文予美國華盛頓紀念館,由福建巡撫徐繼畲撰碑文文字”(11)。同樣也是無據之言。

據沈弘先生文稱:他研究京師大學堂的歷史,已經翻譯了丁韙良回憶自己在寧波生活最為詳細的自傳《花甲憶記》。他的其它幾部帶有自傳色彩的書也正在翻譯之中。所以對該校首任總教習丁韙良比較熟悉,但從來沒有見到丁提起寧波石碑。當時在寧波有好幾個教會的新教傳教使團,丁韙良屬於美國北長老會的。1853年時,丁韙良還是個初來乍到的年輕傳教士,似乎還沒有可能去幫助寧波知府向美國政府贈送石碑這樣的重大外交活動。如果是丁發起的,丁韙良早在1853年就該提供碑文的英譯文,何必要等到1862年才叫伯駕 (施按:指另一美國到中國來的傳教士兼醫生) 來翻譯這些文字?(12) 因此沈先生否定是丁韙良等人幫寧波府衙辦理的猜測,言之成理。不過,他的中文水準並不差,也不能排除他與張詩桂兄弟合作翻譯過,也許是缺乏伯駕那樣被採用的機遇。當然,沈先生文中也不是全部準確,如說當時“寧波知府畢永紹”祇是“一個小小的七品芝麻官”。清代知府官階是“從四品”,祇有“知縣”才是“七品”(13),才會被人調侃為“芝麻官”。寧紹臺道雖可對寧波府紹興府臺州府巡道,也不過是正四品。其它不確,將在其它章節中論及。

三、寧波鐫贈的紀念石碑是誰寫的?

有人認定是徐繼畲本人寫的。如黃安年先生在2007年11月30日學術交流網上發表的一篇博文〈徐繼畲和華盛頓紀念塔〉中稱:“徐繼畲時任清政府福建巡撫部大中丞,他在華盛頓紀念塔上寫有兩段話:‘按,華盛頓,異人也,[⋯⋯]。’”(14)我認為這也是對原碑文誤解的說法,不足為訓。按美國為紀念塔向全世界廣徵紀念物時,徐當時如獲此消息,雖然估計他一定會贊同,但他當寧波府耶穌教徒的題刻石碑時,徐繼畲已罷官回老家,此時在家鄉,正忙得不可開交地與山西地方官和士紳積極辦對抗已攻入山西的太平天國軍。(15) 因此,他不可能參與鐫刻之事,乃至親自撰寫碑文。他知道此事,當在事後。另有人著文標題稱〈清代翰林徐繼畲為華盛頓紀念塔寫碑文〉(16)。這種標題就是不正確的。第一,查碑文內容除落款者和時間、地點以外,固然完完全全是徐繼畲寫的內容,卻並非是徐本人為刻贈此碑而寫的,而是由駐在寧波城的美國傳教士推動下,由寧波人耶穌教徒或他們會同美國懂中文的傳教士從徐的一本世界地理著作《瀛寰志略》中摘抄來的讚語。碑文開頭已寫得明白:“欽命福建巡撫部院大中丞”,是指他寫《瀛環志略》時的職稱頭銜”,而不是指寫鐫刻碑文時擔任的職務和頭銜。那時他已經被撤職回老家山西,既不在福建,也不在寧波。所以,那些文章所說碑文是徐起草的,是沒有根據的。第二,無論寫《瀛環志略》時或刻碑文時,徐早已不在翰林院,並不具有翰林這一頭銜。寫書時官位遠在他早年在翰林院裡的庶起士即“點翰林”之上。還有,如《徐松龕先生繼畲年譜》一書所附標題為“美京華盛頓紀念石刻中文前半段初稿墨蹟”的影印件,不知從何而得,恐不符實。它可能祇是《瀛環志略》一書的墨蹟,而非徐寫碑文稿的墨蹟。

四、石碑是從何地發運的?

落款既已明載是由寧波府鐫刻的,既然由寧波人辦的,而寧波是五口通商的一口,本港就有可能裝船發運美國。如果寧波發往美國的貨物太少,不夠裝滿一艘船,那也可就近運到上海港託運拼裝上船發送。無必要找麻煩多化錢多化時間,轉運到比上海遠得多的福州、廈門再轉口去美國。何況福州、廈門往來美國航線商船發船密度比上海低。

五、這塊石碑何時從寧波運送到美國?

按在寧波碑落款時間,折為耶穌曆是1853年。有人說是當年從寧波運送到美國。如上述余世存先生在網上發表文稱“1853年,此碑漂洋過海到達美國”(17),並無根據,美國政府公園管理處也不承認1853年到了美國。沈弘在上述文中則認為很可能是在1862年下半年才由寧波發運:

根據美國國家公園管理處的檔案材料中,至今保存着瑪高溫於1865年2月22日寫給布倫特 (J.C.Brent) 的一封信,信中這樣寫道:‘我已經榮幸地將一塊捐贈的花崗巖石碑送到了你們那個崇高而虔敬的紀念碑處,那塊石碑是在我的提議下,由中國寧波美國傳教使團的基督徒們所準備的。與石碑一起送來的還有英譯的碑文,後者是關於聲名顯赫的華盛頓的一段頌詞。’瑪高溫作為美國浸禮會的傳教醫師,早在1843年就來到寧波傳教施醫,是第一個進入寧波府的新教傳教士,資格自然也比丁韙良老出許多。1853年時,他在寧波的號召力也要比丁韙良大得多。因無確切的證據,華盛頓紀念碑的官方網站將這塊石碑抵達美國的時間寬泛地定在1853年7月12日 (刻碑日) 至1864年3月7日(國家紀念碑學會的期刊在此日的一條消息中首次提到由中國人捐贈的這塊石碑) 之間。之所以要把這個時間的下限定在1864年3月7日,是因為直到1862年5月,這塊石碑的碑文才由曾經長期在中國行醫傳教和擔任美國駐華公使頭等參贊及全權委員的伯駕醫生 (Dr.Peter Parker) 譯成英語。

因此,沈弘認為:“寧波石碑很可能是在1862年下半年才由寧波的美國浸禮會傳教醫師瑪高溫(Daniel Jerome MacGowan, 1814-1893) 從寧波運到美國。1861年美國的南北戰爭爆發之後,他趕在1862年年底之前回國,在北方軍隊中當了軍醫,直到1865年戰爭結束之後才重新回到了中國。因而他進一步推測寧波石碑大概是由瑪高溫1862年下半年由中國返回美國參加內戰時帶到美國的。”(18) 沈弘鑒於石碑出自寧波,將寧波石碑的照片和討論資訊送交寧波的“獨立觀察員”。“獨立觀察員”由此發表了博文〈華盛頓紀念館裡的寧波石碑〉,肯定“當以沈弘教授所作之探究最為可信”,並稱收到的石碑照片可鑒定是寧波產品:“是照之清晰程度,直教人宛若親臨壁前,彷彿觸手可及。石碑的質地,是吾等頗感親切的寧波青石,碑文四周的紋飾,上有雙龍騰雲,中間兩邊為梅蘭竹菊,下則熱鬧得多,右側似為福祿壽三星,左側似為文臣武將,其中間以山石,——其淺雕工藝的是濃郁的寧波風格。”(19) [本文特轉附照片如前,以方便查考]

但沈的這一推論又被另一網友“一象的博客”所否認。稱他自已利用網路搜搜尋尋,有了一些新的發現:

我在美國國務院的《外交通信》檔案記錄中讀到了美國駐華代理公使衛三畏 (Mr. S.Wells Williams) 在1865年11月23日給美國國務卿西沃德 (Mr.Steward) 的一封信,應該對定義寧波石碑運送美國的時間有所幫助。在北京的公使先生在信中告知國務卿,徐繼畲在被清政府革官回鄉十四年之後剛剛被召回復出,主管外交事務,這應該是清政府開始重視與外國交往的標誌。這封信還簡短敍述了徐繼畲書寫和出版國際地理書籍,在書中讚揚華盛頓和西方體制,使華盛頓在中國為人所知,徐繼畲卻被革職達十四年之久。並說,徐對華盛頓的讚揚文字已經被刻在一塊石碑上,而且十年前已從寧波送到華盛頓紀念碑 (見註二)。根據此信的論述來推理,寧波石碑大約應在1854-1855年左右運到美國。(20)

我認為,既然石碑已經刻成,承辦者當然希望及時發往美國,不會讓它積壓在寧波本地,而會千方百計早發運。而客觀上並不存在中美間遠洋運輸不暢通的情況。沈先生文中認為:“眾所周知,要把那麼大一塊石碑從寧波帶到美國,也許要經過漫長的外交努力和繁瑣的通關手續。況且在19世紀中期來往於中美之間的大都是些帆船,後者需要三至六個月的時間才能穿越浩瀚的太平洋。”這恐怕是沈生生不熟悉那段時期的航運歷史吧。按美國人富爾於1807年建成“克萊蒙特”號蒸汽機輪船在美國哈德遜河(在紐約州東部)投入國內航線營運。1819年,美國輪船“撒凡那”號橫渡大西洋。(21) 筆者1992年在中國舉辦的紀念哥倫布航行美洲五百週年國際學術研討會發表的論文已經指出過:“鴉片戰爭後五口通商,最早的商用輪船,大概是1842年駛進上海港的英國‘魔女號’,1844年,美國的‘財神號’開始在香港—廣州定期運輸客貨及郵件。1853年,美商旗昌洋行派輪船‘孔夫子號’航行中國。”(22)另有一則資料稱:早在1845年美國旗昌洋行的四百三十噸的輪船“孔夫子”號駛抵上海港在中國沿海營運。(23) 美國往來中美之間的遠洋商船不再是一葉扁舟而是輪船。他們早在1844年就擬在廣州尖沙咀建船廠。1852年美商杜耶普 (DewsnaP) 在上海虹口設立船廠伯維公司(Purvis & co)。如果當時沒有美國商用輪船來中國,要建修輪船的廠有甚麼用?我還可以舉一個確切證據證明1852年就有美國輪船作為商船往來中美航線。成為外交事件的1852年美國商船運載中國苦力從廈門到美國三藩市去,這艘不堪美國船長的欺騙加虐待而暴動的苦力船,就是輪船。恩格斯在紐約發表的文章中也寫着輪船。詳後。捎運這麼一塊石碑並非難事。所以,沈先生此論不準確。我考慮當年運抵,未必能保證,定於1854年運抵美國為符合情理。

寧波石碑對中美關係的直接影響所提倡的華盛頓精神的現實教益

一、對美國總統和中美關係的直接影響

1862年,美國傳教士伯駕將古漢語碑文譯成英文發表,這一消息在美國傳開:在遙遠的大清國,有一個官員,因歌頌他們的國父華盛頓而被中國皇帝免職。兩年後,到1865年清王朝在第二次鴉片戰爭中失敗,年過七旬的他又被召回北京,徐繼畲以三品京堂(即三品京卿。施按:官職名,原指衙門長官,但總理衙門的長官並不是徐,徐屬於官較小任大者,是另加的職銜)成為清廷總理各國事務衙門(相當今外交部)協辦外交官員。1867年10月21日,美國第十七任總統安德魯‧詹森特別委託國務卿西沃德,請一位藝術家繪製一幅華盛頓像,命美國駐華公使蒲安臣將畫像贈送給徐繼畲。1867年10月21日,贈像隆重儀式在北京舉行,蒲安臣公使熱情洋溢地致辭中,讚揚中國古代中國科技發明對世界的貢獻,提議中美兩國間開展文化交流,吸收美國新科技造福人民;對徐讚美華盛頓,深致感激;對徐因讚揚美國總統和西方政體而受到貶官,深表同情;對徐從事外交工作以來的成績,大加表揚。徐繼畲答辭中,除了感謝贈像和對對方讚揚表示謙虛外,繼續讚揚華盛頓賢德:“華盛頓是全人類的典範和導師,其賢德乃連接古代聖賢和未來偉人之間的紐帶,他永遠活在人們心中。”(24) 此事無疑加深了中美彼此間的瞭解,促進了兩國關係的發展。

還有與之有關當代一件也值得一提。1998年6月25日至7月3日,美國第四十二任總統克林頓訪問中國。6月29日,前述他在北京大學發表演講。在談到中美關係史時,克林頓提到一個插曲,就是本文第二節中引述的北京大學演講詞。不過,中國報導的中譯文,與前述美駐華使館提供的譯文略有不同:“從我在華盛頓特區所住的白宮往窗外眺望,我們首任總統喬治.華盛頓的紀念碑高聳入雲。這是一座很高的方尖碑,但就在這個大碑鄰近有塊小石碑,上面刻着:米利堅不設王侯之號,不循世及之規,公器付之公論,創古今未有之局,一何奇也。這些話並非出自美國人,而是由福建巡撫徐繼畲所寫,1853年中國政府將它勒石為碑,作為禮物贈送給我國。我十分感謝這份來自中國的禮物。”(From the windows of the White House, where I live in Washington, D.C., the monument to our first President, George Washington,dominates the skyline. It is a very tall obelisk. But very near this large monument there is a small stone which contains these words: The United States neither established titles of nobility and royalty,nor created a hereditary system. State affairs are put to the vote of public opinion. This created a new political situation, unprecedented from ancient times to the present. How wonderful it is. Those words were not written by an American. They were written by Xu Jiyu, governor of Fujian Province, inscribed as a gift from the government of China to our nation in 1853.I am very grateful for that gift from China.)(25) 我看後者中譯得較通順些,但也有不如意之處。如使館譯文稱“紀念塔”,而有的中國報導文章中稱為“華盛頓紀念碑”、“方尖碑”、“大碑”,是不夠確切的。因為我再三看到的實物是塔而不是碑。一個中國記者或作者、譯者,難道可以連塔與碑的常識性概念都分不清嗎?

二、寧波碑文讚揚的華盛頓精神對現實的教益

迄今中外所實踐的情況與華盛頓政治觀念,尚有相當大距離。寧波碑文及其出典《瀛寰志略》告訴清代中國人,現在世界上另有一個與中國完全不同的國家。1752年(乾隆四十七年),華盛頓立美國之後,他就“謝兵柄,欲歸田,眾不肯捨,堅推立國主”。但他卻宣佈“得國而傳子孫是私也”,“ 當擇有德者為之”。碑文引述的是“不設王侯之號,不循世襲之規,公器付之公論,創古今未有之局”。這一點在中國,經孫中山先生等人和武昌起義士兵的努力,辛亥革命後,使中國成為東半球中最早實行倣照美國推選總統制的國家。孫中山先生被推選為臨時大總統。遺憾的是,起初是舊軍閥搞復辟,直接恢復帝制,搞賄選,掛羊頭賣狗肉。蔣介石在政權即將面臨崩潰前夕,實行獨裁,包辦國大,選己為“總統”;逃離大陸後,殘餘勢力還在臺灣一隅之地,在稱“總統”的外殼下,蔣介石在臺灣就利用他的權力和陰謀,設計兒子世襲他的總統,實行父子世襲。中國大陸也有權力承傳問題,有的元首垂老,還要終身制到去世,接班元首也要由他寫條子指定,有某種變相之嫌。在亞洲,有的國家自詡是最先進的民主國家,卻在繼續搞天皇世襲制,首相還在喊“天皇萬歲”。有的甚至號稱社會主義國家,還在搞祖孫三代世襲元首制,都愧不如二百多年前的華盛頓。

反顧美國,是否也有變相的影子呢?有待研究,如美國亞當斯父子分別當第二屆和第六屆總統,父為約翰‧亞當斯(John Adams),聯邦黨1797-1801年,人稱“老亞當斯”;兒為約翰.昆西.亞當斯 (John Quincy Adams),民主共和黨1825-1829年,人稱“小亞當斯”。喬治‧W‧布希任第四十一屆總統,人稱“老布希”(26),喬治‧赫伯特‧沃克.布希是“老布希”的長子,任第四十三屆總統,人稱“小布希”。難道沒有父親有意扶植的因素?除了“小亞當斯”、“小布希”以外,難道當時美國沒有比“小亞當斯”、“小布希”更賢能的人可選了?這是否符合華盛頓政治觀念 碑文中稱讚的華盛頓精神中的“不尚武功”,現在世界能遵行的有幾個?美國本身,在筆者生活的幾十年閱歷中,除了反法西斯戰爭等可謂正義外,近一二十年以來與美國有關的國際戰爭,如小布希發動的對伊拉克戰爭,其性質值得討論。現在,在亞洲與某些好戰國家,力圖復活軍國主義的日本搞軍事結盟,售給先進武器,大搞軍演,無疑是在促進世界性的新軍備競賽。這是在推動“尚武”還是在“不尚武功”?應該反思是否符合華盛頓精神?

本文在開頭語中指出:中國人為華盛頓紀念塔贈碑,事情發生在寧波、福州和美國首都,也與澳門有一定的淵源關係,指的是說不僅澳門是中國與美國最早發生關係之地和最早駐紮使館之地 (待今後發文論證),而且也是徐繼畲獲得美國和華盛頓知識並形成觀點的來源之一。鴉片戰爭前,美國傳教士自1807年入華就開始從事旨在打開中國門戶的文化活動。1834年11月29日,廣州的商人、傳教士和領事聯合組織了“在華實用知識傳播會”,標榜要“出版能啟迪中國人民思想的書籍,該會由最早來華傳教的美國公理會傳教士裨治文 (E.C.Bridgman) 任中文秘書。裨治文撰寫的書籍《美理哥國志略》,初版於1838年,在新加坡印行,署名高理文。鴉片戰爭後,該書在廣州等通商口岸頗受歡迎,裨治文略加修訂,改名為《亞美利格合省國志略》,於1844年在香港出版第二版,不僅為魏源、梁廷楠編書的依據,也是徐繼畲在《瀛環志略》中所徵用和參考的。裨治文遂於1861年在上海出版該書第三版,並定名為《聯邦志略》。在裨治文筆下,美國不僅有輝煌的歷史、完美的制度、繁庶的物產,而且也是一個禮儀教化之邦。他力圖向中國表明,中國並非世界上唯一完美中心,在中國之外,還有另外一個世界存在,這個世界的文明教化並不亞於中國。實際上,裨治文向昏睡千年的“天朝上國”觀念提出了挑戰。他們於1844年2月23日,在澳門初創花華聖經書房,“花”指花旗國,即美國;“華”當然指中華帝國。1842年以後,通商口岸的傳教活動合法化,除廣州外,香港、廈門、福州、寧波、上海也相繼開埠,歐美傳教士也相繼離開南洋和澳門湧進這些地區開設教堂,同時也從事一些文化和出版活動。五個通商口岸中,寧波是初期美國傳教士的教育和出版活動較集中的地區。有人稱:花華聖經書房於1845年7月19日由澳門遷至寧波。但美國北長老會傳教醫師、醫學博士麥嘉締 (Davie Bethune McCartee) 1844年來華。他在寧波傳教期間從1850年到1853年編著《平安通書》,每年出一冊,共四冊,據稱仍由設在澳門的花華聖經書房出版。理哲 (Richard Quanterman) 曾一度負責花華聖經書房的工作。(27)(這個澳門的花華聖經書房存在的時間問題,尚待進一步考證。) 花華聖經書房在1860年前出版了大量書籍,對那時中國知識界影響較大。在澳門推銷的宣揚美國的書刊包括稗治文的《美理哥國志略》、《亞美利格合省國志略》在內,必然會被徐本人和他部下助手所收集到,並被吸收到該碑文的出典《瀛寰志略》中。

【註】

(1) 美國華盛頓紀念塔網站。

(2) 《瀛寰志略》,上海書店出版社標點本,2001年,頁277,頁291。

(3) (8) 何守先:〈華盛頓紀念塔上的中文石碑研究〉,載任復興主編:《徐繼畲與東西方文化交流》(論文集),北京:中國社會科學出版社,1993年,頁338-344。

(4) 浙江省鄞縣地方誌編委會:《鄞縣誌》,北京:中華書局,1996年,頁1871-1873。

(5) 寧波市地方誌編委會:《寧波市志》,北京:中華書局,1995年,頁2796。

(6) 譯文由美國駐華使館新聞處提供。

(7) (17) (25) 均載徐繼畲研究網。

(9)拙作載《鴉片戰爭與中國現代化》(鴉片戰爭一百五十週年國際學術討論會論文集),北京:中國社會出版社,1991年,頁296。

(10) 《雁過留聲:中美人文交流的記憶》,北京大學出版社出版。

(11) 新浪網,博客裡090311ij.

(12) (18) 沈弘:〈寧波石碑究竟是誰人所贈?〉,載《南方週末》報2006-11-23。

(13) (清) 黃本驥編:《歷代職官表》,上海古籍出版社,1980年,卷五,第二六九頁知府,二七七頁知縣。

(14) 黃安年文,載於學術交流網,2007年11月30日。

(15) 徐崇壽:《徐松龕先生繼畲年譜》,太原:北嶽文藝出版社,1994年,頁63-64。

(16) 小李杜風,文載於覬迪社區網閒話國粹,2008年5月1日發表。

(19) 獨立觀察員的 BLOG 2012-07-04,新浪網:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4423cedf0102e8s0.html

(20)一象的博客:〈華盛頓紀念碑裡的寧波石碑與徐繼畲的《瀛寰志略》〉(上),載新浪網 http://blog.sina.com.cn/u/2142521695 2012-07-19 06:51:26

(21) 《世界之最. 交通分冊》, 南京: 江蘇人民出版社,1982年,頁8-10。

(22) 拙作:〈中國與美洲的早期海上交通 (16-18世紀)〉,載《通向現代世界的五百年 —— 哥倫布以來東西兩半球匯合的世界影響》(紀念哥倫布抵達美洲500週年國際會議論文集),北京大學出版社,1994年,頁398。

(23) 轉引《中國航海史(近代)》,北京:人民交通出版社,1989年,頁68。

(24) 漢譯文,各有不同,本文轉引自同前《徐松龕先生繼畲年譜》,頁149-153。

(25)任復興譯:〈克林頓:徐繼畲直探美國賴以立國的自由核心理念〉,引自徐繼畲研究網站更新時間:2008-6-15。又同站〈克林頓總統在北京大學的演講和回答學生的提問〉譯文亦同。

(26) 李富明等二十七人:《美國總統全傳》上下冊,北京:國際文化出版公司,1996年,頁39、150、1069。

(27)王立新:〈美國傳教士與鴉片戰爭後的“開眼看世界”思潮〉,載中國社會科學院美國研究所《美國研究》1997年第20期。

* 施存龍,原中國國家交通部水運科學研究所學術委員、國家海洋局發展戰略研究所兼職研究員。