方濟各會修士的歷史淵源

聖方濟各會 (Ordem Franciscana) 由聖·方濟各·德·阿西西 (S.Francisco de Assis) 於1209年創立,1215年得到教皇英諾森三世 (Papa Inocêncio III) 的認可,1217年才傳入葡萄牙。(1)方濟各會在葡萄牙從事傳教活動,聖·方濟各·德·阿西西在活動中身先士卒,向人們,尤其是農村地區的人們傳播福音。他還開闢新的傳教地點,在那裡生活,與當地人相處,分享其信徒的生活方式。(2)

在遠東,方濟各會修士同樣是傳教活動的先驅。1245年,教皇英諾森四世 (Papa Inocêncio IV) 決定向蒙古朝廷派遣使團,謀求蒙古方面的支持,以遏制當時已經對歐洲和基督教構成威脅的穆斯林勢力。起初,這一任務交由葡萄牙方濟各會修士洛倫索·德·波圖加爾 (Fr.Lourençode Portugal) 完成,但他最終未能成行,於是若奧·多蒙特·卡爾皮尼修士 (Fr.João do Monte Carpini) 取代此人前往蒙古。雖然此次出使收效甚微,但是,方濟各會的其他傳教士此後依然延續了這一活動,如若奧·德·孟高維諾修士(Fr.João de Montecorvino)、鄂多理克修士 (Fr.Odorico de Pordenone) 和若奧·德·馬黎諾里修士 (Fr.João de Marignolli)。(3)

儘管在13世紀方濟各會修士已經付出許多努力並且取得了成果,但是,他們在東方的傳教發展與活動最終還得與西方國家海洋擴張緊密相連。(4)

首批抵達澳門的聖·方濟各·德·阿西西的信徒從菲律賓出發 —— 儘管他們早在1518年就已經身處果阿 (Goa) —— 於1579年抵達廣州。(5)這首支傳教士團隊的成員包括塞維利亞 (Sevilha)人、省監牧佩德羅·德·阿法羅修士 (Fr.Pedro de Alfaro),意大利佩札羅 (Pesaro) 人若奧·巴普蒂斯塔·盧卡雷勒修士 (Fr.João Baptista Lucarelli),巴埃薩 (Baeza) 人塞巴斯蒂安·德·聖·法蘭西斯科修士 (Fr.Sebastião de S.Francisco) 以及奧古斯蒂諾·德·特爾德西拉斯修士 (Fr.Agostinho de Tordesillas),他們讓一些士兵陪同前往廣州。(6)在克服了初到廣州遭遇的困難後,他們致函澳門主教賈尼路神父 (D.Melchior Carneiro),後者表示願意接待他們,並且給予他們支持 (7),加之廣州官員曾經宣佈過萬曆皇帝 (1572-1620) 禁止卡斯蒂尼亞人 (castelhanos) 在中國停留的法令 (8),於是,方濟各會修士們決定接受這種局面。他們從廣州出發前往澳門,但是,此行衹剩下佩德羅·德·阿法羅修士和喬瓦尼·巴蒂斯德·盧卡雷勒修士 (Fr.Giovanni Battista Lucarelli),因為塞巴斯蒂安·德·聖·法蘭西斯科修士在廣州停留期間已經去世,該團隊的其他成員也已回到菲律賓。(9)1579年11月15日,他們抵達“天主聖名之城(Cidade do Santo Nome de Deus)”,除了主教的款待,他們還遇到兩個願意向其提供幫助的人:葡萄牙在俗教士安德列·科迪尼奧神父 (Pe.André Coutinho) 和西班牙普通教徒佩羅·金特羅 (Pero Quintero)。方濟各會修士們拒絕了所有住宿方面的幫助,而寧願安頓在聖·拉札洛 (痲瘋病) 醫院 (Hospital de S.Lázaro) —— 該醫院由賈尼路神父於1569年建立 ——,在那裡工作,提供最簡單的服務。(10) 這些方濟各會修士在澳門得到一塊土地,以建立第一個方濟各會隱修院-修道院,該修道院很快於次年 (1580) 建成,用來供奉天使聖女 (Nossa Senhora dos Anjos)。(11)

除了這座修道院,盧卡雷勒修士還修建了一座供奉“玫瑰聖母”(Nossa Senhora do Rosário) 的教堂。(12) 後來,在1684年,經法蘭西斯科·佩雷斯·達·孔塞桑神父 (Pe.Francisco Peres da Conceição) 倡導,修建了從天使聖女修道院一直通往玫瑰聖母修道院的聖道 (Via Crucis)。(13)

1580年,佩德羅·德·阿法羅修士不得不離開澳門前往果阿,遂將修道院的管理權移交給盧卡雷勒修士。由於船隻在交趾支那海岸沉沒,阿法羅修士不幸喪生。1581年,若奧·盧卡雷勒修士 (Fr.João Lucarelli) 被逐出澳門。於是他前往馬六甲,在那裡也修建了一座修道院:聖母修道院(convento da Madre de Deus)。(14) 1582年,盧卡雷勒修士和米南德 (Aires Gonçalves de Miranda) 主教一同回到澳門,重新主掌當時已被廢棄的方濟各會修道院。(15)

1582年8月,一個新的七人宗教團來到澳門,團長是菲律賓聖·額我略 (S.Gregório) 監牧區的教長傑諾尼摩·德·布爾戈修士 (Fr.Jerónimo de Burgos)。當時召開了第一屆本地嘉布遣會修士 (frades capuchos) 會議,馬爾廷·伊納爵·羅耀拉修士 (Fr.Martinho Inácio de Loiola) 在會上當選為監牧。同時,還設立了中國聖·額我略監牧區,涵蓋馬六甲和澳門的修道院,且獨立於菲律賓總部而自治。(16)

1583年,在回到馬尼拉後不久,傑諾尼摩·德·布爾戈修士不得不重返中國,而此行的目的卻是推翻其早先取得的成果:澳門/馬六甲監牧區。原因何在?因為這個監牧區獨立於馬尼拉總部,它的存在使得卡斯蒂尼亞人無法保證已經成功開啓的通往中國的唯一大門保持暢通。(17) 然而,儘管他付出許多努力,卻未能實現此行的目的,於是他決定求助於方濟各會的大主教,以解決葡萄牙人和卡斯蒂尼亞人在該地區的紛爭。(18)這一問題最終在1584年被腓力二世 (Filipe II) 解決,他在聽取印度委員會 (Conselho das Índias) 的意見後,將馬六甲修道院讓給葡萄牙人,設立馬六甲聖·法蘭西斯科 (S.Francisco de Malaca) 監牧區,該區隸屬於印度的聖多美·曼尼普爾 (S.Tomé de Meliapor),但是,重新將澳門修道院劃歸菲律賓聖·額我略 (S.Gregório) 監牧區 (“中國大門的匙”)。(19)

然而,澳門並不歡迎這個決定,主教法蘭西斯科·派斯 (Francisco Pais)下令將“赤腳方濟各會修道院”(convento dos Franciscanos Descalços) 交給葡萄牙人,1585年8月11日,西班牙修士被逐出澳門。(20)

但是,直到1586年8月12日,該修道院才依據國王的命令和“純潔教會” (Ordem Seráfica) 的規定交到馬爾廷·伊納爵·羅耀拉修士 (Fr.Martinho Inácio de Loiola) 的手中,重新隸屬於菲律賓聖·額我略監牧區。1588年,西班牙方濟各會修士不得不再次離開澳門,並且在1589年將修道院永久性地交給了葡萄牙方濟各會修士。(21) 同年,腓力二世禁止菲律賓教徒前往中國。同時,根據1595年2月18日頒佈的王室令,腓力二世命令印度總督馬迪亞斯·阿爾布克爾克 (Matias de Albuquerque)“禁止除葡萄牙耶穌會教徒和嘉布遣會 (方濟各會) 之外的其他宗教派別的神甫在澳門停留”。(22)

因此,葡萄牙信徒孤單地留在澳門和中國,直到1633年,利安當修士 (Fr. António de Santa Maria) 才成功為西班牙方濟各會修士“打開中國的大門”,與此同時,“貧窮修女會”的信徒也進入澳門。(23)

當年,利安當修士在福建 (Fukien) (Fujian) 省停留了四個月。同年12月,他前往南京 (Nanjing) 省,卻被耶穌會教徒驅逐。1650年,他在山東 (Shandong) 省安頓下來,開始了菲律賓聖·額我略省在中國的傳教活動,這一活動一直持續到19世紀初。(24)

後來,特別是在1625-1650年間,一些來自馬尼拉的新的方濟各會傳教士抵達澳門。

但是,傳教的範圍並不局限於中華帝國。不久之後,傳教士們就被派往日本,以支持耶穌會教徒已經啓動且卓有成效的傳教活動。方濟各會修士大約於1582年或者1583年開始在日本進行傳教活動,胡安·保布雷修士 (Fr.Juan Pobre) 就是先行者之一,他曾經作為主教和傳教團的成員,陪同阿法羅前往廣州和澳門,隨後回到馬尼拉,並且在那裡加入了方濟各會。(25) 1584年,平戶大名豐臣秀吉 (Toyotomi Hideyoshi) 致函馬尼拉,同時附上許多禮品;而大名大村純忠 (Omura Sumitada) 同樣派遣十一名日本基督教徒,向方濟各會修士發出邀請。1592年,菲律賓總督戈麥斯·達斯馬里尼亞斯 (Gomez Dasmariñas) 委派多明我會的胡安·科博 (Juan Cobo) 赴日擔任大使。這位大使深信豐臣秀吉希望馬尼拉能夠對其俯首稱臣。然而,1593年,西班牙方濟各會修士佩德羅·巴普蒂斯塔 (Pedro Baptista) 被派往日本名古屋(Nagoya),隨行還有兩名葡萄牙方濟各會修士。(26)1594年10月,他們在京都 (Meaco) (Quioto) 修建了一座修道院和教堂,起名“寶尊堂聖瑪利亞 (Santa Maria da Porciúncula)”。此外,他們還建立了兩座醫院,接診痲瘋病人;在大阪(Osaca),他們修建了一座修道院,起名“貝倫(Belém)”;在長崎 (Nagasáqui),佩德羅·巴普蒂斯塔和葡萄牙修士傑諾羅尼摩·德·傑蘇斯 (Jerónimo de Jesus) 一同安頓在聖·拉扎羅濟貧院 (Hospíciode S.Lázaro)。從那時起,葡萄牙人、擁有濟貧院的“仁慈堂 (Santa Casa da Misericórdia)” 的教友們和耶穌會修士在傳教方面開始遇到了困難。(27)

起初,在日本土地上的傳教活動卓有成效,然而,很快形勢急轉直下。例如一些其他的宗教組織因為遭到迫害,而不得不離開“日出帝國”(Império do Sol Nascente)。1587年,織田信長 (Nobunaga) 的繼任者豐臣秀吉頒佈政令,要求所有封建領主驅逐傳教士。1596年,日本開始追捕並扣留了西班牙船聖·費利佩號 (San Filipe),該船原本從馬尼拉前往墨西哥,但是由於暴風雨,衹能停靠日本。被捕之後,這些方濟各會修士在1597年被判刑和處決。(28)

後來,到了17世紀,更多方濟各會修士來到澳門。1639年,法蘭西斯科·德·傑蘇斯·德·埃斯卡洛納修士 (Fr. Francisco de Jesus de Escalona) 抵達澳門,力求說服其信徒前往中國宣講福音。(29)

與此同時,從馬尼拉前往中國的西班牙方濟各會修士同樣途經澳門 [“天朝大國 (Celeste Império) 的入口”]。(30) 因此,有必要為西班牙的方濟各會修士在澳門設一名總管。(31) 利安當神父於1640年到1644年身處澳門。(32) 1649年,博阿文圖拉·伊巴涅斯修士 (Fr. Boaventura Ibañez) 與利安當神父以及若澤·德·卡薩諾瓦修士 (Fr. Joséde Casanova) (33) 一同被派往中國傳教。之後有很多人追隨他們的足跡。但是,許多人抱怨,當他們想從澳門前往廣州的時候,總會遭遇方濟各會修士和澳門葡萄牙當局設置的重重障礙。(34)

到了18世紀,方濟各會的曼努埃爾·德·傑蘇斯·瑪利亞·若澤修士 (Fr.Manuel de Jesus Maria José) 被若奧五世 (D.João V) 選中擔任南京 (Nanquim) 主教。此人於1721年2月前往中國,1722年8月抵達澳門,但是由於當時正值康熙 (Kangxi) 皇帝駕崩,於是曼努埃爾修士留在澳門,在此履行其對澳門和廣州的職責。(35) 1724年,新皇帝雍正 (Yongzheng) 準備將傳教士驅逐出中國的消息傳到澳門,為此,若奧五世派亞歷山德勒·梅特羅·德·索薩 (Alexandre Metelo de Sousa) 擔任使節前往中國,但是此行幾乎沒有取得任何積極的效果。(36) 曼努埃爾修士還兩次前往廣州,但是都被迫返回澳門,於是,1734年,他乘船返回葡萄牙。(37)

1742年,(38) 阿拉比迪山修道院修士若澤·德·傑蘇斯·馬利亞 (Fr.José de Jesus Maria) 和羅莎主教 (D.Frei Hilário de Sta. Rosa) (他同樣是方濟各會修士) 一同來到澳門,1743年到1745年間,若澤修士在澳門利用當地文獻撰寫成《中國與日本的亞洲》(Azia Sínica e Japónica),1745年,他返回葡萄牙。 (39)

18世紀,教皇在中國和印度的親身代表鐸羅 (Charles Thomas Maillard de Tournon) 的行為導致中國禮儀之爭 (Questão do Ritos Chineses) 愈演愈烈。(40) 鐸羅於1707年6月抵達澳門 (41),他企圖強迫所有信徒遵守教皇關於禁止中國禮儀的指

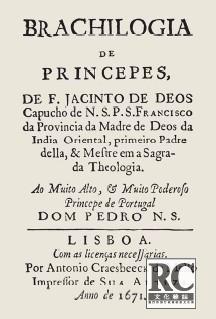

《王子們的省略語》卷首插頁,里斯本,1671年

令,但是此舉遭到民政和教會當局的抵制,由此導致澳門各教會出現了逐出教會、紛爭不斷和分裂的局面。(42)

1834年5月28日的一道政令取締了葡萄牙、澳門以及海外領土上的教會,這些教會的財產被收繳到國庫。但是,這道政令直到1835年才在澳門得到執行。(43) 當時居住在方濟各會修道院裡的有來自 (印度) 果阿聖母省 (Madre de Deus) 的院長法蘭西斯科·達·孔塞桑修士 —— 於1835年9月被逐出修道院,1836年被任命為大主教區教堂副主教 —— 以及同來自聖母省的安東尼奧·德·阿松桑修士 (Fr.António de Assunção) 和曼努埃爾·達斯·多勒斯修士 (Fr.Manuel das Dores)。(44) 同時到來的還有曾經擔任聖塔·克拉拉教堂神父多年 (45)、1839年被任命為“攝政王子營”(Batalhão do Príncipe Regente) 神父的若澤·德·索雷達德修士 (Fr.José da Soledade) 以及來自聖母省的法蘭西斯科·沙維爾修士 (Fr.Francisco Xavier)。後者1823年擔任 —— 派往澳門以推翻當地自由主義政府的 —— 三桅戰船“薩拉曼德拉號”(Salamandra) 上的神父,此外,1832年到1834年期間,擔任澳門議事會 (Leal Senado) 的神父,方濟各會修道院被取締後,擔任聖老楞佐堂區 (Freguesia de S.Lourenço) 神父。(46)

1861年,聖·法蘭西斯科修道院和教堂被拆除,原址上為“一綫營”(batalhão de primeira linha) 建造一座兵營,一線營1866年遷入該址。(47)

除了牧師與傳教活動,無論是在中國還是在東方的其他地方,方濟各會修士還從事一些救助活動。抵達後不久,他們就開始為聖·拉扎羅醫院裡的痲瘋病人和其他病患者提供幫助。向貧困人群提供幫助是教會的宗旨之一,因為聖方濟各·德·阿西西本人的意願與其曾經接觸痲瘋病人的經歷有關。因此,布拉斯·加西亞修士 (Fr.Blás Garcia) 在澳門聖方濟各修道院設置了一個“藥房”(藥店) 和一個診療室。(48) 該藥房為城市提供了多年服務,起到了非常重要的作用,尤其是在1762年耶穌會教徒被驅逐出境後,它便成為

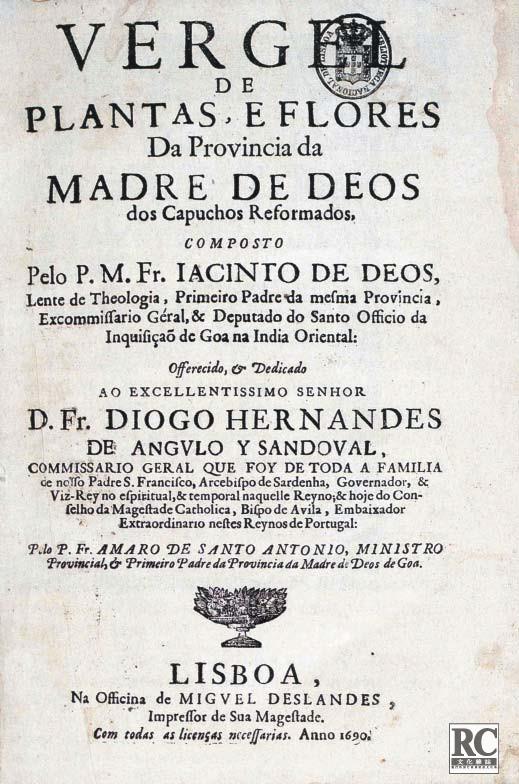

《退休嘉布遣會修士在聖母省的植物園和花園》卷首插頁,里斯本,1690年

唯一的藥房 (49)。通過這種方式,一些方濟各會修士為最需要幫助的人們做出了值得稱讚的舉動。

17世紀澳門的形勢

在賈辛托·德·德烏斯修士 (Fr.Jacinto de Deus) 生活的年代,澳門的形勢如何?17世紀是葡萄牙海上擴張以及在印度洋和太平洋確立優勢的世紀,他們建立了所謂的“東方葡萄牙帝國”(Império Português do Oriente),其中就包括澳門,而澳門將迎來與中國和日本貿易的黃金時期,在此期間,葡萄牙人扮演了中間人的角色,他們用中國絲綢換取日本白銀,然後再運往中國。(50)

另一方面,17世紀對於澳門來說又是一個充滿危機的世紀,因為荷蘭人從1601年開始就不斷對澳門發起進攻,1622年的一場大戰把這種形勢推向極致,荷蘭人被徹底打敗。為佔領澳門、馬六甲和長崎,荷蘭人希望切斷利益豐厚的白銀交易。(51)

由於日本貿易在1639年的終結以及荷蘭人在東方海域的商業和制海權的不斷增強,澳門的獨立商人們不得不轉向其他航綫,開始發展與東南亞其他港口的貿易。(52)

1640年,葡萄牙重新獨立,布拉干薩王朝 (Casa de Bragança) 的若奧四世開始掌權,這一變化在澳門也得以體現,因為西班牙人被趕出城市,而澳門與菲律賓之間的貿易也劃上了句號。(53)

1641年,荷蘭人佔領了馬六甲,給澳門的經濟帶來了陰影,因為後者因此失去了香料交易中心的地位。(54) 1660年,荷蘭人佔領望加錫 (Macaçar),逼迫無數當地家庭逃往澳門避難,另有一些家庭逃到帝汶 (Timor) 和暹羅 (Sião)。(55)

隨着明朝的倒臺,中國捲入了政治衝突與武力鬥爭的態勢,而澳門站在明朝一方,向其派遣士兵,運送大炮。(56) 隨着清朝人 [滿族人 (manchus)] 掌權,1650年廣州落入其手,澳門經歷的處境開始複雜化。(57)

1661年,清朝當局下令沿海居民撤往內陸,因為明朝的擁護者、國姓爺 (Coxinga) [鄭成功 (Zheng Chenggong)] 發動了數次襲擊,後者曾將荷蘭人趕出臺灣 (Formosa),並以此處作為據點。(58) 然而,如果該命令得以執行,那麽澳門將會消失,也無法證明葡萄牙人繼續在中國南部活動的必要性了,為此,澳門的獨立商人們發起了一場為生存的鬥爭,借助諸如賄賂、走私、外交等手段。(59)因此,阿方索六世 (D.Afonso VI) 向中國派遣了一個使團,由曼努埃爾·德·薩爾達尼亞 (Manuel de Saldanha) 出任使節。(60)

該使團1670年抵達北京,儘管受到了熱情款待,但是卻沒有取得任何實質效果。(61) 同樣的事情1674年再次發生,這一次的使團由本托·佩雷拉·德·法利亞 (Bento Pereira de Faria) ——前任使團的秘書 —— 率領。他們給中國皇帝帶去一頭獅子作為禮物,皇帝大喜。(62) 然而,這些出

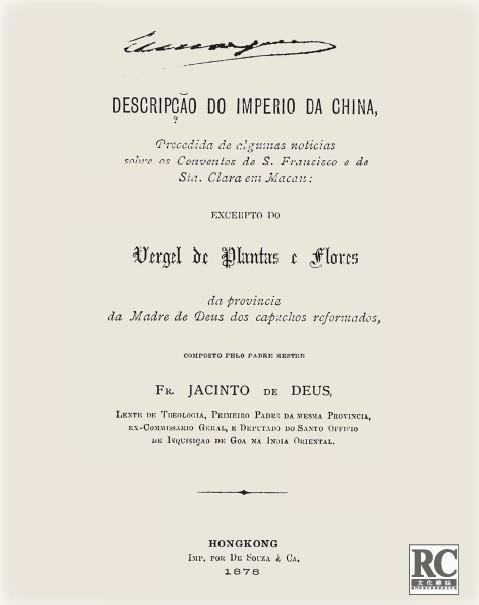

《中華帝國概述》封面 香港,1878年

使活動的目的不單是保證澳門的特權,還希望荷蘭使團 (1666-1668) 無功而返。(63)

1684年,中國當局在澳門建立了一個海關(hopo),負責徵收外貿關稅,檢查進出港口船隻並打擊走私。(64)

1685年,康熙皇帝頒佈聖旨,規定在年度集市期間,一年至少開放一次廣州港進行外貿活動。(65)如此一來,澳門失去了獨一商業中轉港的地位,而葡萄牙人也不再是在中國從事貿易的唯一中間人了。

儘管澳門失去了許多重要航綫,澳門的商業活動還是能讓中國當局有利可圖,因為他們獲得了一個不錯的收入來源,即採用丈抽方式 (com as medições) 向來往船隻收取關稅,並徵收其他稅 (66),這些措施使得他們能夠對澳門城市和居民進行嚴格的監控。

但是,居住在澳門的商人仍然有條件 —— 這一情況一直延續到18和19世紀 —— 向亞洲各國提供大炮、槍支和彈藥,往往使它們相對其他競爭者,甚至是穿越相同航綫、經營基本相同產品的中國人佔據上風。(67)

法蘭西斯科·德·德烏斯修士生平資料

法蘭西斯科·德·德烏斯修士曾經擔任(印度)果阿省教區長和宗教法庭委員。他撰寫過幾本作品:《軍事修士會騎兵的盾牌》[Escudo dos Cavaleiros das Ordens Militares] (里斯本,1670年),《東印度嘉布遣會聖母省法庭》[Tribunal da Província da Madre de Deos dos Capuchos da India Oriental] (里斯本,1670年),《王子們的省略語》[Brachilogia de Princepes] (里斯本,1671年),《小兄弟會修士的永生之路》[Caminho dos Frades Menores para a Vida Eterna] (科英布拉,1721年),《退休嘉布遣會修士在聖母省的植物園和花園》[Vergel de Plantas, e Flores da Provincia da Madre de Deos dos Capuchos Reformados] (里斯本,1690年)。

但是,他也因為將許多拉丁詞語葡萄牙語化而飽受批評,這種現象在《植物園和花園》這本書中尤為突出。然而,這些外來詞很多已經成為葡萄牙語的一部分,並且在19世紀被廣泛應用,例如雕刻(exarado),早熟(prematuro),保護(propiciar),安然無恙的(incolume),同鄉(conterrâneo) 等等。(68)

中華帝國概述

這部作品於19世紀 (1878) 在香港出版,可以說是一部值得再版和研究的作品,因為其中涉及了許多有關澳門和方濟各會歷史、17世紀的傳教

《退休嘉布遣會修士在聖母省的植物園和花園》頁面里斯本,1690年

活動,尤其是方濟各會傳教活動的資訊,此外,還有許多關於中國和中國習俗的記錄以及日本、馬六甲、交趾支那的資訊。

這部作品共有240頁,分為兩個部分:第一部分涉及方濟各會的活動,第二部分詳細介紹了中華帝國及其政府。第一部分共八章 (第1-52頁),涉及小兄弟會或者嘉布遣會 (方濟各會) 以及貧窮修女會修道院 (聖嘉勒或者方濟各會修女院) 在澳門的建立以及他們在這些地方的曲折經歷。隨後是“中華帝國概述”(第53-229頁),這一部分共有十二章 [起名“卓越”(Excelências)]。最後還有三章(第九至十一章,第230-240頁),其內容是第一部分的延續,再次介紹了方濟各會修士分別在交趾支那、中國和馬六甲的歷史。

這部作品以“敬告讀者”開頭,對該作品的版本進行了解釋。(69)之後是一個沒有編號的章節,名為“我們的信徒如何進入偉大的中華帝國”。其中描述了佩德羅·德·阿法羅修士帶領首批方濟各會修士抵達廣州以及他們遇到的問題,並解釋說,由於這些問題,他們致函澳門,希望在中國開始傳教之前,能獲准來澳門學習中文。文章說,在等待澳門回覆的同時,佩德羅·德·阿法羅修士和同伴正忙於“疾病救助和屍體掩埋”;文章還說,在“聖若翰洗者”(S.João Baptista) 誕辰日,他們進行了莊嚴的彌撒,這也是在中華帝國土地上進行的第一個彌撒。得到澳門的回覆後,佩德羅·德·阿法羅修士和塞巴斯蒂安·德·巴埃薩修士 (Fr.Sebastião de Baeza) 出發前來本市,而安古斯蒂諾修士已經前往馬尼拉,向聖·額我略監牧區傳遞消息。(70)

之後是第一章“小兄弟會修士神職工作重點介紹”。文章說,方濟各會修士是“最先將十字架樹種到西印度的人”,特別提到,(葡萄牙) 阿拉比迪山省的若奧·佩雷斯·德·馬切納修士 (Fr.João Peres de Marchena) 最先到達巴西傳教。儘管方濟各會修士在東方的第一站是印度,第二站才是日本,但是他們卻在日本成為第一批殉教者,因為佩德羅·巴普蒂斯塔修士和五名同伴以及二十二名德爾塞拉教修士 [德爾塞拉教士團 (Ordem Terceira)] 於1596年12月在京都被捕,1597年2月在長崎被釘死在十字架上。文章說,多明我會 (Ordem dos Pregadores) 的克路士神父 (Pe.Gaspar da Cruz) 1556年第一個進入中國,1578年,方濟各會修士佩德羅·德·阿爾法羅,若奧·巴普蒂斯塔·佩扎羅和巴埃薩人塞巴斯蒂安·德·巴埃薩緊隨其後。文章還提及,“純潔方濟各的孩子們”最先抵達“馬六甲群島”,同樣的情況還發生在望加錫群島 (ilhas de Macaçar)、摩鹿加 (Malucas) 群島、特爾納特島 (Ternate)、格羅羅島 (Geilolo) 和安汶島 (Amboino)。(71)

在第二章“在中華王國的澳門市修建嘉布遣會修道院”中,文章說,阿法羅修士和夥伴一同抵達澳門,受到了熱情款待,大主教賈尼路神父、耶穌會教徒和一些澳門居民願意為他們安排住宿。而他們傾向於住在隸屬於澳門仁慈堂 (Misericórdia de Macau) 的痲瘋病醫院,並且在那裡為病患提供幫助。文章說,這樣的行為給他們贏得了“讚許和情誼”,也讓他們獲贈一片“建造修道院”的土地,他們接受了這份饋贈,並且增建了一座神學院。三個葡萄牙人加入小兄弟會:安東尼奧·多斯·馬爾蒂雷斯修士 (Fr.António dos Mártires)、博阿文圖拉·德·利斯博阿修士 (Fr.Boaventura de Lisboa) 和貝南迪諾·德·傑蘇斯修士 (Fr.Bernardino de Jesus)。但是,由於葡萄牙人和卡斯蒂尼亞人之間存在對抗,因此這三人想把方濟各會修士趕出澳門,於是他們藉口說印度總督不樂意讓“異族”留在本市。這使得佩德羅·阿法羅修士決定前往果阿,覲見總督和大主教,將澳門修道院的管理權交予若奧·巴普蒂斯塔·盧卡雷勒修士。(72)

在第三章“關於佩德羅·阿法羅修士的犧牲”中,文章說道,在前往印度途中,“孱弱的船隻無法抵禦巨浪的侵襲”,而船員又缺乏操作經驗, 致使船舶在交趾支那海域沉沒,“獻身神職”的阿法羅修士最終被發現死在沙灘上。(73)

日本的殉道者。佚名畫家在布上創作的油畫,1640年 (聖若瑟修院,澳門)

下一章是第四章“對若奧·巴普蒂斯塔·德·佩扎羅修士的迫害愈演愈烈且不斷發生”,文中說,有人建議若奧·巴普蒂斯塔·盧卡雷勒修士離開澳門,繼續阿法羅修士的航程,或是前往廣州傳教,最終他被趕往馬六甲,作者對這一系列事件所包含的陰謀進行了分析。文章說,盧卡雷勒修士在馬六甲受到了熱情接待,同時得到“土地和經費”以建造修道院。(74)

在第五章“關於澳門修女院”中,作者描述了聖嘉勒(貧窮修女會)的修女前往馬尼拉以及在澳門修建修道院的事情。1633年,費雷拉 (António Fialho Ferreira) 總督從菲律賓聖·額我略省教區長處獲得許可,派六名修女前往澳門,“依照聖嘉勒第一守則中有關嚴格和樸素的規定”建造一座修道院。文章隨後提到,1634年,費雷拉總督致函果阿聖母省嘉布遣會省教區長,說“聖嘉勒赤腳信徒們”抵達澳門,受到熱情款待。文章同時提及修道院長索洛爾·萊奧諾爾·德·聖·法蘭西斯科 (Abadessa Soror Leonor de S.Francisco) 寫給同一人的信件。此信描述了貧窮修女會的修女抵達澳門的情形,說她們在“東望洋聖母教堂”(ermida de Nossa Senhora da Guia)“深入簡出”地待了六個月。1634年4月30日,她們遷至自己的“無原罪的聖母”修道院,之後接收了幾名澳門貞女,在修道院裡傳教。(75)

在第六章“關於索洛爾·若安娜·達·孔塞桑修女 (Madre Soror Joana da Conceição) 的光榮離世”中,文章寫道,出生於菲律賓的若安娜·達·孔塞桑修女來澳門僅四個月,就不幸離世了。(76)

在第七章“關於修道院長索洛爾·萊奧諾爾·聖·方濟各”中,文章講述了修道院長索洛爾·萊奧諾爾·德·聖·方濟各的生活以及她的離世。(77)

之後,在第八章“關於索洛爾·比阿特麗絲·德·聖塔·瑪利亞修女 (Madre Soror Beatriz de Santa Maria) 及其女瑪利亞·達·瑪德蕾·德·德烏斯 (Maria da Madre de Deus)”中,文章介紹,比阿特麗絲和她的女兒出生在長崎,父母都是葡萄牙人,前者被控支持傳教士,為其提供庇所,因此被囚,兩人同被流放澳門。兩人在聖嘉勒會修道院傳教,而女兒瑪利亞·達·瑪德蕾·德·德烏斯在1646年成為修道院長。隨後文章提及一封來自利安當修士的信件,此人在1643年陪同幾名修女離開澳門修道院,返回菲律賓,而這封信正是對此次行程的描述,題目是“院長修女與其他澳門市的聖嘉勒會赤腳信徒”。由於遇上猛烈的暴風雨,他們未能到達馬尼拉,轉而在交趾支那登岸,並且在那裡停留很長時間,後來,他們多次改變航向,最終在1645年回到馬尼拉。(78)

本書開始了篇幅最長的部分,即第二部分“中華帝國的描述”,作者介紹了各個王朝 (即君主政權)、國王 (皇帝) 的帝號、中國內部或是外國人對中華帝國的稱呼。(79) 文章此後分析了一本馬可波羅 (Marco Pólo) 撰寫的書籍,並與當時 (17世紀)的中國進行比照。

在第一章“關於中華帝國的偉大”中,文章開篇列舉了中國的種種偉大之處及其財富,相對於它國,中國是一個“人口如此衆多、國家如此富有、政治體制如此發達”的王國。然而值得一提的是,正是從“這樣的偉大”之中,滋生出中國人與生俱來的“狂妄和自負”,對於他們來說這是自然而固有的。文章隨後闡述了中國人是如何描述鄰國和歐洲(他們將歐洲畫在洶湧澎湃的海浪中,彷彿一座小島,目的是體現它在中國面前的渺小)。文章說,中國人將天分為二十四星宿,同樣地,他們也將帝國劃分成二十四個區域,使用星宿的名稱命名;給予他們的王國“至高無上”的稱呼,用“滑稽而刺耳的名稱”稱呼外國人。文章還介紹了傳教士與和尚之間的爭鬥,稱和尚為“傲慢狂妄之徒”。(80)

在下一章“關於中華帝國的悠久歷史”中,文章闡述了中華帝國的淵源以及悠久的歷史,或者按照中國人自己的說法,四千多年的歷史。(81)

在第三章“關於中國的文字和語言”中,文章堅持認為,漢字是最早發明的文字 —— 甚至早於埃及文字 ——,代表“形狀和圖像,表達和表示它們代表的事物”。文章列舉數個有關“中國文字”的例子,既有文字,也有羅馬拼音。最後介紹了應該如何學習中文的方法。(82)

在第四章“關於這個國家的才智和能力”中,文章涉及中國的發明,例如瓷器、印刷 (雕版印刷術)、火藥等,提到了文人以及他們的學識、道德水準和精神哲學,儘管“由於缺乏與別國的交流”,他們的科學知識匱乏,但是,他們能輕而易舉地掌握這些學科,例如數學、哲學和宗教學。之後說到大學和學生的數量以及中國出版書籍的數量。文章談及各種類型的書籍:編年史、歷史人物記載、古代歷史、自然哲學等等,並且分析了一些關於皇帝的作品,最後以孔子和孟子作為結束。(83)

在下一章“關於這個王國的偉大文明”中,文章說道要用“許多卷而不止一卷”來描述中國人的禮儀、儀式和“文明”。文章說,曾經有一本書描述了“三千多種禮儀”,涵蓋婚禮、下葬、訪問和宴請等場合,此外,還有一些種類繁多的“在信件和交談中用作稱呼”的名稱和頭銜。文章還介紹了中國人稱呼親友的頭銜和名稱,例如,中國人用不同的名稱區分父親一方和母親一方的叔伯、年長者、年幼者等等。描述了男人和女人的穿着方式,說道,“無論窮到甚麽程度,男人和女人都不會赤腳上街”。文章同時說道,“女人們身上都流露着端莊、氣質和穩重,看上去不像是後天培養,而是與生俱來的”。文章介紹了五種順序:君與臣、父與子、夫與妻、兄與弟、朋友與朋友,即“大臣對於君王的忠誠,子女對於父母的孝順,妻子對於丈夫的依附,兄弟間的愛以及朋友間的互重”,但是,如果要描寫這個國家的禮儀和禮貌,需要撰寫大量書籍才能完成。關於節日,文中特別提到“新年第一個月的第十天”,這個節日裡,人們大量使用式樣各異的燈籠,由此揭示了元宵節的來源以及兩個常常被提起的傳說。(84)

在第六章“關於帝國的建築和公共工程”中,文章首先說道,“該帝國的工程和建築,無論在數量上,雄偉程度或是規模上,都已超越所有其他王國和帝國”,之後,文章描述了權貴們的住宅,詳細介紹了“穿越多個省份,總長三千五百中國斯塔德 [此處指華里 —— 本刊編者],相當於二百四十五葡萄牙里格的”大運河的建設。本章以該工程的雄偉之處作為結尾,同時提請大家注意皇家住宅以及環繞中國的城堡和城墻。(85)

下一章是 “該國偉大的工業”。文章說,“雄偉的建築、工藝品以及建築中包含的深奧哲理和聰明才智,不僅源於該帝國的富饒,還來自工業的發展”。此外,它們沒有一處土地是閑置或是未經開墾的。文章解釋道,每一個村莊和城市都有兩座高大建築,一座是鼓樓,另一座是鐘樓,都用來報時。但是,北京朝廷的警鐘被認為是“世界上最大的鐘”。(86)

在第八章“關於航行”中,文章評論道,“不論有無城墻,在各地,尤其是在南方省份,不能通航的河流和海峽極少”,因此有很多的人住在水上,其數量近乎陸上人家的數量。船隻的種類、木筏及其用途都讓人嘆為觀止。(87)

在“關於帝國的富饒”章節中,文章說,航海為這個帝國帶來了貿易,並由此創造出大量財富。儘管該帝國金子的數量讓人驚嘆,但是人們卻“並沒有像其他國家一樣將金子衝壓成硬幣”,而是“對銀更加渴求,興趣濃厚”。文章提及“整個帝國送禮和行賄的舊習”,尤其是在朝廷內,常常需要花費幾百萬両的紋銀。文章還提到,該帝國其它的金屬資源同樣“非常豐富”,主要是銅和銅鋅合金,人們使用這些金屬製作炮、鐘、容器、神像和塑像。(88) 文章特別強調了澳門在大炮部件生產方面的作用,澳門也因此出名。(89) 關於錢幣,文章強調了銅和銅鋅合金的重要性,這些金屬在成型後從中心穿孔,用細繩串聯。(90) 人們沒有把金銀衝壓成硬幣,而是用來鑄造船型的貨幣,葡萄牙人稱其為“金麵包和銀麵包”。文章詳細介紹了在遺體下葬、掃墓或者祭日時,人們燒紙錢幣和紙“麵包”的習俗。文中着重描寫了蠟 ——“世界上最好”—— 和絲綢 ——“不僅是最好,而且是獨一無二的”—— 的重要性,提到進口絲綢的幾個國家,無論是在歐洲還是在亞洲。由於沒有羊毛布,他們使用各色的斜紋布和動物皮毛禦寒。糧食、肉類、魚類和水菓的豐富程度讓人驚訝不已,資源不計其數,其低廉的價

費爾南多·布朗比拉 (Fernando Brambilla, 1763-1834):〈澳門風貌〉(Vista de Macau)。選自“Carmen Sotos Serrano”,亞歷山德羅·馬拉斯皮納的《遠征的畫家》 (Pintores de la expedición de Alejandro Malaspina),馬德里,皇家歷史學院,1982年

格體現了國家物資的豐富和土地的肥沃。本章最後描寫了狩獵和漁業的豐富多樣。(91)

在第十章“關於這個帝國的貴族階層”中,作者描述了帝王們的習慣。他們在奪取政權後,會派人殺害前任帝王的全家。讓人好奇的是,衹有一個家族維持了兩千多年,即孔子的家族。文章利用這點對宗教進行了一系列的評論,批評他們對於孔子的過分尊崇,認為這種崇拜甚至“超過了對偶像的崇拜”。(92)

在倒數第二章“關於這個國家讓人欽佩的政府”中,作者讚揚了這個帝國“偉大而謹慎的政府”。首先“介紹學者和文人是如何談及他們的皇帝和政府”。文章闡述道,該帝國遵循三個法律:其一,致力於“仁政”的文人法律,強調孔子思想的重要性,以及其對皇帝修養產生的重要作用(九思)。之後,文章提及官員的角色,他們被分為九個等級,其中第九級是最高貴的,還分別介紹了各政府機構,即六部。 之後談到兵部衙門被分為五個部門,具有不同職能。文章轉而談及三年一度、每次三日的科舉考試,一個月之後,三百六十六名“文采最佳”的考生獲取博士學位。皇帝將這些人中“年齡最小、分數最高和能力最強的人選入一個學院或者政府機構,他們稱之為翰林院(Han-lin-yuen),其本身的意思是‘文學科學院’。這些人‘數量龐大,其能力和水準在帝國範圍內也是最高的’,他們被分為五類,分別組成五個衙門”。文章分析了中華帝國設立的衙門、它們的作用以及每一個衙門裡官員的等級。在大篇幅介紹“朝廷的衙門”以及如何命名之後,文章轉而開始研究省一級的衙門。在這一級別中,“有一個衙門權力高於所有省級衙門”,其主管被稱作“總督(tsung-tu),即該省的總督”,“在和平年代和戰爭時期,在民間,軍隊和審判罪犯的時候,此衙門的權力高於所有省級衙門”,但是,針對朝廷的申訴不歸該衙門管,而是送往相應的主管衙門。文章提到,常常有一種總督同時監管三四個省份,被稱為“兩廣總督(liang-kuang-tsung-tu)”和“兩江總督(liang-chiang-tsung-tu)”;每一個省都有一個將軍[總兵(Tsung-Ping)],此為最高級別;還有一名巡查官員 [藩臺(Fan-t'ai)],“這三種高官 [⋯⋯]都有各自的衙門辦公”。文章隨後解釋道,“所有的首府都有兩個衙門,所有省份的管理工作都由它們承擔;一個是民事衙門,另一個是刑事衙門”,“每個縣都有自己的巡查官員”,其職責是“要求地方官員實行仁政,保證和睦、團結和公正,並鏟除搶劫偷盜行為”;此外,還有另一名“負責該省海事和江河事務的巡查官員”。文章還說,“所有第一級別的城市,無論是否是首府,都有一個衙門,其職能是審查該市和縣的政治和民政事務”,具有與“北京朝廷總管衙門相同的”權限。之後是關於市的介紹,文章說,“第二級別的城市叫做‘州’,又被分為兩個級別:第一級州隸屬於第一級別的城市,有附屬的鎮;第二級隸屬於第一級別城市,沒有鎮”。文章之後介紹了鎮的情況,“每一個鎮都有一個衙門,主管官員有兩個助手,和他們一起決定該鎮的所有事情,而上訴書也應當通過該衙門遞交到所屬市的衙門。文章繼續說道,在鎮裡面還有另一個衙門,裡面有一個主管官員和四個助手,其職能是監督守法的情況,監督文案和狀師恪守公平公正原則,禁止他們怠慢和敷衍案件當事人;文章還提到“另一個衙門,這個衙門對直接分配給全縣和部分邊遠地區的鹽進行監管”;這些衙門為“政治和民事衙門”,而每一個城市還設有“軍事衙門,其等級和配置各有不同”。文章最後說道:“這個帝國,無論從外部表現還是機構設置來看,都是世界上最好的,但是其內部缺乏管理,這是由於他們缺乏信仰且胸無大志,因此官員不能恪盡職守,而是唯利是圖。”(93)

最後一章“關於偉大的中華帝國”,從中國人關於他們帝王的描述說起。他們認為,中國的第一個帝王叫做“天王”,第二個叫做“地王”,第三個叫做“人王”。讓人驚訝的是,中國人說,他們的第一個帝王在“宇宙洪荒兩百年後”就開始了統治。文章還說中國帝王自封的那些“如此偉岸的名號”,例如“天子”、“天神”、“神靈”、“偉大的帝王”、“萬歲國王”等,“與其說這是虛榮,不如說是荒唐”。 文章批評了皇帝為“一些在美德或者文學、和平或戰爭年代出類拔萃的下屬”修建廟宇歌功頌德,把他們當神一樣景仰的習俗。文章轉而分析了“帝國的遼闊與富饒”,說每年進入國庫、貨倉和糧倉的既有貨幣,又有各種實物,文章特別提到了銀子,稱其總數相當於“兩千七百九十萬克魯札多 (Cruzados) 的純銀。”文章繼續列數進入皇室和皇家國庫的財富,例如穀物(大米和小麥)、朱砂、乾菓、絲綢製品、亞麻布、棉花等等。介紹了皇城北京,說北京的宮廷佈局平坦,方方正正,每一邊的長度為“十二華里”,即“三意大利里和一個葡萄牙里格的長度”,每一邊宮墻設九扇門,但這衹是老城,隨着人口的增加,城市開始向“城墻之外”擴展。皇宮位於“這座壯觀而人口密集的城市”的中心位置,“朝向沖南”,被“宮墻”環繞,皇宮的“外墻又高又厚,被紅石膏覆蓋,屋頂的屋脊和屋簷處使用黃色琉璃瓦,很有藝術性,讓人心曠神怡”;皇宮有“四扇相互呼應且呈十字形佈局的大門,每一扇大門帶有三扇門”;“從太陽昇起到警鐘響起,門成對打開,而那些南邊的門除外,因為這些門衹有皇帝行走的時候才會打開”;“內墻上分佈着多個崗亭”,裡面有站崗的士兵;文章說,“緊貼皇宮的內墻使用巨大且規整的磚砌成”,內墻又高又寬,縝密排列,設有八扇門,在這些位於城墻角的門上,“建有八個造型美觀、勻稱而雄偉的角樓,其內部漆成紅色,金花裝飾,外部用黃色琉璃瓦覆蓋”。文章繼續介紹道,皇宮共二十層,“自南向北直綫分佈”,每一層都有其名稱和作用 —— 通過中文名稱(中文或者羅馬字母)進行區分,這些名稱同樣被翻譯成了葡萄牙語 —— ,帶有大門和庭院。 皇帝的寶座在第六層,在那裡,皇帝“接受來自帝國官員們的朝拜和行禮,參與人數超過五千”,作者還描述了“叩首”,即表示效忠的儀式。文章繼續介紹皇家宮殿的房屋和作用,詳細描寫了“皇帝和三個皇后居住”的房屋,每一位皇后以及子女的房屋,以及為皇室服務的一萬宦官。由於中國人希望“將皇宮與天宮看齊”,因此,在到達皇帝住處前,需要先通過“包含十一個庭院和十一間宮殿的十一重院落”。文章繼續介紹組成皇宮的“庭院、廣場或房屋”以及皇宮內的寺廟。作者注意到,“所有的宮殿和房屋,門和門廊,以及之前已經說到的房屋,都被又大又厚的瓦片覆蓋,並且用釘子固定,以防止颱風的肆虐,[⋯⋯] 上面佈滿黃色、綠色和藍色琉璃瓦”;而“東西走向的屋脊帶有雙層屋頂,建築風格優美,飛簷頂端以怪面飾,龍、虎、獅子和其它動物的頭型裝飾,這些裝飾都分佈在同一個屋脊上。動物的角、口和耳朵處,懸掛着有趣的花環、羊角和其它的裝飾;由於宮殿中所有能看到的地方都使用了綠、藍和黃色的琉璃瓦,因此,日出之時,伴隨着陽光,宮殿顯得十分耀眼,從遠處看,彷彿房屋、門廊和塔都是用閃閃發光的金子建成,加以綠色和藍色的釉;如此心曠神怡,多麽輝煌壯麗”。文章批判了皇帝冬至的時候在 “七個雄偉而奢華的寺廟”裡進行祭祀的習俗,這些寺廟“五個在新城”,“兩個在舊城”。本章最後介紹了皇帝在狩獵或者外出遊玩以及“作為皇帝進行祭祀或者其他利於國家的公共事務時”的“排場和衆多的隨行人員”。(94)

在第九章“我們的十三個傳教士從澳門修道院出發前往交趾支那王國傳播福音”中,作者又重新回到了方濟各會修士和澳門修道院的話題。本章描述了葡萄牙人抵達該區域的情形以及當地的地理特點。文章說,該國的國王希望能夠與馬六甲和澳門的葡萄牙人建立商貿關係,因此,派人前往澳門去邀請方濟各會修士。巴爾托洛梅烏·羅德里格斯修士 (Fr.Bartolomeu Rodrigues) 和兩個同伴前往該國,在那裡,他們獲得國王的許可“建立教堂和修道院”,而他們也成功地完成了此工作。兩年後,該修士回到澳門,因為在那個國家沒有取得任何成果。數年後,安德列·多斯·安茹斯修士 (Fr.André dos Anjos) 和雅科梅·達·孔塞桑 (Fr.Jácome da Conceição) 從馬六甲被派往該國,但是結果與前者一樣。第三次,澳門和馬六甲的神父被派往該國。第四次,方濟各會的修士們抵達該國,而由於暴風雨,運送嘉布遣會修女 (貧窮修女會的修女) 和 (菲律賓) 聖.額我略省的利安當修士 —— 此人陪同修女 —— 的船隻停靠在了交趾支那的海岸。(95)

倒數第二段的題目是“第十章:我們修道院的居士是如何進入中華帝國宣揚福音的”。 在對宗教特點進行總體介紹後,文章說道,博阿文圖拉·德·卡拉塔機羅納修士 (Fr.Boaventura de Calatagirona) 在羅馬總會頒佈命令,所有在東印度隸屬於 (印度) 果阿聖母的方濟各會修道院昇格到監牧區,其職責和權限與葡萄牙阿拉比迪山省一樣,這種情況與在馬六甲和中國發生的情況一樣。但是這一決定被拒絕,衹是聖多美的監牧保留了對印度嘉布遣修道院的管轄權,並負責選出馬拉加的監牧。而來自阿拉比迪山省的印度總代表和聖多美監牧傑羅尼莫·多·埃斯皮里托·桑托修士 (Fr.Jerónimo do Espírito Santo) 執行了這一命令,他任命弗蘭西斯科·達·阿魯達修士 (Fr.Francisco da Arruda) 負責馬拉加和中國監牧區,此人於1568年和弗蘭西斯科·多·奧爾托修士 (Fr.Francisco do Horto) 一同前往澳門。(96)

最後一章名為“若奧·巴普蒂斯塔·德·佩扎羅修士如何在馬六甲建修道院”。 本章講述了若奧·巴普蒂斯塔修士1581年被逐出澳門,前往馬六甲以及他在馬六甲是如何受到款待的。當方濟各會修士的摯友艾里斯.貢薩爾維斯.德.米蘭達 (Aires Gonçalves de Miranda) 主教從日本出發抵達馬六甲後,若奧·巴普蒂斯塔修士決定返回澳門,但是最終沒能成行。據作者所述,由於“受到馬六甲當地居民的騷擾”,在聖母的保祐下,他在城外的一個山丘上“開始建造修道院”。之後,他和同伴一起從馬尼拉出發,前往果阿,然後隨葡萄牙商船前往羅馬。(97) 教皇西斯托五世 (Sisto V) 為其提供很大幫助,在意大利建造了幾個方濟各會修道院,為傳教士前往中國做準備,但是最終這些修道院被教皇烏爾班八世 (Urbano VIII) 廢除,他將這些修道院歸到了“其他教律更加嚴格的省份”。(98)

【註】

(1) 方濟各會或者方濟會由聖·方濟各 (1182-1226) 創立。根據該教會的章程,還產生了由聖嘉勒 (Santa Clara) 創立的方濟各第二修會,或者叫“貧窮修女會”(Ordemdas Pobres Damas) —— 嘉勒修女會 (Ordem das Clarissas),還有方濟各第三修會 (Ordem Terceira),或者叫做懺悔兄弟會 (Ordem dos Irmãos da Penitência) (在俗方濟會)。

(2) (3)關於此事,請參閱萬嘉德 (Anastasius Van Den Wyngaert) 所著的《中國方濟各會志》(Sinica Franciscana) 第1卷。

(4) (5) 尤西比奧·阿爾納伊斯 (Eusébio Arnaíz):《澳門:遠東傳教之母》(Macau, Mãe das Missões no Extremo Oriente),頁67。

(6) 文德泉 (Manuel Teixeira):《方濟各會修士在澳門》(Os Franciscanos em Macau),伊比利亞美洲資料單行本,第38冊,第149-152號,1978年,頁299。

(7) (8) (9) (10) 文德泉:《澳門及其主教區》(Macau e a Sua Diocese),第3卷〈澳門的教團和宗教團體〉(As Ordens e Congregações Religiosas em Macau),頁409-411;頁413;頁414;頁418。

(11) 文德泉:《方濟各會修士在澳門》,頁312,對照尤西比奧·阿爾納伊斯:《澳門,遠東傳教之母》,頁68。

(12) 文德泉:《方濟各會修士在澳門》,頁312-313。

(13) 文德泉:《方濟各會修士在澳門》,頁313。 文德泉蒙席說,1872年,在開始修建山頂醫院 (Hospital de S.Januário) 時,那個耶穌受難十字架就從那裡被移走,安放在聖味基墳場 (cemitério de S.Miguel) 教堂的後面。對比《澳門及其主教區》第11卷〈澳門的教友會〉(As Confrarias de Macau),頁232-233。

(14) 文德泉:《澳門及其主教區》 第3卷, 頁419-420,對比文德泉:《方濟各會修士在澳門》,頁317-320。

(15) 文德泉:《方濟各會修士在澳門》,頁322-323。

(16) (21) 文德泉:《澳門及其教區》,第3卷,頁425-426;頁431。

(17) (18) (19) (22) (24) 文德泉:《方濟各會修士在澳門》,頁328;頁329;頁329-330;頁339;頁340。

(20) 文德泉:《方濟各會修士在澳門》,頁331。對照尤西比奧·阿爾納伊斯:《澳門:遠東傳教之母》,頁69。

(21) (23) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 文德泉:《澳門及其主教區》,第3卷,頁431;頁432;頁441;頁441;頁442;頁443-445;頁446;頁454;頁457。

(32)文德泉:《澳門及其主教區》,第3卷,頁457。對照尤西比奧·阿爾納伊斯:《澳門:遠東傳教之母》,頁70。

(33) (34) (35) 文德泉:《澳門及其主教區》,第3卷,頁457;頁456;頁449。

(36) 文德泉:《澳門及其主教區》,第3卷,頁449。請同時參閱林若翰 (João de Deus Ramos):《葡中外交關係史》。

(37) (38) 文德泉:《澳門及其主教區》, 第3卷,頁454;頁450。

(39) 尤西比奧·阿爾納伊斯:《澳門:遠東傳教之母》,頁75。

(40) 禮儀問題:由於所謂的“中國禮儀”(祖先對於孔子的崇拜以及用中文給神起的名字)在教職人員中產生的分歧,1709年,隨着總督和大主教反對元老院和耶穌會的做法,這一問題不斷昇級。

(41) (42) (43) (44) (45) (46) 文德泉:《方濟各會修士在澳門》,頁353;頁353;頁366;頁367;頁367;頁368。

(47)文德泉:《澳門及其主教區》,第3卷,頁465。對照安東尼奧·菲利西亞諾·馬爾克斯·佩雷拉 (António Feliciano Marques Pereira):《澳門歷史暨中國與基督教人民關係大事記》(Ephemerides Comemorativas da História de Macau e das Relações da China com os Povos Christãos)。

(48)文德泉:《澳門醫學》(A Medicina em Macau),第1卷,頁5-10。對照蘇亞雷斯 (José Caetano Soares): 《澳門和救援:社會醫學全景》( Macau e a Assistência:Panorama Médico-Social),頁168。

(49) 文德泉:《方濟各會修士在澳門》,頁351。

(50) 萊奧諾爾.迪亞斯.德.塞亞布拉:《佩羅·瓦斯·德·塞奎拉派往暹羅的使團 (1684-1686)》[A Embaixada ao Sião de Pero Vaz de Siqueira (1684-1686)],頁24。

(51) 萊奧諾爾.迪亞斯.德.塞亞布拉:《佩羅·瓦斯·德·塞奎拉派往暹羅的使團 (1684-1686)》,頁25-30。

(52) 潘日明 (Benjamim Videira Pires):《18世紀澳門的海上活動》(A Vida Marítima de Macau no Século XVIII),頁14-29。

(53)龍思泰(Anders Ljungstedt):《在華葡萄牙居留地及羅馬天主教佈道團簡史,廣州概況》(Um Esboço Histórico dos Estabelecimentos dos Portugueses e da Igreja Católica Romana e das Missões na China e Descrição da Cidade de Cantão),頁150。

(54) 萊奧諾爾.迪亞斯.德.塞亞布拉:《澳門與暹羅的關係(18-19世紀)》[ Relações entre Macau e o Sião (SéculosXVIII-XIX)],頁7-8。

(55) 博克塞(Charles R. Boxer):《復國戰爭時期法蘭西斯科·維艾拉·德·菲蓋雷多和葡萄牙人在望加錫和帝汶 (1640-1668)》[Francisco Vieira de Figueiredo e os Portugueses em Macassar e Timor na Época da Restauração (1640-1668)],頁16。

(56) (57) 文德泉:《17世紀的澳門》(Macau no Século XVII),頁47-48;頁90。

(58) 吳志良:《生存之道:澳門政治發展史》(Segredos de Sobrevivência: História Política de Macau),頁101-102。

(59) 文德泉:《17世紀的澳門》,頁106。

(60) 奧利維拉(Fernando Correia de Oliveira):《葡中接觸五百年》(500 Anos de Contactos Luso-Chineses),頁67-75。對照法蘭西斯科·比門特爾神父 (Pe.Francisco Pimentel):《葡萄牙國王遣中華及韃靼皇帝特使瑪訥撒爾達聶使京廷簡記 (1667-1670) 》[Breve Relaçãoda Jornada que fez à Corte de Pekim o Senhor Manoel de Saldanha, Embaixador Extraordinário Del Rey de Portugal ao Imperador da China e Tartaria (1667-1670)],由博克塞與白樂賈 (J.M.Braga) 編纂加註。

(61) 文德泉:《17世紀的澳門》,頁117。對照若澤·德·耶穌·馬里亞 (José de Jesus Maria):《中國與日本的亞洲》(Ásia Sínica e Japónica),第2卷,頁101-103。

(62)文德泉:《17世紀的澳門》,頁121。對照博克塞:《荷蘭商人與水手在亞洲(1602-1795)》[Dutch Merchants and Mariners in Asia (1602-1795)],頁30-46。

(63) 桑賈伊·蘇布拉馬尼亞姆(Sanjay Subrahmanyan):《葡萄牙帝國在亞洲1500-1700:政治和經濟史》(O Império Asiático Português 1500-1700: Uma História Política e Económica),頁298。

(64) 施白蒂(Beatriz Basto da Silva):《澳門編年史》(Cronologia da História de Macau),第1卷《16-17世紀》(Séculos XVI-XVII),頁131。

(65) 施白蒂:《澳門編年史》第1卷,頁140。

(66) 龍思泰:《在華葡萄牙居留地及羅馬天主教佈道團簡史》(Um Esboço Histórico dos Estabelecimentos dos Portugueses e da Igreja Católica Romana ),頁112-117。

(67)文德泉:《17世紀的澳門》,頁47;博克塞:《1500-1750年葡萄牙在南亞的征服和貿易》(Portuguese Conquest and Commerce in Southern Asia, 1500-1750),頁164-166。

(68) 伊諾桑西奧·法蘭西斯科·達·席爾瓦(Innocencio Francisco da Silva):《葡萄牙語書目辭典》(Dicionário Bibliográfico Português),第3冊,頁238-239。同樣參閱文德泉:《澳門及其主教區》,第3卷,頁447-448。

(69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80)(81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) 賈辛托.德.德烏斯修士:《中華帝國概述》( Descripção do Império da China ),頁1-3;頁3-4;頁4-9;頁12-14;頁15-16;頁18-19;頁19-29;頁31;頁30-33;頁37-52;頁53-59;頁89-91;頁92-93;頁93-102;頁103-114;頁9、115-124;頁124-128;頁129-131;頁133-136;頁133-136。

(89)賈辛托‧德‧德烏斯修士:《中華帝國概述》,頁133-136。關於此事,請參閱文德泉《樸加勞之家》,澳門、里斯本,“殷皇子逝世五百週年紀念活動執行委員會”(Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da Morte do Infante D.Henrique),1961年。

(90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) 賈辛托·德·德烏斯修士:《中華帝國概述》,頁133-136;頁139-146;頁147-149;頁150-190;頁190-229;頁229-234;頁236-237;頁240;頁240。

李 菁譯

* 塞亞布拉 (Leonor Diaz de Seabra),澳門大學葡文系教師,波爾圖大學文學系歷史學學士,澳門大學葡亞研究碩士及波爾圖大學歷史學博士。