葡萄牙籍遣使會傳教士江沙維神父,是19世紀上半葉在澳門活動的著名漢學家,澳門葡人中的精英人物。居留期間,他在澳門聖若瑟修院教授中文及英文、法文、意大利文等歐洲語言和音樂等。在漢語文化研究方面,他編纂了一批教材、教學參考資料和教學用工具書。其中,以1828年出版的《中國青年實用拉丁文文法》、1829年出版的《漢字文法》最為有名,成為了他漢學研究成果的重要組成部分,亦幫助他奠定了在漢學研究領域的地位。其所教授的學生也曾活躍於近代中國的歷史舞臺。

葡萄牙籍遣使會傳教士江沙維 (Joaquim Afonso Gonçalves,亦稱公神甫) 神父,是19世紀上半葉在澳門活動的著名漢學家。“他是當時葡萄牙傳教士中最出類拔萃的人物,漢學造詣最深”(1),取得了豐碩的漢學研究成果,大大地提高了葡萄牙人在漢學研究領域的地位,為澳門及葡萄牙人在漢學研究領域中爭得了一席之地。因此,對江沙維進行相應的研究就顯得相當有意義。由於種種原因,除了其漢學著作外,他留給後人的其他的史料很少,研究成果亦不多。(2) 隨着史料的不斷發掘,國內外學術界對他的研究越來越多。為促進對他的研究工作,本文將對其展開下列研究,以就正於各位專家學者。

生平及教學工作

1781年3月23日, 江沙維出生於葡萄牙特拉-烏斯-蒙德斯 (Trá-os-Montes) 省 [ 亦譯“山後省”]的一個名叫多若 (Tojal,Vila Real)的小鎮:“江沙維,[⋯⋯] 著名漢學家,1781年3月23日出生於特拉斯-烏斯-蒙德斯省的多若。”(3)

江氏獻身宗教是受其家庭影響的。他的學生加略利 (J.M.Callery) 所撰江沙維生平簡介稱:

他父母貧窮,靠在土地裡辛勤勞作謀生;但他們是虔誠的人們,希望得到財富,並遺傳給他們的子女珍貴的遺產:信仰與基督教徒的自我克制。在宗教教育的影響下,雖然沒有外界的指引,江沙維在早年就有不可抗拒的、與教會聯繫在一起的傾向。他所居住的省份是遣使會控制了大量教徒的省份之一。他偶然參加了他們的集會,並在此像一個不在乎他付出代價的人一樣,慷慨地發了誓。(4)

江沙維由布拉加 (Braga) 大主教在利蒙埃斯 (Limões) 聖若昂 (S.João) 教堂施洗入教,1799年5月17日進入里斯本里那佛勒斯 (Rilhafoles) 修道院學習,1801年5月18日發聖願,並在此擔任教師。(5)

江沙維頭像 (作者攝於聖若瑟修院陳列室)

促使江沙維東來中國傳教的原因,可能是當時葡萄牙國內比較動盪的政局。由於不喜歡這樣的政治局面,他便申請前來中國傳教並獲得批准,1812年從里斯本出發。加略利指出:

此時,葡萄牙正受到爭權奪利的黨派的困擾,由於修道院的平靜生活一點都不像武士營,江沙維決定去一些更平靜的國家來體驗他所接受的宗教生活的愉悅。為了這個決定,他申請參加赴中國傳教團。在中國,葡萄牙遣使會會士被委託管理一片廣大的地區;加上他有成為一名優秀傳教士所有的絕大部分素質,他順利地獲得主管的同意,於1812年乘坐本國船隻‘馬吉納尼莫 (Magnanimo)’號前往中國。

至於江沙維何時到達澳門,據加略利的說法是在1814年6月28日:“遵循葡萄牙的習慣和與所有的、航海活動有限的小型海洋國家一樣,克維特式戰艦‘馬吉納尼莫’在離開里斯本時,獲令在其航程中停靠一大批港口。因此,江沙維在巴西、印度、菲律賓群島各待了幾個月,於1814年6月28日到達澳門。”

據其他的史料,他到達的日期均為1813年。如施白蒂說:“1813年6月28日,里那佛勒斯修道院拉匝祿修士會分支的若阿金·阿豐索·岡薩雷斯 [現譯為江沙維] 抵澳門。”(6)文德泉 (Manuel Teixeira) 稱:“[江沙維] 1812年離開里斯本,次年6月28日到達澳門。”(7) 另外,〈葡萄牙漢學回顧〉及《葡萄牙 — 巴西文化百科全書》均稱他於1813年到達澳門。

江沙維原本獲派前往北京傳教。到達澳門後,由於清政府執行禁教政策,他無法成行,祇好逗留澳門, 在聖若瑟修道院度過了其一生。加略利說:

由葡萄牙人和中國人組成的在澳門的葡萄牙傳教士們,希望北京朝廷颳起的反對他們的風暴最終會過去,憑着他們掌管曆法的數學家的能力,他們能重返‘天朝’帝國的首都。在這個期望之下,江沙維被選為在北京的歐洲科學代表之一,這更使他迫使自己學習已在他心中紮根的數學與天文學知識。但由於嘉慶帝頒佈針對基督宗教的嚴厲聖諭,令人毫無疑問地感到南懷仁、湯若望的時代一去不復返了。

江氏在澳門的工作,除傳教外,主要是在聖若瑟修院從事教學工作,主要是因為該修院已經由耶穌會轉到該會來掌管。文德泉指出:“是北京主教湯士選 (D.Alexandre de Gouvea) 將澳門聖若瑟修院託付予拉匝祿會會士。而聖若瑟修院,自從1762年7月5日耶穌會會士撤離後,一直空置着 [⋯⋯]”(8)

他教授的內容主要是語言方面,有歐洲語言和漢語。加略利介紹道:

在江沙維神父在澳門的許多年裡,他幾乎持續不斷管理着一些將準備去教堂工作的、中國青年人的教育工作。他對學生及一般的中國人很慈愛,並屈尊賜教。[⋯⋯] 在他生命的最後時期,他在學院裡開設了一個英語免費課程。他的英語講得很好,寫作亦相當正確,西班牙語亦同樣好,但意大利語及法語差一些。

在此修院教授語言,特別是中文,有其重要原因。阿雷斯塔指出:

對中文的認識對於在澳門的葡人是重要的,而對葡文的認識對於中國人亦同樣重要,因為主要為了消除任何語義上的含糊。但是,當設立了傳譯職能後,通常這職務由一名懂雙語的土生澳門人或中國人教友擔任,而在語文上自然出現很多誤解的情況。若亞敬神父在教學教材及教堂理論範疇上實在佔有重要的地位,而他的語法規則處理法沿用至葡國統治結束。(9)

此外,他還教授音樂,並創作了許多中西音樂作品:

他開設了[與英語]同樣課時的音樂課。他對音樂有自然的品味,並對音樂進行了充分的修習,能夠創作一些正確的音樂樂章。江沙維將全部的思想投入到創作中去,使它們包含了一些新的意念及一些很適合在宗教方面演奏的內容。在重大的節日裡,聖若瑟教堂裡奏響江沙維作曲的音樂。作品由他的學生演奏,由優秀的男高音演唱。這位演唱者有值得讚揚的天生素質及演唱器官,歌聲優美動人。在他的西洋音樂創作及在其眾多中國樂曲創作中,一個顯著的特色是無處可見任何其他作曲家的一個音符和一個曲詞。迄今為止,在這項特殊工作中,他有所顧忌,即預防有不自覺剽竊的可能性,他不願查詢以前出版的同一主題的任何作品。

在音樂領域的這些成就,是與他極高的音樂天賦分不開的。施白蒂稱他“在音樂上也極有天賦。他的作品在他傳教、生活的聖若瑟修道院被印刷流傳”(10)。

此外,他還進行了一些為澳門社會服務的活動,以致於在澳門政局出現動盪時,他被迫逃離澳門達兩年之久:“他被征入由澳門總督組成的委員會來審議很重要的公共事務。[⋯⋯] 在完成了1822至1823年工作之後,澳門議事會翻譯員辦公室及在此的人不得不在總督的專制迫害之前逃離。這位總督以其無知的專制來擊敗所有的那些參加了在這座城市裡葡萄牙憲法運動的人。他逃到了在伶仃洋進行鴉片貿易的英國船隻上,因為其品德和優點,獲得了好心的接待。”

1841年9月30日,江沙維偶染風寒,但由於未能及時治療,於10月3日與世長辭:“在1841年9月,澳門此時的氣候是非常酷熱的,江沙維神父完成了他的《拉漢大字典》的印刷工作和他的《漢拉字典》手稿。他打算去青洲度過炎熱季節剩下的時間。在這時,他去海邊沐浴。[⋯⋯] 在沐浴之後,他肯定是得了嚴重的風寒及一般的其他小病。這迫使他從青洲回到了澳門。[⋯⋯] 到10月3日天主教念珠祈禱的星期日下午5時,病人在病了4日之後死去。”

由於在教育領域的辛勤工作及其對澳門社會的貢獻,他獲得了澳門社會各界的尊重與好評。澳門社會對他的死都表示了哀悼。加略利指出:

他的死訊被感覺到是整個澳門的不幸事件。次日早晨,許多市民未獲邀請,自願來參加他的葬禮,並伴隨他的遺體來到他安息的地方。江沙維神父確實獲得了所有人的愛戴。除開他的特殊之處外,他們認為他是一名好神父、一位優秀的市民和很樸實的哲人。中國人同樣很感謝他,並認為他與中國人本身的教師一樣受到良好的教育,這並不是因為他寫作的傑出著作,而是他的個人品性獲得了承認。

他的學生們更自願為他購買了一塊墓地,使他永遠安息在澳門這塊土地上。

更加感激他的學生與朋友,聯合起來在聖保祿教堂墓地購買了一塊永久墓地,並建立了一塊大理石墓碑,並刻有下列的碑文:‘D.O.H.Hic jacet Rever.D.Joaquimus Alfonsus Gonsalves, Lusitanus, presbiter congregationis missionis,et in regali Sancti Josephi Macaonensi collegio professor eximius, regalis societatis asiaticae socius exter pro sinensibus missionibus solicitus, perutilia opera sinico lusitano latinoque sermone composuit et in lucem edidit, moribus suavissimis, doctrina proestanti, integra vita, qui plenus diebus in Domino quievit sexagenario maior, quinto nonas octobris, anno MDCCOXLI.In memoriam tanti viri, ejus amici litteratura eque cultores hunc lapidem consecravere.’(11)

據此,向尊敬的老師與朋友 [表達我的悼念] ,並請您不要鄙棄獻給您,用於表達懷念與感激之情的小小的禮物:我提供給您在異國他鄉的這塊安息之地,請您在此等我,直到我擁有在一處樂土與您重逢的快樂。

因其漢學研究上的偉大成就,他獲得了許多榮譽:曾任加爾各答皇室亞洲學會成員,又是里斯本皇室科學院院士和 Conceição de Vila Viçosa 聖母會會士,曾被授予聖母貢塞桑勳章。但他獲任為院士的證書和勳章是在他死後才收到的。施白蒂介紹道:“他生前還是加爾各答亞洲學會的理事,並於1840年11月18日當選為里斯本皇家科學院通訊院士,但尚未接到證書和頒給他的聖母貢塞桑勳章就去世了。他的業績以政令公佈。”(12)

江氏死後,他的名字雖然沒有用於命名澳門的街道以紀念他,但在1872年,澳門總督歐美德 (Januário Correia d’Almeida) 親自以最隆重禮儀主持他的遷葬儀式,將他的遺骸從聖保祿教堂墓地遷往聖若瑟修道院教堂。1912年,他的名字列入教會年鑒,其中評價說“他為上帝聖名之城澳門增光”。(13)

漢學研究工作及著作考略

江沙維的漢學研究工作始於其到達澳門之後。首先是學習漢語。他原準備入京傳教,故先學官話。加略利介紹:“江沙維學習漢語完全具有天然的熱情。在第一年,他學習通常被稱為官話的北方語言。他講的官話很流利,語調亦準確。”

日本學者內田慶市指出:

江沙維所使用的漢語是以北京官話為標準的,這是當時很特異的事情。因為19世紀早期的來華傳教士如馬禮遜、衛三畏等都以廣東話為主,祇有例外是這個江沙維和羅伯聃 (Robert Thom, 1807-1846)。[⋯⋯] 我們上面已經說過,江沙維學的漢語是以北京話或北方話為主的,這是當時很有特色的事實,因為當時的大部分西洋傳教士學的漢語是南方話,如馬禮遜、衛三畏等等都是以廣東話為主的。西洋人正式認為北京話是漢語的標準話是威妥瑪開始的。其實比威妥瑪還早五十年,江沙維已經站在這樣的立場上了。這是威妥瑪之所以讚揚江沙維的《漢字文法》的原因。江沙維來華的目的本來是在欽天監工作,所以他來到澳門以後,立刻開始學習北京官話,儘管他不能達到這個目的,一直待在澳門。去北京的事情,對於葡萄牙,也是能恢復它的國威的一個好機會。結果拉匝祿會成為當時唯一的傳道勢力了。(14)

後來因不能赴京,又學習廣州話。加略利指出:“為了完成其神父職責及對其居住地區的華人更有用處,他雖然不願意 (因為在廣州話中包含了許多對音樂家的耳朵來說是不悅耳的語音),但還是花了三年來學習廣州話。此後,漢語成為了他特有的研究領域。我能說是他的私人領域,以其六十歲的年齡,他向我提到了一個著名的事實,即他自己莫名其妙地有四十八小時的時間沒有花在漢語上。”

究其重視語言學習的原因,阿雷斯塔做出了很好的解釋:

一個以拉丁文及天主教文化培養出來的人,要以理智的態度及放棄以歐洲及種族為中心的情意結來敞開自己的心扉,接受另一種截然不同的文明世界觀。從這事實的反映來看,該會是頗為有趣的。他以有條理的方式及毅力學習艱澀的中文,這是他邁向中國的第一步。其後,便是適應無數的風俗習慣、日常生活的心理、文化、一般藝術或禮儀。時至今日,人們對於若亞敬神父能在短短數年間迅速學懂中文均表驚訝。[他] 不但能講,而且能以極有深度的中文撰寫大量的作品。(15)

江氏工作勤奮,常超負荷工作,每天工作達16-18個小時,故能取得許多成就。加略利說:

那些沒有比江沙維更持久與堅定地進行研究的人們有理由吃驚,作為一名漢學家,江沙維在他的研究中令人吃驚地完成了如此之多的著作,其中一些足以令他流芳百世。對我來說,在與他有七年之久的密切交往中,有一個關於他的、唯一的與非常罕見的現象是,他的體能使他能忍受令人衰竭的熱帶炎熱天氣的影響以及他天生的精力在已知的、沒有放鬆的情況下,從未屈從於他超負荷的工作。[⋯⋯]聖若瑟學院位於澳門內港一個名叫青洲的小島。平時,它的師生在此聚集休息。江沙維神父每天辛勤工作16-18個小時,同樣在此度過他的假期。

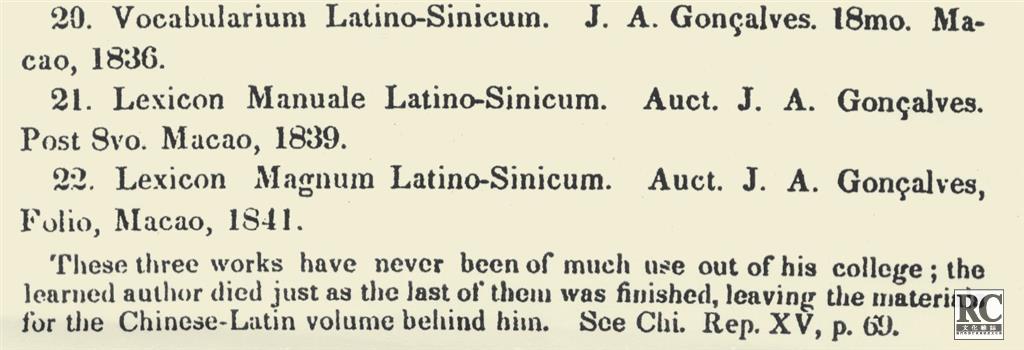

他的漢學著作,均由聖若瑟修道院印刷出版,按時間順序,主要有以下這些:

1828年,在澳門出版其首部著作——《中國青年實用拉丁文文法》(Grammatica Latina, ad usum sinensium juvenum),用於幫助華人學生學習拉丁文,按拉丁文語法原則編排。加略利指出:

1828年,江沙維神父在澳門出版的第一部著作是一本十六開本的小型著作,其書名為“中國青年實用拉丁文文法”。如其長長的書名所指明的,根據中世紀的標準,《中國青年實用拉丁文文法》(更準確地說是漢語—拉丁語法)一書是他在教授拉丁文時,為準備去教堂工作的年輕中國人編輯的。它從語言的成分,字母與音節開始,後面有變格與拉丁動詞變位、幾個句法練習、一些對話,最後是一些書信的格式。這本小型著作的主要長處是,從編者編輯的動機來看,是供其學生使用的。對其漢語部分來說,它收錄了極粗俗的成語;而其拉丁文部分則太誇張,同時經常含混不清。

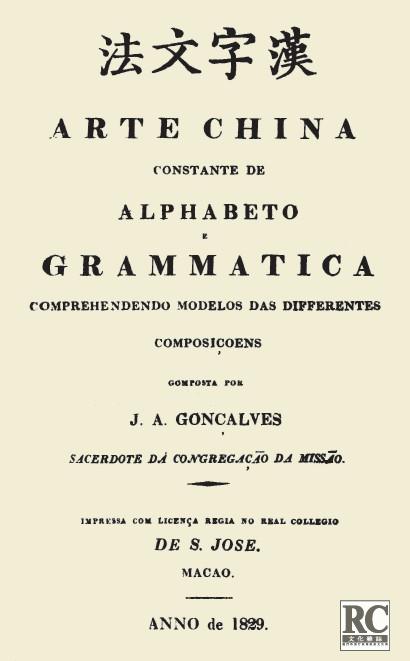

1829年,《漢字文法》(Arte China)及《常用辭匯和語法》完成。

《漢字文法》、《葡華字典》(Diccionario protuguez-china, no estylo vulgar mandarim, e classico geral) 和《華葡字典》(Diccionario china

《漢字文法》封面 (摘自:谷哥圖書雜誌)

portuguez,no estylo vulgar mandarim, e classico geral) 是他的三部最優秀的著作,足以確立其在漢學領域的地位:“總之,這樣一位多產作者的著作,像其他所有寫作了許多著作的作者一樣,當《漢字文法》、《葡華字典》和《漢葡字典》出版,足以確立江沙維成為最傑出漢學家的地位。”

《漢字文法》共有五百五十頁,分為八章。它們是 “Alphabeto China 漢字筆劃;Frases Vulgares E Sublimes 常用句子;Grammatica 文法;Syntaxe 問答;Proverbios 俗語;Historia e Fabula 故事與神話;Compsicões chinas 作文筆法”。後有附錄,分為兩個部分:“I Arte China sem Letras Chinas; II Indice”。

這部著作的特色,首先是在各章的編寫中融入了江氏對漢語教學的經驗,採用了一些自己獨創的方法。他把稱為字根的漢字二百一十四個偏旁部首減少為一百二十四個,編成一個漢字筆劃表;將漢語語音分解為一千三百個音節,編成語音組;將漢字的一千四百十一個不同的形符稱為“字母”,作為漢字辨認的結構單位。其次,內容豐富,包容廣泛。它不僅有漢字結構、分解語音音素、語法規律等語言的基本要素,還編有近一百頁的中國歷史註釋,將中國歷史從伏羲畫八卦、神農作耒耜介紹到清代;作文筆法部分,十分地道地介紹“起承轉合”等中國作文的傳統技巧及五言、七言古詩律詩的作法、對偶、平仄、虛實、葉韻、排律等規則和修辭手法;並有選文示範,教以八股文、聖諭、告示、契約、書信等公文程式,例如《左傳·鄭莊公戒飭守臣》、〈魏徵諫太宗十思疏〉、李白〈春遊宴桃李園序〉、柳宗元〈箕子碑〉、古詩〈大風歌〉等,既有官方文告,又有書信體例,還有古詩文、唐宋八大家的優秀作品,並兼顧官話和粵語,編寫得很細緻。總之,它實際是一部漢語的綜合性教科書。

對於這部漢學巨著,後人是如何評論的呢?被譽為法國漢學之父的法蘭西學院漢學講座首席教授雷慕沙 (Abel Renusat) 在1831年9月《學者報》(Savant) 上發表文章評論道:

澳門耶穌會 [應為遣使會,著作註] 的貢薩維斯神父是《漢字文法》這部研究中國語言著作的作者。作為教授中文口語和書面語言初學者必要的學習方法,該書分為三冊,向讀者介紹了四個解詞釋義的基本概念,通過與蒙杜西相同的方法,將字典中常用的二百一十四個詞縮減為一百二十一個,並按不同的發音編寫了一千三百個片語索引。這本索引長達七十四頁,使用了一千四百一十一個字元,他本人稱此為中國字母表。然而,《漢字文法》不僅是一本簡單的中國字詞手冊,書中還包括文學和民間的散文、語法、虛詞、四十四段對白、歷史故事和神話故事、公文書信和短文、官話和粵語例句選。不認可他的著作有欠公允。僅其第一冊就足以與著名漢學家齊名。(16)

加略利在1846年2月指出:

[在隨後的1829年],他寫成了《漢字文法》一書。它是經江沙維神父所著的最好的著作。它是一本葡萄牙語與漢語語法。一打開它,就能發現一些書前的表格。它們有字母表、變格、動詞變位和句法、一些對話及諺語的範例;在其書後,有一些書信的格式。為了能夠理解其優點及缺陷,我們介紹一下其幾個部分:在該書開始時、被江沙維神父稱為‘漢語字母表’的部分,無非是一份(漢語中的)部首與語音表,它們根據筆順與筆劃來排列。這份表幾乎能包涵所有收錄的漢字的部首和音節,[⋯⋯];其次,它插入了小段例文、一定數量有幾個音節的片語、清晰的句子,這些使學習這些表變得如此困難和討厭,以致於,據江沙維自己坦白,他的學生沒有一個能讀完它。[⋯⋯] 在這些辭彙表裡附錄的片語之後,有大量的漢語句法和語法的例子,它們使該書的格調變得通俗,但帶有一點嚴肅。在它之後的一個章節,包含了十六段官話的對話,它們在開始學習時有很大的用處;隨後有諺語表、被改編的來自寓言與歷史文獻中的各式各樣的文摘,以方便閱讀中國作家[的作品]。最後,該著作以一些文體的範文,特別是演說詞、詩歌、公文與書信來結束;而且這些範文本身就將佔用整一卷的篇幅。當我們流覽它之後,我們對《漢字文法》主要長處的評價是,它收集的素材是如此豐富,以至於比已出版的所有這類著作都要豐富。

對此劉羨冰評價道:

江沙維這本《漢字文法》比利瑪竇、金尼閣等早期漢學家對漢字的分析、整理和歸納,在體系上、在內容上,更具功力,走出了前人未走過的路子。在漢語作為外語的教學上,他提供了新的課本、新經驗,對澳門、對歐洲、對世界的對外漢語的教學方法的探索,都有一定的影響。(17)

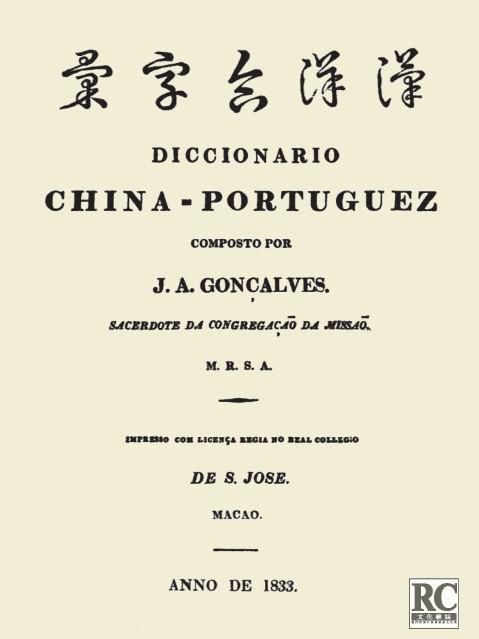

1831年,《葡華字典》出版,有八百七十二頁;1833年,《華葡字典》出版,有一千一百五十四頁。對這兩本重要著作,加略利介紹道:

兩年之後,在快到1831年底時,他出版了《葡華字典》。它為八開本,裝成厚厚一冊。這本著作是我們這個時代能使用的非常好的著作,甚至是到今天為止最好的著作。其作者自己亦覺得很滿意。在1833年出版的《華葡字典》是一部同樣的著作,沒有其他書可以與它媲美。它受到了嫉妒性批評的攻擊,因為它根據部首系統編排,但這種系統是不完善的並經常違反漢字構成的規則。從霍雷斯 (Horace) 時代到我們今天,第一等作者極少忽視他們自己的著作的成就,江沙維極其謙虛地稱他的著作沒有開創中國文化史研究中的一個新時代。

但《中國叢報》的評價是:

這兩部著作收錄了大量的片語和定義,但是他們收錄的語言阻礙了它們被經常使用。在後者,作者沒有必要地按難於理解的《康熙字典》214個部首編排,而不是採用他自己的系統。(18)

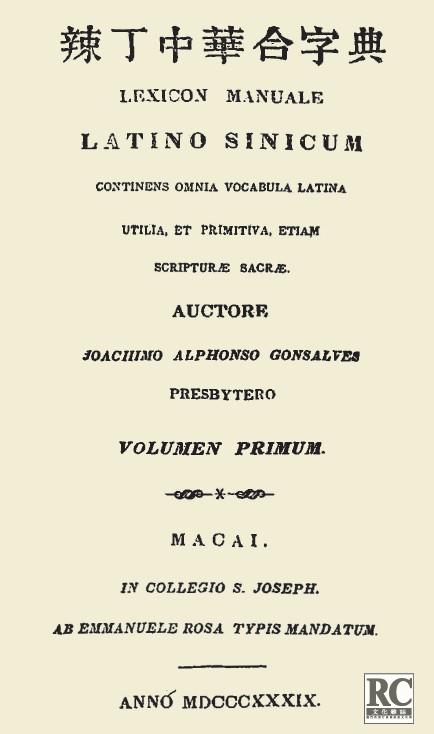

漢洋合字

在隨後的幾年中,直到生命的最後一刻,江氏把他的精力放到了編拉丁與漢語間對照的字典上,先後完成出版了《拉丁— 漢語字典 (洋漢合字典)》(Vocabularium latino-sinicum pronuntiatione mandarina, litteris latinis expressa)(1836)、《拉漢小字典》(Lexicon manuale latino-sinicum continens omnia vocabula utilia et primitiva etiam scriptae sacra) (1839)、《拉漢大字典》(Lexicon magnum latino-sinicum, ostendens etymologiam, prosodiam et constructionem vocabulorum) (1841)。另有一部《漢拉大字典 (漢洋合字典)》亦已完稿,但未能及時出版。

他之所以這樣做,是出自於其愛國熱情。據加略利介紹:

但是他看到了一個 [⋯⋯] 巨大障礙:這些著作寫作的語言是在葡萄牙外少有人知的葡萄牙語。由於他的愛國主義感情,他亦有意尋求通過用拉丁文出版四部字典來彌補這個錯誤。[⋯⋯] 第一部是1836年出版的《拉丁文 —漢語字典》,它主要是對收集在會話中的最重要的辭彙有幫助。第二部為《拉漢小字典》,是以前著作的重印,但增加了大量的冷僻與不常用的語彙。該書的優點不多,據我所知,還沒有發現作者在其出版時所提到的優點。它為八開本,1839年在澳門印刷。第三部為《拉漢大字典》,是用於彌補在《拉漢小字典》中不足的,裡面還包含了許多片語和句子,為中國學生在學習拉丁文時提供簡易的練習。但是不管是作者品味差,還是作為基礎的《拉葡字典》(Latin-Portuguese dictionary) 中的錯誤,事實是該書在拉丁文方面,其拉丁語法因誇大其詞,含混不清而受到大量批評;而在漢語方面,它受到的批評是其選詞粗俗,無出其右。在結束關於他的著作的介紹時,我可以說,江沙維神父的《漢拉字典》是在其去世前幾天完成的,手稿留在澳門的同事手中。該書在詞表方面與那些作者已經出版的著作完全不同。它收錄的一萬個例詞的編排法已有改進,按組成它們的筆劃多少來排列,而不是考慮它們所屬的合適的部首。採用二劃、六劃、十二劃等方法來代替按植物、樹木、石頭、馬匹等分類;並在這個體系之下,編排部首與音節。

對於這四部著作,《中國叢報》的評價是:“這三本著作在其修道院之外決還會有許多用處;學問豐富的作者在第三本著作完成後便去世,留下了《漢拉字典》的手稿。”(19)

除了以上的著作之外,還有關於他翻譯《新約全書》的問題。在本文所採用的史料中,都稱江沙維神父用清朝官話翻譯了《新約》,並在他死後才出版。但根據加略利的記載,這可能有誤。他說:“我將不談歸因於江沙維神父的《新約》漢譯本的問題。因為,當它被提議由他交付印刷時,真正的作者並不是他,這一點他自己亦多次談到。”根據這條史料的記載,《新約》的漢譯工作可能係由江沙維神父推動,但他並非譯者。這一點,還有待於史料的進一步發掘。

江氏的系列著作在學術界產生了影響,許多西方漢學家來信與他進行討論,如法國漢學家儒連。這種討論還為其學生在漢學領域取得成果創造了條件。加略利介紹:

我們已經注意到他的材料如此豐富的著作完全缺乏用於解釋它們的用途的理論性解釋。他的口頭教學也被人指出有同樣的錯誤。他自我滿足於讓他的學生機械地一頁接一頁學習他的《漢字文法》,而沒有將辭彙表中的微言大義講出來,就像他自己並不知道它們一樣。當關於這個主題的嚴厲的問題提出給他時,他回答道,在進行他的著作的研究過程中,涉及到他參考的資料是更難理解的。儒連先生從巴黎寄來一封批評信,指出他所沒有理解的隱晦於他的著作中思想深度到底是在哪里。江神父於是任命我負責組織一個機構來回答,並要求我從其兩部主要著作《漢字文法》和《華葡字典》中整理出一個簡明扼要的系統來。

我愉快地接受了這個值得尊敬的任務,而

辣丁中文

且盡自己的可能做好它。但是如果 (在此省略的) 我的著作是令人滿意的,我應該說到完成江沙維神父交給的任務時,他沒有就此向我提出一個字的建議。雖然他在我交出它時,他發出很高興的驚歎(這種表情已與提出了建議是一樣的)。我應該說,與他的讚揚一樣,我在1836年所寫的文章是關於語音系統的一個粗略大綱,我要感謝的是它的構想來源於江沙維的著作,雖然他有如此優秀的觀點卻樂於保持沉默,似乎表明他對此從未有過一個清晰的觀念。

江沙維的一些著作在1876年和1878年分別被克利科斯伯爵和哈姆林譯成法語。(20) 後來,由於在中國的修道院的學生大增,沒有合適的教材,北京西什庫教堂重印了他的《拉漢大字典》,稱為《中華辣丁合璧字典》,這已是它的第六版了。1936年,北京的法國遣使會要編一部法文、

《中國叢報》對江沙維漢語著作的介紹 (部分)

拉丁文、中文字典,即是以1922年第六版《拉漢大字典》為藍本的。

綜上所述,我們可以看到江沙維神父的漢學成就,主要集中在語言學和辭典編纂方面。阿雷斯塔指出:“在這一革新過程中,學者若阿金·貢薩維斯 (1781-1841) 神父在語言和辭典學研究方面起了重要的核心作用。”(21) 他的這些成就其實代表了西方漢學研究的方向之一,朝着中國語言文化的研究發展的趨勢。

西方最早的漢學家,是葡萄牙人租居澳門之後來華傳教的耶穌會士利瑪竇等人。從利瑪竇至江沙維的二百餘年間,西方的漢學家已從傳教士擴展到了歐洲的學者文人。研究的中心從澳門、北京傳到了法國巴黎,傳到了歐洲其他地區;到19世紀初,作為早期漢學研究中心的澳門與歐洲漢學研究中心的巴黎,已是東西方交相輝映的兩顆明珠。而澳門的代表人物應是江氏,而巴黎的代表人物應是上述給予江沙維《漢字文法》很高評價的雷慕沙。

在這二百餘年裡,漢學研究的着眼點已從宗教和孔孟之道轉移到中國古代的政治、歷史、風俗和學術思想,而其中的一個主要方向就是研究漢語本身。我們回顧過去,漢學研究的開拓者利瑪竇對漢語與漢字的認識不夠深入與系統。後來的漢學家在此基礎上於17-18世紀又做出了不少的努力,出現了一批以艾儒略、金尼閣、柏應理、馬國賢、伏爾泰等為代表的學者。他們精通漢語,富有成就,編纂了一批字典、辭書,如柏應理的《漢文文法》、《漢文字典》,馬若瑟的《中國語言志略》、《文法》、《漢語西班牙語成語》等。而到19世紀上半葉,江沙維的成就,將漢學對中國語言的研究推向一個新的高峰,所以江沙維應該說是代表了一個漢學研究的時代。

教學與研究工作的成就與影響

通過其在澳門聖若瑟修院的教學工作,江沙維取得了以下成績:

一是其教學工作促使他研究漢語,使他獲得了一批漢學研究成果,他的漢學成就是與其教學工作分不開的。為了能在修道院更好地為來澳門的歐洲學生及中國學生教授好漢語,他編纂了一批教材、教學參考資料和教學用工具書,以1828年出版的《中國青年實用拉丁文文法》、1829年出版的《漢字文法》最為有名。尤其是後者知名於歐洲,影響較大,評價很高。這些教材、教學參考資料和教學用工具書,成為了他漢學研究的重要組成部分,亦幫助他奠定了在漢學領域的地位。

二是教學工作培養了一批雙語人材,為澳門漢學研究的中興做出了貢獻。江氏在澳門從事教學工作二十餘年,培養了一大批雙語人材。其中許多人,在其帶領下,投入編纂字典等巨大工程中去,給因清廷禁教而沉寂了的澳門漢學增添了幾分生氣,使澳門的傳教士漢學後繼有人,如在其所編的《漢拉大字典》附錄的參與編寫者名單中就有八十四人。“江沙維神父在聖若瑟修道院培養了一批翻譯人才,其中最出色的就是1822年到1869年連續四十八年在市政廳擔任翻譯的若奧(João Rodrigues Gonçalves)。”(22)

在其學生中,比較有名的有:加略利,曾在江氏指導下完成了其著作《漢語發音書寫系統》(Scriptura Phoneticum Scripturæ Sinicæ):“《漢語發音書寫系統》,加略利著。[⋯⋯] 兩卷。澳門,1841年出版。這本字典與迄今為止出版的任何字典都不同,漢字是按其語音或基本成分編排;因此,它用近一千五百個小組代替了《康熙字典》的二百一十四個部首。其釋義用拉丁文和法文,並且進行了大的合併。”(23)

《漢拉大字典》參與編寫者之一的瑪姬士(José Martinho Marques, 1810-1867),是澳門首位土生葡人漢學家,就讀聖若瑟修道院,師從江沙維,漢語造詣頗高,官話和粵語十分嫺熟。他畢業後取得譯員資格,開始在澳門議事會擔當翻譯,翻譯了許多中葡來往的文件。1846年,應聘赴北京出任法國駐華公使館翻譯,後因使團延遲抵達,他在香港法律部門做了一段時間的中文翻譯,直到1848年,並在此後的十年中,一直都在為法國使團服務。1860年,他臨時接替了退職的衛三畏 (Samuel Wells Williams),出任美國來華使團翻譯。1861年3月,應普魯士外交部長的邀請,他又出任了該國使團翻譯。晚年回到澳門潛心研究漢語,1867年7月4日逝世。(24)

瑪姬士的最大成就是用漢語編著了一部二十萬字的著作——《外國地理備考》。他從大量的外文資料中取材,用十分流暢的文言文寫成,備受中國學者重視,著名學者陳澧親自為它校訂。1847-1848年被輯進廣州海山仙館叢書,後又輯進《小方壺齋輿地叢鈔》第一卷。他亦撰寫出版了一本《音樂要素》,據說還著有《中葡字典》,但未出版。

三是其所培養的學生遍佈港澳地區,在近代中國史上曾發揮過重要作用:“他是雙語人材的導師,他的學生很多在行政當局擔任高職,例如華務代理事務所所長等。”(25)

早在1937年,北京教區就發表了對傳教工作的評價:“假如我們不認同他的學術上的工作和他熾熱仁愛的心,我們就是沒良心的人。因為我們時常看見他無時不備地服務人靈,尤其是正陷死亡危險的公教外邦人及那些因天主恩寵而歸皈真正教會的人。澳門年青[輕]一代可以對他長期居留澳門期間所作出的堅定的獻身及忘我精神作出見證。”(26)

其研究工作之意義,被認為甚至可以與在此之前耶穌會士所做的工作媲美。阿雷斯塔這樣評價道:“拉匝祿會會士若亞敬神父的出現,動搖了耶穌會會士關於研究及認識中國穩佔獨領風騷的地位。縱使耶穌會會士在這方面仍高佔首位,但其他修會的重要性在某種程度上亦不可忽視。”(27)

結 論

作為澳門歷史上的一位精英人物,江氏是一位於19世紀上半葉在澳門活動的著名漢學家。19世紀初來到澳門,原本由教會安排他赴北京,但因為歷史原因未能成行,故留在澳門聖若瑟修院,從事教學工作,並在澳門居留直至去世。他培養了一批在中國近代史上有影響的學生,編撰了大批字典等著作,極大地推動了澳門的漢學研究。

值得注意的是,江氏是19世紀的一位終身居留澳門的葡萄牙人,並不像其他在中西文化交流過程的重要人物,祇是澳門的匆匆過客;他的教學工作可謂桃李滿天下,對中國近代史、港澳史的進程都產生了影響;其編撰的著作,影響之大,可以與以前耶穌會士的成就媲美。而他的成就,至今仍然湮沒無聞:“葡萄牙人從16世紀起就居住在中國澳門這塊地方,卻沒有設立過一間教授漢學的葡文學校,因為葡萄牙視漢學為一學術上的怪異行為,而當時亦沒有葡人漢學家肯去成為這個人物及孤軍作戰的冒險主角,雖然成功的價值會帶來先驅者及風雲人物的榮譽。如何可以理解若亞敬神父在其國家中既藉藉無聞不為國民所認識,而他的作品亦未被國人研究及出版?[⋯⋯] 現在是時候輪到這位19世紀偉大葡人漢學家以其一生言行及著作對不名譽的無敵來作出補救。”(28)

【註】

(1) (葡) 施白蒂 (Beatriz Basto da Silva) 著《澳門編年史 (十九世紀)》,澳門:澳門基金會,1998年3月,頁16。

(2) 目前,主要研究成果有:António Aresta, “Joaquim Afonso Gonçalves, Professor e Sinólogo”, in Administração, No.48,Vol.XIII, 2000, No.2, pp.677-683; Joseph A.Levi,“Padre Joaquim Afonso Gonçalves (1781-1834) and the Arte China (1829):An innovative linguistic approach to teaching Chinese grammar”, in Otto Zwartjes, Gregory James and Emilio Ridruejo, eds., Missionary Linguistics III /Lingüistica misionera III: Morphology and syntax.Selected papers from the Third and Fourth International Conferences on Missionary Linguistics, Hong Kong/Macau, 12-15 March 2005, Valladolid, 8~11 March2006, 2007, vi,357; (葡) 安東尼奧·阿雷斯塔 (António Aresta) 著《葡萄牙漢學回顧》,澳門《文化雜誌》第36-37期;葉農著〈19世紀上半葉活躍在澳門的葡籍漢學家──江沙維神父〉,載《國際漢學》,鄭州:大象出版社,2010年11月;內田慶市著〈19世紀傳教士江沙維對漢語的看法:葡萄牙遣使會的語言政策之一〉,載《東アジア文化交涉研究》,第4期等。

(3) (葡) 費南度 (Fernando Guedes) 節略;安瑟摩 (Anselmo Capas de Sabastião Rodrigues) 釋義《葡萄牙 ─ 巴西文化百科全書》(Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura),里斯本,第9卷,頁746。

(4) 《中國叢報》(The Chinese Repository) 第15卷第2期,頁69-80所刊登的〈江沙維神父傳記:包括一份有其各類漢學著作介紹的生平簡介〉。它由加略利用法文原著,由《中國叢報》譯為英文。以下引文如未註明出處,均係引自該處。

(5) 參見文德泉編《澳門教區檔案》之遣使會檔(澳門出版),頁717;安東尼奧·阿雷斯塔著〈若亞敬·亞豐素·江沙維士──教授兼漢學家〉,載《行政》2000年第2期(第十三卷,總第48期),頁501。

(6) (10)《澳門編年史 (十九世紀)》,頁16。

(7) 《澳門教區檔案》之遣使會檔(澳門出版),頁717。

(8) 文德泉著〈拉匝祿會士在澳門〉,載《澳門教區月刊》第445號 (1941年4月),頁891-892。

(9) (15)《若亞敬·亞豐素·江沙維士──教授兼漢學家》,頁504。

(11) 此處錄用拉丁文原文。因它與文德泉編《澳門教區檔案》之遣使會檔(見同上,頁720)在文字上有差異,故此處採用後者進行了校勘與補充。據安東尼奧·阿雷斯塔所引其墓碑上的文字,中文譯為:至善至偉的上主/安息於此的/是尊敬的盧濟塔尼亞人若亞敬·亞豐素·江沙維士/遣使傳教會神甫/皇室澳門聖若瑟書院傑出的教授/皇室亞洲學會外派會員/照顧中國傳教區善牧/大量中、葡、拉丁文實用著作作者及出版者/為人隨和/學識淵博/生活充實/福享天年/安息主懷時年六十有餘/王曆五年十月九日/1841年/他的一群文藝摯友/為紀念他/刻此碑文。《若亞敬·亞豐素·江沙維士 ── 教授兼漢學家》,頁501-502。

(12) 《澳門編年史 (十九世紀)》,頁81。

(13) 《澳門教區檔案》之遣使會檔(澳門出版),頁720;《若亞敬·亞豐素·江沙維士 ── 教授兼漢學家》,頁501。

(14) 〈19世紀傳教士江沙維的對漢語的看法〉,頁233、241。

(16) 澳門教區公報1941年4月第445號,第896-897頁曾轉載該文。轉引自《葡萄牙漢學回顧》,頁10。

(17) 劉羨冰著《雙語精英與文化交流》(澳門:澳門基金會,1994年),頁40。

(18) (19) (23)《中國叢報》第18卷第8期刊載的《關於中國的著作目錄》,頁402-435;譯文見《鴉片戰爭後澳門社會生活記實:近代報刊澳門資料選粹》,頁189。

(20) (21)《葡萄牙漢學回顧》,頁10。

(22) 見 (葡) 文德泉著《澳門的教育》(A Educação em Macau),轉引自《雙語精英與文化交流》,頁41。

(24) 參見趙利峰、吳震著〈澳門土生葡人漢學家瑪吉士與〈新釋地理備考〉〉,載《暨南學報》2006年第2期,頁131-132。

(25) (26) (27) (28)《若亞敬·亞豐素·江沙維士──教授兼漢學家》,頁504;頁505;頁505;頁506。

* 葉農,暨南大學中國文化史籍研究所教授,主要研究明清史(澳門史)、基督教傳華史、海外漢學的研究工作,曾發表相關研究論文六十餘篇,曾承擔中國教育部、澳門文化局等研究項目四個。