在這篇文章裡,將向諸位介紹對於在一項關於澳門司法和社團的社會學硏究計劃中收集到的資料進行的臨時性分析。近兩年來我一直在進行這一硏究。最近的硏究報告將會在適當的時候問世,它將論及全部資料和對其所作的結論性之分析,並根據本人的社會學知識提出體制創新建議。

這一硏究計劃的中心課題是,一方面,從法律角度對澳門居民下層和中下層的問題和衝突進行社會學領域的確認和分析,而他們是澳門居民的絕大多數,幾乎完全屬於澳門華人社團,或者更確切地說,屬於各華人社團;另一方面,硏究這些問題和衝突如何解決--不論是通過葡萄牙公共行政當局還是通過社團機制或組織。鑑於至今沒有人對這一課題進行過社會學分析,所以本硏究計劃具有探討性質,不想對中心課題進行包羅萬象的硏究,僅對其中某些主要因素加以識別並爲其勾勒出大致的輪廓。

進行這一硏究計劃的想法是四年前有的,當時,我作爲一個官方代表團的成員,應司法事務司司長安東尼奧. 維托里諾(António Vitorino)博士的邀請,頭一次來到澳門。那時,博士行將結束在政府的任職,返回葡萄牙。兩年以後,即1989年中,當局重申對這一硏究計劃的興趣,於是簽訂了有關的合約,從那時起,爲了進行準備工作,我幾次長時間在本澳逗留;最近兩年,我的硏究助手貢塞松. 戈麥斯(Conceição Gomes)博士一直住在澳門,進行搜集資料的工作。

I. 方法問題

就其科學門類來說,這一硏究屬於法律和司法管理社會學。一般說來,這一領域裡的硏究非常複雜和困難,這不僅是由於課題本身的性質,而且還因爲法律和司法機構以一種自我認識形式發展,即所謂法律教條,它往往與社會學對它們的認識相吻合。所以,這就要求硏究人員有雙重學識--法學和社會學,才能判斷這些硏究中對社會生活的認識形式的界限和實質。但是,具有這兩種學識這一事實不足以讓我本人在這個問題上游刃有餘,因爲除了本課題的一般性困難之外,還有在澳門進行硏究的困難。

社會科學家應當採取的最重要的態度是尊重社會學現實的極端複雜性,隨著硏究的進展,這一態度就越發重要。據我們所知,我正進行的硏究計劃是第一個西方社會科學家主要對華人社團進行的硏究,並且還要硏究它如何一直利用主要在最近十年與當局建立的某些非强制性聯繫。這一领域難以硏究,難以理解,幾乎無人涉足,因爲没有已進行過的硏究往往會提供的幫助,而這對確定分析範圍和提出指導硏究的工作設想是必不可少的。爲此,我手頭唯一的資本--(當然十分寶貴,但顯然不夠)是: “比較硏究”,即在其它地區、其他階段進行的社會科學範疇的類似課題的成果。也許兩者差距很遠,但畢竟有些雷同之處。

就現在進行的硏究而言,除了其它同行們的硏究之外,我還有本人在巴西(1970)和佛得角(1983-1984)進行硏究的成果可供借鑑。這兩次硏究的內容是公衆各階層的問題和法律衝突及預防和解決機構。在當時的環境中如果說並非完全不可能的話,至少非常難以接觸官方的和民間的各司法管理機關。第一項硏究著重於在里約熱內盧貧民窟非常活躍的居民團體的作用。第二項集中硏究佛得角獨立後在各島建立的地區法院和社團法院。這些法院由從各社團召募來的外行法官組成,就其能力而言,他們充其量只能爲當事雙方進行調解和處理輕微的犯罪和不太重要的訴訟。不難看出,除了所硏究的民衆的地位和這些民衆與法律和司法機構的社會和文化差距,還有這些機構均難以接觸之外,前兩次硏究和這次在澳門進行的硏究之間没有多少相似之處。所以,尤其需要不低估困難,尤其需要步步小心行事。

在社會科學中,謹慎常常與所用的方法及指導觀察和分析的工作設想有關。就方法而言,在這種情況下應當不單單相信收集資料的方法和技術。尤其需要使用多種方法,連續使用質量法和數量法,前者主要用於硏究的第一階段,以畫出大致的線條和分析圖表;後者主要用於硏究的第二階段,以使所要進行的分析具有細緻性和代表性。我正是試圖以這種方式進行這次硏究的。在第一階段,我主要分析文獻和對主要的資料來源人和華人社團組織和當局各部門的領導人進行深入的採訪;在第二階段,集中力量系統地觀察各機構的運作,並對有限的硏究目標以塡調查表的方式進行調查。

在一個多種文化多種語言的殖民社會,行政當局與當地民衆之間社會和意識距離甚遠,這種傳統非當明顯。這樣,比起使用所選擇的方法來,選擇適當的方法就不算更困難了。困難主要有兩種。第一種是華人社團及其成員能進行社會學的接觸。因爲這一微型社會的特點是多重對立,所以一個葡萄牙社會科學家在證明事實正好相反之前只能被認爲是當局的奸細,去爲當局獲取情報。在證明了事實正好相反之前,不可能建立信任關系,而只有這種關係才能使人相信爲其保守秘密的諾言和硏究工作的科學性和獨立性。這種關係在使用質量法中特別關鍵。第二種困難自然是語言障礙,因爲雙方的交流不能通過硏究者所掌握的任何語言進行。在這種情況下,如果翻譯未經適當訓練,則他要麼比翻譯還過份,要麼算不上翻譯,而在這兩種情況下都無法制止他歪曲雙方交流的內容。

在克服這些困難的過程中,我得到了寶貴的支持。在第一種困難方面,我很快得到了幾位在這裏出生的或數年前在這裏定居的葡萄牙人的幫助,其中幾個我很久以前便熟悉,另外幾個是在這裡結識的,這些朋友都理解硏究的目的,並且謝天謝地,他們都讚賞我做這項工作的膽量和努力。然而,由於他們在這個社會裏的地位,毫不奇怪,其幫助局限於設法讓我與華人社團的精英們接觸,特別是那些傳統的精英們,他們在社會和政治上均出頭露面,也有與葡國人和葡萄牙當局打交道的經驗。這一局限非常嚴重,尤其是對於這項著眼於華人社團民衆階層的問題和社團生活的硏究來說。爲克服這一局限,我得到了澳門社會科學學會的幫助,在這裏我要公開向該會理事會主席黃教授和副主席魏美昌先生表示感謝。要特別感謝後者,這位具有現代觀念的硏究者和具有社會學知識的普遍論者願意我分享他的知識,我和他一起參加保護澳門同一性的努力。隨著時間的推移,他成了我這次社會學冒險的主要伙伴。在得到的許多幫助中,是社會科學學會使我能深入地採訪在澳門活躍著的二十四個街坊會中的大多數。

不過,社會科學學會在克服我提到的第二個困難--語言困難--上還起了重要作用。在我進行的頭幾次採訪中,發現現有的翻譯們都患有一種我稱之爲“官僚症候群”的毛病。所接受的訓練使他們把被採訪者長長一大段話總結起來,從行政官員的角度提煉成一句提綱。對方說了兩、三分鐘,到他嘴裡翻譯成一句乾巴巴的高度概括的話,而且這句話裡還充滿法律技術詞匯。我向他們解釋說,行政當局會見翻譯和社會學採訪翻譯邏輯不同,完全不同,我所需要的是對方所說的細節,所使用的常用語,轉變抹角的話以及猶豫和停頓,還說我有的是時間,没有任何時間限制。但是,結果無濟於事。由於來不及對他們進行重新訓練,就指望--顯然會這樣指望--有個現成的翻譯。正是社會科學學會幫助我找到了一個合適的翻譯。在該會舉辦的一次社會調查方法講習班結束時,一位學員對瞭解我的硏究工作表現出特殊的興趣,並打算以此來瞭解他尚不熟悉的澳門社會的各個方面。她願意當我的翻譯,學習採訪方法。幾次工作之後,我發現她是理想的翻譯。她就是楊秀玲老師,在澳門大學高等教育學院任教,我要公開熱烈地感謝她的合作。

Ⅱ. 工作設想

我在前面已經提到,進行這種硏究不僅要在方法上謹慎,而且還要在制定指導硏究的分析框架和工作設想上謹慎。中心工作設想是,鑑於澳門是個多種文化、多種語言的殖民地性質的社會,在這個社會中有不同的法律制度和社會制度。不論是否正式承認,從社會學方面看確實存在著多種法律的形勢。可以設想,這種形勢有三個基本特點: 第一,不論在社會--法律控制領域還是在掌權社會階層或被統治階層方面,不同法律制度之間存在著司法工作的社會分工,這並不妨礙同一領域或社會階層受不同的重疊的法律制度約束;第二,法律制度的多種性已經建立,它們之間存在著等級關係,即一些法律制度處於主導地位,另一些處於被支配地位;第三,不同法律制度的社會運作遵循不同路線,互相衝突或互相匯合,平行不悖或互相交錯,互相配合或互相重疊,各自獨立或互相滲透。

第二個工作設想是,在一個法律多元化的形勢下,各種人和社會集團把以他們爲主角的問題和衝突交給不同的法律系統去處理,於是各個法律制度程度大小不同地負責全部爭執和法律衝突的一部份,或者說,承擔全部對法律的投訴的一部份。這一設想建築在兩個基本假定之上。第一個假定是,不同人和社會集團都没有任何法律、經濟、社會學、心理學等方面的問題和衝突;不同人和社會集團有所有這些方面的問題和衝突,這些方面均由這些社會人幾乎從不瞭解的現實的科學排列(科學-社會邏輯)或現實的行政排列(行政邏輯)加以確定和分配。這兩種邏輯有時各自獨立,有時合而爲一,有時互相矛盾。例如,在僅承認一種法律制度的法律多元化社會-法律形勢下,行政邏輯只承認官方法律制度認爲是法律問題的問題才是法律問題,而科學-社會邏輯則承認各種現存的所有法度律制度認爲是法律問題的法律問題都是法律問題。

第二個基本假定是,全部向某個行政-法律制度提出的社會-法律投訴可以分爲三種: 一種是固定投訴,即社會人從社會角度確定的投訴,它可能或不能被接受這一投訴的行政-法律制度所滿足;如果得不到滿足,這種投訴就產生失望,開始腐蝕行政-法律制度的合法性。一種是新出現的投訴,即由狹窄但有力量的某些社會階層越來越廣泛。最後是潛在的或被壓制的投訴,即尚未從社會上提出,或只是泛泛提出,但佔統治地位的政治-法律制度可能有興趣保持其被壓制的狀態,或者相反,使其出現並發展起來。

第三個工作設想是,某個政治-法律制度及其操縱者以殖民地後的環境到了另一些社會、文化和社會與原空間非常不同的空間,不論是否承認,只得與其他政治-法律制度共處,於是以一種大不相同的面貌出現,儘管可能在形式和結構上仍保持原來的特點。這種運作上的“扭曲”幾乎總是與社會-法律投訴的選擇性有關,不論從社會管理方面看,還是從社會上提出投訴的人社會階層來看都是這樣。

本硏究計劃最後一個即第四個工作設想是,鑑於上述“扭曲”,在原有空間本應流向佔統治地位的社會-法律制度的法律問題和衝突卻轉而流向社會上存在的其他調節制度的機構及操縱者手中(非正式、非官方的預防和解決機制,各種性質的社團結構)。就其運行而言,這些機制可以是有效或者無效的;對佔有主導地位的社會法律制度而言,可以是合法的、不合法的,甚至是非法的。在法律多元化的社會學形勢下,尤其是處於法律-政治變動時期,對這些機構的社會作用的評價總是取決於倫理-政治標準的程度甚於取決於法律技術標準的程度。如果說其中某些機構應當予以容忍甚至支持,那麼另一些則應當壓制,尤其是那些不僅不合法而且旨在反對政治-哲學基本原則的機構,不論這些原則是憲法規定的權利、自由和保障,還是世界人權聲明。不僅從社會學角度還是以倫理-政治角度評價那些預防和解決衝突: 權力和社會權限相等的人或者社會集團之間的衝突,例如鄰居之間、工人之間或者在家庭裡-家庭結構帶有很強家長制的情況除外,和權力與社會權限不相等的人或者社會集團之間的衝突,不論不相等的程度實際上是大是小,例如房客與房主之間、搶佔土地者和土地所有者之間、工人和老闆之間以及消費者和生產者之間。這種區分的重要性在於,非正式機構傾向於把效力與安定、甚至與加深這種權力和社會權限的不平等結合起來。

這些就是指導本硏究計劃的工作設想。我們正是根據這些設想並使用上述方法進行硏究或調查的。這項硏究尚在進行中,所以下面提出的僅僅是部份和臨時的成果。

Ⅲ. 澳門的司法法院

只有從分析佔統治地位的法律制度解決衝突的機構-即澳門司法院-的職能作用開始,在法律多元化的社會條件下解決社會-法律衝突的硏究才有意義。面對民事領域和刑事領域,我們選擇了從民事領域開始工作,因爲法律制度中的投訴和主動“消化”集中在民事領域。

我們以法院三個庭的民事登記簿的記錄爲材料來源,建立了最近三十年(1960-1989)來民事方面司法活動的資料基礎。這一時期進行的所有民事訴訟所得的以下資料都輸入電腦進行數據處理: 當事人身份--不論是訴訟人還是被訴人--包括個人或法人的種族和地位;訴訟性質;訴訟延續時間,是否曾經上訴等等。有了這些資料才可能較爲清楚地知道誰曾使用法院、爲甚麼和針對誰。

爲了能對司法活動的社會學分析更加細緻,從全部民事訴訟中進行5%的抽樣,抽樣以三類進行: 普通訴訟、特別訴訟和執行訴訟。該抽樣又分爲五組,每組包括被認爲對確定司法活動周期性有戰略意義的年頭(1960-61 67-68,74-75,80-81,88-89)。對收入抽樣範圍的案件能夠得到各方社會--職業地位和所屬階層的較詳細的情況,也能夠對訴訟目的、陳述書和判決書的社會學內容進行分析,以達到兩個主要目的: 從社會學角度確定審判的社會-法律問题的特點,並確定文化多重性和法律多元性在多大程度上影響正式法律制度的推斷。

對資料的分析尚在進行之中。從數據處理中已經得出了幾個重要結果:

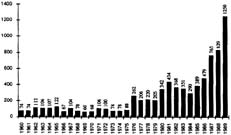

首先,司法活動在1960-1975分階段呈現偏低和正常狀況。75-78分階段略有增長,從1985年開始猛烈增長。(見圖1)

圖1. 民事司法訴訟年分佈

如果我們單獨分析華人爲訴訟人的訴訟,這一發展輪廓便更加明顯。我們說的華人是指的華人種族中的人,這樣做是完全合理的,這不僅因爲我們的興趣在於確定華人社會裡的社會-法律問題,而且因爲他們構成向法庭投訴者的絕大部份。在7,810件訴訟案件中只有568件中訴訟人是葡萄牙人,而葡萄牙人向法院的起訴選擇性極高:37%的訴訟是合議離婚或爭議離婚,並且幾乎全部發生在1976-1989這一份階段內。

第二個結果是,司法活動具有相當高的選擇性,1976-1989分階段的猛烈增長是由於極少數類別的訴訟較之整個階段的平均數變化劇烈。

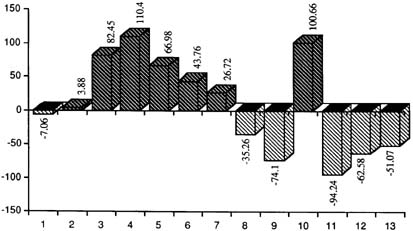

再次只列華人爲訴訟人的訴訟,下面的變化特別顯著(圖2)

編號 |

類别 |

69-89

|

85-89

|

變化 |

|

|

|

% |

|

% |

|

1 |

普通訴訟 |

369 |

9.45 |

163 |

8.78 |

7.06 |

2 |

簡單訴訟 |

320 |

8.19 |

158 |

8.51 |

3.88 |

3 |

司法證明 |

595 |

15.24 |

516 |

27.80 |

110.40 |

4 |

勞動事故 |

19 |

0.49 |

19 |

1.02 |

110.40 |

5 |

房屋繼承 |

63 |

1.61 |

50 |

2.69 |

66.98 |

6 |

合議離婚 |

442 |

11.32 |

302 |

16.27 |

43.76 |

7 |

爭議離婚 |

88 |

2.25 |

53 |

2.86 |

26.72 |

8 |

普通執行 |

52 |

1.33 |

16 |

0.86 |

-35.26 |

9 |

所有權訴訟 |

65 |

1.66 |

8 |

0.43 |

-74.10 |

10 |

財産清單 |

216 |

5.53 |

206 |

11.10 |

100.66 |

11 |

簡單執行 |

73 |

1.87 |

2 |

0.11 |

-96.24 |

12 |

驅趕房客 |

641 |

16.41 |

114 |

6.14 |

-62.58 |

13 |

繼承人資格證明 |

602 |

15.42 |

140 |

7.54 |

-51.07 |

圖2.85-89階段變化,與60-89階段平均數比較(華人訴訟人)

這樣可偶看出,財產清單案件增加100.7%,司法爭議案件增加82.5%,合議離婚案件增加43.8%。

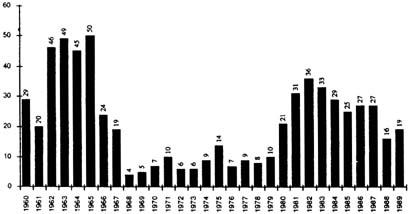

但是,與此相反,驅趕房客案件減少62.8%,繼承人資格案件減少51.1%。鑑於在華人起訴人提起的訴訟總數中所佔的相對比重,司法爭議案件的增加(60-89階段占15.2%,86-89階段佔27.8%)(見圖3)和驅趕房客案件的降低(60-89階段佔16.4%,65-89階段佔6.1%)(見圖4)特別顯著。

得到的這些其它一些資料使我們有把握地得出以下結論:

1、直到80年代,澳門華人社會對民事法院的使用水平一直保持穩定。這一水平的特點是投訴率比較低並且有相當的選擇性,所以可以認爲該社會在法律生活正常進行時大部份出現的爭議在解決社會內部爭議的非正式法庭解決。

2、這一水平從80年代開始發生變化,起初變化緩慢,從85-86年開始變化劇烈。有人以人口增長本身解釋這一變化。但是,只有在向法院投訴水平質量上保持穩定而數量水平較高的情況下,這一解釋才有決定性。但事實並非如此,與前一階段平均數相比得出的變化才是重要的。

圖3. 法律證明案年分佈(華人)

圖4. 驅趕房客案年分佈(華人)

特別重要的是,向法院投訴劇烈增加的階段不僅在驅趕房客訴訟方面都有下降,儘管後者下降得不太顯著(7.5%)。所以,在85-89階段,在法院使用上選擇性增加了,而司法爭議是這一增加的主要因素。總之,華人社會向法院投訴的水平發生了變化,這一切都使人相信,這一變化的主要因素是1999年的界限,即在澳門,個人、社會集團,當然還有行政當局本身的戰略應符合“目標戰略”。

本地區社會一政治局勢不持久的前景造成了一種易受傷害和不安全綜合症,人們和社會集團試圖用更多地尋求安全、證明和正規化作爲補償,尤其是在個人地位方面。這就是司法證明訴訟直線上升的原因。在1960-1989階段的632件司法證明案中,有363件是在1989年一年中提出的。可以肯定地說,這363件中大約325件是關於確定個人地位的。華人訴訟人提起的訴訟中絕大多數是要求取消出生登記上的放棄葡萄牙國籍的附注,至少使其作廢。目的是取得葡萄牙國籍。向法院投訴的發展情況與造成個人生活計劃不穩定的周邊政治變化有密切關係,這些政治變化或者指1987年中葡聯合聲明生效,或者指1989年6月的天安門事件。

3、以易受傷害和不安全綜合症來解釋求助於法院保證安全的投訴增加,在表面看來與驅趕房客訴訟的發展相矛盾。在80年代,人口增加,渴望安全,再加上經濟發展和土木建築的突飛猛進本應造成驅趕房客訴訟案和要求性訴訟顯著增加。但事實並非如此。在60-65階段,澳門人口在170.000左右,土木建築業不夠興旺,有239起驅趕房客訴訟,而在85-89階段,人口超過500,000,並且出現了土木建築業的突飛猛進,卻只有119起驅趕房客的訴訟。

依我之見,1999年的目標戰略旣造成了這一發展狀況也造成了司法證明領域的相反的發展。在驅趕房客及總的住房方面,1999年的目標戰略特別表現在更需要盡快從土木建築和不動產事業投資中獲利。驅趕房客訴訟儘管相對來說不多,但聯繫到1999年在即這一事實所造成的緊迫性來看,它已經不少了。由於司法體系不能以從資本中獲利的急迫性所要求的超高速作出滿意的答覆,使“驅趕房客訴訟”就轉向非正式非官方的機構。所以在這一領域出現了司法活動下降。在司法證明方面,由於非正式機構因爲該訴訟的性質而不能解決,於是1999年的前景就決定了這一類訴訟超量湧向法院。

4、如前所述,華人社會是以其多樣性和非正式社會控制制度的力量著稱的。這些制度中一般也包括解決衝突的機制。在其座標線不太清晰或難以控制的不穩定和多變時期,自然這些不成形的非官方社會控制和解決衝突的機制由於其安定人心的作用而得到了某種合法性。所以,該機制在社會上起作用,被承認,甚至受到鼓勵。

只有根據今天世所公認的或者至少能被世所公認的原則使這些機制聲名狼藉,事情才不會如此。如果出現捲入衝突的雙方之間社會權力結構不同的衝突案件,例如驅趕房客或搬遷案件,房客和棚戶在社會地位上比房主和不動產經營者要脆弱,這種機制中出現判決無效就特別尖銳了。我們有機會得到了很多並且很集中的關於各派別行爲的資料,這些派別充當解決驅趕房客和搬遷衝突的不成形機制,與在建築和不動產經營有利益的個人或法人勾結。它們的做法粗暴、可惡,儘管没有拋棄某種公平原則,但總是嚴重犧牲社會地位脆弱的一方,即房客和棚戶。

所以,似乎可以得出結論,驅趕房客領域動用法院者少這一事實要求採取更新體制的措施,這特別是因爲,在這一領域,華人社會長期以來鞏固了它穩定的向司法工作起訴的隊伍。這些措施非採取不可,這是因爲,一方面,可以預見,對現存房屋界的壓力在一些年內還要增大,另一方面,普通案件司法手段不靈的問題將會更加嚴重,於是非正式機構更加蔓延滋長,取代前者,造成更大的社會危害。

各團體派系在驅趕房客和搬遷以及在諸如討債之類的其他領域的活動只不過是一種情況,它雖然重要但畢竟涉及面有限,然而也足以說明以各種形式出現的司法多元化解決和預防衝突的非正式機制吸收了華人社會起訴的可觀的一部份。確實,分析司法活動各種資料後所得出的主要結論是,向司法部門起訴率低,有非常大的選擇性,並且與已經建立起法院整體機制的西方民主國家相比顯得遭到了扭曲。這樣,可以證實以下的假定;澳門司法法院雖然在組織結構上與葡萄牙法院相同,但在運作機制上卻區別極大,這一差異可以從這個微型社會的社會學現實中得到解釋。

然而,在各種解釋性理由中,不能不考慮在澳門仍然有效的免費司法援助制度是如何有限、不公平和陳舊。在澳門這樣一個貧窮懸殊、下層階層人數衆多的社會(這是第三世界社會的典型特點),1976年至1989年間只對區區三十起案件實行了司法救助。我們硏究過的一起案件(棚戶區一個石油汽罐爆炸引起火災,殃及十四戶人家,他們要求司法援助,以進行起訴要求賠償)中,聘請和任命律師花了整整十五個月的時間,卷宗長達232頁。

Ⅳ. 行政當局和社團

對於法院和社會之間如此大的社會距離,必須從兩個問題中去尋找答案: 社會-法律起訴(權利要求、預防和解決衝突)的特點是甚麼? 因爲很可能全部起訴中的絕大部份不是由司法系統審理的。旣然不由司法系統審理,那麼它流到了何種其它審理機構? 顯然,這兩個問題互相聯繫,答案只能從實際觀察中得出來。綜合我們觀察到的情況,可以作如下區分: 一方面,當局的各種機制和機構像一張比法院還細的網,能吸收社會-司法起訴中較寬的光譜,另一方面,華人社會的社團機制和機構可以比作一張各種網中最細的網。我們還非常重視在某種意義上說介於第一種機制和第二種機制之間的需求,並且實際上起著它們之間的橋樑的作用。我在這裏指的是掌握法律者、法律代辦、律師,還有訴訟代理人,這一“法庭”層次很多,構成複雜,在多元法律體系下主要在最下在分析中,我們儘量設法分清固定訴訟、新出現的訴訟和被壓制的訴訟。

關於當局的機制和機構,我們選擇了我們認爲當局和華人社團之間起主要聯繫作用的機制和機構--儘管它們之間差別很大。它們是: 檢察院組織的免費公衆服務、社會工作司(IASM)的工作及地方協調中心和公衆服務暨咨詢中心(CAIP)。可以估計到,這些聯繫部門性質差別很大,但有一個重要的共同特點: 都是最近成立的。檢察院的服務以1989年開始,社會工作司的各中心建立於1986年,公衆服務暨咨詢中心1987年5月開始運作。這說明,在行政當局和華人民間階層之間建立各種非強制性聯繫渠道是新近出現的現象。

在一年的時間裏,我們進行了不定期的系統觀察,所以說估計這種觀察對這三種接受人們社會-法律訴訟的機制具有代表性。

Ⅳ-1. 檢察院之接待

在檢察院接待方面,已經進行過36次,共收到308件申訴,即每次平均8.5件,對這些正進行信息處理。根據對前155個申訴已進行的計算,最重要的結果是:

1)前去進行這一社會一法律申訴的幾乎全都是華人,其中主要是婦女,從其社會階層來看主要是工人和家庭婦女。

2)關於導致這些社會-法律申訴的問題的種類,三份之一以上是關於個人地位的,這其中的2 0%是證件問題(認別證、身份證、臨時逗留證等),1 0%是離婚。除了這些重點問題之外,其他問題非常分散,儘管可以發現關於住房問題也較集中(特別是收房租)。

3)關於被接待人得知存在這一服務的消息的方式,人們奇怪地發現,4 5%是通過交際途徑(朋友、家人、中文報紙和電台、教會、街坊會),這其中5 3%又是通過狹小的朋友和家庭圈子得知的。在其他方式中,4 5%是通過行政當局本身(出生登記局、法院辦事處本身、公衆服務暨咨詢中心、治安警察、社會工作司和身份證明司)。

雖然對這些資料還不能做出分析,但已經可以得出三個結論: 第一,華人民衆階層使用他們有用的聯繫渠道並無文化阻礙;恰恰相反,只要這些渠道打開,他們會主動找上門來;第二,有關確定個人地位的問題在民衆階層的擔心當中佔決定比重,儘管與它們在後面要分析到的各部門佔的比重相比,這一比重已高度膨脹。這說明檢察院的接待工作,不論其公式機能意圖如可,從社會學角度來看,在有關個人地位問題的申訴方面起非常專業化的作用。第三,交際信息網絡,互相通知和當面交談在確定可投訴的部門和引導社會-法律申訴方面非常重要,非常有效。

Ⅳ-2. 社會工作司的接待中心

關於社會工作司各個工作及地方協調中心,近兩年來我們一直每星期兩次定期觀察,硏究花地瑪聖母工作及地方協調中心和聖安東尼工作及地方協調中心的首次投訴的情況。之所以選擇這兩個中心是因爲它們之服務的居民社會組成顯然形成對照: 前者是新移民,處於社會金字塔的最低層,而後者在澳門居住時間較長,其社會路階層稍高一些(例如,在花地瑪聖母地區看到的情況是人均月收入爲1,890澳門圓),而至安東尼地區人均月收入爲3,114澳門圓)。

除瞭解接待過程本身及其以後的進行情況外,還要注意其種族(幾乎全是華人)、社會階層、居住時間、證件性質、住房種類以及所投訴問題的特點。得到的材料正在分析之中,所以我將集中硏究最後一個變數,即社會-法律投訴的特點。大部份投訴(約70%)與申請經濟幫助有關;老年補助、子孫的學費補助。除此之外還有五花八門的要求: 申請社會住房、控告遺棄和虐待少兒、申請兒女進托兒所或其他機構、開具經濟困難證明,請求指點如何進行心理學診治或尋找職業。

下面是對幾個典型例證的描寫,以進行質量上的估計。

第一個情況。一個老翁來爲兩個孫子申請學費補助。兒子和兒媳都在工作,没有時間來中心申請。申請人持1978年頒發的身份證。全家七口人,住在自己的棚屋。兒媳和其中一個孫子持“行街紙”,兒子無證。

第二個情況。66歲的婦女,已享受過澳門社會工作司的補助,跟18歲的兒子一起生活,說兒子需要交學費。他們住同一間棚屋,使用雙層床。棚屋下層是房東,開一個理髮店。她知道棚屋即將被拆除,前來社會工作司申請補助。

第三個情況。25歲的婦女,已在澳門居住八年,住社會房屋,是剪線工人,每月掙200澳門圓。她想到工廠工作,但最小的兒子無人照願。丈夫給她的錢不夠用,還打她。她擔心丈夫把她趕出家門,所以來請求幫助。

第四個情況。上午8時在公共汽車上發現一個没有人管的三歲孩子。司機送到警察處。孩子有受過虐待的跡象,被送到醫院。這已經不是第一次了。孩子的父親是個建築工人。社會工作司通知他來領。生下第三個孩子之後經濟狀況惡化,妻子精神失常,有時打孩子。社會救濟人員有理由相信這說法不符合實際。

第五個情況。25歲的婦女,已在澳門居住9年,商業職工。離婚。女兒剛滿一個月時丈夫想要男孩。前夫現住香港,再也不管女兒。她曾試圖找到他,把女兒還給他,但沒有成功。現在她跟一個男伴住在一起。男伴想跟她結婚,但跟女兒合不來。她也擔心他會強姦女兒。她請求讓8歲的女兒進收容所。

前面多次提到應當謹慎,但似乎仍然可以有把握地從已處理的資料中得出以下結論:

1)向澳門社會工作司的投訴的一般是社會權利和國家救濟領域的問題,這一領域內又可以分爲兩個基本部份: 社會安全和社會工作。

2)澳門社會工作司在社會工作方面做了重要的工作,但澳門的社會民主缺陷仍然巨大。直到1989年12月18日才建立起社會安全基金會。公民們--如果這一概念完全適用於這樣一個社會區別如此之大的形勢的話--社會權利很少,而對這很少的權利他們並没有意識到是他們的權利。所做的工作實際上又強調救濟主義邏輯,這一邏輯反而取消了社會權利意識出現的可能性。補助很低(老年補助至多每月565澳門圓),而選擇標準又很苛刻,特別是在住房方面。儘管人們明白這項工作没多少變更的餘地,但要求出示證明-在一個變化無常、大部份人謀生手段缺乏並且不正規的社會裡,要求出示收入和支出情況的證明--可曲變成一種官僚主義程式,使社會--法律投訴者們大失所望。似乎可以得出結論,社會權利領域內不久前投訴還被壓制,現在剛剛出現。

3)由於力圖使工作增加應時反應性減少事後反應性,所以澳門社會工作司以接待爲主。其他方面,主要的信息手段仍然是家庭、鄰居和朋友的非正式關係網。教會和某些行政當局的機關(特別是衛生司)也起了一些作用。

4)在我們瞭解情況期間,澳門社會工作司失去了發放學費補助的職權,改由教育司發放;同樣也失去了批准社會住房的職權,改由根據7月23日第41/90/M號法令建立的社會房屋司負責。這一轉變以當局行政標準來看當然合理,但有反面作用,把過渡期限拖得很長,使人們昏頭轉向,使社會-法律投訴者們大失所望,而投訴者們正是這項工作中的主角。在幾起投訴案中,人們找到一個部門,結果被推到一個完全陌生的部門。更嚴重的是,往往最後又被退回頭一個部門,因爲卷宗移交工作尚未完成--不僅檔案尚未移交,而且新部門稱職的人手尚無著落。這樣,除了整個過渡期間固有的全局性的不穩定之外,又人爲地製造出部門轉換帶來的其它不穩定,這更加深入了全局不穩定。

這必然爲鞏固行政當局與社會之間相互聯繫的過程增添某些麻煩: 社會在尋找當局的道路時,當局表面上爲了回應社會需求卻使道路更加困難,爲了使投訴有門而堵塞了投訴的門路。

Ⅳ-3. 公共服務暨咨詢中心(CAIP)

我們系統觀察過的當局與社會聯繫的第三個正式渠道是公衆服務暨咨詢中心,它建立於1986年,開始作爲行政暨公職司的一個部門,後來(1988)改爲現名,由司法事務司負責。其職權范圍包括“接受、呈遞和負責把公民認爲應交當局處理的問題,直至問題最後解決。”今年2月18日,其權限又擴大到“參預提供咨詢和法律建議。”

這一機構在澳門葡萄牙人的小圈子裡鮮爲人知,但在華人社會內卻頗有名聲。它有兩個應當強調指出的特點。第一,據我所知它是唯一多途徑的聯繫機構,或者說,與它聯繫有多種渠道;當面接待、信函接待、電話二十四小時錄音或傳呼接待和華語“澳門電台”每周一次的廣播節目接待。在電台接待節目中,聽衆提出意見和要求請求提供咨詢,然後在節目當中得到回答。第二,其接待風格較少官腔,重視與用戶建立關係。這種風格顯然得益於公共服務與咨詢中心無行政權。

我們對這一機構在1990年的運作情況作了系統的瞭解(在這一年共接待6,692件投訴)。我們還對電台、當面和電話接待的投訴抽樣10%調查。還分析了所有投訴信件和後來法庭立案的投訴。關於法院立案的投訴,我們分析的目的是估計呈交的效率,即投訴至得到最後答覆之間所隔的時間。

鑑於投訴數量和信息處理的複雜,還不能提出許多統計資料。但其中一些資料很突出。有關個人地位和證件的問題仍然佔主要地位,佔電台投訴的近50%,佔當面或電話正常辦公時間接待的投訴的35%。第二大組問題是鄰居關係,公寓樓房公用空間或公共空間的管理。第二組中的主要問題大大超出我們工作設想,使我們驚訝的是關於環境和生活質量的問題: 對噪音污染的意見,例如卡拉O K場所、酒店空調機排風管、樓房底層的汽車修理車間、附近建築物施工或街道修整施工等產生的噪音;對空氣污染的意見,例如,樓房低層之酒店廚房發出的氣味、樓房後牆積的垃圾、屋內儲藏草藥的氣味、樓房底層洗衣店或附近製衣廠冒出的蒸氣,有人養狗的街道上的狗屎的氣味。除此之外,還有各種各樣別的意見: 街上積水、公共照明不足、已關閉的場所標牌危險、非法改變樓房結構等。許多與公共利益有關的建議是針對綠地(他們非常關心綠地),街道清潔、上下水道堵塞,這些建議往往情緒激昂,字裡行間充滿對澳門的熱愛、對行政當局的批評,而問題一旦解決總是表示感謝。

這些資料使我們能有把握地得出以下結論:

1)華人社會關心當局陸續建立的非強制性聯繫,並且聯繫渠道越多樣越方便他們反應就越積極;反之,官僚主義障礙越多他們反應就越消極。

2)在一個階層區分明顯並且有各種社會控制和壓制成份的社會裡,人們的權利要求和具有權利意識十分困難,並且民衆階層根據非常具體的經驗知道其中的危險。提供方便的一個方法是允許匿名,至少不暴露其身份。這是公衆服務暨咨詢中心通過其各種渠道取得成果的原因之一。公衆服務暨咨詢中心本身的一個例子可以反面證明這一點。公衆服務暨咨詢中心在望廈社會綜合體有一個接待中心,令該中心負責人吃驚的是很少有人光願。依我之見,其原因之一是,由於鄰居關係而產生的問題的比重大,使用該中心時在社會上的可見度對去那兒投訴的人構成某些危險。

3)與我們在其中一個工作設想裏認爲的相反,在環境和生活質量問題領域的社會-法律投訴再不是一個新出現的投訴,而是一個鞏固了的投訴,至少在民衆階層的較高層次,提出的問題也比較穩定。基於是個穩定性投訴,那麼它就可能和房屋問題投訴一樣,投訴無結果的比例會高。考慮到澳門城市管理秩序混亂不堪,監督機構不力,並且常被冠以貪污的惡名,在環境保護上措施軟弱,出現這種情況不足爲奇。

4)由於流向公衆服務暨咨詢中心投訴的廣泛,以及本地區經濟發展衆所周知的速度,可以推斷,在調查中會遺漏一個被壓制的投訴領域: 勞資關係。在電台收到的100件投訴和請求咨詢中,只有三件是關於勞資關係的(一件要求瞭解額外工時的權利、兩件要求瞭解如何對其老闆投訴,其中一件因爲老闆未付應付的工資,另一件是專斷地辭退工人)。但是,關於這一問題的結論只好暫時擱置,等勞工暨就業司接待部門做出分析之後再作。

一位街坊會會長的評論一語道破了澳門權利和勞工法的缺陷。他說: “這個問題不能以西方的觀點去看。在西方如果出現類似的勞工問題,人們會向政府呼籲。他們知道,失去了職業就有權向政府要求補助。這裡不同,人們没有這種觀念。爲了解決困難,他們基本上靠他們之間互相幫助: 不去向政府乞討,而是勒緊腰帶。在澳門,人們遇到這類情況可以去找兩個政府部門: 社會工作司和勞工暨就業司勞工處。有些人知道存在這些部門,可以去,但是不肯去。一般來說,到那些部門去會受到冷落。辦事效率低,要塡很多表格,去幾次也得不到幫助。浪費時間,向這些部門提供許多資料,他們又無法解釋。申訴人文化水平低,受教育水平低,說不出表格上要塡的資料,不懂。浪費許多時間又得不到幫助,於是乾脆不去。”

Ⅳ-4. 結論

對澳門行政當局與華人社會民衆階層之間的三個非強制性機構的系統觀察,使我們得以確認該社會問題的某些要素,進而確定了表現這些要素的社會--法律投訴。我們的觀察如同所有科學觀察一樣,有局限性,不能指望包羅萬象。顯然,行政當局的其它領域還有最近建立起來的其它機構也在開展與華人社會的非強制性聯繫。例如在教育領域,最近爲解決基礎教育和中等教育中的問題做了重大的努力,這些問題均與華人社會關係密切,這一努力使該部門與社團各機構保持經常協商。另外,也不應忘記市政廳,儘管它活動範圍有限,但很久以前就與華人社團保持著經常的、制度化的聯繫。還應補充一句,即便在澳門社會工作司我考察的那個部門,也只願到了其工作的一小部份。澳門社會工作司還有其它善後部門在社會工作方面進行社會干預、進行監時安置住處,通報信息,不久以前還有社會住房工作。它或許是中央行政機構中唯一一個與社團組織保持日常和制度化聯繫的部門。

我們所做的觀察清楚地表明,由於有這些局限性,非強制性聯繫還是新近出現的,只能解決社會-法律投訴中的一部份,這不反表現在權利要求方面,也表現在個人或財產地位的正手續和證件方面,還有預防和解決衝突方面,以及總的法律安全方面。在個人地位問題、社會救濟問題、住房問題、環境問題和生活質量問題等方面,固定性投訴的潛力很大。在滿足這些投訴方面,行政當局的立場不同。在個人地位問題和社會房屋問題上,行政當局實際上握有滿足投訴的壟斷權。是不是能滿足,那就是另一個問題了。在社會救濟方面,行政當局與各社會互助社團機構、同善堂和無數互助組織及教堂等分別滿足了各種投訴。在環境和生活質量方面行政當局的處理和調節起主導作用,可惜這方面投訴無結果者最多。

另外一方面,有些領域的投訴剛剛出現或被壓制,這主要在衛生政策和社會權利領域,以及勞資關係領域。

所以說,由於官方的社會-法律“供”有限,可以預料,社會-法律的“求”就要在“民間社會”流動,由有形或無形,合法或非法的機制獲得。按照與行政當局社會-法律“供應邏輯”的距離大小排列,我指出四種獲取“求”的機制或機構: 首先,這用法律者,在此指的是律師,法律代理人和訴訟代理人,他們表面上與行政當局很近,但那不過是模仿而已。第二,立法會某些民選議員的辦事處。第三,各社團組織極其複雜和豐富的世界。第四,黑社會和秘密團體。

V. 社團組織: 街坊會

在這篇文章中,我要專門談談社團組織,這不僅因爲它們是我最注意硏究的一個問題,而且由於可以更清楚地確認澳門社會的民主和整體性方面的缺陷,不考慮這一點就不可能提出機構更新的建議,而這正是我以後將及時提出的最後硏究報告的一部份。

據澳門身份證明司的最新資料,有747個社團註册登記,即每個社團平均有750個居民,平均算來,這是個比較高的數字。社團是個巨大的世界,需要有一個硏究計劃專門對其進行硏究。在本計劃,我們對各種性質的社團進行系統的調查,特別是那些對瞭解華人社會民衆階層社會問題最爲重要的社團: 街坊會。

指導這一調查的工作設想是根據已知的香港街坊會的發展情況和如有可能與澳門做一比較來制定的。在香港那個高度城市化的城市,英國行政當局與華人社會的非強制性聯繫已有相當經驗。一開始,街坊會是經當局允許建立的,後來由於官方主動建立了平行的主團機制而失去了其社會職能。澳門卻相反,高度城市化和非強制性聯繫都是最近才出現的。所以,應當以下述情況作爲假設: 澳門與香港發生的情況不同,澳門的街坊會保持自治的時間長,所以仍然起著重要的政治作用和交際作用。

從資料和收集到的證詞中可以得出以下概括性結論:

1)街坊會與官方的普遍認識相反,它們不是一個統一的結構,無論從組織方面看還是從社會地位方面看,即在從政治方針上也是如此。所以,關於街坊會只能談談它們的主要特點。

2)領導幹部很少更新。儘管很多街坊會進行例行選舉,但常見有的領導人任職已經10年、20年甚至30年。幹部老化表明民主性低下,缺乏對新的社會條件的應變能力和失去社會地位。

3)街坊會方領導人對此有一定的認識,最活躍的領導人一直在採取措施改變這種狀況。我們正在請各街坊會互相評價其社會作用,以便確定它們相互之間關係的緊張程度和它們之間對活動情況的相互能見度。

4)在澳門現有的24個街坊會中,絕大部份都都進行某些重要活動,其中接受資助較多者的活動規模更大。街坊會的活動可分爲三類: 社團的社會參預;證明情況;確認、呈交或可能解決個人或集體衝突問題。

從50年代出現頭一批街坊會起,其社團社會參预曾有相當可觀的發展。如果說在起始階段主要致力於在緊急情况下(颱風、洪水和水災)互相幫助,在文化革命中-尤其是在1965年12月3日事件之後,這一事件在澳門俚語裡被稱爲“一二三事件”-增加了華人民衆階層政治-行政框架的成份,那麼今天它們主要進行日常的救濟活動: 老人娛樂中心、辦學校、辦舞蹈和體操班、中醫診所、慶典時份派糧食和禮品、聚餐、組織粵劇演出、在澳門或到中國旅遊,甚至辦葡萄牙語學習班、開發某個餐館或茶館等。救助的情況主要是葬事和火災(一個街坊會甚至有自己的消防隊)。在進行某些社會干預活動時,街坊會接受澳門社會工作司的支持,如果涉及學校則接受教育司的支持。

開具證明文書一直是街坊會社會存在中一項具有戰略意義的重要活動。對此,也需要分階段分析。直至70年代,街坊會應中國當局的要求開具了許多諸如居留證、婚姻狀況證明等類的證明。在一些情況下,甚至由中國當局提供表格,由街坊會塡寫。儘管今天街坊會仍然零零散散開具一些這類證明,但從80年代起開具證明就改由澳門葡萄牙當局辦理了: 貧困證明(儘管據我們在各中心觀察,社會工作司並不眞正重視其證價證),和丟失證件或其他情況下的居留證明。有一個街坊會保留著近30年來本區在火災中喪生的人的名單,這些記錄一直用來證明居留的年限。從不久前起,街坊會還爲持有香港身份證的人開具居留證明,以證明該人是澳門的永久性居民。街坊會的這一活動是其所有活動中最具有官方性質的,所以對這一活動所作的決定對它具有戰略性的政治-社會影響。

確認、呈交或可能解決個人或集體衝突問題是街坊會另一個動要的活動領域。街坊會面臨的問題因其管轄區不同而不同。在北區、中區的一部份和各離島,主要是房屋問題。今天,房屋問題是澳門大部份華人居民的主要問題。比如驅趕房客、搬遷、威脅、黑社會的騷擾、火災、不理解爲甚麼未被選中進入社會房屋、爲財產辦合法手續的困難、因家庭生活中出現突然變故而不能繼續交納房租或分期付款。總之,面對一個早在五年前就莊嚴許諾解決住房緊張的當局產生的一系列造成不安全、不穩定和令人氣惱的問題。

在這個領域,街坊會因其性質而作用有限。但是,應當指出,在這一領域,街坊會--或者某個街坊會或者通過街坊總會--至今還起著解決衝突的作用。在記錄中可以發現幾起案件,街坊會積極參預了調解住戶與建築商或房主之間因驅趕房客和搬遷的賠償金額問題產生的矛盾。在這些案件中,街坊會的不同行動邏輯顯而易見: 如果說大部份街坊會在利益衝突中擔任不偏不倚中的仲裁人角色,那麼有一些則起了住戶利益的積極的辯護律師的作用。

在較爲穩定的市區,主要問題則性質不同。而對犯罪活動缺乏安全和保護總是佔第一位的問題。這一突然提出的擔心似乎使我們有把握地得出結論,在犯罪方面,澳門眞正的特點不是像人們常說的那樣犯罪率低,而是“黑色數字”非常高,即未報案或官方不知道的犯罪率非常高。除了安全問題外,另一個緊迫的重要問題是環境和生活質量,特別是垃圾、衛生和公共場合的清潔問題。

所有這些問題--以及許多個人問題,尤其是在社會救濟方面--使街坊會没有別的選擇餘地,只能呈交當局有關部門解決。各街坊會樂於擔任華人社會與當局之間橋樑的角色。這也許正是它們在估價與當局關係時模棱兩可的原因。一方面,它們知道其活動在很大程度上有賴於當局的支持(特別是那些没有熱心的贊助者或没有對其提供資助的廟宇的街坊會),當然要在適宜的時候要求支持。另一方面,它們對當局懷著一種難以掩飾的反感。這主要有兩個根本原因。頭一個原因是,當局雖然偶然給某些街坊會以支持,但主要重視與街坊會總會高層領導的接觸和相互關係,没有注意到總會與某些街坊會的關係並非總是和諧的,並且對補助的分配也並非總是合理的。第二個原因是當局總是在用得著街坊會時(例如進行選民登記時)才願意與它們聯繫,而街坊會用得著當局時情況就不一樣了。一般說來,街坊會會長們的文化層次越高,這種反感就越強烈。

作爲總的結論,可以說,街坊會或多或少地意識到,它們成立時的救濟和政治根據在最近幾年裡被另一些根據所取代,街坊會只有適應新情況才能繼續存在下去。現在;它們在社會網絡中的存在還很明顯,至於將來是否如此,那就要看它們對新條件能不能適應了。各街坊會也好,街坊總會也好,都在爲此採取某些措施。然而,它們似乎都對一個新情況無動於衷,即澳門華人新的中產階層這個重要派別的民主要求和獨立結社的願望。街坊會的前途取決於對這種新情況的重視程度,並且行政當局再也不能輕鬆地躲在“有限和被分割的主權”這塊盾牌背後任憑各種現存力量的角逐去決定民主願望或獨立結社要求的命運。

Ⅳ. 機構革新的原則

對街坊會的職能作用所作的分析使我們更透徹地看清社會-法律投訴無效的各個領域: 住房領域、個人地位領域、社會安全領域和環境與生活質量領域。滿足這種社會-法律投訴顯然不是社會學問題,而是政治問題,不應由社會學家解決,社會學家充其量只能幫助提出解決辦法。

從社會-政治角度看,澳門社會有三個缺陷: 民主缺陷、整體性缺陷和社會公民意識缺陷。民主缺陷已衆所周知,在這裡我不想贅述;它與對實施代議制民主的限制有關。關於整體性缺陷,似乎這種說法本身就怪誕,因爲在這一社會中存在如此衆多的利益組織和如此各不相同的社團。依我之見,這一缺陷在於兩個因素: 一方面,行業利益組織之間的不平衡性,一些組織非常強大而另一些非常弱小。一些能輕易與當局聯繫而另一些則不得其門而入;另一方面,許多情況具有虛假的代表性,最具有諷刺意味的是工會組織這一重要領域。公民社會意識缺陷在於社會-法律投訴無效(例如在住房和個人地位領域)和社會權利和勞工權利方面主會投訴被壓或剛剛出現。

在後過渡期政治和機構革新中,應當重視並準備克服這些缺陷。在我硏究的範疇之內,革新著眼於固定性和無結果的投訴和讓位於被壓制狀態的投訴出現。所以,是著眼於使社會掌握已給予的但鮮爲人知或很少使用的法律,並且制定新的法律,所號以說它有很強的法律-機制內容,包括法律等領域。

就其總體來說,機構革新應當著眼於建立一個當地法律文化,該文化大致應當符合以下原則:

1)在多種文化、多種語言的社會,難以確定作爲當地法律文化參數的地點、應當本地化的文化和作爲構成法律文化出發點的法律。

在澳門的情況下:

地點是華人社會(它佔居民的絕大多數)大多數情況下說廣東話(一個越來越大的部份講福建話,據估計,有3萬人講福建話,而這種方言又有幾個分支),寫漢語。

文化即所謂“澳門同一性”的象徵,而“澳門同一性”在各種不同領域又是以下文化的不同形式的混合物:(主要是中國南方)文化、當地農業、漁業和第三產業華人社會的地方文化--這一群體是與西方商業交往轉運地的典型產物-各族中國-葡萄牙種族、文化宗教的交織、葡萄牙的管理文化、和香港式的盎格羅-撒克遜商業文化。

法律是個多種法律的綜合體,集中並協調了葡萄牙法律、澳門葡萄牙當局的法律、葡一中國際法律、中國法律、中國南方(尤其是澳門)的風俗習慣和香港一些法律門類(特別是經濟法、會計法和商法)。

2)根據這一特點,創建當地法律文化就其整體來說是本地化各方面政策中最棘手最重要的問題,它包括以下幾個內容: 立法、司法管理、法律教育、訴諸法律、執法者、法律文學和法律宣傳。

3)創建當地法律文化與政治本地化一樣,應當準確地堅持上述各個部份,但對每個部份的介入所產生的問題不同,調動的能動性也各異。

4)澳門的法律文化是一種多種法律文化。葡萄牙行政當局的介入應當僅僅在其中三個領域之內: 葡萄牙法律、葡萄牙澳門當局法律和葡-中國際法律。但是,應當牢牢記住,它們並没有完全包括澳門法律文化的各個領域。應當特別注意使用調動多種法律中其他因素解決問題的辦法,特別是那些對澳門華人社會有決定性影響的因素(中國法律和中國南方的風俗習慣)。

5)爲此,制度革新一個重要的內容應當是社團的決定性介入,它可以非正式地調動各種法律中並非一定互相關聯的各種因素。只要可能,這一介入應以葡萄牙行政當局的機構與在機構革新中佔重要地位的華人行業利益組織之間進行機制合作的形式進行。

在這方面,鑑於現在的非民主形勢,當局不應當採取“靜止代表性”的標準,而應當採取促進多元政治的態度。應當謹慎、堅定甚至帶有某種大膽性地鼓勵華人政治-社會集團內的民主化進程,應當支持建立民主團體以取代拒絕民主化的團體,最後還要在新的聯繫機構中儘量讓帶有酋長主義傾向的社團與新生的獨立、自主和民主的社團平起平坐。

在澳門這樣一個“國家-城市”,有兩個社會學特點非常重要: 口頭交流和傳播方便並佔主要地位,無形社會控制機制五花八門並且非常有效。任何機構革新實際上都會在以這兩大特點爲主導的框架內進行,最好先承認這一點,在組識和運作上考慮到這一點。

因此各種革新在構思時應充份注意口頭交流的力量。在建立當地法律文化過程中一切形成文字的東西都要在口頭傳播這個汪洋大海裡航行,這汪洋大海能使文字的目的強大,也能使其沉没。

另一方面,不論社團對各種機構革新的參預多麼廣泛,這種參預永遠不能代替社團內存在的非正式控制形式。不論訴諸官方法律的水平如何低,但政府機構畢竟永遠是上訴機構。在澳門經濟飛速發展或1999綜合症造成的衝突的新領域內,情況會不致如此。在這些領域中,非正式、非官方的控制形式的鞏固性和合法性要小得多。

這些原則和根據這些原則進行的法律革新旨在克服我提到的三個缺陷: 民主缺陷、整體性缺陷和社會缺陷。如果能成功的話,澳門社會將會更民主、更公平、更自治。這將是葡萄牙人留在這裡的又一偉大功績。從歷史角度看,對封鎖一個機場可以原諒,但不能原諒對民主化、社會公正和自主的封鎖。

甄平譚

* Boaventura de Sousa Santos,葡國科英布拉大學經濟學院教授,社會硏究中心主任。