一、研究方法論

本硏究計劃名爲“澳門的家庭與族群: 土生社群”,其主要目的已被標題淸楚道出。原則乃界定今次究的實質領域的主要有三個槪念: 家庭、族群及土生。以下是一次有關所採用方法的思考,試圖至少部份說明我們對上述槪念的理解,以及我們在硏究方法上所牽涉到的問題。首先我們會辨析家庭和族群兩個槪念,接着再簡略地解釋一下“土生”一詞的涵義,最後再探討硏究過程中的某些技術問題。

家庭範疇

人生有限,社會因面要不斷補充新人以保持連續性。即使在如此廣泛的層面上,人類學提醒我們要尊重多樣性,上述過程可以透過無數形式進行。

社會上的新成員主要是兒童,而大部份兒童又是有意識繁殖行爲造成的(不過我們必須留意,事實並非全然這樣,正如收養和私生等社會現象所證實)。故此,所有社會都在某種形式上承認每個兒童以及有份參與計劃和實行生育他的人之間的聯繫。(社會科學家早已達成一種共識: 這些人無須是兒童在生物學意義上的父母)。

“社會人”的形成涉及一連串與他人認同的過程。這些認同過程分兩類: 一是代入認同--個人承認自我和他人的一致;二是社會角色認同--指個人模仿他人態度的傾向(參考WEINREICH 1989:52)。如是者,兒童在一個把他們整合(INTEGRAR)爲“社會人”的制度性過程中學習一系列初階團結(SOLIDARIDADES PRIMÁRIAS)。

韋伯(WEBER)早已說過: “在歷史上家庭有多種涵義,在應用這個槪念之前必須把它的特殊涵義界定淸楚。”(1978,I:357)。因此大家要知道,當我們談及家庭或家庭關係時我們不是指功能主義或結構功能主義學派所用的“基本家庭”(FAMÍLIA ELEMENTAR)槪念。在我們來說,家庭並非一個單位,而是一個在初階團結中產生的社會關係範疇。

然而,在這個範疇內,所有社會都“鑑定了一個社會認同層面,就是在社會人的整合過程中,以及對世界的社會性佔據中有最大結構意義的那一個層面,主要手段就是在基層上去鞏固正統性受到認可的權威。也是在這個層面上,參與成員承認社會繁殖和人類繁殖的基本一致。”(參考PINA CABRAL 1939)。我們稱這個層面爲初階社會單位(UNIDADE SOCIAL PRIMÁRIA)。(1)

兒童在被整合進行初階社會單位的過程中建立了他們的主要代人認同,這亦影響到他們日後作爲成人在生活裡的個人認同。當然,這一切並非一個一蹴即至的過程,相反地,個人認同有着強烈的時間適應特性。社會心理學家PETER WEINREICH曾說: “人們早期的認同和兒童時代的經歷對其未來抱負可能有重要影響……,但是隨着各人日後與其他人和事的認同,他們將會努力解決認同上的不一致。”(1989:44)。不過,在很大程度上,族群身份和早期在初階社會單位中形成的基本認同有着密切關係,我們將在稍後進一步討論這一點。

可是,家庭範疇不僅限於初階社會單位,它乃是不同認同社會過程綜合產生的結果: 有建立在婚姻、旁屬親屬關係、父子、宗敎契親、或友誼之上的各種各樣家庭。如是者,每個人都另有一個家庭,由他在生命中和其他互相承認屬於同一個家庭的人所共同建立的(參考PINA CABRAL 1990)

因此,我們必須把家庭看成一個方案(PROJECIO),這裡指的是JABER GUBRIUM給予這個術語的涵義。人們的利益隨着時間不斷受到質疑,他們得依賴家庭去保護自己以及他們認同的人。旣然家庭爲人們遇到的各種問題提供解答,它也就成爲人們積極營造的方案。這個互相配合過程分兩個形式進行: 一方面,人們具體地在形式和內容上建立自己的家庭好去應付遇到的挑戰;另一方面,他們不斷試驗、推展和修改他們受到灌輸的有關家庭,旣成集體觀念,好使它與自己建立家庭的形式得到協調。(GUBRIUM 1988:291)

我們可以從三方面把土生家庭看成方案去加以探討: 第一、看一看在歷史過程中家庭怎樣超越它的成員成爲一個獨立個體(當然最後亦於以獨自滅亡);第二、估量一下人們如何把家庭瞭解爲一個獨立於其成員行動的社會形體;第三、看人們怎樣根據自己的家庭經驗去理解和引導自己的生活(參考(GUBRIUM 1988:275)。在硏究中我們會特別探討人們用來刻劃自己家庭生活的“描述性行爲”(PRÁTICAS DESCRITIVAS,GUBRIUM & HOLSTEIN 1987:783-4),以及這些行爲怎樣不局限於一個領域(例如家居領域),而是隨着不同環境演變(參考ARRISCADO NUNES 1990)。就土生來說這些行爲可以在結構上相異--例如在家中,學校或法院等不同環境裡的描述性行爲,可以各不相同;同時亦可以在文化上有分別,這正是夾在兩個極度不相容文化體系之間的人底特殊處境。我們稍後再深入討論這個問題。

族群身份範疇

“自我”的形成取決於一系列代人認同(“我”乃建立在一系列“我們”之上)。因此,衡量“我的”利益時必然牽涉到衡量“我們的”利益。人們的行動乃一連串衡量和補償過程的結果。我們已經討論過家庭身份和它怎樣在初階團結中產生。現在待我們探討一下族群身份範疇。

我們將以大部份現今社會科學家觀察所得的一致結論作爲出發點: 表型特徵(2)與對人的社會和文化行爲並沒有直接因果影響。因此我們不把“人種”用作獨立分析槪念,而是把它看成族群身份三種可能表現形式之一,其餘兩者乃國籍和族群性。我們給族群身份的定義和FLOYA ANTHIAS給ETHNOS的定義非常接近: “一種本質混雜現象,唯一共同基礎乃在社會層次上對起源加以營造,好爲群體性存在提供一個行動範疇。”(1990:23)

現代都市社會有一特徵,就是由不同出身、不同血統、不同語言、不同宗敎的人構成。族群身份必須適應這種參雜性。族群身份的定義並不取決於一個人在生活過程中沾染到的特性,亦非建立在純粹以經濟利益爲基礎的不同形式聯結上。相反地,它是人們介入一個複雜歷史過程的後果,通常是人們受到灌輸的初階團結的一部份。

當表型特徵和社會文化群體在某程度上吻合的時候,族群身份就會以人種姿態年現。如我們所見,這種吻合在今日的土生身上並不明顯,因此定義較爲廣泛的族群性似乎更適合我們的設想。ANTHIAS給它的定義如下: “族群性……乃指個別文化被鑑定特定生活方式或身份,以起源或共同命運等歷史槪念爲基礎,不管是神化了的還是眞實的。”(1990:20)(3)

族群身份有兩個強烈相關的特徵,我們必須分辨淸楚。首先,由於族群認同的分類涉及對“起源”的認知,它也就和歷史不可分割。可是類別的涵義並非時常一樣,可以說,隨着環境和情况的變遷,個別身份的涵義也就相對改變。一個一度曾經以國籍或人種姿態出現的認同類別日後可以以族群的形式出現,又或相反。

其次,族群認同的不同類別是彼此相對而言的。在葡國作爲一個中國人和在廣州作爲一個中國人是兩回事;在南非作爲一個葡國人和在英國作爲一個葡國人也不相同;在沙地阿拉伯作爲一個回敎徒和在印度作爲一個回敎徒亦不可以相提並論,依此類推。事實上,澳門近年來在社會經濟方面的改變證實了ABNER COHEN的話: “現代社會的族群乃不同文化群體在高度互動(INTERACTION)下的後果,而非分裂主義傾向。”(1974:96)

因此,從歷程觀點看去,族群跟家庭一樣可以被看成一個方案。接着,我們必須尋求出: 第一、族群怎樣在人們用來解決所遇挑戰的認同過程中成形;第二、種族怎樣超越有關成員而建立起獨立一面;第三、族群怎樣藉着它對人們有關共同未來想象的影響去引導人們的行動。

要瞭解族群必然觸及其他兩個在社會行動和分類方面都非常重要的原則: 就是性別和階級。我們不得不首先把族群和它們之間的關係略加說明。如PETER WEINREICH所說: “性別身份和族群身份密切相關,後者取決於祖先和後代,而前者則關係到生育繁殖等問題”(1989:68)。族群身份的延續建立在性別方針的基礎上,而性別方針又往往與對婚姻的各種形式控制互相關連--族內通婚只不過是其中最常見的一種形式(土生在這問題上提供了一個特出例子,因爲他們透過非常複雜的方法在社群層面上控制自身作爲一個群體的繁殖)。性別身份是在基本社會單位內的敎化過程中形式的,因此它必然受到孕育族群身份的文化想象所影響。這樣,社會人的形式過程造成了人們在族群身份延續過程的範圍內遵從旣成性別規範的一系列傾向。

就族群性和階級的相近之處,長期以來紛爭不休(4)。我們不打算介入這場辯論,僅欲指出一點,就是族群身份現象和社會經濟階層化現象之間關係緊密。特別是族群很多時與資源、職業和服務領域方面的各種形式控制有莫大關連。這些專利的性質由族群身份界定,掉過來說,有關成員從中獲得的安全感又有助於該族群身份的延續(5)。族群專利特色的改變,似乎是較早時提及過的族群身份在本質上的緩慢變化的主要因素之一。

土生

在當今澳門“土生”(MACAENSE)乃族群身份的主要類別之一。雖然澳門人口絕大部份是華人,而行政精英則大多來自葡國,但土生卻在澳門起着核心作用。原因是在三個主要族群(6)當中,土生和澳門本身的歷史關係最爲密切,這也是“土生”一詞在廣東話中的意思--土生土長之謂也。

我們無法知道多少澳門人以土生自居。首先因爲統計材料非當缺乏(參考MORBEY 1990:14),其次因爲土生乃是一個處於華人大多數和少數葡國行政人員之間的社群,這在定義上引起了一定程度的模糊,而社會成員好自然地利用這份模糊去改善個人的處境。彭慕治(SORGE MORBEY)透過官方資料估計土生有3870人(1988年12月),這個數字應被視爲一個最低絕對數字的估計,而非土生的實際人數。(參考MORBEY 1990:15)

事實上,一項政府調查提供了一個幾乎是上述數字兩倍的結果。在1989年12月,公務員總共爲13125人,其中有7372人在澳門出生,後者中有3536人能操葡中兩語。假如我們從以上數字刪去具有中文姓名或兼有中葡姓名的人,我們得出一個土生公務員的估計數字:2086人(7)。假如我們考慮到這個數字祇包括成人而其中佔大多數是男性,而另外隨着八十年代的經濟增長,在私營行業工作的土生日有所增加的話,那前面的估計似乎過低了。

我們不再重複許多作者就土生問題已經發表過的見解,主要是因爲其中好些見解我們並不同意。分歧所在並非他們所作的實徵性觀察,而是在於他們很多時都把土生刻劃成一群在血統和文化方面都具有明確特徵的人。(8)我們要強調的則是土生乃一個族群類別,產生於東南亞沿海社會幾個世紀以來特有的、不論在文化和血統方面都異常複雜的歷史脈絡中。而土生身份在過去五千年來所表現的靈活可塑性更加肯定了這個看法。

不過我們必須說淸楚一點: 基於時局政策上的不同,“土生”一詞最近有時亦被用來泛指所有在澳門出生的人,不論其族群身份爲何(葡文MACAENSE意思正是“澳門人”)。我們可不同意這個做法,別的不說,這實在有違土生本身的稱謂習慣。

如我們所瞭解到,族群分類時首要特點乃是它促進“有關起源的社會想象,好爲群體共同生命提供活動範圍”(ANTIAS 1990:23)。因此,很自然地,直接或間接響應把族群身份視爲方案的人,在談及澳門的著作之中,總是花費大量筆墨去肯定“土生的根源”。而非常明顯地,他們着重於緬懷葡萄牙人早期在澳門立足經過,卻忽略了近期的歷史和社會狀况(9),在篇幅上厚此薄彼。

在根源這個問題上出現了兩種立場,一方比較代入土生葡人的身份方案裡面,故而趨於貶低華人的影響;另一方則比較置身於這個方案之外,他們較強調華人文化及血統的影響。然而,從社會或社會人類學的角度去看,這場爭論缺乏建設性。我們滿足於成立兩條不容置疑的核心原則: 第一、不管如何,無論是通過婚姻或非正式的結合,葡萄牙血統的男人和中國血統的女人之間一直都存在着性方面的交往,而他們的後代通常被吸納到這奉天主敎及說葡語的社團中;第二、澳門的種族混合並不限於中葡兩方,澳門的葡語人士一直和葡萄牙在東南亞的其他屬地有密切關係。

透過衆多深入的開放式訪問,我們試圖界定土生身份定義的主要導向(VECTORES)。我們擬出了三個人們用來鑑定自己或他人爲土生的基本導向;我們在這裡出現的次序與其重要程度無關。我們再要強調一點,就是有關模式的衡量對象乃接受過訪問的土生,而非整個澳門歷史。事實上,硏究結果表示一如土生身份作爲方案全在變,這些導向的相對重要程度亦隨着改變。

導向之一是語言,即個人或其家庭跟葡語有一定關係。其次是宗敎,指個人或其家庭與天主敎有任何形式的認同。最後的導向是人種,即是當個人或其家庭裡有歐亞混血成員。

所有這些導向都可以構成土生的認同基礎,但一個人無須同時符合這三個導向去認定自己或他人爲土生。換言之,一個人即使欠缺上述其中一種特徵也可以被看成土生。例如,在當今澳門有很多非歐亞混血人士被看成是土生,又或者有很多被看成是土生的人不諳葡語。

不過,有一點可以肯定,就是那些同時具有這三種特徵,而又在學歷或以及在經濟上取得一定成就的人士和家族,則成爲社群中的核心份子,土生身份圍繞着他們得到建立。從而產生一群擁有共同制度、合力去延續一個族群方案的人。

鑑於土生們相對其他族群的特殊地位,有兩類活動尤其適合他們,一是從事政府機構中的中層職務(如行政輔助人員、警察等);二是作爲政府與華人利益之間的主要調解人(如律師、狀師、秘書等)、澳門經濟在英國接管香港之後的往邊靠情况使到自1840年來(AMADO 1988:70),陸續有很多有抱負和敎育程度較高的年靑土生移民外地。這種人材外流影響了土生葡人在其他種族群面前的形象,如今不同族群爭相把握七十年代中葉以來澳門經濟增長所提供的新機會性。從那時候開始,土生葡人號召和鼓勵在外國受敎育和居住的土生葡人裔人士回澳服務以爲對策。

土生們對行政架構的壟斷使得他們在社會和經濟方面都擁有頗爲安定的地位,這是他們和華人社團的重要區別。於是,他們與當地葡人政府的及土生族群利益的關鍵,這是他們常稱自己爲“遠東的葡萄牙人”背後的原因。這種關係在經濟停滯期間顯得更爲重要,因爲在這情况下族群更基礎的信心去振發求存。自從最近澳門經濟騰飛以來,土生和行政架構的聯繫不再如前重要,跟所謂葡萄牙文化的認同也相對減弱,這在婚姻行爲及語言態度方面再明顯不過。我們不在本文討論這個複雜過程的細節,只想表明一點,我們主張在種族問題上抱一個隨形勢變動的態度,把它看成是孕育它本身的歷史形勢的反映。

而且的確,土生的命運和自澳門成立以來就存在的社會及政治生活上的基本矛盾不可分割: 就是儘管澳門是中國人的地方它卻由葡萄牙人管治。這意味着,自1845年總督Terreira do Araral破壞中國關卡以來,中國就被迫用間接方法去施加影響,這便是澳門的定期騷動“事件”的起源(在香港我們被爲“麻煩”),這些事件牽制着葡萄牙政府的權力。(10)

如是者,澳門一直處於不穩定的平衡中,潛在的衝突定期地表面化,這必須被理解爲排解衝突的渠道。我們把這些“事件”看成是“社會舞台劇”,如VICTOR TORNER在他硏究的非洲村落中發現,它們有自己的時間結構。(TORNER 1957)它們把在正常時期潛伏着的基本矛盾表面化。土生葡人的地位特別易於受到這種結構影響。我們必須知道,他們和葡萄牙人以及華人的關係跟這種根深蒂固的不安定有密切關係,這絕對不容忽略。

結論

作爲結論,我們會解釋一下在硏究中以求探索上述資料所使用的方法。在一個像澳門的環境中,任何對土生葡人做詳細定量上硏究的嘗試都會因土生葡人的特殊種族身份而大打折扣。因此,我們選擇了允許利用多種資料來源和技巧的靈活硏究方法。

除了仔細閱讀現存有關作品外,我們嘗試透過當時的報紙和口述歷史去重繪澳門近期的歷史。某些主題諸如移民、種族衝突和通稱“事件”的過案會受到特別重視。與此同時我們會參考所有統計資料,並試圖分析澳門公務員的特徵。

資料的來源主要分兩類。一是各種形式的訪問: 隨意的及探索性的訪問(我們已進行了多次)、深入的和引導性的訪問、個人生活史以及其他出自“傳統學派”的技巧(LOUREAÇO 1988)。二是家庭史(11)種技巧源自社會人類學的族譜方法,其目的乃是通過敎育、職業、移民及雙重居留權各方面的探索去豐富資料。

爲了得到適當人選去實行這兩種硏究方法,我們將從來自不同初等社會單位的人處收集約一百份個人身份表格(已婚者得提供配偶的基本身份資料)作爲樣本。我們按前文提及的三個土生葡人身份主導標準去挑選適當人士。

總而言之,澳門這個地方雖然地域有限,但無論從過去或現在的角度去看,都是一個非常複雜的社會空間。多個世紀以來,它是世界上兩個複雜異樣的社會和文化傳統的會合之地。儘管兩者在不同時期曾經接近過,但總括來說,這兩個傳統互相承認,惟各自發展。澳門在這交往過程中起過核心作用,亦很多時是兩者之間的唯一橋樑。雖然它的將來是一個問號,但參與策劃它未來的政治力量似乎有足夠的遠見和想象力去讓澳門繼續作爲不同文化、社會和經濟體系的交匯點。土生葡人是這長期交往過程的產物--不僅在葡中之間,而是在中國、葡國及經濟學家預言前景樂觀的整個東南亞海域之間。土生葡人的歷史給我們的啟示之一是: 種族身份是它周圍不同關係的產物。土生葡人雖然爲數極少,但他們已經證明了他們有能力去積極他應付過去十至十五年來在澳門發生的重大變化。

二、澳門的族群關係與女性地位

我們是在讀了DEOLINDA DA CONCEIÇÃO《長衫》一書後才立意探討澳門土生葡人族群身份和女性地位之間的關係。(12)儘管這本書風格單純,但仍不失爲一本傑作。作者表現出在當時當地不尋常的批判理解能力及社會參與精神。

《長衫》收集了中國南部女性備受剝削的故事,戰爭使情况更爲惡劣。這一切發生在一個今日不再復見的世界: 一個受日本侵略戰亂饑荒的澳門和中國、人們公然在街上買賣小孩、種族之間存着強烈成見、人們沉迷於鴉片、靠旁門左道爲生--走私販毒、買賣軍火黃金……

九十年代的澳門不再是昔日書中形容的世界。這個改變有幾個原因。香港澳門先後的經濟增長及現代化是原因之一,但有另外一點不容忽視,就是共產主義中國的社會政策所形成的影響。女性在中國社會的地位逐漸有所改變。雖然很多社會科學家強調這些改變並沒有被徹底推展,亦沒有動搖到中國社會的父系傳統,但它們仍然十分重要(13)。

尤其在澳門,六十年代是一個歷史轉捩點,其間發生了一連串對當地和族群關係影響重大的事件,使到當時在澳門共處的不同文化陣營各自在態度上有所改變。不過要待至七十年代末八十年代初澳門才眞正經歷一次經濟增長當地人。亦由於中國移民不斷流入而劇增,當地的社會架構亦隨着大幅度改變。與此同時,葡國的七四年革命、毛澤東在六七年之死,以及鄧小平在七九年復出等一連串事件使中葡兩國得以在政治和經濟方面再度接近。這帶給澳門社會一定程度的和諧,雖然有限,但亦不容忽視。1999年的決定時刻將快來臨,澳門進入一個兩世紀以來罕見的社會、文化及經濟活躍狀態。

本文的主要論點就是: 要理解澳門的華人和葡人社會之間的關係,亦即是說土生葡人的身份所在,就不能忽略英美社會科學家所謂之“性別關係動態,(GENDER DYNAMICS)。換言之,我們認爲今個世紀後半期族群關係所經歷的深刻變化不單是受政治和經濟的因素影響,同時亦是因爲兩性間的關係有所改變,不論在西方還是中國。(14)

根源問题

有關根源的言論是構成任何族群身份的主要成份(參看ANTHIAS 1990:20),它不單只是一個群體相對其他群體的自我定義,亦涉及個別成自對自身的定義。不同身份定義間的抵觸會削弱個別身份的正統力量,其定義因而不再理所當然。所以,在一個族群多元化的環境裡,根源問题是最受強調的,內容通常十分之情緒化。

計劃剛展開時我們曾與一位來自澳門的華人女士談及澳門葡語人士的根源問題,當她聽到這個計劃時便非常愕然地問: “你們可知道他們的底細? ”。據她說,他們是葡國人和聲名欠佳的華人女士結合產下的後代。

當來到澳門後我們在另一位華人女士身上得到同一反應時,事情便更引人入勝。兩位女士都受過高等敎育,來自澳門的中等階級。令人費解的是她們倆都是嫁給外國人的。儘管如此,她們仍然繼續傳播這種族群扁見。

我們即時想到把這些言論和土生葡人的言論比較,諸如“直否不久前土生葡人甚少與華人通婚。在這裡我們必須再一次強調,我們的目的並非介入“土生葡人根源”是至目前怎樣被表達這場爭論(參看PINA CABRAL & LOURENÇO 1990),有一點不容置疑的就是土生葡人誕生自一個在兩種迥異文明接觸下所產生的文化及經濟空間。(15)

置身於一個文化及民族十字路口--在某一程度上能夠參與任何一方,卻又不絕對屬於任何一方--澳門土生葡人的族群身份顯得神秘及充滿疑團。CEILIA JORGE的一首詩把他們這種處境形容得淋灕盡放(16)。

土生葡人

你自我肯定(否定)

不儘然是

亦確實不是,呃…

一個約莫

介乎兩極之間

互吸

互拒

皆因

誤解上的

分歧

……

社會成員以旣定社會理想衡量自己的當兒,一方面限制了自己的行爲,卻又同時加強了自己的身份。“不儘然是”可以被解釋爲無能力去進着社會理想塑造自我,身份因而陷入危機。作爲一種對他人的否定批判,這重“不儘然是”成爲這些其他人不能分享若干象徵性、政治和經濟方面利益的理由。類似遭遇會在這些人身上留下印記。由於地位和自我形象受損,他們對自己的身份(個人或族群的)難免提出質疑。這個現象我們稱之爲“恥辱印記”(ESTIGMA DA HUMILHAÇÃO)。

在任何時刻這種區別(是還是不儘然是)都顯得必然和無可避免。不過這些人的價値觀和階級秩序不斷在變,澳門的近期歷史就是最佳見證。在一個像澳門這半世紀以來不論在社會或經濟方面都在急劇變化的環境裡,“不儘然是”這個邏輯會引發起一種“鄙夷動態(DINAMICA DO DESPREZO)。即是說那些爭取到一定地位的人必然會鄙視某些人(最好是曾經鄙視過他們的人),這是洗刷一直纏擾着他們的恥辱印記的唯一方法。這種動態可以發生在在個人或群體層次上。由於牽涉到族群和社會經濟地位這兩個互相交疊的區別標準,所以顯得更爲複雜。生活在六十年代澳門的那一代(正是葡人社會和華人社會之間的權力開始改變的當兒),七十年代的那一代(一連串變化爲澳門回歸中國一事製造的條件),八十年代的那一代澳門經濟大躍進,華人中產階級得以冒頭)。這幾代人的遭遇變化莫測,其中諷刺之處就是鄙夷動態得以發揮。

由於夾處在東方和西方之間,不論在文化或外型方面土生葡人對佔領導地位族群的身份是一種騷擾,基於同樣理由,他們自己底身份亦較爲脆弱。(17)這個弱點在他們的根源言論中表露出來。無論受訪者是缺乏安全感的土生葡人還是有利益考慮的其他族群成員,談話中都有很多含糊之處。

最普遍的有兩種表面上看來互相矛盾的論調。認同華人族群的人(18)論調一般都是譴責性的。這歸咎於六十年代華人備受歧視期間所遺下來的恥辱印記。持這重論調的人堅持說只有社會的最低階層女性(如妓女)才會與葡人結合產下土生葡人。據相反論調的是土生葡人中最有地位的那一群,所謂古老的名門望族。與這些家庭有密切關係的葡裔人士亦抱相同論調。

根據後一論調,土生葡人主要是葡人東來最初幾個世記期間與馬來西亞,日本和印度女人結合所產下的後代。之後土生葡人只是和葡人便是族內通婚。和華人通婚的少數例子只是極後期的事。這一論調很明顯地把華人的血統影響看作是近期和次要的現象,藉此強調土生葡人的“東方葡人”身份,否定他們跟葡國民族與中華民族都是一樣親近的事實。

當我們證實這一論調在文德泉神父(PADRE MANUEL TEIXEIRA)所著的《土生葡人》一書(1965年)裡面被充份駁倒的時候,便決定不再給與這兩種論調任何實徵價値。稍後,在詳細分析過很多家庭史後,我們再度改變立場。現在我們相信這兩種論調都有其眞實一面,不過和我們當初所想相反,兩者並不互相矛盾。

土生葡人並不像其他社會群體透過成員與成員之間的結合去繁殖下一代。他們的繁殖方法有兩種。第一種我們稱之爲自身繁殖婚姻脈絡(CONTEXTO MATRIMONIAL DE REPRODUÇÃO)指兩個土生葡人的結合,或土生葡人與進入了當地社交圈子的葡人通婚,成員雙方都是葡語人士。第二種方法我們稱之爲跨族繁殖婚姻脈絡(CONTEXTO MATRIMONIAL DE PRODUÇÃO),指一方成員不是葡語人士的婚姻,例如華人與土生葡人或葡國人結合,又或三者其中之一與外籍人通婚。如是者,澳門歷史上不同時候有不同的外來血統影響,例如日本、馬來西亞、帝汶、印度、非洲等等。我們今日仍可以或到一群祖父是印度人、祖母是中國人的表親,不單只別人把他們看成是土生葡人,他們自己也這樣看。(19)

直至六十年代末期,土生葡人的自身繁殖婚姻脈絡乃保證社會優勢和往上流回升的手段。最低限度這允許他們與歐洲人有較大認同。在當時的殖民地主義和經濟癱瘓環境裡,歐洲人身份是一個不可喪失的寶貴本錢。在澳門它代表進身公職的就業機會。在香港它代表一個脫離華人圈子的機會,藉此避過很多行動和社會流升方面的限制。

以下兩個例子是當時社會的寫照,資料是由兩個澳門古老家族提供的。第一個例子發生在四十年代的香港。有關家庭在當時也頗爲富有,在一間高尙酒店下禢。母親和兒在花園遊覧,碰到一個英國女孩要和該女孩玩耍。但當英國女孩的姊姊看到這種情形時便衝着妹妹問: “妳在看甚麼? ”,而不是“你在看誰? ”,這個反應在那位土生葡人母親的記憶裡留下了深刻的恥辱印記,及至告訴我們這件事的下一代都承繼了這個印記。

另一個例子證明對於這些名門望族歐洲人外型是怎樣一項値得保證的本錢。一位有地位的土生葡人很有一點華人樣子,與一位土生葡人女士生下了很多兒女。唯一被接納與他一起拍照的只有一位在遺傳因子的湊巧配合下臉孔沒有絲毫華人特徵的女兒。

自身繁殖脈絡的婚姻減少喪失“葡人性質”(PORTOGALIDADE)的可能性。儘管如此,這類婚姻裡面也有地位之分的。雖然土生葡人是潛在的精英份子,但某一類結合較別的體面。有關土生葡人族群裡面的精英份子特徵我們會另外闢文討論,目前只需說他們擁有的某一程度“葡人性質”允許他們享有華人不可問津的公務職權,從中贏得精英份子特徵。故此,娶一個葡國女人可以增加“葡人性質”,不娶一個華裔或新敎徒家庭的女人則減少這種本錢。

由於土生葡人靑年移民的很多,同時當地一向都有一批可以做對象的華人女人,結果土生葡人圈子裡男少女多。所以有意實行自身繁殖婚姻的土生女性並不能輕易找到對象。這解釋了古老家族爲何總有終身不嫁的女性,又或這些家族的女性爲何要和家勢佳結的男女私奔。

假如我們分析跨族繁殖婚姻脈絡,我們會發現可以透過三種途徑去繁殖土生葡人。第一種很典型的就是葡國來澳的軍人或水手很多時與低下階層的華人女人發生關係,然後通過結婚或法律途徑給與子女合法地位。DEOLINDA DA CONCEIÇÃO著作裡有幾個故事談及類似情形可能引起的悲劇性後果(例如《蓮芳的十字架苦路》(O CALVÁRIO DE LIN FON)和《施捨》(ESMOLA))。我們還找到一個上世紀末今世紀初資料非常豐富的例子: VENCESLAU DE MORAIS和一個由他幫助贖身的女奴所建立的家庭。雖然身爲作者他的經濟環境很壞,而且當兩個兒子還小的時候他就經已離家而去,但繼續維持他們的生活至成年,從來都沒有否認身爲父親的事實(BARREIROS 1990〔1995〕)。

事實上,根據我們對這類家庭的觀察所得,這類結合(不論是正式在敎堂結婚還是同居)很多時都成爲穩定快樂的家庭。不單只這樣,這類結合亦提供給男方葡人和女方華人一個社會回升機會,他們的子女會被吸納入土生葡人圈子裡,因而可以分享到這個圈子的精英優勢。一般在澳華人或在葡國的窮等人家子女都不能有這個機會。(20)

跨族繁殖婚姻脈絡的第二種形式就是同居。資料顯示土生葡人和華人女人同居的現象很是普遍。這些女人並不改變他們的華人族群身份(譬如,她們在家裡仍然說中文)。不過,假如同居關係穩定下來而子女亦受到男方承認的話這下一代會有土生葡人的族群身份。

我們所用的觀察方法可能會減少遇到這種情况的機會受訪者可以故作不知。譬如一夫多妻行爲,他們可能以爲在一個歐洲學者眼中是件難堪事。不論怎樣,澳門的資料顯示出在這方面華人風俗的影響很大。一方面,對一個華人女人來說,做已婚男人的外室沒有對一個葡國女人來得難堪(21)。其次,華人社會的庶出子女沒有在歐洲受到那麼大的“庶出印記(ESTIGMA DA BASTARDIA)。這種歧視上半個世紀在歐洲仍非常強烈。中國文化容許一個男人合法承認出自不同女人的子女。這解釋了爲何當父親和外遇的關係穩定下來後,成年的同父異母兄弟很多時都互相承認和互相幫忙。三、四十年代的時候(其後情况逐漸衰減)一個男人同時和正室(葡語人士)和外室(華人)生兒育女是很普通的事。這樣,他們混合了自身繁殖婚姻脈絡和跨族繁殖婚姻脈絡。

直至目前我們仍未有足夠資料去找出一個同父異母兄弟之間以及父親和出自不同妻子的子女之間的關係模式。一切要看子女出自一段霧水姻緣還是一段持久的一夫多妻關係。(故父親的和他的正室子女願意公開承認庶出子女與否似乎和當事人的社會經濟地位有關。對於比較富有和體面的人家來說,庶出子女或兄弟對家庭的聲望和遺產分配都可以構成威脅。較普通人家沒有這個問題,公開承認庶出親屬甚至可以對雙方在社會和經濟方面都有利。

第三種形式就是新歸化敎徒現象。從六十年代起,澳門的天主敎敎會改變了它的傳統方針,開始採用一種較有中國文化色彩的宗敎儀式。今日,隨着華人敎徒的增加。華人族群和敎會日益接近。現任主敎就熱中摸索適應中國文化根源的天主敎。兩世紀以前,一個新歸化敎徒必須要換上一個葡文姓氏和讓子女接受歐洲式敎育。這樣,新敎徒的子女會被完全接受成爲土生葡人社會的一份子。雖然他們的葡人性質非常之低,但假如他們稍有成就,能在政府部門裡立足的話,他們就可以與土生葡人通婚。

族群之間兩性關係的不對稱

DEOLINDA DA CONCEIÇÃO透過故事對本世紀初中國女性在社會備受壓迫的處境表示深切憤慨。其中數篇試圖表現出在一個族群關係惡劣的環境裡受害者往往是女性,尤其是在族群之間性關係一向都有不對稱傾向。

事實上,中葡通婚常都是單向的,一般都是低下階層華人女性和不同階層的葡人或土生葡人結合。在澳門,直至六十年代末,假如一個華裔男性要和一個歐洲或土生葡人女性結婚的話他必須要先放棄其華人族群身份、歸化天主敎、再取一個歐洲名字及操葡語爲主。(22)我們遇到的這類例子一般都是從小接受西方敎育的,不是經由父母決定便是本身孤兒。

一些個案有非常傳奇的過去。當葡人在本世紀初把一幫海盜驅逐出路環島的時候找到一群被海盜綁架來賣的男童。這些男童被送到聖約瑟修院受敎育,然後被吸收入土生葡人社會裡。故事實在不尋常,因爲所有資料顯示男性孤兒極爲罕見,不像女孤兒那麼普遍,嘉諾撤孤兒院所收容的女孤兒數字遠超男孤兒。從1876-1926年,有32960名中國女孩被遺棄,而男孩只有1446名。(23)

這種對兩性的不相稱看待,很具諷刺意味,是中葡文化之間的一種吻合。假如在中國華人社會輕易地允許女性流出,葡人帝國主義社會則輕易接受國民與異族人結合生下的子女(合法或不合法的)。

華人社會的強烈父系及重男輕女傾向與女孤兒的龐大數字有直接關係(看附錄),澳門歷史亦有所記載(看TEIXEIRA 1965)。在三十至四十年間很多父母爲戰爭和經濟困境所迫賣掉或拋棄女兒(24)、DEOLINDA DA CONCEIÇÃO 給我們提供了很多有力見證(例如那個女人(AQUELA MULHER))。拋棄女嬰是除了殺女嬰外的另一個選擇。根據一項以報刊爲資料的調查顯示,殺女嬰這個傳統在八十年代仍然存在,目的是針對中國當局的一個孩子政策(BIANCO Q HUA 1989)。

另一方面,假如華人家庭很多時爲了傳宗接代收養男孩,收養女孩的目的則接近奴役,根本說不上是收養。女孩被收買後可以被隨便轉賣。這些被稱爲“妹仔”的女孩很多時被賣到一些中間人手裡,養大後再賣到妓院裡(JASCHOK 1988,TEIXEIRA 1965)。土生葡人叫她們做“BICHAS”(動物的意思)。富裕人家通常有幾個這樣的丫頭。如今在澳門仍可以找到一些五十年代時曾經是妹仔、現在已被吸納入土生葡人社會的例子。

假如我們留心觀察葡人殖民社會的典型態度,我們會發覺到先前提到的中葡文化間的諷刺性吻合實在明顯不過,從收集到的家庭史裡可以找到例子去證明澳門社會把任何歸化天土敎、改用葡國姓名和接受葡國會話方式的人看成葡國人。當然,我們並沒有忽略可以存在一些較微妙的歧視方法,我們單看CAMILO PESSANHA的書信便可以知道成見之深,他還與中國女人生下了兒女(25),不過,有一個葡人殖民社會對待兩性關係的特點不容否認,就是葡人輕易承認他們和異族人生下的兒女,即使那段關係是短暫和沒有婚姻約束的(26)。

在觀察今日土生葡人對親屬的認識程度時,我們發現到一個意想不到的事實,就是華人女性並沒有結合親屬關係的功能,故此,她們被吸收入土生葡人社會裡的子女並沒有華裔親屬。分析效果得來的前九個家庭史後我們得出以下結論: 不單只雙方不承認與對方的親屬關係,很多時他們根本忘記了有那麼一回事。

在670個受訪者的新屬當中(9個受訪者除外),有61個人被稱有中國名字(27)。其中13個是男人,40八外是女人。受訪者只認識其中29個人的名字(22個女人和7個男人),而只有14個親屬的姓氏爲受訪者知曉。其餘15個親屬只被人認識花名或英文名字。姓氏爲人所知的14人常中有3個是個別受訪者的母親、3個是舅夫、2個是同屋住的外婆、一個是妻子、一個是岳母、一個是妹夫,最後一個是舅仔的妻子。其中只有兩個情况涉及母親以外的外家家親屬: 舅夫和外婆。而有關人士都有一定知名度。受訪者沒有一個認識任何表親的全名,雖然他們都懂中葡兩語。

換言之,除了極少數例外,土生葡人和華人女性結合並不意味兩方家庭建立起持久的親屬關係。中國人那一套襲名制度: 已婚女人喪失自己的姓氏(沒名NAMELESSNESS)也是原因之一。很多人類學家經已討論過這一現象(參看WATSCN 1986)。不過在我們的情况裡,問題不單是已婚女人的“沒名”,而是她們根本沒有親屬媒介的功能。

有一點需要留意,就是以上資料必須和受訪者的年紀一起瞭解。她們介乎34和69歲之間,平均年齡是53歲。我們經已說過,澳門是一塊不斷在變的地方,適用於一代的理論並不一定適合於另一代。這與所指的一代乃是社會學槪念,套用的是CARMELO LISON TOLOSANA的定義。(28)

新族群動態

由於方法關係,我們訪問的人大都在30和40年代出身的人和那一代在文化大革命--澳門歷史的轉捩點--之後出身的人之間就經已起了很大變化。我們會另外闢文討論這一點。目前我們只作以下說明,套LISON TOLOANA 的用語,區別兩代的標準在於同一族群內退讓一代(GERAÇÃ CESSANTE)和接替一代(GERAÇÃO CONTROLANTE)之間的政治權力,前者是指正在離開權力地位的那一代,後者是指正在到達領導地位的那一代。

雖然同一作者認爲依照以上區別代和出生日期未必相符,但假如我們說大部份在二十和三十年代出生的人都屬於退讓,而在四十和五十年代出生的則屬於接替一代,也不至於離事實太遠。我們認爲兩代之間的主要分別來自兩者踏入成年期時環境上的差異。目前正在退讓的那一代長成的時候,澳門正處於社會經濟癱瘓時期。大戰後國際重新整頓舊殖民主義制度,中國仍然陷於內戰,葡國則受一個封閉民族主義政府統治。對於澳門華人社會和一群來自中國地位日益重要的精英份子來說,一個以土生爲主的政府實在難以接受(看附錄)。由於土生葡人認同葡國人,他們享受到當地華人不能問津的優勢。六十年代初期,澳門葡國殖民政府的正統地位受到華人質疑,在這之前土生葡人可以說是唯一的中等階級。從那時候起他們便開始和新冒頭的華人商人中等階級競爭。兩者之間醞釀着很大衝突,終於在“12·3”事件中爆發出來。(“12·3”乃澳門華人在中國文化大革命期間在澳門發動的騷亂(1966年12月至67年1月)。事後華人在澳門的地位得到提高,對當地行政亦有一定影響力。六十年代期間,華人與土生葡人之間的衝突逐漸化解。

在八十年代的經濟大躍進期間,透過對政府中層的控制接替一代仍然可以保存他們的一族壟斷地位,手段乃是利用他們溝通族群的能力,即是他們能說廣東話並且能寫閱葡語的特徵。

至於在九十年代初才冒頭的接替一代,問題截然不同。1987年4月13日的聯合聲明爲澳門葡人政府定下了限期。雖然葡國語言和法律在未來數十年依然會保留官方地位,但這個問題對土生葡人來說關係重大,他們不可以盡相信一個出名善變的政府口頭上的承諾(29)。他們估計在1999年將會喪失在過去30年來替他們抵禦着新冒華人階級的一族壟斷地位。到時,他們將要和華人公開競爭,不同之處就是他們的一度優勢,即是說與統治者在文化上的連繫,將會落到華人中等階級手上。

因此,對於正在冒頭的那一代,形勢大有改變。目前精英份子(不論是華人還是土生)的對策就是讓子女在英語系國家接受高等敎育,如可以的話,索性在該處落地生根。從子女在外國唸書的父母口中我們得知,在當地(主要是英國、加拿大、美國)認同中國文化比認同葡國文化有利,華人圈子比葡人圈子提供更有效的社會經濟整合(INTEGRAÇÃO)。

對於沒有機會出外求學的年靑人來說,葡語敎育有一弊病,就是不懂寫閱中文。葡語不是一種有前途的語言,所以他們抗拒父母和敎師(退讓一代和接替一代的都有)試圖把葡語文化傳給他們的努力。受訪葡語敎師一致認爲土生學生沒法學好葡文,因爲他們的日用語是廣東話。最近,很多土生和華人的混合父母把子女送到中英文學校。

八十年代在澳門受敎育的土生葡人領會到與華人聯結不是他們將來的保證。於是,他們把敵意由華人身上轉移到葡人身上。1988年葡文中學學生的騷亂正是這一轉變的見證。一個當時在場的證人告訴我們,那些土生學生的主要聲明是: “我們不是中國人,亦不是葡國人,我們是另自一族。”他們與其像在五、六十年代與葡人精英份子的不同認同(當時接替一代都在葡文中學受敎育),寧願強烈地與他們保持距離。根據另一些學生的見證,與鬧事學生敵對的主要是一群來自葡國、父母在政府部門居高位的靑年。

新婚姻策略

以上所舉的華人和土生葡人之間關係上的改變對婚姻行爲有顯著影響。就以跨族繁殖婚姻脈絡爲例,資料顯示自從來自葡國的不再是兵士而是高級行政人員以來,這類婚姻在數量和階級結構方面都有所改變,退讓一代裡面的典型人物: 娶畫家女人爲妻,以前當兵現任警察的葡國人,在接替一代裡面不再復見到。現在的葡國行政人員不再那麼輕易地和本地人建立婚姻關係,很多時他們都攜眷同來,太太亦很多時工作。

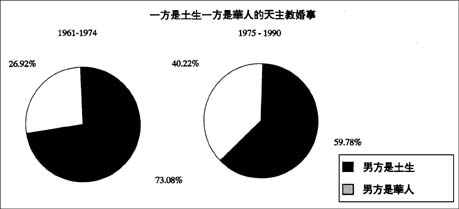

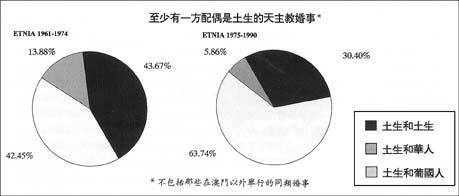

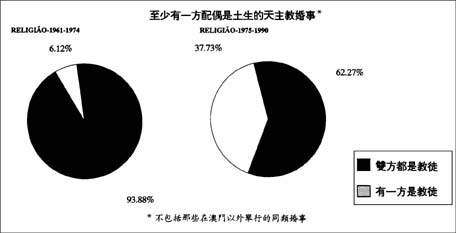

至於自身繁殖婚姻脈絡,情况亦沒有改變。土生葡人圈子的婚姻態度逐漸開放,與華人通婚日益普遍。華人圈子亦有同樣趨勢。在五十年代,稍有體面的華人家庭對和洋人通婚一事仍抱鄙夷態度,即使後者是精英份子(參看DEOLINDA DACONCEIÇÃO的CEFEGIO DE SAUDADE 《空屋餘恨》)。事實上,打破這種傳統婚姻不對稱模式的是新的一代。下面引述的是老楞堂敎區神父的話: “近年來有一個新現象,就是土生與華人通婚越來越普遍,這在以前是鮮有的事。在我們回敎區裡,這類結合可能佔百份之八十之多。而且是雙向的,土生男孩娶華人女孩,而土生女孩亦嫁華人男孩。另外一個現象就是宗敎方面的,很多敎友和非敎友結婚……。這一兩年來,在這敎區舉行的婚禮有三份之二是這類結合,36宗裡頭佔了17至19宗。”八十年代一組由FRANÇOIS RAVEAV領導的自然人類學家在澳門搜集資料後亦作如下結論: “我們認爲婚姻在結構上遁着兩個方向發展: 土生葡人越來越少族內通婚,而越來越多華人男性與混血兒或葡國女人結婚。”(SCHEIO 1987-147)。

我們發覺隨着族群認同動態(DINAMICAS DE IDENTIFICAÇÃO ETNICA)的改變,新一代土生葡人打破了一直以來通用的婚姻策略。不過一些跡象顯示族群關係的不對稱並非如此簡單地消失了,所有受訪者都一致承認在澳門華人和土生或葡國人所生的子女都被看成是土生或葡國人。這一點値得我們注意,可以作爲另一個硏究計劃的主題。我們目前的假設是: 有華人父親和土生母親,在中文學校受敎育的孩子可能會發展出不同態度。

隨着澳門社會的現代化(不論在經濟方面還是在價値方面--主要是透過香港電視滲入的消費主義價値),兩種關係動態有了轉變。很多硏究中國社會的人類學家都認爲社會經濟發展可以加強雙邊親屬關係而從中削弱父權制。這個現象有助於拉近兩性的距離(參看WARD 1985)。其中一個因素無疑是在這個過程中女性加入了職業市場。一個職業婦女,尤其是高級行政人員,擁有個人價値和自己的名字,這些都是傳統中國女性不可以指望的。從結婚那天起她們便進入一個“只相對看別人自己才存在的世界”(WATSON 1986:626)。

退讓一代的土生和中國女性大部份都留在家裡做家務(爲自己或別人的家庭),或者幹一些不受承認爲正式經濟活動的散工。今日很多接替一代女性身居要職,大部份在上學時期已考慮到工作問題。(30)至於土生,根據他們的家庭史顯示,這個模式絕對適用於他們身上。

第二個重要因素就是離婚率的普遍化。有關土生圈子這方面的資料很多。退讓一代以前很受天主敎價値和葡國帝國時代的主流政治意識形態束縛。接替一代則可以合法離婚。離婚普遍化意味退讓一代時期常見的妾制或外室現象在下一代身上不再那麼普遍。由於打入了職業市場,女性有了較大保障,現時可以藉離婚去擺脫以上情况。

性別關係動態和族群關係動態之間的關係隨着雙方的個別變化而演變。某些華人族群階層和土生族群在階級地位上的接近,以及彼此在澳門的將來問題上的平行處境,令到不同族群會在利益上認同。與此同時,較早前所列的因素允許女性,特別是中國女性,在行動上得到一種擺脫父權制度的前所未有自由,於是乎她們不用遵從自身繁殖的邏輯。一個有自己工作或成就的女性亦擁有一定程度的社會經濟獨立能力,如是者,異族通婚有貶身價這個觀念不再符合事實。換言之,不論對華人還是土生葡人,自身繁殖婚姻脈絡和異族通婚再沒有抵觸。

結論

作爲結論,我們再引述本文開頭的論點。澳門的族群關係在受訪者一點中變化很大。今個世紀初出生的那一代年輕時所認識的、對他們日後影響至深的澳門跟培養出接替一代的那個與完全不同,更不用說在七十年代經濟增長期間被吸引回去的高級行政人員眼中的澳門。那離開了澳門往外地留學的年靑人又會作何看法呢?

使澳門和土生葡人改變的不單是政治環境,也是族群對自己身份所下的定義。我們希望證明了在這背後有一點非常重要,就是在澳門社會共處的族群在兩性關係方面各自經歷的變化以及變化的性質。雖然性別關係動態似乎是很私人層面的事,但假如我們要瞭解這個引人入勝的問題: 土生葡人的起源,我們就不可以忽略這點。

【附錄】

嘉諾撤修院收養的孤兒

本文是澳門主敎林家駿神父所撰,我們在此向他深表謝意。我們只轉載日期爲1990年2月1日那封信的一部份,叙述內容涉及他個人的過去,我們因此斷定資料主要是關於作者童年的時代,即是四十和五十年代。

孤兒來歷

“在過去比較落後的時候,貧窮的中國人家對女嬰沒有甚麼留戀,雖然是親生骨肉,經常有女嬰被拋棄在街頭,尤其是身體有缺憾的: 假如父母對嬰兒有些少愛意,他們會將她放在敎區聖堂或者孤兒院門口,按完鈴就走,不讓人家知道他們的身份。警察或傳敎士找到棄嬰時便把她們送到修道院孤兒所。亦有一些窮人孩子,受不了父母或僱主的虐待,自行往孤兒院要求收容,很多時在警察陪同之下。

被收容的女嬰

以上情况的嬰兒或者小孩,由於在惡劣的環境中沒有受到適當照顧,間中有的會有生命危險。於是修女便替她們洗禮,給她們一個聖人名字。當有敎友人家欲收養孩子,在他們要求之下,修女才在領洗記錄冊中把詳細資料找出來。

到了18-20歲左右,她們便離開孤兒院出外謀生。身體有缺憾的通常留在孤兒院,受的是基本天主敎敎育,住在孤兒院到死。今時今日在望廈和路環的收容所還有許多盲眼孤兒--敎會的善行。

被收養的女孩

那些不幸無人收養的女嬰通常都是相貌欠佳的,到了少年時候,便往一些敎徒家裡做工。一般她們會接受洗禮(又或領聖油),女主人便是敎母。這樣她們便有名字和其他身份參照,由她們自己或敎母選擇,然後登記在洗禮錄冊裡。到18-20歲,她們便結婚,離開修院或僱主的家。有一些在市區工作不住在修道院,亦有一些被人欺凌返回修道院。

我對這些例子有個人認識,因爲我母親先後收養了四、五個女孤兒。三個結了婚。現在都有好兒女好家庭和自己的居所。第四個在我家只留了一段短時期,後來去了香港失了下落。直到今日,其他三個都把我看成是(養)兄弟。

當然並非所有孤兒都這樣幸運。有些婚姻不愉快。很多逃離修院或僱主家,一直下落不明。不過,很肯定他,在政府的合作下,敎會遁着當時社會習俗和法律履行了它的行善責任。

國籍和合法身份

在第二次世界大戰之前,在東南亞只有三個獨立國家(中國、日本和泰國)享有完全的自主權。在那時候,澳門周圍的地方沒有甚麼移民或旅遊管制。在澳門沒有警察紙和身份證,這些在五十年代才出現。護照是罕有的證件,是有身份的象徵。

注: 我的第一張身份證是在1957年簽發的,號碼是174,這證明直至1957年,身份證在澳門並不常用。

在殖民地,當地出生的人並不因在殖民國家領土出生而享有公民權。雖然澳門曾被劃爲葡國海外省份,一個“歐陸葡國人”和一個“本地人”在法律上有一種重要區分,國籍並不根據出生地點,而是根據父系祖籍。因此,在最古老的洗禮記錄冊裡面,父母的姓名有非常詳細記載(有時連國家、省份、區域和市都有登記),以便能夠以祖籍去斷定國籍,等後代可以直系身份爲有國籍。基於同一理由,中國人亦寧願在個人證件上面(文憑、學校登記和警察紙)寫上籍貫而不是出生地點,因爲他們不喜歡被看成是“本地人”(INDIGENA),翻譯爲中文有“沒有國家文化的人”的含義。

由於出生地點並不重要,在洗禮記錄冊裡面應沒有記載,除非當事人不是澳門出生的。沒有特別說明的話即是說當事人是在澳門出生的。

【注】

(1)我們感謝JOÃO ARRISCADO NONES提出使用這一術語的建議,以及其他許多寶貴意見。

(2)參考PETER WEINREICH的定義: “族群身份和認同……與不同的生活領域構想有關,後者給人們提供對生活的解釋,而給個人提供群體在資源上及感情上的支持系統。

(3)性在這兒是“性別,(男和女)的意思,而非性行爲的意思。

(4)有關這個問題出了兩篇新作,參看ANIHIAS 1990:27和REX 1988。

(5)參考REX務求幫助硏究工作者而提供的一系列問題,1988:111-112。

(6)爲了討論上的需要,我們把華人看成其中一個主要族標,儘管我們意識到在“華人”的總稱下仍然存在族群的區分。

(7)我們感謝澳門行政曁公職署給我們提供了有關數字,特別是MANVEL GAMEIRO司長。

(8)參考AMARO 1988,BATALHA 1988,LESSA 1974,SCHEID 1987,TEIXEIRA 1965,ZEPP 1987。

(9)我們必須再次強調,這並不單指中葡混血兒,因爲馬來亞、印度、日本還有其他影響在土生葡人的歷史中亦很重要。

(10)FERREIRA DO AMARAL是這些“事件”的早期犧牲者,他在事件中被殺。

(11)這種方法由西北方學者(JOÃO ARRISCADO NUNES,CAROLINE B. BRETTELL,SALLY CCLE,RVI RAC,A FEIVO,JOÃO DE PINACABRAL及ELIZABETH REIS)推展,正在MINHO大學人口史碩士課程及在I. S. C. T. E.(里斯本)社會人類學學士課程中受試驗。

(12)我們給土生葡人的定義如下: 在澳門和香港(以前在上海也有)的葡國人後代或認同葡國文化的人,他們在當地形成一個有別於華人和歐陸葡人的族群(看PINA A. 和LOURENÇO 1990)。在澳門他們被稱爲“土生”,“本土所生””的意思。

(13)我們得承認雖然女性奴役已告一段落,但娼役女性似乎仍甚普遍。

(14)“性”在這兒是“性別”(男和女)的意思,而非性行爲的意思。

(15)因此我們必須知道,把主題簡化爲中葡二項論將會是一個錯誤。在葡國殖民主義帝國在1974-75年結束之前土生葡人一直有參與澳門政府和葡國在東亞的貿易利益(即使在不屬葡國管轄的地區,例如香港和上海)。這說明了爲何,即使今日,無論在外型和文化方面,土生葡人都有明顯的外族影響。

(16)寫於1989.12.23,多謝作者讓我們引用。

(17)這已是被公認的事實,並非獨指澳門而言。例如CAMILO PES SANHA在1894年曾對一個他和其他遊伴都十分鄙視的同行菲津賓混血兒作有如下記載: “菲律賓的馬來人常常否認他們的祖籍,就像澳門的NHONS(土生)一樣,眞是服了他們。”(1988:74)

(18)雖然我們間中亦會從一些在澳門居住的歐陸葡國人口中聽到同一論調,但這些葡國人對澳門土生葡人族群方案都持有一種針對態度。

(19)我們特別聲明這個區別純粹是學術性質的,目的乃弄淸楚土生葡人族群繁殖過程背後的主要邏輯,好能夠超越兩個一度流行論點之間的表面矛盾。事實上,兩種婚姻脈絡通常互相關連,再者,目前土生族群裡成年一代的隸屬感強烈得很,足以克服這種兩極化分野。因此,我們認爲在現實生活裡,這個區別沒有,也不會在個人取向層次上引起任何具體劃分後果。

(20)由於在澳門與階級低微的女人結合是一件頗容易的事,故此我們認爲在古老家族史中存在的男性終身個案應該別有解釋。

(21)且看飛歷奇(HENERIQUE DE SENNA FERNANDES)怎樣構想: 一個畫家女人對其葡國情人可能對她不忠一事的看法:(他肯定有很多女人,所有男人都是一樣,更何況一個水手。她並不呷醋,因爲她在妾侍和外室的邏輯中長大。一切顯得理所當然。骨子裡甚至會因自己是分享他愛情的衆多女人其中之一名而引以爲傲。”(1978:10)

(22)這類例子很多,其中最觸目的有羅保,在四、五十年代澳門舉足輕重的人物。

(23)資料來自嘉諾撤修院,我們在此感謝林家駿主敎的幫忙。看附錄。

(24)我們找到若干硏究買賣妹仔詳細過程的著作。例如MARIA JASCHOK(1988:7)有關妹仔MOOT XIAOLI生平的敘述。

(25)且看在澳門殖民主義時代種族成見之深。CAMIIO PESSANHA曾對一個土生葡人律師同事有以下描寫: “他已經聽說過在語言中我只懂得足夠葡語去表達自己,而他連這也辦不到,因爲他只會說NHOM一種這裡人說的話,黑人的語言。這裡的人就像其他分佈在歐洲沿途港口的人,在亞丁他們受警察鞭打、在科倫坡他們販賣假鑽石,在星加坡則拉車或行乞。他們只合做苦力、或在旅店拉客的、或帶外國人遊覽的。(NHONS--如主敎所說,乃“這兒的葡國人,有南瓜般的臉”,一般泛指歐洲混血兒一他倆連這些行業也做不來,因爲是名門之後)。由於是寄生蟲,在這個華洋雜處的東方港口長大,對語言只有、亦只需有足夠認識去偷騙抵步輪船的旅客。這裡的土生,律師一如所有人從事一種特別的剝削: 就是剝削這兒非常有錢的中國人。這些中國人比猶太人還要吝嗇,而且一好有理由地一十分害怕葡國法紀。”(1988:77)。

(26)LIVINGSTONE本人,在上世紀中葉與安哥拉的葡人社會打交道時曾提及同一現象(PINA CABRAL 1989:8)。飛歷奇在畫家妹阿陳(A-CHAN A TANCAREIRA)一故事中所描寫的事例--一個葡國人拋棄了他在澳門的情人後,把和她所生的女兒帶回葡國去一並非罕見或澳門獨有的事(1978)。在非洲殖民地獨立的時候發生了很多類似事件。

(27)我們不包括那些本來是中國人,後來取了歐洲姓氏的人。受訪者在提到他們時有時會說: “他是中國人,但被看成是土生”。

(28)世代,在社會學意義上,指一群有着類似生活方式或相同生命觀的等齡男女;他們把在某些時刻發生在他們身上的事情看成規和理想的基礎。”(1993〔966:180〕

(29)最近1989年的“六四事件”使後人們信心更加動搖,不論在華人或在土生方面(看MORBEY 199075)。

(30)在一項有關香港的硏究中,NG CHON-HONG(1988:13)說在22個受觀察的家庭中,男孩和女孩沒有受到絲毫不同對待。父母們都否認有任何類似設想。就業和敎育模式亦沒有表露出明顯編袒男性的傾向。

*賈淵乃英國牛津大學社會人類學博士,現於里斯本工作企業科學高上學院任教授,並爲里斯本社會科學學院研究員。陸凌梭乃里斯本新大學社會博士,現任教於該大學。作者在此感謝冼麗莎和陳潔瑩兩位女士對本文今次版本的貢獻。參考書目錄已在葡文版刊。