序

在構成澳門歷史遺產的文化財富中包括一些傳統行業,這些行業由於其特性,在澳門文化史上應該佔有一席之地。

關於煙花女子和琵琶女(Péi-Pá-Tc’hai)的本份硏究是一項更爲廣泛的計劃的組成部份,該項計劃旨在對成爲澳門傳統性的行業進行歷史硏究。首先我們介紹關於這些女子所進行的硏究,她們也被稱爲歌女和舞女,其職業特徵是從事娼妓活動。

優先對澳門的妓業進行硏究有兩個主要原因: 一個是主觀方面的,在於對這一問題進行硏究所產生的魅惑力,因爲對這個問題至今未進行過任何歷史概論;第二個原因是決定性的,由於澳門妓業所具有的特性,這一普遍性的職業在這裏個性化了。在東方,這裏具體指在澳門,人們對妓的概念與西方有本質上的不同,這就使娼妓活動在這個世界裏具有獨到的特性。

有關硏究計劃和硏究此問題的方式,均取決於通過第一、二手咨詢所收集到的資料,但遺憾的是,有關資料並不多。因此,不可能像希望的那樣,對一些問題進行深入的硏究,例如關於花舫、娼妓活動的地點和妓院,以及有關公共衛生方面的問題。因此,我們意識到,本文祗是對這個問題的初步探討,其最終目的,是使人們了解到澳門社會現實中別具特色的一個方面的歷史情況,同時也可作爲今後開展這方面硏究的起點。

煙花女子和琵琶女: 澳門妓業的一種形式

概況

娼妓活動源遠流長,“就像世界一樣悠久”(1),並且存在於各個民族之中。但是關於妓的概念則不然,隨着時代的變遷,根據各個民族的不同習俗和倫理道德觀而不盡相同。

在歷史發展中曾經對妓的概念有過多種定義。

起初是在梭倫時期的在雅典法律中,據言這些法律是關於娼妓活動最早的法律,後來根據天主教教規和日爾曼法律,在17世紀提出的建議中進一步明確。此外,還有衆多對妓女的稱呼: 羅馬人稱她們爲Quaestosa和Meretrix,希臘人稱她們爲Heteras,Dicteríadas和Palakinas gregas,印度人稱爲Cortesãs,等等。

祗是到了19世紀,妓的概念,無論是從社會學角度,還是在法律地位方面才得以確定下來。從那時起,具體在澳門,更確切地說是從1851年起,從事娼妓活動的女子開始受到一系列法規的約束。這些法規,除了規範她們的職業活動外,還將她們置於特定的規則束縛之下。這些規則規定了不法行爲的範圍,因而她們遭到了社會的排斥。在各種法規中包括,妓女必須分開居住在不同地區內,必須定期進行醫療檢查等等。此外,還有每天圍繞一些具體情況所發生的衝突,和“顯貴家庭”(2)貞潔、可尊敬的太太們提出的抱怨,她們認爲當局對世俗小娼婦們--費爾南·洛佩斯(Ferão Lopes)這樣稱呼她們--過份寬容,因而感到十分憤怒。

願閎中爲李後主(937-978)所作宮廷畫

這些以及其它問題,其中包括中國人對婦女和婚姻的觀念,佔有決定性地位。搞清這些問題,一方面可使人門瞭解東方人是如何看待並且接受娼妓行爲的,另一方面,明白煙花女子作爲澳門的傳統職業之一,不是由於其專有性,而是因爲其使經過這裏的人神魂顛倒的特性。

入夜,當我們漫步在熱鬧的福隆新街,與身着鮮豐奪目的絲質旗袍的女子擦肩而過,或者遙見“天上一顆星--這是一困顆莊嚴、神聖的星,就像在光亮之夜,雲霧繚繞中眞正的女神”(3),從一些遊客所流露出的遺憾神情中,我們很快就能感受到這種迷人的魅力。在對花舫,或是對酒樓(Coulaus)(中國餐館)裏的晚宴或夜宵的詳細描寫中,也反映出這種魅力“伴隨着洋琴,柔情脈脈的琵琶女唱著傳說中的小曲,優美動聽,使在場的人們陶醉”。(4)總之,正如雅伊梅·因索(Jaime Inso)所說的: “這一切是多麼不同! 不僅僅是另外一個國家,而且是具有奇特美的另外一個世界,一個對歐洲文明來說,撲朔迷離,難以捉摸的世界。”(5)

所有的人,旣便是那些傳統觀念的衛道土們,也就是對此持不同意見的人,也在記憶中留下了琵琶女那富有感情的形象: “(…)她們是奇特、豐麗和芳香的花朵,點綴着從這裏經過的無名和昏暗的人群。”(6)

娼妓活動的起源

在歷史發展過程中,促使婦女以出賣肉體爲生的原因有多種。一些民族在宗教中找到解釋,把娼妓活動視爲對衆神眞正的尊崇,比如維納斯(Venus),法羅斯(Falos)、沃盧皮斯(Volupis)、阿芙羅狄戈(Afrodite)等等。這些神的名字是與性行爲有密切聯繫的。甚至今天,在我們的詞匯中,還可找到使人想到這種聯想的詞語和表達方式。其它一些非宗教民族,將娼妓行爲視爲一種友好的表示。而對大多數民族來講,根據“出售”(Prostare,此詞與娼妓活動一詞(Prostituisao詞形相近,--譯者注)一詞之意,它衹是表明一種生意。本文不擬就妓業的起源和原因深入進行探討,而是將分析後一個問題,即作爲一種職業的娼妓活動。因爲不是這種形式的娼妓活動得以在澳門歷史上盛行並且流傳下來,使澳門的煙花世界自成一體。

澳門妓業的起因正如西方世界一樣,主要在於經濟方面的問題。因此,我們發現,當經濟處於衰退時期,娼妓活動最爲活躍。而投身娼妓活動的大多數是貧困社會階層的婦女。

爲了瞭解煙花世界的起源,有必要,甚至是必須拋開以西方思維方式作爲基礎的偏見。但是,這種態度並不意味着我們無視西方的觀念。相反,我們願意接受不同的生活哲學,不同的家庭和婦女觀念,以及對待婚姻和性問題的不同方式。總之,我們對具有不同價値觀念的世界持開放的態度,在那個世界裏,傳統的力量能夠使某些習俗幾百年保持興盛不衰。衹有這樣,才能深入瞭解煙花女子和琵琶女世界,硏究妾的作用,以及妾區別於妓的原因,並認識妹仔(Muichai)的雙重地位。

中國的家庭結構是家長式的,直到20世紀,中國的家庭仍然基於孔子的哲學和倫理價値觀念之上。根據這種價値觀念,男人在一個家庭中佔有至高無上的地位。直到今天,儘管在婦女解放的歷史篇章中已經開始了改革的一頁,但仍可感到男人在家庭中佔有的重要地位。對於一個中國人來說,有一個兒子,過去是現在仍然是他的根本願望。因爲,兒子不僅可以傳宗接代,而且以後還要由他“繼承家庭的信仰,或者爲父親的靈魂祈禱、祭祀”(8)。

相反,女兒則一出世就不受歡迎,被置於從屬地位,從小就要服從專制的父系家庭裏嚴格的紀律。在家裏,她們除了受到與兄弟們不同的待遇外,還被剝奪了學習文化或者表達任何個人意見、感情等許多權利。女孩子就是在這種劣等地位下長大,而且,這種地位將伴隨她們終身,並使她們心甘情願地接受完全由於性別歧視所造成的、低於男人的不平等生活。這種終身從屬於他人的生活,作爲“贖前世可能犯下的罪”(9)而被接受下來。就這樣,幾個世紀以來,婦女一直受到了低於男人一等的待遇。這種不平等地位在當時的法律體系中的各項法律裏被加以確定,而這些法律是專門懲罰婦女的。

在西方,幾個世紀以來,婦女逐漸獲得了自己的法律和社會地位。而在東方,婦女的狀況直到20世紀都基本上没有變化。

1912年中華民國成立後,婦女解放才邁出了最初的步子。其中包括,1919年(10)廢除了“纏金蓮”(Lirios de Ouro)的習慣。多少年來,這一習慣使婦女的雙足受盡折磨,影響了她們的身體活動能力,同時限制了她們的行動自由。然而,一直到1950年頒佈新婚姻法後(11),才廢除了買賣婦女和封建婚姻,結束了傳統的父母包辦婚姻制度。這種制度過去西方也有,它使人回想起葡萄牙建國初期按照習慣法結成的婚姻。儘管孔子的思想包含不同的道德觀念,應該知道,在西方也存在同樣需要嫁粧的父母包辦婚姻。

法律的發展演變和天主教會的貢獻,使得這種婚姻制度在西方逐漸被人們所遺忘。而在中國,保守和傳統的觀念,加上抵制外來影響的封閉主義,使這種婚姻習慣一直持續到20世紀中期。

婦女作爲這一婚姻過程的一部份,從結婚那天起,便從受制於父親轉爲從屬於婚姻關係,等待着她們的是作爲妻子和媳婦的一系列責任和義務。在接觸和共同生活中,夫妻之間有時也會產生愛慕和情愛,但這些都不被看作是建立和保持他們的婚姻關係的重要和決定性因素。

她們任憑命運的擺佈,結婚一段時間以後,作爲母親,她們又擔當起對孩子施以嚴格教育的責任,她們教育並要求子女尊重和服從父親的權威,因爲,孝順父母被認爲是一種主要的美德,對於女兒,除了這些原則以外,還要教育她們保持謙恭,甘願接受低於男人的地位,準備她們有一天作爲妻子和女僕爲男人服務。

與婦女和婚姻密切相關的是性功能。根據中國人的理論,性活動有“雙重目的,主要目的是傳宗接代(……)其次是體內精氣的交流”。(12)

這些傳統觀念在澳門中國人中如此根深蒂固,以至於行政管理當局由於無力迫使中國人在這方面作出讓步,並爲了避免發生內部衝突,於1869年制訂了《澳門中國人風俗習慣法典》(Código dos Usos e Costumes dos Chins de Macau),其中關於家庭和後代方面爲中國人作了特殊規定。

中國的妓業正是處於這種文化和思維背景之下。在中國,納妾制度直到1950年都得到正式的承認並頗爲盛行。因此,對於中國人來說,妓並不具有西方人所理解的含義。鑒於在中國所形成的婚姻制度,尋花問柳之衆,使人們對它司空見慣,習以爲常,就好像是“對這種納妾陋習的一種補償”(13)。同時,從身體的角度來看,人們認爲它是値得推薦的事,因爲其“壯陽氣”(14)之功效據認爲對身體很有好處。

在東西方之間,完全不同的社會現實使經常涉足花叢的人不僅對此有全然不同的基本理由,而且對妓業的看法也是截然對立的: 一方面,在西方人眼中,妓與放蕩荒淫的生活有必然的聯繫;另一方面,東方人則將其視爲一種藝術,一種情愛藝術,爲此,中國婦女從小就受到了嚴格的教育和訓練。

西方的葡萄牙留給人們的印象是,襪帶上掛着匕首,在吉他彈唱和低沉的法度伴隨下,飲着酸澀的葡萄酒。而在東方,“琵琶女在琵琶、洋琴和吉他的音樂聲中輕歌曼舞。這些甜美優雅的小姐最善於打破風月場上的單調和乏味…。”(15)

以能歌善舞而著稱的琵琶女和煙花女子均來自窮苦或經濟拮據的家庭。她們的父親明白自己沒有能力再養活一個女孩,並且以後可能也不會有財產“把她們體面地嫁出去”,(16)於是就在女兒剛生下來不久的時候把她們拋棄或者賣掉。幾個世紀來,有一部份中國人就是採取這種辦法,順乎其理也是唯一可行的辦法,來緩解所不希望出生的女兒帶來的經濟負擔。

多數情況下. 正像葡國里斯本一樣,是由慈善堂來收留這些被遺棄的嬰兒,一直餵養到她們7歲時。之後這些孩子再次流離失所,無依無靠,不得不自己謀求生路。因此毫不奇怪,有很多這樣的孩子,在她們年紀很小時,先是以乞討爲生,然後當找工作的努力失敗後,便淪爲妓女。早在18世紀末,這種情況就受到了人們的關注,從當時總督薩爾達尼亞(Diogo Salema Saldanha)寫給亞歷山大·吉馬良斯(D·Alexandre Guimarães)主教關於棄嬰論的一封信中就可看出:

“爲使閣下瞭解到上述罪惡之源目前是無可救藥的,我要說所有這些被迫委身於中國人、外國人和其他所有人的女子,她們之所以拋棄自己的孩子,皆因她們相信慈善堂會把棄嬰送給貧苦婦女收養,而這些貧苦婦女也願意接受,因爲每月可因此從慈善堂得到一筆錢。

“但是七年以後,慈善堂就不再供養和關心這些孩子了,那些收養他們的婦女也不能繼續提供喫穿了,從此他們衹得沿街乞討,購買家中所需之物。”(17)

還有的時候,這些被遺棄的孩子不小心就會落入“專門拐騙兒童的壞人手中。這些人把拐騙到的孩子賣給一些兇神惡煞的龜婆(Kuai-P′ó),如果没有某個富翁想把她們領回家爲妾,那她們就將終身不得自拔。”(18)

還有一些孩子完全由於父母的意願而被賣到妓院,自己沒有任何選擇的可能。對於這些孩子來說,從被妓院老鴇買走那時起,她們的命運就被安排好了,因爲老鴇買她們的唯一目的就是教給她們愛的藝術。她們被領回妓院,接受精細的教育,不僅要學吟詩奏樂,而且要學良好的言行舉止原則,還有個人衣着修飾和美容秘訣,直到在複雜的性愛誘惑技藝中做到瀟灑自如。

她們素以能歌善舞聞名於世,不愧被稱爲歌女和舞女,並通常以此爲衆人所熟知。

有關法律把她們一概稱爲娼妓,沒有規定可區分她們的不同等級。如果在她們中間建立等級或者分類標準,都會引起許多問題,因爲她們之間的相似點大大多於而且重要於可能存在的不同點。首先看看澳門的專題論文,大多數作者在談到這個問題時,都不加區別地使用任何一種稱呼,這表明不存在任何特別採用的標準,而且也未表明有此需要。另一方面,法律後來也沒有做過很多補充: 首先因爲,如前所述,參照里斯本頒佈的有關法律把她們統稱爲娼妓;其次因爲,妓院老鴇和一、二、三等娼妓之間的區別,儘管表明了前者作爲妓院所有者對妓家擁有至高權,但實際上祇意味着兩者間不同的納稅和衛生健康控制標準。

煙花世界 煙花女子

煙花世界一詞主要與煙花女子和花舫有關,是所有這些方面的總稱,其中包括澳門妓家的各種娼妓活動,特別是琵琶女。

使人們把花一詞與煙花世界聯繫起來的原因過去、今後無疑都是很多的,因爲花是純潔和美麗的象徵,而妓在西方人的道德觀念中被認爲是污穢和淫猥的。

爲了理解這一聯系的原因,首先試圖瞭解花在人類學範圍內的重要性,爲此進行了一個簡單的歷史回顧,從中發現無論在東方還是西方,都有賦予花以先見和迷信色彩的悠久傳統。在神話世界中花佔有重要的地位,是豐饒、個人再生和自然的象徵,並由此與一些女神的名字相聯繫,例如古羅馬神話傳說中的花神弗洛拉(Flora)或者古希臘神話傳說中的花神克洛里斯(Clóris)。花也成爲一些節日紀念活動和宗教巡遊中的崇拜物,天主教會給予一些花以特定的含義,比如把橙花作爲貞潔的象徵,用來裝飾在新娘子的花冠和花束上,除了美學價値外,還增加了象徵意義。

在世俗世界裏,花以其美麗和純潔的含義,同樣在各方面佔有重要的地位。在藝術方面,花是繪畫中最重要的題材之一,無論是作爲小的和單獨的裝飾點綴,還是作爲裝飾和公衆、私家儀式中的主要成份,都被大量採用。在詩歌方面,花也是最常涉及的題材之一。隨着19世紀的到來,以及那個時期文學由於受到浪漫主義和自然主義風格的影響所表現出的傾向,花的內涵也有所不同。作者們多用其喻意,以花作爲作品的名字,使作品被罩上一層貌似簡單的外表。例如《茶花女》(A Dama das Comélias),《被遺棄的紅玫瑰》(Rosa Enjeitada),書中暗含着反映了作者用以巧妙地批評當時社會的諷刺和譏諷手法。

花在東方,特別是在中國文化中所佔據的地位比在其它任何文明中都更重要。對於大自然的熱愛,使人們把花和其他植物一起作爲觀賞和培育的對象。對於花的本質的深入了解,又使花得以最廣泛的利用。

迷信在中國文化傳統中根深蒂固,根據迷信的思想,花與預兆有聯繫,根據不同種花,有吉兆也有惡兆。這方面例子有芍藥花,在中國的繪畫中被廣泛用作愛情和豐沃的象徵,還有大利花、菊花和其它許多花都可作爲這方面的例子。因此,把花與中國妓女和妓業總體相聯繫的理由應該是很多的。美麗無疑就是其中一個,因爲妓家頗具盛名的美貌,使人聯想起花朵的美。而且,對於中國人來說,妓的概念沒有西方人所賦予的負面含義。但是最有決定性的理由,可能是中國妓家以花作爲裝飾的習慣,這是她們被冠以“煙花女子”的名稱,并形成一種傳統稱呼,她們除了在化粧時用花起到突出作用外,還把花裝飾在“鮮艷奪目的旗袍、手鐲和戒指、銀製腳鐲上”(19)爲點綴,或者大量地戴在通常束得很高的髮型上。她們還用花來裝飾住所,由此得名“花屋”,並且很藝術地佈置家裏的祭台,在七姐妹節(Festivida de das Tch'ât-Tchêk)時比高低,七姐妹節是單身女子的節日,也是妓家最重要的節日,因此每逢過節時,她們都想方設法把花飾做得盡善盡美。

在這方面,特別是煙花女子的花飾,她們精心裝飾的梳粧打扮,表現出美和奇的特點。旣使是那些對煙花世界持責難態度的人,也不會不對她們的美大加讚許。顯然,這種打扮和裝飾方式,除了突出她們的梳妝和美貌的目的外,還可吸引他人的注意力,成爲妓家爲其職業進行宣傳的一種簡單而原始的辦法。因此,這種過份的裝飾對於“良家婦女”來講是不合適的,她們必須謹慎小心,不可與異性接觸相處,正像西方一樣,祗有歡場女子才有這種權利。

煙花女子和琵琶女從小就受到了精良的教育,從細緻講究的穿着打扮,到音樂、文學修養,無不面面俱到。給身邊人留下印象最深的是,她們謹慎婉轉地施展女性魅力的本領,善於觀顏察色,無論甚麼情況都可使客人感到舒適。她們經常出入社交場所,參加各種聚會,有晚宴,也有通宵達旦的歡聚。她們妙舞清歌,即興吟詩,談吐文雅,以“優雅的語言,傳神的眼神和手勢”(20),來取悅吸引客人。這種通宵聚會之濫,使得1911年公佈了一項通告,禁止這些女子半夜三點以後在旅店內出入和逗留。

通告

若澤·瑪麗亞·埃爾內斯托·卡瓦略·萊各,科英布拉大學法律學士,共和國政府派註澳門行政長官。奉上級命令,並考慮到公共安全利益. 謹通知本城各店主,禁止在店內客人房間裏舉行的,有妓女參加的宴會持續到半夜二時以後。同時,半夜二時後,禁止妓女進入或在客房內逗留,店主將對所發生的任何違反行爲負責。

澳門,華務行政長官

1911年9月20日。

一本人,書記官阿爾福萊多·奧古斯多·費雷拉·阿爾梅達簽字。

行政長官若澤·瑪麗亞·埃爾內斯托·卡瓦略·萊各

琵琶女

關於琵琶女,其名稱使人聯想起樂器琵琶,通常是由琵琶女邊彈邊唱。琵琶有四根弦,一個木製共鳴箱,呈大肚子梨狀。

儘管琵琶是煙花世界最常見的一種樂器,但煙花女子也彈奏其它樂器,比如“以嫻熟技藝敲擊的”(21)洋琴,由陪同女婢“攜於腋下”(22)拿出的古吉他。通常在一地表演結束後,她們就轉到“其他地方去表演,往來於各酒樓之間。”(23)

花船

誰要想找她們,享受她們的陪伴,可以到內港區或者老市區去,那裏有一條著名的福隆新街,街上妓寨林立,在那裏人們可以看到、接觸到各種不同等級的琵琶女: “先是一般的妓女三五成群地走下樓來站在門口迎候客人,她們濃粧艷沬,髮上插花帶飾,身穿艷麗的旗袍,一邊扭動着腰肢,一邊嘰喳交談”(24)。然後還有些名妓,她們與前者不同,謹慎地躲在樓裏或是自己的房間內等候客人。其中有些人與某些客人保持經常性的關系,在自己的房間裏專門接待這些客人,或者去客人的家裏。

最後還有一種,由於她們是“成熟的女子,已經斂跡於性愛戰場”(25)大多數成爲妓院鴇母。她們通常給人的印象是,抽着鴉片煙平靜地交談。

總的來講,妓家的等級是根據她們的受教育程度、文化水平和侍應人事的藝術來確定的。有些各方面條件好的妓女,往往引起常客們特殊的寵愛和戀慕,而被譽爲“英紅”(Ieng-Hong)、“玉笙”(Iu-Sang)、“花壁蓮”(Fa-Pek-Lin)。“她們是(本院)最溫雅的妓女,能夠最嚴格地履行有關規則來很好地接待并待奉那些希望在她們的陪伴下得以休息的中國富紳們。”(26)悶熱的夏夜喜歡河邊清風的人,可由這些妓女伴陪,乘坐華麗的花艇蕩漾水中。總之,不管怎樣,當時的文化藝術與這些煙花世界的女子有着密切的關係,這就使澳門的妓業具有與西方不同的特點。

妹仔

在妓家各個等級中身份最低的是妹仔(Muichai),她們的地位類似奴隸。然而,她們旣不是眞正的女奴,也不能完全被當作妓女。她們的情況比較模糊,因爲她們的混合身份使得她們在某些情況下,根據老闆,同時也是主人的意願和決定,擔任雙重角色。她們中大多數人屬於將她們買下的葡萄牙人家庭,或是繼承母親的命運和地位歸這些家庭所有,因爲當她們出生時,她們的母親就已經在這些家庭裏服務了。

在葡萄牙,自由主義的復興和旨在取消奴隸制的措施的實行,使這些女子的地位明確了,把她們從賣淫的概念含義中解脫出來。然而,儘管在法律上她們被認爲是得到了解放,但實際上對她們的不公正待遇卻還未改變,她們仍然處於奴隸地位。所以,不應該把妹仔看作妓女,因爲,儘管在許多情況下她們擔當了這個角色,但她們並不是靠娼妓活動爲生。袛是當1937年頒佈了“殖民地政府法典”(Codigo do Governo da Colonia)後,才有了眞正禁止如此雙重利用妹仔的措施。

鑒於上述這種情況,我們不應該把妹仔看作妓女。至於娼妓活動,整個煙花世界如果按水上和陸地來分,又可分爲陸地娼妓活動和水上妓家。實際上除了兩者用詞不同外,煙花女子和琵琶女没有甚麼其它不同,根據這一原則,無論是陸地還是水上娼妓活動祗不過是不同方式的問題。

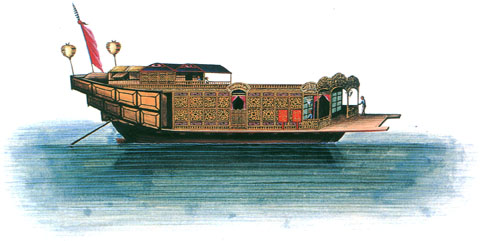

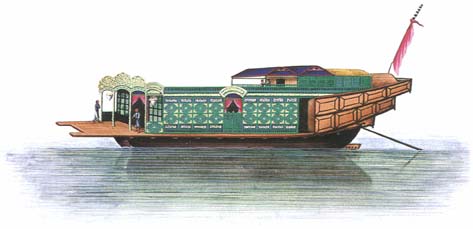

花舫

珠江口是一個獨特(Sui-Generis)的地理環境,水上人家在那裏代代相傳。他們建立了完備的生活結構以滿足基本的日常需要。除了過新年外,一般無須上岸。代替陸地上的妓院、飯店和酒吧的,是水上歌女和舞女所在的一種專由女子划的小船(tancares)或者花舫。所以,在停泊於水中的各種船裏,人們可看到一些妓家船,“這些船二十、三十隻地聚集在一起,形成一個娛樂、豪華的獨立王國”,各船之間以一種“相互連接的橋板組成的通道”(27)相連。

水上娼妓活動,根據船的不同種類,。或者是不同的特點,又可分爲兩種。比較低級的一種娼妓活動是在簡陋的小船上進行的,周圍環境没有任何裝飾,透着寒酸和貧窮。船上女子通常除了以擺渡爲主要職業外,還同時兼妓。對大多數人來講,當作爲鹹水妹靠擺渡所得收入不足以應付家庭所需時,從妓就成爲她們謀生的一項額外活動。

她們的客人以停靠在港口的船隻上的船員水手爲主。在運送船員們到陸地,或從陸地返回船上的短暫行程中,她們與客人進行接觸。她們還常常自願爲船員們縫補清洗衣物,船員們也樂意接受爲此支付少量的錢。還有一些客人是士兵,他們利用休假之閒到船上尋歡作樂,有時會引起混亂,有1837年行政長官寫給中國官吏曹潭(Cso-Tam)(28)的公文爲證。

關於三層樓地區渡船問題給曹潭的公文

I 31本官特此通告曹潭先生,在三層樓地區有一些小渡船停放在陸地椿旁,船上的人違法居住在那裏。而且在這些人中還有妓女,她們挑逗士兵和青年,引起很多混亂: 除了花柳病外,這些女人還帶來了偷盜行爲。爲此,本官要求官吏先生盡快進行一次調查,以赶走停放在陸地椿旁的船隻,並把附近所有酒店裏的酒和其它飲品搬走,因爲這些酒和飲品使士兵黑人在那些小娼婦面前神魂顛倒、不可自立。這些小娼婦是所有混亂和偷盜的根源,如不照此辦理,本官將就所發生的任何不幸事件表示抗議,官吏先生將承擔一切責任。

1837年8月4日於澳門

巴金科(Pacheco)

另外一種環境奢侈,因而是更高一級的娼妓活動是以講究的花舫爲地點的。

有關這些花舫的資料比較少,而論及其起源的資料就更少了,這種船似乎早在六朝(Liuchao 公元265-589)時期就有了,後來在廣東流傳,廣爲應用,一直到毛澤東的文化大革命時期。其起源與詩歌有關,因爲當時乘坐花舫的詩人很多,他們喜歡在以教育和文化層次高而著稱的花舫女妓陪伴下,在酒香和鴉片中尋找創作靈感。

花舫有多種,它們大小不同,用途各異。有一種比較大的花舫,叫樓條(Lou-Tzu),約35尺(Pè)長,人們也叫它“廊船”(Óarcos com galeria),可在上面舉行民間和宗教節日活動,同時容納幾十個客人;還有一種小一些的花舫,大約10尺長,祇能坐8個人。花舫的外面,是掛着紙燈籠,閃閃發亮,遙遙可見。花舫裝飾華麗,插滿五顏六色的花朵--象徵着愛情、豐盈和幸福的牡丹花、大利花和菊花--其中最多的顏色是紅色,交織在船檐雕帶和窗戶周圍。這種花俏的外觀使這些花舫同中國南方常見的簡樸的小船形成鮮明的對比。花舫的內觀如同其外觀一樣、華麗、奢侈,因爲船上的尋芳常客多爲達官貴人、富豪巨紳,他們喜歡這樣的舒適環境: “花舫裝飾講究、華麗,給人一種眞正的豪華喜愛。花舫入口張燈結綵,船內配有錦鍛窗簾,多彩玻璃。船上所用的花飾和家俱都是經過精心挑選的,以增加氣氛和講究的程度。”(29)較小的花舫,儘管體積小,但其講究的裝飾毫不亞於前者。船上有一個接待大廳,配有寬大的沙發,爲瘾君子們提供了舒適的享受。

還是這後一種花舫留給人們的印象更深,至今仍可看到一些記載,提及在船妓陪同下渡過的良辰美景,這些船妓就生活在花舫上。這種船源於中國古老的傳統。過去一些有錢人,特別是一些紈絝子弟,喜歡租用這種船,在煙花女子的陪伴下,在清涼的河水和湖面上遠遊,吞云吐霧,悠閑自得。關於這些船上女子,除了前面所提到的情況外,没有更多可補充的資料,她們與其它風塵女子的區別不過在於她們賣弄風騷的地點不同。在有關這些花舫所留傳下來的記載中,無疑是其迷人的魅力和華美,特別是在夜色之中,那閃爍燈光的斑斕色彩,以及在舫上渡過的美好時光和與密不可分的吸鴉片惡習。“乘坐花舟蕩漾水中,悠哉悠哉,輕搖雙漿攪水嘩嘩,令人心曠神怡快樂無比”(30)。凡是提到花舫的作者,都會這樣描述花舫遊河眞正的魅力,或者還要提“那些燈光閃爍的花船上”(31)的妙舞清歌。

娼妓活動的地點和妓院

除了在珠江口以花舫爲地點的妓業活動外,還有聚居或者散居的城市妓家的賣淫活動。在城市妓家中,如果是第一種情況,也就是聚居,妓家多集中在同一妓院內共同生活,受女老闆--鴇母的控制,爲她服務。這種情況下,妓家不儘要受到當時社會有關法規的約束,而且要服從老鴇所制訂的規矩。對於妓女來說,如果說遵守社會法規是很重要的,那麼嚴格遵守妓院內部的各項規矩制度更大意不得,因爲如果有誰違反了這些規矩,就可能會被赶出妓院,落得旣無工作,又無棲身之地。在衆多規矩中,其中有一條十分重要,就是妓女們不可以眞情實意與客人求取情愛。但是,這並不妨礙當某些達官貴人將她們買下爲妾時她們得以解脫。如果發生這種情況,所有夥伴都會共同祝賀,因爲,她們中有人被選中是這家妓院的榮譽,同時,這個妓女本人的生活也會得到改善。每當某個琵琶女得到解放,將要告別妓業時,通常妓院都會張燈結綵;可以看到“大門花團錦簇,五顏六色,由此人們旣得知是某個妓女將從此從良斂跡,作爲合法妻子加入某個富紳的家庭。”(32)

那些獨立單軒的散居妓女多數是在自己家裏與客人聯繫定約。她們很少在自己家裏接客,多數情況下,是她們到各種不同的約定地點去與客人見面,比如飯店、酒吧、酒店、旅館、賭館和煙館,有時也選擇去客人的家。

妓女們分散在城市各處,特別是在競爭激烈時期更是如此。她們各自選擇自己認爲最有利的地方拉客,她們的足跡遍及城市各個角落。19世紀娼妓活動的增加,更加劇了這種情況,再加上其它社會秩序方面的原因,終導致當局於1845年發佈了一項告示。該告示與1838年在里斯本發佈的相類似,都是禁止妓女在城裏特定區域內居住,因爲據認爲,她們的鄰居在倫理上受到了傷害。

關於燒灰爐瘋堂兩地外禁止向妓女出租其它地方屋宇之告示

……謹此通告本城所有物業主,現有大批歐式或中式裝扮的妓女,不加選擇地混居在本堿各處本份人家中間,打擾了街鄰四舍的安寧,破壞了豪門貴族的正派名聲和社會公共道德。故本市政廳爲清除這種應受指責之奇怪之舉,沫定,除燒灰爐和瘋堂兩地外,所有向這些妓女出租其它地方房屋的物業主,必須在自即日起的20天之內,令她們全部。違者以及今後再有向妓女出租兩地以外房屋者,將被課以罰款……(33)

鑒於無論是妓女還是物業主均未遵守這些規定,而業主們寧願把房子租給妓女,也不願意因爲生活習俗和職業活動的不同而歧視某些人,行政當局祗好又發佈了一些新的告示,明確規定了妓女可以居住的地區街巷。這些街巷多集中在中國人居住區、內港和老市區(Bazar)一帶。當局試圖通過將妓女集中在指定區域內的辦法,一方面滿足公共道德方面的要求,同時便於行政當局有效監督妓女遵守法規的情況,並方便收稅。

除了這些限制以外,1851年頒佈的第一號法規規定: “明確禁止妓女進入各旅店、客棧、商號、酒吧,總之,一切此類公共場所,禁此她們在這些地方進行娼妓活動”(34)。該法規還加重了有關懲罰措施: “謹告各位店主,一旦發現有違本法規者,將立即收繳其合法經營執照,並拘捕交司法機關根據有關法律起訴和處罰。”(35)即使是這樣,物業主們也未卻步,相反,他們繼續允許琵琶女和煙花女子出入她們的店鋪,而作爲歌女和舞女,妓家也自認爲有權出入那些地方。因此,娼妓活動在19世紀一直未能得以控制。到了20世紀,隨着來自中國內地的大量無業移民雲集澳門,娼妓活動變得更加嚴重。

現有的資料繼續提及在老市區可與中國娼妓尋歡作樂的地方--飯店,其中特別是酒樓,旅館、賭館和煙館--有些記載甚至少量談及那裏的氣氛。

在所有進行娼妓活動的地方中,在澳門歷史上最爲著名的是福隆新街。這是條花街柳巷,遍佈秦樓楚館。街名本身--福隆--已向到哪裏去的人預示着情愛的成功,煙花女子素有的名聲更增加了這條街的名氣。這條街白天十分平靜安寧,“花屋門窗緊閉,經一夜的辛苦後人們還在熟睡”(36)。夜幕降臨後,街上則車水馬龍,熱鬧非凡: “這條福隆新街上的交通就像所有海港那樣繁忙,但實際上袛有中國人光顧這裏……”(37)街上房屋窄小,底層整個是門,各家妓院門前的燈籠閃放着光芒和生氣,花枝招展、神采奕奕的琵琶女們聚集在門口喋喋不休,尋芳者,可能的客人穿梭往來,直到找到中意的陪伴,這一切給這條街帶來了一種奇特的喧鬧: “但還是女子大大多於花花公子,盲人和賣花小販,滿街都是,隨處可見。拉開百葉窗簾,透明的壳狀物代替玻璃,姑娘纖細的身軀半露窗前;她們臉上塗脂抹粉,高聳的髮型上插滿鮮花,低垂的胳膊上戴着手鐲。”(38)

澳門第一家正式的妓院設立於19世紀末,位於馬車巷拐角處司打口附近。“是帶着幾個孤女剛從新加坡回來的譚桓姑(Tam-Ung-Ku),於光緒(Kuong-Soi)四年(1879)開始這項生意的。”(39)妓院外部最主要的特徵是,窗戶呈八角形,以此吸引路人注意。鑒於八這個數字對中國人來說所具有的特殊含義,八角窗似乎收到了良好的效果,使得其它妓院也紛紛效彷。第二年,也就是1880年,又開設了一家“千花妓院”,窗戶也是八角形的。後來很可能又出現了一些這樣的妓院,因爲路易斯·貢薩卡·戈麥斯曾談到福隆新街上一間這樣的妓院。他是這樣描述妓院環境的: “這是一間娛樂館,許多輕浮的中國闊少豪紳雲集此間,在風韻多姿的妓女伴陪下,喫喝嫖賭,尋歡作樂。”(40)

但是,最典型的應數酒樓,也就是中國餐館,在那裏可以欣賞音樂,“在音樂聲中,人們喫喝嫖賭,猜拳行令,吞雲吐霧,閉目沉思。”(41)酒樓有各種不同的等級,“我們走進“山嶺”(Cam-Ling)酒樓,這是一間豪華酒樓,有20間裝飾各異的餐廳;如象牙廳、黃金廳、翠玉廳,等等。”(42)除了這些餐廳外,“還有一些房間,裏面擺放着寬大的黑木床,床上有抽鴉片用的小桌子,桌上放着長明燈和其它煙具,供兩個癮君子同時享用那寶貴的毒物”(43),旁邊還有其他客人陪同,琵琶女則負責爲客人裝煙具。

有關琵琶女在這種場合裏的出現和活動的描述不太多,然而還是有一些記載,比如關於在一家這樣的酒樓裏舉行的一次生日晚宴的描述中提到,琵琶女“開始一個接一個地走進來”表演各自的節目,第一個是小梅(Siu-Moi),“坐下後開始聽到那兩根極富彈性的竹棍敲出在洋琴上發出的哀傷的聲音”(44),“大約10分鐘左右”,她結束了表演,“像進來時一樣面無表情地起身走出去(45),然後其他人接着表演,總的看起來,“那些小人物都不像是我們現實生活中的女人,倒像是一些漂亮的玩偶,裝飾品,珍貴瓷器,在奇特場景裏移動的五顏六色的虛幻物”(46),以她們的陪伴和服務,使酒樓裏更加熱鬧,那裏“已經是笑鬧嘈雜,喧聲四起……,琵琶女們拉過椅子坐在客人身旁。”(47)

關於制訂規章

在分析有關妓業規章的淵源時,可找到許多由不同民族歷年來制訂的法律,並可得出這樣的結論,即如果妓業已存在了幾個漫長世紀的話,有關此方面的法律亦可追溯到古代。

古代的民族,把公開利用婦女與生育和拜神相聯繫,使賣淫活動變成了一種宗教儀式,對此方面的有關規定均建立在與賣淫實踐有關的義務的基礎上,就像在塞浦路斯島(Chipre)、基西拉島(Citera)和萊斯沃斯島(Lesbos)那樣,那裏的情況與巴比倫(Babilónia)的情況相似,即所有女子都必須在維納斯廟賣淫,一生中至少一次,還可以舉出其他的例子,如在西藏(Tibete)(似應爲俄國地方--譯者)的阿斯特拉罕(Astraça),女子如不失身就不能結婚;在希臘、埃及和印度,宗教不禁性慾,並把性慾置於神和十誡的保護之下予以神化,而文明社會則把賣淫視爲不道德,特別是隨着基督教的傳播,對此方面的立法均帶有禁止性。這一情況可在葡萄牙得到證實,葡萄牙從建國起到19世紀,根據當時人的思想方法,用或多或少含有禁制性的法律來懲罰賣淫活動,爲了社會道德和民衆健康的需要,由於整個19世紀娼妓活動明顯增加和性病的傳播,人們似乎採取新的手段去同性病和賣淫作鬥爭。於是,人們選擇了一條制訂法規的道路,即與其理想化地去極力消滅、打擊妓業,不如在法律中把妓業當作一個現實問題來加以控制。

1836年12月31日頒佈的行政法,首次認爲妓業是可以被容忍的。然而,這並不意味着賣淫從此在社會上和思想道德上被人們所接受或得到贊許了,但妓業的的確不再被視爲是犯罪、不再被禁止,從此變成了可令人容忍的活動。根據這一政策,那些進行賣淫活動的場所開始被稱爲“默許妓院”。

由於澳門缺少制約娼妓活動的有關文件,人們決定澳門效彷葡萄牙、也對娼妓活動制訂規章,從某種形式上說,這使當地社會中具有特點的一個方面的發展得到了調整,並可得出這樣的結論,即儘管由於東西方文化的差別而在制訂規章時出現一些問題,但總的看來,澳門制訂規章,順應了在歐洲已有某種程度發展的主張取締娼妓的傾向(早在1869年,若澤菲內·布特勒Josephine Buttler就曾建議取締妓業)。事實上,由於人們意識到這些文化上的差異,於1867年公佈了《澳門華人習俗法典》,該法保留和引用了中國人關於婚姻和家庭的一些原則。

20世紀初之前,妓業在葡萄牙還被當作一個制度問題來對待,但自1921年起,妓業越來越被視爲一個社會問題和公共衛生問題。1926年、在葡萄牙召開主張取締娼妓的首次會議之際,人們決定將會議提出的所有行動計劃延伸至東方,儘管人們知道在執行計劃的速度上會有所不同。此後,1937年,在萬隆(Bandoeng,位於爪哇Java)召開了各國中央政府會議,討論販賣婦女和兒童的問題,以便採取一系列措施來反對賣淫活動和非法買賣兒童。卡洛斯·桑帕約(Carlos Sampaio)先生代表澳門出席了會議。由於妓業在澳門社會影響很大,使澳門在東方地區顯得很突出,因而,在會議上,澳門成了其他與會者嚴厲批評的對象,特別是批評葡萄牙政府用以容忍娼妓活動的方式,即“以對待本國人的方式來對具有特殊心理的澳門居民(據最新資料統計,澳門有華人158,738,葡萄牙人或有葡血統的5,846人)實行葡萄牙的法律。”((48)

會上提出的建議與在歐洲開展的要求正式取締娼妓的運動相似,正是在葡萄牙當局同意會議提出的建議後,澳督塔馬格尼尼·巴爾博扎(Tamagnini Barbosa)開始首次採取鎭壓“煙花世界”的措施,其中有,宣佈妓院爲非法,禁止十八歲以下的“歌女”,“舞女”進出酒吧、飯店和酒店。儘管實行了各種措施,對妓業的容忍程度越來越小,但還是等到1854年,妓業才被法律有效地禁止。

海外部部長辦公廳三九: 六零六號法令

考慮到妓業對社會道德標準所產生的惡果;

承認那些醜惡行爲在海外省已日趨嚴重,娼妓活動在那裏毒害民衆;

計劃完善一些省的政府各自採取的措施;

證實把在1849年8月9日頒佈的第二第三六號法令第二十五條基礎上制訂的規定延伸至海外是適宜的;

聽取了海外委員會的意見;

海外部行使憲法第一百五十條第三款赋予的權力,頒佈並由本人宣佈如下:

第一條 禁止在葡萄牙所有海外省進行娼妓活動。

第二條 從事妓業的婦女將被判處在感化院監禁六個月。

第三條 行政當局可不經任何法律程序而關閉妓院。

第四條 以開妓院來謀取暴利的人,如依法可不重判的話,應被判處在感化院監禁一年。

第五條 對那些經常引誘、協助和爲賣淫活動提供便利的人,如不重判的話,將被判在感化院監禁六個月。

第六條 各海外省政府將繼續採取必要的措施,來加強對婦女和少女出入境的監督,以根據國際公約,制止買賣婦女和兒童。

第七條 已知自己染上性病並正處傳染期而把性病傳染給他人者,將被判處在感化院監禁六個月至兩年和相應的罰款,並仍應承擔民事責任。

第1款 在有妓女康復院的地方,可用住康復院來代替監禁,但住院時間應與監禁期相同,如被傳染者不及十八歲,肇事者將受到加倍處罰。

第2款 對本條所涉及的罪行,如無被害者或其父母或監護人的告發,將不使用刑事訴訟程序。

第3款 司法程序定爲六個月。

第4款 誣告別人傳染性病者,將被判六個月至兩年監禁和相應的罰款。

請公佈並執行本法的規定。

共和國政府內閣弗朗西斯科·伊日索·沙維羅·洛佩斯、安東尼奧·達奧利韋拉·薩拉薩爾、曼努埃爾·瑪爾亞·薩門托·羅德里格斯。

1954年4月9日

請在各海外省政府公報上發表--曼努埃爾·瑪麗亞·薩門托·羅德里格斯(D. G. 第76號1964年4月7日一期)

關於娼妓活動

儘管到十九世紀,葡萄牙法律已禁止並懲罰娼妓活動,但在澳門,娼妓活動卻早已根深蒂固了。造成這種狀況的有當地行政與文化架構的因素。“儘管這座城市的主權屬葡萄牙,但實際上當地的社會結構和發展均受到中國的控制和影響。”(49)中國文化一貫認爲娼妓是可以接受的,這就決定性地助長了妓業在澳門的存在和蔓延。

本章中提到的中國人對妓業的默許,大受那些十八世紀前未攜女眷而航海來到澳門的葡萄牙男子的歡迎。他們中間的大部份人,儘管瞭解禁止賣淫的有關規定,但他們寧願無視這些規定,以享受這個對他們來講,是嶄新的和具有誘惑力的“煙花世界”可向其提供的貢品。儘管教會曾徒勞地反對這一備受其譴責的“世界”,中國當局也曾對某種不良行爲發出過警告,但上述情況卻一直持續到十九世紀中葉。

清朝官員清山(Chin-Xan)禁止非法妓業的安民告示

清朝官員蘇清山(Su Chin Xan)告知天下: 上任伊始,便瞭解到澳門有許多進行非法營利的妓女,她們毒害民心,傷風敗俗,把其住所變成了放蕩男子的避風港,甚至在這個有不同民族商人匯集的商埠,用這種行爲來擾亂天國民衆生活中的良好秩序。此外,還確實瞭解到,有些爲非作歹的人在木屋、茅屋、花船(小舢板Putom)或小船上窩藏妓女,同她們一起賭博、酗酒、擾亂治安,給當地帶來了危害。故此,特告知所有中國人,你們應遵紀守法,潔身自好。上述船隻,須在十五天內離開此地,不准再有這類危害社會的行爲發生。所有商人均勿登上那些船隻,勿賭博酗酒,否則,將逃不過清朝官員們的監視,會收到就此事發去的公函,並將受到嚴厲的懲罰。道光十年八月二十三日。本文由譯音若圛·羅易斯·日爾(João Roiz Gil)於1830年8月8日署名譯出。

爲阻止娼妓活動泛濫而採取的措施中,有必要提及1845年7月22日頒佈的告示,該告示限定了妓女們的居住區(51)。

在幾乎整十九世紀下半期,萄萄牙對付娼妓活動的主要對策是制訂法規。澳門遵循這條路線,於1851年頒佈了關於妓業的第一號規章(52)。

告示

弗朗西斯科·安東尼奧·貢薩維斯·卡爾多佐(Francisco Antonio Gonsalves Cardoso),陛下內閣成員,亨有得到天主保佑的最忠誠的女王陛下授予的聖·本托·德阿維斯(S. Bento de Aviz)爵士銜、歷史悠久至高無尚功德無量之塔與劍功勳軍銜(Official da Muito Antiga e Nobre Ordem da Torre e Espada do Vaeor Lealdade e Meri to)、孔塞薩·德維拉·維索薩聖母騎士勳章(Cavalleiro da de Nossa Senhora da Conceicao de Villa Vicoza )、皇家海軍上校軍銜之澳門、帝汶和梭羅總督宣佈如下:

根據公共道德與民衆健康的需要,應立即採取措施,制止醜惡的娼妓活動在本市城區繼續泛濫。爲此,特宣佈由負責此事的專責委員會提交本人的下列規章正式生效。該委員會由本法區法官若奧·瑪麗亞、德基凱拉·平托(Joao Maria de Segueira Pinto)先生、皇家財政檢察官代表若奧·達馬塞諾·科埃略·多斯·桑托斯(Joao Damasceno Coelho dos Santos)和財政司署會計官安東尼奧·若澤·德·米蘭達(Antonio Jose de Miranda)組成。

從那時起,所有妓女都不得不根據這項規章第一條的規定去華務檢察官署登記。第一條內容爲: “將在檢察官署設一登記册,所有現住本市或未來在本市居住的妓女均須在此註册”。1872年的法律規定,從事妓業之女子的最低年齡爲十五歲,妓院老鴇的最低年限爲二十五歲。

儘管該規章未提出妓女中有等級之分,但除了妓女有別於老鴇之外,在有主管人的妓院裏“共同居住或有人陪伴”(53)的妓女與“自食其力”的妓女之間是有所區別的。(54)

後來,在這一不同標準的基礎上,1872年頒佈的規章第二條,把妓女分成了兩個等級。

此後,直到二十世紀,所有公佈的規章均無大的修改,大部份規章都是涉及妓女的健康和衛生檢查。所有就此方面以及娼妓活動方面進行的改動,都袛限於一些細微的準確性的說法,如在1872年的規章中出現了這樣的定義: “須在市行政局註册。”(55)

1887年的規章,儘管總體上與1872年的規章相似,但增加了兩方面的規定。一是關於在船上的妓業: “本規章條款延伸適用於住在船上的妓女,這些船隻的設施均按照妓院的式樣來裝配,以達到同一效果。”(56)另一方面是關於增設第三等級妓女,以利徵稅的規定。對這一等級的妓女,袛瞭解到有關向她們徵收的年稅額的情況。(57)

實際上,執行規章決非易事。據1897年11月5日一份致政務司署的公文證實,一部份妓女未缴稅,故建議“修改上述規章,特別是關於註册和一般性條款的部份,以硏究出一種更好的、能滿足政府財政利益的徵稅方式。也許這種看法是恰如其份的,即雖然對妓女重新普遍進行登記,建立新的分頁登記册,這將使賬目更加簡化,但仍應修政稅價目,以使稅額普遍分攤給妓院的所有者,這些妓院按其可容納的妓女人數和認爲應關注的情況來分成等級。”(58)

一年後頒佈了新的規章,其有效期一直持續到1905年。在這一年,人們採取了一系列打擊鎭壓娼妓活動的措施,從而開始了一個新階段。在此階段,雖然人們仍用制定規章來制約妓業,但已開始帶有取締妓業之傾向。這種傾向,在整個19世紀的葡萄牙不斷地表現出來,而在歐洲其他國家卻早已出現了。

1905年7月1日頒佈的規章,一直沿用到1900年。該規章使娼妓活動具備了新的特點,即妓業不再僅僅是警察部門的事,也被看作是衛生領域的問題。在此情況下,規章中涉及衛生和醫療檢查的章節開始佔有更大的比重,并公開建議從兩個方面開展行動來同賣淫作鬥爭: 一方面,打擊地下賣淫活動,另一方面,通過認眞的醫療檢查和嚴格的住院治療來更加嚴密地監督妓女的健康與衛生狀況。

在同娼妓活動作鬥爭方面,該規章試圖控制妓院的數量和妓女人數,將其限制在九人,並更多地干預妓院老鴇或主管人的活動,除對她們實行有關妓女的規章條款外,也給她們規定了其他的根據法律應承擔的義務。然而,也給予她們拒絕接待顧客的權利: “妓院老鴇可以不接待不値得她們信賴的人。”(59)

自1851年起,設妓院須獲得市檢查官的批准,而且須根據對其申請進行評估後,方予以批准。申請書中應包括妓院老鴇的身份資料,妓院設施情況,及將住在那裏的妓女們的身份資料。對那些單獨居住的妓女亦要求同樣的手續。

上述規章的第八節詳細闡述如下:

“妓院主管應負責妓院的清潔和衛生,並應爲妓院配備健康所需的傢俱和用品。

負責被她監管的妓女的衛生狀況。

負責妓女在公開場合的舉止儀表應有的端莊和禮節。”(60)

規章還強調並專門說明了上述最後一點。警告說: “凡被發現在街上有不正派行爲,或用語言和動作向行人調情戲謔,及進入酒吧或前一章節所提及的場所(旅店、酒店或酒家及所有類似的公共場所)的妓女,將被罰款五至十兩銀圓或根據其情節的嚴重性被驅逐出澳門。”(61)

在此之後,爲了維護公共道德,人們提出了限定妓女居住地的新的補充規定,即除了所允許的地方外,不准“在祠廟、法院、學堂和其他公共設施附近“居住。(62)

隨着禁止妓業的措施越來越明確,1872年,有關立法把准許從事妓業的年輕女子的最低年齡由十五歲提高到十八歲;而後,對妓女註册的控制更嚴了,規定“每五年更換一次登記册,並更改妓院和妓女的編號”(63)。放棄此行業的妓女,同樣有義務說明放棄的原因,將去何處居住。其去處須根據其是否是華人妓女而決定是去通知檢察官署還是市行政局。她們還須向有關當局遞交記錄册,並被置於當局的特別監視之下,以最大限度地保證眞实性。(64)

妓院老鴇的形象和責任是這樣確定的: “爲了本規章的效力,凡在妓院負責監督管理妓院的人,無論其是否賣淫,均被視爲妓院老鴇。”(65)如無人自薦當老鴇,將由“那裏的每位女住客”各自負責執行規章。(66)

鑑於從前的立法一直將華人妓女與其他妓女區別對待,1933年的規章則消除了這一區別,從此所有妓女均被置於同一項法律的約束之下: “在澳門,所有有妓女留宿或有從事賣淫的女子經常出入的妓院,均須辦理註册手續。”(67)

關於默許妓院

19世紀娼妓活動增加的結果是妓女越來越多地介入公衆生活,她們在城裏四處遊蕩,在世人面前,肆無忌憚地向“忠實與正派之家”(68)的道德觀挑戰。此外,再加上性病,如梅毒傳播的危險性,對居民的健康造成了威脅。

爲了控制住這些問題,人們借助於1836年的行政法,力求不僅對妓女,也對妓院的活動制訂規章。澳門社會、經濟、文化上的特殊性、有利於澳門在此方面先於葡萄牙王國的其他地方,於1851年首次頒佈了有關娼妓活動的一系列規定,而葡萄牙僅在1865年才公佈了關於妓女的第一個規章。

澳門的規定中有兩項主要措施,一是限定了妓女居住和開設妓院的專門區域,即僅限於以下地區:

“水手西街、德斯菲拉德伊羅(Desfiladeiro)街、盧善德巷、大和街和太和街,均在水手西街附近;

被稱作三層樓或樂建的地;

燒灰爐一帶;

及船廠里、船廠里巷、小灣里、爛鬼樓里一帶。”(69)禁止妓女在堿內所規定地點之外的其餘地方居住,並禁止她們出現在非妓業區之場所;另一項措施是努力清除在“木椿屋裏的娼妓活動,這些木椿屋建在桔仔、街市、小灣等地方靠海邊處”(70)。建議住在木椿屋里的人遷往“其它建於地面上的房屋裏居住;並應立即拆除上述木椿屋,移走那些過去完全用來遮擋那些地方的木椿。”(71)

於是,人們試圖通過法律的途徑,在澳門開闢一個專門的區域,僅供那些對此地感興趣的人出入;同時,利用衛生檢查來盡力避免傳染疾病,並努力爲警務工作提供方便。爲此,在所規定地區以外的任何房產主成房產管理人都不得將其物業去租用於妓業活動。所有妓院均須進行登記註册,並須獲澳門檢查官批准後方可設立。即將開設妓院的老鴇或女主管須提交一份申請,在申請中聲明“她本人的姓名、出生地、妓院所在的街名、門牌號”。對於那些單獨居住的妓女亦要求有同樣的申請文件。

對於由妓女本人單獨開設的妓院,規定還要求,所有住着兩名以上妓女的妓院,都必須有一名主管,否則不批准設妓院。

上述這些規章所提供的情況表明,儘管存有不足,但對妓院和妓女確實進行了註册登記,然而,實際上,人們都未找到任何一本登記册。

此後制訂的規章,無論是關於妓院的,還是關於妓女的,都無明顯改動,但總的講,當局在妓院的設立和運營方面的規定卻日趨嚴格。1872年的規章甚至禁止在允許妓業活動的保留區內、靠近廟宇、法院、學堂和其它公共設施的地方建妓院。”(72)爲使妓業與世隔絕,該規章還詳細規定,“不准在妓院進行任何其它形式的交易,亦不准許與提供女性服務無關的人員、及五至十五歲的少年兒童住在妓院”(73);由於注意到妓院均設在有限地區,自然很集中,就像在福隆新街那樣,爲避免發生衝突,規章還禁止“由不同主管負責的不同妓院使用同一個出口。”(74)

爲便於監督和給予常去這些場所的人更大的安全感,每家妓院都須在明顯處張貼該妓院的妓女名單。(75)

隨着以後制訂的規章條款越來越嚴格,從1873年起,規章明確地把爲華人服務的妓女與爲基督教徒服務的妓女區別對待。這種做法一直持續到1933年。區別對待的目的主要是有關衛生檢查方面,對非華人常去的妓院,衛生檢查更爲嚴格,1887月19日,有關當局公佈了一張告示,對同年4月13日公佈的規章進行了說明,該告示規定,在只“接待華人”(76)的妓院裏賣淫的妓女不必進行醫療檢查。對於新開的妓院,1887年的規章限制得更加嚴格,如禁止妓院“設在會有損公共道德或影響鄰居尊榮的地。”(77)在實施規章的過程中,當局得“聽取對妓院提出的所有正當的申訴”,把人們耽心的問題轉達給那些已開張的妓院,並警告她們,可能會下令關閉所有不遵守規定的妓院。

自這一年起,那些載有妓女的船隻開始被劃入妓院之列。因而,也被置於同一規章條款的約束之下。

爲便於懲稅,當局開始把妓院根據“其所在地點、設施和其它任何値得注意的情況”(78)進行分類。

儘管已建立起這一法律框架,但對規章條款的遵守卻遠未成爲事實。妓女們繼續頻繁出入飯店、旅店和其它禁止她們出入的場所,並且不斷發現那些妓院在註册和納稅方面有違章行爲。1898年的規章試圖以某種方式來解決這些問題。規章要求,妓院“必須註册,華人妓院在華務行政檢察局註册,其餘的在市行政局註册,均由這兩個機構的書記處具體實行。”(79)

關於妓院的概念,過去僅在1851年的規章中一般性地下過定義,1887年頒佈的規章再次提及: “凡有一名以上以賣淫爲主要生活方式,旣使有其它生活方式的女子居住的地方應被視爲妓院並置於本規章條款的制約之下。”(80)大約十年後,1898年頒佈的規章把妓院分爲三個等級,以便於徵稅。一級妓院爲那些有六名以上妓女的、二級妓院有四至六名妓女,三級妓院有最多三名妓女。(81)

由於妓女人數多,往往妓院的房間數大大低於妓女人數,致使當局於1905年將每家妓院的妓女人數限制到最多九人。(82)

後來,在1933年的規章中,這一條款項改動,“默許妓院”改稱爲“註册妓院”,並把妓院分成以下三個等級,以便於徵稅:

註册妓院分爲

1)由一名妓女單獨居住的寓所,該寓所若不屬其財產,應由其本人直接向房主租用;

2)由數名妓女同住,其中一人擔負第十一條規定的義務,每人各有一間房,大家共用客廳和廚房的寓所:

3)有數名妓女在一名老鴇的領導下共同生活,并有固定寢室的寓所。”(83)

這項規章更加清楚而準確地列出了有關妓院的條款,並一直沿用到塔馬格尼尼·巴爾博扎政府上台之時。該屆政府開始更加旗幟鮮明地打擊賣淫活動,特別是禁止開設新的註册妓院。然而,直到1954年,妓院才被正式取締。

關於性病

通過性接觸而傳染的疾病有一個很主要的傳播媒介,這就是從事娼妓活動的婦女。投身妓業的漁家女子,和居住在岸上的妓女一樣通過“經常使用鼠肉”來預防性病,特別是梅毒。據中國人說,鼠肉具有抗梅毒的特性。“妓女們喜歡使用鼠肉,因爲清朝人認爲,這種動物的肉是抗梅毒的。”(84)

不衛生和缺乏醫療檢查助長了性病的傳播,而根據法律,妓女均須進行醫療檢查。娼妓活動迅速氾濫的結果是,患性病的人隨之增多。十九世紀時,人們很容易染上性病,這成了一個令人驚恐不安的問題。因此,性病成了衛生委員會主要關注的事情。1837年,該委员會成立後,立即請求弗朗西斯科·伊納休·達尼魯斯(Francisco Ignaço da Cuz)制訂一項計劃,提出控制這一局面的措施。(85)

根據這項1837年8月14日提出的計劃,不久制訂出了第一個開於妓業的規章,據現有的文件資料,該規章於1851年在澳門頒佈,而葡萄牙直到1865年頒佈自己的規章,所以,澳門頒佈有關此方面的規章早於葡萄牙。

已建立起來的規章制度包括兩條行動綱領: 第一條是關於妓女的,另一條是間接與她們有關,針對妓院老鴇的。第一條行動綱領要求所有妓女從此都必須在檢查官署註册,那裏將有一本登記簿,記下她們的姓名、出生地、年齡和住址。

人們試圖用這項措施來更有把握、更有效地控制從事娼妓活動的婦女,並便於更容易、更快地查找到已染上疾病的妓女。爲了更有效地進行控制,1872年頒佈的規章要求衛生廳設一份與檢察官署相同的登記簿,以便有一個包括所有妓女的記錄,並應由檢察官署通知該部門所有在妓女註册薄上出現的變更。”(86)該規章還涉及了其它有關妓女們必須接受的醫療檢查問題。

另一類行動措施是通過妓院老鴇的合作進行的。從1851年起根據法律妓院老鴇們開始負有另外一些責任,如“負責監督妓女的衛生狀況”(87)。若不執行此規定,就會冒被罰款的危險,“如重犯,將會被弔銷許可,並將永無資格重新獲得許可。”(88)

人們試圖用這項措施來使妓院老鴇負起責任,並與當局在完成衛生保健監督的任務上進行配合。儘管後來制訂的規章都保持了這些行動綱領的基本原則,但可看出,有關衛生和老鴇的責任方面的規定有日趨嚴格的傾向。按照這些行動綱領,衛生部門採取了各種衛生保健措施,以保證“頤客”的安全。

於是,1872年的規章要求所有妓女定期對身體進行醫療檢查:

“所有妓女均須在固定的日期、時間和地點進行醫療檢查,可在自己的住所、醫院或任何爲此而設的機構進行體檢。

第一段,每人將有一本註册時發給的記錄册、體檢時,在記錄冊上寫上日期和檢查的結果”。(89)

一旦患病,妓女應通知妓院老鴇。如屬獨居的妓女,則應通知醫生(90),以便住院治療。在重新體檢後方可出院,並應在“二十四小時之內,前住市行政局進行有關記錄。”(91)除妓院老鴇負責監督妓女們的健康外,“保健醫生及警察部門的人員”(92)也負責監督,爲有效地做好監督工作,必要時,他們可自由前往妓院,特別是在處理某個急案時,可不分晝夜前往妓院。

不遵守法律者會被判罰款或監禁,監禁的天數與罰款額相應,每一天監禁相當於一定數額的罰款。如發現有人患病不報告,將會受到最嚴厲處罰,會被監禁二十天或罰款二十澳門元。把疾病傳染給妓女的男人,也會被判以同樣方式、相同罰款的處罰。(93)

1873年時,把爲華人服務的妓女與爲基督教徒服務的妓女區別對待的傾向已很明顯了,這一年頒佈的規章增加了以下條款: “接待基督教徒的妓女,可在自己的住所、醫院或任何爲此而設的機構單獨進行體檢”(94),而華人妓女則在香港體檢,這種做法一直持續到1887年。這一年,有關妓女和默許妓院的新規章,對“非華人”(95)經常出入的妓院之妓女的健康檢查問題作了詳細的規定,要求健康檢查,“在正常情況下,每星期進行一次,持殊情況下,凡負責此工作的醫生所要求的檢查,都應進行。”(96)至於體檢的地點,可以由妓女們在“爲此而設一專門房間”的慈善院(97)和其住所之間進行選擇。如選擇其住所,須支付一筆由衛生部門規定的款額。

規章還要求所有染上性病的妓女必須在醫院接受治療,醫院應讓其立即住院,那裏有“一房間專門留給妓女治療用,並盡可能與其它病房隔離開”(98),“她們住院期間的飲食、穿衣、床位、醫生看病、治療和住院均免費。”(99)當香港取締妓業後,同一年,華人妓女的體檢,從此轉到澳門,由中國師傅來進行檢查。

此事引起了衛生局負責人的某種不安。在致省政務司署的公文中,該負責人表示反對由華人師傅爲妓女做體檢。儘管衛生規章承認華人師傅必不可少的能力,但他認爲,他們不具備這一方面的知識。這一文件,不論是通過所提供的情況,還是通過用形象和對比來闡述的理由,都流露出一個特殊的含意。通過這一文件,可以得知,妓女們從來都是反對體檢的。“這一直是使澳門有關妓女體檢的規定付諸東流的原因,儘管計劃變成了法令,但妓女們嘩然罷工了,並威脅要離開此堿”。(100)這場鬥爭多多少少是由於競爭的關係,因爲,如該文所述這場鬥爭“受到福隆新街的房主及有關人士的支持,他們擔心會在至少一段時間內没有住客”(101)在妓女人數增多之時,他們的抗議就銷聲匿跡了,旣然“那些妓女走了,其他妓女會未塡補空缺”(102)。然而,這些都未阻止妓女們選擇以不執法來作爲拒絕規章的方式,把規章視爲一紙空文。

鑑此情況,此後頒佈的規章,試圖通過更爲強硬的行動來使妓女逃避不了衛生檢查和住院治療,這些措施同樣包括華人妓女,因爲“在鏡湖華人醫院將有一病房,專門用作華人妓女的治療,並盡可能與其它病房隔離開”(103),同時,“在市民醫院也將有一間房同樣條件的病房,非華人妓女將在那裏接受治療。”(104)

此外,爲了更好監督執行情況,妓院老鴇們被要求每星期六下午兩點鐘,提交一份當天住在妓院裏的妓女名單,並聲明在觀察室是否有某位妓女患有性病,如梅毒或其它可疑的病”(105)。規章中還有免費住院治療的規定,但僅對那些由本人或妓院老鴇主動提出住院的有病的妓女。在其餘由當局下令住院的情況下,除支付罰款外,還要支付住院費用。爲了進一步促進這些規定的實施,規章極力鼓勵那些瞭解犯法行爲的人進行揭發,並保證予以保密,及允諾把一半罰款獎勵給檢舉人。由檢察長任命的兩名職員負責監督這些規定的實施,其中一人爲華人負責監督由市行政局管理的妓女,隸屬市行政長官。(106)

1905年頒佈的規章取代了上述規章,并一直生效至1933年。這一規章清楚地闡明住進華人醫院的華人妓女將“完全由華人師傅,在省政府任命的負責此事的醫生監督下全權負責治療。”(107)

1933年,考慮到當時人們認爲,“妓女的隊伍一星期兩次經過市內街道,去聖辣法耶醫院接受體檢,有失體統”(108),爲了解決此問題,體檢改爲在妓女們所住內設置的免費診所進行。規章對保健教育,日常衛生和疾病知識等基本原則亦作了規定,並由負責監督妓女的醫生來執行。

儘管竭盡全力問題仍未得到解決,並一直是爭論的焦點。由於這是一個國際範圍內的事情,根據上文所述,後來到了1937年,澳門終於也採取了旨在取締妓業的一系列措施。

結束語

如果說妓業被認爲是“世上最早的行業”,而又非任何民族專有的話,那麼,在澳門,這一行業有着十分獨特的特點。它的獨特之處來自於奠定中國社會的一系列道德的和社會的原則,其中涉及關於婦女和婚姻的觀念。幾個世紀來,這些觀念把婦女貶低到一種依附與奴隸般地順從男人的地步。在新娘新郎的家人之間包辦訂婚的基礎上建立起來的婚姻制度和對妾的承認,同樣促使澳門的妓業,以一種截然不同的形式,出現在人們面前。此外,再加上賣淫的方式,也表現出具有完全不同的特點。

此方面正是撰寫本文的基點,我們所掌握的有關此方面的歷史資料有兩種類型,一種是客觀的、明確的,大部份由告示和規章所組成;另一種,帶有個人特點的,因而會帶有某種主觀性,是以我們收到的由個人撰寫的報告爲基礎的。這些人,無論是僅僅作爲訪問者,還是作爲其居民,都常去體驗澳門的環境。

在上面提到的第一種情況中,換言之,從法規中得到的資料,使我們瞭解到了娼妓活動合呿的方面。澳門法律的大部份來自執行萄萄牙爲此而制訂的法律,因而只考慮到囊括所有從事妓業的婦女,並把她們通稱爲妓女,而未考慮澳門現實中的社會架構。

在第二種情況中,有一些具體描寫的資料,這些是由親身經歷澳門社會現實,特別是親自接觸“煙花女”和“瑟琶女”生活的個人轉交給我們的。妓女們的風姿、行爲舉止,不論是唱歌,還是跳舞,還是交談、施展魅力,都是由那些活生生的證人描述給我們的。他們希望通過自己的描述,記錄下澳門日常生活的面面觀。他們所提供的資料,爲我們描繪出一個更爲逼眞的形象,就像親眼目睹“煙花世界”一樣。然而,不應該也不可能完全採用這些資料,因爲,這些是個人提供的資料,所以是主觀的。

總之,必須把這些現實情況糅合在一起,並尋找新的資料,這些資料可提供和澄清現在硏究得還不夠深入的素材,而這些素材會有助於更好地瞭解這一傳統行業。

書目

手寫資料來源

澳門檔案館--檢察官署公文,副本,第一集,1839-1841。

澳門檔案館--檢察官署公文,副本,第二集,1842-1846。

澳門檔案館--民政廳,第31册,第1786號。

澳門檔案館--民政廳,第33册,第1853號。

澳門檔案館--市政廳。

印刷資料來源

阿爾瓦雷斯,若澤(Alvares,Jose):《葡萄牙歷史上的亞洲》見《南灣》;澳門1985.4.1。阿爾韋斯,羅德里格斯(Alve,Rodrigues):《展示澳門的現實》;見《南灣》,澳門,1984.6..1。阿馬羅,安娜·瑪麗亞(Amaro Ana Maria):《回憶已失去的人物形象》見《文化雜誌》,澳門文化司署出版,1987.10.12。

安德拉德,若澤·伊格納西奧·德(Andrade,Jose Ignacio de):《從印席和中國寫給夫人的信函》,第二版。里斯本,官印局,1847。

安熱洛,阿爾達·德卡爾瓦略(Angelo,Alda de Carvalho)《東方花絮》,聖保羅,1965。

阿爾諾索,孔德·德(Arnoso,Conde de):《周遊世界的旅程》,波爾圖,1916。

Audemard,L.:《中國航海船》,第八集。鹿特丹,1965。

巴羅斯,萊昻內爾(Barros,Leonel):《漁船與漁家女》見《澳門論壇報》,增刊。澳門,1986.4.25。

巴羅斯,菜昂內爾: 《中國葬禮及其象徵》,見《澳門論壇報》,增刊。澳門1986.8.26。

巴羅斯,萊昂內: 《紀念‘T'chat-Chek’或七姊妹節》見《澳門論壇報》增刊。澳門,1988.9.3。

博克塞爾,卡萊斯(Boxer,Charles):《葡萄牙在世界上的風采》見《南灣》。澳門,1984.10.5。卡拉多,瑪麗亞(Calado,Maria);門德斯,瑪麗亞·克拉拉(Mendes,Maria Clara);圖森,米歇爾(Toussaint,Michel):《澳門,珠江河口上的紀念城》,澳門,1985。

卡蒙娜,阿圖爾·萊昂內爾·巴爾波薩(Carmona,Artur Leonel Barbosa):《在中國南方使用的歐洲式船身的三桅帆船、平底帆船和其它船隻: 澳門及鄰近地區的捕魚業》。澳門,官印局,1954。卡瓦略,阿爾貝托·德·莫拉埃斯(Carvalho,Alberto de Moraes):《東方的故事: 旅行札記》里斯本,軍人合作印刷社,1915。

科埃略,貝爾特朗(Coelho,Beltrao);若熱,塞西莉亞(Jorge,Cecilia):《鳳與龍,中國婚姻的現實與神話》。澳門,澳門文化司署,1988。科隆班,歐多雷(Colomban,Eudore):《遠東的人和物》,澳門,Imp. de 1 Orphelinat et Imáulee Conception,1919。

克魯斯,弗朗西斯科·伊格納西奧·多斯·桑托斯(Cruz,Francisco dos Santos)(布里托,若阿金·派斯·德Brito,Joaquim Pais de作指導):《里斯本市的妓業》。里斯本堂吉訶德出版社出版,1984年。

達爾加多,蒙塞紐·塞巴斯蒂奧·羅多爾福(Dalgado,Monsenhor Sebastião Rodolfo):《葡國--亞洲生僻詞典》,第二卷,科英布拉大學出版社,1919。

費爾南德斯,迪奧戈(Fernandes,Diogo).《仁慈堂: 一份葡萄牙在東方的遺產》,見《南灣》。澳門,1985.10.17。

戈梅斯,路易斯·貢薩加(Gomes,Luis Gonzaga):《中國風格,第一版。,澳門文化司署·市政廳,1952。

戈梅斯,路易斯·貢薩加: 《澳門事實與傳說》摘錄。澳門文化司署·市政廳,1986。

因索,雅伊梅·多(Inso,Jaime do-A china):《中國,里斯本》,歐洲出版社,1936。

蘭格,奧爾加(Lang,Olga):《生活在中國》,巴黎,Hachette,S. D. 出版。

Lauture,Comte d’Escaynac de-Memoire surla china: 《回憶中國》。

巴黎,Lib. du Magasin Pittoresque,1865。

萊柳斯,埃勒科·伊(Lilius,Aleko E. ):《與中國強盜同行》。倫敦,1932。

洛雷羅,阿道弗(Loureiro,Adolpho):《在從那不勒斯(Napeles a china)至中國的東方》。里斯本官印局,1896(第一集);1987(第二集)。洛佩斯,安東尼奧(Lopes,Antonio):《中國與中國人》,弗朗西斯科·弗朗哥(Francisco Franco)人民書局,1937。

莫賴斯,文塞斯勞·德(Moraes,Wenceslau de de-Tracos do Extremo Oriente:)《遠東概述》,第二版,里斯本,特價書店,1946。

帕利亞,弗朗西斯科·奧古斯托·多斯桑托斯·莫朗·加爾塞茲(Palha,Francisco Augusto dos Santos Mourao Garcez):《澳門省現行法律依字母順序索引》,1959至1958,第二卷。澳門,官印局。

佩紹托,魯伊·布里托(Peixoto,Rui Brito):《飄零世界一瞥》,見《南灣》。澳門,1984.1.27。

雷戈,弗朗西斯科·德卡瓦略(Régo,Fran cisco de Carvalho):中國來信。澳門官印局,1949。

羅德里格斯,阿曼達(Rodrigues,Armanda):《渔人的職業: 江河兒女的消失》見《南灣》,澳門,(14),1985。

桑巴約,卡洛斯(Sampaio,Carlos):《東方國家中央政府會議上的報告。各國會社(Sociedade das Nações)》,萬隆(爪哇),1937。桑巴約,曼努埃爾·德卡斯特羅(Sampaio,Manuel de Castro):《澳門的中國人》,香港,Tip. Noronha e Finhos出版,1867。

桑·布魯諾,埃米利奧·德(San Bruno,Emilio de):《和隆街逸事: 屬地生活景況》。里斯本。商務印書館,1928。

特謝拉,曼努埃爾神甫(Teixeira,Pe. Manuel):《澳門教區的修女: 一百年紀念(1874--1974年)》,澳門,教會印刷局。

特謝拉,曼努埃爾神甫: 《澳門地名學,街道及其常用名稱》,第一集。澳門,官印局,1979年。

Tcheng,Ki-Tong: 《在中國的歡樂》,巴黎,G. Charpentier et Cie,Editeurs出版,1890。

蒂索特,維克托(Tissot,Victor):《中國》。巴黎,Furne Librairie書局,Jouvel et Cie Editeurs 出版,1891年。

沃塞斯特(Worcester),G. R. G.:《揚子江上的平底帆船和舢板》。安納波利斯(Annapolis),馬里蘭(Maryland),Naval Institute Press,S. D. 出版。

《澳門、帝汶、梭羅省政府公報》,1850-1851。澳門、帝汶省公報,1872,1873,1873,1887。

《澳門省政府公報》,1898,1905,1911年,1933年。

《莫扎伊科Mosaico》雜誌,澳門,第六本(33-34)1953.5.6。

《莫扎伊科》雜誌,澳門,第十五本(71-73)1956.6.9。

曉湖; 源源 譯

【註】

(1)《關於妓女的立法史》,第35頁,由弗朗西斯科·伊格納西奧·多斯桑托斯·克魯斯(Francisco Ignacio dos Santos Cruz)引用在《關於里斯本市的妓業》一書第54頁

(2)澳門檔案館--AH/LS/565,FL.42

(3)因索,雅伊梅·多: 《中國》,第278頁

(4)戈梅斯,路易斯·貢薩加: 《古澳門奇聞》,《復活》雜誌單行本,第45頁

(5)因索,雅伊梅·多《中國》,第36頁。

(6)同上: 第278頁

(7)(8)原文缺--編者。

(9)科埃略,貝爾特朗和若熱,塞西莉亞所引書刊第37頁

(10)同上第25頁

(11)同上第82頁

(12)同上第36頁

(13)戈梅斯,路易斯·貢薩加所引書第130頁

(14)科埃略,貝爾特朗和若熱,塞西莉亞所引書第36頁

(15)戈梅斯,路易斯·貢薩加所引書第131頁

(16)同上第131頁

(17)特謝拉,曼努埃爾神甫: 《修女》第25頁

(18)戈梅斯,路易斯·貢薩加: 所引書第132頁

(19)莫賴斯,文塞斯勞·德: 《遠東概述》,第52頁

(20)特謝拉,曼努埃爾神甫: 《澳門地名學》第一集,第468頁

(21)戈梅斯,路易斯·項薩加所引書第45頁

(22)因索,雅伊梅·多所引書第278頁

(23)同上第390頁

(24)特謝拉,曼努埃爾神甫所引書第468頁

(25)同上第465頁

(26)戈梅斯,路易斯·貢薩加所引書第131頁

(27)莫賴斯,文塞斯勞·德所引書第33頁

(28)《莫扎伊科》雜誌,澳門,第15本(71-73),1956.6~9,第209頁

(29)同上第34頁

(30)Tong,Tcheng Ki: 《在中國的歡樂》,第104頁

(31)達爾加多,塞巴斯蒂奧·羅多爾福: 《葡國與亞洲的生僻詞典》,第二卷,第532頁

(32)戈梅斯,路易斯·貢薩加所引書第133頁

(33)澳門檔案館,AH/LS/565,FL. 42 v

(34)發表在《澳門、帝汶、梭羅省政府公報》1851.9.13第43期上的告示,第12條,第145頁

(35)同上第145頁

(36)特謝拉,曼努埃爾神甫所引書第468頁

(37)伊瓦浬斯,比森特·布拉斯科(Ibanez,Vicente Blasco):《一名小說家的環球旅行》,第二卷,第176-196頁引用於特謝拉,曼努埃爾神甫所著《澳門地名學》第一卷,第465頁

(38)莫賴斯,文塞斯勞·德: 《遠東概述》,第52頁

(39)戈梅斯;路易斯·貢薩加所引書第131頁

(40)同上第131頁

(41)因索,雅伊梅·多: 《中國》,第36頁

(42)同上第36頁

(43)同上第36頁

(44)同上第389頁

(45)同上第390頁

(46)同上第392頁

(47)桑·布魯諾,埃米利奧: 《和隆街逸事》,第216頁

(48)桑巴約,卡洛斯: 《萬隆會議報告》,爪哇,1937,第25頁

(49)卡拉多,瑪麗亞等人: 《澳門: 珠江河口上的紀念城》,第34頁

(50)《莫扎伊科》雜誌,澳門,第六本(33-34),1953.5~6月,第110頁

(51)澳門檔案館AH/LS/565,FL. 42 v

(52)發表在《澳門、帝汶、梭羅有政府公報》1851.9.13. 第43期上的告示,第146頁

(53)同上第三條,第146頁

(54)同上第四條,第一段,第146頁

(55)關於澳門妓女和妓院的規章,頒佈於《澳門帝汶省公報》,1872.6.8. 第24期,第一條,第99頁

(56)關於妓女的妓院的規章,頒佈於《澳門、帝汶省公報》,1887.4.14第15期,第二十二條,第132頁

(57)同上第三十五條,第132頁

(58)澳門檔案館第31册,第1786號卷宗

(59)關於澳門妓院的規章,頒佈於《澳門省政府公報》,1905.7.19第28期(增刊),第三十五條,第525頁

(60)發表在《澳門、帝汶、梭羅省政府公報》1851.9.13. 日43期上的告示,第八條,第146頁

(61)同上第十三條,第146頁

(62)關於澳門妓女和妓院的規章,頒佈於(澳門、帝汶省公報》,1872.6.8. 第24期,第六條,第99頁

(63)關於澳門妓院的規章,頒佈於《澳門省政府公報》,1898.8.6. 第32期(增刊)第六條,第三段,第290頁

(64)同上第十條,第290頁

(65)同上第十二條,第290頁

(66)同上第十二條,僅一段,第290頁

(67)關於妓女的規章,頒佈於《澳門屬地公報》,1933.4.15. 第15期,第一條,第348頁

(68)澳門檔案館AH/LS/565,FL. 42 v

(69)發表在《澳門、帝汶、梭羅省政府公報》1851.9.13. 第43期上的告示,第十條,第145頁

(70)同上第十條,第二段,第145頁

(71)同上第十條,第二段,第145頁

(72)關於澳門妓女和妓院的規章,頒佈於《澳門、帝汶省公報》,1872.6.8. 第24期,第六條,第99頁

(73)同上第十六條,第99頁

(74)同上第十七條,第99頁

(75)同上第二十條,第99頁

(76)5月13日告示,頒佈於《澳門、帝汶省公報》,1887.5.19. 第20期,第186頁

(77)關於妓女和妓院的規章,頒佈於《澳門、帝汶省公報》,1887.4.14第15期,第二十一條,第132頁

(78)同上第二十七條,第132頁

(79)關於澳門妓院的規章,頒佈於《澳門省政府公報》,1898.8.10. 第32期(增刊),第三條,第290頁

(80)關於妓女和妓院的規章,頒佈於《澳門、帝汶省公報》,1887.4.14.15期,第四條,第132頁

(81)關於澳門妓院的規章,頒佈於《澳門省政府公報》,1898.8.10. 第32期(增刊),第二十條,第290頁

(82)關於澳門妓院的規章,頒佈於《澳門省政府公報》,1905.7.19. 第28期(增刊),第二十三條,第525頁

(83)關於妓女的規章,頒佈於《澳門屬地公報》,1933.4.15. 第15期,第十二條,第348頁

(84)桑巴約,曼努埃爾·德卡斯特羅: 《澳門的中國人》,第32頁

(85)克魯斯,弗朗西斯科·伊格納西奧·多斯桑托斯(Cruz,Francisco Ignacio dos Santos)(1787-1859),醫生,衛生委員會副主席,後任主席。

(86)關於澳門妓女和妓院的規章,頒佈於《澳門帝、汶省公報》,1872.6.8. 第24期,第四條,第99頁

(87)發表在《澳門、帝汶、梭羅省政府公報》1851.9.13. 第43期上的告示,第八條,第二段,第146頁

(88)同上第九條,第146頁

(89)關於澳門妓女和妓院的規章,頒佈於《澳門、帝汶省公報》,1872.6.8第24期,第二十九條,第99頁

(90)同上第八條,第99頁

(91)同上第十一條,第99頁

(92)同上第二十二條,第99頁

(93)同上第二十九條,第99頁

(94)關於澳門妓女和妓院的規章,頒佈於《澳門、帝汶省公報》,1873.1.25. 第四期,第五條,第13頁

(95)關於妓女和妓院的規章,頒佈於《澳門、帝汶省公報》,1887.4.14第15期,第四條,第132頁

(96)同上第十條,第132頁

(97)同上第十二條,第132頁

(98)同上第十八條,第132頁

(99)同上第二十條,第132頁

(100)澳門檔案館民政廳基金資料,第33册,第1853號卷宗,1989.5.23。

(101)同上

(102)同上

(103)關於澳門妓院的規章,頒佈於《澳門省政府公報》,1898.8.10第32期(增刊),第三十四條,第290頁

(104)同上第三十四條,唯一段落,第290頁

(105)同上第十一條,E款,第290頁

(106)同上第三十六條和第三十七條,第290頁

(107)關於澳門妓院的規章,頒佈於《澳門省政府公報》,1905.7.19第28期(增刊),第十四條,第525頁

(108)省令第1:093號,1933.4.7。

*lsabel Nunes,歷史學學士,澳門文化司署文化遺產辦公室硏究員。本文是該辦公室所進行的硏究計劃的一部份。