72.

POPULAÇÃO LETRADA E ILETRADA DO CONCELHO DE MACAU

POR FREGUESIAS E BAIRROS - 1896

</figcaption></figure>

<p>

É também de notar que da lista dos defuntos seculares, enterrados na Igreja do Colégio da Ma-dre de Deus até 1742, constam japonesas casadas com portugueses, mas não temos notícia de mulhe-res chinesas. Aliás Juan Baptista, feitor de Manila, registou, no século XVIII, que todos os portugue-ses tinham em casa mulheres chinesas, mas escra-vas.

</p>

<p>

Da análise dos registos paroquiais, as conclu-sões tiradas não podem ser muito rigorosas nem da-rem informações precisas acerca dos primeiros anos da fundação da cidade, porquanto os livros que che-garam até nós são muito recentes, datando, os mais antigos, do século XVIII, altura em que Macau esta-va empobrecida e a miséria, tanto moral como mate-rial, era <I>suma, </I> no dizer dos próprios párocos<RETLAB3002000040074><a href=#"LAB3002000040074") name="RETLAB3002000040074">73</a>.

</p>

<p>

No entanto, podemos tirar várias ilações do seu estudo: na freguesia da Sé, nos anos de 1802 a 1831, de setenta crianças baptizadas só doze são ne-tas maternas de chineses e paternas de portugueses ou de chineses cristãos, a inferir dos seus apelidos. Muitos destes, aliás, parecem-nos pertencer a famí-lias que, desde o século XVII, já estavam miscigenadas com chineses e, nalguns casos, eram descendentes de criações bem dotadas, tais como as famílias Remédios, Rosário, Xavier e Noronha.

</p>

<p>

É de notar que destes registos não consta ne-nhum nome de família macaense antiga dos estratos sociais mais elevados. Aliás, em vinte e nove anos, setenta nascimentos registados numa fregesia tão popu-losa como a da Sé, correspondendo a dois e meio por ano, parece-nos um número por demais pequeno, que tanto pode resultar de uma baixa taxa de fertilidade, como de um número muito reduzido de casamentos.

</p>

<p>

Pelo que respeita ao livro de casamentos da mesma freguesia, desde 1777 a 1784, regista-se exactamente o mesmo no que se refere aos apelidos de família. Em 1778, por exemplo, num total de treze casamentos, verificaram-se três, apenas, de ho-mens do Reino com raparigas não descendentes de chineses, numa percentagem de vinte e três por cen-to. Destes treze, seis portugueses sem ascendência próxima de chineses casaram com raparigas descen-dentes de chineses gentios, mas quase sempre por via feminina e com elementos das famílias Xavier e Rosário. Seria de grande interesse determinar se es-tes portugueses foram ou não pessoas sem fortuna nem títulos nem cargos bem remunerados, como su-pomos. O que é verdade é que não se encontra um só nome de antiga famíla macaense, repetimos, neste número de casais em que um dos cônjuges tem as-cendência próxima de chineses.

</p>

<p>

Relativamente à freguesia de S. Lourenço, onde, no século XIX, residiam as famílias de nível social mais elevado, a avaliar pelo elevado grau de escolarização (veja gráfico anterior) e de menor rela-ção entre o número de fogos e o número de casas, verificaram-se, também, um total de treze casamentos <I>de filhas da terra</I> com europeus, entre 1782 é 1787, e um só casamento de europeu com uma mulher chine-sa. Registou-se, também, curiosamente, o casamento de uma escrava timorense com um escravo cafre (em 19 de Maio de 1786), o que desmente a ideia, geral-mente aceite e divulgada por alguns autores, de que era vedado o casamento entre escravos em Macau.

</p>

<p>

Da análise global destes Arquivos parece po-der advogar-se que os casamentos <I>das filhas da ter-ra</I> ou eram homogâmicos ou preferenciais com eu-ropeus, tal como procuramos demonstrá-lo através das árvores genealógicas representadas nos quadros das páginas seguintes.

</p>

<p>

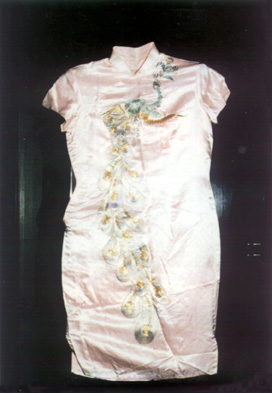

No século XIX, quando já principiava a verificar-se uma maior abertura da sociedade macaense à chinesa, começaram a registar-se casamentos, em maior número, com mulheres daquela ascendência, algumas porventura crioulas, mestiças não perfilhadas, ou chi-nesas adquiridas por compra. É de notar, porém, que continuam a predominar, entre nubentes, os apelidos Remédios e Rosário, acrescidos, então, do apelido Xavier, sempre que se tratava de um noivo filho de Macau. Consultados os livros de registos da freguesia de S. Lourenço, dos anos de 1822 a 1870, pode verifi-car-se que apenas foram registados, em cerca de cin-quenta anos, trinta e três casamentos de portugueses do Reino, em Macau, com mulheres de ascendência chi-nesa. É de assinalar, porém, que um Basto, um Paiva, um Miranda, um Marques, um Melo ou um Pereira da Silveira, não se encontram, a não ser por excepção, em qualquer das freguesias de Macau, no número dos ho-mens casados com raparigas chinesas ou de ascendên-cia chinesa. Da facto, os casamentos com as chinesas eram menosprezados e objecto de crítica na circunscrita socidade de Macau. Quando, em meados do século <B>XIX, </B> um filho do escrivão Francisco António Pereira da Silveira, da melhor sociedade da terra, casou com uma rapariga da antiga família Remédios, de ascendência chinesa, correu imediatamente pela cidade um pas- quim, cuja cópia foi enviada, mais tarde, por um paren-te<RETLAB3002000040075><a href=#"LAB3002000040075") name="RETLAB3002000040075">74</a> a João F. Marques Pereira.

</p>

<p>

Da consulta dos arquivos paroquiais e dos da-dos fornecidos por várias obras referentes à genealogia das principais famílias macaenses, cons-truímos vinte árvores genealógicas de cuja análise se podem tirar várias conclusões, em apoio da nossa hipótese sobre a origem dos macaenses como grupo poli-híbrido e isolado parcial, na sociedade de Ma-cau, bem demarcado da sociedade chinesa.

</p>

<p>

Seria interessante consultar, mais atentamen-te, os arquivos paroquiais disponíveis e quantificar percentualmente os casamentos dos <I>filhos da terra </I>com descendentes de famílias chinesas, entre si, e com elementos da Europa, da Índia e de outros pontos mais ou menos afastados de Macau. Tal não nos foi possível por dificuldades na obtenção de microfilmes dos referidos documentos, alguns mui-to delidos e em mau estado de conservação, e que, por isso, certamente, não nos foram facultados.

</p>

<img src=)

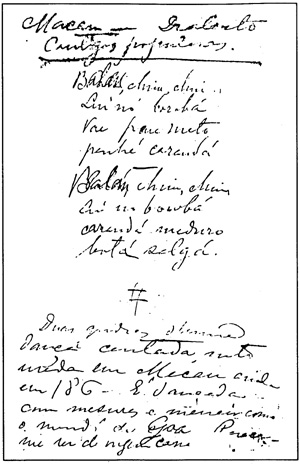

PASQUIM DE 2 DE DEZEMBRO

1. °

No tumulo de Dião Miranda

Exallou um forte ay

Por cazar seu sobrinho

Com neta do seu Atay

2. °

Não esta primeira

Que orgulho ficou calcado

Desse Almoxarife Inglez

Desse nariz bem curvado

3. °

No Grão Céa dessas Boda

Não encontrava cordoniz

Para senão encontrar no Pápo

A Chinita sem nariz

Contudo, a partir dos dados de que dispo-mos é-nos possível comprovar a vincada homogamia dos macaenses e também comprovar a autenticidade do dito, frequente entre aqueles, que em Macau tudo sã primo-prima75. Podemos tirar, ainda, outras conclusões, tais como:

— rara abertura à sociedade chinesa e, no caso de haver casamentos com indivíduos dessa nação, serem, sempre, estes com crioulas educadas no seio das famílias portuguesas76;

— as famílias mais ricas casavam, preferen-cialmente, os seus filhos entre si e as suas filhas com europeus, sendo, os eleitos, oficiais do Exército ou da Marinha, médicos e funcionários superiores;

— eram frequentes os casamentos de viúvos e, muitas vezes, com as cunhadas, no caso de se-rem homens. As viúvas ricas casavam-se, muitas vezes, com europeus sem fortuna nem altas paten-tes. Uma vez que o número de mulheres, em Ma-cau, foi, sempre, muito superior ao número de ho-mens, só se justifica que as viúvas casassem com tanta frequência no caso de possuírem grandes atractivos, de entre os quais, em Macau, um dos mais estimados foi, sempre, o dinheiro;

— a família macaense era, tradicionalmente, uma família extensa, com residência patrilocal. Po-rém, no caso do casamento com europeus, a residên-cia era, frequentemente, em casa da mulher, ou for-mava-se casa à parte. Este uso, de formar casa à parte, só passou, no entanto, a ser corrente depois da revolução vitoriana77;

— contrariamente ao que sucedia e continua a suceder, raros eram, em Macau, os casamentos após o nascimento do primeiro filho;

— as idades mais frequentes dos casamentos eram os 15/19 anos para as raparigas e depois dos 20 para os rapazes, verificando-se, quase sempre, uma considerável diferença, para mais, entre as idades do marido e da mulher, o que parece apontar, remota-mente, para uma antiga influência indiana:

— as crioulas recebiam, sempre, os apelidos das madrinhas ou dos padrinhos, distinguindo-se, as-sim, das escravas, a quem era atribuído, apenas, o nome próprio;

— entre os indivíduos de ascendência chine-sa, nota-se uma grande predominância dos nomes Inácio/Inácia e, ainda, Boaventura (atribuído aos dois sexos), ou António. O apelido Rosário é, tam-bém, muito frequente, o que parece apontar para an-tigos baptismos de cristãos novos, por influência dos padres missionários78;

— nota-se, ainda, o costume de dar aos re-cém-nascidos ou às crianças gentias baptizadas, por influência dos portugueses de Macau, os nomes dos santos correspondentes aos dias do nascimento ou do baptismo. Quando ambas as datas eram conheci-das, juntavam-se, até, os dois nomes79;

— outro costume curioso entre os portugue-ses de Macau era a atribuição do nome próprio do avô ao primeiro filho do primogénito de cada gera-ção;

— modernamente, adoptou-se outro costume, o de dar aos filhos nomes começados todos pela mesma letra, a primeira do prenome paterno.

Em resumo: os filhos da terra casavam entre si, principalmente no que respeitava às classes mais favorecidas, sendo frequente, neste caso, o casamen-to preferencial com parentes do quarto e, mesmo, do terceiro grau. A seguir, em preferência, as filhas da terra casavam com europeus ou com estrangeiros, o mesmo sucedendo aos nhons, se bem que mais rara mente. Casamentos com indianos ou com timorenses ou, mesmo, com cochinchinenses, quando o comér-cio de Macau se passou a fazer com aquele territó-rio, eram contraídos, principalmente, por mulheres de condição mais modesta, algumas mestiças direc-tas de chineses ou de pessoas de outras etnias, o mesmo se verificando entre os homens, quer portu-gueses, quer macaenses, que casavam com filipinas, cochinchinesas e chinesas, sendo estas, geralmente, criações de famílias ricas.

Em reforço desta constatação vêm os dados que o reverendo padre Manuel Teixeira apresenta relativamente a vários eclesiásticos macaenses e aos casamentos de macaenses com chinesas80. Estes da-dos parecem-nos comprovar duas coisas:

1) que as criações do ramo masculino e, tal-vez, algumas do feminino, eram, muitas vezes, enca-minhadas para a vida religiosa;

2) no caso de se casarem, tais criações e os seus descendentes escolhiam mais facilmente para mulheres raparigas chinesas ou filhas de chinesas do que os descendentes de portugueses do Reino ou das antigas famílias macaenses, à semelhança dos luso--descendentes de Goa.

Um outro facto a registar é que, se os precon-ceitos quanto a casamentos entre viúvos não existi-am nas classes mais favorecidas, parece que existi-am, porém, com filhas de pai incógnito, uma vez que, na nossa amostragem, que cobriu casamentos realizados em Macau durante cerca de dois séculos, apenas encontrámos um macaense, filho de gentios, com nome português, casado com uma filha de Ma-cau, de pai desconhecido.

Em meados do século XVIII, registaram-se casamentos de macaenses com netas de chinesas, mas em segunda geração, provavelmente já netas de cristãos ou filhas de crioulos de famílias abastadas, que, não raramente, recebiam bons dotes, como já se disse.

Uma outra constatação refere-se ao número médio de filhos por casal: dois a seis entre os maca-enses, sendo muito raros os gémeos81. As mulheres morriam, muitas vezes, na ocasião do nascimento de um filho ou na sua sequência, sendo também consi-derável o nascimento de nado-mortos e elevadas as taxas de mortalidade infantil. A avaliar-se pelo estu-do das vinte famílias de que foram feitas árvores genealógicas, famílias de elevado e médio estatuto sócio-económico, poderá deduzir-se que, tal número, nas famílias economicamente mais débeis, seria, provavelmente, mais elevado. Entre os casais chineses cristãos, crioulos ou seus descendentes, assiste--se a uma maior fertilidade, chegando cada casal a atingir a cifra de dezasseis filhos, sendo a média de sete a oito por casal, o que, aliás, entre a população chinesa, não é facto raro. Algumas famílias macaenses de elevado estatuto social também tiveram grande descendência, atingindo dez a doze filhos por casal. Verificou-se, porém, que muitos destes não atingiam a idade reprodutora. A reforçar a nossa hipótese vem o quadro seguinte, publicado no Boletim da Província de 1887, na página 121. Da análise deste quadro pode constatar-se que, ainda nos fins do século XIX, os macaenses se casavam, preferencialmente, entre si e com europeus, sendo raros os cruzamentos legais com pessoas de outras etnias. Para os anos de 1881 a 1885 houve, em Macau, um total de setenta e seis casamentos entre macaenses (51 por cento), cinquenta e nove de macaenses com europeus (39.1 por cento) e treze de macaenses com indivíduos de outras raças (8.7 por cento).

Do que, atrás, ficou exposto, fácil é concluir--se que os macaenses, principalmente aqueles que dispunham de melhores condições económicas, mantiveram tradições que perduraram ciosamente guardadas e orgulhosamente afastadas dos costumes dos aventureiros do Ocidente e, também, isoladas das dos gentios chinas, que tinham sido os criados e os artífices da cidade. Por outro lado, as famílias chinesas de alta linhagem nunca desejariam que os seus filhos se cruzassem com os "bárbaros do Ocidente" e só os cristãos e a gente muito humilde per-mitiriam tais cruzamentos ou, mesmo, a vida em co-mum, como criados. Daí, o isolamento dos filhos da terra, detentores de uma tradição de riqueza, de li-nhagem e de educação requintada, que nem os chi-neses das mais baixas condições sociais possuíam, nem os soldados e marinheiros rudes de Portugal, alguma vez, tinham possuído. Macaistas e outras ra-ças.

ESTATÍSTICA DOS NASCIMENTTOS E CASAMENTOS NA POPULAÇÃO CATHOLICA

</p>

<p>

DE MACAU,DURANTE 5 ANNOS(1881-1885)

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>ESTATÍSTICA DOS NASCIMENTTOS E CASAMENTOS

NA POPULAÇÃO CATHOLICA DE MACAU,DURANTE 5 ANNOS(1881-1885)

style='font-size:10.0pt'>Extrahida do registo catholico das egrejas da Sé,S.Lourenço,Santo António e S.Lázaro

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>A.NASCIMENTOS

lang=EN-US style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>

|

style='font-size:10.0pt'>Annos

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>Europeans

|

style='font-size:10.0pt'>Macaistas

|

style='font-size:10.0pt'>Indios

|

style='font-size:10.0pt'>Macaistas e Europeans

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>

|

style='font-size:10.0pt'>Macaistas e outras raças

lang=EN-US style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>Chinese

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1881

1882

1883

1884

1885

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>5

4

3

6

3

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>62

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>47

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>53

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>38

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>42

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>3

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>24

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>23

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>22

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>24

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>29

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>12

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>6

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>5

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>4

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>8

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>61

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>71

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>47

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>66

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>81

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>B.

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>CASAMENTOS

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1881

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1882

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1883

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1884

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1885

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-

-

1

-

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>21

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>18

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>7

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>19

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>14

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>-

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>19

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>11

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>9

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>9

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>11

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>6

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>3

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>2

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>1

|

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>9

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>16

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>5

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>8

style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>13

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Nota:

style='font-size:10.0pt'>No mapa A

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>designam-se as raças

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>paternes,no mapa B

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>as dos nubentes(sic.)

lang=EN-US style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:宋体'>

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>

Fonte:

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Boletim

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>

da Província

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>

de Macau

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>

style="mso-spacerun: yes"> (1887,pág.121)

|

Só muito tarde, depois de iniciadas as carrei-ras de navios a vapor e, principalmente, nos fins do século XIX, as mulheres europeias começaram a de-mandar Macau, com maior frequência, acompanhan-do os maridos e os parentes quando estes iam ocupar altos cargos oficiais. Nesta altura, acentuou-se, tal-vez, o conceito de ngau pó, assistindo-se a maior clivagem das classes sociais de Macau: a ngau pó, mulher gorda, escura, feia, de grande nariz, ridicula-rizava as macaenses pálidas, pequeninas, magras e embiocadas, bem como seu falar da terra, que não logravam entender. As macaenses das classes sociais mais elevadas procuravam imitar as ngau pó e as suas modas trazidas da Europa para manterem as aparências do seu estatuto social; porém, as outras mulheres das classes mais desfavorecidas, iam-se isolando cada vez mais do grupo dos europeus.

As principais características sócio-ecológicas da população de Macau foram, sempre, largamente influenciadas pelos juízos de valor e pelo comporta-mento dos grupos nela dominantes ao longo dos sé-culos. Consequentemente, o sistema estratificado de classes, característico desta sociedade nos princípios do século XX é um importante aspecto da sua eco-logia.

Os conceitos, os juízos de valor que perdura-ram em Macau, através dos séculos, eram, principal-mente, os seguintes:

1) o poder de antigas linhagens baseado no parentesco (descendentes de um ascendente co-mum), regime, talvez prevalecente tanto nas antigas aldeias portuguesas como nas chinesas. Como é na-tural, em Macau, centro de cristianismo e refúgio de numerosos chineses, este regime de hierarquia de clã tenderia, necessariamente, a perder-se fora dos nú-cleos populacionais com antiga tradição, como na velha aldeia de Mong-Há. Contudo, entre os macaenses, o valor do título do ascendente e da li-nhagem logrou perdurar através dos séculos;

2) a outra direcção da estrutura hierarquizada da sociedade chinesa era de natureza confucionista, baseada no valor dos graus académicos, independen-temente da herança genética.

Contudo, os chineses de Macau pertencem a famílias ou clãs deixados no interior da China mais ou menos tardiamente. Destes, há a considerar, nos nossos dias, os que enriqueceram e ocupam lugares proeminentes na sociedade local, os que ocupam lu-gares nas forças da Polícia ou no funcionalismo pú-blico e a grande massa da população laboriosa, mais ou menos modesta, além da população marítima, grupo à parte tanto do ponto de vista cultural como biogenético. O conceito ancestral de clã, que presi-dia, quase sempre, à escolha do cônjuge, perdeu-se, naturalmente, com o Império dos Mandarins, man-tendo-se, no entanto, o poder do fundo capitalizado, que foi o que passou a impor, em Macau, tanto os portugueses como os chineses. Foi assim que o regi-me matrimonial passou a apoiar-se nestes dois pila-res tanto entre chineses como entre portugueses. Ac-tualmente, os casamentos dos filhos da terra com mulheres chinesas acentuaram-se, uma vez que se foi perdendo entre os chineses de Macau o vínculo às tradições antigas, que a vida urbana logra sempre diluir ou apagar, e à medida que foram rareando, no território, os descendentes das famílias mais antigas, que conservavam o orgulho da sua linhagem.

Nos nossos dias, chegou-se mesmo ao ponto de casarem com chineses as filhas da terra, com algum escândalo, apenas, das senhoras mais idosas.

3. DADOS ANTROPOBIOLÓGICOS

É nos biótipos restritos que se observa mais nítida correspondência entre uma dada área geográ-fica e as comunidades bióticas que a povoam. Quan-to mais restritivos forem os factores do meio, mais premente é a selecção e mais uniforme, característi-ca e pobre em espécies é a biocenose. É assim que, em Macau, factores tão restritivos como sejam a ca-rência de água, o isolamento do território — quase ilha — e as altas temperaturas de Verão, alternantes com as baixas temperaturas da estação fria, condicionam a riqueza tanto da zoocenose como da fitocenose autóctones e, também, a aclimatação de muitas espécies do Ocidente, várias vezes mais ou menos empiricamente tentada, obrigando os homens da Europa, que povoaram, pela primeira vez, o terri-tório, a servir-se do que, no meio e nas terras vizi-nhas, encontraram para sobreviverem.

O equilíbrio em relação ao mundo vivo, in-cluindo a população humana. estabeleceu-se, em Macau, como atrás ficou demonstrado. A princípio, havia grande mortalidade entre os europeus mas, em breve, os seus filhos, euro-asiáticos, naturalmente seleccionados na infância, encontraram melhores condições adaptativas do ponto de vista morfofisiológico. Por outro lado, criaram-se, parale-lamente, ao longo dos séculos, formas culturais de sobrevivência, muitas delas originais. Tanto as for-mas biológicas como as culturais foram seleccionadas pelo meio e nasceu o macaense e a sua original cultura, de que ainda se encontram ves-tígios em Macau.

O grupo fechou-se. Este fenómeno não tem, necessariamente, bases biológicas, muito embora al-gumas se possam apontar, tais como genomas no-vos, híbridos, com nova fenotipia, paralela à criação de novos padrões psicológicos e de novos juízos de valor. São exemplos a perspicácia, a parcimónia e o gosto pela ostentação, próprios do mundo oriental, e, ainda, um conceito novo de beleza que, em respeito à mulher, poderia ser uma das causas de escolha do cônjuge e, assim, um padrão selectivo, a longo pra-zo, de um tipo morfoantropológico local.

Quanto a este ponto, enquanto em Portugal, no século passado, a mulher gorda, de cintura fina, pele clara, pálida, com tornozelos finos e leve buço, era um protótipo de beleza, em Macau, esse tipo feminino era ridicularizado. A fei pó (mulher gorda ou com tendência para engordar) é, ainda, um termo que as velhas senhoras locais empregam para se re-ferirem à ngau pó ou portuguesa de Portugal. O tamanho do nariz, a gordura e os pés grandes eram os principais motivos de rejeição e troça.

Uma explicação para o isolamento parcial que caracterizou o grupo dos macaenses, principalmente ao longo dos séculos XVIII e XIX, quando a consci-ência de grupo se acentuou paralelamente à estratificação social e à ida de mulheres do Reino para Macau, deve buscar-se na homogamia que se verificava, pelo menos entre as famílias mais antigas e mais preponderantes, na sociedade de então82.

A análise das constelações familiares, por nós estudadas, permitem-nos tirar conclusões mais do que evidentes acerca deste fenómeno.

Por um lado, os chineses fecharam o seu gru-po; por outro, os macaenses abriram-no, apenas, para casamentos com europeus, principalmente mili-tares de patente ou altos funcionários83.

Relativamente à homogamia, há a considerar dois tipos fundamentais: homogamia positiva, de que resultam semelhanças fenotípicas na descendên-cia, e homogamia negativa, correspondente à forma-ção sistemática de casais dissemelhantes.

O primeiro caso corresponde aos casamentos entre macaenses, por isso mesmo, quase todos apa-rentados, correspondendo, o segundo, à preferência dada, pelos macaenses, às mulheres loiras e de olhos claros, no caso do casamento com europeias ou euro-asiáticas, estranhas ao grupo.

Aliás, em qualquer população humana há, sempre, uma leve tendência para a homogamia, prin-cipalmente no que respeita a caracteres quantitati-vos, tendência a que o grupo dos macaenses não podia escapar. É o caso, por exemplo, da estatura. Raramente um homem baixo casa com uma mulher mais alta. Outro factor é de carácter psico-social, particularmente sensível entre os mestiços. As consequências genéticas, do ponto de vista qualitati-vo, resultantes da endogamia preferencial, são as mesmas do que as dos cruzamentos consanguíneos. Em Macau, as pequenas dimensões do território e o reduzido número de famílias das classes socialmente mais elevadas favoreceu, particularmente, esta consanguinidade, fruto do cruzamento preferencial, resultante dos isolados parciais (sem barreiras geo-gráficas, apenas psico-sociais) que se criaram no ter-ritório.

Como se sabe, tanto a homogamia como a endogamia tendem a reduzir a frequência dos genótipos heterozigóticos, o que, entre populações poli-híbridas, pouca expressão fenotípica apresenta, a menos que possa conduzir à estabilização de certos caracteres. Este fenómeno exigiria, porém, muitas gerações sucessivas dentro de um grupo fechado.

Uma população mendeliana, na qual os cruza-mentos se façam, preferencialmente, entre indivídu-os semelhantes para este ou para aquele carácter, tende para um estado estacionário, com frequências genotípicas diferentes dos valores panmíticos. Estas frequências não foram nunca calculadas, ao que sabemos, relativamente ao grupo dos macaenses. Mesmo um estudo sério do ponto de vista antropobio-lógico, sero-antropológico, somatométrico e, mesmo, osteométrico dos macaenses, está por fazer. Alguns viajantes, de passagem, fizeram, porém, breves registos de carácter antropobiológico relativamente à população de Macau. Serve de exemplo o apontamento seguinte:

«Com excepção de algumas famílias cujo sangue lusitano não está misturado a população é de mulatos, indianos da Goa e negros [...]» (Laplace, ob. cit., pág. 234).

Alguns autores recentes84 debruçaram-se sobre o estudo da serologia dos habitantes de Macau, mas a verdade é que, até hoje, ninguém fez esse estudo usando amostragens selectivas ou marcadores significativos, outrossim incluindo macaenses e chineses com nomes portugueses na mesma amostra. Aliás, é convicção nossa que deve ser, já, muito difícil fazer tal amostragem, uma vez que o macaense típico, que se isolou por homogamia, provavelmente a partir do século XVIII, altura em que os nomes das famílias radicadas começaram a aparecer com certa constância, é, já, bastante raro no território para se poder obter números com certa validade.

De facto, verificaram-se casamentos de gerações sucessivas de filhos da terra com europeus e alguns com chineses a partir de meados do século XIX. Por outro lado, os surtos migratórios dos meados do século XIX e, depois, na sequência da primeira Grande Guerra, seguidos de um terceiro, pouco antes da Guerra do Pacífico, acentuaram a heterosis.

O círculo de casamento (número médio de pessoas com quem um indivíduo se pode casar) é, aliás, em Macau, bastante limitado entre a população portuguesa, embora houvesse uma desproporção do número de homens, menos numerosos, como já se disse, em relação ao número de mulheres85.

A mestiçagem é um fenómeno histórico, mas o regresso ao tipo parental constitui, sempre, uma excepção. Se a percentagem de crossing-over for de um por cento, serão precisas cem gerações para completa integração genética, embora seis gerações sejam bastantes, segundo Beroist, para integração num fundo genético comum. E estas seis gerações podemos encontrá-las representadas na árvore genealógica do mapa da página seguinte.

A homogamia fenotípica, isto é, a escolha preferencial do cônjuge é, particularmente, marcada nos macaenses.

Se a escolha, nos séculos passados, se apoiava na semelhança fenotípica, elegendo o europeu ou casando dentro do grupo, não se pode negar que, de parte dos europeus residentes, essa escolha não fosse, muitas vezes, apoiada no interesse económico.

Os macaenses, descendentes de famílias antigas com vincada homogamia86, apresentam caracteres antropossomáticos e serológicos que estão de acordo com as correlações estabelecidas por Hulse87, para os descendentes de casamentos endógamos e consanguíneos. Muitos deles têm, até, lindos olhos azuis, embora os cabelos loiros sejam excepção.

Embora numa pequena amostragem, além da tendência para a braquicefalização, encontramos as seguintes correlações, nos filhos da terra:

Segundo Hulse

|

style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>Segundo Hulse

|

Para os Macaenses (amostra

seleccionada-56 indivíduous)

|

style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>Correlações

style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>Próprias da

consanguinidade

|

Estatura

|

Negativa

|

Negativa

|

altura da cabeça

|

negativa a moderada

|

negativa a moderada

|

largura da cabeça

|

Positiva

|

Positiva

|

tensão arterial

|

fraca com a tensão sistólica e mais

importante com/a diastólica

|

variável

|

glicémia

|

Negativa

|

Negativa

|

taxas de colesterol

|

Negativa

|

Negativa

|

nascimentos de gémeos dizigóticos

|

positiva

|

São muito raros os gémeos em Macau

|

É de notar, presentemente, e também nos séculos XVIII e XIX, de acordo com a amostragem que nos serviu para elaborar as constelações familiares, a seguir representadas, uma baixa frequência de gémeos nas famílias macaenses; daí a dificuldade em confirmar ou negar a correspondência da última das correlações de Hulse.

Relativamente à serologia dos macaenses, seria de esperar encontrarem-se altas frequências do grupo O, em caso de consanguinidade, uma vez que o aparecimento fenotípico de caracteres recessivos é a sua fundamental característica.

Segundo Scheider88 a predominância dos grupos sanguíneos em populações endogâmicas seria A e O, o que, alias, serviria de marcador genético, se bem que não muito significativo.

Sabido que predominam, entre os chineses, os grupos BN e ON, seria de esperar que fossem estes, e ABN os grupos de maior frequência entre os macaenses, no caso de haver, há muito, larga mestiçagem entre os portugueses e os filhos do Celeste Império, como alguns autores pretendem.

Dos estudos dos Prof. doutores António de Almeida e Almerindo Lessa, não podemos tirar conclusões definitivas para apoiar a nossa hipótese, devido à não selectividade da amostragem, como, já atrás, se disse; no entanto, passaremos a analisá--los, por serem os únicos de que dispomos:

l — Dados recolhidos pelo Prof. doutor António de Almeida89

O macaense é descrito como um chinês meridional e, assim, as suas características são as seguintes: estatura acima da média, corpulência fraca, cabelo liso, mesocefalia, mesorinia, média espessura dos lábios, obliquidade das fendas palpebrais, com alguns exemplares de prega mongólica, esboçados, apenas, noutros.

Quanto ao factor Rh negativo surge-nos, no grupo, com taxas insignificantes:

Rh+ 99,0% ±1,07%

Rh- 1,0% ±1,07%

o que, aliás, é próprio dos chineses do Sul e está de acordo com estudos de outros autores. Quanto aos grupos sanguíneos ABO, o mesmo autor apresenta-nos os seguintes dados, para os chineses do Sul90:

Chineses do Sul

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>Chineses

do Su

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>l

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>N

style='font-size:msorm'>o

style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoIns>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>d

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>e

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>c

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>a

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>s

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>o

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>s

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>O

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>A

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>B

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>A

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>B

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>n

style='font-size:msorm'>o

style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>%

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>n

style='font-size:msorm'>o

style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>%

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>n

style='font-size:msorm'>o

style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>%

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>n

style='font-size:msorm'>o

style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>%

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>5

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>9

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>2

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>3

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>38,9

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>8

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>1

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>3

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>32,2

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>0

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>1

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>7

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>28,8

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>1

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>-

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:msorm'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>-

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

style='font-size:msorm'>

|

style='font-size:10.0pt'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

class=msoChangeProp style='mso-prop-change:s15 20030607T1354'>

Estes dados parecem em contradição com os que Alice Brues apresenta para os chineses (dominância dos grupos B e C). Como interpretá--los? Seriam macaenses ou chineses muito hibridados os indivíduos escolhidos para amostragem?

2 - Dados recolhidos pelo Prof. doutor Almerindo Lessa91

O quadro bio-antropológico da população de Macau foi traçado por este autor, a partir duma amostragem de l 314 indivíduos, distribuídos como se segue:

CHINESES PUROS l,038

MACAENSES MESTIÇOS (PORTUGUESES/CHINESES) 20092

PORTUGUESES DA EUROPA l15

PRETOS DE MOÇAMBIQUE (LANDINS) 16l

Partindo, a priori, de uma mestiçagem simples, portugueses/chineses, embora não saibamos como foi escolhida esta amostra, as conclusões tiradas nunca poderiam coincidir com as que uma análise diferencial lograria testar quanto à demarcação da população chinesa.

Quanto ao grupo ABO, são os seguintes, os valores encontrados:

GRUPOS

style='border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:outset #906700 .75pt;

mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm'>

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>GRUPOS

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>No

lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>de anos

|

O

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>A

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>B

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>AB

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>no

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>%

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>no

|

%

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>no

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>%

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>no

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>%

|

class=SpellE>Chineses

class=SpellE>Mestiços

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>

Portugueses

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>93

|

lang=EN-US>

39

lang=EN-US>

|

40,17

42,6

|

lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>27

lang=EN-US>

|

25

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>42,6

|

lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>27

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>28

lang=EN-US>

lang=EN-US>

|

lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>-

|

-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

lang=EN-US>

Quanto ao factor MN, os valores são os seguintes, para o caracter híbrido MN:

CHINESES 69%

MESTIÇOS 70%

PORTUGUESES 59%

A análise do sistema Gm já apresenta frequências mais significativas, fazendo lembrar, para os mestiços, outra hibridação para além do simples cruzamento portugeses x chineses. O Prof. doutor Almerindo Lessa admite, como hipótese, esta influência ser negróide. Perguntamos: por que não timorense ou indo-malaia?

Finalmente, sujeitos os resultados aos testes do X2, chegou-se à conclusão de que:

Teste do X2

|

Comparação chineses/mestiços

|

lang=EN-US>Sist.ABO

Sist.Rh

Sist.MN

Sist.P

Sist.Gm

|

lang=EN-US>Não significativo

lang=EN-US>Significativo a 1 %

Não significativo

Significativo a 1 %

lang=EN-US>Significativo a 1 %

|

Teste do X2

|

Comparação portugueses/mestiços

|

lang=EN-US>Sist.ABO

Sist.Rh

Sist.MN

Sist.P

Sist.Gm

|

lang=EN-US>Significativo a 1 %

Significativo a 1 %

Não significativo

Significativo a 1 %

Significativo a 1 %

|

Estabelecendo comparações com dados de estudos de outros autores, para o Sudeste Asiático, o Prof. doutor Almerindo Lessa chegou à conclusão de que os macaenses se afastam serologicamente dos chineses do Norte, mas se aproximam, de certo modo, de certos grupos vietnamitas, tailandeses e malaios. Por outro lado, considera que a influência indo-malaia se faz sentir nos chineses do Sul e em particular, na população de Macau.

Supomos que esta semelhança genética dos chineses do Sul com outros grupos da Ásia Meridional seja muito antiga e vinculadamente marcada em lugares onde se registou um certo isolamento geográfico ou sociocultural.

A ser assim, não admira que o fundo genético dos filhos da terra, mesmo quando se miscigenavam com os chineses locais, continuasse, preponderantemente, indo-malaio, dando, ao grupo, uma grande estabilidade.

Depois de 1966, na sequência dos distúrbios causados pelos Guardas Vermelhos chineses, algumas das últimas famílias antigas, que ainda residiam no território, abandonaram Macau.

Em 1977, novo surto migratório de filhos da terra começou a fazer-se sentir para a Austrália, Estados Unidos, Canadá e Brasil, devido ao bloqueamento de cargos na função pública, e, também, talvez, devido a uma certa apreensão quanto ao futuro de Macau.

Os cruzamentos mais ou menos recentes de filhos da terra com chinesas e a mudança de mentalidade das gerações mais jovens, em relação a tais cruzamentos legalizados pelo matrimónio, levaram, em muitos casos, a uma maior miscigenação que, hoje, viciaria, talvez, uma amostragem seleccionada, por maior cuidado que se tivesse na seleção.

Basta, nos nosso dias, olhar para um Pacheco, um Basto, um Senna, um Garcia, um Nolasco, um Melo, um Estorninho, por exemplo, para se pensar numa ascendência euro-asiática mas não chinesa, pelo menos próxima. Os seus caracteres antropobio-lógicos são muito diferentes: ausência de acentuada dolicocefalia, índices toráxicos médios, estatura mediana a elevada, cor de pele dourada, por vezes acobreada, narizes salientes, olhos muitas vezes sem prega mongólica e, não raras vezes, azuis ou pretos. Surgem-nos, nestes traços, características do brâmane, do malaio, do timorense e do europeu, características que, noutras famílias, se aliam a caracteres chineses, tal como a saliência dos malares, e a forma dos olhos em amêndoa, geralmente sem prega mongólica. As fotografias da página seguinte representam alguns filhos de Macau e ilustram sobejamente o que atrás ficou exposto.

Os cruzamentos mais ou menos recentes de filhos da terra com chinesas e a mudança de mentalidade das gerações mais jovens, em relação a tais cruzamentos legalizados pelo matrimónio, levaram, em muitos casos, a uma maior miscigenação que, hoje, viciaria, talvez, uma amostragem seleccionada, por maior cuidado que se tivesse na seleção.

Observando os luso-descendentes do Portuguese Settlement de Malaca ressalta, curiosamente, um conjunto de caracteres antropossomá-ticos semelhantes aos dos macaenses. A diferença mais notável, à primeira vista, é o tom da pele, bastante mais escura, devido, certamente, à não renovação frequente do sangue europeu e à rara miscigenação com chineses, contrariamente ao que sucedeu em Macau. O que observámos em Malaca apoia, inteiramente, o que escreveu Francisco de Carvalho e Rêgo, em 195093: «Quem, como nós, tenha viajado por muitas terras do Oriente, facilmente conclui que o macaense não é, na generalidade, de descendência chinesa. Na Índia, no Japão, no Sião, na Cochinchina, em Malaca, em Timor, nas Filipinas e até em Honolulu encontrámos tipos muito semelhantes aos de muitos macaenses que conhecemos. »

D. Ana Teresa Vieira Ribeiro de Senna Fernandes a "avó rica".

Uma neta da 1a condessa de Senna Fernandes, hoje octogenária.

Comendador Albino Pereira da Silveira.

Demétrio de Araújo e Silva, sogro de Albino Pereira da Silveira.

De facto, deve ter havido uma mistura genéti-ca muito rica em todos os pontos do Oriente por onde os portugueses passaram. Levaram consigo o fundo genético português-ibérico, já por si fortemen-te hibridado, e com os seus filhos luso-asiáticos le-varam genes dos pontos mais díspares do continente asiático. Daí o seu espantoso polimorfismo e a sua extraordinária capacidade adaptativa.

4. DADOS ETNOGRÁFICOS

Uma geração famosa de macaenses. Grupo de passeio "às ilhas", finais do século XIX. Da esquerda para a direita: la fila, sentados:

Joaquim Gil Pereira, José Maria Lopes, Francisco Filipe Leitão, Carlos Augusto da Rocha d'Assumpção. 2a fila, sentados: Carlos Cabral. José Vicente Jorge, Francisco Xavier da Silva. Conde de Senna Fernandes.

Fila de trás, de pé: Dr. Lourenço Pereira Marques, Emílio Jorge, Constâncio José da Silva, Aureliano Guterrez Jorge, Delfim Ribeiro, Francisco Pereira Marques, José Ribeiro, Dr. Evaristo Expectação d'Almeida (médico, nat. de Goa), António Joaquim Basto Jr. e Luís Lopes dos Remédios.

(Fotografia do espólio de João Feliciano Marques Pereira).

O grupo dos macaenses detém alguns pa-drões culturais bem demarcados do dos chineses e, também, do dos metropolitanos, fruto de aculturação de múltiplas etnias que convergiram naquele pequeno território, predominantemente por via feminina, ao longo dos primeiros séculos da sua História. Para se conservarem, estes padrões teriam de ter, originalmente, vínculos muito fortes, apon-tando para uma tradição materna, e, também, repre-sentarem respostas adaptativas conseguidas. Se as mães dos primeiros macaenses fossem chinesas e a miscigenação com mulheres desta etnia tivesse pre-valecido ao longo dos séculos, nunca os padrões indo-malaios, que caracterizam o grupo, teriam lo-grado chegar aos nossos dias. E a verdade é que ainda encontrámos alguns destes padrões bem vi-vos entre as anciãs filhas da terra que conhecemos, em Macau, nos anos 60/70. Dentre estes padrões, são de citar o papiá, falar da terra (ou mac'ista antigo), os hipocorísticos (nominhos ou nomes de casa), a culinária, o trajo, os jogos e passatempos e as mezinhas, além de um mal dissimulado desprezo pelos chineses e, mais ainda, pelos cafres, antigos servidores das famílias abastadas.

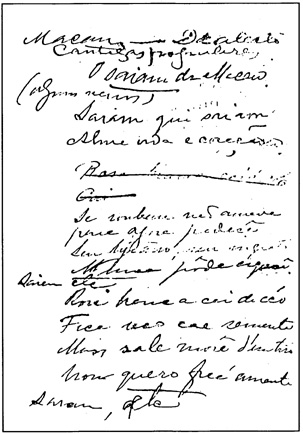

O DIALECTO DE MACAU

As antigas senhoras das famílias macaenses mais principais e as suas crioulas, exprimiam-se mal em chinês, fazendo, disso, um certo luxo, e empre-gando, entre si, quando falavam, o característico patuá de outros tempos, que a escolarização femini-na do século passado veio adulterar.

Esta maneira de falar em que se misturam termos antigos que, no português moderno, já se perderam, e palavras de diferentes grupos, principal-mente asiáticos, parece ter nascido quando o portu-guês se tornou língua franca94 no Oriente. De facto, ainda hoje, vestígios de um antigo patuá semelhante ao de Macau e, de certo modo, ao crioulo cabo—verdiano, tem sido estudado por vários autores, em diferentes pontos da Ásia. É o caso de Malaca, Ceilão, Indonésia (Flores)95 e, ainda, em Nagasáqui, onde certas palavras portuguesas perduraram. A títu-lo de curiosidade, é de citar uma especialidade tradi-cional, um bolo tipo pão-de-ló, chamado ali castila e muito semelhante ao que, também, se faz em Ma-cau96, sob o nome de bolo castelhano.

Devido à reclusão tradicional das mulheres, uso de influência oriental que caracterizou, também, o período medieval na Europa, só muito tarde o ele-mento feminino começou a gozar de certa liberda-de e a ir à escola, privilégio só dos rapazes desde os inícios do estabelecimento da cidade, quando os padres jesuítas fundaram o seu célebre Colégio de S. Paulo do Monte.

Devido a este facto, se os homens macaenses perderam, mais cedo, o domínio do antigo patuá, as mulheres mantiveram-no, praticamente, até aos nos-sos dias, principalmente entre as classes menos favorecidas e nos grupos que se mantiveram mais isolados em Xangai e em Hong Kong.

Analisando os trabalhos sobre a língua de Macau de João Feliciano Marques Pereira97, Danilo Barreiros98, José dos Santos Ferreira99 e, principal-mente, da filóloga Graciete Batalha100, podemos constatar que existem, realmente, vestígios muito ri-cos de convergência cultural.

Segundo Graciete Batalha, a língua que os portugueses deixaram pelos vários pontos da Ásia já ultrapassara a língua franca quando estes se estabe-leceram em Macau, acompanhados por indígenas de várias origens. Usavam, como meio de comunica-ção, uma linguagem de certo modo amadurecida, ampliada por contingentes vocabulares e tendo atin-gido já um certo estado de fixação fonética, morfológica e sintática que aqui veio a manter se por trezentos anos, até começar, no século passado, a desarticular-se101.

Principalmente em meados do século passa-do, com a fundação da colónia de Hong Kong, deve ter começado a fazer-se sentir mais a influência da língua inglesa, não só no falar dos portugueses de Macau, mas também no da própria população chine-sa. Curiosamente, e devido, decerto, ao isolamento do grupo, conservaram-se, na língua de Macau, ar-caísmos portugueses que, principalmente algumas senhoras idosas, ainda hoje empregam com certa frequência. Tais são o caso das palavras botica, azinha, dó, ade, bredos, sombreiro, pateca, persulana e talú, além de outros menos frequentes.

Quanto a étimos indianos, malaios e de outras origens, são de citar, por exemplo, bazar e achar (do persa), garbo e chamiça (do hebreu), adufa, chale, afião, tufão (do árabe), jagra, baniane, areca, filaça, calaím, gargú, cacada, (do indiano ou indo-português), bétele, condê, chiripo (do tamul), bába (do turco), cate (do malaio-javanês), caia nuno, missó, caqui, nachi (do japonês), agrong, jangom, balichão, saraça, savan e muitos outros do malaio, sendo al-guns comuns ao tetum, e, ainda, bebinca, sarangun e cincomaz, talvez do tagalo102.

De quatrocentas e vinte e seis palavras de ori-gem não portuguesa estudadas no seu Glossário do Dialecto Macaense, Graciete Batalha registou setenta e cinco de origem chinesa (17,6 por cento)103, oitenta e seis de origem indo-portuguesa e malaio-portuguesa (20 por cento), trinta e duas de origem inglesa (7,5 por cento), oitenta e duas de diversos idiomas (19,2 por cento) e cento e cinquenta e uma de origem malaia, o que corresponde a 35,4 por cento, e parece advogar uma influência predominante do idioma malaio no falar dos antigos macaenses. É nossa opinião que o motivo que levou à conservação ou, talvez, ao enriquecimento, em termos malaios, do falar de Macau, nisso, provavelmente diferente da antiga língua franca, teria sido a predominância das escravas timorenses e malaias que, nos últimos séculos, serviam as famílias macaenses, uma vez que era proibida a escravatura de chineses.

É de notar um ponto interessante: a não sobrevivência de termos dos dialectos africanos, embora tenha havido, em Macau, escravos negros e cafres em grande número104. Supomos que os escravos africanos, falando, naturalmente, ídiomas diferentes e sendo originários de pontos de civilização rudimentar, entender-se-iam, entre si e com os seus amos, em português, não encontrando possibilidades de cederem palavras das suas línguas ao falar local por serem relegados para trabalhos mais grosseiros, não ocupando, nunca, lugares de relevo dentro das famílias portuguesas.

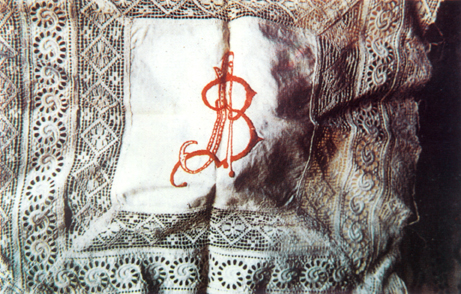

HIPOCORÍSTICOS

O uso de hipocorísticos, nominhos ou nomes de casa, é muito frequente em Macau. Sabe-se que, no século passado, os hipocorísticos eram os nomes correntes da maioria dos filhos da terra, a par de alcunhas que, ao que parece, eram, apenas, atribuídas aos homens e passavam, por vezes, de pais para filhos, durante algumas gerações105. No seu diário, Macau dia a dia, Francisco António Pereira da Silveira, membro de uma antiga família ilustre macaense, quando se refere aos seus familiares e a outras pessoas suas amigas, trata-as, sempre, pelos seus nomes de casa106. Este uso parece ter a sua origem nas amas negras, tal como sucedeu em Cabo Verde e no Brasil, segundo Gilberto Freire107, e, no caso de Macau, porventura, também nas amas de outras etnias. Estes diminutivos afectuosos correspondem aliás, ao tratamento corrente entre os chineses de Macau. Segundo o professor Jin Guó Ping, o tratamento iniciado pela expletiva Á, como Á Má, Á Mui, Á Fong, etc., corresponde ao diminutivo: a mãezinha, a irmãzinha mais nova, o "Fonguesinho", sendo Fong, neste caso, o prenome108.

Este uso, bem documentado para o século XIX, é mais antigo em Macau e dele nos dá notícia, por exemplo, Bocage, no seu soneto A Beba (diminutivo de Genoveva), no século XVIII. Nas formas respeitosas de tratamento, as senhoras de condição eram, noutros tempos109, em Macau, siaras, e os respectivos maridos, sium, sendo, as pessoas de estatuto social menos elevado, tratadas por nhin ou nhonha e nhon, no caso de se tratar de um elemento do sexo feminino ou masculino, respectivamente. As primeiras formas perderam-se. O termo nhon consta de vários documentos do século XVIII, e também Bocage o referiu110; o termo nhonha logrou perdurar até aos princípios do século XX, na linguagem corrente. É curioso notar que a palavra nona corresponde, em javanês, à filha solteira do europeu; no papiá de Malaca, à irmã mais velha, dentro do agregado familiar; e, em Timor, à manceba indígena do europeu. Ao que parece, este termo foi difundido pelos portugueses, tendo sido registado na Zambézia o nome nhanha para as mulheres nativas, casadas com brancos111. Alguns autores vêem, nestas designações, um longínquo étimo português: senhora.

Dos papéis do espólio de João Feliciano Marques Pereira, conservados na Biblioteca da Sociedade de Geografia, e ainda por catalogar, consta uma lista de hipocoristicos usados em Macau no século passado. Juntando a estes aqueles que recolhemos em Macau e/ou são, ali, frequentes nos nossos dias, catalogámos os seguintes:

Agostinho................................................ Chinho

Ana................................................. Anita, Nita

Angelina.................................................. Achai

Antónia....................................... Tona, Tonica, Ica

António......................................... Tone, Tonico,

Toninho, Ico, Toneco

Alberto.................................................... Beto

Cláudio..................................................... Ado

Cláudia..................................................... Ada

Eduardo............................................... Ata, Dado

Eduarda............................................... Ata, Dada

Bartolomeu............................................... Munco

Deolinda.................................................. Linda

Esmeralda................................................. Dada

Ermelinda................................................. Linda

Bárbara........................................... Bita, Barbita

Belarmina.................................................. Nina

Boaventura................................................. Tula

Angélica.................................................... Eca

Edite...................................................... Didi

Emília.................................................... Milly

Ernestina................................................. Tina

Fernando........................................... Nano, Nando

Francisco.......................................... Chico, Quico

Francisca................................................. Chica

Emerenciana.............................................. Chana

João..................................................... Janjan

Josefina................................................... Fina

Filomeno........................................... Meno, Menico

Filomena.......................................... Mena, Menica

Filipe..................................................... Ipi

Evaristo................................................... Ito

Mariana............................................ Nana, Nanina

Natália.................................................... Tátá

Pascoela................................................ Pancha

Vicente......................................... Chente, Chencho

Vicência................................................ Chencha

Teodora.................................................... Dora

Natércia............................................ Nati, Netty

Cláudio..................................................... Ado

Pascoela................................................ Pancha

Adelaide.................................................. Laida

Angélica......................................... Angica, Lica

Ângela.................................................. Alica

Beatriz................................................. Betty

Catarina.......................................... Cate, Catty

Conceição...................................... Conchita, São

Genoveva................................................... Beba

Isabel.............................................. Danda, Isa,

Bela, Zabel

Inácia.......................................... Bibi, Parocha,

Achinha, Anchinha

Inácio.................................................... Acho

Jorge...................................................... Jimi

Humberto.................................................. Beto

José..................................... Jesico, Jejico, Zinho

Letícia............................................ Tícia, Letty

Herculano................................................ Josico

Luís................................................ Ichi, Lulu

Josefa..................................................... Epa

Lourenço................................................ Chencho

Lourença................................................ Chencha

Joaquim.................................................... Quim

Leonel..................................................... Neco

Florêncio............................................... Chencho

Florência............................................... Chencha

Henrique......................................... Riqui, Quiqui

Faustina................................................... Tina

Faustino.................................................. Tino

Ludovico................................................... Lulu

Matilde.................................................... Tide

Malvina.................................................... Nita

Manuel..................................... Manico, Mané, Néné

Gabriela.................................................. Gaby

Maria...................................... Ia, Mimi, Mari, Mary

Olinda................................................... Linda

Olívia.................................................... Olly

Clara...................................................... Caca

Carlos.................................................... Litos

António.................................................... Toco

Evaristo.................................................... Ito

Robertina.................................................. Tina

Frederico.................................................. Dubi

Comparando os hipocorísticos actuais com os antigos e com os que são frequentes em Goa e em Cabo Verde, verifica-se que a terminação em Goa é em u — Forçu (Francisco), Salu (Salvador)112 — enquanto que em Cabo Verde se aproximam muito mais dos que são usados em Macau, embora, alguns, não tenham absoluta correspondência. É o caso de, por exemplo, Genoveva, Beba, Beto (Alberto e Roberto), Bina (Etelvina), Chencho (Inocêncio), Tino (Faustino), Fina (Josefina), Ia (Maria), Nico (Manuel), Dado (Eduardo), etc..113

Não é nossa intenção fazer, aqui, um estudo comparativo dos hipocorísticos nos vários crioulos portugueses. Apenas se pretende demonstrar que os nominhos de Macau não devem ter sido criados pelas amás chinesas, como alguns autores supõem, apoiados na sua forma dissilábica; outrossim, devem ter uma origem mais antiga.

A rematar este assunto, transcrevemos uma série de quadras cujo primeiro verso corresponde a uma composicão cantada, que consta dos papéis de João Feliciano Marques Pereira como sendo de Macau. Este conjunto de quadras foi-lhe enviado a 20 de Outubro

DISPARATES

Remetida por Emílio Honorato de Aquino, de Hong Kong, em carta de 20/10/900.

Passarinho verdi (verde)

riba de (pousado sobre) telhado

capí, capí, (batendo as) aza

chomá (chama) por nhum Ado (Eduardo)

Passarinho verdi

riba de porta capí,

capí, aza

choma nhi Carlota

Passarinho verdi

riba de janela

capí, capí, aza

choma nhi Miquela

Passarinho verdi

riba de escada

capí, capí, aza

choma nhi Ada (Esmeralda)

Passarinho verdi

riba de tanaz (tenaz)

capí, capí, aza

choma nhum Braz

Passarinho verdi

riba de cosinha

capí, capí,

aza choma nhi Anninha

Passarinho verdi

riba de tacho (frigideira)

capí, capí, aza

choma nhum Acho (Ignácio)

Passarinho verdi

riba de painel (quadro)

capí, capí,

aza choma nhi Zabel

Passarinho verdi

riba de fugam

capí, capí, aza

choma nhum Jamjam (João).

Passarinho verdi

riba de sino

capí, capí, aza

choma nhum Tino (Faustino).

Passarinho verdi

riba de almario

capí, capí, aza

choma nhum Januario.

Passarinho verdi

riba de batente

capí, capí, aza

choma nhum Chente (Vicente).

Passarinho verdi

riba de maca capí,

capí, aza

choma nhi Caca (Clara)

Passarinho verdi

riba de coco

capí capí aza

choma nhum Toco (António)

Passarinho verdi

riba de buaiam-bico (bule)

capí capí aza

choma nhum Jejico (José)

Passarinho verdi

riba de bassora (vassoura)

capí capí aza

choma nhi Dora (Theadora)

Passarinho verdi

riba de bassora-pena (espanador)

capí capí aza

choma nhi Mena (Philomena)

Passarinho verdi

riba de palito

capí capí aza

choma nhum Ito (Evaristo)

Passarinho verdi

riba de fula (fior)

capí, capí, aza

choma nhum Tula (Boaventura)

Passarinho verdi

riba de caneca (caneco)

capí, capí, aza

choma nhi Eca (Angélica)

Passarinho verdi

riba de lenço

capí, capí, aza

choma nhum Encho (Lourenço)

Passarinho verdi

riba de bacia capí,

capí, aza

choma nhi Ia (Maria)

Passarinho verdi

riba de hospital

capí, capí, aza

choma nhum Vital

Passarinho verdi

riba de campinha (campainha)

capí, capí, aza

choma chacha-dinha (avó madrinha)

Passarinho verdi

riba de chaminé

capí, capí, aza

choma chacha-néné (parteira)

Passarinho verdi

riba de gradi (cerca)

capí, capí, aza

choma sium padri (sacerdote)

de 1900 por Emílio Honorato de Aquino, português de Macau radicado em Hong Kong, onde o crioulo viveu e se manteve mais puro, durante mais tempo.

O passarinho verde ou pastorinho verde (dos actuais cristãos de Malaca) parece ser uma deturpação de papagaio verde, forma que aparece na seguinte quadra de Damão:

papagaio verde

sentá sobre lêtêr

batê, batê azas, surumbá

Chamá rapaz solter [... ]

(Mons. Sebastião R. Delgado — <Ta-Ssy-Yang-Kuo, Lisboa, 1903, p. 26).

A CULINÁRIA

Um dos aspectos mais característicos da cultura macaense é, sem dúvida, a culinária. A tradição local prima por receber bem e, vestígio da tradição antiga portuguesa e dos padrões orientais de lauta mesa, um chá gordo é o produto híbrido receituário muito rico114.

Na preparação de um chá gordo, merenda ajantarada, correspondente, de certo modo, ao nosso copo d'água, esmeravam-se as senhoras macaenses, pois era ocasião de mostrarem os seus dotes artísticos e, também, de boas cozinheiras e doceiras, prendas que não podiam faltar a uma menina casadoira e, depois, a uma boa dona de casa. No chá gordo podiam apresentar-se vinte ou trinta especialidades culinárias (doces e salgados) dantes primorosamente enfeitadas com papéis de seda, recortados, alguns muito decorativos, conforme a maior ou menor criatividade de quem os executava.

Muitas receitas das especialidades da culinária macaense variam de família para família, no que respeita ao pormenor, constituindo em certos casos verdadeiros segredos ciosamente guardados de geração em geração. Das receitas que pudemos consultar constam especialidades das mais diversas inspirações e, curiosamente, menos de inspiração chinesa do que portuguesa antiga e indo-malaia.

Estas especialidades, considerando, apenas, as mais características, podem analisar-se sob diferentes aspectos: relacionadas com certas festividades e relacionadas com pratos característicos de diferentes etnias.

Analisemos, em primeiro lugar, as especialidades próprias do período do Natal macaense. Nesta quadra nunca podem faltar o aluá, coscorões e fartes, respectivamente considerados o colchão, a manta e a almofada do Menino Jesus, além da empada de peixe, cuja eleição talvez se relacione com a antiga prática de abstinência, à semelhança do que se faz em muitas aldeias de Portugal e que também. fazem os chineses por ocasião do seu Ano Novo.

O aluá é um doce à base de amêndoas que, em Macau, se supõe ser de origem indiana. No entanto, o aluá, é uma especialidade do mundo árabe que, há muito, entrou na Península Ibérica, dando em Portugal a alféola de outros tempos a que vários documentos antigos se referem. A receita tradicional de Macau, pelo menos usada em meados do século passado, é a seguinte: «Três quilos de farinha de arroz pulú, que se lava e se deixa assentar até ao dia seguinte, deitando-se fora a água que está por cima. Tomem-se cinco cocos, pise-se o seu miolo, que se escalda com suficiente água a ferver. Guarda-se esta infusão e o bagaço à parte. Toma—se:

AÇÚCAR..................................................... l quilo

AMÊNDOAS DOCES.............................................. q. b.

NOZE S (SE QUISER)............................................ q. b.

BANHA...................................................... l quilo

Mistura-se tudo, menos a banha, com a água de infusão de coco, e deita-se numa bacia de arame (latão) que vai ao lume. Vai-se cozendo a pouco e pouco e mexendo com uma colher de pau, acrescentando-se, a pouco e pouco, a banha. Quando a banha não se distinguir mais da massa, está cozido e vasa-se, logo, para uma mesa de pedra, besuntada de manteiga de vaca e, com o rolo também besuntado de manteiga, dá-se-lhe uma espessura igual, cortando-se quando estiver fria, em quadrados ou em feitios que se desejarem. Neste caso deve-se empregar um emporte pièce apropriado, com os feitios que se quiserem, semelhantes aos empregados nas farmácias para recortar pastilhas. Depois de pronto guarda-se. Pode guardar-se durante muito tempo, sem se estragar, mas o melhor é comê-lo fresco. Em Macau costuma designar-se o melhor aluá pelo qualitativo de Mascate115. »

É possível que o aluá tenha sido importado, em Macau, a partir da Índia, muito embora a sua origem possa ser arábica.

Os coscorões, manta, ou lençol do Menino Jesus, que algumas informadoras consideram, tam-bém, como colchão, são filhoses fritas em óleo de amendoim, fazendo-se rodar a massa numa frigidei-ra, com dois fai tchi apoiados no centro, o que lhes confere um aspecto muito semelhante ao dos coscorões do Alto Alentejo, que se fazem da mesma maneira, mas usando o cabo da colher de pau, em lugar dos fai tchi, para fazer rodar a massa.

Os fartes são bolinhos de farinha, ovos e mel que, em Macau, se substitui por açúcar, juntando-se—lhe coco, semelhantes (embora de receita mais ela-borada), aos que, desde a Idade Média, se usavam já em Portugal, em certas festividades116.

ESPECIALIDADES DO CARNAVAL

Feitos para enganar, segundo dizem os informadores, era, dantes, costume em Macau, na Festa de Quarentoras117, confeccionar bebinca de nabos, barba, e ladu. A bebinca de nabos é um pudim de rábano cozido e arroz glutinoso, que se prepara em banho-maria, muito semelhante ao lou pá kou da culinária chinesa. Barba é um doce feito com açúcar em ponto, difícil e trabalhoso, que imita umas longas barbas brancas. Ladu é, também, um doce feito com farinha de arroz glutinoso, pinhão torrado118 e feijão branco torrado e moído, que se serve, depois de pronto, coberto de farinha de feijão.

O estudo comparativo da culinária de Macau, para determinação de possíveis origens de certos pratos ou vincada originalidade de outros, está por fazer. Há, no entanto, alguns contributos bastante vá-lidos, redigidos por filhos da terra119, a partir dos quais se podem tirar algumas conclusões. Foi-nos possível, também, consultar, por amável deferência, alguns ca-dernos manuscritos de receitas culinárias, alguns da-tando, pelo menos, do século passado. A partir desses dados, podemos constatar que, em Macau, se prepara-vam receitas conventuais do século XVII, tais como manjar real, manjar branco e outros pratos, tanto salgados como doces, de origem nitidamente portu-guesa. Outros pratos parecem ser receitas indianas e malaias, fortemente condimentadas, contra as prefe-rências clássicas dos chineses. É talvez nesta pre-ponderância do uso das especiarias e dos picantes acentuados que consiste a mais forte demarcação da culinária macaense perante a culinária chinesa clás-sica tão requintada.

Dos pratos e doces característicos de Macau, seleccionámos os seguintes, que nos pareceram mais significativos:

SOPAS

Sopa lá-cá sá — É de inspiração chinesa e feita com aletria de farinha de arroz e caldo de ca-marão.

CRUSTÁCEOS E MARISCOS

Balichão caranguejo-bispo, caranguejo com flores de papaia e casquinha. Destes, é o balichão, o balachão que merece especial referência. É um molho feito com camarões pequenos, moídos com sal e chiles, curado ao sol. Conservava-se muito tempo em frascos e usava-se, frequentemente, como tempero. Este molho é, ao que parece, de origem malaia, mas a sua receita, em Macau, variava de família para família, nos seus pormenores. Há muito que os chineses imitaram esta conserva, para fins comerciais. Contudo, o molho particular, preparado pelas antigas senhoras macaenses, era de qualidade muito superior. Dizem as senhoras macaenses que o mais sabroso era aromatizado com folhas de louro, que, por isso mesmo, se chamavam folhas-balichão.

AVES