本文選取16世紀上半葉F.G.科雷亞的《主創世界禰撒曲》(MISSA Orbis)為例,對這部由葡國作者為彌撒常規經譜寫的最早的複調音樂版本、同時也是16世紀上半葉葡萄牙屈指可數的聲樂複調作品中最具影響力的作品進行詳細分析,在多聲部音樂的調式、結構、織體、複調對位與和聲形態、半音化程度、終止式的演變等方面進行考察,並比照同時期西歐主流樂派 (如佛蘭德斯、羅馬、威尼斯等樂派) 聲樂複調作品的相應手法和理論觀念進行探討,從中窺見葡萄牙16世紀初最早的以常規彌撒曲為代表的宗教複調音樂的技術與風格特徵、葡萄牙16世紀初聲樂複調存在和發展的程度,以及同西歐同時期複調音樂發展成果的異同和階段差異。

概 述

歐洲的“文藝復興 (Renaissance),在音樂方面一般是指15世紀後半葉至16世紀末這一時期內,隨着人文主義精神對文化領域產生的日益增大的影響,以再現古希臘和羅馬精神為口號而展開的文化運動。人文主義的影響,使人的個性意識開始得到釋放,於這種個性意識之中追求優美和理性的原則,使得這一時期的建築、繪畫、雕以 F.G. 科雷亞的彌撒曲為例塑、文字詩歌等領域無不滲透着人性的魅力。前述領域又深刻地影響了與之聯繫密切的音樂,使其同樣具有相應的變化和發展。一大批享譽音樂史的作曲家、理論家及其作品與著述,使這一時期的音樂景象熠熠生輝、光彩奪目。”(1)

這一時期是無伴奏多聲部合唱的黃金時代,也是聲樂複調和調式音樂發展的歷史高點,相應的作曲家、作品及其體裁、技法、風格等均引起主流學術界較為全面和深入的探討和研究。然而,作為歐洲一部分的葡萄牙,由於文化、經濟等發展的相對不平衡,其時的作曲家和作品卻甚少被關注。直至“16世紀最後三十多年起,葡萄牙音樂史的主要部分 (才) 在複調聖樂領域中展開”(2)。這種狀況的出現,除了葡國同文藝復興中心地區在音樂浪潮上客觀存在的時間差因素外,部分原因同之後的西(班牙)-葡(萄牙)聯合王國在文化交流上的頻繁、興盛有關。相應而言,對葡萄牙16世紀多聲音樂“綜合的探討和分析的缺乏,導致對追踪主要的風格趨勢或連貫全面地理解葡萄牙多聲音樂語滙的極大困難”(3),尤其是16世紀上半葉(1500-1550),葡萄牙的多聲部音樂,無論在宗教還是世俗領域,作品極為稀少,更成為歐洲早期音樂的一個研究空白點。

現時國內外對16世紀多聲音樂的主流學術研究,基於眾所公認的歷史傳統,其地域基本上限於西歐、北歐及中南歐的部分國家和地區(如法國、德國、意大利、英國等)。在西方學者一些重要的音樂史論著中,對16世紀葡萄牙音樂狀況的描述幾乎是完全空白的,而就葡萄牙該時期教堂風格的多聲部無伴奏合唱 (a cappella) 作品而言,不僅難覽踪跡,更極少有相關的本體研究著述。

就葡萄牙在相關時期作品的研究來看,目前比較重要的研究為 José Abreu 博士於2002年3月在 University of Surrey 發表的博士學位論文〈1580-1660年葡萄牙的宗教複調合唱文獻〉(Sacred Polychoral Repertory in Portugal,ca.1580-1660)。該篇論文對應着16世紀下半葉葡萄牙興起的多聲部複調音樂學派,對16世紀末至17世紀上半葉的葡萄牙宗教多聲部音樂作品有較為詳盡的討論,但其選題對於16世紀上半葉的相關作品情況則未有涉及。在部分葡萄牙音樂史書或西方大型音樂辭書中,對這方面的情況也均祇是以簡略扼要的文字提及。

根據新格魯夫音樂與音樂家辭典的記載,葡萄牙16世紀最初的複調作品的出現,同科英布拉作曲家費爾南.高美士.科雷亞(Fernão Gomes Correia) 有關。(4) 而關於F.G. 科雷亞的生平很少為人所知。“有文獻記載他從1505至1532年期間曾在科英布拉”(5)。作為葡萄牙於該時期的作曲家和歌者,“F.G.科雷亞曾於1515年在Jorgede Almeida 任教士和歌手,在1483-1543年擔任科英布拉主教,有兩首他的作品流傳至今”(6)。其中,“有一首極為美妙的〈主創世界彌撒曲〉(里斯本國立圖書館合唱集之五十七),其中有〈求主垂憐〉、〈三聖頌〉、〈神羔頌〉,這首彌撒曲所根據的是對一些格里高利聖詠的系統的發揮,這是由一個具有無可置疑的葡萄牙國籍的作者為彌撒常規經譜寫的最早的複調音樂版本”(7)。彌撒曲的標題選自格里高利俗歌名。

本文選取16世紀上半葉F.G. 科雷亞的《主創世界禰撒曲》(MISSA Orbis) (8) 為例,對這部“由一個具有無可置疑的葡萄牙國籍的作者為彌撒常規經譜寫的最早的複調音樂版本”、同時也是16世紀上半葉葡萄牙屈指可數的聲樂複調作品中最具影響力的作品進行詳細分析,在多聲部音樂的調式、結構、織體、複調對位與和聲形態、半音化程度、終止式的演變等方面進行考察,並比照同時期西歐主流樂派 (如佛蘭德斯、羅馬、威尼斯等樂派) 聲樂複調作品的相應手法和理論觀念進行探討,試圖從中窺見葡萄牙16世紀初最早的以常規彌撒曲為代表的宗教複調音樂的技術與風格特徵、葡萄牙16世紀初聲樂複調存在和發展的程度,以及其與西歐同時期複調音樂發展成果的異同和階段的差異。

16世紀前後西歐多聲部音樂發展狀況

公元9世紀至16世紀,多聲部音樂經歷了從最初發生 (以奧伽農 (ORGANON) 音樂為標誌)至嚴格複調音樂成形 (以聲樂複調所達到的歷史高峰為標誌) 這樣一個發展過程。在包含了若干不同發展階段的這個歷史時期中,多聲音樂從內容、風格、體裁、結構、和聲、節奏、織體、寫作方法等各方面都在不斷地演進發展,其中,教會調式體系成為貫穿於幾個發展階段的多聲音樂的共同基礎。至16世紀文藝復興盛期,多聲音樂所表現出的和聲觀念與形態,凝聚、結晶為調式和聲體系,與此相對應的調式和聲風格亦同時到達其發展的頂峰狀態,並從中孕育了調性和聲的胚胎。

“多聲音樂發生及發展的成果是中世紀與文藝復興時期 歐洲對音樂藝術的重要貢獻之一。”(9)15世紀後的歐洲,“文藝復興的氣息給中世紀所創造的一切音樂體裁帶來了新的生命,為了豐富和擴大音樂的創作源泉,人們在各方面都進行了大量的探討”(10),可以說, “ 文藝復興時期所標誌的是歐洲社會從專一的宗教傾向向世俗方面的過渡,是從一個絕對信仰和神秘主義的時代向理性信念和科學探索時代的過渡”(11)。

在音樂領域中,藝術家們放棄了中世紀神秘主義的觀念,“努力使其作品既能為上帝所接受,又能為人類所理解,并帶給他們歡樂”(12)。使音樂“具有清晰、簡樸和真誠的美的感染力”(13)。“到16世紀末,多聲音樂創作已形成以意大利為中心的群芳爭妍、高度發展的局面。”(14)

筆者在拙著《歐洲早期和聲的觀念與形態》中,曾就15世紀下半葉文藝復興初期佛蘭德斯樂派作曲家的創作及其風格特徵、16世紀文藝復興盛期逐漸從佛蘭德斯樂派的影響中脫離出來而獨樹一幟的意大利羅馬樂派及同其相應並行的威尼斯樂派、同時期英國、德國等相關地區的創作實踐與相應的風格表現等,進行了較為細緻的分析探討,特別指出,以 J. 奧克岡 (Johannes Ockeghem, 1420-1497)、J. 奧布雷赫特 (Jacob Obrecht, 1452-1505)、H. 伊薩克 (Heinrich Isaac,1450-1517)、 J. d. 普雷 (Josquin des Prez, 1450-1521) 為代表作曲家的佛蘭德斯樂派於15世紀下半葉在多聲部合唱音樂發展上的成就,同之前以法國新藝術 (Ars nova) 時期 (1300年後) 初期對位的理論與實踐相比,已經表現出不少新的特點:

一、以四聲部複調寫作為主,亦有少於或多於四部的形態。由於採用模倣的方法,使得各聲部都具有同等重要的意義。低音部的增加,使音響有更豐滿的效果和堅實的低音區。

二、由於各聲部同時值的進行而形成的和弦式織體逐步增多,而與線條性對位織體形成聲部組合方式上的對比與變化;這種對比表現在聖樂與俗樂方面,也表現在聲樂與器樂方面。

三、由於三、六度在理論上屬於協和音程範疇,得到普遍的重用,因而在縱向結構上形成了更多的完全的三和弦結構,但它們的構成原則還依據於音程之間的協和關係。8/5度的結束和音中,亦逐步開始出現大三度音。

四、模倣手法作為構成樂曲的主要結構原則,得到廣泛應用,并創製出各種模倣的方法。模倣成為複調樂曲達到統一與邏輯的基本手段。

五、逐步出現類似於以後的正格終止、變格終止和半終止的調式和聲終止式,代替以前三部複調音樂中6/3 ﹣ 8/5 度的終止模式。(15)

從16世紀初開始,佛蘭德斯樂派的創作風格由於作曲家們分赴各地演奏、教學、創作而逐漸分流影響到歐洲各地,尤其是意大利,同當地民族風格相會,形成多聲音樂創作中更為豐富、全面的藝術手法,並形成一些新的樂派和不同地區、樂種的創作風格。其中,意大利取代佛蘭德斯而成為當時居領導地位的地區,并形成了一些重要的樂派。

這一時期也是音樂史上文藝復興時期百花盛放、碩果纍纍的階段,由於聲樂複調發展的高潮而被稱為複調音樂的黃金時期。其中包含了天主教聖樂的各個地區和樂派、宗教改革的音樂 (亦包括不同地區)、俗樂複調的各個地區和樂派以及新興、逐漸獨立的器樂。

這一時期音樂風格上多聲部合唱作品創作具有下列特點︰

一、調式化仍然是這一時期音樂的基礎,但在後期,通過對半音的運用,尤其是“導音化”的終止格式逐漸向大、小調式集中。

二、聖樂中,聲部數量從四部到八部,甚至更多。五部複調是最常用的,但已經形成後世四聲部基本框架的雛形。

三、模倣複調與和弦式織體常在同一作品中作為對比的音樂風味而出現。

四、對位手法趨於成熟。聲部之間旋律與節奏的統一性與對比性完美地結合。多聲部既有獨立性,又有相互結合諧調的整體性。

五、包含有5/3度6/3度(以及它們的高八度音)的縱向音高結構成為和聲的基本材料與基礎形態。

六、不協和音的處理更為規範化,形成了以後常見的和弦外音式的不協和音形態。

七、“偽樂變音”的應用以及半音化處理的開始,擴展了自然音調式體系并增加了音樂表現的作用。

八、聖樂與俗樂各有自己的樂種和體裁,并有各自的結構和表現形式。

九、貴族階層在宮廷中設立的小教堂,從一定意義上看,具有宗教與世俗混合的特徵。與此特徵相符,這一時期在這類小教堂中存在的多聲音樂,同樣被刻上聖樂與俗樂之間不同程度彼此影響的印記,表現出了宗教與世俗之間相互滲透、相互影響、相互吸引借鑒的一面。

這一時期,也是本文所探討主題的時間範疇,如前所述,具有代表性的複調音樂學派主要有:

1. 威尼斯樂派:其“作品充盈、滲透着世俗精神。作品的音樂色彩華麗,以多重合唱的形式、豐富的織體、人聲與器樂的混合及濃厚的、常常是主調、和弦式的和聲見長”(16)。

2. 羅馬樂派:“是聖樂複調創作最重要的樂派。帕勒斯特里那為樂派的領頭人物。帕氏作品中表現了對位寫作的最成熟技巧,如以自然音旋律為主的流暢的聲部線條,勻均平衡的音響,精緻安排的織體,典型的“a Cappella”風格 (指教堂室內風格的無伴奏合唱作品) —— 這種風格成為了複調聲樂的代表性形態”(17)。

3. 此外,同時期英國、德國等相關地區作曲家的創作實踐與相應的風格表現,也為16世紀初的複調合唱音樂做出了卓著的貢獻。

16世紀前後葡萄牙多聲部音樂發展狀況

前文提到,西歐多聲部音樂的起源,可追溯到9世紀法國北部的“奧伽農”(18),而“葡萄牙教會同法國教會在整個中世紀期間關係一直十分密切,因此,考慮到這一點,就不能排除有一個可能,那就是在這個時期,葡萄牙可能已經知道并且實行複調音樂,至少零星地這樣做”(19)。

然而,“不容爭議的一點是︰直到14世紀最後三十多年期間,都一直沒有甚麼文獻資料留存至今,描述當時葡萄牙有任何類型的複調音樂,更沒有任何葡萄牙的複調音樂手抄本”(20)。由此我們可以看到,當時葡萄牙多聲部音樂同西歐新藝術時期蓬勃發展的音樂潮流相比,是相當滯後的。這中間,除了社會經濟、文化發展的不平衡因素外,一定程度上也同葡萄牙當地部分教堂的禮儀音樂觀念和風格的不同相關。

借助於15世紀初一份文獻中的記載,我們才可以確切地知道葡囯王室對法國14世紀後的“新藝術”(Ars nova)的音樂可能是熟悉和有所瞭解的:“事實上,費爾南多國王的弟弟若昂一世本人,也在他寫於1415年後不久的《狩獵書》中間接地證實了葡萄牙王室對‘新藝術’的確是熟悉的,他在書中宣稱 (但願他這樣說是為了風趣),他更喜歡狩獵的熱鬧場面、獵手們的呼喊聲以及獵犬的吠聲,甚於14世紀最著名的法國複音音樂家紀堯姆.德.瑪受 (Guillaume de Machaut) 的音樂︰‘我們大可以說,紀堯姆.瑪受從未創作出這樣美麗協和的旋律。’”(21)

紀堯姆.瑪受 (約1300-1377) 是14世紀歐洲最傑出的作曲家,也是法國新藝術音樂風格最偉大的代表,由於當時法國在新藝術領域中所處的領先地位,作為中世紀第一位在生前就編纂了自己的作品集並使之流傳於世的作曲家,瑪受的作用就更顯突出。前文所述《狩獵書》中的風趣比喻,可知悉當時葡囯王室對新藝術音樂風格的瞭解程度。

以後,由於同英國王室聯姻,相信在15世紀上半葉英國的複調音樂也在較大程度上對葡萄牙文化產生了影響;而葡囯王室同法蘭西勃艮第—佛蘭德斯 (Flemish) 的傳統通婚關係,則毫無疑問會對當時歐洲上述主流樂派的音樂風格有自然、漸進的吸收。“作曲家若斯庚.德.普雷 (Josquin des Prez, 1445-1521) 那一代人的精巧的對位法,尤其是緊隨其後的那一代如塞爾通 (Pierre Certon,1572年卒)、龔貝爾 (Nikolaus Gombert, 1505-1560?)、勒.熱恩 (Claudel le Jeune, 1528-1601)或雅納庚 (Clemens Jannequin, 1485?-1550?) 等作者的對位法,似乎當時也傳入了我國,當時葡萄牙的一些手抄本中就有這些作曲家當中某些人的歌曲,可為明證。”(22)

以上有關的資料描述,披露了葡萄牙早期多聲部音樂同當時居於文化中心地位的西歐主流音樂圈之複調音樂的聯繫。當然,這種聯繫的實質,是西歐多聲部音樂對葡萄牙的影響。也可以說,當16世紀西歐無論在宗教還是在世俗領域的多聲部音樂 (主要是指聲樂複調藝術),在文藝復興的高潮中達到黃金高點時,葡萄牙的多聲部音樂也隨聲起舞,逐漸在宗教領域產生一些作品。

16世紀後期及進入17世紀時,葡萄牙的複調音樂方興未艾,有着較為顯耀的表現。這種表現的中心,是當時興盛一時的葡國複調音樂的幾大學派,如埃武拉樂派 (School of Evora) 等。其中,包括了作曲家杜阿特.羅保(Duarte Lobo,1565-1646)、曼努埃爾.卡多素(Manuel Cardoso,1571-1650)、弗朗西斯科.加羅(Francisco Garro,1556-1623) 、彼德羅. 德. 克里斯托 (Pedrode Cristo, 155-1618) 、勞倫斯.雷貝若( João Lourenço Rebelo, 1610-1661) 等著名的葡國複調音樂作曲家,他們所貢獻的作品包括宗教 世俗領域的聲樂和器樂作品。這些樂派在作品的技術和風格上達到的成就,很明顯同稍前16世紀西歐文藝復興盛期作品的成就相關聯。

“16世紀後期,羅馬和威尼斯的多聲合唱作品傳入歐洲許多地區,特別是受天主教及其改革理念影響最強烈的地區,在德國的新教地區也一樣,在其影響下,多聲合唱創作成了聖樂中的重要語彙。” (23)“在整個16世紀,這個國家的主要天主教堂、修院和宮廷裡建立起了重要的葡囯學派和多聲唱詩班或多聲樂隊,使音樂創作和音樂活動的重要性得到提昇,同時也為隨後幾代出現的音樂家作曲家提供了必需的教育。”(24)

學者的研究認為︰“這些情景首先意味着葡萄牙 [⋯⋯] 的音樂是緊隨羅馬模式的——既然羅馬(樂派)以一種重要的地位成為當時世界性天主教教會音樂背境中的領頭羊。”(25)

顯然,“從16世紀最後三十多年起,葡萄牙音樂史的主要部分,就必然要在複調聖樂領域中展開。”(26) 這顯然也同該時期葡囯因王位繼承危機引致與同樣是葡王室後裔的西班牙菲利普二世的“王位的聯合”(27)、從而加速了音樂空間的交流有關。

作品探討

本文將就作於16世紀上半葉的《主創世界彌撒曲》的作曲方式以及相應具體的考察指標如結構、調式 、聲部組合與織體構成 、多聲部縱向結構、低音部形態 、半音方式 、 多聲部的橫向聯繫以及終止式等共八個方面進行分析探討。如前所述,探討將緊密結合同時期或稍前時期的西歐複調音樂作品進行比照,從而對作品在技術和風格上的意義做出結論。

一、關於作品的結構組合

彌撒 (Missa) (28) 是天主教禮儀中最重要、最典型的信徒聚集形式,天主教儀式視歌唱為雙倍的祈禱,因此,人聲的歌唱就成為彌撒儀式中重要的輔助。多聲部合唱出現之前,彌撒通常會運用單旋律的格里高利聖詠 (Gregorian Chant)。自表現力豐富的多聲部音樂出現後,彌撒中的歌唱部分即多以複調合唱形式出現並不斷發展,直至16世紀在無伴奏聲樂複調的黃金時代達到一個歷史高點。

彌撒曲是為教會最莊重儀式中所規定的各個部分所譜寫的音樂。彌撒中的歌唱,按照彌撒的不同特點,分為常規 (Ordinary) 彌撒曲和特定(Proper) 彌撒曲兩大類。同特定彌撒曲須根據特定的天主教禮儀主題變換內容而且篇幅和組合較為大型的狀況相比,常規彌撒曲則以慣例性的共通特徵,以較小規模的組合存在。在多聲部合唱發展史上,常規彌撒已成為作曲家們在宗教禮儀音樂 (Liturgical Music) 領域中最為經典和突出的表現方式。

常規彌撒的基本組合為:垂憐經 (Kyrie)、榮耀經 (Gloria)、信經 (Credo)、歡呼曲 [Santus, 習慣上常有一首“讚美曲”(Benedictus) 緊隨之後] 和羔羊經 (Agnus Dei)。在聲部組合中,較多採用一個既定主題作為其中一個基本聲部 (即“定旋律 ”Cantus Firmus) 來寫作。作為最保守、最嚴謹的做法,作曲家通常會使用格里高利聖詠作為定旋律,有時也會引用當時民間流行的曲調作為定旋律,如勃艮地作曲家杜費(Guillaume Dufay,約1400-1474)“是率先在彌撒曲中採用世俗音調作為定旋律的作曲家之一”。(29)

在 F .G. 科雷亞的《主創世界彌撒曲》中,同慣例的常規彌撒曲相比,在結構組合上很明顯缺少了“榮耀經”、“信經”兩段,在歡呼曲中,也未見通常緊隨其後的“讚美曲”。(30) 有觀點認為這“暗示了這部複調彌撒曲最初是計劃在天主教聖灰節週三禮儀 (Ash Wednesday) 或聖週 (Holyweek) 中其它的平日 (non-solemn days) 中演唱。(31)而“羔羊經”之中,以 miserere (nobis) (32) 的用法取代通常的 dona nobis pacem (33),則表明了這部彌撒曲是為‘濯足週四’(Maundy Thursday)而作”。(Bernard Mariano :《16及17世紀葡萄牙音樂傑作》) (34)

有意思的是,在末尾加添了常規彌撒曲通常不包括在內的“Deo Gratias”(感謝主) 一段,其意為信眾對彌撒儀式結束時的呼應。如此,加多了一個補充式的段落,在音樂整體的組合上,也起到一定的平衡作用。這種樣式雖非完整的常規彌撒曲結構,但作為較為簡化的組合,也為人們所接受。

這首彌撒曲各章的詞意分別為:

1) 垂憐經:上主,求祢垂憐;基督,求祢垂憐;上主,求祢垂憐。 (每句兩次)

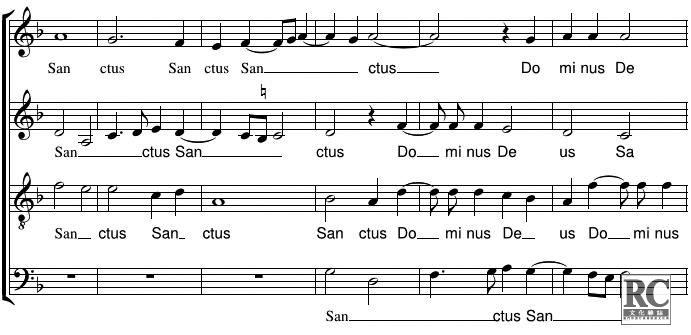

2) 歡呼曲:聖,聖,聖,上主,萬有的天主,祢的光榮充滿天地。歡呼之聲,響徹雲霄。

3) 羔羊經: 除免世罪的天主羔羊,求祢垂憐我們;除免世罪的天主羔羊,求祢垂憐我們。

4) 感謝天主:感謝天主

曲中以正統、保守的教會方式,採用格里高利聖詠作為定旋律:

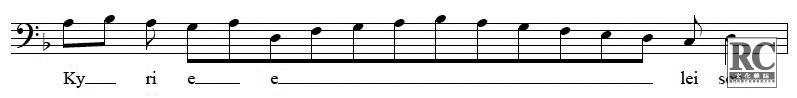

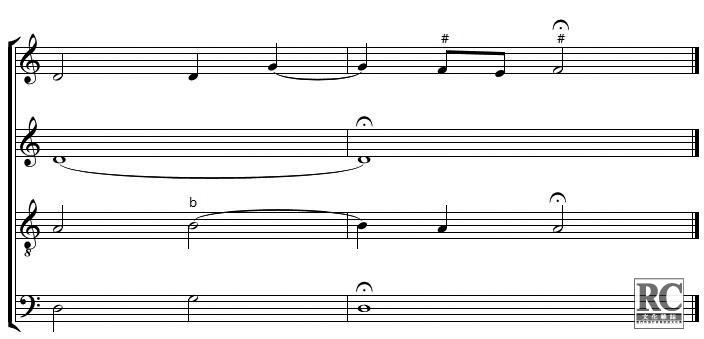

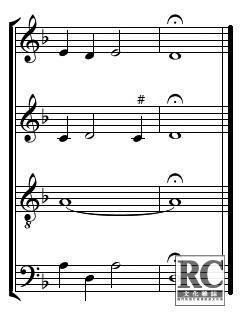

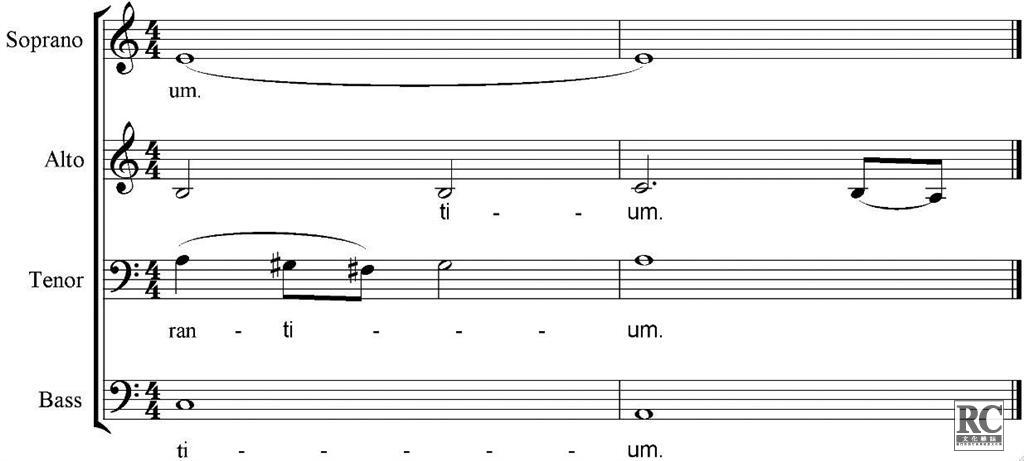

第一組︰譜例1 (原聖詠)

譜例2 (“垂憐經”首段的高音部旋律-定旋律)

譜例3 (“垂憐經”末段的高音部旋律-定旋律)

聖詠除了如例2、例3中用作定旋律聲部外,也在第一章“垂憐經”中共三個段落的首段和末段之前以單聲部的方式吟唱,並在最後的“感謝天主”段落前再次領誦,不僅顯現了第一樂章的前後呼應意味,也呈示出整首彌撒曲的首尾再現結構。

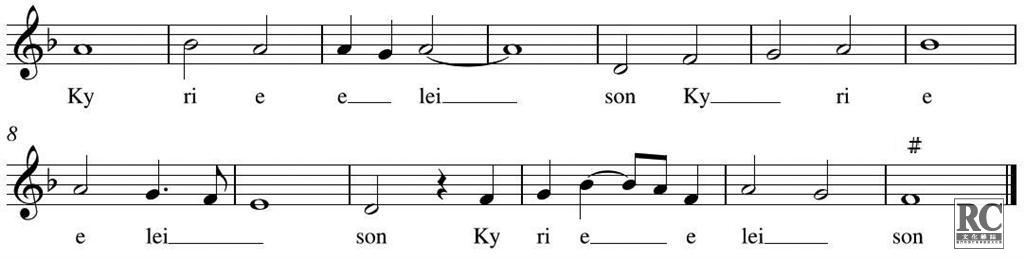

第二組︰譜例4 (原聖詠)

譜例5 (“垂憐經”第9小節-15小節,第三聲部-定旋律)

第三組︰譜例6 (原聖詠片斷) (選自戴定澄.2001, 5)

譜例7 (“歡呼曲”前6小節,第二聲部-定旋律)以“垂憐經”為例,定旋律前後共出現了三次,每次出現時,在和聲關係、節奏、終止方式等方面均有變化,既披露了作者對原作定旋律的重視和處理手法的靈活,也顯示出同 “垂憐經”三段式結構 (Kyrie eleison ; Christe eleison; Kyrie eleison) 的相匹配。有意思的是,與早期多聲部彌撒曲通常在第三聲部安排定旋律的狀況不同,這首彌撒曲的定旋律聲部較多採用了最高聲部安排 (包括第一樂章垂憐經三個段落中三次出現在高音部,以及末段的全部高音部);在“歡呼曲”的開始部分,則在單聲部聖詠領誦之後,將其作為定旋律安排在合唱的第二聲部(見第三組例);而在第一樂章的第九小節(即“垂憐經”的第二部分Christe eleison) 開始,則按舊式傳統在第三聲部 (Tenor) 加入前例第二組的聖詠定旋律,在同一個部位,同上方延續着的第一組聖詠定旋律並列對位而行,頗顯樂趣。

彌撒的組合與主題結構,從一定意義上說明了該曲簡易、凝練的風格 —— 也是與當時西歐

[譜例1] (原聖詠)

[譜例2] (“垂憐經”首段的高音部旋律-定旋律)

[譜例3] (“垂憐經”末段的高音部旋律-定旋律)

[譜例4] (原聖詠)

[譜例5] (“垂憐經”第9小節-15小節,第三聲部-定旋律)

[譜例6] (原聖詠片斷) (選自戴定澄. 2001, 5)

[譜例7] (“歡呼曲”前6小節,第二聲部-定旋律)

文藝復興時期大作曲家作品的豐富表現有所不同之處,同作者以一位天主教神父和歌手的視角寫作相 關。

二、關於作品中的調式安排

16世紀上半葉,西歐的教會調式 (Church Models) 理論與實踐,在原來中世紀四類八种,即多里安 (Dorian)、弗里幾安 (Phrygian)、利底安 (Lidian) 及密克索利底安 (Mixlidian) 的正格調式(Authentic Modes) 和變格調式 (Plagal Modes)的實踐基礎上,在理論上有了新的突破:理論家格拉萊恩 (Henricus Glareanus, 1488-1563) 通過對當時大量作品的分析,重新論證、介紹了各類調式形式,提出除了前述調式,還應包括愛奧利亞 (Aeolian) 和伊奧尼亞 (Ionian) 的正格和變格調式。同時,調式的移位概念,引起關注 (由於調式的移調現象,格拉萊恩甚至認為部分調式都在向着伊奧尼亞和愛奧利亞即今天的大小調式靠攏),這使得一定的調式在不同音高位置上出現的實踐,在理論上得到了證實。當時的理論家們還注意到多聲部作品的各個聲部之間存在着不同調式組合的可能性。

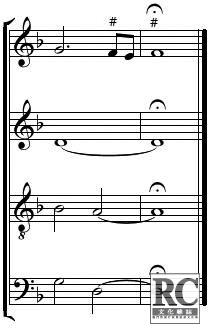

F. G. 科雷亞的《主創世界禰撒曲》中的“垂憐經”和“信經”,採用了文藝復興時期作曲家多用的多里安 (Dorian) 調式加一個降號的處理方式。這種方式最初是為了避開較為重用的F音上方的增四度三全音而使用的。由於這類方式的廣泛運用,真正引起了理論家的關注和探討,也正是上文所提及格拉萊恩增補兩個調式以及類似於愛奧利亞調式移位 (類似於今天的D小調) 的例證。因此,按照16世紀西歐新的理論,“垂憐經”和“信經”的調狀況應詮釋為D音上的愛奧利亞調式︰[譜例8]、[譜例9]。

[譜例8]

[譜例9]

而後二段 (“羔羊經”和“感謝主”) 則去除了一個降號,還原為較為典型的多里安調式:[譜例10]、[譜例11]。

[譜例10]

[譜例11]

就各聲部的調關係而言,“羔羊經”和“感謝主”中除了第三聲部 (Tener) 外,基本上屬於單一調式。第三聲部具有較為明顯的弗里幾安調式特徵,尤其當作曲家多次使用典型的弗里幾安調式下行四音列以及運用弗里幾安二度之後:[譜例12]、[譜例13]。

[譜例12]

[譜例13]

就調式安排而言,愛奧利亞調式因素、調式移位因素以及多聲部不同調式並存因素的存在,說明作品同當時西歐主流彌撒曲的潮流是相符的,作品中調式的表現方式顯示了作者力圖理智地保存教會音樂相對單純和簡樸精神的一面。

三、關於作品中的聲部組合與織体構成

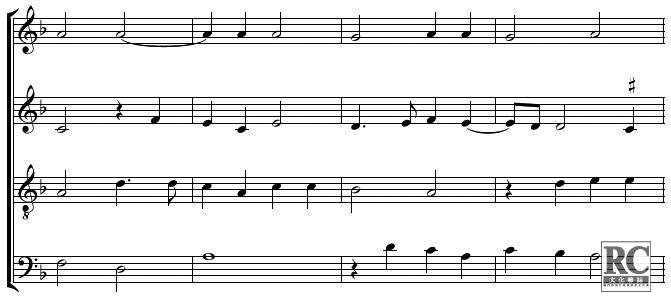

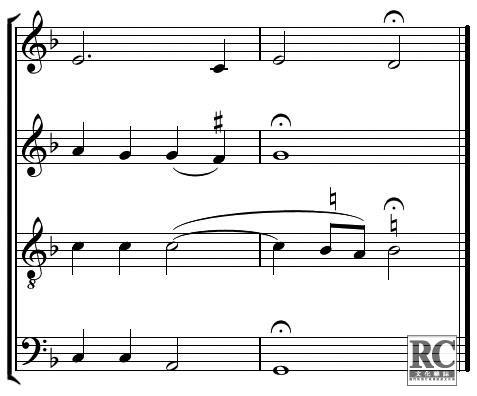

如前所述,16世紀的西歐聖樂中,聲部數量大多為四部到八部的組合,也有更多的聲部組合形式。雖然五聲部的複調組合是最常用的,但實際上,從佛蘭德斯樂派開始,已經大致形成以四個聲部作為多聲部組合的基本框架,即無論四聲部還是四聲部以上的組合,在聲部層次 (如音域)和聲部的作用(如高、次高、中、低聲部的各自功用,不同於早期對位方式將多聲部中各個聲部視為相等的觀念)、縱向音程結構 (如類似於後來的四部和聲式的和絃結構)等方面,其內在框架的本質是四個聲部的功能。“四聲部的形成,符合‘自然的’人聲聲部音域, 以及由此組成的完全的歌詠合唱 (35);因此,當時不少多於四聲部的作品創作,作曲家通常亦視其為一種對四聲部的強化、加花、補充,其四聲部的基本內涵則已基本確立。[譜例14] (36)、[譜例15] (37)

[譜例14]

[譜例15]

上兩例分別選自15世紀下半葉文藝復興初期佛蘭德斯樂派作曲家 J. 奧克岡的彌撒曲《武裝的人》(L’Homme Arme) 中的“垂憐經”和“光榮經”。從例中可以看到,無論是六聲部還是五聲部,其本質內涵均同四聲部的意義相似:前例的B. I 是 T 的加強聲部,S. I 同 S. II 屬同一聲部;後例雖標記為六個聲部,但顯然是四個聲部的基礎構架。兩例中,各聲部各就其位,分別擔當自己聲部的責任 (主題的、對位的、 和聲的、低音基礎的),雖然前例的B1聲部曾短暫地低於B2聲部 (這種情況通常發生在更早期的作品中),一方面可以認為是早期作品手法的遺跡,另一方面可以看到,這個聲部其實是T聲部的加強而已。作品中多於四個聲部的旋律綫條,均不同程度上成為基礎四聲部的輔助。因此,奧克岡的彌撒曲《武裝的人》的聲部組合,亦如其在樂譜上特別指出的、是“以四聲部為基礎的彌撒”。(38)

上述聲部狀況,一定程度上表現出西歐16世紀多聲部作品基礎性的聲部組合形態。

《主創世界禰撒曲》的全曲,自始至終均由四聲部組成。觀察其聲部的性質,同15世紀下半葉開始形成的以四聲部為基礎的作品寫作方向基本是一致的。[譜例16 (見例8)]

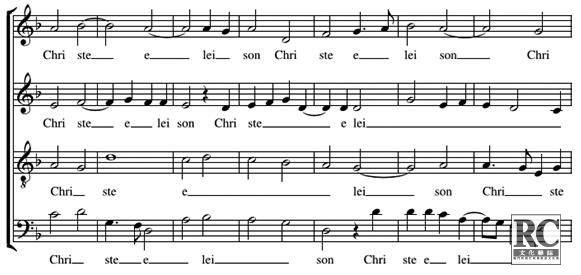

就織体構成而言,在16世紀西歐的多聲部合唱作品中,由於作曲手法的發展,並應和各複調樂派和基督新教的興起,出現了較為豐富的織体狀態方式,作品中可以一種織体狀態為主,也可同時或前後安排不同的織体狀態。其中,主要包括了較為典型的複調對位 (含模倣) 織体、類似於主調的和弦式織体、複合唱織体等,在《主創世界禰撒曲》中,或多或少地,包含了上述織体形式:

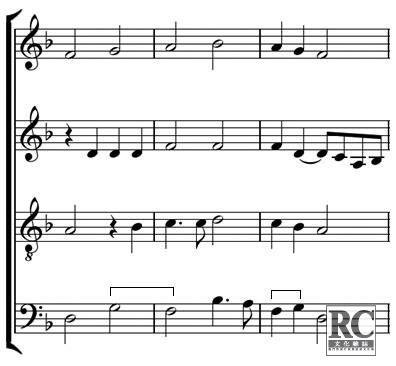

1. 和弦式的織体.

[譜例17]、[譜例18]

上兩例呈現出和弦式的織体,上下聲部基本

[譜例17]

[譜例18]

上以“點對點”的對位方式結合,相對減弱了橫向聲部綫條的獨立性,而加強了歌唱聲部歌詞在表達上的一致性。曲中較多的出現這類織体狀態,使得歌詞的表現力更為集中、凝練。

2. 對比複調的織体

[譜例19]、[譜例20]、[譜例21]

[譜例19]

[譜例20]

[譜例21]

此三例更多地呈現出對比複調的織体特點,各聲部在旋律上相互獨立、節奏上相互對比、又符合對位音程法則的流動,較為明顯地披露了複調織体的真諦。但在作品中,相對少見這類形式,而且聲部之間的複調對比度大多並不強烈,沒有過分花飾的綫條對比,這方面也反映了作者簡約的創作特點。

3. 模倣複調的織体

[譜例22]、[譜例23]

[譜例22]

[譜例23]

由前例可以看到,在第二聲部先出現一個下行四音列,之後逐步在第三聲部、第一聲部以及第四聲部,以變化(移位、擴大等)的下行四音列作模倣。從第四小節開始,第三聲部出現了一個倒影式的上行四音列,緊接着在第一聲部、第二聲部在下方五度音上出現一個模倣。作為模倣複調織体而言,此例無論是主題的特徵,還是模倣的具體手法,都顯得較為簡易。尤其是由於主題的音列化以及上下聲部一定程度上的“點對點”的性質,模倣的效果是被降低了的。

後例則在低音部先出現一個主題動機,隨之在高音部作同音級的擴大模倣,緊接着又在第三聲部以五度關係對動機作出模倣。

這個模倣的效果相對比較明確和構思巧妙,在曲中並不多見。

4. 分組合唱的織體

[譜例24]

這類織體登峰造極的例子,是16世紀威尼斯樂派加布里埃利叔侄 (Andrea Gabriel, 1520-1586;Giovanni Gabrieli, 1553-1612) 的複合唱 (Double Choir) 織體作品,其特徵是雙合唱團的分組複調織體。在15世紀後佛蘭德斯作曲家的作品中,已經出現類似的手法的雛型。

該例並非為真正意義上的複合唱,但作為具象徵意義的片斷,上方兩個聲部同下方兩個聲部形成一個對比複調的關係,而每一組兩個聲部又以和音式織體構成,形成兩組合唱的形態,這也顯示了16世紀初葡萄牙複調作品中已經有這一類織體片段簡易的表達方式。

[譜例24]

5. 混合型織體

[譜例25]、[譜例26]

[譜例25]

[譜例26]

顧名思義,混合型織體是在多聲部複調作品中,綜合同時運用多種織體因素的表現手法。從某種意義上說,前述分組合唱織體由於包含了和弦式與對比複調兩種型態,亦可看作是混合型織體的一種。

前例上方二聲部為帶有一定對比因素、但基本呈 “點對點”和音式的織體, 下方二聲部則為一個節奏變化的模倣織體。

後例在和弦式 (點對點) 的織體基本框架中,第二聲部出現了一個相對流動的線條,之後並由低音部作延續,同其它聲部構成對比複調的關係,這種織體手法在作品中較為多見。

就織體構成而言,作品在橫向複調思維的基礎上,根據音樂陳述的需要,綜合運用了多種形式,一定程度上體現了當時西歐文藝復興中心地區早期作品的狀況。相對而言,作者顯然更注重織體的簡煉形式對歌詞表達的作用,橫向線條的流動、對位、對比以及片斷、小規模的模倣,均由於總體聲部節奏上的相對齊整和規則,未能突破和弦式總體結構的基本框架。對此,一方面可認為是作品尚缺乏西歐16世紀作品中複調藝術手法的精緻、豐富和複雜性;另一方面則可理解為作者關注一種清晰、明確、簡要地表達詞意和宗教氛圍的意圖 —— 重禮儀的嚴肅性表述而適當降低音樂表層技術呈現的華麗性。

四、關於多聲部的縱向音程結構

由9世紀 “奧伽農”中所承認的四、五、八度縱向諧和音程結構開始,多聲部音樂經歷了長時間的理論和實踐的演化,至16世紀,多聲部作品中的縱向音程結構已形以三、六度音程為主的形態。由於當時已形成以四個聲部作為基礎的多部方式,在三、六度為主的縱向音程結構中,很自然地再構成八度、五度和四度音程。其中,四度音程被認為具有雙重性︰當其居於上方聲部時被認為是協和的,而當其處於下方聲部時(類似於調性和聲中的四六和弦),則被認為是不協和的。上述的觀念,形成了最初的類似於調性音樂中“三和弦”的多種結構,也導致了一定意義上的和弦式基礎低音的形成。雖然當時尚未構成理論意義上建立在大、小調式三和弦及其轉位形式基礎上的調性和聲體系,但三和弦結構已經成為“呼之欲出”的體係了。

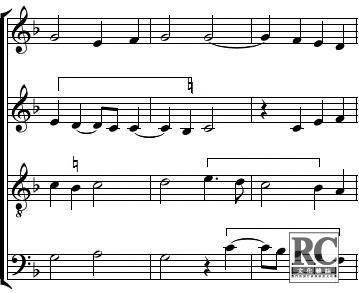

在 《主創世界彌撒曲》中,較大程度上披露了西歐15世紀音樂已形成的縱向音程結構。 [譜例27]

[譜例27]

上例中,如以今天的d小調 ( 類似) 概念來觀察,則可看到其縱向結構已經類似於 I, IV│I, IV6│III6, IV│I, IV│III, VI│的狀態,而且每個“和弦”均有類似於調性四部和聲中三和弦的標準、規範的重複音 (除了作為 “經過性和弦”的 “III6”外,均重複 “三和弦”的根音)。

此外,時時也有類似於 “七和弦”的(經過性七音)結構出現︰[譜例28]

全曲由始至終比較完整地使用了上述結構,這種類似於大小調調性和聲中的 “和弦”結構,實質上是多聲部音樂在音程協合關係的理論與實踐中長期發展、演變的成果,為以調性和聲的和弦理論與實踐做了充分的準備,奠定了牢靠的基礎。

顯然,作曲者對這類手法是熟悉的。

五、關於多聲部的低音形態

這部四聲部彌撒曲中的低音部,既包含著早期純對位聲部的特點,也較大程度上表現出15世紀下半葉西歐多聲部合唱作品中已經顯現出的和聲基礎性低音的功能,以下為作品中以幾種方式呈現的低音部:

1. 作為對比複調聲部之一的低音部

[譜例29]、[譜例30]

這類低音部形態,是以14世紀法國新藝術風格音樂風格為代表的作品中的慣常用法,即將低音部視為對位聲部之一,功能同其它聲部相若。

2. 作為模倣複調聲部之一的低音部︰

[譜例31]

該例低聲部先出現一個主題,由S聲部、A聲部在第二小節作先後的緊接模倣。

[譜例32]

該例的低音部,由第二小節開始,對上方第三聲部第一小節出現的主題作節奏變化的主題模倣。

[譜例33]

第二小節,低聲部對第一小節的第二聲部出現的下行四音列、以及第三聲部在第二小節出現的模倣進行緊隨的移位模倣。這類方式曾在佛蘭德斯作曲家的手中得到廣泛使用。

3. 作為定旋律呈示的低音部

[譜例34]

該例為 “羔羊經”中的片斷,“羔羊經”的聖詠定旋律可參 [例1] 與 [例4],定旋律在“羔羊經”中以一種“時隱時現”的方式出現。

上述三類低音部形態,均可視為新藝術時期及稍後的佛蘭德斯樂派作品手法的遺存。

[譜例28]

[譜例29]

[譜例30]

[譜例31]

[譜例32]

[譜例33]

[譜例34]

4. 作為對位附加音程聲部的低音部

[譜例35]、[譜例36]、[譜例37]

[譜例35]

[譜例36]

[譜例37]

三例的低音部,分別同第三聲部(前二例)或第二聲部(第三例)的旋律如影隨形,以三度音程關係對之附加和加強,而其本身的獨立性則被大大減弱了。

5. 作為和聲基礎性聲部的低音部

[譜例38]

[譜例38]

上例中,低音以二分音符的時值,充當着穩健的類似於下列和弦基礎音的功能︰

d: I-IV│I-IV6│III6-IV│I-IV-│[譜例39]

[譜例39]

上例為“垂憐經”的終止處,低音部作為上方縱向和音結構的基礎,代表了類似於d小調的I6-IV│#3 I- 的和聲變格進行。

[譜例40] 為“羔羊經”的終止,低音聲部成為V-I-V-│I│的明確支撐點。

[譜例40]

和聲基礎性的低音部在作品中對總體調式發揮着一種肯定和鞏固的作用,尤其當處在作品每個段落的開始與結束處時,這種特徵就更為明顯了。這類低音部形態,由15世紀下半葉佛蘭德斯作曲家作品中開始顯現其功用,為16世紀文藝復興盛期意大利多聲作品的聲部寫作奠定了重要的觀念基礎。

六、關於半音化狀態

16世紀上半葉,西歐的多聲部音樂在經過長期的實踐與理論的發展,在自然音調式體系基礎上,由最初包含在對位規則中的 “偽樂”(Musicfalse, Music ficta) 的理論與實踐,產生了當時複調合唱作品最重要成果之一的、豐富又具獨立運用特點的半音化進行。

這類半音化進行,部分地延續了之前“偽樂”的規則。

14世紀對位手法開始形成,“由於聲部進行的音程方面的要求,和聲終止式進一步明確的需要,以及求得更美好的和聲音響的願望,使得變音的應用成為勢所必然的結果,並由此提出了‘偽樂’的應用規則。”(39)“偽樂一詞來源於調式中對自然音階的變化處理. 應用這種半音變化,除了強調避免三全音, 增加聲部運動的半音( 導音) 性和旋律線條的流暢性外,最根本的目的是為了求得音響的美妙動聽。最初稱 ‘Music false’,以後改稱為‘Music ficta’。此詞最早可能出現在13世紀,到14世紀隨着對位理論的出現和逐步發展,‘偽樂’的規則也有了較為詳細的理論表述。‘偽樂’理論是初期對位法則的重要特徵之一。”(40)

就13世紀偽樂使用的規則與要求,理論家們提出:

1. 當小三度以上行二度進行的對位聲部進入五度或其他完全協和音程時,必須變為大三度。

[譜例41]

2. 當小六度上行二度進行的對位聲部進入八度或其它完全協和音程時,必須變為大六度。

[譜例42]

3. 當大三度以下行二度進行的對位聲部進入同度,五度或其它完全協和音程時,必須改變為小三度。[譜例43]

4. 當大六度以下行二度進行的對位聲部進入八度或任何其它完全協和音程時,必須變為小六度。[譜例44] (41)

5. 避免不協和音程:增四度(減五度)而添加變音。當B同F構成和音時,以B音為主時用 #F,以F音為主時則用bB。

6. 三聲部時,終止處進入八度和五度時,上方兩個聲部均要昇高半音而形成“雙導音終止式”。其間包含着大六度反向級進至八度與大三度反向級進至五度的疊置。[譜例45]

7. 聲部進行時,兩個相同音中間的助音須升高或降低半音。[譜例46] (42)

桑桐先生也指出“這一時期的變音應用方法由於不同的要求和規則,因而並未形成統一的類型,而是各具特點。”(43)

[譜例41]

[譜例42]

[譜例43]

[譜例44]

[譜例45]

[譜例46]

“有的理論家曾將當時‘偽樂’的應用歸之為‘為了必需的理由’和‘為了美的理由’。”(44)“貝爾蒙地在《論對位》一書中談到,偽樂就是在看來沒有音節的地方偽裝音節或者加一些音節,偽樂的發明祇是為了潤色某些祇有偽樂才能潤色的音節。”(45)

上述半音的運用手法,是普遍存在於文藝復興時期之前多聲部音樂作品之中的“偽樂”的一些主要規則,當時有關偽樂中變音的規則和理論,在應用中更多地是由受過訓練的歌唱家來詮釋、執行的,不一定都在樂譜上明確標示出來,而是在實際執行中貫徹這類規則。現代出版的早期多聲部作品樂譜中的變音標記,大多為後人根據當時的偽樂規則作整理附加。

作為一種在自然調式體系上附加半音的初期手法,偽樂更多的作用是加強縱向或橫向音程的諧和性,以及兩個縱向結構之間聲部流動上的傾向性,是一種結合自然調式系統上的輔助和補充,尚不具有相對獨立的作用。

16世紀,自然音體系中的半音化進行已較為明確地突破了偽樂的框架,在保留和延續部分偽樂規則的背景下,進一步加強了半音本身的獨立性,提昇了半音在旋律中的表情和色彩意義,大大豐富了半音表現的多樣性,使半音化程度在當時登峰造極,達到一個相對的歷史高點。

在《主創世界彌撒曲》中,半音的存在方式主要包括︰

1. 因終止式的縱向音程之間的關係產生的半音:[譜例47]、[譜例48]

如前所述,當小六度上行二度進行的對位聲部進入八度或其他完全協和音程時,必須變為

[譜例47]

[譜例48]

[譜例49]

[譜例50]

大六度。當大三度以下行二度進行的對位聲部進入同度,五度或其它完全協和音程時,必須改變為小三度。上述兩例中,前例為大三度改為小三度的例子 (C音變為#C音進入D音同度);後例為小六度改為大六度的例子 (E音變為b E音,進入D音八度)

2. 滿足結音 “和弦”的諧和度需要而應用的半音︰[譜例49]、[譜例50]

中世紀音程協和的基本觀念認為五、八度以及在上方聲部的四度和聲音程最為協和,以後逐漸開始接受三、六度音程,但較為排斥小三度音程,尤其是結音“和弦”中,由長期以來的八、五度音程,到以後可以接受大三度音程。中世紀後期雖然在作品內部已開始接受小三度,但並不習慣結音“和弦”中出現小三度,因此必須將之以半音的形式變為大三度音程。顯然,這部作品的觀念是相對嚴謹和保守的。

3. 作為 “輔助音”特點的半音[譜例51]、[譜例52]、[譜例53]、[譜例54]上述半音在該作品中最為多見,很明顯,亦符合前述“偽樂”特徵。

4. 為滿足調式四音列音程關係而產生的半音︰[譜例55]

上例形成的半音狀況,使得四音可以形成某種調式特徵的音列。這種四音列,也是中世紀調式構成的基本要素。就音階的總體風格而言,這部作品較為傾向於自然音體系的構成方式,而相對少用半音。由前述例子的半音情況來看,基本上仍處於 “偽樂”階段的表現特點,作為教會自然調式內部的一種輔助式的補充,尚不具有獨立的功能,符合作品自然音體系風格的特點。

[譜例51]

[譜例52]

[譜例53]

[譜例54].

[譜例55]

一方面,我們可以看到作品相對缺乏半音化的獨立表情和旋律 “繪詞”及必要的半音色彩追求,使得橫向線條相對簡易;另一方面,我們則體察到作品的清純、自然、樸實的表現,以及一種相對虔誠的祈禱風格。

七、縱向和音結構之間的聯系方式

同文藝復興中心地區多聲部音樂的發展成果相符,在 《主創世界彌撒曲》中,縱向和音較為完整地使用了類似於調性和聲中的 “三和弦”和少量 “七和弦”的結構,以及類似三和弦、七和弦的 “轉位” 結構。以四聲部而言,對 “三和弦”的重複音亦已初見規範。顯然,當時尚未有調性和聲及相應和弦結構的理論,但正是這些作品中的實踐,使以後的調性和聲理論呼之欲出,為調性和聲理論奠定了一定的實踐基礎。

同多聲部縱向和音結構的成果相匹配,各個和音結構相互之間,在這首作品中亦已形成具一定的類似於調性音樂中和聲進行規範的聯繫方式,不僅讓我們了解到16世紀初葡萄牙多聲部音樂在這個範疇所達到的程度,也從相當的意義上讓我們認識到之後調性音樂中和聲相互進行各類聯繫方式的源頭及原由。

具體而言, 《主創世界彌撒曲》中縱向和音間的聯繫方式主要包括了下列方式︰

1. 類似於調性和聲正格 (Anthentic) 進行的聯繫︰[譜例56] [譜例57]

上述兩例中,前例是 “垂憐經”之中的一個段落終止處,曲中多處縱向和音結構的聯繫,均運用類似於大小調性和聲中V-I的進行,說明當時的音響觀念已認識到低音上四下五音程關係的、類似於“屬﹣主”的進行是一種將較為肯定的、具有一定 “傾向性”的聯繫方式。

後一例中可以看到,自然調式的“V”級通過類似於和弦七音的經過式下行進入到類似於“I”級“和弦”的三音,之後應用“偽樂”原則 (小六度進入八度時需變化大六度),以類似於調性和聲中 VII6-I 的方式作兩者的聯繫。

兩例的聲部連接上,均有較成熟的處理手法︰前者作為終止的用途,為“完滿”(perfect)的“上四下五”的類似於 “屬﹣主”的低音進行,上方聲部則各行其職,或保持、或“導音”解決至結音、或平穩進行;後者作為作品內部經過性的用途,採取級進性的低音線條,而上方聲部的安排則巧妙妥帖,在不影響對位線條和對位音程規則的前提下,有較為平穩、悅耳的音響,早期在VII-I進行中常出現的平行五度已不復存在。

[譜例56]

[譜例57]

2. 類似於調性和聲 “變格”(Plagal)進行的聯繫︰[譜例58] [譜例59]

該兩例均為類似於大小調性和聲中“IV-I”的進行,同類似於“正格”的較強力度的進行關係相比,這類進行具有力度較弱、相對較為抒情的對比性質,通常可以表達一種委婉、柔性的和聲聯繫。

3. 弗里幾安 (低音) 下行四音列的進行︰[譜例60] [譜例61]

前例在弗里幾安下行四音列的低音基礎上,形成一個類似於英國早期“ 複波東” (46) 式的“平行六和弦”;後例則在不同的聲部分別以平行三度或外聲部反向進行(避免平行五、八度)作安排,一方面顯示了三、六度音程的豐滿和諧觀念已被牢固樹立並為人所重用;另一方面則反映出教會調式在向大、小調式靠攏的時候,唯弗里幾安調式及其音列仍能繼續其較為明顯的教會自然調式特徵而存在。[譜例62]

此例的弗里幾安音列位於高音部,雖然省略了下方低音聲部,但仍可清晰見到類似於調性和聲的 I-III-IV-I 的進行,這也是調性和聲中運用“弗里幾安進行”的源頭之一。

[譜例58]

[譜例59]

[譜例60]

[譜例61]

[譜例62]

4. 低音二度關係的進行︰[譜例63] [譜例64]

[譜例63]

[譜例64]

此二例中,當低音部以二度關係上行時,高音部均採用反向二度進行的方式,使得和聲在對位聲部中的音響均衡、豐滿,而避免產生平行五、八度的效果。這種手法,也在後世被引為經典的聲部處理方式之一。

5. 低音為三度關係的進行︰[譜例65] [譜例66]

[譜例65]

[譜例66]

上兩例中的三度關係低音,類似於調性和聲中的三度根音關係的和聲進行 (前例為類似 IVVI的進行,後例為類似於 I-III 的進行),可以清楚地看到,在聲部進行中,均已採用後世普遍使用的保持二個聲部共同音的手法。是調性和聲中,三、六度根音關係和弦在聲部平穩連接時保持兩個共同音手法之規則的雛形。

6. 對斜及平行八度的進行︰

這類進行,在當時大多主流作曲家的作品中已不復存在,其特徵表現了初期作品手法的遺存。[譜例67]

[譜例67]

該例中,按照樂譜記錄, 第一小節高音部的降B音同第二小節低音部的還原B音造成對斜 (按照當時的“偽樂”規則,通常由C級進下行到A音之間的B音,均應作降低半音處理。如若按此規則,則“對斜”不應存在);第三小節兩個縱向結構之間,高音部同低音部構成音程的延遲平行八度進行。

八、終止方式

從最初出現的多聲部音樂開始,各類和音在作品段落或全曲結束時的終止方式,由於其成為和聲進行及其歷史演化的一個聚焦式的縮影,表現和披露了調式和聲的演化踪跡,既遺存着前階段的和聲經驗,又代表着其時階段的和聲發展成果,並明顯地影響到後世的和聲技法發展,成為多聲部作品演化水準的重要標誌。

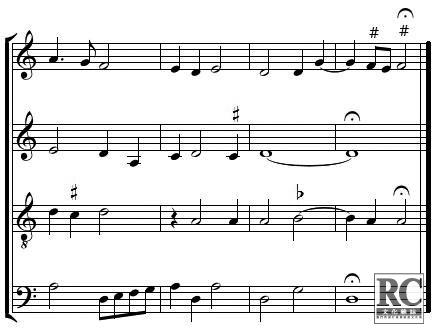

在 《主創世界彌撒曲》中,終止式有如下的表現形式︰

1. 類似正格、變格式的終止

此類形式在本文第七部分已有較為詳細的論述,此略。

在佛蘭德斯作曲群體的作品中,這類終止方式有了較為定型的表現,其特點是低音部類似於四、五度和弦根音的關係,這種“根音”關係也是佛蘭德斯作曲家 (如奧克岡的作品),被視為建立起基礎性低音部概念的一個重要依據,也為日後調性和聲,尤其是大、小調式中主、屬、下屬三大基本功能在理論和實踐上的確定作了重要的預備。

毫無疑問 《主創世界彌撒曲》的寫作,已經吸收了這類終止方式的成果。

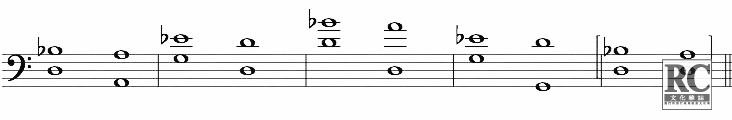

2. 早期作品中 6/3 -8/5 終止式的遺存

6/3 -8/5 的終止,意為終止式中前一縱向和聲音程結構的低音同上方兩個聲部的音程關係分別為三度和六度 (類似於三和弦第一轉位);而終止式結束音位置上的縱向和聲音程結構的低音同上方兩個聲部的音程關係,則分別為五度和八度(類似於省略三音的三和弦可參見 [譜例45])。

這類終止方式,在14世紀新藝術時期的作品中多見。當時,一方面尚未認定三度音程在結音和弦中的地位,同時也尚未建立起對比力度較大的四、五度(根)低音關係的終止,而是以相對平衡,對稱的各類部的旋律線條進行終止的滙結。在終止處的六度音程進入結音八度音程時,如前所述,當六度為小音程,則須應用變音將其改變為大六度音程,由於當時的調式 (如多里安、密克索利底安)結音之前的七音,與結音均為大二度音程關係的自然音,其下方聲部同該七音構成的六度,必然是小六度,故如需符合上述規則,均必須將六度作變音改變,通常的做法為昇高七級音,在縱向上構成大六度,在橫向上的上方聲部構成類似於調性音樂中 “導音-主音”的進行 ——事實上,這種做法成為了日後教會調式向大,小調式靠攏、歸納的最重要的“誘發”因素。

14世紀,三聲部的作品普遍興起,在二聲部構成的六度進入八度的規則基礎上,加入多一個聲部時,慣例是 6/3 -8/5。

[譜例68] (利底安終止:紀堯姆‧德‧瑪受(Guillaume de Machaut):AGNUS DEI (戴定澄2008, 7最後2小節) (47)

[譜例69] (多里安雙導音終止:鄧斯泰布爾 (John Dunstable, 1385-1453) SANCTA MARIA (48)

[譜例70] (多里安調式蘭迪尼終止:班叔瓦(Gilles Binchois, 1400-1460) DE PLUS EN PLUS SE RENOUVELLE (49)

[譜例68]

[譜例69]

[譜例70]

上述三例均為6/3音程進入8/5音程的終止方式,不同之處在於︰第一例為利底安調式終止(第三聲部的E音,其實是高音部的重複),其六度本身即為大六度音程,縱向和聲音程關係亦為協和關係(外聲部大六度,上方純四度, 下方大三度,按照對位規則,處於上方聲部的四度音程為協和音程而被承認),故利底安調式終止是當時最“自然音體系”的終止方式。

第二例為多里安調式的 6/3-8/5 的終止方式,當外聲部小六度變化為大六度時,原為自然音的內聲部即同高音部構成三全音狀態,在較為保守的14世紀初,不被認可,因此,會根據前述“僞樂”原則,同時將內聲部相應昇高。如此,和聲縱向音程結構形成同利底安終止式相同的純四度協和音程關係,同時可以看到上方兩個聲部均對結音和弦的相應聲部構成半音傾向聯繫,按照後世的“導音-主音”的觀念來看,似乎可稱之為 “雙導音”式終止。同前述利底安調式終止比較,很明顯,“雙導音終止”的本質同“利底安”終止無異。

第三例為密克索利底安調式的 6/3 - 8/5 的終止,同前二例相比,高音部在“導音”之後,並未即刻“傾向性”地“解決”到主音,而是曲折先下行級進,再進入主音,具有一種裝飾性的特點,效果委婉。這種方式也被稱之為 “蘭迪尼終止”。不難看出,“蘭迪尼終止”的構成內核,亦為“雙導音”或“利底安”方式。

在《主創世界彌撒曲》中,由於已採用了15世紀後半葉盛行的四聲部組合,終止式大多已經“進化”到類似於調性和聲的 “正格”、“變格”方式,故在段落終止處已難以尋覓 6/3-8/5 形式,而在作品的過程內部,卻時常尚可發覺這類“古老”終止式的踪跡。故 6/3-8/5 的終止式一般而言已難以存在,但透過一些片斷的分析,仍可見這類方式的遺存︰[譜例71] [譜例72] [譜例73] 首例中,下方三聲部為完整的 6/3-8/5 的進行,是16世紀多聲部作品中將終止方式用於內部的一個例子。同前述 6/3-8/5 的幾種範例相比,其三聲部6/3結構的上方四度,是增四度,這也是佛蘭德斯樂派的常用手法,即在 “雙導音”終止方式的基礎上,隨着音程協和觀念的發展,不再在第二聲部昇高半音,使得類似於 VII6 的縱向結構成型。當這類結構的下方再行加置一個和弦基礎音,則成為日後的 V7 和弦的雛形之一。

[譜例71]

[譜例72]

[譜例73]

此例中,雖然上方高音部旋律音的加入,加強和豐滿了縱向和音結構,但下方三聲部的進行卻實實在在的披露了6/3-8/5形式的遺存。

第二例,是多里安6/3- 8/5方式的變化︰在8/5的結構內部加入低音上方的複合三度音程,使後一縱向結構具有類似三和弦的音響。

第三例, 雖然低音的進行類似於調性音樂V-I的終止,但結音“和弦”仍然保留了8/5的原始狀態,缺乏“三音”(此為作品第一較落的終止,為避免結音“和弦”中大三度變音而造成過度強烈的終止效果,採用了缺乏三音的8/5從向結構),而如果再撤除低音部, 則可看到其本質仍為6/3-8/5(上方三聲部的“轉位”) 形式。如將此例稍作改變︰

例 (第三聲部 A- (G)│(F)-││

則成為16世紀文藝復興晚期被較多使用的類似於“V7”到“I”的進行。顯然,《主創世界彌撒曲》尚未到達這個技術階段。

3. 帶弗里幾亞調式特徵的終止

相對多里安、利底安和密克索利底安調式日漸向小調式和大調式方向靠攏的狀況,弗里幾亞調式由於其固有的難以同後世大、小調式合體的教會調式特徵,一直扮演着傳統和相對保守的教會體系特色。在這首彌撒曲中, 弗里幾亞四音列隨處可見, 成為一種重要的調式信號︰[譜例74] [譜例75]

前例的高音部由下行與上行的弗里幾安四音列組成,第二聲部也可見下行四音列。

後例的第二聲部,因着還原的B音,構成弗里幾安特徵 (全、全、半) 的下行四音列。

無論終止方式如何演變,弗里幾安調式或在某一調式內部使用弗利幾安特徵四音列的進行,總能披露出一種教會古老傳統的緬懷感覺。

[譜例76] [譜例77]

前例在通常放置定旋律的第三聲部形成一支下行弗利幾安四音列的旋律線條,將之置於一個類似於調性和聲的III-IV-I的和聲終止框架中,形成富於特色的教會調式獨有的終止方式。富於色

[譜例74]

[譜例75]

[譜例76]

[譜例77]

彩、外部反向進行的III-IV、內聲部緩緩流動的弗里幾安下行四音列,以及最末和弦為避免小三度音程而變化為大三度的半音,均為這種特色的組成部分,而弗里幾安下行四音列,則成了一個標誌性的印跡而存在。

後例的低音部採用了加以裝飾的弗里幾安下行四音列 (G-F-bE-D),為着配合弗利幾亞小二度特徵音程,下方三個聲部的6/3 -8/5的終止,破例的未有昇高C音,而用降低的E音代替,變縱向小六度為大六度進入結音縱向八度音程。

4. 低音上行二度、類似於“阻礙進行”的終止方式︰[譜例78]

該例的進行,類似於調性和聲的V7-VI的阻礙終止方式。值得玩味的是,在上方高音部中,我們看到了一支A音上建立的弗里幾亞下行四音列,而終止部分又回返到A音“和弦”。這種方式,使譜例片斷具有較為豐富的調式色彩的對比︰作品的基本調式為建立在D音上的愛奧利亞調式,但此片斷卻顯示了A音上的弗里幾安下行四音列,由第二聲部的還原B音以及高音部下行第三音等合體,成為一個由經過性七音引入的類似於C大調的V7和弦、並進入到類似於C大調的VI級和弦,進而成為類似於調性和聲的阻礙進行。這裡,基本調式(D愛奧利亞)、弗里幾安調式色彩(A)以及C伊奧尼亞(V7)色彩,加上V7轉向進入到VI級(D調式的V級音,A調式的結音),無不使此例呈現出相當多變、豐富及交織的調式色彩。

5. 終止式中裝飾性的補充

這首彌撒曲總共七處的段落終止中,有三次運用了此類方式。[譜例79] [譜例80][譜例81]

[譜例78]

[譜例79]

[譜例80]

[譜例81]

上述三例中,作為“和弦”的重要組成音,高音部均承擔了一種裝飾性的方式,使得結音“和弦”為避免小三度而產生的變音更為委婉地進入,也更為突出了大三度進入後的色彩對比。

將這類終止式中出現的裝飾性的補充方式同新藝術時期法、意、英較多作品中出現的蘭迪尼終止及其後的佛蘭德斯作曲家作品中的部分終止式作一比較,不難看出其淵源關係︰

[譜例82] 蘭迪尼 (Francesco Landini, 1325-1397)《過去的事不再回來》(50)

[譜例82]

[譜例83] 普雷 (Josquin des Prez 1450-1521)《窮苦人的避難所》(51)

[譜例84] 阿卡德爾特 (Jacob Arcadelt, 約1505-1567)《美麗的人兒,你在哪裡》(戴定澄2008, 255) (52)

[譜例83]

[譜例84]

首例,“蘭迪尼終止”中高音部的裝飾,在下行二度後直接進入了上方小三度。

次例,是蘭迪尼裝飾性方式的“回歸”:第三聲部由導音 (#G) 下行二度 (#F) 後,再返回上行二度的導音直接指向調式結音 (A)。

末例,是蘭迪尼裝飾性方式的展開,相當於次例的前面部分的直接結束,可看到同前述《主創世界彌撒曲》三例的淵源關係。

然而,《主創世界彌撒曲》中的這類終止方式,在同時期16世紀的羅馬樂派或威尼斯樂派作曲家作品中,並不多見。

結 語

16世紀歐洲的藝術文化,正如學者約‧馬克利斯所指出的,作為歐洲文明演化的一個重要歷史時段,“歷史是連續不斷地運動的,而不是跳躍前進的,文藝復興時期是文化進程中緊接過去的一個階段 ”(53),同時又對後世的文化文明產生着深入、持續的影響。

音樂成為天主教禮儀的組成部分,在禮儀中詠唱,其功效遠勝於祈禱。“教會音樂,主要是指基督宗教音樂,是世界文明史中音樂領域的最重要綫索之一,這些本着伺奉天主,並於其中體驗和領悟天主之造化的奧秘的音樂,無論在時間和空間上都對人類社會的文明和演化產生了巨大的影響。”(54)

毫無疑問,16世紀初葡萄牙的天主教儀式多聲部音樂,雖然起步較晚,數量較少,卻亦應是歐洲文藝復興時期教堂風格無伴奏合唱音樂的一個補充和組成部分,是一個相對離“中心”稍“偏遠”地區的多聲部音樂演化發展的縮影。

José Abreu 在論文“Sacred Polychoral Repertory in Portugal, ca. 1580-1660” 中的研究表明,“16世紀末及17世紀葡萄牙的聖樂實踐中,複調多聲部作品擔當着重要的角色”(55)。他同時指出︰“葡萄牙的多聲部音樂是(當時)整個國際發展潮流中的一個組成部分,然而,祇是近年來始被發見。”(56)

相對而言,16世紀上半葉 F. G.科雷亞的這部包含常規彌撒三個樂章和一個補充樂章的《主創世界彌撒曲》,作為葡萄牙最早的宗教多聲部彌撒而存世,從中可尋覓葡萄牙多聲部音樂於起始階段之作品的樣貌、同歐洲文藝復興中心地區多聲部宗教禮儀作品的對比、及其同16世紀後在葡萄牙聖樂實踐中“擔當重要角色的複調多聲作品”的血脈聯繫、影響。同樣,對這部作品本體的技術分析,將有助於人們對葡萄牙16世紀多聲音樂作為“整個國際潮流中的組成部分”之區域性地位的理解。

通過前述對作品音樂本體 (結構、調式、聲部組合與織體構成、多聲部縱向結構、低音部形態、半音方式,多聲部的橫向聯繫、終止式等)的深入分析,並將之置於時間 (16世紀上半葉的前期及後期成就)、空間(文藝復興同時期以西歐為代表的多聲部教堂合唱曲的理論觀念與作品形態)之中作並置性的比較,不難看出,F. G. 科雷亞的這部《主創世界彌撒曲》,較大程度上吸收了15世紀下半葉佛蘭德斯樂派的作曲技術內涵。作曲家的創作手法熟練,絕非“初哥”式的寫作,相信同葡萄牙“自1323年起就設了音樂主任”(57) 的宗教大學的音樂技法和相應風格傳統的推動不無關係。這部彌撒曲的音樂柔和、流暢,既具有着虔誠的宗教氛圍,也有着不少彌撒曲所不具備的優美、動人感。這同作者在前述技術領域中的嫺熟手法密切相關。然而,由於葡萄牙教會相對嚴謹、保守的禮儀傳統,使得該國教規教士派作曲家在學習和繼承佛蘭德斯作曲家的作曲成就的同時,並不樂意去呼應後者用世俗題材作彌撒曲定旋律的手法,同時,他們也並不屑於過分複雜的複調對位,而更注重多聲部聖歌對經文歌詞的清晰表達。作為一名虔誠的神職人員和教堂歌手的 F.G. 科雷亞,其作品創作的主旨和風格,顯然是與此相關的。因此,相對於15世紀下半葉佛蘭德斯作曲家群體的彌撒曲而言,這部作品的結構相對較為簡煉,手法嫻熟然極為簡省,尤其是嚴格運用格里高利聖詠作定旋律的手法,並以多聲部中清晰的四聲部組合、短小及省略的樂章、自然音體系為主的調式及不斷被強調着的弗里幾安四音列、和弦式 (類似主調式) 為基本框架的織體、以及幾乎是源自14世紀的 “偽樂”方式,都實實在在地披露了這種嚴謹、古樸和簡約。當然,作品在縱向結構,橫向聯繫、低音部形態及終止式等方面,已經明確吸收了佛蘭德斯樂派的最新成果,然而,這些並不影響前述的簡約風格。

當然,從另一方面來看,作品的技術手法以及作者對大型彌撒作品的駕馭程度,同當時以意大利為中心的聖樂複調創作的盛況相比,尚屬一個基礎性、階段性、區域性的表現。

作為葡萄牙16世紀上半葉的首部、也是罕見的複調彌撒曲,這部作品代表着葡萄牙最早的多聲部教堂禮儀無伴奏合唱的水準。既然我們無法導覽到更早的葡萄牙複調彌撒曲,也可將之視作文藝復興時期葡萄牙多聲部教堂合唱的一個具里程碑意義的作品。雖然,當時的作曲家與作品尚未形成宛如16世紀末、17世紀前述葡萄牙複調音樂學派,或類似羅馬樂派、威尼斯樂派等的群體風格、流派,但卻無可置疑地成為葡萄牙之後的複調音樂之路的先行者。

【伍星洪先生對本論文寫作中作出部分資料貢獻,謹此鳴謝!】

【註】

(1) 戴定澄:《歐洲早期和聲的觀念與形態》,上海:上海音樂出版社,2000年,頁149-150。

(2) 魯伊‧ 維依拉 ‧聶里、保羅‧ 費雷拉 ‧德‧ 卡斯特羅:《葡萄牙音樂史》,陳用儀譯,北京:中國文聯出版公司,1997年,頁59。

(3) 原文:The lack of a comprehensive study and analysis of a substantial part of the repertory makes it very difficult totrace main stylistic trends or consistently to understand the Portuguese polychoral idiom as a whole. José Abreu,Sacred Polychoral Repertory in Portugal, ca. 1580-1660,University of Surrey Department of Music School of Performing Arts, 2002, p. 6.

(4) Stauley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Second Edition.) Volume 6, Macmillan Publishers Limited, 2002, p. 498.

(5) 魯伊.維依拉.聶里、保羅.費雷拉.德.卡斯特羅:《葡萄牙音樂史》,陳用儀譯,北京:中國文聯出版公司,1997年,頁35。

(6) Stauley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Second Edition.) Volume 6, Macmillan Publishers Limited, 2002, p. 498

(7) 魯伊.維依拉.聶里、保羅.費雷拉. 德 .卡斯特羅:《葡萄牙音樂史》,陳用儀譯,北京:中國文聯出版公司,1997年,頁36。

(8) 作品樂譜來源:葡萄牙 Contraponto Lusitano 合唱團網上資料。

(9) 戴定澄:《歐洲早期和聲的觀念與形態》,頁1。

(10) 保羅.朗多爾米:《西方音樂史》,朱少坤等譯,北京:人民音樂出版社, 2002年,頁24。

(11) (13) 約瑟夫.馬克利斯︰《西方音樂欣賞》,劉可希譯,北京:人民音樂出版社, 1998年,頁328;頁331。

(12) 康納德.傑.格勞特 (D. J. Grout)、克勞.柏利斯卡 (G.V. Palisa):《西方音樂史》,汪啟璋譯,北京:人民音樂出版社,1996年,頁187。

(14) (15) (16) (17) (18) 戴定澄:《歐洲早期和聲的觀念與形態》,頁151;頁152;頁155;頁155;頁1。

(19) (20) (21) (22) 魯伊.維依拉.聶里、保羅.費雷拉.德 .卡斯特羅:《葡萄牙音樂史》,頁12;頁13;頁14;頁29。

(23) 原文:Polychoral writing became an extremely important idiom of sacred music in the late sixteenth century, as the influence of Roman and Venetian polychoral repertories spread to many parts of Europe, in particular where the influence and the ideals of the Catholic reformation were strongest, and in Protestant areas of Germany.José Abreu, Sacred Polychoral Repertory in Portugal,ca. 1580-1660, p. 1.

(24) 原文:During the whole of the sixteenth century important Portuguese schools and polyphonic chapels were established in the main cathedrals, monasteries and palaces of the country, giving rise to great centres of musical production and activity, as well as providing the necessary education for several generations of musicians and composers. José Abreu, Sacred Polychoral Repertoryin Portugal, ca. 1580-1660, p. 2.

(25) These circumstances firstly suggest that Portuguese ……music would closely follow the Roman models since Rome was the head of the Catholic church with an important position within the international sacred musical context. José Abreu, Sacred Polychoral Repertory in Portugal, ca. 1580-1660, p. 144.

(26) 魯伊.維依拉.聶里、保羅.費雷拉 德.卡斯特羅:《葡萄牙音樂史》,頁59。

(27) J. H. 薩拉依瓦:《葡萄牙簡史》,李均報、王全禮譯,河北:花山文藝出版社,1994年,頁159。

(28) 拉丁:Missa;英:Mass;法、德:Messe;意:Messa.

(29) 戴定澄:《合唱經典-歐洲文藝復興時期合唱曲》,北京:人民音樂出版社,2008年,頁35。

(30) 港澳譯為“額我略讚”,臺灣譯作“戈雷果”或“國瑞”聖詠。

(31) 根據澳門天主教資深音樂人伍星洪提供的意見,認為“non solemn days 應理解為‘平日’。葡萄牙的作曲家似乎有寫Missa ferial平日彌撒曲的習慣。所謂平日,一般是指星期一至六,而聖週則指星期一、二、三和六。平日彌撒中一般可不唸光榮經和信經。故平日彌撒曲會不寫 Glória and Credo. Gomes Correia 的Missa orbis factor 是平日彌撒曲的類別”。摘自2016年3月25日伍星洪給作者的電郵)

(32) 括號內為本文作者加。

(33) 通常在常規彌撒曲的“羔羊經”中的結尾部分,均使用 dona nobis pacem 的歌詞,但這首作品則全部採用miserere nobis 替代)。

(34) 對此,伍星洪提出疑議,認為“濯足禮在聖週的星期四舉行,在儀式中要頌唸光榮經。因此,我認為 Missa orbis factor 不是專為此而寫的”。

(35) Hans Heinrich Eggebrecht:《西方音樂》,劉經樹譯,湖南︰湖南文藝出版社,2005年,頁260。

(36) (37) (38) 戴定澄:《合唱經典 —— 歐洲文藝復興時期合唱曲》,北京:人民音樂出版社,2008年,頁89;頁98;頁87。

(39) (40) (41) 戴定澄:《歐洲早期和聲的觀念與形態》,頁70;頁87;頁88-89。

(42) (43) (44) 桑桐 :《半音化的歷史演進》,上海:上海音樂出版社,2004年,頁6;頁5;頁5。

(45) (46) 戴定澄:《歐洲早期和聲的觀念與形態》,頁90;頁127。

(47) 戴定澄:《合唱經典 —— 歐洲文藝復興時期合唱曲》,頁7最後2小節。

(48) 戴定澄:《合唱經典 —— 歐洲文藝復興時期合唱曲》,頁19最後2小節。

(49) 戴定澄:《合唱經典 —— 歐洲文藝復興時期合唱曲》,頁34最後2小節。

(50) (51) (52) 戴定澄:《合唱經典 —— 歐洲文藝復興時期合唱曲》,頁13;頁175; 頁255。

(53) 約瑟夫.馬克利斯︰《西方音樂欣賞》,劉可希譯,北京:人民音樂出版社,1998年,頁328。

(54) 戴定澄:《20世紀澳門天主教音樂:獨特歷史背景下的作曲者與作品》(中文第二版 英文第一版)澳門:澳門政府文化局,2015年,頁217。

(55) 原文:in Portugal, polychoral writing assumed an important role in the sacred musical practice of the late sixteenth and seventeenth Century. 原文:The cultivation of polychoral music in Portugal is part of an overall international tendency only recently starting to be uncovered. José Abreu, Sacred Polychoral Repertoryin Portugal, ca. 1580-1660, p. 144.

(56) José Abreu, Sacred Polychoral Repertory in Portugal, ca.1580-1660, p. 144.

(57) 魯伊.維依拉.聶里、保羅.費雷拉.德.卡斯特羅:《葡萄牙音樂史》,頁43。

* 戴定澄,教授,作曲技術理論博士(師從桑桐),主要研究領域為歐洲早期多聲音樂及現當代音樂;2003年赴澳門工作後開始關注和研究澳門城市音樂,現為公立澳門理工學院藝術高等學校資深教授,澳門特區政府文化委員;著述十餘部,中、英、日文論文及音樂文章百餘篇,包括《初期多声音樂における双音原理について》(日本,1996)、《歐洲早期和聲的觀念與形態》(2000) 、《音樂教育在澳門》(2005)、《音樂表演在澳門》(2005)、《音樂創作在澳門》(2007)、《澳門音樂簡史》(2008)、《20世紀澳門天主教音樂》(中文版2013 、英文版2015)、(A survey of liturgical composition in Macao in the twentieth century: musical life with São José as its centre. Rouledge Taylor and Francis Group, Long Don and New York,2013);主編《音樂教育展望》(2001)、《澳門高等藝術教育展望》(2009)、《澳門城市音樂紀事》(2012)等。2013年,因對本地音樂文化的學術貢獻,被澳門特區政府授予“文化功績勳章”。 個人網頁:www.daidingcheng.net 。本文係澳門理工學院研究項目《16世紀上半葉葡萄牙與俄羅斯多聲部音樂探究》(項目號:RP/ESA-01/2016)的階段性成果。