列斐伏爾 (Henri Lefebvre) 曾言:“空間從來就不是空洞的:它往往蘊涵着某種意義。”空間是人類生活中的重要維度,它既代表一個物質性的空間場所,同時又是社會文化建構的產物,也是意識形態傳輸的重要載體。(1) 恰如列斐伏爾所指出的那樣:“權力到處都是,它無所不在,充滿整個存在,權力遍佈於空間。”而法國後結構主義學者傅柯 (Michel Foucault) 從《古典時代瘋狂史》(Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique )、《臨床醫學的誕生》(Naissance de la clinique: une archéologie du regard médical),到《規訓與懲罰》(Surveiller et punir: naissance de la prison)、《性史》(Histoire de la sexualité),力圖以邊緣空間作為研究對象,採取譜系學與知識考古學式的實踐,開闢了從他者入手揭示權力運行機制及其後果的全新視域,其空間敍事選擇從邊緣空間開始,因為那裡更能體現空間格局所隱藏的本質 —— 權力關係的分佈。(2) 澳門自古以來作為中國領土,其位於南方一隅的區位特點,使其成為華夏權力系統的邊緣。16世紀中葉葡人入居後,澳門作為邊緣空間性質所蘊涵的前沿性開始發揮作用,成為直面中西權力系統角力的焦點,上演着管治與被管治、征服與反征服、殖民與非殖民的交鋒。歷經20世紀中葉非殖民化運動席捲全球,葡萄牙於1974年對澳門問題立場的轉變,其後1987年〈中葡聯合聲明〉的簽訂,以至1999年澳門回歸中國,以邊緣空間的身份體現着權力系統內部及其對外交往中勢力、政策、思維方式等方面的嬗變。本文則旨在更為微觀地聚焦在澳門自身的邊緣空間:關閘,將其置於歷史的時空中考察其意象的變遷,從而揭示自明清以來其中所蘊涵的關於澳門以至多方權力系統的信息。

制其死命:明清時期的關閘意象

“關閘”是現今澳門的一處地名,範圍指澳門半島北部關閘拱門及其前面的關閘廣場和關閘馬路一帶,屬於澳門的邊緣空間。其一般較為人所知的舊稱為“蓮花莖”(3),此名一般見清代亁嘉以後,在明代則多稱作“塘基灣”,如《全邊略記》記載:“濠鏡之地若蓮花然,浮峙海中,一線小徑,聯於香山,曰塘基灣。”(4)

此外,關閘一詞實際上最初並非地名,而是指一座中式的門樓。(5)根據1564年龐尚鵬的〈撫處濠鏡澳夷疏〉,早在當時就有人提出設立關閘:“議者又欲將澳以上、雍麥以下,山徑險要處,設一關城,添設府佐官一員,駐劄其間,委以重權,時加譏察,使華人不得擅入,夷人不得擅出,惟抽盤之後,驗執官票者,聽其交易,而取平焉。”(6)“至萬曆二年 (1574) 建閘於蓮花莖,設官守之。”(7) 當時關閘很可能祇是一座很簡陋的關卡,或是一道門牆,所以到1612年時,兩廣總督張鳴岡又下令“於塘基灣等處壘石為關”(8)。因此,真正具有城樓形式的關閘在此年之後建成。(9) 及至清代,又進行了重修和增建:“關閘上為樓三間,歲久圮,知縣申良翰重修,其旁官廳二間,申良翰建。”(10)“後又於翼牆左右設更樓二間”(11),時值康熙十二年(1673)(12),而到了乾隆時,又“建有武帝廟”。(13)

至於關閘的運作,分為正常和特殊狀態下兩種。在一般時期,“關閘歲放米若干石,每月六啟關(14)。廣肇南韶道發封條六道,令文武官會同驗放,事已封關。”(15) 封條上的字大意為“孚威戴德”(16),由此既保證了澳門的物資供應,也彰顯了懷柔遠人的天朝氣度。然而,在設置關閘的明清政府眼中,關閘更為關鍵重要的作用在於特殊狀態下的功效:“禁其闌入,以嚴夷夏之防,關之上有香山寨參將坐鎮彈壓,澳之外皆香山寨把哨官兵環繞防守,建威銷萌,該參是任。本道又嚴絕接濟,彼之一絲一粟,皆仰給於我,操其戎索,制其死命。”(17) 葡人最能深切體會到中國政府可以利用關閘“制其死命”是在1667年。當時香山知縣姚啟聖2月15日到澳門宣佈令澳門葡人內遷的聖旨,並敦促澳門執行旨令的同時,向澳門葡人建議如果交納二十五萬両白銀,他將設法重開通商。而為迫使葡人就範,在宣佈前的幾天裡,已有十二艘清軍船隻開到灣仔和氹仔沿岸,以包圍澳門,禁止船隻出海捕魚和運木柴,同時還關閉了關閘,並早在二十天前已禁止運進大米。(18) 因此,在三天後,葡人不得不答應姚啟聖的條件,以換取開海貿易,關閘於是當日得以重新開放。直至3月14日,關閘每五日開放一次,讓葡人購買食品。後來由於清廷再次強調禁海,關閘再一次關閉。4月21日,姚啟聖赴澳門,代表兩廣總督盧興祖與澳門葡人談判,並正式達成協議,即澳門葡人以二十五萬両白銀換取澳門免於遷界和開海貿易,後來又向葡人多索取二萬両。關閘在協定達成後再次開啟,但於29日大量的食品出售之後,關閘又再關閉,直到6月16日後才重新定期開啟。(19) 雖然最終盧興祖與姚啟聖等人因勒索事件而被清廷革職,康熙也在1668年宣佈澳門不在遷海之列,然而,關閘在上述三個月內兩度關閉,造成糧食等物資短缺的困境對居澳葡人造成的恐慌是可想而知的。類似的事件還發生在1678年。當時尚之信為了逼迫葡人交出他索要的四萬七千両銀子,派水陸軍隊將澳門包圍,關閉關閘十五天,有人餓死路途,華人停市,致使葡人生活困頓。最終,澳門幾個教堂捐出一批銀器,一部分市民變賣家產、甚至妻女的珠寶飾物,湊足兩萬三千五百両白銀交給了尚之信的使臣。(20)

事實上,關閘除了偶爾會成為一些官員藉以謀取私利的工具外,總體上對確保明清政府對居澳葡人的管治提供了有利基礎,譬如在1636年,明朝官員聽聞從日本來了許多人,趕忙下澳調查,結果被葡人痛打。明朝遂關閉關閘,斷絕澳門糧食供應好幾天,以示懲罰(21);1748年,澳門華人李廷富、簡亞二因夜間在大街上遊逛而遭到巡邏的葡兵拘捕,並毒打致死。香山縣丞得知消息後,要求葡方交出兇犯,澳葡總督梅內澤斯 (António José Teles de Meneses) 非但拒交兇犯,而且偷偷地將李、簡屍體拋入海中。時任澳門同知的張汝霖在交涉未果的情況下封閉關閘,斷絕澳門的食糧供應,致使居澳葡人不得不將兇犯流放至帝汶。(22) 此外,葡人租居澳門的地租並不是送到省府,而是在關閘繳納。(23) 由此,關閘體現着中國政府對整個澳門半島的主權,月復一月、年復一年的地租和關閘達成了資訊的強化和流傳;同時,關閘又是明清政府對葡人的規訓空間,在葡人於澳門管治規範上越界時實施懲治。

雖然關閘在地理上位於澳門半島的邊緣空間,但是,明清政府作為修建和管理關閘的主體,從未視關閘以南的整個澳門半島為葡人居留地,恰如清末耆英等人所言:“關閘之設,係因地勢扼要,並非劃分界限。”(24) 對明清政府而言,關閘所表徵的是其對澳門的有效管治和天朝威嚴,也是在葡人稍有異樣時對其實施規訓的權力空間。相應地,對當時的葡人來說,關閘所傳遞給他們的意象則是被管治和恐懼。然而,這一意象並非恒久不變,關閘在不同的歷史語境和權力系統中有着不同的詮釋和意象,因此也為其意象的變遷、替換和重塑提供了可能。

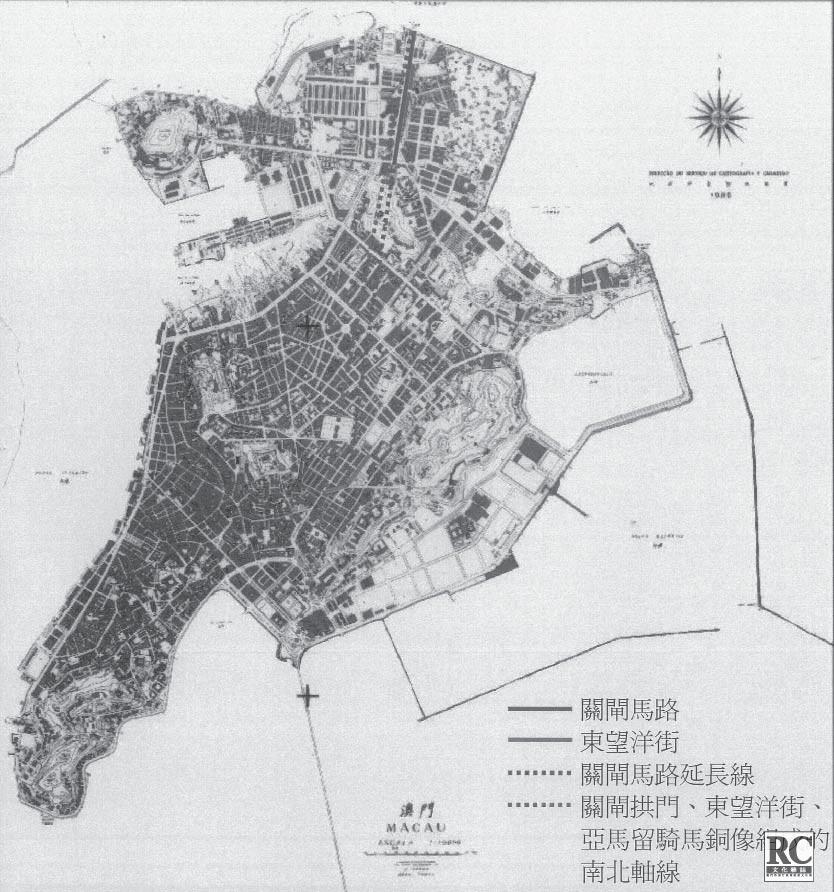

[圖1] 亞馬留空間的定位隱喻底圖為1985年澳門地圖,取自澳門地圖繪製暨地籍局網頁。

http://www.dscc.gov.mo/CHT/knowledge/map_history.html

凱旋之門:葡治時期的關閘意象

關閘意象的第一次重要轉變和亞馬留 (João Maria Ferreira do Amaral) 的殖民化舉措關聯甚大。1848年,亞馬留稱:“為了排除任何人在任何時候再對關閘門以內的土地屬於我的權力加以任何質疑的可能性,我下令在中文門碑之上又置放了一塊葡文的石碑。葡文係漢語譯文‘Portado Limite’,即‘界門’。”(25) 這是葡人第一次嘗試以實際行動改變關閘的意象,企圖把“邊界”的意義賦予關閘,反映着對二百餘年以來關閘傳統意象的顛覆。這也是後來澳葡稱“設立關閘為界 (⋯⋯) 三巴門並一連之墻在天啟三五(衍字)(按:1623-1625)年始建,此等圍墻是為保衛地方之用,並非為界”(26) 的開端,反映了葡方嘗試在關閘原有的“制其死命”的意象上附加上“邊界”的意義。次年,澳葡當局停止向中國交納澳門地租 (27),意味着關閘收取地租的功能中止的同時,關閘的威嚴意象進一步被削弱。

儘管亞馬留於同年被行刺於關閘,澳葡政權對關閘意象進行重塑的隱性願望並未退郤,反而進一步昇溫。就在亞馬留死後三天,澳葡政府委員會議決定派一名少校率軍攻打關閘,亞馬留部下土生上校軍曹美士基打 (Coronel Mesquita) 自薦代為出戰。8月25日,他帶領“敢死隊”十六人,隨從一百二十人,先佔領清政府的古關閘城樓和汛營,在城樓上插上葡國國旗,擄走三名清兵做人質,進而襲擊有四百名清兵把守的前山拉塔石炮臺,割去守臺軍官的首級和一條手臂,插於刺刀而回。(28)

如果說,亞馬留置放葡文的石碑 “Porta do Limite” 是澳葡嘗試對關閘意象重塑的濫觴,那麼,隨着關閘的控制權由清政府落入澳葡政權手中,則宣告了關閘原有意象走上分崩離析已成必然。每一個意象均有其營造者、傳播者和接收者。就古關閘的意象而言,營造者為明清政府,接收者主要是居澳葡人,而主要傳播者則分為生物性和非生物性載體,前者是自關閘設立以來感

[圖2] 關閘 (1997)

(選自李玉田等攝影:《瞬間五十年》 澳門:澳門藝術博物館,2008年,頁211。)

知其威脅的歷代居澳葡人及其歷史記憶和由此形成的意象氛圍,而後者則是被賦予了權力意象的古關閘城樓。

新意象的建立是無法憑空為之的,營造者首要的行動是創造新意象的傳播載體。就此而言,要麼是對傳統意象載體的改造,要麼是創造新的意象載體,在古關閘門樓上置放葡文的石碑“Porta do Limite”即屬於前者,適用於意象的疊加或替換非強勢的舊意象,而後者亦便於伴隨時間而逐步徹底消弰強勢舊意象的影響。由於傳統關閘意象的根深蒂固,澳葡對關閘意象的革故鼎新就必須建立新的意象載體以取代古關閘城樓,由此,也就不難理解關閘拱門的誕生。

1871年10月31日,由賈華玉 (Henrique Augusto Dias de Carvalho) 少尉主持工程的關閘拱門(29) 在古關閘城樓以北建成,拱門砌以六塊石板,上面鐫刻着如下日期:“22 AGOSTO 1849”、“25AGOSTO 1849”、“22 AGOSTO 1870”、“31OUTUBRO 1871”,分別是亞馬留遇刺、美士基打率兵攻擊關閘、關閘拱門始建及建成日期。首兩個事件是關閘拱門的紀念事件的時間性指標,後兩個是拱門建設中的時間性指標,其中,又不難發現關閘拱門的始建正是在亞馬留遇刺二十一週年當天,可見在拱門的建設之時間性中也蘊涵着意象性指向。

人類建造紀念空間的目的在於讓人們崇敬並記憶被紀念者,而要讓人們形成這種記憶,需要通過空間語言構建的表現形態來實現。空間語言表述能夠促進人們對空間特質的體悟,進而形成對空間符號的深刻記憶。(30) 關閘拱門從建築形式上來看,源於慶祝戰爭勝利的一種紀念性建築物凱旋門。凱旋門始建於古羅馬時期。羅馬人為了激勵將士勇敢地對外征戰,為勝利歸來的將軍舉行凱旋儀式,修建凱旋門則是其中的重要組成部分。羅馬人在舉行凱旋式時有搭門於主要通道以示慶祝的習慣,不過這類門樓最初都用木構而且是臨時性的,可謂凱旋門的雛形。到共和國晚期,才出現磚石結構的永久性的凱旋門,以後又發展為全用大理石構築,更顯富麗堂皇,當時統治者以此炫耀自己的功績,後為歐洲其他國家所傚倣,常建在城市主要街道中或廣場上。(31) 澳門關閘拱門的原型和形制皆源於古羅馬時代的凱旋門建築,但在形式上郤表現了葡萄牙傳統建築的特點。其立面劃分為上下兩段,上層較矮小的女兒牆為重點裝飾和建築物紀念主題的部分,下層則展開為三個開間。正中間是半圓拱的羅馬拱廊,兩旁次間立面上有圓形飾和前述六塊壁龕式石製嵌板。形體對稱雄渾,紀念性強,均是凱旋門的共有特徵。而葡萄牙建築語言標識具體是關閘四角的壁柱角式隅石和劵洞邊的石框,以及那些淺淺的水平線腳。在整體上,比例平穩的水平向矩形幾何結構,和強調與大地連接的連續式基部,都是葡式建築的特點。另外,表現葡萄牙特徵最明顯不過的是其裝飾,前後立面拱頂石對上正中原來分別各設置一個石雕的葡國國徽,四角壁柱頂端收結的是四個球狀的渾天儀裝飾。自16世紀以來,這種渾天儀裝飾就被普遍認為是葡萄牙的象徵。(32)

主持者賈華玉少尉和炮彈圖案則反映關閘拱門的軍權性,恰如閘門高處塑有賈梅士詩的名句“A Pátria honrai que a Pátria vos contempla”(意即“ 祖國永遠懷念為她爭光的人”) (33) 所言,是紀念亞馬留等人的最佳註腳。

雖然,作為新意象的非生物性載體的關閘拱門已經建立,向接收者傳遞新意象,由此使其成為新意象的生物性載體,進而組成完整的傳播者。然而,對舊的非生物性載體進行拆毀才能杜絕舊意象產生的干擾。

早在“道光二十九年 (1849) [⋯⋯] 澳門執政者令拆去該閘之門。”(34) 至於古關閘城樓的主體遭到拆毀,可能是在1870年關閘拱門興建之前。最終,“關閘汛牆係同治十三年 (1874) 被洋人毀拆改建祿(按:“祿”為“綠”之筆誤)衣館,並設大閘門”(35)。祇餘下城樓的中葡文石碑現存民政總署大樓。至此,隨着關閘拱門完成對古關閘城樓及其附屬建築的取代,意味着關閘由葡人視角下的“被規訓空間”到“凱旋空間”、由中國話語權到澳葡話語權下的“規訓空間”的意象轉換。探討集體記憶的英國心理學家巴特萊特 (Frederic C.Bartlett) 曾指出,社會組織提供了一個保持的框架,一切詳細的回憶都必須適合這個框架,而且它十分有力地影響着回憶的方式和內容。(36) 因此,對於過去發生的事實而言,記憶常是扭曲或錯誤的,因為它是一種以組構過去使當前印象合理化的手段。(37) 就關閘空間及其意象而言,雖然自1574年以來二百七十五年間均是中國政府有效制馭澳夷的象徵,而自1849年後,澳葡才掙脫了中國政府的約束,對澳門半島實施着有效控制,至1874年也不過才二十五年的時間。然而,在歷史時空中新興而短促的凱旋意象郤必然取代傳統而持久的規訓意象,並作為今後澳葡的集體記憶使當前葡治印象合理化。

作為視覺載體的關閘拱門,雖然是關閘空間中最突出、作用最明顯的非生物性意象傳播者,但是, 關閘中尚有另外一處傳播意象的結構,它就是1869年被正式命名為 “Istmo de Ferreira do Amaral”,即中文名稱為“關閘馬路”或“亞馬喇土腰”的街道空間。

事實上,地名作為人類生活中最早出現的空間符號之一,對民眾日常生活及觀念產生了重要影響。地名承載着當地民眾的歷史文化印跡,並通過空間化而代代相傳,因此,地名是社會記憶的空間載體,其政治文化內涵影響人們對空間的感受及思想認同。政治地名更不同於一般地名,它直接體現着統治者的政治願望、訴求和目標。譬如,在歷史上,內地自國民黨執政後,出於推廣孫中山崇拜的政治考慮,官方直接推動地名孫中山化的熱潮,於是,以“中山”命名的地名、路名,迅速成為遍及全國各地的重要空間紀念形式。(38) 而在澳門的地名中,以澳門總督來命名的街名便是政治地名中的一種。筆者過去在澳門總督街名的研究中曾指出,大多以同一位澳督命名的街道,都呈現着一種明顯的規律分佈,就是祇要位於同一個地理單元,即澳門半島、氹仔或路環,這些街道都會集中分佈。然而,包括關閘馬路以內的四條用亞馬留命名的街道郤屬於異數,徹底地打破了上述規律而存在:關閘馬路 (39) 位於半島北端,是半島通往內地的交通要道,祇須穿越關閘廣場便到達邊檢大樓;亞馬喇前地 (Praça de Ferreira do Amaral) 位於澳門半島南端,毗鄰嘉樂庇總督大橋;而亞馬喇馬路 (Estrada de Ferreira do Amaral) 在20世紀20-30年代外港和南灣大規模填海工程前,幾乎是半島最東端的道路;東望洋街 (Rua de Ferreira do Amaral) 地處塔石廣場附近,地理上屬於半島中心範圍。“亞馬留”系列的街道不僅有悖於同系列街道的聚集性規律,更是到達另一個極端,表現出高度的分散性,座落於半島的東、南、北和中心區域,是在空間話語權上把整個澳門“亞馬留化”、“澳督化”,以至 “殖民化”的重要舉措。(40) 而由於水界劃分爭端及葡人侵佔氹仔、路環的意圖,以至南部、西部邊緣較晚或一直未見“亞馬留”系列的街道。這一現象體現着澳葡政權對澳門邊緣空間竭思窮慮的重視和謹慎,連在地理位置上不屬於邊緣的東望洋街,實際上和關閘聯動定位出南端的邊緣空間並隱喻着邊緣間的連結軸線。

關閘馬路是一條南北向的筆直馬路,而東望洋街則是由西而東再轉往東北方的走向,倘若把關閘馬路向南一直延伸,則會正好切中東望洋街變向的轉捩點,反映了關閘馬路、東望洋街兩者存在着空間上的關聯指向;而如果把關閘拱門和東望洋街西端連成一條直線,此直線向南延伸則正好指向1930年代才填海成陸的亞馬喇前地地段。該地段於1940年4月26日樹立了從葡萄牙運

[圖3] 關閘拱門,1978。 (選自李玉田等攝影:《瞬間五十年》 澳門:澳門藝術博物館,2008年,頁134。)

來威風凜凜的亞馬留騎馬銅像,同年5月11日該地段被命名為亞馬喇圓形地 (Rotunda de Ferreira do Amaral) (41),和銅像共同營造出亞馬留的英雄紀念空間,鎮守着半島南端,和關閘拱門、東望洋街遙相呼應,組成了精神空間上的南北軸線[圖1]。

純粹邊界:非殖民化時期的關閘意象

關閘意象的首次變革源於亞馬留的殖民化行動,是對原有被制馭狀態的顛覆,亦是舊意象接收者對營造者話語權的奪取,進而成為新一輪意象營造者。而關閘意象的第二次變革,同樣是對原有狀態,即殖民化的顛覆。然而,不同的是,這是屬於現有營造者內部自身的革新。另一方面,新時代關閘意象的改變,並不以對意象的主要視覺載體,即關閘拱門赤裸裸地進行拆毀為手段,而是以一種“文明”的方法,隨着周邊環境的變遷及詮釋上的改變,悄然完成意象的重塑。

雖然葡萄牙世世代代為海外爭霸付出了沉重代價,但他們向來以向海外擴張的領土征服與精神征服的“業績”為榮。直到20世紀60年代,當民族解放運動已成為新的歷史潮流時,薩拉查 (António de Oliveira Salazar) 執政的葡萄牙政府仍拒絕加入非殖民化運動的行列,並且提出葡萄牙是一個多大陸和多種族的國家,這是數百年歷史的發展造成的;它在歐洲大陸之外的領土並非真正的殖民地,而是國家領土的組成部分,因而不容分割。(42)到了1972年,聯合國非殖民地委員會通過決議,同意將中國香港、澳門從殖民地名單上刪掉。港澳問題屬於中國主權問題,應由中國分別和英國、葡萄牙交涉談判解決。1974年,葡萄牙爆發了推翻獨裁統治的“四‧二五”革命,新政府發表聲明,宣佈放棄殖民主義,放棄所有國外殖民地。1979年2月8日,中葡建立了外交關係,並就澳門問題達成了內部諒解。(43) 當時,兩國簽署了一個後來才被公開的秘密協議,宣佈澳門日後將不再擁有殖民地的政治地位,而將被認為是“在葡國管治下的中國領土”。在簽署這份協定和正式移交的二十年間,澳門當局在歷史文化領域付出了極大的努力,就像以往在政治和法律領域付出的努力那樣,將澳門的城市形象由一個“東方的歐洲城市”轉變成一個“東西方交匯的城市”,其特徵是多元文化的開放、寬容、雜處和交流,而不是葡人專政、排外或殖民狀態 。(44) 這種歷史文化論述的轉向,在80年代末至90年代初尤為明顯。大力倡導文化遺產的保護,伴隨着的是一個有意識地述說澳門“去殖民化歷史”的歷史過程。(45)在這場去殖民化運動中,關閘拱門雖然逃避了亞馬留騎馬銅像那樣被拆卸運回葡萄牙的命運,然而其殖民色彩以及所表徵的凱旋意象則必須被賦予新的表述。在遺產保護運動中,關閘拱門尋到了契合點,在1984年被列為法定文物,自此步入逐漸被“文化遺產化”的過程。1993年新建成出入境驗證大樓,在中央大樓有一條直通關閘拱門的觀光大道(46),拱門已被“馴化”成歷史古蹟觀光點。從1997年的照片 [圖2] 可以看到,拱門儼如博物館展櫃中的古物一般被隔離在出入境的人流之外,和此前人們必需從拱門通過、切身感受其凱旋意象的場景大相逕庭 [圖3],祇是當時周圍環境尚算空曠,拱門還能因此保留着一點自成一角的氣派。然而,當2004年新邊境大樓及廣場建成後,拱門進一步邊緣化,祇能淹沒在龐大體量的現代建築中。對此,有澳門的建築師稱,現在的關閘拱門好像是一個硬要擠在巨大的關閘新建邊檢大樓和廣場兩邊帶狀走廊之間的小擺設。在這個擺設佈置上,毫無設計可言,新舊之間在形式上無從對話,在空間上缺乏聯繫,在設計邏輯上一點關聯和對應都沒有,是一種冷漠而劣質的並置。(47) 至此,關閘拱門由過往關閘空間中的主體建築被矮化成歷史裝飾品,完全褪去了昔日殖民勝利者的光芒。1914年中國外交部派員實地調查澳門界務情況時所見關閘“左右皆葡國兵房,守關閘葡兵十餘名,上掛葡國國旗,凡過客出入,形跡可疑者略加盤問”(48) 的懾人場景已不復見,從而達成了關閘凱旋空間意象的消解。在新的意象載體關閘邊檢大樓統領下,關閘意象也純粹化為日常的出入境空間。

關於邊緣研究,王明珂先生曾作出一個簡明的比喻:當我們在一張白紙上畫一個圓時,最方便而有效的方法便是畫出一個圓的邊緣線條,在這圓圈之內,無論如何塗鴉,都不會改變這是一個圓圈的事實。同樣的,在族群關係中,一旦以某種主觀規範界定了族群邊緣,族群內部的人不用經常強調自己的文化內涵,反而是在族群邊緣,族群等特徵被強調出來。因此,邊緣成為觀察、理解族群現象的最佳位置。(49) 以澳門來說也是如此,一些未在其他空間發生或作用不明顯的現象,在關閘這一邊緣空間郤得到體現,關閘拱門拱頂石對上的石雕葡國國徽正是一例。這對國徽原本是帶有皇冠的,直至1910年葡萄牙本土的革命推翻了君主制,成立第一共和國,而致皇冠被砍掉,後來在回歸後,則遭到以灰砂填平而隱沒。(50) 事實上,葡國國徽在澳門的公共空間中並不罕見,單以和關閘拱門一樣,同屬澳門第56/84號、第83/92號法令所規定的法定文物中的“紀念物”裡,就有在蓮峰廟旁及通往望廈坊之石階旁之石塊均刻有葡國國徽,而民政總署大樓的花園也有國徽石刻和石球。然而,它們不僅未被塗抹,連當初帶有的皇冠也一併保留至今。此外,在澳葡殖民化的進程中,除了關閘城樓外,也有一些中國官署如粵海關關部行臺等遭到拆毀。然而,澳葡祇選擇了在關閘同時進行“破”與“立”,建立紀念性建築塑造新的意象,由此可見權力更迭的張力在邊緣空間被釋放的必需,這亦是本文選擇以關閘意象作研究的原因。作為澳門的邊緣空間,自明清以來的歷代意象營造者均在關閘留下了其濃墨重彩的一筆。索雅 (Edward W.Soja) 指出,第三空間是真實的第一空間與想像的第二空間綜合之後、既真實又想像的“他者”空間 (51),而關閘不僅是物理性的真實空間,同時又是由符號、意象構成的第二空間,也是二者結合並經過人們社會實踐共同構成的第三空間。雖然目前未可預見將來的關閘意象會在何時、以何種形式再次發生轉換,然而,其意象動態性的變奏郤一直是、而且仍會是歷史發展的必然。

【註】

(1) 陳蘊茜:《崇拜與記憶:孫中山符號的建構與傳播》,南京:南京大學出版社,2009年,頁325。

(2) 陳良斌:〈邊緣空間的差異政治:圖繪福柯的空間批判敍事〉,《天府新論》,2013年第1期,頁12。

(3) 據王文達考證,“蓮花莖”又有“橫石磯”、“礬洋石”、“高沙”等稱謂。王文達:《澳門掌故》,澳門:澳門教育出版社,2003年,頁193。

(4) [明] 方孔炤著,王雄編輯點校:《全邊略記》,呼和浩特:內蒙古大學出版社,2006年,頁314。

(5)據王文達考證,又有“官閘”、“飛砂關”、“朱砂關”等稱謂。王文達:《澳門掌故》,澳門:澳門教育出版社,2003年,頁194。

(6) [明] 龐尚鵬:《百可亭摘稿》,卷一頁65,明萬曆二十七年龐英山刻本。

(7) [清] 印光任、張汝霖著,趙春晨校註:《澳門記略校註》, 澳門:澳門文化司署,1992年,頁66。

(8) 《明神宗實錄》卷四九九。轉引自中國第一歴史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所編:《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》(五),北京:人民出版社,1999年,頁32。

(9) 吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》,廣州:廣東人民出版社,2009年,頁169-170。

(10)[清]申良翰:《香山縣誌》卷一○〈外志〉。轉引自中國第一歴史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所編:《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》(六),北京:人民出版社,1999年,頁167。

(11) [清] 祝淮:《澳門志略》,北京:國家圖書館,2010年影印版,頁34。

(12) 清代賴國慶在《嶺南勝概》中稱:“明萬曆二年,蓮花莖設閘,官司啟閉。上建樓三,歲久圮。康熙十二年,知縣申良翰重建,增官廳於旁,以資戍守。”

(13) [清] 祝淮:《澳門志略》,北京:國家圖書館,2010年影印版,頁34。

(14) 關閘開放的次數按不同時期而異,如明代田生金在《按粵疏稿》中稱:“塘基環一線之關,每月祇許開放二次。”

(15)[清]申良翰:《香山縣誌》卷一○〈外志〉。轉引自中國第一歴史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所編:《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》(六), 北京:人民出版社,1999年,頁168。

(16) [法] 裴化行 (Henri Bernard) 著,蕭濬華譯:《天主教十六世紀在華傳教志》,上海:商務印書館,1936年,頁123。

(17) 國立中央研究院歷史語言研究所編:《明清史料》乙編第八本,頁800。轉引自中國第一歴史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所編:《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》(五),北京:人民出版社,1999年,頁423頁。

(18) [葡] 施白蒂 (Beatriz Basto da Silva) 著,小雨譯:《澳門編年史》,澳門:澳門基金會,1995年,頁56。

(19) 吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》,廣州:廣東人民出版社,2009年,頁603、605、606。

(20) 吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》,廣州:廣東人民出版社,2009年,頁641、642。

(21) 吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》,廣州:廣東人民出版社,2009年,頁464。

(22) 婁勝華:〈混合、多元與自治:早期澳門的行政〉,吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門史新編》,澳門:澳門基金會,2008年,頁138。

(23) 《市政廳古文獻》,卷2,頁35、36。轉引自 [葡] 潘日明 (P.Benjamin Antonio Videira Pires) 著,蘇勤譯:《殊途同歸:澳門的文化交融》,澳門:澳門文化司署,1992年,頁98。

(24) 費成康:〈亞馬留時代與葡萄牙管治澳門的開端〉,吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門史新編》,澳門:澳門基金會,2008年,頁180。

(25)澳門總督1848年9月22日致海事及海外部公函,海外歷史檔案館,二部,澳門,1848年函盒。轉引自薩安東 (António Vasconcelos de Saldanha) 著,金國平譯:《葡萄牙在華外交政策:1841-1854》,里斯本:葡中關係研究中心、澳門基金會,1997年,頁97。

(26) 〈葡使為設立駐澳領事官並侵佔三巴門以外之地事致三口通商大臣崇厚照會〉(1864年)。轉引自中國第一歴史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所編:《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》(二),北京:人民出版社,1999年,頁746。

(27) 有學者指出,亞馬留並非拒納地租,祇是認為他祇與兩廣總督、香山佐堂發生關係,因此,香山知縣每年來函催索地租行政程序不妥,故將來函原封未動退回。然而,這無礙標誌着中國政府在澳門徵收了二百餘年地租銀的歷史正式結束。吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》,廣州:廣東人民出版社,2009年,頁1638。

(28) 張卓夫:《澳門半島石景》,澳門:澳門基金會、香港:三聯書店,2009年,頁22。

(29) 吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》,廣州:廣東人民出版社,2009年,頁1816。

(30) 陳蘊茜:《崇拜與記憶:孫中山符號的建構與傳播》,南京:南京大學出版社,2009年,頁461。

(31) 孫軍華:〈古羅馬凱旋門藝術影響〉,《中國建築裝飾裝修》,2010年第9期,頁188。

(32) 張鵲橋、陳建成:《澳門文物建築筆記》,澳門:澳門日報出版社,2008年,頁156-157。

(33) 張卓夫:《澳門半島石景》,澳門:澳門基金會、香港:三聯書店,2009年,頁28。

(34) 〈葡使為設立駐澳領事官並侵佔三巴門以外之地事致三口通商大臣崇厚照會〉(1864年)。轉引自中國第一歴史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所編:《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》(二),北京:人民出版社,1999年,頁746。

(35)厲式金:《香山縣誌續編》卷六〈海防〉。轉引自中國第一歴史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所編:《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》(六),北京:人民出版社,1999年,頁263。

(36) [英] 巴特萊特 (Frederic C.Bartlett) 著、黎煒譯:《記憶:一個實驗的與社會的心理學研究》, 臺北:Argun,2007年,頁435。

(37) 王明珂:《華夏邊緣:歷史記憶與族群認同》,臺北:允晨文化實業股份有限公司,1997年,頁48。

(38) 陳蘊茜:《崇拜與記憶:孫中山符號的建構與傳播》,南京:南京大學出版社,2009年,頁412。

(39) 關閘馬路本來直通關閘拱門,後經城市發展變遷,其原有的北端現成為關閘廣場。

(40) 關俊雄:〈澳門總督街名研究〉,“澳門街道——城市紋脈與歷史記憶”學術研討會,2012年10月27日。

(41) 1974年更名為亞馬喇前地。

(42) [葡] J.H.薩拉依瓦 (Jose Hermano Saraiva) 著, 李均報、王全禮譯:《葡萄牙簡史》,北京:中國展望出版社,1988年,頁355。

(43) 鈕菊生:〈“一國兩制”澳門模式與和諧國際關係構建—— 紀念澳門回歸十週年〉,《蘇州大學學報(哲學社會科學版)》,2009年第5期,頁22。

(44) [美] 克萊頓 (Cathryn Hope Clayton) :〈論當代澳門特徵及其形成與城市變遷〉,《文化雜誌》第48期,2003年秋季刊,頁9。

(45) 吳衛鳴、陳炳輝:〈文化遺產、懷舊意識與城市文化形象〉,《文化雜誌》第60期,2006年秋季刊,頁150。

(46) 吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,澳門:澳門基金會,2005年,頁592。

(47) 張鵲橋、陳建成:《澳門文物建築筆記》,澳門:澳門日報出版社,2008年,頁158、159。

(48)黃鴻釗:〈清末民初澳門劃界之交涉〉,吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門史新編》,澳門:澳門基金會,2005年,頁284。

(49) 王明珂:《華夏邊緣:歷史記憶與族群認同》,臺北:允晨文化實業股份有限公司,1997年,頁77。

(50) 張鵲橋、陳建成:《澳門文物建築筆記》,澳門:澳門日報出版社,2008年,頁157。

(51) Edward W.Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real and Imagined Spaces (Oxford: Blackwell Publishers, 1996), 9-16.

* 關俊雄,南京大學歷史系學士、碩士,現任職澳門政府文化局高級技術員。