摘 要 本文以歷史上流傳在歐洲的18世紀姑蘇版畫為主,探討其中仕女圖的斷代,以及大型花鳥圖的特色。這兩種題材的姑蘇版畫目前在歐洲多處皇宮、城堡及莊園都有所收藏,並仍被作為壁飾、壁紙,加以使用及保存。與18世紀流行的蘇州“法泰西筆意”(“仿泰西筆意”)洋風版畫不同,花鳥圖保持傳統風格,沒有受到西洋美術影響。相反地,仕女圖大多洋風化,其風格發展可劃分為三個階段:17世紀末至1720年可視為發端期,1730及1740年代是全盛期,1750年代至18世紀末是洋風的衰退期。這三個階段的仕女圖各有特色,而且在前兩個階段傳統線刻法作品與“法泰西筆意”作品同時並存。第三個階段回歸以線刻法為主,但洋風的遺存仍然可見。

關鍵詞 洋風版畫; 時尚版畫 (fashion print) ; 勾花點葉; 法泰西筆意; 中國風尚(Chinoiserie)

18世紀蘇州木刻版畫(以下稱姑蘇版畫)受到西洋美術的影響,風格融匯中、西,製作精美而有特色,於2006年被中國國務院公佈為國家級非物質文化遺產。以前我們所知道的姑蘇版畫大多數收藏在日本,因而我們對它的認識與瞭解大都來自日本的藏品。自從16世紀地理大發現、東西方建立直接交流的管道以來,中國圖像源源不斷地被帶到歐洲。這些圖像有的已經遺失,無跡可循,有的則被細心地保存在圖書館及博物館,甚或被使用為室內的壁飾或壁紙,留存至今。我最近幾年在歐洲進行姑蘇版畫的調查,發現了一些以往沒有受到關注的姑蘇版畫資料。1 這篇論文以這些新資料為主,探討姑蘇版畫仕女圖的斷代以及大型花鳥圖生產的議題。前者尚少被專門討論,後者則是兩年前筆者在歐洲考察時的發現,尚未受到廣泛的注意。2

一、姑蘇版畫大型花鳥圖

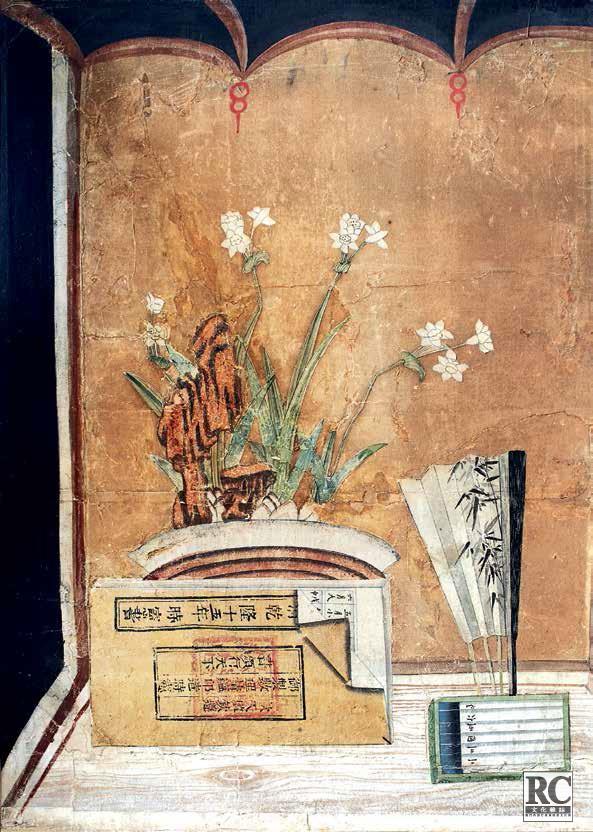

以往我們所認識的姑蘇版畫花鳥圖是丁應宗、丁亮先等人所繪製的花卉博古圖類作品。它們的尺寸在30 x 40厘米左右,屬於小型版畫,創作年代在18世紀上半葉的雍正、乾隆時期(圖1)。3我在歐洲的考察發現了尺寸68x137厘米左右到約整個壁面高度(250厘米以上)的產品,令人驚訝及驚喜。筆者於2015年9月在荷蘭烏特勒支(Utrecht)附近的舊奧瑪利斯微德莊園(Oud Amelisweerd)看到了幾幅館方從18世紀廣州壁紙之下發現的的舊壁紙遺跡,其中一件刻繪棲息在玄武巖上的長尾綬帶鳥,及盛開在巖石後面樹幹上繁茂的花朵和綠葉(圖2)。這件花鳥圖殘片與瑞典版畫專家馮德保(Christer von der Burg)所收藏的一幅大尺寸(108 x 56厘米)姑蘇版畫〈雙雉花鳥圖〉無論在構圖、色彩和技法上都非常相似(圖3),因而可以認定是18世紀蘇州的產品。舊奧瑪利斯微德莊園的廣州壁紙都裝潢於1770年代,這幅蘇州壁紙則可能張貼於1750年代。4

與此類似的姑蘇花鳥版畫還能夠在法國的夫立爾城堡(Château de Filières)、法耶爾城堡(Château du Fayel)、英國沃本修道院城堡(Woburn Abbey)、奧地利愛斯特赫茲皇宮(Schloss Esterházy)以及德國沃立滋城堡(Das Wörlitzer Landhaus)等地看到。這些版畫有的以木框裝裱,一幅幅整齊地排列在牆上作為壁飾,如夫立爾城堡(圖4),有的將數張版畫連貼起來,做成覆蓋整個壁面的壁紙,如愛斯特

圖1•丁亮先,〈春宵雙鳥圖〉,套版,約1730年代,27.4 x 37.3公分,蘇州,海杜美術館藏 (圖片來源:三山陵主編,《中國木版年畫集成•日本藏品卷》,北京:中華書局,2011

圖2•花鳥圖殘片,套版彩繪,18世紀前期,蘇州,荷蘭舊奧瑪利斯微德(Oud Amelisweerd)(圖片來源:徐文琴攝影)

赫茲皇宮(圖5)。沃本修道院城堡、法耶爾城堡和沃立滋城堡的花鳥畫壁飾及壁紙,則都是接近與壁面等高的大型版畫(圖6、7、8.1、8.2)。中國壁飾或壁紙安裝的方法分為兩種,一是將它們

圖3•〈雙雉花鳥圖〉,木刻版畫,108 x 56公分,馮德保藏 (圖片來源:馮德保提供)

圖4• 中國室”一景,夫立爾城堡,法國諾曼底 Normandy,建於 1599,1768重建(圖片來源:徐文琴攝影)

直接黏貼於牆面;另外一種方式是先在作品背面襯以麻質的帆布或厚紙,增加紙質的堅固性,然後加上木框或直接安置到牆壁上。5 後一種做法使壁紙與牆面之間並不貼合,可以方便地從一個房間移動到另一個房間,並增加了對圖畫的保護功能。能夠保留至今的壁飾、壁紙大都是用這種方式安裝的。

花鳥圖版畫的製作方式是木版套印之後,再手繪色彩,與其它姑蘇版畫類似,但沒有像同時期人物及山水題材的版畫表現模仿西洋銅版畫的排線法以及透視法,而保留了傳統中國繪畫的線條性,僅在巖石肌理及花朵、葉片和樹幹的局部用渲染法以色彩深淺,象徵性地表示明暗、立體,基本上還是中國寫生花鳥畫的傳統。夫立爾城堡與愛斯特赫茲皇宮的花鳥畫尺寸類似,都在160 x 80厘米左右,各有8種不同的構圖和內容,其中三種完全相同,其餘的在局部加以變化(圖9、10)。由它們在風格、題材上的一致性,可以得知這兩地的花鳥畫可能屬於同一來源及年代。同樣的圖畫重複出現在一個房間的壁面,是此時壁飾、壁紙的特色。

法耶爾城堡、沃本修道院城堡和沃立滋城堡的花鳥畫都配合壁面的高度而加長,因而可以推測可能是針對歐洲人的壁紙需要而特別製作的產品。製作方式是用數塊尺寸較小的木板刻印出局部圖案,以手繪色彩之後,合拼成為一幅完整的圖畫。除了如沃立滋城堡個別裱框安裝之外,此種大型壁紙張貼時須左右重複,直到覆蓋整個牆面,因而會形成左右重複的連續圖案。

2013年,壁紙專家在沃本修道院城堡臥室牆壁揭開三層年代較晚的壁紙之後,發現了曾被當作壁紙的18世紀大型中國花鳥圖版畫〈錦雉牡丹圖〉的遺跡(圖6)。6 根據記載,這張壁紙於1752年張貼,但幾年後就被新流行的壁紙所取代,而被覆蓋在下方。正因為如此,當它被發現時,顏色還保存得非常鮮艷,圖案清晰。壁紙以版刻及手繪的方式製作,刻繪在牡丹花叢中的兩隻錦雉,其中一隻白羽毛雉鷄,雄偉的站在巖石上,另外一隻則躲藏在下方,仰頭張望。這件壁紙畫法上雙鈎與沒骨法並用,色彩豐富而雅致,符合蘇州地區藝術作品特色。由於這張壁紙是1752年張貼的,7 因而可知它可能製作、生產於1750年左右,被認為是現在所知輸入歐洲最早的中國正式壁紙產品之一。8

法耶爾城堡及沃立滋城堡花鳥畫壁紙圖案的內容與夫立爾城堡及愛斯特赫茲皇宮的花鳥畫類似,但將太湖石、樹枝及樹幹加高,增加花卉、鳥禽的數量,營造飽滿的構圖,表現欣欣向榮而又不失優雅明媚的湖畔、田野自然風光(圖7、8.1、8.2、10)。由沃本修道院城堡版畫的例子,可知這兩處花鳥畫壁紙大概也生產於1750年左右。

明清兩朝是花鳥畫發展的興盛時期,其中晚明吳門的花鳥畫被認為有很大的成就,對後世產生相當大的影響。9 16世紀以來流傳到歐洲的花鳥畫也以吳門的產品為主。根據西方文獻的記載,自從與中國繪畫接觸以後,歐洲人對中國的花鳥畫就情有獨鍾,非常欣賞。他們認為中國的花鳥畫既寫實又自然、生動,描繪細膩而精緻,同時其中的花、鳥都是他們平常沒有見過的,能夠滿足他們的好奇心,切合他們的喜好,因而受到歡迎。10可能基於這個原因,流傳到歐洲的花鳥圖並沒有像其他種類的姑蘇版畫一樣,受到西洋畫風的影響,而保持中國繪畫的傳統風格。

姑蘇花鳥圖版畫的風格與明末萬曆年間活躍於蘇州的花鳥畫家周之冕(1521-?)所創的“鈎花點葉派”繪畫契合,可能可以溯源至周之冕作品的影響(圖11)。周之冕是晚明吳門畫派的重要畫

圖5•“大沙龍”(Big Salon)一景,奧地利愛斯特赫茲皇宮(圖片:Esterházy Privatstiftung, Eisenstadt Palace, Austria)

圖6•〈錦雉牡丹圖〉(局部),版畫,木刻敷彩,約1750,英國沃本修道院城堡(Woburn Abbey), 1752裝潢,2013年發現(圖片:Wallpaper History Society Newsletter, Issue 9, Spring 2015)

家。他的繪畫沿襲宋畫寫生的傳統,注重體會花鳥形貌神情及禽鳥種種動態,創導勾勒與點染並用,兼工帶寫的畫風,將宋、元以來勾花點葉的技法發揚光大。11 他的花鳥畫對當代及後世畫家造成相當大的影響,追隨者甚眾,清朝院體花鳥畫也流行相似的風格。根據意大利學者的研究,18世紀歐洲貿易商曾將17世紀以來外銷到歐洲的東方花鳥畫中最受歡迎的產品,畫成樣稿送到中國,作為畫工們生產、製作的參考。12 這可能是流傳歐洲的17、18世紀姑蘇花鳥題材繪畫與版畫構圖、風格有一致性的由來。有些西方學者認為,姑蘇花鳥圖受到波斯藝術或17世紀時期在歐洲極為流行的印度印花棉布的影響而來。這種意見難以苟同。花鳥畫在中國有極為深厚的傳統,類似的構圖和題材在中國也流傳有序,即使有可能受到其它亞洲國家圖案的影響也應該極為微弱。13 由上文的討論可以知道,從內容到形式,它們仍是根植於吳派繪畫的作品,延續16世紀以來流傳到歐洲的中國花鳥畫的風格,稍作調整而來。

圖7•〈荷池花鳥圖〉,版畫,木刻敷彩,約1750,約120 x 250公分,法國法耶爾城堡(Château du Fayel)(圖片來源:徐文琴攝影)

二、姑蘇版畫仕女圖

姑蘇版畫仕女圖的題材十分豐富,包括了織布、賦詩、讀書、著棋、奏樂、賞花、弄狗等涉及日常生活層面的活動,同時也有戲曲、小說中的人物,以及富有象徵意義的仕女與娃娃圖。仕女圖是流傳到歐洲的姑蘇版畫中花鳥圖之外,最受歡迎的種類。圖中婦女的體態、形象大概可以歸納為兩種類別,一類是體態比較嬌小纖弱,類似當時流行的中國繪畫中細腰削肩的仕女樣貌。另一類則

圖8.1•〈花鳥圖〉,版畫,木刻敷彩,約1750,德國沃立滋城堡(Das Wörlitzer Landhaus)(圖片: 沃立滋城堡提供)

受到西洋美術的影響,看來比較圓潤豐滿,富有活力,圖中女性用全身“肖像式”的近景構圖方式表現。14 仕女圖的共同特色是圖中女性反映蘇州的風尚,都裝扮入時,穿著華麗而時髦,畫風則寫實而富有生活氣息。大多數仕女圖在刻繪上都受到西洋美術的影響,表現立體感及陰影明暗,具有特色。

17世紀清朝初年的姑蘇版畫仕女圖尺寸都比較小(約21-40厘米x 19-30厘米),套版線刻或是刻印加上色彩手繪。此時版畫尚沒有受到西洋銅版畫藝術的影響,對它們的斷代也比較明確,沒有爭議。然而受到西洋美術影響的所謂“洋風版畫”的斷代,則說法不一,尚未獲得共識。以仕女圖為例,類似風格產品在日本、中國往往被訂為乾隆時期,但在德國則標示為1700年左右的康熙時期。15以下分17世紀末期至1720年代、1730年代和1740年代以及1750年代至18世紀末期三個階段來探討姑蘇版畫仕女圖的特色及發展。

1. 17世紀末期至1720年代

由現存作品及與17世紀末年法國路易十四時期(1638-1715,1643-1715在位)法國“時尚版畫”(French fashion print)的比較、研究,可以知道“法泰西筆意”的洋風版畫仕女圖,17世紀末年已開始生產,延續到18世紀中期。17世紀末年至1720年代可以說是此類仕女圖版畫創作的發端期。

〈三仕女圖〉及〈二美玩牌圖〉與畫家墨樵

比利時烏瑟爾城堡(Kasteel d’Ursel)很難得地保存了一幅由17世紀後半期及18世紀中期蘇州木刻版畫拼合而成的圖畫,可作為對比及斷代的參考及依據(圖12)。由於破損、殘缺的關

圖8.2•〈花鳥圖〉,德國沃立滋城堡“中國室”一景

圖9•〈雉鷄雙喜牡丹圖〉,版畫,木刻敷彩,68 x 137公分,夫立爾城堡(圖片來源:徐文琴攝影)

係,這兩幅時代不同的版畫殘片被合併裝裱成為一張〈三仕女圖〉,左邊的圖像時代較早,約佔全圖的五分之三,右邊的年代較晚。左邊圖面刻繪一位婦女站在桌子後面,正在吸著煙管。女僕抱著嬰兒坐在桌子左邊,另一位年紀較大男童,腳踏矮凳,

圖10 •〈雙鳳牡丹圖〉,版畫,木刻敷彩,約80 x 150公分,奧地利愛斯特赫茲皇宮(圖片來源:徐文琴攝影)

一手抬起,似乎正在跟媽媽搶煙管的樣子;桌下一隻小狗則正與嬰兒戲耍。這張圖將人物的表情、神態、動作都刻繪得非常生動、傳神。室內的佈置簡單而優雅。桌上最顯眼的是一隻插著菊花的瓷瓶,象徵秋天。女主人背後是一扇五折屏風,上面分別

圖11•周之冕,〈杏花錦雞圖〉,絹本,設色,縱157.8厘米,橫83.4厘米。蘇州市博物館藏(圖片:蘇州博物館藏著,《蘇州博物館藏明清書畫》,北京 : 文物出版社,2006年)

刻繪竹子、枯樹山水以及墨梅。其餘兩扇題寫元朝文學家查德卿小令 [春夢]:“梨花雲繞錦香亭,蝴蝶春融軟玉屏,花外鳥啼三四聲。夢初驚,一半兒昏迷一半兒醒。”屏風最後一扇,墨梅圖下方,有畫家“墨樵”的署名。

右邊的版畫刻繪一位穿著紅杉、白衣的仕女,手拿扇子,悠閒地坐在床榻上。這位仕女的身材比左邊人物高大了許多,因此可知右邊圖的原來尺寸應比左邊圖大很多。由於這部分版畫表現了模仿西洋銅版畫的特色,因而知道原圖是一幅典型的洋風姑蘇版畫。除了尺寸之外,兩圖的風格、刻印技法也有許多不同。左圖並沒有明顯西洋畫的影響,還是以傳統中國線刻技法表現。右圖則在人物衣褶、家具細部等處都應用了排線法來表現立體、明暗,對於空間的刻繪,也表現了透視感。此外,兩圖婦女的造型、穿著及打扮也有很大的差別,反映不同時代的流尚。左圖主婦身穿滿人旗袍,頭梳蓬鬆寬大的牡丹頭,這些都是清朝初年流行於蘇州的打扮。右圖婦女則是漢人裝扮,頭上所梳高髻髮式,流行於康熙末年至乾隆年間。她的身材修長,體態舒放,與下文將討論的〈四季圖〉中婦女相似(圖27)。由兩圖的人物形象、刻繪技法及風格來判斷,左圖可能是17世紀下半葉康熙時期的產品,右圖則在1740年代的乾隆年間。

值得注意的是,日本天理大學圖書館有一件署名“墨樵主人”的洋風版畫〈二美玩牌圖〉,刻

圖12•〈三仕女圖〉,版畫,木刻敷彩,17世紀末(左)、18世紀中期(右),70 x 79公分,比利時烏瑟爾城堡藏(圖片:烏瑟爾城堡提供)

繪女主人與女僕坐在長方桌的兩邊玩紙牌,右邊鷹架上站著一隻鸚鵡,几座上擺放插著盛開荷花的夏日情景(圖13)。16 版畫左上方刻印詩句及題款:“瓶內荷花堪結子,架頭鸚鵡喚梅香。炎天停繡渾無事,擲副輸贏樂身涼。法泰西筆意於耕野軒中,墨樵主人寫。”詩句及題款特別標示“法泰西筆意”,並署名“墨樵主人”,可見得這位畫家是一位以洋風為標榜的文人,但以別號署名。這幅版畫用墨線刻印,顏色以筆彩繪,刻繪優雅細膩,衣褶及家具、花瓶等處用平行斜線表現陰影明暗及凹凸起伏。這種技法應該就是畫家所稱的“法泰西筆意”。“墨樵主人”與“墨樵”是同一人嗎?若果“墨樵主人”與“墨樵”為同一人,那麽可以證明同一位畫家可以為傳統風格的版畫,也可以為洋風版畫畫稿。如此可知墨樵是一位活躍於康熙時期的仕女圖畫家,“法泰西筆意”版畫的生產年代可以提早到17世紀末期,而非以往所認定的雍正、乾隆年間。17

此圖中人物的穿著打扮,以及削肩細腰、體態瘦弱的形象與〈三仕女圖〉中墨樵所畫較為豐腴的人物並不十分相同,而與同一時代康熙時期宮廷畫家焦秉貞所繪仕女圖比較相像(圖14)。然而,二圖中仕女都圍桌而坐、桌上擺著高大、顯眼的花瓶,以及畫上都題寫詩句等內容及構圖安排則有相似之處。這些共同點說明“墨樵”與“墨樵主人”應為同一人,他精通仕女畫,有多元的風格,同時也有深厚的文學修養,作品文、圖並茂。由墨樵的作品可知1700年左右,法泰西筆意的版畫已在蘇州流行,並且畫家們可以同時用不同的風格來創作。

姑蘇版畫〈下棋美人圖〉與法國“時尚版畫”

另一種可以協助我們對洋風版畫仕女圖斷代的方法,是將之與17世紀末年法國“時尚版畫”做比較研究。法國“時尚版畫”是指路易十四時期,一群住在巴黎的銅版畫家所製作的版畫作品。這種版畫流行於1675到1700年之間,表現法國皇室、貴族等上流人士的肖像及生活作息,在民間十分受到歡迎,因為普通百姓可借此模仿畫中人物的穿著打扮甚至行為舉止。18 “時尚版畫”盛行於全

圖13• 墨樵主人,〈二美玩牌圖〉,版畫,木刻敷彩,約1700,50.6 x 98公分,日本天理圖書舘藏(圖片:高福民,《康乾盛世「蘇州版」》,上海:上海錦綉文章出版社,2014年)

歐洲,17世紀末期流傳到中國,對中國美術產生影響,同時也使得姑蘇版畫仕女圖從題材到風格都受其啟發,並帶有巴洛克藝術的風貌。19 以下舉安東尼•突凡(Antoine Trouvain, 1656-1708)銅版畫〈淑女玩牌圖〉(圖15)、禹之鼎(1647-1709)〈閒敲棋子圖〉(圖16),以及姑蘇版畫〈下棋美人圖〉(圖17)的密切關係為例,加以說明。20

〈淑女玩牌圖〉(圖15)作於17世紀後期,刻繪一位穿著華麗的妙齡貴族女子,獨自一人坐在陽臺玩一種看似棋盤的紙牌遊戲(此種遊戲法文稱作“solitaire”,可用紙牌或金屬原料製作,後者看起來類似棋盤。可獨玩或兩人對玩)。此少女一手放於棋盤上方,似乎正要舉棋,但她的臉擡

圖14•焦秉貞,〈泛舟悠遊圖〉,《仕女圖畫冊》之一,絹本設色,康熙時期,30.2 x 21.3公分,北京故宮博物院藏(圖片來源:紀江紅主編,《中國傳世人物畫》卷四,呼和浩特市:內蒙古人民出版社,2008年)

圖15• 安東尼•突凡,〈淑女玩牌圖〉,銅版畫,17世紀末年,法國,24.4 x37.4公分,法國國家圖書館藏(圖片:法國國家圖書館提供)

起看著觀者,說明此圖的肖像畫性質。這張畫的題材及構圖與康熙時期宮廷畫家禹之鼎作於1697年的〈閒敲棋子圖〉十分類似(圖16)。後者也是以一位坐在桌子旁邊獨自下棋的女子為主題,不過場景由戶外改為室內,而且桌上放著一座燭枱。雖然禹之鼎模仿西洋原作時在細節上作了變更,但兩圖中女子將手放在棋盤上方,蓄勢待發的姿勢幾乎完全一樣。由題材、構圖、女子下棋的手勢以及較為豐滿的體態,我們大概可以確認〈閒敲棋子圖〉是以〈淑女玩牌圖〉為底稿,加以變化、創造而來的作品。

姑蘇版畫〈下棋美人圖〉(圖17)與前兩圖都有相似之處,但畫面又有所變更與增刪。此圖與〈淑

圖16•禹之鼎,〈閒敲棋子圖〉,絹本設色,180x107公分,1697,天津市藝術博物館藏(圖片來源:《中國繪畫全集》,第25卷,清朝7,杭州:浙江人民美術出版社,2001年)

圖17•〈下棋美人圖〉,版畫,木刻敷彩,27.1 x 45公分,約1 698-1700年,日本私人收藏(圖片來源:三山陵編《中國年畫集成•日本藏品卷》,北京:中華書局,2011年)

圖18•〈母子戲兔圖〉,木刻版畫,約1700,59.4 x 81公分,利克華爾德城堡(圖片來源:Birgit Mix 攝影)

女玩牌圖〉及〈圍棋仕女圖〉相似,刻繪一位年青女子,獨自坐於一張矮方桌的旁邊下圍棋。但圖中人、桌的位置與後兩圖左、右對調,而且圖中的女子轉過身來,與左前方坐在矮凳上,拿著扇子搧爐火煮茶的女僕談話。桌子後面有一座燭枱,此部分應是模仿自〈閒敲棋子圖〉中放在桌上的燭燈,並加以放大而來。除此之外,版畫中婦人豐潤修長的臉頰,髮上插花的打扮,也與後圖類似。凡此現象說明了〈下棋美人圖〉的刻繪參考了〈淑女玩牌圖〉以及〈閒敲棋子圖〉。由與〈閒敲棋子圖〉人物形象及風格之相似,以及應用短促的平行線條,表現陰影明暗,衣紋的凹凸和人物的立體感等作法也可以推斷〈下棋美人圖〉大約製作於1698至1700年左右,屬於“洋風版畫”中年代較早的產品。

其他可以代表18世紀初期姑蘇版畫仕女圖的作品還可以發現於克華爾德城堡(Lichtenwalde Castle)、安東•烏力克公爵博物館(Herzog Anton Ulrich Museum)、威廉高地城堡(Schloss Wilhelmshöhe)等處。

圖19•〈雙美下棋圖〉,木刻版畫,約1700-1720,59.4 x 81公分,安東•烏力克公爵博物館藏(圖片來源:徐文琴攝影)

圖20•五彩西廂記圖筆筒,瓷器,康熙時期,高13公分,北京故宮博物院藏(圖片來源:王健華主編,《故宮博物院藏清代景德鎮民窯瓷器》,北京:故宮博物院,2014年)

圖21 • 〈雙美吹簫圖〉, 版畫, 木刻敷彩, 約1720-30,59.8 x 113.3公分,威廉高地城堡美術館藏 (圖片來源:徐文琴攝影)

圖22•〈雙美下棋圖〉,版畫,木刻敷彩,約1720-30,59.8 x 113.3公分,威廉高地城堡美術館藏(圖片來源:徐文琴攝影)

利克華爾德城堡 “中國廳”版畫

位於德國尼德維薩(Niederwiesa)的利克華爾德城堡始建於1722年,1726年完工。城堡中的“中國廳”(Chinese Room)四壁以34幅來自蘇州的圖畫做裝飾,繪畫與版畫各佔一半。根據館方出版的資料,“中國廳”保持了原建時的面貌,未曾受到破壞或毀損。21 17世紀末期以來,經由東印度公司輸入歐洲的中國圖畫數量愈來愈多。根據文獻記載,1700年倫敦的“藍色紙貨棧”(The Blue Paper Warehouse)曾公開行銷尺寸110 x57厘米,來自中國的人物圖畫。22 由於尺寸和題材相符,“中國廳”的壁飾圖畫可能有一部分就是與這一批1700年輸入歐洲的中國圖畫相類似的產品。 “中國廳”的17幅姑蘇版畫壁飾,分屬10個不同的題材。受到西洋銅版畫的影響,此處版畫人物顯現巴洛克風,豐腴而健朗,不同於同室繪畫的纖瘦嬌弱模樣。大部分版畫人物衣褶處用平行排線法刻繪,並沒有使用交叉線條,可能是較為早期的“法泰西筆意”技法(圖18)。

安東•烏力克公爵博物館姑蘇版畫

位於德國布蘭斯維克(Braunschweig)的安東•烏力克公爵博物館收藏了7幅仕女圖洋風姑蘇版畫。根據伊娃·史特伯(Eva Ströber)的研究,這些版畫可能是安東•烏力克公爵(1633-1714)生前購買的,23 因此這些版畫的製作年代可訂於1700-1710年左右(安東•烏力克公爵1714年去世)。7幅版畫中〈母子戲兔圖〉與利克華爾德城堡的收藏一樣(圖18),但此處大多數版畫中人物的衣褶及器物陰影都用交叉平行線條表現,與利克華爾德城堡作品所用的單純平行排線技法不同(圖19)。婦女皆頭挽高髮髻,披“雲肩”、穿比甲,打扮、體型與康熙時期人物及康熙後期“琺琅綠”(famille verte)瓷器上的仕女類似(圖20),24因而年代可訂於18世紀的康熙時期。

威廉高地城堡美術館圖書館姑蘇版畫

威廉高地城堡位於德國中部的卡塞爾(Kassel),現為一間對外開放的美術館。城堡圖書館內收藏了46 幅18 世紀蘇州繪畫與版.

圖23•〈 二美觀鶴圖〉,版畫,木刻敷彩,約1730-40年代,60 x 110公分,米爾頓宅(圖片:James Peill, The English Country House, London: Thames & Hudson,2013年)

畫,34幅姑蘇版畫中26幅為仕女圖,其餘為山水及風俗畫。不同題材的圖畫分開裝裱成二個畫冊,一冊為仕女圖版畫及繪畫,另一冊為人物故事畫及山水圖版畫。姑蘇版畫仕女圖總共有19個不同的題材,其中9幅與前文提到的美術館及城堡收藏相同。此地的版畫被裝訂成冊保存,因而色彩鮮豔如初。圖面顏色相當豐富,包括藍、綠、紅、粉紅、橘紅、紫、黃等,比起上述其他地區的收藏品有更多的變化(圖21),即使同一件作品,顏色也不一樣,而更加絢麗(圖22)。此幅〈雙美下棋圖〉與收藏於安東•烏力克公爵博物館的圖19為同一件版畫,但顏色不同。根據此處版畫作品與其他地區的諸多雷同性,顏色中除了具有康熙時期常見的綠色之外,還用了較多雍正以後流行的粉紅色調來判斷,此本畫冊版畫可能是1700-1710年左右原版的再版,複製的時間可能在雍正時期。25 蘇州博物館收藏的一件雍正時期粉彩燈籠罇上的〈弈棋圖〉圖案與〈雙美下棋圖〉版畫(圖19、22)類似,應是以後者為底本的模仿,由此可見這幅版畫在雍正時期的流傳。26

2. 1730年代和1740年代

1730年代和1740年代是洋風姑蘇版畫創作、生產的高峰期,作品最為精緻、華麗,絕大多數具有年款的作品都生產於這段時期,許多目前所知收藏在日本的作品也都屬於這個階段。在歐洲,位於

圖24•〈麻姑獻酒圖〉,版畫,木刻敷彩,約1740年代,60 x 110公分,米爾頓宅(圖片來源:徐文琴攝影)

英國英格蘭劍橋郡米爾頓宅(Milton Hall)“中國臥室”內壁紙中的姑蘇版畫,以及在數處皇宮、城堡和私人收藏的〈四季圖〉和〈新年集慶圖〉屬於這段時期的產品。

米爾頓宅姑蘇版畫

米爾頓宅二樓“中國臥室”四面牆上安裝著大小不一的中國圖畫共約81幅。它們被無間隙地拼貼起來,形成壁紙。27 圖畫的尺寸大多數為110 x64厘米,小張的為70 x 90厘米,包括了繪畫與版畫,來自蘇州與廣州的產品都有。圖與圖之間以狹長、繪有回紋的紙條做邊界,兩圖銜接處及畫面空白處由當地畫師用水彩添上花卉、草蟲等圖案,增加壁紙的裝飾性以及統一性。28

我們現在所能看到收藏在英國的大多數姑蘇版畫仕女圖與歐洲大陸德、奧等國的有所不同,而且年代似乎較晚。英國米爾頓宅的“壁紙”版畫中除了一幅〈仕女嬰兒圖〉與德國沃利兹城堡收藏相同之外,其餘都是前述他處未見到的圖像。內容方面,除了一、二張與文學、戲曲有關,其餘一半為仕女圖,一半為仕女嬰兒題材。獨特之處是這裡有多幅較小張的靜物畫,是別處罕見的。從這裏的仕女圖我們可以發現人物的身材有變得較為修長的趨勢,同時强調人物左盼右顧、前後扭轉的姿態,使得女性更為婀娜多姿。兩人以上出現的場合,空間及背景的刻畫較為具體及複雜,兼顧情與景的表現(圖23)。刻印技法方面,衣褶陰影用細膩平行斜線表示,用量不多,再加以色彩清淡,因此產生水墨畫似的效果。

在“中國臥室”壁紙還可以看到另外一種風格的木刻版畫作品,即是不用排線法,應用線條刻繪的傳統,但同時兼顧人體的凹凸起伏立體感和量感的表現,〈麻姑獻酒圖〉是一個很好的例子(圖24)。此圖刻繪一位年輕女子正面站立,雙手承托一件有蓋的瓷壺於胸前,頭微側低視,姿態端莊。少女鵝蛋形臉龐,長相清麗、寫實,畫家似乎具有素描的訓練。此圖先印後畫,線條纖細,轉折有致,衣褶採用淡墨渲染,而不用排線法,但能將中、西藝術做圓融地結合,優雅、細膩,並有真實感。

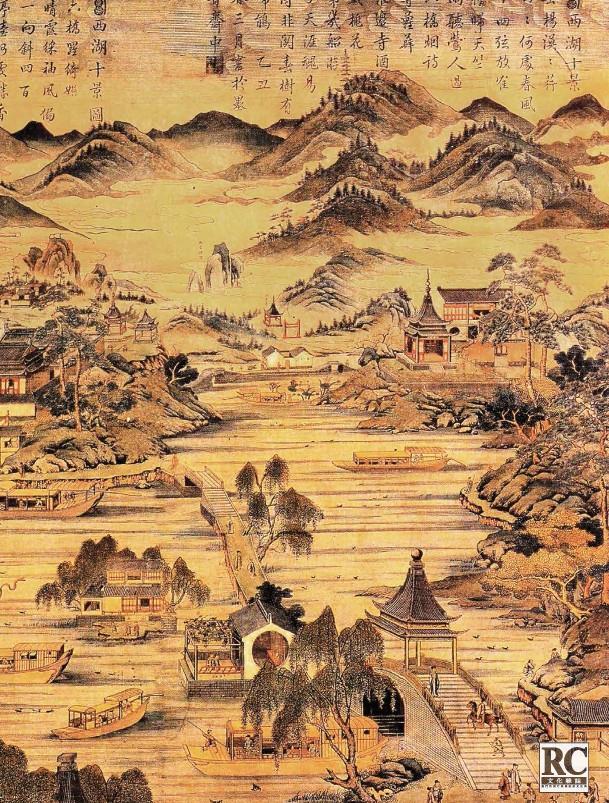

彌爾頓宅“中國臥室”壁紙安裝於1750年代初,此外,室內有四幅版畫刻印1745-1750的年款(圖25),因而推測此處大部分版畫製作於1740年代或較早的雍正、乾隆年間。製作於乾隆乙丑年(1745),收藏於日本町天市立國際版畫美術館的〈西湖十景圖〉是大型版畫,構圖與同題材“法泰西法”版畫類似,但已不用明顯的焦點透視法和排線法,而表現比較多傳統美術的因素,可見得當時純粹“仿泰西”風格外觀的作品已被超越,

圖25•〈有曆書的靜物圖〉,刻版彩繪,剪貼,1745,70 x 90公分,蘇州,米爾頓宅藏(圖片來源:Emile de Bruijn, Chinese Wallpaper in Britain and Ireland, London, New York: Philip Wilson Publishers, 2017)

中、西畫風的匯合已達到更為內化而圓融的境界(圖26)。29 由此可知此處應用傳統線條刻繪,與〈西湖十景圖〉有異曲同工之妙的〈麻姑獻酒圖〉,也製作、生產於1740年代。

〈四季圖〉和〈新年集慶圖〉

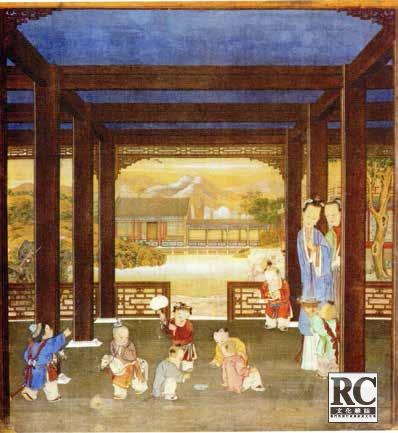

〈四季圖〉由四幅分別代表春、夏、秋、冬的木刻版畫組合而成,它們的構圖銜接無瑕,可合成一張手卷(圖27)。〈新年集慶圖〉則由兩幅版畫合成,刻繪慶祝新年,小孩燃放鞭炮,喜氣洋洋、場面熱鬧的情景(圖28)。這兩個系列的木刻版畫可見於奧地利愛斯特赫茲皇宮、法國夫立爾城堡以及瑞典馮德保的收藏。在愛斯特赫茲皇宮的“小會客室”,這六幅圖被妥善地分為三組,每組兩幅,各別裝框後,分為上、下兩列,整齊地貼飾在“小中國會客室”的牆面,總共有18個畫框,36幅重複的圖像。在夫立爾城堡,則將版畫個別貼飾在兩扇四折屏風上,另外兩幅是同題材但內容不同的作品。30

這六幅版畫風格統一,構圖類似,都以在室內的婦女及小孩為主題,每圖兩位婦女,數個孩童,背景透過門、窗可以看到優美的庭園及樓閣一角,室內外互相穿透,形成情景合一的精美畫面。這些版畫,婦女身材修長,體姿優雅,小孩十分活潑,人物刻畫生動、傳神,加以高雅的室內陳設、精緻的庭園風景,不僅構圖嚴謹,而且刻繪一絲不苟,可與宮廷美術比美。〈新年集慶圖〉門上對聯署有畫家及畫店的名字:“姑蘇信德號”、“吳門管瑞玉”。管瑞玉是蘇州畫家,也是畫舖主人。他的族人管信德於1747年蘇州第一次教案中被捕,並受刑罰。31 管瑞玉是否也是天主教徒,目前不得而知。這兩個系列版畫的繪稿應都出於管瑞玉之手,時間大概可訂於1740至1750年之間。

圖26•〈西湖十景圖〉,版畫,木刻敷彩,1745,93.5 x 104公分,日本町天市立國際版畫美術館(圖片來源:三山陵編,《中國木版年畫集成•日本藏品卷》,北京:中華書局,2011年)

圖27•〈四季圖〉系列,從左到又春、夏、秋、冬,木刻版畫,線版彩繪,約1740-1750,每張約95 x 57公分,馮德保收藏 (圖片:馮德保提供)

這兩系列版畫的題材、構圖及風格與紫禁城寧壽宮花園內,養合精舍和玉萃軒的通景畫貼落十分接近(圖29)。寧壽宮花園的通景畫由宮廷畫家堯文翰(1743年進宮)及王幼學(約1702—?)率同其他畫家,於1770年代完成,32 時間晚於〈四季圖〉和〈新年集慶圖〉,因此很有可能是受到同題材蘇州繪畫及版畫的影響,並繼承其風格,發展而來的。張燁指出,清宮的匠人畫師來自地方,當時供奉宮廷的畫師中籍貫江蘇的比例甚高,可以推斷蘇州籍畫師可能掌握了清宮的繪畫風向。33 由此二例可以證明姑蘇版畫與清宮貼落有非常密切的關係。

3. 1750年代到18世紀末年

這個時期可算是“洋風版畫”的最後一個階段。此期與前期一樣,有不同風格的產品並存。從歐洲藏品來判斷,“法泰西筆意”風格版畫的沒落、式微,1750年代即已露端倪。英國普利茅斯(Plymouth)鹽車莊園(Saltram)“中國更衣室” (Chinese Dressing Room)的版畫可作為例子。“中國更衣室”內部牆面主要由大約20

圖28• 管瑞玉繪稿,《新年集慶圖》(左右兩圖合一裱框),木刻版畫,線版彩繪,約1740-1750,110 x 54公分,蘇州信德號印行,埃斯特哈希皇宮“小中國會客室”(圖片來源:徐文琴攝影)

張,每張大小為100 x 88厘米的木刻版畫,無間斷連接而成富有裝飾性的壁紙(圖30)。這裡的壁紙基本上是兩種不同內容的版畫,重複地使用。這兩張版畫所刻繪的情節可能都是來自《三國演義》第八回〈王司徒巧使連環計,董太師大鬧鳳儀亭〉的情節。34 東漢末年,天下大亂。司徒王允不滿大權在握的董卓亂政,想把他除掉。王允有一義女貂禪,長得花容月貌,十分動人。她有報國之心,王允於是策劃美人計,將貂禪同時許給董卓和其義子呂布,令兩人產生嫌隙。最後呂布將董卓刺死,貂禪成功實現了王允所託,達成其鋤奸的願望。35

“中國更衣室”中的兩幅版畫,其中一幅刻繪王允與貂禪,另一幅表現的是著名的〈鳳儀亭貂蟬、呂布私會〉(圖30)。前圖稱讚貂禪的美貌,有如盛開的花朵。後圖刻畫貂蟬與呂布在庭院并肩而行,交頭接耳,狀似親密。滿臉鬍鬚的年老董卓在室內,透過圓形窗洞窺視他們。他一手扶持著冠帽,象徵著稱帝的企圖。兩圖皆用複製法,以墨線勾勒人物輪廓,並在輪廓內手繪色彩,背景庭園樹、石則用刻印。人物形體修長,衣褶不用排線法,稍有渲染,但不明顯。全圖用色不多,祗在人物的衣飾及庭院的花葉等局部用比較鮮艷的紅、綠、藍色彩襯托,其餘大部分留白。比起前期的版畫,此兩圖顯得平面化,而且留白部分很多,圖面平淡簡略。

“中國更衣室”壁紙可能安裝於1757年,36據此推論, 這兩幅版畫大約製作於1 7 5 5 年左右。1757年(乾隆二十二年)清朝政府開始實施一口通商政策,廣州成為全國唯一對外交流的港口。37 這種情形造成了蘇州對外貿易的不便與失勢,同時也促使了蘇州經濟的衰退和人們消費形態的轉變以及產品的轉型。“中國更衣室”的版畫可能代表了最後一批外銷到西歐的姑蘇版畫的風貌。從這兩幅版畫看來,洋風色彩已經幾乎消失殆盡。同一莊園“書房”壁飾中的廣東繪畫,畫風寫實、

圖29•王幼學、堯文翰等,〈秋〉,繪畫,貼落,1776,308x 3 3 3 公分, 紫禁城寧壽宮養和精舍( 圖片來源: Kristina Kleutghen, Imperial Illusions: Crossing Pictoria Boundaries in the Qing Palaces, Seattle/London: University of Washington Press, 2015,p. 118)

圖30•〈王允與貂禪〉(最左三人),〈鳳儀亭貂蟬、呂布私會〉(中間三人),出自《三國演義》,“中國更衣室”壁紙(局部),約1755,木刻敷彩,每圖108x88公分,英國普里茅斯(Plymouth)鹽車莊園(圖片來源:徐文琴攝影)

圖31• 〈風景人物圖〉(局部),繪畫,乾隆時期,廣州,鹽車莊園“書房”(圖片來源:徐文琴攝影)

細膩,透視法、明暗陰影以及立體感的表現都非常精到(圖31)。相形之下,同一時期中國傳統線描風格的姑蘇版畫顯得單調而平凡。可以推測,此時姑蘇產品未能符合西方人的審美品味,以至於以外銷為主的廣東繪畫及壁紙後來居上,取代了姑蘇版畫的市場。1750年代以後的姑蘇版畫在傳統西歐皇室、貴族的收藏中到目前為止似乎尚未見到,唯一的例外是位於波蘭華沙的維拉諾夫皇宮(Wilanów Palace)。

維拉諾夫皇宮建於1677年。皇宮博物館收藏著原來張貼在宮廷室內,屬於18世紀末期至19世紀初年的中國圖畫57件,其中大多數是西歐傳統收藏中比較少見的楊柳青版畫。在少數三、四幅蘇州版畫中,有一件刻繪两位年輕仕女坐在竹凳上輕鬆交談的情景(圖32)。這張〈二美讀書作畫圖〉中,坐在右邊的女子以手指著拿在手上翻開的書頁,另一位坐在方桌旁邊,一手壓住攤開在桌面的圖畫,另一手握著筆,似乎是畫到一半停下來與身旁的女子交談的模樣。此時仕女的形象與18世紀上半葉已不相同,女子頭頂已無高髻,而是將頭髮盤於腦後,兩側插金屬髮簪做裝飾。女子臉龐塗白粉,頭型圓整,額頭寬大,兩眉呈八字形,瓜子形臉顯得比較飽滿,頭部的比例較大,但身軀嬌小羸弱。衣服不再表現皺褶的陰影,只歸納成墨色三角形的塊面或線條。圖面已找不到排線法的應用,但仍然可以讓觀者稍微感受到身軀起伏及動態感。這種仕女畫的風格大致開始於乾隆後期,維持到嘉慶(1796-1821)年間。38 乾隆後期至嘉慶年間的蘇州仕女圖版畫在日本有相當豐富的收藏,可見得姑蘇版畫輸往日本的管道沒有斷絕過。

三、結語

基於深厚而長遠的人文藝術傳統,以及工商、經濟的旺盛和發達,入清以後,蘇州成為中國木刻版畫的中心。當地的版畫作坊及畫舖終年營運,每年製作數量龐大的產品,滿足各方面的需求和市場需要。清朝建國以來,書籍的版畫插圖工藝日趨沒落,39 蘇州單幅的版畫產品則非常盛行,這種版

圖32•〈二美讀書作畫圖〉,木刻手彩,約18世紀末,41 x 26公分,華沙維拉諾夫皇宮收藏(圖片:維拉諾夫皇宮提供)

畫,當時被當地人稱為“畫張”。40 現在姑蘇版畫被普遍認定為“年畫”,這似乎是一種以偏概全的說法。41 清朝時蘇州人對其稱謂的“畫張”顧名思義是一個中性的名稱,可以涵蓋版畫產品多方面的作用與功能,包括年畫、屋宇裝飾、美術鑑賞品、不同時辰節慶的張貼、贈人的禮物、紀念品、紙馬、廣告傳單等。42 除了國內市場,姑蘇版畫也是貿易外銷品。外銷市場除了日本之外,由本文的研究可知,歐洲也是重要的目的地。

17世紀末葉開始,隨著歐洲“中國風尚”(Chinoiserie)的流行,當地的皇室、貴族及富商階級興起了以中國圖像作為壁飾、壁紙的風氣。43 蘇州版畫也因此作為繪畫的補充產品而比較大量地外銷到歐洲,其中有一小部分被妥善地保存,或使用至今。目前所見流傳到歐洲的姑蘇版畫主要是花鳥圖及仕女圖,山水及風俗畫類較為稀少,因此推測後兩類產品主要以國內及日本市場為主。明朝末年以來,西洋美術已在民間流傳,再加以滿清康雍乾三朝宮廷追逐西洋美術風尚,這種情形鼓舞了民間藝術,造成潮流,因而相信具有特色的洋風姑蘇版畫的創作和生產在外銷貿易之前即已展開,在國內流通,不過與外商接觸之後更促進了風格的多樣化。上文所述有些姑蘇版畫仕女圖受到法國時尚版畫的影響,呈現巴洛克藝術比較渾厚、壯健的風貌,與當時中國畫壇流行的削肩細腰、弱不禁風的女性形像有所不同,即是一個例子。

“泰西筆意”的影響主要在人物畫和山水畫類,花鳥畫基本上仍保持傳統風格,並沒有西化。歷史上,中國花鳥畫有寫生的傳統,其真實感與裝飾性契合西方人的美感,受到喜好與讚賞,因此外銷到歐洲的花鳥圖仍保持原來畫風,沒有太大變化。反之,歐洲人認為其他題材中國畫沒有立體感和透視感,不夠寫實,是很大的缺點,44 因而外銷的人物圖像必須儘量模仿西方美術特色,以投其所好。1740年代以後,姑蘇版畫仕女圖日趨回歸中國美術傳統,以線條為主,偏離洋風,因此歐洲市場被後來居上,針對外銷而製作的的廣州繪畫、壁紙所取代,但這種情形並沒有發生在對日本的輸出貿易上。

由於木刻版畫的重複印製特色,一個雕版可以在數年之間多次翻印,因而使得版畫年代的判斷變得比較複雜。目前所知存世的姑蘇版畫作品中具有年款的件數很少,對於斷代的幫助有限。外銷到歐洲的產品會有貿易記錄,如果被當作壁飾、壁紙使用,還會留下裝潢的記錄,這些都能作為輔助資料,協助建立姑蘇版畫製作、生產的不同年代。本文的研究綜合這些資料,將洋風姑蘇版畫仕女圖的創作年代分為:17世紀末至1720年代的發端期、1730年代及1740年代的全盛期以及1750年代至18世紀末的衰退期三個階段。這三個階段的仕女圖各有特色,而且在每個階段,傳統線刻法的作品與“法泰西筆意”的作品都同時並存,雖然風格個不相同。早期,傳統風格作品受到後者的影響,仿西方銅版畫的排線法刻繪明顯。1730和1740年代產生了最為精美動人的作品,不僅“法泰西”技法嫻熟,而且能將中西風格圓融匯通,不是僅在外觀上模仿西洋美術的特徵。有的作品應用傳統的線描刻繪,但能成功地表現人物的動感和立體感,使得形、神兼具,十分令人讚賞。這個階段的姑蘇版畫對清宮1770年代的通景畫貼落造成影響。

約1750年以後,姑蘇版畫仕女圖的刻繪發生了回歸中國美術線性及平面傳統的傾向,“法泰西筆意”產品逐漸式微,洋風也日漸弱化。這種情形可能反映了國內社會情勢的變化,以及消費市場對此種洋化風格的排斥與反彈。1750年代至18世紀末期,以及乾隆、嘉慶之際,姑蘇版畫仕女圖風格的發展與變化還需要收集更多的資料,才有可能做更為詳盡的分析與瞭解。由前文討論的例子可知這三個階段的仕女圖各有特色,在前兩個階段傳統線刻法作品與“仿泰西筆意”作品同時並存。第三個階段回歸以線刻法為主,但洋風的遺存仍然可見。

本文對於姑蘇版畫斷代的討論集中在仕女圖,這是以往較少被注意到的議題。當然,對於姑蘇版畫生產的發展及斷代更為全面性及完整的瞭解,還需要將山水、風俗等其它題材作品納入,綜合討論。這是以後需要進一步擴充研究的方向。

註釋:

1 筆者調查研究發表在以下文章:徐文琴:〈歐洲皇宮、城堡、莊園所見18世紀蘇州版畫及其意義探討〉,《歷史文物》第26卷第4期,2016年,頁8-25;徐文琴:〈十八世紀歐洲壁飾、壁紙中的中國圖像〉,《文化雜誌》第九十九期,2016年,頁158-188;徐文琴:〈流傳歐洲的姑蘇版畫考察〉,《年畫研究》2016年秋,頁10-28。

2 徐文琴:〈十八世紀歐洲壁飾、壁紙中的中國圖像〉,頁161-166。

3 此類花卉博古圖的年代以往根據大英博物館所謂“凱普菲爾收藏”(“Kampfer Collection”) 的記錄,被認為是17世紀後半葉康熙時期的產品。現在知道大英博物館的歸類是個誤會,參考張燁《洋風姑蘇版研究》,北京:文物出版社,2012年,頁151-157。它們的製作年代重新定位於18世紀上半葉。Clarissa von Spee (ed.), The Printed Image in China: From the 8th to the 21st Centuries,London: The British Museum Press, 2010, pp. 79-82.

4 舊奧瑪利斯微德莊園館方說明。

5 白芳:〈來自東方的時尚 ——清市井風情圖外銷壁紙〉,《中國博物館》2010年第一期,頁109。

6 “Peeling Back the Year: 18th and 19th Century Chinese Wallpapers at Woburn Abbey - a Special Visit Saturday 20th, September 2014”, Wallpaper History Society Newsletter, issue 9, Spring 2015, pp. 8-9.

7 “Peeling Back the Year: 18th and 19th Century Chinese Wallpapers at Woburn Abbey — a Special Visit Saturday 20th, September 2014”, Wallpaper History Society Newsletter, issue 9, Spring 2015, p. 8.

8 此處所謂“正式的壁紙”是指為了裝飾目的,針對歐洲建築物牆壁高度而特別設計、製作的圖畫產品。從中國外銷歐洲真正的西方式壁紙應是1750年以後在廣州製作的產品。廣州壁紙分成數段手繪而成,連接起來是一張覆蓋整個壁面的通景圖,而非像蘇州版畫“壁紙”是重複的圖案。

9 孔六慶:《中國畫藝術專史•花鳥卷》,南昌:江西美術出版社,2008年,頁305-358;(明)王世貞:《弇州續稿》:“勝國以來,寫花卉者,無如吳郡。”(王世貞:《弇州續稿》,收錄於《欽定四庫全書》,臺北市 : 臺灣商務,1983年,別集類,1285-1288冊)。

10 Sabine Thümmler, Die Geschichge Der Tapete:Raumkunst aus Papier, Edition Minerva, 2000, pp.40, 45; Nancy McClelland, Historical Wallpaper: From Their Inception to the Introduction of Machinery,Philadelphia: J. B. Lippincott Co., 1924, p. 90. 她也指出1750年以前,最受歡迎的中國畫是花鳥畫,1750年以後被山水畫(筆者註:她指的應該是廣州壁紙)取代。18世紀後期中國壁紙的品質下降,因而受到批評。Papillon於1766年指出:“當今中國壁紙的品質完全無法與20年前或40年前的相比。”Francoise Teynac, Pierre Nolot, etc.,Wallpaper - A History, London: Thames and Hudson,1982, p. 64.

11 楊東勝主編《吳門畫派》(高等院校臨摹範本),南昌:江西美術出版社,2013年;朱萬章,〈明清花鳥畫的嬗變與演進〉,《中國書畫》,第9期,2003,頁45-63;李艷丹:〈試論明清花鳥畫發展的三個階段〉,《蘭臺世界》,2012年12月,頁133、134。

12 Francesco Morena, Chinoiserie: The Evolution of the Oriental Style in Italy from the 14th to the 19th Century,Firenze : Centro Di , 2009, pp. 253, 263.

13 袁宜萍對於相關產品也表示了相同的看法。見袁宜萍〈清代另類繪畫:外銷手繪壁紙〉,《美術觀察》,2006年,頁105。

14 John Lust 也認為姑蘇版畫中的仕女有兩種不同類型,首先一種是從明朝插圖版畫發展而來,傳統纖瘦的仕女形象。第二種有很大的改變,仕女顯得較為豐滿,寫實,穿著時髦,並以當代環境做背景。John Lust, Chinese Popular Prints, Leiden, New York, Koln: Brill, 1996, p. 58.

15 高福民及三山陵皆將大多數“仿泰西筆意”仕女圖版畫訂於乾隆時期,見高福民編《中國木版年畫集成•桃花塢卷上》,北京:中華書局,2011年;三山陵編《中國木版年畫集成•日本藏品卷》,北京:中華書局,2011年。Eva Ströber, Ostasiatika: Herzog Anton Ulrich – Museum Braunschweig 以及 Friederike Wappenschmidt,Chinesische Tapeten für Europa, 則將類似作品訂於1700年左右(見Eva Ströber, Ostasiatika: Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Braunschweig,2002; Friederike Wappenschmidt, Chinesische Tapeten für Europa: Vom Rollbild zur Bildtapete,Berlin: Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft,1989)。有關於姑蘇“洋風版畫”斷代問題的討論,可參考王正華:〈清代初中期作為產業的蘇州版畫與其商業面向〉,《“中央研究院”近代史研究所集刊》,第92期,2016年,頁10-17。她所討論的主要是山水畫及風俗畫類題材產品。

16 有関此幅版畫的介紹參考田所政江:〈天理圖書館藏中國版畫—實見と實側の記錄を中心にして—〉,ビブリア103號,1995年,頁43,44。

17 此圖在田所政江的文章中被標示為清中期作品(田所政江:〈天理圖書館藏中國版畫—實見と實側の記錄を中心にして —〉),頁43。

18 Francois Boucher, 20,000 Years of Fashion : The History of Costume and Personal Adornment (Harry N. Abrams Inc. Publish, 1966 ), expended edition,p.248.John L. Nevinson, “Origin and Early History of the Fashion Plate”, United States National Museum Bulletin, 250, 1967, pp. 65-92.

19徐文琴:〈十八世紀蘇州版畫仕女圖與法國時尚版畫〉,《故宮文物月刊》,第380期,2014年11月,頁92-102;徐文琴:〈十八世紀蘇州洋風版畫“全本西廂記”與仕女圖探討〉,《臺灣美術》,第97期,2014年11月,頁94-112。

20 徐文琴:〈十八世紀蘇州洋風版畫“全本西廂記”及仕女圖探討〉,《臺灣美術》97期,2014年,頁110。

21 Lichtenwalde Castle and Gardens, Schloss Lichtenwalde ASL SchlossbetriebegGmbH, Germany, n.d.p.14; Schloss Lichtenwalde – ein Baudenkmalinneuem Glanz: Sanierung und Instandsetzung, Dresden: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien – und Baumanagement, 2010, p. 21. 也有學者認為其內部裝潢可能經過改變,因此呈現1750年左右流行的洛可可樣式(Anke Scharrah, “Restauratorische Befunduntersuchung Chinesisches Zimmer,Schloß Lichtenwalde”,德勒斯登國立美術館Staatlich Kunstsammlungen, Dresden, 內部報告,2012年,未發表)。最近的研究似乎認為這間城堡的“中國室”可能是洛可可“中國室”的先驅,可見得當時在强人奧古斯特二世(Augustus II the Strong,1670-1733)領導下的薩克森王朝對歐洲中國風尚的影響。

22 貿易文獻中記載“日本和印度懸掛圖畫”,當時歐洲人對於東方國家分辨不清,因東方貨物都由東印度公司(East Indian Company)船隻運輸到歐洲,所以都被統稱為“印度貨”。該記載應當就是指中國人物畫。Friederike Wappenschmidt, Chinesische Tapeten für Europa, p. 19.

23 Eva Ströber, Ostasiatika: Herzog Anton Ulrich – Museum Braunschweig, pp. 21, 146-150.

24 Soame Jenyns, Later Chinese Porcelain, London: Faberand Faber, 1971, p. 32.

25 “琺琅綠”是康熙瓷器的特色,粉紅色琺琅彩顏料康熙時期由西洋流傳到中國,但雍正時期宮廷研發出自製的粉紅彩顏料後,粉彩瓷器才開始流行(馮先銘主編《中國陶瓷史》,北京:文物出版社,1982年,頁427)。粉彩應用的情況不僅出現在瓷器上,相信在別的手工藝品也有類似的情形。

26 吳震:〈古代蘇州套色版畫研究〉,蘇州大學設計藝術學博士論文,2015年,頁137。

27 這裡有些圖像由數幅拼貼而成,因算法不同,數量也會不同。Emile de Bruijn 認為是76幅(Emile de Bruijn,Chinese Wallpaper in Britain and Ireland, London, New York: Philip Wilson Publishers, 2017, p. 44)。

28 米爾頓宅“中國臥室”照片參考James Peill, The English Country House, London: Thames & Hudson, 2013, p.66; Emile de Bruijn, Chinese Wallpaper in Britain and Ireland, pp. 44—46, 48, 49.

29 三山陵編《中國木版年畫集成•日本藏品卷》,頁127。

30 愛斯特赫茲皇宮 “小會客室”以及夫立爾城堡屏風的圖片可見徐文琴:〈十八世紀歐洲壁飾、壁紙中的中國圖像〉,頁169-171。

31 周萍萍,《十七、十八世紀天主教在江南的傳播》,北京:社會科學文獻出版社,2007年,頁268。

32 Kristina Kleutghen, Imperial Illusions: Crossing Pictorial Boundaries in the Qing Palaces, Seattle and London:University of Washington Press, 2015, p. 114.

33 張燁,《洋風姑蘇版畫研究》,頁142-147;Kristina Kleutghen, Imperial Illusions: Crossing Pictorial Boundaries in the Qing Palaces, pp. 112–124; 王子林,〈壽考維棋——寧壽宮花園的長壽意境〉,《紫禁城》,2013年1月號,頁52-65。

34 筆者原將其中第一圖的內容考訂為唐朝名妓李端端與詩人崔涯的故事(見:徐文琴,〈歐洲皇宮、城堡、莊園所見18世紀蘇州版畫及其意義探討〉,頁21-22),但Emilede Bruijn認為兩圖都出自《三國演義》(Emile de Bruijn,Chinese Wallpaper in Britain and Ireland, p.51)。 由於第一幅圖的情節刻繪有模糊性,Emile的考訂也有道理,同時如此可使兩圖內容有所關聯,具有意義,因此採用他的建議。

35 羅貫中:《三國演義》,臺北市:三民書局,1971年。

36 “中國更衣室”壁紙中貼著從別的姑蘇版畫剪下來的鶴鳥。鹽車城堡的資料中有“1757年三月將花、鳥從印度(指中國)圖畫中剪下,貼到別張圖畫中”的記錄,據此判斷“中國更衣室”的壁紙裝貼於1757年。2018年3月6日與Emile de Bruijn 的信件,並參考Emile de Bruijn, Andrew Bush and Helen Clifford, Chinese Wallpaper in National Trust Houses, Swindon: Tangent Snowball for National Trust, 2014, 頁44。

37 姚賢鎬編《中國近代對外貿易史資料(1840-1895)》,北京:中華書局,1962年,頁181。

38 張朋川:〈蘇州桃花塢套色木刻版畫的分期及藝術特色〉,《藝術與科學》第十一卷,2011年,頁108;吳震:〈古代蘇州套色版畫研究〉,頁140-142。

39 周心慧:《中國古版畫通史》,北京:學苑出版社,2000年,頁227、234-235。

40 歷史上蘇州人稱單幅木刻版畫為“畫張”,見王樹村主編《中國年畫發展史》,天津:天津人民出版社,2005年,頁19;王稼句:《桃花塢木版年畫》,濟南市:山東畫報出版社,2012年,頁8。

41不少學者反對將姑蘇版畫定位為“年畫”,或將姑蘇版畫稱為“桃花塢年畫”。見周心慧、馬文大:〈清代版畫概說〉,《中國版畫全集5,清代版畫》,北京:紫禁城出版社,2008年,頁35;張朋川:〈蘇州桃花塢套色木刻版畫的分期及藝術特色〉,頁100;吳震:〈古代蘇州套色版畫研究〉,頁3、168 - 170 ; 王正華:〈清代初中期作為產業的蘇州版畫與其商業面向〉,《“中央研究院”近代史研究所集刊》第92期,2016年,頁18。有關於“年畫”名稱被氾濫應用的討論,參考山三陵(韓冰譯):〈“年畫”概念的變遷 —— 從混亂到誤用的固定 〉,《中國版畫研究》,第5號,2007年,頁173-193。

42張道一指出中國的木版畫“五花八門,洋洋大觀,其用途幾乎涉及生活的各個方面”。張道一:〈年畫論列〉,《東南大學學報(哲學社會科學版)》第5卷第1期,2003年,頁70。

43 Friederike Wappenschmidt, Chinesische Tapeten für Europa, p. 19.

44 Eva Ströber, Ostasiatika: Herzog Anton Ulrich – Museum Braunschweig, p.125; 李超:《早期中國油畫史》,上海:上海書畫出版社,2004年,頁56、57。

*徐文琴,英國倫敦大學亞非學院中國藝術與考古學博士,現為臺灣高雄大學創意設計及建築系客座教授。