摘 要 本文主要有如下幾方面的新論:

1. 能否解開有關揭單是否偽造之謎,關鍵之一就是能否對吳節薇與盧慕貞的通信作正確解讀。本文重點對孫中山原配夫人盧慕貞給吳節薇追債信的回函之形式與內容作了深入研究分析,對其中“仁至義盡”等詞的微言大義作了新論,指出兩家要通過書來信往的方式討債與拒還,可見其時兩家已經因財傷誼,沒有過去的互相過門見面的交往了。盧氏覆函用了印有〈總理遺囑〉的信箋本身,可以窺見其有意警告對方不可再對總理及其遺屬作欺死詐生之舉。更兼在署名處加蓋了“孫公館”之印,更顯示了本函內容乃嚴正而鄭重的聲明,不可能有半點含糊錯漏。

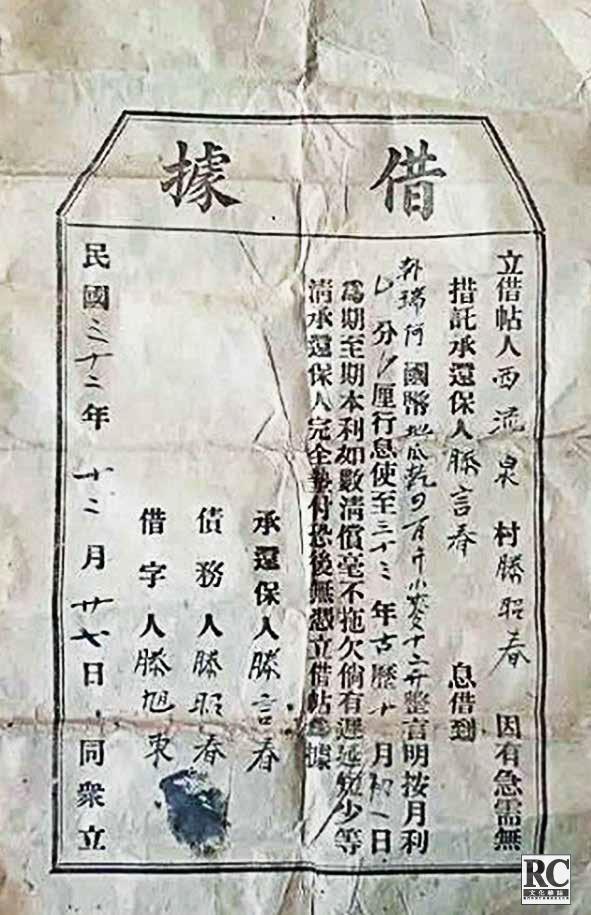

2. 不但運用孫中山的公開授權聲明等資料證明代孫中山向鏡湖醫院清還第一筆借款者為陳孔屏,而且運用目前所見極其有限的,而且是被碎片化處理後再公佈的鏡湖醫院《誌事簿》及《徵信錄》等檔案文獻資料為主證,證明有關陳孔屏還款記錄是被人為銷毀和隱瞞了。並用同樣的資料兼用清末民初的的真實借據為旁證,繼續盡力對現存兩張所謂孫中山向鏡湖醫院揭銀單作了最新而又詳細的證偽分析。揭露吳節薇偽造揭單的原因與結果,證明其與盧怡若炮製《革命史系‧盧公怡若傳》,篡改歷史是同類的欺世盜名謀利。從中可以窺見清末民初的世態炎涼,眾生面目。

3. 指出还有很多更具體有力的鐵證,就隱藏在至今仍然存在,但卻沒有公佈的那些鏡湖醫院的《誌事簿》及《徵信錄》等文獻中。可以肯定,有關借款給孫逸仙(中山)及聘請其任醫師,以及其離任離澳後由誰還款等等事情,有關《誌事簿》都曾作過集議的記錄,而且絕對不會是已經全部不存。因此,公佈其他檔案資料,不僅可以證明筆者的推斷基本正確,而且還有很多涉及孫中山乃至整個澳門的清末民初的一系列歷史之謎,都將真相大白於天下。

4. 建議醫院慈善會有關人士應該徹底改變以往不專業和非學術的碎片化編輯手法,儘快充分運用現代的數碼照相和掃描技術,不但把現存的光緒二十二年和三十三年誌事簿各頁的照片按照其原本次序編輯刊印公佈,而且把有關資料提供政府檔案館及圖書館在網絡上公佈,成為天下為公的學術公器。其他各年尚存的《誌事簿》、《徵信錄》等史料都應作同樣處理。

關鍵詞 辛亥革命與澳門;孫逸仙借據;吳節薇;陳孔屏;盧慕貞;諸費清神;揭本生息贈藥單

2011年9月19日,筆者在澳門理工學院舉辦的“辛亥革命與澳門”學術研討會上報告了〈孫中山在清末向澳門鏡湖醫院借錢的兩張單據辨偽〉1,引起學者關注。其後,筆者對其作更深入細緻的補充研究,改寫成〈孫中山與澳門鏡湖醫院關係初探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據”辨偽〉,發表於澳門《文化雜誌》。2 至最近,看到香港學者黃天先生的〈考析現存孫中山向鏡湖醫院揭銀借據實為吳節薇之〈備忘副本〉——兼與譚世寶教授商榷〉(以下簡稱黃文)3,深感其不同於時下常見的人云亦云之輩,對拙文所用的史料與參考文獻及研究結論都作了較為全面認真深入的覆覈與再研究,故其對拙文既能提出相當肯定的評價,又能提出一些不無小補的新證與新見,在筆者多年的澳門史研究中,可謂難得一見的新晉後學。在此,首先要略表敬謝之意。最值得注意的,是其能在沒有拿到甚麼新史料和參考文獻的情況下,竟然可以推斷出與筆者的結論大異的觀點來進行商榷,而且看來也似乎是古人所謂“持之有故,言之成理”的。本來,百年疑案及相關資料的破解,難度極大。筆者之舊文乃初探,限於時間與篇幅,不但對所論及的部分資料與問題未能做到題無剩義的徹底分析,而且還有不少已經收集或有待收集的資料未加研究運用。黃文促使筆者對自己的初探之作加緊進行反省後的新研究,並因應黃文的商榷意見略作一些回應。繼續挖掘資料作新研究的餘地與空間尚有一些,期望還有一些德、才、識、膽皆備的歷史學者關注和參與有關問題的研討,將這個歷史遺留的百多年重要懸案了結。

一、對有關史料和參考文獻的更精細與嚴謹的考證推論

黃文在拙文的基礎上,力求對有關史料作出不同的推斷,故其有些地方的確探索得更深更細,既對拙文個別疏漏有所補正,又啟發筆者在其基礎上對有關史料作更精細與嚴謹的考證推論,從而得出了與黃文不同的結論,維持了拙文原本對吳節薇及其後人作偽傳假的判定。

1. 首先要肯定和感謝黃文對拙文的一點補正,就是拙文在抄錄“鏡湖醫院歷史紀念館的新展品有一孫中山的還款記錄單”時,加按語註明“上文‘銀貳仟肆佰’之上加蓋‘管???章’篆文紅印”。4黃文對此補正說:

⋯⋯而在“貳仟肆佰元正”之上,蓋有一長方形章,作四字朱文,譚教授已能看出首字為“管”,末字為“章”。我以放大鏡細看,判出中間兩字為“數圖”,整個印文是“管數圖章”。5

的確,筆者因草撰拙稿時用眼過度,故當時對

圖1•孫中山的〈還款記錄單〉及銀碼加蓋“管數圖章”之部分放大

此圖章的中間文字未能看清而用了“?”表示暫且存疑,以待日後再看清楚。看了黃文,再將此圖章截取放到電腦的“小畫家”放大,其印文的確是“管數圖章”。(圖1)筆者舊文的存疑雖然無傷大雅,但是黃文這一講求精準的科學精神的見解,值得筆者學習吸取。

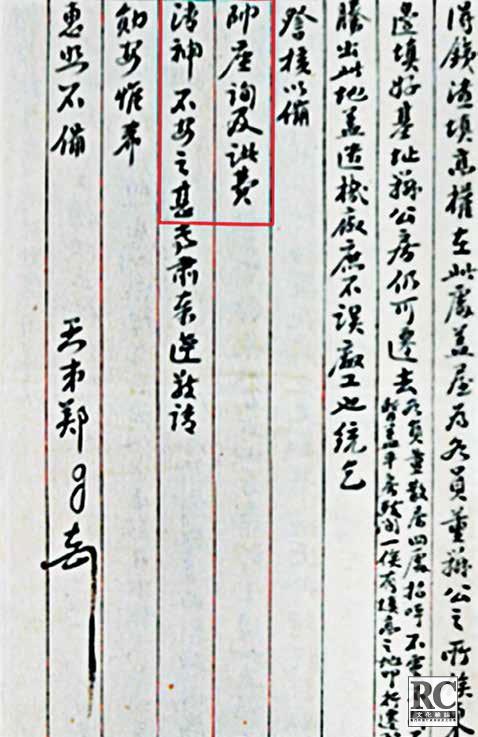

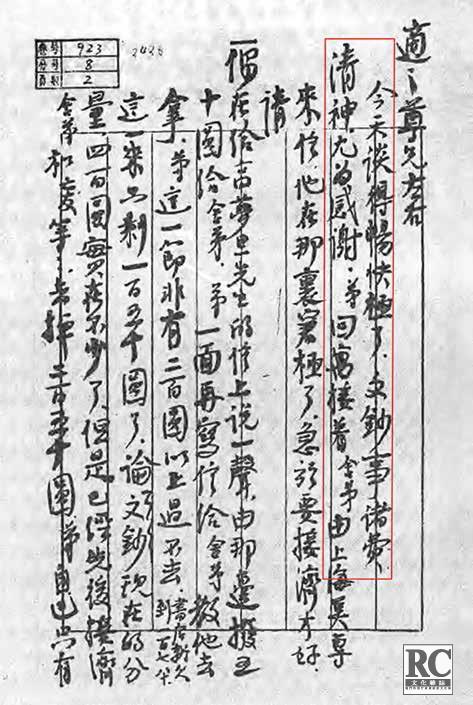

2.黃文對拙文的另外一些補正,雖然不中,但是利於筆者作進一步的說明,也是要表示衷心感謝的。例如,拙文所錄“1925年後孫中山原配夫人盧慕貞回函吳節薇談及對鏡湖醫院的借還款”之信有“諸費清神”一句,其“費”字原文草書寫作6,的確頗難將其字形與費字對上號。黃文將其錄作“感”字,並加註說:“‘諸感清神’譚世寶釋為‘諸費清神 ’……當然‘諸費’是容易解釋的。但察其字草勢,應為‘感’而非‘費’。”7筆者不敢苟同此說,因為古今草書文字變化多端,異字同形或似形之者甚多。故有關釋文,應以文意通順正確而且是常見的詞句為主據。切忌以形為據而生造出史無前例的不通之詞句。請看,當時鏡湖醫院的文書中有與形似的、兩個字,如果光看字形的草勢,很難辨認其義。因為前一個之後是“百大元”,故可以毫不猶豫也不必另加說明,就把這個釋作弍或貳。8 而後一個之前是“不記名”9,故可以把這個釋作式。筆者之所以不把“諸清神”的釋作感、弍、式等字,就是因為把這些字加入“諸x清神”中,只會產生史無前例的不通之詞句。相反,“諸費清神”乃清末民初寫信者表示非常感謝收信人的套話,是先以此句形容對方所費心神精力甚多,然後再加一兩句話表示自己的感謝之情。這在清末至民國時期殘存至今的名人信札中,仍時有所見。例如,有封鄭觀應回覆錢恂的信末說:“諸費清神,不安之甚。”(圖2)10 又如,鮑康珍藏的《趙撝叔先生手札》第七通說:“諸費清神,容圖報答。”11 還有,《復旦大夏聯合大學西遷史料匯編》載〈吳南軒請江西省教育廳長程柏廬催發撥地函〉說:“諸費清神,公私同感。”12又有劉文典曾在致胡適信中表示感謝說:“諸費清神,尤為感謝 。”(圖3)13 又凌叔華致周作人的一封信之末也說:“諸費清神,容後再謝吧。”14 顯而易見,這裡的費字如果改為感字,就不但不通,而且語意重複。此外,“諸費清神”的首字變換為“多費清神”而義同,至今也存留有不少例證。例如,蕭公權致汪榮祖手劄說:“多費清神,至深銘激。”15又楊聯陞《國史探微》的前言說:“多費清神,統此致謝!”16 至於還有改為“有費清神”17、“極費清神”18、“既費清神”19 等等,語意皆大同小異。足證“諸清神”的不可釋作感。

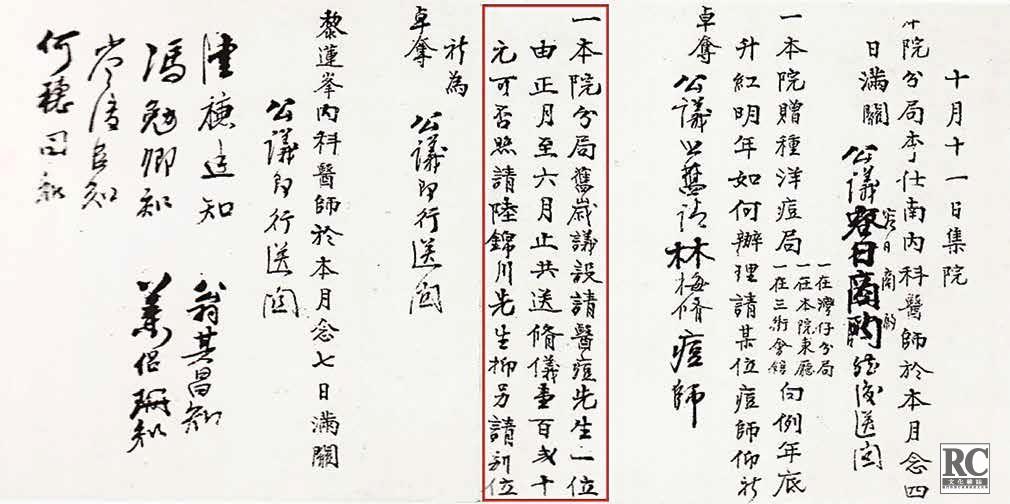

3.拙文抄錄孫中山原配夫人盧慕貞回覆吳節薇的索債函的首句如下:“節微(薇)先生大鑒:傾奉[這是文獻首見將‘薇’改為‘微’] 來書,藉知一切。”20 筆者之所以註明此一現象,乃因認為其中可能含有微意,但未及展開明說。雖然黃文沒有明指而實際是針對拙文之註而提出如下之說:

大家都知道,盧慕貞是不大通文墨的,她的書信,都是由她口述,請人書寫,這封

圖2•鄭觀應回覆錢恂的信末說:“諸費清神,不安之甚”(加紅色方框部分)。

圖3•劉文典曾在致胡適信中表示感謝說:“諸費清神,尤為感謝 (加紅色方框部分)。”

信亦如是。封面作行書,吳節薇的“薇”字寫作“微”[譚案:是封面及內文皆寫錯],少了草字頭,也許因為盧慕貞口述時沒有說明是哪一個薇字,書寫者便用上了同音的“微”字;又或前人喜歡將自己的名字用上同音字,以轉出多重意思來,如吳俊卿,本字倉石,後改字昌碩;梁寒操原名翰藻;秦咢生原名嶽生等。所以“薇”“微”之別,不是很大問題。⋯⋯21

筆者認為“盧慕貞是不大通文墨”之說姑且存疑。竊以為即使此信乃他人代筆,此代筆者肯定是既精通文墨,又是其親信而非常瞭解情況之人。名從主人,乃是人際或國際通行的基本原則。如果是本人改換名字,那是其因應主客觀情況變化的權利。研究者在有必要時,也可以探究其改名換字的原因。如果有人在回信時將別人的名字錯寫了同音的別字,譬如說,人家原名“珠玉”,你寫作“豬肉”,即使是無意的筆誤,也是失禮不敬的行為。在有必要時,研究者應該分析其中是有意改字還是無心之失。鑒於黃文有上述異見,故有必要在此將拙文沒有細論的微意補述。竊以為,吳節薇在孫中山逝世起碼三年之後,致函其早已離婚的前妻盧慕貞提及自己早年為孫擔保借款之事,這是甚麼行為?可謂不言而喻。孰知盧慕貞不但深明大義,而且充分瞭解孫中山的兩筆借款與還款的情況,故此沒有上當。據其覆函可推斷,其內心實際認為吳節薇此信是不顧其前夫在生前早已還清借款的事實,乃借提醒為名而意圖訛詐。故此,其覆信除了據事實說明情況外,並用表面是誇獎其以往支持孫中山的善舉為已經“仁至義盡”的方式,含蓄地表示了與其斷絕仁義關係之意。基於對方已經有假裝不知道孫中山已經還款的訛財失義的企圖,故其將吳節薇的“薇”字寫作“微”,乃指其變成氣節微小之徒,實非無心之失,而是有意之為。因為“節薇”這個美名,乃取義於商周之際伯夷、叔齊因為守節食薇而最終餓死於首陽山的故事。改為“節微”應含微言大義,暗指其已由守節之義士變為失德欺人寡婦的小人。古詩說:“靡不有初,鮮克有終。”治史者不可因為吳節薇早年對孫中山的幫助以及其做過一些有益社會的善事,就無視其晚年曾致函盧太夫人企圖訛財,以及偽造揭單和傳播假史偽說以騙取名利的劣行。覆函第二段稱“先生(吳節微)肯為先夫擔保揭款,仁至義盡”,乃明褒而實貶。所謂物極必反,“至盡”即會斷絕。今人在與朋友斷交前多會自稱對對方已經“仁至義盡”。竊以為很可能是吳的來信先自稱對孫中山的欠款問題已經“仁至義盡”,故盧氏覆函即用此語回應,以示兩家早已經仁斷義絕。再從盧氏覆函用了印有〈總理遺囑〉的信箋本身,可以窺見其有意警告對方不可再對孫總理及其遺屬作欺死詐生之舉。兼且其在署名處加蓋了“孫公館”之印,更顯示了本函內容乃嚴正而鄭重的聲明,不可能有半點含糊錯漏。

4. 黃文在反對筆者對吳節薇偽造孫中山揭單的揭露與批評時,既認為揭單的日期與鏡湖醫院的記錄有一日之誤差沒有問題,22 還對筆者提出了如下批評說:

譚世寶教授對盧慕貞說不出是哪一年還款持平和態度,說是微小失誤⋯⋯但是對第一筆借款揭單上的日期和丙申《誌事錄簿》所記僅一天之差,即說成是“後來炮製出錯之一證”⋯⋯令人有寬嚴不一之感。23

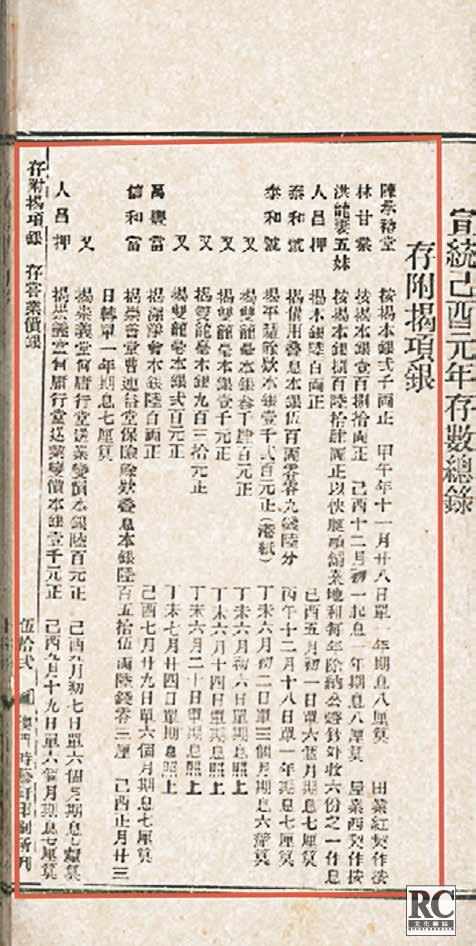

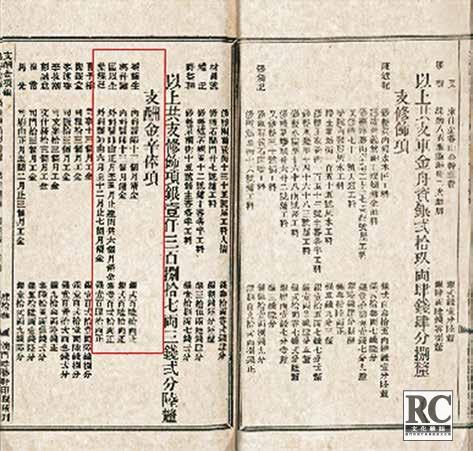

的確,兩者的錯誤表面看來似乎都是有關時間的微小失誤,而且前者記錯的時間是數以年計,後者的誤差卻只有一天。讀者如果只停留在淺表而非深入實質的比較研究,當然應該認同和接受黃文這一批評意見。故在此有必要略作回應說明,筆者之所以對前者寬而對後者嚴,原因就是兩者的性質迥異。盧慕貞不存在借記錯時間欺詐別人錢財或欺世盜名的問題,完全是由於時隔多年而記錯,故可以給予合理的解釋和諒解。至於吳節薇之誤則是在意圖訛騙盧慕貞的信失敗之後,又於1940年通過其次女將題名為〈揭本生息贈藥單〉的所謂“借據”交由簡又文在香港主辦的廣東文物展覽會展出,並且成功誤導了史家簡又文把它當作“由總理的筆簽字”的珍貴革命文物。其從中獲取了巨大的名利是不言而喻的。由於該揭單涉及鉅額金錢借貸,其簽字日期理應不是事後回憶而可能出現那怕是一天的誤差,又因為是多人見證之“的筆簽字”,完成簽字即一手交錢,一手存單記錄,更不可能有簽字日期與存單記錄日期的一日之差。這和我們現在去銀行取錢與記錄是同時完成是一樣的。由此可見,黃文是把即時記錄而不可能出現的誤差,與時隔多年之後的記憶誤差混為一談了。而且,目前所見從同治甲戌到宣統元年的《鏡湖醫院徵信錄》皆載的〈值事規條〉有關規定說:

七、院內管箱核數,公推值事一名,每日必到公所及院內檢查日收日支,該銀未足百數者存在院內之箱,其鎖匙係該管理所管。至於記數另有司事,每月將進支數目條錄貼院內以便眾覽。

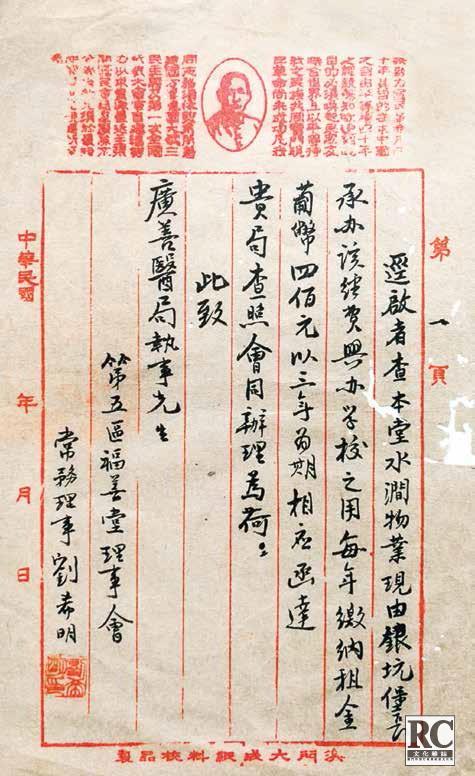

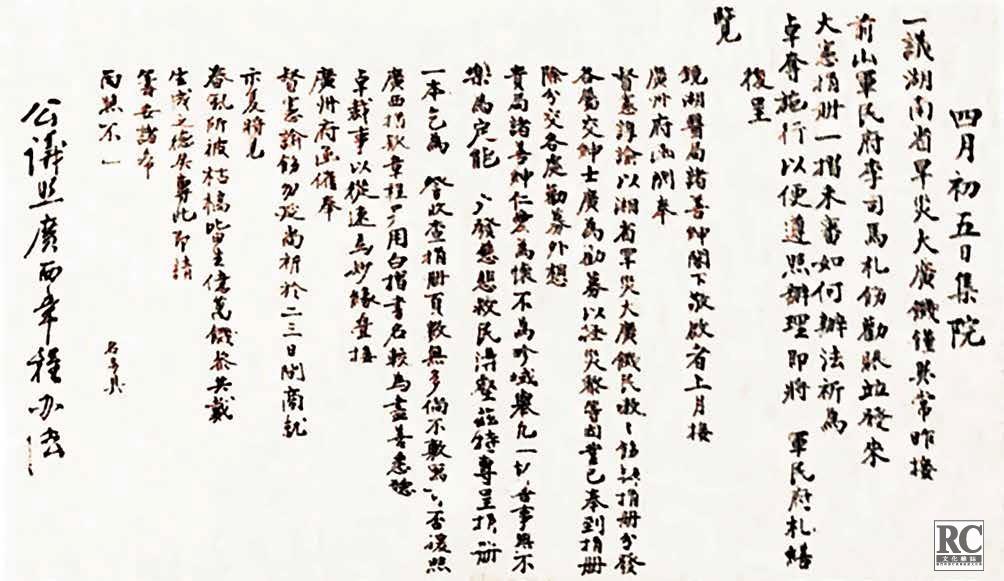

圖4•盧慕貞對吳節微(薇)意圖訛騙之覆函

⋯⋯

九、院內所收各善信捐項及施送藥劑衣棺善後銀両,必有印板收單交執,凡交銀者,祈卽取收單,庶免冒收之弊。

十、院內只設閒用圖章,至於銀両要務,必須總理的筆簽名,方可為據。倘非總理簽名,則為經手是問。24

據以上各條可知,鏡湖醫院對於銀錢單據的交收記錄是有嚴格規定的,事關差一日就差一日的利息,特別是“凡交銀者,祈卽取收單”,可以知道不可能存在即時交單付銀入賬的揭單日期比記錄存檔早一天的情況。況且,從吳節薇手中流出的孫中山早已經還清欠款的所謂“的筆簽字”的揭單原據,就連黃文都已經承認其實際並非孫中山本人“的筆簽字”的,而其簽字日期竟然比鏡湖醫院當時借錢的即時收單的即時記錄提前了一天,故此筆者拙文推定其簽字日期的這一細微誤差,顯然就是時隔數十年之後作偽的失誤,是完全合理的推定。另外,值得注意的是兩張借據皆無有權批核銀両要務的鏡湖醫院總理的簽名蓋印。而第一張揭單竟然有黎若彭、黎曉生、張楨伯等為現任總理的簽名,只是他們都以“知見人”而非總理的身份出現。對此一大破綻,後文再論。

二、對盧慕貞覆吳節微函及其所藏鏡湖醫院還款單據的新研究

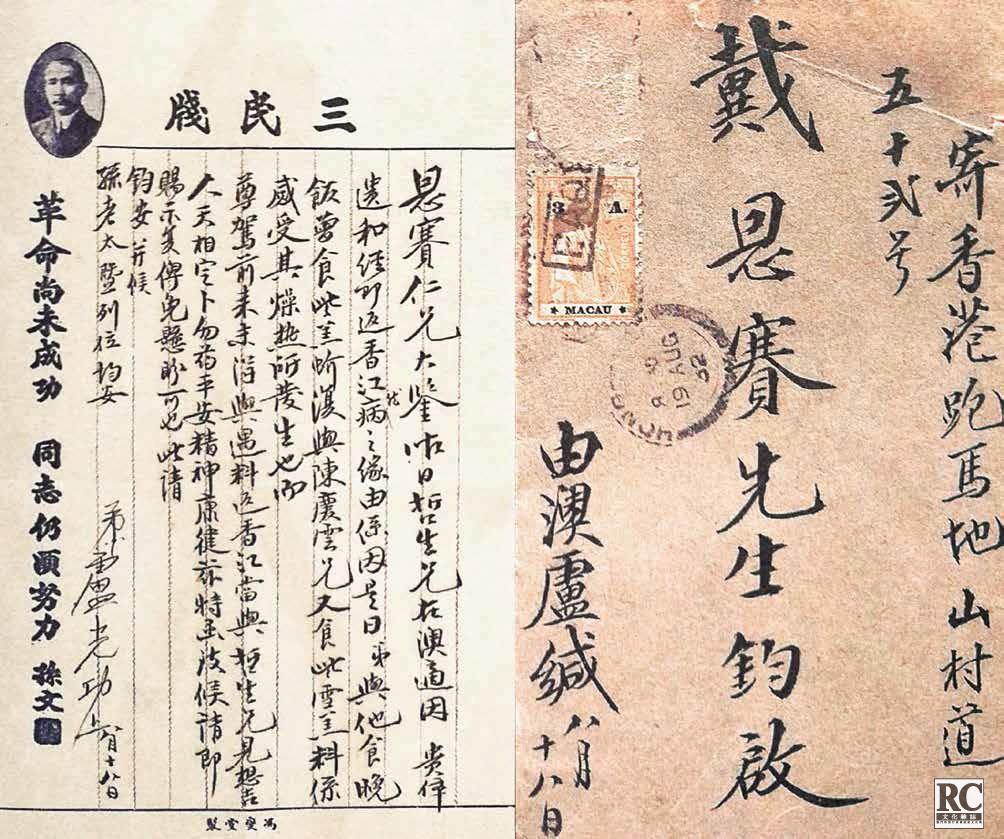

為了便於做出新的研究分析,在此有必要再將盧慕貞對吳節微(薇)意圖訛騙之信的覆函附圖(圖4),並抄錄標點如下:

節微(薇)先生大鑒:傾奉

來書,藉知一切。查先夫逸仙所開中西藥局,前於癸巳年揭借鏡湖醫院受託辦理益善會銀貳仟肆佰元,五年期,壹分息,並請

先生擔保之借款。經氏於民國拾年至拾壹年間,由余吉棠(堂)先生經手如數償還與鏡湖醫院當年值理收妥,並領回收據

圖5•1925年8月8日盧光功致戴恩賽(孫中山與盧慕貞的女婿)函

矣。竊思

先生肯為先夫擔保揭款,仁至義盡,故特於還款後修書奉達,請釋懷念。諸費

清神,手此致謝,並頌

近祺

孫盧慕貞謹啟(加蓋印:孫公館)現提出一些新觀點如下:

1. 對於此信的日期,筆者的舊作曾簡單說是“約在1925年後”25。黃文增加了如下的具體說明:

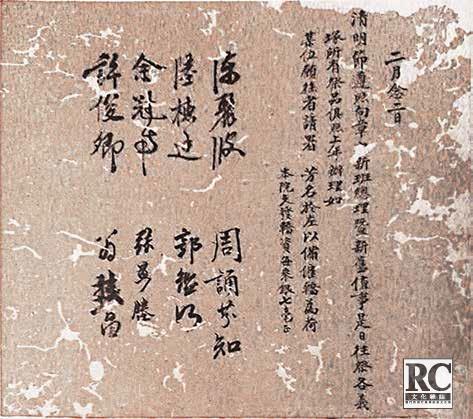

信札的用箋是早年流行的八行箋格式,但眉端用朱墨印有孫中山像和〈總理遺囑〉,是特製的專用箋。雖然欄邊印有“中華民國年月日”的紀年期,但未見填寫。所以不能確切知道此信發於何年何月日,僅能憑專用箋印有〈總理遺囑〉來推斷是在1925年3月12日之後。26其後文又進一步說:

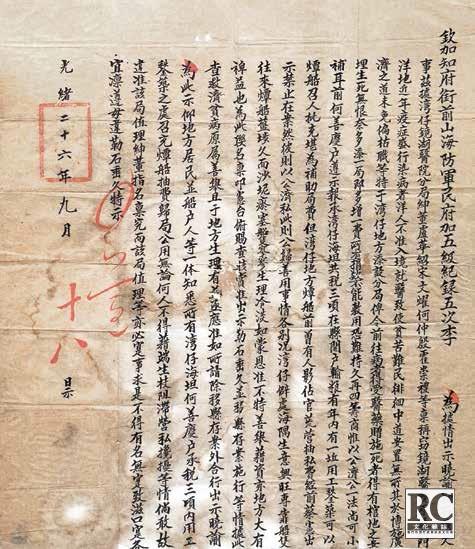

從專用信箋印有〈總理遺囑〉來推算,覆函應是1925年以後的事,原因是1925年孫中山逝世,仍在居喪之年,應該不會那麼快用朱墨來印製〈總理遺囑〉 的信箋。27

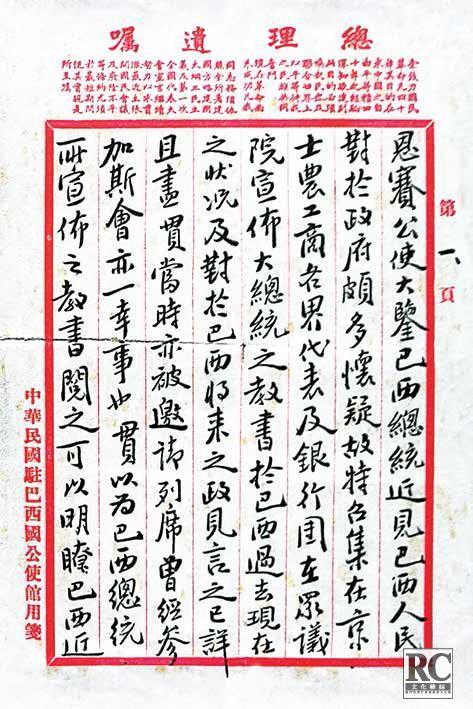

圖6•中華民國駐巴西公使館人員寄給澳門戴恩賽函選頁

雖然黃文寫出了推斷該信日期的理據,而結論與筆者舊作相同,就是籠統地說“覆函應是1925年以後的事”。在進一步的研究之後,筆者於此有必要指出:首先孫中山作為備受黨員尊崇効忠的國民黨創黨總理,不但是其遺屬要對其守喪三年,其全體忠實的黨徒也要對其守喪三年,期間只能用黑色印製信箋,如1925年8月8日盧光功致孫中山女婿戴恩賽函。(圖5)28 故可以推定身為孫中山遺屬的前妻盧慕貞所用紅墨印其遺像及遺囑的信箋,起碼要到1928年3月12日之後纔可能出現。其次,此函所用印有〈總理遺囑〉的信箋並非孫公館專用的所謂“專用信箋”,而是全國通用的普通信箋。則應該是在國民黨軍的北伐勝利、其南京國民政府於1928年12月統一中國後,對先總理孫中山的各種推崇與紀念方式通過國民黨組織和民國政府機構普遍推行於全國,這類印有總理遺囑(或加印孫中山頭像乃至加印國民黨旗和南京民國國旗)的信箋,纔開始一度於各地皆有印製售賣而通行全國,這在當時是東西南北的任何單位及個人都可以使用的。29 至今我們仍然可以在有關文物拍賣網上看到民國這個時期同類信箋的各地公私信函。其中多數是像盧慕貞的信那樣,既沒有填寫年月日,也沒有印刷單位,亦沒有印上專屬某黨國或工商教等機構或私家、個人用箋的字句。30 雖然筆者只見到有一信箋的地腳印有“廣州市龍藏街永?號統辦全球文具批發”31,但已經可以斷定這類信箋是供店舖批發和零售的商品,都應該是通用信箋。而所謂專用信箋,就是為某機構、組織或個人專用而印製的,故一定會在信箋的天頭印上該機構、組織或私家、個人用箋之類的句子。例如,有記載“民國年間的‘國立’北平師範大學用箋,一度曾在天頭上印出一百多字的‘總理遺囑’,左右兩側分印‘革命尚未成功,同志尚須努力’”32。也有部分實寄信箋填寫了寫信日期,筆者目前在互聯網絡中所見有兩封是實寄於民國十八年(1929)及十九年(1930)的信箋。33 另外,在近年澳門出版的一些書籍也看到兩例實發的信箋。其一,是民國二十一年(1932)六月一日中華民國駐巴西公使館人員寄給澳門的戴恩賽(孫中山與盧慕貞的女婿)函,所用信箋天頭印有不帶總理遺像的遺囑,左側下邊豎印“中華民國駐巴西公使館用箋”。34(圖6)表明這是該公使館訂製的專用箋。其二,是民國三十六年(1947)二月一日福善堂常務理事劉希明等人致澳門鏡湖醫院的灣仔廣善醫局函,其信箋天頭印有與盧慕貞此函大同小異的總理遺像及遺囑,地腳印有“澳門大成紙料校品製”。35(圖7)表明這是通用的普通信箋。近年有書籍將盧慕貞此信的日期定在“1925-1952年間”36,仍失之過寬。筆者鑒於盧慕貞此信將其還款時間的民國八年誤記為十至十一年間,也應是起碼時隔十多年纔可能出現這樣巨大的記憶誤差。再加上前述各種信箋與社會發展變化的關係作綜合的研究分析,收縮了其可能出現的時間範圍,最終推斷盧慕貞此信應該寫於1929年之後,至吳節薇父女用偽造的揭單騙倒簡又文等人的1940年之前,很可能就在1939年至1940年間,孫府與吳家的經濟都處於困頓的時期。

2. 能否解開有關揭單是否偽造之謎,關鍵之一就是能否對吳節薇與盧慕貞的通信作正確解讀。由於目前未見吳節薇致盧慕貞函,故筆者在此只能根據盧慕貞的覆函及其他一些旁證,對吳節薇致盧慕貞函的時間、主要內容與目的作一些合理的推測,以回應黃文向筆者提出商榷的一些誤論。請看黃文提出如下之說:

我們推想,吳節薇在孫中山逝世後,想

圖7•劉希明等人致澳門鏡湖醫院的灣仔廣善醫局函

到還有癸巳年那筆借款要作了結的(另一筆借款已由吳節薇清還,詳後),便致函盧太夫人詢問還款的情況,因吳是擔保人,有責任知悉是否還了款。37

筆者認為,黃文上述“推想”是難以成立的。首先,吳節薇既是擔保人,又是多年參與鏡湖醫院值理會的高層人士,豈有不知該款早在約20年前的“民國八年(1919)”,已經由孫中山、盧慕貞託余吉堂清還了。這種行徑,顯然是粵方言所說的“扮豬食老虎”。根據前述盧慕貞的覆函日期很可能就在1939年至1940年之間的推斷可以連帶推斷吳節薇致盧慕貞函的時間,就在盧氏覆函之前不久。因為盧函開头便清楚說:“傾奉來書藉知一切。”按理說,孫吳兩家原本有幾十年的交情,兼且居處甚近,此類陳年舊債問題,應該以往就有過當面的商討,絕不會出現過去一直不聞不問,幾十年後忽然想起,也不登門商討,就突然發函追債。搞到彼此要通過書來信往的方式討債與拒還,可見其時兩家已經因財傷誼,沒有過去的互相過門見面的交往了。而吳節薇身為孫中山兩筆五年期借款的擔保人,其決不可能如黄文的“推想”,在按期於光緒二十三年十一月一日(1897年11月24日)代還了第一筆款之後,卻對後其四個多月即光緒二十四年三月初七日(1898年3月28日)也到期的另一筆款長期不聞不問,一直等到借款人孫中山於1925年逝世多年之後,大約在1939年至1940年之間纔突然“想到還有癸巳年那筆借款要作了結的”,而致函其前妻“盧太夫人詢問還款的情況”。而且,如果孫中山至死都沒有償還這筆債務,則鏡湖醫院會肯定會不斷向擔保人吳節薇追債,乃至訴諸法律。故吳節薇不必向“盧太夫人詢問況”,就應該知道孫中山在民國八年已經了結了癸巳年那筆借款。故此,可以推定吳節薇不是故作不知情況地單純向“盧太夫人詢問還款的情況”,否則盧氏的覆函就是答非所問了。因而可斷其為故作不知情況,向盧致函提起孫中山有筆陳年舊債是自己作保的,說自己現在被追討甚至可能說自己已經代還了,如 果對方作出不知情況的回覆,他就可以進一步訛騙

圖8•光緒三十三年丁未正月念一日的“鏡湖醫院值事集議誌事部記載:“上揭單契劵等件當眾點明對字存在人和當鐵甲萬處”(加紅色方框部分)

對方還款了。

請大家試想,孫中山是何等英明和道德高尚的革命領袖,怎麼可能在當了臨時大總統和黨國領袖之後,還把青年時期所欠鉅額債務留給早已離婚的前妻呢?而出乎吳節薇意料的,是孫中山所欠鏡湖醫院的這筆鉅債實際是早已經由盧慕貞委託余吉棠(堂)清還的,所以盧慕貞不僅完全清楚有關還款情況,而且收藏有鏡湖醫院發給的還款閒單,以及權當原始借據的新寫揭單。為了便於大家研討,有必要再把筆者舊文率先分析的這一還款單據抄錄如下:

茲收到

孫逸仙先生還來鏡湖醫院益善堂揭銀貳仟肆佰元正[案:“銀貳仟肆佰”之上加蓋篆刻“管數圖章”印,“元正”旁加小字註:西紙],此銀妥收後即將揭單交還逸仙先生收回,併發此記數閒單存據。

中華民國八年舊歷(曆)己未九月初七日 單

[案:“日”與“單”字的空白處蓋“澳門鏡湖醫院”印]

由此可見,盧慕貞手上不僅有上述正式還款憑據的“記數閒單”,而且還有此單寫明的“此銀妥收後即將揭單交還逸仙先生收回”的第二筆借款的“揭單”。黃文卻說:“筆者懷疑鏡湖醫院在發出此還款收據時,是否同時‘將揭單交還’,如果真有正本揭單交還,那就不必另寫收據。”38 此說純屬主觀臆想的無稽之談。因為白紙黑字寫明“此銀妥收後即將揭單交還逸仙先生收回”,對此是毋庸置疑的。如果沒有“將揭單交還逸仙先生收回”,則應將此“記數閒單”的有關內容刪節改寫,註明原揭單已經“失去或棄掉”或作廢,以防有人再拿出來向孫中山追債。事關鉅款的償還,是必須據實寫得一清二楚的。

黃文接著又提出一個錯誤判定說:

再有一個推測,鏡湖醫院因為失去或棄掉了第二筆借款的借據正本,當接到盧慕貞的還款時,重再撰書一張借據,充作“揭單交還”。但揭單的內容僅三、四人詳知,而且是二十多年前的舊事,誰可寫出如現存這張〈備忘副本〉般的詳當細節來?所以此推測也難成立。

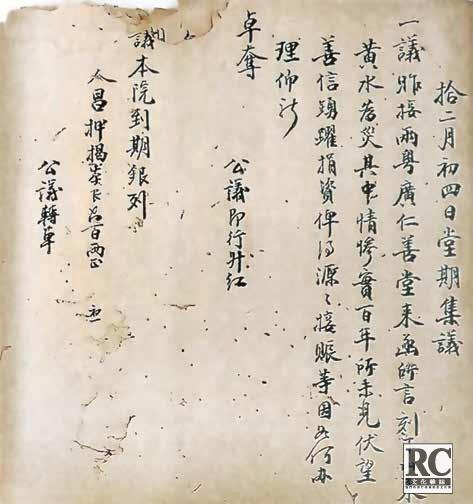

恰好相反,筆者認為這個推測是基本成立的。因為據《澳門鏡湖醫院慈善會會史》所載始於光緒三十三年丁未正月念一日(譚案:即1907年3月5日)的《鏡湖醫院值事集議誌事部》記載:二月初四(譚案:即1907年3月17日)堂期會議定二月十六日(譚案:即1907年3月29日)交代下屆值事會時移交嘗產地契及藥局附項生息銀單開列內有:存吳節薇翁擔保中西藥局揭益善會本銀”。39 而筆者發現曾在鏡湖歷史紀念館展出的原件,及後來只有澳門博物館之書所載照片的相連此頁的下一頁說:“存前[山]軍民府李發給海坦內准築燂船所告示壹張。上揭單契劵等件當眾點明對字存在人和當鐵甲萬處。丁未年甲萬匙交梁文波……”40(圖8)經查核接管甲萬匙的梁文波等三人,就是丁未年鏡湖醫院的總理。筆者據此認為,清末民初時期鏡湖醫院有關“揭單契劵等件”的每年移交與保存都是按照這種嚴格的規定程式進行,故任何“揭單契劵”都不會因為無心的過失而“失去或棄掉”。而此頁首行的“存前[山]軍民府李發給海坦內准築燂船所告示壹張”,就是同類記載的末行,也就是接續上頁“吳節薇翁擔保中西藥局揭益善會本銀”等十一件單據乃至目前未見展示和記載的更前頁的有關記載。可見,以上有關記載的十二件或以上的“揭單契劵”的下落,就是下文所說的“上揭單契劵等件當眾點明對字存在人和當鐵甲萬處”。筆者再根據目前鏡湖醫院公開的資料,知道此次移交的上述“揭單契劵”中還有一件至今保存得相當完好,這就是最後一項的清朝管治澳門的前山軍民府同知李榮富(或作福)所發的“前[山]軍民府李發給海坦內准築燂船所告示壹張”。非常幸運的是,此件曾先後被載入鏡湖醫院出版的兩本史籍中。(圖9)41 故筆者可以引作重要的旁證,說明同時移交的孫中山這張鉅款揭單和後來的有關記錄的毀滅,應該是在此之後的幾年間,鏡湖醫院効忠清朝和接受清朝管治的值理會公議決定的。因為當時誰也不會預見到被清朝通緝逃亡的孫中山最後竟能成功推翻清朝,成

圖9•前山軍民府同知李榮富(或作福)所發的“前[山]軍民府李發給海坦內准築燂船所告示壹張

為創立民國的臨時大總統,後來還被國民黨和民國政府奉為“國父”。否則,他們一定會把這揭單作為無價的“傳家寶”保存下來。對此下文會逐步深入舉證分析。

3. 由於鏡湖醫院自己把揭單原件銷毀了,本來已沒有依據向孫中山追債的。所以當孫中山在民國八年主動託人歸還欠款時,鏡湖醫院只能請知情者甚至很可能是吳節薇“再撰書一張借據,充作“揭單交還”。這應該是根據現存資料所能作出的最合理的推定。而其敢於致函盧氏追討已經不存在的欠債,很可能因其家道中落,經濟有困難,兼以為盧氏文化低且忠厚老實和不知詳情,故不惜冒險訛騙她。豈料盧氏不僅對孫中山的全部借還款情況都十分瞭解,而且手中還有鏡湖醫院交給存據的還款收據及揭單,故此其覆函使得吳節薇致函訛騙的企圖破產。因此,盧函實為吳氏恥辱之證物,是其生前秘藏而從來不敢向人提及或交出公開展覽的。

4. 黃文曾記述其追查盧慕貞的覆函被鏡湖醫院收藏及面世的過程結果如下:

這封書函,現存鏡湖醫院歷史紀念館。⋯⋯按理此書函應在吳節薇家,或由其後人保存,為何會入藏鏡湖醫院歷史紀念館,而且要到1989年纔公開此文獻 。2013年1月11日,我訪問鏡湖醫院慈善會時,便問到這個問題。王敏先生在展廳指著盧太夫人回覆吳節薇的信說:此信是原件,之所以由我們鏡湖醫院收藏,那是因為吳節薇是我們值理的人,他有些物品擱在院內,這是我們整理他的物品時發現的,時間是在他故世後,所以沒有趕及在解放後不久與孫中山的其他文物一起送交國家,因而存留在院中。

我返回香港後,仍感未夠詳盡。於是在1月23日用電傳求詢⋯⋯兩天後,我即收到王敏先生回電話,他回答道:“我找到已退休的姚豐先生來憶述,他說鏡湖歷史紀念館要在1989年初開幕,在此之前對慈善會的資料進行整理⋯⋯竟在資料檔中翻出此書函來。又據姚老的回憶,除了此信函外,再沒有吳節薇的其他物件在一起。⋯⋯”42

以上記述非常重要,對筆者有很大參考價值,故首先要表示衷心的感謝。筆者認為,其所述鏡湖醫院有關人士的答覆中,應以姚豐的憶述較有一些可信度。因為鏡湖醫院向來有〈司事規條〉第六十一條規定:“院內上下人等,不得私貯親友衣箱什物。一防疏失,致滋事端;二防阻塞,有礙公幹。”43 因此,筆者認為前述王敏的“因為吳節薇是我們值理的人,他有些物品擱在院內”之說不可信。筆者還推定有關信件是在吳節薇身故之後,其後人不知此為其秘而不可告人和示人之恥辱之證物,甚至以為這是可以為吳節薇及其家族增光之傳家寶物,纔會將它送人再轉交鏡湖醫院收藏和展覽。44 由此可推定,前述姚豐的憶述也有含糊失準之處。首先,因為吳潤生主編並且於2001年出版的《澳門鏡湖醫院慈善會會史》應該把當時該院所藏有關孫中山的文物資料都收載了,卻沒有收載此信。由此可以推定,此信當時仍在吳節薇的後人收藏,並未交給鏡湖醫院存檔。又翻查筆者於2004年到鏡湖歷史紀念館拍攝的照片,也沒有此信件的陳列照片。由此可以更進一步推定,此信當時仍由吳節薇的後人收藏,並未交給鏡湖醫院存檔。筆者是在2011年再參觀鏡湖歷史紀念館有關紀念“辛亥革命一百週年”的展覽時,纔在新出陳列的展品中拍攝到此信。故最初撰寫舊文時,使用了自拍而效果不好的此展品照片。不久,又在發現廖澤雲主編的《辛亥革命一百週年紀念特刊》第31頁轉載了此信照片。筆者看到即將其收入修改後的拙文。45 其後,又看到還有澳門政府的澳門博物館的紀年辛亥革命一百週年的展覽也展出了此信照片,並載入了有關書籍中。46 這是所印出版時間最早,卻是筆者較遲看到的書。而所印出版和面世的時間最後,實際卻比《辛亥革命一百週年紀念特刊》稍早成書的《鏡湖春秋——文物集》,也收載此信照片。47 因此,筆者認為鏡湖醫院有關人士不可能早在1989年已經“在資料檔中翻出此書函”,卻要等到2011年纔將它公開展覽和載書出版。故此推定其離開吳節薇後人之家而被鏡湖醫院收入存檔的時間應在2011年之前不久。無論黃文所述是否有關人士的原話,筆者認為他們都應該認真重新研究有關說法,並翻查和核對有關展品的收藏和展出記錄,再做出清楚而合理合實的說明,以釋疑問。

三、對吳節薇的偽揭單及詐騙函之新證與推斷

1. 與黃文對盧慕貞覆函誤解相關的,就是其對吳節薇的偽揭單及詐騙函的誤解。在此,還有必要繼續否定黃文在前述誤說之後的進一步的錯誤推斷:

推斷一:吳節薇替孫中山清還第一筆借款之後,就沒有填還第二筆借款。

也許是財力問題,又或者是自認已代還第一筆借款,已仁至義盡。其後,孫中山革命成功,成為偉人,吳節薇有叨了光之感,當然沒有追討代還之款。及至孫中山病逝,他又想到第二筆借款還未了結,於是寫信給孫中山的元配夫人盧慕貞,提示第二筆借款的問題(吳節薇可能沒有分第一筆借款和第二筆借款,這裡只是方便讀者明白,指明是談第二筆借款),並將收藏多年的〈備忘副本〉同函寄去,以證明當年確實借了款。但原來早在民國八年(1919),盧慕貞已託余吉棠(堂)去辦理了還款手續。盧慕貞也就為此回覆了吳節薇。48

以上黄文的推斷,實在粗疏。首先,吳節薇與盧慕貞兩家在彈丸之地的澳門,距離甚近且交往幾十年,書信往來根本不用“寄”,而是派人親送面遞。即如盧氏此封回函,封面根本不寫地址,只寫:“函陳吳節薇先生啟”。49 正如筆者的舊文所指出的:“其第一張所書訂立日期為光緒十八年十月三十日(1892年12月18日),原有題名為〈揭本生息贈藥單〉,其公開面世始於1940年香港舉辦的廣東文物展覽會。”50 在此可以更具體說明,有關此揭單為孫中山親筆簽名的借據原件及其家藏有此借據原件原因過程之說,應該是吳節薇通過其次女吳錦鈿告訴簡又文等人,並於1940年2月11日至2月15日期間將有關所謂借據原件送出參加2月22日在香港大學馮平山圖書館舉行的“廣東文物展覽會”展覽,之後又被次年出版的《廣東文物》收載。51 而黃文為了開脫吳節薇偽造此揭單之過錯,強將兩張偽揭單都說成是“〈備忘副本〉”,而且說吳節薇“寫信給孫中山的元配夫人盧慕貞,提示第二筆借款的問題(吳節薇可能沒有分第一筆借款和第二筆借款,這裡只是方便讀者明白,指明是談第二筆借款),並將收藏多年的〈備忘副本〉同函寄去,以證明當年確實借了款。”其後文竟然提出進一步的“巧辯”異說:

譚教授這一重大發現是功不可沒的,他指出這兩張揭單上的“孫逸仙”的簽名不是“的筆”, 不是“親書”,我是十分同意的。但是否就是吳節薇的偽作?我則有所保留。正如上文所述,現存的兩張揭單是對借款擔保人吳節薇的〈備忘副本〉,不能稱之為偽作。簡又文雖然有說是原據,但那是引述吳錦鈿的說話。並非吳節薇親口所說。到目前為止,還沒有找到吳節薇直言借據是真本的說法,他只是說自己代孫中山還了錢,而且僅談第一筆,因為第二筆借款不是由他清還,所以在記者面前沒有胡亂吹牛。足見吳節薇為人誠樸。52

筆者認為此說完全不合情理和事實。試問:如果不是吳節薇親口授意,其次女吳錦鈿如何敢擅自或能夠對簡又文說出這“不啻傳家寶”的揭單的來歷及其為孫中山“的筆”“親書”的“原據”?又如何敢把這傳家寶拿出來展覽並且最後以目前不知的代價將其此傳家寶交給簡又文,後來就被其創辦兼實際掌管的廣東文獻館所收藏?吳錦鈿必須得到其父親授意,而且必須向簡又文搬出其父親的大名,說明有關揭單及其為孫中山“的筆”“親書”的“原據”之說是來自其父親亦即借款擔保人吳節薇所說,纔能使史家簡又文相信並寫出前述有關簡介說明。黃文此說放過了造假傳假的始作俑者吳節薇,而讓其女兒及簡又文成了替罪羔羊,是筆者不能苟同的。退一步說,即使吳節薇沒有親自教唆其女兒胡說行騙,但是他不可能不知道簡又文等人已經被其女兒誤導而相信這是孫中山“的筆”“親書”的“原據”,卻不加澄清制止,任由此誤說長期誤導“黨國”與世人,從而讓其本人或女兒不但騙取了可能相當鉅大的金錢報酬,還竊取了保存及獻出傳家寶的國寶文物的榮譽,這應是其“罪”無旁貸的。治史者對所有前人的歷史評論,必須有功記功,有過記過。既不能以功掩過,也不能以過掩功。在討論吳節薇是否有偽造揭單的可能問題中,黃文接著列舉吳節薇的一些“樂善助人”的事蹟,其實是浪費筆墨的轉移視線與問題,絲毫不能證明其晚年不會偽造孫中山的借據騙人。

2. 至於前引黃文說:“他只是說自己代孫中山還了錢,而且僅談第一筆,因為第二筆借款不是由他清還,所以在記者面前沒有胡亂吹牛。足見吳節薇為人誠樸。”這顯然是針對筆者舊文如下之說而發的:

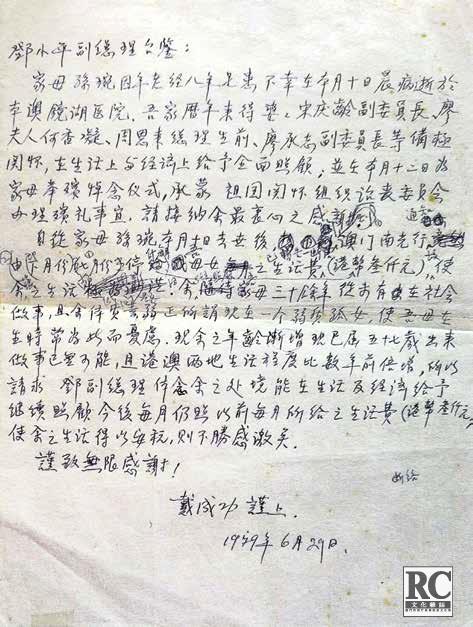

圖10•1979年6月29日戴成功致鄧小平副總理信草稿

在盧慕貞於1952年死後,吳節薇就公然在前述1956年的紀念孫中山誕辰九十週年大會上聲稱是他代孫中山還了那一筆借款,卻又不提孫中山還有另一筆借款,是盧慕貞託他人還清的。其可信性值得懷疑。53

現在因應黃文此說為吳節薇的辯解與美言,做補充新證說明。吳節薇之所以在1956年不敢提第二張揭單以及有關盧慕貞託他人還清該款之事,更不敢提及盧慕貞於民國八年給他的覆函,就是因為如前所述,他曾將偽造的第二張揭單亦即黃文所謂“收藏多年的〈備忘副本〉”寄給盧慕貞以圖訛騙,結果被識破而失敗了。故此,對於都是由他擔保的孫中山的兩筆借款,其只提及第一筆而不提及第二筆,完全有意的選擇性的記憶與遺忘。一直由吳節薇收藏的此信以及吳節薇完全有能力再製造的第二張“揭單”,既沒有和第一張“揭單”一起拿出展覽並交給簡又文轉廣東文獻館所收藏,也沒有在其生前的紀念孫中山的報告中提及和出示。可見,正如筆者上文所證,此信是其一直秘不示人的恥辱,而相關的第二筆借款及揭單,雖然也是其作擔保人的,也必然是其諱莫如深的。

另一方面,由於盧慕貞為人厚道,估計其應該是體諒吳節薇畢竟曾為孫中山作過借款的擔保人,認為吳致函企圖詐騙自己應有家道中落的困境苦衷,所以一直沒有公開此事,也沒有將其所知道的孫中山的全部欠款的情況告知世人。有關鏡湖醫院交給回孫中山的還款收據及第二張“揭單”,一直收藏到盧慕貞去世幾十年之後。由於孫中山一生清廉革命,並沒有多少財產留給盧慕貞。盧慕貞的女兒孫婉及外孫女戴成功在晚年生活相當困難,多年來都要靠中國內地政府特別批准給予3000港元資助生活費。(圖10)54 戴成功是在其母親於1979年6月10日病逝不久,就首次回大陸探親參觀。估計她是在這次探望其稱為“婆婆”的宋慶齡時,將一些家藏的文物包括其所不知含有重大文物價值和秘密的孫中山的還款收據及第二張“揭單”,都送給了宋慶齡。故此,在宋慶齡逝世之後,這兩件文物就成為“宋慶齡故居管理中心”可以公之於世的收藏品了,從而成為筆者率先用作研究孫中山有關借款的揭單真偽及還款真相的重要證據。

3. 黃文還引喻失義地提出如下之說:

〈備忘副本〉雖非原據,但在幾乎沒有可能找到真本的情況下,〈備忘副本〉便珍如拱璧。這裡令人想起王羲之的〈蘭亭序〉,其真本已佚,摹本便成無價寶。同樣道理,現存孫中山向鏡湖醫院揭銀的借據雖是〈備忘副本〉,但仍然是研究孫中山史事的珍貴資料。55

筆者認為,如此比喻真是不倫不類。因為〈蘭亭序〉的摹本是人所共知的,而且其價值在於書法藝術,即使明知是摹本,人們也承認該摹本的書法藝術價值。而揭單並不具備書法藝術的價值。其歷史文物的價值就在於其是為孫中山“的筆”“親書”的“原據”。僅就其將非揭單原件稱為孫中山“的筆”“親書”的“原據”傳世這點而言,其為偽作之案便已經成立,不可推翻,這是必須首先確定的。至於其為對原件照抄的所謂“〈備忘副本〉”的贗品,還是添加了原件不可能有的內容之偽撰,這點留待下文另加分析證明。首先必須看到和承認這個事實,就是因為受吳節薇父女間接和直接的誤導,史家簡又文對此借據作了如下誤導天下後世之人的失實的簡介:

總理於光緒十八年(1892年)在港畢業後,即赴澳開設中西藥局,以懸壺行醫為名,密謀革命為實。當時需款孔亟,乃復以買辦藥料為名向鏡湖醫院藥局借銀二千元,藉利進行,訂立借據,由總理的筆簽名,而由吳節薇為擔保人,另有知見人六名。此款於民國成立後早已償還。原據由吳節薇交其次女錦鈿女士保存,不啻傳家寶也。原件向未公之於世,影片是由女士借出攝製者。56

以上乃對此借據的首次公開簡介,只是籠統說“此款於民國成立後早已償還”,並無明確說是由吳節薇代還的。當然,從“原據由吳節薇交其次女錦鈿女士保存,不啻傳家寶也”之說,可以看出已經暗藏有此款是由吳節薇代還,故鏡湖醫院就將借據交給吳節薇,再“由吳節薇交其次女錦鈿女士保存”,成為其“傳家寶也”。但是,正如筆者舊文曾簡單地作合理的推斷所說:

按照此說,孫中山的借款是在民國成立(1912年)後早已償還。雖然沒有說是由他代孫中山還,但言外之意是他代還的,所以借據就成了他家暗中保存的傳家寶了。問題是以孫中山在民國成立之後的能力與影響,是否會讓吳氏代還這筆為搞革命而借的2000大元的債務,而容許借據一直被吳氏留在手上。而吳氏在1956年竟然又改口說此一“借款五年的日期告滿(即1897年),我便代孫中山先生還了兩千元,另還三百元利息。”這種前言不對後語而有損孫中山信譽的說法,顯然不可信。57

在此要進一步指出,為何吳節薇在此之前的1929年至1940年之間致盧慕貞函不提自己在1897年代還了這第一筆款,並且握有孫中山親筆簽名的借據之事,反而以含混之詞提及孫中山尚有借款未還,且有借據在其手之事呢?正如前引黃文也說:“吳節薇可能沒有分第一筆借款和第二筆借款,並將收藏多年的〈備忘副本〉同函寄去。”對此筆者認為,由於這第二筆借款實際早已由孫府託人清還,故吳節薇雖然附上了很可能是其臨時偽造的形同原據的第二筆借款揭單(即黃文所謂“收藏多年的〈備忘副本〉”),但是不堪手握鏡湖醫院的還款收據及補寫揭單的盧慕貞回函一駁。而黃文卻硬指吳節薇的“〈備忘副本〉”,即盧慕貞保存留到今天的第二張揭單。筆者則認為盧慕貞所保留的“第二張揭單”,乃鏡湖醫院在民國八年收到該筆還款時,便將還款閒單收據及其所註明的“揭單”一起交回孫中山的代表盧慕貞。鏡湖醫院不可能在還款閒單收據中註明隨即把“揭單”一起交回孫中山,實際上卻並不交回。至於黃文所述吳節薇“將收藏多年的〈備忘副本〉同函寄去”給盧慕貞的,顯然是另外一張偽揭單,應該是與該詐騙函一同被盧慕貞銷毀了。因為盧慕貞既已經識破和駁回了吳節薇用偽揭單行騙的詐騙函,所以就不保留該函與單。決不會反過來,把鏡湖醫院所還“揭單”和吳節薇的騙函都銷毀了,而把鏡湖醫院的還款收據與所謂吳節薇“〈備忘副本〉”的偽單一起保存。

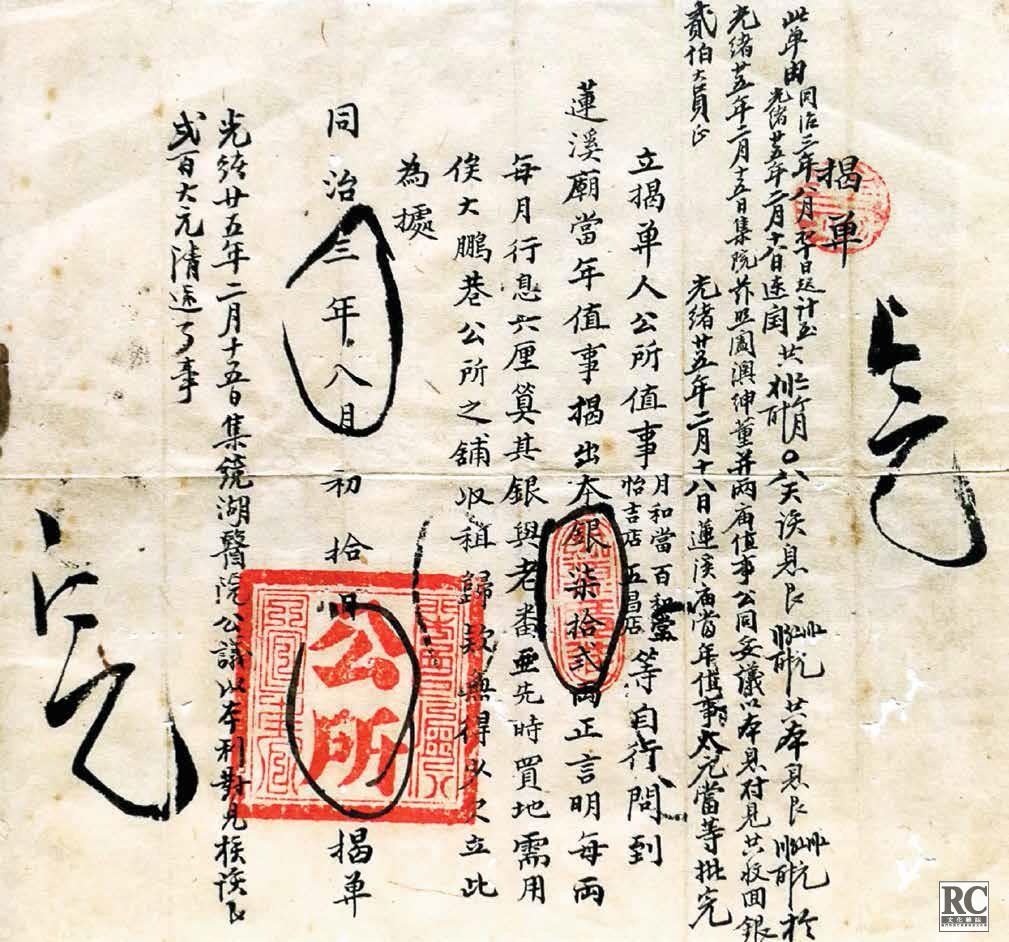

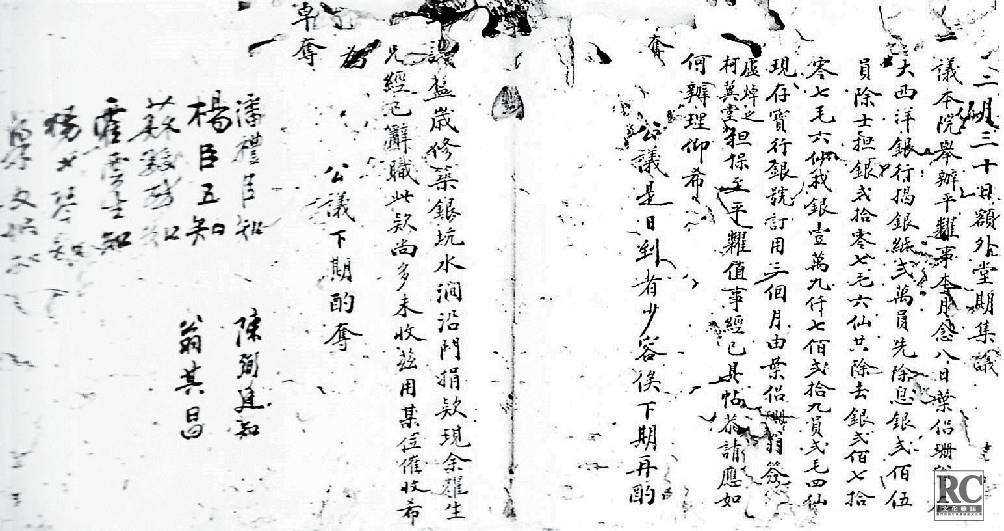

4. 吳節薇之所以既沒有附上同樣是偽造的形同原據的第一筆借款揭單,甚至壓根就沒有提及此單,原因就在於此款的確是在“借款五年的日期告滿”或之前就已經清還了。但是,這個事實的確認,並不等於確認此款是如吳節薇在時隔近六十年之後的1956年11月13日(案:此為據1956年11月14日澳門《大眾報》載推定,與當時和今天承認和習慣在12日舉行孫中山的誕辰紀念會差了一天,其故待考)所說:“鏡湖藥局也曾追還欠款,但我沒有理會,直至借款五年的日期告滿,我便代孫中山先生還了兩千元,另還三百元利息。”筆者舊文曾指出其“三百元利息”與揭單的規定不合,實為其胡說傳假之一證。58 而黃文竟然列舉1899年鏡湖醫

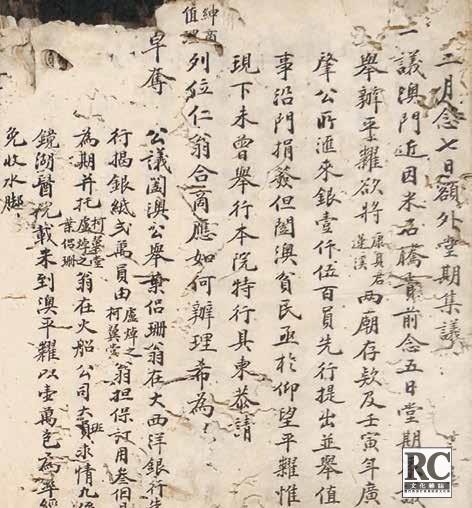

圖11•1899年鏡湖醫院公議減收本息的原件

院公議減收公所(由月和當、百和堂、怡吉店、五昌店組成)所借蓮溪廟的債務利息為例,以證“吳節薇獲鏡湖方面酌收利息不是不可能的事。”59 在此,請大家看清楚有關1899年鏡湖醫院公議減收本息的原件。(圖11)60 這次公議的原件共分兩部分。第一部分,包括在加蓋刻有篆文“圖章”二字圓印的題目“揭單”。這是目前所見澳門鏡湖醫院保存和公開發表的唯一正式的借錢“揭單”,具有極高的研究價值,可以作為鑒別所謂孫中山的兩張“揭單”不僅不是鏡湖醫院保存的正式“揭單”的應有樣式,而且是偽造的樣板。請看其第一部分的“揭單”內容,是記述有關借款的起止日期及所借本銀利息到此日為三百五十六元二角六分,由光緒廿五年二月十五日“闔澳紳董並兩廟值事公同議妥”減收為二百元的決定,已經三日後獲得債主“蓮溪廟當年值事太元當等批完”。其第二部分首先是“同治三年八月初十日”所訂立的揭單原本抄件,其中所揭本銀數目用墨圈了並加蓋可能是公證者的長圓形印章,篆刻文字為“財源廣進”。其結尾的日期加蓋了方形的公所(“公所”兩邊的疊篆文應分別是“月和當百和堂”與“怡吉店五昌店”)大印。在此之後是重抄鏡湖醫院對此揭單的公議決定:“光緒廿五年二月十五日集鏡湖醫院公議,以本利對見(現),核該艮(銀)弍百大元清還了事。”前述方形的公所之印有部分蓋在此決定上,應是表明借方同意按照此決定清還欠款。由此可以推定,孫中山所借本金1440兩的鉅款為公所這筆本金72兩的借款的20倍,如果要減息,也一定要舉行同樣的集會公議,留下同樣的抄寫了有關公議決定以及加蓋幾種印章的揭單原本抄件的文件存檔。現在用孫中山的“揭單”與此“揭單”對照,所要提出和解答的疑問是,為何比它只晚了一年的小額錢債的“揭單”非常完好清晰地保存下來了,但是與之同時存檔的孫中山這份鉅額錢債的“揭單”卻不知所蹤?筆者認為有兩種情況可以回答或解釋這疑問:其一之可能是根本沒有對孫逸仙借款集議減息這回事,故也就沒有公議減息的文件存檔。其二之可能是早已有人代其還了該借款的本息,此人很可能就是孫中山臨離開澳門發廣告聲明,指定全權代表其處理中西藥局一切財務事宜的陳孔屏。有關還款部分的檔案肯定都作了存檔記錄,原本就寫在1895的鏡湖醫院誌事錄簿中,卻在後來被人為的原因銷毀或隱藏了。其中的主要原因,應是後來陳孔屏死於反清革命,而孫中山又因起義失敗而流亡日本,成為粵港澳皆知的朝廷欽命通緝犯。其時一直高懸清帝御賜“旨建坊”的鏡湖醫院值理會的大多數總理,必須奉行清朝政令而對孫中山、陳孔屏作過一些劃清界線的決議,是可以理解之事。此類事情和檔案資料在孫中山及其黨徒得勢的民國時期遭到隱瞞掩飾乃至銷毀,也是可以理解之事。而時至今日,當年的有關人士及其恩怨都已化煙成塵,該解密的就應該解密,以還原歷史真相。

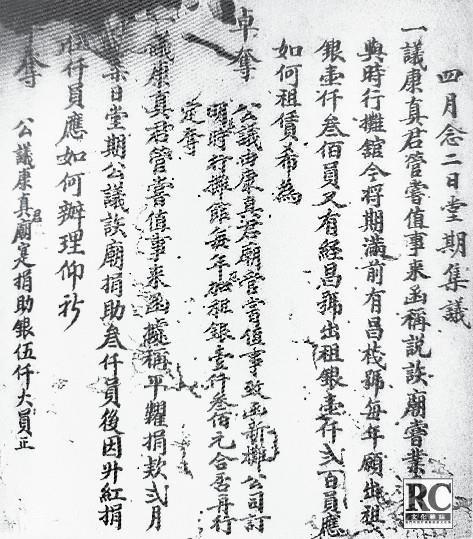

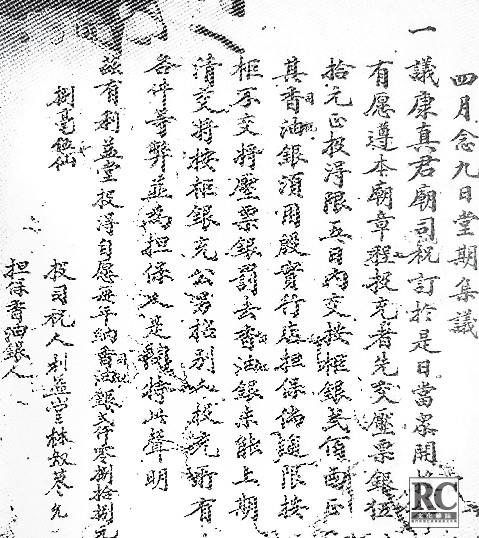

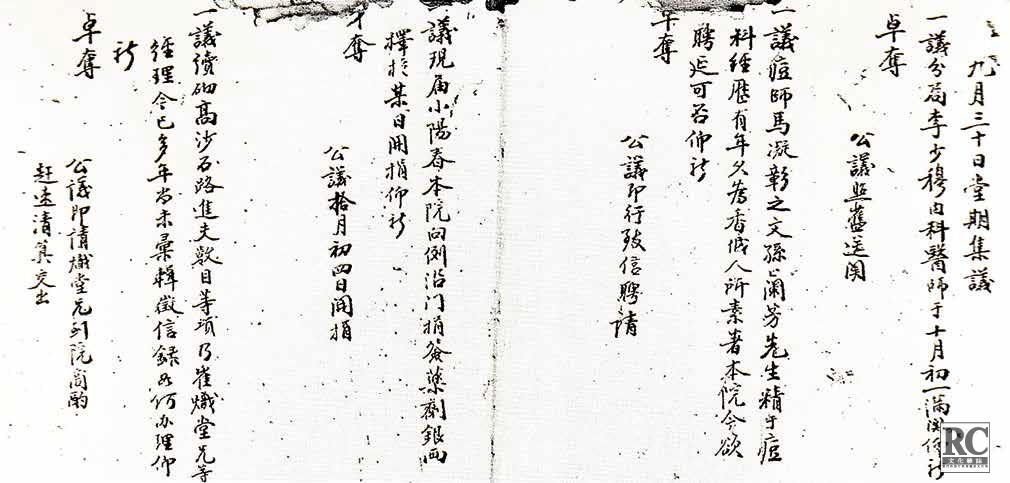

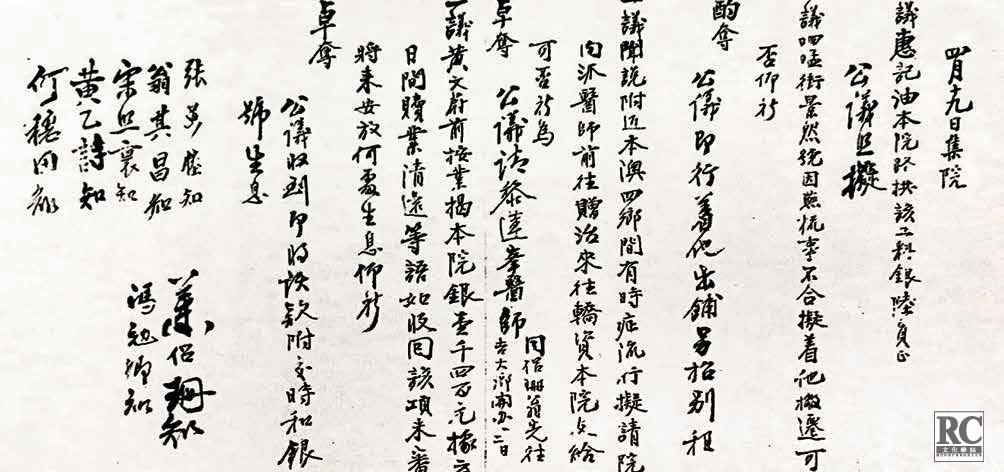

5.再看,如果鏡湖藥局確實曾在未到五年期滿就向擔保人吳節薇追還欠款,則肯定是因為孫中山的離開及其委託代理人陳孔屏之失縱,已經形成无法向該借債人討回本息的事實或風險。作為担保人的吳節薇是不可以用“我沒有理會”,來解釋其如何能回應鏡湖藥局對其問責的追債還款付息的合理合法要求的。而且按照黃文所舉的鄭觀應的例子,吳節薇如果沒有清楚而合理的交代,理應要吃官司甚至坐牢的。而且鏡湖醫院目前已公佈的檔案資料,就有兩則追債之例。其一,是光緒二十一年十月二十五日(1895年12月11日)集院記錄載:“議前期☐☐仲利欄號欠租七個月,今(?)經(?)定交妥租銀三個月,其餘所欠之租,准展限至本月內交清,不得延欠。如違,稟官追究,仰祈卓奪。公議:著照所擬。”61 其二,是光緒二十二年七月念九日(1896年9月6日)集院記錄載:“一議永悅☐、仲利欄號每欠租銀三個月……如何卓奪?公議:著速催收。”62 由此可以推定,如果鏡湖藥局早已經向擔保人吳節薇追還欠款,而吳節薇卻以“我沒有理會”來應付,則鏡湖醫院肯定會有同類的集院公議決定記錄在案的。

6. 實際上,吳節薇根本沒有任何理據證明這筆借款是由他代還的,因為如果吳節薇代還借款是事實,則首先也會有鏡湖醫院集院公議決定記錄在案。例如,曾有廣豐號店舖欠三個月租金,要將所租之店舖轉讓別人承頂代填欠租,就是經鏡湖醫院集院公議決定記錄在案的。63 其次,如果吳節薇代還借款是事實,則其保存了孫中山親筆簽名的借據也應是事實。不可能其既沒有把該借據原件寄給盧慕貞,而其手上又沒有保存這張代還欠款之後必然交到其手的借據原件或代還欠款的收據,卻繼續只珍藏已經“收藏多年”的第一張揭單的“〈備忘副本〉”。而且還要等到1940年纔讓次女將此“〈備忘副本〉”當作揭單原件拿出來欺騙簡又文等人。雖然盧慕貞文化水平不高,但是對於是否孫中山的親筆簽名,還是分得清的。這纔是吳節薇不敢向盧慕貞提及這第一筆借款及出示這偽造的揭單的原因。以致盧慕貞的回信說“傾奉來書,藉知一切”,卻壓根沒有提及第一筆借款之事。這表明盧慕貞應該知道孫中山所借兩筆鉅款的全部還款情況,所以其在“藉知一切”之後,只說明有關第二筆的還款經過以及略表向吳節薇“感謝”之意。另一方面是因為對方只提及和出示有關第二筆揭單,而且盧慕貞也知道第一筆的還款者是另有其人,此人就是陳孔屏,對此上文已经初論,後文再作深論。故此無需提及這筆借款並向吳節薇表示謝意。否則,如果是吳節薇代還了這筆鉅款,即使他的來信不提這一筆,盧慕貞也應主動提及並表示應有的謝意。若非如此,就是忘恩負義了,這是筆者根據其回信所作的又一合理推定。

7. 就連黃文根據筆者舊文的證據,也承認現存兩張揭單都“並非真本”。但是,為了反對筆者揭露吳節薇偽造及其女兒訛傳孫中山的親筆簽名揭單成功欺騙世人之說,強為之辯解說:“〈揭本生息贈藥單〉並非真本,也非偽冒。……而是另有一紙,那就是擔保人吳節薇的〈備忘副本〉。”64 筆者再從另一角度看,也可以否定這一前言不對後語、自相矛盾的無理推想。請看黃文有如下自打嘴巴之說:

如上所述,充當擔保人責任重大,鄭觀應誤信楊桂軒,牽連受禍,迫得變賣家產來填還。吳節薇擔保孫中山向鏡湖醫院揭銀,負上清還責任。作為擔保人,時刻要銘記這筆借款的幾個重點:借款金額、利息計算、還款日期。因為萬一所保者失信,一切就會轉嫁到自己身上,所以不能糊裡糊塗,不知其數⋯⋯解決的辦法,便是依據內容,抄寫一份自存,這就是吳節薇手握的孫中山〈揭本生息贈藥單〉。65

按照以上之說,吳節薇搞出這一“〈備忘副本〉”並加以收藏,目的是為了防止孫中山失信逃債而轉嫁債務到自己身上。黃文既然認定其早已經留有這一手,則顯然不能同時又相信和肯定相反的事實,即認為吳節薇等所有當事人都已經去世之後的自我吹噓是事實:“借款五年的日期告滿(即1897年),我便代孫中山先生還了兩千元,另還三百元利息。”因為如果這是事實,就一定會在1897年的鏡湖醫院誌事錄簿中有所記錄,而且有關記錄部分肯定不會被自然或人為的原因銷毀或匿藏。因為吳節薇並非欽犯而是當時澳門的著名紳商兼慈善家,記錄其清還自己為中西藥局擔保的欠款,應對其本人及鏡湖醫院皆無不良影響。

因此,也就更加不能相信其在代人還款之後對其原本只是為了防止孫中山逃債而收藏的這一“〈備忘副本〉”。這一已經完成了原來的歷史任務、理應銷毀的東西,為何還要繼續保存?加上如黃文所言,其時孫中山乃逃亡的通緝犯,鏡湖醫院都唯恐受其牽連,則其又如何敢把這既無用又可能連累全家的欽犯揭單的原件抄本收藏呢?更何況孫中山不僅在清末反清而被通輯,而且在民初反袁世凱北洋軍閥也繼續被通輯。在孫中山逃亡時,澳門及鏡湖醫院中忠於清朝及袁世凱者大有其人。例如,筆者曾撰文揭露當過鏡湖醫院值理會主席的盧廉若及其三弟盧怡若都就曾積極支持鎮壓孫中山的北京袁世凱和廣東龍濟光的軍閥政府。66 因此,吳節薇不可能把兩度淪為北京中央和廣東政府通緝犯,而且在澳葡政府也要配合緝拿孫中山及其黨徒的情況下,還繼續將其親筆簽名的揭單原件或高真度的抄本一直珍藏到1940年,等到國民政府要員籌備在香港舉辦文物展覽,特別要徵集孫中山的革命文物時,纔將這個所謂國父孫中山親筆簽名的揭單原件,交由其次女當作傳家寶來獻出展覽呢?如果他真是這麼勇敢而又有遠見,則其所能“珍藏”和獻出展覽的孫中山文物就肯定不會只有這一件了。當然,還有一件是與此有關的真正珍貴的文物原件,就是上述盧慕貞的覆信,這是他不敢提及也不敢拿出來的。因為此件會引起人們採訪盧慕貞,從而有可能使其所偽造的孫中山揭單原件被人識破。總而言之,黃文前後的各種說法,都是既與事理不合,也是自相矛盾、不能自圓其說的。

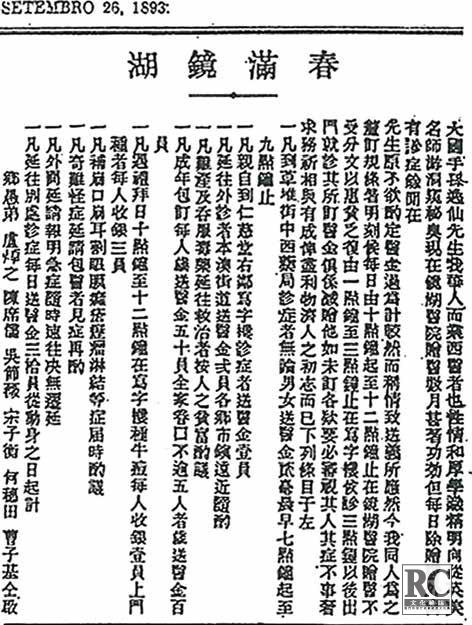

8. 在此,可以交代誰是真正為孫中山清還第一筆借款之人了。筆者經反覆研究,再三斟酌,最終推斷這筆欠款應該是由孫中山於1893年離開澳門前往廣州時,刊登廣告委託代其全權掌管中西藥局

圖12•1893年9月26日《鏡海叢報》刊登的孫逸仙(中山)於9月25日授權陳孔屏代理中西藥局一切銀錢揭借等事務的<聲明告白>

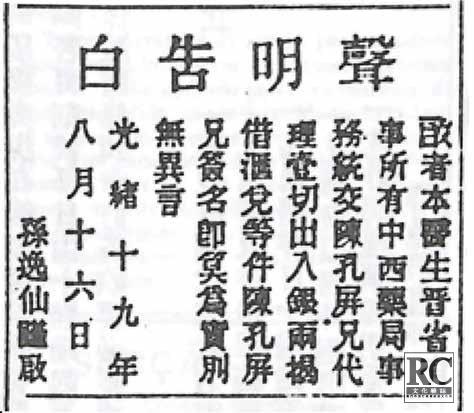

的革命先烈陳孔屏歸還的。正如筆者曾撰文率先指出,1893年9月26日《鏡海叢報》刊登的孫逸仙(中山)〈聲明告白〉如下:

聲明告白

啟者,本醫生晉省有事,所有中西藥局事務,統交陳孔屏兄代理。壹切出入銀両揭借匯兌等件,陳孔屏兄簽名即算為實,別無異言。

光緒十九年八月十六日

孫逸仙謹啟67(圖12)

請大家注意:以上引文的“壹切出入銀両揭借匯兌等件”,當然包括了負責處理償還有關中西藥局欠鏡湖醫院的兩筆債務的揭單。孫中山這個聲明告白,應該是對借款擔保人吳節薇及債主鏡湖醫院都作了交代,獲得他們同意,然後光明正大地離開澳門的。否則,孫中山就是背信棄義的逃債者,把鉅大的債務留給了擔保人吳節薇來償還了。因此,筆者推定孫中山在臨走前,應該與陳孔屏及吳節薇一起到鏡湖醫院作了協商,確定中西藥局的兩筆債務都由孫中山公開聲明委託的代理人陳孔屏負責清還。所以第一筆債務到期時,鏡湖醫院只會追陳孔屏還債,而借據原件也只會交給陳孔屏保存或銷

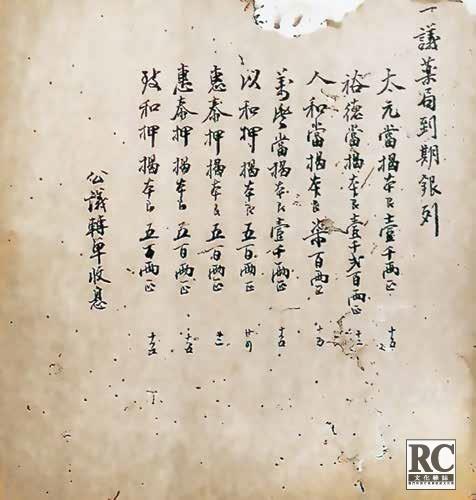

圖13•宣統元年(1909)的《鏡湖醫院徵信錄》所載有關揭單的部分

毀。因為當時其與孫中山為革命各奔東西,已經無法見面把有關揭單交回孫中山了。而且因為這筆欠款已經歸還,所以鏡湖醫院的欠債記錄從此就不記載這筆債務了。又因陳孔屏在此後不久就參加革命而離開澳門,約在辛丑(1901)年間被清廷殺害。此後,孫中山領導的革命遭到一連串的失敗,其很多革命同志也都被殺害或逃亡了。因此,鏡湖醫院的紳董值理的大多數或者効忠清朝及袁世凱北洋軍閥的中央及廣東政府,或者害怕受牽連,而且很可能都認為剩下的第二筆欠債已經成為永遠無法追討的爛賬,所以就把有關同意這筆借款由陳孔屏歸還的公議決定文檔,以及陳孔屏的第一筆還款和尚餘第二筆欠債的一些文字記錄和揭單原件,都銷毀了。筆者至少在目前所見《鏡湖醫院宣統元年徵信錄》所載有關揭單的部分,所記為“陳承裕堂”至“人昌押”等十四項揭單,已經不記中西藥局這筆揭單了。68(圖13)由於每年的《徵信錄》都是根據鏡湖醫院誌事錄簿編寫的,因為他們只看到眼前的嚴重危險而斷然採取避禍的措施,根本不可能預見到孫中山能夠在十多年後領導革命成功,並且成為民國首任大總統。他們更不可能想到,最後孫中山在民國八年十月十日宣佈改組中華革命黨為中國國民黨,繼續以在野革命者的身份不畏艱險地領導反對竊據中央的北洋軍閥的國民革命之際,竟然會委託其居住澳門的前妻歸還鏡湖醫院這筆已經沒有揭單原件可以追討的陳年爛賬了。筆者曾撰文指出:

《孫中山全集》所載1912年3月15日發佈的〈追悼粵中倡義死事諸烈士通告〉表明,陳孔屏實為孫中山革命事業的早期追隨者,很早就成為被清吏逮捕入獄致死的革命先烈之一,故此在辛亥革命成功後即受到孫中山撰發文告通令全國追悼。其文說:“……殆因緣被難,株累重牢。若楊烈蘧﹝衢﹞雲、鄭烈弼臣、陳烈孔屏,洎辛丑省役之梁烈慕義、洪烈全福諸賢,暨所有名不具詳之諸志士者,咸負知覺之先,耆(案:‘耆’應為‘嗜’)義如飴,真嶺海之蒸民哉!”69

由於中西藥局在孫中山離開後由陳孔屏接掌繼續營運,所以有關債務除了陳孔屏個人代理負責,主要應由中西藥局本身的資產做擔保。故現存光緒三十三年二月十六日(1907年3月29日)的有關此揭單的記錄,將舊記錄的“存中西藥局(旁加註小字:孫逸仙)本銀壹仟柒佰弍拾八兩大元揭單一紙(末註小字:五年期揭單一紙,吳節薇保)”改寫為“存吳節薇翁擔保中西藥局揭益善會本銀弍千肆佰大員揭單一紙(末註小字:癸巳三月初七日單,五年期,息壹分算)”。其不提原借還款人“孫逸仙”及後來的代理人陳孔屏之名,雖然這顯示隨著孫逸仙及陳孔屏等的欽犯已經“聲名狼藉”,流傳極廣,其姓名事蹟在廣州、澳門的親清紳士及有關機構可以說無人不知了,不提其名固然有免受欽犯牽連之意。還有一個原因就是該揭單的債務承擔者要由個人轉為法人的中西藥局纔有保障。至於舊單沒有記載借款日期的原因,乃在於其應與前面的揭單的借款年相同,依體例避免重覆,節省筆墨而略寫。由於鏡湖醫院的檔案記錄特別是涉及孫中山與中西藥局的絕大部分被自然或人為的原因損毀或匿藏,我們沒法知道當年有關人士的協商及具體還款情況。但是,可以肯定,孫中山及中西藥局的債務,並沒有走到要追究擔保人吳節薇代還這一步。

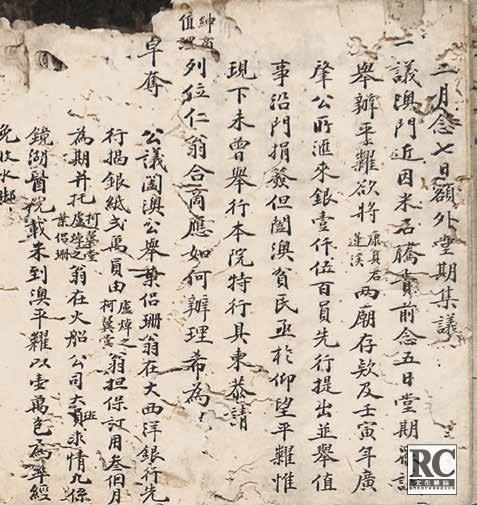

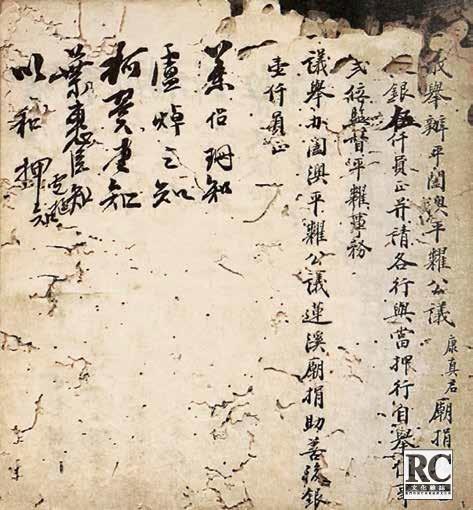

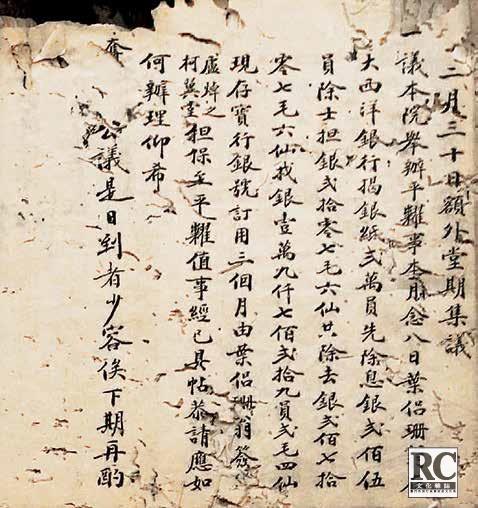

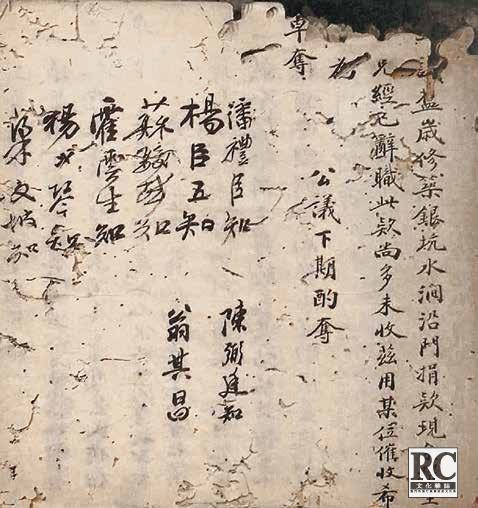

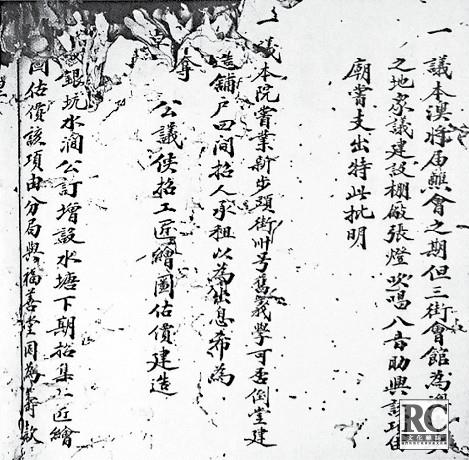

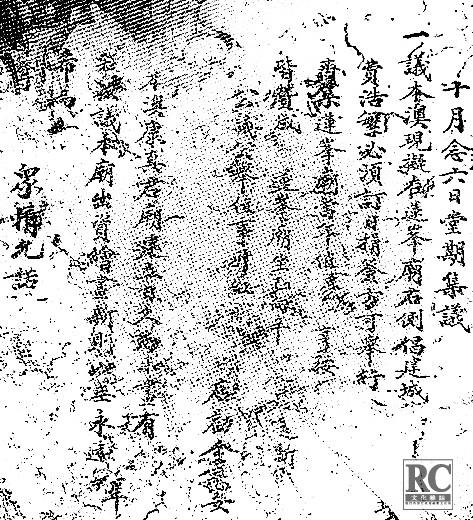

四、對鏡湖醫院尚存涉及孫中山及中西藥局的檔案記錄的新探

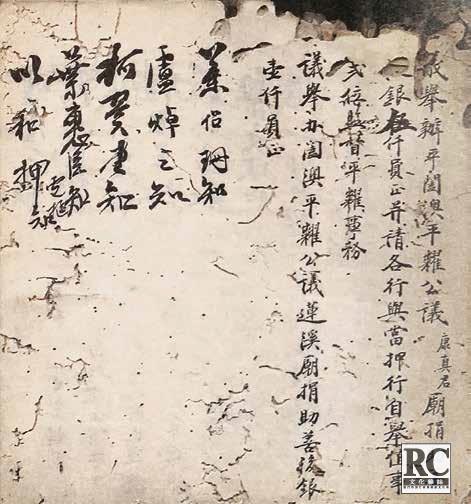

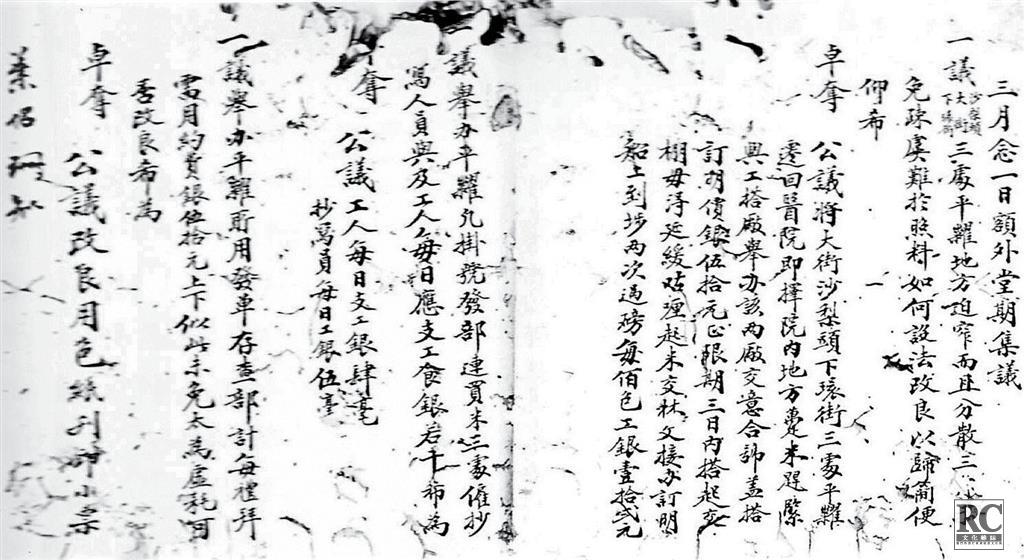

1. 鑒於鏡湖醫院多年來只是有選擇和零碎地公佈或展出了有關孫中山及中西藥局的債務記錄的殘檔的三頁,筆者的舊文曾針對鏡湖醫院並沒有把殘存的檔案資料全部整理公佈,一直嚴重影響了有關問題的研究的展開:

⋯⋯按照有關情況和事理分析,筆者最新的研究結果認為,有關誌事錄簿不可能只剩下目前已經零碎公佈的那幾頁,而有關一百多年前清末民初的鏡湖醫院檔案資料在目前已經完全沒有必要和理由保密,應該儘快將其全部整理公之於世。只有在清代鏡湖醫院值事集議誌事簿的全部記錄都整理公佈,而不是有選擇地公佈某一兩年的一兩頁記錄,纔能說明鏡湖醫院究竟為何可以在超過還款期近十年纔註銷這筆借款。以及更全面地說明孫中山與鏡湖醫院的關係之真相。因此,筆者建議鏡湖醫院慈善會與專業的學術機構合作,全面對現存清末民初的《鏡湖醫院誌事錄簿》之類的歷史文獻資料作搶救

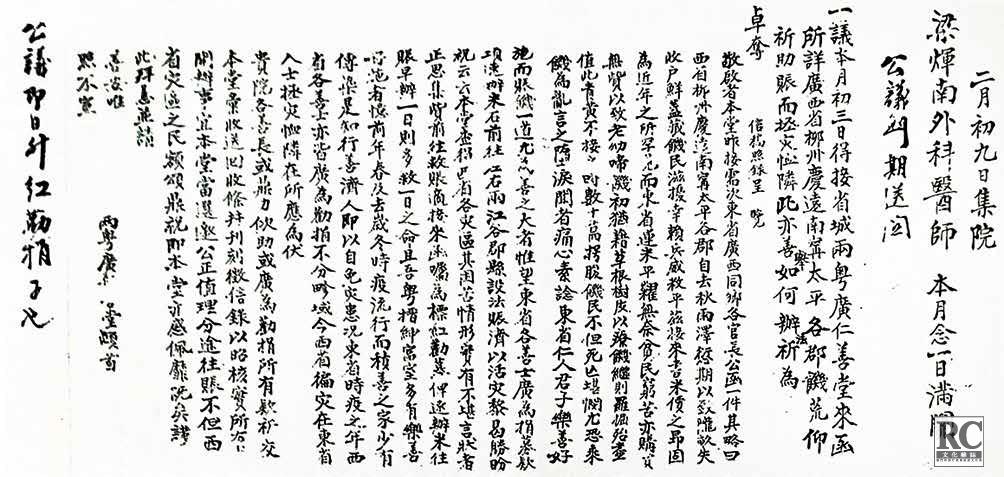

圖14•光緒三十三年(1907年5月5日)鏡湖醫院堂期集議的記錄照片

性的挖掘研究整理和公佈。70

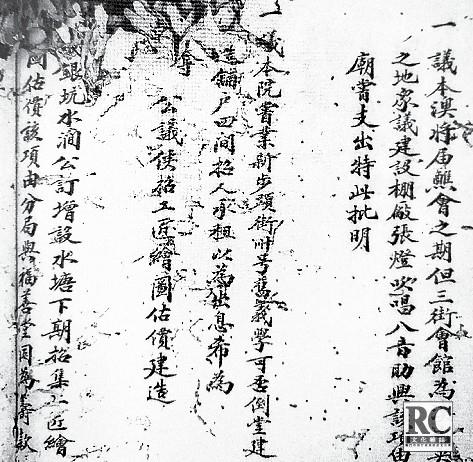

其實,筆者早在2004年就曾經草擬過一個為鏡湖醫院研究整理有關歷史文獻資料、撰寫《鏡湖春秋》的計劃,託人呈送後沒有得到答覆。2011年時我也曾向副秘書長王敏提過前述“清末民初的鏡湖醫院檔案資料在目前已經完全沒有必要和理由保密,應該儘快將其全部整理公之於世”的建議,得到的答覆是殘存的資料已經全部公佈了,沒有可以公佈的了。那本用塑膠紙密封的光緒三十三年誌事簿因為太過殘破,一打開即粉碎,所以也無法公佈其他部分。而黃天受拙文的影響,於2013年向鏡湖醫院慈善會反覆查詢,結果也和筆者差不多。故只有非常無奈地說:“情況不能再作奢想,唯有專注研究這頁攤開來的檔案。”71 由於受到慈善會有關人士並不準確的解答誤導,而且只“專注研究這頁攤開來的檔案”,所以黃文無法探究有關檔案的真相,是勢所必然的。在此,筆者有必要提出新證,說明那本用塑膠紙密封的誌事簿並非一打開即粉碎。因為實際上是最新出版的《鏡湖春秋——文物集》刊載了光緒三十三年誌事簿的另外兩張連頁,即該年三月二十三日(1907年5月5日)堂期集議的記錄。72(圖14)以及其他六張似乎是前所未見的分頁,即該年二月二十七日(1907年4月9日)、二月三十日(1907年4月12日)和三月二十一日(1907年5月3日)三次額外堂期集議的連頁記錄。73(圖15-17)而實際上其原本是在2001年出版的舊書刊載的三幅左右連頁,(圖18-20)74被編輯者分拆和排成右上左下的組合。由此可見,新書這部分不但將有關重要文物的賬冊的部分連頁抽出作碎片化的處理組合,而且不加任何說明,這給研究者造成嚴重的障礙和誤導,使人以為目前該賬冊及同類的文物就只有其抽出的少數幾頁可以拍照印刷。筆者花了極大功夫才得以窺見其中奧秘,故祈望有關編輯出版者應作反思糾正。

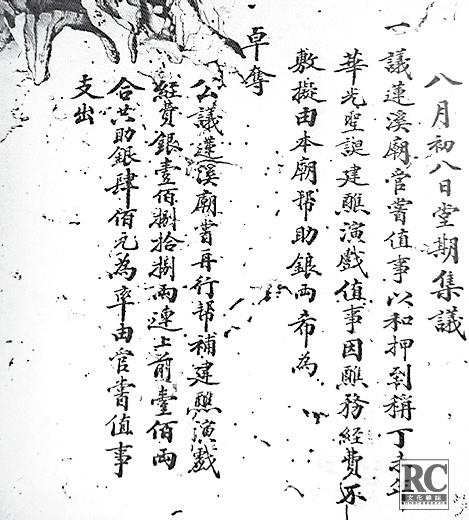

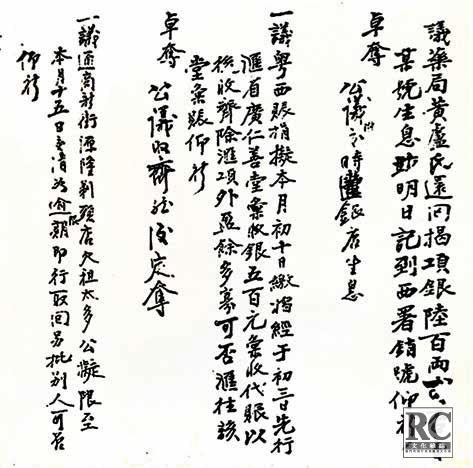

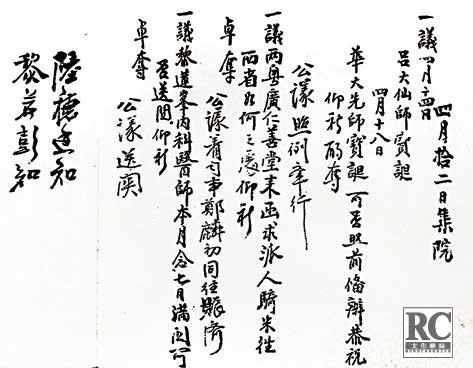

2. 又鑒2001年出版的舊書還刊載了光緒三十三年誌事簿的另外一些分頁:其一是該年四月十四日(1907年5月25日)額外堂期集議記錄。75 其二是該年四月念二日(1907年6月2日)堂期集議

圖15•同上年二月二十七日(1907年4月9日)額外堂期集議的連頁被分為上下

圖16•同上年二月三十日(1907年4月12日)額外堂期集議的連頁被分為上下

記錄;其三是該年四月念九日(1907年6月9日)堂期集議記錄;其四是該年六月十二日(1907年7月21日)堂期集議記錄;其五是該年八月初八日(1907年9月15日)堂期集議記錄;其六是該年八月九日(1907年9月16日)堂期集議記錄;其七是該年十月念六日(1907年12月1日)堂期集議記錄等等。76(圖21-26)綜上所述,足證所謂光緒三十三年誌事簿一打開即粉碎,無法再拍照或提供其他照片之說是不符合實際的。不論過去還是現在,把其中某些連頁或分頁單獨拍照乃至截取成若干碎

圖17•同上年三月二十一日(1907年5月3日)額外堂期集議的連頁被分為上下

片作展覽或載書公佈,完全是由有關鏡湖醫院的展覽的主辦者或書籍的主編者隨意決定的。因為上述所列舉之各連頁與分頁的照片分佈於光緒三十三年的正月、二月、三月、四月、六月、八月和十月,故可以判定該誌事簿當時雖然被蟲蛀而嚴重殘損,但是全書的文字基本保存而且都可以打開拍照。因此,筆者估計2001年或以前,鏡湖醫院慈善會有關人士便已經將此誌事簿全部拍照存檔了。假如這麼多年直到今天都沒有做這個工作,現在趕快做應該還可以搶救這些無比珍貴的文化財富。否則,就有可能真的變成永遠不能打開拍照的廢物了。

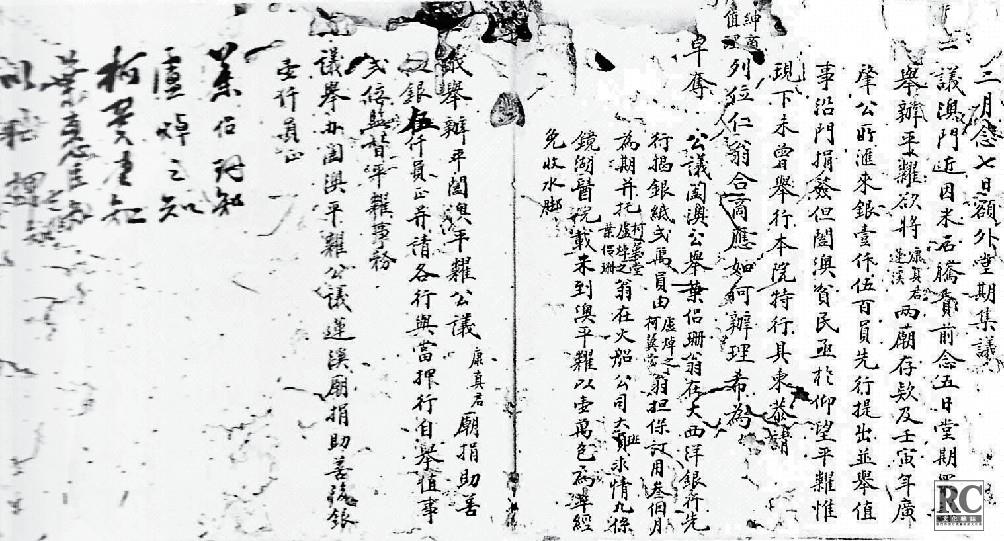

3. 又鑒於該書對其它年份的誌事簿也有同類的編輯記載,故可以作如此類推。首先可以推斷光緒二十二年丙申(1896年2月13日-1897年2月1日)誌事簿也應該是基本保存並且在2001年或以前就已經全部拍照存檔了。因為2001年的書不但刊載了此年誌事簿的封面,77 以及該年二月十九日(1896年4月1日)有關孫中山和中西藥局借鏡湖醫院兩筆款項的兩張連頁的記錄。78 而且分載了光緒二十四年九月三十日(1898年11月13日)、二十二年四月十九日(1896年5月31日)、二月初九日(1896年3月22日)及三月初七日(1896年4月19日)、三月念八日(1896年5月10日)、四月初五日(1896年5月17日)、四月十二日(1896年5月24日)等等。(圖27-33)79 其餘還有四月念六日(1896年6月7日)、七月念二日(1896年8月30日)、七月念九日(1896年9月6日)、六月念三日(1896年8月2日)、六月廿六日(1896年8月5日)以及節錄而不知日期之一頁等連頁或分頁的集院記錄,都是如此。80 此外,本書還在文字轉述中提及十月十日(1896年11月14日)的集議記錄。81另外,2011年的書不但用新的分頁方法刊載了上述照片,而且還增加了該年二月念二日(1896年4月4日)的一頁、十二月初四日(1896年8月2日)的連頁,以及十二月十五日(1897年1月17日)的一頁,而該書兩張的左右連頁皆作上下兩分頁刊載。82(圖34-36)我們只要認真對比研究2001年與2011年兩本書刊印有關誌事簿的連頁或分頁的隨意分類編輯的手法,就發現其越來越嚴重障礙人們對誌事簿的原貌以及其所記錄的事實全貌的瞭解。最具典型之例證,就是這兩本書有關孫中山和中西藥局借鏡湖醫院兩筆款項記錄的編輯的手法。

4. 最後,鑒於該書還用同類的編輯方法刊載了

圖18•1907年5月3日額外堂期集議的連頁

圖19•1907年4月9日額外堂期集議的連頁

圖20•1907年4月12日額外堂期集議的連頁

圖21•1907年6月2日堂期集議記錄(見同上書64頁)

圖22•1907年6月9日堂期集議記錄(見同上書頁)

圖23•1907年7月21日堂期集議記錄(見同上書頁)

圖24•1907年9月15日堂期集議記錄(見同上書65頁)

圖25•1907年9月16日堂期集議記錄(見同上書頁)

圖26•1907年12月1日堂期集議記錄(見同上書66頁)

其它年份的誌事簿的照片或內容,雖然篇幅不多,有的只有一頁甚至少半頁。但是管窺蠡測,可以略知全體狀況之一二。根據筆者多年來對殘缺不全的歷史資料文獻的研究整理,得出兩點經驗方法:其一就是可以從已見資料的部分對未見的其餘部分乃至全體作一些合理的推定;其二就是可以從尚存或已見的某一資料,對與其同類的不存或未見的資料作一些合理的推定。因此,利用2001年之書刊載其

圖27•1898年11月13日堂期集議記錄的連頁(見同上書16頁)

圖28•1896年5月31日堂期集議記錄的連頁(見同上書頁)

他年份的誌事簿的零碎內容和照片,足以推定它們都和前述兩本誌事簿一樣,應該是基本保存下來,並且在2001年或以前就已經全部拍照存檔了。

例如,其所載的照片還有光緒二十一年一月十一日(1895年2月5日)、十月二十五日(1895年12月11日)、十一月初九日(1895年12月24日)、十二月初一日(1896年1月15日)、十二月十五日(1896年1月29日)等等的集院記事錄。83 這顯然

圖29•1896年3月22日堂期集議記錄的連頁(見同上書33頁)

圖30•1896年4月19日的單頁截取部分記錄(見同上書頁)

圖33• 1896年5月24日公議記錄的連頁截取部分(見同上書頁)

圖31•1896年5月10日公議記錄的連頁(見同上書34頁)

圖32•1896年5月17日公議記錄的連頁(見同上書頁)

圖34•該年二月念二日(1896年4月4日)的一頁

圖35(左)• 十二月初四日(1896年8月2日)的連頁

圖35(右)• 十二月初四日(1896年8月2日)的連頁

圖36•十二月十五日(1897年1月17日)的一頁

不能說明該誌事簿當時僅僅剩下這些部分可以拍成這幾張照片,相反,此足以說明其從一月至十二月的各頁都還存在,並且都已經拍成了照片。只有以上部分合符編輯此書的分類內容的需要而被挑選剪輯出來刊載而已。

又如,2001年之書還刊載了光緒廿四年九月三十日(1898年11月13日)、九月廿三日(1898年11月6日)、九月初九日(1898年10月23日)、十月十四日(1898年11月27日)等等的集院記事錄的照片。84 另外,2011年之書刊載了舊書不載的九月初二日(1898年10月16日)的一頁照片。85此亦足以說明光緒廿四年誌事簿的全書及照片應該存在。

雖然,該書只刊載光緒卅二年十二月初四日

圖37•傳為孫中山向鏡湖醫院借款單據之一

(1907年1月17日)堂期集議的小半頁照片,86以及只刊載光緒廿六年十月初二日(1900年11月23日)堂期集議的小半頁照片。87 但是,根據上述的各誌事簿的例證以及筆者總結的兩條研究經驗方法,也可以推定它們都和前述的誌事簿一樣,應該是基本保存下來,並且在2001年或以前就已經全部拍照存檔了。

最後的例證就是,2011年之書還刊載了舊書不載的光緒廿六年十一月初二日(1900年12月23日)、十二月初一日(1901年1月20日)堂期集議的兩頁照片。88以及光緒廿八年十一月廿九日(1902年12月28日)[譚案:原本是左右連頁變作上下兩張分頁]、十二月廿二日(1903年1月21日)的堂期集議的三頁照片。89 而從上述光緒廿六年十二月初一日以及光緒廿八年十二月廿二日的照片可以看出,這兩年的誌事簿後面還有各有若干頁都保存完整。足證筆者上述分析與推定不虛。

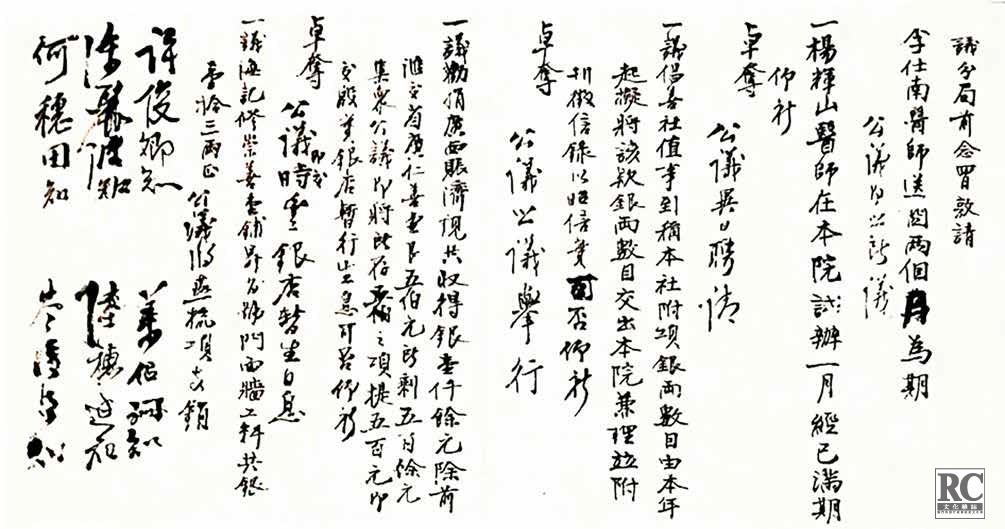

五、對現存孫中山兩張揭單及其在澳門行醫之真相新研究

最後,因應黃文的商榷,筆者在舊作的基礎上,提出對現存兩張孫中山的揭單本身之證偽新研究及結論。為了方便研討,有必要再抄錄兩張

圖38•傳為孫中山向鏡湖醫院借款單據之二

揭單如下:

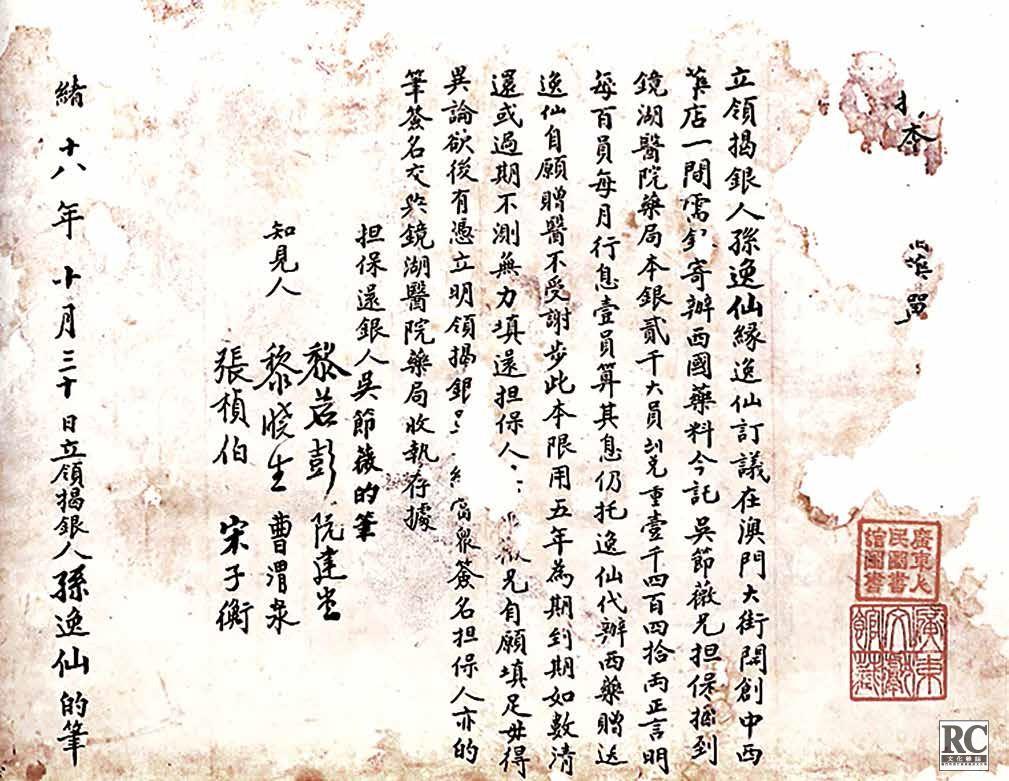

其一(圖37):

〈揭本生息贈藥單〉

立領揭銀人孫逸仙:緣逸仙訂議在澳門大街開創中西藥店一間,需銀寄辦西國藥料,今託吳節薇兄擔保,揭到鏡湖醫院藥局本銀貳千大員,〧〢兌,重壹千四百四拾両正。言明每百員每月行息壹員算,其息仍託逸仙代辦西藥贈送,逸仙自願贈醫不受謝步。此本限用五年為期,到期如數清還;或過期不測,無力填還,擔保人吳節薇兄自願填足,毋得異論。欲後有憑,立明領揭銀單一紙,當眾簽名,擔保人亦的筆簽名,交與鏡湖醫院藥局收執存據。

擔保還銀人:吳節薇的筆

黎若彭 阮建堂

知見人:黎曉生 曹渭泉

張楨伯 宋子衡

光緒十八年十月三十日立領揭銀人:孫逸仙的筆。

圖39•1923年有公證印花的正式借據,借款金額及借款人皆要盖章(見https://baijiahao.baidu.com/s?id=1556926875475802&wfr=spider&for=pc所載)

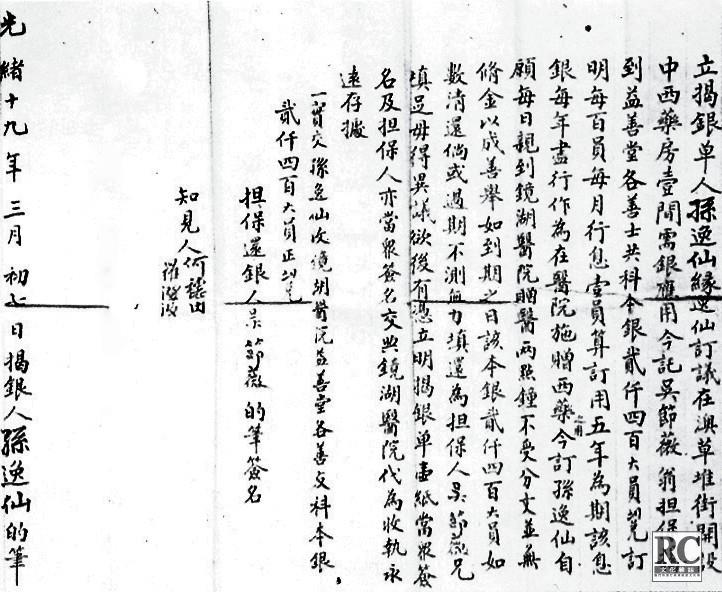

其二(圖38):

立揭銀人孫逸仙訂議在澳草堆街開設中西藥房壹間,需銀應用。今託吳節薇翁擔保,揭到益善堂各善士共科本銀貳千四百大員,〧〢兌,訂明每百員每月行息壹員算,訂用五年為期。該息銀每年盡行作為在醫院施贈西藥之用。今訂孫逸仙自願每日親到鏡湖醫院贈醫兩點鐘,不受分文,並無修金,以成善舉。如到期之日,該本銀貳千四百大員如數清還。倘或過期不測,無力填還,為擔保人吳節薇兄填足,毋得異議。欲後有憑,立明揭銀單一紙,當眾簽名,及擔保人亦當眾簽名,交與鏡湖醫院代為收執,

圖40•1936年“地皮大王”程霖生有抵押品的借據,借款人及保證人皆簽名蓋章(見同上)

永遠存據。

一、實交孫逸仙收鏡湖醫院益善堂各善友科本銀貳千四百大員正,〧〢兌。

擔保還銀人:吳節薇的筆簽名

知見人: 何穗田

羅澄波

光緒十九年三月初七日揭銀人:孫逸仙的筆。

現再在舊作的基礎上,進一步作證偽分析如下:

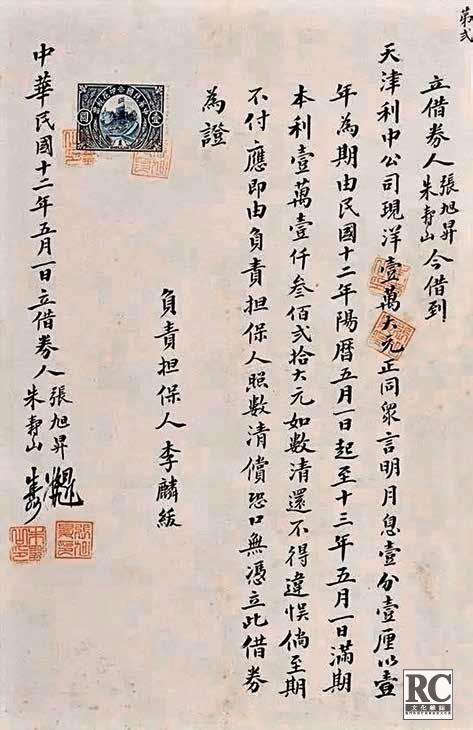

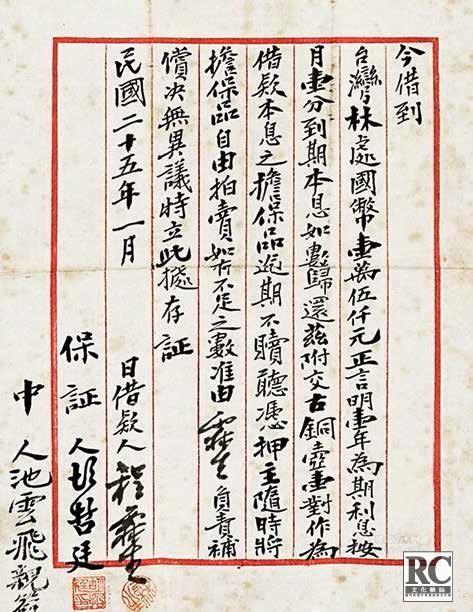

1. 歷來揭借單據多無題目,或只簡單題作〈揭單〉、〈借據〉。有關款項部分要蓋章,以防塗改。 90 有關借款人等“的筆”簽名之處還要打手指摸或蓋印章,方能作實。(圖39-41)而所謂孫中山“揭單”的這兩張

圖41•1943年的正式借據借款金額及借款人皆要蓋章(見同上)

借據皆完全缺少此類基本要素,其兒戲連所謂“打白條”都不如,足見其偽。其中第一張揭單竟然有題名為〈揭本生息贈藥單〉,如此摘取揭單的部分內容作題目,顯然是後來作偽的畫蛇添足的表現。另外,“知見人”竟然有六名之多,其中黎若彭、黎曉生、 張楨伯三人當時是鏡湖醫院的總理,91乃被借款方的代表,豈能充當“知見人”﹖這是此件作假的一大馬腳。而黃文竟然將它判定為“擔保人吳節薇的〈備忘副本〉”。筆者要問,為何吳節薇自己不寫明是“〈備忘副本〉”呢?他給原本只是正常而普通的借款付息合約,有意添加〈揭本生息贈藥單〉這個特別的題目,而且在下文完全照正規揭單的格式來寫,目的就是要人們相信,這是孫中山出於特別崇高的目的來向鏡湖醫院借錢的。故

圖42•光緒十九年六月初六(1893年7月18日)《鏡海叢報》第5頁的〈本澳新聞•鏡湖耀彩〉最早報導孫中山行醫

此,特別有收藏價值和意義。而這正迎合了當時國民黨人展覽和收藏孫中山革命文物的需要,達到了矇騙簡又文等人以為這是“由總理的筆簽名”的揭單原件的目的。而黃文所舉的鄭觀應的一張為他人作保單的底稿,是無題目的草稿形式, 92 這纔是真

圖43•1893年7月25日《鏡海叢報》所載〈神乎其技〉

圖44•《鏡湖醫院宣統元年徵信錄》的〈支酬金辛(薪)俸項〉

圖45•1895年11月27日決定臨時聘請在灣仔分局工作的種痘醫師,每月也有20圓。

正的備忘稿本,也可證明吳家出示的是偽揭單,而非“〈備忘副本〉”。

2. 其實,孫中山在向鏡湖醫院借錢前,已經在鏡湖醫院及自己開設的孫醫館行醫而且有相當名氣,而名氣本身就是一筆無形資產,是可以獲得貸款的信用。光緒十九年六月初六(1893年7月18日)《鏡海叢報》第5頁的〈本澳新聞•鏡湖耀彩〉載:

陳宇,香山人,六十一歲,患沙痳八年矣,辛楚殊常。頃在醫院,為孫醫生割治,旬日便痊,精健信昔。又西洋婦某,胎產不下。延孫治之,母子皆全。又賣麵食人某,腎囊大如。孫醫用針刺去其水,行走如常。又大隆紙店兩伴,誤為毒藥水焚炙心胸頭面,勢甚危殆。孫醫用藥敷之,旬時就愈。又某客棧之伴與妻角口,妻於夜半吞洋煙求死。次晨八點鐘始有人抬到孫館,如法救之,亦慶更生。又港之安撫署書寫人尤其棟患吐血症多年不瘳,華醫束手。親造孫醫求治,一月湊效(圖42)。93

上述孫中山的一系列成功醫案雖然刊載於1893年7月18日,但是其事則很可能發生在1892年秋。因為有關史誌記載孫中山在澳門行醫始於1892年秋,而且將上述〈鏡湖耀彩〉提及的醫案皆繫於此時。94 又有記載其於1892年9月已經到鏡湖醫院擔任義務醫席。95 又據光緒十九年六月十三日(1893年7月25日)《鏡海叢報》所載〈神乎其技〉,乃前任前山軍民府同知魏恒的鳴謝告白。其中提及“予久聞孫逸仙之名,亦知其醫法,無論內外奇難雜症,莫不應手回春,奏效神速。……去歲臘月(即1893年1月7日—2月5日)封篆後延請孫逸仙診視。”96(圖43)由此可證, 孫中山在1892年秋開始在澳門行醫並且名氣甚大。而〈揭本生息贈藥單〉所書訂立日期為光緒十八年十月三十日(1892年12月18日),故可以推定,孫中山至少在此揭單日期的三個月之前便已經在澳門行醫了。其行醫的地點有三處,一是“在醫院”,所指應為在鏡湖醫院。二是“抬到孫館”,所指應為抬到位於議事亭前地的孫醫館。三是“西洋婦某,胎產不下。延孫治之”,所指應為延請孫中山到病人家中治病。據此,筆者認為當時孫中山已經開有一間醫館,而且頗有名氣亦即具有相當可信的無形資產。並非如黃文所說,孫中山當年就是在“無田無舖”的“雙無底下,請吳節薇來擔保”揭銀的。97故此,孫中山要增開一間中西藥局,找到擔保人按照一般通行的本息條件定約即可借款。兩張揭單都訂明“每百員每月行息壹員算”,乃常規,並無特別優惠利率,實無需再加上為鏡湖醫院“自願贈醫不受謝步”的條件。一者,因為孫中山已經在鏡湖醫院行醫三個多月,若其是已經拿酬金的,根據鏡湖醫院的《徵信錄》可知,當時鏡湖醫院的全職醫生都是月薪20両銀。(圖44)98 即使按照1895年11月27日集議決定臨時聘請在灣仔分局工作的種痘醫師,每月也有20圓薪金。(圖45)99 故此,孫中山即使是兼職拿半薪,一年也有120両或120圓。不應因為借錢就放棄這筆薪酬。二者,如果他在借錢之前就早已經自願在鏡湖醫院當了起碼三個多月的義務醫生,也就不會又將為鏡湖醫院“自願贈醫不受謝步”作為借錢的條款寫進揭單。如此畫蛇添足地給借據特別起了一個好聽的題目和感人的內容,特別是加插了為鏡湖醫院“自願贈醫,不受謝步”,這看似道德崇高,而實際不可能的條款,其目的只有一個,就是騙取當時及後世的孫中山崇拜者的信任。其實,無論是從個人經濟生活需要的角度,還是為革命工作積累資金的角度,孫中山都不可能訂立這種五年的長期合約,規定為鏡湖醫院“自願贈醫,不受謝步”。

3. 僅就沒有添加題目這一點而言,第二張揭單更符合揭單的原貌而非黃文所謂的“〈備忘副本〉”。筆者舊文已對兩張揭單的內容重複與矛盾之處作過分析,現略加補充引述如下:

目前有人以為第二次借款是因為第一次借的錢不敷開設中西藥局之用,所以要再借。這種揣度不合事理。因為第二張借單完全沒有提及這種再借錢的理由,給人的印象是似乎與第一次借款完全無關,但是借款理由用途基本重複的另一次借款。任何人只看第二次借據,是不可能知道其與第一次借款有何關係的。但是,只要同時研究兩張借據,就會發現兩次的借款理由大同小異,只是要把所開辦的“中西藥店”改名為“中西藥房”,其地點由“澳門大街(即營地大街)”改為“草堆街”,借款的數額由“鏡湖醫院藥局本銀貳千大員”改為“鏡湖醫院益善堂各善友科本銀貳千四百大員正”等等。更主要的改變,是第一單只籠統說“其息仍託逸仙代辦西藥贈送,逸仙自願贈醫不受謝步。”這似乎是規定由鏡湖醫院委託孫中山利用借款的利息代買西藥,於其澳門大街開設的“中西藥店”贈送給病人,而逸仙的責任與付出只是“自願贈醫不受謝步”而已。對其是否要在鏡湖醫院本部行醫,該單並無提及。而第二單卻具體明確規定:“該息銀每年盡行作為在醫院施贈西藥之用。今訂孫逸仙自願每日親到鏡湖醫院贈醫兩點鐘,不受分文,並無修金,以成善舉。”這兩點顯然都與其本人計劃在“草堆街”開設的“中西藥房”無關。因此,這兩張借單的內容是既重複又互相矛盾的。100

在以上分析的基礎上,筆者現在進一步認為,原始的揭單與鏡湖醫院的原始記錄不應該有“中西藥店”、“中西藥房”與“中西藥局”的差異矛盾。因為鏡湖醫院的原始記錄是準確的,而且符合

圖46•1893年9月26日《鏡海叢報》刊登的〈春滿鏡湖〉(與圖12的〈聲明告白〉同日同版)

實際,是孫中山與中西藥局共同(實際是以中西藥局為主體)承擔這筆債務的。如果原始揭單所寫的是實際並不存在的“中西藥店”與“中西藥房”,則孫中山離開澳門之後,就不可能向中西藥局討債了。至於第二單的“該息銀每年盡行作為在醫院施贈西藥之用”,是含糊不清的,並沒有像第一單那樣規定是“其息仍託逸仙代辦西藥贈送”。第二單之句可以理解為孫中山所付利息是由鏡湖醫院自己購買西藥在本院贈送的。而第一單之句也可以理解為孫中山所付利息是託孫中山代購西藥而可以由他在任何地方贈送的。正規的合約,不應該出現這種含糊而可以隨意解釋的語句。

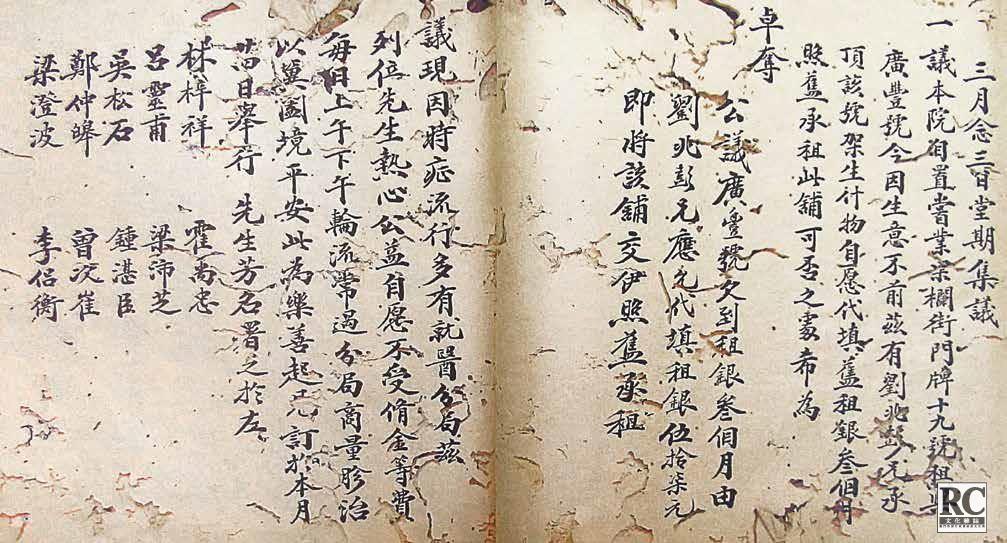

3 . 還有其他資料證明兩張揭單之偽。例如,1893年9月26日《鏡海叢報》刊登的〈春滿鏡湖〉如下(圖46):

〈春滿鏡湖〉

大國手孫逸仙先生,我華人而業西醫者也,性情和厚,學識精明,向從英美名師遊,洞窺秘奧。現在鏡湖醫院贈醫數月,甚著功效,但每日除贈醫外,尚有診症餘閒。在先生原不欲酌定醫金,過為計較。然而稱情致送,義所應然。今我同人,為之釐定規條,著明刻候:每日由十點鐘起至十二點鐘止,在鏡湖醫院贈醫,不受分文,以惠貧乏。復由一點鐘至三點鐘 止,在寫字樓候診。三點鐘以後出門就診,其所訂醫金,俱係減贈。他如未訂各款,要必審視其人其症,不事奢求,務祈相與有成,俾盡利物濟人之初志而已。下列條目於左:

一、凡到草堆街中西藥局診症者,無論男女,送醫金貳毫,晨早七點鐘起至九點鐘止。

一、凡親自到仁慈堂右鄰寫字樓診症者,送醫金壹員。

一、凡延往外診者,本澳街道送醫金貳員,各鄉市鎮遠近隨酌。

一、凡難產及吞服毒藥延往救治者,按人之貧富酌議。

一、凡成年包訂,每人歲送醫金五十員;全家眷口不逾五人者,歲送醫金百員。

一、凡遇禮拜日十點鐘至十二點鐘,在寫字樓種牛痘,每人收銀一員;上門種者,每人收銀三員。

一、凡補崩口、崩耳、割眼膜、癰瘡、癧瘤、淋結等症,屆時酌議。

一、凡奇難怪症,延請包醫者,見症再酌。

一、凡外間延請,報明急症,隨時速往,決無遷延。

一、凡延往別處診症,每日送醫金三拾員,從動身之日起計。

鄉愚弟盧焯之、陳席儒、吳節薇、宋子衡、何德田、曹子基仝啟

對於以上廣告,前人多有誤解,甚至以為孫中山不但對病人免費贈醫送藥,而且要送錢給病家。筆者曾撰文分析批駁。101 在此可以進一步指出,以上廣告說孫中山“現在鏡湖醫院贈醫數月,甚著功效”,應指孫中山自1893年9月26日之前的數月開始在鏡湖醫院贈醫,表面看這似乎完全吻合光緒十九年三月初七日(1893年4月22日)所簽第2張揭單的規定:“今訂孫逸仙自願每日親到鏡湖醫院贈醫兩點鐘,不受分文,並無修金,以成善舉。”而實際上,廣告所說孫逸仙“現在鏡湖醫院贈醫數月,甚著功效”,並沒有提及其是否“不受分文,並無修金”。因為鏡湖醫院對部分的貧窮病人贈醫送藥是一回事,在鏡湖醫院當醫生的人是否收取薪金則是另一回事。例如,鏡湖醫院的種痘是對全部人都免費贈送的,但是其在灣仔分局聘請的種痘醫生則要每月發給薪金20元。102 至少,目前沒有發現有檔案資料記載當時哪一位醫生在鏡湖醫院工作而“不受分文,並無修金”的。相反,根據鏡湖醫院的《徵信錄》可知鏡湖醫院每年都有給長期及短期的內外科醫生支薪。另外,鏡湖醫院各年誌事簿皆有集議有關醫生續聘發新“關書(聘書合約)”的記錄。103 這些“關書”應該都是有薪合約。因此,筆者認為,以孫中山當時的名氣及廣告規定其行醫收費不菲的標準,以及擔保人、見證人的信譽,孫中山只要按照通常的揭單要求就可以借到有關款項。其到鏡湖醫院當醫生,按理是鏡湖醫院求之不得的名醫,原則上是必須支付高新給孫中山的。假如孫中山不收薪酬當義醫,那應當是其無任何附加條件的自願,而非用揭單的形式規定的有條件交換的所謂“自願”,而這種所謂“自願”就沒有值得表揚之處,因為理論上交換雙方的利益是對等的。事實表明,鏡湖醫院並沒有在借據中給予孫中山以額外的利益,故沒有可能額外訂立要“孫逸仙自願每日親到鏡湖醫院贈醫兩點鐘,不受分文,並無修金,以成善舉”的條款。

六、結語

綜上所述,筆者只是根據目前所見極為有限的而且是被碎片化的檔案文獻資料,儘量作全面深入細緻的反覆研究,做出合理推斷的一些新結論。當然,限於時間和篇幅,還有不少問題未能論證。兼且還有很多更具體有力的鐵證,就隱藏在至今仍然存在,但卻沒有公佈的那些鏡湖醫院的《誌事簿》及《徵信錄》等檔案文獻中。因為筆者可以肯定,有關借款給孫逸仙及聘請其任醫師,以及其離任離澳後由誰還款等等事情,有關《誌事簿》都曾作過集議的記錄,而且絕對不會是已經全部不存。因此,公佈其他檔案資料,不僅可以證明筆者的推斷基本正確,而且還有很多涉及孫中山、鏡湖醫院乃至整個澳門的清末民初的一系列人物的歷史之謎,都將真相大白於天下。

清末民初,孫中山的偉大革命事業歷經多次失敗奮鬥,幾番大起大落,世態炎涼,眾生面目,盡顯其時。澳門商紳個人,乃至商會、教會等社團機構,大多數對孫中山的態度隨時俯仰變化,由前恭後倨再變為後恭,又變為後敵,最後又變成後恭者比比皆是。尤其是在孫中山成為舉世公認的中國和世界偉人之後,曾與孫中山有過歷史恩怨情仇關係的個人和社團組織,都極力掩飾曾與孫中山有矛盾過節交惡的情況,而盡力誇大和添加對孫中山的友好與幫助。像吳節薇之情況,並不算最嚴重。予曾 經發表一系列文章,揭露最令人不齒之例就是盧怡若。其曾在辛亥革命勝利前夕一度加入澳門的同盟會,而在孫中山被竊國反動的袁世凱通緝逃亡時,其與長兄盧廉若皆投靠袁世凱,成為反革命的幫兇。到1959年開始炮製《革命史系•盧公怡若傳》,篡改歷史,美化自己為從少年時即矢志追隨孫中山革命,始終不渝的老同盟會會員。從而成功欺世盜名,直到前幾年仍然受到澳門一些人的誤信而到處發文吹捧,乃至建立紀念館以表彰之。揭露破除諸如此類的假史偽說,還原歷史真相,乃治史者的重要職責。104

予衷心感謝黃文提出的一系列不同意見,促使予作更深入的回應探討。予更感謝鏡湖醫院慈善會出版的書籍,提供了部分雖然碎片化而極有價值的檔案文獻資料。在此誠心而鄭重建議:鏡湖醫院慈善會有關人士應該與時俱進,徹底改變以往不專業和非學術的碎片化編輯手法。應該儘快充分運用現代的數碼照相和掃描技術,不但把現存的光緒二十二年和三十三年《誌事簿》各頁的照片按照其原本次序編輯刊印公佈,而且把有關資料提供政府檔案館及圖書館在網絡上公佈,成為天下為公的學術公器。當然,其他各年尚存的《誌事簿》、《徵信錄》等史料都應作同樣處理。否則,只會繼續障礙有關問題的研究,引起各種正確或不正確的推測。

時逢孫中山誕辰150週年之際,撫今追昔,百感交集。聊賦小詩四首誌之:

問我如何報逸仙?鏡湖舊簿作新研。

雖為蟲蛀成殘紙,浩氣猶存天地間。

逸仙逸史已多亡,勞力勞心事不彰。

竭慮殫精除偽說,探真窮究百年藏。

馬跡蛛絲今多在,管窺蠡測須有方。

金書碎片隨心出,可斷全文並未亡。

堯舜遺文人極貴,揭單兩紙世皆珍。

治史從來如斷獄,難容造假以亂真。

註釋:

1.譚世寶:〈孫中山在清末向澳門鏡湖醫院借錢的兩張單據辨偽〉,原載澳門理工學院、澳門歷史文化研究會主辦:“辛亥革命與澳門”學術研討會論文集(稿本),澳門,2011年9月18—19日。後載2012年4月澳門理工學院公開出版的該論文集,頁272-290。(其簡體字刪節本曾載於北京:文物編輯部編:《文物》,2011年第12期,頁83-91)

2. 譚世寶:〈孫中山與澳門鏡湖醫院關係初探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據”辨偽〉,澳門文化局:《文化雜誌》中文版第82期,頁38-56,2012年春季刊。

3.黃天:〈考析現存孫中山向鏡湖醫院揭銀借據實為吳節薇〈備忘副本〉——兼與譚世寶教授商榷〉,澳門文化局:《文化雜誌》中文版第96期,頁73-102,2015年秋季刊。

4. 見同上註2頁48。

5. 見同上註3頁84。

6. 見同上註2頁49。

7. 見同上註3頁101。

8. 見同上註3頁98-99。

9. 見民國二十六年(1937年)七月二十五日鏡湖醫院議案,載吳潤生主編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》頁55,澳門鏡湖醫院慈善會出版,2001年。

10.〈鄭觀應覆錢恂函〉,載上海圖書館、澳門博物館:《鄭觀應檔案名人手劄》頁125,上海古籍出版社,2007年。

11. 見博寶拍賣網h t t p : / / a u c t i o n . a r t x u n . c o m /p a i m a i - 4 9 9 7 9 - 2 4 9 8 9 0 8 6 1 . s h t m l 所載。(2016年2月12日引)

12. 見道客巴巴網http://www.doc88.com/p-9982180062255.html所載。(2016年2月12日引)

13. 載耿雲志主編《胡適遺稿及秘藏書信》第39卷,頁697,合肥:黃山書社,1994年。

14.原載周作人〈幾封信的回憶〉,轉引自中國論文網http://www.xzbu.com/5/view-1369819.htm所載。(2016年2月21日引)

15 . 見h t t p : / / g a m e . s i n a . c o m . t w / w e i b o / u s e r /s h u a n g y u y i s h e n g / 3 9 2 4 4 1 6 1 8 0 2 4 8 2 2 7 所載“ 庸橡樓閒話( 之十四) ” 。(2016年2月20日引)

16. 見http://www.bookschina.com/6978539.htm所載“國史探微——宏觀視野下的微觀考察”。(2016年2月20日引)

17. h t t p : / / w w w . 3 6 0 d o c . c o m / c o n t e n t /10/0707/17/1461125_37467908.shtml所載〈清初四大家. 帖學“ 四大家” 笪重光、姜宸英、汪士鋐、何焯書法集〉的汪士鋐。(2016年2月21日引)

18 . 見博寶拍賣網h t t p : / / a u c t i o n . a r t x u n . c o m /p a i m a i - 1 0 4 1 2 1 - 5 2 0 6 0 2 0 3 1 . s h t m l 所載“張之洞張佩綸等手劄”。(2016年2月21日引)

19.原載《曾國藩全集•書信六》,轉引自成曉軍〈曾國藩重刻《船山遺書》及傳統中國出版業的近代轉型〉,天津:《歷史教學》,2005年第8期,頁21。

20. 見同上註2頁48。

21. 見同上註3頁85。

22. 見同上註3頁91。

23. 見同上註3頁101。

24. 同治甲戌、光緒己巳的《鏡湖醫院徵信錄》見同上註9頁13。《鏡湖醫院宣統元年徵信錄》為澳門文物收藏家羅景新收藏並提供本人研究使用。

25. 見同上註2頁49。

26. 見同上註3頁85。

27. 見同上註3頁86。

28. 見陳麗蓮編《天下為公——孫中山與澳門文物集》,澳門特別行政區政府文化局,2011年,頁121。

29. 參考李會敏〈淺析南京國民政府紀念孫中山的方式〉,載《中學生導報(教學研究)》2013年50期。

30. 見h t t p : / / b o o k . k o n g f z . c o m / i t e m _pic_18631_200282803/、http://bbs.sssc.cn/thread-905129-1-1.html、http://www.997788.com/16031/search_135_31165135.html等所載。(2016年2月28日引)

31. 前者見h t t p : / / w w w. 9 9 7 7 8 8 . c o m / 5 7 0 3 3 /search_138_29701219.html所載“民國總理遺囑信箋,記錄多項徵稅內容”的信箋。(2016年2月28日引)

32. 見h t t p : / / w w w . z h i g n . c o m / f o r u m .php?mod=viewthread&tid=8554所載薛冰:〈片紙閑墨〉。(2016年2月28日引)

33.見鄭揮:〈紀念辛亥革命壹百週年(續四完)民國元年郵品興賞〉,載http://blog.sina.com.cn/s/blog_71becf1e0100zfkx.html;李霞:〈民國十九年李值華家書〉,載http://www.gxmuseum.cn/a/antique/20/2015/6362.html。(2016年2月28日引)

34. 見同上註28頁122。

35. 見廖澤雲主編《鏡湖春秋——文物集》(I),澳門鏡湖醫院慈善會,2011年,頁86-87。

36. 見同上註28頁40。

37. 見同上註3頁86。

38. 見同上註3頁95。

39. 見同上註9頁24。

40. 見同上註28頁40,然此書誤稱其為“《鏡湖帳冊》,1896年”。

41. 此件黑白照載同上註9頁17;彩色照載同上註35頁61。

42. 見同上註3頁84-85。

43. 見同上註24《鏡湖醫院宣統元年徵信錄》頁5 B面。

44.根據筆者2016年3月7日下午訪問鏡湖醫院慈善會,查詢有關問題,承秘書江海接談,獲其告知此件不知姚豐先生何時何處找到送鏡湖歷史紀念館展覽。3月16日下午16:15-16:34筆者電話採訪了姚豐先生,經多次提問,最終獲知其本人不知此件何時入藏鏡湖醫院。而發現此件並作展覽和編書之用,確實是在2011年。至於鏡湖醫院的有關文物資料的收藏及使用情況,大概與筆者的分析差不多。其承認鏡湖醫院的資料藏有孫中山乃至整個澳門歷史的很多秘密,但其本人也從來未能獲准看見更多的資料。

45.原信見廖澤雲主編《辛亥革命一百週年紀念特刊》頁31,澳門鏡湖醫院慈善會出版,2011年。筆者轉載見譚世寶《孫中山文獻考》頁138,澳門理工學院,2012年。以及同上註2頁49。

46. 見同上註28頁40。

47. 見同上註35頁113-115。

48. 見同上註3頁95。

49. 見同上註2頁49之[圖17]。

50. 見同上註2頁38。

51.該借據展出的照片說明只寫:“總理密謀革命借據,吳錦鈿藏”,載廣東文物展覽會編《廣東文物》上冊,中國文化協進會,香港:1941年,頁178。

52. 見同上註3頁99。

53. 見同上註2頁49-50。

54. 見現藏深圳博物館的1979年6月29日戴成功致鄧小平副總理信草稿,載同上註28頁124。

55. 見同上註3頁99-100。

56. 載同上《廣東文物》中冊頁433〈總理密謀革命借據〉。

57.吳節薇之說見1956年11月13日澳門《大眾報》所載吳節薇在“紀念孫中山先生誕辰九十週年大會”的講述報導。筆者舊文對此偽說的批評見同上註2頁47。

58. 見同上註2頁47。

59. 見同上註3頁98。

60. 見同上註35頁210。

61. 見同上註9頁48。

62. 見同上註9頁51。

63. 見同上註35頁53,以及本書附圖14。

64. 見同上註3頁95。

65. 見同上註3頁95。

66. 見譚世寶:〈盧廉若絕對沒有參加國民黨之證〉〈盧怡若効力反孫中山陣營之鐵證〉〈盧怡若效力於袁世凱稱帝陣營之新證〉〈“革命史系•盧公怡若傳”的偽說與眞相〉,載澳門:《澳門日報》2014年2月3日、2月4日、6月4日、6月5日的《新園地》版;〈一個“澳門皇帝”的身後事〉,載廣州:《羊城晚報》2014年11月8日《羊城滄桑》版。後略作修改,全部收入譚世寶:《天下為公:孫中山的中國夢與澳門》頁487-488、489-490、491-492、493-495、469-482,香港:香港出版社,2016年。

67. 原件影印本見同上費成康編輯:《鏡海叢報》頁423,澳門基金會、上海社會科學院出版社聯合出版,2000年。筆者引證之文始見〈孫中山在澳門開創“中西藥局”的一些問題新探〉,原刊澳門文化局:《文化雜誌》中文版第80期,頁40-48,2011年冬季刊。後略有修訂收入同上註45頁100-114。

68. 見同上註24《鏡湖醫院宣統元年徵信錄》頁52〈宣統己酉元年存數總錄•存附揭項銀〉 。

69. 廣東省社會科學院歷史研究室、中國社會科學院近代史研究所中華民國史研究室、中山大學歷史系孫中山研究室等編:《孫中山全集》第二卷176頁,北京:中華書局,1982年。筆者引證之文〈孫中山在澳門行醫的文獻新研究〉,載同上註45頁144-173。

70. 見同上註2頁47。

71. 見同上註3頁77-79。

72. 見同上註35,頁53。

73. 見同上註35,頁170-172。

74. 見同上註9頁46。

75. 見同上註。

76. 見同上註9頁64-66。

77. 見同上註9頁48。

78. 見同上註9頁24。

79. 見同上註9頁16、33、34。

80. 見同上註9頁51、63、207。

81. 見同上註9頁14。

82. 見同上註35,頁60、153、180。

83. 見同上註9頁14、48、49。

84. 見同上註9頁16、17、42、207。

85. 見同上註35,頁181。

86. 見同上註9頁35。

87. 見同上註9頁51。

88. 見同上註35,頁182、183。

89. 見同上註35,頁184、185。

90. 例如,圖1、圖11、圖39等單據的金額都處加蓋了印章。

91. 見同上註9頁246。

92. 見同上註3頁94。

93. 見同上註9頁25。

94. 此說原見陳樹榮在1987-1990年發表於《澳門日報》的小文章(黃宇和:《三十歲前的孫中山》頁458有摘錄,香港:中華書局,2011年),後見於陳錫祺等編《孫中山年譜長編》上冊,頁60,北京:中華書局,1991年。

95. 見盛永華、趙文房、張磊等編《孫中山與澳門》圖53的說明,北京:文物出版社,1991年。

96. 見同上註《孫中山與澳門》圖65。

97. 見同上註3,頁93。

98. 見同上24《鏡湖醫院宣統元年徵信錄》,頁43〈支酬金(薪)俸項〉 。

99. 見同上註9頁14。

100. 見同上註2,頁50-51。

101. 見〈孫中山在澳門行醫的文獻新研究〉,載同上註45頁144-173。

102. 見同上註9頁14。

103. 見同上註9頁14、15、16、33、34、49、50、51。

104.除了註66所提及之文章外,還有譚世寶:《原為親朋撰寫的家藏個人傳記的個案分析——評所謂“革命史系”的〈盧公怡若列傳〉草稿》,載同上註45頁182-208;《再論盧怡若等偽造履歷傳記和篡改革命歷史的問題——兼評林廣志〈關於澳門華商與孫中山問題的再認識〉》,載北京:《歷史研究》2013年第2期第133—154頁;《略評〈革命史系•盧公怡若傳〉草稿本及其誤信者》,載澳門文化局:《文化雜誌》中文版2013年冬季刊,第167—188頁。後全部收入註66的《天下為公:孫中山的中國夢與澳門》頁284-311、312-346、368-407。

*譚世寶,歷史學博士、語言學博士,曾任山東大學歷史文化學院博士生導師,現為澳門理工學院成教中心教授。