銀版攝影術的發明

1838年, 達蓋爾 (Louis Jacques Mandé Daguerre, 1787-1851) 在巴黎出版了一本手冊,介紹他所發明的銀版攝影術 (daguerreotype)。這種攝影方法需將表面拋光的鍍銀銅版置於暗箱(camera obscura) 內,曝光一段時間後,即可獲得一張無法複製的照片 (正像)。他在簡介手冊中寫道:“有了銀版攝影術,人人都能拍攝自己的城堡或鄉間別墅的一景並將影像供人觀賞。我們將收藏各式各樣的照片,由於照片精確無比,能忠實呈現所有細節,而且不會被光線改變,繪畫無法與之相提並論,它在人們心目中將愈發珍貴。我們甚至可以拍攝肖像 [⋯⋯]。

”達蓋爾多才多藝,擅長繪畫、平版畫與舞臺設計。他在擔任著名全景畫家普雷沃 (Pierre Prévost) 助理期間 (1807-1815年),接觸了暗箱技術。他所繪製的舞臺佈景深受歡迎,被用作當時許多戲劇表演的佈景。

1816年至1822年,達蓋爾擔任巴黎歌劇院和曖昧喜劇院 (Théâtre de l’Ambigu-Comique) 的首席舞臺設計師。他的舞臺設計,尤其是富有創意的燈光效果,博得劇評家一致好評。達蓋爾的聲名不脛而走,成為炙手可熱的舞臺設計師。

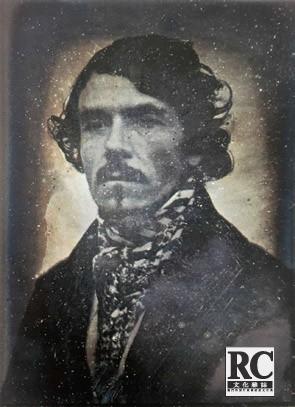

達蓋爾像 (石版畫)Grevedo 1837年製作,Lemercier 印刷,法國攝影協會出版。

在這段“攝影的史前時代”,世界上最重要的發明當屬1822年達蓋爾與另一位名畫家布東(Charles-Marie Bouton) 聯手打造的雙面佈景(Diorama)。“Diorama”是達蓋爾以古希臘文的字根拼湊而成的新辭,原意為“雙景”。這是一種兩面皆有圖畫的巨幅佈景,可藉助巧妙的燈光效果產生出乎意料的變化。舉例而言,如果光源來自前方,佈景將呈現日間景象;當光源來自後方時,佈景將自動轉換為夜景。這種創造逼真錯覺的透視畫法 (trompe-l’oeil) 令觀眾如癡如狂,雙面佈景紅火一時,達蓋爾不僅名揚四海,還於1824年榮獲法國國王查理十世頒發榮譽勳章。在英國和美國,都有人倣照相同的原理製作了雙面佈景。

攝影的誕生

暗箱是達蓋爾畫舞臺佈景時採用的工具之一。他從1820年代中期開始尋找把暗箱投影持久固定在毛玻璃上的方法;否則的話,影像本身祇是暗箱外景象的反向投影,轉瞬即逝。

在同一時期,多產的發明家涅普斯 (Nicéphore Niépce, 1765-1833) 鍥而不捨地進行攝影實驗,試圖改良他從1816年開始鑽研的日光蝕刻法。他將石刻版畫技術用於印刷。1827年,尼普斯將暗箱投影成功地固定在塗有一層天然瀝青的拋光錫板上。他利用了天然瀝青在光線照射下會變硬的原理,但是這種照片需要8-10小時的曝光時間。涅普斯稱之為日光畫 (heliography)。

達蓋爾從巴黎光學儀器商雪弗萊 (Charles Chevalier) 口中得知涅普斯的發明,並在其撮合下於1826年首次與涅普斯會面。雙面佈景的成功使兩人一拍即合,頻繁通信。後來,儘管雙方皆非心甘情願,卻仍建立了合作夥伴關係,攜手鑽研透過光和化學作用創造永久影像的方法。根據雙方簽署的合約條款,達蓋爾設法改良涅普斯於1827年發明的技術,一直到1833年涅普斯逝世。實際上,涅普斯的攝影術所需曝光時間太長,過低的感光性註定其無法獲得廣泛應用。無論如何,達蓋爾藉助涅普斯的研究,改善了他所發明的銀版攝影術。

法國物理學家兼政治人物阿拉戈 (François Arago) 於1839年1月7日法蘭西科學院會議時宣佈了銀版攝影術的發明。因此,歷史上通常以這一天作為攝影正式誕生之日。然而,此發明背後的劃時代技術要到同年8月19日才由阿拉戈公諸於世。他在一場名留青史的法蘭西科學院與藝術院聯合會議中,向當時法國學術界精英以及爭先恐後慕名而來的民眾,揭曉了這項新發明的奧祕。阿拉戈滔滔不絕地細數銀版攝影術的益處,他說道:“過去可能需要一大批繪圖師耗費二十多年的歲月,才能臨摹埃及底比斯、孟菲斯和卡納克古蹟上佈滿的數千幅圖文。有了銀版攝影術,祇需一人即可完成這項浩大的工作。

達蓋爾透景畫

引自路易斯.費基埃版畫:“科學奇蹟或現代發明的民間描繪”,巴黎1869年,Jouvet 與 Cie 出版。

”當天公佈的銀版攝影技術細節似乎與魔術無異。攝影前的準備工作必須一絲不苟,鍍銀銅版的拋光過程尤為重要。隨後以碘蒸汽蒸薰鍍銀面,以產生具有感光性的碘化銀。銀版備妥後需在一小時內使用。攝影時將銀版置入暗箱,曝光十分鐘以上。從暗箱中取出後,還需經過顯像才能看到影像。先在暗室中接觸水銀蒸汽顯像,再在鹽水或硫代硫酸鈉中定影。最後,再以氯化金為最終照片鍍金,加強保護。銀版攝影術一次祇能照一張正像,如需要另一張必須重覆上述整個過程。另一缺點是影像左右相反,如同我們在鏡中所見。

1839年9月19日,即銀版攝影術公佈的當天,法國國王路易-菲利浦聽從阿拉戈的建議購得該技術的專利,並免費供給全世界的人們(英國人除外)使用。這項新發明深受法國民眾的歡迎,光學儀器商店門庭若市,“短短幾天內,暗箱就變成供不應求的搶手貨”(1)。銀版攝影的狂潮以驚人的速度蓆捲歐美,美國史上第一張照片攝於1839年9月16日,距離阿拉戈在巴黎發表該技術僅有二十八天。美國報刊首篇關於這項傑出發明的描述出自華爾胥(Robert Walsh Jr.) 筆下,這名駐巴黎特派員在刊登於1839年3月5日《紐約美國人報》(New York American) 的文章中,報導了參觀達蓋爾攝影工作室的過程。他寫道:“本月3日,達蓋爾先生特別恩准,讓我參觀實驗室。我在那裡整整一小時,觀賞了他的作品。我對這些作品的景仰真是筆墨難以形容。單憑陽光在其感光層上引起的作用,就能在十分鐘內完美複製想要的景物,我實在無法向讀者傳達映入眼簾的精緻畫面。其中有一幅塞納河雨景,橋樑、河岸、雄偉的建築等悉數入畫,逼真的影像令我萬分驚喜。沒有任何人能用手描畫出如此忠實的複製品。這次完成這件作品耗費了將近一小時,也就是說,與光線的差異成正比。

達蓋爾身材中等,體格結實,臉部表情很豐富。他為我解釋實驗的進展,滔滔不絕、條理清晰地舉出詳細的事實和論據,聲明該技術開發和成功應用的構想均為他個人所獨有。當我提到這些作品若在美國展出可能會帶來可觀的收益時,他說法國政府可能很快就會向他購買這項祕訣,並毫無限制地供世人流傳使用,果真如此,就完成了他的心願。法蘭西科學院代他向政府要求的金額為二十萬法郎。此前,他所畫的雙面佈景已經使他聲名大噪。”(2)

電報發明人摩斯 (Samuel Morse) 對銀版攝影術深感興趣,並藉着到巴黎旅行的機會透過華爾胥的安排與達蓋爾單獨會晤。1839年3月9日,摩斯向《紐約觀察家》(New-York Observer)投稿,文中對達蓋爾的發明讚不絕口:“黑白畫面極為細膩,無微不至,令人難以置信,連纖細的蜘蛛足都能明晰分辨。

”不久後,法國的這項發明也傳入中國人耳中。1839年10月19日,阿拉戈揭露這項劃時代技術後僅僅兩個月,在澳門出版的英文報紙《廣州新聞報》(The Canton Press) 就轉載了華爾胥對達蓋爾採訪報導的全文。

達蓋爾攝影用椅,有頭枕的椅子可確保肖像攝影對象長時間保持靜止的狀態,這是達蓋爾攝影術的首要程序

銀版攝影術對藝術家、作家、科學家和旅行家的影響

阿拉戈於1839年8月19日公佈達蓋爾神秘技術的創舉,以及事前的宣傳,在藝術圈激起了褒貶參半的反應。銀版攝影術的擁護者和批評者互相對峙,一些藝術家認為攝影祇是將自然的影像固定下來的雕蟲小技,不登大雅之堂。學院派畫家德拉羅什 (Paul Delaroche, 1797-1856) 甚至宣稱 “繪畫的喪鐘於今日敲響!

”的確,在整個1840年代,肖像照成為推動銀版攝影發展的主要力量。新興的中產階級趨之若鶩,他們認為拍攝的肖像比畫像客觀、廉價而且富有現代感。

著名畫家德拉克洛瓦 (Eugène Delacroix,1798-1863) 起初對這項新發明懷有反感,但是好奇心終究戰勝了反感,遂允許其表弟 (也是畫家) 里斯內爾 (Léon Riesener) 與巴黎名攝影師納達爾 (Félix Nadar) 為他拍照。另一位畫家杜比尼 (Charles Daubigny, 1817-1878) 被銀版攝影深深吸引,很快就領悟到攝影將永遠改變藝術的概念,其忠實再現與清晰的本質,亦即客觀寫生的能力,將導致藝術的徹底轉變。他相信此後再也不能墨守在畫室裡學到的成規。杜比尼所繪的片斷式巴比松風景,在某種程度上可視為最早以繪畫來表達攝影體驗的作品。隨後的竇加(Edgar Degas, 1834-1917)、卡耶博特 (Gustave Caillebotte, 1848-1894) 等印象派畫家則利用攝影技術來創造更大膽的藝術效果。

此外,這項新發明還可用來複製藝術品。以安格爾 (Ingres) 為首的許多畫家開始拍攝自己的畫。根據羅伯.德.孟德斯鳩 (Robert de Montesquieu) 的評論,庫爾貝 (Gustave Courbet)將銀版攝影視為“具有記憶的明鏡”,這面鏡子成為他繪畫時的主要工具之一。他不僅拍攝自己的畫,還收藏他為畫裸女圖而僱傭的模特兒的照片。

用銀版攝影術製作的畫家德拉克洛瓦( E .Delacroix) 像 理斯內爾 (L. Riesner) 攝,1842年,巴黎奧塞博物館藏。

不久後,出版業也注意到照片帶來的商機。雜誌紛紛透過刻版印刷刊登來自歐洲各國甚至其它地區的大量攝影報導。1841到1843年間出版的《達蓋爾漫步》(Excursions Daguerriennes) 是史上第一份以照片作為插圖的刊物,兩年間共發表了一百一十幅以銀版攝影術拍攝的照片。

作家們當然也對此感到好奇並加以評論,其中不乏對其口誅筆伐者。1859年,著名詩人波特萊爾 (Charles Baudelaire) 批評人們爭相拍攝肖像的風尚,他寫道:“整個社會就像自戀狂,一窩蜂衝到自己留在金屬版上的微渺影像前顧影自憐。”波特萊爾聲稱攝影祇是“所有不成材藝術家的避難所”。儘管如此,攝影術還是征服了當時知識界的眾多精英。另一位著名詩人拉馬丁(Lamartine) 在看到所羅門 (Adam Salomon) 的攝影作品後從此對照片刮目相看,甚至賦予它詩意的層面:“自從我欣賞過那些由一股陽光攝下的美妙肖像後,我再也不能說那祇是一門雕蟲小技;那是藝術,甚至優於藝術,那是藝術家與太陽合作攫取的一種陽光現象。”

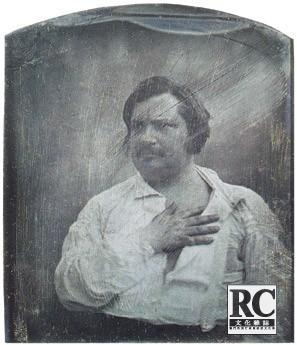

根據攝影師納達爾的轉述,法國文豪巴爾札克 (Honoré de Balzac) 迷信一種幽靈之說,他擔心照片會竊取他的一部分本質。當他終於願意被拍照時,他擺出了一個看來頗為浪漫的姿勢:為了保護自己他轉頭不看攝影機,襯衣敞開,手擺在胸前心臟位置。雨果 (Victor Hugo) 則深信照片是發揚和推廣其作品的有效媒介。

19世紀藝術家與作家對銀版攝影褒貶不一,科學家們則相反,他們興致勃勃,認為這是有助於科學研究的絕佳工具。正如蘇珊.巴爾熱(Susan Barger) 在其〈精細複雜的操作:銀版攝影術的科學審查〉一文中得出的結論:“當時的科學家將銀版攝影用於記錄事件及保存科學發現相關資料。”(3) 在人類學、考古學、醫學等不同領域,銀版攝影術獲得了廣泛應用。

埃迪爾:旅行家兼業餘攝影師

當時攜回旅途所攝照片的那些人,大部分是業餘攝影師。為法國首份專業攝影雜誌《光》(La Lumière) 撰寫評論的恩斯特.拉崗 (Ernest Lacan),為業餘攝影師做了如下定義:“對我而言,業餘攝影師是出於對藝術的摯情而培養出對攝影的熱愛之人。真正愛好藝術的人,可以熱衷於繪畫、雕塑、音樂,或者攝影。業餘攝影師在對這門藝術做過詳盡、明智、理性的學習之後,決定不要浪擲時間或金錢 (走專業之路),而終究達到了與他的老師並駕齊驅甚至青出於藍的境界。

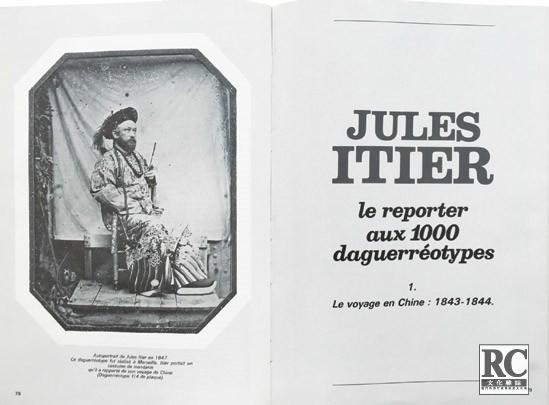

”埃迪爾 (Jules Itier, 1802-1877) 就是這樣的一位業餘攝影師。他在攻讀博物學和農學之後,成為一名海關督查。1843年12月12日,他在秘書拉沃雷 (Charles Lavollée) 陪同下從布列斯特乘軍艦“驚笛號”(Sirène) 前往中國。埃迪爾是法國全權公使拉萼尼 (Théodore de Lagrené) 所率領的外交使團之一員,負責貿易談判,尤其是關稅和航權談判。作為第一次鴉片戰爭的戰敗國,中國於1842年8月29日簽署的〈南京條約〉中給予英國許多特權。有鑑於此,法國國王決定派遣拉萼尼赴華進行談判,以期獲得類似中英〈南京條約〉的通商特權。1844到1845年間,埃迪爾以銀版攝影術在華南的廣州、黃埔和澳門等地拍攝的照片,被認定是中國有史以來第一批照片。這些作品起初鮮為人知,一直到1971年,埃迪爾的後代才決定將之售予法國攝影博物館首任館長法熱 (André Fage),從此珍藏於這座位於比耶夫雷(Bièvres) 的博物館。這批照片共有三十七張,為公共典藏銀版照片數量最多者,但是該館並未於收購後隨即出版圖冊。七年後,設於巴黎的法國國家圖書館展出了在中國拍攝的珍貴史料,展品包括數張埃迪爾的作品。展覽結束後,熱衷此道的收藏家吉蒙 (Gilbert Gimon) 在1979年和1980年的《攝影的魅力》(Prestige de la Photographie)雜誌中陸續發表了兩篇論文,首開埃迪爾攝影作品研究之先河。

用銀版攝影術製作的巴爾札克 (H. de Balzac) 像Louis-Auguste Bisson 攝製於巴爾札克住所,1842年。

1802年4月8日,埃迪爾出生於法國巴黎。其家族發源於法國東南部,定居於上阿爾卑斯省塞爾 (Serres) 已逾兩個世紀。埃迪爾家族堪稱“海關世家”,許多家庭成員都是在海關任職的高階公務員。1809年,埃迪爾在巴黎拿破倫高中小學部註冊開始上學,十七歲那年在馬賽完成學業。他對科學的熱愛始於在馬賽求學期間,可能是受到畢業於法國名校綜合理工學院的舅父杜布瓦 (Dubois-Aymé) 的啓發。然而,埃迪爾仍然忠於家族傳統,1819年在馬賽海關總署開始了職業生涯(當時的署長就是杜布瓦),並於1857年晉陞至總督察。根據《馬賽科學、文學與藝術院備忘錄》(Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Marseille) (19世紀期刊) 的記載,埃迪爾對科學的興趣於1836年復燃:“他對科學的珍貴直覺很快就復甦了,他手持地質學家的鐵鎚在山中四處勘察,游移於海關工作與科學調查之間。”(4) 吉蒙在論文中對他作了如下描述:“他始終無師自通,尤其是在科學領域,他吸收新知的能力世間少見,想必也擁有過人的記憶力。”(5)

埃迪爾自拍官服照,1847年於馬賽,私人收藏。

1837年起,埃迪爾先後加入巴黎科學與藝術學會 (1837年)、伊澤爾省統計學會(1837年)、法國地質學會(1840年)、薩瓦省皇家學院(1841年)、里昂科學大會(1841年)等學會,十分活躍。在他私人文獻中發現的一張手稿提及他當時在佩皮尼昂 (Perpignan) 的科學家圈子裡結交的數名好友,都維持了長久的友誼。1839年公佈銀版攝影術的阿拉戈,也是這個圈子裡的重要人物。埃迪爾可能透過親戚的引介認識了擔任歷史文物總督察長的作家梅里美 (Prosper Mérimée)。梅里美將銀版攝影術視為記錄歷史建築不可或缺的工具。這段友誼很可能幫助埃迪爾熟悉了這項新技術,在1842年11月的塞內加爾之旅中,“受到當地建築的誘惑,埃迪爾決定開始攝影”(6)。這趟旅程,以及1843年的法屬圭亞那和瓜德羅普之旅,在埃迪爾啓程訪華之前為他提供了熟練攝影技巧的機會。

埃迪爾於1844年8月15日在澳門登陸。他在日記中寫道:“現在是早上11點。艦隊的船隻在水中搖晃;我們終於要踏上中國的土地了!大批群眾湧向法國外交使團即將登陸的南灣碼頭。中國的神祇似乎在冥冥中保祐我們,法國特使並非左腳先踩上中國的土地,而是右腳先着地,大吉大利。在場專門負責記錄這一預兆的數名華人確認他是右腳先着地,對他們而言,這確保本團的任務將圓滿成功。最偉大的探險之成敗竟然繫乎一線之間!”(7) 比埃迪爾早六年抵達澳門的畫家博爾傑 (Auguste Borget, 1808-1877) 負責以畫筆重現這歷史性的一刻,此畫曾刊登於1844年11月30日《畫報》(L’Illustration) 雜誌 (8)。

埃迪爾與許多法國旅行家兼業餘攝影師一樣,藉着駐外工作的機會勤練新習得的銀版攝影術,這帶給他們極大的樂趣。埃迪爾在遠東旅行三年後攜回一百多張銀版照片,囊括形形色色的 主題和富有建築研究價值的風景照。

埃迪爾手書說明:“澳門南灣一景,影像左右相反 (左則可見總督府) ”,澳門藝術博物館藏。

埃迪爾手書說明: “澳門南灣一景正像”,法國攝影博物館藏。

〈拍攝了千張銀版照片的攝影記者:1843-1844年中國之旅〉Gilbert Gimont 著,刊載於《攝影的魅力》第8期,1979年。

1990年,法國攝影博物館館長法熱親自策展,在澳門展出該館珍藏文物並出版圖冊,埃迪爾的作品終於在澳門亮相並廣為人知。2006年4月12日,澳門藝術博物館首任館長吳衛鳴在巴黎的一場公開拍賣會上購得〈澳門南灣風光〉,他深知這張照片的歷史價值,這張就人們所知南灣最早的照片從此成為該館典藏珍品。

埃迪爾在大部分銀版照片的卡紙裱框上親手寫下所拍攝的地名和人名。例如澳門藝術博物館收藏的〈澳門南灣風光〉就帶有下述手寫字樣:“澳門南灣一景,影像左右相反 (左側可見總督府)。”位於比耶夫雷的法國攝影博物館藏有兩張類似的照片,一張也是左右相反,另一張則是“正常”的影像。由於銀版照片是單張正像,無法用相紙沖洗複製,祇能透過刻版印刷的方式來傳播,因此,埃迪爾通常一次拍攝兩張照片,以便自己保存其中一張:“我決定幫他們拍攝合照,並且拍攝兩張,以便隨後自己保留其中一張。”(9) 要矯正銀版攝影左右相反的影像,必須在相機的毛玻璃和鏡頭之間放一面鏡子,但是埃迪爾很少這樣做。一般而言,法國的銀版攝影師似乎都偏愛左右顛倒的影像。

在厚達三冊的《埃迪爾日記》中,他詳細描述每一張照片並記錄其拍攝背景。1844年10月28日那一頁有如下記載:“我一整天都在澳門各景點及其周圍拍照:南灣沿岸、媽閣廟、內港以及雜貨舖林立的街巷,為我提供了富有拍攝價值的主題。”(10) 為了拍攝現藏於法國攝影博物館的〈南灣風光〉,他必須從高處遠眺南灣全景,而澳門藝術博物館所藏的那一幅相對而言屬於近景。他還改變了這幅近景的構圖,將焦點更多地放在前方的一群人物(可能是漁夫)以及後方的建築上。人物一字排開,如同帶狀的壁畫一般;後方的一列新古典風格建築,包括照片左側正對聖伯多祿炮臺的總督府。這些樓房多半出租給為英國東印度公司工作的英國貿易商。漁夫與風景自然地融為一體,為畫面注入了生命。在法國攝影博物館收藏的另一幅照片 (正向照片) 中,前方人物圍成一圈,作談話狀。

1860年起, 比特 ( Felice Beato) 、湯姆森(John Thompson)、米勒 (Milton Miller) 等攝影師紛紛將南灣風光入鏡。蛋白相紙被引進澳門可能是形成這股風潮的原因之一。對於為外國顧客繪製時興南灣風景圖的中國畫家而言,攝影祇是一種複製的手法,不論其複製對象是南灣沿岸樓房的建築裝飾細節,還是人物,都祇是複製品。早在1844年,就有畫家開始以銀版肖像照片臨摹作畫。這些照片有的是由拉萼尼通商使團成員從法國帶來,有的是在他們旅華期間所攝。(11)

《埃迪爾1843-1846年中國之旅日記》Dauvin & Fontaine 出版 (共三冊),巴黎1848-1853年。

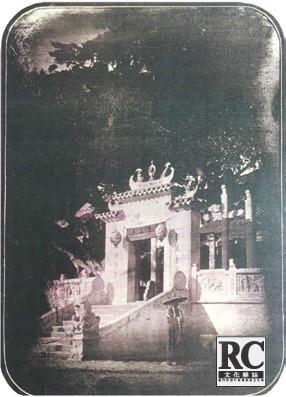

除了南灣之外,澳門還有另一個備受畫家和攝影師青睞的地標,即媽閣廟。埃迪爾稱之為“大廟”。他將整座廟內外徹底勘察後,決定拍攝廟門。直向構圖凸顯出媽閣廟的建築結構、周圍的樹叢和廟前階梯旁的人物。〈澳門媽閣廟門一景〉(法國攝影博物館收藏)是一張左右相反的影像。博爾傑於1838年11月6日畫的一張素描採用了相同的取景。他以埃迪爾的這張照片作為範本,創作了〈澳門媽閣廟〉系列素描與油畫。此外,埃迪爾還拍攝了媽閣廟的另一部分(法國攝影博物館收藏),建築裝飾細節的特寫在黑色背景襯托下格外醒目。

當地人樂於參與埃迪爾的攝影試驗,在自己的生活環境中,應攝影師要求擺出自然的姿勢。“這兩天,我用銀版攝影術拍攝了澳門最引人注目的面孔。街上的人們非常和氣地回應我的種種要求,許多當地人允許我為他們拍照。”(12) 他在日記裡還寫道:“ 在第三座廟裡, 我看到一座精雕細琢、非常優美的白色大理石陵墓,其頂端有一尊正在哺育嬰兒的觀音像。我正準備照相的時候,有兩名剛剛完成禮佛儀式的和尚走過來,對着照相機左瞧右看,要我解釋攝影的方法;他們用手勢表示贊成我想做的事,其中一個甚至同意站在鏡頭的視野範圍內不動。”(13)後來,有華人入畫的照片性質改變了。1842年〈南京條約〉簽訂後,五個通商口岸(廣州、廈門、福州、寧波、上海)開始出現西方人的蹤跡,攝影隨之迅速發展。然而,這些西方人對建築物、風景和異國情調的風光更感興趣,換句話說,就是明信片的前身。1858到1865年間,為了立體西洋鏡的需要,特別拍攝了一些故意將中國主題嵌入刻板框架內的照片。

澳門媽閣廟一景 法國攝影博物館藏

儘管埃迪爾在日記中提到了市場和寺廟內部,在其銀版照片清冊中卻找不到相應的照片。或許被他稱為澳門“市場”(Bazar) 的窄巷並不適合拍攝銀版照片。無論在室內還是室外從事銀版攝影都有重重限制,例如所需光線強度以及拍攝對象必須在一段相當長的時間內保持相同的姿勢,都可能是他無法在上述場所拍照的原因。

不論獨照還是合照,肖像在埃迪爾銀版照片收藏中寥寥無幾。保存風景或建築物的照片並不困難,而肖像照則另當別論,因為被拍攝的人通常想保留自己的照片。在那個時代,肖像被視為僅供家人觀賞的個人私藏物品。

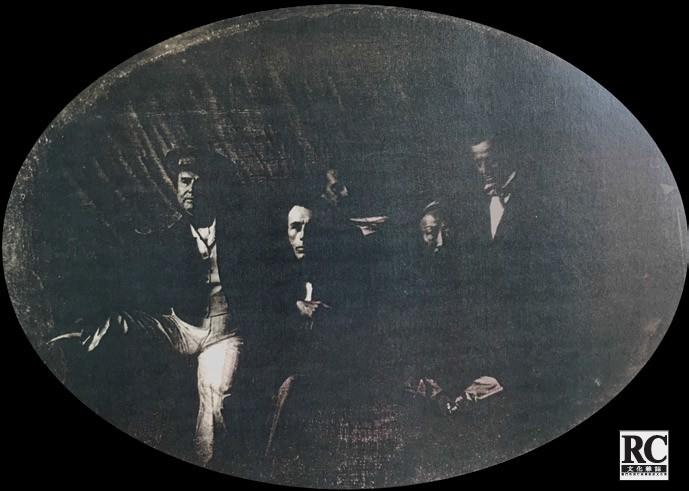

埃迪爾堪稱大膽的佈局使他的某些照片超越了文獻記錄的範疇,跨入了藝術的領域。比如在〈1844年10月24日中法全權公使在阿基米德號上簽署黃埔條約〉(法國攝影博物館收藏) 的背面,埃迪爾親筆記下每個在場人物的衣着和位置。他的日記揭露了拍攝內幕:這張照片是在餐後休息時間拍攝的,“在阿基米德號 (Archimède) 的軍官餐廳享受了豐盛的饗宴,滿足了當天所需的享樂。席間,貴賓們按例暢快飲用滋補強身的葡萄酒和香檳酒,若非過於昂貴,中國人一定會鍾情於此杯中物”(14)。酒足飯飽後,法國全權公使拉萼尼和清朝欽差大臣兩廣總督耆英才在這艘法國軍艦上簽署了〈黃埔條約〉。埃迪爾繼續寫道:“[⋯⋯] 雙方再次會晤 [⋯⋯],我利用這個機會拍攝了一張耆英、拉萼尼公使 (T. de Lagrené)、塞西爾艦長 (Cécile)、一等秘書斐列勒 (Marquis de Ferrière le Vayer) 及翻譯加略利 (Callery) 的合照。接着我分別為耆英和黃恩彤(耆英的幕僚)拍照,我原想自己留下照片,卻糊裡糊塗地給他們看了照片,從那一刻起,我再也不能拒絕他們的懇求。耆英高興地對着自己的照片微笑,看着正在與他握手的我,大聲說多謝多謝。”(15)

合照中的人物各擺不同的姿勢,均遵守外交禮儀規範,依官階和地位而定。埃迪爾創造了一個非常均衡的構圖。耆英與拉萼尼居中而坐,士思利在他們右側,加略利站在左側,在左右邊劃出界限。斐列勒站在拉萼尼後方,採用傳統油畫肖像常見的四分之三側面站姿。塞西爾一隻腳輕鬆地踩在凳上,略為緩和畫面的嚴肅氣氛。塞西爾和加略利的白衣及拉萼尼臉上的光,與背景船尾的黑暗形成明顯對比。明暗法的運用讓人物看來更有深度,同時營造出神秘感。

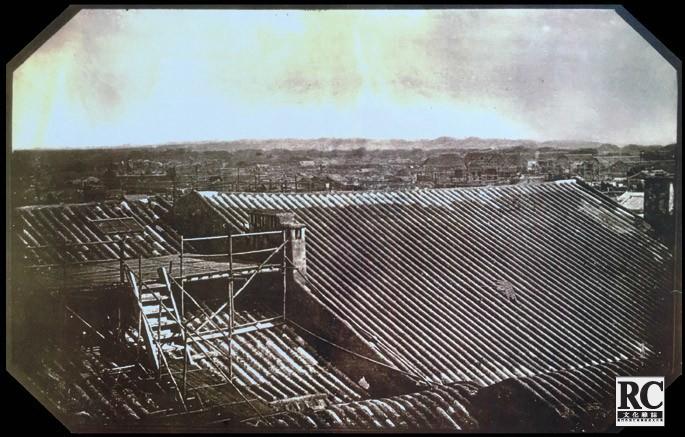

埃迪爾拍攝的人物合照和風景都展現了非凡的藝術視野和高超的攝影技巧。此中傑作首推幾幅帶有人物的優美〈南灣風光〉,以及十分出色的廣州屋宇廣角全景圖。

作為“旅行者的利器”,達蓋爾相機曾經轟動一時,但其熱潮卻十分短暫。相機的重量是其一大缺點,笨重而不易攜帶,也不適合戶外使用。提到銀版攝影術,人們便會聯想到1840年代的第一代遊歷攝影師。1850年以後,銀版攝影術便逐漸被可複製的相紙攝影技術取代。

“雙方代表:翻譯加利略、兩廣總督耆英、公使館一等秘書費列勒、拉萼尼公使及塞西爾艦長在阿基米德號 (L’Archimède) 軍艦上會晤,簽訂中法條約 ”。

“廣州全景” 埃迪爾攝,1844年,法國攝影博物館藏。

法國駐中國公使拉萼尼 (T. de Lagrené) 私人收藏

埃迪爾將工作的餘暇完全奉獻給攝影,但由於他精通關稅事務,因此得以參與中法通商條約的談判。此外,他還對中國市場和當地的工業進行了調查研究,尤其是在葡萄種植和各種可用於紡織的天然植物纖維方面。他在日記中記載了深入觀察的心得,並將研究結果發表於多份專業期刊。結束中國之行返法後,他曾經在多個學會公開演講。

埃迪爾因病決定回國,不再隨著外交使團繼續訪問〈南京條約〉後開放的其他通商口岸(主要是廈門、福州、寧波和上海)。他在途經新加坡、爪哇和婆羅洲、南越、印度和埃及的漫長旅程後,終於在1846年2月安然返鄉。

【註】

(1) Bertrand Lavédrine 編著《瞭解和保存舊照片》(Connaître er conserver les photographies anciennes),歷史及科學研究委員會,巴黎:2007年,頁35。

(2) Edwin K. Lai著〈暗箱的歷史與早期中國攝影〉(The History of the Camera Obscura and Early Photography in China),載 Jeffrey W. Cody 與 Frances Terpak 編著《丹青和影像:早期中國攝影》(Brush & Shutter: Early Photography in China),洛杉磯:The Getty Research Institute 出版,2011年,頁21。

(3) Susan Barger 著〈精細複雜的操作:銀版攝影術的科學審查〉(Delicate and Complicated Operations: The Scientific Examination of the Daguerreotype) ,載 John Wood 編著《銀版攝影術發明一百五十週年紀念特輯》(The Daguerreotype A Sesquicentennial Celebration) ,Iowa大學出版社出版,1989年新版,頁97。

(4) Michel Boyé著《旅行家兼攝影記者埃迪爾》(Globe-Trotter et Reporter, Jules Itier, 1842-1846),特展圖冊,波爾多海關之家,1991年,頁6。

(5) (6) Gilbert Gimon著〈銀版攝影師埃迪爾〉(Jules Itier daguerréotypiste ) ,載《攝影史》(History of Photography),第5卷第3期,1981年7月,頁225﹔頁227。

(7) Jules Itier著,《埃迪爾1843-1846年中國之旅日記》(Journal d’un Voyage en Chine en 1843, 1844, 1845,1846),巴黎: Dauvin & Fontaine出版,1848-1853年,第一冊,頁245-246。

(8) Barbara Staniszewska-Giordana著〈博爾傑:一位法國畫家眼中的華南〉(葡文版) (“Auguste Borget, A Visão de um Pintor no Sul da China”),載《文化雜誌》外文版第39期,澳門:2011年,頁36。

(9) Jules Itier著《埃迪爾1843-1846年中國之旅日記》(Journal d’un Voyage en Chine en 1843, 1844, 1845,1846),巴黎: Dauvin & Fontaine出版,1848-1853年,第二冊,頁115。

(10) Jules Itier著《埃迪爾1843-1846年中國之旅日記》(Journal d’un Voyage en Chine en 1843, 1844, 1845,1846),巴黎: Dauvin & Fontaine出版,1848-1853年,第一冊;頁331。

(11) Barbara Staniszewska-Giordana著〈博爾傑:在中國的一年,1838-1839 (葡文版) 〉(“Auguste Borget, A Yearin China (1838-1839)”),載《文化雜誌》外文版第38期,澳門:2011年,註36,頁38。

(12) Jules Itier著《埃迪爾1843-1846年中國之旅日記》(Journal d’un Voyage en Chine en 1843, 1844, 1845,1846),巴黎: Dauvin & Fontaine出版,1848-1853年,第一冊,頁321。

(13) Jules Itier著《埃迪爾1843-1846年中國之旅日記》(Journal d’un Voyage en Chine en 1843, 1844, 1845,1846),巴黎: Dauvin & Fontaine出版,1848-1853年,第二冊,頁57。

(14) Jules Itier著《埃迪爾1843-1846年中國之旅日記》(Journal d’un Voyage en Chine en 1843, 1844, 1845,1846),巴黎: Dauvin & Fontaine出版,1848-1853年,第一冊,頁324-325。

(15) Jules Itier著《埃迪爾1843-1846年中國之旅日記》(Journal d’un Voyage en Chine en 1843, 1844, 1845,1846),巴黎: Dauvin & Fontaine出版,1848-1853年,第一冊,頁325。

* 芭芭拉 (Barbara Staniszewska):獨立研究員,畢業法國巴黎索邦大學,是法國畫家博爾傑 (1808-1877) 研究專家。曾多次參與在巴黎、里斯本、香港、澳門等地舉辦的專題研討會,曾為亞洲集美藝術博物館、美國邁阿密大學愛情藝術博物館、澳門《文化雜誌》等撰寫多篇文稿。在攝影歷史方面,主要集中於對法國銀版攝影師埃迪爾 (1802-1877) 的研究。