明清基督宗教藝術,尤其是聖經故事版畫,在耶穌會來華後發展顯著。本文以“耶穌降誕”故事版畫為中心,比照同時期耶穌會士四福音書故事之譯述,就聖經圖像傳譯展開實證研究。耶穌降誕故事本身含有“聖母童身生子”、“三位一體”、“降生救世”等教義。耶穌降誕故事版畫藝術創作的歐洲性、“耶穌降生救世”信仰的受容及《聖經》圖像傳譯與文字漢譯之關係,為聖經故事版畫研究的三個面向。聖像畫的敍事功能在於向大眾宣講教義和福傳故事,與歐洲流傳的基督宗教佈道經典文本互動,形成漸趨模式化的圖文傳譯。本文意圖透過耶穌降誕故事版畫研究,有助於深入理解中文聖經的多元文本及其社會文化處境。

基督宗教作為“《聖經》的宗教”(Biblical Religion),其藝術創作也植根於《聖經》。明末清初,天主教傳教士攜帶宗教畫東來或在華刊印聖經故事版畫以便利佈道。(1) 天主教足本中文《聖經》至20世紀中葉才面世。(2) 現時學界對基督宗教圖像藝術的關注集中於“本色化”傳教策略、圖像學和藝術學視角的研究。(3)本文所論圖像傳譯 (visual interpretation) 指的是聖經故事版畫的刊佈和受容 (reception)。版畫日漸成為聖經圖像傳譯的主要途徑,及至晚清和民國時期,幾度翻印,仍不失為天主教勸諭、佈道、宣教的重要手段。(4) 本研究以明清來華傳教士譯述及聖經故事版畫文本為對象,考辨其傳譯的特點,從視覺圖像藝術和文化翻譯的角度,嘗試探析聖經圖像傳譯之文化功能。

歐洲耶穌降誕故事圖像藝術的早期創作

歐洲版畫印刷品亦多以滿足宗教推廣的需要為目的,常見內容為聖經故事,如基督受難、基督揹負十字架和聖母聖子像等。初期的木版畫,多見於德國南部和佛蘭德斯 (英文名 Flanders,泛指古代尼德蘭南部地區,大體包括現今比利時、盧森堡以及法國東北部分地區) 的萊茵河畔,尤其是修道院中。柏林博物館現藏之〈鞭打基督〉(1446)是較早的銅版畫作品。宗教改革時期,版畫曾助益於新教宗教觀念的流佈。歐洲宗教版畫濫觴於14、15世紀之交信徒個人禱告聖像畫之需,直至19世紀才擺脫複製和量產的路線,演變成獨立的純藝術部門。

明清天主教創製聖經版畫,應用於傳教卓有成效。耶穌會在華視覺藝術創作,有其“歐洲性”的根源。(5) 耶穌會創始人羅耀拉 (Saint Ignatius Loyola) 曾命藝術家納達爾 ( Jerome Nadal, 1507-1580) 創作了聖經藝術作品《終年聖彌撒所誦福音書之註釋與默觀》(Adnotationcs et Meditationes in Evangelia quae in Sacrosancto Missae Sacrificio Toto Anno Leguntur) 和《福音故事圖像》。《福音故事圖像》最初於1593年刊刻,名為“Evangelicae Historiae Imagines”,1595年增容再版,名為“Adnotationes et Meditationes in Evangelia”(6)。薩克索聶 (Ludolphus Saxonia)著、1474年刊印的《基督生平》(Vita Christi),在16-17世紀十分流行,對耶穌會很有影響,其創會人依納爵 (Ignacio López de Loyola, 1491-1556) 的《神操》(Exercitia Spiritualia) 受到重大影響,而艾儒略亦應受此影響。納達爾繪製的《福音故事圖像》在耶穌會的藝術外傳中一再被倣刻。(7) 聖像畫的創製源自《聖經》,演變為聖經故事相對固定的圖像表達。明清天主教傳教士較為系統地刊刻聖經故事版畫,以宣揚教義。

聖經新約四福音書敍述耶穌生平故事。路加福音重於耶穌出生前的敍事,核心人物是瑪利亞;馬太福音故事多發生在耶穌降誕後,焦點在約瑟;馬可福音和約翰福音敍述自耶穌成年,都提及他離開加利利,但沒有其成年前生平細節的介紹。教民記憶中耶穌降生故事的記述見於《聖經》馬太福音和路加福音,與各類相關的口頭傳說或文字記述、藝術作品共同構成。路加福音勾劃耶穌降誕故事概貌,約瑟與瑪利亞前往伯利恒接受人口普查,耶穌在那裡誕生,被放置於馬槽。天使們宣稱他是人間救世主,牧羊人前來朝拜。馬太福音書則記述有智者帶着給耶穌的禮物跟隨一顆明星前往伯利恒,耶穌降誕將成為猶太國王。希律王滅殺伯利恒全部男童,以圖殺死耶穌。聖家逃亡埃及,後定居於納匝勒。從基督宗教神學角度看,耶穌降誕的意義在於耶穌道成肉身,無染原罪,切遵從天主,完滿踐行天主之宏願,清除人類始祖亞當造成的災禍,開啟救贖人類的新紀元。(8)

耶穌降誕故事聖像畫 ( iconography of the Nativity of Christ) 作品眾多,然而這一故事在各類傳述中仍有諸多共同之處:瑪利亞和約瑟從納匝勒 (Nazareth) 前往伯利恒 (Bethlehem),夜間行路途中,瑪利亞有了生育的跡象。他倆別無選擇,瑪利亞祇好在惡劣的環境下產下一個嬰孩。這個嬰孩就是耶穌基督,在舊約中稱為彌賽亞(Messiah)。天使向幾位牧羊人通告這則喜訊。天堂的天使向新生兒朝拜,幾位智者前來朝貢。

差異之處有耶穌降生場景在山洞抑或是飼料槽內,在場的有產婆、約瑟和他的兒子西蒙,一頭牛和一頭驢,天上閃亮的星星,約瑟和瑪利亞在產前、產中以及產後的態度等。

中世紀基督宗教聖像畫裡,耶穌降誕是最為常見的題材之一,故而繪畫作品也層出不窮。總體來看,耶穌降誕聖像畫有兩大類:東方 (或稱拜占庭) 風格和西方風格。前者指的是出自拜占庭帝國統治地域內或是受其影響的畫作,因着一些偽經的描述,通常將耶穌降生場景 (the Nativity scene) 畫成山地洞穴內。此類視覺藝術的物象呈現的有瑪利亞、躺在牛棚裡的嬰孩、向牧羊人通報、天使朝聖、智者前來探訪、約瑟和產婆、天空中的星星、牛和驢、新生兒受洗等。與之相對的,西方風格傾向於採用較為端莊的形式,包括聖家 (the Sacred Family,即瑪利亞、約瑟和聖嬰) 棚屋的構造。儘管如此,他們都未忽視次級物象,諸如動物、天使、牧羊人等。

瑪利亞是耶穌降誕聖像畫中的次重要人物,同時必須展示其人類天性以及超自然的童貞生育。許多藝術作品上的聖母背對她的兒子,臉上露出憂鬱的神情,借此表達生產的痛楚及其人性。人們可能會猜測這種神情是因生產引起的生理勞累還是預知耶穌將被釘十字架產生的精神痛苦造成的。

14-15世紀,西歐的耶穌降誕聖像畫上,瑪利亞的佈局安排有了重大變動。瑪利亞跪着,雙手示意祈禱,一邊看着被強光照耀着的聖子。聖子被一塊布包裹着。約瑟在打盹或是在沉思,以此表明其對瑪利亞貞操的質疑(馬太福音1:18-25),有的甚至在洞外等候,或面向瑪利亞和耶穌,或背對着他們。(9)

然而自14世紀起,西方藝術中的約瑟開始活躍起來,負責給家畜喂草料、給孩子洗澡、生火、熬湯、種小麥、建籬笆、洗尿布等。耶穌降生故事因此日漸自然、逼真。

聖子或是被布包裹着或者全身裸露。牛和 驢在馬棚裡,安靜地吃草,這兩個物象是因偽經文本裡的敍述才有的,均見於西方式和東方式藝術風格作品中。有的會向聖嬰跪拜因為它們承認其神性。產婆的出現也是偽經對聖經藝術創作的影響造成的。一到兩位產婆負責接生,包紮、餵食,將聖嬰放在食槽裡。因而,產婆物象的設置使耶穌降生故事更為親切與順當。

牧羊人通常揹着皮革包、樂器以及拐杖,在牛棚週邊,臨近他們的畜群。仰望天空,用手遮擋以免報信天使之光刺瞎眼睛。至中世紀,牧人離牛棚的距離更近,可以透過窗口看見內景,點頭以示景仰。天使位於耶穌出生所在的上空,看天或者看地,朝拜和榮耀耶穌,並承認其神性。榮耀聖嬰的一個方式即唱頌歌,因而帶來護身歌詞。14-15世紀,西方式風格畫家參照 Saint Bridget 的著述,將天使的放置到視覺中心。天使和其他朝拜的人一道跪伏在地,挨着瑪利亞和聖嬰。千里迢迢來朝聖的智者同樣不可或缺。

除了馬廄和山洞,15世紀的聖經藝術家將耶穌降誕的處所繪製成建築廢墟,以此宣揚基督教會的頑強。個別西式風格作品中,瑪利亞躺臥在內屋的一張有華蓋的床上,是倣照瑪利亞母親(Anne) 及其表親伊莉莎白 (Elisabeth),因她倆都是在舒適的宅邸內生產。

以耶穌降生 (The Nativity of Jesus,或稱 “the Birth of Christ”) 為題材的聖經故事藝術作品可追溯至4世紀,向世人闡明天主聖子道成肉身以及降生救世的基督宗教義理。木版畫的受眾主體為中下層文人、市民以及目不識丁的庶民。在明清時期的東西方均為一種有效的大眾媒介,使用的頻度和廣度空前,產生的社會效應亦超出時人所料。

明清基督宗教圖像藝術作品的傳佈

晚明天主教傳教士東來,在歐洲宣教傳統的影響下, 利用聖像畫在東亞地區佈教。傳教士來華開教, 一大批教義書、包括聖像畫(iconography) 在內的天主教藝術品及十字架等傳入內地。聖像畫容易引起觀者的興趣,激發內心的渴望。一方面藉此創造宣教機會,另一方面信徒臨像默想,加深信仰,是為福傳利器。天主教傳教士入華以後,即着手編印教義書和基督宗教畫冊。聖像畫在明清中國的傳佈,其社會文化、政治處境與兩朝的天主教政策攸關。

聖像畫,即以畫像表達神靈、聖者或神跡,常見的有壁畫、版畫、馬賽克、雕塑及油畫等,為天主教的傳統藝術表現形式。圖像與文本是研究宗教文化的重要依據,而將宗教、思想和藝術史綜合研究,是認識“他者與自我”以及明清中國民眾知識、信仰和思想世界的主要途徑。明末來華天主教傳教士研習中國語言文字着實困難。在此情境下,聖像畫具有視覺語言的直觀性,能夠突破異域文字語言的限制。加之,當時的羅馬教廷傳信部嚴厲禁制翻譯聖經,天主教在華傳教則倚重十字架、聖水、聖牌、聖像和聖像畫等聖物宣教。(10) 因而,圖像藝術作品作為傳播天主教義兼具審美情趣的理想載體,倍受青睞。聖像畫冊極受歡迎,除了繼續從歐洲和澳門引進外,天主教傳教士開始着手編印聖經故事版畫,並不斷翻刻。為免過於抽象化,在處理聖像畫時,或“以圖配文”,即圖像上下端附加標題和註解文字,或“以文配圖”,穿插於相應的教義書中。(11)天主教自16世紀末以降,持續不斷地在中國活動,而在19世紀前,天主教系統翻譯聖經的努力極少,第一部天主教聖經全譯本直至1953年才得以印行。(12)

16世紀以降,天主教東來,是為西方文化傳入的新起點。明嘉靖年間,方濟各·沙勿略 (San Francisco Javier, 1506-1552)、范禮安 (Alessandro Valignano, 1539-1606) 和羅明堅 (Michele Ruggieri, 1543-1607) 等在東亞地區傳教。天主教藝術品傳入中國內地最早可追溯至1554年中葡貿易條約簽訂後不久。(13) 基督宗教藝術品的流通反映其效用,或作為傳教士與士人交遊饋贈的禮物,聯結新老教友之情誼(14);或裝飾教堂吸引士人或庶民觀看,宣講教義;或在皇帝召見傳教士時作為貢品呈上。1601年,利瑪竇 (Matteo Ricci, 1552-1610) 呈送給明神宗 (1563-1620) 禮物中有“時畫天主圖像一幅,古典天主聖母圖像一幅,時畫天主聖母像一幅”(15)。

有部分學術成果介紹了多種聖經故事版畫。(16) 伊藤信博則將傳教士漢文著述與圖像釋經的研究視野拓展至東亞與西方思想文化交流,即焦點放大至基督宗教在近世亞洲諸國之間的傳播和影響。(17)

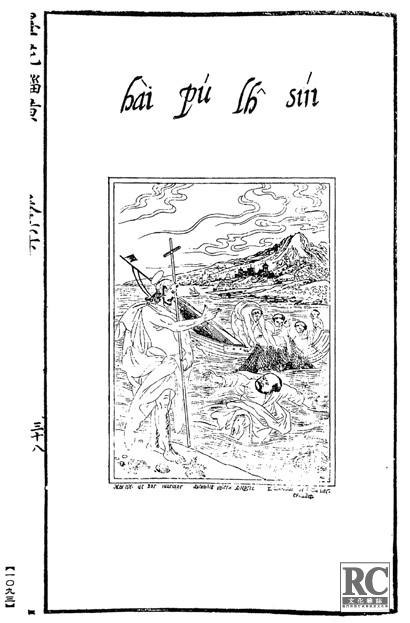

程大約彩色套印的《程氏墨苑》(安徽歙縣滋蘭堂萬曆刊本,1594年) 極為精美,著色絢爛。程氏對廣告宣傳冊《墨苑》不斷增訂重修,該書〈道釋卷〉更收入意大利耶穌會士利瑪竇贈送天主教聖像畫〈信而步海,疑而即沉〉、〈二徒聞實,即舍空虛〉、〈淫色穢氣,自速天火〉及〈聖母像〉,附有利氏的羅馬註音解說。(18) [圖1]1619年,葡萄牙籍耶穌會士羅儒望刊印《誦唸珠規程》。(19) 這部小冊子詳述唸禱玫瑰經,面向的受眾更多是已經受洗和慕道者。

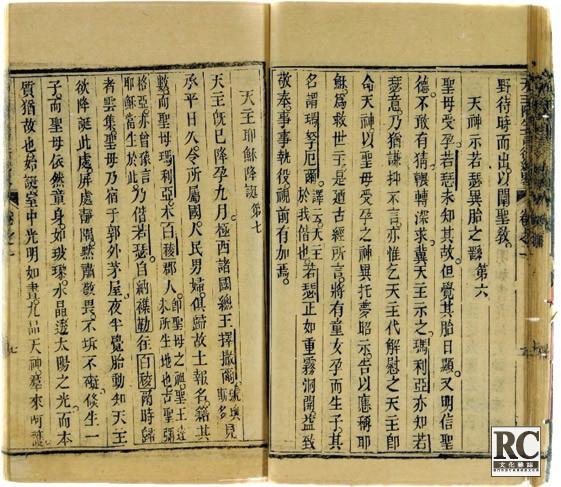

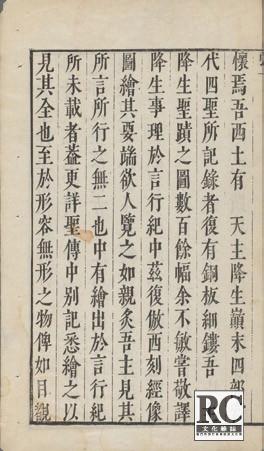

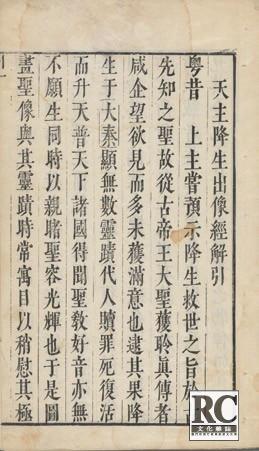

為使中國籍教徒能夠瞭解與掌握到真正的基督教教義,艾儒略 (Giulio Aleni, 1582-1649) 親自主持進行了對福音書的翻譯工作。聖經元典的文字漢譯受到教廷禁制,故艾氏沒有將自己的翻譯稱為譯作,而是取名“天主降生言行紀畧”(下文簡稱《紀畧》) [圖2],以中國史籍常用的紀事本末體敍述聖經故事。(20) 類似著述,艾儒略還撰有《天主降生引義》、《天主聖教四字經文》、《聖體要理》等。艾儒略在《紀畧》序言〈萬日畧經說〉中寫道:“會撮要畧,粗達言義。言之無文,理可長思,令人心會身體。雖不至隕越經旨,然未敢云譯經也。”為了配合此譯作的文字版,崇禎年間 (1635-1637) 他在福建景教堂專門翻刻納達爾的《福音故事圖像》,取名為“天主降生言行紀像”(下文簡稱《紀像》,又名“天主降生出像經解”)。[圖3] (21) 此著作由五十五幅木刻版畫組成,敍述了耶穌從誕生、傳道、受難、垂訓、昇天等天主教教義。此後,艾儒略又編輯了另一套聖經故事版畫 ──《玫瑰經十五端圖像》。〈玫瑰經〉是《聖母聖詠》經的俗稱,由拉丁文的 Rosaium 演變而來。西歐道明會士斐瑞 (Saint Vincent Ferrer, 1350-1419) 將其推廣開而來。即便是在康雍乾禁教時期,也曾多次翻印。該書多達二十多個版本,一度改編為《紀畧》插圖。1640年,湯若望獻給明朝崇禎皇帝的《進呈書像》[圖4] 共有四十八幅版畫插圖,其中十幅出自《聖經故事圖像》,其餘多為比利時、荷蘭和德國雕刻師的作品。

[圖1] 利瑪竇、程大約 (君房) (安徽新安程氏滋蘭堂):《程氏墨苑》之 〈信而步海〉,明萬曆三十四年 (1606),北京大學圖書館藏。

[圖4] 湯若望:《進呈書像》之〈天主初降生像〉明崇禎十三年 (1640) 印本,法國國家圖書館藏

[圖2] 艾儒略 (上海土山灣慈母堂畫館):《天主降生言行紀畧》之〈天主耶穌降誕1-2〉,清咸豐三年(1853),長崎大學附屬圖書館。

[圖3] 《天主降生言行紀像》書影

[圖5] 《道原精萃》之〈牧童朝拜〉早稻田大學圖書館藏清末印本

[圖6] 《道原精萃》之〈天主降生〉早稻田大學圖書館藏清末印本

及至晚清,民間天主教與基督新教相競爭,主要陣地是在鄉村。鴉片戰爭之後,清政府對天主教在華傳播逐步開禁,天主教重新在中國活躍起來。因傳教需要,又有一批足本聖經故事版畫得以出版。金陵天主堂排印的《救世主預像全圖》及《救世主實行全圖》,上海土山灣慈母堂刊印的《古史像解》及《新史像解》,即為其中的代表作。融入了近代印刷技術成果的天主教教會《聖經》圖像藝術作品出版,在此一領域獨領風騷。上海土山灣慈母堂編印聖經故事版畫最盛。1869年,上海土山灣慈母堂選取《出像經解》有關聖母的版畫十五幅,刻印成《玫瑰經圖像十五端》。《(五彩)古史像解》、《(五彩)新史像解》和《救世主預像全圖》、《救世主實行全圖》兩套書內容都涵蓋了新約和舊約的故事內容;《諸聖宗徒行實聖像》、《十二位宗徒像讚》專門介紹宗徒概況;《教要六端全圖》敍說天主教基本教理;1886年江南主教倪懷綸編纂的《道原精萃》輯錄了《萬物真原》、《天主降生引義》、《天主降生言行紀畧》、《宗徒大事錄》、《聖母傳》、《宗徒列傳》、《教皇洪序》七部插圖書冊。[圖5] [圖6] 1868年,林樂知 (Young John Allen, 1836-1907) 創辦《教會新報》(Church News)。“發刊辭”〈林樂知啟〉稱:“在內刻一《聖經》中圖畫,俾愚者易於見識。此新聞,每禮拜發一次。”(22) 故設“聖書圖畫”專欄,創刊號即刊印〈基督誕生〉圖。他認為《教會新報》上的畫像“印刻如真”。1875年,美國公理會傳教士富善牧師 (Chauncey Goodrich, 1836-1925) 翻譯的《瞽目勸捐》中,附有插圖《窮嫠捐貲》,講述《路加福音》二十一章之故事。隨着西方各國新教團體的紛紛湧來,香港、廣州和上海先後迎來了基督教新教傳教士在華活動的輝煌時代。(23) 基督新教在華印書事業漸趨興盛,各地印行的《聖經》版畫增多。(24) 即便在聖經節譯本中,版畫插圖亦較為常見。新教傳教士編印刊物,較多採用版畫作為宣傳畫,流傳下來的有《教會新報》最初一年半時間內陸續刊登的〈約翰說夢圖〉、〈淹埃及法老入海圖〉、〈約瑟見父圖〉等多幅聖經故事插圖。隨着西方印刷技術的引進,新教出版機構大量複製歐美繪製的聖經故事圖像。至清末,畫報開始盛行。為了向孩童和成人宣教,廣學會還編輯刊行《孩提畫報》(1888-1890)、《訓蒙畫報》(1888-1890)、《成童畫報》(1889-1891)和《萬國公報》(1889-1907)。西方教會支持的中國基督教出版事業直到新中國成立後的“基督教三自革新運動”才徹底終止。(25)

筆者翻查明清基督宗教漢語文獻,除上述宣教版畫書冊外,另有《十二位宗徒像讚》(馮文昌刻於絳州)、《救世主實行全圖》(金陵堂,1869年)、《聖教聖像全圖》(金陵堂,1869年)》《玫瑰經圖像十五端》(徐家匯,1839)、《救世主預像全圖》(金陵堂,1869年)、《諸聖宗徒行實聖像》(徐家匯,1869年)、《教要六端全圖》(金陵堂,1869年)、《罪人像畧說》(龍華民 Nicolas Longobardi, 1559-1654)、《造物主垂象畧說》、《論神像來歷》、《聖像解畧》、《基督行實插圖本》、《吾主耶穌及天下萬民歷代宗派圖》(康和子草擬,1704年)、《聖像集解》、《古新聖經》(賀清泰著,含圖像十五葉)、《要理像解》(民國翻印本)、《天主聖像來歷》、《古新經史像略說》(孔廣布、黃金階編:山東兗州天主堂保祿印書館,1929年)等。作為跨文化圖像翻譯的天主教福音書宣教文本,其翻譯策略值得深入探究。

耶穌降誕故事版畫介紹

耶穌降誕故事主要見於《新約·路加福音》第二章第一至二十節:

那時,凱撒奧古斯都出了一道上諭,叫天下的人都要登記:這是在季黎諾作敍利亞總督時,初次行的登記。於是,眾人各去本城登記。若瑟因為是達味家族的人,也從加里肋亞納匝肋城,上猶大名叫白冷的達味城去,好同自己已懷孕的聘妻瑪利亞去登記。他們在那裡的時候,她分娩的日期滿了,便生了她的頭胎男兒,用繈褓裹起,放在馬槽裡,因為在客棧中為他們沒有地方。在那地區有些牧人露宿,守夜看守羊群。有上主的一個天使站在他們身邊,上主的光耀環照着他們,他們便非常害怕。天使向他們說:“不要害怕!看,我給你們報告一個為全民族的大喜訊:今天在達味城中,為你們誕生了一位救世者,他是主默西亞。這是給你們的記號:你們將要看見一個嬰兒,裹着繈褓,躺在馬槽裡。”忽有一大隊天軍,同那天使一起讚頌天主說:“天主受享光榮於高天,主愛的人在世享平安。”眾天使離開他們往天上去了以後,牧人們就彼此說:“我們且往白冷去,看看上主報告給我們所發生的事。”他們急忙去了,找到了瑪利亞和若瑟,並那躺在馬槽中的嬰兒。他們看見以後,就把天使對他們論這小孩所說的事,傳揚開了,凡聽見的人都驚訝牧人向他們所說的事。瑪利亞卻把這一切事默存在自己心中,反覆思想。牧人們為了他們所聽見和看見的一切,正如天使向他們說的一樣,就光榮讚美天主回去了。

然則歐洲信徒記憶中的耶穌降誕故事雜糅了幾部“偽經”和口頭傳說故事。(26) 民間流傳着數個版本的耶穌降誕故事,諸多細節方面出入較多。這並沒有困擾耶穌降誕聖像畫的創製。中世紀晚期,有別於拜占庭基督宗教藝術的西方聖像藝術開始孕育出新穎獨特的聖像畫創作模式。

以耶穌降生 (The Nativity of Jesus, 或稱 “The Birth of Christ”)為題材的聖經故事藝術作品可追溯至四世紀,它向世人闡明天主聖子道成肉身以及降生救世的基督宗教義理。中世紀基督宗教聖像畫裡,耶穌降誕是最為常 的題材之一,多 於油畫、教義書插圖版畫和教堂壁畫。(27)總體來看,耶穌降誕聖像畫有兩大類:“東方 (或稱拜占庭) 風格”和“西方風格”。前者指的是出自拜占庭帝國統治地域內或是受其影響的畫作,因着一些偽經的描述,通常將耶穌降生場景 (the Nativity scene) 畫成山地洞穴內。此類視覺藝術的物象呈現的有瑪利亞、躺在牛棚裡的嬰孩、向牧羊人通報、天使朝聖、智者前來探訪、約瑟和產婆、天空中的星星、牛和驢、新生兒受洗等。與之相對的,西方風格傾向於採用較為端莊的形式,包括聖家 (the Sacred Family,即瑪利亞、約瑟和聖嬰) 棚屋的構造。儘管如此,他們都未忽視次級物象,諸如動物、天使、牧羊人等。

在天主教出版的書籍中,安排插圖版畫,借此打動讀者,擴大影響,以助傳教。英國美術史家蘇利文 (Michael Sulliva) 認為:“耶穌會士帶來的油畫雖然更受人讚賞,可是最終還是書籍版畫和雕版印刷品的影響更廣一些,因為這些東西更便於廣泛流傳,也便於大量複製或被中國的木板雕刻師改作。”(28) 傳教士或因路途遙遠,或因海難、疾病等,從西方輸入有插圖版畫的圖書絕非易事。 耶穌會藉助實物宣教,宗教畫成為與語言傳教並行的一種方式,貫穿於整個天主教傳華史。宗教畫通過其特有的藝術魅力和直觀易懂打動觀眾,具備無可比擬的優勢。

明清時期天主教傳教士聖經文字翻譯的空間受到極大限制。管制方面,羅馬教廷的嚴格限制,清代反覆出現禁教。中國語言眾多,文字艱深,儒士對聖經中的教義多不接受,甚至相當反感,譯經之路步履維艱。利用聖像和聖物傳教是天主教的一個傳統,故而聖經圖像傳譯領域得以開闢。

艾儒略於《紀像》序言中敍說四福音書故事梗概,經由中國工匠翻刻銅版畫,以便信徒明了耶穌降誕的宗教意義。

粵昔 上主嘗預示降生救世之旨於古先知之聖,故從古帝王大聖獲聆真傳者,咸企望欲見而多未獲滿意也,逮其果降生於大秦顯無數靈蹟,代人贖罪死復活而昇天,普天下諸國得聞聖教好音,亦無不願生同時以親睹聖容光輝也,於是圖畫聖像與其靈蹟,時常寓目以稍慰其極懷焉,吾西土有 天主降生巔末四部,當代四聖所記錄者,復有銅板細鏤吾 主降生聖蹟之圖數百餘幅,余不敏嘗敬譯降生事理於言行紀中,玆復倣西刻經像,圖繪其要端,欲人覽之如親炙吾主見其所言所行之無二也,中有繪出於言行紀所未載者,蓋更詳聖傳中別記悉繪之以見其全也,至於形容無形之物,俾如目覩,則繪法所窮,是以或擬其德而摹之,或取其曩所顯示者而像之,如 天主罷德肋與斯彼利多三多本為純神超出萬相,然繪罷德肋借高年尊長之形者摹其無始無終至尊無對之德也,繪斯彼利多三多取鴿形者,蓋吾 主耶穌受洗於若翰時 天主聖神借鴿形顯示其頂故也,若天神亦為無形之靈,第其德不衰不老,則以少年容貌擬之,神速如飛,則以肩生兩翅擬之,清潔無染,則以手持花枝擬之,凡如此類義各有歸總,非虛加粉飾以為觀美而已,顧 天主無窮聖蹟,豈筆墨所能繪其萬一,而玆數端又不過依中匠刻法所及翻刻西經中十分之一也,學者繇形下之跡以探乎形上之神,繇目覩所已及併會乎目覩所未及,默默存想,當有不待披卷而恆與造物遊者,神而明之,是則存乎人已。

《紀像》與《紀畧》系列文本為艾儒略獨創的“合參經史、圖文結合的傳譯模式”(29)。1622年起聖經漢譯受到當時羅馬教廷傳信部的嚴厲管制,1634年教廷方面正式頒令禁止外譯聖經。艾儒略在《紀畧》之“序言”〈萬日略經說〉中寫道:“今將四聖所編,會撮要略,粗達言義。言之無文,理可長思。令人心會身體,以資神益。雖不致隕越經旨,然未敢云譯經也。”(30) 在《言行紀畧》凡例中又稱:“吾主耶穌事實,原係四聖所紀。彼詳此略,有重紀,有獨紀者。茲特編其要略,不復重紀詳盡。若夫全譯四聖所紀,翻經全功,尚有待也。”(31) 法國籍方殿華(Louis Gaillard, 1850-1900) 在圖冊序言〈像記〉(1887)中寫道:

[圖7] 納達爾 (Jerome Nadal, S. J.) :《福音故事圖像》之〈Nativitas Christi〉 Illustrations of Gospel Stories,Antwerp, 明萬曆二十三年 (1595), www.archives.gov.

[圖8] 艾儒略 (福州景教堂):《天主降生言行紀像》之〈天主耶穌降誕〉,明崇禎十三年(1640年),哈佛大學圖書館藏

聖教創建伊始,遽尚圖形。耶穌昇天後數十載,聖母、宗徒相繼云亡,信人道念慇懃,畫其像以致敬,神傳面目,筆寫丹青,迄今千數百年,陳跡湮泯,縱難快覩,而羅瑪地窟之中,尚有存者,竊思愚魯庸人,不解文字,觀聖像則前人故事,如寓目中,校六書象形之義,尤加一等,彼文人學士,固能博覽羣經,然閱時稍久,回首茫然,惟覩聖像則因物思人,愈於溫故。夫然,聖像,記珠也,明鏡也,真照也,所以記往事,悟道義,昭教禮,一舉而三善備焉。明神宗萬歷 [筆者註:應為“曆”] 二十年,耶穌會司鐸拿笪利始聘精畫二人,繪耶穌事蹟,計一百三十六章,參列聖經,公諸西海事為教皇格肋孟所知,立降詔書,殊為嘉獎。崇禎八年,艾司鐸儒略傳教中邦,撰《主[筆者註:

應為“出”]像經解》,倣拿君原本,畫五十六像,為時人所推許,無何,不脛而走,架上已空,閱若干歲,艾君撰《天主降生言行紀畧》,付梓福州,流傳甚廣,無如世代遷移,棗梨散毀,自今求之舊籍寥寥矣。咸豐三年,法司鐸某,倣拿君稿,繪像百三十枚,鐫於銅,綴圖說,惟撰以法文而俾於華人也鮮。去年江南主教倪大司牧,輯《道原精萃》一書,囑劉修士必振,率慈母堂小生,畫像三百章,列於是書。其間百十一章,倣法司鐸原著,餘皆博採名家,描寫成幅,既竣僱手民鐫於木,夫手民亦慈母堂培植成技者也。予自去歲以來,承委督繪像等藝,恐閱是書者,不知是像之由來,爰誌此於卷首云。[圖7] [圖8]

[圖9]《新史像解》之〈耶穌誕生臥於馬槽〉北京國家圖書館藏,澳門大學圖書館亦有收藏

[圖10] 上海土山灣慈母堂:《五彩新史像解》 之〈耶穌誕生臥於馬槽〉,清光緒二十年(1894年)

沈則寬曾撰“蒙著古史,參箴列像百餘,則已八載於茲矣。各省教士信人,概加青睞,遂致不脛而行幾遍華夏。惟卷帙頗繁,非盡人所能置備。文辭雖俚而間有絢爛語,非婦孺所能共知。區區同善之心,未克暢遂殊,為歉然。去年秋,同人有修飾其像而作問答以解之者,意至美也。既成,顏之曰《古史像解》是於古人詩教書教之外,益之以像教矣。善誘循循,別開生面,脫傳教諸公,廣佈村塾,使童子觀像聆解,寓目會心,行見古教事功。終身省記,不啻書於紳而銘於盤,為他日言行之南針,獲益必非淺鮮,將拭目俟之。”(32) 自1876年編印《道原精萃》後,與描繪聖經舊約之故事的《古史像解》相對,1892年土山灣慈母堂畫館刻印《五彩新史像解》一書。參與編印該書的沈則寬認為,祇“顧從事聽講”,信眾“妄覘圖像”,“則智者易明,愚者難曉”。這裡所謂“智者”蓋指識字者,“愚者”為文盲。“聖教崇尚聖像由來已久,一則用資敬禮,一則藉以醒人目、激人情、達事理、堅信心,而偉行琦言亦於是乎著”。由此,刻印聖經故事版畫書冊同樣服膺於傳教目的,感慨“緬想古今聖像之有裨於行教豈淺細哉”(33)。[圖9] [圖10]

中國民眾的歷史意識根深蒂固,《言行紀畧》參合《四福音書》,採用紀事本末體轉述耶穌生平事蹟成“信史”,亦符合國人的閱讀習慣。歐洲民間傳教證道故事繁蕪,艾氏為使情節描述連貫摻入各種“靈異傳說”和“聖物遺跡”,傳道書的文學性 (34) 增強了可讀性,彌補了《四福音書》敍事存在斷裂的“缺陷”。

中世紀至文藝復興時期,歐洲民眾記憶中的耶穌降誕故事,其來源除了《聖經》、偽經和口頭傳說外,圖畫、聖像為中心的宗教藝術作品亦發揮着敍事功能。《路加福音》描述耶穌降誕故事概貌,“偽經”則有着豐富的細節描述。教會“基督生平”文類著述“目的是引導讀者運用想像、意念進行圖像默觀”(35)。不同版本的“偽經”或口頭傳說存在諸多差異,這些差異“投射”到耶穌降誕故事版畫上則表現為物象的多寡、姿態和佈局等。

清同治八年 (1869) 上海慈母堂刊《玫瑰經圖像十五端》。它為艾儒略選取其所編《天主降生言行紀像》中涉及聖母瑪利亞的版畫共十五幅(另有一幅係插圖)編輯成冊。每幅版畫後另撰禱文一篇。關於本書著者,從底本來看,並未有標明。費賴之將其列為艾儒略著作。但查耶穌會士費奇規 (Gaspar Ferreira, 1571-1649) 亦有一著作《聖母玫瑰經十五端》,其內容與底本一致,但更為詳盡。前有按語,並將這十五幅圖分為三個部分:“聖母瑪利亞歡喜五端、聖母瑪利亞痛苦五端、聖母瑪利亞榮福五端”,但它並不附圖。

[圖11] 南京金陵天主堂:《救世主實行全圖》之〈吾主耶穌基利斯督降誕〉,清同治八年 (1869)。該圖亦見於《玫瑰經十五端》,法國國家圖書館藏

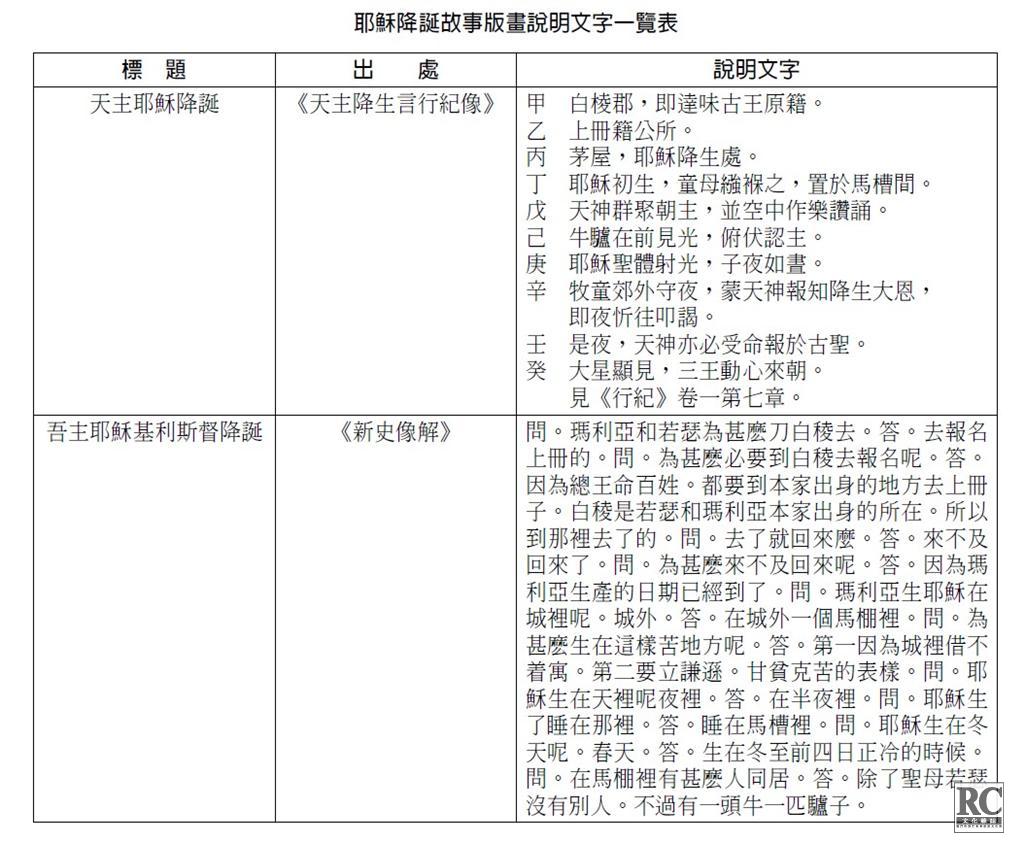

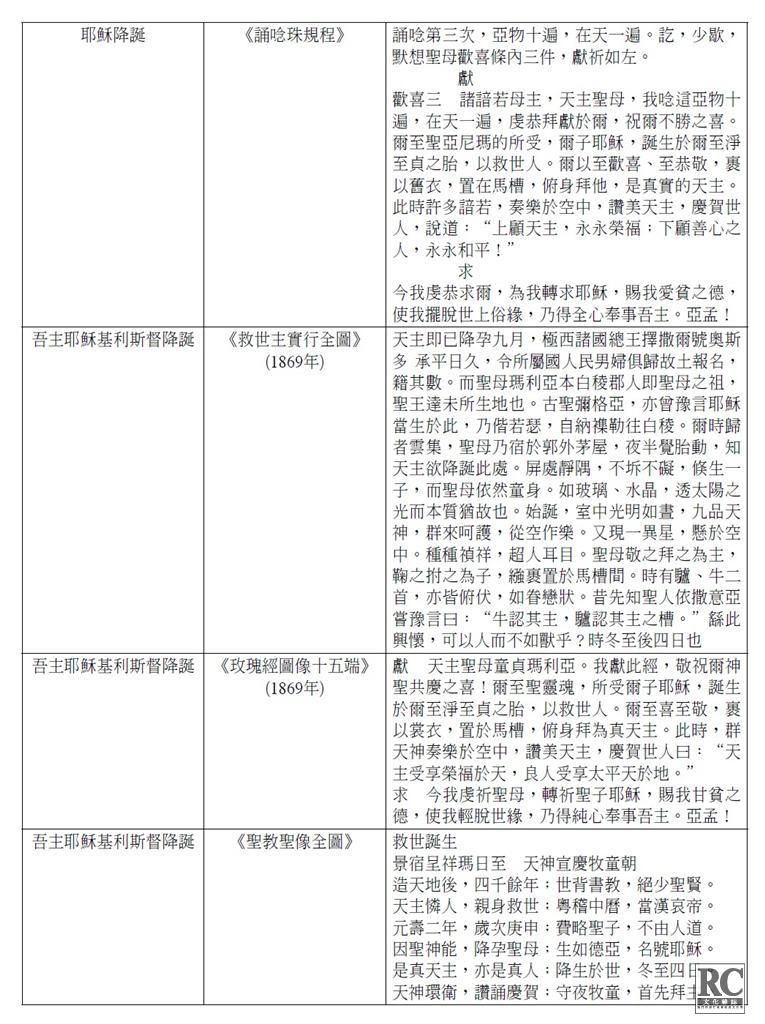

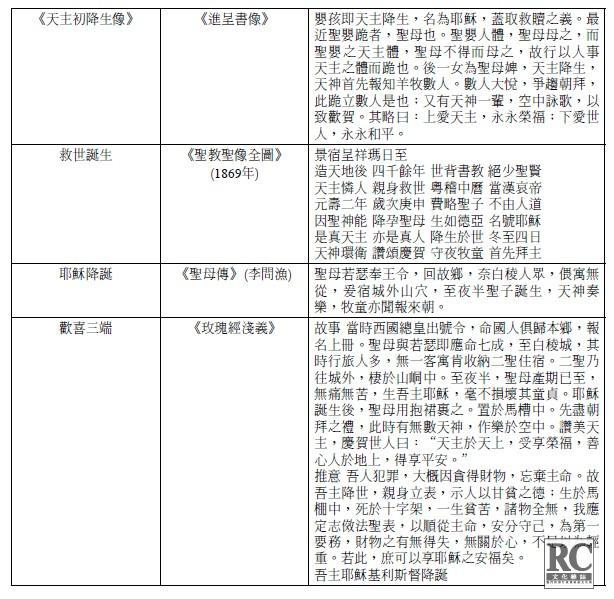

因此,此書之作者仍有待考證。在有明確答案之前,沿用舊說。金陵天主堂活字排印《救世主實行全圖》。與《救世主預像全圖》相應,為《聖經》新約故事版畫冊,刊載〈吾主耶穌基利斯督降誕〉圖 [圖11],與《玫瑰經圖像十五端》中耶穌降誕圖完全一樣。本文所述聖經故事版畫書冊均附註解文字。透過簡短的註解,將各幅版畫串聯起來,強化聖像畫與對應教義的象徵性。(詳見文末附表)

耶穌降誕故事版畫與聖經圖像傳譯

耶穌降誕本身蘊含着聖母受聖靈感孕、童貞生子、三位一體第二位降生救世、約瑟為耶穌鞠養之父等基本教義。版畫集作為入門宣教書冊,僅反映耶穌降生時的場景。利氏所獻天主像及聖母像,即為天主教在華傳教所常展示的聖像畫。傳教士在向中國大眾介紹耶穌生平故事時十分謹慎。耶穌降誕故事本身蘊含着三位一體等天主教基本教義內容,傳教士可以隱瞞,華籍耶穌會士甚至附會解說,以期增強這個故事的合理性。

姜紹書《無聲詩史》曰:“利瑪竇攜來西域天主像,乃女人抱一嬰兒,眉目衣紋,如明鏡涵影,踽踽欲動。其端嚴娟秀,中國畫工,無由措手。”(36) 向達認為:“姜氏所云天主像,實即聖母像,姜氏不識,混而為一。”(37) 然而,亦有可能利氏顧慮甚多,向普通鑒賞人士有意隱瞞了耶穌降生的部分奧義。《歷代神仙通鑒》在敍說耶穌降誕故事時沒有提及若瑟:

遠西國,人云去中國九萬七千里,經三載始抵西羌界。彼國初有童貞瑪利亞,於辛酉歲,天神嘉俾厄爾恭報“天主特選爾為母”,已而果孕降生,母極喜歡,裹以常衣,置於馬槽,群天神奏樂於空。後四十日,母抱獻於聖師罷德肋,取名耶蘇。(38)

1609年,羅如望著《天主聖像畧說》,係一部附有耶穌受難像的玫瑰經的解說。他寫道:

天主自家降生為人,傳受大道,把自家身子,贖了天下萬世人的罪過,然後人得昇於天堂,其改惡為善,免於地獄都不難。天主降生於一千六百一十九年之前歲次庚申,當漢哀帝元壽二年,名曰“耶穌”,解曰“捄世者”。上邊供敬的正是耶穌聖像也。[⋯⋯] 天主聖像愈釋道二家一般,故畧說其理如此,若要明白還須細細講解,茲不能盡述。

即便向信徒解釋時亦有所保留,以至於中國信徒對耶穌降誕故事蘊含教義的理解有不少偏差。明末天主教三柱石之一徐光啟撰有〈造物主垂像略說〉及〈耶穌像讚〉(39)。徐光啟對此的認識是:“天主降生於一千六百一十五年之前,歲次庚申當漢哀帝元壽二年,名曰‘耶穌’,解曰‘救世者’。上邊供敬的正是耶穌聖像也。降生為人,三十三年在世親傳聖跡都在。天主經典上一時說不盡。”(40) 楊廷筠更以個人理解就耶穌聖像畫的合理性作出解釋:“古西國之教,雖建立殿宇,奉事天主,然祇有經典,未嘗有像設也。天主既降生,形聲實有,有即不能強言無。”(41) 此應為馮秉正所言徐光啟、楊廷筠等著述“不盡聖學之淵深”(42) 之處。

在耶穌會士認為中國天主徒做好準備、時機成熟前,避免言及聖母瑪利亞童身受孕誕下耶穌以及耶穌被釘十字架,而祇談耶穌救世之榮耀以及聖母昇天故事。(43) 法國耶穌會士劉迪我(Jacques Le Faure, 1610-1676) 在1657年9月8日給耶穌會法國省代理人的信中總結了傳教經驗:

[⋯⋯] 當中國異教徒接受了我們所做的有關天主教教義其它奧秘的指導之後,激起了他們對天主的無限激情,再宣講耶穌受難的故事就沒任何問題了。(44)

明清時期諸多漢譯基督宗教經典共存,透過譯述聖經、基督宗教寓言小說等傳播基督教義和文化價值,而系統成套的聖經版畫具備獨立完整的圖像敍事功能。聖經故事版畫固然是中國民眾喜聞樂見的表現形式,形成基督宗教特殊的宗教符號。在中國政治社會處境中的聖經故事版畫文本多樣,面臨的境遇也不盡相同。敍事文體上,傳教士的著述多用文言、文理、古文,問答體,乃至倣白話小說體。(45) 清初曆獄案中,楊光先所撰《不得已》(約1664年刊刻)擷取湯若望《進呈書像》中的三幅耶穌受難圖,即認定耶穌聚眾謀不軌,“全體傷剝,卒釘死十字架上。觀此,則耶穌為謀反正法之罪魁,事露正法則焉”(46)。儘管楊光先後因制定曆法屢有舛誤被逐出欽天監,然則其著在中國士大夫群體中影響甚大。傳教士在楊光先死後以重金收購民間《不得已》書刊以焚燬,傳教士和儒士多諱提十字架。此後,聖經故事版畫在傳佈過程中不斷受到攻擊。(47)

在用聖經故事版畫向多為目不識字的下層民眾傳教時,亦須瞭解中國的民間宗教信仰,民眾容易將聖母與觀音菩薩混淆。聖人裸體畫像、或是“衣不蔽體”等會被視為有傷風化(48) ;約請中國畫師刻製版畫,融入了中國繪畫創作的技巧和內容,畫中聖人相貌和場景也開始轉而具有了東方特色(49);插畫註釋也延請中國文士撰寫,提高畫作的文化內涵。聖經故事版畫內容也在此間得到修正,謹慎取捨變通,達到“文化適應”,從而服務於傳教。在抵觸情緒較少的情形之下,觀者才有意於透過畫像理解聖經故事,乃至參悟其中的義理。聖經圖像傳譯是聖經漢譯的有益補充,形象具體,亦具系統性。“像”的“相”要貼近中國文化,適應其政治社會環境,又要表達“真”信仰——不能完全脫離原型。作為宗教畫的《聖經》版畫表達的內容富含寓意,有感染力,道德上區分善惡,方能教導信徒,吸引更多民眾。而聖像畫則側重於藝術美感和對聖人的尊崇,引發信徒對聖人事蹟和教義的聯想和思考。

聖經圖像傳譯涉及基督宗教語言的表達。這種語言包括福音、讚美詩篇、聖徒與教父、教義和各派別教會自身的神學性語言。聖經圖像傳譯要兼顧神學性語言,即須含有教義、儀式和歷史的內容。在中國傳佈的過程中,漸漸形成特有的風格,輔之以有特色的宣傳技巧。

圖像與文本是宗教文化研究的重要依據。東西方聖經故事版畫書籍不斷湧現,就其演變歷史來看,圖像化譯經文本反映了其神學思想體系,對文字譯經提出部分修正。近年來,學界對基督宗教繪畫藝術研究日益細緻深入。中國聖經傳譯在系統完整地傳遞宗教資訊、宗教意涵和藝術價值,因着政治社會文化環境而發生改變,漸漸形成有地域特色的一套基督宗教符號系統。此一方面內容的尋索、發現、解讀亦有待深入,透過畫像背後,看到其蘊含的宗教信念、道德理想、生命價值、美感體驗和社會階層與結構的變遷等立體景象。

天主教和新教傳教士利用聖經圖像藝術在非基督宗教信仰的中國傳教,是為兼具文化史及藝術史研究旨趣的課題,本研究嘗試對其作通盤考察。聖經在華圖像傳譯過程中,既有跨界、讓步,亦受到多方因素的窒礙。透過文本的變遷和境遇觀察基督宗教在華的歷史際遇。文化相遇中所論之“文本”,並非局限於經文和教義,宗教是人類經驗的各個層面的反映,(50) 可稱之為讀者世界的“生活文本”,包括“正統”經典、政治社會制度、儀式、圖像、口傳、文學作品 (戲曲、寶卷、傳道書、證道故事、科儀書)等通俗、邊緣的表現形式。中文聖經圖像傳譯研究取得突破亦需超越原有“文本”之概念,借鑒和利用中國宗教研究理論方法和成果。

基督宗教發展在明清中國歷史上數度沉浮,始終受到多方抵制。儘管中國各階層在壓制基督宗教時,極力異化其教義、經典、儀式乃至圖像藝術和建築等,醜化聖人形象。晚明至清中前期,聖經故事圖像藝術在華際遇與中央王朝掀起的教案和禁教政策密切相關,政治因素突出。聖經圖像藝術品成為反教官員的口實,中國文人天主徒群體竭力申辯。(51) 晚清教案不乏假借國家政治(如太平天國、中外戰爭、中外條約、偽造官府揭帖榜文)、意識形態 (如《聖諭廣訓》、族規、鄉約) (52),亦有其民間社會的特性。“儒治世,佛渡世,仙救世”,然而宗教存在着共性,處理人之安身立命乃至身後世界、沉淪與救拔等問題。本計劃進行跨宗教文本研究,以中國大眾宗教、民間信仰以及基督宗教關於他界的敍說為中心。因種族、宗教、性別、階級、職業、年齡等,大眾對本土和外來宗教的認識和接受方式和程度不一。

[圖12]周漢:《謹遵聖諭辟邪全圖》〈畫冊封面〉(漢口外方出版機構翻印英譯插圖上漢字),清光緒十七年(1891),斯坦福大學圖書館藏。

[圖13]周漢:《謹遵聖諭辟邪全圖》〈畫冊封面〉(漢口外方出版機構翻印英譯插圖上漢字) 清光緒十七年(1891),斯坦福大學圖書館藏。

[圖14] 周漢:《謹遵聖諭辟邪全圖》之〈族規治鬼圖〉(漢口外方出版機構翻印英譯插圖上漢字),清光緒十七年(1891),斯坦福大學圖書館藏。

[圖15]周漢:《謹遵聖諭辟邪全圖》之〈釋道治鬼圖〉(漢口外方出版機構翻印英譯插圖上漢字),清光緒十七年(1891),斯坦福大學圖書館藏。

[圖16]周漢:《謹遵聖諭辟邪全圖》之〈打鬼燒書圖〉(漢口外方出版機構翻印英譯插圖上漢字),清光緒十七年(1891),斯坦福大學圖書館藏。

[圖17]周漢:《謹遵聖諭辟邪全圖》之〈鬼拜豬精圖〉(漢口外方出版機構翻印英譯插圖上漢字),清光緒十七年(1891),斯坦福大學圖書館藏

晚清西方列強入侵,教案風潮固然裹挾着排外和民族主義情緒、沿襲明末清初反教、禁教的政治話語 (53)。《謹遵聖諭辟邪全圖》[圖12-17] 在1860年代出現 (54),又被視為1891年長江教案風潮的禍端,早在天津教案時即已出現,至義和團運動時又再度翻刻,客觀上同時向包括聖經圖集在內的教會出版物、傳道書冊之間宣戰,成為漢人社會人文暴力的典型。插圖〈鬼拜豬精圖〉將耶穌降生救世污名成“耶穌降生禍世”:

耶穌太子,天豬精也。性極淫,凡德亞國大臣妻女,無不被其淫者,後以徧淫國君妃嬪,謀篡位,大臣奏發其罪,縛置十字架,燒紅釘釘之,大叫數聲,現豬形而死。常入臣民之家,作怪行淫,婦女一聞豬叫,則衣裳自解,聽其淫畢,乃醒。豬徒因勸人禮拜,借以漁利漁色焉。惟於門辰階石上,鑿十字架,則豬精豬徒畏而不至,特此遍告天下知之、防之。

[圖18] 梁延年編,承宣堂刊本:《聖諭像解》封面及內頁,清康熙二十年 (1681年),哈佛大學圖書館藏

明清出版文化發達,書作圖像日漸增多,基督宗教傳道書冊的生存空間仍然有限。中國社會打教人士藉以歧視、抵制和打壓基督宗教。透過這場風潮,審視被構陷成為“邪教妖書”的基督宗教經典及其在晚清受容的局限與艱難境遇。

中文聖經圖像藝術和其它經文書冊一齊受到非聖經世界的競爭、抵制和圍攻,傳佈的空間狹小。將其受容問題的探討聚焦到城鄉基層紳民群體,尤其是城市平民和鄉村農民,他們被動員參與打教、鬧教,成為反教風潮中的主體。1891年教案風潮波及長江中下游各省,而《謹遵聖諭辟邪全圖》背後的“文本”——《聖諭像解》——自.

[圖19] 羅儒望:《誦唸珠規程》之〈耶穌降誕〉,法國國家圖書館藏明萬曆四十七年 (1619) 印本。

[圖20] 《玫瑰經淺義》之〈歡喜三端〉澳門大學圖書館藏上海土山灣清光緒二十年 (1894) 印本

康熙年間即有刊刻。[圖18] 庶民的精神思想往往透過生命儀式、宗族祭祀、迎神賽會等得以表達、傳承,不斷強化族群身份的認同。反教版畫出現之前,民間湧現的首先是各類反教檄文。著名反教檄文《湖南合省公檄》(1861)與湖南人崔暕的《辟邪實錄》(1862)曾流傳多個省份。《辟邪紀實》被數度翻刻。湘省反教書刻極盛,以至“辟邪書文詩詞曲圖像,刊佈不下數百種,不僅《辟邪紀實》一書也”(55)。此為被視作表露其“義膽忠肝”,“無一不足發聾振聵,立懦廉頑”。(56)迫於西方多國外交施壓,湖南巡撫訪查《辟邪實錄》,得知其流傳甚廣,湘省境內書坊更有大量書板。“湖南七十五廳州縣,士農工商家家有之,僧尼道士寺寺觀觀有之。其板亦無城無鄉無書坊刻字店無之,不勝其毀”。(57)

基督宗教從亞洲走向世界,在殖民和後殖民時代幾乎失去了自主的神學話語。近二十年來,一批學者努力建構“亞洲基督神學”(Christian Theology in Asia),是對基督教文化傳播的歷史批判和歐美神學聖經“正典進路”模式的回應。(58) 中國基督教史上,“本土化”程度有限,西方傳教士未能正視、理解和充分尊重中國社會處境中的民族、政治制度、文化、宗教和意識形態的多元性和統一性,作為中國人民自身生存智慧經驗的宗教和文化傳統甚至遭到敵視,出現排擊佛老、毀棄神主牌位、文武廟、神明畫像和雕像的事件。明清傳教士翻印的中文《聖經》及其版畫藝術作品與在華基督宗教有著相似的命運。明清聖經圖像傳譯歷史研究不僅有其學術意義,當下基督宗教藝術在華人社會的傳播、現時中國基督宗教神學的生發、宗教和諧對話交流亦需從歷史批判中尋求智慧和經驗。

結 語

明清天主教藝術,尤其是聖經故事版畫,在耶穌會來華後有了一定的本土化,並取得了顯著發展。明末清初,聖經中譯受到羅馬教廷傳信部的嚴厲管制。編印經典教義書和版畫聖經成為基督宗教在華福傳、與中國其他宗教競爭的重要途徑。透過基督宗教版畫聖經諸版本,將“視覺語言”與聖經文字翻譯進行比較研究,探討聖經在中國圖像傳譯的特徵及其文化功能。版畫聖經演繹成為基督宗教面向中國大眾及其他諸宗教對話交流的文化載體。版畫聖經有其歐洲基督宗教藝術和根源,其在中國的境遇多變。

[圖21] 李問漁:《聖母傳》之〈耶穌降誕〉, 清光緒十四年(1888),香港天主教區檔案館藏

[圖22] Père Vasseur 編《聖教聖像全圖》之〈吾主耶穌基利斯督誕生〉,清同治八年 (1869) 南京金陵天主堂刻本,法國國家圖書館藏

《聖經》是基督宗教的元典,其與中國政教制度和儒家文化並不接榫,然而明清以來隨着西教勢力東遷,傳教者依托切合中國受眾的各種手段進行勸服事功,圖像化傳播的功效尤為顯著。大量宣介聖經的版畫之作融合了中西元素,在中國士紳中產生了相當大的影響。咸同之後,隨着中外民族矛盾的激化,反教官紳也屢屢創作出針對聖經內容的仇視性版畫,且由此推動着反洋教風潮的進程。兩種版畫彼此衝突和對立,一定程度上形成了“宗教版畫之戰”,也折射出近代中國《聖經》圖像藝術受容的有限性和艱難性。

中文聖經故事版畫具有濃厚的歐洲性(Europeaness),圖像範本倣照歐洲聖像畫創製,抑或是基於歐洲傳道小冊子之內容。羅儒望來華前,歐洲天主教聖經故事繪畫已經形成傳統,即以某一相對固定的圖像敍述 (illustration) 聖經故事。刻工與信徒都以這種象徵性的聖像畫(motifs) 來辨識《聖經》故事及其奧義。除艾儒略繪製的《出像經解》倣製原始母本淵源明晰外,在聖像畫創製模式化的情境下,其它畫冊的母本較難查考。版畫,作為《聖經》圖像傳譯的重要途徑,仍然有賴於註解文字進一步規範其內涵。註解文字有直述,有祈禱文,有問答體等形式,或“圖配文”,或文配圖。這些解說來源於歐洲佈道書冊,同時大大豐富了《聖經》漢譯文字。[圖19-22]

[本文曾提交上海“全球視角下的中國基督教研究”青年學術論壇,承蒙臺灣“中央研究院”李奭學、復旦大學鄧菲惠賜建議,香港大學宋剛副教授、澳大利亞友人Pepper Wei、澳大利亞國家圖書館中文部主管歐陽迪頻、日本名古屋大學伊藤信博先生與哥倫比亞大學博士生史瑞戈 (Gregory Adam Scott) 及美國惠特沃斯大學 (Whitworth University) 歷史系柯學斌 (Anthony E. Clark) 先生為本文提供研究參考資料,在此一併致謝。]

【註】

(1) 莫小也:《17-18世紀傳教士與西畫東漸》,杭州:中國美術學院出版社,2002年;湯開建、陳青松:〈明清之際天主教的傳播與西洋宗教畫的關係〉,《安徽師範大學學報(人文社會科學版)》,第33卷第6期,2005年11月,頁622-668;葉農、陳煥強等選編《明清天主教〈聖經〉故事版畫選集》,澳門:澳門文化藝術學會,2012年。

(2) 鐘鳴旦 (Nicolas Standaert), “The Bible in Early Seventeenth-Century China”, in I. Eber et al. (Eds.),Bible in Modern China: The Literary and Intellectual Impact, Sankt Augustin: Institut Monumenta Serica; M. Galik, Influence, Translation and Parallels: Selected Studies on the Bible in China. Sankt Augustin: Monumenta Serica Institute.

(3) 小野忠重:《支那版畫叢考》,東京:雙林社,1944年;John E. McCall, “Early Jesuit Art in the Far East II”,Artibus Asiae, Vol. 10, No. 3, 1947, pp. 216-233; “Early Jesuit Art in the Far East IV: In China and Macao before 1635”, Artibus Asiae, Vol. 11, No. 1/2, 1948, pp. 45-69;內田慶市:〈再論 “文化の翻”をめぐってー ‘天王降生出像經解’ 等の“繡像” について〉,《或問》,2001年第2期,頁123-130;顧衛民:《基督宗教藝術在華發展史》,上海:上海書店出版社,2005年;褚瀟白:《聖像的修辭:耶穌基督形象在明清民間社會的變遷》,北京:中國社會科學出版社,2011年。

(4) 陳平原:《左圖右史與西學東漸:晚清畫報研究》,第一章、第二章,香港:三聯書店(香港)有限公司,2008年。

(5) 陳慧宏:〈“中國性”的歐洲解釋:耶穌會中國傳教區的“風格”問題初探〉,《臺灣東亞文明研究學刊》(Taiwan Journal of East Asian Studies), Vol. 5, No. 1(Issue. 9), June, 2008, pp. 1-32.

(6) Geronio Nadal, Adnotationes et meditationes in Evangelia,Antwerp: Martin Nuyts, 1595; Paul Rheinbay, S. A. C.,“Nadal’s Religious Iconography Reinterpreted by Aleni for China”, in Tiziana Lippiello (ed.), Scholar from the West: Giulio Aleni S. J. (1582-1649) and the dialogue between Christianity and China, Brescia, Sankt Augustin:1997, pp. 323-334.

(7) 關於耶穌會藝術家的創作參見 Thomas Dacosta Kaufmann,“East and West: Jesuit Art and Artists in Central Europe,and Central European Art in the Americas”, John W. O’Malley and T. Frank Kennedy, S. J. (ed.), The Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts (1540-1773), Toronto:University of Toronto Press, 1999, pp. 274-304; Thomas Buser, “Jerome Nadal and Early Jesuit Art in Rome”,Art Bulletin, Vol. 58, 1976, pp. 424-433; Marcus Burke (ed.), Art Gallery, Jesuit Art and Iconography, 1550-1880: Introductory Essay and Exhibition Catalogue,Jersey City, N. J.: Saint Peter's College, 1993.

(8) 《思高聖經》,千禧年版。

(9) André Grabar, Christian Iconography: a study of its origins,Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1968,p. 130.

(10)澳門博物館玫瑰堂聖物寶庫藏有17至19世紀澳門天主教藝術珍品,包括彌撒使用的銀器、銅器和鍍金器;木質、石膏和象牙聖像;年代久遠的油畫;聖經故事版畫和手工精美的絲繡法衣。

(11) 葉農、于麗萍:〈明清時期天主教著作插圖版畫與傳教〉,《文化雜誌》,2008年春季刊,頁159。

(12) 鐘鳴旦:〈《聖經》在十七世紀的中國〉,《世界漢學》,2005年第3期,頁64-86。

(13)湯開建:〈明清之際天主教藝術傳入內地考略〉,《暨南學報(哲學社會科學版)》,第23卷第5期,2001年9月,頁123。

(14) 陳慧宏:〈耶穌會傳教士利瑪竇時代的視覺物象及傳播網路〉,《新史學》,第21卷第3期,頁55。

(15) 利瑪竇:〈貢品清單〉,朱維錚主編《利瑪竇中文著譯集》,上海:復旦大學出版社,2001,頁234。

(16) 吳洪亮:〈從《道原精萃》到《古史像解》〉,《文藝研究》1997年第2期;陳平原:〈晚清都會讀物的圖像敍事〉,《學術研究》,2003年第11期;何俊,羅群:〈《出像經解》與晚明天主教的傳播特徵〉,《現代哲學》2008年第4期;何琦:〈中國基督教藝術本色化的四個歷史時期〉,《金陵神學誌》,2001年第1期;曲藝:《誦唸珠規程——17世紀初第一本含插圖的中國基督教書籍〉,袁熙明主編《設計學論壇》,第2卷,南京:南京大學出版社,2010年;Roman Malek(ed.), The Chinese Face of Jesus Christ (Vol. 3b), Sankt Augustin: Institut Monumenta Serica, 2007.

(17) 伊藤信博:〈フランス國立圖書館所藏の宣教師による西書漢著書について〉,《多元文化》,2011年,第11卷,頁197-211;〈パリ國立圖書館東洋寫本室資料古書目錄を通じた異文化交流の諸相〉,《言語文化論集》2009年第2期,頁69-96。

(18) 程大約編《程氏墨苑》,北京圖書館藏明萬曆滋蘭堂刻本,四庫全書存目叢書編纂委員會編《四庫全書存目叢書》,子部第79冊,濟南:齊魯書社,1995年。

(19) 鐘鳴旦、杜鼎克編《耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻》(臺北:利氏學社,2002年) 第1冊。

(20) 潘鳳娟:〈述而不譯?艾儒略《天主降生言行紀略》的跨語言敍事初探〉,《中國文哲研究集刊》,第34期,2009年3月,頁111-167。

(21) 該書於明末崇禎十年 (1637年) 福建晉江景教堂刻印,收錄於鐘鳴旦、杜鼎克編《耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻》卷3,臺北:利氏學社,2002年。美國芝加哥羅耀拉大學檔案室提供一種明崇禎八年至十年 (1635-1637) 刻本,在此致謝。

(22) 林樂知:《本書院主人特啟》,《教會新報》第一卷第四十五號,1869年7月17日。關於該欄的板式和刊行情形詳見陳平原:《左圖右史與西學東漸:晚清畫報研究》,頁8-13。

(23) 吳義雄:《在宗教與世俗之間 —— 基督教新教傳教士在華南沿海的早期活動研究》,廣東教育出版社,2000年,頁129。

(24)來華新教團體總目可參見黃光域輯錄〈近代來華新教差會綜錄〉,分別載於《近代史資料》總第80、82號,1992年。

(25) 趙曉陽:〈基督教新教傳教士文字事業在中國的最後命運〉,《宗教學研究》2009年第3期,頁129-133。

(26) 相關“偽經”及其章節有 Protoevangelium of James,chapters 17-20, 4th century; Gospel of Pseudo Mathew,chapters 13-14, 6th century; Liber Infantia Salvatioris,paragraphs 62-72, 9th century; Jacobus de Voragine, The Golden Legend, 13th century, chapter 6; Hugo van der Goes, The Berlin Nativity, 15th century.

(27) 基督宗教聖像畫簡史參 André Grabar, Christian iconography: a study of its origins, Routledge & Kegan Paul Ltd., 1968.

(28) 朱立文著、朱伯雄譯〈東西方藝術的匯合〉,《美術譯叢》,1982年第5期,頁73。

(29)宋剛:〈從經典到通俗:《天主降生言行紀略》及其清代改編本的流變〉,香港中文大學《天主教研究學報》,2011年,總第2期,頁214。

(30) (31) 鐘鳴旦等編《耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻》,第4冊,頁29;頁38。

(32) 沈則寬:〈古史像解序〉,《古史像解》,上海:土山灣慈母堂,1892年。

(33) 沈則寬撰《新史像解序》,土山灣慈母堂畫館,1894年。

(34) 李奭學認為明末漢文傳道書的“文學性”並不亞於其“宗教性”, 李氏著《中國晚明與歐洲文學:明末耶穌會古典證道故事考詮》,臺北:聯經出版事業股份有限公司,2005年,頁3。

(35) Ludolphus von Sachsen 整合七八十多位作者著述成“福音書大全”《基督生平》(Praying the Life of Christ. First English Translation of the Prayers Concluding the 181 Chapters of the Vita Christi of Ludolphusthe Carthusian: The Quintessence of His Devout Meditations on the Life of Christ, trans. Mary Immaculate Bodenstedt, Salzburg: James Hogg, 1973),該書“具內在一致性的基督生平”。見潘鳳娟:〈述而不譯?艾儒略《天主降生言行紀畧》的跨語言敍事初探〉,“中央研究院”中國文哲研究所《中國文哲研究集刊》,第34期,頁117。

(36) 姜紹書:《無聲詩史》,卷七〈西域畫〉,收錄於於瀾安《畫史叢書》第三冊,上海:上海人民美術出版社,頁133。

(37) 向達:〈明清之際中國美術所受西洋之影響〉,上海《東方雜誌》,第27卷第1號,1930年10月。

(38) 徐道:《歷代神仙通鑒》(上冊),沈陽:遼寧古籍出版社,1995年,頁480。

(39) 收入徐宗澤編《徐文定公集》,徐家匯土山灣,1933年。

(40) 徐光啟:《造物主垂像略說》(舊刻本),載王秀美、任延黎編《東傳福音》(第二冊),合肥:黃山書社,2005年,頁231。

(41) 楊廷筠:《代疑篇》〈答天主有形有聲條〉,上海:土山灣印書館,1935年,頁21-22。

(42) 馮秉正口授、楊多默纂錄《盛世芻蕘》,首篇〈仁愛引言〉,《東傳福音》(第二冊),頁543。

(43) Renee Fulop-Miller, The Power and Secret of the Jesuits,Whitefish: Kessinger Publishing Company, 1997, p. 268.

(44)鄧恩著、余三樂等譯《從利瑪竇到湯若望:晚明的耶穌會傳教士》,上海:上海古籍出版社,2003年,頁262。

(45) 內田慶市:〈近代西洋人學的漢語——他們的漢語語體觀〉,《東アジア文化交涉研究》,第3號,2010年,頁199-212。

(46) 楊光先〈闢邪論〉(上),《不得已》(附二種),頁16-22,合肥:黃山書社,2000年。關於這一案例的論述另可參見,D. E. Mungello, The Forgotten Christians of Hangzhou, Honolulu, University of Hawaii Press, 1994,pp. 85-88; 柯學斌 (Anthony E. Clark), “Early Modern Chinese Reactions to Western Missoinary Iconography”,Southeast Review of Asian Studies, Vol.30, 2008, pp. 5-22.

(47) 雍正朝禁教期間,桂林府教堂即有焚燬聖像事件。參見杜赫德著、鄭德弟等譯《耶穌會士中國書簡集》第2冊,鄭州:大象出版社,2001年,頁333。

(48) 柏應理 (Philippe Couplet, 1623-1693) 著、徐允希譯《一個中國奉教太太》,上海:土山灣,1938年,頁95。

(49) 周小英:〈《道原精萃》與《中國公教美術》〉,《新美術》,2008年第6期,頁40-43。

(50) 游斌:〈跨文本詮釋與和諧宗教建設──與香港中文大學教授李熾昌的訪談〉,載《中國民族報》,2011年8月2日,第6版。

(51) 肖清和:《“天會”與“吾黨”:明末清初天主教徒群體之形成與交往研究 (1580-1722)》(第二章),北京大學2009年博士學位論文。

(52) Wing-kai To, “The Construction of Orthodoxy: Handbooks of Village Community Rituals in Late Ming Guangdong”,《近世中國之傳統與蛻變:劉廣京院士七十五歲祝壽論文集》(下冊),臺北:“中央”研究院近代史研究所,1998年,頁725-761。

(53) Paul A. Cohen, “The Anti-Christian Tradition in China”, in The Journal of Asian Studies, Vol. 20, No. 2, Feb., 1961,pp. 169-180.

(54) Paul A. Cohen, China and Christianity: the Missionary Movement and the Growth of Chinese Antiforeignism, 1860-1870, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1963.

(55) 〈湖南巡撫部院諮批復直隸總督部堂稿〉,光緒十七年十一月十一日 (1891年12月11日),載王明倫編《反洋教書文揭帖選》,濟南:齊魯書社,1984,頁211。

(56) (57) 〈湖南候補官七人公稟督撫憲稿〉,《反洋教書文揭帖選》,頁186;頁210。

(58) Sebastian C. H. Kim, Christian Theology in Asia, CambridgeUniversity Press, 2008;李熾昌編《亞洲處境與聖經詮釋》,香港:基督教文藝出版社,1996年。

* 陳煥強,歷史學碩士,常州市中醫醫院孟河醫學研究所助理研究員,主要從事醫學史、港澳臺及海外歷史文獻及中西文化交流史的研究。

* * 楊 靜,江蘇省揚中市八橋中學任教英語學科,中小學一級教師。