中國文化對西方國家的傳播和影響源遠流長。但全方位的和具有近代意義的傳播和影響,則在16-19世紀中葉的三百年。16世紀中葉以後,雖然明淸封建政府實行過海禁政策,但仍然開放廣州和外港澳門口岸,准許中外商人到廣州經澳門進出口貿易。貿易航道同時是文化傳播的通道。16世紀中葉後,隨着葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國等歐洲國家的商人經澳門紛至沓來廣州通商和中國商人出海貿易,大批的耶穌會士(The Society of Jesus)也紛紛隨商船經澳門進入中國內地進行傳播天主教的活動。宗教是文化生活的組成部分,傳播宗教也是一種文化交流。耶穌會士爲了達到傳播天主教的目的,注意和必須學習中國的語言文字和古典經籍,努力瞭解和硏究中國的傳統文化。他們不斷硏究中國儒家哲理,翻譯和銓釋中國經籍,向歐洲各國介紹。於是,中國儒家古典經籍流行歐洲各國,傳誦一時。並激起了歐洲國家知識分子的中國熱,產生了所謂“中國風”(Chinoiserie)。歐洲人硏究漢學(Sinology)頓時興起,出現了硏究漢學的組織。使漢學在歐洲各國的文化界,蔚然獨樹一幟。從而使中國文化在歐洲各國廣爲傳播,並產生強烈而深遠的影響。

一、儒家哲理激蕩着德國古典哲學

著名的耶穌會士羅明堅(Michel Ruggieri)、利瑪竇(Matteo Ricci)等經澳門進入廣州,到肇慶、韶關、南昌、南京、北京等地傳教後,爲傳教需要,十分注意硏究儒教、道教和佛教,崇拜儒家哲學的自然神觀。他們硏究孔子的思想,翻譯儒家的經籍,撰寫解釋儒家思想的專著,向歐洲國家介紹儒家的哲理思想。例如,比利時會士柏應理(Phillppus Couplet)於1681年著《中國之哲學家孔子》(《Confucius Sinarum Philosophus》)一書,共分四大部份: 第一,柏應理上法王路易十四書;第二,論原書之歷史及要旨;第三,孔子傳;第四,《大學》、《中庸》、《論語》譯文。本書旣向西歐國家介紹了儒家的經籍,又略舉其重要注疏,便於歐洲人士接受和理解。接着,比利時會士衛方濟(Franciscus Noel)著《中國哲學》(《Philosophus Sinica》),和翻譯《四書》、《孝經》、《幼學》,向法國介紹他硏究儒家哲學的心得和體會。德國古典哲學家(亦是同牛頓並稱爲微積分的創始人)萊布尼玆(Gotfried Wilhelm Leibniz)於1687-1690年間,在羅馬邂逅結識意大利會士閔明我(Philippus Maria Grimaldi)等一批從中國傳教回去的耶穌會士,並從他們手中得到不少中國儒家的經籍資料。他從此發奮誦讀孔子、老子的著作,接受中國儒、釋、道三教的思想,於1697年寫成《中國近事》(《Novissima Sinica》)一書,全面地向歐洲國家介紹中國的哲學思想和文化,高度稱贊中國哲學文化之偉大,說:

我們從前誰也不相信在這世界上還有比我們的倫理更完善,立身處世之道更進步的民族存在,現在從東方的中國,竟使我們覺醒了。

他在書中着重指出,中國儒家哲學是超過歐洲哲學的,說:

歐洲文化的特長在於數學的、思辨的科學,就是在軍事方面,中國也不如歐洲;但在實踐哲學方面,歐洲人就大不如中國人了。

於是乎,他向歐洲國家的有識之士呼吁:

我甚至認為,必須請中國派出人員,前來教導我們關於自然神學的目的與實踐。(1)

萊布尼兹極力汲取中國儒家的哲學思想,特別是他的單子學說(Monaden-Lehre)更是直接汲收儒家思想的精華,開創了德國古典思辨哲學。後來又傳授給他的學生克里斯提安·沃爾夫(Chnistion Wolff)。沃爾夫繼續從事中國儒家哲學的研究,1722年在哈勒大學發表題爲《論中國的實際哲學》(《De Sinarum Philosophica Practic》)的演說,把孔子的倫理學和基督教的倫理學相提並論。他還把思辨哲學進一步系統化、理論化,第一次將哲學分爲本體論、宇宙論、心理學、自然神學、倫理學、經濟學、政治學七部份,認爲哲學的一切原理均可用數學或演繹的方法建立起來。沃爾夫的思辨哲學又爲他的學生康德(ImmanuelKant)所接受,進而創立德國古典哲學。以後,費希特(Fichte)、謝林(Schelling)和黑格爾(Hegel)等人在萊布尼兹思辨哲學的影響下,創立了德國古典哲學的辯證法思想。這就說明,德國古典哲學的創立是受到中國儒家哲學思想的影響的。著名的法國“百科全書派”(Malebranche)的部份思想家如赫爾巴哈(d’Holbach)、波勿爾(Povre)、魁奈(François Quesnay)等人,經常在耶穌會士的報告、書信中探訪中國儒家哲學的實質,從而受到中國無神論、唯物論和自然主義等思想的影響,而成爲法國啓蒙運動者汲取精神力量的源泉,爲法國大革命準備了哲學思想基礎。

二、重農思想對法、英古典政治經濟學的影響

中國以農立國,歷代君主都提倡以農爲本,實行重農政策。這種經濟思想傳至歐洲後,爲18世紀法國資產階級重農學派(physiocartis)學說的形成提供條件。被譽爲“歐洲的孔子”的重農學派的創始人魁奈從傳至歐洲的中國古典經籍中,硏究伏羲氏、堯、舜和孔子的思想,於1767年出版《中國的專制制度》和《自然法則》兩書。在前書,以七章的篇幅系統介紹中國文化。第八章又列舉24條道理呼吁歐洲國家向中國學習按自然法則建立國家的重農思想,提倡以農爲本,認定祇有農業能夠增加財富,要求改變輕視農業和束縛農業的現狀思想。他高度讚賞中國的重農主義和歷代君主的重農政策,要求法國政府重視農業,倡導“中國化”。他利用充任御醫的方便,極力鼓動法王路易十五(LouisXV)於1756年仿效中國皇帝舉行春耕“籍田大禮”的儀式。他深受《周禮》一書均田貢賦法的啓示,主張法國應像中國一樣向土地所有者徵收田賦,以提供國家所必須的賦稅(2)。可見中國重農思想和政策對法國重農學派的形成影響之深。重農學派的改革家、法國財政大臣安·羅伯特·雅克·杜爾哥(Anne Robert Jacques Turgot)繼承和發展了魁奈的思想,認爲農業勞動是一切財富的唯一源泉,是其他各種勞動所以能夠獨立經營的自然基礎和前提。爲了更充份瞭解中國的重農思想,他委托在法國留學的兩名中國靑年學生(也是耶穌會士)楊德望、高類思回中國後,爲他收集中國的土地、勞動、資本、地租、賦稅等農業經濟的資料30條;造紙、印刷、紡織等工藝資料15條;自然地理、物產資料7條、以便在法國進行財政改革作參考。楊、高回國後,匯編了資料集《北京教士報告》出版,爲杜氏改革法國財政提供了重要的參考。杜氏最後寫成了《關於財富形成和分配的考察》專著,系統地全面地闡明重農主義學說,第一次在農業勞動領域內正確地回答了剩餘價值問題。耶穌會士還根據重農學派的要求,在中國收集有關水稻、桑樹、茶葉等農作物栽培的技術等資料寄回法國。錢德明(Joan Joseph-Maria Amiot)還寫了《中國乾隆帝和韃靻權貴的農業觀》一書,於1770年在巴黎出版,1779年又給法國御醫勒莫尼埃寄去中國的農業資料,現在大部份仍保存在巴黎國家圖書館和各美術館內。其中最好的是一套中國茶葉栽培和加工的圖片。1727年,中國的穀篩傳到法蘭德斯,1730年傳至法國;中國的犁也同時傳至歐洲。中國的花草和嫁接技術資料也在此時引入歐洲各國,使18世紀歐洲的園圃業大爲改觀。而此時,英國古典經濟學家亞當·斯密(Adam Smith)到法國旅游,認識了魁奈和杜爾哥,從魁、杜兩氏那裡瞭解到中國重農主義的經濟思想和資料,吸收了中國的重農思想,進而運用較多的中國資料於1776年寫成和出版了其著名的代表作《國民財富的性質和原因的硏究》(簡稱《國富論》《An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations》),再一次抨擊歐洲流行的重商主義理論和政策,對英國的經濟政策的改革起過重大的作用。

三、中國古典經籍西傳歐洲各國

耶穌會士在中國傳教過程中,不斷攻讀中國古典經籍,並把它們翻譯成西文出版,使之在歐洲國家得以傳播開來。1593年,利瑪竇率先將《四書》譯爲拉丁文寄回意大利出版發行,書名譯爲《Fetrabilion Sinense de Moribu》)。這是中國經籍最早的西文譯本。1626年,比利時會士金尼閣(Nicolaus Trigault)翻譯“五經”爲拉丁文在杭州印行。意大利會士殷鐸澤(Prosper Intercetta)和葡萄牙會士郭納爵(Ignatius da Sinica)兩人合譯《四書》,把《大學》譯名爲《中國之智慧》(《Sapientia Sinica》),於1662年在建昌出版發行。之後殷鐸澤又譯《中庸》,名爲《中國之政治道德學》(《Sinarum Scientia politicomoralis》)於1667年和1669年分別在廣州和印度的果阿出版。1711年,衛方濟以拉丁文翻譯《四書》、《孝經》和《幼學》,由巴拉加(Prague)大學圖書館印行。1772年,法國傳教士傅聖澤從中國帶回中國經籍共3980種,全部捐獻給法國皇家圖書館(3)。此時,法國會士馬若瑟(Jose Maria de Premare)節譯《書經》、《詩經》出版。1752年左右,法國會士孫璋(Alexandre de La Charme)翻譯《禮記》出版。1770年,法國會士宋君榮(Antonius Goubil)翻譯《書經》在巴黎出版。1834年,法國會士雷孝思(Joan-Bapt Regis)翻譯《易經》,由莫爾(Mohl)出版第一冊,1839年出版第二冊,名曰《中國最古之書<易經>》(《I-King,antiquissimus Sinarum Liber》),全書分三卷,第一卷用十一章篇幅介紹《易經》的作者、《易經》之價值及其內容、伏羲創造的卦與五經之價值;第二卷爲《易經》原文及注疏之翻譯;第三卷爲《易經》之批評。此外,還有雷氏拉丁文《易經》注疏第一卷《評論》(《Dissert rationes et Notae Criticae in Primam Partem Commentarii》)。現在焚蒂岡圖書館還藏有關於耶穌會士硏究《易經》的中文稿本14種,名曰: 《易考》、《易稿》、《易引原稿》、《易經一》、《易學外篇》、《總論布列類洛書等方圖法》、《據古經考天象齊》、《天象不均齊考古經籍解》、《大易原義內篇》、《易鑰》、《釋先天未變》、《易經總說稿》、《易考》、《太極略說》等。19世紀中葉後,法國神甫顧賽芬(Couvreur)編譯了《漢語古文詞典》,和漢法對照的《四書》、《詩經》、《尚書》、《禮記》、《春秋》、《左傳》、《儀禮》;戴遂良(Wieger)編譯的《漢字》、《口語基礎》、《近代中國民俗》、《史籍選》、《哲學文選》、《中國佛學》等書。

四、中國語言文字的西傳

耶穌會士爲了硏讀中國的古典經籍和學習掌握中國的語言文字,以拉丁文編寫了中國的文法書籍和字典,寄回歐洲國家出版,爲歐洲國家的學者學習中國文化提供方便。例如意大利會士衛匡國(Martinus Martini)編寫的《中國文法》(Grammatica Sinica),開了中國文法西傳的先河,現仍保存於格里斯哥大學亨得爾(Hunter)博物館。1681年,比利時會士柏應理(Philippus Couplet)回國時,曾以此書指導德國醫生閔采爾(Christian Mentzel)硏讀中國語文,閔氏又據此編寫一本《漢文入門》(《Clavis Sinica》)在德國印行,爲德國人學習中文提供方便。1728年,法國會士馬若瑟(Jose Maria de Premare)在廣州編著成《中文槪說》(《Notitia LignuaeSinica》)一書,對於漢字之構造和性質進行詳細的論列,舉例達13000餘條,成爲西歐國家硏究中國文字學的鼻祖。馬氏以其書寄給法國學者傅爾孟(E. Fourmont)校閱,傅氏又據此自編《中國文典》一書,於麻六甲英華書院印行,1894年香港納匝肋書局重印發行。其書博大縝密,後有各國譯本,至今仍流行歐洲各國。1685年,閔采爾還在德國出版《拉丁漢字小字匯》(《Sylloge Minutiarum Lexici Lation-Sinico Characteristici》),和《中國字匯式例與文法之建立》(Specimen exici et Grammatica Institution》),至今仍藏柏林國家圖書館。1813年,法國駐廣州領事德經(Christian L. Joseph de Guignes),奉拿破侖之命編成《中法拉丁字典》,由巴黎王家印刷所出版,1853年重印於香港。1762年,羅馬教廷傳信郭出版奧斯定會士P. Horatius della Perma和Cassia us Beligatti di Macerata兩人合著的《藏文字母》,以拉丁字母注藏音。1773年,Beligatti又以拉丁文著西藏文法硏究,編著《唐古文及西藏文初學》(《Alphabetum Tangutanum Sive Tibetanum》)一書,爲歐洲國家各界學者學習中國藏族文化提供條件。乾隆時,法國會士錢德明編著了《滿洲語文法》、孫璋(Alexander de La Charme)編著《漢蒙對照字典》,爲歐洲國家的學者學習和硏究中國的滿、蒙文化提供方便。19世紀初,基督教士馬禮遜(Robert Morrison)編寫和出版一部六卷本的《中文字典》,麥都思(W. H. Medhurst)編寫兩卷本的《漢英字典》等,爲歐洲國家學者學習和硏究中國文化提供了很好的工具。

五、中國古典文學的西傳

中國文學也隨着外國商人來中國貿易而向歐洲傳播。1719年,在廣州經商和居住多年的英國商人魏金森(James Wilkinson),將中國小說《好逑傳》翻譯成英文(其中有四分之一譯成葡萄牙文),後經英國文人湯姆士·潘塞(Thomas Percy)改譯成英文,於1761年在英國出版發行,書末附錄《中國戲提要》、《中文諺語集》和《中國詩選》共四冊,向英國介紹了中國文學的發展和成就。1766年由署名M的一位法國人譯成法文,慕爾(Murr)譯成德文,1767年又有人把它譯爲荷文,使《好逑傳》傳播更爲廣泛。據統計,從18世紀中葉到1904年,《好逑傳》的外文譯本和改編譯本共達20種之多,並被譯評爲十才子書中的第二才子書。1732年,曾在中國傳教居留38年,最後卒於澳門的會士馬若瑟將元朝初年紀君祥著的元北曲《趙氏孤兒大報仇》一書譯成法文,取名《中國悲劇趙氏孤兒》(《Tchao-Chi-CouCuih,Ou L’orphelin de La Maison de Tchao,Tragedie Chinoise》),於1734年在巴黎《法蘭西時報》(《Mercure de France》)雜誌刊登了一部份,第二年,譯本收入杜赫德(Jean Baptiste du Halde)著《中華帝國全志》(《Description Geopraphigue,Historique,é Chronogique,politique et physique de L’Emepire de La Chine et de La Tartarie》)的第三卷。《趙氏孤兒》由於《中華帝國全誌》的英譯本(1763年)、德譯本(1747年)和俄譯本(1744年)相繼出版而流行歐洲和風靡一時。1753年,法國著名啓蒙思想家、作家、哲學家伏爾泰(F. de Voltaire)將《趙氏孤兒》改編成新劇本《中國孤兒》(《The Chinese Orphan》),於1755年8月20日在巴黎上演,引起了廣泛的注意,並於同年在巴黎出版單獨發行。之後,英國的諧劇作家阿瑟·謀飛(Arthur Murphy)又把《中國孤兒》改編,於1759年底在倫敦的德魯里蘭劇院上演,使其成爲當時顯赫一時的悲劇作家。德國著名文學家歌德(Goethe)的文學創作也受到中國文化的影響,他讀過很多中國《四書》的拉丁文譯作,在他的1781-1783年的日記中就多次說到他閱讀《趙氏孤兒》的譯本,於是以此爲藍本,改編爲劇本《埃爾彭羅》(Elpenor)在德國上演,轟動一時,備受各界人士的讚揚。歌德還十分喜愛《好逑傳》,高度評價中國像《好逑傳》這樣好的小說還不少,說: “中國人有千萬部這樣的小說,他們開始創作的時候,我們的祖先還在樹林裡生活呢! ”(4)歌德還於1827年開始將中國抒情詩移植到德國,他根據中國《花箋記》寫成《中德季日即景》(《Chinesisch-Deutsche Tages-Und JahresZeiten》)十四闕,詩中沉浸着他對孔子,老子哲理思想的仰慕,反映了中國儒家的“德”和道家的“道”對晚年歌德的世界觀和文學創作的深刻影響,組成了中德文學在十九世紀初期的共鳴。

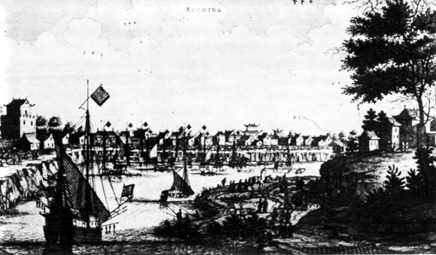

從河上遠眺廣州,1655年。

選自尼埃霍夫1668年所著《東印度公司派駐大韃靼長國之使臣》。

六、中國醫學的西傳

耶穌會士對中醫學和中草藥感到神奇而紛紛加以硏究,並把中醫學書翻譯或編譯傳回歐洲。1671年,在廣州居住的一名法國人將晉朝名醫王叔和的著作《脈經》翻譯成法文,名爲《中國脈訣》寄回格諾布爾出版。1658年,波蘭醫生卜彌格(Michael Boym)寫成《中醫津要》(《Clavis Medica ad Chinarum Doetrinam de Pulsibus》)一書,內容包括翻譯《脈經》,和介紹中醫以舌苔、氣色診病法,並列有中藥289味。這本書於1688年出版後,譯成歐洲各國文字相繼出版,流傳極廣。從此,中醫學成了歐洲人的一種新知識,風靡一時。上述杜赫德的《中華帝國全志》第三卷便是中醫專輯,共譯出《脈經》、《脈訣》、《本草綱目》、《神農本草經》、《名醫必錄》、《醫藥匯錄》等著作,和許多中醫處方,介紹中國醫學的獨特醫術。從此,歐洲人掀起學習中醫知識的熱潮,給西歐近代醫學、動物學、植物學和進化論以深刻的影響。19世紀英國偉大的科學家達爾文(Charles Robert Darwin)著《人類的由來》(《The Descent of Man》)一書時,就引用了淸初翻譯成德、法、英、拉丁、俄文譯本的《本草綱目》一書中關於金魚顏色形成的資料來說明動物有人工選擇問題。他在另一本著作《動物和植物在家養下的變異》一書的第二章《人工選擇》中,也一再提到“上一世紀耶穌會士出版的那部主要是輯自中國古代百科全書的偉大著作(指《本草綱目》”(5)。據統計,在達爾文的著作中,提到中國中醫學和植物學的達104處之多(6),說明中國醫學和植物學對達爾文的進化論影響甚大。法國耶穌會士錢德明來廣東和北京後,很留意中國的實用植物學,他潜心硏究靛靑和用槐花作黃色染料,並把資料於1747年寄回法國。韓國英(Martlalus Clhot)在中國曾注意硏究中國的動物、植物,積極採集中國植物標本,其中在澳門採集144種,在內地採集149種,於1780年寄回法國,現在仍保存在巴黎自然歷史博物館。約瑟夫最早把廣東的荔枝引進法國去種植。中國的柑桔樹亦由葡萄牙耶穌會士移植到里斯本聖洛倫(St. Laurent)公爵的邸宅種植。中國的植物嫁接技術資料也在這個時期傳至歐洲,使十八世紀歐洲的園圃業面貌爲之一新。法國會士巴多明於1723年起,參考《本草綱目》,向西方國家介紹中國的中藥如蟲夏草、三七、大黃、當歸、阿膠等,並把樣品寄回法國。法國科學院於1726年舉行一次醫藥報告會,專門討論這些中藥的性質和作用。他後來又把中國預防和醫治梅毒病的方法介紹到法國,對法國醫治性病起了促進的作用。

七、中國工藝美術的西傳

十六至十八世紀,經廣州起航,至印度果亞(Goa)到里斯本航線貿易運往歐洲的中國絲織品、瓷器、漆器等貨物,旣是精湛的高級消費品,又是優美絕倫的工藝品,深受歐洲各國人士的歡迎和稱贊。特別是各國君主均酷愛中國的瓷器。法王路易十四命令其首相馬扎蘭創辦中國公司,派人到廣州訂造標有法國甲冑絞章的瓷器,在凡爾賽宮設專室陳列展覽。德國一些羅可可(Rococo)式的宮殿也以收藏華瓷炫耀一時。英國女王瑪麗二世(MaliⅡ)更醉心中國瓷器,在宮內專設玻璃櫥陳列各式華瓷。法國作家雨果(Victor)對中國瓷器也十分酷愛,他收集珍藏大批中國的瓷器,並於1851年12月1日寫了一首讚美中國瓶的詩,云:

來自茶國的處女,

在你迷人的夢境裡,

蒼穹是一座城市,

而中國是它的郊區。

在我們暗淡的巴黎,

面額純潔的少女,你在尋找

你的金色蔚藍的花園,

那裡孔雀正在開屏,

你向我們的天空微笑!

一個快樂無邪的孩子,

在釉彩鮮艷的陶瓷上,

繪着天真的象徵——藍花。(7)

有鑒於此,歐洲各國紛紛掀起仿造中國瓷器的熱潮,並有專家對瓷器進行分析硏究,撰著專書加以闡釋和宣揚,使中國的陶瓷工業美術得以在歐洲廣爲傳播,深爲影響。1677年,法國人查爾定(Chardin)在希撒諾(Pierre Chicaneau)開設瓷廠,仿照中國瓷器工藝,製造出靑花軟質瓷。1717年,在江西傳教的耶穌會神父殷宏緒(Pierre d’Entrecolles),將景德鎮的高嶺土標本寄回法國。1750年,杜爾列昂公爵下令在法國勘察和開發瓷上,1768年發現了類似景德鎮高嶺土的瓷土層,即設寨夫勒瓷廠製造出硬質瓷器。英國於1750年在斯特拉福設立鮑瓷廠,生產出第一批軟瓷。1768年又在博屋(Bow)設立“新廣州瓷廠”,招收工匠300人,利用從廣州運去的製瓷設備,仿制出中國硬質瓷器。這批瓷器把崇尚超脫、純樸的中國彩色花紋工藝和羅可可工藝術風格結合起來,渾然一體。此後,廣州還特製造具有中西工藝風格的瓷盤外銷,周緣按等分繪四種不同的五彩圖案,供歐洲國家主顧挑選定樣加工。所繪題材有紋章瓷、神話、宗教和風俗畫中的人物畫、船舶圖和花卉等。1974年英國出版的《中國紋章瓷》一書,便收集了2000多件紋章瓷圖片,供英國以至歐洲國家的軍團、貴族受勛、嘉慶典禮之用。

與此同時,歐洲國家也不斷仿製中國漆器。例如1730年,法國人羅伯特·馬丁(Robert Martin)獨家仿制中國漆器,以藍、紅、綠和金色爲底色,以中國婦女、中式欄杆、房舍、和牡丹花爲圖案,深受法國人酷愛。路易十五的情婦蓬巴杜爾夫人邸宅的漆制家具,全用此種有中國工藝特徵的作品。耶穌會士湯執中十分注意硏究中國漆器工藝美術,於1760年發表了《中國漆考》論文(載《法國考古文獻學院集刊》第15集),附有中國精美漆器圖片。中國漆器(特別是福建的漆器)在英國也十分流行而時髦。商人在廣州將大塊漆板販運英國後,改制成屏風,甚受歡迎;甚至有將家具從英國運到廣州上漆的。18世紀的英國上層女士以學繪漆工藝美術爲時尚,繪漆竟成爲女子學校的一門美工課程。1680年後,國家製造商開始仿造中國漆器家具的色彩和圖案,製造出一批中國式的家具。著名家具設計師湯姆·齊本達爾(Tom Chippendale)和海普爾·華特(Heppel White)設計和製造的櫥台、椅等家具,全部模仿中國式樣,採用上等的福建漆,繪刻龍、塔、佛象和花草等圖案。齊本達爾於1700年引進福建漆檀木椅,後又模仿中國竹節家具,設計和製造雅致的屏風(8)。18世紀,英國的家具被稱爲齊本達爾時代,直至今天,還可以看到英國家具保存着中國風格的痕迹。英國建築師威廉·查布斯(William Chambers)到中國考察後,於1757年寫成和出版了《中國建築、家具、衣飾、器物圖集》(《Designs of Chinese Building,Furniture,Dresses,Machines and Utensils》)一書,向西歐國家系統地介紹和宣傳中國建築、家具和衣飾等工藝美術。中國的壁紙(牆紙)亦於16世紀中葉由西班牙、荷蘭的商人從廣州販運到歐洲。這種每幅通高12尺、闊4尺的牆紙上有花鳥、山水和人物圖案,甚受英、法等國家顧客的歡迎。不久歐洲國家也仿製各種中國牆紙,生產大批中英、中法混合式的牆紙。1608年,法國仿製中國牆紙成功。1734年,英國出版了一本新法製造牆紙的專著,系統地介紹中國牆紙的工藝。英國雖然能生產牆紙,但由於他們祇會用一種材料,成本高昂,工藝也遜色於中國。所以,直至1766年,英國還從廣州、廈門等地販運大批中國牆紙供應英國顧客的需要。今天倫敦古斯銀行客廳內還保存着英使馬卡特尼覲見乾隆皇帝後帶回去的花牆紙,上面刻有300個各不相同的栩栩如生的人物,表現了中國極高的傳統工藝美術。中國絲綢的工藝美術更爲歐洲國家的婦女所羨艷,特別是刺綉工藝,在羅科科風行時期,竟取著名的科布林花毯而代之。1753年,法國里昂已由意大利人佩蒙特創辦了生產絲綢的作坊。18世紀,里昂生產的絲綢仍保持着強烈的中國工藝美術風格。中國的扇子也作爲工藝美術品傳入英國。詩人蓋伊(John Gay)曾寫詩讚咏,曰:

扇上畫着各種人物,其中有女子,有的細眉細眼,蓮步姍姍;有的吹苗擊鈸,自得其樂;有的老爺踞座就餐,神態儼然;有的綵車上的兵勇,好像是颠七八倒……。(9)

《科欽》,荷蘭木刻畫,1656。

八、中國繪畫和建築術的西傳

中國繪畫和建築術對西方國家的影響遠遠超過工藝美術。明淸時期中國的山水,人物畫成爲歐洲著名畫家的摹本。例如法國最傑出的畫家華托(Jean Antoine Watteau)的作品景色,常常仿照中國畫那種黯淡的流雲和純樸的山景構成畫面中煙霧迷蒙的韵致,被人譽爲深得中國作畫六法之佳作。他所作《孤島帆陰》,陳列在盧佛美術館,更是一派中國繪畫風格。其他具有中國畫情調的畫家還有倍倫(Berain)、基洛(Gillo)、彼里門(Pillement)等。英國著名畫家柯仁(John Robert Cozen)的水彩畫亦深受中國畫風的影響。他的設色山水,與中國畫毫無二致,常常用棕灰作底色再塗上紅、藍二色烘托。他作畫時還仿中國畫家好用毛刷蘸色和墨,以墨草圖。使水彩畫在歐洲初期發展時,顯出了特色。其學生特涅(Turner)等人的人物水彩畫,亦繼承他的筆法。另一位著名畫家康斯保羅的作品也深受中國畫之影響,其傑作《綠野長橋》,灑脫而出,一如中國的江南風光。直到十九世紀,法國的印象派畫家仍然受到中國畫風的感染,常用中國的潑墨法作畫。其中莫里斯(Malisse)尤其以模仿中國瓷器工藝美術畫見長。

中國的建築藝術和風格在西歐國家的影響也是廣泛而深遠的。特別是中國的庭園藝術匠心獨運、迎合自然的風格,更使歐洲的布置呆板、單調的園囿建築大爲遜色。因而歐洲國家紛紛仿照中國建築藝術和風格建設房屋和園囿,蔚然成風。德國華肯巴特河旁邊的費爾尼茨宮(Pillnitz),開了按照中國式屋頂建築的先河,以後德國波茨坦和荷蘭、法國、瑞士等國家也多相競修築中國式的鐘樓、假山、石橋和亭榭。上述英國建築師威廉·查布斯在他所著《東方園藝》(《A Disertation of Oriental Gardening,1772》)一書中,高度贊美“中國人設計園林的藝術確實是無與倫比的。歐洲人在藝術方面無法和東方燦爛的成就相提並論,祇能像對太陽一樣儘量吸收它的光輝而已”。1750年,他爲丘城(Kew)設計一座中國式庭園——丘園,園內有湖,湖中有亭,湖旁有聳高163尺的十層四角形塔,角端懸以口含銀鈴的龍。塔旁建有孔子樓,圖繪孔子事迹,一派中國建築風格。1763年,他把丘園的建築撰寫成專書《丘園設計圖》(《Plans,Elevation,Section and Perspective Views of the Garden and Building at Kew in Survey》出版。另一建築師哈夫佩尼(W. Halfpenny)也出版了《中國廟宇、穹門、庭園設施圖》(New Designs for Chinese Temples,Triumphal Arches,Gardenseats,1750》),系統地介紹中國的庭園建築藝術,使中國庭園建築在英國日臻完善,被譽爲“中英式花園”(10)。以後又有建築家威廉·錢伯思爵士(Sir William Chambers),於少年時曾在一條瑞典東印度公司的商船上任貨物經理,到過廣州。他描繪了不少中國建築的式樣,於1757年印刷成書,名爲《中國房屋建築》。後來他索性辭去貨物經理的職務,改學中國建築術,被引見給太子妃,受命裝飾她在英國東南部叫做克歐(Kew)地方的園邸。錢伯思於1757-1762年在園中建起中國式的建築,其中最著名是一座中國式的寶塔,深得太子妃的喜歡。他於1772年還出版了一本《東方園林硏究》,系統介紹和證明中國園林建築的風格的優越性(11)。1773年,德國派出了園林設計家西克爾(F.. L Sekell)等親自到英國去硏究中國的庭園建築,並於同年出版了溫塞(Ludaig A. Unzer)所著的《中國庭園論》(《Uher die Chinesischen Garthen》)一書,以示德國對英國新興的中國式庭園建築應迎頭趕上的意思。此後,卡賽爾(Kassel)伯爵即在威廉索痕(WilhelmShohe)地方建築木蘭村(Moulang),村旁小溪起用中國名字吳江(Hu-Kiang)。村中的一切建築風格和工藝均模仿中國,儼然江南蘇州園林。於此,中國庭園建築術對德國的深刻影響躍然可見。

九、中國風俗的西傳

隨着中國茶葉從廣州經澳門出口販運至歐洲各國後,中國飲茶的風俗也傳至歐洲。1610年,荷蘭首先興起飲茶的風氣。1636年普及至法國巴黎。1650年,在英國倫敦,飲茶已成爲人們的習慣。1659年傳到莫斯科。1685年,海牙有一位醫生編寫了一本《奇妙的草藥——茶葉》專書,向歐洲國家介紹飲茶的方法和好處。1700年,桂冠詩人納厄姆·泰特(Nahum Tate)又發表了《飲茶頌》,宣揚中國飲茶的好處說: “人們有了煩惱,總是去找酒神,哪知道多喝了幾杯,煩惱未去而神志不淸了。飲茶則不同,飲茶可以忘憂,而頭腦仍然淸醒。”……女王安恩(Queen Anne)也愛飲茶,詩人蒲伯說,女王陛下常在肯辛頓宮園閑坐飲茶。蒙塔果夫人(Mrs Montagu)是女名士中的首要人物,也說,因爲飲茶,社交活動更有生氣了;年老的變得年輕,年輕的更年輕了(12)。於是中國的茶葉源源不斷地大量運入英國。據統計,17世紀每年從廣州運去的茶葉爲二萬磅,到1769-1772年間,每年英國船舶由廣州運去茶葉二千萬磅。19世紀初增至二千萬磅以上(13)。自18世紀中葉以後,茶已經成爲英國人不可缺少的日常飲料,飲茶已經成爲英國人的生活習慣,上至王公貴人,下至飯夫走卒,都以飲茶爲樂。

由於中國轎子販運到歐洲,乘轎也成爲歐洲人的一種習慣。在法國路易十四時代,貴族官吏出行均興乘轎。轎頂圍帔的質料和色澤,按等級嚴格規定,以示身份、官職的高低;轎身均以漆繪,流行中國牡丹、芍藥等中國花卉。乘轎者多爲貴婦人。與中國不同的是,抬轎夫不用肩荷,而以手舉,法語說是“抬椅”(Chaiseà Porter)。“抬椅”習慣還搬上了舞台,1659年出版的莫里哀(Moliére)的喜劇《風流婦女》(《Les Precieuses ridicules》)就有抬椅動作。枱椅一直在德國、奧地利流行,直至1861年,德國還保存有禁止僕役乘轎的法令,可見中國乘轎風俗影響之深遠。

十、中國數學對西歐國家的影響

作爲微積分創始人之一的萊布尼玆,也深受中國古代數學的影響。特別是中國的《易》對其“數”或“代數”的影響更有意義。17世紀90年代末期,他在致普魯士國王的一份備忘錄中曾說到,兩千多年前中國人的一些古老符號,現今還不能懂得,但其中確實保存着某種“新的數學鑰匙”。這裡涉及的是萊布尼玆的“涵數論”(“Ars combinatoria”)思想。相信祇要用很少數目就可以從“無有”中推算出一切。與此同時,開始了萊布尼玆與耶穌士白晉(Joachim Bouvet)關於討論《易經》的著名通訊。白晉在中國傳教時得悉萊布尼玆編著了《中國新論》一書極表尊奉。當萊布尼玆表示希冀以“數”或“代數”去證明抽象的必然原理,並想在中國文字裡尋求這些哲學符號時,白晉就把《易經》給他介紹,建議萊布尼玆將《易》的原理應用到“數”或“代數”的證明中去。他把《易》的六十四卦圓圖和圓內按八掛配列的方圓相贈。萊布尼玆對卦的數學配列順序詳加硏究,終於發現了《易》的二進制原理是與他在1679年發明的二進制算術完全相吻合。這一發現把中西兩大文明大大拉近了。

從以上所述十個方面的中國文化西傳的史實,說明在16-19世紀期間,中國傳統文化在歐洲國家的傳播是極爲廣泛的,影響是非常深遠的。可以說,中國優秀的傳統文化以豐富的養料催促了近代歐洲文明的誕生。正如法國歷史學家米·德衛玆(Devéze)所說: “在1800年以前,中國給予歐洲的比它從歐洲所獲得的要多得多”(14)。在這三百年間,一批耶穌會士翻譯、編譯和編著大量中國古典經籍和著作傳至歐洲國家出版發行,就是中國文化對歐洲國家傳播和影響的結晶。據不完全統計,在三百年間,耶穌會士所譯、編、著中國書籍者不下七、八十種之多,現將其主要的譯、著作品列表如下,以見一斑。

|

16-19世紀西傅的中國經籍著作

|

|

| |

|

譯著者

|

國籍

|

譯著書籍

|

|

|

利瑪竇 (Mattheus Ricci)

|

意大利

|

譯《四書》

|

|

|

金尼閣

|

法國

|

譯《五經》

|

|

|

|

|

著《西儒耳目資》

|

|

|

|

|

《中國歷史編年》

|

|

|

殷鐸澤(Prosper Intorcetta)

|

意大利

|

譯《大學》、《中庸》、《論語》

|

|

|

柏應理(Philippus Couplet)

|

比利時

|

譯《大學》、《中庸》、《論語》

|

|

|

|

|

著《中國之哲學家孔子》

|

|

|

|

|

《中國史年表》

|

|

|

|

|

《拉丁漢文小辭匯》

|

|

|

|

|

《漢語初步》

|

|

|

衞方濟(Franciscus Noel)

|

比利時

|

譯《四書》、《孝經》、《幼學》

|

|

|

|

|

著《中國哲學》

|

|

|

宋君榮 (Antonius Goubil)

|

法國

|

譯《詩經》、《書經》、《禮記》

|

|

|

|

|

著《成吉思汗和蒙古全朝史》

|

|

|

|

|

《蒙古史關係論考》

|

|

|

|

|

《大唐史網》

|

|

|

|

|

《歷史地理考證》

|

|

|

|

|

《中國紀年諭》

|

|

|

白晉

|

法國

|

著《易經大意》

|

|

|

|

|

《康熙帝傳》

|

|

|

|

|

《中國現狀論》

|

|

|

|

|

《古今敬天鑒》

|

|

|

巴多明

|

法國

|

譯注《六經》

|

|

|

馬若瑟(Jose Maria Premare)

|

法國

|

譯《書經》

|

|

|

|

|

節譯《詩經》、《趙氏孤兒》

|

|

|

|

|

著《六書析義》

|

|

|

|

|

《在書經之前時代之中國神話》

|

|

|

|

|

《中國經学研究導言略論》

|

|

|

赫蒼壁(Jul-Placidus Hervieu)

|

法國

|

譯《詩經》

|

|

|

雷孝思 (Joan-Bupt Kegis)

|

法國

|

譯《易經》

|

|

|

|

|

著《皇輿全覧圖》

|

|

|

杜赫德 (Jean Baptiste du Halde)

|

|

著《中國全志》第二册

|

|

|

傅聖澤(Joannes Francicus Fouguet)

|

法國

|

譯《道德經評注》、《詩經》

|

|

|

孔璋 (Alexandre de La Charme)

|

法國

|

譯《詩經》、《禮記》

|

|

|

|

|

著《漢蒙對照辭典》

|

|

|

蔣友仁 (Michael Benoist)

|

法國

|

譯《書經》、《孟子》

|

|

|

|

|

著《皇輿全覧圖》

|

|

|

衞匡國(Martinus Martini)

|

意大利

|

著《中國新地圖》、《中國史初稿》

|

|

|

馮秉正 (Jos-Fr. Moyria de Mailla)

|

法國

|

譯《通鑒綱目》

|

|

|

曾德昭 (Alvarus de Semedo)

|

葡萄牙

|

著《中華帝國志》、《中國通史》、《字考》

|

|

|

譯著者

|

國籍

|

譯著書籍

|

|

張誠(Joan,Franciscus Gerbillon)

劉應(Mgrclaudus de Visdelou)

李明(Aloysius Le Comte)

卜彌格(Michael Boym)

錢德明(Joan-Joseph-Maria Amiot)

湯尚賢

韓國英(P.M.Cibat)

|

法國

法國

法國

波蘭

法國

法國

法國

|

著《協文字典》、《韃靼紀行》

著《韃靼史》

著《中國現狀追憶錄》

著《中國植物誌》、《中國圖説》

著《滿法字典》、《滿蒙字典》

《滿洲語文典》

《漢滿蒙藏法五國文字文匯》

《中國乾隆帝和韃靼權貴的農業觀》

《御制盛京賦》、《華民古遠考》

《中國歷代帝王紀年表》

《紀年略史》、《孔子傳》

《孔子弟子附傳》、《四聖略傳》

《歷代名賢傳》、《中國兵法考》

《孫吳司馬穰苴兵法》

《中國古代宗敎舞蹈》

《中國學説列代典籍》

注解《易經》

譯《大學》、《中庸》

著《記中國人之孝道》

|

(資料來源:根據方豪:《中國天主敎史論叢》(甲集))第87-96頁;徐宗澤:《明淸間耶

穌會士譯著摘要》卷9的資料编制。)

(資料來源:根據方豪:《中國天主敎史論叢》(甲集)》第87-96頁;徐宗澤:《明淸間耶穌會士譯著摘要》卷9的資料编制。)

【註】

(1)轉引沈福偉: 《中西文化交流史》第449頁,上海人民出版社,1985年版。

(2)《魁奈經濟著作選集》第412頁,商務印書館,1979年版。

(3)參閱維特克(Witek):《傅聖澤與王家圖書館的中國書籍》,見《第二屆尚蒂伊國際漢學討論會論文集》,巴黎1980年版。

(4)轉引沈福偉: 《中西文化交流史》第469頁,上海人民出版社,1985年版。

(5)參閱《北方論叢》,1981年第4期。

(6)潘吉星: 《中國文化的西漸及其對達爾文的影響》,載《科學》1959年10月號。

(7)參閱維·利·施瓦茨(Schwartz):《近代法國文學中對遠東的想象解釋》第26頁,(《The Imaginative Interpretation of the Far East in Modern French Literature,1800-1925》)巴黎,1927年版。

(8)Tom Chippondale: 《The Gentleman and Cabinetmakers Direetory》London,1751。

(9)蓋伊: 《詩集》第1卷,第59頁。

(10)1770-1787年間,法國出版《中英式花園》(Le Jardin Anglo-Chinois》)一書,其中有法國宮廷收藏的中國園林宮室銅版圖和瑞典使者切弗爾(Cheffer)收藏的100多幀銅版圖,從此這一專名流行法國。

(11)此書於1773年的第二版上,錢伯思還附印了從法文轉譯的乾隆皇帝的兩首詩。

(12)蒙塔果夫人: 《書信與著述》第376頁,1837年。

(13)H. B. Morse: 《The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834》vdⅠ,P295。

(14)米·德衛玆(Devéze):《十八世紀中國文明對法國、英國和俄國的影響》,達觀譯,載: 《法國硏究》(季刊),1985年第2期。

*黃啓臣,廣州中山大學歷史系副教授。