澳門具有西方文明與東方文明交融的文化特色。澳門土生葡人就是上述兩種(或說兩種以上)文明交融的歷史明證。硏究澳門土生葡人的來源、狀況及其文化特色,不僅僅是澳門的事情,恐怕跟整個華人世界都有關係,因爲它觸及了中華民族文化傳承與衍變的一些新問題。

中國著名的歷史學家周谷城教授有一次談到“文化交流之後民族主義問題的變化”時說:

東方和西方之間的民族問題過去幾度緊張。(……)久而久之,到了一定的時候,雙方的發展就能達到一種接近狀態,民族緊張的問題必然趨於緩和。這是因為中西文化的交流,生態趨於平衡,中西對中國文化或儒家學說,似乎都比過去有興趣,民族主義問題的嚴重性可能逐漸減少。(1)

在分析所謂“涵化”過程中中國文化對外來文化的吸收以及所謂“深層結構”的某種“復舊”作用時,如果從逆向的方面而言,中西文化經過長時期的接觸終必呈現“生態平衡”現象,對於所謂“外來文化”的一方而言,在此種“涵化”的過程中,中國文化“深層結構”的“復舊”作用,則往往作爲一種全新的文化因素被吸納,或者說,中國文化的“復舊”作用反而被那“外來文化”的一方吸納爲新文化。

澳門土生葡人似乎就是一種中西交往達至“生態平衡”的產物,而兩種異質文化交融的“涵化”過程顯得愈複雜就愈具豐富性。因此,正確對待與處理澳門土生葡人問題不僅僅涉及政治問題和民族問題,還是相當重要的萬萬不可忽視的文化問題與科學問題。

在1999年之後,澳門文化作爲中華文化圈的一個特殊文化區是理所當然的。值得注意的是,澳門以其特有的文化模式(或類型)將格外惹人注目。這就是中西文化交融所形成的澳門文化的獨特之處。同樣,在1999年之後,中華民族大家庭將增加一個生機勃勃的幼年成員,它就是“葡萄牙族”(這個名稱只是姑妄用之,其實是“名不副實”的,下面即將討論這個“正名”問題。)

我們在《中葡聯合聲明》這一份解決1999年澳門回歸問題的歷史性文件上可以讀到這樣的文字:

(……)在澳門的葡萄牙後裔居民的利益將依法得到保護。(2)

對於上述的內容還有進一步的規定:

澳門特別行政區依法保護在澳門的葡萄牙後裔居民的利益,並尊重化們的習慣和文化傳統。(3)

《澳門基本法結構(草案)》在“居民的基本權利與義務”一章也單條列:

依法保護葡萄牙後裔居民的利益,尊重其習慣和文化傳統。

“葡萄牙後裔居民”的對應葡譯詞用的是“HABITANTES DE ASCENDENCIA PORTUGUESA”。

現時澳門不論是華人還是“葡萄牙後裔居民”,對後者通常都樂於使用“土生葡人”(FILHOS DA TERRA)的稱謂,但澳門葡籍人士也常用“OS MACAENSES”(即“澳門人”)來泛稱“土生葡人”。

澳門著名律師飛歷奇就是土生葡人,他還是一位著名的小說家。他曾經理直氣壯地說:

澳門的根本特色之一是在這裡出生或定居的葡國居民已存在數世紀,他們稱為土生居民,但不能與中國居民及暫時來自葡萄牙的葡國人混同起來。我就是屬於這類居民。再說一遍,我是以此為傲的。(4)

葡萄牙女學者Ana Maria Amaro寫了一本硏究澳門土生葡人的書,書名即爲《FILHOS DA TERRA》。它的中譯本定名爲《大地之子》。(5)譯者有一段說明:

關於“Filhos da terra”一詞的譯法,本人認為有必要稍加說明。中文口語通常稱之為“土生”。這一稱謂不無貶意(義),但葡萄牙語中卻無這一含義。這一詞的中文對等詞為“本地人”或“當地人”,因此,其中譯因地而異。(6)

“大地之子”這個譯名對於澳門土生葡人來說,是極具象徵性的。自從狄亞士·達伽馬開闢新航線以後,葡萄牙人成爲漂洋過海的發現者,終於有一小群人在遠東中國大陸的神奇土地上落地生根,這些海洋民族的後裔不同程度地融合了中華民族的文化和血統,因而無愧於稱之爲“大地之子”。而在1999年之後,如果他們仍然愛澳門這塊地方而不願瓢零他去的話,澳門的土生葡人將眞正地成爲“中華大地之子”了。

前不久有一位澳門土生葡人說了一番肺腑之言,是很具有代表性的。他說:

我深信,大部份澳門土生--我說的土生不僅指葡籍後裔和定居者--是熱愛澳門的。只要他們應有的最低限度的信任和安全感得到保證的話,他們也希望1999年12月20日之後繼續留在澳門。(7)

僅僅把澳門土生葡人看作是葡萄牙男人跟中國女人通婚的後裔是極片面的。實際上中葡通婚的現象只是在二十世紀初葉才出現。據本托·達弗蘭薩的硏究,他認爲澳門土生葡人是一組新的歐-亞群體。這一群體主要擁有(……)蒙古人的基本特徵,同時具有歐洲人、馬來人、卡那拉人(……)的外型。(8)另一位學者阿爾瓦羅·德梅洛·馬沙多則認爲,澳門人是同日本女人、馬六甲女人、乃至近期同中國女人通婚的產物。(9)

《大地之子》裡對“澳門人”及其獨特的文化有如此論述:

起初,歐洲人中的死亡率十分高,但很快他們的子女,歐-亞混血兒,在幼年時已經過自然選擇,從形態生理的角度上找到了較好的適應條件。與此同時,許久以來,產生了一些生存的文化形式,其中不乏新穎獨特者。無論是生物及文化形式均經過了環境的選擇,由此產生了澳門人及其獨特的文化。這一文化在澳門的今天仍然尚存。

這一群體與世隔絕。這一現象之產生儘管有其生物方面的原因,但不完全是這樣。生物方面的因素有: 新的,雜化的基因組,新的表型。與其同時產生了新的心理標準及新的價值觀念。例如: 東方世界特有的敏銳,節儉及喜歡表現,同時產生了新的審美觀。(10)

該書作者談到本世紀初以來出現愈來愈大量的澳門土生葡人與華人女子通婚的有趣現象。她說:

六十年代在我們旅居澳門期間曾結識了一些年紀已達七、八十高齡的老媼,但仍講一口别扭的廣東話並以此為榮。(……)這是因為東方婦女從來就比來此的西方男人具有更高的禮儀及衛生水準。所以,在許多情況下,是東方對西方的文化同化。這一事實在純粹澳門文化的典型模式中可以見到: 他們使用自己特有的語匯;根據氣候情況而裝扮;十分有效的預防及營養的觀念;具有特色的飲食及藝術精美感;一組頗具特色的偏方,其中許多方子既不同於中藥,又異於歐洲的西藥方。於今,這一切正在消褪,瀕於滅絕,原因是當地的澳門人已向西方和任何一個社會等級的華人的文化模式特開放的態度。(11)

從人類生物學的角度去看,澳門土生葡人是一個遺傳本底十分豐富的歐-亞群體(12),葡-中混血只是其中的一部份;而從文化的角度去看,作爲不同文化交融的典型範例,澳門土生葡人社團仍保持著具有東西合璧式完全別具一格的文化模式。無論從人種來源或文化來源看澳門土生葡人,其複雜性恰恰是其豐富性的表現。

當然,自二十世紀初以降,土生葡人跟中國人通婚雜居的趨勢愈益擴大,他們的生活方式乃至思維方式亦呈現不同程度受中華文化“涵化”的現象。這種中西文化的融合是一個歷史過程的結果。硏究澳門土生葡人不能忽略澳門的中華文化背景。

我們不妨從一些統計數字去看澳門中葡居民的歷史變遷情形。澳門人口自開埠迄今皆以中國籍居民佔絕大多數。據說,嘉靖四十二年(1563)澳門華人已逾四千,葡人僅八百人;而經過四百二十年後的歷史變遷,據1982年澳門的人口統計數字,澳門華人幾近四十萬人,葡人則爲一萬二千人,僅佔澳門總人口的百份之三。上面提到的葡人並非都是土生葡人。據1970年的統計數字,當年有葡人7,467人,其中土生有6,647人。(13)時至今日,澳門土生葡人“華化”的傾向越來越明顯,但他們大部份仍然保持著自身特有的生活習俗和文化特徵,(14)但由於長期受中華文化的薰染,而多少具有“兩棲”的特性。

現在,一般認爲土生葡人係由下列人士構成: a、澳門出生的純葡裔居民;b、澳門出生同時具中葡兩種血統人士;c、在澳門以外出生但遷澳定居並接受當地文化習俗的葡籍人士。其中第二類含不同成份華人血統的佔比例最高,據估計已達八九成之多。(15)其實,也有個別的“土生葡人”,並沒有任何葡人血統,只是幾代人長期跟葡人做事而被“洋化”,竟至於數典忘祖成爲眞正的“假洋鬼子”。(16)

倘從社會屬性上界定澳門土生葡人,他們具有一些明顯的特徵: a、持有葡籍出生證,認別證與葡國護照;b、熟練地掌握葡語或葡中(主要指廣州話)雙語;c、主要具有葡國文化背景或同時接受葡中兩大文化習俗禮儀;d、民族自我意識爲葡萄牙人;e、絕大多數均在政府部門擔任公職。(17)

我們也可以衹從“血統、宗教信仰和語言文學”這三個方面來認識澳門土生葡人的特質。有趣的是,倘從這三個指標去檢測澳門土生葡人的現狀,人們將非常吃驚地發現,他們被澳門華人“涵化”的程度竟越來越高,幾乎對華人社會的生活方式,感受方式或思維方式具有很強的“趨同”能力。由於中葡通婚的現象漸趨開放,不僅土生葡人男子娶澳門華人女子已經司空見慣,近年還頻頻出現土生葡人女子嫁給澳門華人男子的個例。在宗教信仰方面,澳門土生葡人按照他們的傳統一般都虔信天主教(葡國國教)。按照葡人習慣,澳門的社區一向也都以教堂的名稱劃分。但澳門土生葡人對華人的信仰習慣似乎都能相安無事,不少人對華人的紀慶習俗或迷信禁忌甚至亦步亦趨,大凡春節迎財神,端午扒龍舟,中秋吃月餅,過年派利是等等幾乎事事不漏樣樣精通,而最典型的莫如供奉關公大爺了。(18)而在語言方面,土生葡人的母語並非純粹的葡萄牙語,而是一種混雜有地區性土語的葡語。(19)這種土生葡語還有不少詞彙與語法結構受了澳門粤語方言和鄉俗俚語的影響。(20)而最顯著的一點是: “漢語的母語地位還得到許多土生葡人實際上的認同。土生葡人大多有華人血統,家庭使用葡、漢雙語。他們所用的漢語是澳門粵語,而且主要表現爲口語形式;能運用漢語書面語的土生葡人可謂‘風毛麟角’。土生葡人所說的口頭粵語往往混雜著葡語成份,而他們所說的葡語又往往受到粵語的影響。”(21)而在文學涵養方面,由於澳門土生葡人極少懂書寫漢字,因而文學寫作都是用葡語表達,創作風格傾向於感性、直觀,喜歡抒情與感悟的浪漫主義風格,跟中國古典文學(尤其是詩歌)有很接近的一面。(22)而在市民的飲食習慣和娛樂方式方面,像澳門華人必不可缺的上茶樓和打麻將之類,澳門土生葡人亦有樣學樣,無所不通。

筆者擬寫這篇論述性的稿子之前,很想瞭解中國大陸和台灣方面的學者對澳門土生葡人文化有何高見,以便討教借鑒。可惜的是翻了不少大部頭有關中華文化、民俗、民族專著甚至大百科全書,竟找不到一點蛛絲馬跡的有關文字。由此可見,海峽兩岸的學者極少(除了三、五位撰寫澳門史的歷史學家之外)注意到“澳門人”和“澳門文化”的獨特性與許多迷人之處。澳門土生葡人目前仍然居留澳門的人數恐怕只有一萬數千人,到一九九九年後這個數目恐怕不會增多。他們一旦列入中華民族大家庭的話,那確實只是一個“迷你”型的“小民族”了。

但這個“小民族”卻是大文化的融合體,它是人類蔚藍色文明與黃色文明交融的碩果,其人種基因或文化基因都具有一定的特質和優勢,是人類物質文明和精神文明多元化結合的一個遺存於東方中國海岸的生動樣版。無論是從文化人類學、人類精神史、人種學、民族學、民俗學、遺傳學、優生學、宗教史、神學、歷史學、語言學乃致道德觀、倫理學、服裝史、飲食文化……總而言之,應有盡有,皆可以把澳門作爲多學科(尤其是邊緣科學和交叉學科)的科硏對象,澳門自身亦適宜作爲一個探討中西文化融合的科硏基地。

年代

|

總人口數

(人) |

指數

|

中國人

|

葡萄人

|

1555

1563

1578

1580

1600

1621

1640

1700

1743

1839

1910

1920

1927

1937

1939

1950

1960

1970

1980

1982

1985 |

400

5,000

10,000

20,000

2000-4000

8200-8300

40,000

4,900

5,500

13,000

74,866

83,984

157,175

164,528

245,194

187,772

169,299

248,636

316,673

400,000

450,000 |

2

25

50

100

10-20

41-41.5

200

24.5

27.5

65

374

419.7

785.9

822.6

1225.9

938.8

846.5

1,243

1,583

2,000

22.50 |

4,100

4,000-5,

000

600

7,500

20,000

4,000

2,000

7,033

71,021

79,807

152,738

239,803

183,105

160,764

240,008

306,673

388,000

430,500 |

900

700-800

600

900

3,500

5,612

3,601

3,816

3,846

4,621

4,066

7,974

7,467

7,000

12,000

19,500 |

【注】

(1)周谷城: 《論中西文化的交融》,見《中國傳統文化再檢討》(下篇: 西方文化與近代思潮),復旦大學歷史系編,商務印書館/上海人民出版社,1987。

(2)見《中葡聯合聲明》第二條第六款。

(3)引自《中葡聯合聲明》附件第五部份。

(4)飛歷奇在澳門基本法諮委會召集的土生葡人座談會上的發言,1990.3.9。

(5)《大地之子》金國平譯本,列入《澳門文化叢書》之一。

(6)《大地之子》中文版序言。

(7)路易斯在澳門基本法諮委會召集的土生葡人座談會上的發言,1990.3.9。

(8)本托·達弗蘭薩: 《澳門 ,其居民及其同帝汶之關係》,里斯本國家出版局,1997,P. 197。

(9)《澳門記事》,里斯本,費雷拉書店,1913,P. 651。

(10)《大地之子》,中譯稿P. 47。

(11)同上,P. 126。

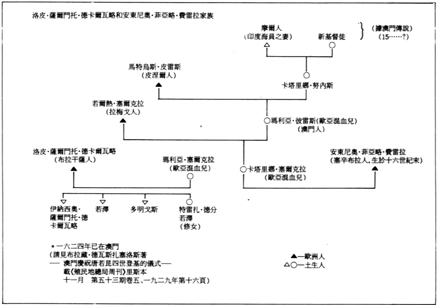

(12)爲了讓諸位瞭解這個問題的複雜性,這裡轉錄《大地之子》所引用的一份資料供參考: --從歷史上可以舉出的例子便是於十七世紀曾在澳門生活過的洛波·薩爾門托·德卡爾瓦略家族。(詳見世系圖,附於最後)

(13)這段的統計資料轉引自黃啓臣、鄭煒明編著的《澳門經濟史》(1553-1991)原稿。該書還有一份“1555-1986年澳門人口發展統計表”,可供了解澳門人口的歷史發展狀況。(接註(12))

(14)澳門土生葡人大律師飛歷奇曾說: “如果別人難以嚴格解釋甚麼是澳門土生,我們可從任何方面毫不混淆地從行爲舉止上區分出來,他們在學校所學的文化,主要是屬葡國的根源,他們是天主教徒,並認爲澳門是他們的地方。”(《在澳門基本法諮委會召集的土生葡人座談會的發言》,1990.3.9)。

(15)參考楊允中: 《土生葡人--澳門社會穩定發展、繁榮的重要因素》,載《澳門日報》1990.11.12,第六版。

(16)“屬於中國民族的人,雖無葡人血統,但從初級學校教育已吸收了葡國文化,講葡語,並建立難以分解的感情,社會及文化聯繫,他們也是澳門土生,是本地葡國居民的組成部份。”(飛歷奇在澳門基本諮委會召集的土生葡人座談會的講話,1990.3.9)。

(17)同註15。

(18)澳門靑年學者陳伯煇撰《三國演義悲劇探源》(澳門東亞大學碩士論文,已由澳門文化司署列入《葡中文化硏究系列》之一出版)文中談到澳門的關羽崇拜現象時說: “此時此地,衆所週知的是: 警局普遍設關帝像供奉,警務人員常拜關帝像求佑;而警方的對頭黑社會亦設關帝像供奉,黑幫人員亦常拜關帝像求佑。”

(19)《澳門論壇週報》(1988.4.20)刊出一篇介紹澳門土生葡人馬若龍(現任澳門文化司長)的專文寫道: “馬若龍認爲,澳門的葡裔靑年到里斯本深造,最不利的是修讀文史系,因爲他們的葡文程度難以適應。”(《最年靑的文化勳章得主--馬若龍酷愛中國文化》)

(20)這方面的比較硏究可參閱程祥徽、劉羨冰的論文《澳門三語流通與中文的健康發展》,見《澳門語言論集,澳門社會科學學會出版,1992。

(21)同上註。

(22)例如馬若龍喜歡中國藝術和中國文學,對李白和艾靑推崇備至。他的文學表現力亦非一般。例如他描寫自己苦戀澳門的心情時這樣寫道: “……永恆的澳門,不管濃妝淡抹,我總深愛著妳。這裡多少次我被撕得支離破碎,心絞魂斷,又多少次再度緊張,振作。”(譯文)

*劉月蓮,澳門學者,專業涉及民俗學、寫作學、比較文化和文學,現爲中國社會科學院訪問學者。