硏究亞洲航海史,特別是印度洋航海史的多數歷史學家,從歐洲中心的觀點出發,仍然認爲葡萄牙人發現新航線和建立印度屬地是他們硏究的起點。以中國爲中心的硏究路子則不同: 中國的傳統史學家特別感興趣於詳述明初的出海遠征和中國私商到東南亞的貿易,對於歐洲人早期來到亞洲的航行大抵不賦於過大的份量。本文以這兩種不同的路子,或者不如說這兩個不同的側重面的“交點”作爲出發點,打算扼要比較中葡在亞洲的海上貿易的幾個最重要的方面。

可以不誇張地說,在十五世紀初期,中國的航運支配着遠東海域和印度洋一些北方的貿易。葡萄牙的海上貿易是十六世紀興起的。這兩套“體制”在各自得勢的時期都比對方佔上風,若加比較,彷彿是亞洲航海史的前後兩個“層次”。不過,嚴格地說,在短命的中國體制的終結和壽命較長的葡國體制的出生之間,有個五六十年的空白。儘管有空白,作這種比較還是完全合法的: 對於歐洲的不同貿易體制,不是也有人做過類似的比較嗎?

進入本文之前,必須交代幾點: 第一點,本文先槪述人任知道得比較少的中國體制,進而介紹葡國體制。比較的內容大多見於葡國的那一節。其次,葡萄牙在亞洲的貿易史有大量史料,關於中國十五世紀初期的海上貿易卻很少記載。因此,近年來關於葡萄牙在亞洲請況的述評可以看成是“確切無疑”的,而關於中國的述評則總是帶點猜測。在這個方面,本文也不例外。第三點,爲模型或理論的基礎上,目前已成“常”規。本文不打算這麼做,但有時會借用已爲海洋史學家“耳熟能詳”的一些簡單的術語和想法。最後一點,本文的篇幅不可能歷述全部細節,作者只滿足於突出中葡貿易體制的一些比較運動重要的特點。

中國往東南亞和印度洋的航行與貿易,在明初以前好久就已開始,有的是私人經營的,有的是朝廷發起並且撥款的。關於中國的私人貿易,所知甚少,正像葡萄牙方面一樣,人們對葡的印度屬地以外的所謂土邦(casado)貿易也很少瞭解,至於中國的官方貿易,至少有些資料可考。因此,本文關於中國方面的這一節幾乎完全談官方貿易。

在蒙古人統治中國的元代後期(元代亡於1368),中國的海外和沿海貿易掌握在私人手中,他們跟長江下游和南華港口城鎮的商業精英密切合作,共同經營,把聯繫網點延伸至近東和東非沿岸。其中有些人極其富有,不能與非法商販相提並論,那時中國的海外貿易是“自由”而“分散”的。京師在北方的内陸,朝廷很少顧及海洋貿易和南部沿海地區的開發。

明朝(1369-1644)繼元定鼎,情况完全改變。京師遷到南京,靠近海疆。新政府組織嚴密,高度集中,不但要恢復内地的太平,也要確保邊境的安寧。因此政府力圖控制沿海一帶及口岸的富商,他們中有些人曾在由元到明的過渡時期與反明的力量公開合作。爲了抵銷這批商人的影響,第一代洪武帝(1368-1398在位)禁止私人從事海外貿易,同時又未提倡官辦航運,代替私人貿易。因此,我們可以推測,中國的進出口下降到低於元朝末年的水平,中國對西亞、南亞、或東南亞出產的“舶來品”的需求超過供應。求過於供使許多以海外貿易爲生的私商不顧禁令,與海盜勾結,冒險非法行商,少數人甚至移居東南亞。浙江、福建、廣東沿海省份的有些官吏參與非法貿易,從而進一步削弱中央政府的控制,結果必然引起官軍與藐視禁令者的多次衝突。

迨至永樂帝(1403-1424在位)登基,情况進一步發生變化。朝廷繼續取締私人的海上活動,同時竭力推廣官方航運。政府和海盜或非法商人的衝突雖續有所聞,但是我們可以推測,到了十五世紀初葉,中國的海上貿易愈來愈多地掌握在政府手中,官營的海外貿易達到前所未有的水平。爲此目的,永樂帝發起建造大船的宏圖,數百艘越洋船隻在南京、福建等地造成,形成即將實現的海上遠征的核心。

永樂在位時期的中國貿易包含兩大基本成份。一是派遺船隻或整個船隊(通常由太監率領)到海外各國。這些船從南京起椗,出長江口,經福建、廣東沿海,向南直航印度支那、印尼,進入印度洋。二是外國的代表團或商人來華納項,兼營貿易。這是官方貿易的“兩手”,它們密切配合,蓋中國在海外的許多活動顯然是慫恿外國人向中國進貢。

外國人運抵中國的全部貨物都不得違反中國的一套固定法規。法規允許某些商品進行有限程度的“自由”貿易,並且指定交易活動在少數幾個口岸在中方官吏的仔細查驗下進行,此外還希望外商送一部分貨物到京師件爲貢品。貢品部分和外國商團來華交易的輔助部分在品質和數量上是甚麼關係,不大淸楚,但有些在亞洲其他地方完全自由的外商,在中國京師卻被視爲各該國家和官方代表。

向朝廷納貢有一套繁複的禮節,不論何種情况都須遵守,即使逗留數月,也不能通融。有時,大批外國人來到京師,不但追求經濟的目的,也追求政治的目的。有幾次是外國君主親自來華。例如在永樂朝,馬六甲的蘇丹,婆羅洲的首領和蘇祿的首領曾到南京。這些來華的高層和中下層使者很可能都是中國船隻護送回國的。

明朝政府派往國外的人員有雙重使命: 旣作爲使者,又從事貿易;中國的官方貿易在國外如何進行,很少記載,無法說出它在多大程度上屬於“雙邊”的進貢安排,在多大程度上是“自由”的貿易。看來兩方面都有,而且往往是中國人自視高人一等。因此,外國人在華或從中國派往國外的使者那裡得到的中國貨,常常被認爲是中國皇上爲報答向中國納貢而賞給外國的禮物。有些禮物很值錢,或許超過貢品的價值。

除了物質的禮物之外,中國還賞給官階和禮服之類具有象徵作用的禮品。這類事通常在中國的朝廷上舉行,也可以由受權代表中國政府的中國使者在國外定下來。在少數情况下,中國人甚至封外國統治者以“王”的稱號,或者“確認”他有“王”的地位。

上述最後一點特別重要。它有力地證明,中國不但在道義上、文化上、還是國力上都高於其他國家。在中國看來,外國前來進貢,意味着該國承認中國是上國,並且接受中國是世界中心的主張。皇帝是“天子”,是天選擇並授權他治理百姓的,而且在觀念上,皇帝的“德”所產生的天賜的威力足以使“蠻夷”臣服。於是進貢貿易在某種意義上表明天定的“蠻夷”賓服於中國的世界秩序。

這裡當然要提出幾個問題: 中國究竟在多大的程度上眞正感興趣於並且熱中於把自命的優越感強加給別的國家?它有多大力量能對別的航海國家,特別是不願附和其主張的國家,強施統治?看來,“中國的世界秩序”是十五世紀初棄中國實行海上擴張的動機,在這背後,是否還有別的動機?爲甚麼擴張出現在那個時候,而不出現得更早?進貢關係的體制,在全亞內部貿易這個更大的範圍內有多大的重要性?最後,中國的貿易體制有哪些制度上的特點?

我們先探討第一點,即明朝政府是否有實力凌駕於他國之上?永樂朝期間,來華進貢的團體很多,每年總有十來個。可以認爲,有的只爲經濟利益而來,因爲對華貿易的獲利超過與之俱來的種種麻煩。然而進貢還有別的原因。中國擁有亞洲最大的船隻,據說有的船長達百米(如果確鑿,比葡萄牙的艨艟和西班牙的樓船還長),而且中國的越洋大帆船裝有火器與軍隊。再則,中國的船隊很大,最大的有兩三百號,乘兩三千人。這些船由鄭和等人率領,組成若干個小艦隊,有的駛向阿拉伯海,有的在孟加拉灣和東南亞各地游弋。船上的士兵至少有三次用於國外的戰爭,最壯觀的一次是1411年成功地攻打錫蘭,參戰者達幾千人之衆。總之,中國的船隊參與貿易,同時又有武裝,戴着訓練有素的作戰部隊。在戰場上,有些航海國家的陸上軍隊,人數可能超過中國的水兵,但是他們的海軍,無論從數量還是素質來說,肯定不如明朝的船隊。因此,在亞洲的許多沿海地方,明朝的優勢是客觀現實,弱小國家的善策是納貢賓服,不敢冒險受中國的討伐。但是總的看來,中國並未充份利用兵力去佔領別國的領土,它只滿足於別國承認其領導地位,並無他求。

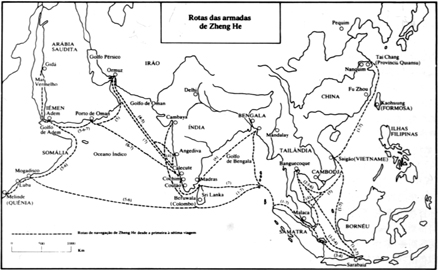

中國爲了維持其海上商業和軍事給合的成功,用了多少經費,後勤如何支援,我們很少瞭解。但是關於中國船隊的所到之處,則有好多記載。最初,印度西南的加里各德(Calicut)曾是中國官方航行的西端。在鄭和七次航行中的第四次,中國船還到達霍爾木茨和亞丁,接着到達東非。我們不知道這些船隻沿非洲海岸向南走到多遠,但有人推測,有的船可能到好望角一帶和大西洋南部探險。在印度洋的中段,中國船可能擦過沙哥斯(Chagos)群島。他們是否還到達毛里求斯,留尼旺,和接近北極的地區,則可懷疑。

在東南亞,中國的官方航行大多限於蘇祿群島和賽來比斯(Celebes)海以西的區域。明朝的船隻曾否到過梯木爾,香料群島,或印尼東部的其他地方,並無第一手書面證據,這些地區可能是從爪哇的北部海岸或蘇門答臘來做買賣的中國私商和華僑的活動範圍。但是這些非法離開中國的華僑跟明朝官方的貿易商合作到甚麼程度,則不淸楚。

中國政府的船隻訪問過的港口,都向中國納了貢--這至少是讀中國史料得到的印象。在中國官方貿易的關係網裡,最重要的港口和國家都處在戰略位置上: 信奉回敎的馬六甲是在明朝海軍的保護下繁榮起來的,可以說是通過海峽的一切貿易的中心;加里各德是印度南部通向近東的門戶;馬爾代夫和錫蘭位於東南亞到印度西北部,近東和非洲的直接通道上;霍爾木茨和亞丁扼波斯灣和紅海的出口;摩加迪輸是往返於近東和非洲東南港口巨港,昌巴(Champa),和暹邏是中國最重要的貿易“伙伴”。控制着通往馬魯古群島北面通道的文萊和蘇祿群島,也向中國納貢。所有這些加在一起,在十五世紀初期,亞洲全部重要的商業中心都正式承認通過中國的貢品貿易而加於他們的法律和規章。

葡萄牙1502年繪製的平面球體著名地區圖。除了其精湛的製圖藝術外,此圖還是第一次以非托勒密式描繪出來的亞洲地圖。

葡萄牙1502年繪製的平面球體著名地區圖。除了其精湛的製圖藝術外,此圖還是第一次以非托勒密式描繪出來的亞洲地圖。

旣然中國政府的船隻經常出沒的地方最感到中國的商業力量和軍事優勢,我們可以認爲,中國對東南亞施加有效控制的能力高於遠離中國的港口和國家。有人說,在亞丁或者霍爾木兹這樣的商業中心,中國人只不過是好多幫貿易商中的一幫,明朝政府聲稱中國對這些口岸擁有下式的“宗主權”一節,根本沒放在當地統治者心上。這點沒法證明。退一步承認在阿拉伯海有這種情况,但是從加里各德往東,中國海軍的優勢則被感到是現實的威脅。

過去有一種說法,說中國不像後來的歐洲殖民列強,不想併吞亞洲航道上的別國領土。可是有隱約的證據表明,在巨港和東南亞其他一些地方有中國政府的官員。他們可能控制着或者協助外國港口的管理,或者只是照看當地的華人事務;或許他們的作用相當於後來典型的“沙邦大”(shabanclr)。另一個值得注意的問題是各種“華埠”和當地統治者之間的關係。這個問題史料很少涉及,例如我們無法斷定加里各德的華僑在中國和印度南部的貿易中起甚麼作用。同樣不淸楚的是,中國人在東南亞的居留地是否被南京政府視爲“正規”的中國前哨,或者容忍這些居留地的存在,只是因爲可從中國大陸吸收一些非法的私商,把私營貿易從大陸移到印尼。

至此,我們得回到一些經濟的問題。考慮到中國政府的船隻數量大,載重多,很可能是中國支配着東南亞和印度洋的所謂長途貿易,而沿海商運則留在亞洲別的航運者之手。從馬可孛羅,依本·巴吐塔等人著作的描述中我們知道,中國船比亞洲其他國家的船隻享有安全舒適的美名。中國的遠洋大帆船是連結中國和亞洲其他口岸航海道上的主要運載工具,它們大概也支配着中國以外的亞洲内部貿易。

聯繫到歐洲人到亞洲的早期貿易,常有人問,歐洲人曾否對亞洲的貿易體制起過重要影響,使後者發生過大變化。對於明代早期的貿易,也可以提出同樣的問題。由於缺少證據,雖無法明確回答,但有明一代,某些商品的流向移到中國,卻是明顯的事實。例如馬匹的質易原先基本上限於阿拉伯海,到了明初,近東的馬匹也由印度洋各國的進貢團帶到南京。事實上,馬匹是《明實錄》中常常提到的貢品。中國對馬匹的需求很大,以致東南各國,甚至琉球群島也參加入馬匹的交易中來。

還有一些例子說明中國的需求如何影響某些商品的流向和亞洲內部全盤的貿易格局,這就是胡椒,蘇木,丁香,荳蔻的貿易。明代初期,中國需要大量胡椒和蘇木,兩者都是官員俸祿的實物部份,於是東南亞的幾乎所有國家,以及琉球都向中國供應。但是中國對丁香、荳蔻的需求卻有限。因此這兩種香料的大部份從印尼到印度和西亞。中國官方的直接貿易之所以未越出“蘇祿地區”,這可能是原因之一。要是中國需大量獲得這些香料,明朝海軍無疑會駛過賽來比斯海,到馬魯古去的。

中國人的輸出品是絲綢和瓷器,這一點已由書面材料和亞非沿海大量的考古發掘所證實。商品之外,中國還提供“保護”。賓服中國並納貢的人,不僅得到物質利益的回報,如果地位遭到威脅,還可以指望中國的援助。例子之一是中國插手薩姆德拉,結束那裡的內亂,恢復“合法”統治者的權力。另一個例子是其後多年的事: 明朝政府從亞洲海域撤出其船隊的七十年之後,馬六甲的蘇丹仍認爲須派使臣中國,請求中國幫助他驅逐征服了他的地盤的葡萄牙人。雖然援軍未來,但求援本身表明中國長期享有保護外國的聲望。這個保護國的力量當然是從東往西遞減的,但是到了那個時候,在明皇朝海軍力量所及的範圍內,中國仍能提供亞洲其他海上國家無法提供的這麼大規模的援助。不用說,中國的保護跟下面即將談到的葡萄牙航條(cartaz)體制下的保護,是大異其趣的。

現在轉而談第二個問題: 明朝發動的海上擴張是否還有別的動機因素?關於這個問題,已有不少論述,迄今無確切答案。提出的種種論劇,幾句話就能擺明。例如有些較早的著作說,鄭和航行到印度和非洲,是爲了尋找藥材或搜求有象徵意義的珍禽異獸,充陳御苑。還有人說,主要目的是爲了抑制中國沿海和東南亞的海盜劫掠。更有人從比較寬的經濟動機考慮,或者說輸入完全有利於中國朝廷,或者說大規模的輸入是爲了滿足中國市場對某些貨物的需求。有人甚至從明初中國外貿的總情况論證當時的貿易是宏觀經濟的一個重要部份。各種推測之所以有這麼大的回旋餘地,原因之一是史料中沒有數量的證據,因而無法確定中國輸入的數量構成,以及與之有關的成本與贏利。

除了經濟的動機以外,政治因素也可能起作用。有一種似乎很有道理的解釋不難跟前面所說的“中國的世界秩序”相聯繫,即雄心勃勃的永樂帝要顯示他的力量和顯赫的氣派。有的說,海上遠征在安南戰爭中掩護了中國的海上側翼,或者中國要增大對印尼的影響,因爲在印尼,馬加帕蒂正在失勢。一種很有趣的假設是中國怕塔末蘭打算取道新疆入侵,鄭和遠航印度和近東,是想沿帖木兒帝國的西南影響圈爭取可能的友國。這種假設的根據顯然不牢靠。塔末蘭是在中國的官船尚未駛過加里各德的時候去世的,而且永樂帝和他的潛在敵人是否彼此了解對方的打算,也極成問題。

明朝派船隊出海,不論出於甚麼考慮,都與宗敎無涉。中國沒有宗敎上的敵人。葡萄牙人的海上探險,不但想攫取東方的財富,也因爲感到有義務在回敎國家的後門揮出致命的一擊,因爲這些國家從南方或東南方威脅着歐洲。中國和葡萄牙追求的戰略目的是不一樣的。

對於中國海上政策背後的動機,我們無法提出確切的答案,也無法回答爲何在永樂帝提出這一政策才三十五年(約在1435年),明朝政府就停止海上遠征。有人會說,那是因爲亞洲的海洋太平了,沒有理由繼續耗費國帑;另一些人會說,那是因爲負擔不起維持巨大艦隊的費用,衆說紛紜。但從史料可以明顯看出,在永樂朝末年,中國財政支絀,政府必須削減開支。或許鑒於海上並無敵人,於是把一切海上冒險全都停了下來。另一種重要的見解是,在永樂朝的最後幾年,中國對外事務的主要焦點從海洋轉移到北方的陸防。首都北遷到今天的北京,從此皇帝主要關注長城外的“戎狄”。情况發生變化,皇家艦隊不再有用。有的船隻被拆散,木料另作他用,另一些船隻用於內河航運,水手有的轉到建築工地,有的當兵,有的逃亡,參加非法海上貿易,或者移居東南亞。

隨着大明海上遠征的結束,中國的歷史合上了光輝的篇章。可是,即使中國鬆開了對亞洲海域的掌握,有的海上“附庸”還是繼續進貢。例如最後一個霍爾木茨的使臣是1441年到達的,最後一個錫蘭使臣是1459年到達的。像馬六甲、爪哇、昌巴等“近處”的國家,直到十五世紀或十六世紀初仍派使臣來華。此外,非法私營貿易和通過琉球的貿易擴大了,繼續向中國供應熱帶產品。朝廷關心內部事務和北部邊境的軍務,很少注意“南邊”的情况。上奏的海盜滋擾及其他罪案大多被視爲癬疥之患,沒有迹象表明中國有一天會受到來自海上的嚴峻挑戰。

現在轉而談葡萄牙方面的情况。它是在完全不同的情况下着手征服海洋的。不但有宗敎上的敵人要對付,還有把手老遠伸到勒房甚至印度的商業上的對手威尼斯要對付;在那些地方,意大利商人不時插手胡叔買賣,把香料倒運到地中海。人們還不無理由地懷疑威尼斯同回敎徒有勾結。這種情况跟明朝的海上擴張沒有共同之處。中國並無外國的商業對手,胡椒等重要熱帶貨物的產地就在自己門口: 印尼和陸上的東南亞。

再則,中國的巨舶能大致循著近東和印度的舵手探出的當時己爲大家所知的沿海航道行駛,葡萄牙人則須先探出新的航道,它的船隻才能繞過好望角,進入印度洋,才能利用當地的傳統航運知識。葡萄牙是把“未知地”變爲“已知地”。中國船很少駛未知的海域。事實上,中國不必探索大西洋,澳大利亞,或托勒斯海峽彼岸的土地,它甚至也不必探索去歐洲之路,因爲當時的歐洲沒有能吸引中國人的走那麼遠的東西可以提供。如果中國和葡萄牙的航行有甚麼共同之處的話,那就是對方都能依靠近東和當地的舵手,海圖和地圖,僅此而已。

葡萄牙不論採取甚麼措施封住印度洋,使印度的胡椒取道好望角引向里斯本,它早期的亞洲事業在數量上遠不及明初的海上遠征。葡萄牙的小艦隊抵達印度時都很狼狽,只有四五艘,最多九至十艘。即使把一定數目的船隻始終留在亞洲,它在印度的屬地還常感缺少船隻,難以維持足夠的交通線。當它的亞洲實力處於鼎盛的時期,亞洲水域掛葡萄牙旗的船舶不過一二百艘。其中有些是當地造的,有些是向亞洲各國買的,只有少數是在歐洲造的。中國的情况不同,中國的越洋船舶大多數無疑是中國造的,用於沿海和海上航運的,不是以百計,而是千計。葡萄牙和中國船隻的共同處是: 有的船大於亞洲其他航海國家,打造結實,更適宜於遠航,且都配備“現代”的裝甲,或載有能給人數上佔優勢的敵人以致命打擊的士兵。

由於技術先進,葡萄牙船能擊沉亞洲多數的敵船,但是印度屬地始終人員不足。

葡萄牙在亞洲的人數太少,屬地許多前哨的守備力量不足。阿爾部蓋克(Aforso de Albu querque)等人早期就見到這一問題,設法通過鼓勵通婚,爭取合格的亞洲人與工作或投靠來解決。經過一段時期,葡萄牙在亞洲的許多居留地成了葡國男子娶亞洲婦女爲妻的“熔爐”(他們喜歡娶日本、中國、印度北部的女子,認爲比梯木爾或非洲的黑皮膚女子好),又僱用亞裔男子作熟練工人,或在葡萄牙的炮台和屬地的船上當差。那時當然還有奴隸,多數是來自非洲的黑人。這裡要說明一點,奴隸制不是葡萄牙人的發明,當時在亞洲的許多地方是通行的做法。再則葡萄牙在溫和亞洲的奴役制或許比別的許多奴役制一些。

和葡萄牙人不同,中國人看不起一切外國人,斷然視爲“蠻夷”。明代早期的海軍也許從未缺少人手,很少或沒有必要跟外國人合作。通婚大槪也很少有,對於在官船上當差的多數男人更是無從談起。早期的華埠有所不同,我們至少知道那裡有些通婚的例子。可是華埠的情况又跟葡萄牙的前哨據點有別。歐洲婦女很少冒險長途來到亞洲,而十五世紀初期散居在東南亞的華人則不然。他們就處在中國的南大門外,容易得到本國女子,使華埠有一定比例的純華裔的後代。加上中國人的家族觀念和祭祖習俗,多數華僑從不和國內親人眞正斷絕關係,即使冒被當局逮捕或關押的風險,也要回鄉探視。居住在海外居留地的葡人和華人,儘管有這些差別,一般的華僑和亞洲一般的葡僑或許有一點是共同的: 他們的日子都比較好過,因爲有技能,財產和關係,往往受人歡迎。別人跟他們攀親有好處,能借到錢,瞭解遠處的行情,常能借此而晉身於當地的精英行列。

在許多葡-亞居留地,葡人和亞洲人得能和平共處,基督敎是個重要的或許最關鍵的因素。明代初期的體制不同。納貢的國家,不論種族、宗敎,都處在寬鬆的因而難以確指的“控制”之下。中國人的刀劍鏗鏘出聲,卻很少干預。它的強大艦隊是以震懾一部份“蠻夷”對天子懷畏懼之心。中國通過大量的船隻和人員維持亞洲航海地區的“法律與秩序”,而小小的葡萄牙則須建立重兵把守的據點網抵禦非基督敎世界,以捍衛自己的地位與利益。從這個觀點看,認爲葡萄牙“嚇壞了”亞洲的海岸的論點,是很成問題的,這裡要補充一句: 葡萄牙的槍炮主要對準摩爾人,很少對着有其他信仰的人。

沙船之雕刻。一艘在宋朝和明朝時用來運沙的小型平底帆船,後用於沿海之運輸及防禦。

在經濟上,中國比葡萄牙有個優勢條件: 亞洲大部份地區所需的絲綢和瓷器兩大商品主要由它供應。葡萄牙所能提供的酒,油橄欖,和某些紡織品,對亞洲人的意義很小。即使在從歐洲到印度洋一路收得的非洲黃金,也未眞正抬高葡萄牙的地位,因爲黃金是亞洲許多地方都有的。因此,中國提供實在的東西,對亞洲內部貿易的增長有貢獻,葡萄牙則很少立竿見影的經濟選擇。這一點,連同回敎世界可能突然發動的敵對行動,促使葡萄牙人選擇激烈措施,打亂亞洲現行的貿易體制,試圖封住印度洋的西端,使一些重要商品轉移到運往好望角的航路上來。明廷則從沒有迹象想在亞洲體制的東端作出類似的舉措,或者從來沒有想過建立地區的壟斷。由於地理因素不同,中國沒有葡萄牙面對的那類敵人。總之,當鄭和着手“征服”大洋時,中國所處的位置是非常有利的。

中國需要的東西可以從印度和鄰近的東南亞得到,用中國的大帆船或別國的船隻運回來。對於別國來說,到中國或者跟中國商人做買賣有利可圖。對遠處的葡萄牙,則亞洲人大抵都不知道。從里斯本到南非的一段航程只能由葡萄牙的船隻裝運,里斯本政府無法撤出亞洲,坐等別國運來貨物,按葡萄牙船隻通常運到好望角的合理價格賣給它。中國則能撤出海洋: 它太大,太有吸引力,不容忽視,外國船肯定會不斷來做買賣。

距離對葡萄牙人是個重要的因素。印度屬地距里斯本太遠,這幾乎預先決定了它會自行其是。屬地和亞洲其他港口的貿易很快超出了里斯本和果阿之間的貿易,屬地自己造船,許多情况是自作決定。好望角航路始終有風險,信息從歐洲傳到亞洲常需經年。有時取道陸上,穿過葡萄牙敵人的腹地,傳遞信息。這說明好望角航路跟通過勒房的歐亞傳統通道相比,實際上是何等的不自然。至於明代早期的船隊,信息的傳遞同樣費時,決策甚至更慢。可是資源大槪不講求速度和流動性,由於中國的貿易網涉及的物力和人力太大,肯定不要求葡萄牙想要展示的那種程度的效率。這是中葡兩種體制的一個非常重要的差別,雖然史料上並未指出。明朝政府並未在海外設立某種管理中心來指揮船隊和貢品貿易,然而果阿卻是里斯本和葡萄牙在亞洲的各個基地之間的橋樑。

葡萄牙人和回敎徒之間的敵意很深。穆斯林世界不在乎葡萄牙在問津亞洲中能有托德西拉斯條約和羅馬當局作靠山,不管葡萄牙對亞洲海域提出甚麼要求,亞洲人也不在意,照舊盡量避開葡萄牙的設施。近東貿易雖因葡萄牙的打擊而損失慘重,可是葡國的印度屬地畢竟未能完全把它扼殺。主要原因是無法封住紅海的入口,總是有一部份胡叔漏到埃及和威尼斯。此外還有其他地理上的弱點: 馬爾代夫只被控制了幾年,蘇門答臘西北端的港口也擺脫了果亞的箝制。這樣就出現了亞洲一批新的貿易通道,連接着不受果亞控制的各個地點。例如,當葡萄牙船暫駐馬六甲的時候,別的船隻常常就會駛往亞采或熱合爾。到了十六世紀三十年代左右,實際上有兩套“重叠”的航道。這是明初所沒有的。那時,在中國的影響之下,可能有過一定程度的“極化”,可是跟回敎國家抵制印度的葡萄牙屬地而出現的“極化”無法相比,不可同日而語。

中國接受印度洋各個入口所有戰略要地的進貢,而葡萄牙迫於不能只滿足於名義上的控制,它僅做到控制一部份戰略地區。它在印度的屬地經費有限,人員和船隻少,於是想出一套新體制,向競爭者收錢。這就是航條體制。航條是一種通行證。收費不太高但持證者須行駛果阿控制的港口,向當地當局納稅。作爲回報,葡萄牙人提供保護,保護持證者的船隻不受海盜和其他敵人的滋擾。中國在明初也保護船隻,但不是一條條船分別辦理,而是國家級的一攬子承諾。

屬地的收入,有不少是通過航條的稅收籌得的。但是這種體制也產生一些負面後果。葡萄牙的有些船隻用於護航,不再積極從事貿易或與敵船戰鬥,這導致近東和印度西北部航運的復甦,使得與葡萄牙的航路系統並存的亞洲貿易網進一步膨脹起來。因爲許多亞洲人乾脆不理葡萄牙的規章,而且不領航條而遭葡萄牙分遣船隊截獲的危險不是很大。當時,航道太多,船隻太多,葡萄牙人不能到處去管。這一狀况的發展,加上別的因素,造成近東和意大利的香料貿易到十六世紀中期再度恢復。結果是屬地在歐亞和亞洲內部貿易總量中所佔的份額減少了。

這件事本身對果阿的危害不是很大,還有一些迹象卻對葡萄牙體制的衰敗有遠爲直接的影響。例如近年的硏究常常強調許多葡萄牙人開始藐視這個體制。貪污盛行。有些法律被置諸度外。有的葡萄牙人私下跟“正常”情況下應與之戰鬥的人做生意。航條體制開出好多例外的口子,有正規的,也有亂來的。有些時期放任私人企業欣欣向榮。可是全部這些可能的因素都難以估量,無法肯定對體制的危害是否眞的像某些人設想的那麼嚴重。例如今天視爲貪污的行爲當時的亞洲是司空見慣的常情。又如土邦的個別商人和體制外有影響的亞洲商人間的個人關係,常使葡萄牙人從亞洲人那裡籌得大筆款項,建立意想不到的友誼。對於這一切發生的現象,簡單的回答或許是葡萄牙人愈來愈“亞洲化”了,而且思想上的亞洲化更甚於通婚,因此,在十六世紀中葉乃至其後的時間裡,葡萄牙人的圈子在地域上續有擴大,但是好些基地和前哨已游離果阿的控制,葡萄牙人的圈子作爲整體卻是變弱了。同樣,體制外經商的人數也在增加。這一方面在人力上是損失,另一方面,隨着葡萄牙的影響和文化的繼續擴展,對於體制卻有所得。然而,無可懷疑的是,及至十六世紀末期,屬地的集中力已不如早期,較易發生內禍,遭受外界敵對勢力的衝擊。

葡萄牙印度屬地那種特有的政府與私人貿易間的曖昧關係,在明朝初年的體制內也有一定程度的存在。前面說過,明朝禁止私人貿易和移居海外,可是明朝海軍碰到東亞的華埠卻不加干涉,只將已知在中國作過案的一些人緝捕歸案,繩之於法,葡萄牙屬地也處分案情嚴重的“逃犯”,許多情况下則聽之任之。

一般華人移居海外和一般葡萄牙人之“跳出”體制,動機有所不同。華人是想在環境類似家鄉的華埠發財致富,葡人也追求名利,但通常是完全適應當地的異國環境,迷戀於亞洲的山川市容,嬌妻美妾。一個人去闖,希望給自己找到一塊樂土。他們很少脫離敎會,但顯然會被亞洲所吸收,其程度遠遠高出華人(當然,中國也是亞洲的一部份)。

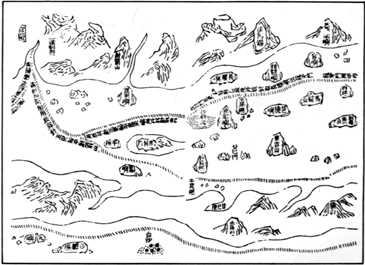

所謂“Mao Kún”地圖中之一部份(Wu Pei Chih作),展示了馬六甲海峽的各部份。該圖是真正的海峽地圖。在航道上用中國文字根據指南針及海岸線的海拔高度爲後人作出了詳細的標示。圖中,馬六甲標示在左半部的左上端,而兩半部的下邊之各部份表示蘇門答臘。

以上我們設想了引起葡國在印屬地衰落的種種可能的內部因素,如航條體制及其副作用,分散,所說的貪污腐化,行政效率低,圈子內部的通訊聯絡差,經費和投資管理不善,船隻不足,裝載過量引起的好望角航道海難激增等等,可是屬地依然存在,而且日子過得不錯。即徒塞巴斯蒂昂王強迫推行的改制也未使果阿垮台,有人認爲那次改制是王上爲了掠奪屬地,爲了他在摩洛哥的背運的“冒險”而籌款。

傷害得最厲害的大概是外部因素: 荷蘭人在1600年代由於對卡斯蒂爾的厭惡,因而遷怒於葡萄牙以及被迫與西班牙聯盟的其他國家,更由於受到亞洲海上從未出現過的創業精神的驅使或在腦際縈迴,開始掠奪非、亞沿海。新來的入侵者擁有從伊比利亞人那裡學到的航海知識,在本國發展起來的航行和軍事技術。他們的衝擊使葡萄牙的屬地開始受到災難。這一切都經別人詳細描述,剩下或許要着重指出的,是荷蘭人的攻擊對準葡萄牙體制中最敏感的地方,其中馬六甲海峽是最重要的咽喉。荷蘭人只讓很少量的滿載的葡萄牙船通過那瓶頸,實際上把屬地分成印度的部份和東面的部份。最後是1640-41年馬六甲陷落。當時適值好幾起別的災難發生。日本向葡萄牙人關上大門,馬尼拉與澳門人之間的航運斷絕達數年之久,中國的明皇朝被滿洲人推翻。遠東發生的這些所謂十七世紀中期的危機,加劇了小小的葡萄牙居留地內部存在的問題,從比較長遠來看,巴達維亞是主要問題。

和葡萄牙海軍相反,明初的海軍從來沒有受到技術上旗鼓相當或佔優勢的敵人的挑戰。也沒有來自亞洲航海國家的外部因素想要挫敗中國的官方貿易。更沒有“馬六甲綜合症”使中國想封鎖亞洲的一部份海域。中國作爲海上強國的衰落,是完全另一回事,它純粹是國內的事態發展引起的,跟印度洋或東南亞的變化沒有關係。

要是中國不撤走船隻,繼續派巨舶到印度洋,發展自己的航海技術和海軍武備,情况將會怎樣,這當然是很引人思考的問題。大槪葡萄牙會釘住在印度,寸步難進吧。不用說,這純粹是推想。更有意思而且眞實的是,航海家亨利親王和鄭和是同時代人,這是異常的歷史的巧合之一。此外,在某種意義上說,葡萄牙成了中國在亞洲海域的繼承人,葡屬澳門則是歐洲人在遠果的第一塊、很可能也是最後一塊地方。

因此,在結束本文的時候,我應該用些篇幅談談像澳門這樣葡屬基地的問題。這些基地不僅服務於經濟的目的,也是歐洲文化和文明的橋頭堡。後來荷蘭和英國的一些基地也有同樣的作用,可是明朝初期向中國進貢的那些國家和港口則不一定。只有中國的私營貿易商在東南亞建立的華埠,有些可以說成了中國大陸的附屬地,或者至少是中國影響圈裡的屬地,這些華埠儘管鬆散而可有可無,但卻非常“經久”。

在葡萄牙的亞洲屬地,天主敎以其良好的制度和組織對傳佈歐洲的思想文化立了大功。明朝初期的體制則無類似的“宗敎的上層建築”,它只被用來謀求“世俗”的目標。跟隨鄭和等人的遠征之後,中國的某些思想觀念開始在國外正式傳播。例如已知明廷印了幾千冊《烈女傳》,在“蠻夷”中分發,敎以貞節和品行。可是嚴格說來,中國的官方體制缺少葡萄牙體制中的那種眞正的宗敎成份。葡萄牙在亞洲冒險事業的背後是“上帝和財神”,支配明初體制的則是“財神與帝德”。小小的葡萄牙在羅馬和整個歐陸敎會的支持下,挑起在亞洲傳播基督敎的重任,中國則希望在“準宗敎”的世界秩序的格局內“敎化”“蠻夷”。

葡萄牙體制和明初體制還有一個差別: 傳敎意味着決不從亞洲自行撤出,不管葡國印度屬地擁有多少經費、多少大炮、船隻和人員。要是里斯本放棄過多地盤,羅馬永遠不會原諒它。戰略上佔重要地位的馬六甲的失陷,是軍事上、政治上、經濟上的一大災難,但是以敎會的角度看,失去日本的傳敎團,關係重大得多。

中國的良知是按照很不相同的模式雕出的;對於取得的海外陣地,並無“無條件”的義務去捍衛。相反,派遣巨大船隊到東南亞和印度洋,只是對待“蠻夷”的一重可行的辦法。它也可以使用武力或封鎖邊境。不論採用甚麼辦法,中國都感到比別國優越--有無進貢貿易都一樣。政府積極捲入海外事務可以加強進貢貿易,帶來一些物質利益,但也不是非做不可。在觀念上,“蠻夷”受帝德的感化自行納貢。如其不來,中國照樣能過。中國在道義上和文化上都感到自足,正像魯迅筆下的阿Q,相信自己一向正確,用以自欺。外部世界並非必需;如果情况需要,中國可以在“思想意識”的幕後,進而擴張,退而耽於“光榮的孤立”,完全不理“現實的理由”。葡萄牙則永遠不能撤離,“上帝與財神”是原因之一,地理位置全然是個航海國家,是原因之二。中國與之不同,它始終注視着長城的那邊,很少涉足汪洋的大海。

中國人繪畫的宦官、偉大的航海家鄭和。

【參考書目】

博克舍,C. R. 《十七世紀中葉葡萄牙在印度的屬地》,新德里: 牛津大學出版社,1980。

《熱帶的葡萄牙社會,果阿,澳門,巴希亞,和羅安達的市政府,1510-1810》,梅迪森/密爾沃基: 威斯康星大學出版社,1965。

《葡萄牙帝國的種族關係,1415-1825》,紐約: 牛津大學出版社,1963。

《葡萄牙的海上帝國,1415-1825》,紐約: 克諾潑夫,1969。

喬杜里,K. N. 《印度洋的貿易和文明。從伊斯蘭的興起到1750年的經濟史》,劍橋: 劍橋大學出版社,1985。

陳家榮(Aaron Chen)《中外交通史》,香港: learner's Bookstore,1978。

陳高華、吳泰《宋元時期的海外貿易》,天津人民出版社,1981。

鄭浩聲、鄭宜春《鄭和下西洋資料匯編》,3卷,濟南: 齊魯書社,1980-83。

《鄭和下西洋》,紀念偉大航海家…委員會等,北京: 人民交通出版社,1985年。

《鄭和下西洋論文集》,卷一;其它資料見卷二: 南京大學出版社,1985。

鄭宜春《論鄭和下西洋》,北京海洋出版社,1985。

科特桑·A編《托美·比列斯的東方槪述和德弗朗西斯哥·羅德里的書》(可寧布里大學學報),可印布拉: 可印布拉出版社,1987。

達斯古布塔,A/M. N. 皮爾遜編,《印度和印度洋,1500-1800》加爾各答: 牛津出版社,1987。

狄菲,B. W. /G. D. 維尼烏斯《葡萄牙帝國的基礎,1415-1580》,密尼亞波里斯: 明尼蘇達大學出版社,1977。

德萊耶,E. L. 《中國明朝初年的政治史,1335一1435》斯坦福大學出版社,1982。

格拉夫,de H. J. /Th. G. Th. 畢裘譯,M. C. 里克列夫編: <1十五和十六世紀中國在爪哇的回教徒》(關於東南亞的毛那希論文12),北墨爾缽: 魯斯金出版社,1984。

馬加亥斯·戈地諾,V: 《地理發現與世界經濟》4卷,里斯本: 存在出版社,1982-84。

馬修,K. M. 《葡萄在印度的航運史(1497-1600)》,德里: 密塔爾出版社,1988。

馬修,K. S. 《十六世紀葡萄牙和印度的貿易》新德里: 馬諾哈,1983。

莫特,F. W./ 特威卻脫《劍橋中國史》,卷7《明朝1368-1644》,第一編,劍橋: 劍橋大學出版社,1988。

李約瑟《中國的科學和文明》卷4、3: 《土建和航海術》,劍橋: 在大學出版社,1971。

皮爾遜,M. N. 《劍橋印度史新編》卷1.1《葡萄牙在印度》,劍橋: 劍橋大學出版社,1987。

潑塔克,R. 《明代戲劇和小說中的鄭和的冒險事業》(明興東亞硏究41),斯圖特加特: 弗朗玆·許戴納,1986。

潑塔克,R. 編《葡萄牙在海外的業績: 大西洋、非洲、亞洲、歷史、地理和地區的硏究》(葡萄牙叢書12)。巴門塔爾/海德堡: 克葉柄默堡出版社,1985。

潑塔克,R. 編: 《葡萄牙在亞洲的屬地: 歷史和經濟史面面觀(十六和十七世紀)》,(海德堡大學南亞硏究所南亞硏究叢刊117),斯圖特加特: 弗朗兹·許戴納,1987。

羅瑟蒙,D. 《重商主義時期亞洲的貿易和歐洲的擴張(歷史的透視)》,新德里: 馬諾哈1981。

蘇柴,G. B. “1600年前後印度洋和南中國海的葡萄牙牙農村貿易商”載於《中東與印度洋》,(1984)頁,117-128。

《帝國的殘存,1630-1754葡萄牙在華南和中國海的貿易與社會》,劍橋: 劍橋大學出版社,1986。田如康《鄭和的航行和胡叔在中國的分佈》,戴於大不列顚和愛爾蘭皇家亞洲學會學報(2/1981),頁186-197。

曹永和《試論明太祖的海洋通政策》,載於《中國海洋發展史論文集》,中國……委員會編,台北: 中國硏究院,三民主義硏究所,1984,頁41-70。王公武《中國與東南亞,1402-1424》,載於陳,J. /N. 塔林編,《中國與東南亞社會史硏究紀念維克多·普塞爾論文集》,劍橋: 劍橋大學出版社,1970,頁375-401。

維特霍夫,B. 《中國的第三邊境,中國的傳統疆域和沿海地區》(波霍姆大學魯爾東方硏究所學報)維斯巴薩: 奧托哈拉索維玆,1969。

《中國的海禁政策和私人的海上貿易》,1368-1567(東亞自然與人種學會學報)漢堡,1963。

葉蜚聲譯

*Roderich Ptak,加拿大圭爾夫大學經濟學碩士,德國海德堡大学漢學博士。曾在北京瀋陽、香港、多倫多等地做過硏究工作,發表關於中國文學,明代海上貿易,葡國人在遠東等論著。1983-1990海德堡大學漢學助教授,副教授,1991年以來任德國美因茨大學漢學教授。德葡協會會員。