“澳門城市之一瞥”,1790年,帕利著。划槳式的中國木船和英國輕型帆船。

航行護照和海上貿易

1984年12月31日,澳門市政廳爲該市最後三份航行護照進行了登記,批准屬於澳門居民的一批船隻,離港開始遠航。這三艘船隻在馬來半島港口稍事停留後,“即分別駛往各自不同的目的地。西蒙·阿拉烏如·羅沙的《聖安東尼勝意號》船將開往孟加拉;卡埃當奴·安東尼·坎布斯的《瑪麗婭號》輕型雙桅船將駛向馬德拉斯;而另一艘屬於安東尼·維森特·羅沙的輕型雙桅船《聖安娜號》則駛向果阿。

如同在果阿或里斯本一樣,由澳門市政聽發出的航行護照允許船隻懸掛葡萄牙國旗並且享受國家船隻待遇。在諸多的好處中,主要是在外國港口可享受互惠待遇,特別是在海關權益方面。另外,一旦在澳門與其它海事當局的情况下,市政廳發出的航行護照可做爲允許船員出港的有效證明。

雙桅船

輕型帆船

雙桅方帆船

在本文涉及的十八世紀末,市政廳發出的航行護照一般依下列格式:

尊敬的中國上帝聖名之城澳門市政廳大法官,市政委員及民政官大人閣下並禀告上帝護佐的國王陛下: 今就簽發航行護照及證明信函事宜故如下禀告。國王陛下曾敕許該神聖之市政廳以特別權力為本澳船隻批簽航行執照,使得該等船隻能在葡萄牙國皇家陛下的旗幟下航行。根據上述特別權力,今代表____,係本市居民,____號船隻所有人,向市政廳申請航行護照以便上述船隻盡快裝貨。現裝貨已畢,故再行申請以望批准該船駛往____港和____港。該請求亦被批准,使得該船能夠啟航並且由普通法官________依慣例對該船乘員進行核查。上述法官核查事畢,則本市政廳即向乘員名冊中之聲請者發出准照。名冊中無任何人須為本城要塞服役。該船由船長帶領指揮,計有其他乘員水手長____大副駕駛員____,二副駕駛員____記錄員____,槍炮長____(1)。以上全部人員均為國王陛下之忠實臣僕。對於這支精悍的乘員隊伍,根據命令須裝備船炮、火銃、火藥及必要之彈藥(2),以備自衞。各國海上陸地的長官先生閣下,請求你們不要為他們製造麻煩。為他們提供各種幫助並准多放行通過。深信該等船隻亦會以同等方式對待您們(……)。證明信函及航行護照均為本市簽署並加蓋本市徽章印記。澳門市政委員會於____年____月____日。由本人____,市政廳書記官撰寫此函並簽名。本證明信函及航行執照由市政廳發給____,葡萄牙籍,本市居民,係____號船隻東主。此次航行依本函下面聲明的條件驶往____港和港。

市政廳簽發航行護照的記錄構成了對(本地或非本地)葡萄牙人社會與海上活動有關的海上貿易以澳門爲基地的船隊發展進行硏究的重要資料來源。僅僅通過這些資料便可羅列出在澳門港口登記的船隻,瞭解其船東和船隻去向,以及這些船隻的船員組成,流動和僱用情况,祇要這些船員是葡萄牙人。對於與船主情况有關的船隻去向的分析可對澳門社會中有關這些船隻的說法做出一些有趣的解釋。

從上面的叙述及參考同時代的其他資料,可構劃出海上不同通道的演變情况及硏究出澳門商船隊的發展情况,確立船主在澳門經濟及政治方面的作用以及做爲這些問題分析的結果可取得爲澳門經濟發展歷史及其在十九世紀的港務及航務活動方面的數據。

選擇該世紀做爲硏究目標的理由基於這樣一個事實: 即這一時期是澳門在整體上經歷的最困難時期。歐洲商人精於參與強大競爭;英國的力量對澳門造成的不穩定和干擾;中國人對通過澳門港口進行的鴉片貿易產生的利潤做出的劇烈反應,澳門政府1820年革命的後遺症;中國與英國的鴉片戰爭;香港的割讓;以及就中國船隻納稅和海關等事宜在阿馬留及中國當局之間出現的問題等等。

在此,須用簡單幾句話解釋一下爲甚麼要將時間推向前,爲甚麼在以十九世紀爲硏究目標時而要分析十八世紀末的資料。這是因爲在今天若將時間界限割斷而設想在硏究這個或那個歷史時期而無須瞭解其他相鄰時期的做法是毫無意義的。標誌歷史硏究工作的開始和結束的任何年代界限都是硏究者本人根據工作要求而自行決定的結果。

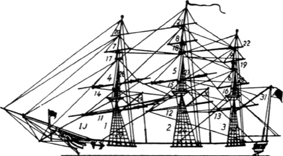

三桅船的桅杆設置及帆具

主桅:1. 前桅、2. 木桅、3. 尾桅。中桅橫帆桁:4. 前桅樓帆桁、5. 中桅帆桁、6. 尾小桅帆桁。上桅:7. 前上桅、8. 主上桅帆桁、9. 尾桅第二帆桁。主帆帆桁:10. 船頭桅、11. 前桅縱帆桁、12. 立桅帆桁、13. 尾桅帆桁。中桅帆桁:14. 前中桅帆桁、15. 中桅帆桁、16. 尾中桅帆桁。上桅帆桁:17. 前上桅帆桁、18. 主上桅帆桁、19. 尾桅上帆桁。頂桅帆桁:20. 前頂桅帆桁、21. 主頂桅帆桁、22. 尾頂桅帆桁。護桅索:23. 前護桅索、24. 主桅護桅索、25. 尾桅護桅索,中桅護帆索、26. 前中桅護帆索、27. 主中桅護帆索、28. 尾中桅護帆索。角帆桅:29. 前桅角帆桁、30. 主桅角帆、31. 尾桅角帆杠。

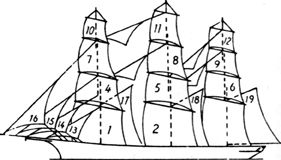

三桅船帆布篷名稱

主桅帆:1. 前桅帆2. 主桅帆 中桅帆:4. 前中桅帆5. 主中桅帆6. 尾中桅帆 上桅帆:7. 前上桅帆8. 主上桅帆9. 尾上桅帆 頂桅帆:10. 前頂桅帆11. 主頂桅帆12. 尾頂桅帆 船頭帆:13. 第四船頭帆14. 支索帆15. 船頭三角帆16. 第一船頭帆 角帆:17. 前桅角帆18. 大桅角帆19. 舵帆

現在以世紀轉折點前十五年作爲分析的前提使得本人對澳門港口活動的整體情况獲得極具有用的概念。特別是在1784年根據一年前瑪麗婭一世規定的措施葡萄牙在澳門設立海關後船隊的確定、船舶東主、航線需求等方面的情况。

船隻及船主

經分析1784年12月至1799年12月之間的有關航行護照,可確定有八種不同的船舶當時定期在澳門港口停泊。它們分別是“雙桅船”、“圓帆雙桅船”、“尾帆雙桅船”、“輕型雙桅船”、“輕便船”、“三桅船”、“戰船”和“大貨船。”由於各種原因而難以對近百種海船進行逐個識別。其原因在於: 一方面“對其概括的描述往往忽略了重要方面,如體積、載重量、帆具結構及形狀、乘員人數等等。另一方面,在談及某一種船時經常採用不完整或含混不淸的形式(如海船No. Sra. do. Monte Carmo,Sto. Antonio. Transtagana號就旣被稱做Transtagans號,又被稱做Sto.António號或Sra do Monte號)。這就爲其它具有相類似名稱的船隻造成了混亂。還有一種情况,即同一條船被變換稱爲“輕型雙桅船”、“輕便船”或“尾帆雙桅船”等等。對所有船隻進行逐個登記即是爲了突破原先涉及的某些界定,利用已收集到的數據及各種資料來源以擴大比較性分析。

對前面所述每一種船隻的定義可以下列說明槪括: (3)(4)

“雙桅船”: 帆船。設兩桅杆,用圓形布帆。速度極快。

“圓帆雙桅船”: 帆船、圓形布帆,設兩桅杆,每個桅杆上有兩個小桅桁,裝備有主帆、中桅帆、上桅帆、頂桅帆,並且在尾桅上裝有方形角帆。有船頭桅和套帆。

“後帆雙桅船”: 雙桅船。其帆具和圓帆雙桅船略有不同。在位於船尾中部主桅上設有尾帆。

“輕型雙桅船”: 雙桅船。(有一主桅及尾桅)。在前桅上裝有方形角帆及一小桅(即旗形帆桅)並且還裝有桅杆支索及船頭三角帆。

“輕便船”: 雙桅船。每個桅杆上祇有一個小桅。一般使用三角形風帆。因爲僅在船頭桅杆上使用圓形布帆(如前桅樓帆、上帆以及在風力強的情况下使用前桅縱帆)。在主桅上裝有方形角帆及旗形帆。

“三桅船”: 具有圓形布帆的三桅船。每個桅杆上有兩支小桅,並且有船頭桅、船頭三角帆及第一船頭帆。商用三桅船一般不用前桅三角帆,而是將此類角帆用於兩桅之間。

“戰船”: 爲大型風力戰船。設二至三個桅杆。同時可用於商量運輸。船頭上翹,如同兩排槳的帆船。該船行駛輕快,可利用側面風及在大浪中行駛。但不適宜沿海作業。

“貨船”: 有各種不同噸位,適宜沿海岸線航行或越洋航行。

需要強調的是,在上面所舉各種船隻中,除一般叫做“貨船”,的航行工具可稱爲大型船隻外,僅有三桅船具有一定規模。從1784年12月至1799年12月,從澳門駛出的船隻中其種類如下:

隻桅船--2艘;

圓帆雙桅船--4艘(其中一艘亦被稱做輕型雙桅船;

後帆雙桅船--7艘(其中三艘亦被稱做輕型雙桅船;

輕型雙桅船--39艘(不包括前面六艘也被稱爲輕型桅船的圓帆雙桅船和後帆雙桅船);

輕便船--2艘;

三桅船--9艘(其中兩艘亦被稱爲輕型雙桅船);

戰船--1艘;

貨船--36艘。

同一艘船隻在不同的年份裡有不同的名稱可有若干解釋。(如對帆具進行重大改動或者由於航行護照申請人或簽發人缺乏專業知識)。這就需要對有關時代的資料進行細緻的分析。

我們對“那個時期零散的並且不完全一致的資料進行分析,使我們對上述船隻的容積,也就是載重量有所認識。對船隻的容量估算並不總是遵循同一固定公式。但一般都超過嚴格意義上認爲的這一艘或那一艘船隻的容量。現將不同船隻的容量做一比較,即可發現1800年11月間居民船隻的關係及去向、所有權及其載重量,對前面分析過的船隻提供了以下容量數據:

圓帆雙桅船--2300皮科*;

輕型雙桅船--20003600皮科;

三桅船--17005000皮科;

貨船--300010000皮科。

在以上數據的基礎上,可以肯定澳門商船隊主要是由中、小型船隻組成並且“貨船”的名稱也符合大容積船隻這一事實。

歷史上各種不同種類船隻的分佈或者說澳門商船隊在運輸能力增減方面的演變需要長時期的分析以便確定其均衡趨勢,並且回顧船隻使用壽命的平均期限。

下面所列表格祇是爲提供數據並不想對澳門商人在其船隻載重量的關係中任何主導傾向做出結論。

表一:從澳門駛出的各種船隻

|

|

雙桅船

|

圓帆雙桅船

|

後帆雙桅船

|

輕型雙桅船

|

輕便船

|

三桅船

|

戰船

|

貨船

|

|

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

|

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

|

-

-

-

-

-

-

1

-

2

1

-

-

-

-

1

|

1

-

-

1

1

-

2

1

-

1

-

-

1

-

-

|

5

6

6

6

12

7

10

13

8

6

7

7

7

6

7

|

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

|

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

2

2

6

|

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

|

5

6

4

8

11

7

8

7

4

6

3

7

5

7

11

|

就表一可以做出這樣的結論: 在整個上述時期,輕型雙桅船和貨船的數量始終居於前列。三桅船的數目在最後幾年中有所增長,而雙桅船、圓帆雙桅船和輕便船在1790年以後才出現。與此同時,有關戰船沒有再出現在上表中。

在1784年12月至1799年期間,對本澳遠航船隻發出航行護照的數量也呈現出某種變化。

表二:發出航行護照總數

|

|

航行護照

|

船隻

|

|

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

|

13

15

10

18

26

15

23

28

15

16

12

23

17

18

29

|

12

14

10

16

25

14

22

23

14

14

11

17

16

15

25

|

這裡應提及,從1725年起中國官方便決定將澳門港口所接受船隻停泊的最大數量限定爲二十五艘。

另外,1789、1791、1792、1796及1799年的海運量已經達到。在所有年份中,發出航行護照數目和出航船隻數目之間出現的差額是由於同一條船在同一年中進行兩次以上航行從而可能發出兩次以上航行護照所致。經常會發生這樣的情况,在年初申請駛往馬尼拉或交趾支那的航行護照,而到了年末又會申請去同一港口或其他港口的執照。這樣就會根據該地區的氣候條件盡可能地可靠使用船隻(因爲在6月至9月之間會頻繁出現颱風。在每年的這個季節不適宜海上航行)。

關於船隻的主人及其在那個時代社會及經濟生活中的作用內容涉及廣泛,但不屬東注釋硏究範圍。即使如此,還是有必要提及幾位十九世紀末澳門海上貿易的主要人物和領導人。他們是《黛安娜號》貨船、《埃菲爾尼亞號》輕型雙桅船、《盧克尼亞號》貨船及其他船隻船主或合伙船主曼努埃爾·維森特·羅沙·德巴羅斯;《安東尼亞光臨號》貨船、《搵桲號》貨船、《瑪麗婭號》輕型雙桅船、《西望洋聖母號》輕型雙桅船的船主安東尼·約瑟·甘波阿;《梅度沙號》圓帆雙桅船及《卡爾門波阿烏寧聖母號》貨船船主和其它船隻合伙船主亞努留·阿果斯蒂諾·德阿爾梅達;《護衛者靈魂聖母號》貨船、《羅沙留聖母號》輕型雙桅船》、《皇家桂冠船》輕型雙桅船、《美好希望號》三桅船、《聖安東尼靈魂號、三桅船的船主及《聖約瑟及聖若阿金·格朗德·盧果尼亞號》貨船的合伙船主若阿金·卡爾内羅·馬沙度。他們僅僅是澳門商人階級中衆多名聲顯赫人士中的皎皎者。需要提出的是在那個時代合伙經營船務依某種規矩進行。即那些資金匱乏的小商人可與實力雄厚的大業主合伙。這種情况並不十分普遍。儘管如此,由於船員不斷轉換而使海上活動功能級別呈上升趨勢。特別是根據船主要求而對船長進行轉換,從而在以後保持了船主--船長的雙重身份。祇有對澳門十九世紀的商船隊進行專門硏究才能解釋一些同時是船主的船員是否有能力轉爲多隻船舶的船東。

18世紀末19世紀初來往澳門與廣州之間的客船和漁船

航缐及貨物

海上航行目的港口各不相同。但大體上可分爲三大類:

--馬尼拉;

--交趾支那(主要港口是東奈和它蘭加納)和馬來半島諸港口。這裡還包括通往帝汶和文萊的航線;

--印度和錫蘭(包括孟加拉、科羅曼德爾、蘇拉特、馬拉巴爾、孟買、果阿、科倫坡及毛里求斯等港口。

這最後一類集中了相當重要的一個階段內出海的大多數船隻,儘管澳門的船隻每年都必須遠航一次世到果阿。在航行護照中體現出來的上述不同出海目的地無疑表明了澳門商人尋求貨源供給的多樣性。這樣以來,除果阿外,我們會發現各種船隻多駛向孟買,蘇拉特、加爾各答、毛里求斯、科倫坡或一般稱爲馬拉巴爾海岸或科羅曼德爾海岸或馬德拉斯海岸的港口,還有多次提到的孟加拉的一些港口。顯而易見,大多數沿該海路航行的船隻都在馬來亞羊島的港口中轉停留,特別是在檳城和馬六甲。

當時從印度各個地區向中國輸入鴉片旣使不是營利最大者,也是最營利的貿易之一。可以這樣說,儘管由於外國船隻,特別是英國船隻的出現使得澳門運載此種產品的船隻比例逐漸減少,但澳門商人並未對此種賺錢頗多的海上交易予以放棄。鴉片主要來自孟加拉的港口,儘管這種貨物在進口商品總體上佔相當大的比例,但它遠不是澳門從上述地區進口的唯一產品。因爲還有馬拉巴爾海岸的檳榔以及從這條航線上源源不斷運來的魚翅、椰油、魚肚、海參、樟腦、象牙、燕窩、黑胡椒、棉花、硭硝、肉桂及蜂蠟等等。

發給航行護照的第一大航路目的地是交趾支那和馬來半島的一些港口。這條航線路上的港口主要包括里奧、吉大、湯色蘭、阿深、巴它維亞、還有馬來半島西海岸的馬六甲和檳城。

正如前面所述,該航路上亦包括駛向文萊和帝汶的船隻。因爲在出航或返航途中,船隻都在巴它維亞和交趾支那停留。

在駛往上述港口爲澳門運載的商品中,最爲突出的是帝汶的檀香。而其它貨物數量和第一條航路中運載的上述貨物相比亦不遑多讓。而在第一條航路中佔主導地位的鴉片則在此條航路中不見蹤迹。

最後,則是從澳門通向馬尼拉的航路(從那裡輸入白銀、棉花、砂糖、珍珠母及其他一些營利甚少的商品),其對澳門生存的重要性和前面相比並不甚大。

正如在中國的這座“上帝聖名之城”開埠以來所做的那樣,十八世紀末的海上貿易同樣爲澳門經濟活動的存在提供了貨源保障。同樣,也正如從十六世紀起所經歷的那樣,葡萄牙人在南中國海、馬六甲海峽和印度洋中穿行,但現在已不是使用做爲大洋征服者時所使用的巨大船隻,而是使用小型的輕型雙桅船和三桅船在整個亞洲到處尋找維持澳門經濟生存的貨源。

在十八世紀的最後十五年中,澳門的商人表現出順應市場變化的巨大適應能力。特別是隨着貿易重要性的增長,使他們更加樂觀地迎接新一個世紀的開始和歐洲列強在東方勢力日益增強的挑戰。正如過去一樣,澳門的適應能力在當時面對十九世紀將要遇到的各種困難的情况下是使澳門繼續生存與發展的最正確最有效的保證。

〔手稿來源〕

--市政廳為澳門出海船員簽發航護照登記。1739-1804(AHM/LS/568)

〔參考書目〕

--《航海詞典》: António Marques Esparteiro 著,經典出版社於里斯本出版。

--《古今航海術語詞典》: Leirtaõ,Humberto e J. Vicente Lópes編著,歷史硏究及地圖繪製中心,航海文化出版社1990年出版於里斯本。

--《商用帆船》David MecGregor著,1985年於倫敦出版。

--《十六至十九世紀澳門與馬尼拉海上貿易》: Benjamim Videira Pires著,澳門航海硏究中心1987年出版於澳門。

--《十八世紀的澳門》: 文德泉著,澳門官印局1984年出版於澳門。

--《船舶知識》: Tre Tryckare著,1963年於紐約出版。

本文作為系列著作的一部份將納入關於十九世紀澳門港口及該城海上活動硏究班的硏究項目。

李長森譯

*菲律賓重量單位:1皮科=63.262公斤 〔註〕

(1)並非所有情况下都有這些職務分工。往往由船隻的規模、船員人數及航程長短所決定。

(2)防衞手段同樣依上述不同情况而設立;

(3)引自《古今航海術語詞典》--Humberto Leitão和J. Vicente Lopes編著。

(4)引自《航海詞典》--António Marques Esparteiro編著。

*Manuel Bairrão Oleiro,里斯本大學歷史系學士,現服務於澳門海事博物館。