O ambiente festivo, sorridente e engalanado, alastra esfusiante pela Cidade em pinceladas coloridas, vindo daqueles dédalos pardacentos vestidos de remendos vermelhos, em que a Rua das Estalagens e a Rua dos Mercadores se multiplicam, ramificadas em intrincada teia.

É ali o coração da festa, o altar escarlate pintalgado de ouro onde o Ano Novo desceu primeiro, e onde ficou, sorrindo, nesse trono imenso feito de crenças e de superstições, exuberantemente traduzidas em cada retalho de cor, em cada palavra de ventura, em cada molho de pivetes semi-consumidos que, a cada porta, vergam para o chão as suas cabecinhas de cinza.

Aqui, sobre o empedrado escuro, num vão do casario, chão atapetado de indefinidos desperdícios e salpicos de toda a espécie, em cenário de tons baços, abancam a tosca mesa crianças que comem, empunhando tijelas e fai-chis, longos chau-min desdobrados em infinitos anéis amarelados, condimentados a primor e rescendentes.

Mais adiante, brilham dragões dourados que, suspensos, parecem voar como sóis rutilantes, entre mil tons indefinidos de plásticos, moldados em outras mil utilidades banais.

Perto, num tabuleiro de rota escura, como sobre grande flor emurchecida, imóveis, as borboletas de pano-esponja, berrantemente policrómicas e salpicadas de lantejoulas que emitem centelhas, parecem procurar em corola imaginária o néctar maravilhoso, capaz de lhes insuflar a vida nos frágeis corpos de botão escarlate, onde só longas antenas amarelas estremecem de quando em vez.

É este o vistoso ademane das crianças, que as exibem pousadas nas cabecitas de cabelos negros e lustrosos, presas no seu gancho escuro que se perde e se confunde nos penteados curtos, recém-alisados.

Faces encarminadas, o bâton não diferencia dos rostos pálidos das pequenitas os dos rapazinhos que, rua além, em sã alegria, tudo inundam com os seus corações infantis, brincam e riem fazendo rebentar panchões ou espargindo mil estrelas de luz dos tubos arabescados dos mais audaciosos fogos de artifício.

Nos vãos de pedra de cada portal e nos nichos escavados, forrados de vermelho, o negro de fumo fez lareira, onde pivetes já totalmente consumidos atestam a sua vigília durante o passado sâu-sôi.

Triângulos dourados prendem os dísticos rentes ao chão, e, nalguns deles, coroados de penas esverdeadas, os dois mun-sân, de faces cor-de-rosa, parecem sorrir-nos em desafio.

Portas semi-abertas. Ar lavado no escuro, onde o cheiro a ensaboado resistiu aos incensos e aos perfumes capciosos dos pivetes em combustão...

Do tecto, lanternas coloridas armadas em grandes lotos de criativa aguarela pendem como notas de cor, em gritantes contrastes, no veludo negro da escuridão. Ao fundo, uma lâmpada vermelha assinala um nicho e uma divindade florida.

Mulheres sentadas, crianças brincando. Aqui um homem, além um velho, e uma réstia de sol coada do alto, tímida de entrar pelos escuros e intangíveis telhados que se debruçam sobre as janelas viradas à rua, retalhadas de vidros nacarados em pequenos caixilhos.

Cá fora, as crianças brincam e as mulheres passam apressadas, sobraçando vistosas hap-ló, onde borboletas pintadas se confundem com as grandes flores de ameixieira, dos mais variegados tons e caprichosos traços.

Lá dentro, para lá das raras portas entreabertas, reinam a escuridão, a luz abafada em sombras, as flores, os pivetes e o deus da Riqueza, austero, em perenes promessas.

A doçaria transborda dos boiões onde o açúcar cristalizado, como vidro fosco, envolve os frutos secos e apetitosos, de cores desbotadas, irregularmente amontoados.

As lanternas de papel, pendendo arrecadas e cordões maciços de ouro fulgente dos topes de vistosas cores, balouçam levemente sobre as grandes letras de tubos de luz que, rubras e impassíveis, nos oferecem nos seus arabescos estilizados afectuosas palavras de felicitações.

Um cule dormita no seu velho riquexó, dum só lugar, desventrado já, e quase sem cor; fato esburacado e sem molde, cor de ostra como a cor indefinida e pardacenta das barrentas águas do rio; não é mais do que um farrapo humilde e encardido que a vida abandonou, rasgado e inútil, do seu manto imenso de retalhos de todos os tons.

Perto, erguem-se as paredes castanhas e lustrosas da Fai-Vut-Lau, que escoa para a rua uma luz amarela e baça pelas fímbrias dos seus velhos reposteiros azuis, mole erguida ao Céu, em andares sucessivos, como que a fugir da terra, em maior tentação.

Lá dentro chega, longínquo, o ruído dos panchões. Entra, com quem entra, o ar feliz que enche as ruas transbordado das casas, irradiado de cada olhar que passa, de cada sorriso esboçado, de cada gargalhada de criança, de cada rebentar estridente de panchão. Entra, mas não fica. Vai com alguém que saia, ou dilui-se no interior em esperanças e ilusões desfeitas, em desesperos ressumados de corações opressos.

A luz clara, que em chuveiro incide sobre os grandes balcões, tudo inunda, vertida em jorros da cada quebra-luz branco esmaltado que, como farol enganador, apontando escolhos, vai atraindo os barcos frágeis aos baixios...

Um mar de cabeças, ondulante em vibrações de expectativa, rodeia cada balcão, onde um grande rectângulo verde-jade, desbotado, exibe pontos de cor, combinações de faces de dados em tentadoras fracções rectangulares.

Nos ângulos, o tai e o siu desafiam os menos confiantes na sorte, sempre indecisa.

As mãos tremem e as notas, os avos e os dólares de Hong Kong são lançados no tai , no siu, no 12, no 9, em qualquer número que os bons deuses ou os maléficos espíritos da tentação façam surgir em vacilante palpite.

Do tecto, da larga clareira quase oval aberta sobre o balcão, de onde um varandim de madeira permite apoio a nova fila de jogadores, descem os pequenos cestos escuros, suspensos de delgado cordel, cheios de moedas ou de notas que um empregado alheadamente desdobra a pouco e pouco pelos rectângulos limosos, segundo a indicação dos números palpitados por cada jogador. Todos os olhares estão fixos na longa mesa vestida de notas e coalhada de ilusões.

A meio dela, para lá do balcão, impassível, sorriso esboçado, chapa brilhando sobre o peito, ocidentalmente coberto por camisola trabalhada de lã cor de chocolate, um empregado agita, monótona e compassadamente, a grande esfera negra de base plana presa no seu anel metálico e prateado, onde a luz brinca, mirando-se ao espelho de quando em quando. Rostos imóveis. Músculos contraídos, olhos embaciados, mãos frementes.

Um pagador, de cabelo encanecido, sorri, indiferente ao dinheiro que se amontoa em pilhas sobre a mesa ou se enfileira na grande caixa de madeira escura, quadriculada em compartimentos e colocada na sua frente para pagamentos e entradas, e bebe a sorvos lentos o seu chá sem açúcar, perfumado e dourado, de flores de sôi-sin, que retirou do fundo falso e acolchoado duma mesinha, onde o bule cilíndrico de porcelana branca, pintalgada de flores, guardara ciosamente o seu calor.

Leve neblina, de fumo e de ténues vapores, conquista o ar, envolve a luz, abafa respirações.

O operador dos dados grita o primeiro aviso monocórdico e gutural, voz de aço, como duas lâminas metálicas resvalando em atrito. Ao segundo aviso sucede-se terceiro, monótono e igual. As últimas notas chovem, precipitadas, sobre os números.

E imperturbável, de olhar procurando ninguém ou pousado num companheiro igualmente impassível, o chinês levanta a tampa negra e lustrosa do agitador, surgindo, na semi-esférica e redómica prisão de vidro, os três dados pequeninos de marfim, com as suas pintas redondas, vermelhas e negras, como que casquinando de cada olhar pesado que as procura ver.

E o número é, lentamente, silabado pelo homem dos dados que, finda a sua missão, aguarda que os pagamentos sejam feitos para, novamente, cobrir o vidro e balancear a esfera.

Um frémito percorre os jogadores amalgamados ombro a ombro, em frente do longo balcão de tampo verde apinhado de números.

Os olhares brilham, muitos músculos faciais se contraem e o silêncio é cortado, apenas, pelas mais díspares exclamações de júbilo ou de desapontamento. Alguém recebe algumas notas e, subrepticiamente, se retira. Muitos ficam, outros encontram, procurando em vão, uma clareira que nunca chega a haver.

Mais uma vez as notas são lançadas. O jogo está na maré baixa e, na esperança de ganho, o siu acumula notas sobre os seus três traços negros e delgados. E a esfera negra e lustrosa volta a agitar-se, em lentos balanços rítmicos e iguais.

No compartimento vizinho, a atmosfera pesada e neblinosa é igual. Pelo chão, pedaços de papel sem forma, pontas de cigarros mal consumidos e espezinhados, mil detritos indefiníveis e, junto à parede, bojudos vasos de esmalte claro, improvisados cinzeiros e si pun azuis escuros floreados de branco. Rente ao velho rodapé esgueira-se uma ratazana parda, que alguém despertou. Corre em mimetismo com as paredes. Ninguém repara.

Nova inundação de luz, tombada a jorros de grandes quebra-luzes claros, pelo balcão imenso. Sobre este, sinuoso nos ângulos em delicadas curvas, não se esmalta o verde nem o pintalgado do ku-sêk, mas as pequenas chapas quadradas e metálicas do fan-tan, com os quatro primeiros números da série gravados frente a frente, rentes a cada lado e que, como pequenos ímanes embaciados, atraem os jogadores.

Ao fundo, num dos extremos do balcão, um monte de botões brancos, redondos e iguais, como cabecinhas de cogumelos sobre tronco velho e apodrecido, são vizinhos de escura taça de me- tal sem brilho, invertida como sino mudo de liliputiana catedral.

Em volta, a multidão compacta e heterógenea, confundida na mesma miragem.

Tancareiros, cules e artífices, de cabaias de ganga escura e desbotada, roçam as sedas de outras cabaias mais ricas e a lã da fazenda dos trajes ocidentais. Todos se irmanam e se comprimem sem se verem, olhos fitos nos números ou nos botões brancos, pequeninos e leves como pétalas de narcisos.

De quando em vez, a mão de cera de um velho chinês, emergindo de escura manga sedosa, levanta a taça para a fazer descer sobre os botões que, em número escolhido pela sorte, ficam mudos e empilhados no seu ventrezinho metálico, opaco e rotundo. As notas e as moedas sobrepõem-se aos números e todos os olhos ficam presos na taça imóvel, a desafiar passes de magia.

Silêncio e expectativa. Aqui ou além, uma esperança, um receio. A taça é, enfim, retirada, fazendo rebolar os botões que são rapidamente separados em grupos de quatro por pequena e delgada régua clara, habilmente manejada.

De fisionomia imutável, como o rosto material de um velho Buda de porcelana, olhos rasgados em segmentos oblíquos, dentes dourados a forçarem-lhes os lábios grossos abertos numa face de acentuado prognatismo, o chinês monologa o número do resto da divisão, rapidamente efectuada.

E logo outro empregado, atento e ligeiro, retira as notas de cima dos números que a sorte enjeitou, colocando outras tantas sobre as que se apoiavam no algarismo cantado, bafejado pelos deuses.

Agita-se, de novo, a onda dos jogadores em preiamar, e mais notas e mais moedas voltam à mesa, ressoando uma vez mais, sobre o metal, o seu canto de cisne ou o seu hino de vitória.

Ano Novo! Esperanças renovadas. O jogo atrai e o Ano Novo manda que a sorte seja tentada, frente aos números.

Rebolam os dados misteriosos sob a bojuda carapaça negra. Empilham-se, em atritos ásperos, os botões redondos e brancos do fan-tan, como luas-cheias em plenilúnio de promessas.

E os homens, levados pela mão do Ano Novo, entram na sala para jogar. As patacas, os avos e os dólares de Hong Kong, saem das algibeiras fundas onde, aconchegados, recebiam carícias de cetim e vão misturar-se ali, sobre os números, de onde não tornarão ou voltarão irmanados.

Ano Novo! Enchem-se, as casas de jogo, de esperanças e de desilusões. E o Homem joga ao começar o ano, enebriando-se e perdendo-se, no agridoce da expectativa.

O Homem joga... E porque não jogar, se a própria Vida é um jogo, em que uns ganham, outros perdem e onde terceiros trapaceiam?

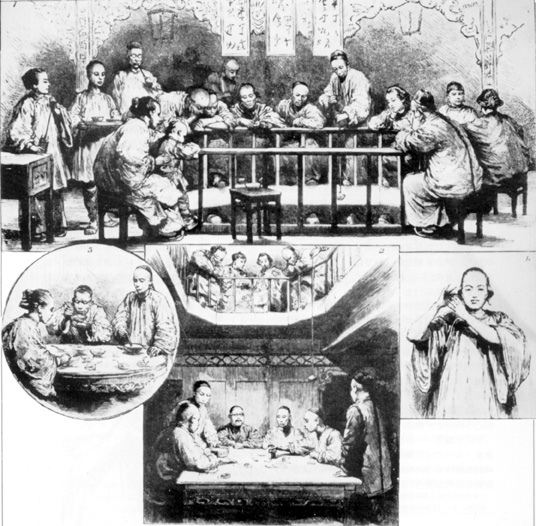

Casa de Jogo - Ilustração de "The Graphic", 22 de Junho de 1889, Hong Kong. (In "Hong Kong Illustrated", 1981, John Warner Publications, Hong Kong).

NOTAS

CHAU-MIN - Comida chinesa feita de massa seme- lhante a "spaghetti".

FAI-VUT-LAU - Casa de jogos chineses.

FAN-TAN - Jogo chinês (jogo dos botões).

HAP-LÓ-Caixa de madeira cilíndrica, com vários compartimentos sobrepostos, onde se oferecem frutas cristalizadas e doces próprios do Ano Novo.

KU-SÊK - Jogo chinês (adivinhação dos dados).

MUN-SÂN - Deuses das portas.

SÂU-SÔI- Vigília do Ano Novo.

SI PUN - Vaso dejectório de louça, utilizado como escarradeira.

SÔI SIN - Qualidade de chá, perfumado com flores de mogarim.

SIU - Pouco (com sentido de pequeno).

TAI - Grande.

* Prof.a da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa; antropóloga e investigadora; autora de vários livros sobre temas da Etnografia Macaense.

desde a p. 95

até a p.