元人王振鵬〈姨母育佛圖〉創作於14世紀初期,契馬布埃〈聖母子圖〉創作於13世紀末期,不同時期與不同地域、不同題材與不同母題、不同藝術家所處理的方式,在主題、造型上和表達上卻有驚人相似的地方。這種驚人相似的因素是否源於雙方的相互影響?東西文化的傳播,在古希臘羅馬時期就存在,但是,類似於〈姨母育佛圖〉和〈聖母子圖〉這樣的圖像則不可能存在。因為支撐二者的宗教文化一個剛剛開始,另一個還沒有產生,對偶像的崇拜尚未出現。這裡人們的眼光自然會盯着意大利人馬可‧波羅。馬可‧波羅在1275年到達元朝大都,遊歷中國十七年。也許正是馬可‧波羅把意大利畫家契馬布埃的〈聖母子圖〉帶到中國,影響了中國王振鵬的〈姨母育佛圖〉創作;或者在契馬布埃之前,已有相關的 (中國或印度) 圖像,如〈訶利帝母圖〉,被馬可‧波羅帶回意大利,影響到契馬布埃對〈聖母子圖〉的創作。當然,也可能是“異體同構”。總之,一個或兩個女性懷抱一個或兩個嬰兒的圖式結構,是藝術史上一個值得探討的有趣的圖式結構現象。

引 語

在世界歷史上,東西方有四次較大的接觸,促使了雙方文化發生相互的影響。第一次是亞歷山大大帝 (西元前356-前323) 東征,於西元前327年侵入印度,古希臘藝術尤其是雕刻藝術與當時犍陀羅地區藝術交匯,形成了我們今天所稱的“犍陀羅風格”的藝術。這是西方對東方藝術的影響,同時東方藝術也傳到西方,有了希臘化時期的藝術風格。第二次是在羅馬天主教教皇准許下的十字軍東征(1096-1291)。這是一次宗教性的軍事行動,當然也促進了東西文化交流,如羅盤、火藥、棉紙、代數以及阿拉伯數字傳到歐洲,被認為在某種意義上刺激了歐洲的文藝復興。第三次是蒙古於1219-1260的三次西征。蒙古軍隊一直打到了歐洲,在一定程度上促成了東西方的文化交流。第四次是非軍事行動的商業貿易。馬可‧波羅 (Marco Polo, 1254-1324) 出身商人之家,1271年隨父親和叔父前往中國,於1275年到達元朝的首都,在中國遊歷長達十七年,其間馬可‧波羅尋訪過當時中國西南與東南等地區。經他口述,由意大利作家魯斯蒂謙 (Rustichello da Pisa,生卒年不詳) 寫就的《馬可‧波羅遊記》(《東方見聞錄》) ,在歐洲廣為流傳,加強了歐洲對中國文化的瞭解。當然,對於馬可‧波羅是否來過中國也存有爭議。

這四次東西方不同“行為”的交流方式,在很大程度上促進了東西文化的交流與傳播。接下來涉及我們要探討的問題:我國元代王振鵬〈姨母育佛圖〉是佛教題材的繪畫作品,圖像中的母題、題材和主題表達,以及圖像的造型的處理方式,與相近時期的西方〈聖母子圖〉的基督教題材的繪畫作品,在母題、題材、主題的表達方面的相似,是一個非常有價值的值得探討的史學課題。儘管兩幅圖像看似題材不同,但在母題、主題等方面卻有一些相似之處,尤其在圖式結構和造型處理方式上更有相似的地方。〈姨母育佛圖〉與〈聖母子圖〉的圖像,竟然有如此相像的特徵,是一種文化對另一種文化影響的結果,還是不同文化背景下的主題同構,或者它們之間隱藏着一種甚麼關聯?對於這諸多問題,我們將〈姨母育佛圖〉與〈聖母子圖〉這兩幅圖像,置於跨文化的框架下進行比較研究,用主題學理論做嘗試性的分析與探討。

關於〈姨母育佛圖〉的圖式與母題

元代王振鵬 (生卒年不詳)〈姨母育佛圖〉[圖1] (美國波士頓美術館藏) 是以佛教故事為題材所繪製的繪畫作品。《佛本行經集經‧姨母養育品‧第十》記載:

[圖1] (元)王振鵬〈姨母育佛圖〉

爾時太子,既以誕生。適滿七日,其太子母摩耶夫人,更不能得諸天威力,復不能得太子在胎所受快樂。以力薄故,其形羸瘦,遂便命終。或有師言,摩耶夫人,壽命算數,唯在七日,是故命終。雖然但往昔來常有是法,其菩薩生,滿七日已。而菩薩母,皆取命終。何以故。以諸菩薩幼年出家,母見是事,其心碎裂,即便命終。薩婆多師,復作是言,其菩薩母,見所生子,身體洪滿,端正可喜,於世少雙。既睹如是希奇之事未曾有法,歡喜踴躍,遍滿身中,以不勝故,即便命終。爾時摩耶國大夫人,命終之後,即便往生忉利天上,生彼天已。即有勝妙無量無邊諸天婇女,左右圍繞,前後翼從,各各持於無量無邊供養之具,曼陀羅等。詣菩薩所,處處遍散,為欲供養於菩薩故。從虛空下,漸漸而墜到於人間淨飯王宮。到王宮已,語淨飯王,而作是言。大王當知,我得善利,善生人間。我於往昔,胎懷於彼清淨眾生。大王童子,滿足十月,受於快樂。今我生於三十三天,還受快樂,如前不異,彼樂此樂,一種無殊。大王從今已往,願莫為我受大憂苦,從今已去,我更不生。時彼摩耶,即以天身。[⋯⋯] 時淨飯王,見其摩耶國大夫人命終之後,即便喚召諸釋種親年德長者,皆令雲集,而告之言。汝等眷屬,並是國親,今是童子,嬰孩失母,乳哺之寄,將付囑誰。教令養育,使得存活,誰能依時。看視瞻護,誰能至心,令善增長,誰能憐湣。愛如己生,攜抱捧持,以慈心故,功德心故,歡喜心故,時有五百釋種新婦。彼等新婦,各各唱言。我能養育,我能瞻看,時釋種族,語彼婦言。汝等一切,年少盛壯,意耽色慾,汝等不能依時養育,亦復不能依法慈憐。唯此摩訶波闍波提,親是童子真正姨母。是故堪能將息養育童子之身,亦復堪能奉事大王。彼諸釋種,一切和合。勸彼摩訶波闍波提,為母養育,時淨飯王。即將太子,付囑姨母摩訶波闍波提,以是太子親姨母故,而告之言。善來夫人,如是童子,應當養育,善須護持。應令增長,依時澡浴。又別簡取三十二女,令助養育。以八女人,擬抱太子。以八女人,洗浴太子。以八女人,令乳太子。以八女人,令其戲弄。(1)

上面這段文字說明,年幼的佛陀釋達多王子,在他生下後的第七日,母親摩耶皇后亡故,淨飯王令其由皇后之妹摩訶波闍波提養育釋達多王子。但值得注意的是,這段文字沒有具體的“情境”描述,包括人物服飾着裝都沒有具體描述,僅提到三十二女輔助姨母育佛的分工。王振鵬〈姨母育佛圖〉呈現的是姨母摩訶波闍波提懷抱佛陀這樣一個“想像”的情境圖像,它是圖像的主體部分。圖像的左邊還有一個小孩子,應該是他同父異母的弟弟提婆達多,即難陀,也是姨母摩訶波闍波提的親生兒子。這個身份略顯複雜。從父系關係講,他們是同父異母的弟弟,從母系關係講他們則是表兄弟關係。但是,我們更須注意的是這種圖式結構關係,即摩訶波闍波提懷抱嬰兒——王子釋迦牟尼,旁邊有另一嬰兒—— 表弟或姨母同父弟弟難陀,身旁有一侍女扶着他。此種圖式“情境”結構應該是王振鵬“想像”的創作,〈佛本行經集經‧姨母養育品〉並沒有這樣的描述,這也是我們後面主要探討與比較的內容。

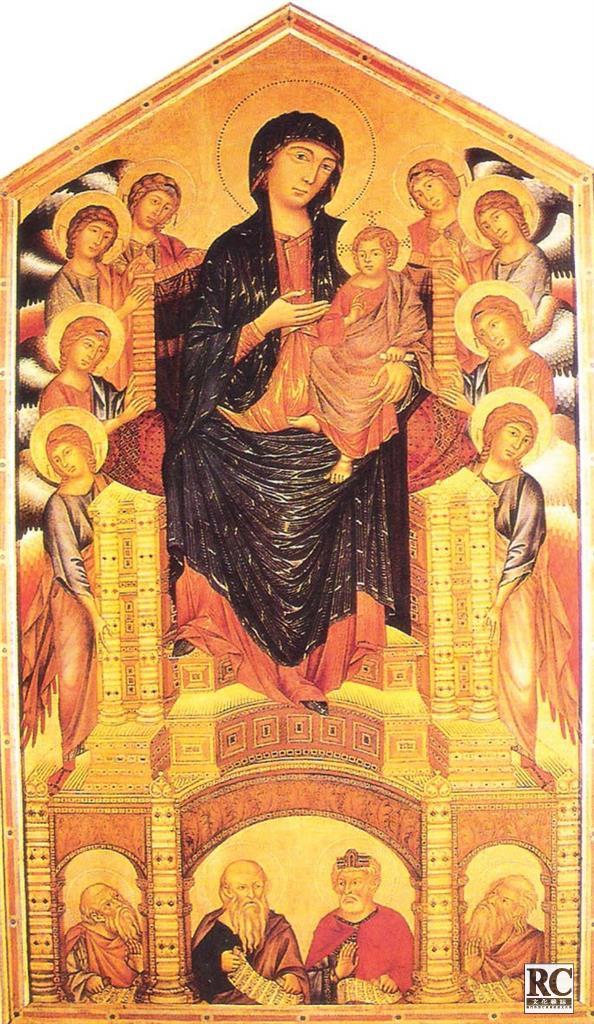

王振鵬〈姨母育佛圖〉這幅卷繪作品在中國出現比較早,時間上與西方文藝復興時間接近,以後明代也出現了相同母題、題材和主題的圖像,但不作為我們探討的對象。關於王振鵬的生卒年至今沒有一個確切的考證,我們也看到一些有關王振鵬生平考,但無法得出一個明確的生卒年時間。俞劍華所編《中國美術家人名辭典》中〈王麟〉條說王振鵬“成宗順第時人,至正十年—— 1350 —— 尚在”(2)。如果此說可信,我們大致知道王振鵬活動在13世紀末至14世紀中葉,這個時間與馬可‧波羅的活動時間相近。王振鵬這幅〈姨母育佛圖〉無題款,從技法上看,應該屬於王振鵬中年以後所畫,也就是說大致完成於14世紀初期。一個藝術家的創作高峰期,也應該始於三十歲左右,如果說王正鵬三十歲,那也應該在1300年左右。這我們可以從王振鵬另一幅有款識的繪畫作品〈維摩不二圖〉(美國大都會美術館藏) [圖2] 中得到印證;這是一幅臨馬雲卿的〈維摩不二圖〉作品。該圖題跋為:“至大元年二月初一日拜往怯薛弟二日,龍福宮花園山子上西荷葉殿內,臣王振鵬特奉仁宗皇帝潛邸聖旨,臨(金)馬雲卿畫〈維摩不二圖〉草本。”元至大元年即1308年。這幅作品從用線到人物造型的繪畫技法程度與〈姨母育佛圖〉技法相差無幾,可以推測〈姨母育佛圖〉也應該是在這個時期所畫。與此同時,就流傳下來的作品而言,西方中世紀末出現了最早的〈聖母子圖〉[圖3],作者為喬萬尼‧契馬布埃 (Giovanni Cimabue, 1240 -1300),時間上還略早於王振鵬〈姨母育佛圖〉。問題也就產生了,中西不同文化背景下的圖像,〈姨母育佛圖〉和〈聖母子圖〉在圖式結構上有很接近的地方,題材、母題方面也有相似的地方,那麼它們是一種甚麼關係呢?

關於王振鵬〈姨母育佛圖〉圖像的母題、題材與主題,目前尚有不同的看法或爭議。目前大部分中外學者認為王振鵬的這幅所描繪的是“姨母育佛”的主題,故此對該圖的名稱確認為是〈姨母育佛圖〉。譬如李烈初在〈元王振鵬〈消夏圖〉考辨〉

[圖2] (元) 王振鵬〈維摩不二圖〉

一文中提及〈姨母育佛圖〉,並認定是“姨母育佛”的內容,所以認為圖像是“畫釋迦牟尼嬰兒時受姨母撫養的情境”。(3) 同樣,楊振國在〈美國藏元畫考釋〉一文中也是這樣認為的:“幼小的悉達多因其生母摩耶皇后已故而由摩耶之妹扶養教育, 悉達多的這位繼母名叫摩訶波闍波提,她自己原有一幼子, 名叫提婆達多, 但為了照顧姐姐的孩子卻將提婆達多交給侍女照看。”(4) 國外認為王振鵬這幅作品為〈姨母育佛圖〉,主要是日本學者富田幸次郎 (Tomita Kojira, 1890-1976)。他在〈兩幅描繪佛和姨母的中國繪畫〉中認定王振鵬所畫的是“姨母育佛圖”(5),研究者張薇認為富田幸次郎是最早將王振鵬該圖視為“姨母育佛圖”的學者。同時,張薇還在她的研究中提出了完全不同的觀點,認為王振鵬的這幅〈姨母育佛圖〉應該為〈訶利帝母〉或〈鬼子母〉圖像。另外,張薇在〈論王振鵬〈姨母育佛圖〉非“姨母育佛”〉提到“姨母育佛”的圖像在元代不流行,在明代甚為流行,最後的結論是該圖為〈鬼子母圖〉。(6) 這個觀點有〈訶利帝母真言經〉文本所描述的內容支撐:

畫訶利帝母作天女像,純金色,身着天衣,頭冠纓珞。坐宣臺上,垂下兩足,於垂足邊,畫二孩子,傍宣臺立,於二膝上各坐一孩子,以左手懷中抱一孩子,於右手中持吉祥菓。(7)

這個描述的確有符合王振鵬作品圖像所呈現的母題元素。也是說〈訶利帝母圖〉圖像的主要

[圖3] 契馬布埃〈聖母子圖〉

母題有“姨母”(摩訶波闍波提)、“佛陀”(釋迦牟尼)、“難陀”(佛的弟弟)、“女侍”等,題材也就是“育佛”。這個特點與〈姨母育佛圖〉很相似。另外,邵彥在〈美國博物館藏中國古畫概述〉中,用的是〈姨母浴佛圖〉的名稱。(8) 兩者圖像的相似,也就成了關於王振鵬〈姨母育佛圖〉有所爭議的地方。這個爭議不是一般的問題,而是核心問題。它關係到對圖像的正確解讀與理解,當然也涉及我們後面所要探討的問題。為此,我們不得不探討一下有關“訶利帝母”或“鬼子母”的問題,即探討〈姨母育佛圖〉與〈訶利帝母圖〉圖像的相關問題。

我們從一些佛教石窟造像中可以發現,“訶利帝母”造像出現較早,如大足石窟中的宋代造像藝術中就有〈訶利帝母造像〉,造像大體與〈訶利帝母真言經〉文本相符。又如北山佛灣第122、289龕,石門山第9窟,玉灘第3龕,石篆山第1龕,北山佛灣第122龕最具〈訶利帝母〉造像特徵。(9) 黎方銀在〈大足石窟藝術〉中描述道:

龕正中主像訶利帝母鳳冠霞披。身着敞袖圓領華服,足穿雲頭鞋,腳踏几,坐於有屏風背襯的中國式的龍頭靠椅上。左手抱一小孩 (頭殘) 放於膝間,右手置膝上。左右兩側各站立一侍女,均雙手拱揖,着宮服。龕左壁外側有一乳母,敦厚豐肥,袒胸露乳,頭紮巾,懷抱一嬰兒,專注哺乳。原龕內其刻有九個小孩,或站、或坐、或伸臂、或屈腿,天真可愛,惜已殘毀不全。(10)

嚴格來講,這個石窟稱為〈訶利帝母造像〉也有問題;它應該與“九子母”有關。不過這裡還是暫時懸置這個問題,另文探討。

我們先從兩個文本《佛本行經集經‧姨母養育品》與〈訶利帝母真言經〉的文字描述着手,考察一下“文”與“圖”的對應關係。前面我們已經提到《佛本行經集經姨母養育品》的描述,僅僅講了一個“姨母育佛”的事實,沒有講到具體的情境,就是說姨母是如何撫養幼小的佛陀的,沒有提到“懷抱佛陀”的具體方式。在〈訶利帝母真言經〉卻有具體的“情境”描述,而且比較詳細,文字中就有直接描述“懷抱嬰兒”的“情境”。被稱為〈姨母育佛圖〉的王振鵬所畫的圖像,從內容上看有“姨母育佛”的主題,但是《佛本行經集經姨母養育品》沒有“懷抱佛陀”這樣的情境描述,是不是王振鵬借用了〈訶利帝母真言經〉所描述的情境來“偽託”製造了“姨母育佛”這樣一個情節或敍事。從王振鵬的這幅圖像造型特徵來看,在前面提到研究該圖像的文章裡,基本上提到了造型本土化這個特點。佛教自東漢傳入本土後,佛教造像本土化的進程在北宋開始明顯起來,如大足石刻本土化特徵非常明顯,有的是石窟造像中還有道教造像,還有佛、道、儒“三教合一”的石窟,更有本土民間造像的石刻,如大家都比較熟悉的〈養雞女〉、〈吹笛女〉、〈牧牛圖〉等。大足石刻還有佛教和道教的教場。這種佛、道、儒和民間生活混合體的石窟造像,對後世的佛教造像與繪畫必然產生深遠的影響,也就是說,宋以後的佛教題材,無論繪畫還是雕刻,都有本土化的特徵與傾向。因此,到了元代的佛教繪畫或造像的本土化,成為一大特徵也就不足為奇了。王振鵬的〈姨母育佛圖〉從圖像描繪的狀況看,更傾向於〈訶利帝母真言經〉“懷抱嬰兒”情境的描述,主角女性人物頭冠纓珞,左手懷中抱一孩子(如是訶利帝母懷抱的應該是“畢哩孕迦”),右手中持桃子,半跏趺坐,跣足,右腳自然下垂踏於蓮花臺上。左邊有一個侍女立於主角女性身旁,手牽一嬰兒。圖像中出現了兩個嬰兒,還有三個侍女立於主體女性身後,手持器物,圖像中女性不分主次所有穿戴幾乎一致。唯一不同的是主角女性形象比其她四位女性人物造型都要大,這種圖式結構是中國古典繪畫藝術慣用的手法。傳為唐代閻立本〈步輦圖〉中唐太宗的形體最大,其他侍者、侍女造型都小於太宗。王振鵬的〈姨母育佛圖〉從主角女性的形象判斷的確像觀音菩薩造型,就是說更傾向於訶利帝母的形象,演化為略像中國本土化的民間俗稱的“送子觀音”菩薩。問題是世俗化的〈訶利帝母圖〉圖像中的嬰兒,一般而言為三至五乃至九個,大足石刻的“訶利帝母石窟”據稱原造像有九個嬰兒,已毀壞不少,現能看見較為完整的有四個嬰兒。如果“訶利帝母石窟”原有九個嬰兒,極有可能是“九子母”的主題。《楚辭‧天問》:“女岐無合,夫焉取九子?”漢代王逸闡釋為:“女岐,神女,無夫而生九子也。”(11)清人丁晏箋註:“女岐,或稱九子母。”這就是“九子母”的原型。《荊楚歲時記》記載:“(四月八日) 荊楚人相承,以是日迎八字之佛於金城。又曰,長沙寺閣下九子母神,是日,市肆之人無子者,供薄餅以乞子,往往有驗者。”(12) 大足“訶利帝母”石窟可能已經與“九子母”的母題、題材相互影響,使主題發生了變異。這說明了相似的母題、題材或主題在不同地域、不同時期,與另一地域文化邂逅,產生了不同程度的變異。而王振鵬的〈姨母育佛圖〉祇有兩個嬰兒,與〈訶利帝母真言經〉描述的一致,而《佛本行經集經‧姨母養育品》沒有提及有兩個嬰兒。人們祇是依據〈姨母養育品〉的內容來判定王振鵬的這幅圖像,認為圖像中兩嬰兒是佛陀與難陀兄弟,姨母手抱佛陀,而難陀側身扭頭望着自己的母親。這一情節卻有傾向於“姨母育佛”的情景。這成了該圖像到底是“姨母育佛”還是“訶利帝母”最糾結的問題。據以上的分析,從主題學視角而言,我認為王振鵬的〈姨母育佛圖〉應該是將“訶利帝母”與“姨母育佛”的敍事主題糅在一起的變體圖像。從圖像的母題和題材上看,雖然不同,但母題有容易“混淆”的地方,題材方面更容易顯得“重疊”。訶利帝母從一個吃嬰兒的“鬼子母”,被釋迦牟尼用佛法點化後,轉化為護持兒童的護法神。從現有的一些“訶利帝母”圖像或造像中看,所表現的訶利帝母都是一位慈祥的觀音菩薩的母性形象,一手懷抱嬰兒,一手持聖果。“姨母育佛”的敍事主題是姨母撫育剛剛逝母的佛陀,表達的是一位具有慈祥母愛的摩訶波闍波提代替姐姐撫育佛陀成長的故事,其母題也是嬰兒與成熟女性。現存的圖像或造像中,兩種圖像都有女性抱嬰兒的母題與題材,另旁邊還有女性和嬰兒的母題,而且都還表現出慈祥般的母性與神聖。從選材的角度講,二者兼取了“母愛”、“呵護”、“養育”等素材,最為困惑的是“姨母育佛”和“訶利帝母”有兩個重疊的母題:即嬰兒、女性,同時出現在一個圖像中,體現了相似的主題。這也是二者容易被混淆與難以區別的地方,至於其它細節,也可作為辨別圖像主題的重要參考。

對王振鵬〈姨母育佛圖〉的主題,我們可以做一個推測:畫家本人可能對兩種不同母題、題材、意象乃至主題做了綜合的自我解讀和處理,致使圖像所顯示的包含了二者共同的母題元素和一個相近的題材,表達母性對嬰兒的慈愛、撫養或守護這個相似的主題。一些“訶利帝母”的圖像中尤其被本土化以後,畫三、五個嬰兒或九個兒童形象,可能與民間“五子登科”“九子母”有一定關聯。宋元的一些“訶利帝母”造型,不止兩個嬰兒圖像,並不符合“訶利帝母”原本的母題原型。但是,王振鵬版本的圖像祇有兩個嬰兒,圖像中的“姨母”(或“鬼子母”) 眉間是“蓮花”而非“白毫”,確實也讓人產生疑問,這一點張薇在她的文章中注意到了:“王振鵬畫中的訶利帝母眉心中間為一朵‘蓮花’,這與菩薩眉心描繪成圓點的‘白毫’不同。”(13)但造像又像觀音菩薩,很多因素難以解釋。的確,如果判定王振鵬這個版本的圖像為〈姨母育佛圖〉,確有這些疑點存在。但是,如果將它判定為〈訶利帝母圖〉,依然存在一些疑問。如〈訶利帝母真言經〉描述的祇有一位女性,兩個嬰兒。就是說,無論從哪個母題、題材去解釋兩個不同的“主題”,都有各自充足理由的同時,又有各自的疑點。這種疑點就使我們想到了大足石刻中另一造像,寶頂山十五窟南宋時期的〈咽苦吐甘恩〉和〈撫育養育恩〉。(14) 這兩個場景的造型本是並置在一起的,但是一般的解釋是作為這兩個主題的。事實上,祇要我們稍加注意就會發現,這個並置的造像與北山佛灣第122龕的〈訶利帝母圖〉造像很相像。寶頂山十五窟的造像,右邊很像訶利帝母懷抱嬰兒,左邊侍女懷抱在吃奶的嬰兒,同時一隻手摸着另一隻乳房,而北山佛灣第122龕的〈訶利帝母圖〉祇是左邊這一嬰兒手摸着乳房,右邊訶利帝母懷抱嬰兒。把寶頂山十五窟的造像解釋為〈咽苦吐甘恩〉、〈撫育養育恩〉也是有疑問的,有“斷章取義”之嫌,它與北山佛灣第122龕的〈訶利帝母圖〉造像方面也很相似。這兩個〈咽苦吐甘恩〉、〈撫育養育恩〉造像實為一個整體造像,表達的是一個主題。但類似的問題是,〈訶利帝母真言經〉中描述的是一位女性即訶利帝母,沒有其它侍女,祇有“姨母育佛”講到了兩位以上的女性即姨母與眾多侍女。這也應該是母題、題材和主題在流傳過程中,吸收其它母題、題材等元素所發生的主題變遷的結果。

我們回到王振鵬的〈姨母育佛圖〉問題上來,從“母題”角度闡釋王振鵬〈姨母育佛圖〉,即母題、題材在歷史流傳的過程中產生了流變,母題與原型越來越遠,使主題發生了異變。這種情況中西方都有。某個母題、題材在不同的歷史時期、不同的地域、不同的藝術家對母題的處理,常常使母題、題材等發生變化,使母體遠離了它的原型,或者與其它母題、題材相互影響與混合,構成另一個母題或題材。譬如潘諾夫斯基在《視覺藝術含義》中看到了文藝復興的藝術:“把古典題材與古典母題重新結合起來,正是文藝復興運用所享受的特權。[⋯⋯] 古典題材脫離了古典母題,這種脫離不僅是由於缺乏再現性傳統,甚至是由於再現性傳統的忽視而造成的。”(15) 他注意到了古典母題、題材的流變問題,正是這一母題的流變,使其文藝復興藝術的主題表達發生了變異或變遷。根據《佛本行經集經‧姨母養育品》的內容推測,立於宣臺旁侍女所手牽的嬰兒,應是摩訶波闍波提的兒子難陀。但祇能是推測,因為〈訶利帝母真言經〉才有兩位女性和兩位嬰兒的描述,這是由於王振鵬融合多種母題、題材所致。因此〈姨母育佛圖〉類型的圖像,基本上呈現的是兩位女性與兩個嬰兒的圖式結構:一位女性懷抱嬰兒,另一位女性手牽嬰兒。還有重要母題不能忘記,就是宣臺後邊的侍女,這是很重要的母題,因為《佛本行經‧姨母養育品》描述了很多侍女陪伴佛陀,否則就不是“姨母育佛”的主題了。而〈訶利帝母真言經〉描述的僅一位侍女,沒有描述這麼多的侍女。因此,我們可以這樣理解“姨母育佛”母題、題材和主題,從東漢末年它與佛教其它各種母題、題材與主題及其造像傳入中國,至元代經歷了一千多年的歷史,它與佛教其它相近的母題、題材與主題,或者與本土民間宗教文化元素必然產生某種影響或合流,使“姨母”母題的原型、“撫育佛陀”的題材或主題與“鬼子母”的母題、題材以及與送子娘娘母題、題材在邂逅中,相互吸收與相互影響,從而“姨母育佛”的母題、題材和主題發生變遷或變異。這樣王振鵬的〈姨母育佛圖〉就有了很多〈訶利帝母圖〉的元素。

總之,王振鵬的〈姨母育佛圖〉若要稱為“姨母育佛”的主題卻有一些疑問,但要稱為是〈訶利帝母圖〉的主題也有疑問存在。從圖像看“訶利帝母”形象的更多一些。據不空譯經的記載,訶利帝母形象為:“作天女形,極令姝麗,身白紅色,天繒寶衣,頭冠耳璫,白螺為釧,種種瓔珞,莊嚴其身。坐寶宣臺,垂下右足,於宣臺兩邊,傍膝各畫二孩子,其母左手於懷中抱一孩子名畢里孕迦,極令端正。右手近乳掌吉祥菓,於其左右並畫侍女眷屬。”(16) 這裡須注意的是“於其左右並畫侍女眷屬”的描述,前面所引〈訶利帝母真言經〉版本沒有這個細節的描述。如果按照不空的譯經,王振鵬的〈姨母育佛圖〉的確應該是在“訶利帝母”基礎上雜糅了“姨母育佛”母題、題材和主題,成為一個演化性的主題,體現了佛的慈愛與母性的守護這兩個主題的重疊關係,在具體的繪畫過程中,挪用了多種母題元素和題材來表達這個富有“歧義性”的主題。

當然,下面我們在探討圖像的比較過程中,依然把王振鵬的圖像稱為〈姨母育佛圖〉來進行探討與比較。

關於〈聖母子圖〉的圖式與母題

13世紀末期,在意大利的教堂中出現了〈聖母子圖〉或稱為〈聖母聖嬰圖〉,較早的大概出自於喬萬尼‧契馬布埃之手。契馬布埃是意大利畫家,原名為塞尼‧迪‧佩波 (Zenni di Pepo),被15世紀的喬爾喬‧瓦薩利 (Giorgio Vasari, 1511-1574) 稱為“首次促成了繪畫藝術的復興”(17),足見其影響之大。就目前掌握的史料來看,契馬布埃為教堂所畫的聖母懷抱聖子的圖像,在瓦薩利《名人傳》記載中至少有兩幅〈聖母子圖〉。這兩幅聖母子圖像大概作於1280-1290年之間。他為佛羅倫斯三聖一教堂 (S. Trinita) 畫了一幅〈聖母子圖〉,“畫中聖母懷抱聖嬰,身旁圍着許多可愛的小天使”。之後,契馬布埃又為“聖十字教堂畫了一幅木板畫〈聖母子圖〉,畫的底色呈金色,畫上聖母懷抱基督,身旁圍着幾個天使”。(18) 兩幅圖像的圖式結構幾乎相同,聖母端坐聖壇寶座上,表情肅穆,右手懷抱聖子,左手掌心朝上,平舉與胸部同高,聖母頭部微微向右傾斜,左右兩邊各有四位天使手扶聖壇。聖母外着黑色聖袍,內穿紅色聖袍,外袍帽蓋着頭頂後部,露出臉面。聖子外穿棕色袍卦,內穿紅色聖袍。聖母、聖子和天使頭部均勻背光,金色底色頗顯輝煌。這種圖式奠定了後來的“聖母子”圖式的基礎與範式。

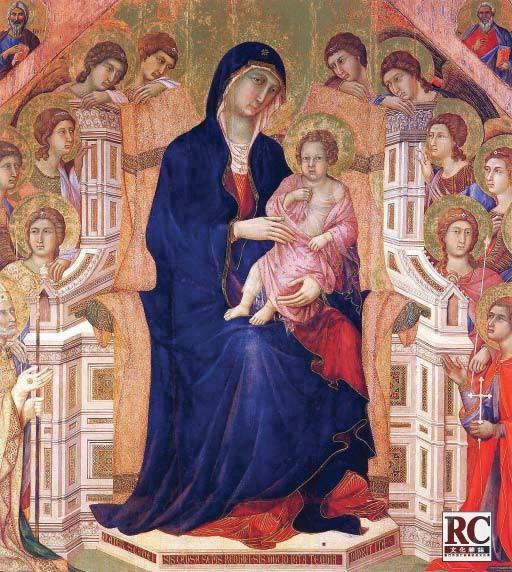

錫耶納畫派創始人杜橋 ( Duccio di Buoninsegna,約1255/1260-1315/1319) 也畫過〈聖母子圖〉,技巧與風格和契馬布埃非常接近,圖式結構也幾乎與契馬布埃的聖母子圖像一致,主體人物造型延續了契馬布埃的風格與圖式,僅兩邊的天使各少一個,三位天使手扶聖壇但姿

[圖4] 杜橋〈榮耀聖母子圖〉

態演變為一腿跪地的半蹲狀態。聖母懷抱聖子端坐在聖壇的寶座上,動態與着裝與契馬布埃的〈聖母子圖〉稍有些變化,聖母左手護着聖嬰左腿膝關節部位。杜橋的〈聖母子圖〉對拜占庭繪畫風格略有了反叛的特徵,這個特徵體現在對空間的理解上,即從繪畫的平面開始走向繪畫的立體空間的探索。杜橋還有另一幅油畫〈榮耀聖母子〉[圖4],這幅作品完成大致在1308-1311年之間。這是一個場面宏大的主題畫,聖母懷抱聖嬰端坐於聖壇寶座上,聖母、聖子旁邊除了有天使之外,增加了眾多的聖徒做朝拜狀。但從圖像的圖式結構方面來看,儘管增加了朝拜者,但它依然不屬於“完畢式結構”,即圖像自身不是內合式的系統,它需要實際的朝聖者在朝拜聖子時,共同完成圖像全部的意義。因此,“完畢式結構”指的是圖像本身系統是完成了一個獨立的敍事體系,不需要實際的朝拜者參與圖像才完成的意義,如王振鵬的〈姨母育佛圖〉便是這種圖式結構,這是我們此時探討的中西圖像的圖式結構不同的地方。喬托 (Giotto di Bondone, 1266-1337) 這位文藝復興的先驅也畫過相同主題的作品。他是契馬布埃的學生,但喬托的技法已經超過了他的老師。瓦薩利對喬托有很高的評價:“在一個風格粗糙、技藝拙劣的時代,喬托居然能夠以自己的方式,使時人懵懂無知的繪畫重新煥發出生命力,不能不說是一個奇跡。”(19) 喬托的〈聖母子圖〉[圖5] 造型方面更多有杜橋的樣式,尤其是聖母懷抱聖子的動態很相近,聖壇寶座更為講究,周圍有了明顯的空間變化。寶座前面左右兩側各有一位天使,雙腿跪於地面,頭仰望注視着聖母子。聖母子兩旁各有三位天使

[圖5] 喬托〈聖母子圖〉

和男女聖徒六人,但他們沒有用手扶聖壇,而是手捧寶物凝視聖母子。這些微小的母題變化,並不影響主題的表達,也不改變主題的含義。喬托的意義在於對繪畫的空間、明暗和人物體積等方面做出了更為自覺的追求與努力的表達。

西方藝術史聖像畫出現的原因是:“早期的基督教藝術主要關注的是大眾的皈依,所以用圖像來宣講耶穌的生平事蹟。因為清晰性對於傳教來說是非常重要的,所以完全圖解式的作品是最佳的形式。”(20)聖母、聖子的圖像產生於“宣講耶穌生平事蹟”。圖像中聖嬰誕生的主題,無疑是要讓聖徒首先瞭解的事蹟。因此有很多關於聖嬰與馬廄關係的圖像出現,因為有傳說聖嬰在馬廄裡。同時還有很多關於“受胎告知”的圖像,意思是讓聖徒瞭解聖母是如何受孕懷上聖嬰的。我們提到的這些是具有主題性的宗教繪畫,都是有敍事性的主題,即有明確的環境母題,暗示了敍事的時間地點等。這些圖像是敍事的圖式結構。當然,還有就是作為朝聖用的圖像,這就是〈聖母子圖〉的圖像。它是西方文藝復興時期出現最早的圖像之一。很多文藝復興時期的畫家都畫過〈聖母子〉圖像,但是到了文藝復興盛期,這類圖像發生了變遷,人們心目中印象最深刻的大概就是拉斐爾(Raffaello Sanzio, 1483-1520) 的〈西斯廷聖母子〉。作為〈聖母子圖〉的圖像,往往有的是沒有歷史背景的,“藝術家們首先是摒棄圖像的敍事性,使主題‘無時間性’。換言之,當形象沒有背景時,主題就是一個沒有地域特點的肖像,因而能進入到個體共有的現在時環境中。[⋯⋯] 圖像很快擔當起神性的媒介角色,成為朝拜過程中的重要部分。”(21) 這就是〈聖母子圖〉獨立意義與功

[圖6] 利波‧梅米〈聖母子圖〉

能。利波‧梅米 (Lippo Memmi, ?-1357) 所畫的〈聖母子圖〉[圖6] 完全沒有任何背景母題元素,同樣烏戈里諾 (Ugolino da Siena, 1260-1339) 所畫的〈聖母子圖〉也無任何相關的背景元素,就連天使也沒有。這類圖像是比較典型的“偶像”圖式結構,作為供奉朝聖用。這種沒有“史境”的“聖母子”圖像出現的作品,又是催生了西方“聖像學”或“圖像學”理論的一個重要原因。沒有具體的“史境”的圖像是早期基督圖像的重要特徵,所以對圖像的辨認與闡釋成為解讀圖像含義的首要工作,這就是通常說的圖像誌。對於上面我們提到的早期幾幅〈聖母子圖〉的圖像,圖像中的“母題”儘管顯示了有“史境”,如眾多相似女性 (天使),寶座上端坐的女性 (聖母),被懷抱的嬰兒 (聖子),帶頭蓋的黑色聖袍、紅色聖袍等,對圖像的處理,聖母右手懷抱聖子,聖母左手掌心微向上方,或撫摸着聖嬰膝關節處,以及聖壇與寶座, 金色底色。它們是早期“聖母子”圖像的基本樣式與結構圖式,不屬於敍事性的圖式結構。這種圖像的圖式結構與敍事的圖像結構不同:它不是完畢式結構;它需要朝聖者在朝拜的參與中,共同完成圖像的意義;〈聖母子圖〉是作為朝拜者朝拜用的圖像。到了文藝復興盛期,“聖母子”圖像的圖式結構略有變化,略向世俗方面演化,祇要通過對核心母題元素的辨認,完全不會誤讀為其它主題,就是說不會遭遇類似“姨母育佛”與“訶利帝母”圖像難以辨認的困境。譬如拉斐爾的〈西斯廷聖母〉的圖式[圖7],沒有將聖母安排在聖壇的寶座上端坐,而是從天而降飄向人間,懷抱聖嬰的方向也有變化,將聖嬰

[圖7] 拉斐爾〈西斯廷聖母圖〉

[圖8] 拉斐爾〈椅中聖母圖〉

置於聖母的左邊,既像往外送又像往回抱。這一“神秘”的動態減少了“莊嚴”性,並且聖母與聖子的形象已經被世俗化了,表情不再僵硬呆板。拉斐爾還有比他自己的〈西斯廷聖母〉更世俗化的聖母子圖像,如〈椅中聖母〉[圖8] 的圖像更像一位普通女性懷抱普通的嬰兒,連聖母與聖子的服飾也不是聖袍。這種世俗化的特徵 —— 宗教形態的表達轉向世俗形態的表現,大概是一個世界性的宗教文化特徵,聖像世俗化的結果越來越遠離它作為朝聖崇拜初始功能的含義了。因此早期非世俗化的〈聖母子圖〉的圖像,是用來給聖徒朝聖用的,圖式結構採用了聖母端坐於聖壇寶座上的正面形象出現,神態肅穆,目視前方,聖嬰略有動作,但依然是“成熟”地安坐在聖母懷抱中。同時,有一個微妙的細節需要注意,聖母的頭始終是略微偏向聖嬰,顯示了聖母對聖嬰的母愛情懷。

同時除了我們前面提到的“博士來拜”“馬廄裡的聖嬰”等外,我們還應注意的是“聖母子”圖像的主題表現。不是所有非世俗化的聖母與聖子的圖像都是作為朝聖用的“聖母子”的主題表達,而有的可能是敍事性的主題圖像。我們要注意“史境”,要正確辨別母題、題材等發生的變化,有的母題出現並不是母題原型的含義,可能已經變異為其它主題了。如達‧芬奇(Leonardo di Serpiero da Vinci. 1452-1519) 的〈巖間聖母〉[圖9],顯然不屬於“聖母子”主題演化而來的圖像,但確實與聖母子的母題相關聯。須要注意的是,“巖洞”這個母題意象。它是“史境”,是解讀該圖像的重要元素。《聖經》曾有這樣的描述:希律王為了除掉誕生不久的耶穌,派人在耶穌的誕生地進行了大規模屠殺嬰兒行動。約瑟得到天使的啟示,天使讓約瑟帶着聖母與聖嬰離開伯利恒,此時的聖母與聖子來到約旦河邊,探聽到約翰正在這一地區傳教,於是聖母與約翰相約在附近的巖洞內約會。(22) 達‧芬奇的〈巖間聖母〉正是《聖經》中的這段敍事內容。〈巖間聖母〉的圖式結構,依然採取傳統方法將聖母置於圖像正中,她左手伸出輕扶聖約翰,右邊坐着的是聖嬰與天使,天使手扶聖嬰。四人坐在幽暗的巖洞中,巖洞外是一片幽藍的約旦河水。同樣,達‧芬奇的〈聖安娜與聖母子〉也是“聖母子”圖像的一個變體,圖像中是聖安娜 —— 聖嬰的外祖母與聖母子在一起。這幅圖是基督教中 “神聖家族”一類的題材,圖像也屬於敍事主題性的“完畢式結構”,並非典型的朝拜“敞開”圖式的圖像性質。

我們再舉一個敍事性主題的“完畢式結構”的圖像。在有三人拜跪在聖母、聖子前的圖像中,同樣聖母懷抱聖嬰端坐於聖壇上,甚至有的同類圖像周圍還有其他人物、馬匹,這樣的圖像不能理解為單純的“聖母子”圖像,它的主題就是東方三位博士來朝拜聖嬰,即通常說的“三博士來拜”的主題。譬如塔德奧‧巴托利畫的〈東方三博士朝拜聖嬰〉[圖10]。這類圖像的敍事主題與圖式結構非常明顯,構圖方面特別不同的是,聖母子一般不是正面形象(用來朝聖的圖像,不會用人物的側面造型的方式),而是面向來拜的三博士。這是我們說的“內合式”繪畫的對話空間圖像,也稱這種圖式結構為自成體系的完畢式結構。“完畢式結構”在自成體系中完成圖像所有的敍事內容。它不是用來為實際的聖徒朝拜聖母子專用的圖像,而是用來宣教講經的圖像,即講解《聖經》內容的圖像。這與用作聖徒朝拜“聖母子”的圖像功能是不同的。

通過以上簡要的分析,我們可以得出一個這樣的結論:〈聖母子圖〉是一個固化的朝拜式原

[圖9] 達‧芬奇〈巖間聖母圖〉

[圖10] 塔德奧‧巴托利〈東方三博士朝拜聖嬰〉

型,即“原始意象”的圖像。它的目的與意義是提供給教徒朝聖膜拜的聖像或偶像。圖式結構是“敞開式”,即向朝聖者或膜拜者敞開,讓朝聖者或膜拜者面對聖母子朝拜,而聖母子也同時面對朝拜者接受朝拜者的膜拜。故此,〈聖母子圖〉的人物形象為正面的形式。“聖母子”圖像這一原始意象,成為西方基督教圖像的母題原型,很多圖像因此與這個原型有關聯,很多有關畫有聖母、聖子的圖像幾乎都出自這個原型。作為母題原型的聖母、聖子,祇是在不同時期、不同的藝術家那裡,做了不同的處理,從而表達的主題與含義不同,使主題發生了變遷。

不同主題圖像的分析與比較

在上面我們分析的有關〈姨母育佛圖〉和〈聖母子圖〉等圖像包括了“訶利帝母”以及其它聖母、聖子的圖像。它們有幾個共同的特點:第一,儘管地域不同,但差不多出現在同一時期;第二,主題近似,母題也有相似性;第三,圖式結構與造型接近。這幾個相同的方面,到底是一種甚麼樣的關係?這是我們須要關注與討論的問題。

我們這裡把〈姨母育佛圖〉與〈訶利帝母圖〉的爭論暫時懸置起來,存而不論,畢竟它們同屬於東方地域文化佛教中的不同母題、題材與意象。但在主題方面似乎又有一些相似的地方,我們把兩者的共同之處提取出來,如王振鵬的〈姨母育佛圖〉對母題、題材的處理一樣,將它與西方地域的基督教文化中的〈聖母子圖〉圖像進行比較研究,即做一個跨越東方 (中國)與西方文化視域下的藝術圖像的主題、題材、母題以及造型等諸方面的比較研究。

從一些研究者的研究成果來看,大致認為訶利帝母的圖像出現比較早。如李翎在〈以鬼子母圖像的流變看佛教的東傳:以龜茲地區為中心〉認為,印度阿旖陀石窟二號石窟中的“ 鬼子母” 是最早的石窟造像,造像顯示的鬼子母抱一嬰兒在左腿上,屬於犍陀羅造像風格,而且,克孜爾石窟和雲岡石窟也發現同樣類型的鬼子母造像。(23) 孟元老《東京夢華錄》中記載有相國寺〈佛降鬼子母揭盂〉壁畫內容:“大殿兩廊,皆國朝名公筆跡,左壁畫熾盛光佛降九曜鬼百戲, 右壁佛降鬼子母揭盂。”(24) 這裡的“佛降鬼子母揭盂”壁畫,所描畫的便是鬼子母開始被佛點化,不同於懷抱一嬰兒的造像。被點化後的鬼子母 (訶利帝母),成為守護嬰兒或送子的神, 宋以後中國石窟壁畫或造像廣泛流行的“訶利帝母”圖像,即“接缽”後被佛點化皈依為守護神的造像。〈訶利帝母圖〉的造像是一個慈祥的母性形象,不是惡煞喫嬰兒的“鬼子母”形象。據李翎考察印度早期的鬼子母造像屬於犍陀羅風格,說明造像的風格受到古希臘雕刻造像的影響。另一些國外學者如伊莉莎白‧埃靈頓、喬‧克里布、麥琪‧克拉林布林在他們合著的《亞洲的十字路口:形象與象徵在古代阿富汗和巴基斯坦藝術中的轉換》中認為,佛教造像中懷抱嬰兒的訶利帝母形象,源於希臘幸運女神堤喀 (Tyche)。(25) 宋琛在〈鬼子母神是誰 —— 訶利帝母藝術形象的流變與溯源〉也認為訶利帝母形象源於希臘提喀女神。(26)這就是說早期的鬼子母造像與古希臘堤喀神像“母題”有關。如果如研究者所言,堤喀應該是訶利帝母的母題原型。也就是說,印度訶利帝母形象和母題,都與古希臘雕刻與神話有關。犍陀羅藝術的形式,毫無疑問受到了古希臘雕刻藝術的影響,說堤喀是訶利帝母的母題原型帶有一定的推測性質,畢竟這兩者的母題與主題完全不同。訶利帝母被佛點化後成為慈善母性的守護神,圖像中通常將她表現為身旁或手抱一個嬰兒的訶利帝母,與〈訶利帝母真經〉所描述的“於二膝上各坐一孩子,以左手懷中抱一孩子,於右手中持吉祥菓”基本一致。因此,訶利帝母的原型是兇神惡煞吃嬰的母夜叉,未必是古希臘堤喀神。除此之外,關於對“姨母育佛圖”的考證,沒有見到與“堤喀神”關聯起來探討得出結論來的成果,僅僅見到一些〈姨母育佛圖〉與〈訶利帝母圖〉關聯的研究與不同觀點的結論成果,也間接說明古希臘堤喀神不是訶利帝母的原型。這裡我們提“訶利帝母圖”造像的意義在於它比〈聖母子圖〉要早。同時,我們把〈姨母育佛圖〉與〈訶利帝母圖〉的爭論懸置起來,聚焦到二者母性與造像這個焦點上。如王振鵬的〈姨母育佛圖〉,我們認為是兼有訶利帝母的母題演變而來的,即兼有“姨母”與“訶利帝母”的母題元素、相似題材和相似的造型。這個問題前面我已有討論,此不贅述。問題是〈訶利帝母圖〉這個母題、題材和主題的圖像出現比契馬布埃的〈聖母子圖〉的圖像要早,而〈姨母育佛圖〉這個母題、題材和主題的圖像又晚於契馬布埃的〈聖母子圖〉,而它們之間卻又有相似關聯的地方。這是我們需要探討的問題,也是我們感興趣的地方。

〈姨母育佛圖〉和〈訶利帝母圖〉的母題、題材雖然不同,敍事的內容亦不同,但是它們有一個相近的慈母形象和造像,也有相近的嬰兒母題元素;當然嬰兒母題對畫家來講,有不同的處理,從而構成不同主題的母題意象。〈姨母育佛圖〉中的嬰兒,一個是佛陀,一個是難陀;〈訶利帝母圖〉中被懷抱的嬰兒是“畢哩孕迦”,與另一個嬰兒,還有五個或九個嬰兒的造像,嬰兒的數量不同,母題就有差異。這種差異是分辨“訶利帝母”、“送子觀音”(“送子娘娘”)或“九子母”的基本依據,體現了佛教圖像民間化、世俗化的演變結果。這些微妙的母題變化,多是慈祥母愛、吉祥祈福寓意的主題表達。作為佛教題材的“姨母”與“訶利帝母”,都體現了這種慈母溫情、呵護嬰兒的母愛主題,多數圖像表現姨母或訶利帝母懷抱嬰兒、面帶慈祥的表情便是證明。如王振鵬〈姨母育佛圖〉的“姨母”,慈祥地看着嬰兒。有意思的是,西方有關聖母與聖子的圖像,幾乎也是這樣的圖式結構和敍事方式,聖母懷抱聖嬰,或手扶嬰兒,表情慈祥溫情。當然早期作為朝聖所用的〈聖母子圖〉圖像,聖母與聖子都是面向朝聖者的,並沒有聖母望着聖子的這個“動態”,表情也比較嚴肅,甚至有“冷漠”之感。當然,要找到 “訶利帝母圖”或“姨母育佛圖”對西方的〈聖母子圖〉產生直接影響的證據還比較困難,祇有相關“訶利帝母圖”比“聖母聖子圖”要早的圖像方面的證據。

契馬布埃的〈聖母子圖〉畫於1280-1290年之間,是一幅最早的聖母、聖子圖像,早於王振鵬的〈姨母育佛圖〉。杜橋的〈聖母子圖〉與喬托的〈聖母子圖〉圖像,基本上畫於14世紀初。印度阿旖陀石窟群開鑿比中國敦煌石窟還早一千多年,前面我們提到有學者認為其中的2號石窟有“鬼子母”造像大約完成在7-8世紀,應該是最早的“鬼子母”題材的造像。中國的克孜爾石窟亦有“鬼子母”造像,但與王振鵬的〈姨母育佛圖〉的圖式結構有些差異。從時間上看,王振鵬的〈姨母育佛圖〉最早也祇能是14世紀初期,契馬布埃在1300年去世,他所畫的〈聖母子圖〉最晚也在13世紀末。而王振鵬雖然生卒年不可考,但大約1350年左右還可能在世。前面我們已經指出,以他這幅〈姨母育佛圖〉的繪畫水準判斷,該圖應該是王振鵬技巧成熟的作品,故此當在1300年之後所為。馬可波羅是1271年啟程到中國,契馬布埃1280年在開始畫〈聖母子圖〉,從這個時間上看,同時也考慮空間因素,幾乎不存在誰影響了誰的問題。但是早期的東西方文化交流的確又存在着相互的影響,也許正是這一點,比較二者圖像才有它的價值和意義。

〈姨母育佛圖〉包括〈訶利帝母圖〉與〈聖母子圖〉,儘管它們不屬於相同宗教文化的圖像,但它們在母題、題材、主題方面均有相似的地方,在敍事結構尤其是造型方面均有類似點,一定程度上顯示了宗教文化的共性特點。當然,它們也有各自的文化特徵、不同敍事內容和各自的造型特點。前面我們大致敍述了〈姨母育佛圖〉〈訶利帝母圖〉與〈聖母子圖〉的圖式特徵。這裡我們主要對王振鵬〈姨母育佛圖〉與契馬布埃〈聖母子圖〉做一個具體的個案比較。

〈姨母育佛圖〉圖像中有姨母“摩訶波闍波提”(大愛道、大世祖)、“佛陀”(釋迦牟尼) 兩個核心的母題,他們呈現在圖像的中央。左邊有一個侍女手扶一嬰兒,是摩訶波闍波提的兒子難陀,他們是圖像中的關鍵母題。摩訶波闍波提所坐的宣臺後面還有三位侍女,侍女們是重要母題。左邊簾帳邊還有一位正在戲玩寵物狗的女僕童,這是輔助性的母題。圖像的背景是一個華麗室內環境,交代了人物活動的空間範圍,人物造型頗有唐代風韻,也屬於輔助性的母題。我們說輔助性母題,是指它在圖像的辨認中,處於比較次要的地位,經文中沒有涉及這些內容,多是畫家憑藉自己的想像或挪用了其它母題元素添加的,沒有它們也不影響對圖像主題的判斷;核心母題是圖像主題的根本,是辨認圖像主題決定因素;關鍵因素是對圖像主題的確認的材料,有時在關鍵母題被損壞的情況下,依據關鍵母題判斷圖像的主題,即也是經文中提到的那些同類母題;重要母題同樣是經文中提到的母題,也是準確判斷圖像主題必不可少的母題。這些都是圖像誌研究的內容,辨認圖像母題、題材和研究主題的意義。王振鵬〈姨母育佛圖〉的核心人物摩訶波闍波提懷抱佛陀,呈半跏跌坐端坐在帳裡宣臺上,眼睛慈祥地望着佛陀,右手持有一個桃子。佛陀幾乎是橫躺在摩訶波闍波提的懷抱中,一手握住摩訶波闍波提的瓔珞項圈,另一手伸向桃子,眼睛注視着桃子,造型略有世俗化傾向。除了戲弄寵物狗的女童僕以外,其他侍女都是注目着摩訶波闍波提與佛陀。同時,摩訶波闍波提與侍女的服飾穿戴幾乎相同,需要依賴圖像的圖式結構加以判斷她們之間身份的區別,即依據圖像中人物的位置,與嬰兒的關係,人物形象的體量大小等因素來判斷。處於圖像中心位置的毫無疑問就是摩訶波闍波提,她懷抱嬰兒,體量比其它侍女都大許多,這些因素對判斷與理解“摩訶波闍波提”這個母題並不難。但需要注意的是,《佛本行經集經姨母養育品》並沒有提到姨母懷抱嬰兒的情境,祇有〈訶利帝母真言經〉提到這情境,故此我們說它是融合了兩個不同母題的形象。當然,按照情理推測,既然是姨母育佛,就必然要懷抱剛出生七天的嬰兒,否則就談不上有撫育佛陀的主題。那麼,被姨母懷抱的這個嬰兒解讀為佛陀母題也就不難了,人物之間形成的抱與被抱的關係,可以說是確定摩訶波闍波提與佛陀的基本結構關係。沒有這層“抱與被抱”的關係,或者說是其它的關係,就需要謹慎判斷。如旁邊的侍女與嬰兒關係不是“抱與被抱”的關係,基本上就否定了這不是摩訶波闍波提與佛陀,如同多數的〈聖母子圖〉都是聖母懷抱聖嬰的關係(偶有例外)。〈姨母育佛圖〉的這種圖式結構包含了一個敍事結構,描述了《佛本行經‧姨母養育品》的主體內容。佛陀出生七日,生母摩耶夫人皇后去世,於是悲痛萬分的淨飯王 (佛陀的父親) 決定讓摩耶夫人的親妹妹摩訶波闍波提來撫育幼小的佛陀,摩訶波闍波提放棄對自己親生嬰兒的照料,置於一旁讓侍女照看,卻精心地懷抱撫育佛陀。〈姨母育佛圖〉屬於佛教主題的藝術影像處理方式,其主題、母題、題材的流變與藝術家對母題、題材的不同處理也有關係,與不同時期、不同地域也有關聯,但總體上看,它們與佛教中敬仰的“神”發生直接聯繫,屬於講佛經的圖像,略同於變文變相中的圖像,但還不完全同於石窟佛教藝術裡變文變相系統中的圖像。王振鵬的〈姨母育佛圖〉是提取了“變文變相”的母題、題材、主題等元素,所描繪的〈姨母育佛圖〉,並且把“訶利帝母”的母題、題材和主題也融入其中,這就形成了學術界對該圖像的不同判讀與認知。因此,從母題學與主題學視角看,王振鵬的〈姨母育佛圖〉屬於母題、題材在流變過程中融合了其它母題與題材之後形成的主題變遷,但主題的基本路徑沒有完全離開原型所賦予的母性對嬰兒慈祥、撫育與呵護的表達。王振鵬的〈姨母育佛圖〉中的母題是姨母,敍述了一種深情慈祥的母性注視着懷抱中的嬰兒,但又不失摩訶波闍波提的神性與莊嚴。我們說過王振鵬的〈姨母育佛圖〉屬於變相一類的解讀佛經故事的敍事性的圖像;它在圖式結構上顯示的是內合式的自成系統的完整圖像體系。就是說該圖像不是用來作為朝拜的對象,而是為了讓聖徒理解佛陀生長的經歷,瞭解摩訶波闍波提撫育佛陀的偉大胸懷和慈母溫情,類似於〈巖間聖母〉敍述的是《聖經》的內容,不是用作朝拜的圖像。

契馬布埃的〈聖母子圖〉與〈姨母育佛圖〉很大程度上的相似性,是由於宗教文化的某種共性造成的。無論是佛教還是基督教的宗教文化,都需要對聖徒宣講神的故事,需要給聖徒講解有關“佛陀”或“聖嬰”來歷與成長經歷,圖像(變相) 便是宣教的一種基本方式。宗教自從有了偶像崇拜以後,便開始大興造像,宗教建築中的雕刻、繪畫於是興盛於世,東西方不同宗教文化的藝術莫不如此,前面說的〈姨母育佛圖〉即是。西方基督教中有關“聖子”的圖像在《聖經》插圖本中或在教堂中運應而生。這就是所有宗教文化偶像崇拜的圖像在產生中的相似之處。有關聖子的出生,《聖經》的新舊約全書中有不同的描述。《舊約‧以賽亞書》中曾預言:“必有童女懷孕生子,給他起名叫以馬內利。[⋯⋯] 因有一嬰孩為我們而生,有一子賜給我們,政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。他的政權與平安比加增無窮。”(27)《新約‧馬太福音》說瑪利亞“所懷的孕是聖靈來的”。(28) 又說,瑪利亞還是聖童的時候就懷孕了。《新約‧路加福音》:“天使答覆她說:‘聖神要臨於你,至高者的能力要庇蔭你,因此,那要誕生的聖者,將稱為天主的兒子。且看,你的親戚依撒伯爾,她雖在老年,卻懷了男胎,本月已六個月了,她原是素稱不生育的,因為在天主前沒有不能的事。’”(29) 但是,契馬布埃的〈聖母子圖〉不敍事這個內容,包括其他畫家繪製的“聖母子”圖像關係中,都是作為朝拜者的對象。因此,西方的繪畫把聖子作為圖像的視覺中心之核心地位,聖母所處的地位僅次於聖子。但在實際的圖像中,因為耶穌還是嬰兒,所以從體量上看,聖母比聖子大,而且作為嬰兒的聖子被聖母懷抱 —— 也是 “抱與被抱”的關係。聖母與聖子的面部成正面狀態,圖像唯一的視覺中心是聖母與聖子,是“敞開”圖式結構的視覺中心。

契馬布埃〈聖母子圖〉的圖式結構,顯示的母題元素有聖母與聖子,聖母懷抱一嬰兒,四周有天使這些重要的母題,這種圖式結構與〈姨母育佛圖〉極為近似。聖母瑪利亞端坐在聖壇寶座上,聖壇分上下兩層。上層為聖母子,佔據約三分之二的最大限度畫面空間,在視覺上和心理上,給聖徒以高高在上的神聖。下層為聖徒,應該是聖保利努斯、施洗者聖約翰、聖安德列和聖馬太。聖壇兩邊全部為天使,她們手扶寶座圍繞着聖母與聖子,因此也有藝術史學者將該圖稱為〈被天使圍繞的聖母子〉。天使們的目光本應該是投向聖神的視覺中心 —— 聖嬰,也許是契馬布埃的技法存在問題,並沒有完全達到這一目的與要求。該作品繪製在1280-1290這個時間段中,這正是中世紀轉向文藝復興的過度時期,因此在圖像的處理上儘管還有拜占庭式的繪圖意識。譬如人物形體並不是作為重要的基礎,人物形象還是概念化的方式缺乏個性特色,圖像的空間性讓位於神性精神,但依然還是有不經意的一些元素,帶來了一些新的方式,啟發了他的學生喬托。喬托也用了相同圖式繪製了同樣主題的〈聖母子圖〉,所不同的是喬托在老師的啟發下擺脫了很多拜占庭的繪畫風格和圖像觀念。我們稱喬托的繪畫風格為“後拜占庭時期”風格。

我們來仔細地分析一下契馬布埃的〈聖母子圖〉。圖像中聖母懷抱聖嬰居圖像中央,這也是所有“聖母子”圖像的基本圖式結構,佛教的姨母與佛陀或訶利帝母與嬰兒也是這種圖式結構。但因宗教文化不同,〈聖母子圖〉在對母題的處理方式上不同。聖母瑪利亞懷抱聖嬰是右邊,左手指向聖嬰耶穌,以及聖嬰頭上光環隱約的十字架隱喻了上帝臨位於此。我們注意到了聖嬰左手做了一個特殊的手勢,像似上帝為臣民一個祈福的手勢,隱喻恩典世俗的世界;聖嬰的右手輕握書卷,隱喻上帝即真理;聖嬰神情莊嚴肅穆,目光面向觀眾,隱喻審視芸芸眾生的靈魂,在西方宗教藝術圖像的處理中,幾乎都是把聖嬰處理為“小大人”的形象,甚至有的比例也是按照成人比例畫的。造像上因為拜占庭風格原因所致,聖母與聖子的造型較顯僵硬板滯,但又正是這一原因才顯示與眾生不同的“神性”。拜占庭繪畫或造型的風格本身就是去掉現實性(世俗性),即去掉現實的慾望,所以在造型方面自有一套體現神性的模式與標準。契馬布埃的〈聖母子圖〉正體現了拜占庭風格轉向後拜占庭的始端,即轉向文藝復興繪畫風格過渡階段的開始。〈聖母子圖〉中的天使們,扶持寶座左右圍繞聖母與聖嬰,頗有〈姨母育佛圖〉身後的侍女們的圖式結構,這兩種不同宗教文化的兩種圖像的相似點十分有趣,“天使”或“侍女”都是圍繞着“聖母與聖子”或“姨母與佛陀”,並服侍幼小的聖嬰或佛陀。〈聖母子圖〉的天使所穿的服裝幾乎也與聖母一樣,天使與聖母子頭部有背光。這樣處理聖母子與天使的方式,與我們看到〈姨母育佛圖〉中侍女與姨母所穿的服侍也是一樣的,二者竟然有如此多的驚人相似之處,以至於我們“想像”它們是否出於同一原型母題,爾後才在不同的宗教文化路徑中演變而發生了重大的變遷。當然〈聖母子圖〉的敍事結構是一個“敞開”式的結構,而且它所敍述的不是〈姨母育佛圖〉那樣的完整的是一個自洽系統的故事。從本質上看,〈聖母子圖〉本身並不在敍事方面着力,它不描述聖母是如何懷孕生下聖嬰的,或怎樣撫育聖嬰的。〈聖母子圖〉圖式結構的敞開式,為的正是留給聖徒朝拜有意識地呈現開放狀態,它以圖像中的聖嬰與聖母為引力外界的中心。故此,我們把這種為聖徒們朝聖用圖式,稱為敞開式圖式結構。〈姨母育佛圖〉是完整的敍事的結構,敍述了佛經故事,是輔助解讀經文的變相的結果,我們稱這種圖式為內合式圖式結構。

同時,值得注意的是在稍後的西方聖母、聖子圖像中也出現了兩個女人與兩個嬰兒主體人物的圖像,與〈姨母育佛圖〉中的兩個女人和兩個嬰兒主體人物圖式相近。如我們提到的達‧芬奇

[圖11] 達‧芬奇〈聖安娜與聖母子圖〉

所畫的〈巖間聖母子〉和〈聖安娜與聖母子〉(素描稿) [圖11]。當然,在〈聖安娜與聖母子〉正式油畫作品中,達‧芬奇用了一隻綿羊代替了小約翰,這是依據《聖經‧馬太福音》中“分羊比喻”所改畫的。如果說,契馬布埃〈聖母子圖〉與〈姨母育佛圖〉在主體人物數方面還有一點差異,那麼達‧芬奇的〈巖間聖母子〉和〈聖安娜與聖母子〉(素描稿) 這兩幅圖像與〈姨母育佛圖〉的主體人物數就非常近似了 (其他侍女除外)。〈巖間聖母〉圖像同時呈現的是聖母、聖嬰、小約翰與天使,〈聖安娜與聖母子〉(素描稿) 同時出現的則是聖母、聖嬰、聖安娜和小約翰,儘管母題略有區別,主要人物區別於前者是天使,後者是聖安娜。但從畫面的圖式結構和造型角度而言,〈巖間聖母子〉〈聖安娜與聖母子〉(素描稿) 與〈姨母育佛圖〉人物和圖式結構十分相似,主體人物都是兩位女性與兩位嬰兒的相同數量,人物之間的關係也有幾分相似。達‧芬奇的這兩幅作品顯然在王振鵬的作品之後,晚一百多年的時間,而達‧芬奇繪製的第二幅〈巖間聖母〉在1508年左右,晚近兩百年。我們目前尚無證據證明達‧芬奇的這兩幅作品,是否受到王振鵬〈姨母育佛圖〉的影響,雖然各有自己的主題、母題和題材,但圖像中出現了驚人相似的場景和圖式結構,而且都是敍事性的圖式表現。這不能不讓我們去思考這到底是一個巧合還是受影響的結果。也許,我們可以做一個推測,達·芬奇在處理圖式方面有可能看到過王振鵬的這幅〈姨母育佛圖〉或者〈訶利帝母圖〉等圖像。因為,馬可‧波羅從中國帶了很多的文化藝術資訊回到意大利,而他回意大利的時間正是1302年。當然,要證實這一推測,還需要其它文獻與證據的支撐。

結 語

主題學是探討、分析與研究藝術作品中那些相同或近似的母題、題材、意象和主題,在不同時期、不同地域,被藝術家所處理或運用時所發生的演變,研究相同主題在流傳過程中變遷的因果關係。嚴格來講,主題學研究的是跨文化視域下的藝術母題、題材、意象和主題的演變與變遷,這就是為甚麼主題學強調了對“不同地域”的主題變遷的研究。主題學所說的“不同地域”實質上就是不同文化的地域,是跨文化視域下的主題學研究。我們這裡選擇了中西不同文化背景下的兩幅藝術作品,一幅是元代王振鵬的〈姨母育佛圖〉,一幅是中世紀末期契馬布埃的〈聖母子圖〉,對此進行了比較與分析,當然從中也引申出一些相關的問題,如“訶利帝母”“博士來拜”等,並對這些相關問題也做了分析與探討。這樣做的意義在於,更好地梳理藝術主題自身的變遷與演變,使藝術的母題、題材和主題的流變路徑更為清晰,從而給我們的藝術比較研究工作提供了良好的邏輯基礎與研究平臺。

在中西不同文化、不同地域中,幾乎在同時期出現了十分有趣的值得探討的“相似”的藝術圖像,在不同畫家那裡的圖像,居然有相似的主題、相似的母題,乃至相同的圖式結構。這裡或許有一個重要的因素是,二者都是宗教題材,都是在一個相同的敍事結構裡,敍述佛教的“佛陀”與基督教“聖嬰”的各自出生與經歷,也可以說它們是相近似的主題,因此採用了姨母與佛陀、聖母與聖子相似的母題與相近的圖式結構。同時,世界三大宗教都產生在東方,基督教後來才移植西方並成為西方的主要宗教,而佛教從印度傳到中國以後逐漸本土化,而恰恰在印度佛教幾乎消失。但是,無論哪種情況,卻留下了宗教文化及其藝術。也許正是這些原因,才使得中西文化背景中的〈姨母育佛圖〉與〈聖母子圖〉圖像有了如此的“巧合”。當然,實際上還有許多的問題值得深入研究下去,我們這裡沒有完全解決兩者圖像到底是一種相互影響的結果,還是真的是天然的巧合。說是“巧合”總覺得還有一些時間上的問題沒有很好解決;說是“影響”,但總是缺少必要的一些證據,譬如傳播方式、傳播路徑、傳播者、接受者等,都需要求訴可信文獻與材料深入地研究。我們這裡的探討與分析對於所做出的“結論”,多少帶有一些推測性質的結論,但又是依據了一定材料所做的推測,幸而我們運用了主題學的理論與比較藝術學理論,進行架構與探討我們所要解決的中西藝術異同的問題,提出了比較藝術學中的跨文化藝術比較的課題。

【註】

(1) (隋) 者那崛多譯《佛本行集經‧姨母養育品‧第十》《大正藏》(第3冊),頁701。

(2) 俞劍華:《中國美術家人名辭典》,上海:上海人民美術出版社,1981年,頁148。

(3) 李烈初、元王振鵬: 〈消夏圖〉, 《考辨》收藏界,2008年,頁112。

(4) 楊振國:〈美國藏元畫考釋(四)〉,《美苑》,2008年,頁57。

(5) Tomita Kojira. “Two Chinese Paintings Depicting the Infant Buddha and Mahāprajāpati[J]”. Bulletin of the Museum of Fine Arts, 1944, 42(247), pp. 13-20.

(6) 張薇、論王振鵬:〈〈姨母育佛圖〉非“姨母育佛”〉,《湖北美術學院學報》,2015年,頁24-30。

(7) 李鼎霞、白化文:〈訶利帝母真言經〉,《佛教造像手印》,北京:北京燕山出版社,2000年,頁155-156。

(8) 邵彥:〈美國博物館藏中國古畫概述〉,《東方早報》,2012年10月29日。

(9) (10) 黎方銀:《大足石窟藝術》,重慶:重慶出版社,1998年,頁154。

(11) 王逸註、洪興祖補註、朱熹集註《王逸註楚辭》,長沙:嶽麓書社,2013年,頁87。

(12) (南朝梁) 宗懍:《荊楚歲時記》,太原:山西人民出版社,1987年,頁24。

(13) 張薇:〈論王振鵬〈姨母育佛圖〉非“姨母育佛”〉,《湖北美術學院學報》,2015年,頁29。

(14) 黎方銀:《大足石刻》,西安:三秦出版社,2004年,頁122、124。

(15) [美] E‧潘諾夫斯基:《視覺藝術的含義》,付志強譯,瀋陽:遼寧人民出版社,1987年,頁61。

(16) 引自閻文儒《中國石窟藝術總論》,桂林:廣西師範大學出版社,2003年,頁341。

(17) (18) (19) 喬爾喬‧瓦薩利:〈意大利藝苑名人傳〉,《中世紀的反叛》,劉耀春、畢玉、朱莉譯,湖北美術出版社、長江文藝出版社,2003年,頁43;頁39-40;頁85。

(20) (21) [美] 約翰‧基西克:《理解藝術‧五千年藝術大歷史》,水準、朱軍譯,海口:海南出版社,2004年,頁124。

(22) 《聖經‧新約全書》(馬太福音·第一章),北京:中國基督教協會,1988年,頁2-3。

(23) 李翎:〈鬼子母圖像的流變看佛教的東傳:以龜茲地區為中心〉,《龜茲學研究》,2008年,頁261-271。

(24) 孟元老: 《東京夢華錄》, 濟南: 山東友誼出版社,2001年,頁29。

(25) Elizabeth Errington / Joe Cribb / Maggie Claringbull.The Crossroads of Asia, Transformation in Image and Symbol in the Art of Ancient Afghanistan and Pakistan.Cambridge: The Ancient India and Iran Trust, 1992,pp. 142-144.

(26) 宋琛:〈鬼子母神是誰 —— 訶利帝母藝術形象的流變與溯源〉,《絲綢之路》,2009年,頁79-81。

(27) 《聖經·舊約全書》(以賽亞書,第七章),北京:中國基督教協會,1988年,頁773、775。

(28) (29)《聖經·新約全書》(馬太福音,第一章),北京:中國基督教協會,1988年,頁1;頁17。

* 李倍雷 (本名李蓓蕾),博士,現任東南大學藝術學院美術系主任、教授、博士生導師,博士後流動站合作導師;從事美術史學研究和油畫創作。