第一次鴉片戰爭以後,香港開放為自由貿易港,逐漸取代廣州和澳門,成為華南對外貿易中心和南北貿易轉口港。加州淘金熱出現後,隨着香港與舊金山航運貿易的發展,香港迅速崛起為亞太地區貿易和金融中心,美國對華貿易公司紛紛在香港設立商務機構,使香港成為美國對華貿易樞紐港。本文通過考察主要美中貿易商行在香港的活動,闡述19世紀下半期香港在美國對華貿易中的地位和作用。

在廣州貿易體制時期,美國的早期對華貿易是通過廣州及其外港澳門進行的。美國商人在澳門和廣州形成的商業社區,成為美中經濟、政治、文化最早的接觸點。(1) 1839-1842年的第一次鴉片戰爭,導致了自由貿易帝國主義新格局在亞洲的出現,急劇地改變了傳統的歐亞海洋貿易模式。西方列強通過武力威脅,迫使東方弱國與其締結自由貿易條約。通過有限制的使用軍事力量來建立西方在亞洲的非正式帝國(informal empire),以保障通商自由,而不是通過大規模的軍事征服和直接的殖民统治來确立其貿易壟斷,是自由貿易帝国主义的一大特色。(2) 美國對華貿易商人傚倣鼓吹自由貿易的英國商人,遊說美國政府利用中國在鴉片戰爭中戰敗的時機,與之簽訂通商條約,以獲取英國通過戰爭取得的利權。1844年中美兩國在澳門半島望廈村簽訂的第一個條約,標誌着美國走上了在亞洲進行帝國主義擴張的道路。(3)

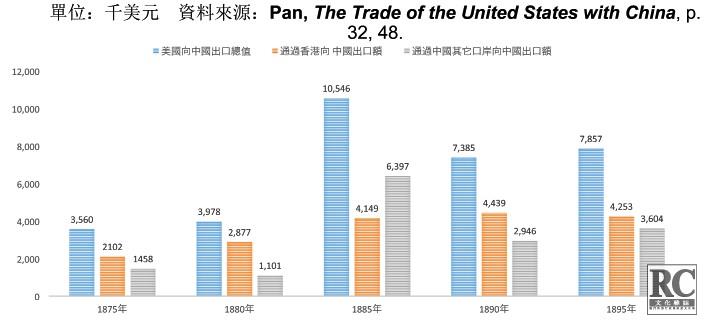

〈望廈條約〉簽訂後,美國對華貿易穩步增長。貿易總額從1843年的600萬美元,增加到1845年的900萬美元。1846年,美國海關免除中國茶葉進口稅,進一步刺激了美中貿易的發展。(4) 香港開放為自由貿易港後,逐漸取代廣州和澳門,成為華南對外貿易中心和南北貿易轉口港。加州淘金熱出現後,隨着香港與舊金山航運貿易的發展,香港迅速崛起為亞太地區貿易和金融中心,美國對華貿易公司紛紛在香港設立商務機構,使香港成為美國對華貿易樞紐港。1860年,美國對華貿易總額達到2,300萬美元;到19世紀末,這個數字接近5,000萬美元,超過一半的美國產品是通過香港輸入中國的。(5)

在香港近代對外貿易史研究中,研究者的注意力大都集中在怡和洋行等英國大公司,對美國商行在香港活動的研究比較簡略。本文通過考察主要中美貿易商行在香港的活動,分析貿易統計數據,闡述19世紀下半期美國對華貿易的發展和變遷。

華南外貿中心從廣州和澳門向香港的轉移

在唐宋時期,香港地區的屯門曾經是廣州的外港,從東南亞、印度、波斯和阿拉伯國家來華進行市舶貿易的船隻在此地停泊。朝貢使團在屯門接到廣州市舶司的傳召後,再進入珠江內河進行貢舶貿易。到了明代,澳門才取代屯門,成為廣州的外港。(6) 鴉片戰爭前,英美商人已經在香港地區活動。從19世紀20年代起,為了規避清政府對鴉片貿易的查處,西方商人的鴉片貿易船隻從黃埔港轉移到內伶仃島以及香港的深水港灣停泊。鴉片商人在香港島的水坑口進行交易。(7) 在颱風季節,排水量五百噸以上的走私船在大嶼山與馬灣之間的汲水門避風;噸位較小的走私船可以在香山縣淇澳島與唐家灣之間的金星門停泊。(8)雖然清政府在內伶仃島部署有緝私船隊,但是腐敗的清軍官兵并不認真履行他們的職責。因此,英美商人可以利用他們建立的走私網絡,肆無忌憚地在珠江口進行鴉片貿易。(9) 清政府設置的廣州貿易體制,根本無法抑制西方商人在珠江口和沿海地區猖獗的走私活動。(10)

英國在1841年1月25日佔領香港後,馬上於2月1日發佈文告,允許中國商船來港自由貿易,並免除稅費。同年6月7日正式宣佈香港為國際自由港。但是在英國殖民統治初期,一些殖民官吏并不看好香港作為一個國際商埠的前景。1844年7月,香港財政司長馬丁(Robert M. Martin)在報告中寫道,儘管英國當局早在1841年8月就頒佈了鼓勵和保護商業和航運的公告,但是這些措施並沒有產生預期的效果。抵達香港的商船每個月都在減少。他斷言,“不管出現甚麽情況,香港都不可能成為貿易中心”;“英國政府沒有理由在香港再花一個先令”。他建議逐步撤出香港。(11)

不過,英國商人對香港的前景卻充滿信心。怡和洋行 (Jardine, Matheson & Company) 和寶順洋行 (Dent & Company 又稱顛地洋行) 率先在香港設立總部。鴉片戰爭尚未結束,英國當局便於1841年6月在澳門舉行了首次香港土地拍賣 (實際上是拍賣土地的長期使用權),儘管香港到1843年纔正式被割讓給英國。怡和洋行在這次拍賣中購得三塊土地,馬上開始在香港修築商館。1844年3月,怡和洋行總部從澳門遷到香港東角,(12) 在那裡修建倉庫和碼頭。寶順洋行不甘落後,也在香港中區購得的地盤上興建商館,把總部從澳門遷到維多利亞城(華人把這一地區稱為“四環九約”)。(13) 在這些最大的對華貿易商行的推動下,香港航運貿易基礎設施的建設全面展開,日趨完善。據於1842年2月從澳門到達香港的英國駐華全權代表兼商務總監璞鼎查(Henry Pottinger,1843年任香港總督)的報告, 殷實的中國商人也紛紛從廣州和澳門前往香港,在新開闢的殖民地開設商號。一位到訪港澳的英國人在1843年6月報道,大多數華人店主已經離棄澳門,搬到香港,其速度之快,“就像從倒塌中的房子裡逃出來的老鼠”。(14)香港的華人居民 (包括水上居民) 從1841年的7,450人增加到1848年的15,000-20,000人。到1848年,香港已經有二十個英國商行,以及多個美國、印度和葡萄牙人的公司。(15)

美國人也看好這個自由貿易港的前景。據1844年11月到訪香港的一位美國遊記作家的報道,維多利亞城到處都是繁忙的建築工地,正在迅速擴展。他預言,由於香港有利的地理位置,又便於防守,幾年後便會成為英國的貿易中心。雖然澳門也開放為自由港,但是港英當局的自由貿易政策顯然更具吸引力。(16) 美國商人緊隨英商,紛紛從澳門和廣州前往香港。香港最早的美國居民是紐約商人久利斯比 (Charles Van MeganGillespie),1841年已經住在香港。他在灣仔修建了一所有六個房間的磚石結構房子。1843年,旗昌洋行派遣達維森 (G.F. Davidson) 為駐香港商務代理。這個最大的美國對華貿易商行的總部當時仍然留在廣州,由六名股東和八名職員經營管理。(17) 美國國務院在1843年任命沃爾得侖 (T.W. Waldron) 為首任美國駐香港領事。他也是第一位獲得英國女王頒發的領事證書的外國駐香港領事。但是沃爾得侖接受任命後不久,便於同一年在澳門去世,葬於澳門基督教墳場。(18) 1844年,Bush & Company (1844-1850) 在香港成立,代理旗昌洋行、瓊記洋行等多個對華貿易商行的業務,這可能是在香港設立的第一個美國商行。行主布什 (Frederick Bush) 於1845年被任命為第二任美國駐香港領事。美國費城商人羅爾 (Samuel B. Rawle) 和丹麥商人頓斯 (Nicholas Duus) 也於1845年在香港開設貿易公司 Rawle, Duus & Company。1848年前在香港設立總部的美國商行還有 Drinker, Heyl & Company。(19)

1845年,以波士頓為基地的商人圖德(Frederic Tudor) 在香港中區海旁開設了銷售美國天然冰的貿易公司 Hong Kong Ice Company。這個公司的冰庫位於現在的雪廠街,當時的街名為雪廠里。(20) 在19世紀,美國天然冰出口貿易幾乎全為波士頓商人所壟斷。在美國有“冰王”之稱的圖德建立了覆蓋南美洲、印度洋地區、東南亞和中國的龐大銷售網。從新英格蘭地區結冰的湖泊裡採集的冰塊出口到世界各地。1847年,運載出口冰塊的美國商船有95艘,約 23,000 噸美國天然冰被運往三十一個外國港口,其中包括亞洲港口加爾各答、馬德拉斯 (Madras)、孟買、錫蘭、巴達維亞、香港和黃埔。(21) 第一批輸往中國的美國天然冰是由旗昌洋行的商船 Paul Jones 號於1843年運載的。(22) 由於患上亞熱帶疫病的在華歐美居民相當多,1848年在香港的歐美人士的死亡率高達12.9% (同一時期全港居民的死亡率僅為1.78%) (23),當地醫院需要使用大量冰塊為病人退熱。為了鼓勵進口冰塊,港英政府免費提供建築冰庫的土地。除了醫院外,進口的冰塊也銷往酒吧、飯店和妓院。(24)從美國進口天然冰的貿易一直持續到1874年。這一年,兩位蘇格蘭人在香港開設了Kyle & Bain 製冰公司,使用他們的同胞科克博士(Dr. Alexander Kirk) 發明的製冰機生產人造冰,結束了從美國進口天然冰的歷史。(25)

美國商船和捕鯨船從1840年代初開始到香港停泊,利用這個自由港補給食用品和維修船舶 (26);但是大多數美國船繞過香港,直接到廣州貿易。美國駐香港領事布什1845年在致國務院的信中稱,如果英國政府繼續目前的政策,香港不會成為其他國家對華貿易的重要港口。(27) 根據美國領事報告,1846年僅有五十艘美國船進入香港,合計總噸位為17,289噸。而根據香港殖民政府年度報告,1846年到廣州貿易的美國商船共六十四艘,總噸位為29,049噸。(28)

鴉片戰爭後,廣州對美國商人仍然具有吸引力。〈望廈條約〉簽訂後,美國與廣州貿易持續增長。1844年,到達廣州貿易的美國商船總噸位為23,273噸。到1855年上昇到65,073噸。(29) 大多數美國商人繞過香港,直接到廣州貿易,不僅因為廣州在1840年代仍然是中國最大的外貿港口,而且因為美國商人與廣州商人通過半個多世紀的貿易,已經建立了密切的互利共生關係。旗昌行商人與伍浩官家族的緊密合作,便是一個典型的例子。(30) 在新的條約體制下,西方商人的活動不僅擴展到新開放的通商口岸,而且深入到出口作物的內陸產地。由於清政府禁止西方商人到內地活動,他們更加需要中國商人和買辦的合作,以求獲得出口商品產地和內地市場的情報,建立收購和銷售網絡。因此,儘管戰後的廣州彌漫着排外情緒,反對英國人入城的運動方興未艾,許多外國商行仍然留在廣州,僱用他們熟悉的商人為買辦,並把這些廣州商人買辦帶到上海和其它通商口岸開拓商務。

加州淘金熱與太平洋貿易的興起

香港開埠後,逐漸發展為英國對華貿易的據點和中國沿海南北貿易轉運港。在這塊殖民地建立的初期,經濟主要依靠單一的鴉片貿易,國際貿易主要與印度洋地區和大西洋歐洲國家進行。上海、廈門等口岸開放後,香港的轉口貿易和航運業面臨强勁的競爭對手。香港不僅沒有成為國際貿易中心,而且前景黯淡。1848年1月,距離舊金山七十五英里處發現金礦。消息傳出後,淘金者紛紛從美國東部、墨西哥、智利、歐洲、澳洲、土耳其、中國等地趕往加州。1847年,舊金山人口僅為459人,到1852年猛增至36,154人。(31)由於加州人口激增,需要輸入大量的食品和生活用品。而在橫貫美國東西海岸的鐵路修通以前,從美國東部到加州的交通運輸主要依靠海運。從紐約等東部港口到舊金山的海船,要繞過南美洲的合恩角,漫長的航程一般需要115天,最快紀錄也要89天。而從香港到舊金山的航程,衹需要45到50天,最快記錄僅為33天。因此,加州發現黃金的消息在1848年底傳到香港後,香港的出口商和航運業主便把握這個大好商機,馬上投入太平洋貿易,使香港成為加州進口貨物的主要供應地。曾在1836-1838年擔任旗昌洋行 “伶仃號”鴉片船船長的馬坎德雷 (Frederick W. Macondray),在波士頓聽到加州發現黃金的消息後,馬上趕往加州,於1849年在舊金山建立商行 Macondray & Co., 與旗昌洋行、和興號金山莊密切合作,成為加州與香港航運貿易的重要代理商。從1849年到1851年,超過1,000艘商船從世界各地到達舊金山,這些船隻不僅載運乘客,還運來大量食物、日用品、建築材料以及其它物資。從1849年到1856年,輸入舊金山的貨物達50萬噸。(32) 舊金山從一個默默無聞的瀕海小鎮,迅速崛起為太平洋地區的重要國際轉口港。

向加州移民的浪潮也隨即出現。從珠江三角洲地區招募的大量華工被運往香港,再轉運到太平洋彼岸。1849年,從香港到舊金山的乘客共有300人。1851年增加到2,700人。到1852年,出洋華人的總數達到高峰,香港總督文翰 (George Bonham)聲稱有30,000人之多。淘金熱過後,華人向美洲移民的浪潮並沒有消退,香港繼續發揮移民出洋和回鄉之中轉站的作用。從1869年到1939年,從香港出國的華人共615萬人次,經香港回國的達到759萬人次。(33) 滿載貨物和移民的商船一般直接駛往舊金山,偶爾也在夏威夷停靠。從香港到舊金山的太平洋航綫,成為世界上最繁忙的國際航道之一。

美國對華貿易重心從廣州向香港的轉移

美國對華貿易重心從廣州轉移到香港發生在加州淘金熱出現以後。1846年,進入香港的美國船衹有50艘,其中還包括一些掛美國旗的中國帆船,合計噸位為17,289噸。到1859年,抵達香港的美國船隻增加到185艘,總噸位達到178,000噸。香港與加州之間繁榮的太平洋貿易,以及香港優良的金融、保險、儲運、船舶維修等航運貿易基礎設施,吸引了對華貿易商行在這個自由港設立總部或主要商務機構。此外,鴉片走私貿易在這塊英國殖民地得到英國駐軍的保護,也是香港吸引西方商行的一個重要原因。美國商人早在19世紀上半期就使用倫敦匯票進行中美貿易。英國商人在香港設立的金寶銀行 (Oriental Bank;又稱麗如銀行) 等金融機構,使利用英國信貸進行交易更為方便。香港保險業的發展,也推動了航運貿易的擴張。香港開埠後,郵政服務和新聞通訊事業迅速發展。1842年設立郵局,建立了與倫敦兩週一次的定期郵遞服務。次年,又建立了香港與廣州和香港與澳門之間的每日郵遞服務。(34)便利的海路交通和郵政系統使香港與倫敦、紐約等國際金融貿易中心保持密切聯繫,有利於設立在香港的西方商行總部操控在通商口岸分行的商業運作,指揮和調度在中國沿海的鴉片貿易船隻。(35)

加州淘金熱給香港帶來了新的商機和空前的繁榮。很多總部設在廣州的美國對華貿易公司在1850年代紛紛在香港開設商務機構。1850年,同孚洋行 (Olyphant & Company) 在皇后大道設立了商行。旗昌洋行和瓊記洋行這兩個最大的美國商行和競爭對手,分別在1855年和1856年在香港設立商行。瓊記洋行的商館可能位於現在灣仔的克街 (Heard Street,舊稱喝地街)。旗昌洋行在香港的商館設在皇后大道,由德雷諾 (Warren Delano,Jr.) 和泰森 (George Tyson) 兩名股東掌管。德雷諾是美國歷史上赫赫有名的羅斯福總統 (Franklin Delano Roosevelt, 1933-1945年任總統) 的外祖父。(36) 德雷諾1839年加入旗昌行後來,極力擴大鴉片走私,成為該行舉足輕重的股東,兼任過美國駐廣州代理領事和副領事。在1859年,這個商館僱用了九名職員。除了傳統的中介代理商務外,還經營航運、保險以及香港到廣州和香港到上海的輪船航綫。(37)

怡和洋行率先在香港設立總部,在1840年代中期已經建立起以香港為中心、連結各通商口岸和海外商港的周密貿易網絡。旗昌洋行和瓊記洋行倣傚英國商行的經營模式,也在1850年代中期在香港設立了豪華的商館和大型倉儲設施。這些主要的美國對華貿易商行在香港遙控各分行在其它口岸的貿易,為它們提供購買茶絲的資金,並管理航運和保險等業務。(38) 在香港的英美兩國商人雖然在商業上是競爭對手,但是他們也有共同的利益。他們在共同的社區裡分享着許多相同的興趣和愛好,彼此合作。美國商人接受了英國殖民者從印度殖民地帶來的等級、種族偏見以及英國生活方式,有的人回到美國後甚至被誤認為英國人。美國人在香港的外僑社區中相當活躍。瓊記洋行的股東約翰赫德 (John Heard) 是英美僑民社區中最受尊敬的人物之一。年僅三十六歲的赫德被公認為中國通,被所有顯赫的英國俱樂部接受為會員。他也是聞名的騎師,經常帶着自己的賽馬參加在快活谷 (跑馬地) 舉行的賽事。(39)

第二次鴉片戰爭期間,廣州十三行的外國商館區於1856年被焚燬。外國商行搬到珠江對岸的河南,很多外商把主要商務機構搬到香港。1860年,廣州的美商嘩地瑪洋行 (Wetmore & Company) 也在香港的皇后大道開設分行。(40)1863年,美國駐華臨時代辦衛三畏 (Samuel Wells Williams) 回到廣州,發現十三行的外國商館區仍未重建,沙面大部分地區還是空地。他斷言,廣州不可能在短期內恢復昔日的繁榮。(41)香港的崛起直接導致廣州和澳門的衰落。到1860年代,美國的大部分商行的主要商務機構已經搬到香港或上海,在廣州衹留下次要的商務代理行,從屬於香港的商館。旗昌行雖然於1860年代末在十三行舊址重建了豪華的商館,但衹留下一位股東主持商務。

航運貿易

由於香港實施自由貿易政策,航運貿易基礎設施日趨完善,這個自由港在1850年代已經取代廣州,成為華南對外貿易中心和轉口港。廣州則下降為地區性物流集散地。1840年代末淘金潮出現後,香港與舊金山的航運貿易成為這塊殖民地的經濟命脈。向加州輸出貨物和勞工是利潤豐厚的行業。香港迅速成為加州進口貨物及勞工的主要轉運港。1849年,香港政府報告首次將加州列為出口目的地。向加州輸出的貨物多達八十五種。主要貨物包括茶葉、絲織品、稻米、食糖、精煉熟鴉片、咖啡、食品、藤製品、漆器、家具以及花崗巖石等建築材料。從加州運回香港的貨物主要有花旗蔘、麵粉、木材、煤油、水銀等美國產品。1850年上半年,從香港運往美國西海岸的貨物超過一萬噸。此外,在美國去世的華人的遺骨,也通過香港運回家鄉安葬。這種收殮、運送遺骨的業務稱之為“檢運”,到1850年代末已經成為經常性的業務。1858年,“亞洲號” 運回香港四百份遺骨。1870年,1,200名在修築太平洋鐵路中喪生的華工的9,000公斤遺骨從舊金山運回香港。1880年前,每份遺骨的運費估計為2-3元。當時從舊金山到香港的乘客的船票為20元。由於運送遺骨佔用船艙的空間小,又無需提供服務,因此,運送遺骨比載運乘客更為有利可圖。(42)

隨着香港與舊金山航運貿易的迅速發展,香港成為美國對華貿易樞紐港。從中國到加州的商船,絕大部分從香港出發。1856年從中國駛往加州的商船共41艘,其中40艘從香港啓航。1856年到達加州的32艘船中,從香港出發的28艘,從上海出發的2艘,從澳門和汕頭出發的各1艘。在1850年代,在這條航綫上營運的大部分是英國船,但美國船也佔有相當份額。在淘金熱出現前,怡和洋行已經開始經營香港與夏威夷和加州的貿易。美國商船早在廣州貿易時期,就到美國西海岸購買毛皮,再運往廣州。因此,美國海員對從加州到香港的航綫並不陌生。1852年,從香港運載華人移民到舊金山的商船共86艘,其中英國船46艘,美國船18艘。此外,還有丹麥、瑞典、挪威、荷蘭、德國、葡萄牙、法國、秘魯等國的船隻。香港華商也直接經營中美航運貿易。1853年6月,由香港華商譚亞才擁有的 Hamilton 號抵達舊金山,這是第一艘到達加州的華商船隻。由華商擁有的 Potomac 號、Libertad 號和 Emma 號也運載華工到舊金山。華商還經營租船業務。

經營香港與加州貿易的主要英美商行有怡和、旗昌、同孚等。在加州,從事中美貿易的最大華僑商號是濟隆及永和生。濟隆號由南海縣人陳樂於1850年代在舊金山開設,在香港、上海和橫濱設有聯號。永和生號為香港華商招雨田開設。招雨田也是南海縣人,在香港開辦祥和號金山莊和廣茂泰南北行。開平縣籍商人譚亞才在香港開設的廣源號也是著名的金山莊。香港的金山莊不僅經營香港與加州之間的航運業,還從事進出口、匯款和勞工中介等業務。由廣州外銷畫匠李良和他的侄兒李陞所創辦的和興號,是最負盛名的金山莊。其它與加州貿易的主要金山莊還有金祥泰、和記、欲源、昌記、祥和、金昇隆等商號。這些金山莊通過在加州設立的聯號或美國代理行進行貿易。和興號在香港的業務由旗昌行代理,在舊金山則由馬坎德雷的商行代理。和興號並在舊金山設立聯號。金祥泰在香港的業務由瓊記洋行代理。這兩個金山莊在租船業界非常活躍。(43)

1867 年,由紐約商人創辦的太平洋郵輪公司(Pacific Mail Steamship Company) 開闢了香港到舊金山的定期航綫,兩地之間的人員、物資和訊息交流更為頻繁,香港作為中美貿易樞紐港的地位進一步提高。(44) 華人稱這個郵輪公司為“花旗輪船公司”或“萬昌輪船公司”。這個郵輪公司在上海和香港的業務,分別由旗昌洋行和瓊記洋行代理。此外,香港還建立了與溫哥華和西雅圖的定期航綫。香港華商李陞家族的禮興號金山莊租用的商船,也在太平洋航綫上運行,運載華工到北美、澳洲以及東南亞的多個港口。

19世紀中葉,北美、澳洲、古巴、秘魯等地都需要大量廉價勞工。西方航運公司通過華人中介商從珠三角地區大規模招募華工,送往香港,再轉運出洋。從香港出洋的華人,大部分為自願出國謀生的勞工和商人,但也有被誘拐或綁架的契約勞工。美國駐華公使田貝 (Charles Denby)曾報告:“從澳門或香港運送一個華人到加州的費用為5元,但航運公司通常收費55元。從每位乘客賺取的純利潤為50元。”(45) 儘管在1860年以前清政府禁止華人移居海外,中介商人仍然招募到大量勞工。從1850年代起,香港成為轉運華工出國的中心。在出國潮達到高峰的1852年,從香港運往加州的華人多達三萬人。販運人口的貿易帶動了這塊殖民地的繁榮。1844年在香港成立的摩羅洋行 (Murrow & Co.) 是最早載運華工到舊金山的英國公司。(46) 美國商行也介入招募和輸送華工出國的行業。從1861年到1872年,從香港載運華工到美洲的船隻共有403艘,其中有159艘是美國船。(47) 據時任美國駐華使團秘書的衛三畏在1859年5月發給國務院的報告,美國船隻經常載運苦力,美國專員無法制止他們從事這個行業。(48) 僅1852年上半年,就有15,215華人從香港前往舊金山。(49) 1854年春到達香港的美國駐華專員麥蓮 (Robert M. McLane) 在給國務卿的報告中寫道:

從中國向加州的移民正在大量增加。本年初,有800人在香港候船前往舊金山。現在這批人已被運走。招攬乘客的中介人在廣州已經招募到大批華工,將在今年內被分批送來香港。據我接到的報告,人數不少於一萬。年底前,人數還會大量增加。目前唯一的障礙,是無法找到足夠的船隻運載這些想要出國的華人。為了運載這些已經簽約的乘客,所有能找到的舊船都已經被高價購買。(50)

馬沙利 (Humphrey Marshall) 是第一位關注苦力貿易問題的美國駐華專員。他在1853年3月要求各口岸的美國領事提交有關苦力貿易的詳細報告。(51) 1856年1月,美國駐華專員伯駕 (Peter Parker) 發佈公告,强烈譴責苦力貿易。他警告那些從事苦力貿易的美國人,他們不但不受美國政府保護,還將會因違反美國法律而被檢控。(52) 美國駐華專員反覆呼籲美國政府對載運華工的貿易作出明確規定。但是美國政府對他們的要求沒有作出回應。由於沒有明確的政策指引,美國駐華專員和領事衹能向從事苦力貿易的美國人發出警告。到1862年,美國國會纔立法禁止美國船隻載運强制性勞工。但是美國船隻在1870年代仍然在外國國旗的掩護下繼續運載華人苦力勞工。(53) 美國商行不僅運載華工到加州,還為美國南部各州招工。根據美國駐香港領事貝禮 (David H. Bailey)1871年5月的報告,香港的中介商曾經試圖為路易斯安那州招募十萬名華工。(54)

美國商行也經營香港與廣州、香港與上海的航運。英商怡和洋行於1844年率先開通穗港之間的輪船航綫。1856年,有兩艘美國輪船加入穗港澳航綫的營運。(55) 瓊記洋行在1859年開始提供穗港之間的輪船航運服務,與英商競爭。成立於1862年的旗昌輪船公司建立了上海與香港之間的航綫。旗昌洋行也加入穗港航綫的競爭。1867年,旗昌洋行與瓊記洋行達成協議:穗港澳航綫由瓊記洋行經營;長江航綫歸旗昌洋行營運。到1870年,中國的遠洋、沿海和內河航運業的43%是由美國的輪船公司經營的。(56)

鴉片貿易

〈南京條約〉簽訂後,鴉片仍然是輸入中國的主要貨物。英國駐上海領事在1856年領事報告中寫道:“儘管鴉片是違禁品,中國當局對鴉片貿易卻視而不見。由於鴉片是對華貿易的最重要組成部分,每份領事報告都要提及。”(57) 香港在19世紀是鴉片貿易中心。1880年,輸入中國的鴉片接近一半是通過香港進口的。儘管國產鴉片的數量在1880年代已經與進口鴉片數量相等,鴉片進口持續到1909年。(58) 歷史學者文基賢(Christopher Munn) 寫道:“鴉片與香港顯然密不可分,研究這個殖民地的早期歷史,不可能不提及這種毒品。”(59) 近年的有關研究顯示,港英當局通過鴉片專賣制度,操縱經營鴉片的香港和東南亞華商,以增加殖民政府的收入。在19 世紀,殖民政府歲入的四分之一來自鴉片專賣所得。獲得鴉片專利權的華商,在香港和澳門精煉進口的生鴉片,再將加工過的熟鴉片出口到美國和澳大利亞,供當地的華人吸食。鴉片專利為仁和號與和興號兩個華人大商號所壟斷。向加州出口鴉片和華工成為香港經濟的兩大支柱。(60) 美國駐香港領事在1855年4月向國務院報告:“在過去的六個月,大量熟鴉片從這裡出口到舊金山。”(61) 1859年,從香港運往加州的熟鴉片估計為352,404両,當地大約有50,000名華人。向加州出口的熟鴉片是由英美輪船公司承運的。和興號金山莊在1858年僱用旗昌行為航運業務代理。從1871-1881年,輸往加州的熟鴉片共551,643磅,價值為5,222,521美元。鴉片進口稅是加州海關一項可觀的收入,從1871-1881年,共徵收2,770,646美元。到1911年,美國政府纔禁止進口鴉片。(62)

在五口通商時期,怡和洋行仍然是最大的鴉片貿易公司。根據1844年香港財政司長的報告,有80艘飛剪船利用香港進行鴉片貿易。其中19艘為怡和洋行所有。怡和洋行的大型鴉片躉船“Hormanjee-Bomanjee”號和寶順洋行的“John Barry”號常年停泊在維多利亞港。(63) 總部設在東角的怡和洋行僱用一名華人買辦管理鴉片貿易的日常業務,包括會計、船舶維修和儲運等。印度的白皮土 (Malwa) 和孟加拉 (Bengal) 鴉片從孟買和加爾各答運到香港的東角後,由飛剪船轉運到部署在中國東南沿海的鴉片躉船。在1850年代,怡和洋行擁有大約10艘鴉片躉船。香港的總部每月向鴉片船的船長發出指令。怡和洋行和寶順洋行在鴉片貿易上通常携手合作,共同對付其他競爭對手。(64)

旗昌行鴉片貿易的經營模式與怡和行大致相同。部署在中國沿海的旗昌行鴉片船共有四艘。(65) 1853年,紐約商人哈里斯 (Townsend Harris) 向國務院揭發旗昌行的四名商人領事從事鴉片貿易。根據哈里斯的檢舉信,旗昌行的武裝鴉片船停泊在長江口的吳淞和珠江口的金星門。旗昌行還用汽船從香港載運鴉片到廣州。(66) 掌管香港旗昌行的德雷諾認為,鴉片貿易是“合理、正當”的行業,雖然鴉片會對中國人造成“不愉快的影響”,但在中國賣鴉片跟向美國進口白蘭地和烈酒沒有甚麽區別。(67)旗昌行的商人領事福布斯則否認他們走私鴉片的事實。但在美國公衆輿論的壓力下,他最後不得不在1854年辭去領事職位。旗昌行商人壟斷美國駐華領事職位的時代從此結束。雖然中美〈望廈條約〉禁止美國人在中國進行鴉片貿易,但是由於該條約賦予美國人片面領事裁判權,中國政府實際上無法懲處走私鴉片的美國人。繁盛的鴉片貿易,白銀產量的波動和白銀在世界市場上流通的變化,對這個時期的中國金融經濟產生了嚴重的負面影響。(68)

傳統代理商業的衰落與對華貿易商行的轉型

實行五口通商後,上海憑藉其接近出口商品產地和長江航道的地理優勢,也逐漸超越廣州,成為中國首要對外貿易口岸。1849年,從廣州出口綠茶的總量是上海的四倍。兩年後,上海輸出的綠茶為廣州的兩倍。1846年上海在中國出口總量中所佔的份額為七分之一,到1852年已經超過了二分之一。美國商人把握五口通商變局的新機遇,迅速地將商業活動範圍擴展到上海和其它新開放的口岸。到1846年底, 在上海營業的二十四個外國商行中,有五個是美國公司。(69) 外國商人在上海的活動,沒有遇到當地紳民的反對。與戰後的廣州截然相反,上海民衆沒有强烈的排外情緒。旗昌洋行是在上海設立商行的第一個美國企業,在新的貿易環境下,仍然保持在美國對華貿易中的領先地位。1843年上海剛開放為通商口岸,旗昌洋行便派遣吳利國 (Henry G. Wolcott)為駐上海商務代表,他同時充任美國駐上海代理領事。1846年8月,旗昌洋行上海分行正式開業,由皮爾斯 (W.P. Peirce) 掌管。旗昌洋行的總部也於1852年從廣州遷到上海。美國駐上海領事館也一度設在旗昌洋行的商館裡。1853年5月,旗昌洋行向福州派駐商務代理。從1861年到1864年,旗昌洋行在天津、寧波、漢口、鎮江和九江設立了商務機構。隨後又在廈門設立了分行。(70) 旗昌洋行以香港和上海為主要基地,通過在通商口岸設立的分行,將活動範圍從沿海港口擴展到內陸的茶絲產地。與此同時,旗昌洋行在世界各地建立了廣泛的貿易網絡,除了中美兩國外,貿易範圍還覆蓋印度、菲律賓、暹羅、日本、英國和歐洲大陸國家。(71)

在1870年電報接通香港和上海以前,代理業務是英美在華商行的主要經營方式。代理行主要充當對華貿易商人的代理人,代為銷售海外商人託付的貨物,購買出口歐美的中國貨物。有的代理行也投資船運,但主要的業務是為託付人提供咨詢、辦理貨運、提供貨棧、替貨物保險以及匯款和收回欠款等服務。這些代理行以收取服務費和抽取佣金的方式盈利。(72) 代理商行一般由幾名主要股東控制,他們有權根據當地市場的最新變化作出商業投資決定。以旗昌行為例,香港的商館由兩名股東主持。於1840-1846年和1861-1866年兩次擔任股東的德雷諾是旗昌行主要的股東之一。他控制了商行的營運資金以及由倫敦巴林洋行 (Baring Brothers & Co., 又為卑翎公司) 提供的貸款。巴林洋行是歐洲實力最為雄厚的金融機構,從1820年代起,就與旗昌行建立了緊密的商務關係。由於德雷諾支配了商行的資金和貸款,他可以從香港操縱在中國內地各個分行的商業運作。因此,旗昌行香港商行之重要性,並不亞於設在上海的總部。德雷諾主張保守的經營策略,堅持將企業營運的重點放在傳統的代理商業上。(73)

1851-1859年是旗昌行代理商業的鼎盛時期。業績最佳的1858-1859年度的純利潤為253,000元。(74) 但是在同一時期,中國市場和國際貿易環境的變化,開始對傳統代理商務產生不利的影響。由於美國國內投資環境的改善,一些在華經商多年的美國商人退出對華貿易,轉而投資更具吸引力的美國市場。在華美國代理商的客戶不斷減少。英國與美國茶葉貿易的興起,也侵蝕了在華美國商行的代理業務。一些新成立的西方商行的介入,使得競爭更為激烈。進出口貿易代理佣金從1850年代初的4%下降到1850年代末的3%。在這些因素的影響下,傳統代理商行的利潤開始下跌。代理商行要生存下去,必須改變經營方式。(75)

從1856年開始,旗昌洋行根據中國和國際市場的變動,動用商行的閑置資金購買茶、絲和其它商品,直接運回美國銷售。旗昌洋行還為英國企業在中國銷售棉花,並開拓與日本的貿易。這意味着這個商行放棄了衹從事代理業務,不直接投資於貿易的保守經營策略,開始從純代理商行向綜合性企業轉變。(76) 此外,在19世紀後半期,一些規模較大的英美商行除了在通商口岸代理進出口業務外,為在香港和上海建立自己的輪船公司和保險公司,經營內河和沿海航運、製造業以及金融業務。旗昌洋行在上海開辦了旗昌輪船公司、揚子保險公司和機器繅絲廠。在香港,旗昌洋行代理舊金山太平洋保險公司 (Pacific Insurance Company of San Francisco) 和巴達維亞航運與火災保險公司 (Batavia Sea & Fire Insurance Company)的保險業務。旗昌洋行還開辦了香港繩索製造公司 (Hongkong Rope Manufacturing Company),用馬尼拉麻生產繩索,銷售到海外市場。(77) 由於採取新的經營策略,在代理商業萎縮的情況下,旗昌洋行的純利潤仍然從1849年的220,000 元上昇到1859-1860年度的270,000 元。這個最大的美國對華貿易商行的純利潤比它的主要競爭對手瓊記洋行要高出一倍多。瓊記洋行是在1840年由旗昌行的兩個前任股東在廣州成立的。它與英商怡和洋行密切合作,與旗昌行展開了激烈的競爭。瓊記洋行以走私鴉片起家,迅速發展為19世紀美國在華的四大商行之一 (另外两大商行是同孚洋行和嘩地瑪洋行)。(78)

橫貫北美大陸鐵路的建成和溝通地中海與紅海的蘇伊士運河於1869年的開通,輪船在遠洋貿易和內河航運中的使用,以及電報在1870年在香港和上海的接通,使對華貿易商行傳統的經營方式在19世紀60年代和70年代經歷了革命性的變化。(79) 與此同時,西方商行新的經營趨勢的發展,導致傳統代理業務的衰落。專長於代理商務的美國商行面臨嚴峻的挑戰,不得不開拓新的領域,相繼在華投資開辦航運、保險、金融、鐵路、電報和加工製造等行業。然而,這些努力並不能扭轉這些家族式經營商行衰落的趨勢。滙豐銀行等專業金融機構的出現,使代理商行的貨幣兌換和進口貴金屬等業務無利可圖。在香港設有商館的瓊記洋行和同孚洋行於1875年和1877年相繼倒閉。瓊記洋行也在1875年宣佈破產,但在同一年又籌集到30,000元資金,重新開業;1877年再次倒閉,被怡和洋行吞並。1883年的金融危機導致更多的美國商行破產。在華美國公司從1875年的46個,減少到1887年的28個。(80)

結 語

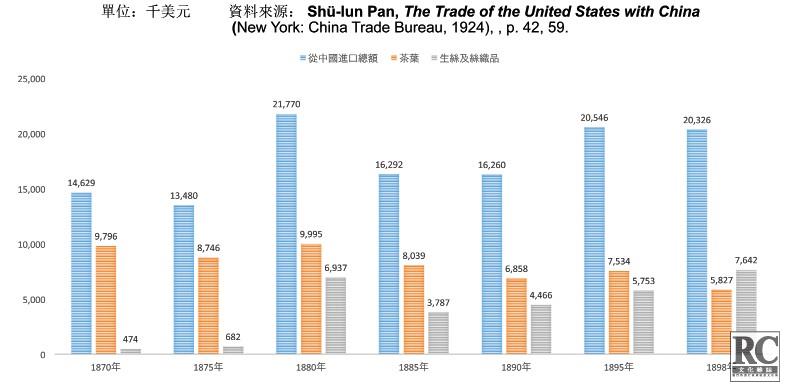

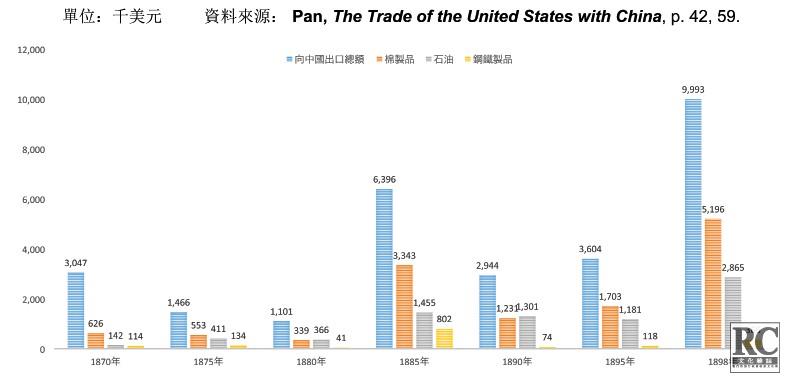

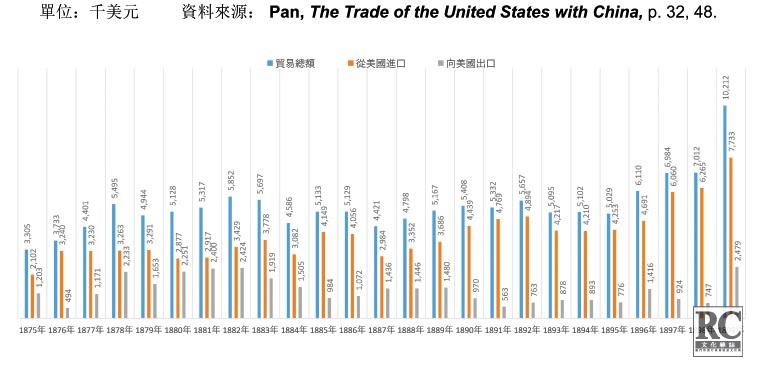

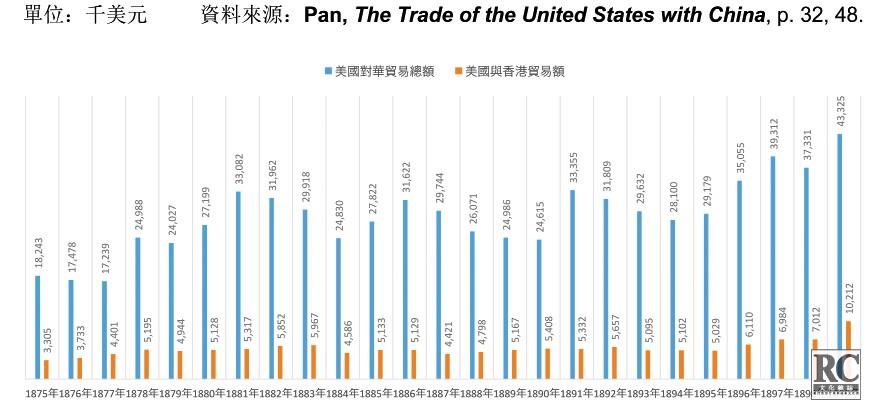

旗昌洋行1891年由於白銀投機失敗而破產,標誌着美國對華貿易舊時代的終結。(81) 美國烟草公司 (American Tobacco Company) 和美孚火油公司 (Standard Oil Company) 等專長於向中國推銷美國產品的新型企業集團在香港和上海迅速崛起, 取代了傳統的家族式經營的代理商行。(82)輸往中國的主要產品,也由棉織品、煤油、鋼鐵和機器等工業品,取代了花旗蔘、毛皮等土產。從1870年到19世紀末,輸往美國最大宗的中國商品是生絲和茶葉。但是從1898年開始,輸往美國生絲的價值首次超過茶葉,佔輸往美國產品總值的37%,茶葉則下降到28.8% (見表1、表2) 。儘管上海在1860年代成為中國最大的對外貿易口岸,香港在中國對外貿易中的地位仍然繼續上昇。1871-1873年,中國32.5%的進口貨物和14.7%的出口貨物是通過香港轉運的。到1891-1893年,這兩個數字分別為51.2%和39.3%。(83) 香港與美國的貿易額從1875年的3,305,000美元上昇到1899年的10,212,000美元 (見表3)。香港在美國對華貿易中的份額,從1875年的接近六分之一上昇到1895年的近四分之一 (見表4)。在同一時期,超過一半的美國商品是通過香港輸入中國的(見表5)。在19世紀末,雖然美國在中國對外貿易中所佔的份額還很小,約為 5%-8% (84),但是龐大中國市場對美國商人具有巨大的吸引力。香港在其後的一個多世紀裡,繼續保持中外貿易樞紐的地位,在中美經濟關係中起了重要作用。

[表1] 1870-1898年美國從中國進口主要商品

[表2] 1870-1898年美國向中國出口主要商品

[表3] 1875-1899年香港與美國貿易額

[表4] 1875-1899年美國對華貿易額及美國與香港貿易額

[表5] 1875-1895年香港在美國向中國出口中所佔份碩

【註】

(1) 請參見拙著 Sibing He, Macao in the Making of Early Sino-American Relations 1784-1844. Macao: Instituto Cultural de Governo da R.A.E. de Macau, 2015.

(2) John Gallagher and Ronald Robinson, “The Imperialism of Free Trade,” Economic History Review, second series,vol. 6, no. 1 (1953), pp. 1-15; Bernard Semmel, The Rise of Free Trade Imperialism. Cambridge, UK: University Press, 1970; Martin Lynn, “British Policy, Trade, and Informal Empire in the Mid-Nineteenth Century,” in Andrew Porter, ed., The Oxford History of the British Empire, vol.3: The Nineteenth Century. Oxford, UK:Oxford University Press, 1999, pp.101-121.

(3) 何思兵:〈早期澳門的美國商人社區與十九世紀美國對華政策的形成〉,《澳門研究》,2015年第2期,頁90-101;Sibing He, “Russell and Company and the Imperialism of Anglo-American Free Trade,” in Narratives of Free Trade: The Commercial Cultures in Early US-China Relations, ed. Kendall Johnson. HongKong: Hong Kong University Press, 2012, pp. 83–98;Sibing He, “Forging America’s Informal Empire in Asia:Caleb Cushing in Macao, 1844,” Review of Culture,International Edition, No. 35 (July 2010), pp. 135-152.

(4) Frank W. Taussig, Tariff History of the United States. New York: G. P. Putnam's Sons, 1931, p.156.

(5) Curtis T. Henson, Jr., Commissioners and Commodores:The East India Squadron and American Diplomacy in China, University, AL: The University of Alabama Press,1982, p. 58; Yen-p’ing Hao, “Chinese Teas to America-A Synopsis,” in America's China Trade in Historical Perspective: The Chinese and American Performance,eds. Ernest R. May and John K. Fairbank. Cambridge,MA: Harvard University Press, 1986, p. 16; U.S. Bureau of the Census, Historical Statistics of the United States,Colonial Times to 1970. Washington, DC: U.S. Bureau of the Census, 1975, p. 904, 907; Shü-lun Pan, The Trade of the United States with China. New York: China Trade Bureau, 1924, p.32, 64.

(6) 王賡武主編《香港史新編》上冊, 香港: 三聯書店,1997年,頁282-283。

(7) 1841年英軍從水坑口登陸,佔領香港,稱此地為佔領角(Oossession Point)。佔領角位於現在上環的水坑口街。

(8) Paul Van Dyke, “Smuggling Networks of the Pearl River Delta before 1842: Implications for Macau and the American China Trade,” Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch, vol. 50 (2010): pp. 67-97;Julia Lovell, The Opium War: Drugs, Dreams and the Making of China. London: Picador, 2011, p. 72.

(9) Hunt Janin, The India-China Opium Trade in the Nineteenth Century. Jefferson, NC McFarland and Company, 1999, p.71.

(10) 關於近年西方學術界對廣州體制的研究, 可參閱John M. Carroll, “The Canton System: Conflict and Accommodation in the Contact Zone,” Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch, vol.50 (2010):pp.51-66; Gang Zhao, The Qing Opening to the Ocean:Chinese Maritime Policies, 1684-1757. Honolulu:University of Hawai’i Press, 2013, pp.169-186.

(11) Report on the Island of Hong Kong by Treasurer R. M.Martin, 24 July 1844, Hong Kong Annual Administration Reports, 1841-1941, 6 vols., ed. Robert L. Jarman(Slough, UK: Archive Editions, 1996), vol.1, pp.12-15.

(12) 由於填海造地,東角已經成為港島的內陸,大約位於現在銅鑼灣的東角道。

(13) Roger Nissim, Land Administration and Practice in HongKong. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1998,pp.4-5; Robert Blake, Jardine Matheson: Traders of the Far East. London: Weidenfeld & Nicolson, 1999,pp. 111-113; Jason Wordie, Streets: Exploring HongKong Island. Hong Kong: Hong Kong University Press,2002, p.140; Solomon Bard, Traders of Hong Kong:Some Foreign Merchant Houses, 1841-1899. Hong Kong:Urban Council, 1993, pp.56-57, 66; Maggie Keswick, The Thistle and the Jade: A Celebration of 150 Years of Jardine,Matheson & Co. London: Octopus Books, 1982, p.26.

(14) Quoted in John M. Carroll, Edge of Empires: Chinese Elites and British Colonials in Hong Kong. Cambridge, MA:Harvard University Press, 2005, pp.24-25.

(15) Elizabeth Sinn, Pacific Crossing: California Gold, Chinese Migration, and the Making of Hong Kong. Hong Kong:Hong Kong University Press, 2012, p.8, 13.

(16) Osmond Tiffany, The Canton Chinese or, The American’s Sojourn in the Celestial Empire. Boston: James Munroe,1849, pp.259-261.

(17) Hong Kong Public Records Office, “Display Wan Chai,1841-1997,” http://www.grs.gov.hk/ws/online/ wanchai/index_tc.htm, 2010年11月17日查閱; Colin N.Crisswell, The Taipans: Hong Kong's Merchant Princes.Hong Kong: Oxford University Press, 1981, pp.4-5;Jacques M. Downs, The Golden Ghetto: The American Commercial Community at Canton and the Shaping of American China Policy, 1784-1844. Bethlehem, PA:Lehigh University Press, 1997, p. 186.

(18) Carl T. Smith, “Notes on Location of American Consulates and American Naval Stores at Wanchai,” PRO/REF/12,p. 4, Hong Kong Public Records Office; Governor J. F. Davis to the Right Hon. W. E. Gladstone, 11April 1846, Hong Kong, Jarman, Hong Kong Annual Administration Reports, vol. 1, pp.74-75; Joseph R.Donovan Jr., “Macau-U.S. Relations-A Retrospective,”http://hongkong.usconsulate.gov/ cg_jd2009051401.html,2009年5月14日查閱。

(19) Sinn, Pacific Crossing, p. 35.

(20) Ice House Lane, Photograph 01-07-197, Hong Kong Public Records Office, Arthur Hacker, Hong Kong: A Rare Photographic Record of the 1860s. Hong Kong: Wattis Fine Art, 1997, p.23;夏歷:《香港中區街道故事》,香港: 三聯書店,1989年,頁135-142。

(21) Gavin Weightman, The Frozen-water Trade: A True Story. New York: Hyperion, 2003, pp.171-172; David G. Dickason, “The Nineteenth-century Indo-American Ice Trade: A Hyperborean Epic,” Modern Asian Studies,vol. 25. no. 1 (January 1991), pp.53-89.

(22) Robert Bennet Forbes, Personal Memoranda (n.d.), Forbes Papers, Massachusetts Historical Society.

(23) Report of the Colonial Surgeon for 1848, Jarman, HongKong Annual Administration Reports, vol. 1, pp.113-114.

(24) 香港的性服務行業相當昌盛。1855年居住在維多利亞城的家庭有600個,而在同一地區卻有152家妓院。詳見Sinn, Pacific Crossing, p.228.

(25) Arnold Wright and H. A. Cartwright, eds., Twentieth Century Impressions of Hong Kong, Shanghai, and Other Treaty Ports of China: Their History, People,Commerce, Industries and Resources. London: Lloyd's Greater Britain Publishing Co., 1908, p. 240.

(26) Annual Report on the Colonial Blue Book for the Year 1847, Jarman, Hong Kong Annual Administration Reports, vol. 1, p.91.

(27) Consular Return of American Vessels Arriving at and Departing from Hong Kong, American Diplomatic and Public Papers: The United States and China, Series 1:The Treaty System and the Taiping Rebellion, 1842-1860,21 vols., ed. Jules Davids. Wilmington, DE: Scholarly Resources, 1973, vol. 20, p.247, 250; F. T. Bush to James Buchannan, 1 July 1846, Hong Kong, Ibid., p.245.布什沒有具體列舉對外國商人不利的政策。

(28) A Return of the Number of Merchant Vessels Cleared at the Custom House of Canton, during the Year Ended 31st of December, 1846, Jarman, Hong Kong Annual Administration Reports, vol. 1, p.83.

(29) A Synoptical Table Showing the Number and Tonnage of Merchant Vessels That Entered the Port of Canton,British Parliamentary Papers: China. Shannon: Irish University Press, 1971, vol.6, p.46.

(30) John D. Wong, “Global Positioning: Houqua and His China Trade Partners in the Nineteenth Century,” PhD diss., Harvard University, 2012; Yen-p’ing Hao, The Commercial Revolution in Nineteenth-Century China:The Rise of Sino-Western Mercantile Capitalism. Berkeley:

University of California Press, 1986, pp.212-229.

(31) Dennis O. Flynn, Lionel Frost, and A. J. H. Latham, eds.,Pacific Centuries: Pacific and Pacific Rim History since the Sixteenth Century. London: Routledge, 1999, p.130.

(32) James P. Delgado, Gold Rush Port: The Maritime Archaeology of San Francisco’s Waterfront. Berkeley,CA: University of California Press, 2009, p.3, 52.

(33) Sinn, Pacific Crossing, pp. 2-3, 323. 經香港出國和回國的人數不等,可能是因為一部分回鄉的華人從黃埔、澳門、汕頭、廈門等口岸返回僑居地。

(34) Hallett Abend, Treaty Ports. Garden City, NY: Doubleday,Doran and Company, 1944, p.77.

(35) David R. Meyer, Hong Kong as a Global Metropolis.Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000, pp.57-61.

(36) 参閱 Geoffrey C. Ward, Before the Trumpet: Young Franklin Roosevelt, 1882-1905. New York: Harper & Row, 1985; R. J. C. Butow, “A Notable Passage to China:Myth and Memory in FDR’s Family History,” Prologue,vol. 31, no.3 (1999), pp. 158-177.

(37) Bard, Traders of Hong Kong, pp. 80-83; Stephen C.Lockwood, Augustine Heard and Company, 1858-1862:American Merchants in China. Cambridge, MA: East Asian Research Center, Harvard University, 1971, p.6.

(38) Bard, Traders of Hong Kong, pp.51-108; Lockwood,Augustine Heard and Company, pp.6, 56; Wright and Cartwright, Twentieth Century Impressions of HongKong, pp. 210-234.

(39) Carl Crow, Foreign Devils in the Flowery Kingdom.London: Hamish Hamilton, 1941, p.9; Andrew Coe,Eagles & Dragons: A History of Americans in China & the Origins of the American Club Hong Kong. HongKong: American Club, 1997, p.62.

(40) Bard, Traders of Hong Kong, p.46.

(41) Patrick Conner, The Hongs of Canton: Western Merchants in South China 1700-1900, as Seen in Chinese Export Paintings. London: English Art Books, 2009, p.234.

(42) Sinn, Pacific Crossing, pp.11, 267-268.

(43) Sinn, Pacific Crossing, pp. 31, 33, 93, 108-114, 314-320.

(44) Meyer, Hong Kong as a Global Metropolis, pp.57-61.

(45) Quoted in Jung-Fang Tsai, Hong Kong in Chinese History:Community and Social Unrest in the British Colony,1842-1913. New York: Columbia University Press,1993, p.25.

(46) Sinn, Pacific Crossing, p. 11; Bard, Traders of Hong Kong,p. 73.

(47) 嚴中平: 《中國近代經濟史》, 北京: 人民出版社,2001年,第1卷,頁69。

(48) Samuel Wells Williams to Lewis Cass, 6 May 1856, Macao,Davids, American Diplomatic and Public Papers, ser. 1,vol.17, p.93.

(49) Vice-Consul to Secretary of State Daniel Webster, 20 July1852, Hong Kong, Davids, American Diplomatic and Public Papers, ser. 1, vol. 17, p. 157.

(50) Robert M. McLane to William L. Marcy, 20 March 1854,Hong Kong, Davids, American Diplomatic and Public Papers, ser. 1, vol.17, p.189.

(51) Humphrey Marshall to American Consuls, 3 March 1853,Davids, American Diplomatic and Public Papers, ser. 1,vol.17, p.3.

(52) Public Notification from Peter Parker, 10 January 1856,Davids, American Diplomatic and Public Papers, ser. 1,vol.17, pp.16-7.

(53) M. Foster Farley, “The Chinese Coolie Trade, 1845-1875,”Journal of Asian and African Studies, vol. 3 (July-October 1968), p.265, 269.

(54) David H. Bailey to Department of State, Hong Kong, 6 May 1871, Despatches from United States Consuls in Hong Kong (microform). Washington, DC: The National Archives, 1947, reel 1, vol. 1, p.182.

(55) Report by Mr. Parkes, British Consul at Canton, on the Trade of That Port during the Year 1856, British Parliamentary Papers, vol.6, p.41.

(56) Edward K. Haviland, “Early Steam Navigation in China:Hong Kong and the Canton River,” American Neptune,vol. 22, no.1 (1962), pp.5-43; Kwang-Ching Liu,“Financing a Steam-Navigation Company in China,1861-1862,” in Kwang-Ching Liu, China’s Early Modernization and Reform Movement: Studies in Late Nineteenth-Century China and American-Chinese Relations, eds. Yung-Fa Chen and Kuang-Che Pan.Taipei: Institute of Modern History, Academia Sinica,2009, pp. 393-431.

(57) Report by Mr. Robertson, Her Majesty’s Consul at Shanghae on the Trade of That Port during the Year 1856, British Parliamentary Papers, vol. 6, p. 61.

(58) Hui Po-keung, “Comprador Politics and Middleman Capitalism,” in Hong Kong’s History: State and Society under Colonial Rule, ed. Tak-Wing Ngo. London:Routledge, 1999, p. 33; Lovell, Opium War, p. 273.

(59) Christopher Munn, “The Hong Kong Opium Revenue,1845–1885,” in Opium Regimes: China, Britain, and Japan, 1839-1952, eds. Timothy Brook and Bob Tadashi Wakabayashi. Berkeley: University of California Press,2000, p. 107.

(60) Sinn, Pacific Crossing, pp.195-196, 202-204.

(61) James Keenan to Department of State, 14 April 1855,Davids, American Diplomatic and Public Papers, Ser.1,vol. 20, p.329.

(62) Elizabeth Sinn, “Preparing Opium for America: Hong Kong and Cultural Consumption in the Chinese Diaspora,”Journal of Chinese Overseas, vol. 1, no. 1 (May 2005),p. 26; Sinn, Pacific Crossing, p. 215; Pan, The Trade of the United States with China. p. 64.

(63) Report on the Island of Hong Kong by Treasurer R. M.Martin, 24 July 1844, Jarman, Hong Kong Annual Administration Reports, vol.1, p.12.

(64) John K. Fairbank, Trade and Diplomacy on the China Coast: The Opening of the Treaty Ports, 1842-1854.Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953, p.233;Edward LeFevour, Western Enterprise in Late Ch’ing China: A Selective Survey of Jardine, Matheson and Company’s Operations, 1842-1895. Cambridge, MA:East Asian Research Center, Harvard University, 1968,pp.16-22; Blake, Jardine Matheson, pp.120-122.

(65) Bard, Traders of Hong Kong, p.45.

(66) Townsend Harris to William L. Marcy, 10 October 1853,Davids, American Diplomatic and Public Papers, ser. 1,vol. 18, pp.342-345. 哈里斯寫這封信的動機是想當駐華領事。他後來被任命為首任美國駐日本領事。

(67) Ward, Before the Trumpet, p.77. 關於德雷諾在香港的活動,可參閱 Butow, “A Notable Passage to China,” pp.158-177.

(68) Man-houng Lin, China Upside Down: Currency, Society,and Ideologies, 1808-1856. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2006, p.108.

(69) Linda C. Johnson, Shanghai: From Market Town to Treaty Port, 1074-1859. Stanford: Stanford University Press,1995, p.194.

(70) Robert B. Forbes, Personal Reminiscences, 2nd ed. Boston:Little, Brown and Company, 1882, p. 368; Sibing He,“Russell and Company in Shanghai, 1843–1891: U.S.Trade and Diplomacy in Treaty Port China,” paper presented to “A Tale of Ten Cities: Sino-American Exchange in the Treaty Port Era, 1840-1950 - An Interdisciplinary Colloquium”. Hong Kong University,23-24 May 2011.

(71) Forbes’s Personal Reminiscences, p.367.

(72) Fairbank, Trade and Diplomacy on the China Coast, p.61.

(73) Kwang-ching Liu, Anglo-American Steamship Rivalry in China, 1862-1874. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962, pp.16-17.

(74) Forbes, Personal Reminiscences, p.359; Lockwood,Augustine Heard and Company, p.121.

(75) Forbes, Personal Reminiscences, pp.360-361; Hao,Commercial Revolution in Nineteenth-Century China,pp.169-170.

(76) Forbes, Personal Reminiscences, p. 364.

(77) Hong Kong Daily Press, 5 July 1870; Bard, Traders of Hong Kong, p. 83; Wright and Cartwright, Twentieth Century Impressions of Hong Kong, p. 238. 根據澳門歷史檔案館的資料,旗昌洋行在澳門還開設過一個玻璃廠。

(78) Tim Sturgis, Rivalry in Canton: The Control of Russell & Company 1838-1840 and the Founding of Augustine Heard & Co. 1840. London: Warren Press, 2006;Lockwood, Augustine Heard and Company, p.121.

(79) Motono Eiichi, “‘The Traffic Revolution:’ Remaking the Export Sales System in China, 1866-1875,” Modern China, vol. 12 (January 1986), pp.75-102.

(80) Chong Su See, The Foreign Trade of China. New York:Longmans, Green & Co., 1919, p.395. 關於1883年金融危機,參閱 Hao, Commercial Revolution in Nineteenth-Century China, pp.323-330.

(81) Charles A. Tomes, Autobiography, Charles Alexander Tomes Papers, Massachusetts Historical Society; North-China Herald, Shanghai, 11 September 1891; “Perkins and Company, Canton, 1803-1827,” Bulletin of the Business Historical Society, vol.6, no, 2 (1932), p.2.

(82) Mira Wilkins, “The Impacts of American Multinational Enterprise on American-Chinese Economic Relations,1786-1949;” Chu-yuan Cheng, “The United States Petroleum Trade with China, 1876-1949;” Sherman Cochran, “Commercial Penetration and Economic Imperialism in China: An American Cigarette Company’s Entrance into the Market,” all in May and Fairbank,America’s China Trade in Historical Perspective.

(83) Charles F. Remer, The Foreign Trade of China, Shanghai.Commercial Press, 1926, p.160; Bard, Traders of HongKong, p.80.

(84) Hao, “Chinese Teas to America,” p.29.

* 何思兵,美國邁阿密大學歷史學博士,近著有 Macao in the Making of Early Sino-American Relations 1784-1844, Instituto Cultural de Governo da R.A.E. de Macau, 2015;《菲律賓華僑史》(與黃滋生合著),廣東高等教育出版社,2016年增訂本(第三版)。