摘 要 昔日葡萄牙人在澳門租居期間,於其居住區域修築城牆,而三巴門是城牆上最重要的城門,也是連接城牆內外區域的重要節點。本文指出“三巴門”一詞在不同歷史語境中的含義,通過文獻闡述三巴門在清代的歷史沿革,同時,鑒於目前學術界對三巴門的位置尚有爭論,因此,筆者嘗試以“三重證據法”重新考訂三巴門的具體位置,以得出較為可信的推論,並達到信而有徵的學術要求及規範。

關鍵詞 三巴門;城門;歷史沿革;位置考證

引言

昔日葡萄牙人在澳門租居期間,於其居住區域修築了城牆。城牆於不同歷史階段分別闢有三巴門、水坑尾門、小三巴門、新開門等城門,其中,三巴門自1623年始建至1863年被拆毀的240年間,無論就其規模還是作用而言,均是諸多城門中最為重要的一處,也在很長一段歷史時期內成為連接城牆內外區域的節點。然而,現時學術界尚未有對於三巴門進行專門、系統研究的成果,一般只是在研究澳門的軍事設施時有所提及,如英國學者理查•J•嘉瑞特(Richard J.Garrett)的《澳門防禦工事:450多年來的砲臺、船舶和武器》1、譚學超先生的《澳門城牆與堡壘炮臺》2 均只是就三巴門的位置提出自身的觀點,並未闡述考訂的依據,亦未有關於三巴門歷史沿革的相關內容。呂澤三巴門歷史沿革及位置考關俊雄*強建築師的〈十七至二十世紀澳門北城牆城門的初步研究〉,是目前少見的專門對澳門北城牆城門進行研究的論文,然而,其對三巴門的歷史亦只是扼要引用了《澳門紀略》等部分中文文獻,同時,未有察覺“Gate of S. António”﹑“花王廟門”即三巴門,因此,文中認為三巴門在大炮臺與聖安東尼堂之間的同時,又認為 “Gate of S. António”為另一城門,位處鏡湖馬路與新勝街交界。可見,學術界對三巴門在整體上的歷史功能、變遷與價值的研究目前仍付之闕如,而對於三巴門的位置更是眾說紛紜,未有定論。事實上,三巴門作為澳門城牆上中最為重要的城門,其研究涉及城門的功能、城牆內外的交通往來、城牆界址的確定等問題,具有重大的學術價值,因此,本文擬仔細梳理關於三巴門的中外歷史文獻,考察三巴門的歷史沿革,以掌握其歷史功能及變遷;另外,通過傳世文獻、實物遺存、城市肌理的三重論證,對三巴門的具體位* 關俊雄, 南京大學碩士,現為澳門特別行政區政府文化局高級技術員。 置進行考證,以得出較為可信的推論,並達到信而有徵的學術要求及規範。

一、意之所指:歷史語境中的“三巴門”

在開展涉及三巴門的文獻梳理前,有必要清晰瞭解中文文獻中“三巴門”一詞在不同歷史語境中的含義。兩任兩廣總督盧坤、鄧廷楨編纂的《廣東海防匯覽》稱:“該西洋夷人建設礮臺,係在前明天啟年間。初造有三巴門、伽思蘭、娘媽閣礮臺三處。” 3 鴉片戰爭抗英名將關天培的《籌海初集》謂:“三巴門礮臺安礮四十七具。”4 這裏的“三巴門”或 “三巴門礮臺”俱指大炮臺,而非城門三巴門。金採香〈澳門夷婦拜廟詩〉云:“三巴門內瑞煙開,夷婦殷勤禮拜來。席地跏跌忘日永,氤氳人氣繞蓮臺。”其註曰:“夷廟名大三巴者,創自前明時,巋然屹立,俯視全澳。其鐘樓垂三百餘年,時刻無纖毫舛誤。廟門石柱,層累而上凡三接,若有神助者。其俗禮拜曰好日,每七日一禮拜。是日老少畢集,奴婢成群,相率跪佛前聽講。香煙人氣,滿室氤氳,竟日不倦。”5 可見,詩中的“三巴門”並非城門,而是指俗稱聖保祿教堂的天主之母教堂的門。該教堂即《澳門記略》中的“寺首三巴”。此外,林則徐報告巡視澳門查禁鴉片之奏摺所言:“臣等即入三巴門,經三巴門寺、關前街、娘媽閣,至南灣。”6 後一個“三巴門”與“寺”連用,指聖保祿教堂。而民國詩人汪兆鏞的〈大三巴門〉7、易麟閣的〈三巴門〉8,所詠其實均是聖保祿教堂。

而文獻中最為常見的情況是,三巴門確指城門,如清末民初詩人梁喬漢詩曰:“三巴門路接香山,舊事嚴防或闖關。戎馬只今無限制,萑苻竟懾賴強蠻。”9 其中的“三巴門”便是指城門。然而,“三巴門”作為城門在不同的歷史語境中,會再延伸出狹義、廣義以至一片區域等不同所指。本文主要探討的“三巴門”是作為單一城門的狹義定義,同時會適當說明其廣義以至所代表之區域的內容。

乾隆年間《澳門記略》載:“大門一,曰三巴門;小門三,曰小三巴門、曰沙梨頭門、曰花王廟門。”10 道光年間《新修香山縣誌》稱:“大門三,曰三巴門、曰水坑尾門、曰新開門。”11 綜合這些記載來看,澳門歷史上曾存在三巴門、水坑尾門、沙梨頭門、小三巴門等城門,而作為城門的“三巴門”一詞,除了狹義上所指的同名單一城門外,亦具廣義含義,指所有城門及其延伸所代表的城牆一線,即葡人居住的界址。在文獻中對葡人居住界址作描述時,一般可分為三種情況。其一,《香山縣誌續編》等具體描述稱:“由家私欄礮臺向北轉西至水坑尾門,又轉西北至大礮臺,再西北至三巴門,又轉北沿白鴿巢至沙梨頭閘門向西南至海邊高樓。”12 其二,以兩至三個城門作代表,

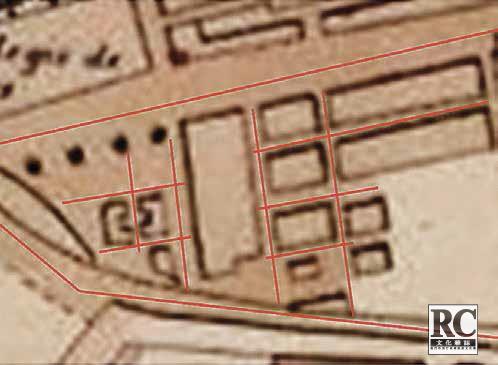

圖1A,1B•〈澳門半島平面圖〉(1889年)與現今地圖(2017年)對比標示底圖引自美國國會圖書館網站(https://www.loc.gov/item/2002624048)、澳門地圖繪製暨地籍局網站 (http://webmap.gis.gov.mo/InetGIS/chn/index.html)

如“澳夷納稅而居,原有限制,東至水坑尾門西至三巴門止”13,“葡人之租借澳門也,始於明嘉靖年間,以三巴、水坑兩門為界”14 等,是以三巴門、水坑尾門作為界線;而“原立三巴門、水坑門、新關門(按:應為新開門)舊址尚在,是為從前舊界也”15,則是以三巴門、水坑尾門、新開門為界。其三,以三巴門指代整條居住界址,如欽差兩江總督耆英、署理兩廣總督袁樹勛、總理各國事務大臣薛煥、三口通商大臣崇厚、香山知縣李徵庸等各級官員所稱“以三巴門墻垣為界,不得踰越”16,“澳夷久住中國,素稱恭順,現議三巴門為界”17,“澳門地基向以三巴門為界”18,“查澳門以三巴門為界,人人皆知”19,“三巴門內方為葡人租界”20 等,均指出葡人住地以三巴門為界,以三巴門指代整個葡人居住界址。事實上,釐清有關“三巴門”一詞所代表的不同含義,對學術研究的有效開展具重要的現實意義,譬如,1817年的〈澳門同知鍾英為批覆原稟前山營遊擊拆毀發瘋寺山坡房屋事下判事官眉額帶嚦諭〉提到“三巴門以外建設瘋院瓦屋”21 與1880年〈倡建鏡湖醫院碑記〉內稱“眾謀經營醫院,議在三巴門外,塵俗不侵,夾以兩大嶺間,清秀可愛”22,其中的“瘋院瓦屋”及“醫院”分別指今望德堂坊及鏡湖醫院。文中前一處“三巴門”指整個葡人居住界址以外的廣闊區域,而後者則為單一城門三巴門。倘若未能察覺兩處文中所言的“三巴門”具有不同所指,便可能會得出望德堂坊和三巴門相鄰的錯誤推論。此外,1851年,澳葡政府要求華人“打掃自己門前地方,不准有擸瀣堆放在街,惟准將擸瀣塵土挑往三巴門外,放於低缺之處”23,其所稱之“三巴門外”,亦應指整個原葡人租居區域以外。

最後,需要指出的是,在三巴門於晚清時期被拆毀後,“三巴門”一名不僅未隨之而消失,反而由城門延伸出區域性含義,“三巴門”逐漸具有了“三巴門外”的含義,指單一城門三巴門以外的一處特定區域“三巴門坊”。 1869年《澳門憲報》中提到當時全澳的街名時,分為基督城(Cidade

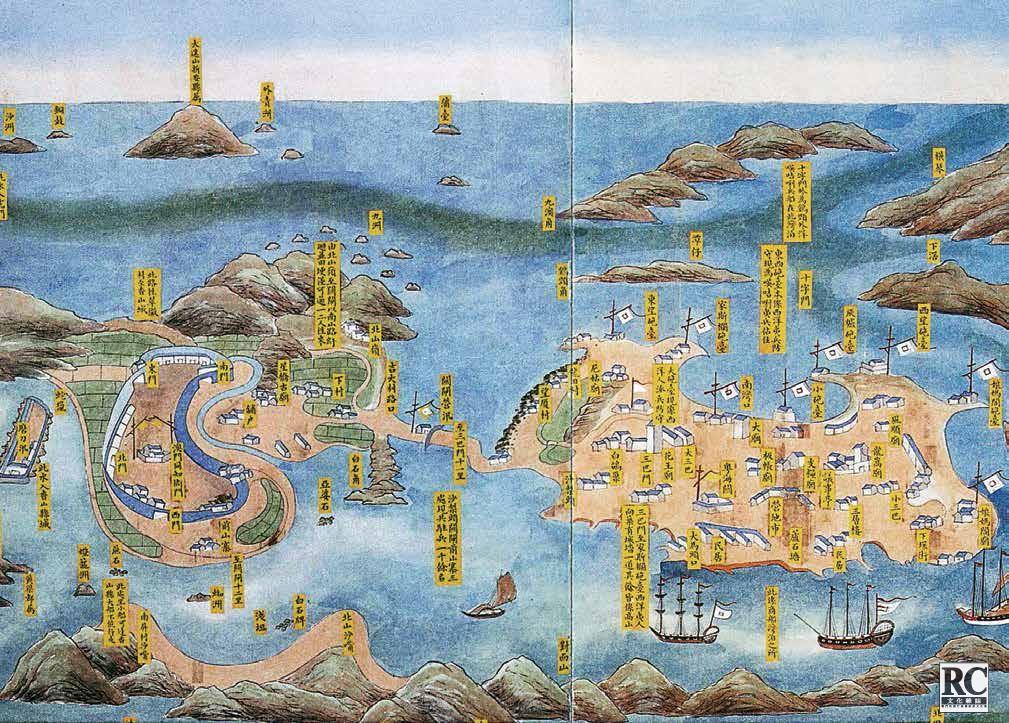

圖2•《澳門記略》〈側面澳門圖〉引自 [清] 印光任、張汝霖:《澳門記略》上卷圖七,北京:國家圖書館影印乾隆西板草堂刻本,2010年

圖2•《澳門記略》〈側面澳門圖〉引自 [清] 印光任、張汝霖:《澳門記略》上卷圖七,北京:國家圖書館影印乾隆西板草堂刻本,2010年

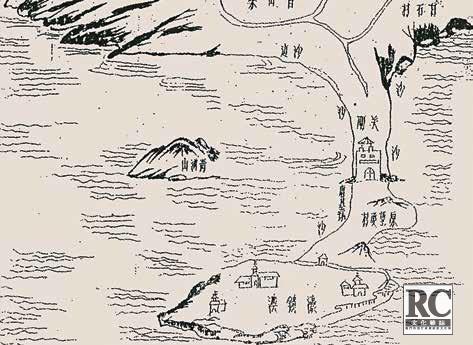

圖3• 十八世紀屏風中的澳門地圖,引自 Francisco Roque de Oliveira, Jin Guo Ping,“ Mapas de Macau dos Séculos XVI e XVII, ” Review of Culture (International Edition), No.17, pp.140-141.

Cristã),即原葡人租居區域,以及市集(Bazar)、沙梨頭、望廈等十二個區域,其中一處名為“已消失的三巴門外之居民點”(Povoação Fóra da Extincta Porta de Santo António)。該處包含名為賣菜地(Largo dos Tim-tins)24 的前地及順成街、興華街等十一條街道25,其中所有街道仍存留至今,至1889年亦只增加了順成圍一處。通過1889年〈澳門半島平面圖〉及現今地圖的城市肌理對比(圖1A、1B)可知,三巴門坊即今連勝街、新勝街、同安街所圍合成近似三角形的區域,而坊內西北的前地空間應為賣菜地26,其時“三巴門街坊並無大生意舖店,其居民均係肩挑負販者多”27。此外,1892年熱心教育人士捐出一些產業給鏡湖值理會,由其出面籌設的五處義學中的三巴門義塾28;1911年關於嘉諾撒修女所管善堂事務的調查報告中提到“三巴門善堂”29;1937年,隨著大批內地體育人士入澳,本地小型足球之風漸起,形成各地區性球隊,其中有三巴門隊30。上述所提到的三巴門,均應指三巴門坊,其作為地名雖不常用,但亦一直延續至今。

圖4•十八世紀初〈澳門城市和港口平面圖〉,引自澳門海事署編:《歷代澳門航海圖:1986年澳門海軍日》,澳門:澳門海事署,1986年,第七章

圖5•1808年〈澳門形勢圖〉,引自中國第一歷史檔案館、澳門一國兩制研究中心選編:《澳門歷史地圖精選》,北京:華文出版社,2000年,第77頁

二、城門之首:三巴門歷史沿革

1. 邊界之門:葡人租居時期的三巴門

澳門城牆的興建最早可追溯至1568年 31,而“三巴門並一連之墻,在天啟三年(按:1623年)始建”32。作為城門的三巴門在中文文獻中有時稱作 “三吧門”、“三巴山門”33。此外,花王廟門亦是三巴門的別稱。《澳門記略》記載澳門城門時稱:“大門一,曰三巴門;小門三,曰小三巴門、曰沙梨頭門、曰花王廟門。”34 湯開建教授指出,葡人稱三巴門為“聖安多尼堂門(Porta de Santo António),直譯作花王廟門”,而由於《澳門記略》的作者不諳葡文故將三巴門與花王廟門重複列出。35 對於三巴門的建築形制,筆者曾指出,另一城門水坑尾門並不是一處簡單的門洞,而是具門樓的城門建築,考慮到水坑尾門只是小門,而三巴門是大門,其理當亦是一處具門樓的城門建築,且規模大於水坑尾門,而從《澳門記略》的〈正面澳門圖〉、〈側面澳門圖〉(圖2)以及18世紀的屏風畫(圖3)中所描繪的三巴門可見,其亦的確具有門樓。此外,作為葡人居住界址的邊緣空間,三巴門對界內界外的兩個空間亦起著連接、隔絕的二元一體作用,且比之水坑尾門,其交通樞紐作用更為顯著。在〈側面澳門圖〉中,水坑尾門有道路連接加思欄炮臺、聖家辣堂(尼姑廟)、東望洋炮臺(東炮臺)、望廈村、普濟禪院(觀音堂)等處,而三巴門更是四通八達,門外有道路經過一道橋樑直通關閘、蓮峰廟(新廟),並在中間有一段向東連接水坑尾門外的道路,可至望廈村等處。該路所經過之橋樑依位置而論應屬新橋或舊橋。《澳門纂略》稱:“新橋、舊橋在澳西北,為入澳之總路。”既稱作“總路”,可見其重要性。而三巴門內則與城內多段道路相連接,東達主教座堂(大廟)、西抵沙梨頭門、往南可至聖地牙哥炮臺(娘媽角炮臺),沿途經過聖安多尼堂(花王廟)、仁慈堂(支糧廟)﹑稅館(大碼頭稅館)、關部行臺、議事亭、十八間、聖老楞佐堂(風信廟)、聖奧斯定堂(龍鬆廟)、燒灰爐炮臺(南環炮臺)、媽閣廟(娘媽廟)、西望洋炮臺(西炮臺)等處。事實上,三巴門外道路作為 “入澳之總路”的重要性得到中、西方地圖文獻的印證。在〈澳門城市和港口平面圖〉(Plan de La Ville Et Du Port de Macao)(圖4)所反映的18世紀初的地理面貌中,連接葡人居住區域至半島北部只繪有一條道路,其起點應即三巴門,其中有一向東分叉至望廈村,而在兩廣總督吳熊光等於1808年隨摺進呈的〈澳門形勢圖〉中,亦只列出一處路程,即於關閘營汛旁標註“至三巴門十一里”(圖5),可見該線路的特殊性及重要性。三巴門係交通要點,加上其具大門的性質,且如前所述為城門中的代表,因此,在地圖中如單畫出一個城門,該門應即三巴門,此類實例為數不少(圖6、圖7、圖8)。

正因為三巴門屬於居住界址內外的要道,葡人特意派兵戍守三巴門。《澳門記略》稱:“夷目有兵頭,遣自小西洋,率三歲一代,轄蕃兵一百五十名,分戍諸炮臺及三巴門。”36 而在清政府方面,官員入澳均經由三巴門:“凡天朝官如澳,判事官以降皆迎於三巴門外,三巴礮臺燃大礮,蕃兵肅隊,一人嗚鼓,一人颭旂,隊長為帕首鞾袴狀,舞鎗前導,及送亦如之。入謁則左右列坐。如登礮臺,則蕃兵畢陳,吹角演陣,犒之牛酒。其燃礮率以三或五發、七發,致敬也。”37 在多份澳門同知來澳前下葡人理事官諭中可見,其常常會知會葡人就迎接事宜列明三項要求,分別是“預備公館”、“夷兵在三巴門伺接”、“大砲臺放砲”38。而當有更高級的官員來澳,葡人更會領兵出三巴門到半島北部迎接。1811年,兩廣總督松筠沿水路前來巡視澳門,駛抵蓮峰廟收泊,“次晨,西洋夷目率領夷兵出三巴門前來……分隊擺列,鼓樂歡迎”39。1839年欽差大臣林則徐會同兩廣總督鄧廷楨巡視澳門、查禁鴉片,亦有理事官做遮·嗎地沙(José Baptista de Miranda e Lima)“率領夷兵一百名迎於關下,兵總四人,戎服佩刀,夷兵肩鳥鎗,排列道左,隊內番樂齊作”。林則徐在蓮峰廟向葡人“申明禁令,諭以安分守法,不許屯貯禁物,不許徇庇奸夷”,之後 “入三巴門,經三巴寺、關前銜、娘媽閣,至南灣,督牽(率)隨員抽查夷樓民屋”。40

如前所述,作為當時葡人居住界址的邊緣空間,城門對界內界外的兩個空間起著連接、隔絕的二元一體作用。湯開建教授及筆者曾推論認為水坑尾門、沙梨頭門曾在一定歷史時期內關閉41;而就三巴門而論,也曾被完全關閉,更是有文獻實證。1753年5月30日,澳門議事會市政議員西蒙·維森特·羅沙(Simão Vicente Rosa)上尉同其他議員聯名寫信給澳督賈士度(Dora Rodrigo de Castro),要求由羅沙出資關閉其住宅毗鄰的街道,設防並建三巴警察所,以利於區域和澳門防衛。賈士度不但批准此建議,而且大加讚揚,並關閉了上述街道、三巴門。42 然而,正如水坑尾門、沙梨頭門後來終究重開一樣,三巴門在大部分時間裡均是有開有閉。龍思泰(Andrew Ljungstedt)稱其於晚上關閉,至早晨打開,至於具體的關閉時間43,1826年,澳門同知馮晉恩下理事官諭中提及三巴門“於定更後關閉”44。定更即晚上八點左右,而繪於1886-1905年間的〈望廈及其附近村落地圖〉則稱是“晚間九點鐘關鎖,鎖匙閘門樓上洋人管”。45

圖6•1673年《香山縣誌》〈澳門圖〉,引自吳志良、湯開建、金國平主編《澳門編年史》第二卷,廣州:廣東人民出版社,2009年,第634頁

圖7•1809年〈澳門圖說〉(局部), 引自中國第一歷史檔案館、澳門一國兩制研究中心選編《澳門歷史地圖精選》,北京:華文出版社,2000年,第75頁

圖8•1881年〈七海沿省圖〉(局部),引自澳門科技大學圖書館全球地圖中的澳門資料庫平台(http://lunamap.must.edu.mo/luna/servlet)

2. 漸成坊區:葡人擴張佔澳後的三巴門

三巴門的邊緣空間性質發生變化始於澳門總督亞馬留(João Maria Ferreira do Amaral)於1847年2月27日張貼佈告,計劃修築三條馬路,分別由水坑尾門(Porta de S. João 46)到蓮峰廟、環繞望廈山、由三巴門連接水坑尾門到蓮峰廟的道路再延伸至關閘門。由於有關區域分佈著華人墳墓,亞馬留勒令在3月底前遷走47;如不起遷,洋人自僱工人遷去48。在葡人擴張居住界址的背景下,三巴門至1863年被拆毀49,到了1886年,和其時“跡趾尚有半邊”的水坑尾門相比,三巴門“不惟門無蹤跡,即圍墻已無基址,亦已平作馬路”。50

除了開闢馬路,葡人在三巴門外亦有其他建設。1847年,亞馬留擅自將三巴門至關閘一帶的部分土地租給葡萄牙人費利佩·歐真(Felipe Ozen),批准他在那裡任意建造房屋51。中文文獻亦稱葡人“將山地招人建造舖屋,約有百餘家,每間每年洋人收地租銀六七元之間”52。翌年,亞馬留通告澳門華人,特別是三巴門至關閘一帶的居民,凡擁有耕地者必須在15日內到澳葡政府辦理土地所有權證書,逾期不辦者,即意味自動放棄,其耕地歸澳葡政府所有。53 葡萄牙東波塔檔案館藏有的相關華人開列稅田單中,張階祖、何積善堂在三巴門外均有田產。54

此外,1860年前,三巴門坊亦已有“係西洋及呂宋各夷所設”、用作人口販賣的招工館。551863年又“設兵房一座,該地五分(按:五分即半畝)”,是葡人在界外最早建設的兵房,後來直到1874年葡人才在水坑尾外、二龍喉、先峯廟外設立兵房,至1883年又在“望廈村內設兵房一座,將該村更館毀拆,建造新橋兵房一座”56。1911-1918年間,汪兆鏞的〈澳官公廨〉註中稱:“兵房五:一在加司欄,一在二龍頭,一在媽閣,一在火船埗頭,一在三巴門。”57 可見,當時三巴門兵房仍是澳門一處最主要的兵房。

另一方面,三巴門坊亦於19世紀末起建成了一系列廟宇。1888年,澳門發生瘟疫,“三巴門合街善信……恭請包丞相遊鎮保安”,疫症平息後,“共議倡建廟宇在三巴門”,於翌年上書獲澳督“批給空地一段,以為廟址”58,即今包公廟。到了1893年,又有呂祖仙院建成。59 1895年,輔仁社“見三巴門福地天生,而水秀山清,尤為名廟之最者”,於是建立醫靈廟、南山廟。60 最後,隨著黃曹二仙廟不晚於1905年建成61,三巴門廟宇群終成今貌。

三、三重論證:三巴門位置考

關於三巴門的具體位置所在,學者間存在不同看法。唐思指三巴門的舊址在新勝街與連勝街交界處附近62;譚學超先生在樊飛豪建築師(Francisco Vizeu Pinheiro)所提供之原始圖基礎上翻譯修訂的〈澳門城牆分佈復原圖〉中,把三巴門標示在大炮臺以東63;英國學者理查•J•嘉瑞特(Richard J. Garrett)繪有澳門北城牆位置圖,亦把三巴門標示在新勝街與連勝街交界。以上三人均未對有關憑據作任何說明或論證。64 呂澤強建築師則根據本傑明•貝克(Benjamin Baker)於1796年繪製的〈澳門城市與港口平面圖〉(Map of the City and Harbour of Macao)之標示,再結合1889年由安東尼奧·赫托(António Heitor)繪製的〈澳門半島平面圖〉(Planta da Peninsula de Macau)得出“ Gate of S. António ”之位置。然而,該文一方面並未察覺到“ Gate of S. António ”與三巴門為同一個城門,導致前文推斷三巴門在大炮臺與聖安東尼堂之間,後來又指 “ Gate of S. António ”在鏡湖馬路與新勝街交界。另一方面,倘據〈澳門城市與港口平面圖〉之標示,不應把“ Gate of S. António ” 定於鏡湖馬路與新勝街交界處,未知是疊圖考證的過程出錯還是作者筆誤所致。65鑒於目前學術界對三巴門的位置尚有爭論,部分論據亦不夠清晰,因此,筆者嘗試以“ 三重證據法 ”重新考訂三巴門的具體位置,以得出較為可信的推論,並達到信而有徵的學術要求及規範。

所謂“三重” 證據,一為傳世文獻,包括文字史料、地圖、繪畫,甚至近代攝影術出現後拍攝的歷史照片;一為實物遺存,包括考古出土的遺物或遺跡,亦指保存在地表的歷史建築或遺跡;一為城市肌理,包括城市的空間格局、路網形態、街區尺度等方面。首先,在傳世文獻方面,經過上述文獻梳理可以得出與三巴門位置直接相關的如下資訊:根據〈正面澳門圖〉可知三巴門位處大炮臺以西,由此可以否定譚學超先生及呂澤強建築師把三巴門標示在大炮臺以東或鏡湖馬路與新勝街交界的觀點。另外,《香山縣誌續編》等論及葡人居住界址範圍時稱“由家私欄礮臺向北轉西至水坑尾門,又轉西北至大礮臺,再西北至三巴門,又轉北沿白鴿巢至沙梨頭閘門向西南至海邊高樓”66,從中可以更準確地知道三巴門位於大炮臺的西北方。由此,已能確定三巴門的大致方位,而要把範圍進一步收窄,關鍵在於下面對中葡文的比照。前文曾提及清政府官員來澳前,會要求理事官“預備公館”、“夷兵在三巴門伺接”、“大砲臺放砲”。在葡文文獻中,對此類已成慣例的安排應有一致的記載。施白蒂(Beatriz Basto da Silva)稱,1829年,署澳門同知郭大人(按:郭際清)宣佈將訪問澳門,要求檢察官準備下榻之所;在安東尼奧街口派兵站崗迎接;三巴門炮臺鳴炮等。67 其中,同樣是三件事“準備下榻之所”、“在安東尼奧街口派兵站崗迎”、“三巴門炮臺鳴炮”,和中文一一對照,“在安東尼奧街口派兵站崗迎”即“夷兵在三巴門伺接”,因此,“安東尼奧街口”和“三巴門”即便不是完全等同,兩者亦相去不遠,那麼,“安東尼奧街”所指為何?筆者認為是今花王堂街(Rua de Santo António),其葡文名直譯是“聖安東尼奧街”。花王堂街如今具兩個街口,在南者連接大三巴街,在北者鄰接白鴿巢前地,其中,前者位於大炮臺的西方,而後者方符合前述三巴門位於大炮臺西北方之推論。然而,需要考慮的是,1829年和今天的花王堂街,兩者的走向、規模是否完全吻合,即近兩百年來,花王堂街的位置是

圖9•1889年〈澳門半島平面圖〉中三巴門至蓮峯廟、關閘及西洋墳場之道路底圖,引自美國國會圖書館網站(https://www.loc.gov/item/2002624048

否曾發生變化,1829年時的安東尼奧街口是否即今天花王堂街的街口。在一般常理下,兩者雖不中亦不遠,因此,能夠推斷三巴門是在今花王堂街北街口附近,而清末程佐衡〈遊歷答問八則〉稱 “花王廟旁有三巴門”68,即三巴門位於聖安多尼堂旁邊。該教堂具體始建年代已不可考,一般認為大概是在1558-1560年間69,位置在現址附近70。到了1608年,教堂遷往現址,但次年即被大火燒燬,其後在1610年重建71,直至1638年再次重建,之後又分別在1809年、1874年燬於火災,並於翌年重建72。雖然經歷了多次重建,但由於該教堂自1608年起一直位處現址,因此,清末程佐衡稱“花王廟旁有三巴門”時聖安多尼堂之位置,亦即今天之位置,即聖安多尼堂作為實物遺存,有助於推論出其周邊即三巴門所在範圍,此亦與前述傳世文獻推論出三巴門位於今花王堂街北街口附近的範圍相互印證。

就以上推論的驗證及再具體化,筆者與此前對水坑尾門的考證一樣,以葡人於三巴門外越界開闢道路及地圖的年代序列考察來開展,選定了1889年由安東尼奧·赫托(António Heitor)繪製的〈澳門半島平面圖〉(Planta da Peninsula de Macau)作為地圖考訂依據。圖中花王堂街北街口一帶的街區肌理已與今貌較為接近,有利於把圖中位置定位到現今。亞馬留於1847年宣佈計劃修築的三條馬路,分別是由水坑尾門到蓮峰廟、環繞望廈山、由三巴門連接水坑尾門到蓮峰廟的道路再延伸至關閘門,而〈澳門半島平面圖〉中沿線標有黑點的主要道路,由關閘出發者,在蓮峰廟附近向東西兩個方向分開,其中,筆者曾指出東側即由水坑尾門到蓮峰廟之道路73,因此,西側道路的終點理當就是三巴門,而圖中所見該道路終點正在聖安多尼堂東側。該處除了向北直抵關閘,向東亦有一條道路通往聖美基墳場,與1886年廣東官員踏勘提及的半島六條主要馬路中的“三巴門至西洋墳”、“蓮峯廟至三巴門”74完全吻合,由此可以確定該處即三巴門之所在(圖9)。而事實上,“三巴門至西洋墳”即今新勝街、西墳馬路,而“蓮峯廟至三巴門”一線的道路除連勝街仍保存至今外,其他部分已因道路變遷而難尋跡影,然而,結合城市肌理經過三重論證後,仍能定位出三巴門即位於今花王堂街北街口以東之連勝街與新勝街交界處。可見,唐思、理查·J·嘉瑞特對三巴門的位置標示,與筆者推論一致,唯未列明論據,以致未能提高其可信度,其他學者亦無從驗證其論據,算是一個小小的遺憾。

圖10•1865-1866年澳門地圖局部及城牆內外的街道底圖,引自 Ana Maria Am, “A Velha Aldeia de Mong Há Que Eu Conhecip,” Review of Culture(Portuguese Edition), No.35-36, p.132

餘論

最後,值得一提的是,如前所述,1869年《澳門憲報》中提到當時全澳的街名時,分為基督城(Cidade Cristã),即原葡人租居區域,以及市集(Bazar)、沙梨頭、望廈等十二個區域,甚至澳葡政府後來在1881年列有存貯火水的第二款相關規定時仍稱:“所有火水要貯在棧內,但該火水棧只准在媽閣地方,過媽閣廟之後方准建棧,或在由三巴門(按:指三巴門坊) 往關閘馬路之處建亦得。”75 顯然對城內、三巴門坊至關閘兩處範圍有所區分,可見,雖然葡人在1847年起已突破原界址,但在1869年以至1881年時仍保留有昔日界內界外觀念的歷史痕跡。

在1869年《澳門憲報》刊載的街道名冊中,把白鴿巢前地列入城區,即原葡人租居區域,而連勝街、新勝街則屬三巴門外之居民點範圍。上述街道分別屬於城區內外,正意味著它們的交界處附近即為昔日界址。有關發現的意義於三巴門的位置界定而言,固然只屬於旁證,因單憑街道名冊只能確定界址沿線範圍,而未能定位出城門的具體位置,然而,以城牆走向及位置的考訂而論,則具重要的參考價值。事實上,在大炮臺以東的一系列街道中,1869年的街道名冊把醫院後街、水坑尾巷、水坑尾街、崗陵街等列入城區內;水井斜巷、東望洋街則屬城外的望德堂坊(Bairro de S. Lazaro),與繪於1865-1866年的地圖所見該區域城牆內外街道的分佈狀況相吻合(圖10)。由此可見,倘若對1869年街道名冊中的所有街道位置進行考證,正如前文以街道分佈考訂出三巴門坊範圍一樣,將可由街道分佈來考訂葡人租居界址,除了作為城牆位置考訂新的學術思路和突破點,亦能為確定當時望廈村、沙梨頭村、望德堂坊等範圍提供重要的參考資料。

註釋:

1 Richard J Garrett, The Defences of Macau: Forts,Ships and Weapons over 450 Years, Hong Kong:Hong Kong University Press, 2010, pp. 55-56.

2 譚學超:《澳門城牆與堡壘炮臺》,香港:三聯書店,澳門:澳門基金會,2009年,頁27。

3 [清]盧坤、鄧廷楨編《廣東海防匯覽》,卷三二,頁二十四。清道光刻本。

4 [清]關天培:《籌海初集》,臺北:華文書局影印道光刊本,1969年,卷一,頁四三。

5 [清]方恒泰:《橡坪詩話》,卷四。廣東省立中山圖書館藏清道光刻本。

6 [清]林則徐:〈會奏巡閱澳門情形摺〉,載中國第一歷史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所合編《明清時期澳門問題檔案文獻匯編(六)》,北京:人民出版社,1999年,頁376。

7 汪兆鏞〈大三巴門〉:“乾隆全盛時,封禁唐人廟。畏懷豈無術,所貴樹聲教。一廢不復興,綠蕪黯斜照。堂移門猶存,雕石彌晃燿。鞾帕迎漢官,故事足憑弔。”其中“堂移門猶存,雕石彌晃燿”應指聖保祿教堂前壁,即大三巴牌坊,“鞾帕迎漢官,故事足憑弔”應指三巴城門,由其註可知汪兆鏞把兩者混作一談。轉引自汪兆鏞著、葉晉斌圖釋《澳門雜詩圖釋》,澳門:澳門基金會,2004年,頁54。

8 易麟閣〈三巴門〉:“誰見三巴起麗譙,復誰重睹燒痕焦?伊波不洗巖千佛,梁寺猶餘壁一蕭。砌色近迷孤壘月,市聲遙和兩灣潮。巋然寧獨驚神斧,歷遍風雲兀九霄。”轉引自章文欽箋註《澳門詩詞箋註》民國卷(下),澳門:澳門特別行政區文化局、珠海:珠海出版社,2003年,頁531。

9轉引自章文欽箋註《澳門詩詞箋註》晚清卷,澳門:澳門特別行政區文化局、珠海:珠海出版社,2003年,頁237。

10 [清]印光任、張汝霖:《澳門記略》,北京:國家圖書館影印乾隆西板草堂刻本,2010年,下卷頁二十三。

11 [清] 祝淮:《新修香山縣誌》卷四,頁一一五。

12厲式金:《香山縣誌續編》卷六,頁七;〈粵督張人駿使高而謙收勘界維持總會郭乃心等函〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(三)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁669。

13〈望廈鄉紳張耀昌稟〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(一)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁116。

14〈外部收南洋爪哇梭羅中華商會稟〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(二)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁351。

15〈外部收泗水商務總理李炳耀等稟〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(二)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁355。

16〈欽差兩江總督耆英等奏報大西洋意大里亞國通商章程議定各情形摺〉,載中國第一歷史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所合編《明清時期澳門問題檔案文獻匯編(二)》,北京:人民出版社,1999年,頁498。

17〈外部收兩廣總督袁樹勛文〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(二)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁318。

18〈總署收理總各國事務大臣薛煥、三口通商大臣崇厚函〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(三)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁111。

19 〈總署收三口通商大臣崇厚文〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(三)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁124。

20 〈香山縣李徵庸稟〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(一)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁175頁。

21〈澳門同知鍾英為批覆原稟前山營遊擊拆毀發瘋寺山坡房屋事下判事官眉額帶嚦諭〉,載劉芳輯、章文欽校《清代澳門中文檔案彙編》上冊,澳門:澳門基金會,1999年,頁10。

22 〈倡建鏡湖醫院碑記〉,光緒六年立。

23 《澳門憲報》1851年5月10日第6號,頁74。

24 Largo dos Tim-tins 對應之中文名稱賣菜地。見Euclides Honor Rodrigues Vianna, Cadastro das Vias Públicas de Macau no Anno de 1905, Macau : Tipografia Noronha &Ca., 1906, p. 3.

25 《澳門憲報》1869年7月26日第30號,第141-143頁;1869年8月2日第31號,第146、147頁。

26 Euclides Honor Rodrigues Vianna 稱賣菜地位於連勝街(Cadastro das Vias Públicas de Macau no Anno de1905, Macau : Tipografia Noronha & Ca., 1906, p. 3.)。

27 《澳門憲報》1896年11月7日第45號,頁538。

28 吳潤生主編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年,頁207。

29 《澳門憲報》1911年1月28日第4號,頁45、46。

30鐵面人編:1950年《體育年刊》之〈一年來澳門體育·小足球〉,轉引自湯開建〈澳門近代體育的形成與發展〉,載吳志良等主編《澳門史新編》第三冊,澳門:澳門基金會,2008年,頁957。

31 加斯帕爾.福魯圖奧佐(Gaspar Frutuoso)著、范維信譯〈懷念故土(第二篇手稿)〉,《文化雜誌》中文版,第31期,頁123。

32 〈總署致廣東巡撫郭嵩燾函〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(三)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁120。

33〈兩廣總督松筠奏報澳門夷情摺抄件〉,載劉芳輯、章文欽校《清代澳門中文檔案彙編》上冊,澳門:澳門基金會,1999年,頁369。

34 [清]印光任、張汝霖:《澳門記略》,北京:國家圖書館影印乾隆西板草堂刻本,2010年,下卷頁二十三。

35 湯開建:〈道光七年“香山縣下恭常都十三鄉採訪冊”的發現及其史料價值〉,《澳門研究》第63期,頁143。

36 [清]印光任、張汝霖:《澳門記略》,北京:國家圖書館影印乾隆西板草堂刻本,2010年,下卷頁二十七。

37 [清]印光任、張汝霖:《澳門記略》,北京:國家圖書館影印乾隆西板草堂刻本,2010年,下卷頁二十八。

38〈署澳門同知梁為臨澳查閱飭備公館等事下理事官諭〉、〈代理澳門同知馮晉恩為臨澳巡閱飭備公館事下理事官諭〉、〈澳門同知顧遠承為回任閱澳飭備公館事下理事官諭〉,載劉芳輯、章文欽校《清代澳門中文檔案彙編》上冊,澳門:澳門基金會,1999年,頁387、389。

39〈兩廣總督松筠奏報察看澳門海口寧靜安貼等情摺〉,載中國第一歷史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所合編《明清時期澳門問題檔案文獻匯編(二)》,北京:人民出版社,1999年,頁22。

40〈欽差兩江總督林則徐等奏報巡閱澳門抽查華夷戶口等情摺〉,載中國第一歷史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所合編《明清時期澳門問題檔案文獻匯編(二)》,北京:人民出版社,1999年,頁345、346。

41湯開建:〈道光七年“香山縣下恭常都十三鄉採訪冊”的發現及其史料價值〉,《澳門研究》第63期,頁143、144;關俊雄:《清代水坑尾歷史探研》,《文化雜誌》(待刊)。

42 [葡] 潘日明(Benjamin António Videira Pires)著,蘇勤譯《殊途同歸——澳門的文化交融》,澳門:澳門文化司署,1992年,頁115。

43 Andrew Ljungstedt , An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China, and of the Roman Catholic Church and Mission in China,Boston: James Munroe & Co., 1836, p. 24.

44〈澳門同知馮晉恩為嚴禁蕃人黑夜攔拿過路民人事下理事官諭〉,載劉芳輯、章文欽校《清代澳門中文檔案彙編》上冊,澳門:澳門基金會,1999年,頁437。

45 〈望廈及其附近村落地圖〉,轉引自《文化雜誌》第77期,第188頁。

46 關於Porta de S. João,吳志良等譯作新開門,見吳志良、湯開建、金國平主編《澳門編年史》第四卷,廣州:廣東人民出版社,2009年,頁1626;筆者則認為Porta de S.João是水坑尾門,詳見關俊雄《清代水坑尾歷史探研》,《文化雜誌》(待刊)。

47 Manuel Teixeira, Toponímia de Macau, Vol.1, Macau:Imprensa Nacional de Macau, 1979, pp. 419, 491.

48 〈光緒十二年七月委員德富稟〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(一)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁126。

49 三巴門及水坑尾門拆毀時間存在多種說法,筆者認為以同治二年(1863年)說最為可信,詳見關俊雄:《清代水坑尾歷史探研》,《文化雜誌》(待刊)。

50 〈光緒十二年七月委員德富稟〉,載“中央研究院”近代史研究所編:《澳門專檔(一)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁125。

51 吳志良、湯開建、金國平主編《澳門編年史》第四卷,廣州:廣東人民出版社,2009年,頁1632。

52〈光緒十二年七月委員德富稟〉,載“中央研究院”近代史研究所編:《澳門專檔(一)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年, 頁 126。

53《澳門憲報》1848年5月15日。轉引自吳志良、湯開建、金國平主編《澳門編年史》第四卷,廣州:廣東人民出版社,2009年,頁1635。

54〈張階祖開列在三巴門等處稅田單〉、〈何積善堂開列在三巴門外稅田單〉,載劉芳輯、章文欽校《清代澳門中文檔案彙編》上冊,澳門:澳門基金會,1999年,頁84、85。

55〈廣東巡撫耆齡奏覆查明夷人誘拐人口設館招工現飭查禁片〉,載中國第一歷史檔案館、澳門基金會、暨南大學古籍研究所合編《明清時期澳門問題檔案文獻匯編(二)》,北京:人民出版社,1999年,頁601。

56 〈光緒十二年七月委員德富稟〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(一)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁126、127。

57 汪兆鏞著、葉晉斌圖釋《澳門雜詩圖釋》,澳門:澳門基金會,2004年,頁41。

58 〈憲諭遵守碑記〉,光緒二十二年三巴門合街眾信值事等立。

59 [清]吳德清:〈創建澳門三巴門呂祖仙院碑序〉,光緒十九年立。譚世寶:《金石銘刻的澳門史:明清澳門廟宇碑刻鐘銘集錄研究》,頁371—372。

60〈輔仁社自建仙佛境醫靈廟南山廟碑記〉, 光緒二十一年立。譚世寶: 《金石銘刻的澳門史: 明清澳門廟宇碑刻鐘銘集錄研究》,頁376。

61 黃曹二仙廟上層門框楹聯落款為光緒乙巳年(1905年)。

62 唐思:《澳門風物誌》,澳門:澳門基金會,1994年,頁52。

63 譚學超:《澳門城牆與堡壘炮臺》,香港:三聯書店,澳門:澳門基金會,2009年,頁27。

64 Richard J Garrett, The Defences of Macau: Forts,Ships and Weapons over 450 Years, Hong Kong:Hong Kong University Press, 2010, pp. 55-56.

65 呂澤強:〈十七至二十世紀澳門北城牆城門的初步研究〉,《城市經緯》第2期,頁53、54。

66厲式金:《香山縣誌續編》卷六,頁七;〈粵督張人駿使高而謙收勘界維持總會郭乃心等函〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(三)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁669。

67 [葡]施白蒂(Beatriz Basto da Silva)著、姚京明譯《澳門編年史:十九世紀》,澳門:澳門基金會,1998年,頁46。

68 [清]程佐衡:〈遊歷答問八則〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(一)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,第262頁。

69 另有一說建於1553年,見金國平〈葉權所描述澳門教堂考〉,載於《澳門研究》,2012年第2期(總第65期),頁92;也有學者認為建於1565年,見[法]裴化行(Henri Bernard)著,蕭濬華譯《天主教十六世紀在華傳教誌》,商務印書館,1936年,頁126。

70 Maria Regina Valente, Igrejas de Macau, Instituto Cultural de Macau, 1993, p. 88.

71 吳宗嶽:《澳門教堂之旅》,培生教育出版社,2010年,頁5。

72 Maria Regina Valente, Igrejas de Macau, Instituto Culturalde Macau, 1993, p. 89.

73 關俊雄:〈清代水坑尾歷史探研〉,《文化雜誌》(待刊)。

74 〈光緒十二年七月委員德富稟〉,載“中央研究院”近代史研究所編《澳門專檔(一)》,臺北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,頁126。

75 《澳門憲報》1881年1月1日第1號,頁2。

* 關俊雄, 南京大學碩士,現為澳門特別行政區政府文化局高級技術員。