摘 要 絲綢之路在古代稱“絲路”及“賽里斯之路”。1887年,德國地質地理學家李希霍芬在出版其著《中國——根據自己的親身旅行和在此基礎進行研究的成果》正式提出“絲綢之路”和“海上絲綢之路”名稱。此後130年來為世界各國的專家學者所認同,而且大家認為,所謂“絲綢之路”,其內涵就是古代東西方國家之間的經濟、政治、宗教、文化相互交流道路的一個代名詞。

關鍵詞 絲綢之路;絲路研究;李希霍芬;明清時期(1553-1840);澳門樞紐;“一帶一路”

2017年5月14日,習近平總書記在北京舉行的“一帶一路”合作高峰論壇開幕式上發表主旨演講時指出:“‘一帶一路’建設植根於絲綢之路的歷史土壤。”1這就是說,“一帶一路”並非是空穴來風,而是有其深遠和深厚的歷史底蘊的。所以本文擬就“一帶一路”名稱的來龍去脈作一探源,以加深對我國當前大力實施“一帶一路”倡議的理解。

一

恕我孤陋寡聞,就我所看到的中外古籍文獻,並未發現有“絲綢之路”的名稱記錄,但卻有絲綢之路的前世雛形的記載。西元前4世紀意大利作家克泰夏(Cetésias)在其著作中記錄有“絲路”一詞。2 然而“絲路”並不是今天我們所說“絲綢之路”的縮寫,因為絲和綢並不等同。絲是綢的原料,綢是絲的織品。所以在同一世紀印度孔雀王朝月護大王的侍臣驕胝里耶(Kautilya)著《治國安邦術》(Arthashastra)時曾記述過“驕奢耶和產在支那的成捆的絲”,說明在西元前4世紀,支那(指古中國)只有“絲”輸入印度。

中國是世界上最早養蠶抽絲的國家之一。傳說在遠古先祖螺祖就親自養蠶了。1926年,考古學家在山西省西陰村新石器時代遺址中,就發現了半個用刀切割過的蠶繭。3 這就是我國最早養蠶抽絲的物證。

西漢元狩四年(西元前119),漢武帝派遣張騫第二次出使西域(玉門關以西地區,包括亞洲的中西部、印度半島、歐洲東部和非洲北部),攜帶萬頭牛羊和大量絲綢織物和金錢,浩浩蕩蕩300 人的隊伍。張騫親自率領部分要員到烏孫(今祁連、敦煌),他的副使率眾分別到康居、大宛和大月氐,其中大宛即今天俄羅斯的費爾幹納(Ferghana)盆地。查《漢書》,雖然未發現有記載張騫出使西域是“絲綢之路”或“絲路”的記錄,但他帶中國絲綢往西域確係史實。而且為西域人所稱頌,並以“絲”字稱呼中國或直接叫“絲國”(seres)。所以,自西元前1世紀始,西方地區出現有關“賽里斯國”的記載。

古希臘地理學家泰略•馬利奴斯(Marinus of Tyre)利用馬其頓商人馬埃斯蒂蒂(Maes Titianos)派其下屬東往賽里斯做生意的遊記撰著一部地理書,書中記錄向東經商之路稱為“賽里斯之路”:

這條路是西方商人為了販運絲綢,從幼發拉底河渡口出發,向東前往賽里斯國的一條商路。這條路途經一個叫石塔的中轉站,最終到達賽里斯國首都賽拉(sera),洛陽。4

從以上外國古代典籍來看,未有“絲綢之路”一名的記載,中國古籍也未見著錄。

近代以來,西方國家的東方學家更多關注“賽里斯之路”的研究。1860年後,英國地理學家亨利·玉爾(Henry Yule)利用意大利全國檔案對外公開的機會,在佛羅倫斯、比薩、威尼斯、梵蒂岡等地的圖書館、檔案館中搜集資料,撰寫了兩卷本的著作:《中國和通往中國之路——中世紀關於中國的記載匯編》。他在該書的第一卷正文部分研究了古希臘、羅馬關於賽里斯國的記載,在第一卷的19篇附錄中,摘錄披露了古希臘·埃及的地理學家克勞德·托密勒(Claudius Ptolemy)於西元159年編寫的8卷本的《地理誌》所記的“賽里斯之路”的全部內容。1871年,玉爾又在倫敦出版了《威尼斯人馬可·波羅先生關於東方諸王國及其奇聞和記錄》(The Book of Ser Marco Polo, the Venetian: Concerning the Kingdoms and Marvels of the East, Vols. 1, 2, London, 1871),1872年英國倫敦皇家地理學家學會給玉爾頒發“創建者獎章”(最高金質獎章)。玉爾的這兩本著作,雖然仍用“賽里斯之路”名稱,但對於後來德國地理學家費爾特南·李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)首創“絲綢之路”學術名稱影響極大。

李希霍芬於1856年在柏林大學畢業,後於1868至1872年獲加利福亞銀行和上海外商會的資助,到中國的華東、華北、華中、東北、西南和西北的陝西等地進行七次考察,於1872年回到德國。李希霍芬於1875年出任波恩大學地質學教授,把對中國考察的資料整理,撰著了五卷本的著作《中國——根據自己的親身旅行和在此基礎上進行研究的結果》(China: Ergebnisse Elgener Reisen Un Darauf Gegründeter Studien, 5vol,1887-1912),簡稱《中國》。

1877年,他在柏林出版了該書的第一卷,共758頁,內容共2篇。第一篇《中國和中亞》,敘述“中亞地區與中國在自然地理學的關係”;第二篇《有關中國知識之發展》。在此篇的第十章,專論“中國與南方民族以及來自中國的西方民族之間的交通往來之發展”。該章是第一卷的重點,共有330頁,佔全書篇幅近一半,敘述古代至1877年的中西交通史,主要是參照前述玉爾所著《中國和通往中國之路》,同時論述了托密勒《地理誌》馬利奴斯所記載的“賽里斯之路”,並在目錄和469頁處兩次提出了“絲綢之路”(Seidenstrasse des Marinus),而且把德文的“絲綢”(Seiden)和道路(Strasse)合併成一個新名詞“絲綢之路”(Seidenstrasse)。與此同時,在該書的第500-501頁之間,印有李氏於1876年繪製的一幅中亞地圖。這是歷史上第一幅“絲綢之路地圖”。而在地圖說明中提出“海上絲綢之路”的名稱,只是未加詳細論說。《中國》的第2、4卷分別於1882、1883年出版;第5卷、第3卷分別於1911年、1912年出版。1883年,李氏編輯了與《中國》一書相配套的兩卷本的《中國地圖集:山嶽形態學和地質地圖》,並於1885年在柏林出版。

因為兩部巨著的出版,李希霍芬於1878年獲英國皇家地理學會授予最高金質獎章“創建者獎章”的獎勵,成為19世紀西方最偉大的中國地理專家,備受稱讚,飲譽全球。

綜上所述說明,作為科學意義名稱的“絲綢之路”是李希霍芬在克泰夏初提“絲路”,馬利奴斯、玉爾次提“賽里斯之路”的基礎上而命名的,時間跨越由西元前4世紀至西元1877年的2277年,其內涵就是古代東方和西方國家地區之間逐步形成的經濟、政治、宗教、文化相互交流、交往的道路。

二

此後,更多的西方國家的地理學、歷史學等學者關注和研究“絲綢之路”。19世紀,法國著名漢學家沙畹(Édouard Chavannes)出版了其著作《西突厥史料》(Documents sur les Tou-klue(Turks) occidentaux),書中提出世界有陸、海兩條“絲綢之路”:

絲綢之路有陸、海兩道,北道出康居,南道為通印度諸港之海道,以婆廬羯沈(broach)為要港。又稱羅馬Julstin Ⅱ,由於五三一年遣使至阿拉伯西南yémen 於himyarites人約,命其往印度購絲,而轉售於羅馬人,緣其地常有舟航至印度。5

1910年, 德國歷史學家阿爾伯特• 赫爾曼(Albert Herrmann)率先接受“絲綢之路”命題,並將自己寫的一部專著定名為《中國和敘利亞之間的古代絲路》。但直至此時,“絲綢之路”一名尚未成為共識而被普遍接受。到了1933年10月21日,李希霍芬於1888-1892年在柏林大學任教授時指導過的博士研究生、瑞典人斯文·赫定(Sven Anders Hedin),以國民黨南京政府鐵道部顧問兼鐵道西北公路查勘隊之名義,率領一個考察隊從北京出發,經西南下西安,又經河西走廊,然後沿著羅布泊北岸和孔雀河至庫爾勒,最後北上烏魯木齊回北京,進行了3年(1933-1935)的查勘,最後編著了三本探險著作:《大馬的逃亡》《絲綢之路》和《遊移的湖》,被稱為有關“戰爭”、“道路”和“湖泊”三部曲,共70多萬字。其中《絲綢之路》一書於1936年在斯德哥爾摩出版瑞典文版,在德國萊比錫出版德文版,1938年在紐約出版英文版,1939年在日本出版日文版,向全世界介紹了“絲綢之路”。書中曰:

絲綢之路全程,從西安經安西、喀什噶爾、撒馬爾罕和賽流西亞,直至推羅,直線距離4200英里,如果加上沿途繞灣的地方,總共約有6000英里,相當於赤道的四分之一。6

他還肯定地介紹了一條從海上運輸中國絲綢到地中海國家的“海上絲綢之路”:

在樓蘭被廢棄之前,大部分絲綢貿易已始從海路運往印度、阿拉伯、埃及和地中海沿岸城鎮。7

到20世紀40年代,研究“絲綢之路”的學者不斷增多。1942年,法國著名漢學家格魯賽(Rene Crousset)出版了他的專著《中國史》一書,其中有14章篇幅介紹和論述“絲綢之路”。1945年之後,法國當代最大的印度學和梵文學家讓•菲力奧禮(Jean Filliozat,1906-1982)開始致力於“海上絲綢之路”的研究,並於1956年出版《印度的對外關係》、1986年出版了輯錄的《從羅馬看印度、有關印度古代拉丁文文獻》(L’Inde vue de Rome: Textes latins de I’Antiquité relatifs àI’Inde)兩本著作,把自己早就陸上和海上絲綢之路的見解和文獻介紹和闡述出來。

1963年,法國著名學者布林努瓦夫人(Luce Boulnois),撰著出版了具有嚴格限定意義的科學專著《絲綢之路》(La Route de Lasoie,1963)。該書法文版在巴黎重版三次,並被譯成德文、英文、西班牙文、波蘭文、匈牙利文、日文、中文出版發行。該書將“絲綢之路”的時空擴展了,從古代寫到現代,從中國寫到全世界。她寫道:

研究絲路史,幾乎可以說是研究整部世界史,既涉及歐洲大陸,也涉及北非和東非。如果再考慮到中國瓷器和茶葉的外銷以及鷹洋(墨西哥銀元)流入中國,那麼它還可以包括美洲大陸。它在時間上已持續了近25個世紀。8

她特別肯定西元前1世紀中國絲綢運入印度至羅馬有三條道路:第一條是中亞,既通過大夏國的道路,“這條道路要翻越喜馬拉雅山山脈”,第二條是“緬甸之路”﹔第三條是海路:

它從中國廣州灣(今湛江市)的南海岸出發,繞過印度支那半島,穿過麻六甲海峽,再逆流而上,直至‘恒河河口’,這條路似乎僅僅由印度商船通航。商人們再從孟加拉灣海岸出發,沿恒河頂風破浪,一直到達恒河大門,然後便停止了海航,商品經陸路一直運輸到西海岸的海港,波斯和阿拉伯地區,後來也運銷歐洲⋯⋯在一世紀末以前,地中海地區所進口的大部分絲綢似乎都是通過海路而運輸的,並不經由穿過波斯的陸路。9

1994年,布林努瓦夫人又在《第歐根尼》雜誌發表長篇論文〈天馬與龍涎:12世紀之前絲綢之路上的物質文化傳播〉。

從布林努瓦的著作看,“絲綢之路”實際上就是兩千年來中國到印度以至西方國家的一片交通貿易路線的通道,從陸路到海路,從戈壁灘到綠洲,途經無數個國家和城市和商品集散地。而往來這片路線網絡的不僅有商人,也有使者、海員、學者、藝術家、以至奴婢等。

20世紀80年代以後,國內外興起了研究絲綢之路的熱潮。1981年,法國學者雅克·布羅斯(Jacques Brosse)在巴黎出版了其著作《發現中國》(La Découverte de la Chine, 1981)。在第一章第一節“絲綢之路”中,作者介紹了陸、海“絲綢之路”:

一世紀時,中國的絲綢傳到了羅馬,在貴婦人中風靡一時⋯⋯

當時存在著兩條通商大道。其一為陸路,由駱駝隊跋涉,這就是絲綢之路。它從安都(Antioche)起,穿過了整個安息帝國(L’Empire Parthe),然後在到達中國之前要越過帕米爾和塔里木盆地的綠洲,最後到達了可能為長安城的首都賽拉(Sera Métropolis), 洛陽⋯⋯

另一條路就是海路,它就是未來的“香之路”,經紅海和印度洋而抵達馬拉巴爾的印度海岸謬濟里斯(Muziris),或者是柯洛曼德爾(Coromandel)河岸的本地治里(Pondichéry, Pondonké),然後再經過麻六甲海峽和印度支那而沿中國海岸北上,一直到達《厄里特利亞海航記》(Périple de la mer Erythrée)中所說的“特大城”秦那(Thina)。10

鑒於研究“絲綢之路”熱潮的興起,1987年聯合國教科文組織決定對“絲綢之路”進行國際性的全面研究,並實施1987-1997年“絲綢之路:對話之路綜合考察”(Integral study of the Silk Roads: Roads of Dialogne)十年規劃大型項目。在制定這項研究考察規劃的時候,曾對絲綢之路的命名進行過討論和爭論,有些國家的學者提出,“絲綢之路”貿易的商品不僅有絲綢,而且有大量的香料和瓷器等貨物,因此這條東西方國家之間的商路應稱為“瓷器之路”或者“香料之路”“瓷器之路”。但更多的學者認為,古代東西方國家之間經此路往來者,不僅是商品貿易,而且有廣泛的文化交流,如佛教、基督教、伊斯蘭教等的東傳,中國的印刷術、指南針、造紙術、火藥的西傳等。經過爭論,最後一致認為“絲綢之路”是中國和中亞國家的絲綢貿易開始的,影響頗多,而且能夠涵蓋物質、文化交流的豐富內容。於是1990年10月23日,聯合國教科文組織發起“海上絲綢之路”綜合考察,由30個國家的50多位科學家和新聞記者組織而成的海上遠征隊,乘坐由阿曼蘇丹提供的“和平方舟”(Ship of Peace)號考察船,從意大利的威尼斯港起航出發,先後經過亞德里亞海、愛琴海、地中海、蘇伊士運河、紅海、阿拉伯海、印度洋、麻六甲海峽、爪哇海、泰國灣、中國南海、東海和朝鮮海峽,途經意大利、希臘、土耳其、埃及、阿曼、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡、馬來西亞、泰國、汶萊、菲律賓、印尼、中國、韓國和日本等十六個國家的威尼斯(Venice)、雅典(Athens)、庫薩達吉(Kusadasi)、亞歷山大(Alexandria)、塞拉萊(Salalah)、馬斯喀特(Muscat)、卡拉奇(Karachi)、阿果(Goa)、可倫坡(Colombo)、馬德拉斯(Madras)、普吉(Phuket)、麻六甲(Malacca)、蘇臘巴亞(Surabafe)、曼谷(Bangkok)、汶萊(Brunei)、馬尼拉(Manila)、廣州(Guangzhou)、泉州(Quanzhou)、釜山 (Busan)、博多(Kyongin)、崗山 (Hakata)、大阪(Osaka)等22個港口城市進行考察,歷時近四個月,行程2.1萬公里。

遠征隊在威尼斯考察時,在一座古廟裡發現一批製作精湛的明嘉靖至康熙年間(1522-1722)的中國絲綢;在土耳其、埃及、阿曼、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞、印尼和菲律賓的50多座博物館和考古遺址中,發現了數以萬計的中國瓷器和貨幣;在西奈半島上,發現了3000多塊宋代的瓷片。經鑒定,這些瓷片是14世紀通過海路運往埃及的。在阿曼南部的佐法爾地區,意大利學者發現了中國古書記載阿拉伯商人出海經商和鄭和下西洋曾六次停泊的著名港口“勿拔鎮”,並有宋代時期的中國瓷片和銅錢。在巴基斯坦南部古港班波爾、印度南端的馬納爾灣和馬拉巴爾海岸、斯里蘭卡北部的阿努拉達普拉地區,發現了唐宋以來廣東燒製的青花瓷器;在泰國灣,發現了沉沒於海底的8艘14—17世紀的中國商船,其中有一艘載運有唐、宋、元、明的中國瓷器、樂器、首飾、銅鎖和銅鏡等物品,充分說明“海上絲綢之路”與中國廣東省有著非常密切的關係。考察船於1991年2月9日到達廣州,停留三天,與廣東學者在東方賓館舉行了“廣州與海上絲綢之路”的學術座談會,出版了《廣州與海上絲綢之路》論文集和《南海絲綢之路文物圖集》。然後轉赴福建泉州,於2月17-20日舉行“中國與海上絲綢之路”學術討論會並出版了 《中國與海上絲綢之路》論文集。

三

查中國古籍,確實無“絲綢之路”一詞的記錄,所以對我國來說,“絲綢之路”是舶來詞。我國學者研究絲綢之路雖起步稍慢,但卻後來居上。據我所知,最早提到與“絲綢之路”相關的國學大師是王國維。他曾撰文指出:“自來西域之地,凡征伐者自東往,貿易者自西來,此事實也。”11

中國國學大師、北京大學季羨林教授留學德國十年(1935-1946),精通德文、梵文及中西古語言12種。他接受德國學者研究“絲綢之路”的影響,回國後於1955年撰寫和發表了〈中國蠶絲輸入印度問題的初步研究〉約5萬多字的長篇論文,以充分的文獻證據論述“中國蠶絲”的向外傳播可能在西元前三四百年以前已開始了,並提出“橫亙歐亞”的“絲路”命題。文章除了簡述中國蠶絲向西域、波斯和西歐輸出外,重點論述中國蠶絲輸入印度的過程和道路,認為中國蠶絲輸入印度“有五條道路:南海道、西域道、西藏道、緬甸道、安南道。”在論述“南海道”一節,就是引用了《漢書》卷二十八下〈地理誌〉的“自日南障塞、徐聞、合浦船行可五月,有都元國……”這條最早的和非常重要的史料為依據,論證了中國蠶絲從南海道的“雷州半島發船”輸入印度伊始,以後經魏晉南北朝、隋、唐、宋、元、明、清等朝代,中國蠶絲經這條重要道路運至印度”。他指出:

綜觀自漢武帝以來中印海上絲織品貿易的情況,我們可以看到,在漢代運去的是“雜繒”……到了宋代元代,中國海上貿易空前發展,於是“絲帛”、“纈絹”,“五色緞”,“青緞”,甚至“蘇杭色緞”就大量運至印度,金烏古孫仲端《北使記》裡記載,“(印都回紇),金、銀、珠、玉、布帛、絲帛極廣”。可見數量之多了。到了明初可以說是達到中印海上貿易的最高潮,中國的“紡絲”,“色絹”,“色緞”,“白絲”,源源運至印度。12

1974年,國學大師饒宗頤教授發表了〈蜀布與Cinapatta——論早期中、印、緬之交通〉的長篇論文,除了論述蜀布從陸路輸入印度、 緬甸外,並在最後以“附論:海道之絲路與昆侖舶”一節,專論“海道作為絲路運輸的航線”:

海道的絲路是以廣州為轉口中心。近可至膠州,遠則及印度。南路的合浦,亦是一重要據點,近年合浦發掘西漢墓,遺物有人形足的銅盤。而陶器提笛,其上竟有朱書寫著“九真府”的字樣,九真為漢武時置的九真郡⋯⋯這個陶篙是九真郡所製的。而在合浦出土,可見交、廣兩地往來密切⋯⋯中、印海上往來,合浦當然是必經之地。而廣州向來為眾舶所湊,至德宗貞元間,海舶珍異,始多就安南市易。13

從此以後,世界各國學者研究“絲綢之路”的熱潮隨即興起。其時,正當我國“文化大革命”動亂時期,所以中國學者對此無人問津。

1978年,中國共產黨第十一屆三中全會迎來了科學的春天,在思想解放運動的洪流中,國內學者加強了對陸、海“絲綢之路”的研究工作。

首先,國家級辭書的《辭海》於1979年出版時設置了“絲綢之路”條目,並做詳盡的解釋:

古代橫貫亞洲的交通道路,亦稱絲路。其主要路線:東端起自渭水流域,向西通過河西走廊⋯⋯等地以抵地中海東岸,轉達羅馬各地。自西元前第二世紀以後千餘年間,大量的中國絲和絲織品等經此路西運,故稱絲綢之路。其他的商品以及東西各種經濟和文化交流,在整個古代和中世紀亦多通過此路。絲綢之路⋯⋯亦有取道海上者,或自中國南部直接西航,或經由滇、緬通道再由緬甸南部利用海道西運,或經由中亞轉達印度半島各港再由海道西運。絲綢之路在歷史上促進了歐亞非各國和中國的友好往來。

其次,郭沫若主編的《中國史稿》大型史書,對“絲綢之路”作了界定:

出(甘肅)玉門關往西的商路有兩條,一條從鄯善旁南山(昆侖山)北麓至沙東,西逾蔥嶺到大月氐、安息諸國,稱為南道,再往西行可以到大秦(指羅馬帝國)。漢的大批貨物就是由這條道路運往西方的。另一條是沿北山(天山)南麓西行,越蔥嶺的北部向西,可以到達大宛、康居、奄蔡諸國,稱為北道,再往西也可以到達大秦⋯⋯這西北兩條商路,是當時中國和中亞、西亞經濟交流的大動脈。因為運往西方的貨物主要是絲和絲織品,所以後來把這條路稱為“絲綢之路”。14

第三,1981年7月15日,北京大學等十六所高校和科研機構組成了以寧可教授為隊長、胡守為教授為副隊長,宿白、王永興教授為顧問的24人的“絲綢之路考察隊”,對陸上“絲綢之路”進行科學的實地考察,經歷陝西、甘肅、內蒙古、青海、新疆等5個省區,行程8000公里,歷時五十五天。最後由各專家撰寫論文,匯編成《絲路仿古》一書,由甘肅人民出版社出版,這可以說是我國著名學者研究“絲綢之路”的良好開端,對於進一步開展“絲綢之路”的研究起了很好的領頭作用,預示著中國學界研究“絲綢之路”熱潮即將來臨。正如該論文集的代序中所說:

一個研究絲綢之路的熱潮定會很快到來,豐碩的成果也將計日程功,絲綢之路上的文化寶珠將像繁星一樣閃現於世。15

第四,新編寫的《中國大百科全書》也單獨设列條目,對絲綢之路加以詳盡解釋:

中國古代經中亞通往南亞,西亞以及歐洲、非洲的陸上的貿易通道。因大量中國絲和絲織品多經此路西運,故稱絲綢之路,簡稱絲路。

絲綢之路不僅是東西商業貿易之路,而且是中國和亞歐各國間政治往來,文化交流的通道。西方的音樂、舞蹈、繪畫、雕塑、建築等藝術,天文、曆算、醫藥等科技知識,佛教、祆教、摩尼教、伊斯蘭教等宗教,通過此路先後傳來中國,並在中國產生很大影響。中國的紡織、造紙、印刷、火藥、指南針、製瓷等工藝技術,繪畫等藝術手法,儒家、道教思想,也通過此路傳向西方,或多或少地給某些國家以影響。至今,絲綢之路仍是東西交往友好的象徵。

第五,白壽彝主編的《中國通史》,在“絲綢之路的開闢”一目中作了更詳盡的闡釋:

漢為了發展同中亞、西亞、南亞各國的交往,修築了令居(今甘肅永登)以西的道路,設置亭驛,便利商旅。根據文獻記載,當時通西域的道路大致為通過河西四郡,出玉門關和陽關,穿過白龍堆到樓蘭(即鄯善),自此,分南北兩道。北道自此向西沿孔雀河至渠犁(今新疆庫爾勒)、烏壘、輪臺,再西經龜茲(今新疆庫車)、姑墨(今新疆阿克蘇)至疏勒(今新疆喀什)。南道自鄯善的扜泥城,西南沿今車爾臣河,經且末、扜彌、于闐(今新疆和田)、皮山、莎車至疏勒。自疏勒往西,越蔥嶺,向西南到大月氐(主要地區在今阿富汗境),再往西到達安溪(今伊朗),更西到達條支(今伊拉克一帶),最後可直達大秦(羅馬帝國東部)。自疏勒越蔥嶺往北,可達大宛(前蘇聯費爾幹勒),康居(前蘇聯撒馬爾罕)。東漢時,與北匈奴多次交戰,迫使北匈奴西遷,漢遂開闢了新北道。這條通道的線路是:由敦煌向北到伊吾,然後西經柳中、高昌壁、車師前交城河(今新疆吐魯番),經焉耆,越天山至龜茲。再循原北道西行抵疏勒。這些溝通中西交通的要道就是著稱於後世的“絲綢之路”。16

1991年冬,福建省社會科學院成立了“中國與海上絲綢之路”研究中心,使福建省“海上絲綢之路”的研究進一步深入開展。同年,海洋出版社出版了陳高華、吳泰、郭松義研究員編寫的《海上絲綢之路》一書;1994年,新疆人民出版社出版了雪犁主編的《中國絲綢之路》詞典;1995年新疆人民出版社出版了《中國與海上絲綢之路論文集》(上下卷)、《海上絲綢之路與福建》《海上絲綢之路與伊斯蘭教文化》等著作;1998年,浙江人民出版社出版了《絲路文化》陸上篇和海上篇,系統地闡述了陸上和海上“絲綢之路”的歷史;1999年,福建人民出版社又出版了《海上絲綢之路研究》;2002年,中國社會科學出版社出版了陳偉良的《絲綢之路河南道》一書;2014年,江蘇人民出版社出版了劉迎勝的《絲綢之路》,等等。

作為“海上絲綢之路”發祥地的廣東省學者專家也積極開展深入研究,從20紀80年代發表和出版了不少論著。1991年2月,為了歡迎聯合國“海上絲綢之路”考察團召開學術座談會,組織專家撰寫學術論文,出版了《廣州與海上絲綢之路》論文集和《南海絲綢之路文物圖集》兩書;1994年,文物出版社出版了姜伯勤著《敦煌吐魯番文書與絲綢之路》;1998年,汕頭大學出版了《海上絲綢之路與潮汕文化》;2001年,省文史館出版了《海上絲綢之路與中國南方港》論文集;2003年,廣東經濟出版社出版了黃啟臣主編的《廣東海上絲綢之路史》;2006年,中國評論學術出版社出版黃啟臣著《海上絲路與廣東古港》;2007年,亞州傳播出版社出版李慶新著《海上絲綢之路》(中英文版),中國評論學術出版社出版冼慶斌主編、黃啟臣副主編的《廣州:海上絲綢之路發祥地》;2008年,廣東人民出版社出版了顧澗清等著《廣東海上絲綢之路研究》,文物出版社出版廣州市文化局組織編撰的《海上絲綢之路廣州文化遺存》(三卷本);2009年,五洲傳播出版社出版了李慶新的《南海一號與海上絲綢之路》(中英對照本);2014年,廣東經濟出版社重版修訂本的黃啟臣主編《廣東海上絲綢之路史》,等等,可謂碩果累累。

四

綜合以上全文,我們可以清楚地看到,從西元前4世紀克泰夏提出“絲路”一詞,馬利努斯、玉爾提出“賽里斯之路”到李希霍芬正式提出“絲綢

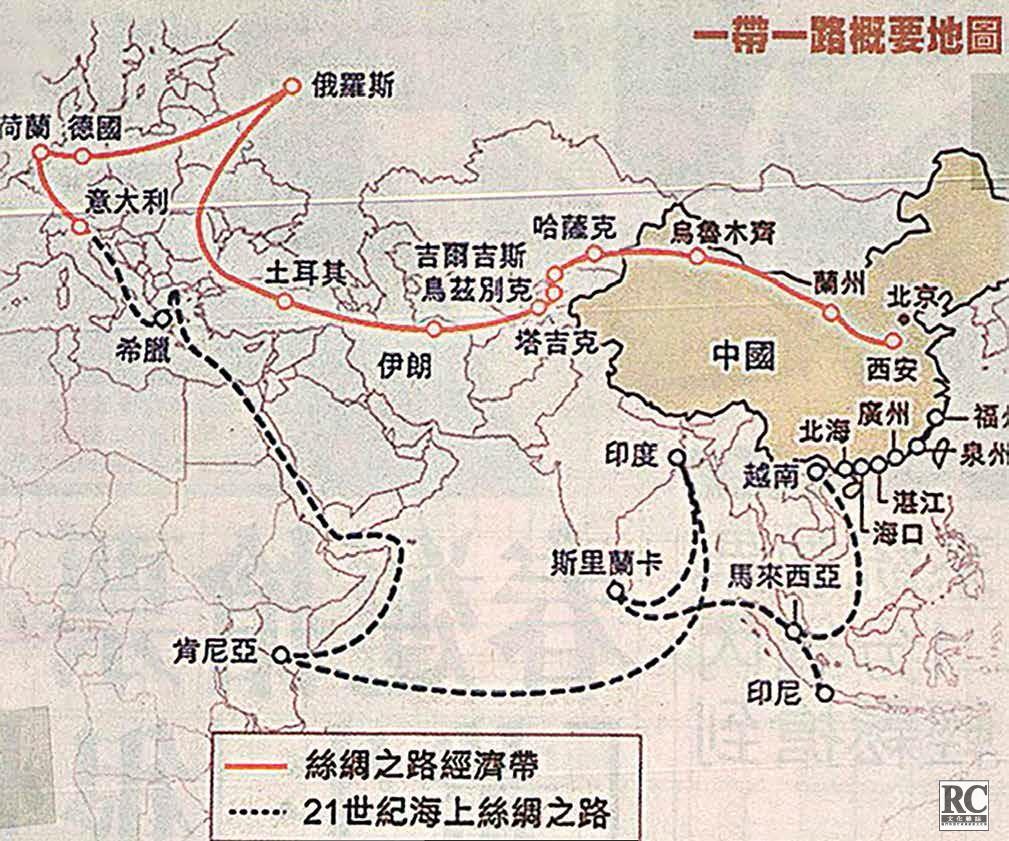

附國家發政委繪製的《一帶一路概要地圖》,採自香港《星島日報》2015年12月10日

之路”和“海上絲綢之路”學術名稱,又經近現代許多西方和中國專家100多年的努力研究,說明古代世界東西方國家之間確實有一條陸上絲綢之路和一條海上絲綢之路存在,而且被大多數國家的專家學者和普羅大眾所認同,稱之謂“絲綢之路”。陸上絲綢之路的東方起點在中國西安,其路線已如前述。海上絲綢之路的發祥地是在中國的北部灣(包括今廣東省的徐聞和廣西的合浦)。正如《漢書》卷二八《地理誌》所記載,約於元鼎六年至後元二年(西元前111至前87年)期間,漢武帝派遣屬黃門(皇帝近侍)的譯長招聘“應募者”組成官方船隊,帶著“黃金雜繒(絲貨)”,從徐聞(今徐聞縣五里鄉的二橋村和士尾村一帶)、合浦(今廣西合浦縣乾江區附近)和日南(時屬西漢,今越南中部平治省北部橫山一帶)出海,沿著中南半島到泰國、馬來西亞、緬甸、到黃支國(今印度廉契普拉姆),最後抵達已程不國(今斯里蘭卡)返航,全程3500到5300海里。至西晉太康二年(218)大秦國使臣經廣東來貢。到唐、宋時期(618-1279),從廣州起航的“海上絲綢之路”到達阿拉伯海,紅海的巴士拉港,途徑30多個國家和地區,全長達1.4萬公里,進入繁盛階段。到明清時期(1368-1840),從廣州出發的海上絲綢之路已發展到商品貿易全球化階段,開通了從廣州起航,經澳門中轉到世界各地的港口貿易,和進行國家之間的政治、文化、宗教藝術等交往。由此可見,在古代,陸上和海上絲綢之路扮演了東西方國家和地區之間的貿易、政治、文化交流管道的角色,影響全人類。

有鑑於此,1978年中國改革開放以來40年间,黨和國家的領導人鄧小平、江澤民、胡錦濤和習近平十分關注和重視古代“絲綢之路”的歷史文化遺產,在不同場合多次提及“絲綢之路”。特別是習近平總書記深明“以史為鑒,鑒往知來”的古訓和“古為今用”的原則,將歷史、現實和未來相結合思考治國方略。2013—2017年,他八次提到“絲綢之路”,並提出建設“一帶一路”的倡議。黨的十九大進一步將“一帶一路”倡議寫進了大會的報告和黨章,以動員全黨、全國人民大力實施此一倡議,為實現中華民族的偉大復興中國夢而努力奮鬥。該倡議自實施以來,已取得了豐碩的成果。四年多來得到100多個國家和國際組織的積極支援和參與建設,總人口約44億,佔世界總人口的63%;經濟總量約21萬億美元,佔世界經濟總量的29%。同時,2016年11月,第71屆聯合國大會通過決議,獲得193個會員國一致贊同,將“一帶一路”建設內容納入;2017年2月,在聯合國社會發展委員會第55屆會議上,習近平總書記提出的共商、共建、共用,“構建人類命運共同體”理念首次寫入聯合國決議;2017年5月14-15日,中國在北京舉辦首屆“‘一帶一路’國際合作高峰論壇”,100多個國家元首和國際組織領導人前來參加盛會。又據統計,至2016年,中國在“一帶一路”沿線的分支機構達到116個,各類在建和待建項目超過300多個,合同總額超過2000億元人民幣,為“一帶一路”建設貢獻了中國的力量。

註釋:

1. 《習近平談治國理政》卷2,頁516,外文出版社2018年。

2. 克尼德:《克泰夏有關人居住地區珍異物的記載》,Mailer.Paris, 1984年。

3. 李濟: 《西陰村史前遺存》, 載清大學研究院第三種,1927年。

4. 轉引自《中國社會科學》2015.11.25. 沙畹著、馮永鈞譯《西突厥史料》頁167。

6. 斯文·赫定、江紅、李佩娟譯《絲綢之路》頁214,新疆人民出版社1996年。

7. 同上書頁212。

8. 林努瓦著、耿昇譯《絲綢之路》第2頁,山東畫報出版社2001年。

9. 同上書頁45。

10. 雅克·布羅斯著、耿昇譯《發現中國》頁3-5,山東畫報出版社2001年。

11. 王國維:《西胡考》。

12. 季羨林:《中國蠶絲輸入印度問題的初步研究》,《歷史研究》1955年第4期。

13. 饒宗頤:《選堂集林·史林》上冊頁390,香港中華書局1982年。

14. 郭沫若主編:《中國史稿》第2冊頁390,人民出版社1979年。

15. 白壽彝主編:《中國通史》第4卷頁403-404,上海人民出版社1995年。

16. 黃啟臣:《鄧小平等四代領導人老話重提絲綢之路》,載《嶺南文史》2015年第1期。

*黃啟臣,廣州中山大學歷史系教授。