西方傳教士有意識地推動中國書面語言的變革,大大提高了白話文的地位。要實現中國語言的最終轉換,光憑幾個傳教士在英文報刊上的宣導和討論是遠遠不夠的,需要傳教士各方面事業的支持。近代來華傳教士事業可以大致分為佈道事業、教育事業、文字事業(包括翻譯、出版)、醫療事業、慈善事業等幾部分。在傳教士語言運動中,對提高白話文的地位作用最大的事業是佈道、教育和出版。

西方傳教士有意識地推動中國書面語言的變革,大大提高了白話文的地位。要實現中國語言的最終轉換,光憑幾個傳教士在英文報刊上的宣導和討論是遠遠不夠的,需要傳教士各方面事業的支持。近代來華傳教士事業可以大致分為佈道事業、教育事業、文字事業(包括翻譯、出版)、醫療事業、慈善事業等幾部分。在傳教士語言運動中,對提高白話文的地位作用最大的事業是佈道、教育和出版。

白話佈道

佈道是最傳統、最直接的傳教方式,而要說服異教徒改變信仰則是極為複雜和困難的,需要動用修辭學等文學策略。基督教文化中有演講的傳統,來華西方傳教士中有很多是雄辯家,憑藉他們的三寸不爛之舌贏得了眾多信徒。世界基督教學生同盟主席、著名美國佈道家穆德 (John R.Mott) 1895-1928年曾六次來華佈道,僅在1913年就在十四個城市對十三萬人進行了以“基督教與科學”為題的演講,在當時很有影響。(1) 根據同行者艾迪 (Sherwood Eddy) 的回憶,他們在中國受到了最熱烈的歡迎。在天津,有兩千名學生擠在會館裡聽演講,因容納不下,另外還有數百人祇得被勸離去。教育部長為了讓學生得以參加宣教大會還特批全體公立學校放假半天。(2) 雖然並不是每一場佈道都像這次演講般受歡迎,但我們可以從中感受到雄辯和口才的魅力。

西方傳教士的演講引領了明治維新後日本的演講風氣,也使得晚清的中國人認識到演講的重要性。梁啟超在《新中國未來記》中設想維新五十週年慶典中“處處有演說壇,日日開講論會”;“華北第一報”《順天時報》認為白話演講可以補學校之所未備,報章之所未及;1917年北京大學成立了雄辯會,各地學堂也都紛紛設立演說課程、組織演講比賽。演講得到充分關注和提倡,白話演講更是得到高度認同,甚至有文人認為學堂的功效都不如演講。

雄辯、演講或是佈道與白話關係非常密切。傳教士何德蘭 (Isaac Taylor Headland, 1859-1942)系統地闡述了雄辯和白話的關係。在他看來,傳教士應該充分重視白話,使之成為全國通用的統一語言,這將說明中國產生雄辯家和思想家。他說:

一種擁有全國性語言的文化有很多優勢:解決當下分裂的狀況,創造一門順暢、豐富、會話型的語言,也將造就雄辯者。偉大雄辯家的影響人人皆知。為甚麼中國的雄辯家這麼少?[⋯⋯] 在中國傳統的語言中思想不能夠自由、無畏、熱情地流動 (花言巧語不算在內)。火焰般的雄辯不可能產生在一種死亡的口語中。那些在學校裡接受古代知識教育的人是不可能成為公眾演說家和獨立思想家的。傳教士如果用單調的方式來上經文課,即使他讀的是最感人的章節,聽眾也不會感動。如果人們不能熱情地來閱讀白話文,演講白話文,我們的任務就很明顯了。我們要耕耘白話文,完全掌握它,那麼它就會像德摩斯蒂尼 (Demosthenes) 時代的希臘語和古羅馬廣場上激動人心的拉丁語一樣,變得適合於熱情的雄辯。(3)

無論是在教堂內的禮拜講經,還是教堂外的沿街佈道,白話都是傳教士主要的演講語言。文言太過僵硬,不夠靈活,因此不適合用於演講和辯論。白話卻充滿了活力和感染力,成為傳教士佈道的首選語言。白話增強了佈道的氣勢和影響力,佈道又提高了白話的地位。用白話公開佈道和用白話課堂教學一樣,肯定了白話作為一種公眾口頭語言的地位。西方傳教士的佈道事業一方面成功地引發了中國人對演講的熱情,另一方面也大大提高了白話的地位。

基督教教育與白話

人類智慧最重要的部分是社會遺傳的結果,而教育是社會遺傳的重要力量,早期的社會環境訓練是人的文化心理結構形成的關鍵。傳教士穆德曾對一些準備投身傳教事業的人說,中國人迫切需要的是西方教育,如果教會能夠將西方教育連同基督教一起給他們,他們就會接受。(4)

宗教需要是傳教士在華教育事業的內部動力,而傳統中國教育的落後也是他們決心在中國大興教育事業的外部原因。在西方傳教士看來,中國傳統教育的目標祇是為了培養學生通過科舉考試,而對於從事其它職業的孩子並沒有多少幫助;舊式的教育也不能滿足人們對西方知識的需求,而教會學校則在一定程度上彌補了這一空白。馬克斯‧韋伯相信,宗教教育最有可能克服傳統主義。(5) 新教傳教士也相信基督教教育可以幫助中國人克服傳統文化弊端,因此十分注重基督教教育的開展。(6) 傳教士希望通過教育,讓每一個基督教徒都能讀《聖經》,讓每一個基督徒都成為文盲的教師。由於教會學校重西學輕國學,普遍推行英語教學和白話教育,否定傳統讀經教育,使得很大一部分畢業生都成為了白話文的擁護者。

一、新教與教會學校

新教傳教士來華後,先後創辦了許多教會學校,遍佈全國各地,影響廣泛而深遠。馬禮遜在馬六甲創辦的英華書院 (Anglo-Chinese College,1818-1843) 是新教傳教士面對中國人開辦的第一所教會學校。英華書院造就了一批為中西文化交流作出貢獻的人,著名漢學家吉德 (Samuel Kidd, 1799-1843) 和理雅各 (James Legge,1815-1897) 都曾在英華書院學習、任教。吉德返回英國後成為倫敦大學第一個中文教授 (也是英國第一個);理雅各則成為牛津大學第一個中文教授。華人學生畢業後也顯示出優秀的素質:袁德輝在拉丁文、英文等西方語言方面都有造詣;梁發、屈昂、何進善等學生則在傳教方面做出了貢獻。開辦在內地的馬禮遜學校 (Morrison Academy,1839-1850) 則培養出了近代著名活動家容閎、洋務運動要人唐廷樞、著名的傳教醫生黃寬等重要人士。19世紀上半期新教徒對非宗教的教育普遍持否定態度,因此這一時期的教會學校宗教氛圍比較濃厚。

1877年,新教傳教士在上海舉辦了新教入華七十年來第一次傳教士大會。傳教士教育家狄考文在會上提出過去福音化辦學模式是片面的和不完整的,教會學校的目標應是培養既受基督教影響又能在中國社會發揮重要作用的人材和領袖。1877年以後,教會學校發生了很大的變化。世俗知識所佔比重增加,教師素質大大提高,招生對象也開始面向富家子弟。這次會議之後成立了由傅蘭雅主持的益智會,截至1890年,該會編輯出版了八十四種課本,五十幅地圖和圖表,售出了三萬多冊書。(7) 1890年益智會改名為“中國教育會”,1907年該會擁有四百名會員,除了進行教科書的編輯出版之外,還為教會學校制定了十四年一貫制的綜合性教學大綱。(8)

1900年清廷宣佈外國人在內地開學堂無須立案,給傳教士教育帶來諸多便利。教會學校遍佈全國各地,覆蓋小學、中學、大學等現代教育層次。近代傳教士所辦的教會學校是相當可觀的。據統計,1877年有6,000人進入教會學校學習,1890年上昇到16,836人,1906年又昇到57,683人。(9) 20世紀初最為著名的教會大學有上海聖約翰大學、南京金陵大學、廣東嶺南大學、四川華西協和大學和湖南湘雅醫學院等。這些教會學校由於經費充足、師資優良、管理有序、教授西學,而且主張學術自由、信仰自由,並不強迫人們信奉基督教,因此吸引了許多中國學生入學。1842年馬禮遜學校的一位學生曾經用英文就“比較中西教育之不同”為主題給裨治文寫信:

我在進這所學堂之前,曾浪費四年光陰學習中文,花了好多錢,除了認識幾個漢字之外一無所獲。但現在我已經在一所英國學校裡學習了兩年半,這段光陰要比我以前浪費的四年好上一百倍。[⋯⋯] 英國學校要比中國學校好得多,因為在英國學校裡可以學到很多有價值的東西,比如天文學、幾何、代數、真正的宗教以及其它很多我在信裡沒有提到的知識,但是中國學校卻不講授這些 [⋯⋯](10)

的確,教會學校培養了一代又一代中國精英,僅在文學領域,就有不凡的影響。許多現代作家都曾在教會學校接受教育,據不完全統計,林語堂、廬隱、冰心、周作人、蕭乾、郁達夫、徐志摩、施蟄存、胡也頻、張資平、趙景深、余上沅、熊佛西等現代重要作家都曾在教會學校就讀。除了正式的教會學校以外,傳教士們還在中國辦了許多圖書館和週末學校。他們發現,中國人對週末學校的熱情很高。1911年傳教士竇樂安(John Darroch)驕傲地宣稱:“過去中國是沒有週末學校的,現在中國的週末學校裡至少有十萬名學生。”(11)

二、基督教教育與白話地位的提高

基督教教育之所以能夠提高白話的地位,其主要原因有以下幾點:

第一、傳教士否定中國傳統的科舉制度、讀經教育,反對兒童背誦四書五經,使得傳統的文言教育大打折扣。傳教士認為中國傳統的教育方式是失敗的,培養出的文人無知而可悲。傳統教育祇能教會學生讀文章,但一旦面對實際困難就會束手無策。傳教士對中國教育提出許多批評,有的還相當激烈:1820年的《印支搜聞》發文直斥科舉考試是“殺人”的 (12);花之安認為中國書塾專為科舉而設,祇培養了一批沒有真才實學的文墨小丑,是國家大弊 (13);林樂知認為科舉不能選拔出真正的人材;著名漢學家理雅各認為中國典籍不適宜做小學教材。他打了一個比喻,把《聖經》和科學比作兩匹拉着馬車往前跑的馬,而四書五經卻像是在後面往相反方向拉的九匹馬。(14)

西方傳教士對中國教育的批評和建議引發了中國人的反省。1901年一個名為袁留之 ( 音譯,Yü-AN LIU CHI) 的中國人在《教務雜誌》上發表文章呼籲推遲典籍的學習,認為中國典籍對於兒童來說過於難懂,背誦對於兒童來說是一件殘忍的事,兒童不宜過早學習典籍。這股反思

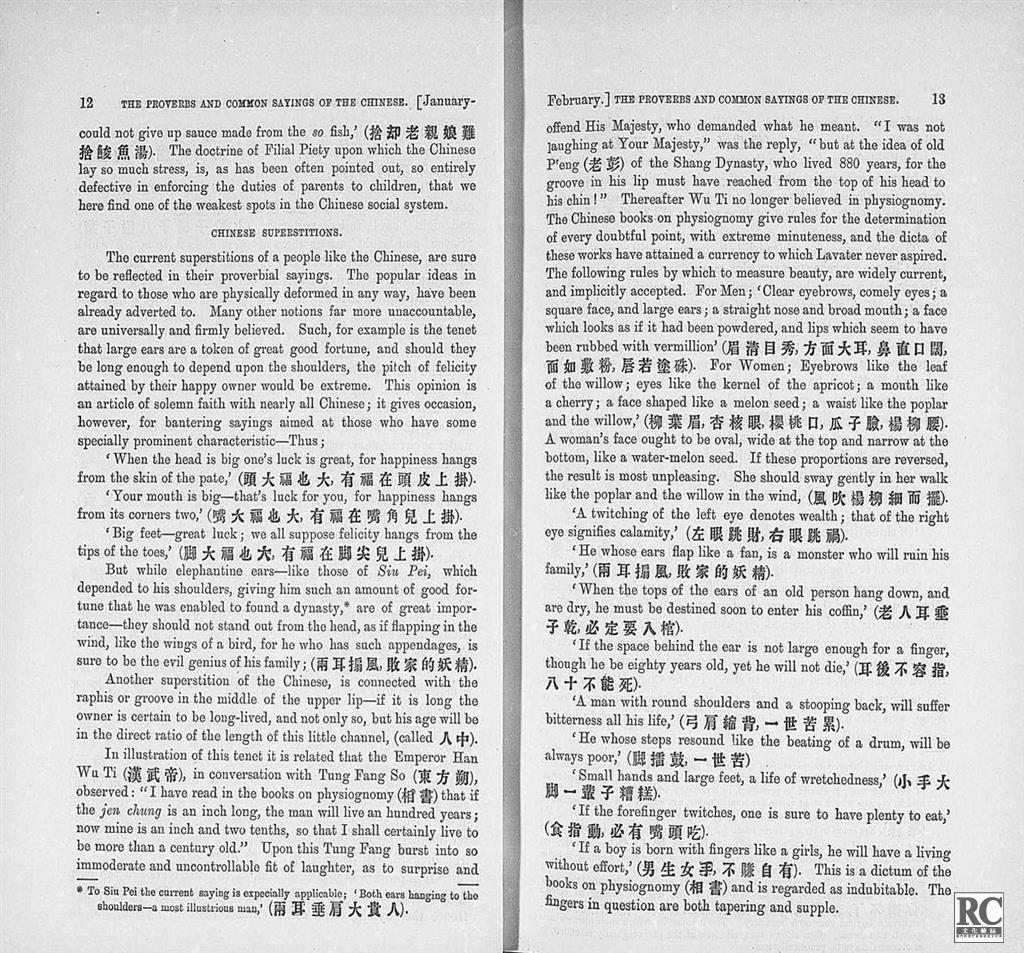

傳教士對中國俗語的研究(來源:《教務雜誌》1885年,復旦大學圖書館藏,自攝)

教育的風潮從教會蔓延到了整個晚清社會:王韜、鄭觀應、嚴復、康有為、梁啟超都把八股文作為攻擊的目標,許多晚清文人也開始反映教育問題。他們翻譯外國教育小說、創辦各類教育雜誌,晚清作家也紛紛在小說中關注教育問題。(15)教會教育和新教育思潮對傳統的科舉考試制度產生了衝擊,1905年9月2日,長達一千三百餘年的科考制度正式被廢除。廢科舉是為了興新學,時空斷層中的適齡學童大批地湧向了新式學堂,教會學校則承擔起了更加重大的教育職責。

第二、教會學校培養西式師資,編寫西式教材,教授最新的西方科學文化知識,促使更多的人重西學而輕國學。教會學校對於師資的選擇非常嚴格,即使中文課程,也由西籍教師擔任教職,或者培養具有西學背景的中國教師。馬禮遜創辦的英華書院規定聘請歐洲教師和中國教師為中文教授,向本地的中國學生教授英語及其它學問。(16) 1900年福開森 (J.C. Ferguson, 1866-1945)牧師認為:中國目前沒有能夠教中國語言文學的好老師。要培養這樣的老師,最好的辦法是選兩三個中國有志青年文人,教他們兩三年英文,和他們一起翻譯一些有趣的基礎科學、歷史和政治經濟方面的外國書,再由他們教給孩子們。(17) 教會學校的中文老師都偏重西學,可見培養出的學生是如何了。

教會學校普遍教授各種西學課程,教授最新的西方科學文化知識。李提摩太主持的山西大學的課程設置中,要求學生學習以下專業科目:法律、科學、醫藥學、機械工程學、語言學和文學。(18) 值得一提的是,近代教會學校中也普遍開設文學課程,並且對教材的選擇具有決定權。例如,燕京大學開設有“新舊約文學”、“希伯來民族的歷史與文學”、“中國古詩中的宗教觀念”等課程,重視宗教與文學的研究。(19) 由於在學校的文學教育中,學生祇能接觸有限數量的作家作品,因此這些選入教材的作家作品就有一種神聖性,是精英文學與高尚文學的代表。學生往往會根據這些作家作品而進行延伸的閱讀,而沒有被選入教材的作家作品則更容易被忽略。因此教材的編選為原本在中國文化中處於邊緣、弱勢位置的西方傳教士一次進入主流文化的機會。

教會學校對西學的重視和推廣使得晚清文人對西學的熱情高漲。加略特牧師認為:“毫無疑問,教會學校是創造人們對科學、歷史和類似知識需求的最大因素。”(20) 連狀元都受到影響,產生了學習西法洋務的想法。《孽海花》第二回寫馮桂芬對狀元金汮說:

我看現在讀書,最好能通外國語言文學,曉得他所以富強的緣故,一切聲光化電的學問,輪船槍炮的製造,一件件都要學會他,那才算得個經濟!我卻曉得去年三月,京裡開了同文館,考取聰俊子弟,學習推步及各國語言。 [⋯⋯] 聞得近來同文館學生,人人叫他洋翰林洋舉人呢。(21)

第三回寫到金汮受到時人影響:

我雖中個狀元,自以為名滿天下,那曉得到了此地,聽着許多海外學問,真是夢想沒有到哩!從今看來,那科名鼎甲是靠不住的,總要學些西法,識些洋務,派入總理衙門當一個差,才能夠有出息哩。(22)

一時間,學洋務,懂西文,成為了晚清中國文人的時尚,而教會學校始終引領着這種風氣。

第三、教會學校的語言教育以英文為主,使得學生英文強而國文弱。教會學校的重點是英文教育,這也是教會學校吸引中國學生的亮點。英語教學為中國培養了一大批翻譯人材,也使得成千上萬個沒有條件出國的孩子擁有了和留學生一樣開眼看世界的機會。林語堂的父親沒有能力送兒子去英國,於是決定送他到聖約翰大學,主要原因就是在於該校是當時中國最好的英語大學。在林語堂看來,聖約翰大學並不比英國一流名校差。他在聖約翰大學打下了良好的英語底子,成為“兩腳踏中西文化”的基礎。

在教會學校中,學生接受傳統經典教育的時間很少,因此學生英文水準很高,而中文水準較弱。之江大學校長李培恩指出:“教會學校為便利外人教授計,所用書籍,大半用西文本,對於國文,不加注重。故其所培成之人材,以平素無適合本國國情之訓練,遂不知本國一切情形。”(23) 在語言的教學上,雖然是中英並重,然而學生的中文水準並不高。容閎曾在馬禮遜學校學習,然而他對自己的漢語水準很不滿意。他說:“予之漢文,乃於一八四六年遊美之前所習者,為時不過四年。以習漢文,學期實為至短,根基之淺,自不待言。”他從美國回國時,需要花時間在廣州補習漢文,並且感覺“今日之溫習,頗極困難,進步亦緩”。(24) 連容閎這樣的優等學生中文水準都不佳,其他學生的中文水準也就可想而知了。不僅是馬禮遜學校如此,在聖約翰大學中即使連着幾年中文課程考試不及格,仍可以拿到畢業文憑。(25) 林語堂因為從小在教會學校讀書,自認為缺點是書法很糟,對於中國歷史、中國詩、中國哲學和中國文學的知識充滿漏洞。(26) 這樣看來,教會學校培養出來的中國學生中文水準相對較低,對文言文沒有多少感情,很容易成為推廣白話文的新生力量。

教會學校限制了學生對語言資訊的接受水準和吸收程度。傳教士通過教會學校系統和課程制定出一套專制的西方文化規範,並設置了優先選擇權,將他們的文化和思維再生產和合法化。這套文化規範凌駕於傳統的中國文化規範之上,並誘導具有傳統文化背景的學生接受這套文化規範,將中國傳統文化視為次等文化。由於教會學校的封閉性,學生極少與外界接觸,因此這套帶有強制性的文化規則便呈現出了它的合理性與正當性。他們為中國學生選擇了教學語言、教學內容,通過各種精心的設置使得學生逐漸認同了西方文化和語言價值觀,並不認為英文教學是一種帶有歧視的文化偏見,反而認為傳統的文言教育是不重要的,產生了厚此薄彼的文化心態。而本來不太認同這種文化觀念的學生也在“成功”的引誘下改變自己,通過付出努力來為自己贏得更多的文化資本,以求在教會學校中立足。文化主義的規則在教會學校中得以很好地發揮,白話與其代表的通俗文化也在這種文化規則中佔據了上風。

第四、教會學校進行白話教學,培養了一大批能讀白話而不能讀文言的學生。除了英文教育外,白話也是教會學校的教學用語和教學內容。教會學校對白話教學的宣導也影響了官辦新式學堂。蔡元培在與林紓的論戰中指出:

大學教員所編之講義,固皆文言矣。而上講壇後,決不能以背誦講義塞責,必有賴於白話之講演。豈講演之語,比皆為文言而後可歟?吾輩少時,讀《四書集註》,《十三經註疏》,使塾師不以白話講演之,而編為類似集註,類似註疏之文言以相授,吾輩其能解乎?(27)

白話教育大大提高了白話的地位,使得白話從“引車賣漿之言”成為堂堂正正的課堂用語,對培養新文學家起到了積極作用。

教會學校培養出來的中國學生由於文言水準較低,又長期接受西式教育,從而成為推廣白話文的新生力量。像容閎、林語堂這樣能夠接受高等教育的幸運兒畢竟是少數,大部分學生則為生計所迫,讀了三四年書就輟學謀生了。他們沒有能力閱讀文言文,然而教會學校教給他們的白話卻使得他們擁有了繼續學習的能力。因此,社會上出現了一大批能讀、愛讀白話書的人。這不僅是基督教教育所產生的客觀後果,也是傳教士有

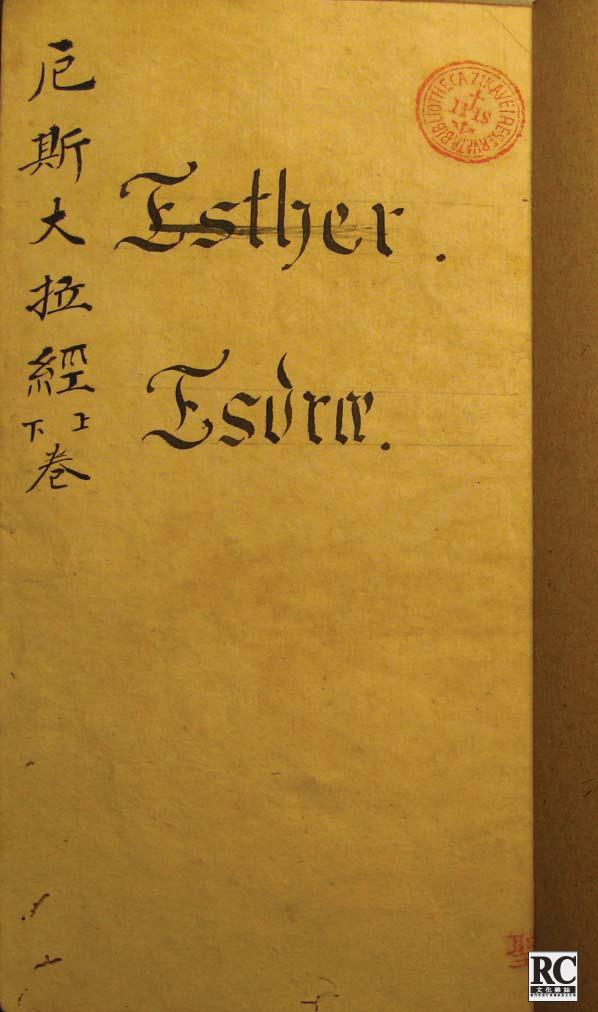

最早的《聖經》白話譯本:法國耶穌會士賀清泰中譯的《古新聖經》封面(來源:上海徐家匯藏書樓,自攝)

意識採取的白話推廣措施。傳教士竇樂安認為教會教育有助於白話讀者群的形成。他說:“那些不能讀用文言文寫作的書的人可以用白話來讀福音。這一階層一直在增長。中國現在的學府和高校普遍教授西學,因此學生們對中國典籍的熟悉程度遠遠不及他們的前輩。其結果是:即使要為學生準備書籍,那也必須用一種更簡單的語言,而不是原來那樣的深奧難懂。”(28)

西方傳教士在近代教育的普及上功不可沒。他們創辦教會學校、公共圖書館、假日學校和女子學校,培養與輸送留學生,在中國教育史上留下了不可磨滅的功績,對培養新一代具有世界視野的知識分子起到了積極的作用。戊戌以後嶄露頭角的一批近代作家絕大部分都是教會學校、“洋學堂”的畢業生,或者是海外留學生,教會學校的影響力開始凸現。新教育不僅給新一代的作家帶來了新學識,還培養了他們的氣質、情感和志趣。近代教會學校的教育為中國培養了大批新式人材,也成為近代市民社會重要的組成部分。他們能夠流利地使用白話和英語,閱讀廣泛,邏輯嚴密。他們既植根於中國,又瞭解西方,他們的語言能力和文化立場影響了新文學的基本面向。白話文經過教會學校的推廣、晚清白話運動和新文化運動,最終迫使北洋政府看到白話取代文言已是大勢所趨,進而進行了教育改革。1920年起,全國小學課本改用白話文。至此,白話文正式代替文言文成為中國的第一語言文字。

白話出版物

出版發行也是傳教士傳播福音的重要手段,並深深影響了白話作為一種書面語的形成。基督教的經典是《聖經》;《聖經》是近代中國發行數量最大的出版物。義和團運動之後,《聖經》每年均有百萬本以上的銷量。民國以後,中國人對《聖經》的需求迅速增加,以至於美國聖經公會無法滿足所有的訂單。《聖經》及各類節本的總量從1912年的4,665,116冊增至1923年的

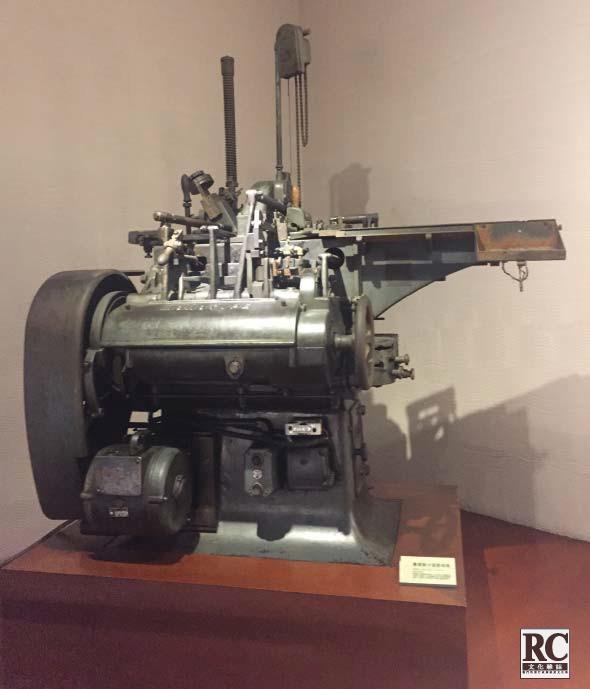

早期西式印刷機器(來源:揚州中國雕版印刷博物館,自攝)

7,564,494冊。(29) 據統計,三家聖經公會(英國聖經公會、美國聖經公會、蘇格蘭聖經公會)在中國出版聖經的全部產量超過兩億冊。(30)

《聖經》影響了一代又一代中國教徒,其影響也從宗教領域輻射到世俗領域,中國語言的現代化也與此有關。《聖經》雖然被翻譯成許多種版本,然而最受歡迎的還是白話版《聖經》。《教務雜誌》曾經對1894年的《聖經》出版情況做了統計:

從這張表格中可以看出,《聖經》被翻譯成各種語言版本:白話版《聖經》的數量要遠遠超過其它的版本,比其它版本的《聖經》總量加起來還要多,可以料想其影響之廣泛;淺近文言和文言(深)的《聖經》的數量分別位於第二第三,方言版本和羅馬字方言版本位居第四第五。這張表格也基本代表了西方傳教士的語言方針:大力推廣白話,輔之以文言和方言。

除了《聖經》,宣傳教義的小冊子也是教會所重視的宣傳品。由於當時教會財力雄厚,又接受各種捐贈,因此他們可以印刷出精美的《聖經》和各種佈道小冊子廣泛散播。為了能讓大部分人讀懂,這些印刷品大部分都是用白話寫成的。《教務雜誌》對此曾有記錄:布萊克斯都(W.E. Blackstone) 牧師編寫了十本白話和文言所寫的小冊子,在洛山磯“免費散發基金”(Free Distribution Fund) 的支持下發行。這些小冊子選文仔細,裝幀一流,印刷精良,德國印製,每一本都有一個漂亮的封面插圖,首印就有一百二十五萬冊。(32)

傳教士的各種協會也在進行出版工作,編輯各種白話圖書和教科書 (33) 以及白話報刊。傳教士所辦的中文報刊用語普遍較為淺白,最早的中文報紙《察世俗每月統計傳》序中說:“無中生有者,乃神也。神乃一,自然而然。當始神創造天地人萬物。此乃根本之道理。神至大,至尊,生養我們世人。故此善人無非敬畏神。但世上論神多說錯了。”《小孩月報》用語更幾乎無異於現代白話文。例如,該報曾刊登的一篇〈遺言慰友〉說:“有一位老年人,是敬奉天主的,一日手裡拿着聖書,從他家裡往會堂裡去,在路上遇見一個朋友,彼此問好,那老人說,我是一面走着,一面看我父的遺言。朋友說,你父給你留下的是甚麼?他說,就是賜我百倍的福,並且得着永生。他這朋友,正因為自己家裡的事,心裡難過。一聽他這話,便覺安慰了許多。歡歡喜喜的仍舊行路。北京來稿。”(34) 傳教士中文報刊的內容是西方傳教士和中國教徒共同編寫的,為中國培養了一批白話文字工作者。(35)

出版印刷大大促進了白話文學的發展。印刷革命導致的大眾媒介的興盛,使書寫語言成為面向社會廣大民眾的大眾話語。書面語一向被看作比口語更正確,因此印刷語言的發明賦予白話一種新的穩定性,使之成為有主導權的語言形式。從形式和詞彙上接近主流印刷語言的口語是最有權威的,因此口語白話常常是根據它與書面白話的相似程度而得到社會評估。在這種評估過程中,方言、口音、詞語、語法的選擇和使用都在書面語中被類型化,被根據語言的社會慣例來加以評價和分級。這樣一來,原本流動而多變的口語白話被出版印刷固定住了,白話文也逐漸被定型化。在晚清的中國,能讀懂文言文的人口祇佔全國人口的一小部分,大部分人都祇懂自己的方

《小孩月報》封面 (來源:復旦大學圖書館,自攝)

言,精英的文言市場已經飽和,出版業則必然將目光轉向讀白話作品的廣闊大眾市場。新教和印刷資本主義的結盟,通過廉價的白話書籍,迅速地創造出眾多的白話閱讀大眾。語言經歷了一次實用主義的選擇,白話成為文言的競爭者,最終躍陞為權力語言。印刷語言為白話讀者創造了統一的交流和傳播流域,數百萬甚至千萬人被語言的紐帶所聯結,並感覺到了彼此的存在。語言和印刷的完美結合是晚清歷次革命的重要工具,也是促使中國文學通俗化的動因。

【註】

(1) 王美秀《基督教史》,南京:江蘇人民出版社,2006年,頁382。

(2) (4) 何凱立:《基督教在華出版事業(1912-1949)》,陳建明、王再興譯,成都:四川大學出版社,2004年,頁37;頁39。

(3) “Our Attitude to the Literature of China.” The Chinese Recorder and Missionary Journal, 1897, p. 285.

(5) 馬克斯‧韋伯:《新教倫理與資本主義精神》,彭強、黃曉京譯,西安:陝西師範大學出版社,2002年,頁36。

(6) 例如,義和團運動造成山西兩百多名傳教士的死亡,李提摩太處理賠款事宜的時候提出將賠款用於興辦大學,開導民智。

(7) (8) (9) 費正清、劉廣京編著《劍橋中國晚清史》中國社會科學院歷史研究所編譯室譯,北京:中國社會科學出版社,1985年,頁561;頁562;頁561。

(10) 史靜寰、王立新:《基督教教育與中國智識分子》,福州:福建教育出版社,1998年,頁66。

(11) “Evangelistic Tracts and Literature.” The Chinese Recorder and Missionary Journal, 1911, p. 342.

(12) “Literature Kills Many in China”, The Indo-Chinese Gleaner, 1820.

(13) 花之安:《自西徂東》,上海:上海書店,2001年,頁255。

(14) “Protest Against the Teaching of Chinese Classics in Primary Schools.” The Chinese Recorder and Missionary Journal, 1903, p. 405.

(15) 例如,李伯元在《文明小史》中曾反覆提到廢八股、取新學的科考改革。

(16) 吳義雄:《在宗教與世俗之間 —— 基督教新教傳教士在華南沿海的早期活動研究》,廣州:廣東教育出版社,2000年,頁319。

(17) “How Shall We Teach the Chinese Language and Literature in Our Christian Schools and Colleges? ” The Chinese Recorder and Missionary Journal, 1900, p. 88.

(18)李提摩太:《親歷晚清四十五年——李提摩太在華回憶錄》,李憲堂、侯林莉譯,天津,天津人民出版社,2005年,頁286。

(19) 吳梓明:《基督宗教與中國大學教育》,北京,中國社會科學出版社,2003年,頁66。

(20) “Chinese Translation of Western Literature.” The Chinese Recorder and Missionary Journal, 1907, p. 301.

(21) (22) 曾樸:《孽海花》,北京:人民文學出版社,2006年,頁15;頁25 。

(23) 黃新憲:《基督教教育與中國社會變遷》,福州:福建教育出版社,1996年,頁206。

(24) 容閎:《西學東漸記》,長沙:嶽麓書社,1985年,頁68。

(25) (26) 林語堂:《從異教徒到基督徒——林語堂自傳》,西安:陝西師範大學出版社,2007年,頁20;頁27。

(27) 蔡元培:〈答林君琴南函〉,見《文學運動史料選(第一冊)》上海:上海教育出版社,1979年,頁145。

(28) “Evangelistic Tracts and Literature.” The Chinese Recorder and Missionary Journal, 1911, p. 339.

(29)陳建明:《激揚文字、傳播福音:近代基督教在華文字事工》,臺北市:宇宙光全人關懷機構,2006年,頁60。

(30)何凱立:《基督教在華出版事業(1912-1949)》,陳建明、王再興譯,成都:四川大學出版社,2004年,頁126。

(31) (32) “The Spread of Vernacular Literature” The Chinese Recorder and Missionary Journal, 1895, p. 509; p. 340.

(33) 例如《聖諭廣訓》用語淺白,試圖其中一段:“萬歲爺意思說,人生在世,吃飯穿衣,交接來往,都要用度。既然要用度,就一日也少不得這個錢了。但要用度,也有每日一定的,也有出於意外的。如一年穿幾件衣服、早晚兩餐茶飯,這是一定的規矩,算計得來的。至於生兒養女、男婚女嫁、害病死喪,這些事體是出於意外,算計不定的。你若不把錢財,常留些有餘,若是遇着這樣不測的事,卻拿甚麼去用呢?”

(34) 《小孩月報》,1876年,頁43。

(35) 分佈在各省的西方傳教士受到當地方言的影響,甚至形成了不同的白話風格。西方傳教士所欣賞的好白話並不是單一的。他們既欣賞山東傳教士雄辯風格的白話文,又欣賞北京傳教士簡明風格的白話文。

*狄霞晨,復旦大學中文系博士研究生,現為上海外國語大學文學研究院助理研究員;已出版合著《新文學的先驅》、《中國近代文學編年史》,譯著《世界的故事》兩部;曾在《中國比較文學》、《華文文學》、《文化雜誌》等報刊上發表論文三十餘篇。本文係上海高校青年教師培養資助計劃“新教傳教士與中國近現代文學”(項目號YQ13DXC01)、上海外國語大學校級規劃課題“廣告視野下的中國近現代小說”(項目號KX171325)、上海外國語大學青年教師創新團隊項目“嬗變與超越:新世紀世界文學的空間哲學和身體美學”(項目號QJTD14WYX01) 的階段性成果。