本文從19世紀語言學的發展及對漢語的認識入手,考察了西方近代以來對漢語認識的發展以及在19世紀普通語言學關照下的漢語研究。文章側重在一個歷史大背景下來理解穆勒對漢語的認識和描述。同時對《直毛種的語言》中對漢語的描述進行了剖析,分析了穆勒眼中的漢語語言特徵和語法特點。《直毛種的語言》中對漢語的描述雖然很簡單,很少涉及真正屬於語法分析和句法解釋的內容,但是透過他對漢語詞法的描寫,我們仍然能夠看到穆勒對漢語語法的某些認識,並從中歸納出他所理解的漢語的特性。由於作者的這部書是獻給著名漢語語言學家甲柏連孜的,本文也探討了《直毛種的語言》(1882)所受甲柏連孜的重要著作《漢文經緯》(1881)的可能性影響。可惜的是,穆勒沒能很好地吸收甲柏連孜對漢語特點的認識,以至於他在《直毛種的語言》中對漢語的描述缺少了句法、虛詞的部分,同時也沒有真正弄清楚漢語官話和文言間的區別。

《直毛種的語言》( Die Sprachen der schlichthaarigen Rassen,1882) 和《鬈毛種的語言》(Die Sprachen der lockhaarigen Rassen,1884) 是奧地利著名語言學家弗里德里希·穆勒(Friedrich Müller,1834-1898) 的兩本語言學學術專著。(1) 作者穆勒是語言學家,同時也是人類學家。他將漢語“科學地”歸在了“直髮種族的語言”之中,並在扉頁上註明將此書獻給甲柏連孜(Hans Georg Conon von der Gabelentz, 1840-1893),並且其中的練習部分都是直接從《漢文經緯》(Chinesische Grammatik,1881)“借用”過來的。

《直毛種的語言》一書出版的前一年(1881),作為直毛種語言之一的漢語人種語言學家弗里德里希.穆勒對漢語的認識甲柏連孜劃時代的著作《漢文經緯》才剛剛出版。儘管穆勒借鑒了《漢文經緯》中的一些例句,但從整體上來講,《直毛種的語言》對漢語的描述基本上還是基於普通語言學的範疇,對漢語語法中的一些特點並沒有予以特別關注。

19世紀歐洲語言學的發展及對漢語的認識

一、19世紀歐洲語言學的發展

19世紀以來歐洲的語言學得到了長足的發展,由於航行的便利,語言學家利用大量的實際

《直毛種的語言》(1882) 一書德文版的扉頁 (上) 以及獻給卡斯特林和甲柏連孜的題贈 (下)

材料展開了歷史比較語言學的研究,同時語言類型學的研究、語言學與其它學科的交叉研究也都取得了很大的進步。

歷史比較語言學的研究工作早在18世紀末就已經開始了。1786年英國語言學家威廉·鍾斯 (William Jones, 1746-1794) 在一次演講中就指出,梵文的動詞詞根和語法形式與希臘、拉丁語同出一源。(2) 1799年語言學家又證明了匈牙利語和芬蘭語具有同一起源。而到了19世紀,從事歷史比較語言學研究的學者更多,德國學者中就包括著名的弗蘭茨·博普 (Franz Bopp, 1791-1867)、雅各·格林 (Jacob Grimm, 1785-1863)、奧古斯特·施萊歇爾 (August Schleicher, 1821-1868) 等,他們都做了很多的研究工作。博普在鍾斯的推測基礎之上,不僅比較了動詞的變位,同時也對比了名詞、代詞的變格,並特別關注了印歐各語言間的語音對應。雅各·格林則提出了印歐各種語言語音演變的規則 —— 所謂“格林定律”。(3) 施萊歇爾則在他人的基礎之上,將世界的語言劃分為孤立語、屈折語和粘着語,並提出了按照植物分類法對語言的譜系分類的模式 —— 譜系樹。此外,施萊歇爾提出“語言進化”的觀念,特別強調借鑒自然科學的方法來研究語言,他的名著《印度日爾曼語系各語言比較語法綱要》可謂當時對印歐語系最有系統、最全面的描述和分析了。(4) 他在這部書的一開始寫道:

語法構成了語言學 (sprachwißenschaft) 或曰glottik (5) 的一部分。這本身就是人的自然史的一部分。其方法從本質上來講完全是自然科學的 [⋯⋯] 語言學的使命之一是弄清楚並描述出語言的譜系或語系,即從一個並且是同一個原始語言出發,按照自然的體系來梳理這些譜系。(6)

施萊歇爾所創立的譜系樹語言模式,直到今天語言學家們依然在使用。除了對語言本身的研究外,當時的語言學家也開始對語言與其它學科的交叉研究,並將語言作為人類思想的一部分進行考察。早在18世紀,德國哲學家約翰·弗里德里希·封·赫爾德 (Johann Gottfried von Herder,1744-1803) 在探求人類歷史哲學的共同性時就提出,一定的語言與一定的思維方式相對應。他的主要著作《對人類歷史哲學的諸多思考》一書(7),是他多年來相關小品文的結集,即有關地球上人類語言、風俗、宗教和詩歌的觀點,與藝術和科學的本質和發展、各民族起源及其歷史進程的各種觀點的集大成者。赫爾德認為,理性和自由是“自然”本初語言的產物,而宗教則是人性的最高的表達。他認為,儘管不同的自然、歷史、社會以及心理的環境導致了各民族的區別,但是他們確實具有相同價值。因此,對於各民族語言的探討,僅僅是赫爾德對人類歷史哲學諸多方面考察的一部分。

威廉·馮·洪堡 (Wilhelm von Humboldt,1767-1835) 則進一步從語言方面對人類的發展做了闡述。作為語言哲學家的洪堡,研究語言的目的在於探究人類語言存在、運作、發展的深層原因。他將語言的發展理解為某種理念的運動,認為所有的語言都在朝着一個理想和統一的目標推進,祇是接近或偏離這一目標的程度不同而已。但他同時也為建立普通語言學而做了大量的實證工作。(8)

洪堡延續了施萊歇爾對人類語言的分類,認為人類語言可分為:沒有嚴格語法標記的語言如漢語;有嚴格語法標記的語言,如印度-日爾曼

對漢語有着真知灼見的德國語言學家施坦塔爾

語言;間於這兩類語言之中的其它語言。(9)“他把漢語和梵語看作語言類型的兩極,認為前者是典型的孤立語,後者是典型的屈折語,所有其它語言均分佈於兩極之間,要想把世界語言的類型特徵弄清楚,自然就不能繞過漢語。所以,對他來說,研究漢語語法在一定程度上是出於類型學理論的需要。”(10) 因此,漢語作為一種特殊的類型,被洪堡和19世紀其他的語言學家一再討論。對於洪堡來講,漢語的意義要遠遠超過其本身作為一種語言,要研究清楚世界語言的類型特徵,當然就不能不研究漢語。

在甲柏連孜的《漢文經緯》出版前,德國語言學家赫曼·施坦塔爾 (Heymann Steinthal, 1823-1899) 有兩部重要的著作出版:《作為語言理念發展中的語言分類》(1850)和《語言結構主要類型的特徵》(1860)。這兩部著作對漢語作了普通語言學的歸納。施坦塔爾將語言分為:孤立型、粘着型和屈折型三種。他遵循着洪堡對漢語特點的認識,認為:

漢語句子好像行星系一樣,完全遵循着一種自動而必然運行的絕對機制。謂語就是太陽,而句子中的其它成分圍繞着謂語這個太陽運轉。不過,一方面形式祇是悄然無聲地借助詞序這個方式,機械地得以表達;而另一方面,句子中的內容仍沒有得到分類。因此,儘管內容和形式有別,正是在其中世界歷史的意識首先得以表達,實質上的統一和同一,才成為漢語中的特色。(11)

施坦塔爾的這一比喻非常恰當地說明了漢語中詞序的重要性以及在詞序中理解句子的特點。1884年施坦塔爾出版了洪堡的語言學著作。除此之外,由於施坦塔爾本人曾於1852-1855年專門到巴黎從儒蓮 (Stanislas Aignan Julien, 1797-1873) 和巴贊 (Antoine-Pierre-Louis Bazin, 1799-1863) 學習漢語並從事漢學研究,因此他對漢語和中國文化有着比洪堡更深刻的認識。他在《語言結構主要類型的特徵》中寫道:

漢語從某種程度上來講鑒於其本質上的純正性及其操作方面的合乎邏輯性,是一門典範的語言。漢語也是文學的一個組成部分,除了梵文和閃米特人文學之外,從規模和意義上來說,漢語文學跟地球上所可能存在的文學形態相比佔有無可比擬的崇高地位。就像中華文明從總體上說,與墨西哥、秘魯或非洲黑人文明相比,具有完全不同的價值那樣。即便是與埃及文明相比,中華文明在一些方面也有更高的造詣。作為人類精神的產物和人類自我意識表達的立足點,從人類尊嚴和自由意識發展階段來看,中國古典的詩歌比埃及全部的金字塔、方尖石碑和迷石陣更有價值。(12)

此外,施坦塔爾對漢語的很多具體認識,都直接影響了此後普通語言學對漢語的認識。

二、歐洲語言學家對漢語的認識

1. 漢語 —— 作為通用符號的語言歷史上的西方語言學家認為,《聖經》中所描寫的巴別塔 (Babel) 之前確實存在一種上帝直接賦予人類的原始語言。由於是上帝賦予人類的,這一語言必定是全人類所共有的,同時也是清晰、明瞭、合乎邏輯的。弗蘭西斯·培根 (Francis Bacon,1561-1626) 在《學術的進展》(De dignitate et augmentis scientiarum,1605) 和《新工具論》(Novum Organum,1620) 中曾憧憬過一種普遍的語言文字:

[⋯⋯] 我聽說,中國及地中海東部很多王國使用真實文字來書寫。總的來說,字不表示字母或詞語,而表示事物或觀念(因為字比語言更普遍地為人所接受,語言互不相通的國家和省份卻能閱讀彼此的文字),所以他們擁有大量的字,我想大概有詞根那麼多。(13)

理想的普遍語言不應該有模糊不清的概念,也不應該有同義詞語,即詞語概念須嚴格地一一對應。至於理想的普遍文字,應該直接標記事物和思想,而無需像拼音文字那樣以詞為中介。培根因此提出,真知 (real knowledge) 祇有用真實文字 (Characters Real) 來記錄,才不致遭歪曲。在當時傳入西方的漢字裡,培根看到了一種世界通用文字的可能性。(14)

培根之後,英國其他的哲學家、語言學家也都或多或少地思考過普遍語言文字的問題,如弗蘭西斯·洛德威克 (Francis Lodwick or Lodowick,1619-1694) 有《論一種通用文字:利用它,兩個語言不通的人可以相互交流思想》(1647) (15),約翰·威爾金斯 (John Wilkins,1614-1672) 在他的《論一種真實文字和一種哲學語言》(1668)中也對通用文字予以了討論。(16)

此後,對東亞語言感興趣的建築師約翰·韋伯 (John Webb,1611-1672) 在1669年出版了他具有劃時代意義的有關漢語和漢字的專著《一篇歷史論文:試論中華帝國的語言是巴別塔之亂前通行於全世界的原始語言之可能性》(17),並且在1678年重印的時候,將書名改為了“中國的古代或一篇歷史論文:試論中華帝國的語言是巴別塔

威爾金斯《論一種真實文字和一種哲學語言》(1668)英文版書影

之亂前通行於全世界的原始語言之可能性,並附中國風俗習慣介紹及古今相關參考論著”(18)。韋伯在呈給查理二世 (CharlesII,1630-1685) 的獻詞中稱:“《聖經》上說,在巴別塔之亂前,整個地球祇使用一種語言:歷史顯示,中國在巴別塔之亂以前地球上還使用一種語言的時候就已經有人居住。”(19) 韋伯表明,中國人所居住的地方“屬於上帝之城”(de Civitate dei),並未捲入巴別塔之亂,因此漢語就是《聖經》上所說的“原始語言”,或曰“人類語言”(lingua humana):

我們完全可以大膽得出結論:中華帝國的母語或天然語言永久地保持了其古老的純潔性,沒有任何變化或改動。

[⋯⋯]希伯來語既刺耳又粗野,漢語卻是迄今所知全世界所有語言中最柔美順暢的。(20)

由此我們可以得知,17世紀末英國的知識界在努力尋找所謂“人類語言”的時候,發現了漢語。他們從傳教士的描述中,認為漢語就是這一原始語言。

英國哲學家的有關人類語言的討論,也影響到了歐洲大陸的德國哲學家戈特弗里德·威廉·萊布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646-1716),他在《人類理智新論》(1704)(21)中專門討論過所謂的“通用字元”(Characteristica Universalis)。儘管萊布尼茨認為他所設想的通用字元與中國文字之間有所不同,但無疑漢字給他很多的啟發。1679年,萊布尼茨致函勃蘭登堡選帝侯的御醫埃爾斯霍茨 (Johann Sigismund Elsholtz,1623-1688),特地詢問選帝侯的東方幕僚安德莉亞斯·米勒 (Andreas Müller,1630-1694) 的所謂“中文之鑰”(Calvis Sinica)。萊布尼茨在信中提出了十四個問題,其中四個是:

2. 既然漢語的書寫符號不是按照詞而是按照事物(本身)來構造的,我希望瞭解漢字是否總是按照事物的本質來構造的。

9. 創造這套符號的人是否知曉事物的本質?是否充滿了理性?

10.漢字在表示動物、植物、岩石等自然界的事物時,是否能將事物的特徵區分開來?

11. 因此,我們是否僅從漢字本身就能瞭解事物的本質?如果能,又能瞭解到何種程度?(22)

我們可以看到,萊布尼茨希望瞭解到,漢字是以事物而不是以詞為基礎創造的,同時瞭解漢

1953年當時東柏林的德國科學出版社重印《漢文經緯》的封面和中文扉頁

字是否適宜於邏輯演算,以便人們直接從漢字中理解事物的本性。一年前,萊布尼茨在寫給漢學家克利斯蒂安·門采爾 (Christian Mentzel,1622-1701) 的信中稱:“如果上帝曾教給人類一種語言,那種語言應該是類似於漢語的。”(23) 儘管漢字有不少令數理邏輯學家萊布尼茨激動不已之處,但是卻依然不能充當他所設想的“通用字元”,因為漢字本身缺少基本的、理性的構字原則。

2. 甲柏連孜與《漢文經緯》

格奧爾格·馮·德·甲柏連孜1840年出生於今天的阿爾滕堡 (Altenburg),父親漢斯·馮·德·甲柏連孜 (Hans Conon von der Gabelentz,1807-1874) 是有名的語言學家,撰有多部有關滿語的專著,(24) 早年對甲柏連孜產生了較大的影響。在高中階段甲柏連孜就學習了荷蘭語、意大利語和漢語。1860-1864年,他在耶拿大學 (Universität Jena) 學習法律和政治經濟學,之後他順利進入公務員隊伍,在德萊斯頓具體管理法律事務。由於對語言的興趣,他在萊比錫大學一直在繼續漢語、日語和滿語的學習。1876年他在德累斯頓大學以翻譯、分析周敦頤的《太極圖說》而獲得博士學位。在博士論文中,甲柏連孜除附上了朱熹的註釋外,還在翻譯的過程中參考了滿文譯本。(25)

1878年,甲柏連孜成為了按照他的建議而設立的萊比錫大學 (Universität Leipzig) 東亞語言教席的首位編外教授。這是在德語國家所設立的第一個東亞語言教席,除了漢語和日語之外,還要涉及滿語、蒙古語、藏語和馬來語,但主要研究重點集中在漢語語法方面。1881年他出版了具有劃時代意義的《漢文經緯》一書。(26) 1884-1889年他與語言學家弗里德里希·泰西摩爾 (Friedrich Techmer, 1843-1891) 共同創立、出版了《國際普通語言學雜誌》(Internationale Zeitschrift für Allgemeine Sprachwissenschaft)。他在萊比錫時代的學生有著名的漢學家格魯貝 (Wilhelm Grube, 1855-1908) 、高延 (J. J. M de Groot,1854-1921) 等。

1889年,甲柏連孜到柏林大學 (Universität Berlin),成為了那裡東亞語言和普通語言學的編外教授。1889年他成為了普魯士科學院的院士。1891年他出版了一部重要的普通語言學專著《語言學的任務、方法和至今所取得的成就》,(27)在這部書中他也提出了語言學的目標和任務。1893年,這位年僅五十三歲的語言學家在柏林去世。

葉乃度 (Eduard Erkes, 1891-1958) 在1953年為《漢文經緯》再版寫的序中稱:

《漢文經緯》開創了漢語研究史的新階段。以往出版的專著,從18世紀中葉馬若瑟 (Prémares) 的《漢語劄記》(Notitiae Linguae Sinicae) 到19世紀碩特 (Schott)、恩德利謝爾 (Endlicher) 和儒蓮 (Julien) 的語法書,這些教程將漢語語法現象講得系統且容易領會,但漢語的語法結構和其它特別之處遠沒有被闡釋清楚。甲柏連孜是第一位擺脫了他的前輩們影響的人,那些人潛意識中還一直有一種成見,即認為每種語言必須用拉丁語的模式來衡量,其語法也要遵照拉丁語來建立,甲柏連孜也是第一個正確對待印度支那語言特點的人。(28)

作為威廉·碩特 (Wilhelm Schott, 1802-1889)的接班人,甲柏連孜於1889-1893年擔任了柏林大學東亞語言學的編外教授職位。(29) 儘管這是一個純語言學的教席,按照當時柏林大學給他的任命書,他必須“參與主持普通語言學及中國語言和文學,並開設有關滿語、古代日語、馬來語、薩摩亞語和其它相關語言的課程”(30),而在他之前的碩特,其教席的重點主要在古代和現代漢語方面。由此我們可以知道,在學術漢學尚未在德國建立之前,漢語語言學已經得以建立,並且取得了令世人矚目的成就。在普通語言學和語言哲學方面,洪堡和施坦塔爾對漢語語法的認識對甲柏連孜產生了很大的影響,甲柏連孜很好地將這些新成就運用到了古代漢語的語法研究上。例如洪堡在漢語的語序、概念、結構等的表述上,都奠定了理論基礎,在漢語與西方語言的比較分析方面也做出了開創性的貢獻,而甲柏連孜在《漢文經緯》中對洪堡的很多語言學方面的預設以及一些抽象的描述加以具體且深入的研究。除了與19世紀初在德國興起和發展起來的語言學相結合之外,甲柏連孜同時也受到在華傳教士和漢學家對漢語研究成就的影響,諸如法國的馬若瑟、雷慕薩、儒蓮,德國的碩特,奧地利的恩德利謝爾等人的漢語語法。這些成就主要為甲柏連孜的古代漢語語法研究提供了很多的資料以及供他思考的學說。(31)

在葉乃度所提到的幾位漢學家中,人們對施特凡·恩德利謝爾 (Stephan Ladislaus Endlicher,1804-1849) 比較陌生。他是奧地利著名的植物學家、古錢幣學家和漢學家,1845年出版了一部相當有影響的漢語語法論著《漢語語法之基本知識》(Anfangsgründe der chinesischen Grammatik)。(32) 這本書包括第一篇、文字學說(3-94),第二篇、語音學說(97-160),以及第三篇、語法學說(162-360)。就當時的情況來看,這樣的一部漢語語法書已經相當全面了。不過,在甲柏連孜看來,恩德利謝爾依然是用西方語言學的方式“格義”漢語語法:

“在這裡,漢語的句法被生搬硬套地去適應歐洲的形式學說(指形態變化——引者註)。”(33)

葉乃度在新版序中的意思是說,甲柏連孜是第一位真正尊重漢語特點的歐洲語言學家。他不僅尊重漢語的特點,同時也尊重印度支那語言的特點。甲柏連孜在對他之前的漢語語法史的檢討中,認為大部分漢學家都是從歐洲語法的方法

《漢語語法之基本知識》的作者,奧地利著名植物學家、古錢幣學家和漢學家恩德利謝爾

去“格義”漢語語法,認為是不可取的:“除了碩特外,他們或多或少都從我們歐洲語法的觀點和劃分標準去看漢語。”(34) 實際上,與漢學家的頭銜相比,甲柏連孜更是當時一流的普通語言學家。他以一位語言學家的眼光研究漢語,自然不是很多重點研究中國歷史、宗教的漢學家所能比肩的。除了《漢文經緯》之外,甲柏連孜還有一系列有關普通語言學的著作,這些也為他研究漢語提供了堅實的方法論的基礎。《漢文經緯》出版十年後的1891年,甲柏連孜出版了上文中已經提到的《語言學的任務、方法和至今所取得的成就》(35),在書中他提出了著名的“語言週期性變遷”(Zyklischen Sprachwandel) 的學說。

《漢文經緯》可謂使用近代語言學成就對古代漢語語法所進行描寫和分析的著作中的經典之作,較之以往有關漢語語法的書,它是一部更符合語言學要求和規範的著作。這本書實際上分為三篇:第一篇是導論和概說,包括導論、語音和聲調、漢字、語音史和詞源。第二篇是分析系統,包括句子成分和句子之間的相互限定、詞類的限定、句子和短語之間的界限。第三篇是綜合系統,包括導論、短語、簡單句、複句和句子的連接、文體等。在《漢文經緯》中,甲柏連孜儘管是用當時普通語言學的框架來講解漢語的,但他卻時時關注漢語在語法、語音以及文字方面的特點。在第二篇“分析系統”一開始闡述目的和方法時,甲柏連孜便提到了漢語的特點:

這一慣常的尋找是必要的。[在本書中,]漢語將以有機的方式從其自身被理解以及被描述。由於漢語的有機構成跟我們的語言在本質上迥異,因此其語法規定也必然跟我們所熟悉的不同。這些都會令初學者產生混亂,並感到驚詫,因此從整體上來關照句子成分之間的相互關係,是必要的。(§.273之註I) (36)

由此我們可以得知,甲柏連孜並不認為從歐洲普通語言學出發可以解決所有漢語的語法問題。他所創立的第二篇的“分析系統”,旨在詳細剖析各類古漢語的語法現象,解釋現象之間的內在聯繫,澄清各種語法意義。而在第三篇“綜合系統”中,他試圖從整體上把握各種語法現象的關聯性,討論古漢語如何運用各種語法手段來遣詞造句,以表達思想的目的。儘管如此,我們還是可以看到,19世紀歐洲語言學家對漢語的認識,還是從尋找人類語言的共性出發,試圖找出語言的某種規律性。

穆勒及其《直毛種的語言》

一、時代背景 —— 奧地利帝國

儘管穆勒的《直毛種的語言》出版的時間已經是奧匈帝國時期,但其學說的形成以及他對那瓦勒探險文獻的整理都是在奧地利帝國時期。為甚麼在他的時代奧地利會對人類的語言和思想產生如此濃厚的興趣呢?

1804年拿破崙·波拿巴 (Napoléon Bonaparte,1769-1821) 稱帝,之後不久奧地利大公國國王弗朗茨 (Erzherzog Franz von Österreich) 宣佈建立奧地利帝國 (Kaisertum Österreich),自稱繼承了神聖羅馬帝國的皇位,成為了奧地利皇帝弗朗茨二世 (Franz II),以回應拿破崙,並借機整合哈布斯堡王朝 (Habsburg) 的領地。1804-1867年間,奧地利帝國是當時歐洲五大列強 (英、俄、奧、法、普) 之一、地跨中歐、南歐和東歐的一個世界級強國。奧地利帝國是歐洲人口第二大國和外交第一大國,其領土包括今天的奧地利、捷克、匈牙利、斯洛文尼亞、斯洛伐克、克羅地亞、意大利北部、羅馬尼亞的特蘭西瓦尼亞和波蘭的加利西亞等廣大地區。帝國的首都為奧地利皇室領地內的維也納。

由於奧地利帝國的合法性來自神聖羅馬帝國,所以其皇帝在德意志地區有着絕對支配權,這一支配權一直到普奧戰爭後普魯士統一德國才告結束。自19世紀下半葉起,奧地利帝國開始式微。1859年後的意大利獨立戰爭使奧帝國失去在意大利的所有領地;1866年的普奧戰爭迫使奧地利退出德意志聯邦,結束了哈布斯堡家族統領德意志各城邦的時代。其後,匈牙利貴族與奧地利哈布斯堡王朝為了維持原來的奧地利帝國達成一個和解方案,於1867年建立了奧匈帝國 (Österreich-Ungarn),它的存在時間從1867年至1918年第一次世界大戰結束為止。

奧匈帝國同樣是一個世界級強國,是歐洲當時五大列強 (德、英、法、奧、俄) 之一,也是地跨中歐、東歐、南歐的一個幅員遼闊的大國。其面積之龐大,在當時的歐洲排名第二,僅次於俄羅斯帝國;其人口之眾多,人口數量在當時居歐洲第三,稍遜於俄國和德意志帝國。

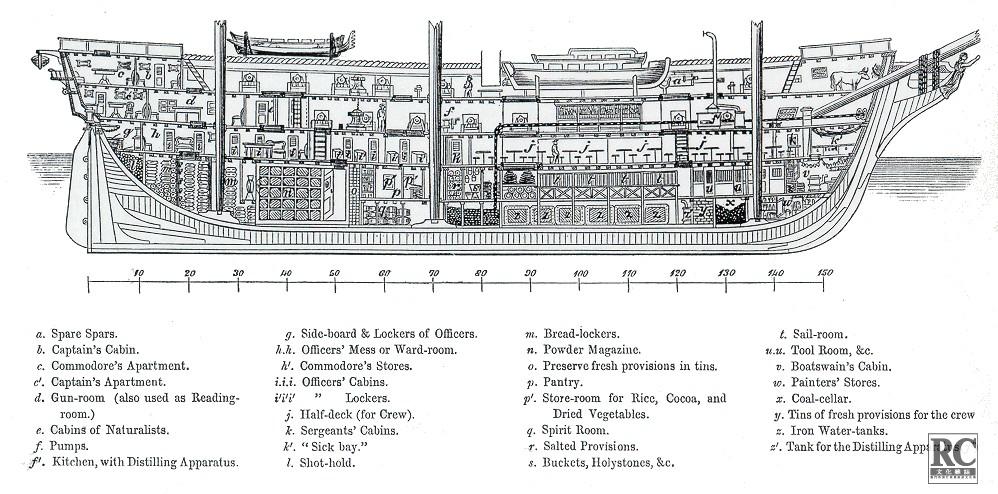

穆勒所生活的時期,奧地利是一個大國,這不僅僅表現在人口、軍事方面,在發展經濟和開展國際貿易的過程中,奧地利日益踏入全球範圍的聯繫之中,因此需要在文化方面表現出其豐富性和包容性。1857-1859年,奧地利海軍 (Österreichische Kriegsmarine) 派出了三桅快速戰艦那瓦勒 (Fregatte Navara) 前往世界各地探險。此次探險活動主要是由維也納皇家科學院 (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien) 負責籌備,由各學科的專家,如地理學家

三桅快速戰艦那瓦勒的橫截面圖

維也納科學院1861年出版的第一卷那瓦勒環球探險研究成果的封面

費丁南德·馮·霍赫施泰特 (Ferdinand Ritter von Hochstetter, 1829-1884)、動物學家格奧爾格·馮·弗勞恩費爾德 (Georg Ritter von Frauenfeld,1807-1873) 等隨同。這是德語國家首次派出如此大規模的科學考察船隻進行環球探險。1857年4月30日,那瓦勒號離開帝國的港口“的里雅斯特”(Triest,今天意大利東北部邊境港口城市),在歷經了五百五十一天,行程51,686海里後,那瓦勒號重新回到了“的里雅斯特”。那瓦勒探險的成果由維也納科學院 (Wiener Akademie der Wissenschaften) 負責整理研究,在1861-1876年間出版了二十一卷研究成果,以多種語言發表,成為了當時的暢銷書。其中有關人類學和語言學的部分,都是由穆勒參與完成的。

二、穆勒其人及其主要學說

穆勒出生於當時奧地利帝國的耶姆尼克 (Jemnik)。這個小鎮位於今天捷克共和國的南部。1853-1856年穆勒在維也納大學 (Universität Wien) 開始學習哲學、語文學,具體專業包括哲學、古希臘語文學以及東方語言,後者受到了著名梵文學家安同·博勒爾 (Anton Boller, 1811-1869) 的啟發。他除了學習梵文之外還修了比較語言學的課。大學畢業後他曾一度在“宮廷與國家印書館”(K.k.Hof- und Staatsdruckerei) 做東方語言的校對工作。由於他出色的論文《在雅利安-閃族語言圈中的動詞表達:一項語言學的研究》,(37) 穆勒於1859年在德國的圖賓根大學“在缺席的情況下” (in absentia) 獲得了博士學位。這篇博士論文明顯是受博勒爾《論動詞的形成》(Über die Verbalbildung,1850) 的影響而寫成的。1860年他在維也納完成了教授資格論文。自1869年起,穆勒接替博勒爾擔任維也納大學梵文和比較語言學教授。由於他的學術聲望,他同時得到了印度普納大學 (Univ.Poona) 的任命,但後者被他拒絕了。自1869年始,他成為了維也納科學院院士。

穆勒一生異常勤奮,他通常每天工作十二至十四小時,除了梵文之外,他掌握的語言還有希伯來語、波斯語、埃塞俄比亞語。他很早就對時至當時尚未整理過的語言感興趣,包括伊朗和印度語族的各種語言:阿維斯陀語[19世紀歐洲學者錯誤地將祆教的波斯古經《阿維斯陀》[Avesta]稱作Zend]、波斯語、亞美尼亞語、巴厘語、梵文俗語 (Prakrit)、印度斯坦語以及孟加拉語。他對這些語言進行“科學”的描述,並總結出其語法規律。穆勒創立了“語言人種志學” (linguistische Ethnographie),並且是這個學科的主要代表。他所有的科學研究的出發點都是印度日爾曼語系,

奧地利人類學家謝爾策,是他邀請了穆勒參與那瓦勒探險著作人類學部分的編纂工作。

特別是伊朗語族和亞美尼亞語,當時的學者認為亞美尼亞語有伊朗語族的特徵。

由於穆勒與探險者和傳教士有很好的關係,他能夠多次得到時至當時還沒有被研究過的語言的記錄和文本。上文提到的1857-1859年那瓦勒探險,帶來了有關南非班圖語系和科依散語系(Bantu- und Khoi-San-Sprachen)、澳洲語系、南島語系、哈米特語系、現代印度語言 (austral.,austrones., hamit. und neuind. Sprachen) 以及所搜集到的人類學、民族學的各類豐富的資料。當時的語言學家主要關心的是伊朗語族及其相關的比較語法的各類問題,亞美尼亞語、古代和現代的印度語言(也包括僧伽羅語和羅姆語)以及阿勒泰、高加索和非洲語言。1867年出版了“那瓦勒探險著作語言學部分”(Linguistischer Theil des Novara-Reisewerkes),穆勒在這一部分中對所有的語言學材料做了整體的概述;第二部分包括在短時間內整理分類的詞典、語法和文本。在穆勒的語言學部分出版之後,人類學家卡爾·馮·謝爾策 (Karl von Scherzer,1821-1903) 又邀請他參與那瓦勒探險著作人類學部分的編纂工作。後來由於謝爾策被任命為商業與國民經濟部的處長,整個的工作全都由穆勒獨立完成。1869年穆勒出版了那瓦勒探險著作人類學部分。作為對那瓦勒探險著作語言學部分的認可,奧地利皇帝向穆勒授予了藝術與科學金質勳章。穆勒的主要著作《語言學概論》(Grundriss der Sprachwissenschaft, I-IV,1876-88) 為當時的人們提供了一個有關地球上語言的全貌 —— 包括從譜系分類來講當時已知的所有語言,而其中有很多種語言是由穆勒首次予以研究和描述的,在此之前,並沒有人嘗試完成過此類工作。

穆勒以其自身有關語言學的廣博知識建立了從語言學到民族學、人類學的一座橋樑。他在《普通人種志學》(Allgemeine Ethnographie,1873,1879) 這本書中所預設的是,所有人種有一個共同的語言基礎。德國著名生物學家、思想家恩斯特·海克爾 (Ernst Haeckel,1834-1919) 將人種並非按照頭蓋骨的形狀,而是根據毛髮的種類來劃分,穆勒在他的《語言學概論》中,也將語言劃分為“直毛種”和“鬈毛種”。

穆勒是“閃含語系”語言 (Hamito-semitische Sprachen) 分類法的宣導者。他的這一分類法今天看來既有誤導性,同時也充滿着種族的偏見性。實際上,這一分類方法直到20世紀60年代,才被美國人類學家、語言學家約瑟夫·格林伯格 (Joseph Greenberg,1915-2001) 的“非.亞語系”(Afroasiatic languages) 這一在宗教和種族方面比較中立的分類法所取代。

三、《直毛種的語言》本書是由穆勒編寫、作為“語言學概論”第二卷第二部分“直毛種的語言”(Die Sprachen der schlichthaarigen Rassen) 而出版的。穆勒同樣是“語言學概論”叢書的主編。

有關語言學家弗里德里希·穆勒博士,書的扉頁上有他一連串的頭銜和兼職,當時的書中儘管也常見,但羅列出如此多頭銜的人並不多見。他的頭銜和兼職計有:

維也納大學教授,維也納皇家科學院院士,維也納人類學協會會員、副會長,慕尼克和布達佩斯科學院外籍院士,莫斯科皇家自然科學家協會和巴黎人類學協會通訊會員,海牙荷蘭皇家東印度語言、國情和民族學研究所通訊會員,巴黎語文學會 (非雅利安語) 名譽會員,佛羅倫薩意大利王室人類學和民族學名譽會員,萊比錫民族博物館名譽會員。

在這裡值得注意的是,當時的法國巴黎語文學會 (Société philologique) 竟然會有“非雅利安語”(langues Anaryennes) 的分類,今天看來匪夷所思,其目的是將歐洲以外的“非文明”國度的語言概括在內。

這本書是獻給兩位著名學者的,其一是卡斯特林 (Matthias Alexander Castrén, 1813-1852),其二是甲柏連孜 (H.C.von der Gabelentz)。卡斯特林是芬蘭著名的語言學家和民族學家,語言學中烏拉爾語系的創始人。1828年卡斯特林開始在赫爾辛基大學學習古希臘語和古希伯來語,因為他父親是牧師,也希望他以後在教會謀得一個職位。但卡斯特林的興趣顯然不在基督教新教的傳教方面。早在求學的時候,他就開始寫作芬蘭神話。1836年大學畢業後,卡斯特林作為語言學家跟他的朋友、醫學家埃倫施托勒姆博士 (Ehrenström) 一道去了位於芬蘭斯堪的亞半島北部的薩米(Lappland),並於1839年又去了卡累利阿(Karelien),對那裡的語言進行了系統科學的考察。1841年,他又與芬蘭作家艾里阿斯·隆洛特 (Elias Lönnrot, 1802-1884) 一起訪問了俄國北部烏拉爾山另外一側芬蘭-匈牙利語系的多個民族。1844-1845年卡斯特林出版了有關俄國芬蘭-匈牙利語系的兩本具有劃時代意義的專著。(38) 1844年卡斯特林做完了他的博士論文,成為了哲學博士。儘管當時他的肺部已經很虛弱了,但他還是於1845年受聖彼德堡科學院和赫爾辛基大學的資助重新去西伯利亞考察,之後他又出版了相關的重要專著。1851年他被任命為赫爾辛基大學剛剛設立的芬蘭語言和文學教席,但第二年他便死於肺結核。1853-1862年弗蘭茨·安東·謝夫納 (Franz Anton Schiefner / Антон Антонович Шифнер, 1817-1879) 出版了卡斯特林十二卷本的德文全集。(39)

1.《直毛種的語言》的結構和內容

此書於1882年由維也納的阿爾弗雷德·胡爾德勒 (Aldred Hölder) 出版社出版,出版社的下面一行小字為:皇家與王室宮廷和大學書商(K.k.Hof-und Universitäts-Buchhändler)。該晝為“語言學概論”“第二部分”(II. Abtheilung)之“馬來亞種語言及高地亞細亞(蒙古)種語言”(Die Sprachen der malaischen und der hochasiatischen(mongolischen) Rasse),篇幅為416頁。

《直毛種的語言》的內容分為兩大部分“D.馬來亞種語言”和“E. 高地亞細亞(蒙古)種語言”。其下的具體語言有:

D. 馬來亞種語言

I. 波利尼西亞語

II. 美拉尼西亞語

III. 馬來亞語

E. 高地亞細亞(蒙古)種語言

(1) 多音節語言

I. 薩莫邪特語

II. 烏拉爾各民族的語言

III. 阿勒泰各民族的語言

IV. 日本人的語言

V. 韓國人的語言

(2) 單音節語言

I. 西藏人的語言

II. 緬甸人的語言

III. 暹羅人的語言

IV. 卡西人的語言

V. 安南人的語言

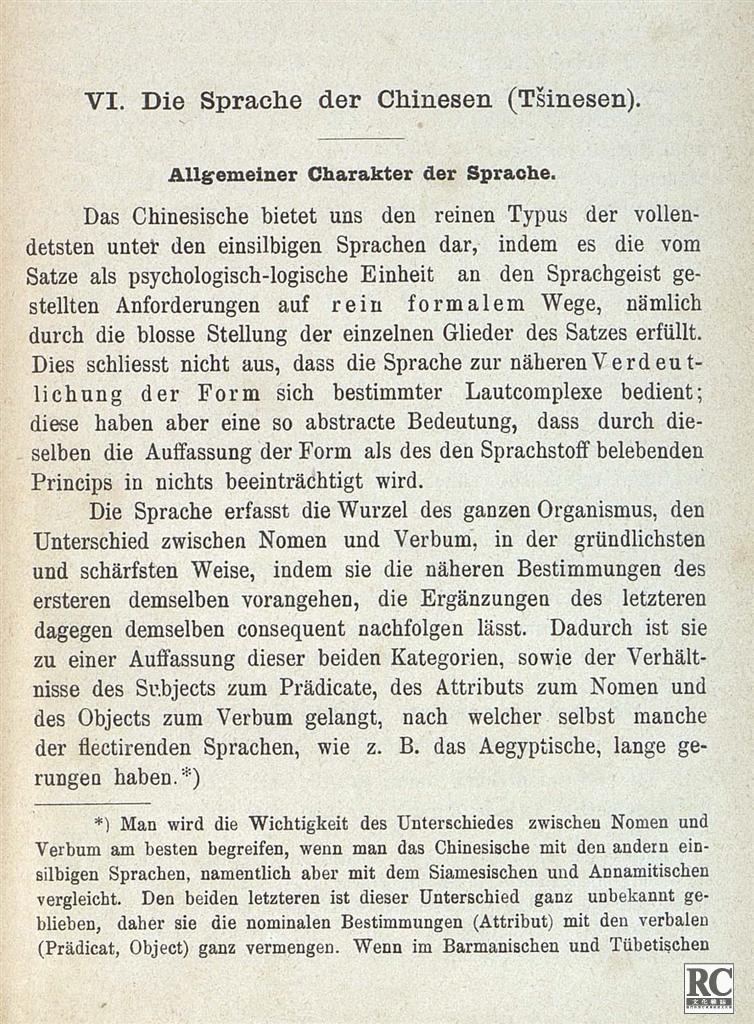

VI. 中國人的語言

德國著名的芬闌-烏戈爾族語言學家卜登慈

曾經校註帕尼尼的梵文文法書並編纂梵文詞典的德國著名語言學家波特林克

2. 卜登慈和波特林克

在“前言”(Vorrede) 中,穆勒特別談到除了本書之外,他還會儘快完成他的《鬈毛種的語言》一書,以饗語言學以及人類學方面的讀者。在感謝的名單中,作者首先提到了威廉·馮·洪堡 (Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von Humboldt,1767-1835)、卡斯特林和甲柏連孜,並且表達了對三位學者深深的敬意。其次,他也感謝了同時代的兩位學者,認為他們的著作奠定了這一學科的基石。他所指的這兩位學者分別是約瑟夫·卜登慈 (Josef (Jozsef) Budenz, 1836-1892) 和奧托·馮·波特林克 (Otto Nicolaus von Böhtlingk,1815-1904)。

卜登慈是德國著名的芬蘭-烏戈爾族語言學家 (Finno-Ugrist)。由於匈牙利語係烏戈爾語族中的一種語言,卜登慈之所以研究芬蘭-烏戈爾族語言就是為了弄清楚匈牙利語的來源。他於1854年在福爾達 (Fulda) 中學畢業,之後開始在馬堡大學 (Universität Marburg) 學習,後轉到哥廷根大學,致力於印度-日爾曼歷史比較語言學的研究。1856年回到布達佩斯,並在斯圖爾維森堡(即塞克什白堡,Stuhlweißenburg) 教授歷史比較語言學。1861年,卜登慈被任命為匈牙利科學院的圖書管理員。自1868年或1872年開始,他成為了阿勒泰比較語言學的正式教授,據說當時這一教席就是為他而設立的。1871年他成為了匈牙利國家科學院院士。穆勒所提到的卜登慈的著作,係《匈牙利-烏戈爾語比較詞典》(1873-1881)。(40)

波特林克是生於俄國聖彼德堡的德國著名語言學家。他的祖先於1713年從盧貝克 (Lübeck) 移居到了俄國。與其他語言學家一道,波特林克創立了德國的梵文學術研究。他自1833年開始在聖彼德堡大學學習東方語言,特別是梵文,自1835年開始在柏林和波恩大學繼續他的學業。他在1842年回到德國後,任皇家科學院的助理,1845年後成為該院的院士。1860年他成為了樞密院成員,1868年將家搬到了耶拿 (Jena) 後,於1875年成為所謂樞密大臣。波特林克劃時代意義的著作是校註了帕尼尼的梵文文法書 (41),並編纂了梵文詞典。(42) 對於烏拉爾-阿勒泰語言比較語法來講,他早年有特別重要的著作《論雅庫特人的語言》(聖彼德堡1851)。(43) 雅庫特人是突厥語民族之一,也是西伯利亞人口最多的民族,是世界上居住地區最北與最荒蕪的突厥人。雅庫特人的語言雅庫特語屬於突厥語族的北支。他們的語言有很多來自南方突厥語的詞根,與其他民族不同。作為一種語言現象,這也是波特林克之所以特別重視這一語言的原因。穆勒所提到的,正是這一部介紹烏拉爾-阿勒泰語言比較語法的著作和詞典。

3. 語言學與人種志學 (Ethnographie)

19世紀上半葉是一個人類大發現的時代,近代的很多知識、理論、體系都起源於這一時代。例如威廉·洪堡在語言哲學方面的貢獻,不僅建立在傳統的語言學、哲學、文學、古典學等學科基礎上,更與當時新興的科學,如人類學、人種學、地理學等有着密切的關聯。洪堡曾就對人種志學與語言學之間的關係做了精闢的闡述,他認為:

在整個歷史上,人類劃分為民族的活動始終經歷着變化,並且至今還在變化之中。

對此進行探索,是人種志學 (Ethnographie) 的任務,為此它必然要把歷史學與語言學統一起來。(44)

儘管洪堡已經認識到語言學與人種志學、人類學的關係,但他並不認為語言可以根據種族來進行劃分,並且認為人種差異與語言結構差異並沒有關係:

毫無疑問, 語言在人類當中並非根據種族 (Racen) 來劃分,甚至也不是根據民族來劃分的,所以相似未必都能證明民族起源同一。(45)

首先可以舉美洲人為例,通常認為他們構成一個特殊的種族。然而,在這塊完全孤立隔絕的大陸上,對語言結構的類同產生着更大影響的因素,實際上是各民族的精神共同體,而不是跟語言沒有多大關係的膚色、體格的相同(關於美洲人在膚色和體格上是否相同,實際上也有許多異議)。(46)

洪堡還根據當時對新種族的發現而對種族的概念和劃分提出了異議。他曾引用海因里希·尤里烏斯·卡拉普羅特 (Heinrich Julius Klaproth,1783-1835) 的研究指出:“迄今為止有關種族劃分的系統是站不住腳的,[⋯⋯] 人類種族遠不止五個,但目前的觀察還不足以把種族與由於種族混合而產生的民族明確地區分開。”(47) 但是,在當時也有將語言按照種族來劃分的學者,比如海克爾。海克爾提到穆勒時,提到了自己有關高等和低等種族的理論:

高加索人種或地中海高加索人種 (Homo Mediterraneus),已經從遠古時代就作為最發達和完善者而被認為是人類一切種族的源頭。這就是一般所謂的高加索人種,不過在該人種所有變種中,高加索人種是最重要的,我們更傾向於弗里德里希‧穆勒的建議,即使用“地中海人”(Mediterranese) 這一名稱更合適。(48)

我們可以看到穆勒實際上不僅僅在語言學領域,他的人類學分類實際上已經影響到了海克爾。

作為直毛種語言之一的漢語

一、結構

像漢語這樣一個特別的語法體系是如何被組織、如何被安排的?又是按照何種語法範疇被描述出來的? 穆勒一共用了十七頁的篇幅(頁399-416),從以下幾個方面對漢語作了具體的描述:

語言的一般特徵 (399)

語音 (400)

1. 元音 (400)

複合元音 (400)

2. 輔音 (401)

開頭音和結尾音 (402) (49)

音調 (403) (50)

字根和字 (404)

名詞 (404)

形容詞 (407)

代詞 (408)

關係代詞 (409)

動詞 (410)

數詞 (413)

語言試練 (413)

二、內容

這部書對於每一種語言基本上都是從以上幾個方面來做語言學分析的。由於所有的語言分析都是由穆勒一個人來完成的,因此體例非常統一,但他對每一種語言特點的把握,不一定很準確,同時也很難深入下去。不論是《直毛種的語言》還是《鬈毛種的語言》,都是用拉丁字母代替其它字母或文字的使用,因此在〈中國人的語言〉一章中,也沒有一個漢字,所使用的是甲柏連孜的拼音系統。在最後一部分儘管有將近三頁的“語言試練”(Sprachprobe),但是穆勒的著作並非要教漢語(實際上他本人也不懂漢語),而是要對漢語語法作語言學上的描述,對漢語在語言世界中做一個定位。

在“語言的一般特徵”中,穆勒對漢語作了現代語言學的描述。他認為,漢語向西方人提供了單音節語言中最完美的純正類型,因為漢語的句子是以心理-邏輯的單位為基礎、以純粹外在的方式來表達語義的,也就是說靠句子成分的前後位置的排列。(51) 穆勒特別提到了漢語沒有形態的變化和詞類的範疇,例如在印歐語言中名詞和動詞的形態區分是很清楚的,但在漢語中名詞和動詞的詞形可以是完全相同的。(52)

在註釋中,穆勒指出:“如果我們將漢語同其它單音節的語言,比如與暹羅語和安南語比較的話,就會很容易理解名詞和動詞區別的重要性了。這一區別對後兩種語言來講完全不清楚,因此名詞性的限定(定語)會與動詞性的限定 (謂語、賓語) 混在一起使用。如果說在緬甸語和藏語中已經可以發現動詞和名詞的萌芽的話,那它們是通過加尾碼的小品詞來實現的。這完全是外加的;而語言所掌控的精神實質並沒有變化。卡西語成功地做到了,通過運用前後一致的輔助元素而更正了其語言觀中所隱藏的錯誤。”(53)

從以上的描述中我們可以清楚地看到,穆勒實際上依然在遵循着歐洲語言的一些基本的規則,認為語言是從低級向高級的線性發展過程。而動詞和名詞之間沒有形態的區分,說明語言本身尚在原始階段。這一現象實際上並不是穆勒的發現,除了來中國的傳教士之外,語言學家、哲學家中,早在19世紀上半葉,威廉·洪堡就對漢語的結構屬性作了研究。這主要表現在他1826年的兩篇文章/書信〈論漢語的語法結構〉以及〈致阿貝爾·雷慕薩先生的信:論語法形式的通性以及漢語精神的特性〉之中。(54) 儘管洪堡沒有像穆勒一樣對如此多的語言進行過語言學的分析和研究,但他通過閱讀傳教士對漢語的描述以及在跟法國漢學家雷慕沙 (Jean-Pierre Abel-Rémusat,1788-1832) 的通信中,已經對漢語的基本特徵作了近代語言學的歸納。

在解釋漢語句子的語序時,穆勒認為,主語在謂語之前,作為修飾語的形容詞的第二格 (Genitiv) 在所修飾的名詞前,賓語處在支配它的詞之後。(55) 實際上,這些知識並沒有超出洪堡對漢語的認識。

穆勒同時也通過《漢文經緯》介紹了中國的語法學家的一些成就,如他們將漢字分為“實字”(volle Wörter, Stoffwörter) 和“虛字”(leere Wörter, Formwörter),而“實字”下又分為“活字”(lebende Wörter, Verba) 和“死字”(todte Wörter,Nomina)。儘管穆勒沒有舉出具體的實例,但他指

《直毛種的語言》第六章〈中國人的語言〉書影 (德文版第399頁)

出,這一劃分與日本和阿拉伯學者對於他們語言的劃分具有異曲同工之效。(56) 實際上虛詞的作用在漢語語法中非常重要,這一點甲柏連孜在《漢文經緯》中也已經指出了:

漢語的語法手段首先是詞序,其次是虛詞,後者的含義還要取決於前者。因此我們根據次序規則來探討虛詞。兩者不僅決定了詞與詞之間的關係,而且也經常決定了詞性以及詞所具有的語法功能。(§.273.) (57)

很遺憾,穆勒沒有進一步舉例解釋虛詞在漢語語法中的作用。

三、特點

1. 將漢語的語法現象放在世界語言的大框架下來加以討論

穆勒在介紹漢語的時候常常會將漢語的一些特點跟其它的語言相互比較,這當然與他的語言觀有關,同時也說明他特別重視各種語言之間的關聯性。在講解“開頭音”和“結尾音”的時候,穆勒認為:“在古代漢語中存在不發聲的爆破音,其中有一部分在今天的方言中還存在着,而在官話中卻被省略了。我們將省略了不發聲的爆破音稱作送氣音,而在此音之前的元音變成了短音。”(58) 在此,穆勒舉了西伯利亞薩莫邪特語中的例子。(59)

2. 西方研究者在漢語研究方面的成就

除了甲柏連孜的《漢文經緯》之外,穆勒也使用了其他一些西方世界的研究成就。例如他在講到漢語的聲調時,就援引了英國倫敦佈道會派到上海的牧師艾約瑟 (Joseph Edkin, 1823-1905) 的觀點,認為,漢語原本僅有兩個音調,一個是恒等的(在元音和鼻音作為尾音時),一個是受阻而短促的(在不發音的輔音作為尾音時)。聲調實際上是在西元前1000年才有的,而降調是在西元3世紀才出現的,比較低的恒等調在西元1300年才進入官話。(60)

這一觀點跟現當代中國語言學家的看法不一致,實際上“四聲”並非很晚才進入官話的,早在南北朝時候,漢族人就發現了漢語裡有四個聲調,起了“四聲”的名稱用來稱呼平聲、上聲、去聲、入聲四種聲調。《南史·陸厥傳》記載:“汝南周顒善識聲韻。約(沈約)等文皆用宮商,將平上去入四聲,以此制韻,有平頭、上尾、蠭腰、鶴膝。”《新唐書·權德輿傳》:“德輿生三歲,知變四聲。”羅常培《漢語音韻學導論》:“以‘平上去入’為四聲,自齊梁之際始。”(61)

穆勒引用了艾約瑟專著的出處,(62) 相關的問題有待音韻學家們進一步的研究。

3. 漢語語法特殊現象的介紹

在介紹數字之後,特別介紹了漢語中的量詞(Numeralwörter),因為這一語法現象在德文等西方語言中是不常見的。穆勒舉的例子有:“位”((4)wei),用於官員、學者和重要人物;“尾”((3) wei),用於魚;“眼”((3) jän),用於車輪;“座”((4)tso),用於房子、廟宇、山、墳墓、鐘;“頂”((3)tiń),用在帽子、塔、傘;“頭”((2) thou),用於所有的動物;“條”((2) thjau),用於蛇、龍、繩,不過也用於狗、狐狸;“把”((3) pa),用於刀、椅子;“面”((4) mjän),用於鏡子、旗子;“口”((3)khou),用於人,也用於鐘、箱子、籃子等等。(63)

穆勒之後舉了具體語言實踐中的例子:“一口人”((5) ji‘(t) (3) khou (2)žin);“一口鐘”((5)ji‘(t) (3) khou (1) tšuń);“一面白旗”((5) ji‘(t)(4) mjän (5) pä‘(k) (2) khi);“一尾魚”((5) ji‘(t)(3) wie (2) jü);“二百頭馬”((4) rlį (5) pä‘(k) (2)thou (3) ma)。(64) 所舉的四個例子中,祇有最後一個顯得比較奇怪,因為“馬”的量詞即便在官話之中也很少用“頭”,一般用“匹”。

由於甲柏連孜《漢文經緯》所涉及的是文言文法,因此在量詞方面是跟官話很不相同的。這一部分,顯然另有來源。

四、 問題

1. 漢語是否可以用普通語言學的範式來進行研究

這個問題自始在西方學者內部就爭論不休,直到今天尚無定論。既然漢語是人類語言之一種,它當然具備一般語言的一些特徵,這也是包括洪堡在內的語言學家、哲學家對漢語一再討論的原因。時至今日,漢語作為一種語言的共性和特性問題,一直是漢學家們不斷討論的中心問題之一。(65) 不論來華傳教士還是語言學家,大都習慣用拉丁語的語法規則來概括漢語的特徵。1729年法國傳教士馬若瑟 (Joseph Henri-Marie de Prémare, 1666-1736) 將《漢語劄記》(Notitia Linguae sinicae) 手稿獻給了法國漢學家傅爾蒙(Étienne Fourmont, 1683-1745),此書至1831年才在麻六甲出版。在書中馬若瑟不願意使用拉丁語的語法體系來描述漢語,而是使用大量的例句來總結新的語法規則。他認為:“給漢語套上我們的語法規則,這決不是我要做的。”(66) 甲柏連孜對馬若瑟尊重漢語特點的做法特別讚許,在其著作中也多次強調了漢語跟印歐語系語言的不同。但無論如何,作為一種語言,漢語語法是有一定的規則的。甲柏連孜指出:“沒有哪種錯誤比認為漢語沒有語法,或者祇有很貧乏的語法更站不住腳的了[⋯⋯]。”(§.50)(67) 作為一般語言學家,從穆勒對漢語的描述,很難看出漢語的特點來。我認為,穆勒跟甲柏連孜和馬若瑟最大的不同是,他不是漢學家,也不懂漢語,僅僅從普通語言學的原則出發對漢語進行描述。

2. 對漢語的特點認識不清

穆勒在《直毛種的語言》中對漢語的描述,最大的失敗在於沒有進入漢語的句法部分。他認為對漢語的介紹可以運用普通語言學的方法和範疇,從分析詞入手,就可以初步瞭解漢語的特點了。因此他的介紹祇包括了語音和詞法部分,並沒有涉及句法,實際上句法部分才能真正顯示出漢語的特點來。而有關漢語句法的重要性,甲柏連孜在《漢文經緯》中闡述得很清楚。由於這本書的出版,僅僅是在《直毛種的語言》之前一年,穆勒根本沒有很好地理解甲柏連孜對漢語特點的歸納。甲柏連孜在有關漢語的總論中提到:“漢語語法,如果撇開了語音學和文字學來看的話,祇不過是句法。”(§.51) (68) 在論述有關句子構成的基本原則時,甲柏連孜指出:“目前以下所有的語法都是句法,而這一整體的句法是建立在或多或少很難拆開的詞序規則基礎之上的。我會從句子出發,因為句子是分析研究的首要對象,也是綜合運用的首要目標。”(§.254)(69)甲柏連孜尊重並勇於探索和發現漢語語法中的特色,雖然在概括古代漢語語法規律時,他使用了西方語法的術語去作解釋,但他卻深深地瞭解漢語與西方語言在本質上有很多不同。而穆勒在書中僅從詞法對漢語進行解釋,對於那些對漢語一無所知的德語讀者來講,基本上沒有辦法瞭解句法,特別是詞義、詞序以及語境對於這一語言的重要性。

3. 沒有說明古代漢語和現代漢語的區別

實際上穆勒所使用的甲柏連孜的著作《漢文經緯》一書德文版的標題為: “ 中文文法—— 不包括粗俗文體和當今口語” (Mit Ausschluss des niederen Stiles und der heutigen Umgangssprache)。而洪堡在《論語法形式的通性以及漢語精神的特性》中專門有一節討論“現代語體和古代語體”的問題。(70) 可惜穆勒並沒有予以關注。

4. 沒有對漢字進行介紹,也未使用漢字

17世紀以來西方學者有關漢語和漢字的著作中,祇有一部分是有漢字的,因為當時印刷漢字並不簡單。即便是西班牙傳教士萬濟國 (Francisco Varo, 1627-1687) 於1703年在廣東出版的《華語官話語法》(71) 也沒有使用一個漢字,完全是用一套拼音系統來介紹漢語語法的。由於在整套書中都沒有使用拉丁字母之外的其它的文字符號,在有關漢語的介紹中,穆勒也沒有使用漢字。因此介紹起來並不容易。大部分的例子都是從《漢文經緯》中選取的,但省略了其中的漢字部分。穆勒有一種普遍語言的觀點,認為任何一種語言都可以用拉丁字母的發音表達出來,並且用拉丁語的語法形態予以描述。但是,在他介紹漢語的特徵時,沒有漢字無論如何是相當困難的。最大的問題在於,他並沒有介紹漢字學說和拼音文字之間的關係。因此,在閱讀的過程中,很多的情形祇能根據德文釋義和所註的發音來猜究竟是哪個漢字。在介紹到祇能根據上下文才能判斷詞性的時候,穆勒選擇了“人”、“父”、“火”、“老”四個字(詞),由於每一個字都可能有名字和動詞的含義,因此“上老老”這句話的意思就是“皇上以禮對待老人”,他解釋說,第一個“老”是動詞,是以禮對待的意思,而第二個“老”則是賓語,是“老者”的意思。(72)

結 論

漢語之所以一再被研究,早期(17-18世紀)對於傳教士來講基本上是由於學習語言的需要,而當傳教士將有關漢語的描述帶到歐洲之後,歐洲很多的語言學家、哲學家開始討論人類的原始語言和通用字符的問題。到了19世紀,由於普通語言學的迅速發展,漢語被認為是與屈折語梵文正相對的孤立語的典型例子,當然需要進行系統的研究。專業漢學建立之後,人們認為,所有漢學研究必不可少的先決條件是對漢語的瞭解和最大程度的掌握,因為漢學研究的基礎在於對原文史料和文獻的語文學式的解讀。因此,漢語既有作為掌握這門語言的方法的一面,又有純粹的語言學研究的一面,並且這兩個方面常常是交織在一起的。

穆勒的這本書,如果從今天的角度來看,僅書名“直毛種的語言”這一說法本身已經很成問題了,再將第三世界的語言納入其中,更是所謂的“政治不正確”了。儘管穆勒的這一人種語言學的分類法至今僅有百餘年的歷史,實際上在20世紀上半葉,人們對這樣的分類並沒有感到驚駭。但今天的人文學者,在看到類似的分類時,的確會驚愕不已。任何學科的分類都是一個時代的產物,是與時代的整體知識的進展相連的,也會隨着時代的不斷變化而變化,在中國歷史上也不例外。唐代以來,經、史、子、集中國學術系統的分類,一直延續到清代。而清代考據學的全面發展,又逐漸成為了當時中國學術的主流。由乾嘉考據學派生出許多的專門學問,如訓詁學、音韻學、古文字學等,也都應運而生。即便是在中國歷史上,學科的分類也不是固定不變的。

近代的地理大發現後,特別是近代知識的運用,歐洲學者產生了對人類整體知識的興趣,這些實際上是全球化的第一批成就。1878年出生於德國哈雷的學者福爾曼 (Carl Faulmann, 1835-1894) 在維也納編輯出版了《地球上所有時代和所有民族所傳承下來的文字和字母手冊》。到了1880年,他的這部書已經出版了第二版。(73) 書中收集了美洲、非洲、亞洲、歐洲三百多種語言和文字的圖錄。在第二版的前言中提到,其間他還出版了一部《插圖本文字的歷史》的專著。(74) 可見當時此類的圖書風靡了整個西方知識界。

即便如此,在19世紀末,漢語的研究在當時整體的歐洲學術中,特別是歐洲以外的語言研究中所佔的比重依然非常小。1896年曾經研究過梵文和印度學的漢學家福蘭閣 (Otto Franke,1863-1946) 就曾很有針對性地指出:

幾十年以來,人們滿腔熱忱地投入對閃族語和梵文及其晚期各種方言甚至埃及語的研究,並得到歐洲政府的大力支持,但針對漢語祇能很少地研究,甚或毫無作為。在眾多有能力去支持各類可能研究的重點大學中,僅有幾所擁有漢語教授職位,但這些大學還認為將其撤銷是合情合理的。(75)

儘管如此,從漢學研究中的漢語研究到普通語言學中的漢語研究,德語世界的研究者都取得了舉世矚目的成就。在論述到洪堡語言觀的局限性時,姚小平指出:

當然,洪堡特有洪堡特的局限,他也無法擺脫印歐語言的優越感,對漢語多多少少持有某種偏識。不過我願相信,他並沒有貶抑任何一種語言的意圖;如果說他表露出了這樣那樣的偏識,那多半是無意識地說出了一代人的流行看法。今天我們回顧洪堡特等人對漢語語法的探索,首先應該看到,他們在這方面遠遠走在同時代中國學者的前頭。那時候中國的小學家們不要說去研究外國語言的語法,就連自己母語的語法,也尚未形成清晰完整的認識。(76)

我認為,這一評價從整體上來說同樣適合於穆勒在《直毛種的語言》中對漢語的認識和描述。

【註】

(1) 多年前我在波恩的一家舊書店買到了這兩本書的合訂本,是因為其令人咋舌的書名以及書中有關漢語的描述。不論是弗里德里希·穆勒本人,還是他的這部《直毛種的語言》,在漢語世界中目前尚未有人提及。姚小平《17-19世紀的德國語言學與中國語言學》(北京:外語教學與研究出版社,2001年)雖然涉及語言學與人類學的關係(頁108-115) 以及甲柏連孜對漢語的研究 (頁62-64),但也並未涉及穆勒及其《直毛種的語言》一書。

(2) Cf.William Jones, Discourses delivered before the Asiatic Society: and miscellaneous papers, on the religion,poetry, literature, etc., of the nations of India.1824.Printed for C.S.Arnold, p.28.

(3) Cf. Jacob Grimm, Deutsche Grammatik. Zweite Ausgabe.Bd.1. Göttingen: Dieterich,1822.

(4) August Schleicher, Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen.(Kurzer Abriss der indogermanischen Ursprache,des Altindischen, Altiranischen, Altgriechischen,Altitalischen, Altkeltischen, Altslawischen, Litauischen und Altdeutschen.) 2 Bde. Weimar: Hermann Böhlau (Bd.1, 1861; Bd.2,1862).

(5)發聲學、語言學,是源於希臘語的專業詞彙,在今天的德語已經不再使用,而前面所使用的 sprachwißenschaft(今天的德語寫作:Sprachwissenschaft) 是德語化的專用名詞。

(6) August Schleicher, Compendium, Bd.1,S.1-2.

(7) Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit,1784-91 (4 Teile). Sämtliche Werke, 33 Bde. Herausgegeben von Bernhard Suphan.Hildesheim: Olms,1967. Bde.XIII+XIV.

(8) (9) (10) 威廉·馮·洪堡特原著,姚小平選編、譯註《洪堡特語言哲學文集》,北京:商務印書館,2011年,頁iv-v;頁134;頁vii。

(11) Heymann Steinthal, Die Klassifikation der Sprachen dargestellt als die Entwicklung der Sprachidee. Berlin1850.S.88-89.

(12) Heymann Steinthal, Charakteristik der hauptsächlichenTypen des Sprachbaues. Berlin 1860. S. 107-108.

(13) Francis Bacon, Advancement of Learning. XI. 1. London:Everyman’s Library, 1962. pp.136-137. 此處譯文參考了何莫邪 (Christoph Harbsmeier) 著、陳怡譯〈中國文字係世界原初文字?—— 19世紀及此前的西方漢字及漢語研究〉,見《國際漢學》第13輯,鄭州:大象出版社,2005年,頁132。

(14) 參考上揭姚小平著《17-19世紀的德國語言學與中國語言學》,頁30。

(15) Francis Lodwick, A Common Writing: / Whereby two,although not under- / standing one the others Language,yet by / the helpe thereof, may communicate / their minds one to another. / Composed by a Well-willer to Learning./ Printed for the Author, / MDCXLVII.

(16) John Wilkins, An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language. London 1668.

(17) John Webb, An Historical Essay. Endeavouring a Probability that the Language of the Empire of China is the Primitive Language Spoken through the Whole World before the Confusion of Babel. London: Gresham College, 1669.

(18) John Webb, The Antiquity of China, or an Historical Essay. Endeavouring a Probability that the Language of the Empire of China is the Primitive Language Spoken through the Whole World before the Confusion of Babel wherein the Customs and Manners of the Chineans are presented and Modern Authors consulted with. Printed for Obadiah Blagrave, at the sign of the Bear in St. Paul’s Church-Yard, over against the Little North Door, 1678.

(19)(20)轉引自上揭何莫邪著、陳怡譯〈中國文字係世界原初文字? —— 19世紀及此前的西方漢字及漢語研究〉,頁137;頁152、153。

(21) Gottfried Wilhelm Leibniz, Nouveaux Essais surL'entendement humain (Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand), 1704.

(22)轉引自孟德衛著、陳怡譯《奇異的國度:耶穌會適應政策及漢學的起源》,鄭州:大象出版社,2010年,頁208。

(23) 1698年10月15日致門采爾,見 Leibniz Briefe, 641, 1verso. 轉引自上揭何莫邪著、陳怡譯〈中國文字係世界原初文字? —— 19世紀及此前的西方漢字及漢語研究〉,頁157。

(24)漢斯·甲柏連孜曾從滿文翻譯了《四書》、《書經》和《詩經》,並編譯了一部有關儒家經典的滿文-德文詞典 (Hans Conon von der Gabelentz (Hrsg.), Sse-schu,Schu-king, Schi-king: in mandschuischer Uebers.Mit e. Mandschu-deutschen Wörterbuch. Nendeln,Liechtenstein: Kraus-Reprint, Leipzig 1864) 從而開闢了一條通過滿文翻譯來研究儒家經典和思想的新方法。

(25) Georg von der Gabelentz, Thai-kih-thu, des Tscheu-tsi Tafel des Urprinzipes, mit Tschu-hi's Commentare nach dem Hoh-pih-sing-li. Chinesisch mit mandschuischer und deutscher Übersetzung, Einleitung und Anmerkungen.(Dissertation Dresden,1876).

(26) Hans Georg Conon von der Gabelentz, Chinesische Grammatik, mit Ausschluss des niederen Stils und der heutigen Umgangssprache. Leipzig: Weigel,1881.Reprograph. Nachdruck: Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften,1953.; 4., unveränd. Aufl. Halle (Saale):

Niemeyer, 1960. 我手頭上的版本係1960年 Niemeyer 的版本,係1881年Weigel第一版的重印本。此書扉頁上的中文題名為:“光緒七年 甲柏連孜 漢文經緯 立即州 位玖書舖”,其中:光緒七年為1881年,“立即州”為當時 Leipzig (萊比錫)的音譯,“位玖書舖”當是 Weigel 出版社的翻譯。按:約翰·奧古斯特·戈特洛布·魏格爾 (Johann August Gottlob Weigel,1773-1846) 是萊比錫著名的出版商。1793年起他接管當地著名的穆勒書店 (MÜLLERsche Buchhandlung)。1795年他在萊比錫開了一家舊書店,並創立了這家以他的姓氏命名的出版社,主要出版古典語文學方面的專業書籍。

(27) Georg von der Gabelentz, Die Sprachwissenschaft. Ihreb Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse. Leipzig:Weigel Nachf.,2.Aufl. 1901; 1.: 1891. Nachdruck:Tübingen, Narr,1972 (TBL,1).

(28) Hans Georg Conon von der Gabelentz, Chinesische Grammatik.4., unveränd. Aufl. Halle (Saale): Niemeyer,1960.S.VIII-S.IV.

(29) 多年來甲柏連孜與碩特保持着密切的書信往來,2008年魏漢茂 (Hartmut Walravens) 出版了他們以及席費爾 (Anton Schiefer) 在1834至1874年間的書信集:Hartmut Walravens (Hrsg.), “Freilich lag in den zuueberwindenden Schwierig eiten ein besonderer Reiz”.Briefwechsel der Sprachwissenschaftler Hans Conon von der Gabelentz, Wilhelm Schott und Anton Schiefer1834-1874 (Sinologica Coloniensa 26).Wiesbaden:Harrasowitz Verlag,2008.

(30) Cf. Klaus Kaden, “Die Berufung Georg von der Gabelentz an die Berliner Universität”, in Ralf Moritz(Hrsg.),Sinologische Traditionen im Spiegel neuer Forschungen.Leipzig:Leipziger Universitiätsverlag,1993.S.75.

(31) 1878年甲柏連孜在《德國東方學會會刊》(Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft) 第32卷上發表〈論漢語語法史及對漢語語法分析的學說〉一文,對他之前的歐洲漢學家在漢語語法方面所取得的成就做了系統的梳理和評價。見 Hans Georg Conon von der Gabelentz, “Beitrag zur Geschichte der chinesischen Grammatiken und zur Lahre der grammatischen Behandlung der Sprache”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd.32 (1878).S. 601ff.

(32) Stephan Endlicher, Anfangsgründe der chinesischen Grammatik. Wien,1845.

(33) (34) Hans Georg Conon von der Gabelentz, “Beitragzur Geschichte der chinesischen Grammatiken und zurLehre der grammatischen Behandlung der Sprache”,in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd.32 (1878).S.612; S.636-637.

(35) Hans Georg Conon von der Gabelentz, Die Sprachwissenschaft. Ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse. Leipzig: Weigel Nachf.,2.Aufl.1901; 1.: 1891. Nachdruck: Tübingen, Narr,1972(TBL,1).

(36) Hans Georg Conon von der Gabelentz, Chinesische Grammatik, mit Ausschluss des niederen Stils und der heutigen Umgangssprache. Leipzig: Weige, 1881l.Reprograph. Nachdruck: Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1953.; 4., unveränd. Aufl. Halle (Saale):

Niemeyer,1960.S.121-122.

(37)Friedrich Müller,“Der Verbalausdruck im ârischsemitischen Sprachkreis. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung.”In Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien25,1857/58,S.379-415.

(38) Matthias Alexander Castrén, Elementa grammatices Syrjaenae. Helsingforsiae:Ex Officina Typographica heredum Simelii,1844;M.A.Castrén, Elementa grammatices Tscheremissae. Kuopio,1845.

(39) Anton Schiefner(Hrsg.), Nordische Reisen und Forschungen von Dr.M.Alexander Castrén.12 Bde.St.Petersburg: Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,1853-1862.

(40) Budenz József, Magyar-ugor összehasonlító szótár.Budapest: Tud. Akad.,1873-1881.

(41) Pânini's Grammatik / Hrsg., übers., erl.u.mit versch.Indices vers.v.Otto Böthlingk. Leipzig : Haessel,1887.

(42) Sanskrit-Wörterbuch / Otto Böhtlingk ; Rudolph Roth.Hrsg. von d. Kaiserl. Akad.d.Wiss. Bearb.7 Bde. St.Petersburg1855-1875.

(43) Otto Böhtlingk, Über die Sprache der Jakuten :[Grammatik, Text u.Wörterbuch], St.Petersburg1951.

(44) (45) (46) (47) 洪堡《論人類語言結構的差異》第三篇“關於語言與人類劃分為諸民族的關係”,見上揭姚小平選編、譯註《洪堡特語言哲學文集》,第69節,頁348;第77節,頁360;第78節,頁361;頁366註1。

(48) Ernst Haeckel, The History of Creation. New York: D.Appleton & Co., 1914.II, p.429.

(49) 甲柏連孜《漢文經緯》分別作“母”和“韻”,參見Hans Georg Conon von der Gabelentz, Chinesische Grammatik, mit Ausschluss des niederen Stils und der heutigen Umgangssprache. Leipzig: Weige, 1881l.Reprograph. Nachdruck: Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften,1953.;4., unveränd. Aufl. Halle (Saale):Niemeyer,1960.S.27-31.

(50) 甲柏連孜作“聲”,參見 Hans Georg Conon von der Gabelentz, Chinesische Grammatik, mit Ausschluss des niederen Stils und der heutigen Umgangssprache.Leipzig: Weige, 1881l. Reprograph. Nachdruck :Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1953.; 4.,unveränd. Aufl . Halle (Saale): Niemeyer,1960.S.31-34.

(51) (52) (53) 參見 Friedrich Müller, Die Sprachen der schlichthaarigen Rassen,1882.S.399; S.399; Anm.S.399-400.

(54) 這兩篇重要的文章見姚小平選編、譯註《洪堡特語言哲學文集》,北京:商務印書館,2011年,頁119-202。

(55) 參見 Friedrich Müller, Die Sprachen der schlichthaarigen Rassen, 1882.S.400.

(56) Cf.Ebd.,S.404. 見《漢文經緯》第251節。

(57) Hans Georg Conon von der Gabelentz, Chinesische Grammatik, mit Ausschluss des niederen Stils und der heutigen Umgangssprache. Leipzig: Weige, 1881l.Reprograph. Nachdruck: Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften,1953.; 4., unveränd. Aufl. Halle (Saale):

Niemeyer,1960.S.121.

(58) (59) (60)Friedrich Müller , Die Sprachen der schlichthaarigen Rassen,1882.S.403; S.403;S.403-404.

(61) 羅常培〈從“四聲”說到“九聲”〉,見《羅常培文集》第7卷,濟南:山東教育出版社,2001年,頁456。

(62) Joseph Edkin, A grammer of the Chinese colloquial language commonly called the Mandarin dialect. II ed.Shanghai, 1864. 8. Pag.94.11: Secular formation oftone-classes.

(63) (64) Friedrich Müller, Die Sprachen der schlichthaarigen Rassen, 1882.S.413.

(65) 一直到20世紀下半葉,美國漢學家、哲學家們還在爭論這一問題。羅斯文 (Henry Rosemont) 認為,漢語是沒有自然語言句法的人造語言;漢森 (Chad Hansen) 則認為,漢語既無語義學上至關重要的概念“真理”,又無句法學上至關重要的概念“句子”;安樂哲 (Roger T.Ames) 和郝大維 (David L. Hall) 則稱,漢語的句子沒有句法,是詞語的簡單排列。參考上揭何莫邪著、陳怡譯〈中國文字係世界原初文字?——19世紀及此前的西方漢字及漢語研究〉,頁163。

(66) 原文為:“Absit ut ad nostras linguas sinicam revocare velin.” 轉引自上揭何莫邪著、陳怡譯〈中國文字係世界原初文字?—— 19世紀及此前的西方漢字及漢語研究〉,頁159。

(67) (68) (68) Hans Georg Conon von der Gabelentz,Chinesische Grammatik, mit Ausschluss des niederen Stils und der heutigen Umgangssprache. Leipzig: Weige,1881l. Reprograph. Nachdruck: Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften,1953.;4.,unveränd. Aufl. Halle(Saale): Niemeyer,1960.S.18; S.19; S.113.

(70) 上揭姚小平選編、譯註《洪堡特語言哲學文集》,頁200-201。

(71) Francisco Varo, Arte de la lengua mandarina,1703. 此書於1802年在福州成書,1703年在廣州正式出版。萬方濟(瓦羅)在華居住長達三十八年之久,曾在1687年被指定為雲南和兩廣代牧。《華語官話語法》原文是西班牙文,2000年出版了英譯本,中文版是從英譯本轉移而來的:瓦羅著,姚小平譯《華語官話語法》,北京:外語教學與研究出版社,2003年。

(72) 參見 Friedrich Müller, Die Sprachen der schlichthaarigen Rassen,1882.Anm.S.404.

(73) Carl Faulmann, Das Buch der Schrift. Enthaltend die Schriftzeichen und Alphabete aller Zeiten und aller Völker des Erdkreises. Wien:Verlag der kaiserlich königlichen Staatsdruckerei, 1878.2.verm.und verb.Aufl. 1880.

(74) Carl Faulmann, Illustrirte Geschichte der Schrift. Wien,Pest,Leipzig: A.Hartleben,1880.

(75) Otto Franke, “Die sinologischen Studien und Professor Hirth”, in T’ung Pao 1896,S.242.

(76) 上揭姚小平選編、譯註《洪堡特語言哲學文集》,〈序言〉第 Viii 頁。

* 李雪濤,德國波恩大學文學碩士、哲學博士。現任北京外國語大學教授、博士生導師,全球史研究院院長。主要從事全球史、德國哲學以及中國學術史等方面的研究。近期主要著作有:《誤解的對話 —— 德國漢學家的中國記憶》(專著,2013)、《民國時期的德國漢學:文獻與研究》(編著,2013)、《海德格爾與雅斯貝爾斯往復書簡》(譯著,2012)等,主持翻譯了德國漢學家顧彬 (W.Kubin) 教授主編的十卷本《中國文學史》(2008-2014)。發表〈論雅斯貝爾斯‘軸心時代’觀念的中國思想來源〉等論文一百五十餘篇。